| デモクリトスの原子論 | ||||||||||||||||||||||||||||||

DNA DNAが遺伝物質 生物進化と光合成 葉緑素とATP 植物の葉の機能 植物の色素 葉緑体と光合成 花粉の形成と受精 ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応 植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1) 遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝 減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学 イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸 生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物 陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応 根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖 フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学 ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン 元素の周期表 デモクリトスの原子論 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

1)時代背景 現代の私たちが知る限りにおいて、最初に体系化された物理学は、アリストテレスにより極めて良質に創始された。『物理』と言う学問分野の名称自体が、アリストテレスの著作のタイトルに由来する。 現代の私たちが知る限りにおいて、最初に体系化された物理学は、アリストテレスにより極めて良質に創始された。『物理』と言う学問分野の名称自体が、アリストテレスの著作のタイトルに由来する。アリストテレスは17歳の時、プラトンが作った哲学学園アカデメイアに入学した。その時、プラトンは63歳、その弟子になる。その類稀なる才能は卓越し、「学校の精神」と評された。 アリストテレスの物理学は、流体の中の物体や、重力と摩擦を受けている物体の運動を、適切かつ正確に描写している。 「なによりもまず、大地と空を区別しなければならない。空では、すべてが水晶のような物質からできており、それらが周期的かつ永続的に大地の周りを回っている。大地は、同一の中心を共有する球体の中心に位置し、大地もまた球形である。 地上では、力による運動と自然運動を区別しなければならない。力による運動は圧力(押す力)に由来し、その圧力が尽きた時に運動は止まる。自然運動は鉛直方向に発生する。上と下のどちらに動くかは物質ごとに異なる。あらゆる物質は、自身にとっての『自然な場所』、つまり、常にそこに戻ってくる水平面を持っている。 土は一番低い所に、水は土の上に、空気は水の上に、火は空気の上に、それぞれ『自然な場所』を持っている。石を持ち上げ、そのあと手を離したら、石は自然運動によって下に向かって落ちていく。これは、石が自分の水平方向へ戻ろうとした結果である。一方で、水中の気泡や空気中の炎は、やはり自然な場所を目指して上に向かって昇っていく」 古代地中海世界では、地中海が重要な交通要路であったため、地中海の沿岸部は発達したが、内陸部は山間部が殆どで、しかも地中海性気候に属すので、夏は暑く乾燥し、冬は少雨で、その上、大河や肥沃の平野がなく、河川による水運や陸上交通は発達しなかった。

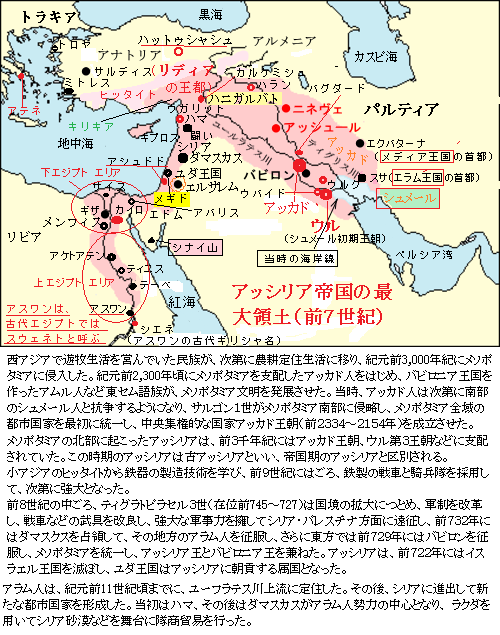

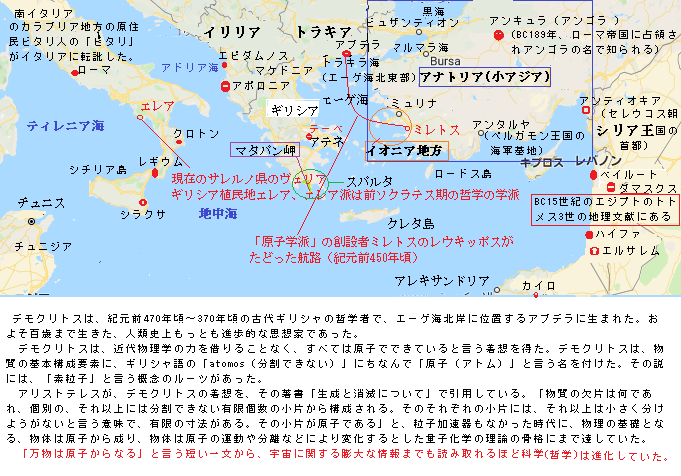

アラム人は、フェニキア人やヘブライ人と並ぶ、セム語族の民族で、BC1200年頃から西アジアのシリアのあたりに定住し、内陸部の陸上交易に活躍した。彼らの使用したアラム語と、彼らが造りだしたアラム文字は、ユーラシア大陸の内部にまで交易活動とともに伝えられ、広がっていった。 ダマスクスはアラム人が建設した都市である。BC11世紀ころ、アラム人はユーフラテス川およびハブル川流域(トルコ南東部の丘陵地帯からシリア領内に入りユーフラテス川に注ぐ大きな支流)を占拠していくつもの王国を作った。その後、シリアにも進出して都市国家を建設した。当初はハマ、やがてダマスカスがアラム人の本拠となった。彼らは統一国家を作ることなく、都市内外での交易活動に専念し、シリア砂漠などを舞台にしたラクダによる隊商貿易で活躍した。さらに交易網を拡大し、古代オリエント世界に商業語としての古代アラム語を定着させた。やがて、その勢力は、アッシリア帝国の西漸を妨げる最大の障害となった。 紀元前6世紀、人類史上、極めて重大な思想上の革命が、ミレトスMiletusで成し遂げられた。エーゲ海をはさんだギリシア本土の対岸、アナトリア半島西海岸(今のトルコのアイドゥン県バラト近郊)のメンデレス川河口付近にあったギリシア人の植民都市である。青銅器時代から人が住んでいた。タレスなどミレトス学派を生んだことで有名である。 青銅器時代の定義は、地域によって違いはあるが、もともと利器の材質に基づいた命名である。石器時代の後の、鉄器時代に先行した時代、つまり鉄の冶金術がまだ知られていない、青銅で鋳造された時代である。 青銅器時代とは、本来、青銅製の利器その他の器具の製造、使用が行われた時期を言う。主要な利器その他の利器とは、鋭い兵器や武具、実用の鋭利な刃物などのことである。器具一般ではない。祭祀具・副葬品・宝器・儀器などのように宗教上の目的から、また権威の象徴として青銅の利器が作られていても、例えば、クレタ島のミノス文化の双頭斧double-axeは、青銅製の祭祀具として有名であるが、それは青銅器時代と呼ぶ指標にはならない。日本の弥生時代の平形銅剣や広鋒銅鉾(ひろさきどうほこ)なども典型的な儀器であって、これらに基づいてミノス文化時代同様、弥生時代を青銅器時代とは呼ばない。 文明の利器の最たるもの兵器や武具と、器具・装身具などの製作に青銅が基本的な材料として用いられた時代、人類史では、都市と都市国家や政府組織の成立、畜力を利用した車の出現、文字の発明と国際交易・市場経済の定着がみられる時代であり、未開から文明への画期的な変換点あった時代とみられる。 青銅は、銅90%とスズ10%を基準とする合金である。スズの主要鉱石である錫石(すずいし)の産地は限定されているうえに、この鉱石を溶錬してスズを分離、採取することには、かなりの技術を要する。一方、銅は自然銅の形で発見されるから、当初は銅が利器や装身具に用いられた。スズが産出しないか、あるいは入手困難な地域では利器などにはもっぱら銅が用いられた。 今日なお青銅器時代の意義が高く評価されるのは、先史文化を考える分類体系として、画期的な特異性が認められるからである。BC3,000年からBC2,000年ごろメソポタミアに始まり、インドではインダス文明期以降、中国では、殷・周の時代である。日本では、弥生時代に大陸から青銅器と鉄器が同時にもたらされたため、この時代は設定されていない。エジプトなどの地域では、銅製品は出現するが、錫の入手が困難なため青銅器時代に入れなかった。 古代の西アジアや中国では、鉄使用の初期の頃、隕鉄(いんてつ)を利用した。隕石である隕鉄が、そこかしこ大量に散らばっていたわけではないため、入手しやすい膨大な埋蔵量を誇る鉄鉱石(酸化鉄)が利用可能になるまで、長い間、鉄製品は得難い貴重品であった。 イラク、ウル出土の短剣は10.9%がニッケルの隕鉄でBC2,500年頃のもの、トルコのアナトリア高原、アラジャヒュユクの遺跡から発掘された剣は、BC2,300年頃のもの、柄と鞘が黄金、刀身が鉄製だった。シリアのラス・シャムラの神殿から発見されたBC1,500年頃の鉄斧は、2.25%のニッケルを含む隕鉄だという。その現代のラス・シャムラにあった古代都市国家ウガリットは、フェニキア人が築いた都市国家で地中海を臨む高台にあった。西アジアと地中海世界との接点となる国際的な港湾都市として発展し、BC1,450年頃~BC 1,200年頃にかけて全盛期を迎えた。ここの遺跡から発見された粘土板の文書には、アルファベットの原型となったウガリット文字が使われている。 都市国家ウガリットはBC1200年ごろ、「海の民」の侵攻を受けて滅亡し、その後廃墟となった。「海の民」は、東地中海上で活動した系統不明の民族で、その軍事力の大きさや内容も解明されないままであるが、この時代、アナトリアのヒッタイトやミケーネ文明を衰退に追いこみ、エジプト新王国にも侵入するなど、一時期、西アジアに壊滅的な打撃を与えた。 ヒッタイト王ハットゥシリ1世は、BC1,680年、ハットゥシャシュ(現在のボガズキョイ,アナトリア高原のほぼ中央部にある)を首都として王国を建設した。BC1,595年頃、ムルシリ1世率いるヒッタイト古王国が、バビロン第1王朝期最後のサムス・ディタナ率いる古バビロニアを滅ぼし、メソポタミアにカッシート王朝を成立させた。ヒッタイトは、青銅器が主流の時代に、最初の鉄器文化を築いたとされる。高度な製鉄技術は、強靭な鉄製兵備を充実させ、遂には、メソポタミアまでも征服した。そのヒッタイトの滅亡により、独占していた鉄器製造技術が、西アジアから東地中海一帯へ拡散され、青銅器時代から鉄器時代へと移行したと見られている。 「海の民」は、北方のギリシア人の諸王国を襲い、その後、エーゲ海を渡りキプロスからアナトリアのヒッタイトの海沿いの重要な拠点を次々に攻め落とし、シリアやパレスチナへ、その一方、リビア方面からエジプト新王国を侵掠した。 「海の民」は、凌辱略奪し、火を放って破壊するが、侵入地を支配搾取することなく、夥しい残虐と破壊の跡を残して去っていた。 鉄とニッケルの合金からなる隕鉄を鍛造した鉄製の利器は、小アジアやエジプト、メソポタミアで広く作られていた。中国の中原でも、BC14 世紀頃の鉄製兵器 で、商代中期、北京市平谷県劉家溝墓より出土した隕鉄製鉄刃銅鉞(てつじんどうえつ)がある。しかし、隕石の数が限られていたため、隕鉄の製品は普及しなかった。 目次へ |

||||||||||||||||||||||||||||||

2)ミレトス学派

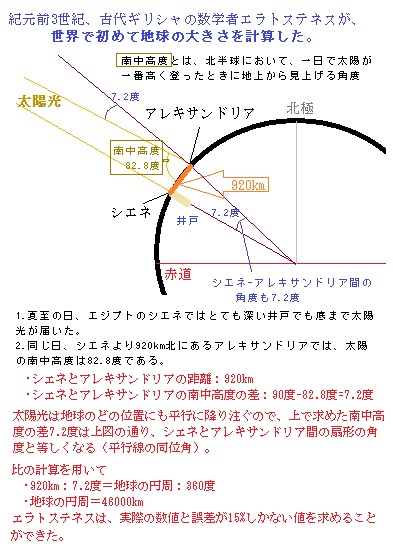

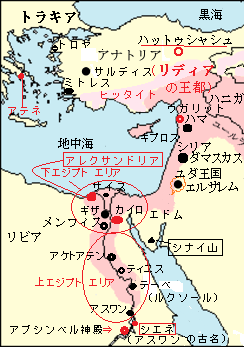

現代のミレトスは海に接していないが、これはメンデレス川の堆積によって湾が埋まってしまったためであり、古代においては港湾都市であった。 タレス(BC624年頃~546年)は、イオニア地方のミレトスからほど近いサモス島の生まれだが、ソクラテスの孫弟子に当たるディオゲネス(BC412年~BC323年)によれば、およそ現在のレバノンの領域、フェニキア人(ギリシア人は、東方オリエントから主に通商を目的として西方に来た人々を「フェニキア人」と呼んだ)の名門テリダイの家系と言う。西洋哲学史において、古代ギリシア時代の記録として残る最古の自然哲学者であり、イオニアに発したミレトス学派の始祖と見られている。また、ギリシア七賢人の一人とされる。BC5世紀のギリシア・アテネの歴史家ヘロドトス(生没年不詳)によれば、その知識を用いて日食を予言したといわれている。これは天文学上の計算からBC585年5月28日の日食と考えられている。また地に落ちた影と自分の身長とを比較して、ピラミッドの高さを測定したとも伝えられている。 彼の活動したイオニアは小アジアのエーゲ海沿岸に位置する。ホメロスの口承詩『イーリアス』と『オデュッセイア』は、主にイオニア方言で語られている。イオニアは地理的に東方と西方文化が交流する十字路であるため、ギリシアはもとより、エジプトやバビロンから数学や自然科学などの先端的知識が集積していた。そうした文化的基盤がタレス・アナクシマンドロス・アナクシメネスなどミレトス学派を台頭させた。  紀元前6世紀初めのミレトスで、タレスとその弟子、アナクシマンドロス・ヘカタイオス・アナクシメネスと彼らが形成する学派のメンバー達によって、 紀元前6世紀初めのミレトスで、タレスとその弟子、アナクシマンドロス・ヘカタイオス・アナクシメネスと彼らが形成する学派のメンバー達によって、「神話や精霊を引き合いに出すことなく、事物の性質それ自体の中で答えを探求する」、 「とりわけ、批判的な思考を正しく用いる。それにより自らの視点を絶えず修正する」、 「師の思索に立脚しながらも、弟子は時にそれを否定し、批判し、より優れていると思えるものを生む哲学的思考や科学的思考が目覚ましい発展には不可欠である」と、 ミレトスの人々がそのことの重要性に気付き尊重した。以来、人間の知識の幅は目覚ましい勢いで広がり、更に深まった。 ヘカタイオス(BC550?~BC475?)はミレトス出身、ギリシア最古の歴史家で最古の散文家である。更に 政治家としてイオニア植民市の反乱にも関与した。広く旅行し、地図も含む世界地誌『世界周遊』と歴史的著作『系譜』を著し、ヘロドトスの先駆者として大きな影響を及ぼした。 「ヘカタイオスの世界地図」は、ヘロドトスによれば、その地図は青銅板に彫られており、ペルシア人の支配に抵抗してイオニアのギリシア人植民市が反乱した(BC499~BC494)際に、ミレトスのアリスタゴラスによりスパルタへ運ばれたと言う。 その青銅板からヘカタイオスは、バビロニア人と同じく、「世界は平たい円盤状をなす」ものと考えていたと見られている。OCEANOS(オケアノス)と書く海洋に囲まれ、北が上となり地中海によって、上部のEUROPA(エオローバ)と、下部のASIA(アジア)に別れ、東の端にインドがある。アフリカもトルコも中近東もASIAに含まれている。 アリストテレス(BC384‐322)は地球球体説を主張する。根拠は、「地上のあらゆるものは圧縮・集中によって球を形成するまで中心に向かおうとする傾向を持つ」、「南へ向かう旅行家は、南方の星座が地平線より上に上るのが分かる」、「月食時に月面に影が差す大地は円い」などの観察結果からである。更にアリストテレスに由来する知識として、ヨーロッパ人たちの住む世界は、赤道を挟む熱帯の北側にある温帯で、灼熱の熱帯と極寒の寒帯は無人境である。地球は球形であり、熱帯と南北の温帯と寒帯という5つの領域を持ち、南半球には未知の大陸が存在すると認識していた。 古代ギリシアの数学者、特に数学と天文学の分野で後世に残る大きな業績を残したエラトステネスEratosthenes(BC 275年‐194年)が、地球の大きさを測定し、現在では地球の円周は約4万km、その1割超ほど過大な44500~46250kmkmと、古代としては驚くほど正確な結果を算出した。ただし、その測定値は出典ごとに違い1,500k超ほどの差がある。  エラトステネスは、シエネ(現在のアスワン)とアレクサンドリアとの太陽の南中高度の違いから地球の全周長を求めた。当時、シエネはアレクサンドリアの真南にあたるナイル川上流にあると見られていた。しかも、アレクサンドリアとシエネの距離は、隊商が掛かる日数から算出されているため、精度は高くないはずが、その計算

結果は称賛に値する。 エラトステネスは、シエネ(現在のアスワン)とアレクサンドリアとの太陽の南中高度の違いから地球の全周長を求めた。当時、シエネはアレクサンドリアの真南にあたるナイル川上流にあると見られていた。しかも、アレクサンドリアとシエネの距離は、隊商が掛かる日数から算出されているため、精度は高くないはずが、その計算

結果は称賛に値する。(アスワンは、古代エジプトでは南の辺境の町、スウェネトSwenetと呼ばれた。スウェネトとは古代エジプトの言語で「交易」を意味する。シエネは、古代ギリシアの呼び方 ) ヘカタイオスの歴史書は、批判的な思考が核心を鋭く衝く文章からから始まる。「私はここに、自分にとって正しいと思えることを書いていく、と言うのも、ギリシア人の物語は、矛盾や当てにならない記述に満ちているように思えるから」。 伝説によれば、ヘラクレスはギリシアのマタパン岬(岬の先端にはギリシア神話でハーデースの住居とされる洞窟があり、洞窟の上の丘にはポセイドンを祭った神殿跡がある)から冥界に下ったと言う。ヘカタイオスは、マタパン岬を訪れたが、そこのどこにも地下通路や冥界の入り口は存在しないと確認した。その伝説は虚偽であったようだ。 アナクシマンドロス(B.C.610〜B.C.540頃)は、ほんの数年で世界に対する認識を深め構想を広げて見せた。地球は空に浮いており、地球の下側にも空が広がっている。雨水は大地から蒸発した水に由来する。地上に存在する物質の多様性は、唯一単純な構成成分の発現と理解できる。 アナクシマンドロスは、万物のアルケーarkhē(始源)は、タレスは「水」と断定したのに対して、「アペイロンapeiron(限定されないもの)だと言った。 タレスの「万物は水から生じている」という説では、 「そもそも火はどのようにして生まれたのか」 という問いには窮する。これは、「水」は限定的な物質であるため、“冷たい”や“湿っている”といった自然現象はうまく説明できても、それらに「相反」する“熱い”や“乾いている”といった現象はうまく説明できない。そうした制約を乗り越えるためには、アルケーは無限定な性質のものであるほうが望ましいので、アナクシマンドロスは、「アペイロン」を想定し、その「アペイロン」から様々な相反する性質が分かれ出て、多様な存在が生み出されると考えたのである。 アナクシマンドロスは、動物や植物は、環境の変化に対応するように進化する。人間は他の動物が進化した末に生まれたに違いない。アナクシマンドロスの構想には、現代人が共有する「世界を理解するための基本原理」、『進化と淘汰による自然選択』を論拠にしていた。 目次へ |

||||||||||||||||||||||||||||||

3)ギニシアの都市国家

なお、ドーリア人は西北系方言のギリシア人であるのに対して、東方系のイオニア人が集住して成立したアテネは、他のポリスと同様、当初は王政であったが、ポリスの市民の中から騎士階層が育ち貴族となり、次第に王に代わりアルコン(執政官)として統治するという貴族政治に移行していった。 アテネの貴族は、ポリスの構成員の中で土地などの豊かな財産をもち、武具・馬具を常備する騎士としてポリスの領土拡大や防衛の主力戦力となった人々である。代表的なポリスであるアテネは、スパルタなどのドーリア人の攻撃と戦いながら、ポリスを形成する過程で、BC8世紀ごろまでに貴族が政権を独占するようになった。 BC683年には、貴族の中から選ばれた定員9人のアルコンArchon(執政官;ギリシア語で「統治者」)が、任期1年で、行政・軍事・祭祀・法律の制定などの権限を行使する貴族政治の最高権力機関となった。王権の中の国政の執行権が分与されたことを淵源とする。これがアテネの貴族の合議制による共和政体である。 筆頭アルコンはアルコン・エポニュオスArchon Eponyuosuと言われ、英語では「eponymous(əˈpɒnəməs;名祖の)」、つまり筆頭アルコンの名を「名祖(なおや)」として、その年を表記する。西暦の1年の途中からの1年任期なので、アテナイの歴史ではたとえば「ニコデモスのアルコンの年(BC483/2年)」と言われる。 アルコンは任期が終わると、その経験者が審査を経て終身会員(貴族制時代には任期10年)となり、アレオパゴスAreopagos会議(ローマの元老院に相当する)の終身会員となった。それは議場がアクロポリス西方の小さな丘アレオパゴス(アレスの丘Areios pagos)にあったことに由来する。アレスの丘は、残忍で血なまぐさい戦闘の神アレスAresが殺人のかどで神々に裁かれた場所とされており、この会議には神話に由来する権威があった。殺人・放火犯の裁判や役人の監督を職務とした。BC5世紀半ば以後、民主政の発展とともに権力を失った。 アテネの積極的な植民活動により、貨幣を使う広域的な地中海経済を発展させた。BC7世紀のアテネでは、ポリスの市民は4等級に分けられ、そのうち第3級の「農民級」、第4級の「労働者級」が平民と言われた。 これを背景にポリスの平民が台頭し、貴族と平民の抗争が激しくなっていった。平民はポリスの市民の一員として発言力を強め、貴族の寡頭支配に反発し、国制への参政権を求めるようになっていった。 貴族政は動揺しはじめ、BC632年には貴族のキュロンがクーデターで権力を掌握しようとしたが、平民たちの抵抗で失敗する。続いて、BC621年には、ドラコンの立法によって平民も成文法で守られることになり、BC594年のソロンの改革では負債の帳消しや債務奴隷の禁止の措置がなされ、財産をもつ平民の政治参加も実現した。アルコンも平民から選ばれるようになり、平民は貴族と対等な政治参加を実現させていった。このような平民の地位の向上を背景として、貴族と平民の双方に人気を得て独裁的な権力を握ったペイシストラトスが、BC6世紀中頃、僭主政を布き、民主政が危機に陥った。 ペイシストラトスは僭主となるとむしろ合法的に国事を執行した。しかしその支配がしっかり根を下ろす前に、政敵によって一時アテネを追われた。その後謀略をもって復帰したが、再び党派間の争いから亡命に追いやられた。だが亡命先トラキアのパンガイオン金山で産出される金銀で資金を蓄え、アルゴス人の傭兵を雇い、ナクソス島の僭主リュグダミスの援助を得て、エレトリアを足掛りとして、BC546年、マラトン近くの「パルレニスの戦い」で反対派貴族を倒し、アテナイ市を支配した。ペイシストラトスは、民衆の武器を取り上げてついに僭主政を実現した。 多くのポリスの王は、神話時代に遡る正統な血統を誇る。この本来の皇統とか王統の血筋によらず、実力により君主の座を簒奪し、身分を超えて君主となる者を僭主と呼び、その僭主による政治を僭主政治という。古代ギリシアにおける僭主は、基本的に貴族政をとるポリスにおいて、政治的な発言力を増してきた平民を支持基盤にし、貴族の合議制を抑えて独裁的権力を振るった。アテネに現れたペイシストラトスは、自らの勢力基盤であった小農民や商工業者を優遇し独裁的権力を維持し得たが、やがて、市民の自覚の高まりは、次第に僭主の独裁を許さず民主政を実現させようになる。 BC527年に死去したペイシストラトスには、二人の息子、ヒッパルコスとヒッピアスがいた。二人とも権力を継承したが、ヒッパルコスは同性愛のもつれからアリストゲイトンという男に殺されてしまった(BC514年)。ヒッピアスの方は残酷な暴君と化したため、BC510年、アテネ市民は蜂起し彼を追放した。ヒッピアスは、アケメネス朝ペルシアに亡命し、後のペルシア戦争では、ペルシア軍とともにギリシア侵攻に加わっている。 アテネ市民は僭主政治の愚昧さと弊害を知り、その出現を防止する必要性を認識した。 クレイステネスの改革 イサゴラスに率いられた上層貴族や最富裕層(多くの富裕層は都市部に住居を構え、しばしば遠隔の農地の管理に馬を駆って出掛けた)らによる貴族政治を維持しようとする寡頭派(平地党)と、貴族クレイステネス(父はアテナイ‶ギリシャ共和国の首都アテネの古名”の名門メガクレス、母は名門アルクメオン家出身のアガリステ)を支持する参政権を持つ商工業者や農民・労働者など、民主政を主張する民主派(海岸党)との争いが起こり、イサゴラスはスパルタ軍の支援を受けて一時権力を掌握した。クレイステネスは一旦、国外に亡命した。 イサゴラスは民会に提案する議案を準備する評議会を解散させようとしたが、評議会はそれを許さず反抗し、アクロポリスに逃げ込んだイサゴラスとスパルタ兵を二日にわたって包囲してついに撤退させ、亡命先からクレイステネスを呼び戻した。 クレイステネスは民衆の支持を支えに、その領袖として国政にあたった。クレイステネスはBC508年にアルコン(執政官)となると、ただちに改革を行い、僭主の復活を許さず、民主政を守るための画期的な制度改革を行なった。 今までのデモス Demosを改編し、「クレイステネスの改革」の要となる10部族制度を支える行政単位とした。 アテネの支配領域であるアッティカ全土を139のデモスに区画した。その自然村落を地理的基盤として再編成し、区民登録名簿を作成し、それぞれのデモスごとに区長を置いた。「クレイステネスの改革」は、この区民名簿に基づき18才以上の成人男子には、市民資格を与え民会への出席を認めた。ポリス市民の全体会議である民会とは別に、デモスごとに区民総会を開いて日常的な問題を処理した。やがてクレイステネスの時に設置された『五百人評議会』の議員を選出する母体となった。 『五百人評議会』は、民会の議決にかける前に議案を審議する日常的な任務があったため、やがて、実質的な常任執行委員会として行政を担当するようになる。実際、BC462年、エフィアルテスとペリクレス(母がクレイステネスの姪)の改革によって、貴族から構成されていたアレオパゴス会議の実権が剥奪され、『五百人評議会』が行政の最高機関となった。 古代アテネのデーモス Demos は、元来、「村落」を指すが、「クレイステネスの改革」により、民主政を支える基本単位とされたことから、「民衆」を意味するようになり、民主政Democracyという言葉が生まれ、現在のデモクラシーという言葉に繋がった。 また「クレイステネスの改革」、特に農民育成策は、彼らの実質的な地位の向上に繋がり、中小の土地所有農民による武器の入手が比較的容易になり、兜・胸甲(きょうこう)・すね当て・直刀・楯・投槍などの武器を自弁で所持するようになり、古代ギリシアの陸軍の中核を担う重装歩兵として国防の主力となった。その結果、貴族による政権独占は困難になり、アテネに重装歩兵民主政を確立させ、BC5世紀の民主政の発展を揺ぎ無いものにした。 「クレイステネスの改革」の中でも『陶片追放政策』は有名である。オストラコンという陶片を使って、市民による投票を行った。僭主になりそうな危険人物をオストラコンに記し、投票総数が6,000票以上に達すると、最多得票者は10年間、国外へ追放される。市民が積極的に軍事と政治に参加をしアテネはさらに飛躍した。 歴史家ヘロドトスは、「かくてアテナイは強大となっ たのであるが、イセゴリアisegoriaということが、あらゆる点において、いかに重要なものであるか、ということを実証したの であった」 と述べている。 イソノミア isonomia(等しい者の統治)とは、万人が等しく政治の営みを求めることができると言う意味であるから、その営みは、アテネのポリスにあっては、とりわけ一緒に集まり話し合うという営みなのである。故に、「イソノミア」を担保するためには、何よりも『言論の自由』が不可欠となる。『言論の自由』自体が、イセゴリア isegoria、つまり『市民が政治方針について自由に発言する平等な機会が与えられる』、アテネでは『民会ecclesiaで発言を望むものには、誰でも平等にそれを認める政治手法』と同義となる。

スミュルナ(「エーゲ海の真珠」と古来から称えられる港、現在は「イズミル」、付近にはエフェソスなどの古代遺跡)は、BC11世紀、イオニアギリシャ人によって、アナトリア西岸の重要な商業港を備える植民都市として建設された。ローマ時代には商業都市として栄え、ローマ帝国の解体後は、ビザンチン帝国が支配し、その後、オスマン帝国時代にも支配されてからも繁栄を維持している。その住民の多くはギリシア系であった。 第一次世界大戦でオスマン帝国は敗戦した。スミュルナはギリシアに割譲された。トルコ独立戦争時の1921年、ケマル・アタテュルク(トルコ共和国建国の父)の率いるトルコ軍が、サカルヤ河畔における戦闘(サカルヤの戦い)でギリシア軍に勝利した。 結果、ローザンヌ条約で全てのトルコ人およびムスリム以外の住民は、スミュルナから追放され、1930年、スミュルナはイズミル県としてトルコ共和国に編入された。これがその後のギリシア王制廃止の一因となった。 テーベ、またはテバイThebaiは、アテネの北西にあるギリシアのポリスの一つで、近接するせいかアテネへの対抗心が強い。同じアナトリアの東部海岸に諸都市を建設したアイオリス人とイオニア人でありながら、テーベは、アナトリアの植民都市を守るため、ペルシア戦争(BC500年~BC449年)ではむしろペルシア側に協力した。 アテネの民主政治化 ペリクレス(BC495頃~BC429年)は、ペルシア戦争の最中にのアテネの民主政を完成させた。BC443年~BC429年まで、選挙で将軍職(ストラテーゴス)に選出された後、連続して 15年間再任され続けた。 「ペリクレス時代」と呼ばれるアテネの全盛期を築いた。ペリクレスはアルコンではなかった。アルコンの任期は1年で再任は認められず、9人の合議制なので、民主的ではあったが、パルテノン神殿の建設のような長期的政策を実行するには不向きだった。専門職である将軍職は、クレイステネスの時に設置され、10人が民会で選挙で選ばれ、再任が可能だった。 ペルシア戦争は、アケメネス朝ペルシアとアテネを中心とするポリス連合軍の戦いであり、BC500年~BC449年の約50年間、4回に及ぶ。発端は、ペルシアが支配権を握ったイオニア地方のギリシア人植民市が、ペルシアの支配に反発しBC500年に起こした「イオニアの反乱」を、ペルシアのダレイオス1世(大王)が鎮圧したが、その際、援軍を送ったアテネなどのギリシアのポリスに対し、大遠征軍を派遣し帝国の版図拡大を図った。 BC480年8月、大軍を擁するペルシアとの戦い(第3次)では、ギリシャ中東部、カリモドロス山とマリアコス湾に挟まれた狭隘なテルモピュライの地峡に誘ったが、スパルタのレオニダス王も戦死するほどの玉砕(テルモピュライの戦い)をし、アテナイはペルシア軍に占領されて焼かれるなど、ギリシアの諸都市国家は最大の危機に陥った。 しかし、アテネを中心に都市国家の連合軍が、陸上ではサリッサ(4.0- 6.4mの非常に長い槍)を駆使する重装歩兵による密集部隊戦術で、海上戦ではアテネ海軍の三段櫂船(さんだんかいせん)の「衝角 」戦術で優位に戦い、ペルシア王アルタクセルクセス1世は、アナトリアへ逃れた。 ギリシアの三段櫂船の船員は、漕手170人、補欠漕手・水夫・戦闘員30人の200人、その漕手170人が三段に設営された板に腰かけて、合図に合わせて一斉に櫂を漕ぐ。アテネの三段櫂船は、最高で時速18kmは出たと言う。船首には青銅製の「衝角」をつけ、敵船に体当たりして船体を破壊する戦術が採られた。「衝角」には、二つの鑿のような青銅製の刃があり、ひとつは水上、他方は水中に入っている。衝角の2つの突出は、敵船に衝突して船腹に穴を穿って浸水させる武器と、水の抵抗を少なくし速度を上げる水切りと、両方の機能を持っていた。 ペルシア戦争のサラミスの海戦では、三段櫂船の戦術が大いな破壊力を発揮した。BC480年9月末、アテネの東側海域の沖合に近接するサラミス島付近でアテネ海軍が三段櫂船を駆使してペルシア海軍に勝利した。この三段櫂船の漕手には、武器や武具を持たないため、貧しい市民や無産市民に課せられた。ペルシア戦争の帰趨を決する重要なサラミスの海戦の勝利は、その三段櫂船の漕手の活躍があって初めて可能だった。これ以後、三段櫂船の漕ぎ手として活躍する多くの無産市民の発言力が高まり、アテネ民主政を支える民衆層の広がりとなり、アテネ都市国家の全盛期を迎えた。 アテネの没落 デロス同盟とは、エーゲ海周辺のギリシア諸都市国家が、ペルシア帝国軍の来襲にそなえて、BC478にアテネを盟主として結んだ軍事同盟で、最大時には200のポリスが参加した。各ポリスが一定の兵船を出して連合艦隊を編成し、それのできないポリスは一定の納入金を同盟の共同金庫に入れることにした。実際に艦隊を提供したのはアテネだけで、他のポリスは納入金を納めるだけであった。共同金庫はアポロン神殿のあるデロス島におかれ、同盟の会議もそこで開催された。 アテネ軍が中核になりペルシアの侵略を打破した功績により、デロス同盟の納入金の管理は10人のアテネ市民に任され、その執行権は初めからアテネが握っていた。BC454年には、金庫がデロス島からアテネに移された。その後、 BC449年に、デロス同盟とアケメネス朝ペルシアとの間で、ペルシア戦争終結を目的とした条約が批准された(カリアスの和約)。しかし、ペリクレスはデロス同盟を強引に継続させ、アテネはデロス同盟を通じて「アテネ帝国」と呼ばれるほどの専横を振るうようになった。 その一方、ペロポネソス半島内の諸都市国家は、スパルタを盟主とするペロポネソス同盟を、既にBC6世紀に結成しており、次第に両同盟の対立が深刻になり、ギリシアの二大ポリス、アテネとスパルタの関係が険悪化した。 デロス同盟の資金を当時の将軍職ペリクレスがアテネにパルテノン神殿(BC447年に建設が始まり、BC438年に完工、装飾等はBC431年まで行われた)を建てることにつぎ込んだ。当然、他のポリスの不満は高まった。このアテネの横暴に、既に、スパルタを中心に結成されていたペロポネソス同盟の諸都市国家が反発しBC431年の開戦となった。これが古代ギリシアを没落させる契機となるペロポネソス戦争(BC431年~BC404年)である。 戦争開始の翌年のBC430年、ペリクレスは戦争にそなえてアテネ人をアテナイに移住させた。市内の人口は過密となり不衛生、真夏の炎天下なれば疫病が蔓延し、神殿と言わず、路上と言わず死体が放置される状態となった。ペリクレスの二人の子供もペストに罹患し死亡、ついに自らも一年後のBC429年、ペロポネソス戦争の戦闘の最中、疫病に罹って死亡した。「アテネのペスト」とは、「悪疫」の意味で、いわゆるペストではなく、天然痘であるという説もある。 ペルシア戦争後、アテネはデロス同盟の盟主となり、ギリシア全域の覇権を握り海上帝国として西方の地中海にもその勢力を拡大しようとした。アテネの野望に反発したのが、シチリアのギリシア人の植民市シラクサで、スパルタと同盟して抵抗した。 本土でのスパルタ軍との戦いで劣勢に陥ったアテネは、直接、海軍を派遣してシラクサを攻略し、アテネの植民都市にすることで起死回生を図ろうとした。しかし、BC413年、ニキアスが指揮するアテネ海軍は、シラクサの攻囲戦で、シラクサとスパルタの連合軍に敗れた。アテネ海軍は全滅の危機に瀕し、撤退を決意しその準備に入った。いざ撤退となる8月27日の満月の夜に月食が始まった。アテネ軍衆の過半が、これを凶兆と見て出航中止を要請し、ニキアスら指揮官たちも出航をためらった。そればかりか逗留を長びかせた。 三段櫂船のような軍船には、乗員の寝場所がないため、夜間は海浜に引き揚げて乗員は陸上基地で炊事をし休息した。 シラクサ軍は、夜襲を掛け、アテネ海軍の船すべてを焼き払い、動きを封じた。上陸していたアテネの部隊は捕虜となって石切場に閉じこめられ、全員が餓死、ニキアスも捕らえられ処刑された。アテネは200隻以上の軍船、35,000人に及ぶ乗組員、4,000人のアテネ出身者を含む陸軍、および多くの資材と財貨を失い、ペロポネソス戦争の帰趨は決定した。 後世、アリストテレス(BC384‐BC322)は地球球体説を主張する時に、「月食時に月面に影が差す大地は円い」などの観察結果を述べている。 BC734年頃、ギリシアのペロポネソス地方にある都市コリントスの植民者たちがこの場所を発見し、低湿地帯を意味するシラコ Sirako と名づけた。土地が肥沃であり、また原住民たちは彼らに好意的であったため都市は発展し、地中海においてギリシア植民市のうちで最も繁栄する都市国家となった。 シチリアでのアテネの敗北を知ったイオニアのデロス同盟に加盟する諸都市が離脱すると、スパルタはイオニア諸都市のアケメネス朝ペルシア帝国からの保護を盟約し、一方、アテネに勝利するためペルシア帝国からの資金援助を受けた。その資金でスパルタは海軍を増強、次第に制海権を握ってアテネの穀物輸送ルートを抑えたため、BC404年にアテネは全面降伏した。スパルタはギリシアの覇権を握った。 アテネの海上帝国は崩壊し、デロス同盟も解体、ポリス世界の覇権はスパルタに移った。そのスパルタがペルシア帝国と同盟したため、ペルシアのギリシアへ干渉が再び強まった。 しかも、ギリシアに統一政権が生まれることを恐れたペルシア帝国は、一転してアテネ・テーベ・コリントなどに資金を援助し、スパルタとコリント戦争(BC395~BC387)を起こさせた。スパルタの専横を嫌い、アテネ・テーベ・コリントの三ポリスが同盟して戦った。三ポリス同盟側は一時勝利を収め、今度はアテネの復興を恐れたペルシア帝国がスパルタの要請を受けて仲介に乗り出し、いわゆる「大王の和約」で終結させた。その後ギリシアではテーベが、一時、台頭するが、全体として弱体化し、北方のマケドニアの支配を許すこととなる。 30年間に及ぶペロポネソス戦争は、スパルタの勝利に終わったが、両軍の戦いは、ギリシア本土とエーゲ海全域にわたり、さらにエーゲ海上から遠く西地中海のシチリア島まで及んでいる。 この戦争の長期化によりアテネ のポリス社会を支える市民が疲弊没落し、農地が荒廃し、ポリス民主政の社会基盤が崩れていった。そのため兵士の主体も市民による重装歩兵から、傭兵に変わった。特にアテネではBC430年ペストの大流行で人口が激減し 、クレタ諸島やバレアレス諸島(スペインの東の地中海上の島々)などから多数の傭兵を雇い入れることになった。それが衰退期に向かう契機となった。 古代においてバレアレス諸島は投石器を扱う優れた能力を有する傭兵の出身地として広く知られており、ガイウス・ユリウス・カエサルが自らの手で書き記した『ガリア戦記』に、「ガリアで歴戦中のカエサルが、バレアレス人の投石隊を傭兵として利用した」との記述がある。古代の地中海世界では、東のロードス島人や西のバレアレス諸島の人が、特に投石器の名手が多いことで知られ、諸 国の傭兵部隊に投石兵として配属されていた。 テーベの将軍エパメイノンダス ペロポネソス戦争後にスパルタが優勢になると、テーベに有能な将軍エパメイノンダスが現れ、その指導のもとでBC371年、南ボイオティアのレウクトラの平野での会戦「レウクトラの戦い」でスパルタを破り、ペロポネソス同盟軍を率いたスパルタ王クレオンブロトス1世を敗死させた。エパミノンダスの戦術は、左翼に見るからに重装備の歩兵部隊を縦隊で厚く密集させ、中央と右翼には機動性のある騎兵と軽装兵を、左翼よりも幾分後方に置く「斜線陣」を布いた。スパルタ王にエパミノンダスの雁行陣の弱点を突く攻撃を誘った。スパルタ軍は劣勢な右翼を突破口と見て集中して攻撃し深く侵入した。勢いのまま敵陣深く進撃するスパルタ軍が側面を晒すと、エパメイノンダスは、重装備の歩兵部隊を、すかさず、スパルタ軍の重装備歩兵部隊の弱点である後ろと右から 襲いかかり殲滅した。スパルタ王の遺体がそのまま野晒しになるのは耐えがたいとして、休戦協定を結んだ。 重装歩兵は(ラテン語ではホプリテス hoplitēs)は、世界各地で年代も様々に活躍していた。古代ギリシア世界の重装歩兵は、「ホプロンhoplon」と呼ばれる盾を持って戦ったことからホプリテス(複数形でホプリタイ)と呼ばれた。 重装歩兵は、頭部は兜、胸部から腹部は鎧、手は籠手、脚部は膝当て・脛当てなどで重装な防備を施していた。盾を左肩の力で保持し、露出した右半身は隣の歩兵の盾で保護した。この陣形は正面に対しては大きな防御力と破壊力を持ったが、機動力のある騎兵などによる側面・背面攻撃に弱点があった。そのため、時代が進むと中央に重装歩兵密集陣を展開し、その右側面に騎兵部隊を配置し、前方には軽装歩兵などによる散兵線を布いた。 ファランクスphalanxとは、会戦の際に用いられた重装歩兵による密集陣形である。BC2450年頃の古代メソポタミアの『禿げ鷹の碑Stele of the Vultures』(シュメールの都市遺跡ギルスで発見された。ルーヴル美術館蔵)に大盾と槍による密集陣形が描かれている。BC7世紀以後の古代ギリシアでは、鎧兜を着用した重装歩兵を重視するファランクスが布陣された。当時の地中海交易の発達により、富裕な市民層が育ち、アテネのような都市国家の市民は兵役の義務があったため甲冑が普及し、重装歩兵部隊を編成することを可能にした。 ボイオティア同盟軍(ボイオティアは、古代ギリシアの一地方で、アッティカの西北に位置、中心都市はテーベ)はペロポネソス半島へと侵攻した(アッティカは、アテネ周辺を指す地域名)。そこで、今まで侵攻されたことが一度もなかったスパルタの地ラコニアへと足を踏み入れ、スパルタに隷属していたメッセニアを解放し、スパルタの都市経済に大打撃を与えた。テーベが、新たなギリシアの覇者となった。さらに北方に進出しマケドニアと戦い、フィリッポス2世(アレクサンドロス大王の父)を人質にするなど、勢いがあった。 BC362年、ギリシア本土アルカディア高原の古代都市マンティネイアと結んだスパルタとアテナの連合軍と再び対立し、テーベを中心とするエヴィアやテッサリアなどのボイオティア同盟軍が会戦した『マンティネイアの戦い』で、エパメイノンダスは自ら突撃隊を率い敵を敗走させたが、自身は戦闘の最中に槍を受けて戦死した。この戦いでボイオティア同盟軍は勝利したものの、テーベは、エパメイノンダスをはじめとするダイファントスやイオライダスなど有能な将軍を失った。これ以降テーベはギリシアの覇権を維持できなくなり、衰退の道を歩むことになる。 マケドニアの台頭 当時のマケドニアの殆どは現在のギリシアに属する。BC4世紀後半には、テーベも他のポリスと同様に衰微し、逆に力を付けたマケドニアのフィリッポス2世がギリシア本土に侵攻する。テーベは、アテネなどと協力してそれに当たったが、BC338年、ボイオティア地方の東に広がるカイロネイア平原での会戦『カイロネイアの戦い』でアテネ・テーべ連合軍は大敗した。翌BC337年、スパルタを除いて支配下に入った全ポリス間で結成されるコリントス同盟の一員としてマケドニアの支配下に入った。コリントス同盟の加盟国は、都市国家の自治が認められ、相互不可侵の平和条約が締結させられた。マケドニアの実質的な軍事・外交上の主導権下に入った。ギリシア本土は、背後に マケドニア王国の圧倒的な軍事力があるため平和が保たれた。 マケドニアの国王フィリッポス2世(フィリップとも表記)の在位はBC359~BC336、その間、ギリシア北方の後進国であったマケドニアを強国に育てた。その少年時代、父アミュンタス3世死後の王位継承をめぐる争いに介入した将軍エパメイノンダスが率いるテーベに人質にされた。フィリッポスが有能と見込み、エパメイノンダスは彼を指導した。 この時代に、フィリッポスはファランクスphalanx(重装歩兵密集部隊戦術)や斜線陣などテーベ軍の陣形を学んだといわれている。斜線陣は、将軍エパメイノンダスが考案した、ファランクスの弱点をついた戦術である。レウクトラの戦で、スパルタのファランクスの弱点である右側に対応する自軍の左側に主戦力を配置し、スパルタの攻勢が戦力の弱いテーベの右側へ流れて行くに従い突撃を遅らせスパルタの攻撃を加速させ、深入りし過ぎた時、ファランクスの弱点であるスパルタの軍勢の右側と背後から崩していく戦法である。 フィリッポスは、祖国に帰り内紛を収めて即位すると、周辺諸部族との関係を強化しマケドニアを統一した。マケドニアは、ギリシア北方のドーリア人によって建国された文化的にも経済的にも遅れた辺境の後進国であった。マケドニア王家と近親者は、王位継承をめぐる骨肉の争いが絶えず、所領を持つ貴族達も私闘を繰り返していた。 全体的に山深い地形ながら、鉱物資源にも恵まれていた。フィリッポスは、パンガイオン金山から算出する金銀で富国強兵を図った。 エーゲ海北岸に接する平野部は、地中海性気候で温暖、しかもギリシアの大部分と異なり広く肥沃であるため、夏の乾燥に強いオリーブやブドウなどの果物や柑橘類などの栽培や牧羊が広く行われている。バルカンの山岳地帯に接する、主に西マケドニア地方の山岳部は、高山性の気候のため多くは季節ごとに移動する遊牧生活(羊や山羊)を行っていた。 歩兵部隊の強化は、マケドニア軍の重要課題であった。それまでは農民を一時的に徴用する民兵レベルのものであった。フィリッポスは、軍制の改革を行い、地方別に農民達を徴発し、サリッサで装備した常設の密集歩兵部隊に替え、軍団編成して厳しく軍事訓練をした。フィリッポスが編成した密集歩兵部隊は職業軍人といってもよいレベルになっていた。しかもマケドニアの住民に国家意識が目覚めた。その装備の特徴は、全長5~6mのサリッサであり、他のギリシアの重装歩兵の装備した槍よりも長かった。穂先も、出土品で見る限り、刃渡り60cmほどと長く、石突をつけることでバランスをとっていた。折れた際には、石突を武器にした。おそらく当初は貧しさ故に、胸当ても使わず、盾も小型の物を使っていたようだ。マケドニアの密集歩兵達は、楔形陣形を組んだままサリッサを水平に構えて突撃し、混戦となれば、フィリッポスの密集歩兵は剣も装着し、個々の接近戦にも強かった。 マケドニア軍の強みは、王の指揮系統は絶対であり、兵士達はその命令に応じて動くよう訓練されていた。 フィリッポスは、兵士達を集めて長期間にわたる訓練を行った。それにより密集隊形を組んだまま、様々な動きができるようになっていた。後に「カイロネイアの戦い」では敢えて後退し、追ってくるアテナイ軍の隊列が乱れてくると反転してこれを撃滅してる。 フィリッポスは、伝統的に個人技に優れていた騎兵戦力を増強し、貴族の若い子弟を集めて、当時、ギリシア世界では軽く見られていた騎兵部隊を編成し直した。フィリッポス2世に忠誠を誓った精鋭の騎兵部隊、マケドニア重騎兵「ヘタイロン」の誕生である。規律を身に付け、フィリッポスの命令を絶対として、楔形で敵陣に突進、その衝撃力と機動性を兼ね備えた勇猛な騎兵軍団となった。 フィリッポスは、テーベの希代の英雄エパメイノンダスから学んだ、ペルシア型の軽歩兵と騎兵の共同戦術や兵站の運搬、偵察の技術などを効果的に組み合わせる新たな戦術を創り上げていた。マケドニア軍は、戦術と戦略をわきまえた、完全に統制され兵士達であった。 フィリッポス2世がBC359年夏に即位した当時、マケドニア王国は周辺に様々な敵を抱えていた。まず、西のイリリア(イリュリア)は、BC4世紀にバルデュリス王が現れて、イリリア王国を強盛国に変えていた。バルデュリス率いるイリリアは、かつて兄のペルディッカス3世を4000人の兵士と共に敗死させ、余勢を駆ってマケドニアに侵攻し、 西部の上部マケドニアを占領していた。東のパイオニアは、バルカン半島に存在した民族の一つで領土を 窺っていた。さらにアテネは、長年にわたり、エーゲ海に流れるストリモナス川の東岸の台地アンフィポリスを奪取しようとして、かつてマケドニア王位を狙った王族アルガイオスを支援していた。 エーゲ海北岸のアンフィポリスは、トラキア、ヘレスポントス(ダーダネルス海峡)につながる交通上、戦略上の要所、またパンガイオン地区の金・銀の集散地であり、船材の積出し港として通商上重要視されていた。フィリッポス2世が占拠するBC357年まで、事実上独立を保持していた。 難敵イリリア王国に、編成されたばかりのマケドニア軍であったが、ヘタイロンの楔形突撃で前陣を破壊し、イリリア軍を敗走させた。領内のイリリア人を追い出し、マケドニアの国家としての自立はほぼ達成した。BC357年、フィリッポス2世がアンフィポリスを占領し、パンガイオン金山を含むトラキア地方を制圧、その後も、周辺地域へ兵を進め、次々に領土を拡大していった。わずか数年でマケドニアはギリシアにとって無視できない存在に成長していた。フィリッポス2世は、いよいよギリシア本土へと介入するチャンスを探り始めていた。 BC338年8月2日、テーべの北方に位置する、ボイオティア地方の都市カイロネイアの東に広がる平原で、ギリシアとマケドニア両軍の決戦が行われた(「カイロネイアの戦い」)。マケドニア軍の右翼はフィリッポスが指揮する近衛歩兵部隊、中央には密集歩兵部隊、左翼には、息子のアレクサンドロスが率いる騎兵部隊、総兵力は軽装兵を含めて34,000。アレクサンドロス18歳、初陣が正規軍同士の本格的な戦争であった。アレクサンドロスはマケドニア軍の精鋭、ヘタイロンを采配する。 対するギリシア軍は、フィリッポスに対抗する左翼にアテネ軍、中央にカイロネイアなどの同盟諸国の部隊、アレクサンドロスに向き合う右翼にはテーベを中心とするボイオティア軍が布陣した。軽装兵を含めた総兵力は36,400。とりわけ最右翼には、ギリシアで最強と謳われた精鋭歩兵部隊、テーベ軍の神聖隊がいた。ただ、アテネ軍を初めボイオティア軍の殆どは傭兵で、しかも連合軍の最大の欠点は、連携が取れていなかった。 戦闘は、まずフィリッポスが歩兵部隊をゆっくり後退させることから始まった。正面のアテネ軍がこれを追撃しようと突出する。中央のカイロネイア人部隊はアテネ軍との間隔を空けないようにと左へ移動し、右翼のボイオティア軍もこれに倣った。これに呼応するテーベの戦列の至る所に隙間が生じ、そこへアレクサンドロス率いるヘタイロンが突入、神聖隊の側面を突破し背後に回ることに成功した。ここでも、フィリップスの戦術眼と統率力が際立ち、アテネ軍が動揺して戦列が乱れたところで反転し、一気に破壊した。テーベの神聖隊も、苦戦となれば自ら軍勢の先頭となって突入するエパメイノンダスのような将軍もなく、それに従う兵士の忠誠心もなかった。カイロネイアの会戦は、マケドニア軍の圧倒的な勝利に終わった。 ギリシア軍は、数の優位を戦術に生かせずアテネ人だけで戦死者は1,000人以上、捕虜は2、000人にのぼった。テーベ人の共同墓地からは254人分の遺骨が発掘され、これらすべて神聖隊の戦死者と見られている。大多数の戦傷者や戦死者は、カイロネイアの平原に放置された。テーベ軍の神聖隊は、壊滅した。以後再結成されることはなかった。 後退戦術により敵の戦列の乱れを誘い、相手戦列に生じた隙間へ重装備した騎兵の楔形突入、これらはすべてフィリッポスの思い通り戦術であった。こうした戦法は、東方遠征でアレクサンドロスがそっくり採用することになる。 フィリッポス2世は、スパルタを除くギリシアのポリス連合であるコリントス同盟(ヘラス同盟)の盟主と成り、さらに東方のペルシア帝国遠征を構想していたらしいが、カイロネイアの勝利の2年後、BC336年、護衛官パウサニアスに短剣で胸を刺されて即死、 フィリッポス46歳であった。 パウサニアスは、逃走用に用意してあった馬に向かって走り出したが、護衛兵たちが追いつき槍で刺殺した。フィリッポス2世暗殺事件の真相は、古代マケドニア史の学術的問題となっている。フィリッポス2世の構想は子のアレクサンドロスが継承した。 1977年と1978年に、ギリシャの中央マケドニアのヴェルギナ(マケドニア王国の都アイガイとして栄えた)で王家の墳墓3基が発掘された。その第1墳墓から発掘された成人男性の脚の骨を分析した結果、膝の部分に大きな穴があき、骨が癒着して関節が動かなくなっている。古代の文献にフィリッポス2世がBC339年の戦いで負ったと書かれている傷と一致することが分かった。BC336年に暗殺される3年前、フィリッポス2世はスキタイ人(BC6世紀から黒海北岸の草原地帯を支配したイラン系騎馬民族)との戦いで得た戦利品の分配話がこじれた結果、トラキアのトリバリ人と争いになり、瀕死の重傷を負った。セネカ、プルタルコス、デモステネスなどが古代ギリシャの文献で記述した傷の厳密な位置とは異なっているものの、どの文献もフィリッポス2世がその傷が原因で脚が不自由になったとしている。 第2墳墓の副葬品のいくつかは、アレクサンドロス大王のものであった可能性を示していた。 第1墳墓に埋葬された3体の遺骨を分析した結果、遺骨は中年男性と、死亡時に18才くらいだったと推定される若い女性、そして性別の不明な新生児のものであった。この法医学的分析や、古代の文献に記されたフィリッポス2世と7人の妻のうちの最後の妻とその子どもの死亡時の年齢と一致した。 アレクサンドロス大王が謀ったなどの諸説があるが、フィリッポス2世は護衛官パウサニアスに暗殺され、王位を継いだのが当時20歳のアレクサンドロス大王であった。アレクサンドロス大王は王位継承の障害となるクレオパトラ=エウリュディケを自殺に追いやり、産まれたばかりであった子供を惨殺している。 ペロポネソス戦争後のギリシアの混乱に乗じてギリシア本土に侵攻した。 自ら従軍したペロポネソス戦争の史実を記述した、アテネ出身のトゥキュディデスの著書『歴史』には、 「マケドニア人達は歩兵で防御に当たろうとせず、上部マケド ニアの同盟国から得た騎兵を加えた騎兵隊を以て、隙をね らっては、 多勢で無勢のトラキア軍を襲撃した。馬術に優れ、胸当てをつけた彼らの攻撃に抗しうる者は無かった。トラキア人達は、多くの敵兵に囲ま れて、危機に陥ることが往々にしてあったので、この大群に対して命を賭すれば味方の人数が尽きると悟って手出しをしなくなった」 と述べられている。 アレクサンドロス大王(BC356年~BC323年) BC5世紀末、新たな都ペラは、バシレウス(ギリシア語の君主の称号)であったアルケラオス1世(BC413年~BC399年)によって建てられ、旧都アイガイ(ヴェルギナ)が遷都された。BC4世紀、ピリッポス2世や、アレクサンドロス3世はペラで生まれた。 BC342年、アリストテレスがマケドニアの王子アレクサンドロスの師傅となり、都ペラの近郊ミエザにあったニンフの神殿のところに学園が作られた。アリストテレス37歳、アレクサンドロス王子は13歳であった。アレクサンドロスはフリッポス2世の次男、兄が一人いたが、知的障害があったため、フィリッポスはアレクサンドロスに期待して、その教育には特に配慮した。その一環が有名なアリストテレスだが、同時に、プトレマイオス(BC367年~BC282年)やカサンドロス(BC358頃~BC297)など同世代の貴族の若者と一緒に勉強させた。 プトレマイオスは、マケドニア王国の貴族ラゴスの子で、アレクサンドロスの幼少時より「ヘタイロイ」の将校の一人であった。プトレマイオスは、アレクサンドロス3世の東征の際には将軍として従軍し、帝国内でも重要な地位にあった。 BC330年以降は、アレクサンドロス大王の側近護衛官の一人となっている。アレクサンドロスの死後はディアドコイ (ギリシア語で後継者たちを意味。アレクサンドロス大王の死後、帝国のために戦ったマケドニアの諸将に与えられた呼称)の一人としてエジプトを本拠にした。エジプトのヘレニズム国家プトレマイオス朝の初代ファラオとなる(在位:BC305年~BC282年)。ディアドコイの多くが暗殺や戦死、獄死といった非業の死を遂げる中で、プトレマイオスは天寿をまっとうした数少ないディアドコイの一人であった。内政において統治体制を確立し、外征においては領土を東地中海まで拡張するなどして、古代エジプトの繁栄を取り戻した。 BC336年、父王が暗殺されたため、マケドニアに20歳のアレクサンドロス3世が即位すると、テーベは反旗を翻した。翌BC335年、アレクサンドロス3世はテーベを急襲し、徹底的に破壊し都市は壊滅した 。テーベ人6,000を殺し、神官を除く全自由民を奴隷として売った。捕虜の数は3万にのぼった。 テーベは、BC 316年大王のディアドコイ の一人マケドニア王カサンドロスによって再建された。BC 197年ローマの支配下に置かれた。 BC334年に始まるマケドニアのアレクサンドロス大王の東方遠征軍は、ヘレスポントス(ダーダネルス海峡)を渡海して、ペルシア軍と小アジア(アナトリア)半島の北西端グラニコス川(現在名コジャバシュ川)で戦い勝利した。ここで壊滅させた騎兵隊は、ペルシアの精鋭部隊とも言うべき戦力であった。この勝利によって、小アジアのギリシア諸市の解放がほぼ達成された。 アケメネス朝ペルシアの最後の王ダレイオス3世が初めて出陣した来たBC333年のイッソスの戦いでも戦闘用馬車に乗っていながらダレイオス3世が突然逃げ出し、BC331年のアルベラの戦い(ガウガメラの戦い)でも決着がつかない前にまたしても逃亡、BC330年には都のペルセポリス(イランのファールス州;現在はシーラースの北の砂漠の中に遺跡として残る)は、アレクサンドロス大王によって焼き討ちされ廃墟となった。ダレイオス3世はエクバタナに逃れたが、次々と臣下が離反、最後はバクトリアのサトラップで、バクトリアの総督らに牛車に放り込まれ槍を投じられ、そのまま死ぬまで放置された。BC330年、アケメネス朝ペルシアは滅亡した。バクトリアは、BC255年頃~BC139年まで、現在のアフガニスタンの地域に入植させられたギリシア人が支配するヘレニズム諸国の一つとして存続する。 アレクサンドロス大王は過酷なゲリラ戦に苦しんだバックトリアとソグディアナを制圧した後、BC326年、インダス川を越えてパンジャブ地方に侵入したが、疲弊した兵士がそれ以上の進軍を拒んだ。大王もやむなくインダス河口付近のパタラから西進に転じる。BC323年、スサに帰還した。さらに西進し、地中海方面への遠征を考えていた。しかし、祝宴中に蚊に刺され熱病に掛かり、10日間熱にうなされ、そのまま6月17日に32歳で急逝した。その死因は諸説あるが、最近ではマラリアの中でも致死率が高い「熱帯熱マラリア」が有力とされている。ハマダラカが媒介するマラリアで、古来、旅先で命を落とす人が数多くいた。 アレクサンドロス大王は遺言を残す。「最強の者が帝国を継承せよ」。この遺言が発端となって、彼の部将達ディアドコイが覇権を争うことになる。それらの争いを、「ディアドコイ戦争」と呼ぶ。アレクサンドロス大王の築いた帝国は、アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプト のヘレニズム三王国に分裂し、一旦は安定をする。 ディアドコイの一人カサンドロス(BC358頃~BC297)は、アレクサンドロス大王死後、大王の遺児アレクサンドロス4世とその母ロクサネ(バクトリアの豪族の娘)を殺害し大王の家を断絶させ、マケドニアとギリシャの大半を領有した。 古代ギリシアの崩壊 BC338年、カイロネイアの戦いでアテネ・テーベ軍を破ったフィリッポス2世は、その年に全ギリシアのポリスに呼びかけ、コリント(コリントス)で会議を開催し、その議長としてポリス間の同盟を結成させた(コリント条約)。そのポリス間で結成させた同盟をコリント同盟と言う。コリントス同盟・ヘラス同盟・ヘレネス同盟などとも呼ばれる。マケドニアの覇権を認めないスパルタだけは、参加しなかった。 各ポリスは自由で独立した対等な権利が保障されたが、ポリス相互の抗争は一切禁止され、また政体の変更や私有財産・貸借関係の変更も禁止され、海賊行為はもとより禁止された。古代ギリシアがいかに荒んでいたかが知られる内容であった。それでもマケドニアは、実質的な軍事・外交上に齟齬が生じたため一端は退いた。 BC337年、マケドニアのフィリッポス2世はギリシア本土を征服し、スパルタ以外は支配下に入れた。ギリシアの各国のコリントス同盟も、新たな普遍的平和条約の枠組みを受け入れた。フィリッポスはこの条約により、各国代表からなる評議会を設置し、その機関を通してギリシアを統制した。 政体変革の禁止は、各都市国家の親マケドニア政権が続くことを狙い、負債の帳消しと土地の再分配の禁止は、フィリッポスに服従する上層市民の利益を擁護するものであった。つまり、加盟国の政治と社会の秩序を現状のまま固定するこの仕法は、半世紀にわたってギリシア人の都市国家が採用してきた国際関係の体系化であり、そのままギリシア支配統制の制度機構として利用した。 こうしてギリシアの軍事・外交の権限はすべてマケドニアのフィリッポス2世に握られ、事実上、前8世紀から続いたアテネ民主政の時代は終焉し、新たなヘレニズム期に移行していくこととなる。ただし、アテネなど諸ポリスは、未だ事実上独立国家として存続している。 このフィリッポスの巧みな外交戦略、練達な政治手法が、フィリッポスがBC336年に暗殺された突然の非常事態を、むしろ奇貨居くべしとし、子のアレクサンドロス3世が20歳で政権を継承することを可能にした。 翌BC335年に、有力ポリスの一つだったテーベがマケドニアからの離反をはかり、兵を挙げた。アレクサンドロスは一気にテーベを急襲して降伏させ、コリント同盟会議を開催してテーベの処遇を審議させ、徹底した破壊と領土の分配、住民を奴隷として売却することなど苛酷な決定をリードしている。 BC334年、アレクサンドロスは「コリントス同盟の全権将軍」という資格でギリシア同盟軍を動員し、東方遠征を開始した。その「ヘレニズムの大義」が、コリントス同盟の大義であるはずが、アレクサンドロスが東方遠征は、現実にはコリント同盟諸国には大きな負担がかかり不満が高まった。しばしばアケメネス朝ペルシアと結んで反アレクサンドロスの動きを策すが、その生前には決定的な離反に繋がらなかった。アレクサンドロスの東方遠征に動員されたギリシアの同盟諸国民には、根強い反マケドニア感情が渦巻き、アレクサンドロスもギリシア人部隊を信用できず、重用しなかった。 ギリシア諸国のうち唯一、マケドニアの覇権を認めなかったスパルタは、コリントス同盟にも加盟せず「光栄ある孤立」を守った。アレクサンドロスが東方遠征に出発する際にも、マケドニアはスパルタを攻撃しなかった。逆に、スパルタ王アギスがBC331年夏に反マケドニアの挙兵に踏みきった。ペルシアの支援を受ける一方でアテネにも同調を期待したようだ。兵力は歩兵2万、騎兵2千に達し、中にはイッソスの戦い(BC333年11月、アレクサンドロスの率いるマケドニアの東方遠征軍が、小アジアの東部に進み、ダレイオス3世の率いるペルシア帝国軍とイッソスで激突した)の戦場から離脱したギリシア人傭兵8千が含まれていたが、ギリシア人の傭兵はマケドニア軍から冷遇され、不満の方が強かった。当時、アケメネス朝ペルシアは、既にマケドニア軍に大敗し、ダレイオス3世は家族までも置き去りにして行方を絶っている。 イッソスの戦いは、BC333年11月に起こったアルゲアス朝マケドニア王国およびコリントス同盟の連合軍とアケメネス朝ペルシアの戦いである。この戦いはアレクサンドロス大王の東方遠征中に生じた戦いの中で2番目に大きな戦いであった。 ロドス島の出身のメムノン(BC380年~BC333年)は、ギリシア人でありながらアケメネス朝ペルシアのダレイオス3世に仕えた傭兵であった。開戦前、東方遠征を開始したアレクサンドロス3世の軍は強力だが遠征に疲れている、直接対決を避け、敵の食料補給を絶つための焦土作戦による弱体化をダレイオス3世に提案する。ペルシア側のヘレスポントス・フリュギア太守アルシテスの「我が国民の家に火を点けるなどとんでもない」、「ギリシア傭兵にとっては、戦争が長引くと報酬が多くなるからだろう」などと批判にされ、後方に配置され浮いた状態に置かれた。 前年のBC332年、マケドニアを発って東方遠征を開始したアレクサンドロスは、ダーダネルス海峡を越え小アジアに渡って、その東北部のグラニコス河の戦いで勝利した。ペルシア軍(主力はギリシア人傭兵部隊)との最初の本格的戦闘であった。『アレクサンドロス大王東征記』の著者は、アッリアノス、2世紀のローマのギリシア人の政治家、歴史家であるが、アレクサンドロス3世の東征研究の一級の史料として有名である。その著書によれば、このときアレクサンドロスは自ら長槍を取って先頭で戦い、あやうく命を落とすところであったと記されている。しかしながら、自ら馬を駆って突進し敵将ミトリダテスを投げ槍でしとめる、この時の騎乗する戦闘行動が傑出し、アレクサンドロスは味方将兵の信頼を得ると共に敵に対しては計り知れない恐怖心を与えることになった。メムノン麾下のギリシア人傭兵軍も敗走させ、イオニア地方から小アジア内部に侵入し、アナトリアの西部サルデス(サルディス)で勝利し、フリュギア地方(古代アナトリア中西部の地域名・王国名でもあった)の中心都市ゴルディオン(アナトリアを縦貫する主要道に沿う)に達した。遠征の当初の目的であった小アジアのギリシア諸市の解放は、ほぼ達成された。ギリシア軍は多大な戦利品を得た。 敗報を聞いたダレイオス3世は、「メムノンの言う通りにしていれば…」と後悔した。その後のメムノンは、小アジアでの劣勢を挽回するために軍勢の再編成に奔走しペルシア軍を立て直して、アレクサンドロス3世も迂闊に手は出せない状況を一時的に作り上げた。さらにギリシアへの反攻作戦すら計画したが、間もなくメムノンは病死した。 サルデスは、BC7世紀~6世紀のオリエント4国分立時代のリディア王国の首都であった。BC612年にアッシリア帝国が滅亡してオリエント世界が新バビロニア王国(メソポタミア地方のカルデア王国)、メディア王国(イラン高原)、エジプト末期王朝(第26王朝など)と、このリディア王国(小アジア)の四王国に分立した。サルデスは、アナトリアの最も西部のエーゲ海に面した地域、エフェリスなどのイオニア系植民都市を征服し、エーゲ海の都市と同盟を結び、その交易により巨富を築いた。BC6世紀中頃のクロイソス王(在位BC560~BC546)のころ全盛期となり、巨大なアルテミス神殿を建造した。しかし、東方のカッパドキアの領有を巡ってアケメネス朝ペルシアのキュロス2世と対立し、ギリシア中部のポーキス地方にあった都市国家の聖域デルフォイのアポロン神託にしたがって開戦したが、プテリア(ハットゥシャシュのあった地より黒海に近い地)の戦いで敗走,BC 546年頃キュロスに捕えられ,首都のサルデスも滅ぼされた。 イッソスは現在のトルコとシリアとの国境に近い平野、BC333年10月、アレクサンドロス自身が先陣を切って、ペルシア軍中央のダレイオス王に向かってと突進した。激戦の最中、またもやダレイオスは恐怖に駆られて戦場から逃走した。ペルシア人は自らの王が逃亡し、この戦いに負けたと知り、持ち場を離れて逃亡し始めた。マケドニアの騎兵は逃亡中のペルシア軍を追撃し、ばらばらに逃げ惑うペルシア軍を夜になるまで掃討し続けた。多くの古代の戦いと同様に、この戦いの後も、ギリシア人の追撃によるペルシアの虐殺が行われた。 オリエントとは西南アジアからエジプトに至る一帯の総称である。アレキサンダ-大王のペルシャ・エジプト・インドへ遠征結果、西方のギリシア文化と東方のオリエント文化双方が融合し、ヘレニズム文化が生まれた。文化の中心はギリシアから東方に移り、エジプトのアレキサンドリア、シリアのアンチオキア、小アジアのペルガモンなどが中心となった。インドのヘレニズム文化としてのガンダ-ラ美術は中国から朝鮮を経て日本に渡り、飛鳥文化を生んだ。 アレクサンドロスがギリシア防衛のために残しておいた代理統治者アンティパトロスは歩兵1万2千、騎兵1500にすぎず不利であったが、海上ではマケドニア海軍が帰順したフェニキアとキプロスの艦隊を加えて圧倒的に優勢だった。最大の焦点はアテネが反乱に参加するかどうかであったが、アテネはついにアギスの誘いに乗らなかった。コリントス同盟から離脱することは避けた。孤立したアギスの反乱は、BC330年、アンティパトロスによって鎮圧された。同BC330年、マケドニア・ギリシア連合軍4万がペロポネソス半島中部のメガロポリスでスパルタ軍と対決、スパルタ側の5,300が戦死、アギス自身も最期を遂げて反乱は終息した。 アレクサンドロスは古代フェニキアの都市マラトスに留まり直接指揮せず、海軍を派遣し、戦費を送っただけであったが反乱が鎮圧されたことで東方遠征を継続した。この反乱はアレクサンドロスのギリシア人に対する不信感を強めた。その後しばらくはギリシアでの反マケドニアの動きはなかった。 イッソス会戦後、古代フェニキア都市マラトスからーフラテス川中流域にも足を伸ばし、アレクサンドロスの渡河点に近いと思われるアサド湖付近を実地検分した。 アレクサンドロスがペルシア帝国を滅亡させた後も帰還することなく、「アジアの王」として君臨し、自ら神格化を進めると、コリントス同盟を通じてのギリシア支配は次第に空洞化が進んだ。征服地には各地に植民市アレクサンドリアを建設し、ギリシア人を入植させた。遠征後半はペルシア人など現地勢力との融合を図り、これらは東西融合政策と呼ばれるが、その実態はギリシア人の不満分子を離間させることにあった。 BC338年のマケドニアのギリシア支配から、アレクサンドロス大王の帝国が成立するBC323年、アレクサンドロス大王が急死すると、いわゆるディアドコイ(後継者たち)間の争いが始まり、複雑な混乱がほぼ終息すると、プトレマイオス朝エジプト・セレウコス朝シリア・アンティゴノス朝マケドニアの三国が建国される。この三国はいずれもギリシア人の統治者が治める国家なので、ヘレニズム三国という。アンティゴノス朝マケドニアでは、ギリシア的な統治が行われていたが、その一方では、東方のプトレマイオス朝エジプトとセレウコス朝シリアでは、いずれも専制的な統治が行われ、伝統的な神権政治と融合していった。 この三国のもとで、ギリシア文明とオリエント文明が融合して、いわゆるヘレニズム文化が形成されていく。アレクサンドロスが死んだことにより、ギリシアの反マケドニアの動きが強まったがディアドコイ戦争が展開される中、BC301年にコリント同盟は解消された。ギリシア本土のポリス経営と経済・軍事は衰えたが、アテネやスパルタは自治が許され、特にアテネは学問の中心としての活動は続いていた。しかし、次第に地中海世界の経済や文化の中心は、プトレマイオス朝の首都アレクサンドリアに移っていった。 なお、このヘレニズム時代と並行した時期に、西地中海地域にローマとカルタゴが台頭し、前3世紀のポエニ戦争で勝ったローマが、次いで前2~1世紀に次々とヘレニズム諸国を征服して、地中海世界を統一し、BC1世紀の末にローマ帝国を建設することとなる。 ポリビオスPolybius(BC203頃からBC120頃)は、ヘレニズム末期、ギリシアのペロポネソス半島の北部沿岸にあるアカイアに生まれた。当時のギリシアは北方のアンティゴノス朝マケドニア(BC306年~ BC168年)に対して、アテネ・コリントスやロードスなどのポリスや、ペロポネソス半島北部のアカイアAchaia地方のメガロポリスなどの12の弱小諸都市が結成したアカイア同盟などが連合して対立、抗争していた。 した。

第三マケドニア戦争では、ローマ軍がマケドニアを攻撃して戦争が勃発した。BC168年、ギリシアの北東部の海岸にあたる、マケドニア南部ピエリア地方の都市ピドナPydna(ピュドナ)の戦いでマケドニアに大勝した。ローマの将軍アエミリウス・パウルスは、マケドニア王ペルセウスの軍を追い詰め決定的に壊滅させマケドニア王国を滅亡させた。マケドニアは、ギリシア南部・トラキア・小アジアなどを失い、残りの領土は4つの共和国に分けられた後、ローマの属州とされた。ローマは「マケドニア支配からのギリシアの開放」を宣言し、ギリシア諸都市の自由独立を保障して、占領せずに撤退した。 ローマは莫大な戦利品を獲得したため、ローマ市民は以後、直接税を免除されることとなる。戦後の東地中海におけるローマの影響力は高まり、やがてはこの全域がローマ領となる。 なおこの間、BC202年のザマの戦いに敗れたハンニバルがカルタゴを離れ、セレウコス朝シリアに亡命し、ローマとの戦争を働きかけた。セレウコス朝のアンティオコス3世はその企てにのり、勢力を西方に拡大しようとした。それに対してBC192年、ローマはカトーCato(カルタゴ滅亡を主張したローマ共和政末期の政治家、軍人。大カトーと呼ばれ、曾孫の小カトーは、共和派としてカエサルに徹底して反対し殺された)が海軍を率いて遠征、セレウコス海軍を破り、またハンニバルの率いた海軍もロードス海軍に敗れた。 その後もハンニバルの抵抗は続いたが、ローマはBC188年にアパメアの和約でセレウコス朝と講和し、莫大な賠償金を課した。しかしこのときも征服地を領土化することなく、全軍を引き上げた。BC183年、ついにハンニバルは自殺し、その抵抗は終わった。 マケドニア戦争はBC167年のマケドニアの滅亡で終わったが、ギリシア本土にはなおも都市国家が存続し、アカイア同盟は維持されていた。アカイア同盟はマケドニア戦争ではローマを支援したが、都市の内部では富裕市民はローマとの同盟を望んだのに対して、下層市民の中に反ローマ感情が強まっていた。中継貿易で栄え、反ローマの中心となったコリントはBC146年にローマとの開戦に踏み切ったが大敗した。ローマはコリントを徹底的に破壊、マケドニアとギリシアを合わせて属州とした。この年、西地中海ではポエニ戦争が最終段階を迎え、カルタゴも破壊され、ローマの西地中海支配は完了した。 (ポエニ戦争は、BC264年のローマ軍によるシチリア島上陸から、BC146年のカルタゴ滅亡まで3度にわたり繰り広げられきた、共和政ローマとカルタゴとの間で西地中海の覇権を巡って争われた一連の戦争である。ポエニとは、ラテン語でフェニキア人を指す。カルタゴはフェニキア系国家であった。 豊かな穀倉地帯のシチリア島は西半分がカルタゴ領で、東半分がギリシア人勢力のシラクサが抑えていたが、北東にあるメッシーナはシラクサより離反したカンパニア人の傭兵部隊マメルティニが占領していた。シラクサの僭主ヒエロン2世は、マメルティニに対して攻撃を開始した。マメルティニはローマとカルタゴの両方に助けを求めたが、このことがポエニ戦争の直接の原因となった。翌BC263年にシラクサはローマと講和して同盟を結んだ。ローマはシチリア島の西部を中心として支配下に収め、BC227年にはローマは総督を置いて統治し、ローマの最初の属州とした。シチリア東部はシラクサの統治が認められていた。) マケドニア戦争の勝利とその後のギリシア諸都市の征服によって、ローマは巨額の賠償金や多数の奴隷だけでなく、ギリシアを属州として支配し、税を徴収することになった。 ローマが地中海全域を支配して「我らが海」とするのは、オクタウィアヌスのローマ海軍と、アントニウスとプトレマイオス朝エジプトのクレオパトラの連合軍が、ギリシア西北の地中海上でのアクティウム(アクティウムはギリシア本土の西岸、アンブラキコス湾の入口)の海戦でプトレマイオス朝エジプトを破るBC31年のことである。 ローマはアカイア同盟に対しては反ローマ派の主要人物を人質とすることを要求、ポリビオスもその中に含まれていた。ローマに抑留されたポリビオスは、軟禁生活中にヘロドトスの『歴史』、トゥキディデスの『戦史』などの歴史書を研究していた。偶然に執政官スキピオの知遇を得、そのギリシア語の教師となった。 ローマの将軍スキピオは、第2回ポエニ戦争でカルタゴ軍のハンニバルを破り、大スキピオと言われた。ローマはマケドニア戦争と並行して、親カルタゴ勢力を各個撃破した。このため、ハンニバルのカルタゴ軍はイ タリア半島で孤立する。ハンニバル軍は次第に補給に苦しみ、掠奪を重ねながら、なおも14年にわたり、イタリア半島を転戦したがローマを直接攻撃する戦力はなくなっていた。 将軍大スキピオは、イタリア半島でのカルタゴ軍との決戦を避け、その本拠を直接攻撃する。ローマ軍が北アフリカに上陸したため、ハンニバルは急きょ本国からの帰還要請を受け、カルタゴに戻った。BC202年、両軍はカルタゴの郊外で衝突(ザマの戦い)した。スキピオの巧みな戦術や、カルタゴ軍の内紛などからローマ軍の勝利となった。 カルタゴ軍の敗因は、その陸軍は市民兵ではなく傭兵を中心としていたことや、海軍は市民が参加したが、第1回ポエニ戦争で制海権を失ったことなどが大きな敗因となった。 その子が第3回ポエニ戦争でカルタゴを滅ぼし小スキピオと呼ばれた。将軍小スキピオ率いるローマ軍は、カルタゴを徹底して破壊、属州アフリカとして支配した。 小スキピオは、アエミリウス・パウルスの子で、大スキピオ (スキピオ・アフリカヌス ) の子のスキピオの養子となり、元老院で重視されていた名門貴族の一員になった。優れた軍人で、高潔で教養があり、ギリシア文化にも造詣深く、ギリシア文化人を招いてサークルを作り、歴史家ポリュビオスがその一人であった。 スキピオの知遇が切っ掛けになり、ギリシア人のポリビオスがローマで活躍することになる。その後彼はスキピオに従ってポエニ戦争に従軍した。小スキピオの厚遇もあって、それらの体験を通して、ローマの強大化した経緯を研究し、ヘロドトスの『歴史』やトゥキディデスの『戦史』などの歴史書を読みふけり、ギリシア語で書いた政体循環史観による大著「歴史」40巻を著して歴史家として名を遺すこととなった。 共和政ローマ時代、BC2世紀の歴史家ポリビオスがその著『歴史』のなかで展開した、一種の歴史理論によれば、ギリシア・ローマの歴史には、その政治形態において、君主政→暴君政→貴族政→寡頭政→民主政→衆愚政→君主政、という循環がみられるという。ポリビオスは歴史の中に一定の法則性を見い出し、それを政体循環史観と呼んだ。 ポリビオスの『歴史』は、ヘロドトスの『歴史』、トゥキディデスの『戦史』とともにギリシア語で書かれた歴史書の最も重要な著作であるが、失われてしまった部分が多く、全40巻中、完全な形で現存するのは第1巻から第5巻までに過ぎない。その執筆には歴史家の通念として貫かれる事実を正確に探求する歴史に対する姿勢である。 ポリビオスは政治秩序の本性が政体の循環であるとして「それによってさまざまの政体は変化し移行しまた出発点に戻る」と論じた。例えば寡頭制による専断や愚昧さを経験する人々がいる間は、平等主義や言論の自由を重要視する人々が民主制を支持するが、孫の世代になると自由と平等に「はきちがえ」が生じ衆愚を呼ぶ、やがて自由や平等の価値を大事にせず、暴力的な政体へと回帰すると言う。ポリビオスはこの観点からローマの繁栄もいずれは衰退に向かうと指摘し、時代が下るにつれ成長し栄え、やがて自然に下降していくことを見通しながら、歴史の叙述によってそれを明らかにしようと試みている。 目次へ |

||||||||||||||||||||||||||||||

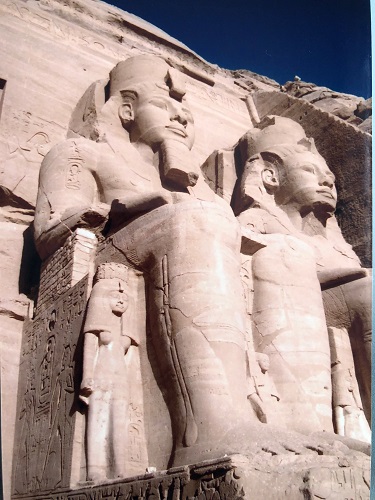

4)古代エジプト ミレトスは、クレタからアナトリアへ移住した人々を中心に、先住のカリアの人々も加わり、BC11世紀に創建された都市で、BC7世紀後半からBC6世紀にかけて、その最盛期を迎えた。カリア語Carian

languageは、鉄器時代のアナトリア半島南西部のカリアで使われていた古代語で、リュキア語と同様にインド・ヨーロッパ語族アナトリア語派に属する。カリアはリュキアの北西に位置し、ギリシア人の植民地であるイオニアと隣りあっていた。 ミレトスは、クレタからアナトリアへ移住した人々を中心に、先住のカリアの人々も加わり、BC11世紀に創建された都市で、BC7世紀後半からBC6世紀にかけて、その最盛期を迎えた。カリア語Carian

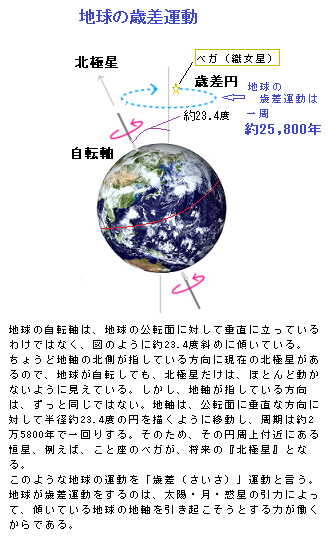

languageは、鉄器時代のアナトリア半島南西部のカリアで使われていた古代語で、リュキア語と同様にインド・ヨーロッパ語族アナトリア語派に属する。カリアはリュキアの北西に位置し、ギリシア人の植民地であるイオニアと隣りあっていた。リュキアはアナトリア南西部の地中海に面した一地方の古名、山が多く、南西の国境地帯は深い森林に覆われている。その西から北西にかけてカリア地方に接している。紀元前7世紀から紀元前3世紀にわたるカリアの碑文が残っている。 カリア本土のほかにギリシアにも碑文が残るが、エジプトのサイスからブヘン(現在はナセル湖の下に水没)にいたるナイル川沿いに170ほどの碑文が残る。その大半は短文の墓碑銘か奉納文である。ヘロドトスは、エジプト第26王朝の初代ファラオのプサメティコス1世(在位: BC663年~610年)は、イオニアとカリアの傭兵による軍事力を背景としていた、と記す。それを裏付けるように、エジプトの豊かなナイルの土壌と穀物豊饒の女神イシス像の土台には、カリア語で記したプサメティコス1世時代の碑文が残る。 エジプト第26王朝のファラオ、プサメティコス1世が在位する前の古代エジプト、 BC7世紀前半、既にオリエント世界最大の勢力となっていたアッシリアが、BC671年にエサルハドン王の下でエジプトに侵入した。第25王朝のヌビア人の王タハルカは戦いに敗れ根拠地であるヌビアへと追われアッシリアのエジプト支配が始まった。 エジプト 古代王国 サハラ砂漠は、南極を例外とすれば世界最大の砂漠、それが、9000年前から6000年前の「アフリカ湿潤期」には、なだらかな草原が広がり、アカシアの木など森林もまばらにあり、緑の大地が広がっていた。サハラ一帯には、多くの湖や川が散在し、多くの動物たち集まり、泳いでいる人々も居た。それを岩に描いた絵画が発見されている。 およそ25,800年周期で発生する地球の歳差運動によって地球の自転軸が回転して、5000年ほど前に降雨地域がサハラより南に移動したため、サハラが乾燥し始めた。そのサハラが砂漠化するのに僅か数百年程度しかかからなかった。 サハラに住んでいた人々は、砂漠化から生業を奪われ、海岸部や南へと移動して新たな定住社会を模索した。 リビアや地中海沿岸の各地から、またアフリカ内部からも、生活に必要な水を求めて、特に大三角州地帯などナイル河流域に人が集中しはじめるようになる。 エジプト 初期王朝時代 (第1~2王朝)(BC3000~2650頃) 上エジプトの農耕牧畜文化の発展の過程で、集落の膨張による階層化が進み、支配構造が分化していった。この流れが加速すると、集落間の競合による大集落の中小集落に対しての併合や収奪が激化した。やがて、大集落の都市化とそれを中核にする広域的な地域統合が始まり、王が誕生する。上エジプトでは、ヒエラコンポリスと、その北の勢力の中心がアビュドス(アビドス)、この2大都市に統合されていた。 この時代から上級支配者層の権力が強大になり、支配層は中小集落や従属者に対する威信財として舶来品やその模倣品を使った。エジプト国内には、金・銅・ざくろ石・水晶・アラバスターなど鉱物資源が豊富で、西アジアへの交易拠点となる港湾設備を、地中海により近い下エジプトに作った。この時期に下エジプトにも、独立した政治勢力があったようだが、ただ上エジプトからの植民地も置かれてあったので劣勢のようだ。 最終的に、ヒエラコンポリスとアビュドスの2大都市が地域統合を行い、アビュドスの王ナルメルが、初めてのエジプト統一王朝の初代の王になる。 ナルメル王のパレット(陶片)の裏面の中段には、上エジプトを象徴する白い冠(ヘジェト)を被っている王が武威を振るう姿を捉えている。棍棒を振り上げるナルメルに、膝を折り髪を鷲掴みにされている人物は下エジプトの人物のようだ。その右にあるヒエログリフは、「銛」と「オアシス」を表す。カイロから南西に130km離れたファイユーム・オアシスの支配者ではないか。ナイル川の支流が流れ込むエジプト最大の塩湖・カルーン湖の近くで、現在でも肥沃な農地と豊富な水に恵まれ、綿花や小麦などの集散地となっている。古王国時代から、既に半農半牧ないし半漁で定住が可能であったと考えられる。 この棍棒を手にして敵を打ち据える王の姿は、その後3000年にわたって繰り返し神殿などで描写される王のモチーフとなっている。ナルメル王の 目の前のヒエログリフ(聖刻文字)には、上エジプトの王ナルメルの化身ハヤブサ(ホルス神)が、下エジプトを象徴するパピルス(カミガヤツリ)の生えた人物を鼻フックすることによって、上エジプトの王が下エジプトを征服したことを表す。その背に生えるパピルスの花は、1000という数を表す。それが6本生えているので、6000人を捕虜にしたことを示す。 パピルスはエチオピアの河川流域が原産で、川や沼の縁の湿地に生える、高さが2~3mの背の高い水草。BC3000年頃、ナイル川デルタ地帯の浅瀬湿地帯で刈り取り、その繊維を紙の原料とした。古代エジプト文明で生まれたヒエログリフは、その紙に書き記された。メソポタミア文明での楔形文字は粘土版に彫るのでパピルスは用いなかった。paper の語源となった。 その下段には逃げ惑う二人の人物が描かれている。髪型から土着の民のようだ。それぞれの顔の左側に異なる絵文字が書かれている。左は「都市の周壁」、右はナイル川の西側に居たベルベル人の素朴な神殿と考えられる。ベルベル人は何千年も前からナイル川左岸で半農半牧や遊牧専従を生業としていた。モロッコのおよそ半数がベルベル人で、アルジェリア・チュニジア・リビア・エジプトにかけて広く分布するコーカソイド系住民である。元々、ネグロイド系との混血を重ねている。  BC3000頃、上エジプト出身のナルメル (メネス)が上下エジプトを統一し、初期王朝時代(BC3000~BC2686頃;第1~2王朝) の第1王朝を創始しファラオとなった。都を上下エジプトの境界に近いメンフィス(現在のミート・ラヒーナ村付近にあった)を国都として建設した。 2012年に、先王朝時代の王イリ・ホルがメンフィスを訪問していることを描写した碑文がシナイで発見された。イリ・ホルはナルメルよりも2代前の王である。ナルメルはこの都市の創設者ではなく、国都として再開発した初代の王である。 メンフィスは、古代の地中海の歴史を通じて重要な都市であり続けた。メンフィスはナイル川河口付近のデルタ地帯という戦略的要衝に形成された都市であり、各種の社会生活の拠点として栄えていた。メンフィスの主たる港であるペル・ネフェル(Peru-nefer)には数多くの工房・工場・倉庫が並び、王国全体に食料・商品、嗜好品を流通させていた。その黄金時代の間、メンフィスは市場・貿易・宗教の地域的中心地として繁栄した。 カイロの南にある現代の居住地であるミート・ラヒーナ、ダハシュール、アブシール、アブ・ゴラブ、そしてザウィト・エル・アリヤーンなど市街地全てが、メンフィスの行政区分の内部にあった。 マネトによって記録された伝説では、最初に上下エジプトを統一したファラオであるメネスがナイル川を堤防で迂回させ、ナイル川沿いの地にメンフィスを建設した。ギリシア人の歴史家ヘロドトスも同様の内容を残している。彼自身が残した記録によればヘロドトスはペルシア人の支配下にあったメンフィスに滞在しており、ペルシア人はナイル川の堤防に特に注意を払っているので、この都市は毎年のナイル川の洪水から守られているのだと記している。 メンフィスが統一エジプトの最初の首都であることは疑いないが、エジプトは恐らく互いに必要性に駆られて統一され、文化的な繋がりや貿易関係が強化されたのだとされている。王国統一以降も、下エジプトの文化は殆ど無傷のまま生き残り、歴史時代のエジプト文化に貢献している。ナルメルによる政治的支配は、下エジプトの文化の抹殺にまで及ばなかった。その背景には下エジプトの文化は、上エジプトより優れ、社会構造も進んでいたという。ナルメルのエジプト王国の統一は、単なる征服ではなかった。国都を下エジプトの境界に近いメンフィスに移し、下エジプトの経済的な優位性をナイル川に堤防を築きより発展させた。多くのエジプト学者達は、メネス王を歴史上実在が確認されているナルメルと同一人物であると考えている。 メンフィスは古王国時代を通じて首都であった。この都市は第6王朝の下で、創造と芸術の神プタハの信仰の中心として、都市の威信においても頂点に達していた。プタハ神殿を守るアラバスター(大理石に似て古代の方解石のものは硬度は3で硬い、白い半透明で縞目がある石)製のスフィンクスはこの都市のかつての権力と威信の記念碑となっている。 メンフィスはエジプト統一の第1王朝当時は、イネブ・ヘジュ(Aneb-Hetch、Ineb-Hedj)と呼ばれていた。「白い壁」という意味である。王宮が石灰岩の壁で囲まれていたからだと言う。現在のミート・ラヒーナにあるメンフィスの遺跡は新王国時代のもので、初期王朝時代の王都はその西にあるメンフィスのネクロポリスであったサッカラ北部にあった可能性が高い。このかつての首都の遺跡は、ギーザのピラミッド群と共に世界遺産として1979年から保存されている。 メンフィスは、最終的にナイル川のデルタ地帯で、地中海沿岸に形成された都市であるアレクサンドリアの発展によって、古代末期にその経済的重要性を喪失したために消滅したと考えられている。 ヒエラコンポリスのホルス神殿で発見されたナルメル王のパレットは「エジプト文明の始まり」を語る時には欠かせない特別有用な遺物の一つ、ヒエログリフhieroglyphsで描かれている。聖刻文字ともいう。ギリシア語の「聖なる」 hirosと「彫る」 glūphoがこの名称の由来である。絵文字の原形をほぼ完全にとどめる象形文字で、主に碑銘に用いられている。極めて具象的で、1字1字の構成は古代エジプトの伝統画法と完全に一致し、木面や石面に入念に浮彫りするため、壁画として併用された場合、その記録性とともに美的・装飾的効果に優れ、エジプトの遺跡では多く採用されている。石製・陶製・金属製などに彫られた生命・安定などを意味する文字は、護符にもなった。古代エジプト文字の一つヒエログリフは、その起源はBC3100年頃に遡り、AD4世紀末まで使用されていた。 19世紀のフランスの古代エジプト学教授ジャン=フランソワ・シャンポリオン(「古代エジプト学の父」)が、初めて解読に成功したヒエログリフは、象形文字と呼ばれるように絵が彫られるが、実際は、表意文字よりも表音文字の方が多い。表意文字の音を借りることもある。漢字で言う仮借の場合、表音文字では通常母音は無視され、子音だけが利用される。 『仮借』とは、ヒエログリフと同様、象形文字を起源とする漢字では、同音の漢字を借りて当て字とし、アジアを「亜細亜」と「音」で表記する。漢字の場合、むしろ象形が仮借され、元の本義に加えて偏などの部首がつけられ、形声文字になる方が多くなる。「羊」が「洋」に、「然」が「燃」に、「者」が「煮」になるなど様々で、日本の漢字の85%近くが形声文字である。より表現力が豊かになる。 材質はシルト岩、神殿への奉納用化粧板のため、63cm×42cmと大きく作られている。上下エジプトのシンボルを示すナルメルの姿が浮彫線刻されており、これによって、ナルメルが上下エジプトの統一者であることが知られる。 パレットの最上段の、裏表両面の絵は同一である。上に出張っている左右の図像、角が生えた人面はバト神とハトホル神の2神のようだ。両者とも先史時代から崇められていた雌牛の神である。その2つ彫刻は明らかに表現が異なり、左端の牛神は右端の牛神より小さい。パレット画は上位の者を、より大きく浮彫する。 多神教であった古代エジプトでは神の相互間で、神格に差がある。その神の間に四角い囲いはセレクと呼ばれ王宮を表している。この中のある図像が王名を表す。ヒエログリフ(聖刻文字)で王名が浮彫されている。 バト女神は、後にハトホル女神に吸収され、その一部となった。ハトホル女神は多数の「母なる女神」の集合体であり、もともとは一般名称だったとも考えられている。 ホルスHorusは、古代エジプトの天空神、王権の守護神であり、ハヤブサまたはハヤブサの頭をした人物として表現される。滑空するハヤブサの背景の天空、日月はその両眼とされ王を見守った。王国を統一する上エジプト王と結びつき、王はホルスの化身とされ、神王理念が形成された。パレット内の四角い囲いはセレクと呼ばれ王宮を表している。その中央に浮彫される、王名の先頭に必ず『ホルス』のヒエログリフ、その頭上にはハヤブサを頂く。王権の守護神で、自身もホルスの化身と考えたファラオは皆「生けるホルス」の称号を持つ。 古代エジプトには地方ごとに様々な神が存在し、力の強い地域の神が神話的権力を持つことがよくある。歴代のファラオの多くは、このホルスに憧れを抱いていた。死後は我こそがホルスになる存在だということを信じていた。 太陽神ラーの顔はハヤブサ、ハヤブサの頭を持った鳥頭人身の姿で描かれる。頭上には太陽を象徴した円盤を乗せている。これが神々の頂点に立つ。ここのハヤブサの頭をもつラー(ラーアトゥム)の子『ホルス』は、天空と太陽の神である。そのホルスの目が上部に描かれている。『左目は月の象徴』、右目は『ラーの目・太陽の象徴』とされている。 壁画に描かれたホルス=ファラオには、ハヤブサの上にラーの目が描かれた壁画となる。古代エジプトのファラオの多くは、我こそがホルスの化身、政治を司る神、死後は我こそがホルスとなると神権思想に立っていた。 古代エジプトの初期では、イシスではなくハトホル女神がホルス神の母親とされている。つまり「母性」こそがこの女神の最初の本質であった。やがて天神ヌトと地の神ゲブの娘イシスが、古代エジプト宗教の最高の女神となり、兄オシリスの妻となってホルスを生む。 有名なエジプト初期の王、ナルメル王のパレットには、ハヤブサ(ナルメル)の姿と、それを見守るように上部に描かれた牛(ハトホル女神)の顔が刻まれている。 2つの雌牛の神の間の図像は、典型的なヒエログリフ(聖刻文字)で、上がナマズ、下が大工道具のノミを表している。これらはそれぞれ「ナル」「メル」と読めるため、この王はナルメルと呼ばれる。 また、パレットとは化粧用のパレットで、縄に括られた二匹の豹の長い首が円を描いて交差する中央の窪みが化粧用の顔料を磨りつぶす所で、こちらがオモテ面ということになっている。上下エジプトの統一をモチーフにするよだが、対峙する豹の面構えは険悪だ。 その上の表面の2段目は、侵略するナルメル王の本営を浮彫している。一番大きく描かれているのがナルメルの額の前にナルメルのヒエログリフがある。裏面と同様の儀礼用の装いで、例の棍棒も左手に握っている。ただ冠が違い、下エジプトの王の象徴である赤冠被っている。赤い王冠が下エジプト、白い王冠が上エジプトの王冠であり、合わせた上下エジプト王冠が上下エジプト両国の王冠を示す。つまり、下エジプトの王として描かれている。その前方の右端には、2列に横たわる10体は、ナルメル軍が倒した下エジプトの首のない死体である。それぞれの股の間に斬られた首が置かれている。ナルメルの名は、ナマズ(ナル)と鑿(メル)の象形文字によって表される。慣習的にも「ナルメル」と呼ばれる。ナルメルは「荒れ狂うナマズ」という意味である。その本領が発揮された。決して平和裏に平定が行われたのではない ナルメルの前の豹柄の服を着た人物が、首からぶら下げているものは筆記用具だと言う。頭上のヒエログリフは、チェトあるいはチャティと読む。宰相を表す。その宰相の横で、4人が高々と掲げる旗竿は、右の2本は、ハヤブサがてっぺんに止まっているので王家のもので、左の2本は王に服属する上エジプトの大集落や部族の旗で、下エジプトへの侵掠を物語る。 この浮彫が古代エジプトの基本的な美術様式となる。二次元表現で首から頭部にかけては側面図にし、人体を正面図にする組み合わせで描く。また実際の身体上の大きさに関係なく「地位の高低」が人物の大きさで表現される。また場面ごとに段を区切り、人物像は地面を現す線の上に描かれるなど、その表現方法が既に初期王朝時代に確立した。 さらに表面の4段目では、王の化身である雄牛が、その角で町の周壁を壊し逃げ惑う人を踏みつけている。下エジプトの都市国家を、ナルメルが蹂躙する象徴的な構図である。古王国時代のエジプトの総人口は、約120万人、農村人口は114万人程度、平均的な集落の人口は450人くらいであったという。つまり都市部の人口は全体で6万人程度、都市の数と都市ごとの人口は少なかった。その少数の都市こそが文明の牽引役になっていた。 先王朝時代末に王を戴く都市、アビュドスやヒエラコンポリスなどが出現したが、古代エジプト研究者はこれらを「都市国家」と呼ばない。その未発達ままエジプトの領域国家が形成されたからである。 当時のエジプトの都市の人口も、同時代のメソポタミアなどの他地域や、その後のエジプトの他時代と比べてもかなり少なかった。先王朝時代黎明期のエジプトはいまだ人口が比較的少なくて、各地の都市が未発達のままであったため、貧弱な武器と装備と兵力で「領域国家」の形成が実現できた。これが、広いナイル河流域を支配する「領域国家」が早期に出現した要因であるという。 先王朝時代では、外敵を防ぐ周壁に頼る集落は今のところ発掘されず、初期王朝に入ってから初めて作られたエレファンティネが初見となる。メソポタミアの初期王朝時代では、複数の都市国家がそれぞれの民族意識を共有することで形成された。エジプトでは、初期王朝時代によって領域国家の建設で達成された。 パレスチナ(地中海東岸、東はヨルダンに接する「ヨルダン川西岸地区」と、西を地中海、南をエジプトに接する「ガザ地区」に分かれている)では、BC3500年頃から初期青銅器時代の文化が普及し、レヴァントで既に都市化が進行していた。意外にも、この地の初期青銅器時代から、南パレスチナにエジプト人が住み始めていた。エジプト製土器とパレスチナ製のエジプト様式の土器が共伴して出土している。それ以外にエジプトの王名が記された土器、エジプト様式の印章および印影を持つ粘土封、エジプト風の日乾レンガ建造物が発掘されている。南パレスチナの遺跡やシナイ半島の遺跡から、エジプトの王名を刻んだ土器やエジプト様式の円筒印章と印影をもつ封泥が出土するため、遅くとも第1王朝開闢頃にはエジプトの王たちの管轄下で、交易が組織的に行われていたという見解が優勢である。 ナルメル王治世の頃をピークとして、第1王朝前半ジェル王治世の頃にパレスチナにおけるエジプトの影響は急速に低下し、ほぼ同時にパレスチナの人口の一部が遊動化して、社会構造に大きな変化期が訪れた。その理由はわかっていない。一方、下ヌビアでエジプトと緊密な関係を保ちながら生活していたヌビアAグループ文化の人々は、ほぼ同じ頃にナイル河流域からほとんど姿を消した。 ナカダ文化は先王朝時代の中核となる文化であった。上エジプトでナカダ文化が現れたときは、まだ農耕牧畜文化の中で比較的平等に生活が営まれていた。古代エジプト史では、先王朝時代の後に初期王朝時代が来る。ナカダ文化は約千年続くが、定住がほとんど見られない状態から統一王国になるまでの時代区分でもある。やがて支配層の階層化が進んで、重層的に分化していった。 この流れが加速するその一方で、今度は集落間でも階層化が始まった。つまり大集落が中小集落を支配するようになった。大集落の都市化と地域統合が始まり、王が誕生した。やがて上エジプトでは、ヒエラコンポリスとアビュドス(アビドス)の2大都市に統合される。一方、下エジプトにはマアディ・ブト文化という、ナカダ文化と時期的に並行した文化が存在していたが、ナカダ文化と比べると階層化が進まず平等社会のままだった。 先王朝時代のナカダ文化期頃に、マアディ・ブト文化の生産性が高まる。土器や石器に次いで豊富に出土する、当該期 の石製容器には、ナイル川下流域および東部・西部砂漠から産出する多様な石材が用いられた。最も入念に石製容器が作られたのは王朝時代直前で、轆轤も回転砥石も使わず、薄く正確に成形し、ざくろ石を粉末にした金剛砂で磨き生地の美しさを出している。特にメソポタミアやエジプトには、専業の石細工師が製作していた。それ以前に、北メソポタミアでは大理石・方解石などの白色系の軟らかい石を加工して容器をつくる風習は新石器時代からあった。シュメール文明が形成されるころには、石製容器の製作を専業とする工人が都市のなかに現れる。シュメール人の都市国家は、BC3800年頃に突如としてこの地に現れ、そのメソポタミアでは、既に、BC3500年頃に轆轤が開発されていた。 南米も文化が芽生えてからでも数千年の歴史があるのに、インカ時代に入っても『轆轤』は発明されなかった。軸対称の陶器を粘土で成形するのに、轆轤は如何にも有効である。ガラスもまた発明されなかった。インカの末裔はガラスの鏡に驚き、その低コストを見抜けず、物々交換で大量の金を失った。 エジプトの石製容器は、BC3 千年紀初頭から、主として副葬用に製作され奢侈品あるいは 威信財が多かった。初期王朝時代という 統一国家が形成された時期と同じくして、石製容器の急増が、王墓および高官墓への副葬品と重なる。この文化はやがて、ナカダ文化に呑み込まれた。 上エジプトの南端はアスワンハイダムで有名なアスワン(シエネ)で、ここが第1急湍(きゅうたん;急流部)になっていて、その南はヌビアと呼ばれる。ナカダ文化と対応するこの地の文化が「ヌビアAグループ文化」と呼ばれている。Aグループ文化の生業は、農耕・牧畜・狩猟・採集・漁労を組み合わせたもので、おそらくエジプトと同じようなナイル河の沖積低地と増水を利用した穀物栽培が行われていたと推測される。栽培種と思われるエンマー小麦(小麦の中で最も古い品種、高栄養価)と大麦、豆類が出土している。ヌビアの沖積低地の幅が狭いため、エジプトほど規模の大きな沖積地農耕は行われていなかったようで、集落の規模も小さかった。 ヌビアは、エジプト南部からスーダン北部にかけてのナイル川流域、一般的にアスワンの第1急湍から南の第4急湍付近までを指す。金や木材の産地として、アフリカ奥地からの貢納品の中継地として、また多くの傭兵を供給地として、古代からエジプトにとって経済的にも軍事的にも重要な地域であった。下流のエジプト領の下ヌビア(古代名ワワト)と上流のスーダン領の上ヌビア(古代名クシュ。スーダン北部からエジプト南部にまたがるナイル川流域の地名)からなり、下流方向にあたるエジプト南部の下ヌビアにはアブ‐シンベルの神殿がある。 エレファンティネ島はナイル川の第1急湍を構成する無数の島や岩礁の1つであり、当該第1急湍の北端にあたる。古代エジプトの地理概念ではエレファンティネ島が上エジプトの南端であり、島の南端部には、主に新王国時代に建てられたクヌム神殿遺跡やナイロメーターの遺跡がある。 第一急流を越えてナイル川を遡るとそこは「ヌビア」と呼ばれる地域であった。下ヌビアの人々とエジプト人との関係について、第1王朝開闢前後から両者が敵対的になり、戦闘が起こったことが、ゲベル・シェイク・スレイマンの岩壁画やアハ王のラベルの記述から知られている。第1王朝初期に両者の国境地帯に位置するエレファンティネに城塞が築かれたことも、ヌビア人との敵対的関係を示唆する。 フェニキア人は、ユーフラテス川上流に定住し内陸交易を担ったアラム人(BC1200年頃から西アジアのシリアのあたりに定住し、統一国家を作ることなく、内陸部の陸上交易に活躍。ダマスクスはアラム人が建設した都市)とよく対比される。アラム人がラクダによってシリア砂漠などで隊商を組んで交易をしたのに対し、フェニキア人は航海に長じて海上交易で活躍した。フェニキア人の根拠地は、東地中海南岸、現在のレバノンあたりで、BC3000~BC2000年頃、地中海東岸中部にビブロス・ベイルート・シドン・ティルスなど多数の都市国家や植民市を建設した。フェニキア人は当時、根拠地のレバノン山脈全域に繁茂していたレバノン杉(現地に自生する樹木はスギではなくマツに近縁な種)を使って、地中海の交易活動に進出した。レバノン杉は、高さが40mほどにまで生育する。現在ではほんのわずかしか残っていない。レバノン杉は、フェニキア人のように交易に従事する人々が船材や建材にするため伐採した。さらにフェニキア人の特産品として、ミュレックスと呼ばれる貝から取れる赤紫色の染料(貝紫)を特産としていた。この染料で染めた織物も有力な商品となった。他にも、高度な技術を身につけた職人が作り出す象牙や貴金属、ガラス細工などがあり、フェニキア人がもたらす品物は垂涎の的となった。やがて、カルタゴなどいくつもの海外植民市を建設して、地中海沿岸各地を経て遠く北ヨーロッパやイギリス、さらに遠くサルガッソー海までも航海していた。フェニキア人は貿易と海運で地中海を席巻した。しかしBC3千年紀から北メソポタミアに起こり、BC9世紀~BC8世紀に、鉄製武器・戦車などの兵力で優位になり内陸で勃興してきたアッシリアに征服され、フェニキア地方(レバノン)の諸都市は政治的な独立を失っていった。 ナルメルが実在したという物証が多数ある一方で、現在のところ、メネスの名はマネトの王名表や伝承にしか登場していない。 マネトはエジプト人で地元の神官であったが、その時代のBC300年以降は、プトレマイオス朝(BC305年~BC30年)の時代であり、アレクサンドロス3世(大王)の死後、そのディアドコイ(後継者)となったラゴスの子プトレマイオス(1世)によって建国された。そのマケドニア人のプトレマイオス1世・2世に仕えたためギリシア語で著作を行った。また、エジプトの神官としてヒエログリフも解読できたようで、その能力が著作に生かされたとみられている。 当時、世界最大にして最重要な「アレクサンドリア図書館」は、ムセイオンmouseion(museum の語源だが、学堂として発展した)の付属機関であった。ローマ支配下でも存続したが5世紀初め、アレクサンドリアの総主教キュリロス自ら率いるキリスト教徒による学者の虐殺を伴う弾圧によって、サラピス寺院やアレクサンドリア図書館、他教の記念碑や神殿を破壊し尽した。マネトの著作も現存しておらず、断片部が引用される著述で伝わるだけである。 エドワード・ギボンの『ローマ帝国衰亡史』に、「四旬節のある日、総司教キュリロスと一団の修道士達が、馬車を馭して自分の教えている学園に向かっていたヒュパティアを馬車から引きずりおろし、教会に連れ込んだあと、彼女を裸にして、カキの貝殻で生きたまま彼女の肉を骨から削ぎ落として殺害した」と記している。キュリロスと修道士達は、アレクサンドリア市当局に金品を贈り、ヒュパティア殺害に関する公式の調査を中止させた。 ヒュパティアは、東ローマ時代のエジプトで活動したギリシャ系の数学者・天文学者・新プラトン主義哲学者であった。 「考えるあなたの権利を保有してください。なぜなら、まったく考えないことよりは誤ったことも考えてさえすれば良いのです」、「真実として迷信を教えることは、とても恐ろしいことです」という彼女の言動が、キリスト教徒を激怒させと言う。 彼女の著述は残されることはなかった。既に、370年代には、サラミス主教エピファニオスEpiphaniosの著書『バナリオン(ギリシア語で薬箱の意)』で異端と同様ギリシア哲学も攻撃するようになていた。エピファニオスは、403年に死去、その後、聖人の列に加えられた。 今日では、王名は発掘された碑文を解読して得られたものから使用されている。マネトの王名表の王の名や在位は、アビュドス(エジプト初期王朝時代の王の埋葬地)などに残され、19世紀に解読された碑文の王名表とは一致しない。しかし、マネトが残した王朝の区分は現在でも、そのまま使用されている。 ナルメルの妻は、下エジプトの王女ネイトホテプと考えられている。彼女の名が刻まれた碑文がナルメルの後継者であるホル・アハやジェルの墳墓から発見されていることから、彼女はホル・アハの母もしくは妻だったのではないかと見られている。 ナルメルの墳墓は、アビュドス地方のウンム・エル=カアブ(エジプトの第1王朝の王のネクロポリス;墓地)で発見された。ナルメル王の墓は比較的小規模なもので、2つの連結された玄室(棺を納める部屋)がある。第2代アハ王からは大規模化した。地上建造物は残っていないが、第3代ジェル王から基本構造が規格化し、玄室を低いマウンドで覆い、それを日乾レンガで直方形にして覆い、さらにそれより大きなマウンドで覆っている。 第1王朝8代の王たちの墓は見つかってはいるが、発見されているのは いずれも地下構造のみであり、初期王朝時代にはピラミッドの建造は無かった。最古のピラミッドは第3王朝の初代ジェセル王の王墓である。 BC1720頃 エジプトの政治的混乱に乗じてアジア系民族ヒクソスが、デルタ地域に第15王朝を樹立した。エジプト史上初の異民族王朝が開かれる。BC1565頃、エジプトから第15王朝のヒクソスを追放し、イアフメス王がテーベに第18王朝を樹立する『新王国時代』が始まる。古代エジプト文明の最盛期となる。メンフィスは、テーベ市の勃興と共に政治的中枢としての機能を失った。 BC664、プサメティコス1世、第26王朝を樹立し、都をサイスに置く。アッシリアがエジプトを征服した後、エジプトの管理を委ねられたサイスの王家による王朝(サイス朝)を指す。 BC525、アケメネス朝ペルシャ王カンビュセス2世がエジプト(エジプト第26王朝)を征服し、ペルシャ帝国によるエジプト支配による第27王朝が始まる。事実上アケメネス朝の属州(サトラペイア)であり、総督の居館はメンフィスに置かれた。アケメネス朝の君主たちも古代エジプトを征服した後にはファラオに即位している。 プトレマイオス朝エジプトは、BC304年、アレクサンドロス大王の部将で、ディアドコイ(後継者)の一人となったプトレマイオス1世が建国した。都はアレクサンドリアで、ヘレニズム文明の中心地として栄えたが、次第にギリシア的な要素は薄くなり、プトレマイオス家の王もギリシア人の王としてではなく、エジプト伝統のファラオとして君臨し、オリエント的な専制政治を行った。 アレクサンドリアはローマ帝国の統治下、最も重要なエジプトの都市であり続けた。メンフィスはフスタート(アラブ人の統治下となったエジプトにおいて、初めて首都となった都市)がAD641年に建設される頃には市街の大部分が放棄され、石材は周囲の集落で再利用された。それでも、12世紀頃まで堂々たる遺構が残されていたが、間もなく広大な敷地に建物の残骸と散乱した石が広がるだけの大地となった。 オシリス神は、「太陽の都市」ヘリオポリス( カイロの北東郊外にある古代エジプトの太陽神信仰の中心地、ギリシャ人によって名づけられた。ギリシャ語で「ヘリオスの町=太陽の町」という意味)の神殿の神学者が入念に作り上げたことで、神話の中心となった。太陽信仰の神殿が建てられ祭司団が形成されたのは、初期王朝時代第1王朝期の、BC2350年頃にさかのぼる。古代エジプト名はイウヌウ。 【亡き父オシリスが冥界を支配し、息子のホルスが現世を支配した】 新たな神話の創設により、エジプトの神聖王権が確立する。 ナイル川流域にBC3000頃、世界最初の統一国家が形成され、強大な王権を持つファラオのもとに、初期王朝時代・古王国時代・中王国時代・新王国時代の4期に分けられる王朝支配が続いた。 【古代エジプトのファラオにとって、死は新たな人生への始まりでもあった】。 中王国以前は、復活を許されていたのは「王達」だけで、死者となった王は、本来、現世に蘇ると信じられていた。死者の蘇り信仰が始まってから千年も経過するが、人々は、過去の誰も、蘇ってこないことに気がついた。戦乱の時代が続き、荒廃した国土を救うはずの王達が蘇らない。民衆も不満不信を抱くようになった。 エジプト神話において、死から復活するのは神々の王オシリスである。死することは、このオシリスと一体化することであり、一度死してからまた復活するというのは、オシリスの復活をなぞることであった。神話によれば、エジプトで最初のミイラはオシリス神、ミイラを作ったのはアヌビス神である。オシリスが復活したように、王たちもまた、蘇ることが出来るだろう…。ミイラには、そのような願いが込められていた。やがて、この神話になぞらえられ、蘇ることが出来るのは、王と、王に匹敵する権力を有した者達に拡大する。 初期王朝時代末期頃から中王国時代頃にかけ、マスタバMastabaと呼ぶ日干し煉瓦を台状に積み上げた長方形の大きな墳墓が古代エジプトで建設された。長方形を基本とし、大きなものは長さ60m、幅3mほどの規模があり、古い時代の基本的な貴人の墓の形体であった。マスタバとはアラビア語でベンチを意味し、その外見の特徴から呼ばれた。時代・身分・地方により形式や用材などは様々であるが、基本的に、地上の礼拝堂と地下の埋葬室の2つの部分よりなり、埋葬室は地下の玄室で、それを結ぶ深い竪坑または階段でできている。玄室の壁面には、主にファラオかその家族の日常生活などが、沈み彫り sunk reliefされ彩色が施され、それが古代エジプトで多用された技法で、背景部分を掘り下げないため、人物との段差が生じ背景から沈んで見える。 死後の世界も同様と考えるエジプトの死生観を反映し、最古のマスタバはサッカラ遺跡(メンフィスの住民がネクロポリスとして使用した場所)の初期王朝時代の2代目アハの王墓で、地上部分が広く食料などの貯蔵室となっている。後の墓では地下部分が拡張され貯蔵品はそこに納められた。死者の住居として家の機能や構造が備わり、いくつもの部屋が用意されたものもある。 大型のマスタバになるとトイレや召使の部屋、さらにはハレムなどが併設されているものもある。一部のマスタバには付属して船用の囲いが建設されている。死後に船旅を楽しむつもりか?新たに奴隷と兵士とレバノン杉の調達のため遠征の準備なのだろうか?王のマスタバの周囲には恐らくはその家臣と思われる人々の付随的な墓を伴うこともある。マスタバは後世まで盛んに造られた。ギーザやサッカラなどでは、貴族や重臣のマスタバが、生前の王に仕えていたときのようにピラミッドの周囲に整然と配置されている。それは殉死した人々なのだろうか? エジプト 古王国時代(第3~6王朝)(BC2650~2180頃) ①古王国時代第3王朝 古王国時代(BC2650~2180頃)の第3王朝にピラミッドの建造が始まる。その第3 王朝では階段状のピラミッドであった。 古王国時代第3王朝になると、この時代の王碑文などが数多く発見されるようにる。この考古学的史料で知られている第3王朝の最初のファラオと、マネトの記録や他の王名表の記録とは殆ど一致しない。考古学的に知られる最初のファラオはサナクトである。サナクトに関する史料は少なく即位の経緯や統治について詳しくはわかっていないが、彼はエジプト古王国時代(BC3000年~2650年頃)第2王朝のカセケムイの娘と結婚することでファラオとなるに相応しい地位を得た。 サナクトの王名は、シナイ半島の南シナイのワディ・マガラ地域の岩碑にレリーフされた破片が見つかっており、トリノ王名表にも存在することから実在は確実視されている。即位順が不明なため年代を特定できないが、トリノ王名表では18年の治世が記録されている。 シナイ半島でレリーフが出土したのも、先王朝までの王たちが、シナイ半島で採れる銅とトルコ石を確保するため遠征したためである。征服したシナイ半島の領地から採れる鉱石は、この王朝から始まるピラミッドなど大規模な建造を可能にした。 シナイ半島から見つかったレリーフの王は二重冠ではなく赤冠を身につけている。この王朝の王たちは下エジプトのメンフィス出身のためか、下エジプトの王権の象徴である赤冠をかぶるレリーフが出てくることが多い。 (『トリノ王名表Turin King List』とは、古代エジプトのファラオの名を記したパピルス文書である。新王国時代(第18~20王朝;BC1570年~1070年頃)第19王朝のラムセス2世の治世(BC13世紀)に制作されたと考えられている。イタリア・トリノのエジプト博物館で発見されたため『トリノ王名表』と呼ばれ、現在もトリノのエジプト博物館に保管されている。 パピルスの冒頭部分および末尾は散逸しており、その他にも欠損部が多く全貌は明らかになっていないものの、表には王の名前と在位年数が記されており、中には在位月数と日数まで詳細に記されている。他の記録には表れないような短命の王・小領主についても記述されている。その殆どは、BC3世紀の古代エジプトの歴史家・神官であるマネトが、ギリシア語で著述した歴史書『アイギュプティカAegyptiaca(エジプト誌)』と整合している。 マネトはBC300年頃のエジプト人で、プトレマイオス朝に仕えた神官だったと考えられている。エジプトの王朝の時代区分は、BC3世紀にエジプトの神官マネトによって著された『アイギュプティカ』に基づいている。彼はプトレマイオス2世によってエジプトの全王朝の歴史を書くように命じられ、当時の神殿に残されていた記録と王の名簿を調査して、現在のエジプト史学者にまで参照される史書を作成した。その著書は現存しておらず、引用によって断片的に内容が知られているのみである。 19世紀になってエジプトの古代のヒエログリフやヒエラティックhieratic(神官文字;ヒエログリフを簡略化した行書体で、主として行政文書・書簡・文学作品に使用された)が解読されるまでは、ヘロドトスとマネトが古代エジプトのほぼ唯一の史料だった。ヘロドトスは第26王朝のことを詳しく記している。 現在、王名は発掘された碑文を解読して得られたものが使用されている。マネトの王名表の王の名や在位は、アビュドスなどに残された碑文の王名表とは一致しないが、マネトが残した王朝の区分は、現代でも、そのまま使用されている) その次のファラオがジェセルである。マネトの記録した王統はあまり正確ではないが、そのトソルトロス(マネトとは、ジェセルZoserをギリシア名のソルトロスTosorthrosと記した)に関する記述は明らかにジェセルと重なる。ジェセルは第3王朝では、最も功績が大きいファラオであり、側近のイムヘテプは有能な高官であった。イムホテプは、太陽信仰の本山であるヘリオポリスの上級祭司であったときに、ジョセル王に登用された。 階段ピラミッドの出現は、王がヘリオポリスの太陽信仰を王家の公式信仰として採用したことを示す。ピラミッドは王にとって太陽神により近づく階段であった。 ジョセル王には、ナイルの渇水によってエジプトが飢饉に瀕した時、アスワンのエレファンティネ島の守護神であり、ナイル水源の神クヌムのために祭事を営み、危機を乗り越えた。毎年夏になると水源付近に降る雨のお陰でナイル川は氾濫しし、水がひければ肥沃な大地となる。ただ、数年に一度の頻度で起きる、渇水による旱魃が極めて甚大な被害をエジプトに及ぼした。古代エジプトの時代、ナイルの象徴的な水源は国の南端のエレファンティネとされていた。領土の一部をクヌム神に捧げたという碑文が遺る。 (ナイル川は、ヴィクトリア湖を主な源流とする約5,760kmの大河であるが、ヴィクトリア湖には多数の河川が流入するが、その一方でヴィクトリア湖からの流出する河川はナイル川1つだけである。ヴィクトリア湖は、ケニア・ウガンダ・タンザニアに囲まれたアフリカ最大68,800 km2ある湖である) 初期王朝時代(第1~2王朝;BC3000年~BC 2650年頃)の王たちの発見されている墓は、いずれも地下に埋葬する構造のみであり、初期王朝時代にはピラミッドの建造は無かったようだ。ジェセルの時代になると、初期王朝時代以来王達が追求してきた王権の確立が現実のものとなり、まさに神たるファラオに相応しい地位と経済力を手に入れつつあった。それを示す偉大な記念碑が、サッカラ(メンフィスのネクロポリス)に建てられた。最古のピラミッドは、古王国時代(第3~6王朝;BC2650年~BC 2180年頃)の第3王朝の初代ジェセル王の高さ約62mの6段の階段ピラミッドである。底面は長方形で、東西は125m、南北は109mある。地下28mの所には地下室が掘ってあり、玄室や回廊がある。元神官の博学な高官イムホテプに命じてサッカラ造らせた。それが史上初のピラミッドとも言われるジェセル王のピラミッドである。この独特の墓形式を設計したのもイムヘテプであった。 ジェセル王に仕えたこの賢人は、紀元前27世紀中頃に最初のピラミッドを建設した人物で、新王国時代以降からは、書記の「守護聖人」として崇拝され、紀元前7世紀には学者と医者の守護神として、ついに神格化されるまでになった。その姿は、しばしば書記の姿で表される。 生前のイムヘテプの肖像は、今のところ存在しない。墳墓も未だに確認されていない。カイロのエジプト博物館に収蔵されている第3王朝時代のジェセル王の彫像の台座の銘文に、王の助言者イムヘテプの名が記されており、「下エジプト王の大法官、上エジプトの王に仕える者、偉大なる領地の長、高官(パト)の長、偉大なる預言者(ヘリオポリスの大神官)、彫刻師と石工の長」などの称号が列挙されている。 ジェセル王の時代になると、エジプト初期王朝時代以来の王権がようやく確立し、そのエジプト最初の繁栄期の首都は、一貫してメンフィスに置かれた。古王国時代には中央政権が安定し、ピラミッドでわかるように、強力な王権が成立していた。まさに神たる王に相応しい地位を王は現実に手に入れつつあった。それを示す偉大な記念碑が、サッカラに建てられた史上初のピラミッドと言われるジェセル王の階段ピラミッドである。ピラミッドの建設は古王国時代の極めて重要な特徴の一つである。一般的にマスタバと呼ばれる大型の墳墓から次第に階段ピラミッドが発達し、やがて種々の改良がなされ、第4王朝には四角錐の直線のラインを持った真正ピラミッドが誕生した。 マヤ(メキシコの南東部、グアテマラ、ベリーズなどいわゆるマヤ地域、BC900年ごろからいくつもの大都市が盛衰を繰り返す。1546年にスペインがこの地方を完全に制圧した)・トルテカ(メキシコのトルテカ帝国は、 7世紀頃〜12世紀頃)・アステカ(1428年頃~1521年までの約95年間北米のメキシコ中央部で栄えた)といったアメリカ大陸では、最も多くの階段ピラミッドが造られいた。 ジェセルの死後後継者となったセケムケト王(在位;BC 2565年頃~BC 2559年頃)以降も、ピラミッドの建造が継承されていった。しかし、セケムケトについての史料はいずれも乏しく、詳細な生涯像が浮かばない。マネトによればジェセル(トソルトルス)の後には6人のファラオによる157年の治世があったことになっている。 セケムケトの統治の痕跡は未完成ピラミッドやシナイ半島で見つかったレリーフなどがあるが、具体的な姿として形を成すまでには至っていない。 あの未完成ピラミッドも、サッカラに建設された。治世が短かったためか、マスタバ状のまま造りかけのピラミッドの中には石棺が安置されていた。その中に王の遺体は存在しなかった。セケムケトのピラミッドは外見からすればほぼ完成しているので、石棺を運び込んだものの、ピラミッドが完成しなかったため王の遺体を安置できなかったようだ。ピラミッド複合施設は造りかけのまま放棄されている。 第3王朝のカーバー王はセケムケトの後継者であり、セケムケトとジェセレトネブティ Djeseretnebti の間の息子だと考えられている。名前ジェセレット・ネブティまたはジェセレット・アンク・ネブティは、第3王朝の王のピラミッドの下の地下ギャラリーで見つかった象牙の布のラベルに表示されていた。一般的なnebti-crestと書かれているが、その人がエジプトの王族であったのか、それとも固有名であったのかを識別できるような個人的な肩書きがない。おそらく「二人の女性(女神)のために生きている高貴な方」として、セケムケト王の妻を尊崇しているようだ。 The Nebty name (also called the Two-Ladies-name) was one of the "great five names" used by Egyptian pharaohs. ネブティ名が、「二人の女性名」と呼ばれるが、元はエジプトのファラオが使用する「偉大な5つの名前」の1つ、しかも最も古い王室のタイトルの一つであった。現代的に「二人の女性名」と直訳するのは、エジプト語のネスティnbtjの単純な訳語から派生したに過ぎない。 「crest」は「王室の紋章」と理解され、女神ネクベットとウアジェトの2神をペアの神として神聖化する宗教的な表現であり、その王室の紋章は、上下エジプトを統一するエジプト国家の王を意味する。 白いハゲワシからなるネクベットは、古代エジプトの女王の称号Mwt-niswt(「王の母」)で表現される「王の天の母」として崇拝された。ウアジェトのコブラは「王の額に天のダイアデムdiadem(王が身に着ける装飾されたヘッドバンド)としてはめられるヘビの装飾像」として崇拝され、ファラオを取る勇気のある人に火を吐くと信じられている。ウアジェトを非常に人気があり、すでに初期の王朝時代には、いくつかの神々が額にウラエウスuraeus(蛇形記章)を身に着けているように描かれている。 ウラエウスは、エジプトに棲息するアスプコブラが鎌首を持ち上げた様子を様式化したもので、古代エジプトの主権・王権・神性の象徴である。その蛇形記章が女神ウアジェトの象徴である。ウアジェトはエジプト神話の中でも最古の神の1つで、コブラとして描かれることが多い。ナイル川デルタ地帯の守護神とされ、やがて下エジプト全域の守護神とされた。そのためファラオが頭部に蛇形記章をつけるようになった。当初はウアジェトの神像を頭につけたり、頭を取り巻く冠を被ったりしていたが、その後も常に冠の装飾の一部として使われ続けられている。蛇形記章をつけていることはファラオであることと同義であり、それはウアジェトの庇護と領土の支配権を表していた。BC3千年紀のエジプト古王国時代から既にこの伝統が存在していた。ウアジェトと関連の深い女神やウアジェトの特定の面を表す女神にも、蛇形記章を身につけた姿で表現されている。 エジプト全土統一に際して、上エジプトの守護神で白いハゲワシの姿で描かれるネクベトやウアジェトを表す蛇形記章と共にファラオの王冠に付加されることにより、ファラオが上下エジプトの支配者であることを示した。それぞれの信仰が深かったため、それらを習合することができないまま、2柱の女神を「2人の貴婦人 The Two Ladies」と呼び、統一エジプトの共同守護神として崇めた。 ネプティの名前でThe Two Ladiesを崇め、各ファラオは、2人の女神の指導と保護の下で自分自身が存在することを示し、したがって、エジプト全体の支配者として自分自身を正当化する。上と下のエジプトがBC3000年頃に統一されたとき、ウアジェトとネクベトの描写は、ファラオの宮廷では「二人の女神」と非公式認識されていた。 カーバーは、ギザの2km南方ザウィト・エル・アリヤンにある層状ビラミッドの建設発注者だと考えられている。これは未完成のピラミッドで、当初、約42~45mの高さにする予定だったが、20mまでしか建設されなかった。また、ファラオの名が残っているカーバー統治時代の記念碑が11個遺っている。 2015年4月22日、エジプトのマムドゥーフ・ダマティ考古相が、エジプト北部ミヌーフィーヤ県のクウェイスナで、カーバーの霊廟が発見されたと発表した。 この王は『トリノ王名表』に「消去」として記載されており、これは彼の治世下で王朝上の問題が起こったか、この表を作成した書記官が、その古代の記録を完全に判読できなかったことを示唆している。またカーバーは実は第3王朝最後のファラオであり、フニと同一人物であるという見解もある。 やがて「カーバーの霊廟」は、我々に何を語ってくれるのだろうか? 第3王朝最後のファラオのフニは24年間の治世でありながら、その統治の実態を知る史料は殆どない。彼はメイドゥムにピラミッドを建設した。メイドゥムはナイル川西岸のベニースエイフ県にある。北にあたるメンフィスのアブ・ロワシュという街まで、約100km離れている。メンフィスはナイル川河口付近のデルタ地帯という戦略的要衝に形成された都市であり、メンフィスの主たる港であるペル・ネフェル(Peru-nefer)には数多くの工房・工場・倉庫が建ち並び、王国全体に食料や商品を供給していた。その黄金時代の間、メンフィスは商業・貿易・宗教の地域的中心地として繁栄した。メイドゥムから北のメンフィスまでの約100kmの間に有名なピミッドが多数点在している。 メンフィスは、やがて同じナイル川のデルタ地帯で、しかも、地中海沿岸に形成された都市アレクサンドリアの発展によって、古代末期にその経済的重要性を喪失したために、現在はミート・ラヒーナ近郊にある野外博物館「首都の遺跡」として一般公開されている。 メイドゥムにある「崩れピラミッド」がフニ王のものとされている。フニが造った7段の階段式ピラミッドの上に、息子のスネフェルが、もっと大きなピラミッドにするため、1段を追加し、最後に階段部分を石積みで充填し、仕上げに表面をトゥラ産石灰岩(殆どが方解石の粒子だけからできている。きれいな模様があるものは「大理石」と称し、装飾石材として利用される)の化粧石でくまなく覆い、古代エジプト史上初めて建てられた真正ピラミッドのはずだった。作業が終盤に入った時、表面の化粧石と階段部分を埋めた石積みが崩れ始め建設作業は中断した。 「崩れピラミッド」まま現在に至る。そのため葬祭殿に刻印がない。「崩れピラミッド」周辺には、葬祭殿やナイル川の河岸に建つ流域神殿とそれをつなぐ参道など、古王国時代(BC2686頃~BC2181頃)の一般的な葬送施設をすべて備えた、現存する最古のピラミッド複合体でもある。 第3王朝最後の王フニの跡を継いだ第4王朝(BC2613年頃~BC 2494年頃)最初の王スネフルが、真正ピラミッドを完成させた。 ②古王国時代第4王朝 行政組織が整備された古王国時代には、各地にピラミッドが建設された。ピラミッドは単独の建造物ではなく、通常はピラミッド複合体pyramid complexと呼ばれる神殿や倉などの施設が付属し、建造した王の死後も葬祭は継続して行われた。しかも、神事は時代を追うごとに重要視される傾向があった。 古王国時代のピラミッドは、現世にあっては神の化身として地上を治め、死後は神々の一員となるファラオのために、その必要となる王の遺骸および副葬品を祭儀の場に捧げる巨大な死後の居住空間であった。ピラミッド本体のほか葬祭殿、砂漠の縁にある運河沿いに建てられた河岸神殿、あるいはナイル河畔の河岸神殿と葬祭殿を廊下で結んでつなぐ周壁や参道、時には儀式用の船を舫う舟坑などの施設で構成される。舟坑はすでに第1王朝王墓からも出土されている。元々は葬儀用の舟が利用する実用的な装置であったが、1954年クフ王の大ピラミッド南側に発見され復元された例から鑑みて、やがて葬儀用の舟が、太陽神信仰との結びつき、死後太陽神となったファラオが天を航海するための「太陽舟」として重要な役割を担う、とされた。

マスタバは、アラビア語でベンチと言う意、地下の墓室の地上に、一般に日干し煉瓦で石積みされた長方形で台状の墓である。先王朝時代末期から、特に古王国時代全般にかけて多数あり、しかも後世まで盛んに造られた。ギザやサッカラなどでは、貴族や重臣のマスタバが、生前の王に仕えていた時の様子で、ピラミッドの周囲に整然と配置されている。典型的な構造は、地上の礼拝堂と地下の埋葬室の二つの施設からなり、埋葬室は地下の玄室とそれを結ぶ竪坑または階段を備える。 フニの息子と下級の王妃メルサンク1世の息子であると見られるスネフェルが、エジプト第4王朝の初代ファラオとされている。またフニと別の王妃との間の娘、ヘテプヘレス1世はスネフェルの正妃であると考えられている。フニの死によってエジプト第3王朝は終了した。 スネフェル王は、エジプト古王国第4王朝の初代ファラオで、クフ王の父にあたる。世界遺産となった赤いピラミッドのほか、屈折ピラミッドなど多くのピラミッドを建造した。その治世については殆ど不明であるが、彼の後の王たちが巨大なピラミッドをいくつも建造していることから、政治的には安定し経済的にも豊かであったようだ。 第4王朝の初代ファラオ・スネフェル(在位BC2613年頃~2589年頃)は、BC2610年頃「ヌビア遠征から7000人の捕虜と20万頭の家畜、またエジプト東部のシナイ半島(紅海とアカバ湾に挟まれた三角形)方面への外征も記録されており、多数のベドウィン(砂漠の住人を指す、普通アラブの遊牧民族)を連れ帰って来た」という。エジプト王国の歴史を通して 、南方のヌビアから、主に兵士や召使・建築労働者として、移住者が多く流れ込んでいた。エジプトでは既に良質な木材は国外からの調達に頼り、スネフェルはレバノンから40隻の船でヒマラヤスギを買って来ている。スネフェルは、交易と戦争などの目的のためシナイ・ヌビア・リビュア(北西アフリカのナイル川より西側の地区)で船を建造させた。王権は最盛期を迎えていた。 スネフェル王は、崩れピラミッドなど多くのピラミッドを造営した。その一つは方錐形で後のピラミッドと同じ形のものが作れた。壁面が二等辺三角形になっており、これがスネフェルが最後に造った最初の真正ピラミッドとも言われている。カイロの南約40kmのナイル川西岸ダハシュールにあったネクロポリスに建造した「赤いピラミッド」で、その呼称の由来は、表面の花崗岩が赤く見えるからである。当初、ピラミッドは化粧石で覆われていたはずが、化粧石が持ち去られてしまったため、花崗岩が露出したことによる。方錐形は太陽光線を具象化したもので、太陽神信仰と関係がある。 スネフェルが最初に手がけたのは、カイロの南約100kmにメイドゥーム(メンフィスに近いナイル川西岸)にある父フニのもので、階段状のピラミッドであるが、一般的な葬送施設をすべて備えた方錐型の真正ピラミッドとしては初めて造られた。だが、その建造が終盤に入った時、表面の化粧石と階段部分を埋めた石積みが崩れ始め造営は中止された。葬祭殿に刻印が施されていないまま、崩壊により、ピラミッドは現在の状態となった。 その後、すぐそばに自分のピラミッドも造った。さらにダハシュールに屈折ピラミッドと赤いピラミッドを作った。屈折ピラミッドは、高さ約105m、その下部の傾斜は約54度21分、高さ49.07mから約43度21分と傾斜が緩やかになる 。メイドゥーム近くのセイラにある小さな崩れピラミッドもスネフェルが作ったと考えられている。クフ王の父であるスネフェルの造ったピラミッドはどれもクフのギザの大ピラミッドよりも小さいが、スネフェルがピラミッド建設に使った石の総体積は、歴代ファラオの中で最大である。 スネフェルが一代で、真正ピラミッドを完成させた。その模索の過程がたどれるのも古代エジプトのヒエログリフがあればこそであった。 スネフェル王の屈折ピラミッドは、メンフィスの上流ダハシュールにあり、スネフェル王が建てた赤いピラミッドも近くにある。有名なエジプトのピラミッドは、「メンフィスとその墓地遺跡 – ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯」という名称で世界遺産に登録されている。カイロはナイル川東岸であるが、その上流の西岸に、北からギザ・メンフィス・サッカラ・ダハシュール・マズグーナ・リシュト・メイドゥムと南へ並ぶ、その周辺遺跡の見どころはやはり「ギザの三大ピラミッド」である。クフ王のピラミッド・カフラー王のピラミッド・メンカウラー王のピラミッドを指す。また、ジェゼル王の階段ピラミッド・ペピ1世のピラミッド・メルエンラー1世のピラミッド・スネフェル王の赤いピラミッド・スネフェル王の屈折ピラミッドと、数々のピラミッドがこの世界遺産に含まれている。 赤いピラミッドの呼称の由来は、表面の花崗岩が赤く見えることからそう呼ばれる。ピラミッドの大きさは、高さが104m、エジプトのピラミッドの中では、クフ王とカフラー王のピラミッドに次いで3番目の大きさになる。壁面が二等辺三角形になっており、これが最初の真正ピラミッドとも言われている。 スネフェル王の屈折ピラミッドは、その赤いピラミッドの近くにある。屈折ピラミッドは、高さは105m、底辺は189m、その傾斜が途中で変わっており、上部は43度、下部は54度となっているため、その独特な外観から名付けられた。傾斜が変化している理由には、「勾配が急すぎて危険であるため変更した」、「工事中に王が病に倒れたため、急いで完成しようと高さを低くした」などの他、諸説ある。 スネフェル王のピラミッドを中心に、その周辺遺跡は、約3,000年間にわたり大小様々な墓が作られてきた巨大な「死者の町」と言われている。メイドゥムの崩れピラミッドは、ピラミッドのコア部分が見られ、その建造方法を研究する上でも貴重なピラミッドと言われている。その周辺には王族の墓である長方形の巨大な墓『マスタバ墓』が複数発見されている。それらは、スネフェル王の息子たち、つまりクフ王の兄弟たちの墓であると確認されている。 その頂点にあるのがギザの三大ピラミッドである。BC2550頃に20年前後かけてクフ王が第1(大)ピラミッドが造営された。クフ王のピラミッド・カフラー王のピラミッド・メンカウラー王のピラミッド、この時代のピラミッドが、規模・技術ともに最高水準を示す。メンカウラー王のピラミッドの造営の頃から、第4王朝の王権が衰退し始める。 ③古王国時代第6王朝 古王国時代第6王朝のペピ2世(BC2216~2153年)、90年以上の治世のため、晩年には王権が弱体化した。古代エジプトの歴代王の中で最も長く生きた王の一人とされる。6歳ほどの年齢で王位に就き 、その後、60年以上在位している。同じくらい在位していたのは在位67年のラメセス2世Rameses Ⅱ (在位BC1290~BC1224年頃、エジプト新王国の第19王朝の王。トトメス3世と並ぶエジプト史上有名な英主)などごく限られている。この時代は、既にプントとの交易が普通に行われていたようだ。 プントとはエジプトの南、今のソマリア(正式名称プントランド・ソマリア国)あたりをさす。またピグミー族をとらえ、幼いペピ2世に献上した貴族ハルクフの名前も記録に出てくる。 エジプトには、ピグミー族がモデルとされる陽気な神ベスが存在する。 治世64年目の初めには亡くなっていたと推定されている。長寿だと余り長く治世が続くため後継者が先に亡くなっているなど、次の王が立つときに騒乱が起こりやすい。記録に残っている数は僅かだが、子供たちが父の存命中に死去している。 イシス女神が子供のホルスを抱くときの伝統的なポーズで作られたペピ2世と母アンケネスメリラーの像が見つかっている。この像には、聖なる蛇ウラエウス(王家の守護として帽子や冠の飾り、または首飾りなどによく表されている、コブラ姿の女神。彼女は翼を持ち、凶暴な毒蛇と化すが、味方につけるとこの上なく心強い、実際のコブラの属性を反映させている。)も登場している。古代エジプト世界における。聖なる母イシスと王を象徴ホルスとの神話の原型は、既に完成されていたようだ。彼の没後、王国は急速に衰え、第一中間期(BC2180年頃~BC2040年頃、第7~11王朝))と呼ぶ混乱の時代を迎える。その実態は、古王国のファラオの後継者争いがあったとしても、自然環境が壊滅的に破壊されたため、再建不全に陥ていたことによる。それでなくとも、毎年定期的に氾濫し、肥沃な大地をもたらすと理想的に語られていたナイル川は、数年に一度の頻度で、氾濫時の水位が低くいため、不作を招いていた。 「王の母」 古代エジプトでは女性の地位は総じて高く、そのため王妃に与えられる称号がいくつもある。いちばん最初の称号が「王の母」である。王妃は神聖な王の血統を繋ぎ、次代のファラオを産むことが期待される。「王の母」になることで神性となり権力が振るえる。 時代が下ると「偉大なる王の妻」など称号の種類が増えてくる。それだけ王妃の役割が重要になり、その評価が高まってきたからである。 「王の母」の代表格が王妃ヘテプヘレスである。古王国時代の第4王朝、初代のスネフェル王(カイロの南方にあるダハシュールの屈折ピラミットが有名)の王妃であった。第3王朝の最後の王フニの娘で、「神の娘」という称号を得て、王家の正統な血をひき、スネフェルの結婚により、前王朝から次の王朝へと王家の血を引き継ぐとして二つの王家を統合する役割を果たした。 スネフェル王は、BC2610頃ヌビアやシナイ半島に遠征して、レバノンより杉材(船材・建材)やシナイ半島のトルコ石を輸入し、王権は最盛期を迎え、やがて莫大な遺産を遺した。 古王国時代のBC2550頃、クフ王は第1(大)ピラミッドを造営する。ヘテプヘレスはそのピラミッドを建てたクフ王の母である。カフラー王やシェプセスカフ王の祖母である。彼女の称号には「王の母」、「二つの地の王の母」、「ホルスの従者」、「神の娘」などがある。 息子がファラオになったことで、ヘテプヘレスは「王の母」の称号を得た。ギザで発見された彼女の墓から多数の副葬品が発見されており、その1つの輿にはヒエログリフで「支配者の指導者」と刻んである。ヘテプヘレスは支配者であるクフ王の指導者だったということである。 エジプト 第一中間期(BC2180年頃~BC2040年頃、第7~11王朝) エジプト第6王朝のペピ2世の死後社会が混乱した時期、中東全域で長期に及ぶ乾燥化が始まっていた。古王国時代末期の気候の大変動による乾燥化により、ナイル川の水位が著しく低下し川の氾濫も勢いを弱めると、数十年に及ぶ旱魃による深刻な飢饉が起き、長年に渡る社会の荒廃を一層助長することになった。 第1中間期を通して食糧難が民衆と支配者層を苦しめた。このような中で、古王国後の第7王朝~11王朝は次々と破綻した。これが150年は続いた古王国崩壊後の暗黒時代である。 これは地球規模に及び、メソポタミアではアッカド王国が滅亡したのもこの気候変動が原因のようだ。アッカドはメソポタミア南部のユーフラテス下流で、バビロニアの北よりの地域名で、現在のイラクの中部に当たる。BC2300年、メソポタミア全域の都市国家を最初に統一し領域国家を建設した。アッカド王朝は11代約180年続いたが次第に衰退し、BC2150年頃、バビロニアの東北から興ったグティ人の侵略を受けて滅亡した。グティ人は約125年間、アッカドの地を支配したが、やがてメソポタミアでは,シュメール人が独立を回復、ウルを拠点にウル第3王朝が出現する。 グリーンランドの氷床やアンデス山脈の氷河から採取されたコアの調査により、BC2200年頃に、どこか北方で火山が大爆発し、大量の火山灰が世界的規模で降り注いだことがわかっている。これによりヨーロッパでは寒冷化、中東では乾燥化が激しくなった。、 日本列島の縄文時代の中期は、農耕などの進捗による大集落化と、祭祀文化の開花により大繁栄期を迎えるが、BC2200年頃の突然の寒冷化で、日本列島を縦走する中央高原一帯に壊滅的な打撃を与えた。 同じ時期にエルニーニョ現象が発生し、アフリカからインド洋に吹いていた季節風が非常に弱まり、エチオピア高原に旱魃をもたらした。 1971年、第9王朝の第3ノモスの君主アンクティフィーの墓の碑文が発見された。そこには、エジプト南部が壊滅的な飢饉に見舞われ、飢えた人々が我が子を食べるに至ったとの、ショッキングな記述があった。 エジプトのナイル川流域に潅漑農業が行われると村落を基盤とした小国家が形成される。それをノモスと言う。古代エジプトの人々とって、ノモスは行政単位であると共に祭礼・土木・水利などを管理する地域共同体であった。上エジプトに22、下エジプトに20、合計42のノモスがあった。古代エジプト第3王朝初代ファラオのジェセル王のピラミッドに、ノモス名とノモスの長官ノマルコスnomarchosの称号があり、今のところノモスの存在を示す最も古い史料となる。ノモスの長官ノマルコスは、日本語では一般的に州侯と訳す。3000年にもわたる歴史の中で、その位置付けや権限、及び定義は変化している。そのため、個々のノモスの内政や実態は、殆ど解明されていない。 エル・マンスーラはデルタに存在した古王国の大都市であった。古王国崩壊以降の土器が発見されてない。デルタにあった他の集落跡でも同様である。デルタには古王国には27も集落跡があった。古王国崩壊直後にはたったの4つに激減していた。16世紀初めにエジプトを掌握したオスマン帝国がデルタ支配の重点都市としたため一段と繁栄した。 ファイユーム地方のカールーン湖で数ヵ所ボーリング調査をしたところ、この湖が古王国時代が崩壊する時期の数10年のあいだ干上がっていたことが分かった。 1996年、下エジプトのナイル・デルタで、古王国時代末期の9000体に及ぶ骸骨が発掘された。 第1中間期初頭の気候変動は、王朝を支える官吏や神官にも大きな打撃となった。彼らは、創造神によって定められた宇宙の秩序の体現者たる王に仕えて秩序の維持に貢献すれば、現世における成功が与えられるという信念を古くより持っていた。しかし第1中間期に入り、もはや旧来のような安定した地位の維持や俸給、供物の確保が不可能となり、彼らの価値観も変容を迫られた。 神の定めた正義の下に秩序を確立する最高責任者は王であった。 更に王は秩序を維持する義務を負うが、王によって統治される人々にも秩序の実現を要求する権利があり、むしろ自ら進んで要求しなければならないという主張も成立した。更に王が死去した後、千年を超えているが、王の復活が見られない。神聖王権に疑念が生じた。 ペピ2世の長期政権の間に、エジプト古王国の中央集権体制は瓦解していた。第6王朝の数名の短命王の後に第7王朝が樹立したとあるが、殆ど史料が残らない。エジプト第8王朝も第7王朝時代から続く混乱の中で短命王が続き、短期間のうちに終焉を迎えた。 第8王朝のカカラー王が建設した小さなピラミッドがサッカラの南から発見され、内部からピラミッド・テキスト(主に古王国時代、故王の復活と永生のため、葬儀や供養の儀式の際に誦された呪文の集成が墓室壁面に刻まれた。ピラミッドごとに呪文に異同がある。)も発見されている。BC2160年頃~BC2130年頃、ヘウト・ネンネス(ヘラクレオポリス)は上エジプト第20県(ナルト・ケンテト)の首都であり、ここに拠点を置く州侯は統一王朝の弱体化につれて次第に強大化した。 メンフィスを拠点とした伝統的な統一国家が崩壊する中で自立勢力となったヘウト・ネンネス(古代エジプト語:Hwt-nen-nesu)侯の政権を指して第9王朝と呼ぶ。 ヘラクレオポリスの王朝のヘウト・ネンネス侯は、成立以来30年余りの治世の後、BC2130年頃~紀元前2040年頃?、ヘウト・ネンネスを拠点にエジプト全域に勢力を拡大した。第9王朝から第10王朝へと交代したとされる。その間、具体的な経緯などまったく分かっていない。現代のエジプト学者は多くの場合、第9、第10王朝を一まとめに扱っている。 エジプト第9王朝に続いて上エジプト北部地方を支配したが、第10王朝への交代の具体的な経緯などは分かっていない。現代のエジプト学者は多くの場合、第9、第10王朝を一まとめに扱っている。マネトがこれを二つの王朝に分けた理由も不明である。 当時テーベを拠点とした第11王朝は著しく強大化し、第10王朝との対立が深まっていた。第10王朝と第11王朝の国境は当初上エジプト第8県のアビュドスの北にあったが、第11王朝との国境紛争が頻繁に発生していた。こうした状況下、第10王朝は上エジプトの州侯に対しても広範な自治を認めてその協力を仰いだ。

自立した地方豪族の群雄割拠で古王国が衰退した後、第1中間期(第7~11王朝)の分裂期を経てBC2040年頃、上エジプトのテーベ州侯であったメンチュヘテプ2世がエジプトを再統一した。これが中王国時代(BC2040~1785年頃)の第11王朝であった。中王国は約250年ほど続いたが、メンチュヘテプ2世の死後間もなく、第11王朝の宰相アメンエムハト(アメンエムハト1世)が、王位を簒奪し第12王朝を開いた。 中王国のアメンエムハト3世は、BC1800年頃、ファイユーム地方の大規模な灌漑事業を完成させる。中王国時代の黄金期を迎えた。アメンエムハト2世の治世から始まった開拓事業を、先代の父王センウセレト3世から引き継ぎ、アメンエムハト3世の時代にも事業継続され、ようやく完成された。 ファイユーム・オアシスの北西にあった古代の淡水湖・モエリス湖は、カイロの南西80km付近にあった。「モエリス」とは「大きな運河」という意味である。面積は1,270km2~1,700km2、淡水魚のテラピア漁が行われていた。 厚く沈殿した泥のためにナイル川がファイユーム窪地に溢れ込み、その大部分が洪水で溢れた水が溜まる湖であった。ナイル川からこの自然の湖へと通じる水路を拡幅して運河とした。このプロジェクトをアメンエムハト3世が完成させた。この運河により、ナイル川の洪水を制御し、乾期にはナイル川の水量を保ち周辺地域ファイユームの灌漑用水とした。古代エジプトの第12王朝のファラオ達が、ファイユームにできた自然湖の余剰の水を溜めておいて乾期に利用する貯水池として使用していた。 現在では、僅か202km2の塩水湖のカールーン湖として残する。 アメンエムハト2世は、王センウセレト1世の治世42年目に父王の共同統治者に任命され、その治世中、湿地帯が広がるファイユーム地方が、大幅な食料増産が可能な新たな広大な農地の開発が期待できるとし、長大なな堤防を築き、その水路をより広く深く掘削し、ナイル川からの水の流入を調節し、灌漑用水ばかりか運河とし水運に利用した。 アメンエムハト3世の時代に完成し農業生産は飛躍的に増大した。王国の経済成長もピークに達し、中王国時代最盛期の王となった。 父王が南のヌビアでの対外政策に力を注いだのに対して、アメンエムハト3世の関心は主に北のシナイ半島の南海岸にあるセラビト・エル・カジムやワジ・マガレで、その目的はトルコ石の鉱山開発に向けられた。またアスワンの南東の東部砂漠内にあるワディ・ハンママート(ワディは涸れ谷の意)でアメシスト(紫水晶)を採掘している。 シリアからナイル第3急湍までの多数の建造物や碑文から、アメンエムハト3世が偉大な王であると考えられている。外征が多かったようで、碑文の90%以上が国外で発見されている。 BC2000年紀(1000年代)は、オリエント全体で民族移動が激しくなった時期である。第12王朝のアメンエムハト3世(在位BC1842頃~BC1797)の死後、非王族である可能性が高いアメンエムハト4世(BC1798~BC1786)が跡を継いだ。その治世については殆ど知られていない。その後女王セベクネフェルが即位した。非王族の後継とその後の女王即位という事態は後継者争いあったことが想定できる。セベクネフェルは、アメンエムハト4世とは直接的な血の繋がりがないので、アメンエムハト3世の娘と推測される。碑文の定型句も女性形になっており、「ラーに愛でられし雌鷹」とある。 1941年、セベクネフェル女王の像とともに発見された王の像には「ヘテプイブラー・アアムサホルネジュヘルアンテフ」という名が書かれてあった。「アアムサホルネジュヘルアンテフ」は女王の執事長であった人物の名である。この王の王名を記した王笏は、北シリアのエブラからも出土している。「アアムサ」は、古代エジプト語でアジア人の息子という意味なので、外来系の人物ではないかと推測されている。BC1782年、女王セベクネフェルが死去。大家令であったヘテプイブラー・アアムサホルネジュヘルアンテフが一時王位を簒奪した。 間もなく彼の政権は終わり、セベクヘテプ1世が王位についた。 それが中王国時代の終焉であった。 第2中間期(第13~17王朝)(BC1785~BC1542年) エジプト第12王朝をの国家制度は、セベクヘテプ1世によってそのままエジプト第13王朝に継承される。次の13王朝から17王朝までを第2中間期と呼ぶ。 13王朝の王達は12王朝の王達の命名規則を踏襲している。第13王朝の初期は、第12王朝と繋がりがあるため王都も同じである。 実際、王統は血縁関係で続いている。この第13王朝は、極めて弱体化あるためか、王の記録はあまり残っていない。 マネトの記録によれば、第13王朝にはテーベ(古代エジプト語:ネウト)出身の60人の王がいたとされ、ようやくトリノ王名表には36人の王が記録されている。それで 明らかになるのが、第13王朝の王達の平均在位が数年程度であったことである。 第13王朝の政府機構は、王位を異常なほど短期間に置くことで王朝を存続させた。エジプト第13王朝は、宰相を中心として官吏が国家を運営する王朝へと変化していた。 王自体、政府機関の一員に過ぎず、つまり中王国時代のエジプトに大いなる繁栄をもたらした偉大な功績のあるアメンエムハト3世の系統であるため、王国統合の象徴的として実権を与えず利用していたようだ。官吏による放漫な国家運営が維持できたのも、地方自体が疲弊し、さらに周辺から押し寄せる他民族に侵入され、地方は壊滅状態であったため反旗を翻すこともできなかったのだろう。 当時のエジプトは、シリア・パレスチナ地方からの異民族の移動により、メソポタミア地方からの民族的文化と融合していた。シリア地方のバアル神が崇拝されていた痕跡も残されている。 バアル神は、カナンで信仰された神、嵐と雷雨や山岳の神で、慈雨により豊饒をもたらすとされ神、旧約聖書ではユダヤ教と対立し、ユダヤ人を誘惑する異教の神として書かれる。唯一神ヤハウェ(文語訳で「エホバ」)のライバルとして敵視されるバアルだが、ヤハウェ自体が天候神であるバアルの影響を大いに受けており、バアルに捧げられた讃歌が名前だけ挿げ替えられてヤハウェのものにされ、バアルが撃破した原初の大蛇ロタンがレヴィアタン(旧約聖書に登場する海の怪物、悪魔)の原型と見られるなど神性の流用がなされている。  BC1720年頃、エジプト国内の政治的混乱に乗じて、アジア系民族ヒクソスが支配権を確立し、東デルタのアヴァリスAvaris(古代エジプトの都市。ナイルデルタ地帯の北東部にあった。テルエルダバアTal al-Dabaa付近)を王都として、第15王朝を樹立した。エジプト史上初の異民族王朝が開かれた。エジプトの文化を受け入れ、王もファラオを称したので、エジプトの王朝に加えられている。王国の支配地域はパレスティナからエジプト全土に及ぶが、直接統治したのはデルタ地方のみで、各地に分立する地方領主に宗主権を行使する間接統治であった。

ヒクソスは、 東方からエジプトに侵入した異民族で、シリア地方にいたセム系種族アモリ人を中心として、いくつかの民族が雑じり合っていた。デルタ東部の国境の防備が手薄となったのに乗じて、異民族がアジアより侵入し、デルタ東部を中心に定着し、傭兵として実力を蓄え、クーデタにより第15王朝を開いた。 BC1720年頃、エジプト国内の政治的混乱に乗じて、アジア系民族ヒクソスが支配権を確立し、東デルタのアヴァリスAvaris(古代エジプトの都市。ナイルデルタ地帯の北東部にあった。テルエルダバアTal al-Dabaa付近)を王都として、第15王朝を樹立した。エジプト史上初の異民族王朝が開かれた。エジプトの文化を受け入れ、王もファラオを称したので、エジプトの王朝に加えられている。王国の支配地域はパレスティナからエジプト全土に及ぶが、直接統治したのはデルタ地方のみで、各地に分立する地方領主に宗主権を行使する間接統治であった。

ヒクソスは、 東方からエジプトに侵入した異民族で、シリア地方にいたセム系種族アモリ人を中心として、いくつかの民族が雑じり合っていた。デルタ東部の国境の防備が手薄となったのに乗じて、異民族がアジアより侵入し、デルタ東部を中心に定着し、傭兵として実力を蓄え、クーデタにより第15王朝を開いた。彼らは馬と戦車、それに鉄をエジプトに伝えた。しかしヒクソスに関係のある遺跡は、その後エジプト人達にすべて破壊尽くされ遺っていない。 BC1680頃、別のヒクソスのグループが下エジプトを占領し、第16王朝を開く。第15王朝ヒクソスの反主流派で、デルタ地帯でアヴァリス政権と並立し、また対立していた数多くの都市国家レベルの弱小支配者たちの集合体である。エジプトの王とまでは自称していなかったようだ。 BC1650頃、既にナイル川中流域のテーベの地方貴族が第17王朝を興し、ヒクソスと対抗する勢力となっていた。王朝初期は現状維持に努めていた。アヴァリスに本拠を置くヒクソスの宗主権を認めながら争いは避けていたようである。北にはヒクソス、南にはヌビアという南北双方に懸案を抱えながらも三国鼎立状態を維持していた。 第17王朝にとって、北部のアヴァリスをヒクソスの第15王朝が制してから、地中海からの交易もままならず、南部ではヌビアが台頭していた。セケンエンラー2世の時代に、最終的にはヒクソスを追放し、ヌビアも制圧し悲願のエジプト人による全土統一を成し遂げようと第15王朝との戦争に突入した。第15王朝のアペピ1世がセケンエンラー2世に「テーベのカバの鳴き声がうるさくて眠れないのでカバを何とかして欲しい」という手紙で揶揄されたことが切っ掛けとなって、 BC 1570年頃、セケンエンラー2世はヒクソス王アペピ1世を攻撃した。惨敗であった。セケンエンラー2世は乱戦の中で戦死した。1881年、テーベ近郊のデイル・エル・バハリにある「ロイヤル・カシェ(王家の隠し場所)」で、セケンエンラー2世のものと思われる苦悶の形相のミイラが発見された。ミイラの頭部には、複数の敵による5ヵ所もの致命傷があった。 エジプト 新王国時代(第18~20王朝) (BC1567~BC1085頃) その子のイアフメス1世がファラオとなるが、幼少であったため、セケンエンラー・タア2世の王妃にして母のイアフヘテプ1世が摂政を務めていたと考えられている。イアフメス1世はBC1565頃に第18王朝を創始し、ヒクソスとの戦いを再開、BC1542年にヒクソスの都アヴァリスを占領し、国土再統一を達成した。ここからエジプト新王国時代最初の第18王朝が、都をテーベに置き始まる。 先代までにアビュドスを含む中部エジプトまで領地を回復できていたため、即位直後にメンフィスを取り戻しているが、その後、ヒクソス王朝の首都アヴァリスを陥落させるまでには6年を要した。近年の発掘調査により、住居遺構・生活用品・碑文史料などの出土といっためざましい成果があり、アヴァリスは既に中王国時代から、政治・軍事・宗教の一大センターであったようだ。運河沿いに開けた商業都市の市場には、エジプト人はもとより、アジア人・リビア人・ヌビア人など数多くの商人達で賑わっていた。 日干し煉瓦の建造物であった要塞は、極めて堅固で、イアフメス1世は10回の遠征と3度の総攻撃を行なったとされている。エジプト全土の統一は、イアフメス王治世10年目のことだった。 ヒクソスはエジプトから追われ、パレスティナに逃れたが、3年後に最後の拠点シャルヘンも陥落し、滅亡した。BC16世紀の初期には、既にテーベを中心として独立運動が起っており、王国を回復したエジプト人達はヒクソスの記念碑や記録をすべて破壊してしまった。全てのヒクソス人が、エジプトから追放されたわけではない。支配者層を除く一般人や、混血した人々はそのまま留まり続け、アヴァリスは第19王朝になっても「アペピの居城」や「アジア人の地」といった名前で呼ばれていた。 初めは、ヒクソスを追ってパレスチナ地方にまで軍を進め、やがてシリア地方から南はヌビアのナイル川の第4急湍(現スーダンのメロウェダムの南のメロウェのあたり)までを支配する史上最大の版図を領有し、オリエント世界に覇を唱えた。ヌビア植民地に総督府が置かれたのもこの王の時代で、何度かの反乱が起きたこともあり、ブヘン(現在はナセル湖の下に水没)の砦を中心として監視のための軍が置かれるようになった。総督には「クシュの王子」の肩書きが与えられるようになった。エジプトの再統一による国力増大によって数々の大規模建築が遺された。 テーベの王が全土を領有したことにより、この時代はラーではなく、テーベの守護神であるアメン神が最高位の扱いになった。王妃はイアフメス・ネフェルトイリで「アメン神の正妻」の称号を持つ。守護神であるアメンに仕える王族の女性の神官の称号「アメンの神妻」という地位が作られたのは新王国時代だ。イアフメスの王妃、イアフメス・ネフェルトイリがその初代であった。後に神格化され、これ以降アメン神は神々の中でも特別に尊崇される。 (アメン神は、羊の姿をなぞる、二本の羽飾りを頭にのせた男性の姿が基本。男根を勃起させた生殖と豊穣の神ミンの姿から造形された。そのためテーベの守護神で豊穣の神であった。名前は「隠す」を意味する動詞「imin」に由来、「隠されたる者」を意味する。元々、大気中に存在する「見えない神」のイメージもあり、大気や雲に関わる神でもあった。 ナイル川の東岸にあるテーベで信仰されていた地方神であったが、この地の王族がヒクソスと呼ばれる異民族国家を撃退したことから、戦勝をもたらした神として称揚された。新王国時代の王達が、ヌビアやシリア方面にも進出すると、アメンは敵国に対する勝利や領土拡大をもたらす国家神として尊崇された。 ヘブライ語のアーメンは「本当に」「然り」という意味で、無関係。 )  アメンヘテプ1世は、少年期終わり頃に父イアフメス1世を亡くし、母である王妃イアフメス・ネフェルトイリが摂政として後見することでファラオとして即位を果たした。息子のアメンヘテプ1世(BC1525~BC1504年)と母の2人がテーベの主、守護者として君臨した。王妃は優秀な執政官で、人々の信頼を勝ち得ていたようだ。王妃は息子とともに、波乱の第2中間期後の不安定な政治・経済・宗教を建て直し、エジプト統一の基本体制を確立した。二人の死後、彼らを祀る様々な神殿が建立されるようになり、そのうちのいくつかがテーベ地方で発掘されている。

二人は、とりわけテーベの王室のネクロポリスにあった職人の村、デル・エル=メディーナの住民に特別に厚く崇拝され、守護神とみなされていた。デル・エル=メディーナの遺跡とベルナール・ブリュイエールは、テーベ山中にある砂漠の小さな谷の窪みにある。この遺跡は、新王国時代の王家の谷や王妃の谷の墓の造営に従事した職人たちの居住地と墓地だった。 アメンヘテプ1世は、少年期終わり頃に父イアフメス1世を亡くし、母である王妃イアフメス・ネフェルトイリが摂政として後見することでファラオとして即位を果たした。息子のアメンヘテプ1世(BC1525~BC1504年)と母の2人がテーベの主、守護者として君臨した。王妃は優秀な執政官で、人々の信頼を勝ち得ていたようだ。王妃は息子とともに、波乱の第2中間期後の不安定な政治・経済・宗教を建て直し、エジプト統一の基本体制を確立した。二人の死後、彼らを祀る様々な神殿が建立されるようになり、そのうちのいくつかがテーベ地方で発掘されている。