南八ヶ岳と南アルプス

南八ヶ岳と南アルプス| 目次 |  蓼科山 と 八子ヶ峰 蓼科山 と 八子ヶ峰 八子ヶ峰が隣接する蓼科山(標高2531m)は成層火山であり、八子ヶ峰はその裾野に広がる尾根状の地形であった。 蓼科山の火山活動後の限りない風化・浸食が進み、現在のような穏やかな草原状の稜線が生まれた。 その稜線構造は、東峰(1869m)・中峰(1833m)・西峰(1757m)などが直線的に並ぶ.。 峰々から八ヶ岳・蓼科山・車山、さらには南・中央・北アルプスまで360度の眺望が開ける。 |

| 1)フィリピン海プレートの北上 2)古八ヶ岳期 3)古阿弥陀岳火山 4)韮崎岩屑流 5)古阿弥陀岳の物語 6)南八ヶ岳地域の山々 7)前横岳と権現山、美濃戸中山 蓼科山は八ヶ岳火山群の中でも比較的若い成層火山であり、その噴出物は八子ヶ峰周辺にも広がっている。蓼科山の溶岩は主に角閃石安山岩で構成されており、これは中間的なSiO2含有量(約57〜63%)を持つ火山岩で、比較的硬く、風化に強いため、八子ヶ峰の稜線はなだらかで安定した地形を保っている。しかも、安山岩由来の土壌は排水性が良く、笹原や高山植物が定着しやすい環境を提供している。 八子ヶ峰周辺には「八子ヶ峰断層」が存在し、溶岩流と断層活動が複合的に地形を形成したと考えられている。 |

|

| 古墳時代から平安時代にかけて最大となった諏訪湖の面積は、江戸時代初期の干拓によって徐々に縮小した。 江戸幕府の農業重視政策により、全国的に新田開発が推進され、諏訪湖周辺も、湖岸の干拓による水田造成が行われた。 諏訪藩は年貢米の増収を目的に、天竜川へ流下する湖の水門の水位を下げて耕地を拡大する方策を実現した。 古墳時代から平安時代にかけて最大だった湖面積は、江戸時代初期の干拓によって徐々に縮小し、 現在の湖面積(約13.3km²)に至った。 人為的な水田開発が大きな要因であった。 |

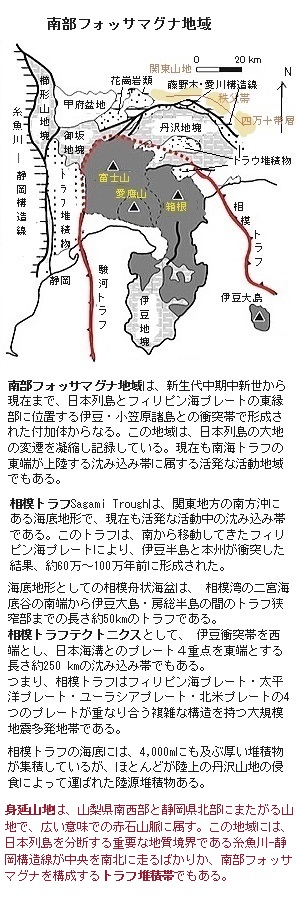

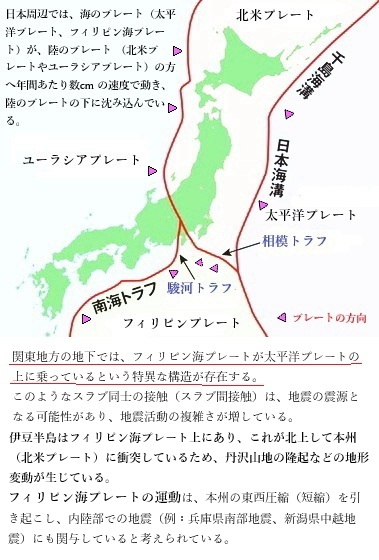

フィリピン海プレートに乗って北上してきた伊豆半島は、現在本州に衝突しており、これはフォッサマグナ南部の地質構造に大きな影響を与えている。伊豆半島は本州で唯一フィリピン海プレート上に位置しており、南からの「くさび」として日本列島に打ち込まれている。

南アルプス・丹沢山地の隆起

伊豆半島の衝突により、南アルプスや丹沢山地が隆起しており、これはフォッサマグナの西縁・東縁における地殻変動の一因になっている。伊豆諸島から富士山に至る火山フロントは、フィリピン海プレートの北上に伴う沈み込み帯の活動によって形成されており、フォッサマグナの中央部に火山活動の痕跡を残している。

プレートが本州に衝突し続けていることにより、特に伊豆半島は火山活動によって地殻が軽くなっているため、沈み込まずに本州を強く押している。その結果、丹沢山地や富士川沿いの地層が激しく褶曲し、富士山の成長や地殻変動にも影響を与えている。

御坂山地とフィリピン海プレートの関係

御坂山地もまた、フィリピン海プレートの北西進行による地殻変動の影響を受けている地域で、特に、南部フォッサマグナの形成過程において重要な役割を果たしている。 御坂山地は山梨県の甲府盆地の北西に位置し、南部フォッサマグナの北縁に当たる。この地域は、伊豆・小笠原弧が本州に衝突してきた過程で形成されたと考えられている。 地質学的には、御坂山地は第四紀更新世後期の早い段階、約12〜10万年前頃に隆起したとされ、これは伊豆・小笠原弧の衝突によって丹沢山地や伊豆半島が形成されるよりもやや先行していると言う。

地震波トモグラフィや反射法地震探査によると、御坂山地の地下にはフィリピン海プレートのスラブが北西に傾斜して沈み込んでいる構造が確認されており、現在も地殻の変形や断層活動に影響を与えている。 GPS観測などから、御坂山地周辺も年間数cmの速度で北西方向に移動しており、これはフィリピン海プレートの運動による東西圧縮応力の伝播によるものと言う。

地層の歪みとプレート境界の変遷

地層の歪みとプレート境界の変遷 関東南西部では、地層の歪みや川の流路が、フィリピン海プレートの北上とプレート境界の変遷によるものであることが示唆されている。これはフォッサマグナの地質的影響力の複雑性を示している。

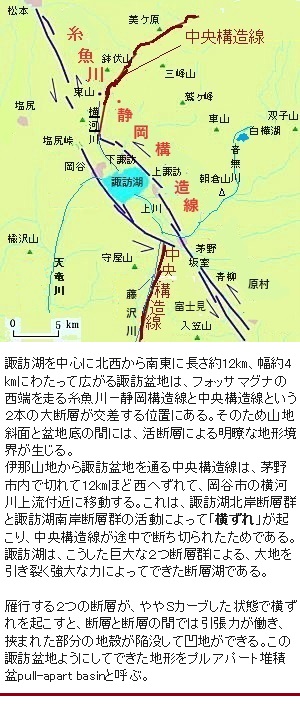

諏訪湖の形成

諏訪湖の形成年代は、地質学的には完新世直前の約1万8千年前以降に現在の湖として形成されたと考えられている。ただし、その背景にはさらに古い地殻変動が関与しており、複数の段階を経て現在の姿に至っている。

新生代新第三紀鮮新世終期の約260万年前、フォッサマグナの西縁に位置する断層帯の活動により糸魚川-静岡構造線の断層活動により地殻が引き裂かれ、構造湖(断層湖)の原型が誕生した。

約1万8千年前以降、最終氷期末期から間氷期にかけて、降水量の増加と地殻変動による地形の沈降が起こり、天竜川流域では水の滞留が生じた。それにより天竜川の塚間川扇状地の形成が、流れをせき止め、現在の諏訪湖が形成されたと言われている。

塚間川扇状地は現在でも地形として確認可能で、それは天竜川下流域に広がる扇状地の一部として、地質学的・地形学的に記録されており、特に浜松市や磐田市周辺の地形にその痕跡が残っている。その地下には「三方が原礫層」などの堆積物が広く分布し、これが更新世終期に属する扇状地堆積物である。

古墳~平安時代、諏訪湖の湖面が最大化し、その後、土砂堆積や護岸工事による人為的変化により縮小した。

フィリピン海プレートの北上は、伊豆半島の衝突を通じてフォッサマグナの南部に強い圧力をかけている。諏訪湖はフォッサマグナの北部に位置するが、このプレート運動による断層の再活動や地殻の歪みが、湖の形成と維持に間接的に影響を与えていると考えられている。

諏訪湖の形成は、フォッサマグナの地質構造と、北上するフィリピン海プレートの力学的影響が交差する地点に位置しており、加えて、フォッサマグナ西縁の糸魚川-静岡構造線と、中央構造線という日本列島を代表する2大断層が交差する地点に諏訪湖は存在する。 この交差点では、横ずれ断層が雁行状(がんこうじょう)に並び、断層間の引張力によって地殻が陥没し、プルアパート盆地(引き裂かれた盆地)が形成された。諏訪盆地はその典型例であり、諏訪湖はその中心に位置する。

フィリピン海プレートは、伊豆・小笠原弧を乗せて新生代古第三紀暁新世の約1500万年前から現在に至るまで北上し続けており、本州中央部に衝突している。 この衝突によって、南部フォッサマグナでは地殻が圧縮され、丹沢山地や伊豆半島の隆起は未だ進行中である。

諏訪湖は北部フォッサマグナに位置するが、その地層も厚く、南部の衝突の影響が間接的に波及している。

糸魚川-静岡構造線は、その南部ではプレート境界としての性質を持ち、北部ではリフト境界としての性質を持つため、諏訪湖付近では両者が連結され、横ずれ断層帯として活動し続けている。

目次

|

| 左から 前横岳・美濃戸中山・赤岳・阿弥陀岳・権現岳などの南八ヶ岳の山々 |

古八ヶ岳期(約130万年前〜25万年前)

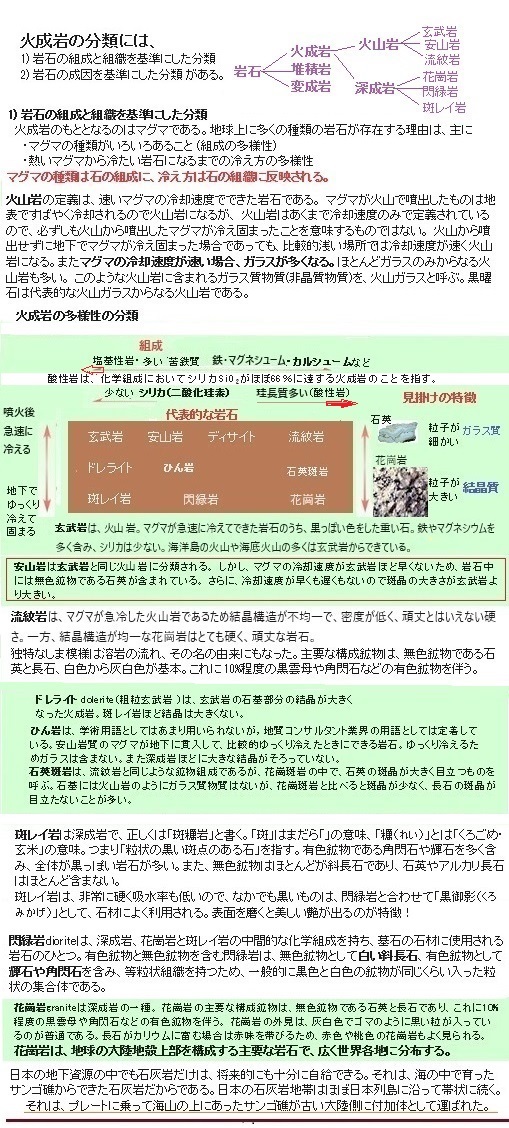

最新の地質学的研究によると、古八ヶ岳期の活動年代はおおよそ新生代第四紀更新世カラブリアン期の130万年前〜チバニアン期の25万年前とされることが多く、特に赤岳を含む南八ヶ岳の成層火山群はこの期間に形成されたと考えられている。

文献によって多少の幅があり、40万年前までを古八ヶ岳期とする記述もある。これは、火山活動の終息が徐々に進んだため、明確な区切りが難しいことに起因している。

赤岳の成層火山としての軌跡は、八ヶ岳火山列の中でも最も古い活動期である「古八ヶ岳期」に当たり、その地質的・火山学的な歴史は八ヶ岳連峰の形成史の核心となる。赤岳は八ヶ岳火山列の南部に位置し、現在の八ヶ岳の主峰であると同時に、古期の火山活動の痕跡を色濃く残している。古八ヶ岳期が約100万年前から30万年前にかけての期間とされ場合、赤岳がこの時期の中心的な火山として活動した事による。

約130万年前、赤岳の基盤形成期における主な火山活動は、南八ヶ岳の火道岩体(かどうがんたい)の形成にあった。これは、赤岳の成層火山としての主な活動は約38万年前〜25万年前に集中していたが、その前段階としての火道岩体の形成が130万年前にさかのぼるため、「古八ヶ岳期=130万年前〜40万年前」としている。

この時期は、赤岳や阿弥陀岳など南八ヶ岳の主峰群の「火山の根」が形づくられた重要な段階で、火道岩体は、マグマが地表に達する前に地下で冷却・固結した岩体で、火山活動の「根」に相当する。八ヶ岳では、玢岩【ひん岩】(石英閃緑岩~安山岩質)の火道岩体が多く、これが後の成層火山の基盤となった。この時期に形成された岩体が、後の赤岳・阿弥陀岳などの火山活動を支える中心軸構造となった。

(玢岩は、地表近くで比較的ゆっくり冷却されたマグマが固まってできた「半深成岩」で、斑晶と微細な石基を持つ「斑状組織」が特徴、火山岩ほど急冷でもないため、深成岩ほど結晶は大きくないが、火山岩に比べて石基部分の結晶が大きい。玢岩が「中性の半深成岩」と呼ばれる理由は、つまりSiO₂含有量が中間的(約52〜65%)である中性の安山岩質のマグマに由来する。地表近くで中程度の速度で冷却され、斑晶と結晶質石基を持つ半深成岩でもある。火山岩と深成岩の中間的性質を持つ斑状組織を示す。岩脈として産することが多い。

「玢岩」は、斜長石・輝石・角閃石を主としており、安山岩とほぼ同じ鉱物成分から成る。多くの場合には斑状組織が著しく、斜長石の斑晶が目を引く。斑晶は、マグマが地下深部でゆっくり冷却される過程で、早期に形成された大きな結晶、肉眼で見えるサイズ(数mm〜数cm)で岩石中に点在している。その代表的な鉱物は、斜長石・輝石・角閃石・黒雲母などが、マグマが地表に噴出する前、地下深部でゆっくり冷却された時間があったことを示す。

石基は微細な鉱物結晶から構成されている。斜長石・輝石・角閃石・磁鉄鉱などが主な鉱物で、肉眼では見えにくいが、顕微鏡で見ると結晶構造が確認できる。この場合、石基は鉱物の集合体と言う。

ガラス質石基の場合は、マグマが急冷されて結晶化せずに固まった非晶質amorphousの部分、結晶構造を持たないため、鉱物とは呼ばれない。例えば、黒曜石のようなガラス質部分を言う。

斑晶としては斜長石を含みカリ長石を含まない岩石を指し、カリ長石を含むものは斑岩porphyryと呼ばれている。

『玢』は、玉に模様があるものという意味)

|

| 八ヶ岳はフォッサマグナの西縁に位置する南北約25kmの火山群で、約50万年前以降の噴火活動によって形成された。 南北の対照的な山容、南八ヶ岳(赤岳など)は中期更新世に活発だった火山で、侵食による険しい岩稜が特徴。一方、北八ヶ岳(蓼科山など)は後期更新世の火山噴出物が古い火山体を覆い、なだらかな山容に変えた。 縞枯れ現象は、北八ヶ岳のシラビソ・オオシラビソが帯状に枯れる現象で、山肌に白い縞模様が現れる。 標高が高く、降水量が少ないため、積雪量も中部山岳では比較的少ない。北八ヶ岳火山群の中でも「横岳火山」は、完新世に9回の活動が確認されているほど最も新しい火山であるが、「亀甲池」などに見られる構造土は、寒冷な気候による地形変化の証である。 「亀甲池」は、池の底に堆積している土が「亀の甲状模様」を呈していることから名づけられた。 「亀甲模様」の成因としては、池が谷底にあることから、融雪期や豪雨時には「池」になり、夏場は干上がることから、「凍結融解の繰り返し」と「湿潤乾燥の繰り返し」が考えられる。 |

岩脈は、マグマが地殻を突き破り、地表へと向かうその瞬間が、岩に刻まれた線となって残っていると言うが、地層や岩石の割れ目にマグマが貫入して板状に固まった火成岩体で、中心火道から放射状に伸びる岩脈としてしばしば観察される。露頭で目にするのはその板状の岩体の断面のことが多い。

赤岳西面には、緩やかな北下がりの線状構造が見られる。これは、かつての古阿弥陀岳火山の成層構造の名残と考えられている。直交する方向にも急角度の南下がりの線状構造があり、複数のマグマ供給経路が交差していた可能性を示唆している。

阿弥陀岳周辺では、岩脈や岩床の露頭が確認されており、特に、安山岩質の貫入岩が多く、これはマグマが地層を貫いて固まった痕跡である。八ヶ岳火山群の中期〜後期の活動に関連している。

八ヶ岳火山群は、約120万年前から3万年前までの長期にわたって活動してきた複成火山群で、その中で「中期〜後期」に相当する活動は、以下のように区分される。

中期活動期は、第四紀チバニアン期における約50万年前〜20万年前、その中心は、南八ヶ岳の赤岳・阿弥陀岳などであった。成層火山の急速な成長と大規模な噴火と火砕流が発生した。

推定標高3,400mの古阿弥陀岳火山の形成は、約20万年前の韮崎岩屑流(巨大な山体崩壊)を誘発させた。

後期活動期のチバニアン期終期の約15万年前〜更新世後期の3万年前、その活動の中心は、南八ヶ岳〜西側山体(編笠山、美濃戸中山など)の比較的穏やかな噴火活動であった。粘性の高い溶岩ドームの形成により八ヶ岳の現在の山容を完成させた。

最終的な活動は、蓼科山の約3万年前の雨池爆裂火口からの軽石噴出で、これらの露頭は、火道岩体の断面を地表で見ることができる貴重な地質資料になっている。

火道岩体は、火山の内部構造を明らかにする鍵となった。赤岳・阿弥陀岳周辺の火道岩体は、八ヶ岳火山群の中心的なマグマ供給系を示しており、火山活動の履歴を読み解くことを可能にした。これらの年代は、K-Ar年代測定法や火山層序学・古地磁気研究によって明らかにされている。特に南八ヶ岳の活動は、チバニアン期の約50万〜更新世後期早期の10万年前に集中しており、赤岳や阿弥陀岳の火道岩体・貫入岩体の形成と密接に関係している。

旭岳は、山梨県北杜市と長野県富士見町・原村の境に位置する標高2672mの山である。権現岳(2715m)から八ヶ岳最高峰・赤岳(2899m)へ難所「キレット」を越えて縦走する際に通過するピークであり、目の前に立ちふさがる赤岳・阿弥陀岳の稜線をはじめ、南八ヶ岳の絶景を楽しむことができる八ヶ岳連峰の中でも特に険しい岩稜を持つ山の一つ。これは、比較的新しい火山活動によって急峻な地形が形成されたためで、火山活動の終末期に形成されたと考えられている。

旭岳は、南八ヶ岳火山群の一部として、約50万年前〜10万年前の間のほぼチバニアン期に形成されたと考えられている。この時期は、南八ヶ岳において安山岩質の成層火山が活発に形成された「新八ヶ岳期」に相当する。この 新八ヶ岳期(約50万年前〜10万年前) の時期には、赤岳や阿弥陀岳、権現岳などの主要な峰が形成され、旭岳もその一連の火山活動の中で誕生した。旭岳は成層火山の一部として形成され、噴火による溶岩や火砕流の堆積、主に安山岩やデイサイトなどの火山岩から構成されており、これは火山活動後の風化浸食によって現在の岩稜地形が形作られ岩がむき出しになり、急峻な稜線が続くようになった。

今では、旭岳は本格的な岩稜登山が楽しめる山として知られ、赤岳や阿弥陀岳と縦走するルートが人気で、急登や岩場が多く、技術と体力が求められる山域でもある。一方で、森林限界を超えると岩場が広がり、高山植物や苔の群生が見られ、八ヶ岳の荒々しい美しさが体感できる。

権現岳のすぐ北東に寄り添う旭岳からは、すぐ南にそびえる赤岳の岩峰が間近に見える。特に朝焼けや夕焼けに染まる赤岳は荘厳で、写真愛好家にも人気、また岩稜の連続性が美しく、稜線のダイナミズムも感じられる。 天候が良ければ、南アルプスの甲斐駒ヶ岳や北岳が間近に見え、中央アルプスや御嶽山と乗鞍岳、さらには北アルプスの穂高連峰まで見渡せる。特に、 旭岳は稜線上にあるため、周囲の山々との高低差が視覚的に際立ち、地形のみごとな立体感が強く体感される。これは地質的にも風化浸食が進んだ南八ヶ岳ならではの眺望と言える。

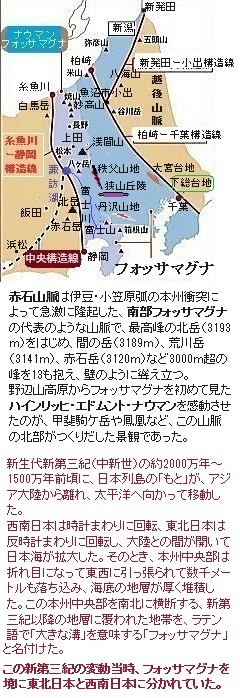

八ヶ岳火山群は、フォッサマグナの西縁に位置し、プレート境界の複雑な力学によって火山活動が誘発された。南八ヶ岳の火山活動は、北八ヶ岳よりも早くしかも激しい、特に赤岳周辺では大規模な噴火や山体崩壊(韮崎岩屑流)も記録されている。

八ヶ岳火山群は、地質学的・地形学的に南八ヶ岳と北八ヶ岳に分けられる。

北八ヶ岳の主な山々は、蓼科山•北横岳•縞枯山•天狗岳•雨池山など、その特徴は、南八ヶ岳に比べて比較的なだらかな地形と、溶岩ドームや爆裂火口が多く、八ヶ岳火山活動の後期に形成され、森林限界が高く、苔むした原生林や池が点在するなど、南八ヶ岳の険しい岩稜とは対照的に、森に覆われた穏やかな山容を形成している。

(上記の年代の根拠は、K-Ar年代測定法や火山層序学・古地磁気研究によって明らかにされている。

K-Ar【カリウム-アルゴン】)年代測定法は、火山岩や変成岩などに含まれる放射性同位体40Kが40Arに壊変する割合を利用して、岩石の形成年代を測定する。

K-Ar年代測定法は、カリウム-40(40K)が放射性崩壊を経てアルゴン-40(40Ar)に変わる過程を利用する。40Kの半減期は約1250万年であり、これにより数百万年から数十億年前の年代を測定することが可能になる。マグマが冷却して固化する際に、40Arは気体として岩石から放出されるが、固化後は岩石内に閉じ込められ、時間とともにその量が増加する。この40Arの量を測定することで、岩石が固化した時点から現在までの経過時間を計測する。)

目次

|

| 阿弥陀岳 東南方向に富士山と、その右手眼下に「韮崎岩屑流」と呼ばれていた地層が眺められる。 |

この北下がりのラインに対して、急角度の南下がりの直交する構造も交差しており、複雑な火山地形の形成史を物語っている。

火山活動後の長年月にわたる侵食により、火山体は削られ、現在の鋭い稜線が形成された。これらの地形は、八ヶ岳火山群の古期活動(新生代第四紀カラブリアン期の約100万年前〜チバニアン期の30万年前)の痕跡であり、火山の成長と崩壊、そして浸食による再構成を如実に物語っている。

ほぼチバニアン期の約80万年前から約50万年前の間は、「北八つ地域」も「南八つ地域」も火山活動が不活発な平穏期に入った。

その後の第四紀チバニアン期の約50万年前から現世に至るまでの間、「北八つ地域」に加え「南八つ地域」でも火山活動が活発となった。

まず約40―25万年前に、「南八つ地域」で火山活動が活発となり、安山岩質の巨大な成層火山が形成された。この巨大火山を「古阿弥陀岳火山」と言う。この火山の中心部は、現在の赤岳と阿弥陀岳の間あたりだったと推定されている。

なお「古阿弥陀岳火山」の活動時期をチバニアン期の約25~20万年前と見ている。また、赤岳と阿弥陀岳との間にある小さいピークである「中岳」は、その当時のマグマの通過した通路(火道)、つまり「岩頸(がんけい)」だと推定されている。岩頸volcanic neckは、マグマが地表へ上昇する火山の火道にマグマが固まって形成された柱状の火成岩体で、噴火が終息すると、火道内に残ったマグマが冷却・固化する。周囲の火山体表面(火口・火砕物・溶岩など)は風化・浸食されやすいため、時間とともに削られていく。結果として、硬く侵食されにくい火道内の岩石(岩頸)が地表に露出する。主に安山岩・玄武岩・デイサイトなどの火山岩で、通常、柱状または塔状、時に円錐形やドーム状もある。

この巨大な成層火山「古阿弥陀岳火山」の高さは、3000mを超えていたと推定されており、最大期には、約3400mの標高を持っていたと推定している。

チバニアン期は、約77.4万年前~約12.9万年前までの地質年代を指し、千葉県の地層にチバニアン期における地磁気逆転が明確に読み取れる地層があり、地球史上における諸事象を理解する上で重要な指標となっている。

チバニアン期は、約77.4万年前~約12.9万年前までの地質年代を指し、千葉県の地層にチバニアン期における地磁気逆転が明確に読み取れる地層があり、地球史上における諸事象を理解する上で重要な指標となっている。現時点では、チバニアン期の地磁気逆転と、古阿弥陀岳火山の活動との間に直接的な因果関係や明確な関連を示す研究は確認されていないが、地磁気逆転は、地球の外核における液体鉄の対流が変化することで起こる現象で、地球全体の磁場が反転する。

「古阿弥陀岳火山」は、八ヶ岳火山群の中でも古い時代に活動していた火山で、更新世前期〜中期(約100万〜30万年前)に活動していたと推定されている。チバニアン期はこの活動期の後半〜終盤に重なる可能性があり、時代的には接点がある。ただし、火山活動のピークと地磁気逆転のタイミングが一致しているという証拠は見つかっていない。

近年の研究では、世界的に火山活動が活発化する傾向が一部の地域で観測されており、特に気候変動による氷河の融解がその一因として注目されている。氷河が急速に後退すると、地表の重量が減少し、地殻の圧力が緩むことで、地下のマグマが膨張しやすくなる。この圧力解放が爆発的な噴火の引き金になる可能性があると、ウィスコンシン大学などの研究チームが報告している。

西南極では、100以上の氷河下火山が確認されており、温暖化による氷河融解が進行中の活動であった。アイスランドでは、1970年代以降、氷河後退と火山活動の増加が関連しているイベントが観測されている。パタゴニア(南米)では、過去の氷期後の融解に伴う噴火の記録が残されており、未来の活動予測にも活用されている。

北アメリカ・ニュージーランド・ロシアなどでも、氷河下火山の調査が進行中である。

噴火によって放出されるエアロゾルは短期的に気温を下げる可能性があるが、温室効果ガスの放出は長期的に温暖化を加速させる可能性がある。

氷河融解 → 火山噴火 → 温暖化 → さらなる氷河融解

という負のループが懸念されている。

古阿弥陀岳火山が更新世前期〜中期(約100万〜30万年前)に活動していたと推定されているが、その時代のチバニアン期(約77.4万〜12.9万年前)の気象環境は、地球規模で激しい変動が繰り返された時代であり、古阿弥陀岳火山の活動期と重なる更新世前期〜中期の気候変動とも深く関係している。

この時期、氷期と間氷期の周期がそれまでの約4万年~約10万年へと変化した。氷期はより厳しくなり、氷床の拡大が顕著になった。特に初期チバニアン期が含まれるMIS 19(海洋酸素同位体ステージMarine oxygen Isotope Stageの約79万〜76万年前)には、500〜2000年周期で氷床の拡大・縮小が繰り返され、しかも数m規模の海水準変動が発生した。北大西洋では氷山の大量流出が起こり、熱塩循環が機能しなくなり急激な寒冷化となった。

チバニアン期の中でも、MIS 19が最も温暖な間氷期とされ、しかも、地球軌道の条件が現在の完新世と似ており、将来の気候予測モデルとしても注目されている。 約77万年前に起こった「松山‐ブリュンヌ地磁気逆転Brunhes–Matuyama reversal」では、銀河宇宙線の増加をもたらし、下層雲の増加による寒冷化と関連していると考えられている。地球の磁場は、地球内部の外核での液体鉄の対流によって生じる「地球ダイナモ」によって形成されている。通常、磁場のN極は北極付近、S極は南極付近にあるが、数十万〜数百万年のスケールで極性が反転することがある。この逆転は、数千年かけて徐々に磁場の強度が弱まり、逆向きの磁場が強まるという過程を経る。この寒冷化は約5000年間続き、最温暖期の到来を遅らせる。

地球の磁場は、太陽系外から飛来する高エネルギー粒子(銀河宇宙線)を偏向・遮蔽する役割を果たす。地磁気逆転の過程では、磁場の強度が数千年にわたって著しく低下する。この弱体化により、宇宙線がより広範囲に、より深く地球の大気圏に侵入できるようになる。これは、放射線量の上昇や、雲形成の促進(スベンスマルク効果)など、気候や生物環境に影響を与える。それは、宇宙線が大気中の微粒子をイオン化させるため、雲凝結核の形成を促進すると言う仮説である。雲量の増加は、地表への太陽放射を減少させ、寒冷化が進む可能性がある。

MIS 19(約79万〜76万年前)の間氷期温暖化は、約200年ごとに段階的に強まった。例えば、海水温や植生の変化、微生物群集の構成などに、200年ごとの「ステップアップ」が4回繰り返されて、800年後にピークに達した。

正確な全球平均気温の数値は限定的であるが、深海底の底生有孔虫の酸素同位体比(δ¹⁸O)から推定される温暖化幅は、約1〜2℃程度の上昇と考えられている。有孔虫はアメーバ状の原生生物で、殻(テスト)を持ち、海底に生息する種を「底生有孔虫」と呼ぶ。殻は主に炭酸カルシウムCaCO3で構成され、化石として良好に保存される。チバニアン期は氷期と間氷期のサイクルが激しく変化した時代であり、有孔虫の群集構成や殻の化学組成(特に酸素同位体比)から、当時の水温や海洋循環、氷床の変動を復元できる。ただし、地域差が大きく、北大西洋や東アジアではさらに高い上昇があった可能性もある。

MIS 19の最温暖期には、氷床の縮小に伴い海面水位が数10m上昇したと推定されている。一部の研究では、最大で60〜70mの海水準上昇があった可能性も示唆されている。千葉セクションの海底堆積物からは、特に温暖期には、特定の海洋微生物石灰質ナンノプランクトン(浮遊性植物プランクトン)などの増加が確認されており、海洋環境の安定化と温暖化の兆候とされている。また千葉セクションや大阪湾の海底堆積物コアからは、『海水温の上昇⇒海面上昇⇒植生変化』が明瞭に記録されている。

ただし、MIS 19の最温暖期は、地磁気逆転による寒冷化(銀河宇宙線増加→雲量増加)によって約4000年遅れて到来したという複雑な経緯がある。

この温暖期は、氷床の融解による地殻の荷重変化や、水圧の変動によるマグマ供給の変化が、古阿弥陀岳火山の活動にも影響を与えた可能性がある。火山灰層と海面変動の相関を探ることで、地球システムの連動性が見えてくる。

この巨大な成層火山は、第四紀チバニアン期の24~20万年頃に、山体崩壊を起こした。その崩壊物は岩屑なだれとなり、山梨県の甲府盆地方面に流れ下った。この岩屑なだれは、その影響下にあった途中の地名を元に「韮崎岩屑なだれ」と呼んだ。流下物は乾燥した状態で流れ下るため、火砕流ではなく「岩屑流」と分類される。

その堆積物を釜無川が浸食していったため、釜無川の両側は比高が最大約150mもの断崖となった。

(酸素同位体比は、地球の過去と現在の環境変動を読み解くための「自然の記憶装置」のようなもので

酸素には主に3つの同位体がある。

• 16O(最も軽くて豊富) • 17O • 18O(重い)

「酸素同位体比」とは、これらの同位体のうち特に 18Oと16Oの比率(18O/16O) を測定したもので、この比率は、δ18O(デル・じゅうはち・オー) という記号で表され、千分率(‰)で示される。

酸素同位体比は、気候変動の痕跡を記録する指標として、

大気中の酸素O2の同位体比(δ18Oatm)は、光合成や呼吸、化石燃料の燃焼によって微妙に変化する。

• 生物は主に16Oを使うため、呼吸が盛んな時期には16Oが減り、δ18Oatmが上昇する。

• これにより、CO2の濃度変化が自然由来か人為的かを判別する手がかりになる。

δ18Oatmの微細な変動を長期観測することで、気候変動の予測精度を高めることができる。

産総研の研究では、つくば市での10年間の観測により、生物活動と温暖化の関係を高精度で評価する手法が提案されている。

樹木年輪のセルロースに含まれる酸素同位体比から、古代日本の夏の気温や降水量の変動を年単位で復元する研究も進んでいる。)

目次

富士見町の国道20号線を山梨方向に走ると立場川あたりから左手の方向に丘陵が延々と続く。この丘陵の崖は灰褐色で層理が不明瞭な堆積物であるが、これが「韮崎岩屑流(にらさきがんせつりゅう)」と呼ばれていた地層で、崩壊によって流出した膨大な土砂は、韮崎や竜王を経て甲府盆地甲府市の南にまで達し、曽根丘陵として.堆積した。八ヶ岳から南東方向に約30km以上も流下し、甲府盆地を横断して曽根丘陵にまで達したと考えられている。曽根丘陵は、山梨県甲府盆地の南縁に広がる丘陵地で、笛吹川と御坂山地に挟まれた、なだらかな丘陵地で、標高300〜400mの山々が連なり、ハイキングコースとしても親しまれている。曽根丘陵断層帯(笛吹活断層など)が通っており、南東側が隆起、北西側が沈降する逆断層構造をなし、東西の長さ約15km、南北の幅約4km、最高標高は坊ヶ峯(ぼうがみね)の394.9m、曽根丘陵断層帯としては約32kmの長さがある。

|

| 山梨・長野県境に位置する八ヶ岳の南麓には、約20万年前の山体崩壊による韮崎岩屑流が南北約25km、東西約18kmにわたって大規模な台地を形成している。 釜無川)の侵食により比高40~150mもの断崖地形が連続し、総長が約30kmにも及ぶことから「七里岩」の呼称が定着した。 暗灰色の輝石安山岩・凝灰角礫岩などから成る断崖絶壁は要害の地を成していたため、甲斐の武田勝頼は七里岩に臨む台地の突端部に新府城を築城した。 |

この流出物は「韮崎岩屑流」と呼ばれ、世界的にも有数の規模の山体崩壊とされている。

「韮崎岩屑流」は、山梨県韮崎市周辺に広がる地形で、チバニアン期の約20万年前の八ヶ岳の山体崩壊によって発生した岩屑なだれによって形成された。この岩屑流によって形成された台地の一部が「七里岩(しちりいわ)」と呼ばれている。つまり、「七里岩」は地形の名称であり、「韮崎岩屑流」はその成因を示す地質学的な用語で、「七里岩岩屑流(しちりいわがんせつりゅう)」という読み方は、両者を混同している。

この韮崎岩屑流は、第四紀更新世チバニアン期の約20万年前に発生したとされている。崩壊源は八ヶ岳の権現岳付近とされ、最大厚200m以上、長さ約28kmに及ぶ日本最大級の岩屑なだれであった。この堆積物が形成したのが、現在の七里岩台地であり、韮崎市の地形の基盤となっている。八ヶ岳は、一度きりの崩壊ではなく、幾度も崩壊しながら新たな姿を刻んできた火山で、韮崎岩屑流はその最初の大きな痕跡であった。

この堆積物が作り出した台地は、現在「七里岩」と呼ばれ、韮崎市の中心部を含む広大な地形を形づくっている。その七里岩の南端は、釜無川と塩川によって浸食され、舌状に突き出した断崖になっており、その形が「韮(ニラ)」の葉の先端に似ている。これが、地名「韮崎」の由来の一つと考えられている。現在の地形は、高さ10〜40mの断崖が連なり、南北約30kmに及ぶ細長い台地、その台地上は比較的平坦で、一部には「流れ山」地形が残存している。台地の西側は釜無川、東側は塩川に挟まれ、自然の浸食力が今も地形を変えている。『日本最大級の岩屑なだれの痕跡』として、地質学的にも貴重なフィールドであり、教育・研究・観光資源として重要視されている。

七里岩は、山梨県韮崎市から甲府市にかけて続く、約20kmの断崖台地、新府城は、標高は522m、比高は72m、戦国時代に武田勝頼が織田信長の侵攻に備えて、1581年2月15日から築城を開始した。穴山信君(穴山梅雪)が築城を提案し、普請をしたのは真田昌幸とされている。その補佐が、原貞胤であった。非常に大規模な連郭式平山城で、武田家の甲州流築城術の集大成と言える。未だ完成していなかったとされるが、1581年12月24日に、武田勝頼が躑躅ヶ崎館から新府城に移り、実質、本拠地を韮崎に変えた。

天然の要害であり、七里岩の断崖により、西側からの侵攻はほぼ不可能であった。東側には塩川が流れ、南側は緩やかな傾斜、北側には堀や出城が設けられ、地形を最大限に活かした防御構造が施された。

織田信忠は織田信長の嫡男で、武田氏討伐の総指揮を任された。1582年(天正10年))2月下旬、森長可が率いる織田軍が高遠城を攻撃し、わずか1日で落城させた。城主・仁科盛信(武田勝頼の弟)は自害している。高遠城攻略後、織田信忠軍は直ちに新府城方面へ進軍、総勢約30,000人と推定されている。主力部隊は、織田信忠を総大将に、森長可・団忠正・木曾義昌・遠山友忠らが先鋒を務め、河尻秀隆・毛利長秀・水野守隆らが本隊を構成していた。進軍ルートは伊那谷から釜無川沿いを北上し、韮崎の新府城へ向かった。武田勝頼軍は総勢約15,000人程度とされるが、実際には、離反や士気低下により有効戦力はそれより遥かに下回っていた。この迅速な進軍により、武田勝頼は新府城を放棄し、3月3日、城を自ら焼いて逃亡した。新府城は防御に優れた構造であったが、築城からわずか68日で放棄された。勝頼は家族とともに逃亡し、信頼していた家臣・小山田信茂の岩殿城を目指して落ち延びた。しかし、小山田信茂も織田軍に内通しており、城に入ることができなかった。3月11日に天目山で勝頼は息子・信勝や妻とともに、自害して生涯を閉じた。これにより甲斐武田氏は滅亡した。信忠の軍はわずか1ヶ月で武田氏を滅ぼすという圧倒的な戦果を挙げた。

この戦いは「甲州征伐」と呼ばれ、武田勝頼は自ら新府城に火を放ったとあるが、後に天正壬午の乱の際には徳川家康もここで籠城した。

『七里岩』は、韮崎市の中心部で、交通の要所として発展してきた。台地上では桃などの果樹栽培が行われており、農業が地域経済の一端を担っている。しかし、高齢化が進行し、特に65〜74歳の層が増加し若年層の流出が課題、人口は2005年の約33,800人をピークに減少傾向、2020年には約29,000人、2050年には2万人を下回ると予測されている。一方、空き家バンクの活用や移住支援が進み、都市部からの移住者が増加し、空き店舗の再利用が活発化している。

釜無川と塩川は、富士川水系の一級河川で、釜無川の水源は南アルプス・八ヶ岳周辺の急峻な山岳地形から流れ出す急流、その流域は南アルプス市・韮崎市・甲斐市など富士川の上流部にあたり、地域では富士川と呼ばれる前の流域を「釜無川」として認識している。

塩川の水源は奥秩父山塊(金峰山・瑞牆山)、渓谷を蛇行しながら穏やかに流れ、

その流域は 北杜市 → 韮崎市 → 甲斐市

釜無川左岸の塩川大橋付近で釜無川と合流、言わば塩川は釜無川の支流であり、甲斐市付近で釜無川に合流する。

目次

|

| かつて古阿弥陀岳は標高約3,400mに達する巨大な成層火山だったと推定されている。しかし約10万年前、大規模な山体崩壊が発生し、山頂部の大半が失われた。 この崩壊によって形成されたとされる山々には 赤岳(2,899m) 阿弥陀岳(2,805m) 権現岳(2,715m) 硫黄岳(2,760m) 横岳(2,829m) 旭岳、西岳、編笠山など これらは、崩壊後の残存火口や新たな噴火活動によって形成された峰々であり、八ヶ岳南部の主峰群を構成している。 現在の八ヶ岳連峰には以下のような痕跡が見られる。 硫黄岳北面の崩壊跡:火山内部の成層構造が露出しており、山体崩壊の痕跡が明瞭。 赤岳〜横岳の稜線:古阿弥陀岳の成層火山時代の構造線が残っているとされる。 七里岩台地:崩壊物が堆積した地形として知られ、地質観察が可能 八ヶ岳は現在、南北に連なる複数の峰からなる連峰であり、古阿弥陀岳の崩壊後に新たな火山活動によって形成された溶岩円頂丘(編笠山、西岳、美濃戸中山など)も含まれている。 古阿弥陀岳の崩壊は、地質学的には世界有数の規模とされる山体崩壊であり、八ヶ岳の成り立ちを理解するうえで欠かせない要素である。 |

第四紀更新世後期の約10万年前、古阿弥陀岳は大規模な山体崩壊を起こした。これは火山活動の衰退とその後の風化と浸食により地質が不安定になったと考えられている。山体の崩壊で山頂部ほぼ全体が失われる。その結果、現在の阿弥陀岳(2,805m)や赤岳(2,899m)などの峰々が形成された。

この崩壊は、第四紀更新世チバニアン期の約20〜25万年前の韮崎岩屑流とは別の地質イベントである。

韮崎岩屑流は、八ヶ岳南部の火山体、権現岳〜阿弥陀岳周辺で発生した大規模な山体崩壊で、水を含まない乾燥した岩屑流である。高エネルギー・高粘性の流動であり、 堆積物は甲府盆地まで達し、流れ山hummocky terrain(最大500m)を形成し、その容積は10km3以上とされ、日本最大級の岩屑流であった。主に山梨県韮崎市周辺から甲府盆地北縁にかけて分布し、それは八ヶ岳南麓から甲府盆地に向かって流下した韮崎岩屑流の末端部、特に韮崎市日野春駅付近〜新府・穴山・教来石(きょうらいし)地域にかけて多数の流れ山が確認されている。相対高100〜200m、最大で直径500m級の丘陵が存在し、円形・楕円形・卵型・湾曲型など形状は多様である。八ヶ岳南部(権現岳〜阿弥陀岳)からの山体崩壊により、岩塊が高速で流下し、流下中に回転・移動した岩塊が堆積し、流れ山を形成した。 古地磁気研究により、岩塊が水平回転しながら流下したことが判明している。

八ヶ岳は複数回の山体崩壊を経験していると考えられており、20万年前の韮崎岩屑流と、10万年前の古阿弥陀岳の崩壊は別個の現象として捉えるのが妥当である。韮崎岩屑流はより古い崩壊、権現岳付近に由来し、古阿弥陀岳の崩壊は後の火山活動の終焉と局地的な地形変化に関係していると考えられる。八ヶ岳は、一度きりの崩壊ではなく、幾度も自身を崩しながら新たな姿を刻んできた火山であり、韮崎岩屑流はその最初の大きな記憶であり、古阿弥陀岳の崩壊はその後の再構築の一章の始まりであった。

「富士山と八ヶ岳の背くらべ」伝説

かつて、八ヶ岳は富士山よりも高かった。その中心に聳えていたのが、古阿弥陀岳、推定標高約3,400mの巨大な火山であった。

ここに登場する神々と山々

• 富士山の神:木花咲耶姫(このはなさくやひめ)

• 八ヶ岳の神:磐長姫(いわながひめ)

• 仲裁役:阿弥陀如来

水裁判の物語

神々が「どちらが高いか」で争った末、阿弥陀如来が両山の頂に樋をかけて水を流した。

すると、水は富士山の方へ流れ、八ヶ岳の方が高いと判明した。

この結果に怒った富士山は、八ヶ岳の頭を太い棒で叩いた。

その衝撃で八ヶ岳は八つに裂け、現在のような峰々(赤岳・阿弥陀岳・硫黄岳など)に分かれてしまった。

磐長姫と瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の神話は、『古事記』と『日本書紀』の両方に記されているが、細部に違いがある。

『古事記』:上巻(神代の巻) では、

瓊瓊杵尊が木花咲耶姫に求婚した。父親の山の神・大山津見神(おおやまつみのかみ)が姉の磐長姫も一緒に差し出す。 瓊瓊杵尊は磐長姫の容貌を嫌って送り返した。木花咲耶姫だけを娶った。その結果、「天孫の命は花のように儚くなった」と語られる。

瓊瓊杵尊は、天照大神の孫で、天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)の子、天孫降臨神話の主人公で、地上(葦原中国)を治めるために高天原から降臨した神である。木花咲耶姫との間に、海幸・山幸神話で知られる火遠理命(ほおりのみこと)などをもうけた。

この神話の象徴的な意味は、永遠と繁栄の対比であり、大山津見神は、磐長姫を「岩のように永遠の命を授けるため」、木花咲耶姫を「花のように繁栄を授けるため」に差し出した。瓊瓊杵尊が磐長姫を拒んだことで、天孫の命は花のように儚く、短命となった。この神話は、神々の不死から人間の死への移行を象徴する重要なイベントであった。神の時代から人の時代へと移る中で、「死」が人間に与えられた宿命となった契機を語る。

この物語は、永遠性(磐)と繁栄(花)という二つの価値の選択と、その結果としての「死」の導入を描いている。この神話は、神々の不死から人間の死に移行する重要な転換点であり、神の時代から人の時代へと移る中で、「死」が人間の宿命となった。

伝説に宿る真実と過誤

約25万年前、古阿弥陀岳は富士山よりも高く、活発な火山活動を続けていた。第四紀更新世後期の約10万年前、大崩壊期に入り、山体の大部分を失い、崩壊物は韮崎や竜王を経て甲府盆地まで流下した。

一方、富士山は第四紀完新世初期の約1万年前から火山活動を再開し、現在の標高3,776mに達した。

地質時代の「背くらべ」では八ヶ岳が勝った。その後の富士山の「しっぺ返し」が、神話として語り継がれている。

伝説によれば、古阿弥陀岳が頭を太い棒で叩かれて流した涙が湧き出た場所が、現在の北杜市「大泉」という地名になったとも言われている。

山梨県北西端に位置する大泉村(おおいずみむら)は、山梨県北巨摩郡にかつてあった村、2004年11月1日、北巨摩郡内の6町村と新設合併し、北杜市となった。現在は北杜市大泉町となっている。八ヶ岳連峰の主峰赤岳を頂点に南北に長い帯状の村域である。村域の大半が山林で、南部を中心に集落が存在。赤岳をはさみ、長野県と接している。

清里高原の川俣川渓谷にある吐竜の滝(どりゅうのたき)は、山梨県北杜市大泉町西井出にある滝、落差10m、幅15m。標高は1250m。八ヶ岳南東麓の地下水が溶岩層を通って湧き出した事により形成された滝で、岩間から絹糸のように流れ落ちる姿から「竜の吐く滝」と名付けられた。

(現在の富士山【新富士火山】は約1万年前に誕生したとされている。チバニアン期にはまだ形成されていなかった。チバニアン期に活動していたのは、富士山の前身である「古富士火山」や「小御岳火山【こみたけかざん】」などの火山群で、特に古富士火山は更新世後期の約10万年前以前に活動していたとされ、チバニアン期の後半から活発な前兆があった事も指摘されている。

古富士火山の標高は、現在の富士山【3,776m】よりも低かったと推定され、

正確な標高は不明であるが、2,000〜3,000m程度だった可能性が高いとされている。)

目次

まず「南八つ地域」では、前述の「古阿弥陀岳火山」の山体崩壊ののち、周辺部にあたる地域に、権現岳火山、横岳火山(当時は、横岳から硫黄岳にかけての一帯)といった小型火山が形成されていた。その他、西岳火山(成層火山)や、編笠山火山(溶岩ドーム)が形成されていた。

なおこれらの火山の形成時期は、チバニアン期終期前後の約20万年前から約10万年前の時代が想定されている。また現在の阿弥陀岳では、前述の「古阿弥陀岳火山」が噴出した際の溶岩で形成されているようだ。

硫黄岳

「南八つ地域」の硫黄岳付近では、少なくとも2回の山体崩壊が起こった。

第1回は平安時代の仁和三年(887年)7月30日 (旧暦)、その原因は、東海・東南海・南海の3カ所が連動した南海トラフ地震と考えられるマグニチュードは8.0~8.5相当の仁和地震(五畿七道地震)による強い揺れであった。京都では多くの建物が倒壊し圧死者多数、大阪湾には津波押し寄せ、甚大な被害を出した。

北八ヶ岳の火山体が激しく揺すられ、天狗岳〜硫黄岳周辺で大規模な山体崩壊が発生した。天狗岳東面が大規模崩落、岩屑雪崩となって大月川を流下して千曲川上流部を閉塞、湛水高130mの巨大な天然ダム(「古千曲湖1」、南牧村史【1986】)では南牧湖)を形成した。更にその先端は「小海駅」近くまで流下したことが分かっている。

その約303日後、平安時代仁和四年(888年)の梅雨期に、「古千曲湖1」が満水になり決壊、第2回の大洪水を引き起こし中流域に甚大な被害を及ぼした。『仁和地震』による八ヶ岳の崩壊で形成された日本最大規模の天然ダムの決壊であった。それにより大洪水が発生し、信濃国の六郡(佐久・小県・埴科・更級・水内・高井)に甚大な被害がおよび、多くの人命が失われ、ダム遺跡は「仁和の洪水砂」に覆われた。

硫黄岳北面から天狗岳東面、稲子岳付近にかけて、大規模な山体崩壊が起きていた。最初の山体崩壊では、八ヶ岳東側に岩屑なだれが流下し、大月川から千曲川流域へと火山性泥流となって襲った。「千曲川泥流」、「海ノ口泥流」という名称がついている。

現在では、稲子岳の近くから天狗岳東面、夏沢峠東面、硫黄岳北面へと崖状地形が続き、その東側、しらびそ小屋がある辺りや、夏沢鉱泉があるあたりは、低い凹地状地形となっているが、この地形は、この時の山体崩壊の跡と言う。この時、稲子岳(2388m)の山体も横滑りしつつ崩壊し、現在のような、主稜線より東側に、一段低い位置に山体があり、その間に舟状凹地がある、という変わった地形となった。

現在では、稲子岳の近くから天狗岳東面、夏沢峠東面、硫黄岳北面へと崖状地形が続き、その東側、しらびそ小屋がある辺りや、夏沢鉱泉があるあたりは、低い凹地状地形となっているが、この地形は、この時の山体崩壊の跡と言う。この時、稲子岳(2388m)の山体も横滑りしつつ崩壊し、現在のような、主稜線より東側に、一段低い位置に山体があり、その間に舟状凹地がある、という変わった地形となった。この時も岩屑なだれが下流で泥流化して遠距離に流れ下ったが、この泥流は、「大月川泥流」という名称がついている。また八ヶ岳東側の松原湖沼群も、この時の岩屑なだれで形成されたと推定されている。

硫黄岳北斜面には、現在も山体崩壊の痕跡が明瞭に残っており、火山内部の溶岩流や火砕岩が露出している。その大きな「山体崩壊」の跡が現存している「硫黄岳」の北斜面直下に「本沢温泉」があり、この温泉は標高2150mに位置し、日本最高所の野天風呂として知られている。野天風呂付近から流れ出す湯川の水は、硫黄岳の爆裂火口周辺に降った雨や雪が地中に浸透し「伏流水」なって、野天風呂付近から流出した。湯川の上流部には砂防ダムは建設されていないが、下流域の標高1100m付近より多段の砂防ダムが建設されている。湯川の中流域は急峻な「V字谷」であり、湯川の削り出す火砕流の土砂は相当程度あるものと思われる。

硫黄岳は、南八ヶ岳連峰の北部に位置する標高2,760mの成層火山で、火山活動と地形変化の記憶を今も色濃く残す山である。

八ヶ岳火山群は第四紀カラブリアン期の約100万年前から活動を開始し、硫黄岳はその中でも比較的新しい火山体に属する。噴火によって流出した安山岩質の溶岩流と火砕物が積み重なり、現在の山体が形成された。硫黄岳の北斜面には大規模な「山体崩壊」の跡が残り、火山の内部構造が露出している。黒い水平層は固化した溶岩流、白っぽい層は火砕岩で、地質の成り立ちを視覚的に理解できる貴重な場所である。

黒い水平層が、固化した溶岩流の組成で、主に流紋岩rhyoliteで黒曜石状の部分を含む暗灰色の溶岩で 流理構造(縞模様)を持つ 。一部に枕状構造が見られる。つまり水中で噴出した可能性が高いので、.実に.興味深い。 石英SiO2・斜長石・カリ長石などを主成分とする酸性火成岩で、黒曜石は急冷された流紋岩で、ガラス質のSiO2が主体となる。

白っぽい層の火砕岩の組成 は、流紋岩質の火山角礫岩・凝灰岩で 軽石・火山灰・火砕流堆積物からなる。下部は粗粒で集塊岩状で、軽石角礫岩が主体 、その上部は細粒化し、ガラス質凝灰岩に移行している。また沸石 zeoliteによる半固結〜固結状態であるため 、軽石、つまり多孔質の流紋岩質火山ガラスでSiO2が多い。火山灰が固まってできた岩石グループの総称で沸石とも呼ばれ、自然界には40以上の種類があるといわれている。 中に隙間が多くあり、加熱すると隙間から空気や水分がブクブク出てくる様子から沸石(ふっせき)と呼ばれるようになった。火山灰は、微細な火山ガラス片で、鉱物粒子は石英や斜長石など、火砕流堆積物は冷却節理を持つ角礫、ガラス質成分が多い。

硫黄岳の地層は主に流紋岩質の火山活動によって形成されており、黒い層は溶岩流、白い層はその噴火に伴う火砕物の堆積によるもので、どちらもSiO2含有量が高く、酸性火成岩に分類される。SiO2含有量が高い、約70%以上の岩石は流紋岩rhyoliteに分類される。流紋岩は酸性火成岩で、粘性が高く、爆発的な噴火を起こしやすい。 ガラス質が意味するのは、溶岩が急冷されて結晶化できずに固まった状態、つまりガラス質主体の黒曜石obsidianなどがその代表となる。

SiO2が多いのは粘性が高い溶岩、つまり流動性が低く、溶岩は遠くまで流れず、ドーム状に盛り上がるか、或いは爆発的に噴出する。硫黄岳の黒い層の溶岩流の痕跡は、急冷されたガラス質の流紋岩であれば、水中噴火や火砕流の堆積を示唆する。 白っぽい層の火砕岩は、SiO2が多い軽石や火山灰からなり、爆発的噴火の痕跡となる。ガラス質SiO2(非晶質シリカ)は化学的に不安定で、風化すると粘土鉱物(スメクタイト、カオリナイトなど)に変化し、そのため、硫黄岳の地層は風化が進みやすく、白っぽくなる傾向がある。

(ガラス質SiO2の結合【Si–O】自体は非常に強固であるが、ガラス質SiO2は結晶構造を持たず、SiO4四面体がランダムに連結された三次元ネットワーク構造を形成する。

例えば、『≡Si–Si≡ 結合、E'中心』・『≡SiOO• ラジカル』・『不対電子を持つSiやO原子』など

この非晶質構造には化学的欠陥が存在し、Si–O–Si結合角が広範囲に分布し、反応性の高い部位として存在するため、局所的な歪みや応力が生じやすい。

また、ガラス質SiO2は密度が低く(約2.2 g/cm3)、ネットワークが疎となり、気体分子や水分子が容易に侵入・拡散する。

これらが「化学的に不安定」とされる理由で、特に高純度用途【光ファイバー、半導体など】では、製造過程や原料由来で混入するH・Cl・F・OHなどの不純物は、Si–Oネットワークを切断し、≡SiX(X = H, OH, F, Cl)型の欠陥を形成する。 これにより、ガラスの化学的安定性が低下し、腐食や劣化が進行しやすくなる。これらの欠陥が性能を悪化するため、精密な制御が求められている。)

沸石化作用Zeolitizationとは、火山性堆積物(特に火山灰や凝灰岩など)が地下水や熱水の影響を受けて、沸石zeoliteという鉱物に変化する過程を指す。沸石は、約40種類以上の鉱物の総称である。ガラス質や不安定な鉱物が分解され、典型的には直径0.3~0.8 nmの微細孔構造を有する。その骨格におけるアルミニウム原子とケイ素原子が酸化物によって結合することで、Si-O-Al・Si-O-S・Al-O-Al結合の3次元ネットワークが形成され安定なゼオライト鉱物に再結晶し、結果として、火砕岩が半固結〜固結し、白っぽく風化した層になる。

硫黄岳の白っぽい火砕岩層は、珪長質が多い流紋岩質(酸性岩)の軽石や火山灰が堆積したもので、火山灰や軽石、火砕流堆積物から成る「硫黄岳火山砕屑物tephra」に含まれ、流紋岩質の溶岩ドームや溶岩流の間に挟まれて分布している。特に北斜面の崩壊地形で濃密に観察される。山体崩壊によって火山内部が露出し、複数の水平の黒い溶岩流のバンドの間に、白っぽい火砕岩層が挟まれている。本沢温泉付近から北斜面を望むと、その火砕岩層が明瞭に確認できる。特に、新期転動堆積物(III-t)や古期転動堆積物(I-t)の中に、火砕岩層が挟まれていることが多く、層理ばかりか逆級化構造も見られる。逆級化構造とは、堆積物の粒の大きさが下から上に向かって粗くなる構造のことで、通常の堆積では、重い粒子が先に沈むため、下層が粗粒、上層が細粒になる「正級化構造」が一般的である。逆級化は火砕流堆積物・崩壊堆積物・土石流堆積物などが急激な堆積環境の変化を物語る。その火砕流の減速・再堆積、崩壊堆積物の混合など、硫黄岳のかつての噴火や崩壊などのダイナミクスを復元するのに役立つ。

本沢温泉付近の湯川の上流域には、火砕流由来の土砂が多く含まれている。標高1100m付近から下流にかけて、砂防ダムが多段に設置されており、火砕岩層の浸食・流出が長久に及ぶ、しかも活発であったことを示している。

古期転動堆積物(I-t) は約 6,000年前以前(完新世前期〜中期)に、硫黄岳の古期溶岩(I)の噴出に伴い、山体の一部が崩壊して形成された。主に硫黄岳の東側山体の下部に分布し、浸食谷が発達しているが、その後の溶岩流やテフラtephraに覆われている。 地質的には、流紋岩質の角礫が主体で、冷却節理を持つ岩塊が多く、初生の崖錐と考えられている。崖錐とは、急傾斜の山麓に風化した岩石片がすべり落ちてできた半円錐状の堆積物を言う。

新期転動堆積物(III-t) の年代は、約数千年前〜現在にかけて(完新世中期〜後期) 、硫黄岳の新期溶岩(III)の噴出に伴う山体崩壊によって形成された。主に山頂部から西側山体に分布し、溶岩の舌状地形と急崖に接しており、活動的な地形を示す。 転動堆積物の中に火砕岩層(硫黄岳テフラ)が挟まれており、層理や逆級化構造を伴う。噴火と崩壊が交互に起こった輻輳する火山活動の痕跡である。

この年代の推定根拠は、九州南方沖の海底火山、鬼界カルデラの約7,300年前のアカホヤ噴火(完新世【1万1700年前~現在】で世界最大の噴火)を基準にする。硫黄岳の活動はその後に活発化している。

硫黄岳は現在も活発な火山ガスの放出が続く活火山で、1990年代以降、火口中央部に高温噴気地帯が出現し、竪穴状火孔が形成された。これに伴い火山灰の放出も観測されている。噴気孔からは硫黄に富んだ火山ガスが放出され、昇華によって硫黄堆積物が形成されることもある。硫黄岳は現在も火山ガスの噴出が続く活火山で、山頂付近には硫黄を含む噴気孔があり、昇華硫黄が堆積することもある。これが「硫黄岳」という名称の直接的な由来である。

(硫黄岳の昇華硫黄は、火山活動によって放出される高温火山ガスが地表付近で急冷されることで生成される「火山昇華物」の一種である。硫黄岳の高温噴気孔からは、約400〜800℃以上の高温火山ガスが継続的に放出されている。その主成分は 亜硫酸ガスSO2、硫化水素H2S、塩化水素HCl、フッ化水素HF などである。地表付近で火山ガスが急激に冷却されると、ガス中の成分が化学反応を起こし、固体鉱物として析出される。特に SO2 や H2S が空気中の酸素と反応することで、単体硫黄S8が生成される。

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

2SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

硫黄岳の昇華鉱物は、高温・高濃度の火山ガスと、急冷環境という特殊な条件下で形成される。火山ガス中の硫黄成分が直接固体化する「昇華」によって、昇華硫黄が噴気孔周辺に黄色い結晶として析出される。

硫黄岳などの火山では、火山ガス中の H2S や SO2 が酸化されることで S8分子が生成される。この鮮やかな黄色の結晶または粉末が「昇華硫黄」と呼ばれ、8個の硫黄原子が正八角形に近い構造で結合する。常温常圧で最も安定した硫黄の分子構造と言える。)

最大温度は約880℃に達することもあり、マグマ由来のガスが地表に達している証拠と言われている。火口周辺では火山ガスの濃度が高くなることがあり、風向きや天候によっては注意が必要となる。数値シミュレーションによると、硫黄岳の地熱活動は、800年以上継続しており、山体の透水性とマグマの脱ガスが広範な熱水系を維持していると考えられている。

北斜面直下には本沢温泉があり、湯川の源流域に位置する。温泉は火山活動の副産物であり、地熱の恵みと言える。湯川は、長野県南佐久郡南牧村を流れる川となり、海尻駅の南で千曲川に合流する。その長さは10km余り、湯川の水質は上流にある本沢温泉の影響を受け、下流部においてpH 5.0と酸性を示し、塩素やケイ酸、リン酸を多く含んでいる。魚類や虫は生息できないと言う。苗が枯れるので田に引くこともできないとされた。

編笠山

八ヶ岳火山群の形成は、新生代新第三紀鮮新世以降(約533万年前〜258万年前)に始まったと考えられているが、当時この地域は海底ではなかった。日本列島は既に現在のような陸地の骨格を形成しており、八ヶ岳周辺も陸地化していた。

八ヶ岳火山群の形成は、新生代新第三紀鮮新世以降(約533万年前〜258万年前)に始まったと考えられているが、当時この地域は海底ではなかった。日本列島は既に現在のような陸地の骨格を形成しており、八ヶ岳周辺も陸地化していた。八ヶ岳火山群の活動は、鮮新世末〜更新世初期カラブリアン期(約300万〜120万年前)にかけて始まった。その鮮新世当時の八ヶ岳周辺は、湖沼や河川環境が広がる低起伏の陸地であった。この時代の地層には湖成層や段丘堆積物が見られ、海洋堆積物はほとんど存在しない。火山活動はこの陸地上で起こり、玄武岩〜安山岩質の溶岩流や火砕物が堆積して成層火山を形成した。

塩嶺地域(長野県岡谷市〜辰野町周辺)は、北八ヶ岳火山群の北麓に位置し、前期更新世以前の火山岩類、玄武岩質溶岩などが分布している。 これらの火山岩は陸上での噴出を示す構造、柱状節理columnar jointsや溶岩流の層序を持ち、当時すでに陸地であったことを示唆する。特に柱状節理の発達は、空気中でゆっくり冷却された証拠となる。陸上で比較的ゆっくりと均質に冷却されれば、節理面が垂直に伸び、六角形が整い柱状節理が発達しやすい。北八ヶ岳の蓼科山や天狗岳周辺では、こうした節理構造が明瞭で、空気中で冷却された、陸地であったことを示す。

また、玄武岩質溶岩の粘性は低いが、水中では広がりにくい、急冷して枕状溶岩pillow lavaになるか不規則な節理が形成され、ガラス質が多くなる傾向がある。一方、八ヶ岳周辺では、広範囲に流れた溶岩流sheet lavaが確認されており、これは陸上での噴火と流下を示す。しかも、海成堆積物との不整合関係が見られない。もし海底で噴火していたなら、海成堆積物(泥岩・砂岩・海生化石など)の上に溶岩が載るはずである。しかし、八ヶ岳周辺では、基盤がすでに陸地化していたため、海成層との接触が見られない。

火山砕屑物は、陸上での堆積と時間経過が伴えば、火山灰やスコリアscoriaが風化して赤色土壌化している層が見られ、これは陸上での長期的な風化作用を示すが、確認されていない。

(主に玄武岩質のマグマが噴火の際に地下深部から上昇し、減圧することによってマグマに溶解していた水などの揮発成分が発泡するため多孔質となるスコリアは、非常に軽く表面がザラザラし、触れると.ぽろぽろと崩れやすい。スコリアの色は一般に黒色〜暗灰色であるが、噴出した時の条件によってはマグマに含まれる鉄分が酸化して酸化鉄となり、紫〜赤色となる場合がある。 軽石ほどには鉱物結晶を含まない、おおよそガラス質である。)

北八ヶ岳の火山砕屑物には玄武岩質の成分が含まれている。特に、約120万年前から100万年前にかけての前期更新世の活動期には、SiO2含有量約45〜52%の穏やかな低粘性の溶岩流となる玄武岩質溶岩の噴出が繰り返され、成層火山体が形成された。火山砕屑物(スコリア・火山灰・火山礫)も玄武岩質マグマ由来のものが多い。この初期の活動期には玄武岩質が主成分であり、陸地での噴火を示す重要な証拠となっている。初期の活動期には玄武岩質が主成分であり、陸地での噴火を示す重要な証拠となっている。

蓼科山も、カラブリアン期の約120万年前から100万年前にかけて、玄武岩質溶岩が繰り返し噴出し、成層火山体を形成した。この火山活動は海底ではなく陸上での噴火であり、基盤がすでに陸地化していた証拠とされる。また鮮新世以降の火山岩類が海成堆積物を覆っていない。しかも、火山岩の噴出構造が、陸上起源(溶岩流、火砕流堆積物)であり、地層中に海生化石が含まれない。

北八ヶ岳の中期更新世以降(約100万年前〜)の噴出物は、安山岩〜デイサイト質へと変化した。安山岩のSiO2含有量約52〜63%、中粘性のため中程度の爆発力を示す。デイサイトのSiO2含有量約63〜68%、高粘性のためドーム形成や爆発的噴火を示す。次第に.火山砕屑物もより珪長質に富む傾向があった。

玄武岩質の火山砕屑物は、低粘性マグマの噴火を示し、空気中で冷却された柱状節理や溶岩流地形とともに、陸地化の証拠となる。北八ヶ岳では、これらの砕屑物が溶岩流と交互に堆積しており、成層火山の典型的な構造を形成している。北八ヶ岳では、前期更新世の玄武岩質溶岩から、中期更新世以降に安山岩〜デイサイト質へとマグマ組成が進化したことで、粘性が顕著に上昇した。

溶岩は流れにくくなる → 溶岩ドームや溶岩円頂丘を形成 • 火口付近にマグマが滞留 → 爆発的噴火や火砕流のリスクが増加 • 噴出物はより細粒化 → 火山灰・軽石・スコリアが増える。

北八ヶ岳の蓼科山や天狗岳周辺では、こうした粘性の高い溶岩による急峻な地形やドーム状構造が見られる。

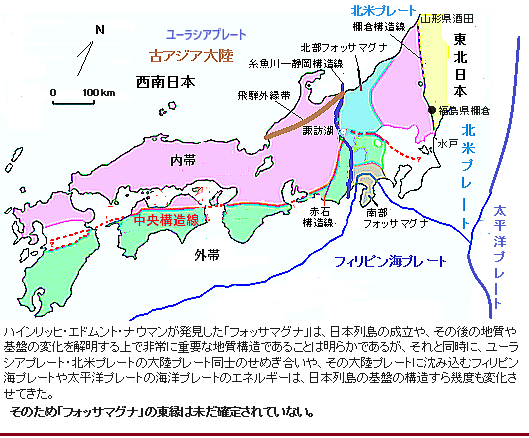

フィリピン海プレートの北上による伊豆・小笠原弧の衝突が、フォッサマグナの形成と地殻変動を引き起こした。これにより、地殻の引き伸ばしと断層活動が活発化し、マグマの上昇経路が開かれ、火山活動を誘発した。編笠山は八ヶ岳火山群の最南端に位置し、フォッサマグナの西縁に接している。この地域は、南北方向の地殻変動帯(中央構造線)と、東西方向のプレート境界(伊豆-小笠原弧の衝突帯)が交差する構造上にある。

編笠山(八ヶ岳連峰の南端に位置する成層火山)の形成には、フィリピン海プレートのエネルギーが少なからず関与している。フィリピン海プレートは年間数cmの速度で北上しており、伊豆・小笠原弧を本州に押し付けている。この衝突により、フォッサマグナが形成され、周辺の地殻構造を大きく変形させた。編笠山を含む八ヶ岳火山群は、フォッサマグナの西縁に位置している。 フィリピン海プレートの衝突によって、地殻の引き伸ばし(拡張)と断層活動が活発化し、マグマの上昇を誘発する構造が露呈した。

しかも、編笠山周辺では、断層活動、特に南北方向の正断層が活発で、これがマグマの通り道となり、新第三紀以降の火山活動を誘発し、八ヶ岳火山群の形成につながった。編笠山は約20万年前に活動を開始し、安山岩質の溶岩と火砕物を噴出して成層火山を形成した。火山活動は現在は休止しているが、地形や岩石からは、プレート境界の影響を受けた火山活動の痕跡が読み取れる。

編笠山の円錐形の成層火山地形は、安山岩質溶岩と火砕物の繰り返し噴出による。周囲には段丘状の溶岩流地形が広がる。主に安山岩〜玄武岩質の火山岩が分布し、しかも斑晶を含む中性〜苦鉄質岩が多い。これはプレート境界型火山に典型的な事例である。また、周辺には南北方向の断層群(例えば糸魚川−静岡構造線)が存在し、地殻変動の痕跡が明瞭にある。これらはプレート境界の力学的影響を示す。

編笠山は、南八ヶ岳の最南端に位置する標高2,524m、その名の通り「編み笠」を伏せたような美しい円錐形がその名の由来、山頂部は、主に安山岩質の多量の岩塊が占有し、ハイマツの限界域でもある。山頂からの眺望では、南に甲斐駒や鳳凰三山が釜無川を隔ててぐっと迫るところにある。また、北に間近に見る権現岳・赤岳・阿弥陀岳などの連なりは、一際迫力がある。

八ヶ岳連峰は第四紀更新世カラブリアン期の約100万年前~30万年前に活動した複数の成層火山群で、編笠山もその一つである。

北八ヶ岳が比較的若い火山であるのに対し、南八ヶ岳の赤岳・阿弥陀岳・編笠山などは古期火山に属し、浸食が進んでいる。編笠山も典型的な成層火山(複成火山)で、溶岩流と火砕物が交互に堆積したことで形成された優美な山容からのなだら

かな流れが、そのまま裾野に広がり富士見高原を形成する。

山頂から裾野にかけての均整の取れた円錐形は、八ヶ岳の中でも特に美しいとされ、登山者に人気で、標高約1,500m付近から山頂直下までは針葉樹林が広がっている。主に日本の固有種であるシラビソ(マツ科 モミ属)とコメツガ(マツ科 ツガ属)などの冷温帯針葉樹が優占し、その林床や林縁は湿度が高く、日照が適度に遮られるため、常緑の苔類やシャクナゲなどが繁茂している。またヤマハハコ、グンナイフウロ、シナノオトギリなどの高山植物が色どりを添える。

標高2,400m付近から森林限界に達し、そこから上はハイマツ帯と岩石帯に移行する。八ヶ岳の中でも比較的標高が高い編笠山ならではの垂直分布で、気温・風・積雪の影響を強く受ける環境であるためか、山頂部には大きなに安山岩質の岩塊が露出しており、火山活動の痕跡も見られる。青年小屋周辺ではヤナギランの群落も、火山性土壌と冷涼な気候に適応した種と言える。

編笠山は八ヶ岳連峰の最南端に位置するコニーデ型の火山で、第四紀チバニアン期の約50万年前に活動したとされている。「コニーデ型火山」と呼ばれるのは、その円錐形の美しい山容と、火山活動によって形成された構造的特徴に由来する。 「コニーデconide」はフランス語で「円錐形」を意味し、地理学では成層火山stratovolcanoを指す。その後の侵食や山体崩壊により、火口などの明瞭な噴火地形は失われ、現在はなだらかな山容と岩塊地形が残るのみである。山頂付近の北斜面などに大きな岩塊が散在しており、また、岩屑なだれや八ヶ岳南麓に広がる広大な扇状地地形、編笠山の西麓に広がる富士見高原や八ヶ岳の南東麓の清里高原・野辺山高原なども、火山活動の痕跡としては美しい!

山頂からは360度の展望が開け、富士山・南アルプス・権現岳・赤岳・阿弥陀岳などが一望できる。特に晴天時にはその眺望が登山者の大きな魅力となっている。

目次

|

| 蓼科湖からの南八ヶ岳眺望 左(北) から前横岳・美濃戸中山・赤岳・阿弥陀岳・旭岳・権現岳 |

八ヶ岳火山群の活動の始まりは、南から北へ、つまり南八ヶ岳は古八ヶ岳期の主役であり、赤岳・硫黄岳・前横岳などが同時期に形成された。古八ヶ岳期(第四紀カラブリアン期の約130万年前〜チバニアン期の40万年前)の中心的な火山体は、赤岳・硫黄岳・横岳など南八ヶ岳の主峰群が、南八ヶ岳を中心に安山岩質の成層火山を形成した時期で、初期には「火山の根」と呼ばれる貫入岩体として玢岩(ひん岩porphyrite)が形成され、後に成層火山として赤岳・硫黄岳・横岳が誕生した。

ひん岩は、斜長石を主成分とする中性の半深成岩(地中で比較的ゆっくり冷却、深成岩より速く、火山岩より遅い)で、斑状組織が特徴で、主に石英・斜長石・黒雲母・角閃石から成り立っている。貫入岩体、特にひん岩質のものが「火山の根」と呼ばれる理由は、マグマの供給源に近い位置にあり、その貫入岩体は、地表に噴出することなく地中深くにマグマが冷却・固結したものである。火山活動の際、マグマは地殻内を上昇するが、途中で冷えて固まることがある。この固まったマグマが貫入岩体であり、火山の噴火口や火砕流の「源」となるマグマ溜まりの痕跡になる。

八ヶ岳連峰の中では最高峰の赤岳に次ぐ2番目の高さで、その標高は2,830m(奥ノ院)であり、八ヶ岳中信高原国定公園に属する。横岳とは、台座ノ頭(だいざのあたま)から奥ノ院(おくのいん)、無名峰(むめいほう)・三叉峰(さんじゃほう)・石尊峰(せきそんほう)・鉾岳(ほこだけ)・日ノ岳(ひのだけ)へと稜線に連なる岩峰群の総称であり、長野県茅野市と南佐久郡南牧村にまたがる。

|

| 稜線上の横岳の分岐・三叉峰に到着。 そこからは登山道わきに高山植物の花が、 ミヤマキンバイ・オヤマノエンドウ・コメバツガザクラ・イワウメ・ミネズオウ、コイワカガミ、 そして、ツクモグサとの出合! |

一般的には硫黄岳・横岳・赤岳と縦走するコースが人気だが、三叉峰から東に伸びる杣添尾根(そまぞえおね)から登るルートもある。横岳稜線の西側には大同心、小同心の大岩壁がそびえ立ち、バリエーションルート・ロッククライミング・アイスクライミングの対象となっている。同心とは、江戸時代、主に警務を担当した下級役人のことを指し、山岳信仰が隆盛になった江戸時代、大同心・小同心を奥ノ院の警護役として見立てた。

火山の地表部分や火口、溶岩流や火砕流堆積物などは風化や侵食で失われやすいが、地下の貫入岩体は長期間残存される。そのため、地表の火山が消えた後でも、地下に残る貫入岩体が「火山の根」として認識される。また、マグマが周囲の変成岩(例えば黒雲母片麻岩)を部分的に融かすことで、よりアルミニウムAlに富んだ成分を取り込み、ザクロ石Fe3Al2(SiO4)3やガーネットFe3Al2(SiO4)3、菫青石(きんせいせき)(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)などの鉱物を結晶化する。

特に玢岩質(中性の火成岩)は、火山活動の中期〜後期の『マグマ進化』を示すことが多く、火山の成長史を読み解く鍵になる。ジルコンU-Pb年代測定により、玢岩(ひんがん)とマグマの形成時期が一致することが確認されており、同時期の相互作用が示唆された。また、サブソリダス組織(冷却後の鉱物配列)から、マグマの冷却様式や変性の程度が定量的に評価されている。マグマ進化における玢岩の変性は、マグマと周囲の地殻岩石との相互作用によって生じる重要なプロセスである。マグマの熱によって、周囲の玢岩が緻密化する。これにより、岩石の鉱物組成や構造が再結晶し、高温型変成岩が形成される。つまり、玢岩がマグマに取り込まれることで、マグマの冷却履歴や混合履歴を記録する「化学的トレーサー」として機能する。八ヶ岳の地下には玢岩質の貫入岩体があることで、古八ヶ岳の活動期に形成されたと考えられている。

(ジルコンU-Pb年代測定法は、ジルコンZrSiO4に含まれるウランUが時間とともに鉛Pbに放射壊変する性質を利用して、鉱物が形成された年代を測定する。 ジルコンは、ウランを多く含み、「初生鉛(非放射性起源のPb)をほとんど含まない」 、また「化学的・物理的に非常に安定し、地質イベントに対して耐性がある」、「火成岩・変成岩・堆積岩に広く分布する副成分鉱物」などの理由で、理想的な年代測定鉱物として利用される。)

玢岩porphyrite は中間質の半深成岩の一種で、閃緑岩と安山岩の中間に当たる岩石で、ほとんどの火成岩は、ある程度の斑岩質の質感を持っている。

閃緑岩は中性深成岩で、SiO2(珪酸)含有量が約55〜65%、安山岩は中性火山岩で、SiO2含有量がほぼ同じ範囲、玢岩もSiO2が55〜65%で、中性岩に分類される。つまり、化学的には両者とほぼ同じで、マグマの性質も近い。閃緑岩は斜長石(中性〜苦鉄質)+輝石+角閃石などが等粒状に結晶、安山岩は同じ鉱物を含むが、火山岩らしく細粒で斑状組織、玢岩は斑状組織を持つが、地中深くでゆっくり冷却されたため、安山岩より粗粒だが、玢岩も閃緑岩や安山岩とほぼ同じ主要鉱物を含む。ただし、鉱物の粒径や組織、含有比率に違いがあるため、それぞれの岩石の性質や見た目は異なる。つまり、深成岩と火山岩の中間的な組織を持つ玢岩は「半深成岩」とも呼ばれ、火山岩のような斑晶と深成岩のような地質を併せ持つ。これは、火成岩が固まるほとんどのマグマは、さまざまな鉱物の混合物の部分的な融解によって生成されるためである。最初に、混合された溶融物は地殻の奥深くでゆっくりと冷える。これによりマグマは結晶化を開始し、最初に全体の組成には、最高融点に最も近い鉱物が、分別結晶化と呼ばれるプロセスを開始する。これにより、通常、成長の余地が十分に残しながら斑晶が形成され、特徴的な結晶面を持つ、大きくて形の良い幾何学的形状を保持する結晶(真面体結晶euhedral crystals)が形成される。残りの溶融物と密度が異なる場合、これらの斑晶は通常溶液から沈降し、最終的に堆積物を形成する。しかし、部分的に結晶化したマグマが溶岩として地表に噴出すると、残りの溶融物は斑晶の周りで急速に冷却され、非常に細粒またはガラス状の石基matrixを形成する。つまり、温度が下がり続けると、斑晶が互いに押し寄せるため、斑晶を取り囲むより細粒の石基が生成される。

玢岩は、大きな斑晶(結晶)が微細な石基(ガラス質または微晶質)の中に散在する斑状組織を持つ火成岩であるため、マグマの冷却履歴を反映しており、深部でゆっくり成長した鉱物(斑晶)と、地表近くで急冷された石基が共存している。その玢岩の産状(貫入か噴出かなど)の解析により、火山活動の順序や様式(爆発的か穏やかなど)が推定されるなど、火山砕屑岩中の玢岩質岩片は、過去の噴火履歴を物語る。

古八ヶ岳期の活動は段階的に進行し、南八ヶ岳は古八ヶ岳期の主役であり、第四紀カラブリアン期の約130万年前〜チバニアン期の40万年前 赤岳が最も古く、そのあと横岳、次に硫黄岳と順に北上する。これは、南八ヶ岳は複成火山(複数の火山体が重なる)で、プレート境界の影響やそれに伴うマグマ供給系の変化によって、火山活動の中心が時間とともに北へ移動したことを示唆する。 赤岳は侵食が進み、山体崩壊の痕跡も見られる。横岳や硫黄岳は、溶岩ドームや新鮮な溶岩流を持ち、活動が比較的新しいことを示す。

その侵食期はチバニアン期の約40万年前〜20万年前、全域で山体崩壊・侵食が進行して、約20万年前の大崩壊による『韮崎岩屑流』は、権現岳付近を崩壊源とする大規模な山体崩壊によって生じた岩屑なだれであり、その影響は横岳周辺にも及んだ可能性が高いと考えられている。約100億m3もの岩屑が南西方向へ流下し、現在の北杜市・韮崎市・甲府盆地南縁まで到達した。韮崎岩屑流の堆積物は、横岳周辺の地形にも変化を与えた可能性があり、特に岩屑流の流路や堆積物の分布が横岳の南麓に及んでいたとする地質図や空中写真の解析がある。また、横岳周辺の地質には岩屑流由来の角ばった岩片(礫)を含む角礫岩や流れ山地形が見られることから、直接的な堆積や地形改変があったと推定されている。

(地震・火山活動・断層運動・山体崩壊などによって、岩盤が急激に破壊される。このとき生じる破片は、角ばった形状のまま散乱する。丸みを帯びる前に堆積するため、「角礫」と呼ばれる。角礫は、重力・水流・氷河・土石流などによって、谷や盆地に運ばれる。互いに近くに堆積するため、角ばったままの礫が密集。その隙間には、砂や泥などの細粒物質が入り込む【角礫堆積岩】。

火山活動によって形成される火山角礫岩、石灰岩が崩落し固結することでできる石灰質角礫岩などを特に区別して呼ぶことがある。)

更新世チバニアン期の約20万年前、古阿弥陀岳を中心とする南八ヶ岳の主火山体が大規模に崩壊した。崩壊物は韮崎岩屑流として甲府盆地まで流れ下り、日本最大級の『岩屑流堆積物』を形成した。南横岳はこの時点でまだ形成途上か、あるいは古阿弥陀岳の外縁部として存在していたようだ。地質的には、南横岳は古阿弥陀岳の火山体の一部と考えられており、その点で崩壊の影響を受けた可能性が高い。ただ、主崩壊軸からはやや外れていたため、完全に失われることなく残存したと推定される。

更新世後期の約10万年前、再び古阿弥陀岳が大規模な山体崩壊を起こし、山頂部を失った。南横岳はこの時点で、古阿弥陀岳の北縁に位置する尾根状の地形として、部分的に残存した可能性が高い。崩壊の中心は、現在の赤岳〜阿弥陀岳周辺であり、南横岳はその外縁部として地形的に安定していたと考えられる。その後の火山活動や浸食によって、現在の南横岳の形が整えられていった。

八ヶ岳南部では、山体崩壊後の赤岳・阿弥陀岳・横岳などの火山活動によって再構築された地形を築いていった。崩壊により露出した岩稜・岩塔・断崖が連なる多数の険しい頂部の岩峰群の原型となった。やがて横岳火山体が形成され、地形の再編成が整った。南八ヶ岳は標高が高く、風雪や氷河期の凍結融解作用によって激しい氷河の浸食が進行した。横岳は、その後の火山活動によって再び隆起・形成された可能性が高い。横岳(南八ヶ岳)の頂部は、複雑な火山活動とその後の風化浸食・地殻変動によって再形成され、その非常にダイナミックな形成過程が、現在の長く鋭く切り立った頂部の岩峰群の原型となった。粘性の高い安山岩質の溶岩が噴出して特徴的な溶岩円頂丘lava domeを築いた。

その後も、標高が高い南八ヶ岳では、風雪や氷河期の凍結融解作用によって激しい浸食が進行した。新生代第四紀で最も寒冷だった時代は、最終氷期Last Glacial Maximum(LGM)の更新世後期の約26,500〜19,000年前にかけての期間で、地球全体が極度に寒冷化し、氷床が最大に発達した時期とされている。

地球全体の平均気温が現在より約4〜7℃低かったと見られている。北米ではローレンタイド氷床Laurentide Ice Sheetが広がり、現在のカナダと北米中部を覆っていた。ヨーロッパではスカンジナビア氷床が拡大、アジアではシベリアやチベット高原が広範な氷河に覆われ、結果、氷床に水が閉じ込められたため、海面は現在より約120mも低下した。

(ローレンタイド氷床は、最終氷期の約2万年前に北アメリカ大陸の広域を覆っていた巨大な氷床で、地球史上最大級の氷河構造の一つ、その状態は、まさに「氷の大陸」が北米を埋め尽くすような壮大なものであった。現在のカナダ全域、アメリカ北部(五大湖周辺・ニューヨーク州・ミネソタ州など)も覆われていた。面積:約1億3000万平方km2、厚さ:平均で約2500m。場所によっては4000m近くに達した壮大な規模と推定されている。

中央部から周辺へ向かって氷が流動し、氷河や氷山として海へ流出し、氷床の底部は圧力と地熱で融解し、氷床の流動を促す水路subglacial channelsが形成されていた。大洋にまで及ぶ広大な氷床が太陽光を反射し、地球全体の気温を低下させる要因となった(アルベド効果Albedo effect)。

アルベドとは、英:albedo、ラテン語:「白さ」。

氷床の重みによって地殻が沈降し、氷床消失後に地殻の隆起が起こった。一方、氷河の浸食は、氷河が岩石や土砂を削り取り、特有の地形を形成する過程と、削られた土砂や岩石は、氷河の中に取り込まれ、移動しながら大量に運搬される。氷河が後退すると、運ばれた土砂は堆積して遺存する。 氷床の消失に伴い、氷河の削剥と堰き止めによって五大湖が形成された。

ローレンタイド氷床は、単なる氷の塊ではなく、降雪が積み重なり、圧密されて形成された氷の大陸である。 その内部には、形成当時の大気や微粒子が閉じ込められており、氷床コアとして過去の気候や環境を読み解く手がかりにもなった。)

日本でも、関東ローム層や湖沼堆積物にその痕跡が残されている。寒冷化により、草原やツンドラが広がり、マンモスなどの大型哺乳類が繁栄した。

最終氷期の寒冷化は、地球軌道の変化(ミランコビッチ・サイクルMilankovitch cycle)・太陽活動の低下・火山活動によるエアロゾルの増加・海洋循環の変化による熱輸送の減少などによる。 最終氷期(約26,500〜19,000年前)の八ヶ岳は、寒冷で乾燥した気候のもと、周氷河地形periglacial landformsが発達し、氷河期の遺存種が生き残る環境を整えていた。

日本列島では、中部山岳の中でも八ヶ岳は比較的積雪量が少なく、氷河は形成されず、周氷河地形や凍結融解による構造土patterned groundなどが発達した。構造土とは、凍結と融解の繰り返しによって地表に形成される幾何学的な模様や微地形のことを指す。これは主に寒冷地や高山、周氷河地域などで見られる自然現象で、周氷河地形の一種に分類される。

構造土の例では、北八ヶ岳の亀甲池では、池底に亀甲模様の構造土が見られ、坪庭周辺にも六角形の模様が広がっている。

氷期の遺存種、ヤエガワカンバ・ヤツガタケトウヒ・ヒメバラモミなどや、最終氷期に東日本に広く分布していた針葉樹が、現在も八ヶ岳に残っている。寒冷期に適応した高山植物が八ヶ岳に集中し、現在も固有種や狭分布種が多く見られる。例えば、ヤツガタケキンポウゲ・ヒナリンドウなど。

八ヶ岳は新生代第四紀の火山群であり、中期更新世チバニアン期に活発な火山活動があり、 南八ヶ岳(赤岳・横岳など)はこの時期に形成され、その後の風化浸食で鋭く険しい岩稜が目立つ地形となった。一方、北八ヶ岳はより新しい火山活動(後期更新世〜完新世)によって形成され、なだらかな山容となった。

北八ヶ岳では、安山岩質の溶岩が繰り返し噴出し、厚く積み重なって台地状の地形を形成している。特に「坪庭」などは約600年前の噴火による塊状溶岩が広がっており、侵食が少ないため、比較的平坦な地形が保たれている。北八ヶ岳は成層火山の噴出物(溶岩と火砕物)が交互に積み重なった構造で、浸食された古い山体の上に新しい溶岩が覆いかぶさるように広がる。また、北八ヶ岳の溶岩は比較的新しく、安山岩や玄武岩などが主体で、風化や浸食に対して比較的弱いため、時間とともになだらかな地形になりやすい。

坪庭や蓼科高原は、火山の記憶が地形に刻まれた場所とも言えるが、柔らかな溶岩が広がることで、植物が定着しやすくなり、ハイマツなどが先駆的に根を張る風景や、500種近くの種類が見られる「苔の森」などが、美しい池を巡るとたびに、四季折々、大地が静か息遣いと穏やかな表情を見せてくれる。

最終氷期の八ヶ岳は、氷河に覆われることはなかったものの、寒冷な気候の中で植物や地形が独自の進化を遂げた。氷の時代を生き延びた樹々や花々は、今も静かに、慄きながらもその姿を保っている。

権現岳の創成

南八ヶ岳の火山群は概ね編笠山から北へ向かう段階的過程を経て形成された。これは火山活動の年代順の分布と、火山体の地質層序から導かれる重要な地質学的知見に基づく。

地質調査とK-Ar年代測定によると、南八ヶ岳の火山活動は、編笠山(第四紀カラブリアン期の約100万年前)が 最も古い火山体で、安山岩質の溶岩と火砕物を繰り返して噴出して成層火山を形成した。南北八ヶ岳の活動初期における溶岩流は、比較的穏やかなであった。次に、権現岳・三ツ頭(チバニアン期の約50〜30万年前)の活動が続いた。その後、馬蹄形カルデラの形成や山体崩壊が起こったが、火砕流や爆発的噴火も繰り返され、地形的に複雑になった。チバニアン期後期後半の約20万年前以降に活動が活発化した赤岳・阿弥陀岳は、南八ヶ岳の中軸部に位置するが、当時、最も若い火山体で、比較的穏やかな爆発的噴火が繰り返されることで、火口周辺に溶岩円頂丘lava domeを形成した。また火山礫や火山弾などの火砕岩も幾度も重ねて堆積している。

|

| 糸魚川–静岡構造線は、フォッサマグナの西縁にあたり、ユーラシアプレート・北米プレート・フィリピンプレートの3つのプレート間の応力集中帯である。 それらのプレートの運動方向(西南日本が東へ、東北日本が西へ)により、横ずれ断層が形成されやすく、その方向が北北西–南南東に整列された。 糸魚川–静岡構造線は、西南日本の古い地質体(領家変成帯など)と、東北日本の新しい堆積層(関東山地など)の境界であり、これらの地質体の接触面が、地殻変動により断層化され、構造線として明瞭になった結果、地質境界の方向性が断層の方向を決定づけた。 |

長野県北部から静岡県まで、約158kmにわたる糸魚川–静岡構造線Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line(ISTL)の地中には、「北北西–南南東方向」に延びる縦長の断層が多く存在する。この構造線は複数の活断層から成り立っており、それぞれが異なる性質(逆断層・左横ずれ断層など)を持っている。地中では、断層面が比較的連続しており、縦方向に長く伸びる断層が多く、地質境界としての役割を果たしている。

横ずれ断層のメカニズムは、断層面を境にして、両側の岩盤が水平方向にずれる。垂直方向の動きはほとんどなく、主に横方向のずれであるが、『右横ずれ断層』と呼ぶ場合、断層に向かって相手側のブロックが右に動く。『左横ずれ断層』であれば相手側のブロックが左に動く。その力の作用、つまり地殻内の応力(圧縮力や張力)が断層面に対して水平方向に働いている。

例えば、北部(小谷–明科)・中部(明科–諏訪湖)・南部(白州–富士川)などの断層帯は、「北北西–南南東方向」に延びる縦長の断層を形成している。諏訪湖周辺の左横ずれ断層群は、やや斜め方向であるが、地中では縦に長く、横ずれの変位が見られる。

日本列島はユーラシアプレートと北米プレートの境界付近に位置している。 糸魚川–静岡構造線は、フォッサマグナの西縁にあたり、プレート間の応力集中帯である。 そのプレートの運動方向により西南日本が東へ、東北日本が西へにより、横ずれ断層が形成されやすく、その方向が北北西–南南東に整列する。

八ヶ岳は、フォッサマグナの西縁に位置しており、ここは北米プレートとフィリピン海プレートの境界付近にある。この地域では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの北西方向に浅く沈み込み、その上に北米プレートが乗っている構造になっている。プレートの沈み込みによって、八ヶ岳周辺には東西方向の圧縮応力がかかり、断層活動や火山活動が活発になる。特に、糸魚川–静岡構造線(ISTL)が近くを走っており、地殻変動の境界として重要な役割を果たしている。

フィリピン海プレートの沈み込みによって、地殻が破断しマグマが上昇しやすい構造が形成され、八ヶ岳火山群の活動を促進した。北米プレートとの境界で生じる応力の集中が、火山体の配列や断層の形成に影響した。 当初の南八ヶ岳の火山群(編笠山・権現岳・赤岳・阿弥陀岳など)が北東に凸状の弧状配列をしているのも、これらプレートの力学的な影響の結果と考えられている。

ユーラシアプレートと北米プレートの力関係と潜り込みのメカニズムについて、最新の地質学的知見によれば、日本海東縁(新潟沖〜北海道西方沖)では、ユーラシアプレートと北米プレートが接している境界は「衝突型」または「トランスフォーム型(横ずれ)」とされ、明確な沈み込み帯ではないが、ユーラシアプレートが北米プレートの下に潜り込む傾向があるとされている。現在のところ、ユーラシアプレートの方が力学的に優位であり、北米プレート側(日本列島側)が圧縮されていると考えられている.。これは、ユーラシアプレートが西から東へ押し寄せる運動によって、日本列島が東西方向に圧縮され、地震や隆起が起きていることから推定されている。潜り込みはまだ浅く、完全な沈み込み帯には至っていないが、将来的には、数百万年のスケールで新たな海溝が形成される可能性もあると予測されている。この地域では、1983年の日本海中部地震(M7.7)など、逆断層型の地震が多く発生しており、プレートの収束(衝突)が示されている。

権現岳の馬蹄形カルデラは、典型的な「開放型カルデラ」として知られている。これは、火山の一部が崩壊する馬蹄形カルデラが形成される際に、山体の南東方向が開いている構造を成していることによる。

第四紀カラブリアン期の約100万年前〜チバニアン期の数十万年前の火山活動により、大量のマグマを噴出したことで、マグマ溜まりが空洞化し、山体の支持力が低下した。その後の噴火により、山頂部が陥没し、馬蹄形カルデラが形成された。権現岳の南東側が大きく崩壊し、U字型の馬蹄形の開口部が生じた。その後の風化・侵食作用により、カルデラの縁が滑らかになり、現在の馬蹄形地形が完成した。権現岳の馬蹄形カルデラが形成されたきっかけは、激しい火山噴火に伴う山体崩壊(セクター・コラプス)と言われている。これは、火山活動の最終段階でマグマの急激な噴出や地殻応力の集中などによる深層風化が引き金となって大規模な山体崩壊したことによる。地下水や降雨が岩盤に浸透し、火山体の内部を弱化させることも崩壊の引き金となる。また、火山体が成長するにつれて、傾斜が急になり、重力による崩壊のリスクが増加する。八ヶ岳火山群は糸魚川–静岡構造線に近く、地殻変動が活発な地域であれば、断層活動が山体の不安定化を促進した。

地質年代的には、チバニアン期の約50万年前〜30万年前の間にこの崩壊が起きた可能性が高いとされている。崩壊後には火砕流堆積物や岩屑なだれが広範囲に分布し、現在の地形基盤が形成された。

権現岳の馬蹄形カルデラは、北西〜北東側にかけて明瞭なカルデラ縁が残っており、火山活動の痕跡が見られ、環状断層が存在し、陥没時の構造運動を記録している。開口部の南東側が開いており、山体崩壊による地滑りや火砕流の通り道となった。安山岩やデイサイトなどの火山岩が広く分布し、火山活動のマグマの性質や噴火様式が多様だったことを示している。火山岩の種類は、マグマの化学組成、特にSiO2の含有量は、溶岩の粘性や噴火の激しさを決定づける。

SiO2の含有量が約57–63%(中性)の安山岩の分布であれば、マントル由来のマグマが地殻を通過する過程で中程度の粘性に進化し、それにより南八ヶ岳で多い小規模から中規模の爆発による、比較的穏やかな溶岩流が繰り返し流出したことを示す。SiO2の含有量がやや高めな約63–68%のデイサイトの分布であれば、より地殻成分を取り込んだ酸性マグマから形成される、粘性が高く爆発的な噴火、つまり火砕流や噴煙柱を伴ったことを示す。両者が共存することで、火山活動が単一ではなく、時期や場所が異なる噴火が起こっていたことが分かる。

権現岳は、八ヶ岳連峰の南部に位置する火山で、その形成は八ヶ岳火山群の壮大な活動史の中でも劇的な山体崩壊と再生の物語でもある。チバニアン期の約30万〜20万年前の時期、南八ヶ岳では古阿弥陀岳火山が急速に成長し、標高は推定3,400 mにも達したとされる。その活発な噴火により、膨大な量の溶岩・火砕流・火山灰を噴出し、現在の阿弥陀岳や赤岳の基盤が形成された。 その後、約20万年前に大規模な山体崩壊により、古阿弥陀岳火山は、南西方向に「韮崎岩屑なだれ」を続発させた。

|

| 権現岳は、 このエリアの主峰であり双耳峰(東峰・西峰)構造を持つ。 権現岳周辺の地形は、南八ヶ岳の中でも特に複合した美しい稜線を画く、 三ツ頭⇒権現岳⇒東ギボシ⇒西ギボシ それぞれが南八ヶ岳連続した主稜線上に東西方向に並ぶ。登山や地質研究にとって重要なランドマークになっている。 火山活動と浸食によって形成された連続地形であり、地質的にも形成過程でも連関している。 |

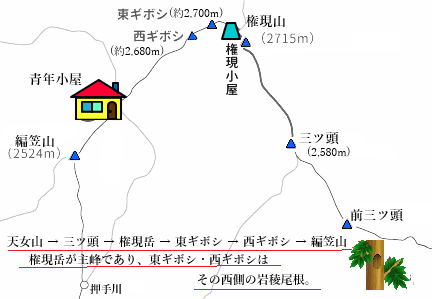

権現岳周辺の地形は、南八ヶ岳の中でも特に複合した美しい稜線構造を築き上げた。三ツ頭・権現岳・東ギボシ・西ギボシは、それぞれが連続した尾根上に位置するピークであり、この4つのピークは、南八ヶ岳の主稜線上に東西方向に並ぶ。

三ツ頭(2580m)は権現岳の東側に位置する前衛峰であり、天女山方面からの登山ルートの最初のピークで、なだらかな草地と展望が広がり、権現岳の岩稜を望む絶好の場所でもある。その岩石組成は、安山岩・火山角礫岩・火山灰、地質年代は更新世中期(約50万〜30万年前)、権現岳の火山活動の副次的な地形として形成されたと考えられている。権現岳の噴火によって噴出した安山岩質の溶岩流や火砕物が、東側に広がり、三ツ頭の基盤を構成した。火口から離れた位置にあるため、比較的穏やかな地形が形成された。

噴火後、数十万年にわたる風化・浸食作用によって、三ツ頭は権現岳の主峰から独立したピークとして分化した。 特に、氷期の凍結融解作用や豪雨による開析が、尾根と谷を明瞭に分けた。 地形的には、八ヶ岳地域は、糸魚川–静岡構造線に近い地殻変動帯にあたり、プレート境界の応力が、三ツ頭の稜線を、東西圧縮応力による隆起と断層活動によって、火山麓扇状地の上端部に岩稜丘を発達させた。この活動により、擬宝珠(ぎぼし)を三つの峰とする新しい火山体を形成した。稜線上のピークが、擬宝珠のように丸く盛り上がった三つの峰を持つことから、三ツ頭(みつがしら)と呼ばれるようになった。

権現岳は東西にピークを持つ双耳峰で、東峰(2,715m)が権現岳、西峰(2,700m)が擬宝珠(東ギボシ)と呼ばれている。もう一つの権現岳の西峰に連なる岩峰が、西ギボシ(2,680m)で、南八ヶ岳の稜線構造の中で地形的・登山的・地質的に重要な位置づけを持っている。編笠山方面へ向かう縦走路上にあり、青年小屋との間に位置する。地形的には岩稜帯の末端部であるが、権現岳の双耳峰構造の一翼を担う。権現岳から編笠山へ向かう際の通過点として、 東ギボシのトラバース(鎖場)と比べて、比較的穏やかな地形で、登山者の緊張が緩む区間、青年小屋との接続点として、休憩・ルート分岐の目安にもなる。地図や文献によっては「西峰=東ギボシ+西ギボシ」と表記されることもある。西ギボシは単独峰というよりも、権現岳の尾根構造の一部としての位置づけが強い。東ギボシ・西ギボシはその西側の岩稜尾根であり、すべてが火山活動と浸食によって形成された連続地形であり、地質的にも連関している。三ツ頭は、権現岳の東側に連なる三つの小ピークで、地形的には溶岩円頂丘lava domeの一部とみなされているが、地質調査では、三ツ頭周辺に明瞭なカルデラや火口縁構造は確認されていない。また、それぞれのピークが独立した火口を持つわけではない。

火口は権現岳本体に関連する可能性が高いが、権現岳自体は、古阿弥陀岳火山の山体崩壊後に形成された再生火山体の馬蹄形カルデラの縁であった。その火口活動の中心は、権現岳本体やその周辺の赤岳〜阿弥陀岳に集中していたと考えられている。三ツ頭の形成は、火山活動の末期における粘性の高い溶岩の押し出しによるものと推定されている。そのため、火口というよりは、マグマの噴出によって盛り上がった地形となった。権現岳では山体崩壊も起こり、火砕流や爆発的噴火も加わり、馬蹄形カルデラの形成などもあり地形的に複雑である。

これが神聖な山容として信仰を集める要因となった。山頂の鉄鉾(てっぽう)や祠は、神仏の降臨を象徴する装置として設置された。

権現岳は、古火山の残骸の上に再びマグマが噴出してできた溶岩円頂丘lava domeと考えられている。権現岳の馬蹄形火口は、阿弥陀岳・赤岳・編笠山を含む南八ヶ岳の火山群にまたがって形成されたものではない。それは権現岳周辺に局所的に形成された地形であり、編笠山や赤岳・阿弥陀岳とは火山体も形成時期も異なっている。

南八ヶ岳の火山群は、複数の火山体が時期をずらして形成された複合火山系であり、 編笠山は約100万年前の活動 、.権現岳・三ツ頭は約50〜30万年前の活動、 赤岳・阿弥陀岳は比較的若く、約20万年前以降の活動と言う。赤岳や阿弥陀岳との間には、キレット(急峻な尾根と谷)があり、地形的にも火口構造が連続していない。

「キレット」は漢字で「切戸」と書き、山稜上にある急峻で深く切れ落ちた鞍部(あんぶ)、つまり尾根のくびれた部分や切れ込みを指す登山用語で、日本アルプスなどの高山帯でよく使われる言葉で、特に岩稜帯の難所として知られることが多い。

チバニアン期の約15万〜更新世後期の3万年前、穏やかな活動により北八ヶ岳全体にわたる現在の山容が完成した。この時期の活動は、爆発的な噴火ではなく、粘性の高い溶岩の押し出しにより穏やかな森と池沼の地形が広がった。切り立った岩稜が連なる南八ヶ岳でも、この時期、粘性の高い溶岩がゆっくり噴出し、編笠山や美濃戸中山(2386m)などの溶岩ドームも形成された。

編笠山は成層火山で、八ヶ岳連峰の最南端に位置する。火山活動の最終期は、更新世後期の約10万年前〜約5万年前と推定されている。この年代は、八ヶ岳火山群の最終的な火山活動期にあたる。成層火山は、溶岩流と火砕物(火山灰・軽石など)が交互に積み重なって形成された円錐形の山体で、富士山と同じタイプで、裾野が広く美しい山容を持つ。この当時の岩質は、主に安山岩質溶岩で、比較的穏やかな溶岩流の噴出であった。火砕物の降下による層状構造も形成された。その後の 山体崩壊の痕跡は少なく、侵食による山容の変化が主である。既に、火山活動が停止し、現在は死火山(非活火山)とされており、地質学的には安定している。元々山体はなだらかで、火山活動後の浸食によって現在のより穏やかな地形が形成された。

八ヶ岳は複数の火山が連なる複成火山群で、赤岳や阿弥陀岳などが主火口を持つ成層火山として知られている。美濃戸中山はその主火山の活動域から外れた位置にあり、しかも、火口地形に特有の凹地やカルデラ状の構造も見られない。山頂は樹林に覆われており、眺望に乏しいが、赤岳・阿弥陀岳の西側に連なる尾根地形で、火山性堆積物や浸食によって形成された非火口性のピークとみられている。つまり、阿弥陀岳周辺の溶岩丘lava moundの一部であり、それを主体とする。その阿弥陀岳の火山活動は更新世後期の約10万年前〜5万年前に属し、これは、編笠山と同時期の活動になる。

|

| 美濃戸中山のアア溶岩 主に玄武岩質、少量のスコリア集塊岩も含む。鋭く粗い岩塊で覆われ、凹凸が激しい。その上位にある編笠山溶岩は、それより後の噴火活動によって形成された玄武岩質溶岩である。 編笠山は美濃戸中山よりも南西に位置し、標高は約2,524 mと高い。美濃戸中山は約2,386 mで、編笠山から見て北東方向に位置する。地形的に編笠山から北東方向へ溶岩が流下する可能性がある。 編笠山溶岩は比較的粘性の低い玄武岩質で、流動性が高い。溶岩流は谷地形や既存の地形の低地を伝って流下し、数 km 以上の距離を移動する。 美濃戸中山の地形が谷状であれば、編笠山からの溶岩がその谷を伝って流れ込み、既存のアア溶岩の上に重なる。 このような溶岩の重なりは、八ヶ岳火山群の火山活動が複数の火口から段階的に行われたことを示す。 |

美濃戸中山のアア溶岩は、更新世後期の約10万年前〜5万年前に属する阿弥陀岳の噴出により形成された玄武岩質の溶岩流である。比較的穏やかな噴火で、揮発性成分を失った玄武岩マグマが静かに地表に流出し、噴出直後に、マグマは脱ガスしながら冷却、表面が急速に固化したが、半固結状態で溶岩流の運動により剪断応力が加わり、表面に鋭い岩塊clinkerが形成された。この岩塊が厚く覆うことでアア溶岩特有の粗い表面が生まれ、八ヶ岳火山群の火山活動の変遷を示す重要な地層となった。

このような溶岩の重なりは、八ヶ岳火山群の火山活動が複数の火口から段階的に行われたことを示す美濃戸中山のアア溶岩(表面が粗く、塊状の溶岩)は、4〜5枚のフローユニット(流出した溶岩の層)から構成されている。爆発的噴火による火砕物も含まれる。

美濃戸中山の最終的な噴火活動は、約5万年前〜3万年前頃と推定されており、現在は活動を終えたと考えられている。

阿弥陀岳は更新世後期(約12万年前〜1万年前)に火山活動をしていたと考えられている。阿弥陀岳は南八ヶ岳火山群の一部で、赤岳・硫黄岳・横岳・編笠山などとともに形成された。主な活動期は中期更新世〜後期更新世(約50万年前〜10万年前)であり、特に後期には溶岩流や火砕流の噴出が活発だったとされている。阿弥陀岳は成層火山の残丘であり、主に安山岩質の溶岩から成り立っている。阿弥陀岳の活動は、八ヶ岳火山群の中でも比較的若い時期の火山活動に属し、赤岳や硫黄岳とともに新八ヶ岳期の代表的な火山体である。現在は死火山(非活火山)とされており、気象庁の活火山リストには含まれていない。

権現岳の山頂からの展望は.、 南八ヶ岳の主峰群、赤岳・阿弥陀岳・硫黄岳が目前に迫る大迫力の眺望となる。 南アルプス・富士山・奥秩父連峰まで一望でき、晴天時には遠く北アルプスも視界に入る。 山頂には鉄鉾(てっぽう)が突き立ち、信仰の象徴として霊性を感じさせる空間が広がる。三ツ頭から権現岳にかけては岩場と鎖場が連続し、特に「ギボシ」と呼ばれる岩峰は、信仰と山岳の象徴的な結節点となる。

権現岳は、南八ヶ岳の中でも特に峻険な岩稜と広大な展望を誇る霊峰であり、標高2,715mの頂からは厳粛な信仰と交差する絶景が広がる。権現岳は、中世から山岳宗教の聖地として深い信仰を集めてきた。特に修験道との関係が強く、八ヶ岳信仰の中心地とも言われている。権現岳は古くから修験者(山伏)たちの修行の場として知られ、険しい岩稜や鎖場がその修行の厳しさを象徴している。山頂直下には檜峰神社(ひみねじんじゃ)と呼ばれる石の祠があり、ここが信仰の中心とされてきた。

「権現」という言葉は、権」=「臨時・仮の」という意味、「現」が「現れた様・状態」、仏が神の姿を借りて現れるという仏教側が主張する「本地垂迹思想」による。権現岳の名も、仏教的な霊性と神道的な山岳信仰が融合したことを示している。『日本三代実録』によると、貞観10年(868年)に甲斐檜峰の神が従五位下を授かったという記録があり、これは権現岳の神格化を示す。この時代、富士山の貞観噴火(貞観6〜8年)後に権現岳の神が祀られたことから、災害鎮護の信仰対象としての役割も担っていたと考えられる。 権現岳の双耳峰構造(東峰:権現岳、西峰:擬宝珠)は、神聖な山容として信仰を集める要因となった。山頂の鉄鉾や祠は、神仏の降臨を象徴する装置として設置されたと考えられている。

植生も標高と地形に応じて、季節ごとに多様で、夏(6〜8月)、ミヤマキンポウゲ・タカネグンナイフウロ・ヨツバシオガマなどが咲き乱れる。秋(9〜10月)、ナナカマドやマツ科モミ属の日本の特産種ウラジロモミの紅葉が岩稜を彩る。

美濃戸中山の創成

美濃戸中山の創成阿弥陀岳・赤岳の北側を水源にする柳川流域には、美濃戸中山溶岩に由来する火砕流堆積物が分布しており、これは火山活動の副産物として形成された。

美濃戸中山と阿弥陀岳は、八ヶ岳連峰の一部として誕生した山々であり、地質的にも地形的にも密接な関係がある。「美濃戸」は八ヶ岳西麓の谷地形に位置し、古くから牧場や山小屋が点在する場所であった。「美濃戸」は長野県茅野市豊平に位置し、「戸」は古語で「入口」「谷の口」「集落の入り口」を意味することがあり、「美濃戸」は美濃(=地名または美しい野)への入口という意味で解釈され、「美しい野原」や「広がる草地」を指す地名的表現と考えられる。八ヶ岳、中でも八ヶ岳最高峰の赤岳(2,899m)や硫黄岳(2,742m)に登山する場合、美濃戸口や、赤岳山荘のある美濃戸から登るのが一般的と言われている。

美濃戸から登る尾根上にあるピークは、一般登山道が通っていないため、バリエーションルート(非公式ルート)で登る必要があり公式ルートではないため読図力が求められる。美濃戸中山山頂付近は、樹林に囲まれているため、山頂からの展望は限定的であるが、稜線を辿ると苔むした樹林帯が続き、倒木や岩を越えると中山展望台や中山乗越に至ることができる。中山乗越は、展望台の手前にある鞍部で、南方面の赤岳・阿弥陀岳が眼前に迫り圧倒されるほどの距離感である。眼下のロッククライミングの名所でもある大同心の岩峰がそそり立っ北沢方面の谷を見下ろすと、壮大な立体感が堪能できる。美濃戸中山から少し進んだ尾根上にある中山尾根展望台からも赤岳・阿弥陀岳が間近に迫る。晴天時には迫力ある岩稜が視界に収まりきらないほどの絶景ポイントになる。北側には横岳・硫黄岳・大同心などが見渡せる。

「グレーピーク」という言葉は、登山者が個人的に名付けた美濃戸中山の呼び名で、これが登山記録やSNSなどで使われる愛称・ニックネームとなった。登山道がないため「グレーゾーン」のような美濃戸中山では、山頂の展望も乏しく、しかも登頂しても標識や明確な山頂表示がない。 実際に登山者には曖昧な印象を持たれる。山頂踏破記録には「今回の目的は八ヶ岳のグレーピーク美濃戸中山」などの表現が使われている。

八ヶ岳連峰は新生代第四紀に活動した複数の成層火山から成り立っており、美濃戸中山もその火山活動の副次的な地形として形成された。主峰である赤岳や阿弥陀岳などの火山活動によって噴出した火山岩(主に安山岩・玄武岩など)が蓄積し、積年の浸食作用によって削られ、尾根や支峰として残ったのが美濃戸中山で、整備された登山道から外れた尾根沿いにあり、比較的人の手が入っていない自然地形が保たれている。藪に覆われた尾根地形であるため「藪こぎ」が必要なルートが多い。

阿弥陀岳(標高2805m)は、美濃戸中山の東南に位置する八ヶ岳の主要峰の一つで、両山とも八ヶ岳火山群に属し、同じ火山活動によって形成された同じ地質である。阿弥陀岳は赤岳と並ぶ主峰であるが、より急峻で岩場が多く、火山活動の中心に近い場所にある。

美濃戸中山から阿弥陀岳へは尾根が連続しており、登山者は「藪こぎ」を体験しながら藪尾根を経由して阿弥陀岳方面へ向かうことができる。特に行者小屋周辺からのルートでは、両山を縦走することができる。

阿弥陀岳はコース最大の難所・摩利支天岩峰などの岩塊地帯を含み、火山岩の露出が顕著で、美濃戸中山も同様の岩質を持つことから、同じ火山活動期に形成された可能性が高い。美濃戸中山は、八ヶ岳の火山活動が生み出した「八ヶ岳形成期を記憶する尾根」のような存在で、主峰の激しい噴火と浸食の歴史を経て残されたこのピークは、「火の神が立つ岩峰」と呼ばれる阿弥陀岳のような劇的な山容とは対照的に、地質の余韻を静かに語り掛ける。

山頂は樹林に覆われており、眺望はほとんど望めない。地質的には第四紀チバニアン期の約20万〜更新世後期の10万年前の噴火活動に由来すると考えられ、美濃戸中山の山頂が赤岳・阿弥陀岳などの主峰から噴出した溶岩や火砕物が堆積・浸食されて形成された尾根地形であることが明らかに分かる。山頂から少し下ると「中山展望台」があり、そこからは赤岳・阿弥陀岳・横岳などの主峰群が一望できる。安山岩質の火山岩で構成されており、これは中程度の粘性を持つ溶岩で、急峻な地形を形成しやすい性質である。

美濃戸中山は八ヶ岳火山群の一部として形成されたピークであるが、赤岳や阿弥陀岳のような明瞭な火口地形は見られない。山頂付近は樹林に覆われているが、火口跡のような凹地やカルデラ構造の存在は想定すらできない。

八ヶ岳の火山活動は複数の火口群によって構成されており、美濃戸中山はその噴出物が堆積・浸食された尾根地形の一部と考えられている。つまり、主火口からの噴出物が堆積した場所であり、独自の火口を持つ主峰ではない副次的な地形のようだ。

地質的には安山岩・玄武岩質の堆積地形、周辺の地質も火山岩が主体で、特に安山岩質の岩盤が多く見られる。これは赤岳や阿弥陀岳の噴火活動によるもので、その火山活動の副産物として形成された尾根地形と見る。山頂は藪に覆われた静かなピークで、登山道も不明瞭な部分が多く、地形的な凹地や火口跡を探すのも困難な環境である。

一部の登山者は「ふかふかの苔の斜面」や「展望台の小ピーク」などを記録しているが、これらは火口の痕跡というよりも、浸食によって形成された地形的な凹凸と言える。

阿弥陀岳は明瞭な火山地形を持ち、摩利支天岩峰などの岩塊が火口縁のような構造を示している。これに対し、美濃戸中山は火山活動の余波を受けた静かな尾根地形であり、火口というよりは「火山の記憶が堆積した場所」と言える。

美濃戸中山は、南八ヶ岳の火山活動(中期更新世)によって形成された山体の一部と考えられている。南八ヶ岳(赤岳・阿弥陀岳など)は、約50万年前以降の噴火活動によって形成された火山群であり、美濃戸中山もこの活動期に噴出した火山岩の堆積・浸食によって生まれた尾根地形である。

したがって、美濃戸中山の現在の山体は、おおよそ更新世中期チバニアン期の50万年前〜更新世後期の数万年前における火山活動の産物であり、主峰のような独立した火口を持つ火山ではなく、火山体の縁辺部に形成された副次的なピークである。美濃戸中山周辺では、安山岩質の岩盤が多く見られることから、赤岳・阿弥陀岳などの主火口からの噴出物が堆積蓄積された。

安山岩は中間的なSiO2含有量(約57〜63%)を持ち、玄武岩より粘性が高く、流動性はやや低い溶岩で、その中程度の粘性から急峻な地形を形成された。この粘性の高さにより、美濃戸中山には火砕流堆積物が蓄積され、しかも溶岩ドームに由来する地質も確認されている。美濃戸中山の西側の柳川流域では、標高1250m〜1610mの範囲に火砕流堆積物が分布しており、上流に向かうほどその割合が増加している。岩石の組成分析により、これらの堆積物は美濃戸中山溶岩に由来する本質岩片を含んでいることが判明している。つまり、美濃戸中山周辺を経由した火砕流が山麓に堆積したと言える。この火砕流堆積物はおよそ20万年前〜10万年前に堆積したと推定されており、南八ヶ岳の火山活動期に対応している。

美濃戸中山のような尾根地形は、安山岩の溶岩流や火砕物が冷却・浸食されて形成された可能性が高く、その粘性が地形の急峻さや岩質の堅牢さを担保している。また、美濃戸中山の西側には馬蹄形カルデラ地形が発達しており、これは火砕流や岩屑なだれの明瞭な痕跡と言える。このカルデラ地形は、侵食と火山活動の複合的な作用によって生まれたものであり、美濃戸中山が単なる尾根ではなく、火山活動の記憶を宿す地質的構造体であることも示している。

溶岩ドームまでは、明瞭な地形としは未確認だが、地下構造として存在する可能性はある。

目次