アト秒科学

| TOP | 車山高原お知らせ | 信州の旅情報 | 歴史散歩 | 生命の起源 |

たった一個の細胞を始原としている。 その華奢な生命体が、大陸を跨ぐ大規模な地球変動や、 蠢く宇宙から押寄せる理不尽な大試練を、 突然変異を常態化させることで 奇跡的に生き延びてきた種だけが存続している。 |

|

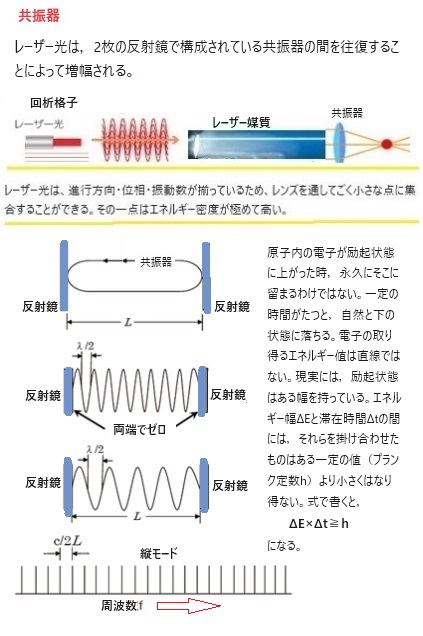

原子が、特有の発光スペクトルemission spectrumを持つことは何百年も前から知られていた。花火が赤や緑に輝くのは、火薬に混ぜられた金属の発光スペクトルによるものであり、例えば、リチウムLi・ナトリウム Na・銅Cu・カルシウムCaなどの金属の粉末をバーナーなどで加熱すると、金属の種類に応じて、赤・黄・緑・橙などと炎の色が変化する。これが元素分析に利用される「炎色反応flamereaction」と呼ばれる。

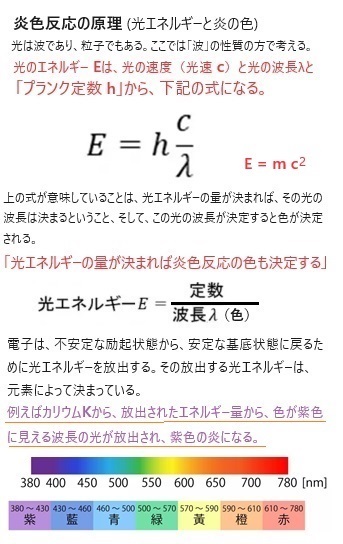

炎で加熱すると、電子は加熱されて光エネルギーを持つ。すると、エネルギーを持った電子たちはもともと居た軌道から、より原子核から遠い電子軌道へ移動する。この現象を「励起」と呼ぶ。「励起」は、光の吸収や粒子の衝突、電場や磁場の印加、音波や衝撃波の注入、加熱などの物理的な方法だけでなく、結晶や高分子、生体物質などの大きな系全体に及ぶ化学反応や生体反応でも起こる。 ホタルは、発光細胞内に存在する発光素ルシフェリンLuciferinやマグネシウムイオンが、気管から供給される酸素と化学反応を起こして光を発する。LEDは電子を光に変換して発光する半導体素子である。その使用される波長の短いほうから、紫・緑・黄・赤の順番に色が変化する。

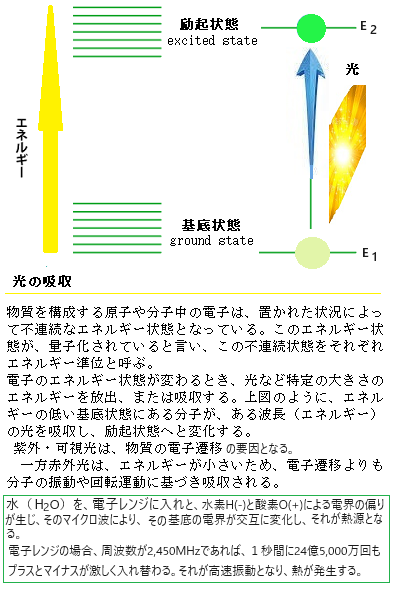

通常は、原子と電子の関係は、エネルギーの最も低い基底状態で安定しているが、外部からの衝突や放射線の吸収などにより、エネルギーを受け取り、より高エネルギーの状態に励起されることがある。励起された後、原子と電子の関係では、常にエネルギーがより低い安定した状態に戻りたいという性質がある。そのため、通常は短時間で基底状態になり、その際には励起された状態と基底状態のエネルギー差に相当する電磁波が放出される。この放出される電磁波は、原子や分子では光やX線であり、原子核ではγ線といった形で観測されることがある。

通常は、原子と電子の関係は、エネルギーの最も低い基底状態で安定しているが、外部からの衝突や放射線の吸収などにより、エネルギーを受け取り、より高エネルギーの状態に励起されることがある。励起された後、原子と電子の関係では、常にエネルギーがより低い安定した状態に戻りたいという性質がある。そのため、通常は短時間で基底状態になり、その際には励起された状態と基底状態のエネルギー差に相当する電磁波が放出される。この放出される電磁波は、原子や分子では光やX線であり、原子核ではγ線といった形で観測されることがある。物質は光を吸収すると基底状態から、より高いエネルギーを持つ励起状態に変換する。安定した基底状態に戻るには、吸収したエネルギーを振動などにより放熱したり、光として放射したりする(発光)。

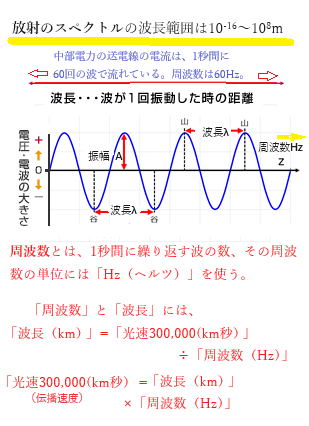

放射する光の強度を、その波長などで表示するものが「発光スペクトル」である。発光スペクトルを解析すると、励起状態の分子構造が分かる。光は電磁波であるため、振動する電場を持っている。その光を物質の中に通すと、それを構成する原子や分子の電子は、光の振動電場に揺さぶられて、基底状態からエネルギーの高い電子軌道に遷移する。

この電子にはスピンの向きがあり、多くの有機物は閉殻構造で、基底状態ではすべての電子が対になって、それぞれが逆向きになっている(パウリの排他原理)。「パウリの排他原理」では、「2つ以上の電子は、同一の量子状態を占めることはできない」と説明する。つまり、電子の主量子数n、方位量子数l、磁気量子数m、スピン量子数msの4つの数字がそれぞれ決まっており、同じ数字であるものはない。パウリの排他原理は、「2つ以上の電子は同一の量子状態を持つことはできない」、つまり、それぞれの軌道には同じ量子数の電子は存在していないことを意味する。

物質は放っておけば、「エネルギーが低い状態」に向かって変化していく。この前提を電子配置に適用したのが「フントの規則」であり、その内容は「電子はエネルギーが小さくなるように充填されていく」。

電子を軌道に配置するとその分、原子核のプラスの電荷と電子のマイナスの電荷が近づくので全体として安定する。その安定化の影響は軌道が原子核に近づくほど大きくなる。

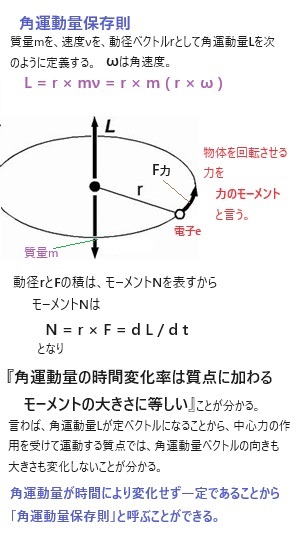

電子の各軌道は、軌道角運動量・スピン角運動量という2種類の角運動量を持つ。ただし、本来電子は原子核の周りに存在確率として不確定に分布しているが、原子核の周囲を円運動しているものではない。もし電子が円運動しているならば、円運動は加速度運動であるため、加速度運動によってエネルギーが放出され続けられれば最終的には原子はつぶれてしまう。

「中心力の作用のみを受けて運動する系では、角運動量は時間に依らず一定となる(角運動量保存則)。」 一方のスピン角運動量は、電子そのものが持つ角運動量のことであり、この角運動量は電子の移動によって発生するものではないため、惑星の自転による角運動量のようなもので、また電子のスピンには上向きスピンと下向きスピンの2準位しか存在しない。軌道角運動量とスピン角運動量は、惑星に例えれば公転と自転による角運動量に通じる。

物質が発光した光子数と吸収した光子数の比は「発光量子収率luminescence quantum yield」と言う。この数値が1に近いほど優れた発光体であり、正確な発光量子収率を決定することは非常に重要な光物性測定の1つとなる。

分光学の発達により、原子は同じ波長の光を吸収することが明らかになった。しかし,その理由を説明できるようになるには、20世紀初頭に原子の仕組みが明らかになるまで待つ必要があった。

目次

1917年、アルベルト・アインシュタインは、「放射の量子論についてZur Quantentheorie der Strahlung」の論文で、レーザーlaserとメーザーmaserの理論的基礎を築いた。

メーザーは、「誘導放射によるマイクロ波増幅Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation」の英語の頭文字から作られた略語である。主として電波をマイクロ波領域で放射するものを言う。レーザーの電波版と言える。物理現象としてはレーザーと全く同じである。一般に、物質には誘導放射という特性があるが、ひとたび反転分布inverted distributionが実現すると、それをきっかけとして電磁放射が指数関数的に強くなる現象が発生する。これがメーザーである。

原子のエネルギーの『誘導放出』に関して、アルベルト・アインシュタインは、レーザーにより励起され、低いエネルギ状態からより高いエネルギー状態に(反転分布)になるが、自然に、エネルギーの出力によって励起された原子は基底状態に戻ると説明していた。

原子のエネルギーの『誘導放出』に関して、アルベルト・アインシュタインは、レーザーにより励起され、低いエネルギ状態からより高いエネルギー状態に(反転分布)になるが、自然に、エネルギーの出力によって励起された原子は基底状態に戻ると説明していた。基底状態よりも励起状態の電子の方が多い状態を、「反転分布」と言う。誘導放出を繰り返して同一の波長・位相・進行方向を持つ同じ性質の光を増加させることで、出力の大きいレーザー光を生成する。しかし、周囲に基底状態の電子が多過ぎれば、ほとんどのエネルギーが吸収されてしまい、誘導放出が起きにくくなる。そこで、あらかじめ外部からエネルギーを与えて励起状態の電子を増加させ、吸収よりも誘導放出が生じる確率を高めておくことで、レーザー光を効率的に作り出すことができる。

地上では、両側に合わせ鏡で挟んだ共振器を作り、そこで電磁波を何度も往復させて強力なメーザーやレーザーを発生させるが、天体現象では、反転分布となっている物質が極めて長い距離に渡って続いている領域があり、そこを電磁波が通過する際に、順次、誘導放射によって電磁波が増幅されるメーザーが観測されている。熱的に非平衡なnon-equilibrium状態にまでエネルギーを溜め込んだガスに特定周波数(波長)の電波を照射すると、その電波が増幅されて特定方向に細いビームを放射する。複数のアンテナを使って特定天体から撥ね返るのビーム電波を同時に受信する観測を行う。

光り続けた後に燃え尽きる恒星からは、大量の物質がまき散らされる。今この瞬間に夜空に見える星々の中で、30億個中たった1個程度で、その瞬間が訪れている。その周囲を取り巻くガスからメーザーが放射されている。この様な宇宙メーザーの増幅路が、1天文単位(太陽-地球間の距離、およそ1億5千万km)にも及ぶとはいえ、遥か宇宙の彼方の微弱なビームとして届く。それでも、大口径の電波望遠鏡(パラボラアンテナ)を使った天空広域探査と数10年にわたる監視観測が進められている。通常見られない挙動が、ひとたび特定のメーザー星で見つかれば、様々な手法でこの星を徹底的に観測し、星が進化していく瞬間の振る舞いを解明していくことになる。

物質を構成する上で、水素・ヘリウム・リチウム・酸素・炭素・鉄・銅・亜鉛など様々な特徴を与える基本的な元素が含まれる。その中で水素・ヘリウム・リチウムの3種のみ宇宙誕生の初期に合成され、それ以外は、星の中心部や新星・超新星の爆発時、あるいは白色矮星(大部分が、電子が縮退した物質によって構成されている恒星が潰れてできる。恒星の97%が、恒星の中心部に残っている核融合を終えた白色矮星としてその生涯を閉じる)や中性子星も含む星同士の合体時に起きる核融合反応によって合成された。中性子星は大質量の恒星の超新星爆発によってその中心核が圧縮された結果形成されるが、中性子星として存在できる質量には上限値があり、それを超えるとブラックホールとなる。

レーザー動作の基礎となる誘導放出の理論は、1916年にアインシュタインによって発表された。さまざまなな理論検証の後、1954年にコロンビア大学の物理学者チャールズ・タウンズCharles Hard Townes Townsらは、アンモニアガスを媒体とする装置を開発し、誘導放射による電磁波の発生と増幅を観測した。タウンズらはこれをメーザーmaserと名付けた。このときの波長は 1.25 cm のマイクロ波であった。

世界で最初のレーザーは、1960年にコロンビア大学の物理学者セオドア・ハロルド・メイマンTheodore Harold Maimanが、同大学のチャールズ・タウンズの理論にもとづいて研究を行い、GMのヒューズ研究所の時代にルビー結晶をフラッシュランプで励起することで、世界初のレーザー(ルビーレーザー)を発明した。

世界で最初のレーザーは、1960年にコロンビア大学の物理学者セオドア・ハロルド・メイマンTheodore Harold Maimanが、同大学のチャールズ・タウンズの理論にもとづいて研究を行い、GMのヒューズ研究所の時代にルビー結晶をフラッシュランプで励起することで、世界初のレーザー(ルビーレーザー)を発明した。フラッシュランプによる光加熱は、物質の持つ「反射」・「透過」・「吸収」の特性のうち、 「吸収」の特性を利用して直接加熱し、短いパルス幅に制御することで、高いエネルギーにコントロールする。

そのレーザー理論は、既にダウンズやアーサー・レナード・ショーロー Arthur Leonard Schawlow(アメリカ人 の 物理学者 。 レーザー分光学への貢献により、1981年、ノーベル物理学賞を受賞)によって完成されていたが、メイマンが実際に作製されるまでには数年を要している。様々な課題や困難を乗り越えた上で、ようやくレーザーを実現させた功績は、現代の「実験物理学」を隆盛させる契機になった。そのレーザー理論の嚆矢は、アインシュタインの1917年の「放射の量子論について」論文による。アインシュタインの「相対性理論」は、GPSからレーザーまでどころか、その数式はアインシュタインも想定できなかった従来の天文学の構図を大きく変えた。

それでも有名な、極めて単純な E = mc2 は量子力学の理論的根拠になっている。

アインシュタインは、電磁放射の吸収・自然放出・誘導放出についての確率係数(アインシュタイン係数Einstein coefficient)に基づいて、マックス・プランクの輻射公式から新たな公式を導き出した。原子や分子など、ガスを構成する素粒子が電磁波を放射・吸収する過程についてアインシュタインが導入した現象論的な係数は3種に分けられる。

物理学において、スペクトル線は2つの視点から考えることができる。

原子または分子が、原子の特定の離散エネルギー準位E2から低いエネルギー準位E1に遷移し、特定のエネルギーと波長の光子を放出するときに輝線emission lineが形成される。輝線は、原子から発せられる光で、それぞれの元素に固有のものである。元素に固有の多くの光子スペクトルは、その光子独自の波長の輝線スペクトルを示す。

原子または分子が低いエネルギー準位E1から高い離散エネルギーE2に遷移する際、吸収線が形成され、この過程で光子が吸収される。これらの吸収された光子は宇宙マイクロ波背景放射cosmic microwave background radiation (CMB) に由来し、そのスペクトルは吸収された光子に関連する波長における連続放射による。

(宇宇宙誕生約38万年後の「宇宙の晴れ上がり」の時点から届く黒体放射を宇宙マイクロ波背景放射と呼ぶ。熱い火の玉状態であった初期宇宙からの光子が、宇宙膨張とともに温度を下げながら、マイクロ波の波長域にピークを持つ黒体放射として現在の宇宙を満たしている。その温度が絶対温度で3 Kに近いことから3K放射とも呼ばれる。)

統計熱力学の結論と組み合わせると、低エネルギー準位にいる粒子数と放射強度の両方に比例した放射も起こる必要があるとアインシュタインが1916年に指摘した。これを誘導放射と呼ぶ。

誘導放射の式が導かれたのは、1917年のアインシュタインの「放射の量子論についてZur Quantentheorie der Strahlung(The Quantum Theory of Radiation The Quantum Theory of Radiation)という論文による。

このアインシュタインの論文では、マクスウェルによる気体分子の速度分布(分子は全部が同じ速さで運動しているわけではない。どのような速度分布で広がているかを解析する)を、より一般化したボルツマンの分布、つまり「どんなに高い温度にしても、最安定状態に分子がいる」、「全ての分子が一様の速さを持っているわけではない」と、この事実は光放射の反応速度をそのスペクトル分布を研究するうえで重要な認識の第一歩であった。しかし、その理由は長らく分からないままだった。

プランクの法則Planck's law(of black body radiation)は、黒体放射black body radiationのスペクトルに関する法則であり、量子力学の基本法則の1つである。プランクが量子論を導いたことから、アインシュタインの論文が完成へ向って行く。

(黒体black bodyとは、入射する電磁波をすべての波長にわたって完全に吸収し、また自らも電磁波を放射できる仮想的な物体。黒体放射のエネルギー分布は黒体の温度だけで決まり、高温になるほど波長の短い電磁波を多く放射する。)

プランクは「光(電磁波)のとりうるエネルギーはhν の整数倍となる(プランクの量子仮説)」と考えることにより、プランクの公式の理論的説明が可能になった。

プランクの量子仮説は、整数 n と光のエネルギー E nを用いて以下のように表す。

E n = n hν

これは、光が取りうるエネルギーは、hν という量を一括りにして、数えられる量として考えた。それは、光には粒子性があるということを示唆している。

この考えを発展させて、アインシュタインが「光量子仮説」を提唱することになる。これにより1921年のノーベル物理学賞を受賞した。

その後、アインシュタインは、はじめて吸収・誘導放出・自然放出の関係式を導いた後、自発放射に関する比例係数を「アインシュタインのA係数」、誘導放射と誘導吸収に関する比例係数を「アインシュタインのB係数」と呼ぶ。A係数とB係数の関係性を示して、準位間のエネルギー差に相当する光量子の発生を解明し、ニールス・ボーア(1922年、ノーベル物理学賞を受賞)の量子跳躍と同一だと論じている。そのタイトル通り、量子理論としての放射則を示そうとしたものであった。

アインシュタインによる、1920年代半ばの『 誘導放出の研究 』という論文、これが現在のレーザー加工機をはじめとする全てのレーザーの原点となった。

目次

| アインシュタイン方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 時空の状態 | 宇宙項 | ||||||||||||||||||||||||||||

| (空間の歪みと時間の遅れ) | π(円周率),G(重力定数) | ||||||||||||||||||||||||||||

| Rμν-1/2Rgμν | + | Λ | g | μ | ν | = | 8 | π | G | / | C | 4 | T | μ | ν | ⇔エネルギー・運動量テンソル (μ,νは、計量テンソルmetric tensorと呼ばれ、リーマン幾何学において、空間内の距離と角度を定義する。) |

|||||||||||||

| (宇宙膨張の斥力) | |||||||||||||||||||||||||||||

| R(スカラー曲率),μ(ミュー),ν(ニュー) | Λ(ラムダ,宇宙定数) | Gは万有引力定数 | Cは光速 | ||||||||||||||||||||||||||

1917年発表の「一般相対性理論」論文では、アインシュタインは、宇宙項を含む式を発表したが、最初の式で Λ = 0 とした。その理由については、アインシュタインは宇宙の大きさは不変と考えていたためである。

平衡でない状況 、つまり非平衡での現象は、ダイナミクスになり、その動きが従う法則と比例関係でなくなり、その現象が非線形となり、次第に状況によって混沌になり新たな構造をもたらす。この熱による現象が、エネルギーやエントロピーentropyといった概念と関係して来る。

仕事と熱はどちらもエネルギーではあるが、そのエネルギーに質の違いがある。仕事は熱に100%変換できるが、熱は40%程度しか仕事に変換できない。また同じエネルギーでも自由に変換することができない。

このようなエネルギー変換の不可逆性に注目し、エネルギー変化が起こる方向を定量的に扱うために導入された状態量をエントロピーと言う。

ある孤立系に不可逆変化が起こった場合、エントロピーは必ず増大する。これを「エントロピー増大の法則law of increasing entropy」、あるいは「熱力学第二法則」と言う。

熱力学第1法則は、

内部エネルギーの増加量=外部からの加熱量Q+外部からの仕事量W。

この式のQとWは、状態変化時のエネルギー移動量であり、個々の状態で特有の値をとるような状態量ではない。熱の出入り、内部エネルギーの増減も含めたエネルギー保存則が働く。

第1種永久機関perpetual motion machine of the first kind(無からエネルギーを作り出すことのできる機関)の否定のである。

重要なのは、機関とはエ ネルギーを外部に取り出すための装置machineであり、単に変化し続ける系のことではない。単なる慣性の法則で動き続けているだけであれば、永久機関と呼ぶことはできない。もし、まったく摩擦の無い理想的なタービンが存在したとしても、このタービンになんらかの外部出力装置を取 り付けて、エネルギーを取り出せるようにすれば、取り出したエネルギーの分だけ タービンの持つ運動エネルギーが減少していき、最後には停止してしまう。ある科学者・技術者の精力的な研究にもかかわらず、第一種永久機関を作り出すことはできなかった。その結果、熱力学第一法則が定式化されるに至った。

熱力学第一法則は仕事と熱を含めたエネルギー保存則を示している。しかしエネルギー保存則を満たしていれば、どのような現象も自由に起こり得る、ということではない。

例えば、沸騰させたお湯を放置しておくとかならず冷める。逆に常温の水を放置しても沸騰することはない。コーヒーにミルクを入れてスプーンで混ぜると均一になる。逆にどれだけスプーンを巧みに動かしても、均一となったコーヒーからミルクだけを分離することはできない。

このように、物理現象、あるいはエネルギー変化が起こり得る方向性が決まっていることを表した法則を熱力学第二法則と言う。熱力学第二法則は、「ある種の巨視的な変化は不可逆である」と説く。

熱力学の第二法則は1つの定義で決まっているわけではなく、様々な人が提唱した原理から成っている。しかし、それぞれの原理は全て同値であり、本質的には同じことを指摘している。

クラウジウスの原理は、「低温物体から高温物体に熱を移し、他に何の変化も残さない過程は実現できない。」ということを示した。

温度差があるときの自然な(自発的な)熱伝導は一方向に不可逆的に進む。同一条件下で向きが逆転することはなく、加熱される側が低温、加熱する側が、高温である。

低温物体から高温物体への熱の移動を強制的に起こすには、他に加わる変化のために、外からの仕事が必要となる。常温の水を放置しても沸騰することはない、というのはまさにクラウジウスの原理をよく表す。例えば低温から高温へと熱を移動させる手法としては、エアコンや冷凍機で使用されているヒートポンプが挙げられる。しかしヒートポンプを駆動するには動力が必要で、何の変化も加えずに、熱は移動されない。

トムソンの原理は、

「熱源から受けとる熱と等量の仕事を行う場合、他に何の変化も残さない過程では実現できない。」

加熱のみによる熱機関、つまり熱を全て仕事に変換する熱機関だけでは実現できない。他に残る変化として、低温熱源への排熱が必要となる。すなわち、サイクルにより熱を継続的に仕事に変えるためには,2つ以上の熱源が必要とされる。

また、熱を全て仕事に変換できる熱機関は存在しない。仕事による摩擦熱の発生、「仕事→熱」サイクルは一方向に不可逆的に起こる。この原理は、他に何の変化も残さずに、ただ1つの熱源から熱を取り出しそれをすべて仕事に変え、自身は元の状態に戻ることはできない。

「エントロピー」とは、「乱雑さ」を表す概念であり、「エントロピー増大の法則」と言われることもある。エントロピーとは無秩序さ、つまり乱雑の程度を表す指標、そのため「秩序が高い状態」は「エントロピーが低い」、「秩序が低い状態」は、「エントロピーが高い」と言う。「エントロピー増大の法則」は、「熱力学」の分野では、基本的な大原則の1つであり、自然界のすべての物質が従う「超重要ルール」である。

このエントロピー増大の法則は、宇宙全体にも及ぶ。宇宙は、そのはじまりから、徐々に乱雑さを増していくように進化した。ビッグバンの以前に、量子の揺らぎが広がる空間があり、その量子の揺らぎが偶然的にエネルギーの高い方向へ揺らいだ結果、ビッグバンが起こったとされている。エネルギーが多すぎる現在の宇宙は、秩序立った世界が急激に広がり、あちこちでガスが集まり、そこから星ができ、やがて星が集まって銀河ができ、さらに複雑な大規模構造ができていく。138億年かけて進んだこのような宇宙の発展は、無秩序な世界への移行でもあり、エントロピーが増大した結果である。

そのエントロピーには、低いほうから高いほうへ増大するだけで、逆に減少することはありえない。あたかも「時間の矢」のように、一方向にしか変化しない。

実は物理学で「時間の不可逆性」が信じられているのは、まさにこの「エントロピー増大の法則」があるからなのあり、両者は、表裏一体である。

熱力学第二法則では、「温度は放っておくと高いほうから低いほうに移る」、それは、エントロピーが、小さい状態から大きい状態へ自然に移ることを示す。つまり、エントロピーが「小」から「大」へと移る現象に逆はありえない。それが、過去と未来を決定的に区別する。

いかなる瞬間も、そのとき温度が高いほうが過去で、温度が低いほうが未来、その逆は決してありえない。つまり、そこに「時間の矢」が存在する。

これこそが熱力学第二法則、すなわち「エントロピー増大の法則」がもつ本質的な意味があり、宇宙の中では、エントロピーだけが唯一の不可逆な物理量であることを示しているからこそ偉大な法則と言える。

アインシュタインをして「私が最も影響を受けた物理学者」と言わしめた大天才マクスウェルは、電磁気学を確立し、また熱力学でも、ボルツマンよりも早く気体分子運動論を唱えていた。それだけにエントロピーという新しい概念にも深く考えをめぐらせていた。

マクスウェルは、「エントロピー増大の法則」により宇宙の無秩序が増大する一方なら、やがてすべてのものはかたちを失い、宇宙には寂しい未来が待っているだけ、本当にそうなのか、という疑念があった。

そこで、熱力学第二法則の矛盾を探して思いついたのが、「マクスウェルの悪魔」と呼ばれる思考実験であった。

物理学の世界では「時間は巻き戻せる」、これは、ニュートンの運動法則や、有名な相対性理論や量子力学、そして場の量子論でも、時間の逆行を禁止しない。時間を反転させるということは、「t」という時間パラメータを「−t」に置き換えることに相当する。実際、「t」が−10から+10まで増えるとき(現在の10秒前から、10秒後に進むとき)に、「−t」は+10から−10まで減る(現在の10秒後から、10秒前まで戻る)ので、この操作は時間を反転させている。

ところが、この操作を施しても運動法則の形は変わらない。ということは、もしある運動が運動法則通りに起きたとしたら、それを時間反転させた運動もまた、同じ運動法則の下で許されることになる。

たとえば、重力が働いているときのボールの運動を運動法則に基づいて解析すると、「加速しながら下向きに移動する」という答えと、「減速しながら上向きに移動する」という答とは相互に矛盾はない。前者は「自由落下」を表し、後者は「投げ上げ」を表している。これらは運動が始まった時点でのボールの速度の向きが違うだけで、どちらも現実に起こり得る。

そしてこれらは、互いに「時間反転」の関係にある。ボールが落下する最中に時間が反転したとする。すると、ボールのその時点での速度は上向きに変わり、ボールは減速しながら上昇する。これは「投げ上げ」と全く同じ現象である。時間を反転した現象は、現実に起きている。

この事情は物体の個数が増えても同じで、どんなに物体の数が増えようと、どんなに複雑な運動をしていようと、時間をさかのぼるような運動もまた運動法則の1つである。ということは、止まっていたボールが摩擦力によって加速される現象も、年と共に人が若返って子供に戻る現象も、別に運動法則に違反してはいないと言う。

しかし、気体を例に取り上げれば、実際の気体分子の運動は運動法則に従っているので、最初の状態が決まっていればその後の運動は完全に決まる。しかも、気体分子は互いに衝突し合うことによって常に位置や速度は変化する。「エントロピー増大の法則」だけが、いまだに、宇宙の中で、唯一の不可逆な物理量であることを示している。

2023年10月18日の日本家剤新聞に

「米航空宇宙局(NASA)のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)から得られた新しいデータにより、宇宙がどの程度の速さで膨張しているかにまつわる謎が深まっている。」と記す。続いて

「約138億年前に誕生して以来、宇宙はあらゆる方向へ膨張を続けている。『ハッブル定数』「と呼ばれる、現在の宇宙の膨張速度を分析することにより、研究者らは宇宙の年齢を推定できる。また、宇宙が永遠に膨張を続けるのか、自ら崩壊するのか、それとも裂けてしまうのかなど、その行く末を詳しく予測することができる。

ハッブル定数Hubble constantを測定するうえで研究者が用いる戦略は主に2つある。ひとつは、超新星やケフェイド変光星(セファイド変光星)など、科学者がその性質をよく知っていて地球から比較的近い天体を利用し、それらがどの程度の速さでわれわれから遠ざかっているかを推定するというやり方だ。

(宇宙の膨張の速さは、宇宙全体がどれだけ速く膨張しているかを表す指標であり、ハッブル定数と呼ばれている。ハッブル定数は、宇宙膨張の速度と距離の関係を示す式に基づいて計算されている。

現在の観測による推定では、ハッブル定数は約70 km/s/Mpc【キロメートル毎秒毎メガパーセク】とされている。これは、1メガパーセク【1メガパーセクは約326万光年】離れた2つの天体間の距離が1秒当たり70 kmずつ広がっていることを意味している。ただ、最新の観測結果により、この値については未だ正確な値が確定していない。)

もうひとつは、ビッグバンの名残である『宇宙マイクロ波背景放射(CMB)』を調べて、宇宙が初期以来どれだけの速さで膨張してきたのかを推定する方法だ。

意外なことに、過去10年の間に、これらふたつの方法からは相反する結果が導かれている。欧州宇宙機関(ESA)のプランク宇宙望遠鏡による宇宙マイクロ波背景放射の観測結果は、宇宙は67.4キロメートル毎秒毎メガパーセクで膨張していることを示唆している。それに対して、ハッブル宇宙望遠鏡を用いて近くの超新星やケフェイド変光星から得られたデータは、それよりも速い約73キロメートル毎秒毎メガパーセクという速度を示している。

『ハッブル対立』」呼ばれるこの問題の解決は、宇宙の進化とその運命の解明につながる。考えられる対立の原因のひとつは、ハッブル定数を算出する方法が単純に間違っているというものだ。

『この食い違いは単なる測定誤差で、すぐに消えてなくなるのではないかという希望的観測もありました』と、今回の論文の著者である米宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)の天体物理学者アダム・リース氏は言う。氏は宇宙の膨張が加速しているという発見に貢献したことにより2011年にノーベル物理学賞を受賞した。

今回の新たな研究においてリース氏らは、高い解像度を誇るウェッブ望遠鏡を用いて、地球から約2300万光年離れた「NGC 4258」と、約7200万光年離れた「NGC 5584」という2つの銀河にある320個以上のケフェイド変光星を分析した。これにより判明したのは、ウェッブ望遠鏡がハッブル宇宙望遠鏡に比べて、およそ3倍の精度向上を示したということだ。(中略)

こうした新たな発見は、ハッブル対立の原因が、測定の不正確さよりさらに根本的なものである可能性を示唆している。もしどちらの数値も正しいのであれば、天文学者は、宇宙がどのように成長してきたかについて、何かを見逃していることになる。

近くの超新星やケフェイド変光星から得られたデータは、宇宙マイクロ波背景放射の観測から導かれる若かった頃の宇宙の状態に基づいた予想と比べて、膨張がより加速していることを示している。これだけの加速は、研究者がダークエネルギーを用いて説明できる範囲を超えている。ダークエネルギーとは、宇宙の加速膨張を引き起こしていると考えられている理論上の存在だ。

『観測結果と最も有力な宇宙モデルの間には、明らかな齟齬があります』とフランス、パリ天文台のピエール・ケルベラ氏は言う。氏は今回の研究には関わっていない。今や問題は観測ではなく、宇宙モデルにある可能性が高くなりつつあります。観測はかなり確かなものだからです。

考えられる説明のひとつは、『われわれが使っている重力理論、つまり一般相対性理論に問題がある』というものだとケルベラ氏は言う。宇宙マイクロ波背景放射から導かれるハッブル定数は、一般相対性理論に基づくモデルに依存していると氏は説明する。

もうひとつの可能性として、以前は予想されていなかった形のダークエネルギーが、初期宇宙に存在していたことも考えられるとリース氏は言う。あるいは、宇宙が非常に若くコンパクトだった時代から古く大きくなった時代にかけて、時間の経過とともにダークエネルギーの性質が変化したのかもしれない。」(中略)

「2017年、科学者らは、中性子星同士の衝突から生じる重力波を検出した。こうした波紋は理論上、地球からその衝突までの距離を特定するために利用できる。また衝突で生じる光からは、その波紋が地球に向かってくる相対的な速度が明らかになる。これらのデータを使えば、ハッブル定数を算出できる。

2017年に学術誌『Nature』に発表された、この中性子星同士の衝突から生じる重力波を用いた予備的な研究結果は、ハッブル定数が約70キロメートル毎秒毎メガパーセクであることを示唆している。ほかの2つの方法のちょうど中間に位置する数値だ。2019年に学術誌『Nature』に掲載された論文によれば、今後5年から10年の間に検出できる50組ほどの中性子星の衝突を分析すれば、十分なデータをもとに、より確実な結果が得られるかもしれない。一方、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡ではその間、さらに10以上の銀河にあるケフェイド変光星までの距離が測定される予定だとブレイクスリー氏は言う。これにより、地球に比較的近い宇宙での測定結果をさらにしっかりと検証できるようになるだろう。」

それでも、誰かがこの宇宙のパズルの足りないピースを見つけるまでは、ハッブル対立の謎はこのまま残されることになる。

科学分野で多くを語る「古代ギリシャの哲学」は、未だ我々現代人の無知を正してくれる。同様に、現代までにため込んだ途轍もないデータを解明すれば、別の意味で時間をさかのぼれかもしれない。

目次

第2次世界大戦では、米英をはじめ日独でもレーダーの高性能化のため、メートル波very high frequency(VHF)からデシメートル波ultra high frequency(UHF)、さらにセンチメートル波super high frequency(SHF)へと、より短波長の電波技術を開発し続けた。VHFは、超短波とも呼ばれ、波長が1mから10mまでの範囲の電磁波である。直進性が高いため、電離層に反射されずに直進する性質がある。ただ、見通し外の距離や、遠くの距離では急速に減衰する。

第2次世界大戦では、米英をはじめ日独でもレーダーの高性能化のため、メートル波very high frequency(VHF)からデシメートル波ultra high frequency(UHF)、さらにセンチメートル波super high frequency(SHF)へと、より短波長の電波技術を開発し続けた。VHFは、超短波とも呼ばれ、波長が1mから10mまでの範囲の電磁波である。直進性が高いため、電離層に反射されずに直進する性質がある。ただ、見通し外の距離や、遠くの距離では急速に減衰する。VHFの特徴は、建物や小高い丘でも多少の回り込みが可能で、テレビ放送・FM放送・移動用無線・方向探知・多重電話などに広く使用されている。VHFの送受信には、八木-宇田アンテナが主に使用されている。

国際VHF(船舶共通通信システム)は、150MHz帯(波長は2m程度)を使用し、船舶において遭難・安全通信・港務通信・電気通信業務・水先業務などに使う無線通信システムで、全世界的に使われているため「国際VHF」と呼ばれて、船舶の航行のための通信に使用される国際的なシステムである。

UHFの波長は10cmから1m程度で、見通し範囲を直進する性質が強いが、反射によって直接見通せない物陰にも伝わる。また薄い壁などは通り抜けるため、遠くに届きやすい。その一方で電波に乗せられる情報量は低い。主にテレビ放送、テレターミナル、携帯電話、自動車無線、パーソナル無線、業務用無線、各種レーダーに利用されている。

UHFの周波数は、300MHz~3GHzまでの電波で、地デジ放送・携帯電話・無線LANなどの主に、通信に使用される。それぞれ受信できる電波の種類に違いがあり使用できる場面も異なる。テレビ放送では、UHF の電波のうち470MHz~770MHzまでが使用され、これに13から62までの番号が割り振られている。

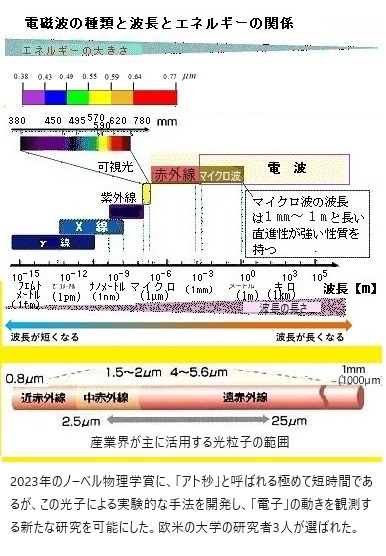

マイクロ波の周波数は300MHzから300GHz(波長は1mから1mm)の電波であり、強い直進性を示すため、特定の方向に向けて発射するのに適している。また、伝送できる情報量が非常に大きいことから、主に業務用通信・衛星通信・衛星放送・電話回線など次世代移動通信システムなどの需要も大きい。さらにはレーダーもマイクロ波の直進性を活用し、気象レーダーや船舶用レーダーなどや、レーダーによる移動物体監視システムなどにも使われている。マイクロ波は通信だけでなく、電波望遠鏡による天体観測やGPSによる測位システムなどにも応用されている。

超長波Very Low Frequency(VLF)は、10~100kmの非常に長い波長を持ち、地表面に沿って伝わり低い山をも越えることができ、また、水中でも伝わるため、海底探査にも活用できる。

(かつて、可視光よりも波長の長い光、つまり赤色よりも波長の長い電磁波はすべて「電波」と呼ばれた。やがて「赤色の外側」という意味で「赤外線」と呼ばれた、波長は780nm~1mm【10-3m】が発見された。>

"> 「電磁波」は電圧がかかっているものの周辺(磁界 magnetic field)に生じる「電界electric field」と、電気が流れているものの周辺に生じる「磁界」が組み合わさった「電磁界」からなる。電界と磁界が組み合わさった状態を「電磁界」、電磁界Electromagnetic Fieldsが空間を進んでいく状態を「電磁波」として区別する場合もあるが、一般的にはすべて「電磁波Electromagnetic Wave」として捉える。波長が極端に短い波はガンマ線・エックス線などの放射線で、紫外線・可視光線・赤外線・を経て、マイクロ波・超短波・短波・中波・低周波など順に波長が長くなる。)

やがて戦後になると、短波長の電波を使って、原子や分子のスペクトルの研究が始まった。エネルギーの変化がちょうどマイクロ波領域 (電波領域) にあたるので、マイクロ波スペクトル (マイクロ波分光 microwave spectroscopy) とも言い、この研究を「マイクロ波分光学」と呼ぶ。

マイクロ波分光実験では、「原子・分子の回転スペクトル」を取り扱う。今や、分光学は分析や診断技術として産業界などでも幅広く利用されているほか、核磁気共鳴nuclear magnetic resonance(NMR)を活用した磁気共鳴画像Magnetic Resonance Imaging(MRI)が先端医療の現場で極めて有用な診断手段として幅広く活用されている。NMR は、強い磁場の中に試料を置き、核スピンの向きを揃えた分子にパルス状のラジオ波帯域の電磁波を照射し、核磁気共鳴させた後、分子が元の安定状態に戻る際に発生する信号を検知して、化合物の分子構造や物性などを解析する。

マイクロ波分光実験では、「原子・分子の回転スペクトル」を取り扱う。今や、分光学は分析や診断技術として産業界などでも幅広く利用されているほか、核磁気共鳴nuclear magnetic resonance(NMR)を活用した磁気共鳴画像Magnetic Resonance Imaging(MRI)が先端医療の現場で極めて有用な診断手段として幅広く活用されている。NMR は、強い磁場の中に試料を置き、核スピンの向きを揃えた分子にパルス状のラジオ波帯域の電磁波を照射し、核磁気共鳴させた後、分子が元の安定状態に戻る際に発生する信号を検知して、化合物の分子構造や物性などを解析する。分子間や分子内相互作用、分子の運動性などを非破壊・非侵襲的な測定であるため、複雑な有機化合物の化学構造のH・C・N 間の結合状態の決定、隣接原子との関係などが解析される。そのため試料の有機化学物質を非破壊的に観察できる。しかも同位体であっても共鳴周波数が異なるため容易に識別可能となる。

NMR の原理を応用した NMR イメージングは、MRIによる画像診断に欠かせないものになっている。生命科学・化学・医薬品・食品開発・材料科学といった幅広い分野で利用されている。

「マイクロ波分光学」の研究により、アンモニア分子の24 GHz(ギガヘルツ)付近の多数のスペクトル線、次に水分子の22.235 GHzのスペクトル線が観測された。原子ではナトリウムで1.772 GHz、水素では1.420 GHzのスペクトルが観測された。

GHzとは、電波の単位

「G (ギガ) +Hz(ヘルツ) 」=GHz (gigahertzギガヘルツ)

ギガgigaは、109バイトを表す情報の容量の単位として「ギガバイト」が使われる。周期的な現象の頻度を表す単位の一つで、1GHzは毎秒10億回を意味し、Hz(hertz)は、周波数frequencyや振動数frequencyの単位として用いられる。スマホの容量で使われるGB と同様に容量が大きいことを表わす。そのためGBの単位は、携帯電話・無線LANルーター・電子レンジ・Bluetooth【Blúːtùːθ;数mから数10m程度の距離の情報機器間で、電波を使い簡易な情報のやりとりを行うのに使用されるデジタル機器用の近距離無線通信規格の1つ】・レーダーなどに利用されている。

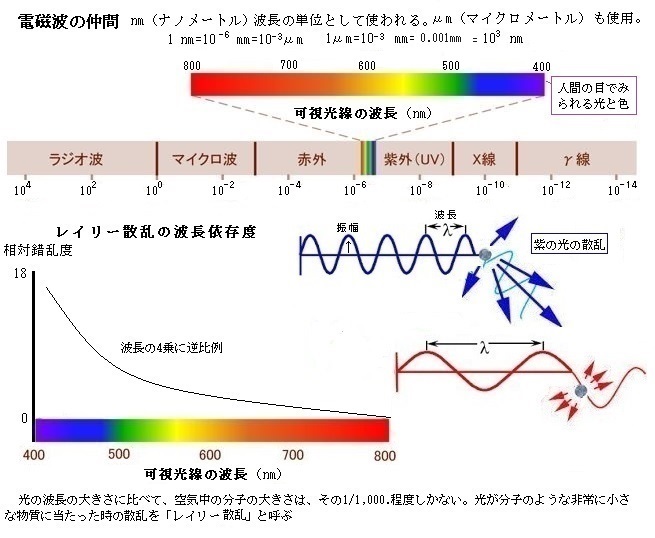

原子や分子を対象とする「原子・分子分光学」は、大きく発展し、電磁波の広い領域で爆発的に広がった。可視光-紫外線領域では、主に原子分子の電子状態間の遷移

(電子スペクトル) までが観測されている。それよりも波長の長い赤外線領域では分子を構成する原子核の振動遷移までが観測されている。さらにもっと波長の長い電波領域では、分子の回転スペクトルや核スピン、さらに電子スピンの磁場中での反転に基づく核磁気共鳴スペクトルや電子スピン共鳴スペクトルが測定されている。

原子や分子を対象とする「原子・分子分光学」は、大きく発展し、電磁波の広い領域で爆発的に広がった。可視光-紫外線領域では、主に原子分子の電子状態間の遷移

(電子スペクトル) までが観測されている。それよりも波長の長い赤外線領域では分子を構成する原子核の振動遷移までが観測されている。さらにもっと波長の長い電波領域では、分子の回転スペクトルや核スピン、さらに電子スピンの磁場中での反転に基づく核磁気共鳴スペクトルや電子スピン共鳴スペクトルが測定されている。波長が短い方では、真空紫外から X 線領域による原子の内核電子の励起に基づく遷移が観察されている。さらにガンマ線領域になると、原子核の内部状態の変化による遷移が観測されている。このように、スペクトルは対象とする原子・分子の構造や電子状態などについて、物質に関する豊富で有用な解析情報として使われている。

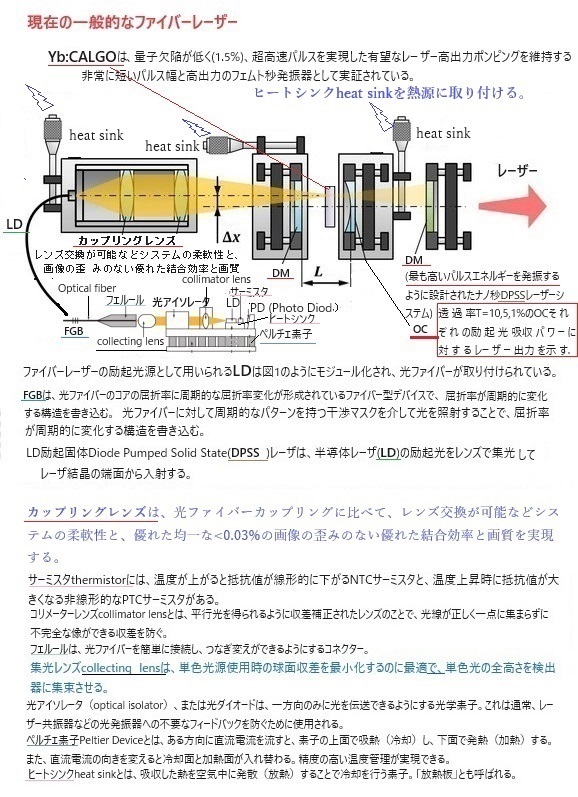

1954年、マイクロ波を直線的かつ強力に送り出す装置、つまり「誘導放出によるマイクロ波増幅装置」である『水素メーザー』が発明・開発された。1960年にはルビー結晶(媒質)が開発されと、光を強力に送り出すレーザー発振装置の開発の成功に至った。

世界で最初に発振に成功したルビーレーザーは固体レーザーで、発光原子であるクロムCrを無色透明なサファイア結晶の中にまばらにばら撒き孤立させる。

無色透明なアルミニウムの酸化物であるサファイアAl203に0.01~0.5%のクロムCrを混ぜるとピンク色になる。

レーザーは原子の発光を利用するため、レーザー媒質を原子の状態に保たなければならない。ガスレーザーの発光原子はばらばらの状態になっているが、固体レーザーでは原子が結合するか、その原子同士の間隔が原子1個分程度に近づくため、個々の原子の性格が失われて、エネルギー準位に広がりが生じてしまう。そこで、発光原子のクロムを母体となるサファイアの中にまばらにまき散らして、発光原子同士の間隔を大きくし、母体である固体の中で、その発光原子を孤立させる必要がある。

また、母体材料になる条件は、ポンプ光とレーザー光の両方の波長に対して透明であることが絶対条件で、不透明であれば、ポンプ光が発光原子を励起できず、またレーザー光の指向性や集光性が阻害され母体から外に飛び出してしまう。発光原子が決まると、どの波長の光で圧送pumpingするのが良いのかが決まるので、当然母体材料も制約される。

ポンプ光の吸収が大きすぎると、母体材料がポンプ光を吸収して温度が上がってしまう。母体材料では、その熱特性が重要なファクターとなる。レーザー固体の温度が上がりすぎれば、レーザー固体そのものにダメージが生じ、固体の曲げや歪みなどにより、さらに、ひび割れや軟化が起こる。これが重大な障害となれば修繕不能になる。

ポンプ光源としてフラッシュランプを使った場合、ポンプ光のほとんどが、発光原子の励起に使われるよりも、固体温度の上昇に消費される。ポンプ光の有効利用率は1%程度に過ぎない。そのため、母体材料の中の熱を効果的に逃がす母体の形を工夫する必要がある。

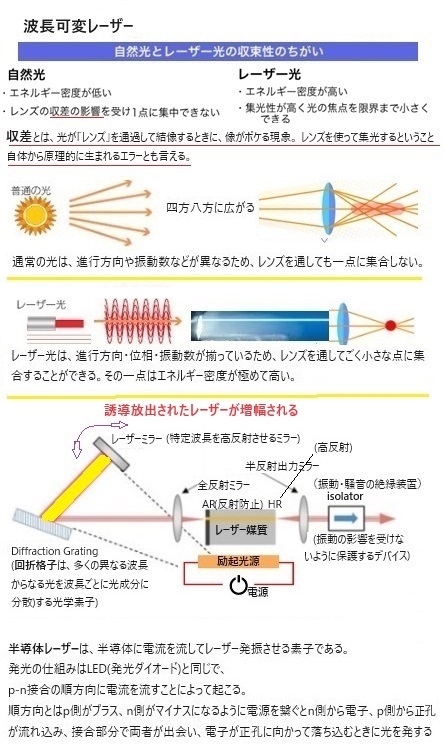

レーザーlaserとは,レーザー発振器によって人工的に作られる光である。Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationの各単語の頭文字が語源となる。直訳すると「輻射の誘導放出による光の増幅」、輻射Radiationとは「物体が発する熱が電磁波となって伝わる現象」であれば、レーザーではその光を誘導放出stimulated emissionする必要がある(集光性)。ビームbeamとは、光線やエネルギー、その他見えないものの線を表す英単語であれば、光であれば直進する(指向性)。レーザー光は、ビームの種類の1つと言える。また、レーザー光は波長が一定で、波の山と谷が周期的に揃っている(可干渉性=コヒーレンス)。

(amplification;増幅、stimulated emission;誘導放出【方向・位相・波長がそろった人工的な光子は、電子の「励起状態」と「基底状態」をうまくコントロールすることで作られる】、radiation;輻射・放射)

|

|

レンズを使えば、対象となる材料にレーザーを集光することができる。レンズで集光したレーザー光を出力レンズで焦点位置を合わせることによって、非常に高いエネルギーを作り出し、材料をカットしたり彫刻したりできる。このレーザー光のパワーは至極安定しているので、レーザー加工機は損耗しない万能ツールと言われている。

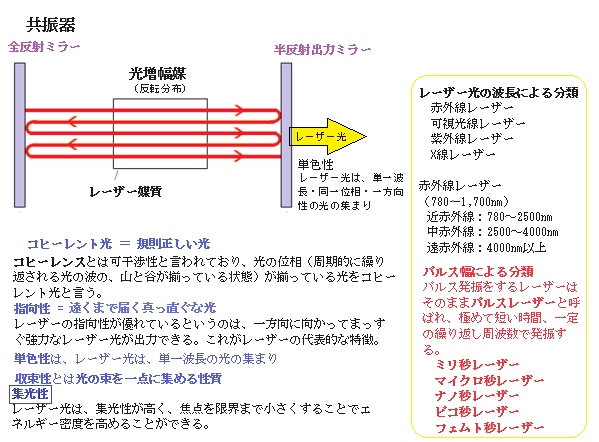

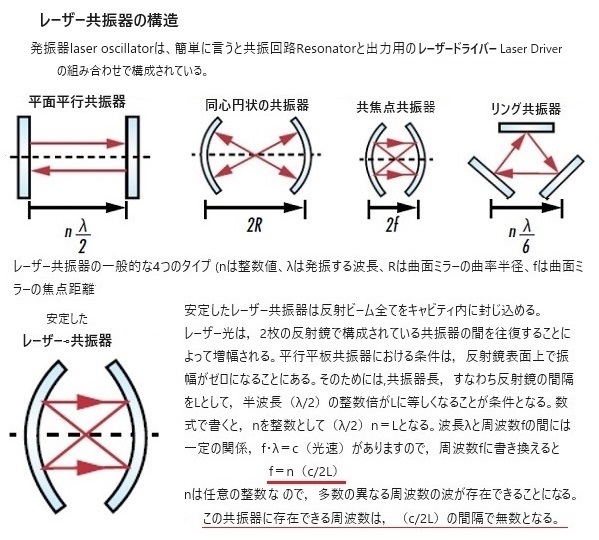

レーザー光を作り出すレーザー発振器内の主要部を「光共振器optical resonator」と言う。

光共振器とは、光が何度も往復するように2つの鏡を両端に配置する装置である。一往復の光学距離が、共振器に入射する波長の整数倍であれば、光共振器内部の光電場で同一波長の光子は重なり強め合う。

例えば、2枚の反射鏡が平行に向かい合った光共振器の中では、光は両端の鏡に反射される。光は鏡間で反射を繰り返すことで、通常であれば、逆方向の光と干渉し合い、打ち消し合うが、レーザー光は、同一波長で同一位相であれば、自然放出を発端とした誘導放出が、共振器の内部で逆方向であるため、雪崩的に重なることで発生する。

その閉じ込められた光が、レーザー媒質中の励起状態の電子に繰り返し衝突することで誘導放出が雪崩的に重なり、大きく増幅されたその光が外部へレーザー発振されることで、レーザー光として利用される。

つまり、光共振器の中では、特定のエネルギーをもつ光が共存しやすい状態となる。そして、この光のエネルギーは、光共振器のミラー間の距離で決まる。

この光共振器によって、特定の波長が増幅される原理は、単一波長の光を放出するレーザーにも利用されている。この性質から、光共振器は高強度の光によってしか起こらない非線形光学効果などの現象を引き起こすために用いられる。

光共振器内の媒質が、向かい合う2枚の鏡の中で、エネルギーを吸収・放射し合い、電磁波を増幅する。つまり、レーザー共振器内で、エネルギーのトータルゲインtotal gainを 1 以上にするためには、光を補充増幅することで光の損失を補充しなければならない。実は光の増幅はレーザー共振器内の媒質である原子あるいは分子の状態遷移に伴う光の放出に基づいている。

対面する2枚の鏡によって、レーザー光を往復させ重ね、光を増幅する。そして、放射側の鏡は半透鏡half mirrorになっているため、凝縮されたレーザーの一部のエネルギーが目標に向かって射出される。通常、鏡はガラスの表面に反射用の金属膜(反射膜)を塗布して作られるが、放射側の半透鏡は、反射膜を薄くして光の一部を透過させ、レーザー加工機は、この時の放射光を対象物に焦点を合わせて加工する。

レーザー光の最も大きな特徴は、コヒーレントcoherentな光である。レーザー光は、波長や位相とその方向のいずれをも揃える波であり、上記の増幅放出により、それを作り出すことができる。どれくらいコヒーレントであるかという度合いをコヒーレンスcoherenceという。「コヒーレンス」の訳語として「可干渉性」という言葉を充てる。

コヒーレンスには大きく分けて、空間的なコヒーレンスと時間的なコヒーレンスがある。空間的にコヒーレントな光は波面が滑らかであり、その結果、遠距離であっても余り広がらずにそのまま届く(直進性)。しかも、小さな焦点に集めることができる(集光性)。時間的にコヒーレントな光は、電磁場の振動の時間波形が規則的であり、その結果、スペクトル幅が狭い単色性や狭帯域性narrow bandwidthといった特徴を持つ。

異なる波長の電磁波が決まった位相で重ね合わされば、時間的に短いパルスとなるが、これも、時間的コヒーレンスの一種とみる。レーザー光として用いることにより、極限的に短い光パルスを発生させることも可能となる。

以上のような特徴によって、レーザーを用いると光のエネルギーを狭い空間領域・時間領域・波長領域に集中することができる。「レーザー光は強力である」とよく言われるが、実際には平均的な出力があまり高くなくても、そのエネルギーを「狭小」領域に集中することにより、大きな効果が得られている。このレーザー研究が、アインシュタインやニールス・ボーアなどの物理学の巨星が推奨し携わった原爆開発ような結果に繋がらなことを切に願う。

癌の増殖は血管からの栄養補給による。そのため病変の近くの粘膜には、小さな血管が集中する。この小さな血管の集まりを癌として捉える検査技術が、「狭帯域光観察Narrow Band Imaging(NBI)」である。NBIは、血液中のヘモグロビンに吸収されやすい紫(波長415㎚)と緑(波長540㎚)の2つの特殊な光を照らすことで、粘膜表層の毛細血管やそのパターンなどを強調して鮮明に表示する。これにより、癌などの病変の早期発見・早期治療で完治する確率を高めている。

内視鏡検査では、レーザー光を当てて診断するが、NBIの場合は、白色光の中からヘモグロビン吸光度に一致した415nm(紫色)と540nm(緑色)の短い波長のものだけを切り取って用いる。実際に病変部を観察する際には、2つの違いはほとんどないと言う。

目次

スウェーデンの王立科学アカデミーは10月3日、2023年のノーベル物理学賞を、アト秒(100京分の1秒, 1×10-18秒)という極めて一瞬のレーザー光技術を開発した米オハイオ州立大学のピエール・アゴスティーニ名誉教授(82)ら欧米の3氏に授与すると発表した。ピエール・アゴスティーニは、1968年、仏エクス・マルセイユ大学で博士号を取得している。

1962年、ハンガリー生まれ。91年、ウィーン工科大で博士号取得、現在、ドイツのガーヒング・バイ・ミュンヒェンにあるマックス・プランク量子光学研究所のフェレンツ・クラウス博士(61)と、1958年、フランス生まれ、86年に仏ピエール・マリー・キュリー大学で博士号取得、現在、スウェーデンのルンド大学のアンヌ・ルイエ教授(65)がともに受賞する。同アカデミーは「原子や分子内の世界を探求するための新しいツールを人類に提供した」と評価した。

アト秒とは、10億分の1秒の、さらに10億分の1という瞬時である。これほど刹那で起きる動きは、通常の技術では見ることができない。超高速な瞬間を観察するには、できるだけパルスの発光を短くする必要がある。すばやく動く被写体をカメラで鮮明に写すとき、高速でストロボを光らせる原理と同様である。

アト秒とは、10億分の1秒の、さらに10億分の1という瞬時である。これほど刹那で起きる動きは、通常の技術では見ることができない。超高速な瞬間を観察するには、できるだけパルスの発光を短くする必要がある。すばやく動く被写体をカメラで鮮明に写すとき、高速でストロボを光らせる原理と同様である。光は1秒間におよそ30万km進みますが、1アト秒ではわずか0.3ナノメートル㎚(10−9m)しか進まない。光は、「粒子であり、波動でもある」、目に見える光の波長、つまり波の山から山への距離は数百ナノメートルでれば、その波長にも言えないレベルで光を制御するには、これまでとは違った仕組みが必要となる。

その超高速のストロボのような極めて短い時間幅のパルス光を発生させる技術を開発、原子や分子の中で電子が高速で移動したり、エネルギーを変化させたりする過程を観察することを可能にした。

これまでの技術では、フェムトfemto秒(10−15秒)単位の動きまで観察できた。これを実現したフェムト秒分光学の業績で、エジプト系アメリカ人化学者アハメッド・ズウェイルはこの分野における先駆的な研究で、1999年のノーベル化学賞を受けている。その後も、より短い時間で起きる反応を見ようと、研究者たちは工夫をこらしてきた。

スウェーデンのルンド大学のアンヌ・ルイエ教授は、希ガスに波長が長く、強い光を当てると、波長が短い光が発生することを発見した。この現象をもとに、アメリカのオハイオ州立大学のピエール・アゴスティーニ教授は、実験で、「アト秒」というきわめて短い時間だけ続く光を連続的に発生させることに成功した。ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学のフェレンツ・クラウス教授は、さらにこの光をカメラのフラッシュのように1回だけ発生させて、利用しやすくすることに成功した。

3人はレーザーをガス状にした原子に照射することで、数百アト秒という極めて短い時間幅のパルスを発生させることで、これを原子や分子に照射すると、小さくて軽い電子が超高速で動く様子までも詳しく、写真を撮るように記録して観察できるようになった。

レーザーによってこれまで物質の構造しか測定できなかったものが、物質の中にある電子の動きを測定できるようになり、電子の世界へのとびらを開くことになった。電子を利用することで、半導体産業や電子工学、医薬や医学の分野などでより実用的な技術となる。電子などのふるまいが細かくわかれば、物質の特性や化学反応の実態により詳しく迫ることができる。3人が実現したアト秒パルス技術はさらに進展し、今では数十アト秒単位での観察ができるようになった。

エレクトロニクスの分野では、電子が物質の内部でどのようにふるまうかを理解し、制御することが欠かせない。医療現場でも、がんなどの病気の診断に応用できる。

賞金は1100万スウェーデンクローナ(約1億5千万円)で、3分の1ずつ分ける。授賞式は12月10日にストックホルムで行われた。

レーザーが発明されたのは1962年、それ以降、次々と発光時間の短いレーザーが開発され、1986年には6フェムト秒に到達した(1フェムト秒とは10-15秒、つまり1000アト秒)。フェムト秒レーザーにより、化学反応の追跡などの研究が盛んになった。特に、フランス出身で、オハイオ州立大学の名誉教授ピエール・アゴスティーニは、高強度場レーザ物理学やアト秒物理学における先駆的な研究で知られる。そのまま、順調にアト秒が達成されると予測していたが、長い停滞期に入った。そこから約10年間、アト秒レーザーは達成されなかった。今までの方法では、アト秒領域に到達することは出来ないようだ。

その一方、高強度のレーザーパルスpulse(僅かな時間間隔で点滅をくり返すレーザー。 パルスレーザーの 1回のレーザー照射時間は、パルス幅と呼ばれる。パルスレーザーの中でも、特に発光間隔の短いものが、超短パルスレーザーと呼ばれる)を気相の原子に集光すると、もともとのレーザーの波長(赤外領域)が何十分の1以下の波長となる高次高調波発生high-harmonic generationが生じることが、1989年に報告された。

この高次高調波発生とは、高強度のフェムト秒レーザーパルスを気体に照射すると、エネルギー変換によって高次の倍波(照射した光が持つ振動数の整数倍の振動数を持つ光)が発生する現象である。また、この際に発生する短波長の光を高次高調波Higher-order harmonic wavesと呼ぶ。

高次高調波発生は非摂動論的に非線形な過程で、摂動論的高調波とは著しく異なる以下のような特徴がある。

☆ 光が強くなり、分子振動の振幅が大きくなると、 調和振動子の近似から外れてくる。その結果、物質 の分極に非線形な項が現れるようになる。

普通の光に対して、レーザー光の特徴は一言で表す、コヒーレン トな光源である。また、光と物質は、光電場によって誘起さ れる物質の分極を介して相互作用する。通常の光学では、分極の 大きさが物質の屈折率を決定する。ところが強力な レーザー光を当てると、屈折率をもたらすのとは性質の異なる分極が生じる。それは、光電場の振幅の 2乗や3乗に比例する成分で、まとめて、非線形分極とよばれる。この非線形分極が起因する現象が非線形光学効果である。 非線形光学を用いた波長変換では、位相整合条件 を満たすことが絶対条件になる。これは、光子の観 点からは、相互作用により光子の運動量が保存される条件と解釈できる。位相整合条件を理解するためには、光波の伝搬についての広範な知識が不可欠 である。

☆ 高調波の次数(レーザー光の周波数の何倍か)が上がっても強度が落ちないプラトー領域が長く続く。

☆ ある次数(カットオフ)で突然強度が落ち、それ以上の次数の高調波は実質発生しない。この高次高調波発生はアト秒レーザーパルスの発生原理であり、また、高調波スペクトルから、電子状態やダイナミクスについての情報を取得することができる。

レーザーは20世紀を代表する発明の一つであるが、このレーザーの出現によって生れた新しい分野が非線形光学で、その応用の一つが光の波長変換である。これにより、ある周波数の光から、2倍の周波数の光を作ることができる。音の世界の倍音の発生に相当する現象が光で起こせる。

(ある音を弾いた時、その音が鳴ると同時に、その整数倍の振動数である音が自然に発生する。楽器それぞれは、独自の音色を持っている。なぜなら、それぞれ倍音の含まれ方が違うからである)。

レーザー光と普通の光の違いは、レーザー光の特徴は、コヒーレントな光源であるということである。レーザー光の特徴は、単色性がよい、指向性がよい(ほぼ平行な光線が出る)などコヒーレンスが高い(干渉性がよい)ことにある。これらの特徴により、レーザーポインタなどで知られるように、その指向性の良さや、パルスとして利用することで強い強度と短い時間幅が実現することにある。

近年のレーザー技術の発展には目覚ましいものがある。「高強度超短光パルスの生成方法」の業績を上げた二人の研究者に、2018年のノーベル賞が贈られている。このような強い強度のレーザーを積極的に利用する代表的現象として、次のような高次高調波発生High harmonic generation(HHG)と呼ばれる現象が知られている。原子、プラズマや固体などの試料に一定の波長のレーザーをあてると、入射レーザーの波長の整数分の一の波長をもつ光が放射される。これは高調波と呼ぶ。特徴的なのは放射されるレーザー光の時間幅が大変短く、数百アト秒であることによる。この技術を利用することでアト秒サイエンスと呼ばれる超高速レーザーにより次世代の科学技術分野が開けることとなった。

光の屈折は、「屈折」と「増幅」とほとんど同じ現象と言う。光(電磁波)は、電場Eと磁場Bで形成される。しかも真空中を速度cで伝搬する。その光は、物質との相互関係、つまり「発生」・「屈折」・「反射」・「散乱」・「吸収(増幅)」などの現象ではじめて認識される。

実は、光は単独であっては極めて無力で、なんらかの物質を介する「現象」とその「変化」により光の存在と原理が証明される。「光のエネルギーを物質が吸収することで高いエネルギー状態になる」・「光のエネルギーを物質が放出することで低いエネルギー状態になる」・「反転分布を作る発光物質にエネルギーを与えて励起させるExcite」・「物質によって準位間に異なるエネルギー差があり、それが物質の色の違いとして現れる」。

励起を起こす主なメカニズムには、粒子同士の衝突による場合と電磁波(光子)の吸収による場合があり、前者を衝突励起、後者はその量子現象quantum phenomenaから光励起あるいわ放射励起・輻射励起と呼ばれる。

また、電子とイオンが衝突すると、電子がイオンに捕獲されると同時に、イオンの他の内殻電子が励起することで多重励起状態が生成され、 その後、放射安定化する。それを共鳴的再結合過程dielectronic recombiationと言う。

結合される電子のほかに、この再結合にはイオンの中で励起される電子が関与するために、陽子と電子の再結合に比べれば、一時的な捕獲状態と言えるが、電子とイオンが近距離で長く留まるため、基底状態に落ちずに励起した状態を維持するため、やがて自由電子がイオンと再結合することになる。

その相互作用で重要なのは、電場によって誘起される光と物質は、分極polarizationを介して相互作用する。強力なレーザー光を当てると、光の強度が低い場合は、物質は光に対して線形な応答を示し、媒質の誘電率は一定であり、媒質を透過した光の波長は透過する前と同じものが得られる。しかし、レーザー光の強度が強くなると、物質と光による相互作用が強まり、媒質の誘電率はレーザー光強度に伴い変化する。物質の誘電率は電磁波の電界によって誘起される誘電分極によって決まるが、誘電率が変化するのはこの誘電分極が電磁波の電界Eに比例して線形応答しなくなるためである。

任意の非線形光学媒質nonlinear optical mediumによる「非線形光学効果nonlinear optical effect」では、レーザー光のような非常に強い光と物質が相互作用する場合に起きる非線形、つまり、分子振動の振幅が大きくなり、変位に比例した復元力が働く時に起きる調和振動子harmonic

oscillatorの近似から外れていく現象を示す。レーザーの出現によって発展した分野である。ただ、調和振動は変位に比例した復元力が働く時に起きるが、量子における波数

k を持つ波で表される運動量は、 p = hk を持ち、その角振動数 ω を持つ波で表される粒子のエネルギーE は

任意の非線形光学媒質nonlinear optical mediumによる「非線形光学効果nonlinear optical effect」では、レーザー光のような非常に強い光と物質が相互作用する場合に起きる非線形、つまり、分子振動の振幅が大きくなり、変位に比例した復元力が働く時に起きる調和振動子harmonic

oscillatorの近似から外れていく現象を示す。レーザーの出現によって発展した分野である。ただ、調和振動は変位に比例した復元力が働く時に起きるが、量子における波数

k を持つ波で表される運動量は、 p = hk を持ち、その角振動数 ω を持つ波で表される粒子のエネルギーE はE = hω を持つ。

つまり大きな運動量を持つ粒子の波動関数は空間的に激しく振動しており、その大きなエネルギーを持つ粒子の波動関数は時間的にも激しく振動している。

「非線形光学効果nonlinear optical effect」は、非常に強い光が入射した際に起きる現象である。レーザー光のように強い電場を持った光を非線形光学媒質に入射すると、分子の中でプラスとマイナスの部分が生じ、その分極の成分が無視できなくなる。その際、入射した光の周波数とは異なった周波数の光が媒質より発生する。これが非線形光学効果である。入射光の周波数ωと、それと異なった周波数の光2ωに分極する。

量子力学の進歩によって「電子のようなミクロな物体は、その位置と運動量を同時に特定することはできない」と言うことが分かった。それは、既存のどれだけ高性能な装置で測定しても電子の位置と動き方を厳密に特定できない。その代わりに、波動関数と呼ばれる関数を用いて電子の存在を確率で表現する。つまり、その位置に電子が存在する確率を示すに過ぎない。

1993年に、カナダ国立研究機構National Research Council of Canadaのポール・コーカムPaul B. Corkum博士は、三段階モデルと呼ばれる半古典的なモデル「スリーステップモデルthree-step model」を1993年に提唱した。高次高調波の発生機構を明らかにするとともに、この光を用いることで、アト秒時間領域に到達できることを理論的に予測した。

フェムト秒レーザーを気体の分子に当てると、アト秒だけ発する光の波(アト秒パルス)の発生原理を説明する。 これは、フェムト秒レーザーによって、外にはじき出された気体分子の電子が、分子に再衝突するときにアト秒パルスを発生するというものであった。そして、世界で初めてアト秒パルスの発生と計測に成功したのがドイツの物理学者フェレンツ・クラウスであった。

瞬息に動くものを見るためには、変化の一瞬を切り取る必要がある。フランス人の物理学者アンヌ・ジュヌヴィエーヴ・ルイリエAnne Geneviève L'Huillier教授は、1987年、赤外レーザー光を貴ガス、つまりヘリウム・ネオン・アルゴン・クリプトン・キセノン・ラドン・オガネソンなど第18族元素を指す族名「貴ガスnoble gas元素」は他の元素となかなか化合物を作らず、化学反応も起こしづらいので「不活性ガス」に通すと、そのガス原子との相互作用により光の波が変化することを発見した。

ようやく、ピエール・アゴスティーニ名誉教授は2001年、持続時間250アト秒の光パルスを連続して作り出すことに成功した。同じ頃、フェレンツ・クラウス博士は、独自に同650アト秒の光パルスを単離した。

ようやく、ピエール・アゴスティーニ名誉教授は2001年、持続時間250アト秒の光パルスを連続して作り出すことに成功した。同じ頃、フェレンツ・クラウス博士は、独自に同650アト秒の光パルスを単離した。

アト【atto】は、国際単位系(SI)で、単位の上に付けて100京 (けい) 分の1(10-18)を表す。記号a。アト秒は、0.000000000 000000001(1×10-18)秒。 2001年に、最初のアト秒パルスの計測が実現して以来、アト秒科学はこの二十年余で劇的に進展した。2023年にノーベル物理受賞された3氏は、既にその契機となったアト秒パルスの発生に関する実験を行い、2003年には、アンヌ・ルイエとそのグループは、170アト秒という記録で、最短レーザパルスの世界記録を更新した。そのアト秒光源は、世界最速のカメラと見なされており、非常に短い光パルスを使用して、電子が移動またはエネルギー変化するときに電子を測定した。アンヌ・ルイエのグループが、アト秒パルス を使用して電子を研究し、しかも、それを操作するの方法は、原子および分子における電子の超高速ダイナミクスが研究できるため、宇宙に存在する原子や分子の存在量と反応、更にそれらと放射線との相互作用を研究する宇宙化学Astrochemistryの分野を開拓したと言える。

高強度近赤外レーザー(波長1064 nm)をガス中に集光することにより、「高次高調波」と呼ばれる短波長光の発生が報告された。この報告では、発生した短波長光はレーザー周波数の奇数倍にピークをもち、それが一定の強度で多数続いていく「プラトーplateau」と呼ばれる、その高次高調波のスペクトルには、次数が上がっても強度が落ちない領域が生じる。高次高調波発生のスペクトルは、プラトー領域の後、ある次数で突然強度落ち、それ以上の次数の高調波は実質発生しない。プラトー領域とは、摂動論的な高調波発生とは異なり、高次高調波のスペクトルには、次数が上がっても強度が落ちない領域がある。この突然強度が落ちる部分を、「カットオフcutoff」と呼ぶ。

(次数とは、整式の中の文字の個数。例えば、2X3 という式はX が3個かけ合わされているので、次数は3になる。2×x×x×x で文字が3つかけ合わされているとみなせるからである。また、3a3b2c の次数は 6。a が3個、b が2個、c が1個で合計6個の文字がかけ合わされている。)

最短波長の存在(カットオフ波長;単一モードから多モードになる波長)は明瞭に示されている。それは、摂動論的な高調波発生とは異なる。 このプラトーとカットオフの存在は、従来の摂動論に基づく非線形光学では説明が難しく、そのため新しい非線形光学への道が開かれたと言う。 物質に高強度の光が入射すると、通常の光の反射や屈折とは異なる興味深い現象が起こる。これらは総じて非線形光学現象と呼ばれ、光と物質の相互作用に関する摂動論perturbation theoryで記述される。

天体の運行において、月と地球、太陽と地球などを扱う二体の運動量は厳密に解くことができるが、複数の天体間の運行など三体以上の多体問題を厳密に解くことは不可能である。

複数の粒子間に相互作用が働くときの運動は数学的に厳密に解くことができない(多体問題)。これらの数学的に厳密に解くことのできない問題の近似解を求める手法の1つに、摂動論perturbation theoryがある。摂動Perturbationには、「狼狽」「混乱」などの意味がある。元来、摂動とは、ある天体の運動が他の天体から受ける引力によって乱れることを指していた。しかしながら、月と地球、太陽と地球の問題では、他の天体からの引力による相互作用の影響は、非常に小さいことから、二体問題に他の天体からの影響を補正項として参照すれば、十分な精度の高い近似解が得られる。

量子力学においても、粒子の運動が複数粒子の間に相互作用が働くことによって乱れることも「摂動」で説くようになった。なお、転じて摂動現象をもたらす副次的な力のことを摂動と呼ぶ場合がある。

短波長光はその短波長性から、「ウェーハに光を照射することで回路パターンを描く工程(半導体リソグラフィlithography)」のような超微細加工用の光源として用いられている。これまでは、KrF レーザー(248 nm)・ArF レーザー・F2 レーザー(157 nm)を用いるレーザーリソグラフィが精力的に研究されてきた。最近では、半導体チップサイズを約40%削減することができる45 nm(ハーフピッチ)以下を可能とする波長13.5 nm の極端紫外光extreme ultraviolet(EUV,ultraviolet; 紫外線)を用いるEUV リソグラフィの開発研究が最も盛んである。

短波長レーザーのKrFレーザーを用いるとプラトーのような、より強度の回復が見られるのに対し、長波長レーザー(YAG)を用いるとプラトーがある次数でのカットオフが明確に観測された。当時はその事実を解析出来なかった。その後、1電子近似の非摂動論的数値計算や解析的手法による高調波の強度分布による説明がなされるようになった。特に後者により原子準位を無視し、基底状態と自由電子の状態のみを考えれば、プラトーとカットオフをある程度説明できることがわかった。

原子の中の1電子は強電場下では、瞬時に原子から解き放されるが、ある電場の位相で生成した電子は、電場により元の原子に引き戻される。このときに、この系が持つ運動エネルギーの最大値が3.17 Upし、高調とは、戻り電子とイオン核との再結合により発生するものと考えると、このモデルにより2電子イオン化や高調波の偏光依存性もよく説明できるようになった。偏光polarizationとは、伝搬方向に垂直な面において、電場および磁場の振動方向が規則的・時間的・空間的に整った軌跡を描く、そのような現象を指す。これに対して、無規則に振動している光は、非偏光あるいは自然光と呼ぶ。

物理学では、原子内の1つの電子による他の電子への影響など、その動作に影響する二次的な変化を、最初のレベルで占める支配的な影響が唯一の要因であると仮定し、二次的な追加要因による小さな修正を行うことによって、量子力学における電子のエネルギーなどの近似値計算を行う。問題の厳密解に対しての近似解は、摂動が加わったことによって生じる摂動項に対して、その補正項の計算式の中で、摂動の縮退が解ける次数まで行い、縮退が解けて得られる「真の値に近い値」に至ればよい。摂動論は近似解を求めるテクニックの一つであるが、人間の力で正確に解ける領域は極め稀で、しかも、ごく限られているのが現実である。

複数の要因が絡み合う物理現象では、限られたリソースでは正確な計算が難しい、しかも途方もない時間を要することもある。そのようなときは、大筋の計算に影響が少ない部分は削ぎ落として、近似値を求める。

「摂動」による既存の設定状態がほんの少しだけずれた時に、現実の諸問題に対して色々の「解い」を調べながら、その解がどのように変化してきたか、その解に相応する実験値と比較しながら導く近似計算に頼り、現代の社会には不可欠な課題・開発・解決・実証・検証・再開発に対応して来た。

摂動問題を解くために、近年では近似計算にコンピュータに頼る手法が主流となり、それにより計算誤差を可能な限り解消しつつ、高度に発達したコンピュータの高速計算に助けられながら今でも研究が続けられている。しかも、重要なことは、それに応える「装備」を作る、高度な先端技術の進化の支える「もの作り」である。企業規模に関わらず、研究成果は職人による高度の技術がなければ、実現に繋がらない。

高強度の光が入射すると、摂動論では説明が困難な非摂動論的な非線形光学現象が生じる。例えば原子や分子の気体における原子のイオン化により、エネルギー的に必要な数を超える光子が、原子をイオン化される多光子効果multi-photon effectで、実際に必要な数よりも多くの光子が吸収されれば電子が飛び出す(超閾電離above-threshold ionization(ATI))。また、高強度のレーザーに照射された原子や分子の中にいる電子が感じるポテンシャルは、レーザー電場によって大きくゆがめられ、電子は、そのようにして形作られるポテンシャル障壁を、量子力学的なトンネル効果によって通り抜けて原子や分子の外に出ることができ、結果としてイオン化が起こる。電子は、このトンネル効果により、光子の吸収ではなく光の強い電場によりイオン化する(トンネルイオン化tunneling ionization、トンネル電離とも)。電磁界と相互作用する金属構造は、多光子やトンネルイオン化などの原子や分子に見られるものと同様の特性を示すことが知られている。

波長変換によって高次の倍波が発生する高次高調波発生現象に関する研究分野は、現在、急速に進展している。アト秒科学attosecond scienceと呼ばれる新分野も登場した。アト秒光パルスを用いると、光励起された電子がもつ特徴的な時間スケールとなるアト秒領域での電子のダイナミクスも計測できる。高強度のフェムト秒レーザーパルスが作り出すアト秒の電子波束や、アト秒レーザーパルスを用いて、原子や分子や化学反応などにおける電子の超高速運動を研究したり、電子の運動を操る技術を研究したりする。

それにより物理学のみならず宇宙化学や生体現象を理解する上で重要な役割を担うと期待されている。一方、さまざまな量子系において、トンネル効果など摂動論でとらえられない「非摂動効果」も観測されている。このように光学現象は、数学と物理学の両面からも多彩な可能性を示している。

レーザーの出現によって、時間的・空間的に光のエネルギーを集約させることが可能になり、その結果、弱い光では生じなかった様々な現象が観測されるようになった。これらの現象は総じて非線形光学現象と呼ばれる。低強度では光と物質の相互作用に関する高次の摂動論で記述されるが、一方で高強度のレーザー光を物質に入射させると、摂動論では取り扱いが困難な、非摂動論的な非線形光学現象が生じる。このような現象は主に原子分子気体を対象に観測されており、現在までにいくつもの多彩で新奇な物理現象が確認されてきた。

近年、この非摂動論的な光学現象が半導体を初めとする固体材料でも観測されるようになった。固体結晶内部では多数の原子が規則正しく整列していることから、一つの原子だけに注目している時とは質的に異なる新しい現象が発見されることが期待されている。その中でも特に注目を集めているのが固体を用いた高次高調波発生である。原子分子気体を用いた高次高調波の発生機構や制御法は既によく研究され、現在ではアト秒レーザー光源を実現させている。

しかしながら、固体の高次高調波発生は原子におけるものとは発生原理が異なっており、エネルギースケールも異なるため、新たな手法に基づいた光源開発が期待されている。こうした背景から、非摂動論的な固体の高次高調波発生の機構解明に向けて、国内外で活発な研究が進められている。

「電子のようなミクロな物体は、位置と運動量を同時に特定することはできない」 量子化学では波動関数を用いて電子の存在を確率で表現する。粒子の持つ物理量は、波動関数に対応した演算子を作用させれば求められる。波動関数に対応した演算子は、量子力学において物理量を表す演算子として定義される。例えば、位置を表す演算子は、波動関数を掛けた後に積分することで期待値を求めることができる。また、運動量を表す演算子は、波動関数を微分した後に積分することで期待値を求めることができる。

1) シュレディンガー方程式を解くとエネルギー値がわかる。

1) シュレディンガー方程式を解くとエネルギー値がわかる。シュレディンガー方程式の解である波動関数ψは、ある場所でその量子が検出される「確率」を示す。その確率はlψl2に比例する。それを確率密度と呼び、ρで表す。

ρ = lψl2 この波動関数は単体ではほとんど役に立たないが、シュレーディンガー方程式と波動関数の絶対値の2乗が電子の存在確率を示すことができる。

量子力学では粒子の「位置」と「運動量」を同時に正確に決定することはできないという前提が重く立ちはだかる。それを「不確定性原理」と呼ぶ。つまり大谷翔平選手の投球ある瞬間の位置と速度は正確に測定できるが、電子・光子や陽子などの素粒子の世界では、どんなに正確で厳密な測定をしても、含まれてしまう確定誤差(誤差を生じる原因が明確で、誤差の出方に一定の傾向がある誤差)が必然的に生じる。素粒子のこのような性質により位置が正確に決められず、それが存在する確率、しかもその数式の解答は「近似値」であることを認識しなければならない。

1次元とは、直線上の点やベクトルのことを指す。つまり、1次元は一つの方向にのみ広がる空間を表す。例えば、数直線や時間軸は1次元の例である。1次元でのシュレーディンガー方程式は、エネルギー固有値は、運動エネルギー固有値と位置エネルギー固有値の和となっている。また量子力学では、物理量は固有値という形で表される。しかし、物理量の固有値は必ずしも求められるわけではない。なぜなら、波動関数が物理量に対する演算子が固有関数ではない場合、固有値はない。そういった場合、固有値の代わりに物理量の期待値を求めることができる。

物理量の固有値が存在する場合、物理量の期待値と物理量の固有値は等しい値となる。

2) エネルギー値は量子化されていて不連続な値しかとらない。

3) 波動関数は色々な情報を持っている。

量子力学では、粒子の状態を表現するものとして、波動関数がある。波動関数が具体的にどのような状態を表現しているかというと、ある地点での波動関数の値 ψの絶対値の2乗lψl2は、その地点での粒子の存在確率に比例する。 つまり、ある地点Aでのlψl2が別の地点Bでの lψl2の2倍であった場合、地点Aでの粒子の存在確率は、地点Bでの粒子の存在確率の2倍となる。 また、lψl2を積分することで、ある領域に対する粒子の存在確率を考えることができる。

4) 演算子を波動関数に作用させるとそれに対応した物理量が得られる。

量子力学では、物理量に対応する演算子が重要な役割をはたす。波動関数に演算子を使うことで 、さまざまな量を計算することができる。量子的な粒子は、波動との二重性を持つ粒子であるため位置と運動量は独立した変数ではない。例えば位置を精密 に決めようとすると運動量が判らなくなってしまう。つまり、測定するためには粒子に光子をあてることが必要だが、光子が当たれば運動量が変わってしまう。これは、単に測定方法の問題ではなく、量子が原理的に持 つ性質である。

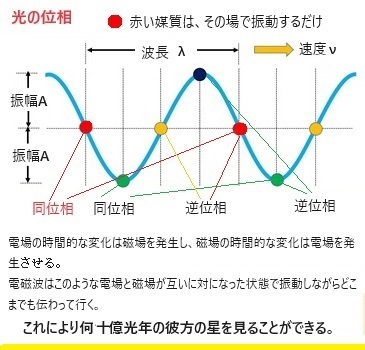

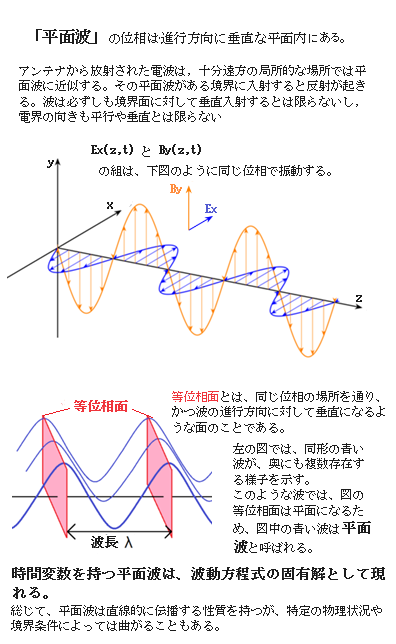

電磁波とは、空間の「電場」 と「磁場」が互い振動し誘発しながら、「電場」と「磁場」を作りながら空間に伝播させていく物理現象である。 磁場の時間変化が電場の回転を生み、電場の時間変化が磁場の回転を生む。この2つの現象が連鎖的に起こることで、電磁波が伝搬する。

「電場」とは、ある空間に「電荷」が存在すると、その電荷に力を及ぼす空間の性質のことを言うが、その「電荷」自身も周囲に電場を形成すると「磁場」を生じさせる連続伝播が続く。

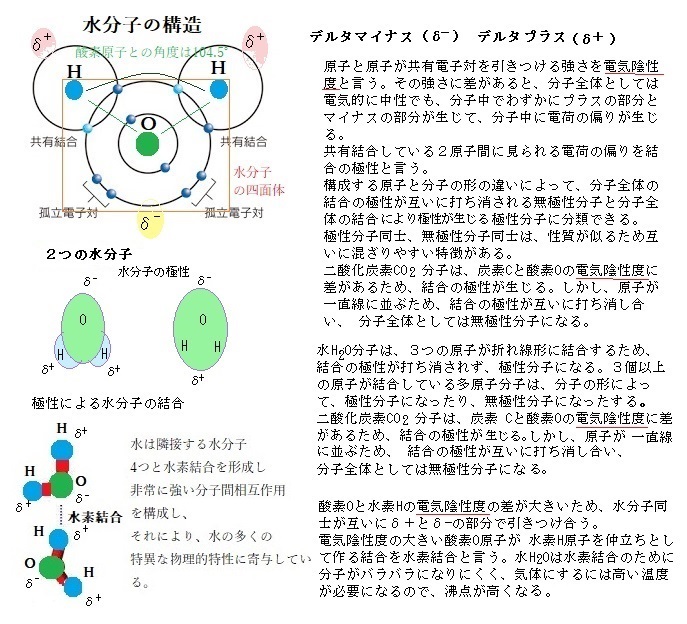

電荷には「+」と「-」の 2 種類があり、電場を介して同極性同士は反発し合い、異極性は引き合う。 「分極」という現象も電子が電気的にマイナスの性質を持っているため起こる現象であり、分子を構成する原子の組み合わせによっては分子内で電子の偏りが生じ、電子が過剰な部分はマイナス、電子が不足している部分はプラスの電荷を持つようになる。このように「分子内で正負の極に分かれる」現象が「分極現象」と呼ばれる。

電荷には「+」と「-」の 2 種類があり、電場を介して同極性同士は反発し合い、異極性は引き合う。 「分極」という現象も電子が電気的にマイナスの性質を持っているため起こる現象であり、分子を構成する原子の組み合わせによっては分子内で電子の偏りが生じ、電子が過剰な部分はマイナス、電子が不足している部分はプラスの電荷を持つようになる。このように「分子内で正負の極に分かれる」現象が「分極現象」と呼ばれる。レーザーは20世紀を代表する発明の一つであると言われている。レーザー光が普通の光と違う特徴は、コヒーレントな光源であるということである。非線形光学はレーザーの出現によって生れた新しい分野で、その応用の一つが光の波長変換である。

レーザーからは従来の光源では得られない強い光電場が発生される。物質は主に光電場electric fieldにより生成される電気分極を介して光波と相互作用する。 強い光電場照射下の非線形電気分極から生じるさまざまな効果を扱うのが非線形光学である。

光波に応答する微視的な電気双極子electric dipoleの集合体が電気分極である。近接した正負の電荷のペアのことを電気双極子と呼ぶ。分子内で電気陰性度が高い元素が、電気陰性度が低い元素を引っ張ると-の電荷を帯びる。つまり、双極子は極性を持つ分子とも言える。水の分子では、酸素原子の方が、電気陰性度が高いために、負の電荷を帯び、極性を持つ。

固体を用いた高次高調波発生

近年、非摂動論的な光学現象が半導体を初めとする固体材料でも観測されるようになった。固体結晶内部では多数の原子が規則正しく整列していることから、質的に異なる新しい現象が発見されることがある。その中でも特に注目を集めているのが、固体を用いた高次高調波Higher-order harmonic wavesの発生である。

高強度(>1014 W/cm2)のフェムト秒レーザーパルスを気体に照射すると、波長変換によって高次の倍波、つまり照射した光が持つ振動数の整数倍の振動数を持つ光が発生する。言い換えれば、レーザー光の周波数の整数倍の倍波であるため、「高次波の次数」と呼ぶ。この際に発生する超短パルスレーザー波長の光を「高次高調波」と呼ぶ。高次高調波発生は、アト秒レーザーパルスの発生原理でもあり、また、高調波スペクトルから、電子状態やそのダイナミクスについての情報が取得できる。

高次高調波発生の非摂動論的に非線形な過程では、摂動論的高調波とは著しく異なる特徴がある。次数が上がっても強度が落ちない、ほぼ一定の強度を示すプラトーplateau領域が長く続き、その最後に急激なカットオフcutoffが観測され、その突然の強度の落下以後、それ以上の次数の高調波は実質発生しない。

原子分子気体を用いた高次高調波の発生機構や制御法は既に研究され、アト秒レーザー光源が既に活躍している。 しかしながら,固体の高次高調波発生は、原子におけるものとは発生原理が異なり、エネルギースケールも異なるため、新たな手法に基づいた光源開発が期待されている。こうした背景から、非摂動論的な固体の高次高調波発生の機構解明や活用に向けて、国内外で活発な研究が進められている。

「放射線の誘導放出による光増幅。」を意味するLight Amplification by Stimulated Emission of Radiationの各単語の頭文字がLASERという言葉の語源である。そのレーザーの開発によって、時間的・空間的に光のエネルギーを集約させることが可能となり、それにより、弱い光では生じえなかったさまざまな現象が観測されるようになった。これらの現象が非線形光学現象と呼ぶれ、低強度では光と物質の相互作用に関する高次の摂動論で記述できるが、高強度のレーザー光を物質に入射させると、摂動論では説明が付かない非摂動論的な非線形光学現象が生じる。このような現象は主に原子や分子の気体で観測されて、現在までに多くの重層的で斬新な量子現象が確認されてきている。

「放射線の誘導放出による光増幅。」を意味するLight Amplification by Stimulated Emission of Radiationの各単語の頭文字がLASERという言葉の語源である。そのレーザーの開発によって、時間的・空間的に光のエネルギーを集約させることが可能となり、それにより、弱い光では生じえなかったさまざまな現象が観測されるようになった。これらの現象が非線形光学現象と呼ぶれ、低強度では光と物質の相互作用に関する高次の摂動論で記述できるが、高強度のレーザー光を物質に入射させると、摂動論では説明が付かない非摂動論的な非線形光学現象が生じる。このような現象は主に原子や分子の気体で観測されて、現在までに多くの重層的で斬新な量子現象が確認されてきている。近年、この非摂動論的な光学現象が半導体を初めとする固体材料でも観測されるようになった。分子や固体結晶内部では、多数の原子が規則正しく整列していることから、それぞれの物質や一つの原子だけに注目している時期とは異質な、新しい諸現象が観測されている。その中でも特に注目を集めているのが固体を用いた高次高調波発生である。

既に、原子分子気体を用いた高次高調波の発生機構や制御法は、極めて進化し、現在ではアト秒レーザー光源まで開発されている。 しかしながら、固体の高次高調波発生は、原子におけるものとは発生原理が異なっており、エネルギースケールも異なるため、新たな手法に基づいた光源開発が待たれていた。この背景から、非摂動論的な固体の高次高調波発生の機構解明に向けての研究と、国内外での開発競争が活発化している。

原子における非摂動論的な高次高調波の発生機構は、「トンネル電離」を基礎としたステップモデルと呼ばれる単純な模型に基づいて理解されている。「トンネル電離」は光子の吸収ではなく電磁波の強い電場によるイオン化を指す。高強度(>1014 W/cm2)のレーザーに照射された原子や分子の中にいる電子が反応するポテンシャルは、高強度レーザを照射された原子や分子に束縛された電子が反応するポテンシャル(電位)は、レーザ電場によってゆがめられ薄くなったポテンシャル障壁を、量子力学的なトンネル効果によって通り抜けて原子や分子の外に出ることが可能となる。これをトンネル電離と呼ぶ。レーザー電場によって大きくゆがめられた電子は、そのようにして形作られるポテンシャル障壁を、量子力学的なトンネル効果によって通り抜けて原子や分子の外に出ることができ、結果としてイオン化が起こる。このような、光子の吸収ではなく、光の強い電場によるイオン化を、トンネルイオン化tunneling ionization(トンネル電離とも)と呼ぶ。 しかしながら、この ステップモデルは原子一つに着目したモデルであり、内部で多数の原子が規則正しく整列している固体の高次高調波の発生機構を表現するのには適していない。

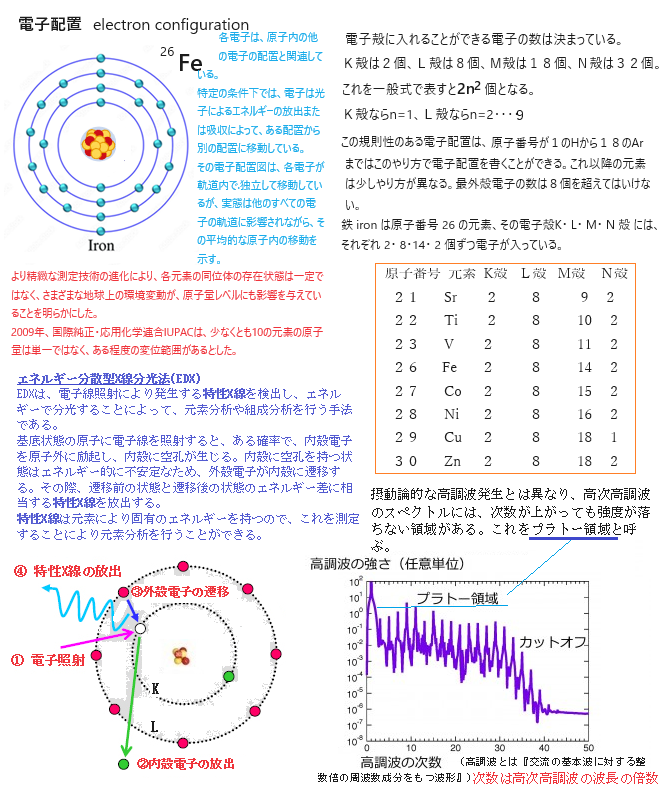

電子を加速して、その線束で試料に照射し、その回折パターンから試料の結晶構造が調べられる(電子回析法Electron Diffraction【ED】)。回析diffractionは、透過電子顕微鏡であれば、単結晶では規則正しく並んだ回折斑点として、多結晶では同心円状の円環として、非晶質ではブロードな円環状の電子回折図形となることが実験結果から分類されている。線束であれば、X 線と同様に結晶構造を解析することが出来る。その結晶構造とエネルギー分散型X線分析Energy dispersive X-ray spectroscopy(EDX)での元素分析結果とを組み合わせることで、結晶性を有する物質を特定できる。

EDXは、入射X線のエネルギーに比例した大きさの電子パルスに変換することで、大きなエネルギーを持つ電子線照射にして発生される特性X線を検出し、それを分光回析することによって、元素分析や組成分析を行う手法である。

電子線回折は、電子が波動であることの証拠でもある。電子線を試料に照射することで得られた回折パターンから結晶構造を解析する手法である。中性子線でも結晶などに当てて得られる回折図形から結晶構造の解析を行うことができる。これは電磁波であるX線でも同様な結晶構造の解析を行うことができる。

透過電子顕微鏡で観察される微小領域の結晶構造は、単結晶では規則正しく並んだ回折斑点spotsになり、単結晶Siの場合、結晶の対称性を示す回折スポットのパターンが得られる。

多結晶では同心円状の円環になる。多結晶の場合、測定領域内にあらゆる角度の結晶が存在するため、斑点にならず多数の回折スポットが同心円状のリングを形成するデバイ・リングと呼ばれる回析像が観測できる。そのリングの半径から格子面間隔が求められる。

非晶質では、ハローリングと呼ばれる幅の広いbroadな円環状の電子回折図形となる。ハローhalo は光輪の意、石英ガラスのような結晶構造を持たない場合、明瞭な回折スポットは観測されず、ぼんやりとしたブロードな同心円状のハローパターンを形成する。ブロードなパターンを示し結晶構造と電子回析による元素分析結果とを組み合わせることで、結晶性を有する物質を特定することも可能となる。

回折格子diffraction gratingとは、格子状のパターン回折を利用して干渉縞を作るために使用される光学素子の総称である。標準的な回折の可視的要素となる。格子により回折が起こった光の形は、格子の成分の構造と数によって決まるが、すべての縞には限界強度が存在し、回折格子の各成分により回折された光が合わさることで観察され、本質的には回折と干渉パターンの畳み込みである。

回折格子diffraction gratingとは、格子状のパターン回折を利用して干渉縞を作るために使用される光学素子の総称である。標準的な回折の可視的要素となる。格子により回折が起こった光の形は、格子の成分の構造と数によって決まるが、すべての縞には限界強度が存在し、回折格子の各成分により回折された光が合わさることで観察され、本質的には回折と干渉パターンの畳み込みである。原子間の相互作用は2原子分子の化学結合を考えればその主な役者は分かりやすい。 物質に電子ビームを照射した時に、干渉によって様々なパターンが現れる現象、または、その干渉パターンを観察することであり、物質の対称性を研究する技法でもある。

原子配置の織り成す「対称性」は、単に並び方だけでなく、電子状態や原子振動に起因する固体や分子の性質が大きな影響を与えている。類似の技法として、X線回折や中性子回折がある。回折実験では、外から来た電子を、外に弾き出す散乱を観測する。

固体外部では、平面波の散乱振幅はもともとの平面波の進行方向からの角度によって変わるので、平面波から平面波への単独散乱を想定して いる。 一方、抵抗実験では、固体の中の電子が散乱され、散乱後も固体内部にとどまるため、何度も多重散乱されることになり、平面波はもはや定常状態ではない。従って、まず は最初に、定常状態を探し出す必要がある。 具体的には、周期場中の電子の固有状態 を求めることになる。2原子分子の固体のバンド構造では、電子軌道の個数は、構成する原子が持つ軌道の和であれば数個程度である。しかし、固体を構成する原子が 1023 個の配列orderになった場合には、軌道の個数を数えるわけにはいかない。そのかわりに、電子状態密度 density of states(DOS)が使われる。DOSは、物質の単位エネルギーあたりの電子状態の数を表す。

一般的には、システムによって占められるさまざまな状態の空間領域と時間領域の平均となる。

原子間の相互作用は2原子分子の化学結合を考えればその主な役者は分かりやすい。 物質に電子ビームを照射した時に、干渉によって様々なパターンが現れる現象、または、その干渉パターンを観察することであり、物質の対称性を研究する技法でもある。

DOSは、金属・半導体・絶縁体など様々な種類の材料の元素分析・電気伝導率・熱伝導率・光学特性などの計算ができる。

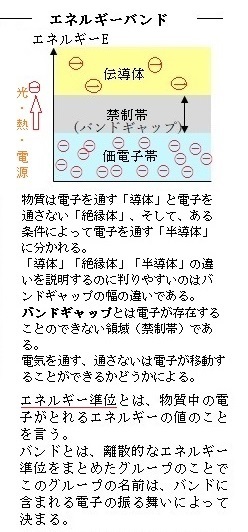

エネルギーバンドenergy bandの「バンド」は、物質中において「ある範囲のエネルギーを持つ」電子の集団を意味する。例えば、原子中に存在する電子は、勝手なエネルギーをとることができず、定められたとびとびの値のエネルギーしかとれない。このとびとびのエネルギーをエネルギー準位と呼ぶ。しかも、それぞれのエネルギー準位には決まった数の電子しか入ることができない。電子は低いエネルギーを持つ準位から順番に詰まり、ちょうど原子の持つ電子の数だけ電子を詰まると、それ以上の準位は空席のまま取り残される。

固体のようにたくさんの原子が集まった物質では、これらのエネルギー準位が隣り合う原子の影響によって重なり合い、ある程度の幅を持つようになる。そのある程度のエネルギー幅を持った準位の集まりをバンドと呼ぶ。

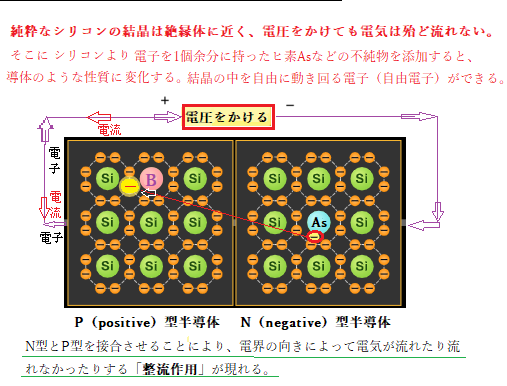

バンドとバンドの間には電子が入ることのできない禁制帯があり、このエネルギー幅をバンドギャップと呼ぶ。電子が詰まっている中で最高のエネルギーを持つバンドを価電子バンドValence

band、そのひとつ上のバンドを伝導バンドConduction bandと呼ぶ。 絶縁体と金属の違いは、バンド同士に詰まっている電子の状態を見れば明確となる。金属における電子は伝導バンドの途中まで占有しているため、金属では無限小のエネルギーですぐ上の準位に移ることができる。電子がエネルギーを受け取ると容易に移動ができる。一方、絶縁体insulatorでは価電子バンドの一番上まで電子が詰まっている。しかも絶縁体では、ひとつ上の伝導バンドとの間には、バンドギャップがはるか上まで幅がある。生半可な電圧では電子を移動させられない。固体中を電子が伝導するには、外部から電気エネルギーをもらって電子を移動させる必要がある。

バンドとバンドの間には電子が入ることのできない禁制帯があり、このエネルギー幅をバンドギャップと呼ぶ。電子が詰まっている中で最高のエネルギーを持つバンドを価電子バンドValence

band、そのひとつ上のバンドを伝導バンドConduction bandと呼ぶ。 絶縁体と金属の違いは、バンド同士に詰まっている電子の状態を見れば明確となる。金属における電子は伝導バンドの途中まで占有しているため、金属では無限小のエネルギーですぐ上の準位に移ることができる。電子がエネルギーを受け取ると容易に移動ができる。一方、絶縁体insulatorでは価電子バンドの一番上まで電子が詰まっている。しかも絶縁体では、ひとつ上の伝導バンドとの間には、バンドギャップがはるか上まで幅がある。生半可な電圧では電子を移動させられない。固体中を電子が伝導するには、外部から電気エネルギーをもらって電子を移動させる必要がある。このため、金属は電子をよく流せるが、絶縁体の電気抵抗は、金属のものよりも遥かに大きくなる。 固体のバンド構造は外場の効果を含めて定義されるので、外場の時間変化に伴いバンド構造も時間的に変化することになる。そして固体における高次高調波の発生機構はこの時間変化するバンド構造上の個体の中の自由電子の光電場応答により特徴づけられる。その光電場応答とは、物質に光を照射した際に、物質内部で生じる電場の変化に対する物質の応答を指す。光と物質の相互作用には、散乱・反射・透過・吸収・発光などがある。

物質に光を照射すると、光と電子の相互作用によって、光のもつエネルギーが電子に与えられ、光電子が物質の表面から放出される現象を光電効果と呼ぶ。この光電場応答により、光学的な性質を持つ物質の電気的な性質を調べるために用いられる。物質に光を照射すると、光と電子の相互作用によって、光のもつエネルギーが電子に与えられ、電子が物質の中を移動することで、物質の性質が変化することがある。例えば、半導体に光を照射すると、電子が伝導帯に移動することで、半導体の導電性が向上する。

金属・半導体・絶縁体といった物質の特徴は、電子がとりうるバンド構造で決まる。半導体や絶縁体では、価電バンドと伝導バンドとの間にエネルギーギャップ(バンド構造間に挟まれた電子が存在できない領域)があるが、この価電子帯と伝導帯とが1点で接していて、エネルギーギャップがゼロの状態を「ゼロギャップ構造」と呼ぶ。

英国時間2017年12月13日午前10時(日本時間12月13日午後7時)に、英国科学誌「Nature Communications」に掲載された「ゼロギャップ半導体」として知られるイリジウム酸化物Pr2Ir2O7をテラヘルツ波(電磁波の周波数が300ギガヘルツ【3×1011ヘルツ】~3テラヘルツ【3×1012ヘルツ】程度)分光を用いて調べたところ、5ケルビン(-268℃)という低温で、これまで他のゼロギャップ半導体で知られていた値の数十倍以上高い約180という非常に大きな比誘電率(2つの媒質の誘電率の比。誘電率が大きいほど電荷が貯まりやすい。)が観測され、電子間の相互作用が非常に強いことが実証された。

バンド構造は、電子の波数を変数にした時に、ある波数を持つ電子が どんなエネルギーを持っているのかを関数として示せる。価電子帯と伝導帯間のエネルギーギャップがゼロの「ゼロギャップ半導体」であるグラフェンは、価電子帯と伝導帯の2つのエネルギーバンドが一点で交差する近傍で、エネルギーの波数依存性が線形を示す「線形のバンド分散」と呼ばれる構造を持つ。

鉛筆の芯に使われているグラファイトは炭素元素から成る層状鉱物である。グラフェンは、グラファイトが剥がれて炭素原子がハチの巣のような六角形に結びついている原子1個分しかない単一層のシートで、金属と半導体の両方の性質を持つ。

グラフェンもそのようなゼロギャップ構造をとる。このバンド構造をもつ原子内の電子は、「質量のないディラック電子」と呼ばれる。ディラック電子の質量はエネルギーギャップの大きさに比例するが、グラフェンではエネルギーギャップがゼロであるため、電子の有効質量はゼロとなる。

グラフェンにおける電子の運動は、相対論的なディラック方程式と類似している。そのディラック方程式は、量子力学の基礎方程式と言われたシュレーディンガー方程式を、アインシュタインの特殊相対論にも適合できるように修正した方程式である。例えば、光の速さに近い速度があらわれる物理現象であれば、ニュートン力学の想定外にあるため、特殊相対論的なディラック方程式を用いることによって、電子などスピン をもつフェルミ粒子の状態がより正確に記述できるようになる。

(ポール・エイドリアン・モーリス・ディラックPaul Adrien Maurice Diracは、1902年に、イギリスのブリストル生まれの理論物理学者である。量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式を、特殊相対性理論にも応えられる物理学の研究を開始し、「量子力学」と題した学位論文で1926年5月に博士号を取得した。1928年には、電子の相対論的量子力学方程式を表すディラック方程式を確立した。この方程式で、電子とまったく同じように見えたが、負ではなく正の電荷を持っている別の潜在的な粒子、反物質粒子である陽電子の存在を最初に予測した。この陽電子は、1932年にカールアンダーソンによって発見された。1933年に、「原子理論の新しい生産的な形態の発見」により、エルヴィン・シュレーディンガーと共にノーベル物理学賞を受賞した。)

結晶中の電子のエネルギーは、電子が波として振る舞うときの波数(波長の逆数)の関数(エネルギーバンド)として示される。グラフェンの2つのエネルギーバンドが一点で交差する近傍でエネルギーの分散関係(波数依存性)を線形で示す(「線形のバンド分散」)には、ディラック方程式を用いて記述できる。このようなバンド構造を持つ固体中の電子を、「ディラック電子」と呼ぶ。ディラック電子の質量は、電子によって満たされたエネルギーバンドと満たされていないバンドとのエネルギー差の最小値(エネルギーギャップ)に比例する。グラフェンではエネルギーギャップがゼロであるため、ディラック電子は質量を持たない(「ゼロギャップ状態」)。このように電子の質量がない極限でのエネルギーバンドの分散関係は線形で円錐型(ディラックコーン)となり、「ディラック分散」と呼ばれる。つまりゼロギャップ状態では、電子に満たされたバンドと満たされてないバンドが、1点で接するという特殊な状況にある。

実際グラフェンを高次高調波の実験で確認することに成功した。グラフェンは、炭素原子が密に結合した、厚さが炭素原子一層しかない2次元材料で、2004年に初めて分離された。その電子伝導度と柔軟性により、引っ張り強度は世界一強く、熱を伝える速さも最大と言われて、今後、多岐にわたる分野での応用が期待されている。

以上のように固体における高次高調波の発生機構は、原子分子気体におけるモデルとの類似性のみならず、固体特有の新規現象を示した。この固体特有の特性や新規現象の知見を深めることで新しい光源の開発や、高調波の性質から物質内部のバンド構造や電子間の相互作用を解析する高次高調波分光法の新たな展開が期待できる。

金属・半導体・絶縁体といった物質の特徴は、電子のエネルギーを、電子を波とした時の波数の関数として表せる「電子が取り得るバンド構造」で決まっている。半導体や絶縁体では、電子で満たされた「価電子帯」と満たされていないバンド「伝導帯」との間に、バンド構造において電子が存在できない領域「エネルギーギャップ」が存在する。この価電子帯と伝導帯とが1点で接していて、エネルギーギャップがゼロの状態を「ゼロギャップ構造」と呼ぶ。

このゼロギャップ構造の内、放物線的なバンド構造を持つ価電子帯と伝導帯がフェルミ準位(電子が占めている最大のエネルギー準位)上の1点で接している状態をquadratic band touching(2次分散バンド接触)という。この時、フェルミ準位には1点しか状態がないゼロギャップ半導体となっており、これがラッティンジャー半金属と呼ばれる。

2つのバンドが接する点近傍でバンド構造が放物線的であるquadratic band touchingを持つラッティンジャーLuttinger半金属と呼ばれる状態では、ゼロギャップ構造の内の、エネルギーと運動量の関係が放物線のようになっている電子のエネルギーバンドを指すが、このバンド構造は、固体中の電子の振る舞いを理解する上で重要になる。この放物線的なバンド構造を持つ材料は、伝導性や絶縁性などの特性に影響を与える。

放物線的なバンド構造の価電子帯と伝導帯がフェルミ準位(電子が占めている最大のエネルギー準位)上の一点で接しているゼロギャップ半導体でれば、バンド構造が線形である場合とは異なり、電子間の相互作用が強く働き、通常の電子の振舞いが通用しない新しい金属状態が現れる。そのquadratic band touchingという状態にある物質の具体例として、これまでα-スズやテルル化水銀が知られていたが、これらの物質内では電子の有効質量が小さ過ぎて、電子間の相互作用も弱いために、その反応や効果を実験的に明らかにすることが今まで出来ていなかった。

(ラッティンジャー半金属は、電子間の相互作用が強いため、通常の金属では期待できない新しい電子状態を作り出すことが予測されている。 例えば、、高品質なパイロクロア型イリジウム酸化物(Pr₂Ir₂O₇)薄膜が世界で初めて作製され、歪みや外部磁場を加えることで、ラッティンジャー半金属からワイル半金属へと変化することが実証された。ワイル半金属は、非常に高い電気伝導性や熱伝導性を示すため、超高速・低消費電力デバイスへの用途が期待されている。

ラッティンジャー半金属は、電子間の相互作用が強いため、通常の金属では期待できない新しい電子状態を作り出すことが予測されている。 具体的には、高品質なパイロクロア型イリジウム酸化物(Pr₂Ir₂O₇)薄膜が世界で初めて作製され、歪みや外部磁場を加えることで、ラッティンジャー半金属からワイル半金属へと変化することが実証された。

ワイル半金属は、ディラック方程式において、質量をゼロとしたとき得られるフェルミ粒子(半整数スピンをもつ粒子、電子もその一種)のことであるが、ディラック電子と似ていながらも本質的に異なる粒子であることが知られている。非常に高い電気伝導性や熱伝導性を示すため、低消費電力の超高速電子デバイスの開発に弾みがつく。

このワイル粒子には、カイラリティ((スピンと粒子の運動方向が平行か反平行かを表す指標)の符号の異なる2つの粒子がペアで発現する。その2つのワイル粒子は、互いに衝突しない限り絶対に質量を持つことがないと言う性質がある。このワイル粒子を物質内に内包した新しい種類の物質「ワイル半金属」がごく最近理論的に提案され、その物質合成とワイル粒子の実験的検証が強く待ち望まれている。)

パイロクロアは黄緑石とも呼ばれ、組成式 (Na,Ca)2Nb2O6(OH,F) で表されるナトリウム・カルシウム・ニオブの複酸化物鉱物で、天然の鉱物中に 見出 されて以来、多 くの化合物が作成 され、 そのパイロクロア型酸化物 には複数の酸 化状態 をとる遷移元素や希土類元素(レアアース)、そして不対電子を持 つ元素を構成元素 としているもの も多い。それらは、電気的・磁気的性質や光学的性質 などにおいて多様な物性を示す。

近年、有効質量の大きい高品質なパイロクロア型構造のイリジウム酸化物Pr2Ir2O7を用いて、電子間の相互作用の尺度となる比誘電率の値を調べ、その相互作用の大きさは、運動エネルギーに比べて2桁程度も大きいことが実証された。今後、ゼロギャップ半導体における電子間の相互作用の能力解明により、新しい物理現象の発見に繋がると期待されている。

スズのなかでも、常温・常圧下では正方晶で金属のβ-スズ(白色スズ)は、正方晶の構造を持った展延性のあるものが安定している。

13 ºC以下の低温ではダイヤモンド型構造を持つため、脆く灰色非金属物質のα-スズ(灰色スズ)でも安定している。αスズには一般的な用途がないが、その薄膜は、材料物性の良い制御性、主要な半導体との整合性、更に環境にやさしい一個の原子で構成されている単原子分子であれば安定な状態(周りの物質と反応しない)を保つ。バンドギャップがゼロであり、強いスピン軌道相互作用を持つことにより、伝導帯と価電子帯が反転する特異なバンド構造を持つなど、さまざまな興味深い物性を有している。その量子状態を連続変形する物性機能から将来の量子情報デバイスのための新しいプラットフォームの開発に繋がるとして大いに期待さている。

水銀とテルルの二元化合物のテルル化水銀HgTe自体は、コロラド鉱として自然に産出する。伝導帯と価電子帯が重なり合った半金属であり、水銀のエネルギーバンド上に生じる正孔がキャリアーとして働き、亜鉛や銅、銀や金などを不純物としてドープすることでp型半導体が形成される。

目次