塩基性岩と酸性岩

TOP 車山お知らせ 歴史散歩

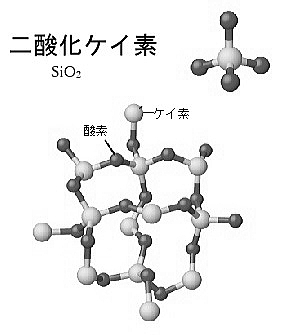

| 塩基性岩basic rock アレニウスの定義(1884年)では、水溶液中で解離して水酸化物イオン(OH⁻)を生じる物質を塩基と定義した。 酸性岩 酸性岩は、化学成分の二酸化珪素 (SiO₂) の含有量が66%以上あるものを指す。一般的には白っぽい色を帯びており、有色鉱物が少ない。

|

|

1)塩基性岩

塩基性岩basic rockは、火山活動や地殻crust変動によって形成される、珪酸SiO₂の含有量が45~52%(重量%)の岩石を指すが、この「塩基性」という語には、鉄・マグネシウム・カルシウムなどが比較的に豊富に含まれ、珪酸の含有量が通常の岩石より少ない特徴を示す。主な塩基性岩には玄武岩や輝緑岩、ドレライトdolerite(粗粒玄武岩)や斑レイ岩がある。

ドレライト

ドレライトdolerite(粗粒玄武岩)は、苦鉄質の半深成岩で、玄武岩質のマグマが地下に貫入してゆっくり冷えたときにできる岩石である。この岩体の断面には、数10 cm単位の層状構造が発達しており、マグマが貫入したときから冷却するまでの間に形成されたと考えられている。厚い溶岩がゆっくりと冷却する過程で形成される冷却節理には、柱状節理と板状節理があるが、その出現頻度は火山岩においては同程度であると言う。

ドレライトdolerite(粗粒玄武岩)は、苦鉄質の半深成岩で、玄武岩質のマグマが地下に貫入してゆっくり冷えたときにできる岩石である。この岩体の断面には、数10 cm単位の層状構造が発達しており、マグマが貫入したときから冷却するまでの間に形成されたと考えられている。厚い溶岩がゆっくりと冷却する過程で形成される冷却節理には、柱状節理と板状節理があるが、その出現頻度は火山岩においては同程度であると言う。山形県西田川郡温海(あつみ)町は、2005年の市町村合併によって鶴岡市に併合された。その旧温海町の温海海岸沿いに、温海ドレライトと呼ばれる岩体による板状節理の景観が有名である。ドレライトは玄武岩質のマグマが地下に貫入してゆっくり冷えたときにできる岩石で、南北25km、東西1から4kmの範囲にわたり、シート状(岩床)に、長く露出している。シートの厚さは、場所によって変化していて、10mから300m以上になるところもある。

温海ドレライトによるアルカリ岩のマグマの活動時期は、日本海が拡大した新生代新第三紀中新世の約1,500万年前、その活動により地殻下部を構成していた斑レイ岩を捕獲岩として取り込んでいた。

ドレライトは、粗粒玄武岩の名どおりに玄武岩の石基部分が結晶質に成長した苦鉄質の半深成岩と言える。深成岩の斑レイ岩ほど結晶は大きくなく、等粒状組織程には達していない。新鮮なドレライトは黒色であることが多いが、風化・変質すると全体として暗緑色に見える変質岩となり、それが輝緑岩diabaseと呼ばれる。

アフリカ南部ジンバブエで産する原生代のドレライトは、ジンバブエ産黒御影石であるが、その模様がほとんど無い漆黒の石は「ジンバブエブラック」と呼ばれ、建築用の黒御影石を代表するとも言われている。

苦鉄質岩は、ほとんどの場合、二酸化ケイ素SiO₂、(シリカ、珪酸)を45~52%含有する塩基性岩であるが、苦鉄質岩と塩基性岩は厳密には同義ではない。塩基性岩は岩石の化学組成を基にしており、苦鉄質岩とは異なる。苦鉄質岩は、有色鉱物の体積比率によって分類される用語であり、大陸地殻の下部の斑レイ岩層(玄武岩層)や海洋地殻を構成する岩石である。

苦鉄質岩は、カンラン石・輝石・角閃石など苦鉄質鉱物mafic mineralが40%~70%を占める火成岩であり、鉄・マグネシウム・カルシウムなどの苦鉄質鉱物は、主にマグマ岩中に存在する鉱物の一群であり、玄武岩(火山岩)や斑レイ岩(深成岩)に代表される。また長石や石英などの珪長質鉱物felsic rockに乏しい岩石であり、主な苦鉄質岩には玄武岩、輝緑岩(粗粒玄武岩)、斑レイ岩などがある。珪長質鉱物に比べて鉄やマグネシウムが豊富であり、苦鉄質鉱物は、地球の地殻やマントルで見られ、玄武岩や輝緑岩などに豊富に含まれている。

苦鉄質鉱物は、地球の内部での岩石の形成やプレートテクトニクスの過程において重要な役割を果たしている。

メタソマティズム

メタソマティズムmetasomatismとは、ギリシャ語のμετά metá「変化」とσῶμα sôma「体」に由来する。熱水やその他の流体による岩石の化学的変化を言う。ここでは岩石が海洋地殻下のマントルにおける流体の影響を受けて化学組成や鉱物組成を変化させる地質学的プロセスを指す。特に、マントルのメタソマティズムは、地球の深部で起こる重要な現象で、マントルの化学的変化のメカニズムや地球形成時の核-マントル分離に関する情報が得られる。このプロセスは、マントル中の白金族元素Platinum Group Metal(PGE)の挙動や移動性を理解する上で非常に重要となる。マントルかんらん岩中の白金族元素(PGE)濃度や同位体比は、地球形成時の核-マントル分離、地球内部における珪酸塩と金属相が関与するプロセスを理解する上で有用である。

白金族元素(ルテニウムRu・ロジウムRh・パラジウムPd・オスミウムOs・イリジウムIr・白金Pt)は強親鉄性であり、地球形成初期のコア-マントル分離過程や地球進化史におけるコア-マントル相互作用、あるいは阻石重爆撃のマントルに対する影響など、金属相と珪酸塩相が関与する過程を理解するうえで有用な元素である。

白金族元素(ルテニウムRu・ロジウムRh・パラジウムPd・オスミウムOs・イリジウムIr・白金Pt)は強親鉄性であり、地球形成初期のコア-マントル分離過程や地球進化史におけるコア-マントル相互作用、あるいは阻石重爆撃のマントルに対する影響など、金属相と珪酸塩相が関与する過程を理解するうえで有用な元素である。親鉄元素は、地球の最深部である内核および外核の鉄に富む液相に集まる元素を指す。その6つの元素はいずれも貴金属で、水とは反応せず酸や塩基に侵されにくい特性を持つ。

「鉄核心」は、地球の最深層である内核に集まったとみなされる元素を指す。地球内部の構造は、掘削して調べることは不可能なので、地震波の伝播速度のデータから数理モデルを構築する手法によって推定されている。地震波にはP波とS波があり、このうちS波は液体内を伝わらないため、地下2,900kmから5,100km(外核)は液体で、地下5,100km以上(内核)は固体であると考えられている。その地震波の伝播速度は地下2,900km及び5,100km付近で急激に変化しており、内部構造の違いを示している。つまり地下2,900kmから5,100kmが外核で液体、地下5,100km以上が内核で固体である。内核は地球の中心にある半径約3,500kmの核のうち、中心の半径約1,200kmの部分で、この領域は高温であり、鉄やニッケルからなる固体で構成されていると推定されている。

地下およそ5,100kmから6,400kmにある内核の温度は、5,000℃から6,000℃と推定される高温にもかかわらず圧力が360GPa(ギガパスカル)以上と極度に高いため、鉄が固体として存在していると考えられている。 内核の鉄やニッケルは極度の強圧下に高密度に押し潰され状態にある。

内核の外縁は、外核の冷却によって鉄が固化し、現在も成長している。しかも外核と独立して回転しているとされている。構造の詳細は分かっていないものの、鉄やニッケルからなる固体でありながら、不均質で球対称ではないと推測されている。

その一方、外核は地下約2,900〜5,100kmの深さにあった、液体金属状態にある。その外核の液体金属が対流することにより、地球に磁場が生まれる。対流は、より高温の内核近くで熱せられた流体が上昇し、外核を覆うマントル付近で冷やされると降下に転じるプロセスである。

地球の磁極は数万年〜数十万年ごとに入れ替わっている。この「地磁気の逆転」は、外核の対流の変化がよるが、その変化の原因は解明されていない。

この磁場は、上空数千kmにわたって存在し、いわば地球を守る天蓋となって太陽風をそらし地球生物を守ってきた。

鉄Fe・コバルトCo・ニッケルNi・モリブデンMo・ルテニウムRu・ロジウムRh・パラジウムPd・オスミウムOs・イリジウムIr・白金Pt・金Au・ゲルマニウムGe・スズSn・炭素C・リンPなどの親鉄元素は、酸素や硫黄などと比較的結合しにくく、遊離金属として存在することが多い。その一方、これらの元素は、地球の深部で特定の相に集まり、鉄と化合して固溶体を作るものが多く、地球の物質循環に影響を与えている。親鉄元素は地球の成因や進化に関連して極めて興味深い。

マントル対流mantle convectionは、地球のマントル内で深部から表面近くまでに達する大規模な熱対流の存在を仮定した。地球のマントル対流の熱源は、ウラン・トリウム、およびカリウム40などの放射性元素から発生する放射線が熱エネルギーに変換するためである。地球の内部は放射性元素の崩壊により高熱になり、その外側では冷やされるため、マントルも長い時間でみれば一種の対流運動を起こす。マントル対流は、地球の内部が放射性物質によって加熱され、その熱がマントルを通して地表に向かって流れていることを示す。このプロセスは、プレートテクトニクスによる地球の進化と地質的な変化に重要な役割を果たす。この放射性元素は半減期が長いため、地球が誕生してから46億年経った現在でも地中に残っている。

自然界には、約300の核種が存在し、そのうち約30種類が放射性核種である。例えば、天然に存在するカリウムには、原子量39のカリウム39、原子量40のカリウム40、原子量41のカリウム41の3種類があり、カリウム40が放射性核種である。放射性核種の崩壊は、地殻やマントルに含まれる不安定な原子核が安定した状態になるために、アルファα粒子・ベータβ粒子・ガンマγ線などの放射線を放出する。この放射線が熱エネルギーに変換され「崩壊熱」を発し、地球の内部の高温を維持してきた【E = mC2】。

(放射性元素は、その元素の原子の少なくとも一つの同位体が放射性である元素を指す。つまり、放射性元素は、放射性核種を含む元素で、例えば、ウランやラジウムは放射性元素である。これらの元素は、自然界に存在する同位体の中に、放射性核種が含まれている。

一方で、放射性核種は、放射能を持つ特定の原子核の種類を指す。これは、原子核の中の陽子の数(原子番号)と中性子の数(質量数)によって規定され、放射線を放出してより安定な原子核に変化する不安定な核種である。放射性核種は、放射性元素の中に含まれる放射能を持つ同位体で、例えば、ウラン238やセシウム137などが放射性核種に該当する。)

また地球の重力エネルギーの熱エネルギーへの変換によって、地球生成後のある時期以降ずっと高温に保たれてきた。

地球の重力エネルギーにより、物体が地球の重力によってポテンシャルエネルギー(位置エネルギー)を持つ。物体が地球の中心に向かって落下するとき、そのポテンシャルエネルギーは運動エネルギーに変換される。この過程は、物体が地球の重力に引かれて加速されることによって起こり、地球の重力エネルギーが原子を地球の中心に引き込む運動エネルギーになる。

定数 ( a ) ・質量 ( M ) と半径 ( R ) の球状の地球が持つ重力エネルギー(E)は、万有引力定数 ( G ) を用いて、以下の式で表される。

E =aGM2 / R

地球の中心に向かって落下する原子や物体は、落下する過程で速度が増し、そのポテンシャルエネルギーが運動エネルギーに変換される。地球の中心に近づくにつれて、重力による加速が増すため、運動エネルギーも増加する。ただし、地球の中心では重力が0になるため、物体はその直前で最大の速度と運動エネルギーに達する。

地表から地球の中心まで地球の重力に引かれて落ちて行く物質は、重力によって仕事をされて速度が増し、運動エネルギーを得る。これは、遠方にあったときに物質が持っていた重力エネルギーが運動エネルギーになったと考えられる。これを重力エネルギーが解放されると言う。物質は衝突を繰り返したりして加熱されるので、解放された重力エネルギーは最終的には大部分が熱エネルギーとなる。

この過程では、地球が持っていた重力エネルギーが、地球内の運動エネルギーに変わり、最終的には、地球の重力エネルギーが熱エネルギーに変換し中心部が核反応が起こすまで高温になる現象が生じる。

熱対流の発生は、地球の表面から冷えていく段階で、内部に熱対流が生じると従来から指摘されていた。この熱対流は、物質も含めて対流に乗って運ばれる。プレート運動の原因のマントル対流は、プレートテクトニクスの基本的な原動力となっている。地球の表面はプレートと呼ばれる岩盤で構成され、マントルの対流によって引き起こされているプレート運動は、地震や火山活動、津波などを引き起こす。マントル対流の理論は、地球内部の動きや地質形成を理解する上で重要であり、プレートテクトニクスの基本原理として広く受け入れられている。

複数のベスタ由来の隕石は、約44億年前から約41億5000万年前の大量の衝突であったことが判明した。逆に、約39億年前の衝突の痕跡は、1件も発見することができなかったと言う。つまり、ベスタは約39億年前の後期重爆撃を経験しておらず、それよりも古い時代に活発な隕石衝突を受けていたことを示唆する結果となった。

月には、約40億年前に次々と飛来した小天体により刻まれたとされるクレーターや盆地が残っている。太陽系の誕生から間もないころ、「後期重爆撃期」と呼ばれる時代におけるこうした集中的な衝突は、木星や土星のような巨大ガス惑星の軌道を変え、それが重力の影響を変化させ、小天体の一群が太陽系の内側に飛び込んできた原因と考えられている。

この重爆撃期については、1960~1970年代にアポロ計画で採取した月にあった小惑星ベスタ由来の隕石が多くの事を語ってくれた。またNASAの月科学研究所(NLSI)などにより、同時期に高速で衝突を受けた痕跡を観測した。ベスタは火星軌道と木星軌道にはさまれた小惑星帯の中で2番目に重い大型天体で、直径は約530km、その初期の小惑星帯を再現したシミュレーションで、ベスタを襲った衝突物は、月に高速でぶつかり得る軌道を持つことが解析された。

当時の太陽系内部に次々と飛来した小天体による集中的な衝突があった。この時期は「後期重爆撃期」と呼ばれており、木星や土星の軌道が移動し、それらの重力の影響で軌道が変わった小天体が太陽系の内側に飛び込んできたと考えられている。同時に内惑星である水星と金星に対して小惑星の衝突が頻繁に起こった時期で、月に多くの隕石衝突によるクレーターが形成され、水星・金星・地球・火星などの地球型岩石惑星も多くの天体衝突を受け結合を重ねた。それは地球の形成と進化に重大な影響を及ぼした。

白金族元素

白金族元素Platinum Group Metal(PGM)を用いた地球内部プロセスの研究を進展させるには、マントル中での軽元素主体の流体の振る舞いと、それに対する白金族元素の溶解度を、広い温度領域と圧力範囲で実験的に解明することが重要である。

白金族元素Platinum Group Metal(PGM)を用いた地球内部プロセスの研究を進展させるには、マントル中での軽元素主体の流体の振る舞いと、それに対する白金族元素の溶解度を、広い温度領域と圧力範囲で実験的に解明することが重要である。高エネルギーのマイクロビーム蛍光X線分析によって、マントルカンラン岩から非破壊で1μmオーダーの大きさの白金族鉱物を発見する手法が確立された。この手法は、数百μm以上の厚さの岩石試料の内部を、1μm以下の空間分解能で多元素を同時分析できるため、白金族鉱物などの副成分鉱物を極めて効率よく発見できる。

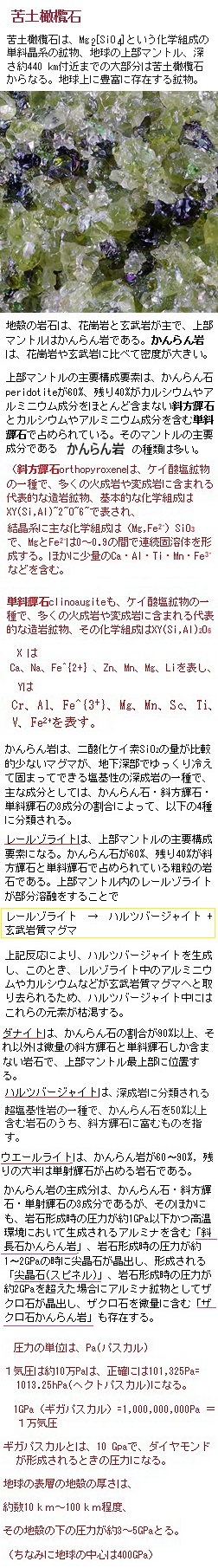

タヒチ島には、火山岩の一種で、主に海底や陸上の様々な火山で噴出されたアルカリかんらん石玄武岩中に超塩基性のマントル捕獲岩が多く産する。そのサイズは 1〜20cm 程度で、主にダナイト・ハルツバーガイト・ウェールライトなどから成る。

ダナイト(ダンかんらん岩)は、かんらん岩の一種で、苦土かんらん石の割合が90%を超え、他には微量のクロム鉄鉱や直方輝石などしか含まない岩石。

ハルツバーガイト(斜方輝石かんらん岩)は、かんらん岩の一種で、60-90%のかんらん石とその残りの大半は斜方輝石が占める岩石である。単斜輝石は輝石全体の10%以下しか含まない。この他、スピネル、クロム鉄鉱や磁鉄鉱などのスピネル族酸化鉱物が少量伴われる。

スピネルには赤や青など様々な色の輝きを示す鉱物で知られており、宝石として利用される。スピネルの名はラテン語のspinella(「背骨、棘」)に由来し、スピネルが尖った結晶であることを示す。

主にマントルの大半を占めるレールゾライト(複輝石かんらん岩)は、部分溶融して玄武岩質マグマを生成すると考えられている。レールゾライトは、かんらん石を50%以上含む岩石の中に、斜方輝石と単斜輝石の両方が伴われている。

ウェールライト

ウェールライトwehrliteは、かんらん岩の一種で、主にかんらん石を50%以上含む岩石のうち、単斜輝石に富む岩石を言う。この岩石は深成岩であり、SiO₂成分に乏しい超塩基性岩に分類される。ウェールライトには、その他に斜方輝石などが含まれている。この岩石は上部マントルを構成するもので、通常、地下深くに存在している。地表で見られる場合には、地殻の褶曲によりマントル物質が地表に現れたり、マグマが急激に上昇する際に捕獲岩として運ばれてきたりする。ウェールライトは蛇紋岩に変化することがある。蛇紋岩は、地球の上部マントルを構成する岩石であり、熱水との反応によって変質してできる。

かんらん石と少量の斜方輝石を含むマントル岩は、部分的に溶けたマントルの残りの部分から形成され、海洋底の岩石が地殻に隆起して露出した海洋リソスフェアの一部であるオフィオライト内で見られる。

オフィオライトは、海洋地殻から上部マントルにかけての連続した層序がみられる岩体である。沈み込み帯や大陸衝突境界などにおいて、海洋地殻が大陸地殻に衝上して沈み込み、それが地殻変動によりその構造が地表に露出した構造体である。オフィオライトは、マントル構成物質を直接採取できるものとして評価されている。それは地球の地質学的なプロセスを理解する上で重要な役割を果たしている。

ウェールライトは島弧上部マントルの一部を構成し、地球深部物質に関する直接的な情報源にもなっている。

ウェールライトは地下深くに存在し、地表で見られるものは地殻が捲れ上がってマントル物質が露出したり、マグマが急激に上昇する際に捕獲岩として運ばれてきたもので、特に北海道のアポイ岳は世界的にもまれなかんらん岩を露出させた山である。

アポイ岳は日高山脈の南端に位置し、約1,300万年前のプレート同士の衝突によって日高山脈が形成された際に、地下数10kmにあった上部マントルが上昇露出したとされる「幌満(ほろまん)かんらん岩体」により構成されている。この岩体は、ごつごつしたかんらん岩の岩場の連続で、アポイ岳のかんらん岩は、変質を受けていない上部マントル鉱物からできており、その学術評価は高い。岩体は、主にかんらん石・直方輝石・単斜輝石という3つの鉱物からできている。そのうち、最も多く含まれているのがオリーブ色をしたかんらん石で、その美しい結晶は8月の誕生石「ペリドット」という宝石になる。かんらん石の学名「オリビン」は、このオリーブ色からつけられた。

このかんらん岩は、地下深くのマントルから上がってくる過程で、水分と反応して「蛇紋岩」という別の岩石に変化してしまうことが多いが、アポイ岳のそれはほとんど変質することなく地上に現れている。また、含まれる鉱物の種類や割合の違うさまざまなタイプのかんらん岩があることから、マグマがどのようにしてできるのかなど、地下の様子を知るうえでの貴重な学術標本となっており、「幌満かんらん岩Horoman-peridotite」の名で世界的に知られている。

ウェールライトは変成作用を受けやすく、地表で見られる場合には二酸化炭素と反応して蛇紋岩に変化することが多い。また、地中では熱水と反応して蛇紋岩になることもある。

蛇紋岩は、変成岩または火成岩の超塩基性岩に分類される。岩石の表面に蛇のような紋様が見られることから、蛇紋岩と命名された。

蛇紋岩は蛇紋石Mg₃Si₂O₅(OH)₄を主要構成鉱物とし、ケイ素とマグネシウムを含む超塩基性岩で、かんらん岩などが熱水と反応して蛇紋岩化作用を受けることで生成される。この作用は主に超塩基性岩類中のかんらん石で起こり、かんらん石と熱水から蛇紋石と磁鉄鉱が生成される。岩石の表面は粘土鉱物を含み平滑状となっていることが多く、断層などの滑り面には鏡のような光沢が形成されることもある。

蛇紋岩は、地球の上部マントルを構成する岩石であり、水の影響によって変質して組成される。

蛇紋岩は、含水珪酸マグネシウムの鉱物である蛇紋石の集合体であれば、蛇紋石にはクリソタイル(アスベスト繊維・石綿)などがあり、FeやAlを不純物として含むこともある。蛇紋岩は、かんらん石と水が反応して組成される。

(日本では2017年4月、庭石として蛇紋岩を長年加工してきた造園業者が石綿を吸入したことが原因とみられる肺癌で労働災害に認定された。石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られている。)

化学反応式は、

(Mg 0.9 Fe 0.1) 2 SiO 4 + 2H 2 O → Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 + Mg (OH) 2 + Fe 3 O 4 + H 2

この岩石は、地球の表層や地下における褶曲や断層などの構造運動の影響で割れ目が発達し、破砕していることが多く、膨潤性粘土鉱物(水や有機物分子を吸収して膨潤性を示す粘土鉱物)を含むこともある。層間水を持つ膨潤性粘土鉱物は、水分子が層間に吸い込まれて層間を開くことで膨潤する。膨潤性粘土鉱物を含む岩盤は、膨潤性地山と呼ばれ、これらの岩盤は水分の吸収・放出により体積強度(「引っ張り強さ ÷ 密度」で求められる)が弱体化し、土砂災害の原因となる。蛇紋岩は、地すべりや崩壊などを起こしやすく、トンネル建設などに多大な障害をおよぼしている。

蛇紋岩は、特に沈み込むスラブに由来する地球物理学的観測や沈み込み帯の温度分布シミュレーションから、スラブ内部の二重震発面における地震やプレート境界地震が、蛇紋岩やローソン石・角閃石・緑泥石などの含水鉱物の脱水反応に誘発されて起こる可能性が高い。

ローソン石に含まれるカルシウムとアルミニウムを含む含水ソロケイ酸塩鉱物は、ギリシャ語で「山」や「塚」を意味する「σωρός (sōros)」に由来する。共有された酸素原子の頂点を持つ二重四面体で構成されている。ソロケイ酸塩鉱物は、基本的に独立の2個から4個の四面体が一つの頂点を共有して構成されている。

「二重震発」とは、特定の地域で観測される深発地震の震源が二重の面を形成する現象を指す。これは、プレートの沈み込み帯において、沈み込む側の海洋プレート内部の上面部分と、やや下面の二層からなる。

2011年の東日本大震災も、この日本海溝による巨大地震が「二重震発」の事例である。

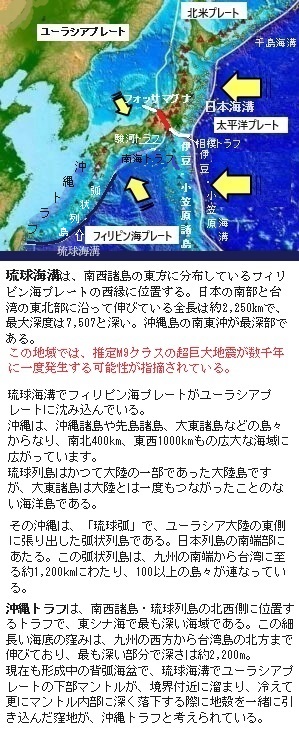

2011年の東日本大震災も、この日本海溝による巨大地震が「二重震発」の事例である。千島海溝は、千島列島の北側からアリューシャン列島にかけての海溝で、水深は7,000m以上あり、最も深い場所は9,550mに達する。千島海溝では、300~400年の間隔で巨大地震が発生しており、前回から既に400年程度経過している。最大クラスの津波をもたらす巨大地震の発生が切迫している可能性が高い。

プレートが沈み込む際に生じた曲げが解消されることによって、上面側に圧縮、下面側に引っ張りの力が働くことで地震が発生する。

蛇紋岩化したスラブの脱水軟化と急激な圧密により異常な間隙水圧が発生し、地震が誘発される。深発地震は、プレートテクトニクスの観点から、深く潜り込むスラブ内部の性質変化に起因する沈みこんだ海洋プレート内地震として観測されている。日本においては2015年5月30日の「小笠原諸島西方沖地震」は、震源の深さ698 km、マグニチュード8.1、日本列島の深発地震としては最大であった。最近では、2024年4月27日に小笠原諸島西方沖でM6.9の深発地震が発生した。母島では震度3を観測したものの、津波の心配はなかった。

蛇紋岩は地質的に脆弱な地質構造線や断層構造に沿って広く分布し、含水鉱物であるため風化作用を受けやすく、もろくて崩れやすい性質がある。そのため、蛇紋岩で形成された地域は地すべり地帯となり、土木工事の際には難工事となることがある。蛇紋岩の地層を貫くトンネルの掘削作業には特段の配慮が必要となる。

南アルプストンネルはトンネル延長が約25km、地表からトンネルまでの深さ(土被り)が最大で約1,400mと、 長さ・深さ両方のトンネル規模としては国内でも最大であり難工事となる。南アルプスでの蛇紋岩を含む地下トンネル工事に関する情報(2018.01.09)では、

https://hbol.jp/158038/

リニアのトンネル掘削地で、1年ほどの間に4回の落石・土砂崩れがあった。

蛇紋岩はセメントの材料や石材に使われ、鉱業開発が進められる場合もある。

農業では蛇紋岩自体が苦土肥料の原料として用いられる。

メタソマティズムは、地球のマントル内で発生するプロセスで、岩石の組成が外部からの流体や溶融物質によって変化する現象である。特に、海洋下マントルにおいては、マントル捕獲岩を通じてメタソマティズムの研究が行われている。タヒチ産マントル捕獲岩を用いた岩石学的研究では、以下のポイントが明らかにされている。

マントルかんらん岩中の白金族元素Platinum Group Metal(PGE)は、地球形成時の核-マントル分離やその後の化学的進化を解明する上で重要である。白金族元素は、化学的・物理的・解剖学的に類似した遷移金属元素を言う。

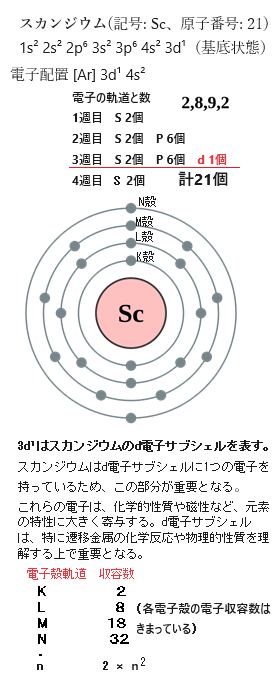

マントルかんらん岩中の白金族元素Platinum Group Metal(PGE)は、地球形成時の核-マントル分離やその後の化学的進化を解明する上で重要である。白金族元素は、化学的・物理的・解剖学的に類似した遷移金属元素を言う。遷移金属元素は、元素の最大のグループである。元素のすべてのグループの中で、どの元素を含めるべきかについてはさまざまな定義があるが、元素や化合物の命名の標準「IUPAC命名法」を提示し、世界的な権威として認知されている国際純正・応用化学連合International Union of Pure and Applied Chemistry (アイユーパックIUPAC)によると、遷移金属は、部分的に満たされたd電子サブシェルを持つ任意の元素と定義している。

「d電子サブシェル」とは、原子の電子配置において、d軌道に存在する電子の集まりを指す。原子内の電子は、エネルギーが低く安定した電子殻から順に配置され、基本的には、内側のK殻から順に配される。例えば、原子番号3のリチウム原子では、電子はK殻に2個までしか入らず、残り1個の電子は次にエネルギーが低くいL殻に入る。また、原子核の各軌道は特定の数の電子しか収容でない(2×n2)。

d軌道は、第3周期元素から始まり、最大で5つのエネルギー準位(d₁, d₂, d₃, d₄, d₅)を持ち、それぞれが2つの電子まで収容できるため、dサブシェルsubshellは最大で10個の電子を持つ。

電子殻は原子の中で電子が存在できる小軌道electron subshellを指し、サブシェルはその電子殻をさらに細分化する。dサブシェルは、角運動量量子数が2のサブシェルで、最大10個の電子を保持することができる。

これらの電子は、化学的性質や磁性など、元素の特性に大きく寄与する。d電子サブシェルは、特に遷移金属の化学 反応や物理的性質を理解する上で重要となる。

スカンジウム(記号: Sc、原子番号: 21)の電子配置は、アルゴン(Ar、原子番号: 18)の電子配置を基にしている。アルゴンは18個の電子を持ち、その配置は1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶、スカンジウムはこのアルゴンの配置から始まり、残りの3つの電子をどのように配置しているかが重要になる。

スカンジウムの電子配置([Ar] 3d¹ 4s²)、1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹(基底状態)

3dがスカンジウムのd電子サブシェルを表す。スカンジウムはd電子サブシェルに1つの電子を持っているため、この部分が重要となる。スカンジウムの場合、3d軌道(3週目M殻)に電子が1つだけ存在することで、他の遷移金属と比べて独 特の化学反応を示すことになる。dサブシェルは、元素の化学的性質や反応性に影響を与える重要な要素となり、スカンジウムは、その特性により、合金や高強度材料などのさまざまな用途で使用されている。

dブロック元素は遷移金属元素と呼ばれ、ランタノイド(ランタノイド元素各々は、性質がよく似ている。原子番号の増加に伴い原子核の正電価が増加し、電子全体が引締められる。電子数は増しても4f軌道に入って行くので、原子核から最外殻電子までのイオン半径は広がらない)とアクチノイド(全てが放射性元素)は「内部遷移金属元素」と呼ばれる。内部遷移金属は、周期表上で特定の電子配置を持ち、遷移金属元素とは異なるグループに属する。

21(原子番号: 21,スカンジウム;記号: Sc)から29(銅)、39(イットリウム)から47(シルバー)、57(ランタン)から79(ゴールド)、89(アクチニウム)から112(コペルニシウム)-ランタノイド(原子番号57から71、すなわちランタンからルテチウムまでの15の元素の総称)とアクチノイドActinoid(原子番号89のアクチニウムから103のローレンシウムまでの15個の元素群)を含む。

遷移金属元素とは、周期表で第3族から第12族元素の間にある金属単体で、これらの元素は、典型金属元素とは異なる化学的性質を持ち、多くの場合、高い融点と硬さ、常磁性や強磁性を示す。また、色のある化合物や水和イオンを形成し、触媒としても重要な役割を果たしている。

遷移元素は、d軌道にあるd電子が緩く結合しているため、電子の自由度が高まり、d電子が金属結合に関与しやすく、電流を効率的に運ぶことができる。また、d電子が金属の結晶格子内で滑りやすいため、展性に優れ、金属を伸ばしたり、形を変えたりすることができる。

さらに、遷移元素は多様な酸化状態を取ることができ、これにより様々な化合物や錯体を形成することが可能となり、 特定の周波数の光が吸収することができ、その結果、色彩豊かな化合物が生まれる。遷移元素のこれらの特性は、 電子工学・触媒・素などの分野で非常に重要な役割を果たしている。

78(白金)は、自動車の排ガス浄化などの触媒として使用されており、有毒ガスを無害な物質に変換する能力がある。さらに、調理器具の脱煙・脱臭フィルターにも使用されており、煙の主成分である炭化水素を水と二酸化炭素に分解する役割を果たしている。

これらの遷移金属元素は地球を構成する重要な物質であるため、解剖学的にその構造や成分を詳しく調査し、岩石の組成・形態・成因が研究されている。また、これらの元素は貴金属であり、水とは反応せず酸や塩基に侵されにくい特性を持っている。さらに、周期が異なる元素同士であっても原子半径や電子分布が近いのは、ランタノイドlanthanoid収縮による。

ランタノイド収縮は、ランタノイド元素の原子半径が大きくなるにつれ、その原子核による正電荷引力の影響が強くなる現象を言う。この収縮現象は周期表においてランタノイド以降の元素のサイズに大きな影響を与えており、ランタノイド元素の性質を理解する上で重要となる。

特にパラジウムと白金は炭素化合物と安定なπ錯体を形成し、接触水素添加反応などの触媒反応に広く利用されている。またロジウム・オスミウム・イリジウムは希少であり、非常に耐久性がある。

目次へ

2)酸性岩acid rock

酸性とは、化学的にはプロトンH+を与える、または電子対を受け取る物質

酸性岩は地球の岩石学的多様性を示すため、地球の歴史と進化を理解する上で極めて重要な岩石である。酸性岩も火成岩で、化学成分の二酸化珪素 SiO₂の含有量が66%以上あるものを言う。この岩石は一般的には有色鉱物が少ないため白色を帯びるのが特徴である。

代表的な酸性岩である花崗岩graniteは地下深部で形成された、ガラス質(マグマの非晶質固化生成物)を含まない深成岩であるため、全体が細粒結晶の集合体となり流紋は見られない。一般的には主要構成鉱物は無色鉱物の石英(SiO2が結晶してできた鉱物)・斜長石(灰長石CaAl2 Si2 O8 と曹長石NaAl Si3 O8の固溶体)・カリ長石KAlS3O8だけで90%程度を占め、美しい結晶が成長している白雲母、黒雲母や角閃石などの有色鉱物を10%程度含む。そのため全体的に白っぽく見えるが、長石がカリウムに富む場合は赤味を帯びるため、赤色や桃色の花崗岩もよく見られる。花崗岩は大陸や島弧などの陸地を構成する主要な岩石として、広く世界各地に分布する。花崗岩中の角閃石類は一般にはカルシウムに富む普通角閃石である。

代表的な酸性岩である花崗岩graniteは地下深部で形成された、ガラス質(マグマの非晶質固化生成物)を含まない深成岩であるため、全体が細粒結晶の集合体となり流紋は見られない。一般的には主要構成鉱物は無色鉱物の石英(SiO2が結晶してできた鉱物)・斜長石(灰長石CaAl2 Si2 O8 と曹長石NaAl Si3 O8の固溶体)・カリ長石KAlS3O8だけで90%程度を占め、美しい結晶が成長している白雲母、黒雲母や角閃石などの有色鉱物を10%程度含む。そのため全体的に白っぽく見えるが、長石がカリウムに富む場合は赤味を帯びるため、赤色や桃色の花崗岩もよく見られる。花崗岩は大陸や島弧などの陸地を構成する主要な岩石として、広く世界各地に分布する。花崗岩中の角閃石類は一般にはカルシウムに富む普通角閃石である。その化学式は、

その組成は固溶体であり、一般式はその幅広い組成を示す。珪酸塩鉱物の一種で、角閃石の中でも最も普通に見られる。火成岩や変成岩で広く産出される。

(長石feldsparは、岩石を形成する主要な成分、地球の地殻を構成する最も一般的な鉱物の一つ。この鉱物群は、アルミニウムと珪酸塩の化合物で構成され、しばしばカリウム・ナトリウム・カルシウムなどの他の元素も含まれる。長石は色や形状によって様々な種類があり、花崗岩や玄武岩などに多く含まれ、玻璃や陶器などに利用される。単斜晶系【格子の形が長方形orひし形】のカリ長石(正長石)の化学組成は、KAlSi3O8、 平安時代は、ガラス玉は作れても、ガラスの器は日本では作ることができなかった。ガラスの器はすべて輸入され、貴族が好む高級品であった。「玻璃」という言葉は、「宝」という意味合いで使われた。ガラス【硝子】は明治時代に入ってきた言葉で、工業製品という意味合いが濃い)。

花崗岩の構成鉱物は「無色鉱物のうち、石英SiO2が20~60体積%、斜長石(ほとんどの火成岩に普遍的に含まれる鉱物で、一般的に長柱状の自形を示すことが多い。 )の占める割合が10~65体積%である岩石」と定義される。有色鉱物の量は定義に含めないが、全体に対して通常10体積%程度である。長い時を経て地下で冷却され結晶化した珪酸塩鉱物が主体であるため、花崗岩は、その堅固な性質と美しい結晶構造が際立つ。

深成岩ゆえに、地表に露出している部分より、地下深くに多く分布している。大陸の表面を覆う比較的薄い堆積岩の下に横たわる基盤岩の大半を占めている。100 km2以上の大規模な物をバソリスbatholith(底盤)と呼び、100 km2以下の比較的狭い範囲の物をストックstock(岩株)と呼んでいる。ただし、ひとつの岩体ではなく、多くの貫入岩体から成り、しかも花崗岩またはそれに近い岩石で成っている。

日本最古のバソリスは岐阜県北部から富山県南部にかけて分布する船津花崗岩で、日本列島は未だ大陸に原型すら形成されていない約1億8000万年前の中生代ジュラ紀前期に貫入し固結した。

地表での温度と圧力が低すぎて花崗岩の状態が安定しないため、風化が進行しやすい。しかし、風化により花崗岩はボロボロに崩れていくが、これは何万年単位の現象である。

花崗岩は大陸や島弧などの陸地を構成する岩石として非常に一般的、地球上で広く存在する岩石であり、平均密度は通常2.75 (g/cm³)付近と硬度が高く、その美しさと堅牢さからさまざまな用途に利用されている。石材として墓石や床などに利用されている。

長石は、ほとんどの岩石(火成岩、変成岩、堆積岩)に含まれる最も主要な造岩鉱物であり、地殻表層部では約60%を占める。特に花崗岩には60%前後含まれ、玄武岩にも50%前後含まれる。逆に、長石を含まない岩石はほとんどなく、そのような岩石は非常に特異な生成過程を経ている場合が多い。

長石はアルミニウムとケイ素と酸素が主体で、その他の元素として一般的なのが、カリウムとナトリウムとカルシウムである。

長石の一般式は (Na,K,Ca,Ba)(Si,Al)4O8、あるいは (Na,K,Ca,Ba)Al(Al,Si)Si2O8 で表される。

これらの元素を含む長石は、それぞれ、 カリ長石(KAlSi3O8)、曹長石(NaAlSi3O8)、灰長石(CaAl2Si2O8) と呼ばれている。この3種類の長石の混合割合によって、長石グループはアルカリ長石と斜長石の2つのサブグループに分けられ、さらに細分化されている。

斜長石の化学式は、

斜長石Plagioclaseは、曹長石と灰長石の混ざり合っている割合によって、6つの鉱物に細分される。

灰長石 90−100% CaAl2Si2O8

亜灰長石 70−90% CaAl2Si2O8

ラブラドル長石 50−70% CaAl2Si2O8

中性長石 30−50% CaAl2Si2O8

灰曹長石 10−30% CaAl2Si2O8

曹長石 0−10% CaAl2Si2O8

自然銅が混入によってオレンジ色になった灰曹長石は、サンストーンと呼ばれる。カルシウムを主成分とする灰長石に近い組成をもつ斜長石である。透明な斜長石に、オレンジ色の自然銅が含まれており、果汁入りのキャンディーのような美しさがある。

虹色に輝く天然石として有名なラブラドライトも曹灰長石の一種である。「ラブラドレッセンス」と呼ばれる、石の表面に虹色の光が浮かんで見える現象が現れる。

酸性岩は、化学組成においてシリカSiO₂(二酸化ケイ素)がほぼ66%に達する火成岩のことを指す。このため酸性岩には花崗岩や流紋岩が含まれ、シリカの他にアルミナAl₂O₃やアルカリ(Na₂OとK₂O)の含有量も高いが、鉄(FeOやFe₂O₃)やマグネシアMgOは少ないため、全体に明るく白っぽい色をしている。なお、主なアルカリ金属には、リチウム Li・ナトリウムNa・カリウム K・ルビジウムRb・セシウムCs・およびフランシウムFrが含まれる。

酸性岩は、その化学的特性から、地球上で広く分布しており、特に大陸地殻の構成要素として重要な役割を果たしている。

流紋岩は、火山岩であるが、成分的には深成岩の花崗岩と同等、シリカ含有量が高く、アルミニウムやカリウムが豊富なマグマである。その名前は、マグマが流動する際に形成される斑晶の配列による流れ模様(流理構造)がしばしば見られることに由来する。花崗岩とは成分や色が似ているが、花崗岩には流れ模様が見られない。また通常、斑状組織があり、黒い流紋岩も存在するが、色だけで判断できない。

SiO2の量が66%から70%前後のものをデイサイト、それ以上のものを流紋岩と言う。流紋岩のSiO₂の含有量は高く、主に石英や長石などの無色鉱物から成り、白色から灰白色をしている。そのためか、ガラス製品や陶磁器の原料として使われることがある。

目次へ

3)流紋岩と別府島原地溝帯との関係

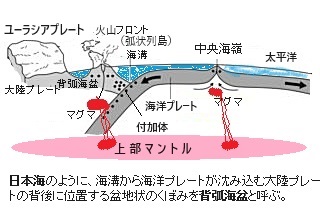

地球の表面を覆う十数枚のプレートには、大陸プレートと海洋プレートがあり、海洋プレートは大陸プレートより密度が高いため、ぶつかると海洋プレートは大陸プレートの下に沈んでいく。

流紋岩は背弧海盆やリフト帯でのバイモーダル火成活動による火山噴火や火山ドームの形成に関与する。バイモーダル火成活動とは、玄武岩質マグマと流紋岩質マグマという2つのマグマが特徴的に噴出する火成活動である。日本では伊豆諸島や別府島原地溝帯などで見られる。

中央海嶺の谷は、幅広い範囲で深さが約1,000~2,500m、谷の幅は30~50kmル、長さは数千 kmに及ぶ。この谷は、プレート境界の一部であり、正断層によって地面が割れ、落差100mを超える急な崖や谷底にできた湖沼などが随所に存在している。プレートが引き裂かれ、マントルが地下深部から上がり、新たな海洋地殻が形成されている場所である。その構造は中央部が南北に連なる。

中央海嶺の谷は、幅広い範囲で深さが約1,000~2,500m、谷の幅は30~50kmル、長さは数千 kmに及ぶ。この谷は、プレート境界の一部であり、正断層によって地面が割れ、落差100mを超える急な崖や谷底にできた湖沼などが随所に存在している。プレートが引き裂かれ、マントルが地下深部から上がり、新たな海洋地殻が形成されている場所である。その構造は中央部が南北に連なる。

中央海嶺は、マントル対流によって大陸が裂けているリフト帯であり、玄武岩質マグマが噴出する。この裂け目が拡大していくと、やがて中央海嶺になる。中央海嶺は、海洋プレートがつくられ海洋底の拡大をもたらす大規模な海底山脈を指す。

代表的な中央海嶺には「大西洋中央海嶺」や「東太平洋海膨」がある。 「大西洋中央海嶺」は、大西洋中央部を南北に貫く海嶺で、北極圏にあるノルウェー領スバールバル諸島の西の北極海からアイスランド・アゾレス諸島を経て、大西洋のほぼ中央を南北に走り、南大西洋の亜南極に浮かぶノルウェー王国の属領の火山島・ブーベ島付近で南西インド洋海嶺及び南アメリカ南極海嶺に繋がっている。

「大西洋中央海嶺」の山頂は水深2,500 m前後、その麓は水深5,000 m前後、アイスランドでは、島の中央を北大西洋中央海嶺が貫いている。世界で中央海嶺が海面上にまで姿を現して島の中央を貫くのはアイスランドだけである。ユーラシアプレートと北米プレートの境目に位置している。両方のプレートに引っ張られてできた大西洋中央海嶺のほとんどは海底に存在している。この海嶺は、地球の深部からのマントル物質が吹き出しプレートを押し広げている。

「東太平洋海膨」は、ニュージーランド南方のマッコーリー島(オーストラリア領無人島)の南の南極海から、(東方向に延び、マグマの噴出によって造られた)小さな火山島・チリ領のイースター島、赤道下にあるエクアドル領のガラパゴス諸島(500万-300万年ほど前から火山活動によって形成されてきた)の西を北に延び、カリフォルニア湾まで続いている。太平洋の南東部を走っていても「太平洋の中央海嶺」である。

東太平洋海膨は、他の中央海嶺に比べて、比較的緩やかにかつ滑らかに盛り上がっている、しかも長く幅広い深海底の隆起部であるため「海膨」と呼ばれている。東太平洋海膨が代表的な「海膨」で、水深4,000m以浅の幅は1,400km程に達している。

(カリフォルニア湾は、太古の地殻変動によって形成された。バハ・カリフォルニア半島は、かつてはメキシコ本土同様に北米プレートの上にあったが、約500万年前に東太平洋海嶺が北米プレートに伸びて北アメリカ大陸の西端に大地溝帯を形成し、バハ・カリフォルニア半島を大陸から切り離し始めた。

現在は約1,126 kmにもおよぶ美しい深い湾!)

東太平洋海膨は、新しい海洋プレートの生成に重要な役割を果たしている。実は、太平洋プレートは、東太平洋の海底にそびえる東太平洋海膨をエネルギー源とし、西へ移動している。この海膨は、地震学的・電磁気学的な探査によって、新しく海洋プレートが生成される中央海嶺の中でも最も拡大速度が速いことが明らかにされた。

東太平洋海膨は、新しい海洋プレートの生成に重要な役割を果たしている。実は、太平洋プレートは、東太平洋の海底にそびえる東太平洋海膨をエネルギー源とし、西へ移動している。この海膨は、地震学的・電磁気学的な探査によって、新しく海洋プレートが生成される中央海嶺の中でも最も拡大速度が速いことが明らかにされた。このマントル構造が冷やされることで硬い海洋地殻が新しく形成された。海嶺型での拡大速度は2cm/年程度であるが、海膨型の太平洋プレートは2~3cm/年と、より大きいとされている。

別府島原地溝帯は、九州中部の別府湾から別府温泉地域、大分県九重山や熊本県阿蘇山を経て長崎県東部島原半島に通じる。この別府島原地溝帯には多数の活断層が存在し、それらの活断層の多くが東西方向に延びており、南北方向に引っ張る力を受けて正断層型の運動を起こす。その際、右ずれ運動を伴うものもある。別府-島原地溝帯の南西方向の延長上には沖縄トラフ(東シナ海)があるが、ここでも浅い深度の正断層がみられる。この地域では、地溝帯の活断層と火成活動が密接に関連し、震源の深さが20 km以浅の中から小規模の地震が多発している。

この地域は、新生代新第三紀鮮新世から火山活動が活発に起こり、現在も鶴見岳・由布岳、・久住山・阿蘇山・雲仙岳などの活火山が並んでいる。別府湾から島原半島にかけて九州を横断する地域の基盤深度が、南北両側に比して深いことが示唆されている。この地溝帯は、活火山下の熱いマントル上昇流、沖縄トラフ、および中央構造線の影響が複合して形成されたと考えられてる。

1596年に豊後国(現在の大分県)で発生した慶長豊後地震は、別府湾の海底に延びている別府-万年山断層帯での正断層型の活動が引き起こしたと考えられている。別府湾地震、大分地震などとも呼ばれ、死者800余人。

また、2016年に布田川・日奈久断層帯で発生した熊本地震では、別府-万年山断層帯方面にも地震活動が及び、別府-島原地溝帯の広い範囲でその活動が活発化した。布田川・日奈久断層帯は、ほぼ熊本県内から一部鹿児島県北部に位置する2つの活断層帯の総称である。両者合わせると全長は約101 kmで、九州最長の断層帯となっている。

布田川・日奈久断層帯は、九州における中央構造線とも言われる臼杵-八代線を切断しており、外帯を構成する帯状の地質構造を形成している。地震調査研究推進本部地震調査委員会は、2016年の熊本地震は、本震と前震が2つの断層帯が連動して発生したと評価した。

布田川・日奈久断層帯は、九州における中央構造線とも言われる臼杵-八代線を切断しており、外帯を構成する帯状の地質構造を形成している。地震調査研究推進本部地震調査委員会は、2016年の熊本地震は、本震と前震が2つの断層帯が連動して発生したと評価した。別府島原地溝帯でのバイモーダル火成活動は、玄武岩と流紋岩がペアになって噴出することが多く、その中間の組成である安山岩は見られない。このような現象は、日本の場合、伊豆諸島・伊豆半島や別府島原地溝帯は沈み込み帯火成活動に加えて背弧海盆拡大の要素を含んでいるため、流紋岩の噴出が見られる地域となっている。この地質学的特徴は、地下深部の物質の活動や地殻とマグマの相互作用を理解する上で重要な手がかりとなるため、地殻物質の化学組成を厳密に確定することで、背弧海盆の形成機構についての解明に繋がると考えられている。

別府島原地溝帯は、南西諸島と琉球列島の北西側を通る東シナ海で最も深い海域の沖縄トラフ(東シナ海)の北方延長部に位置し、それが九州に上陸していると考えられている。沈み込み帯である沖縄トラフの海面下の盆地の延長にある別府島原地溝帯は、現在も拡大中の背弧海盆で、南西諸島の東方に分布している琉球海溝(南西諸島海溝)でのフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込みにより、別府島原地溝帯の背弧海盆の形成に関連して、その背弧海盆における火山活動を活発化させている。

九州を北東-南西に縦断する「別府-島原地溝帯」に沿った地殻と上部マントルの構造調査により、熱いマントル上昇流が主に活火山の下に存在していることが判明した。また「別府-島原地溝帯」の地震の震源直下には水の存在が想定され、地震発生には、その水の挙動が深く関わっていることが推察される。

この事実は「別府-島原地溝帯」が、沖縄トラフの北への延長、さらに中央構造線の西への延長、及び活火山下の熱いマントル上昇流、といった三つの要因が組み合わさって形成されている。

沖縄トラフは、南西諸島・琉球列島の北西側に位置する東シナ海で最も深い海域である。このトラフは九州の西方から台湾島の北方まで、琉球列島の西側に沿った、長さ約1,000km、幅約200km、最も深い部分で深さは約2,200m、現在も形成中の背弧海盆で、琉球海溝からフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいくことで形成され続く。この沈み込んだプレートが上部-下部マントル境界付近に溜まり、冷えて更にマントル内部に深く落下する際に地殻を引き込んだ結果、沖縄トラフが形成されている。沖縄トラフの北端は別府-島原地溝帯、南端は台湾島の衝突境界に連続している。

2016年4月16日に発生した熊本地震のマグニチュード (M.7.3)は、熊本県・大分県を中心に甚大な被害をもたらした。九州地方は、北東-南西方向に縦走する「別府-島原地溝帯」と呼ばれる顕著な地殻の裂け目によって特徴づけられいる。別府-島原地溝帯の存在は、九州全体が南北に引っ張られ、北側と南側が分裂を始めていることが手掛かりになる。

九州は東南側からフィリピン海プレートが沈み込んでいる。南西側には「沖縄トラフ」、東側には「中央構造線」と呼ばれる地質学的境界も存在する複雑な地形にある。

別府-島原地溝帯に直交する構造断面には、活火山(鶴見岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳)下の地殻・上部マントルに顕著な低地震波速度・高ポアソン比が見出されている。これはフィリピン海プレートの沈み込みと脱水によって形成される、水を含む熱いマントル物質の上昇流と想定される。しかし、別府-島原地溝帯に沿った構造断面を見ると、低地震波速度・高ポアソン比の異常体は地溝帯全域下に存在するのではなく、主に活火山下の地殻と上部マントルに存在している。このことから、熱いマントル物質の上昇流は、別府-島原地溝帯の形成の主因ではないと判明した。沖縄トラフの北への延長、中央構造線の西への延長、及び活火山下の熱いマントル上昇流、といった三つの要因の組み合わせで、別府-島原地溝帯が形成されたようだ。

2024年6月2日に、熊本県熊本地方を震源とする震度4の地震が発生している。2016年の熊本地震とは異なる震源域で、2016年当時の震源域は、日奈久断層帯と布田川断層帯の活動によるものと考えられている。

2024年6月2日に、熊本県熊本地方を震源とする震度4の地震が発生している。2016年の熊本地震とは異なる震源域で、2016年当時の震源域は、日奈久断層帯と布田川断層帯の活動によるものと考えられている。前震は2016年4月14日21時26分に発生し、震源の深さは約11km、気象庁マグニチュード(Mj)は6.5、モーメントマグニチュード(Mw)は6.2、益城町で震度7が観測された。本震は2016年4月16日1時25分に発生し、震源の深さは約12km、Mjは7.3、Mwは7.0であった。西原村と益城町で震度7が観測された。いずれも地殻の上部にあたる固い岩盤に位置している。

岩盤中を伝わる地震波・P波primary waveは地震が発生したとき最初に到達する地震波で、初期微動を起こす。S波secondary waveは2番目に到達し、主要動と呼ばれ大きな揺れを起こす。

愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター(GRC)長の入舩徹男教授は、地球内部の条件を実験室で作り出し、仮想的な地震波を伝わらせて、その速度を測る実験を行っている。実験は、観測されている自然の地震波速度と比較検討しながら進められる。

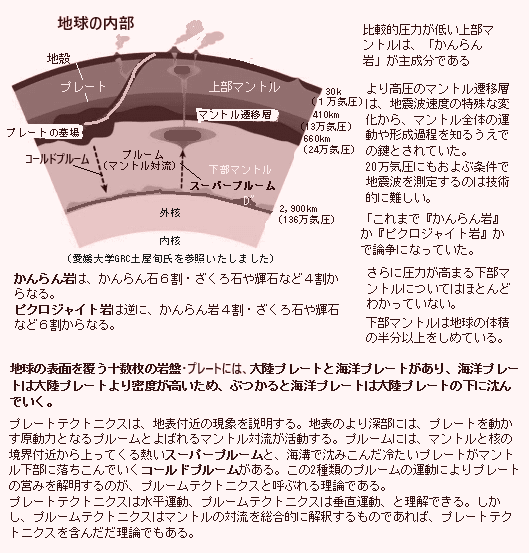

地殻の下にあるマントルは、圧力や構成成分の違いによって上から、「上部マントル」「マントル遷移層」「下部マントル」と層状に分かれる。このうち比較的圧力が低い上部マントルは、「かんらん岩」が主成分であることが、地震波をはじめ、地表に噴出される上部マントル由来の成分分析などにより、ほぼ間違いないと結論付けられている。

実験は、かんらん岩やピクロジャイト岩を構成する鉱物を目標として、マントル遷移層の圧力・温度(20万気圧、1400℃)を測定し、地震波の代わりに超音波を岩石試料に流して、その速度を測る。そのうえで、観測値と比較してかんらん岩かピクロジャイト岩かを決定する。

高い圧力と温度で精密な速度測定を行うには、

・試料を壊さずに圧力と温度を上げること。

・高温・高圧状態で試料の長さと超音波の通過時間を正確に計ること。

・岩石試料や八面体の圧力容器は1回の測定にしか耐えられないので、同じ品質の試料を作製するノウハウが必要なこと。

国立研究開発法人 理化学研究所 放射光科学研究センター(兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1番1号)での本番の実験では、試料の長さを正確に測るには、高輝度の放射光X線が欠かせないため、SPring-8のビームラインBL04B1と超高圧装置SPPED-1500が使われた。

特に、より高圧のマントル遷移層は、地震波速度の特殊な変化から、マントル全体の運動や形成過程を知るうえでの鍵とされている。しかし、20万気圧にもおよぶ条件で地震波を測定するのは技術的に難しく、これまで「かんらん岩」か「ピクロジャイト岩」かで論争になっていた。さらに圧力が高まる下部マントルになるとほとんど解明されていない。

実験では、かんらん岩やピクロジャイト岩を構成する鉱物を目標とし、マントル遷移層の圧力・温度(20万気圧、1400℃)に置き、地震波の代わりに超音波を岩石試料に流して、その速度を測る。そのうえで、観測値と比較してかんらん岩かピクロジャイト岩かを決定した。

上部マントルでは、低地震波速度と高ポアソン比が顕著に観察された。それは地球内部の特定の領域での物理的特性を示していた。低地震波速度は、地震波がその領域を伝播する際に速度が低いことを意味する。その現象は、物質の密度や組成、温度などの要因によって影響を受ける。しかも、低地震波速度は、マントル内の特定の地域で観察されている。 ポアソン比は、物質の体積変化と圧縮または伸長などとの変形関係を示す指標であるため、高ポアソン比は、物質が圧縮されると体積が変化しやすいことを示す。

上部マントルの特定の領域では、高いポアソン比が観察されてる。P波の速度とS波の速度どちらからも、かんらん岩の方がピクロジャイト岩より観測値に近いことが示された。しかし、マントル遷移層の下部、地下600km付近を見ると、かんらん岩、ピクロジャイト岩のどちらも観測値に合わないことが分かった。これは「ハルツバージャイト岩」という海洋プレートの成分によって説明できる可能性が期待された。かんらん岩の測定値からその超音波速度を推定すると、観測値に近い結果になることが分かった。

(ハルツバージャイトharzburgiteは、深成岩に分類される超塩基性岩の一種で、かんらん石を50%以上含む岩石のうち、斜方輝石に富むものを指す。この岩石は、マントルの一部を構成し、部分溶融して玄武岩質マグマを生成することがある。そのハルツバージャイトには単斜輝石はほとんど含まれない。

斜方輝石の基本的な化学組成は、(Mg,Fe)SiO3で表す。MgSiO3(エンスタタイトenstatite))成分とFeSiO3(フェロシライトferrosilite,鉄ケイ石)成分とを端成分とする固溶体である。深成岩であるため、マントルからの火山岩噴出やプレート境界の構造活動によって地表に見られることがある。

上部マントル内のレールゾライトが部分溶融をすることで、

レールゾライト → ハルツバージャイト + 玄武岩質マグマ で生成される。

この反応で、レルゾライト中のアルミニウムやカルシウムなどが、玄武岩質マグマへと取り去られるため、ハルツバージャイト中にはこれらの元素は含まれない。)

これらの実験結果から、マントル遷移層は、上部マントルと同じかんらん岩でできているが、マントル遷移層の下部は、かんらん岩ではなくハルツバージャイト岩である可能性が高い。これにより、マントル遷移層の下部は、沈み込んだ「プレートの墓場」ような存在が想定された。

下部マントルは、地球の体積の半分以上を占めている。その性質や成分が詳しくわかれば、地球の原材料の起源解明に繋がる。そのためには、さらに高い圧力・温度条件で測定する必要があるが、現在の装置では下部マントルの24万気圧を超える30万気圧まで測定できると考えられている。それ以上の圧力条件に対応するために、「ダイヤ粉を固めた新型のアンビルを使った技術を開発中」と言う。近いうちに、136万気圧を超え外核の条件にも適応できる可能性が高い。

また「プレートの墓場」に沈み込んだプレートの動きの解明など、地球内部の様子は、徐々に解明されつつある。

沖縄トラフは、約200万年前ごろから拡大を開始し、現在のその拡大速度は北部で10mm/年、中部で25-30mm/年程度、南部で35-50mm/年程度と、北から南に向かって増加している。五島列島や尖閣諸島は、沖縄本島などから見て沖縄トラフを挟んだ反対側に位置しているため、年々その距離が遠ざかっている。

目次へ