| 南部フォッサマグナ | ||||||||

| TOPへ 車山高原お知らせ 歴史散歩 | ||||||||

|

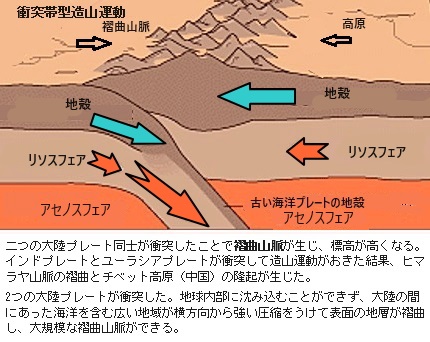

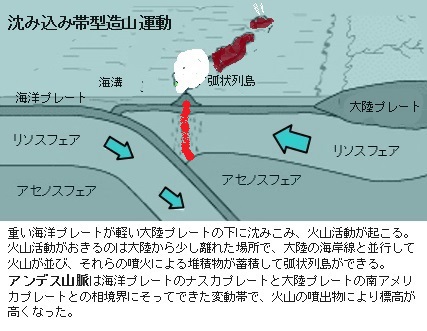

2つのプレートが互いに押しあう狭まる相境界では大規模な山脈や弧状列島を形成する力が働く。その造山運動は大きく2つのタイプ、衝突帯型造山運動と沈み込み帯型造山運動がある。いずれも狭まる相境界で見られる。その造山帯は、アルプス山脈からヒマラヤ山脈を通り、インドシナ半島まで東西に延びている。この造山帯は中生代後期の白亜紀(約1億4,500万年前~6,600万年前)から次代の新生代前期にかけて活発に活動し、アフリカ大陸とユーラシア大陸の衝突によって形成されたアルプスや、インドプレート(海洋プレートの一部)とユーラシアプレートの衝突の結果生じたヒマラヤ造山帯は、世界の2大造山帯の一つで、火山が少なく褶曲が多いのが特徴である。

2つのプレートが互いに押しあう狭まる相境界では大規模な山脈や弧状列島を形成する力が働く。その造山運動は大きく2つのタイプ、衝突帯型造山運動と沈み込み帯型造山運動がある。いずれも狭まる相境界で見られる。その造山帯は、アルプス山脈からヒマラヤ山脈を通り、インドシナ半島まで東西に延びている。この造山帯は中生代後期の白亜紀(約1億4,500万年前~6,600万年前)から次代の新生代前期にかけて活発に活動し、アフリカ大陸とユーラシア大陸の衝突によって形成されたアルプスや、インドプレート(海洋プレートの一部)とユーラシアプレートの衝突の結果生じたヒマラヤ造山帯は、世界の2大造山帯の一つで、火山が少なく褶曲が多いのが特徴である。特殊な例として、火山が大陸上に形成されて噴火による堆積物が堆積した場合に標高の高い山脈が形成される。 その一例がアンデス山脈で、アンデス山脈は海洋プレートのナスカプレートと大陸プレートの南アメリカプレートに狭まる相境界にそってできた変動帯で、火山の噴出物により標高が高くなった。

(ナスカプレートは、太平洋東部の南半球部分、南米大陸の西方沖の海底の地殻とマントル上方の硬いリソスフェアlithosphereが形成する海洋プレート)

大陸プレート同士がぶつかると、互いに密度が小さく軽いため、どちらのプレートも他方の下に十分沈み込むことはできない。結果として物質の集積(付加堆積物)が起こり、厚い褶曲した地殻を形成する(衝突帯:collision zone)。

アルプス山脈の形成は、約1億年前から始まった。アフリカプ大陸レートが北上し、ヨーロッパ大陸プレートと衝突した結果、海底の堆積物が押し上げられて褶曲し山脈が形成された。 このプロセスは数千万年にわたって続き、今日見られるアルプス山脈の壮大な地形が生まれた。

白亜紀は温暖な気候と高い海水準で特徴付けられており、大陸が最も細かく分裂し、海水準をさらに上昇させた。恐竜やアンモナイトなどが大繁栄した。それも白亜紀末には大量絶滅が勃発し、恐竜を含む多くの生物が絶滅した。

2001年4月「独立行政法人防災科学技術研究所」が設立され、2015年4月に「国立研究開発法人防災科学技術研究所」に名称変更した。

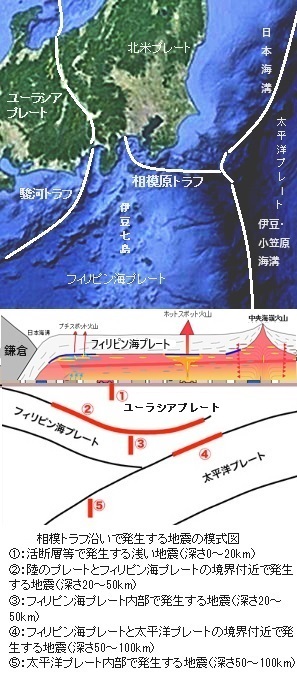

日本列島は、ヨーロッパからアジアにかけて広がる広大なユーラシアプレートの一部とされてきたが、日本海側で1983年(昭和58年)5月26日に、秋田県の能代市西方沖80 kmの地点で発生した逆断層型の地震「日本海中部地震(M7.7)」や、1993年(平成5年)7月12日、渡島半島中央部の西の海域で、ほぼ南北に広がった領域を震源域として発生し、奥尻島は数10cm~1m以上沈降した「北海道南西沖地震(M7.8)」のような大地震が続けて発生した。このことから、日本海東縁部には新しくプレート境界が生まれつつあるとの認識がもたれるようになった。陸地に近い海底の地震では、津波の到達まで時間が短く、現に津波の被害も相次いでいる。

日本海東縁部は、太平洋側のように、海溝から海洋プレートが沈み込むのではなく、プレート境界が北東 - 南西に150 kmの広い帯状に延び、そこから東西に分布する何条かの断層帯が枝分かれしていることが明らかになった。日本海東縁の中には、いくつかの褶曲と断層が集中しているゾーンがあることを示し、それらを「地質学的歪み集中帯」と呼んでいる。海域では北海道西方沖の奥尻海嶺、東北日本の西方沖の佐渡海嶺及び男鹿-粟島隆起帯などが、海域の地質学的歪み集中帯と符号する。

上記の海嶺や隆起帯は幅10~20 km、長さ20~50 km程度の規模を持つ非対称な背斜構造の集合体からなる。背斜軸を中心に地層が相対的非対称に隆起している両翼全体を背斜構造と呼び。東北日本の西方沖の断層の大部分が北西に傾斜するため、上盤に相当する非対称背斜は南東側が急傾斜し、西側が緩傾斜する非対称背斜構造が特徴となっている。

上記の海嶺や隆起帯は幅10~20 km、長さ20~50 km程度の規模を持つ非対称な背斜構造の集合体からなる。背斜軸を中心に地層が相対的非対称に隆起している両翼全体を背斜構造と呼び。東北日本の西方沖の断層の大部分が北西に傾斜するため、上盤に相当する非対称背斜は南東側が急傾斜し、西側が緩傾斜する非対称背斜構造が特徴となっている。構造地質学において重要な概念である非対称背斜構造における背斜apexとは、山状になり古い地層が中心部になるような褶曲構造を指す。その構造が左右非対称的な特徴を持つから「非対称背斜構造」と呼ばれる。

褶曲の頂点になっている地層上の最高地点、つまり、背斜の山頂部分を背斜冠 crestと呼ぶ。背斜頂apexは、褶曲におけるある地層において曲率が最大になっている地点を示す。背斜頂は、褶曲の中で最も曲がっている部分あれば、通常は背斜の頂点とも言える。しかも、背斜は通常岩石地層の順序が褶曲の中心に向かって次第に古くなっていく。それは隆起された褶曲中心部は、それ以外の低い部分に比べて優先的に古い層序の地層まで風化されやすいからである。

中心から離れるにつれて次第に新しい地層になっているようなアンチフォームantiformが背斜構造である。アンチフォームは、地殻変動による岩石層の曲がりや変形によって上向きの凸形状を特徴とする地質構造であれば、通常、圧縮応力と関連しており、褶曲であれば岩石の層が座屈して上向きに折り畳まれている。

地層は褶曲の中心から「流れ盤」になっている。「流れ盤」とは、堆積岩層・火成岩層・変成岩層・互層状態などの岩盤の露頭において、地層の傾斜が地形の傾斜に対して同一方向(流れ目)に傾斜していることを言う。

天保4年の「庄内沖地震」は、山形県沖(北緯 38.9 東経 139.25)の日本海で発生した地震で、規模は、マグニチュード 7.5程度と推定されている。その津波の被害は、東北地方や新潟県だけでなく能登半島にも及んでいる。津波高は波源に近い山形県鶴岡市湯野浜から新潟県村上市府屋間で5

- 6m、局地的に7 - 8m、波源から遠い輪島でも津波高は5.3mあった。庄内地方で壊家475戸、津波による溺死者38人。能登半島の輪島の溺死者は47人。

天保4年の「庄内沖地震」は、山形県沖(北緯 38.9 東経 139.25)の日本海で発生した地震で、規模は、マグニチュード 7.5程度と推定されている。その津波の被害は、東北地方や新潟県だけでなく能登半島にも及んでいる。津波高は波源に近い山形県鶴岡市湯野浜から新潟県村上市府屋間で5

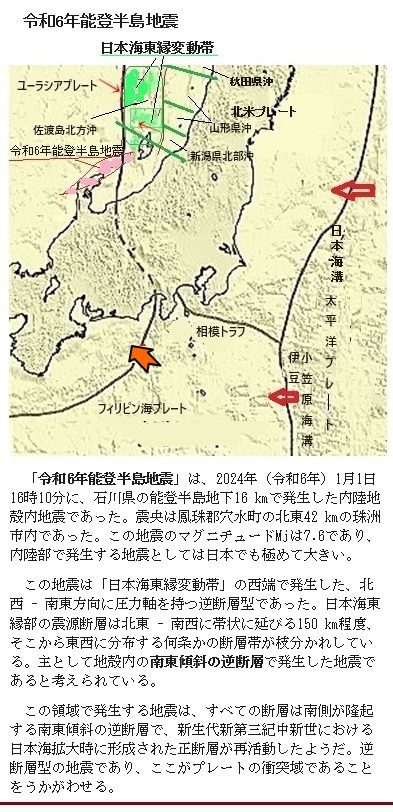

- 6m、局地的に7 - 8m、波源から遠い輪島でも津波高は5.3mあった。庄内地方で壊家475戸、津波による溺死者38人。能登半島の輪島の溺死者は47人。2024年1月1日午後4時10分、石川県能登地方で発生した「令和6年能登半島地震」は、輪島の東北東30km付近、深さは16km最大震度7.6を観測、激しい揺れが北陸三県や甲信越地方を襲った。北西―南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。

現在、太平洋プレートの動きが活発化しているようで、その太平洋プレートslabに押される形でフィリピン海プレートはユーラシアプレートの下に潜り込んでいる。北米プレートも太平洋プレートslabに押される影響で、ユーラシアプレートの日本海東縁部との幅を持った相境界全体(ひずみ集中帯)で圧縮力によるひずみが生じ、幾度も限界に達したようだ。16時以降、震度1以上を観測した地震が59回発生した(震度7:1回、震度5強:3回、震度5弱:5回、震度4:14回、震度3:28回、震度2:8回)。

地震活動域は能登半島及びその北東側の海域を中心とする北東-南西に延びる150km程度の範囲に広がっている。

地震活動域は能登半島及びその北東側の海域を中心とする北東-南西に延びる150km程度の範囲に広がっている。能登半島西方沖から北方沖、北東沖にかけては、主として北東-南西方向に延びる複数の南東傾斜の逆断層が活断層として確認されている。この活断層が今回の地震に関連した可能性が高いが、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」が観測した合成開口レーダー5画像の解析によると、輪島市西部で最大4m程度の隆起、最大2m程度の西向きの変動、珠洲市北部で最大2m程度の隆起、最大3m程度の西向きの変動が確認された。

(合成開口レーダーは、マイクロ波を地球に向かって照射し、反射波を受信することにより地表面の物性や起伏・凸凹・傾斜などを観測する機器)

現地調査により、能登半島の北西岸で、今回の地震に伴う新たな海成段丘が認められた。また、空中写真及び合成開口レーダー画像の解析や現地調査から、能登半島北岸の広い範囲で隆起により陸化した地域があることが分かった。

能登半島西方沖から北方沖と北東沖にかけて、主として北東-南西方向に延びる複数の南東傾斜の逆断層が活断層として既に確認されている。この領域で2024年1月から3月にかけて取得した水深データと2008年のデータを比較した結果、能登半島北部の活断層帯の猿山沖と珠洲沖では、断層トレース南東側の海底でそれぞれ約4mと約3mの隆起が生じていた。これら隆起は1月1日のM7.6の地震による南東傾斜の逆断層と推定された。

日本で起きる地震は、太平洋プレートが主導する形で他の3つのプレート同士が押し合うことで、ひずみやズレが生じる。能登半島地震は、ユーラシアプレートが北米プレートNorth American Plateやフィリピン海プレートの双方から正面から沈み込まれ、ユーラシアプレートの岩盤の内部に「内陸型」の浅い断層が生じたとみられている。特にフィリピン海プレートよる北西に向く圧力と、ユーラシアプレートよる南東方向へのプレートの圧力が強く競合したため、断層が上下にずれる「逆断層」がユーラシアプレート側で起ったとみられる。

逆断層は地下で上下方向に動く活断層で起る。能登半島北部直下で大きくずれ動いたことが調査で分かっている。地震波の解析から、能登半島の北端直下で大きな縦ずれ断層が生じ、半島と佐渡島の間の海底活断層でも大きな動きがあったと見て取れた。この上下方向の動きによって陸側がせり上がり、輪島市の沿岸では最大約4mも隆起している。

日本列島中央部の糸魚川~静岡構造線あたりを境界として、北東日本側は北米プレートの一部に属する。北米プレートは、北米大陸・ベーリング海・シベリア東部・北極海・大西洋北西部(アイスランド西部やグリーンランドを含む)などの地殻及びマントル上方のリソスフェアで形成されるプレートである。また、ユーラシアプレートを細分化して、西南日本はアムールプレート、東北日本はオホーツクプレートにするとの考えも有力に唱えられている。

目次へ

九州の中央構造線は、大分県の東端に位置する佐賀関半島が、別府湾と臼杵湾を分かつくさび形をして北東に突き出しているが、その佐賀関半島北方からそのまま「大分-熊本構造線」につながるという見解と、やや東側より大野川付近で南へ回り込み、臼杵(うすき)と熊本県八代を結ぶ「臼杵-八代構造線」につながるという見解がある。その九州東部から長野県の諏訪湖付近まではほとんど途切れずに地表トレースtraceが確認されている。

九州の中央構造線は、大分県の東端に位置する佐賀関半島が、別府湾と臼杵湾を分かつくさび形をして北東に突き出しているが、その佐賀関半島北方からそのまま「大分-熊本構造線」につながるという見解と、やや東側より大野川付近で南へ回り込み、臼杵(うすき)と熊本県八代を結ぶ「臼杵-八代構造線」につながるという見解がある。その九州東部から長野県の諏訪湖付近まではほとんど途切れずに地表トレースtraceが確認されている。諏訪地方では、糸魚川‐静岡構造線の古傷が左横ずれ活断層として再活動し、諏訪盆地の地形を造っている。この活断層により、中央構造線は茅野から岡谷まで12kmも横ずれが生じ、そのため逆に諏訪盆地を造っている活断層の食いちがい量の目安になっている。

ただ筑摩山地鉢伏山を水源とし諏訪湖へ流入する岡谷の横河川上流の河床にわずかに三波川変成帯の変成岩が露出している。三波川変成帯は、九州の佐賀関半島から、四国そして紀伊半島を経て大鹿から高遠藤沢川に現れる全長約1000kmに達する基盤岩で、ジュラ紀から白亜紀に低温高圧型の変成作用を受けた結晶片岩からなり、南海トラフ沿いのフィリピン海プレートおよびその付加体の沈み込みに伴い、深く沈み込んだ岩石が変成作用を受けている。横河川上流の先は、北部フォッサマグナの新生代新第三紀の年代区分が困難な火成岩や現在の第四紀の火山噴出物に厚く覆われ、中央構造線の位置は分からなくなっている。

中央構造線は、赤石山地を下った北側の茅野市街地で大きく屈曲したあと糸魚川 – 静岡構造線を越えて、今度は西北西 – 東南東方向に延びている。赤石山地と関東山地の地帯配列が漢字の 「八の字」状に湾曲している。

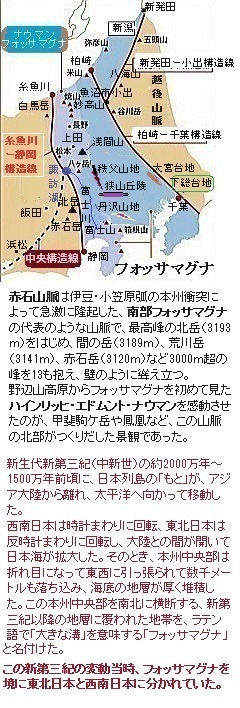

フィリピン海プレートの「沈み込み」により伊豆 – 小笠原弧が北上して、1,500 万年前から現在に至るまで本州中央部に衝突し続けている。赤石山地と関東山地に挟まれた範囲には、衝突した伊豆 – 小笠原弧の火山岩類や深成岩類と、衝突された側である関東山地から供給された大量の土砂が厚く堆積している。南部フォッサマグナSouth Fossa Magnaと呼ばれている。

南部フォッサマグナでは、数百万年前には丹沢ブロックが関東山地に衝突・付加し、現在では伊豆半島が丹沢山地に衝突し続けている。南部フォッサマグナは、世界的にも稀な島弧と島弧の衝突帯である。

山梨県の南西部山間地域の大地が形成された時代は、ほぼ新生代新第三紀に集中している。それは島弧ー島弧多重衝突による。この地域はかつて伊豆・小笠原諸島が構成していた火山島がいくつも衝突してできた地域であった。

つまり「沈み込みの火山島」と「海が裂けてできた海底火山」のセットからなる地質の衝突であった。東は相模トラフ、西は駿河トラフ、フィリピン海プレートが潜り込んでいる細長い海溝になっている。1,200万年前は、山梨県の南西部山間地域に櫛形山(くしがたやま)地塊ができた時代である。「500万年前」では櫛形山地塊が衝突し、ビッシリと詰め込められ押されて盛り上がっていく。堆積物が溝を埋める。この時に富士川に削られる。富士川の上流は急流、山間地域で傾斜がきつい、岩石も流される。削られる一方、だんだん傾斜が緩やかになり、川の流れも緩やかになって砂や泥しか流れない。つまり衝突して盛り上がっている間は、急流なので石ころが流され、溝には礫が堆積してできた堆積岩の一種の礫岩ができる。地球科学における礫とは、径2mm以上の大きさのある程度丸みをもった砕屑物のことを言う。しかし、2mm程度の砕屑物は日常会話の用語で言えば「砂」である。礫は通常「荒い砂~小石」、しかし、中には小石よりも更に大きい巨礫(きょれき)が含まれる礫岩もある。多くの場合、礫は岩片(岩石のカケラ)であるが、単一の鉱物粒であることもある。

そして礫岩の盛り上がりがおさまると砂や泥が溜まり、また次の火山島が衝突して盛り上がると、また礫が溜まる。そのため、溝を埋めた堆積物が礫岩なのか、砂岩なのか、泥岩なのかで、その衝突の時と状況が分かる。そして堆積物内には化石が混ざり、それを調べれば年代も確定する。

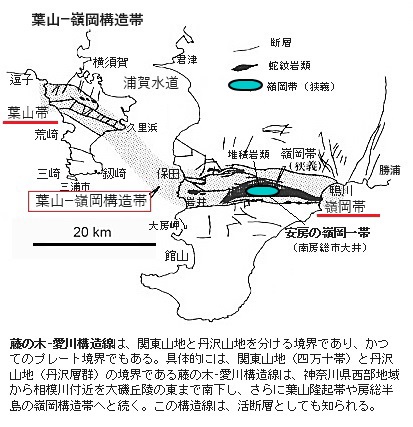

南部フォッサマグナの東縁は関東山地の西側に伏在し、関東山地(白亜紀以降の付加体である四万十帯)と丹沢山地(丹沢層群)の境界である藤の木 – 愛川構造線(藤の木-愛川構造線は、広域的には三浦半島中部の葉山から房総半島の嶺岡帯に連続するもので、かつてのプレート境界と考えられている)から相模川付近を大磯丘陵の東まで南下したあと、葉山層群が露出する江ノ島から三浦半島の葉山隆起帯、さらに、東方に房総半島の嶺岡構造帯へ続くと考えられる。

この境界は 1,500万年前に関東地方に沈み込みを開始したフィリピン海プレートと、上盤となるユーラシアプレートとの相境界であった。「葉山-嶺岡帯」は、南関東地方の三浦半島から房総半島南部にかけて伸びる特徴的な地形と地質構造を示す。新第三紀以降が主体の両半島の中でも最も古い時代の地層が露出するほか、蛇紋岩類や玄武岩類などが層状構造をつくる複合岩類を産出する。

「葉山–嶺岡隆起帯」とも呼ばれ、特に、房総半島では、西南日本の基盤地質構造の一部をなす四万十帯(しまんとたい)に相当する地層が露出している。 四万十帯は、日本の地質学における重要な構造区分の一つで、関東山地から赤石山脈、紀伊半島から四国・九州・沖縄まで、約,1500kmにわたって帯状に分布する堆積岩類で構成される地体構造である。名称は高知県の四万十川に由来する。中生代白亜紀から新生代新第三紀下部中新統にかけて形成された一連の地層群である。地層は、玄武岩質火山岩類やチャート、珪質泥岩を含むメランジュ(圧縮変形作用により、レンズ状の礫を含む岩石)と、砂岩および砂岩泥岩互層からなる。四万十帯の地層は、海洋プレート上に堆積したものが海溝に沈み込む際に、衝上断層によって多数の地塊に分割され、傾斜しながら地上に押し上げられて地表に露出した付加体であると考えられている。

「葉山–嶺岡隆起帯」とも呼ばれ、特に、房総半島では、西南日本の基盤地質構造の一部をなす四万十帯(しまんとたい)に相当する地層が露出している。 四万十帯は、日本の地質学における重要な構造区分の一つで、関東山地から赤石山脈、紀伊半島から四国・九州・沖縄まで、約,1500kmにわたって帯状に分布する堆積岩類で構成される地体構造である。名称は高知県の四万十川に由来する。中生代白亜紀から新生代新第三紀下部中新統にかけて形成された一連の地層群である。地層は、玄武岩質火山岩類やチャート、珪質泥岩を含むメランジュ(圧縮変形作用により、レンズ状の礫を含む岩石)と、砂岩および砂岩泥岩互層からなる。四万十帯の地層は、海洋プレート上に堆積したものが海溝に沈み込む際に、衝上断層によって多数の地塊に分割され、傾斜しながら地上に押し上げられて地表に露出した付加体であると考えられている。中央海嶺やホットスポット、および島弧の性質を示す岩石と見られことから、しかも「葉山-嶺岡帯」は、相模トラフとおおむね平行していることから新生代の新第三紀中新世~第四紀更新世の外縁隆起帯と位置づけられる。他方、関東地方において第四紀以降に発達した関東構造盆地の南縁としても位置づけられている。

プレートテクトニクスの理論では、前弧海盆は、海溝に近い海洋プレートの上に形成される堆積盆地を指す。これは、海溝の陸側斜面隆起帯に堰き止められた地形的凹地に、陸域から押し出された砕屑物が厚く堆積することで形成される。関東構造盆地の形成は、新第三紀以来続いている「関東造盆地運動」によるもので、特に関東平野の中央部では、第四紀ジェラシアン期の200万年前から現在まで沈降が進行している。この運動により、周囲の山地などが隆起し、その周囲の山地からの土砂が平野に流れ出し厚く堆積した。それを「第三紀層」と呼ぶが、約3000mの厚さに達している。

「上総層群」が厚く堆積しているのは、この運動による影響と考えられている。上総層群は、関東平野の基盤を形成する海成堆積層で、第三紀鮮新世から第四紀更新世古期(約280万年前から50万年前)にかけての一連のフィリピン海プレートの北東縁部の海洋底に堆積した海成層からなる。これには砂岩・泥岩・凝灰質砂礫などが含まれ、三浦層群(三浦半島から房総半島の中・南部に分布する海成層)を不整合に覆っている。

相模トラフは、関東平野に先立つフィリピン海プレートの一部で、海溝の陸側に発達する前弧海盆と考えられており、その凹地地形は海成層を主体とする堆積物が積層されている。「上総層群」は、この相模トラフにおける堆積物の一部であり、下位から上総層群・下総層群・段丘構成層・沖積層などがある。「上総層群」と下総層群の堆積期間は新生代第四紀の大半を占め、関東平野の陸化過程を検証する上で重要な情報を含んでいる。

「上総層群」は、第三紀の鮮新世から第四紀の更新世古期(約280万〜50万年前)までの一連の海成層で構成されている。この「上総層群」は、海洋プレートが関東地域の地下に沈み込むことで形成された「前弧海盆」と呼ばれる地形的凹地に堆積した砂岩・泥岩・凝灰質砂礫などからなり、房総半島南部や多摩丘陵では広く地表に露出している。

「上総層群」は、第三紀の鮮新世から第四紀の更新世古期(約280万〜50万年前)までの一連の海成層で構成されている。この「上総層群」は、海洋プレートが関東地域の地下に沈み込むことで形成された「前弧海盆」と呼ばれる地形的凹地に堆積した砂岩・泥岩・凝灰質砂礫などからなり、房総半島南部や多摩丘陵では広く地表に露出している。一方、下総台地や武蔵野台地では、下総層群に覆われ、関東地方の基盤を形成している。「模式地」は房総半島中央部の養老川から勝浦市にかけての川沿いで、岩石の種類や性質、含まれる化石などによっていくつかの地層分けられ、それぞれが固有の名前で呼ばれ、それが整合的に重なっている。

本地帯では、地すべりによる緩傾斜地形や東西方向のリニアメント、及び独立峰など特異な地形が認められる。既に三浦半島では活断層の存在が認定されいるから、本地帯全体での活断層構造の存在が予想される。

「リニアメント」による空中写真や衛星画像には、地形の起伏や植生と土壌の分布などが直線的な特徴として現れることから、そこに直線的な模様が認められる場合は、断層活動によって生成されたものか、右横ずれ変位を示唆する尾根や水系の屈曲と関連しているかなどと、地球の地殻運動を解析する上で重要な手がかりとなる。

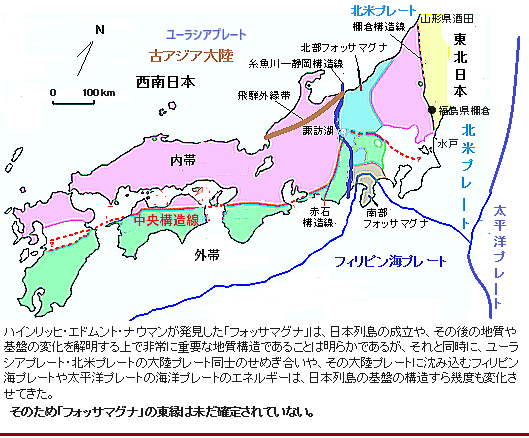

日本列島は、新生代新第三紀の約2000万年前から1500万年前に日本海が拡大してユーラシア大陸から離れた。

日本列島の大きな構造を考える際、古アジア大陸時代に造られた基盤と、被覆層として日本海の拡大以降の堆積物という2つの層に大きく区別される。

南部フォッサマグナは、伊豆半島の北方で大きく屈曲し、丹沢山地の衝突によって形成された。藤の木‐愛川構造線は当時の北端にあたる衝突境界をなしていたと推定されている。

南部フォッサマグナは、伊豆‐小笠原弧の多重衝突によって形成され、海底火山噴出物や衝突境界の海峡や海溝を埋めた堆積物からなる地帯である。

南部フォッサマグナは、新第三紀1500万年前頃にフィリピン海プレート上の伊豆‐小笠原列島が、フィリピン海プレートの北上とともに本州側に次々と衝突した「多重衝突帯」であるため、もとは伊豆‐小笠原列島をつくっていた海底火山噴出物や衝突境界の海峡や海溝を埋めた堆積物からなる地帯であった。フィリピン海プレートは恐竜がいなくなった新生代に南洋で誕生した若い海洋プレートで、日本列島が大陸から離れるころに、西南日本の沖合まで移動して来た。そして西南日本の下へ沈み込み始めた。軽い伊豆‐小笠原列島の部分は沈み込めずに次々と衝突していった。その衝突は西側から櫛形・御坂・丹沢・伊豆半島の順に起こったと考えられている。初期の櫛形や御坂については異説もあり、またその衝突が始まった年代も、2500万年前からという推定や、1200万年前からという推定もある。

丹沢の衝突についてはほぼ600万年前、伊豆半島は現在も衝突中で、将来は神津島が衝突すると考えられている。

目次へ

地球は約46億年の歴史をもつ、その歴史は主に生物の進化の過程を基に、多くの時代に区分されている。ただ日本列島が火山列島であると言う特殊性から、日本列島の地質の発達と地球レベルの生物の進化とは必ずしも共通しない。

新生代古第三紀の始新世約4,000 万年前~漸新世約3,000万年前に、九州北部に石炭層が形成された。1960年代までは日本有数の炭田地帯であった筑豊炭田の石炭層は、新生代古第三紀始新世にこの北部九州にあった平野部(しばしば浅い海にもなった地域)に生えていた森林由来の石炭であった。筑豊ではヌマスギやメタセコイアなど、何れもヒノキ科の針葉樹が湿地に堆積して厚い石炭層を作った。筑豊炭田・唐津炭田・佐世保炭田・大牟田炭田を含む北部九州一体の石炭層の分布から見ると、新生代古第三紀において、一体的な地形区だったとようだ。

地質時代の区分では、古生代石炭紀は、格段に古く約3億5920万年前から約2億9900万年前の時期を指す。

地質学において、フォッサマグナ西縁の西側を西南日本、東側を東北日本という。西南日本に当たる飛騨山脈の地表は新しい火山噴出物で覆われているが、大部分が古生代の5億4,000万年前~中生代末期 6,500万年前の地層であるのに対し、北部フォッサマグナ内にあたる火打山・妙高山・焼山などの「頸城三山」が連なる頸城山塊付近は、大部分が新生代2,500万年前以降の新第三紀・第四紀の堆積物や火山噴出物からなる地層である。この大きな地質構造の違いは、実際、断層の運動程度では起こり得ない。大規模な地殻変動が想定される。

地質学において、フォッサマグナ西縁の西側を西南日本、東側を東北日本という。西南日本に当たる飛騨山脈の地表は新しい火山噴出物で覆われているが、大部分が古生代の5億4,000万年前~中生代末期 6,500万年前の地層であるのに対し、北部フォッサマグナ内にあたる火打山・妙高山・焼山などの「頸城三山」が連なる頸城山塊付近は、大部分が新生代2,500万年前以降の新第三紀・第四紀の堆積物や火山噴出物からなる地層である。この大きな地質構造の違いは、実際、断層の運動程度では起こり得ない。大規模な地殻変動が想定される。デボン紀は、地質時代の区分の1つで、約4億1,600万年前~約3億5,920万年前までの年代を指す。この時代は、古生代の中ごろに位置し、シルル紀の後、石炭紀の前にあたる。デボン紀は魚類の進化と多様性が豊かで、出現する化石の量も多いことから、「魚の時代」とも呼ばれている。

糸魚川市の小滝地域では、珪質岩礫から約4億2000万年前の古生代シルル紀の放散虫化石(微小な海洋生物)が発見されている。

糸魚川市の黒姫山や明星山(みょうじょうさん)をつくる石灰岩は青海石灰岩(おうみせっかいがん)と呼ばれ、サンゴ・ウミユリ・コケムシ・腕足類(わんそくるい)・巻ゴニアタイト(アンモナイト亜網)・三葉虫などの化石が見つかりいる。これらの化石の種類から、青海石灰岩は今からおよそ3億年前のサンゴ礁に由来することが分かった。 糸魚川の青海石灰岩、岡山県の阿哲石灰岩、広島県の帝釈石灰岩、山口県秋吉台の秋吉石灰岩、福岡県平尾台の石灰岩とそれぞれの周辺の地層を合わせて「秋吉帯」と呼ぶ。これらの石灰岩は、南の海から海洋プレートの移動によって運ばれてきたものである。

「糸魚川」・「糸魚川市小滝」地域では、約100万年前以降に急激な隆起が起きた。糸魚川-静岡構造線の最北部は、その後も続く10以上の新たに生じた断層群に寸断されて、ようやく活動が終息した。

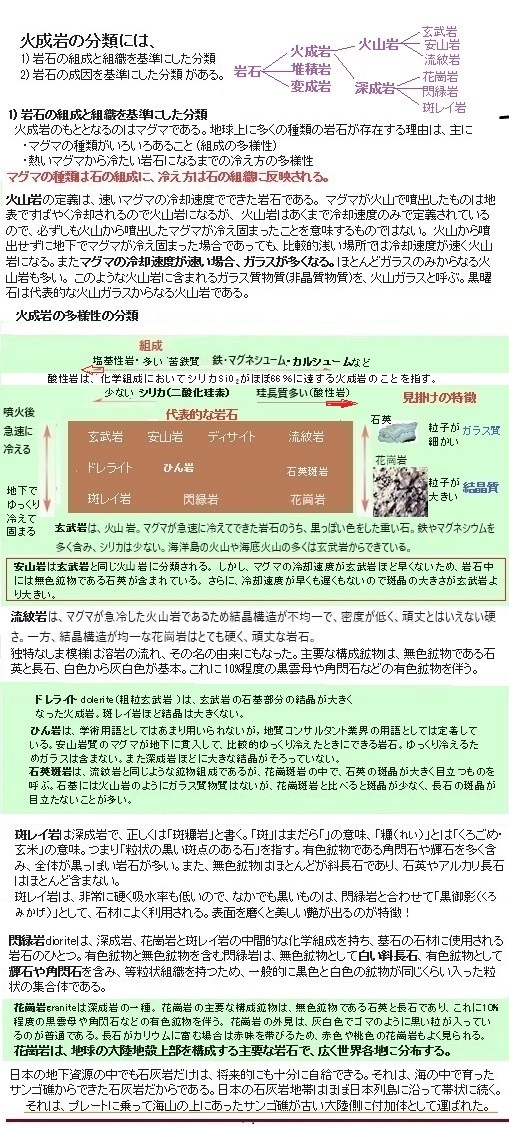

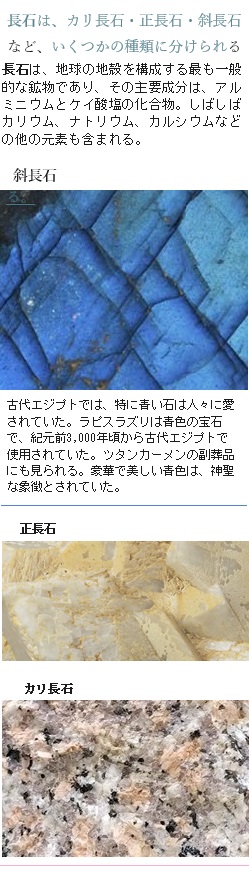

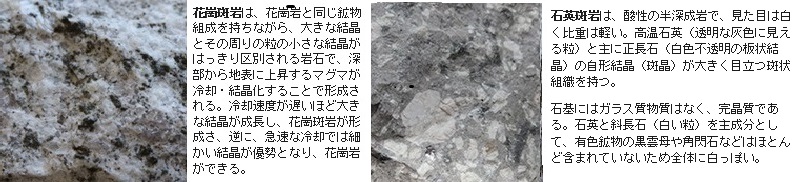

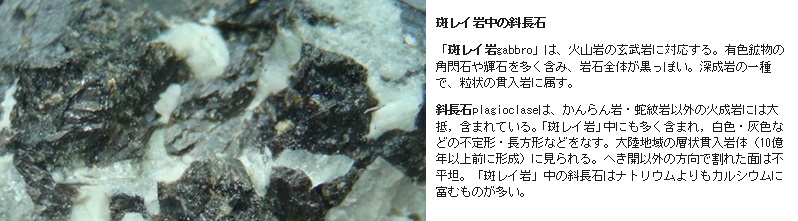

マグマが固まってできた岩石を火成岩と言う。火山岩も深成岩も、どちらも同じ火成岩で、火山岩は、マグマが地表で急激に冷え固まってできる岩石なので、斑状組織のように組成粒が小さくなる。その斑状組織は、地下にあるときに成長した小さな結晶(斑晶)と 地表近くで急に冷えて固まったために結晶になれなかった部分(石基)からできている。ただ、斑状組織には、大きな結晶にまで成長している部分もある。いずれにしても、斑状組織は、石基と斑晶からなる。火山岩は含まれる鉱物の違いにより、白っぽいものから黒っぽいものまであり、白い方から順に流紋岩・ディサイト・安山岩・玄武岩と分類されている。

一方の深成岩は、マグマが地下深くのマグマだまりなどでゆっくり冷えて固まるため、 それぞれが含む鉱物の結晶が成長して大きくなる。この大きな鉱物の結晶が組み合わさった組織を等粒状組織と呼ぶ。深成岩も鉱物の違いから白っぽいものから黒っぽいものまであり、白い方から順に花崗岩・閃緑岩・斑レイ岩に分類される。等粒状組織は、ゆっくり冷え固まったことで大きく成長できるため、斑状組織に比べて全体的に結晶が大きい。

糸魚川-静岡構造線の最北部に位置する地域で、約100万年前以降に急激な隆起活動があったことが判明した。ただ、この地域にプレート境界が通ると言う説は否定された。約100万年前に形成された貫入岩付近が最も隆起している。「小滝」地域南部の約100万年前の貫入岩体の頂点は、1,500 m以上の高さがある。100万年前以降にkmのスケールの隆起が生じたことを示す。「小滝」地域の「貫入岩」は、火成岩の一種で、マグマが地表に現れることなく、地殻内に貫入して固結することによって形成されている。

マグマが地下深くゆっくりと冷えて固まれば深成岩となる。地下でゆっくり冷えるために構成する鉱物結晶のサイズが数 mm~数 cmと肉眼でも確認できるものが大半を占めるようになる。

糸魚川は、ひん岩と石英斑岩などの深成岩の産地である。白黒の細かい粒子でできている部分を石基、鮮やかな大きな粒を斑晶と呼びが、火成岩は、マグマが冷え固まる時間が長いほど、結晶が大きく成長することで斑晶の割合が大きくなる。ひん岩は、透明な灰色の石英・白色の斜長石・黒色の黒雲母・角閃石・輝石などを主体とした半深成岩で、これらの有色鉱物が少ないと石英斑岩、多いとドレライトdoleriteに分類される。ドレライトは半深成岩の一種で、玄武岩の石基部分が結晶質に成長した火成岩で、斑レイ岩ほど結晶は大きくなく、等粒状組織に達していないものを指す。斑レイ岩は無色鉱物である灰長石と有色鉱物である輝石類やかんらん石を主な構成鉱物とする深成岩で、黒色の斑レイ岩は特に黒御影としてよく石材に利用される。

目次へ

糸魚川静岡構造線は、新潟県糸魚川市の親不知付近から諏訪湖を通り、静岡市駿河区の安倍川付近に至る大断層帯であり、地質境界でもある。この断層帯は日本の活断層の中でも最も活動的なものの1つで、その安倍川流域は静岡県中部に位置し、山地が約93%、農地が約3%、市街地が約4%、静岡県と山梨県の境に位置する大谷嶺(おおやれい,標高 1,997 m)から源を発し、梅ヶ島・大河内を経て、静岡市西方で支川藁科川と合流し、駿河湾に注ぐ。その流路延長は 51 km、流域面積567km2の一級河川であり、日本三大崩れのひとつである大谷崩れを初めとする流域内の崩壊地より多量の土砂供給がある急流土砂河川でもある。その土砂は安倍川河口付近より三保半島にいたる富士山の景観が美しい砂浜を形成している。安倍川の扇状地は地下水が豊富で、現在でも良好な水質を保つ。

立山の鳶山崩れ、長野の稗田山崩れとともに日本三大崩れの一つに数えられる大谷崩れは安倍川の最深部にそびえる1,997mの稜線であった。1707年(宝永4年)の富士山大噴火を誘発した地震で大谷嶺が山体崩壊した。

立山の鳶山崩れ、長野の稗田山崩れとともに日本三大崩れの一つに数えられる大谷崩れは安倍川の最深部にそびえる1,997mの稜線であった。1707年(宝永4年)の富士山大噴火を誘発した地震で大谷嶺が山体崩壊した。安倍川は、日本の河川の中では比較的短く、流域面積も広くはないが、急勾配の山地から流れ下るため、多くの砂礫を運ぶ。静岡市街地を流れる下流部の河川は不安定で、洪水の被害を受けることがある。また急流河川特有の川岸の洗掘が問題となっている。その一方、安倍川は清流としても知られており、伏流水は静岡市の水道水にも利用されている。加えて、安倍川の硬質で美しい水石(すいせき)は幅広い景趣を持ち、中でも「紫晃石(しこうせき)」と呼ばれる最上質のものは、京都の「紫貴船石(しきふねいし)」と類似した石質を持つ。

流域の西側には、笹山(1,763m)と勘行峰(1,450m)が北から南にかけて伸びており、勘行峰からは天狗石山(1,366m)へと南西方向に続いている。安倍川は下流域でも急な河床勾配を持ち、中流域の様相が河口に至るまで続いているため、急流土砂河川となっている。

安倍川断層帯は、駿河トラフのフィリピン海プレートの陸側延長上にあり、しかもユーラシアプレートと北米プレートの大陸プレートの相境界にフィリピン海プレートが沈み込む大規模な活断層である。また駿河トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートプレートに沈み込む境界であり、東の伊豆海脚と西の御前埼沖の金洲ノ瀬付近の狭窄部より北方を駿河トラフ、南方を南海トラフと呼ぶ。

駿河湾

日本一高い山に近接し、湾の深さ日本一の駿河湾が、海底渓谷をつくっている。当初は、駿河湾と相模湾は本州の南に横たわるひと続きの舟状海盆(しゅうじょうかいぼん,トラフ)であったものが、50万年前頃、フィリピン海プレートの北上に乗って南方からやってきた伊豆島(いまは半島)が本州に到達して、両者を2つの湾に分けた。

(舟状海盆は、深さが6,000mより浅い細長い海底盆地を指す。これを「トラフtrough」とも呼び、深さ6,000mを超えるものは海溝trenchと言う。長くないが大規模な凹所は単に海盆basinと呼ぶ。)

伊豆半島を乗せたフィリピン海プレートは、北西方向に沈み込もうとしていることで駿河湾の幅を狭め、かつ駿河湾東岸の大陸棚の水深を、御前埼から駿河湾西岸にかけての区域の平均的水深よりも数10m深くし、150-180mにする。

駿河湾は日本で最も深い湾の一つであり、最深部は約2,500mに達するが、御前埼から駿河湾西岸にかけては比較的浅い海域となっている。平均水深より数10m浅い。このような地形が、「サクラエビ」を駿河湾の特産とした。サクラエビは餌となるプランクトンを追いかけ、夜の間浅いところに浮上する。サクラエビ漁は二艘引き網で行われる。夜間、餌を追いかけて水深数十メートルまで浮上してきたサクラエビの群れの後ろに網を下ろし、二艘の船を並べて網を引く。網が船べりに寄ったら、片方の船に積まれたホースを袋状になった網の中へ入れ、海水ごとサクラエビを吸い込む。それをコンテナに積み分け、陸上げしてそのまま競りにかける。

ここのプランクトンは、駿河湾に流入する富士川や大井川などの大河の水が栄養塩をもたらすことで増殖する。春漁と秋漁の年2回の漁期があるが、平成30年からは漁業者が自主操業規制を行うなど、現在、貴重な水産資源を守るため、対策を進めている。漁が開始されれば、サクラエビの天日干しをする富士川の河川敷は、真っ赤なじゅうたんのように染まる。

その一方、安政東海地震(1854)は、駿河湾内のプレート境界を含めた、この海域で起きたと考えられている。

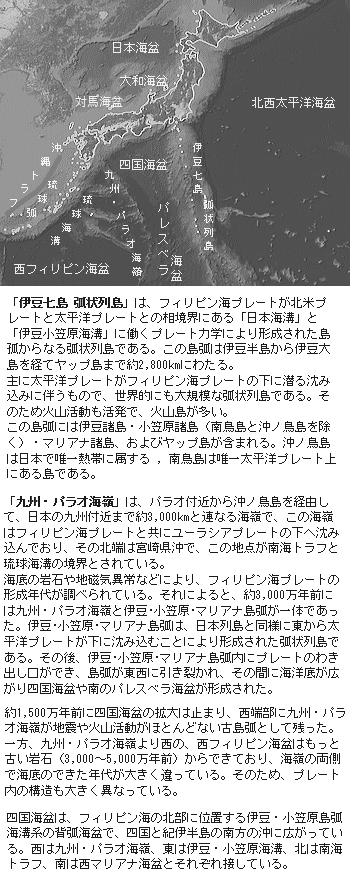

九州・パラオ海嶺

南海トラフは四国の南の海底にある水深4,000m級の深い溝で、東端を金洲ノ瀬付近のトラフ狭窄部、西端を九州・パラオ海嶺の北端にする。この地点の宮崎県沖は、南海トラフと琉球海溝の境界とされている。九州・パラオ海嶺は、フィリピン海プレートの中央部を南北に延びてパラオ付近から沖ノ鳥島(太平洋上に位置する小笠原諸島に属する孤立島)を経由して、日本の九州付近まで約3,000kmに渡って連なる海嶺である。

南海トラフは四国の南の海底にある水深4,000m級の深い溝で、東端を金洲ノ瀬付近のトラフ狭窄部、西端を九州・パラオ海嶺の北端にする。この地点の宮崎県沖は、南海トラフと琉球海溝の境界とされている。九州・パラオ海嶺は、フィリピン海プレートの中央部を南北に延びてパラオ付近から沖ノ鳥島(太平洋上に位置する小笠原諸島に属する孤立島)を経由して、日本の九州付近まで約3,000kmに渡って連なる海嶺である。九州・パラオ海嶺はかつて伊豆・小笠原・マリアナ島弧と一体であったが、約3,000万~1,500万年前に背弧海盆である四国海盆とパレスベラ海盆(沖ノ鳥島海盆)が形成され、分断された。この四国海盆とパレスベラ海盆は、フィリピン海プレートの一部を形成していたが、約3000万年前から1500万年前に拡大し、水深は約4,500mから5,000mに及ぶ。

四国海盆は四国と紀伊半島の南方の沖に広がり、パレスベラ海盆は九州からパラオ諸島までの海底山脈が、Z字状に連なる九州ーパラオ海嶺の東側に位置する背景海盆である。その拡大中心はパレスベラリフトと呼ばれており、水深が所により6,500mにも達する深い凹地が雁行状に配列している。海底の堆積物や岩などを採取するため、ドレッジdredgeにより高密度サンプリングが行われ、その凹地から上部マントルカンラン岩(一般的にはガブロと呼ぶ)が採取され、パレスベラリフトが非マグマ的な拡大によって生じたことが議論されている。

拡大海嶺によるパレスベラ海盆の断裂帯を横切る横ずれ断層(トランスフォーム断層)による拡大軸との会合点と断裂帯の側壁という 2つのセッテイングがあり、水深が6,500mにも達する深い凹地に、顕著な地形の高まりが生じ、蛇紋岩化したカンラン岩が露出したと考えられる。南北に走るパレスベラ海盆の軸が、ある場所で東西にくい違っているとき、このくい違いを生じさせている東西にのびる断層がトランスフォーム断層で、これにより巨大な逆断層が起こった。このパレスベラ海盆拡大に伴う断裂帯を横切る横ずれ逆断層より、表面に下部地殻物質やマントル物質が露出し、ドーム状の地形を形成した。その特徴は、海底拡大方向に平行する畝状の構造を持ち、縦125km、幅55km、最深部との高低差4kmを誇り、世界最大のマントル露出地形となった。

パレスベラリフトには、古くから注目されていた「ジャイアントメガムリオンgiant megamullionは、怪獣ゴジラにちなみ、「ゴジラ・メガムリオン」と名づけられ、2022年1月、国際承認を受けた。

最近では、日本政府がこの海嶺周辺を調査し、大陸棚を延長する申請を行っていることも報じられている。

九州・パラオ海嶺の北端の宮崎県沖でフィリピン海プレートと共にユーラシアプレートの下へ沈み込んでおり、この地点が南海トラフと琉球海溝の境界とされ、駿河トラフと同様、南側のフィリピン海プレートが北側のユーラシアプレートの下に沈み込んでいる。

(沖ノ鳥島は、太平洋フィリピン海上に位置する小笠原諸島に属する孤立島で、東京都小笠原村に所在し、日本の領土として最南端にあたる。この島は、急峻な海山の頂上に発達した環礁で、実は九州からパラオまで南北に連なる九州-パラオ海嶺の中央にあり、パラオ以外では唯一海面に達している。

新生代新第三紀中新世以前に形成された火山島が水没して、その上に、約1,500万年もの歳月をかけてサンゴが堆積して造られた。日本最南端のサンゴ礁として知られている。また平成19年、沖ノ鳥島灯台も設置され、日本最南端の灯台となった。)

富士川河口断層帯

収束型境界の代表地形として南海トラフの一部に含まれることもある富士川河口断層帯は、この駿河トラフの一部であり、しかも地震活動と深く関連している。過去の活動に基づくと、富士川河口断層帯は、駿河トラフで発生する海溝型地震と連動して同時に活動すると推定され、この場合、マグニチュード8程度の地震が発生する可能性が高い。

江戸時代の1707年10月28日(宝永4年10月4日)に、日本史上最大規模の宝永地震が起きた。東海道沖から南海道沖を震源域として発生した巨大地震による震度6以上と推定される地域は、駿河より西の東海地方沿岸部から、大阪平野・奈良盆地・紀伊半島・四国・九州東部の豊後・日向まで及び、さらに甲斐・信濃など内陸部、出雲杵築地方など日本海側にも一部震度6と推定される。この地震は南海トラフのほぼ全域でプレート間の断層破壊が発生したと推定され、日本最大級の地震とされている。

また、この地震の49日後には富士山の宝永大噴火が起きる。安倍川断層帯が、この宝永地震によって発生した「大谷崩などの地滑り」が関連していると言われている。大谷崩は安倍川の最上流部である大谷崩(おおやくずれ)は、静岡市葵区の大谷嶺(おおやれい)の南斜面における、宝永地震によって生じた山体崩壊である。この崩壊は、標高1999.7mの大谷嶺から800m崩れており、崩れた土砂は東京ドームおよそ100杯分に相当した。

目次へ

緻密細粒な結晶であるため肉眼で識別が困難な非顕晶質aphanicやガラス質の石基中に散在する比較的大きな結晶が斑晶と呼ばれる。火山岩または地下浅所の貫入岩の中で普通に見られ、地下のマグマだまりや上昇するマグマが徐々に冷却してゆく過程で晶出される。

斑晶を取り囲んでいる部分で、細粒の結晶やガラス質からなる石基は、地表に近い辺りで、低圧下で急冷固結するため、構成鉱物が大粒の結晶を作る時がないまま一般に細粒に留まる。比較すると粒が大き目な斑晶とははっきりと区別できる。

個々特有の鉱物の形をもつが、マグマの残液との反応により他の形状を示すものや、ある鉱物の周りを別の鉱物が取りまいている組織(反応縁reaction border)を有するもの、さらには累帯構造growth zoningを示すものなどがある。

「反応縁」は、周囲のマグマとの反応や他の鉱物との接触反応によって形成される。それは、温度や圧力の変化により化学反応が進行中の非平衡な状態にある鉱物の周辺で、平衡な鉱物が成長することで生じる。一つの鉱物粒を取り巻く別の他の鉱物が周縁帯を形成すれば、「overgrowth」、つまり元の鉱物の外側に組成の異なる同種鉱物または異種鉱物が成長している構造を作る。例えば、カンラン石が低温でSiO2の多いマグマに取り込まれると、カンラン石は液と反応して単斜輝石が「overgrowth」した「反応縁」を形する。同様に、低温側で晶出する斜方輝石が高温の液に取り込まれると、非平衡となり単斜輝石が「overgrowth」して「反応縁」ができる。

「反応縁」は、周囲のマグマとの反応や他の鉱物との接触反応によって形成される。それは、温度や圧力の変化により化学反応が進行中の非平衡な状態にある鉱物の周辺で、平衡な鉱物が成長することで生じる。一つの鉱物粒を取り巻く別の他の鉱物が周縁帯を形成すれば、「overgrowth」、つまり元の鉱物の外側に組成の異なる同種鉱物または異種鉱物が成長している構造を作る。例えば、カンラン石が低温でSiO2の多いマグマに取り込まれると、カンラン石は液と反応して単斜輝石が「overgrowth」した「反応縁」を形する。同様に、低温側で晶出する斜方輝石が高温の液に取り込まれると、非平衡となり単斜輝石が「overgrowth」して「反応縁」ができる。反応縁は、一つの鉱物粒を取り巻いて別種の他の鉱物が周縁帯を形成することで、周囲のマグマとの反応または他の鉱物との接触反応によって形成される。:温度圧力条件や液組成が変わることで非平衡になった鉱物の周辺に、平衡な鉱物が成長してできる構造であれば、後退変成作用の過程でも形成される。

後退変成作用は、岩石学において重要な概念となる。これは、既存の岩石が当初と異なる温度や圧力のもとで、あるいは流体による化学反応に伴い、岩石の組織が変化する作用が働く。具体的には、変成岩がより低変成度の岩石に変化することや、岩石が生成した時よりも低い温度で変成作用を受ける現象として現れる。つまり、火成岩起源の変成岩は、すべて下降変成作用を受けていることになる。

偏光polarizationとは、電場および磁場の振動方向が規則的な光、その偏光顕微鏡で観察すると、反応縁が鉱物粒の周囲に形成されていることがよくわかる。Overgrowth の定義は、元の鉱物の外側に組成の異なる同種鉱物または異種鉱物が成長している構造を指す。言わば成因までは触れていない単なる構造変化.を言う。 偏光顕微鏡で観察すると、斜方輝石と単斜輝石が同時に消光すればovergrowth、一方、反応縁では、マグマの活動後の残液による変質作用や捕獲結晶とマグマの反応によって形成されるため、別々に消光すれば反応縁と見分けることができる。

偏光顕微鏡では、試料に偏光を照射して偏光特性や複屈折を観察するために用いられる。鉱物学や結晶学の研究で広く利用されている。通常の光学顕微鏡では試料の偏光特性を観察できないため、偏光顕微鏡を使用すると試料の偏光特性を輝度や色の変化として観察できるようになる。偏光顕微鏡は、偏光を試料に当てて、固有の偏光や複屈折の特性を観察する。また試料を置いたステージを回転させると、複屈折特性のある部分が45度ごとに暗く見えたり(消光位)、明るく見えたり(対角位)する現象が生じる。この複屈折特性を色の変化に置き換えて観察する。

成長時の累帯構造は、火成岩や変成岩中の鉱物が成長する際、初期に高温で晶出した部分が内側に、末期に低温で晶出した部分が周縁部を構成する。それぞれの部分は異なる化学組成を持つことになる。

つまり、拡散速度は温度と圧力に依存する。高温では拡散が促進され、低温では抑制される。そのため地球内部の深さによっても拡散の過渡的な現象それぞれが異なる。例えば、上部マントルでは酸素が主要な役割を果たすが、下部マントルでは酸素とカチオンcation(陽イオン)の拡散が異なる。これが地球内部の物質輸送や鉱物相転移に影響を与える重要な要素となる。酸素は金属酸化物中で拡散することが知られているが、その拡散は、酸素濃度勾配によって駆動される。そのため測定には、酸素の流量と濃度勾配から計算される。

カチオンは酸素とは異なる拡散挙動を示す。下部マントルの主要鉱物であるケイ酸塩鉱物の一種ブリッジマナイトbridgmanite(MgSiO3)の反応帯形成実験により、カチオンの拡散律速型反応帯成長が研究されている。この鉱物は下部マントルの主成分の一つと考えられている。非常な高圧下に存在する。地上では高圧実験で合成されるほか、隕石からも発見されている。その名称はアメリカの物理学者パーシー・ブリッジマンに因む。高圧の研究で、1946年ノーベル物理学賞を受賞した。

(原子によっては、1つだけでなく複数の電子を手放すことで高価数の陽イオンとなる。陽イオンになりやすい原子を「電気的に陽性」と呼ぶ。具体的には、硬度が高くイオン伝導性に優れていイットリア安定化ジルコニア【YSZ】内でのカチオン【イットリウムY 3+ や ストロンチウムSr 2+ など】の移動経路とメカニズムを分子動力学シミュレーションと反応経路サンプリング【メタダイナミクス法】を用いて、カチオンのジャンプ挙動を調査する。)

環境が変化すれば、鉱物中の原子の拡散は、その新しい平衡状態に適応するために、周縁部と内部の化学組成の変化の拡散速度を変える。その再結晶による累帯構造 diffusion zoningでは、 鉱物中の原子の拡散速度が異なるため、結晶の内部にも化学組成の違いが生じ結晶構造や元素の分布が変化する。その変成作用による再結晶では、周縁部のほうがより高温であるため安定な組成を示すことが多い。それぞれの岩石の累帯構造の解析により、地質変動に伴う環境変化の過程を解明する手掛かりになる。

地表に近い辺りで、低圧下で急冷固結すれば、構成鉱物は大粒の結晶になるひまがなく一般に細粒となり結晶度が低くなり、そのためガラス質の部分が多くなりやすい。その一方、地下で成長した大きな斑晶を、斑状組織の中に示すものが多い噴出岩も形成される。その斑状組織はマグマが地表近くで急冷固結するため、岩石を構成する鉱物粒子が平均して1mmより細かい石基と呼ばれる緻密な生地に、その斑晶と呼ばれる1~数mm程の自形、または半自形の鉱物粒子が散らばる組織を作る。

等粒状組織も、岩石が形成される際に見られる特定の組織の一つで、主に深成岩に見られる。正長石KAlSi3O8や石英SiO2なども充分に成長しているのが等粒状組織の特徴、この組織では、岩石を構成する鉱物の粒が均一な大きさで、石基がなく、同じような大きさの鉱物の結晶が組み合わさっていることで際立つ。深成岩は、マグマが地下深くでゆっくりと冷え固まってできるため、それぞれの結晶が十分に大きく成長することができる。その鉱物粒子は平均して1mmより粗く、しかも同じくらいの大きさの他形の鉱物粒子が集合する組織であるため、石基は見られなくなる。

等粒状組織を持つ岩石は美しい。花崗岩の御影石や変成岩の大理石、堆積岩の粘板岩(スレート)や石灰岩(ライムストーン)など、しばしば建築材料や装飾材料としても利用される。

日本で初めて発見された「ヒスイ」は、「小滝川」支流の「土倉沢(つちくらざわ)」にあった。ヒスイも、マントル由来の深成岩の一種「かんらん岩」あるいは「斑レイ岩」で、水の作用により「蛇紋岩」へと変化して、その岩石中に「硬玉:ヒスイ」が混入する。

フォッサマグナの西端にあたる糸魚川-静岡構造線上の糸魚川−静岡構造線断層帯は、新潟県糸魚川市「親不知付近」から諏訪湖付近を経由して山梨県南部にかけて延びる活断層帯である。西南日本と東北日本の地質を分けるばかりか、長野県北安曇郡小谷村付近から姫川に沿って南下し、飛騨山脈 の 槍ヶ岳・ 樅沢岳(もみさわだけ)周辺に源を発し、北安曇郡を流し、東へ向きを変える高瀬川、そして梓川・鎖川(くさりがわ)・奈良井川などが複合的な扇状地を構成しながら諏訪湖付近を経由して山梨県南部にかけて、緩いS字を描きながら北北西−南南東方向に延びる、長さ約158kmの活断層帯である。

糸魚川-静岡構造線の北の起点である「糸魚川」地域は地質学的に有名である。最北部の糸魚川−静岡構造線断層帯は「横川断層」と呼ばれている。「横川断層」は、「白 馬岳」地域の北部から「小滝」地域の南部にかけて認めら れる中土断層より北側にある。糸静線最北部の「横川断層」は直交する新規の断層により寸断されて北側が落ち込んでおり、姫川河口付近 では地下深部に埋積されている。この地域の横川断層は、糸魚川-静岡構造線の最北部を構成する東落ちの左横ずれ断層とされている。その西側には古生代から中生代に形成された古い地層に中生代白亜紀後期の小規模なざくろ石デイサイトdacite・輝石安山岩・流紋岩・玄武岩などが、主に新生代新第三紀中新世~第四紀更新世に形成された深成岩に貫入岩として分布している。東側には新生代古第三紀中新世に形成された北部フォッサ・マグナ地域に、新生代新第三紀中新世~第四紀にかけて貫入した流紋岩・デイサイト・安山岩及び玄武岩が認められる。雨飾山及び大渚山(おおなぎやま)の貫入岩体は第四紀の前期更新世の冷却年代を示す。新第三系は、一部を除き「横川断層」の東側に分布し、北部フォッサ・マグナ地域に属する。また、一部の新生代の地層は横川断層の西側にも分布している。

糸魚川-静岡構造線の最北部付近では、日本列島がほぼ完成された約100万年前以降に急激な隆起活動があったことが地表踏査により判明した。ただ、いつ、どのように隆起したのかは解明されていない。また、これまでユーラシアプレートと北米プレートとの境界が糸魚川-静岡構造線を通る逆断層と言う説があったが、現在では「糸魚川」地域を含む最北部地域はプレート境界ではないことが明らかとなった。

糸魚川-静岡構造線の最北部の西側の主な地層は、日本列島が未だ形成されていない古生代と中生代の地層や岩石である。古生代に形成された舞鶴帯の琴沢火成岩類、倉谷変成岩類、虫川層、秋吉帯の青海コンプレックス、姫川コンプレックスに区分される。舞鶴帯の地層は、日本海のように、海溝から海洋プレートが沈み込む背後に位置する盆地状の凹であるから背弧海盆と呼ぶ。伊豆諸島西部の海底も、その背弧海盆の一部で、太平洋プレート沈み込み帯のフィリピン海プレート側の付加体堆積物からなる島孤(火山孤)の背後に形成された。

日本の根底はユーラシア大陸に潜むが、日本列島の原形は、古生代の約5億4,000年前からユーラシアプレートの下へ、太平洋プレートとフィリピン海プレートからなる海洋プレートが潜り込むことで逆断層が始まり、それによりユーラシア大陸の東縁の一部が徐々に捲り上がり、新生代古第三紀の約3,000年前に大陸の東端で大規模の地殻変動が起こり逆断層の背後に巨大な裂け目が生じた。そこに海洋プレートの海水が進入し日本海の発端となった。

日本の根底はユーラシア大陸に潜むが、日本列島の原形は、古生代の約5億4,000年前からユーラシアプレートの下へ、太平洋プレートとフィリピン海プレートからなる海洋プレートが潜り込むことで逆断層が始まり、それによりユーラシア大陸の東縁の一部が徐々に捲り上がり、新生代古第三紀の約3,000年前に大陸の東端で大規模の地殻変動が起こり逆断層の背後に巨大な裂け目が生じた。そこに海洋プレートの海水が進入し日本海の発端となった。新生代新第三紀中新世の約2,000万年前~1,500万年前に、大陸の縁が東西に引き裂かれ、日本列島の地殻の根底部分が大陸から離れた。これらの島々のうち西半分(西南日本側)が時計回りに、東半分(東北日本側)が反時計回りに回転するように動き、中央付近が引き裂かれたため非常に深い溝ができた。この溝こそが、太平洋と日本海をつなぐ海「フォッサマグナの海」である。その深さは数百~数千mにも達する。長野では長野市や上田市、佐久市・諏訪市の全域が「フォッサマグナの海」の底となり、松本市が西の海際になる。

フォッサマグナの海には、長い年月をかけて、土砂や海底火山の噴出物が堆積して地層を作って今日に至る。その深い海も、徐々に埋め立てられて陸になる。実際、フォッサマグナの両側の岩石は、古生代約4億年前~中生代約1億年前の古代の岩石であることを証明する。一方、フォッサマグナ内部の岩石が約2,000万年前以降の比較的新しいものであることも、地質変動を如実に物語る。

フォッサマグナの地下には、フォッサマグナの地層部分が落ち込んだ時にできた南北方向に深くて長い、しかも広範囲の断層が、マグマの上昇を容易にし、南北方向の火山列を誕生させたと考えられている。そのフォッサマグナの断層の深さは、北アルプスと越後山脈の間一帯で、6000m級のボーリングによる調査を7か所で実施したが、古い時代の岩盤には到達できなかったほどである。

海底がベルトコンベヤのように海嶺の両側へ拡大しているのなら、その上に乗っかっている大陸も、動いてもいいはずだ。海嶺から湧き上がってくる大量のマグマこそが、玄武岩のもと、地表に流れ出てきたマグマが広がり、急冷し固結すると、玄武岩でできた海底、すなわち海洋地殻が生まれる。

海底がベルトコンベヤのように海嶺の両側へ拡大しているのなら、その上に乗っかっている大陸も、動いてもいいはずだ。海嶺から湧き上がってくる大量のマグマこそが、玄武岩のもと、地表に流れ出てきたマグマが広がり、急冷し固結すると、玄武岩でできた海底、すなわち海洋地殻が生まれる。一帯がかつて深い海の底だった痕跡として、かつてのフォッサマグナ地域からは海洋生物の化石が豊富に発見されている。また海洋プレートにあった海山seamountや海台plateauに堆積した石灰岩や、海洋底に堆積した堆積岩は、海洋プレートの圧力により大陸プレートに付加して形成された。

中生代白亜紀中期約1億年前に形成された地層は、貫入岩体の青海花崗岩で、飛騨山脈北端の断崖の親不知・子不知の日本海岸には、延長約3kmの狭長な花崗岩体を露出する。

長野市北西部にある戸隠山(標高1908m)などの戸隠連峰は、連なる高く険しい山嶺地形であるが、この戸隠連峰ではホタテガイの仲間で絶滅種のシナノホタテなどの貝化石を大量に産出されている。この貝化石はかつて鶏のエサに使った。このあたりは新生代新第三紀鮮新世(約500万~400万年前)の海底火山の噴出物などが堆積していた。フォッサマグナとしては新しい地層をつくりながら、6,000mを超える深い海底の活発な火山が激しい地殻変動によって大きく隆起する火山帯を形成した。

北部フォッサ・マグナ地域にあたる糸魚川-静岡構造線の東側は、1,800万年以降の日本海に堆積した地層が分布している。この時期の「糸魚川」地域の東域では、深海から浅海(せんかい;水深200m未満の海、専門用語としては大陸棚の外縁部まで)の海が広がり、海底火山噴出物(山本層・今井層・鰐口層)や、泥岩・砂岩(仙翁沢【せんのうざわ】層・根知層・名立層)が厚く堆積した。そして、およそ100万~60万年前には糸魚川地域の東部で火山活動が活発になった。

フォッサマグナFossa Magnaはラテン語で「大きな溝」を意味し、明治19年(1886年)にドイツの地質学者エドムント・ナウマンが発表した論文で初めて、その名称が記録された。既にナウマンの雇用は1884年12月に終了していたが、半年延長され、明治18年(1885年)6月、天皇に謁見して勲4等を叙勲され、7月に離日した。

当時の日本は明治の開国とともに石炭資源の開発などに迫られ、ナウマンの雇用は、そのための地質調査が急務であったという事情による。ナウマンは、年齢の近い若い学生たちを指導しながら、忙しい日々の合間を縫うように日本各地の地質調査に邁進した。

来日1ヶ月後には、噴火したばかりの浅間山の調査に出掛けている。日本列島形成の核心に迫る重要な発見をしたのが、浅間山調査のための登山を終え、その麓の千曲川を超え、八ヶ岳山麓の野辺山高原近くにたどり着いてから眺めた赤石山脈と独立峰富士山、その間を流れる富士川の光景による。

本州の中央部、八ヶ岳東麓の裾野、秩父山地の西端にある野辺山高原の南には甲府山地が広がり、その低地に流れる支流釜無川と富士川の流れを挟むかのように、川の両側には、川と並行な方向に3,000m級の山を含む急峻な山脈が連なり、しかも川の両側は崖のように落ち込んでいる。この川を作る谷地形は日本列島を完全に分断する溝のようであり、そして、その溝の左には日本一高い火山である富士山が聳えている。ナウマンの目には、このような地形が広がっていた。

この地形が日本列島の起源と構造に深く関わっているに違いないという知見を得た。日本列島が、元々ユーラシア大陸の一部であったこと、そしてナウマンが眺めた光景こそが、日本の地質学研究の基礎につながる大地溝帯(フォッサマグナ)であると確信した。

なお、南信地域は過去100年間の日本列島で、もっとも早く隆起している。

後年、ナウマンは、ドイツ東亜博物学民俗学協会で日本の貝塚について講演している。その後、ベルリンでの地質学会議に参加して論文『日本列島の構造と起源についてÜber den Bau und die Entstehung japanischen Inseln』を発表し、その同名の著書を出版してフォッサ・マグナ説を提唱した。

フォッサマグナは、凝縮された三次元の「地質学的な溝」であり、「糸魚川-静岡構造線」は、その西縁の断層帯である。その地質学的な特徴は、フォッサマグナの真ん中に南北方向に、新潟から妙高火山群(新潟焼山・斑尾 ・妙高山・黒姫山・飯綱山)・美ケ原(フォッサマグナ西縁近くで噴出した第四紀の火山)・車山・八ヶ岳・富士山・箱根・天城山などの火山列にある。ちなみに新潟県阿賀野市の五頭連峰の西側がフォッサマグナ地帯との境界で、月岡断層とか新発田-小出構造線と呼ばれている。

フォッサマグナは、凝縮された三次元の「地質学的な溝」であり、「糸魚川-静岡構造線」は、その西縁の断層帯である。その地質学的な特徴は、フォッサマグナの真ん中に南北方向に、新潟から妙高火山群(新潟焼山・斑尾 ・妙高山・黒姫山・飯綱山)・美ケ原(フォッサマグナ西縁近くで噴出した第四紀の火山)・車山・八ヶ岳・富士山・箱根・天城山などの火山列にある。ちなみに新潟県阿賀野市の五頭連峰の西側がフォッサマグナ地帯との境界で、月岡断層とか新発田-小出構造線と呼ばれている。もともとナウマンの慧眼から、南アルプスの東北縁側や、北アルプスの東縁側に大きな落差があると見て取り、南北の両アルプスの東側を陥没した大規模な地溝帯と考え、その意味合いで「フォッサマグナ」と命名した。

3,000メートル級の山々が連なる北アルプスの最高峰の奥穂高岳(3,190m)は、その新生代第四紀に始まった隆起活動に伴う火山のマグマ活動を現在も続けている。穂高岳は主に穂高安山岩と呼ばれる、斜長石と紫蘇輝石の結晶を多く含むデイサイトdacite質(溶岩が急速に固化してできた火山岩で、斑状組織を持つことが多い。斑晶としては石英・斜長石・カリ長石・輝石・角閃石・黒雲母などの鉱物を含む)の溶結凝灰岩で形成されている。

その溶結凝灰岩は、大規模な噴火によって火砕流が発生し、高温の噴出物が広がり堆積し、一定以上の温度を保持しているため、成分の一部が溶融し、堆積物自身の重量によって圧縮されてできた凝灰岩の一種である。この溶結凝灰岩は、大規模な火山噴火による火砕流堆積物として層状に形成される。その特徴的な柱状節理をもった均質塊状で堅硬な溶結凝灰岩が、北アルプスの主稜線をつくる高い岩峰や岩壁を構築する。また、非溶結の火砕流堆積物は浸食されやすく、強溶結の火砕流堆積物は侵食されにくいため、深い谷や滝など特徴的な変化に富んだ地形を形成する。穂高安山岩は、北アルプスの美しい景観を作り出す重要な要素となっている。

高山市の中心部から東側のほとんどが、山地あるいは高原で、南東部には乗鞍岳がある。新生代第四紀の氷河時代カラブリアンの約175万年前の噴火でもたらされた丹生川火砕流(にゅうかわかさいりゅう)は、高原川流域にあたる高山市丹生川町から御嶽山の北西方へかけての広範囲に分布し、その分布面積は500km²以上、噴出量は約100km³と推定されており、最大層厚は200m以上に及ぶ。飛騨山脈地域の急激な隆起により、地表岩石が風化作用を受けて急激な削剥により、火山体から溢流した大規模な火砕流堆積物であった。この噴火では約3万年前の姶良カルデラ(鹿児島湾北部の湾奥に直径約20kmの窪地を構成しているカルデラ)の噴火の約2倍、1914年(大正3年)の桜島噴火の約430倍のマグマが噴出したとされる。

石英の石基は、岩石中の微細な結晶で、斑晶の間を埋める物質でもあり、斑晶の量が非常に多くなると花崗斑岩に移行する。また石英斑岩は、花崗斑岩の中で石英の自形結晶(斑晶)が大きく目立つものを指す。石英斑岩は花崗斑岩と比べると斑晶が少なく、長石の斑晶が目立たないことが多い。言わば、石基は岩石中の微細な結晶で、石英斑岩は石英の斑晶が目立つ岩石ですある。特に、火成岩の石基はさらに微小な粒を含み、石英の斑晶も含まれているが、石基自体は、マグマが地表や地表近くで急激に冷えた際にできるもので、火成岩の大きな結晶粒を取り囲む細粒の結晶やガラス質の部分を示す。言わば石基は斑晶に比べて細粒すぎて、結晶になれなかった部分を指す。

火山岩の場合、斑晶はマグマがまだ地中にある間に既に晶出し始めると考えられている。また斑状組織は、火成岩が冷えて固まる環境によって粒の大きさや結晶の形が異なる。火山岩は急激に冷え固まるため、斑状組織の結晶は小さくなり、深成岩はゆっくり冷え固まるため、その等粒状組織の結晶は大きくなる。

火成岩に見られる特徴的な斑状組織は、斑晶と石基から構成されている。 粗粒の結晶である斑晶は、岩石が外部からの影響されない状態で自然に自形されれば、結晶形態は鉱物の原子配列が外形に現れるものとなる。また、火成岩や変成岩は、通常、高温で長時間をかけて形成される構成鉱物であれば、その平衡関係から温度・圧力などの条件を推定 することが可能となる。特に元素拡散は、結晶成長やマ グマ混合と反応など広く岩石の生成過程に関連する。更に、結晶成長や鉱物間の反応・拡散など岩石の動的な形成過程の時間もパラメータに含まれる。

溶岩が冷えて固まれば、岩石は一般的には自形を呈し、その形は同定の手がかりになるはずだ。しかし、同じ種類の鉱物でも、原子配列は全く同じに見えながら、違う結晶形態をなすことも多い。また違う鉱物でも同じ結晶形態を示す場合もある。難しいことに結晶形態だけでは鉱物の種類を特定できないほど多元的に交錯している。

SPring-8

SPring-8は1997年から稼働し、豊富な実績をあげている。近年では、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰ったサンプルを非破壊でCTスキャンして分析し、その内部構造や磁硫鉄鉱などの鉱物分布を明らかにした。それによってこれらの鉱物が原始太陽系の外縁部で形成された可能性が示唆され、注目を集めた。

また、SPring-8では高温高圧実験環境を整備し、マントル遷移層に相当する24 GPa(1GPa【ギガパスカル】=1万気圧)、1,600°Cにおいて、マントルの主要鉱物であるかんらん石がスピネル構造からペロフスカイト構造へ転移する様子を観察している。

ペロブスカイト構造からスピネル構造への転移では、高圧や高温の条件下で起こることがある。例えば、MgSiO3は125GPaで2,500Kの超高圧高温環境下で、ポストペロブスカイト構造と呼ばれる、より原子が稠密に詰め込まれた相に転移することが明らかにされている。このような転移は地下約2,700kmより深いマントル最下層で起こると考えられている。これらの研究は、地球科学や宇宙物理学において重要な知見を提供している。

地球の内部で興味深い現象を引き起こす歪んだペロブスカイト型構造を持つブリッジマナイトが、下部マントル深部に行くにつれて、他のペロブスカイト型構造へ相転移する可能性は否定できないことを示し、地球内部のダイナミクスを理解する上で重要な手がかりとなった。

|

|

目次へ