カタバティック風

| 目次 |  「遠くから見守っています」 「遠くから見守っています」数年に一度一斉に開花、その規模が大きければ大きいほど、花粉媒介昆虫を呼び寄せやすいからです。 |

| 1)ロサンゼルスの山火事による鉛害 | |

| 2)カタバティック風 katabatic wind | |

| 3)サンタ・アナの風Santa Ana Winds | |

| TOP お知らせ ブログ 歴史散歩 北米のサンタ・アナ気候 たびネット信州 |

ロサンゼルスの山火事によって鉛汚染の問題が深刻化した理由は、火災によって古い建物やインフラが焼失すると同時に、過去に使用されていた鉛を含む塗料や鉛管、そして車の鉛バッテリーが燃え上がり、その鉛の粒子が空気中に拡散したことによる。イートン地区の鉛の主な原因は、1世紀以上前に建てられた古い住宅もあるが、1978年より前に建てられた住宅は、ほぼ間違いなく鉛をベースにした塗料で覆われ、しばしば鉛管を備えていた。

ロサンゼルスの山火事による鉛汚染に繋がる岩石の具体的な名称については、現在のところ明確な情報は得られていないが、一般的に鉛を含む鉱物としては、化学組成が硫化鉛(II) PbSの方鉛鉱galenaが想定されている。ロサンゼルス周辺の地質には鉛を含む鉱物が自然に存在する地域もあり、火災の影響でこれらの鉱物が崩壊し、鉛の微粒子が空気中に放出された可能性が考えられる。

|

|

|

| 19世紀半の1848年、カリフォルニア・ゴールドラッシュにより、ロサンゼルス周辺にも人々が流入した。1876年に大陸横断鉄道がロサンゼルスに接続され、東部からの移住者が急増した。 この時期、柑橘類、特にネーブルオレンジの栽培が盛んになり、農業都市としての基盤が築かれた。 1892年に、ロサンゼルス市内で油田が発見され、石油産業が急成長した。1920年代には、アメリカ国内の石油消費の大部分を支える地域となり、経済的飛躍を遂げた。 20世紀初頭、 映画製作者たちが東海岸から移住し、ハリウッドに映画スタジオを設立した。 1920年代には世界の映画の約80%がカリフォルニアで製作されるようになり、ロサンゼルスは「映画の都」に!! 急激な人口増加に対応するため、1913年にオウエンズバレーからの導水路Los Angeles Aqueductが完成した。 これにより、乾燥地帯であるロサンゼルスでも都市としての成長が可能になった。 自動車社会と都市の拡大、 フリーウェイ網の整備により、郊外への人口拡散と都市部の拡大が促進 した。 自動車中心の都市構造が形成され、広大な都市圏を持つメガシティへと成長した。 ロサンゼルスのような乾燥地帯における都市発展は、水資源の確保と管理が障碍となり立ちはだかる。 ロサンゼルス導水路Los Angeles Aqueductの建設は、ロサンゼルスの人口は急増し、地元のロサンゼルス川だけでは水が足りなくなり、ウィリアム・マルホランドの指導のもと、約540km離れたオーウェンズバレーから水を引く導水路が建設された。 この導水路により、ロサンゼルスは乾燥地にもかかわらず大都市へと成長する基盤が整ったが、水資源の多様化と広域連携 が課題になり、1928年、ロサンゼルスは、南カリフォルニア都市圏水道公社(MWD)に加盟した。 MWDの役割は、 北カリフォルニアのカリフォルニア導水路や コロラド川導水路の開発であった。 現在の水源構成は MWDからの購入水:約70% 、 ロサンゼルス導水路:約18% 、地下水:約10%、再生水:約1%など、水資源が都市構造を決定づけた。 郊外化の促進にしても、導水路とフリーウェイ網の整備により、水の届く範囲=都市の拡大範囲が制約要件となった。その一方、水の供給が安定したことで、農地が住宅地や産業用地へと転換された。 環境問題と水の再利用 オーウェンズ湖が導水によって湖が枯渇し、砂塵公害が発生した。現在は水位回復のための水還元を義務化した。 節水型トイレの普及や、高度処理された再生水の地下水涵養など、持続可能な水利用が進められている。 都市発展の教訓と未来 ロサンゼルスの事例は、「水がなければ都市は成り立たない」という事実を象徴している。今後は、気候変動による干ばつリスクや水の公平な分配が課題となり、再生水や雨水利用、地下水涵養などの地域密着型の水循環システムが不可欠となる。 |

ロサンゼルス郡は土壌検査のために300万ドルの資金を提供することを決定した。ロサンゼルス郡が土壌のサンプル検査を行った結果、州の許容レベルを超える鉛が検出されたことが報告されている。一方で、アメリカ合衆国の政府機関で、大規模な災害や緊急事態に対応するために1979年に設立された連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、瓦礫の撤去や復旧支援を行っているが、被害地域の土壌検査を拒否している。土壌検査に関しては州や地方自治体が主導する形になっている。この対応について、住民の間では不満の声も上がっている。その理由として、FEMAは被害がなかった土地の検査を計画していないと説明している。一方で、ロサンゼルス郡は独自に土壌サンプル検査を実施し、州の許容レベルを超える鉛が検出されたと発表した。

ロサンゼルスの山火事によって鉛の粉末が拡散された可能性がある岩石については、詳細な研究が進められている。特に、古い建築物の基礎や周辺の土壌に含まれる鉛が火災の熱によって気化し、粉末状になって拡散した可能性が指摘されている。また、ロサンゼルス周辺の地質には、鉛を含む鉱物が自然に存在する地域もあり、火災の影響でこれらの鉱物が崩壊し、鉛の微粒子が空気中に放出された可能性も考えられている。

この問題は、特に火災の焼け跡近くに住む住民にとって深刻であり、ロサンゼルス郡公衆衛生局が土壌検査を実施し、鉛汚染のレベルを調査している。今後の研究や対応策が重要になりそうだ。

鉛は本来、人間の体内にない物質のため、代謝する能力がなく、排出するのが難しい。鉛を大量に摂取する機会はほとんどないので、時間をかけて臓器に蓄積され、障害を起こすのが鉛中毒の特徴で、中毒になると、手足のしびれや便秘といった胃腸の障害などを引き起こすが、特に危険な蓄積場所が脳と言う。脳炎や脳症を引き起こす危険性があり、脳は一度でも損傷されると後遺症が残ってしまうことが多い。完全に治ることは難しい」 「子どもは身体が小さいため、症状が強く出やすい。大人の場合は早めに症状を訴えることができるが、子どもがはっきりと不調を伝えるのは難しい。小児科でいきなり鉛中毒を疑うことはほとんどないので、結果的に悪化するまで時間が経過してしまう。」

「鉛だけを排出する薬はない。そのため、体内の金属をすべて出す薬を使って治療するので、身体に必要な鉄分まで排出されてしまう。それを補いながら薬を投与しなければならない」

通常、鉛は自然界にも多量に存在している。例えば石の中にも基準値を超過する鉛が含有されている。他にも家や工場を建てる際に、盛土を行っており、その中に基準値を超過してしまっている土壌が含まれている場合がある。最近では、家のリフォームで塗装されている表面を、やすりがけした時に、鉛の粉塵やヒュームfumeを大量に吸いこんでしまった例も報告されている。

鉛中毒では、初期の症状として、頭痛や便秘、全身のだるさなど、なんとなく体調が悪い状態が続く。やがて、貧血になって、吐き気や眠気などの症状が出てくるようになる。この他、おなかの突き刺さるような痛みや、手の感覚の麻痺が見られることもある。

特に、幼い子供が鉛をたくさん身体の中に取り入れてしまうと、脳の障害を起こすことが知られている。脳が障害されると、精神遅滞や行動異常、最悪の場合には、意識障害が起こる。

現在、日本で鉛は生産・輸入で年間25万tほどが供給され、およそ9割が蓄電池(バッテリー)の電極に使われている。この鉛白という顔料は、その白の発色性の高さから美白化粧品として用いられていた時代もあった。より白い肌が美しさのバロメーターとなっていた時代では高い需要があった。勿論、人体に有毒な鉛を直接肌に塗りつけることであり、使用し続けた多くの人々が鉛中毒によって苦しい思いをしたはずである。

鉛中毒のほとんどは、鉛の粉塵またはヒューム(高熱で溶けた金属の蒸気が一部固まってできる粉塵より微細な鉛の粒子)を吸って、身体の中に取り入れてしまうことで起こる。

日本ではかつて白粉に鉛が含まれていたことがあり(1934年に鉛を使用した白粉の製造禁止)、これにより多くの人々が中毒症状により苦しんだと言われている。特に白粉を常用する役者の多くには鉛中毒が見られた。有鉛ガソリンは現在は取り扱いがされていないが、かつてガソリンスタンドがあった土地には地下タンクから漏出し、汚染された状態のまま放置されている可能性もゼロではない。そうとは知らず、その土地を購入し、住居を建てて住んでいたら将来転売が困難になる。

射撃場は鉛による土壌汚染が懸念されている。過去に伊万里市の射撃場で鉛による汚染が検出された。実は射撃場で使われている弾丸には様々なメーカーの製品があるが、そのほとんどに鉛を使っている。

射撃場で鉛汚染が問題になるのは、弾丸が土壌中に存在し続けていると、土壌中の鉛含有量が高くなり、雨水などで鉛の成分が溶け出して、地下水に乗って汚染が広がる。

東京大空襲では東京都内に30万強の焼夷弾がばらまかれた。その焼夷弾にはガソリンが使われており、その添加剤として「鉛」が含まれていた。広範囲に落とされた焼夷弾が鉛という汚染物質を拡散させ、その爪痕が土壌汚染問題となって発見されている。ベトナム戦争時の枯れ葉材は、戦災による自然環境に大きなダメージを与えた。

鉛汚染の実害としては、アメリカのニューヨークでの鉛汚染があげられる。土壌ではなく塗料に含まれている鉛によって、神経障害が引き起こされ、幼児に至っては発育障害や言語障害がみられることもある。公衆衛生関係者の間では、ニューヨーク市は長年に及ぶ鉛中毒との戦いで、よく知られている。鉛は神経障害などを引き起こす可能性がある有害物質である。

全米で禁止される18年も前の1960年に、同市は住宅における鉛含有塗料の使用を禁止。2004年の市条例では、6年以内に子どもの鉛中毒を「撲滅」するとの目標を掲げた。

多くの地区で鉛中毒は根絶しているが、ロイターは2005年から2015年の11年間に検査を受けた5歳以下の子どもの10%以上から高濃度の鉛が検出された、ニューヨークの69地区を特定した。危険地区はニューヨーク中に散らばり、さまざまな人種に及んでいる。古いペンキをはがすことは、危険な行為として知られているが、汚染された土壌や水、おもちゃ、化粧品、サプリメント類など、日常の中にも危険が潜んでいることが、ロイターの調べで明らかになった。

鉛中毒に関するニューヨーク市の最新報告書では、2015年に血液検査を受けた子ども5,400人から、高濃度とみなされる1デシリットル当たり5マイクログラムかそれ以上の鉛が検出された。しかも800人を以上からは、少なくともその2倍の検出があった。

火災後、鉛を含む灰や粉塵が地面に降り積もり、土壌汚染を引き起こす。特に、鉛濃度が高い地域では、風や雨によって汚染が広がる。その鉛は神経毒を持ち、長期間の暴露によって発達障害や臓器障害を引き起こす可能性がある。特に幼児や妊婦にとって危険性が高く、ロサンゼルス郡では住民の血液検査を実施するなどの対応が取られている。

この問題に対して、ロサンゼルス郡は土壌のサンプル検査を行い、州の許容レベルを超える鉛が検出されたと発表した。鉛汚染の影響は長期的なものになる可能性があるため、今後の対策が重要になる。

目次へ

2)カタバティック風 katabatic wind

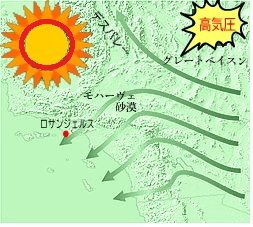

サンタアナの風は、砂漠から南カリフォルニアの沿岸部ロサンゼルスやサンディエゴに吹き下り、山火事のほこりや煙を太平洋の遥か遠くに押しやる。また、米国南カリフォルニアとメキシコのバハカリフォルニア北部に吹く強い季節風でもある。

サンタアナの風は、時には悪魔の風と呼ばれ、内陸部から発生し、南カリフォルニア沿岸とバハカリフォルニア北部に影響を与える、強くて非常に乾燥したカタバティック風katabatic windであり、それらは、グレートベースンやモハーヴェ砂漠の冷たく乾燥した高圧気団に由来する。The spelling catabatic is also used.

|

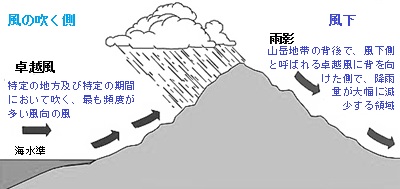

| 海や大きな湖などの水域から蒸発した水分は、陸上の風によって乾燥した暑い内陸部に運ばれる。隆起した地形に遭遇すると、湿った空気は山頂に向かって斜面を上り、そこで膨張して冷やされ、水分が凝縮して沈降し、しばしば大雪や豪雨となる。

地形が十分に高くて広い場合、湿度の大部分は、頂上を通過する前に風上側(雨上側)の降水によって失われる。 その乾燥した空気が地形の風下側を下ると、圧縮されて加熱され、フェーン風が発生して斜面を下る際に.湿気を吸収し、山頂の後ろに広い乾燥した気候地域に「影shadow」を落とす。 その気候は通常、低木草原や奇抜な低木地、または砂漠を形成する。 |

カタバティック風の下り坂の谷風や山風の例としては、グリーンランドのピテラク風、アドリア海のボーラBora、エルツ山地のボヘミアン風やベームウィンド、南カリフォルニアのサンタ・アナ風、日本のオロシ(颪)風Oroshiなどがあげられる。

アドリア海は、イタリア半島とバルカン半島を隔てる海域で、また地中海の最北端でもあり、オトラント海峡(イオニア海につながる場所)から北西、イタリアの北部および中部の4州(ピエモンテ州、ロンバルディア州、エミリア・ロマーニャ州、ヴェネト州)にまたがるポー川流域のポー平原まで伸びている。アドリア海に海岸がある国は、アルバニア・ボスニア・ヘルツェゴビナ・クロアチア・イタリア・モンテネグロ・スロベニアである。

ポー渓谷Po Valley、ポー平原Po Plainは、アルプスとアペニン山脈に囲まれたイタリア北部の主要な地理的盆地で、東西方向に約650 km伸びており、面積は46,000 km2で、西アルプスからアドリア海まで続いている。

イタリア北東部のヴェネト州とフリウリ州の平地には、ポー川が流れ込まないためポー川流域ではないが、途切れることがない平原であり、南ヨーロッパで最大の領域に含まれる。人口は1,700万人で、イタリアの総人口の3分の1に当たる。

ポー渓谷は、一般的に湿度の高い亜熱帯気候で、アルプスとアペニン山脈に囲まれた平野の地域性とアドリア海の影響により、年間を通じて高い相対湿度(特定の温度と圧力で空気に含まれる可能性のある水蒸気の量と、測定される空気中の水蒸気の量との比率)が発生する。気候は、南と東に行くほどますます暖かくなり、湿度が高くなる。冬は涼しく湿っており、1月の平均気温は0〜5℃の範囲、霧や霧が頻繁に発生するが、都市の暑さの影響により、一部の地域では冬の霧や寒さが以前よりも少なくなっている。冬の旱魃は、農業のための土壌への十分な水の補給が困難になっている。

夏は蒸し暑く、7月の平均気温は22〜25°C (1971〜2000年の平均)の範囲、頻繁な雷雨や突然の雹嵐hailstorms (ひょうらん)は、大きな雹と大量の雨を降らせ、作物を破壊する。スーパーセルsupercellの雷雨は大きな雹を降らせ、農業に多大な損害を与える。

スーパーセルは、回転する継続した上昇気流域を伴った、単一セル(一塊の積乱雲の対流構造を指す気象学用語)で構成される、非常に激しい嵐(雷雲群)で、マスメディアなどでは「超巨大積乱雲」と呼ぶ事もある。単一の降水セルで構成されているにもかかわらず規模は大きく、非常に激しい荒天をもたらす。時に、その雲頂高度が上空20 kmを超える事もある。普通の雷雲の多くは同じような外観だが、スーパーセルは大規模な水平方向の回転が伴うことから見分けられる。

冬も夏もポー川沿いの下流域はそれほど穏やかではないが、アドリア海はその周辺の地域の気候をなだめてくれる。

オロシOroshi(颪、「 風下」)は、山の斜面を強く吹き下ろす風の日本語で、時には強い突風により被害を拡大させる。オロシは、本州中部の太平洋側の関東平野を横切る強い局地風である。「颪」とか「空っ風」呼ばれる山や丘から、主に太平洋側の平地に強い風が吹き込んで来る。シベリアから日本海を渡ってきた冷たい北風は、まず日本海側の地方に空気中の水蒸気を雨や雪として降らせた後、山を越えて来るため乾燥している。

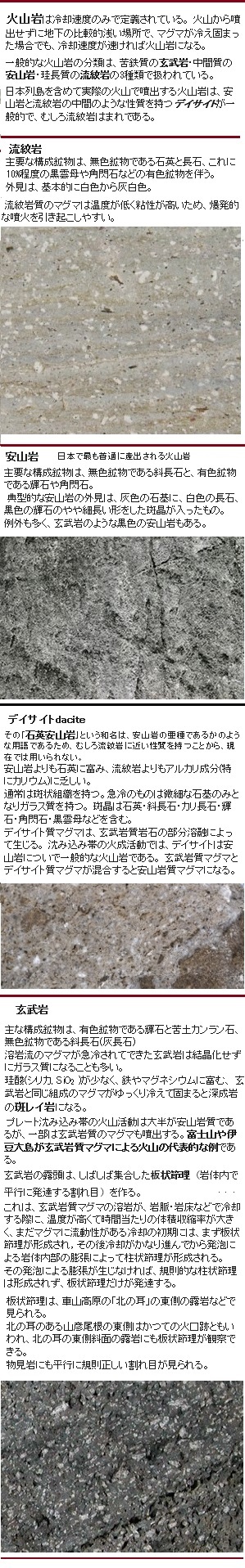

オロシOroshi(颪、「 風下」)は、山の斜面を強く吹き下ろす風の日本語で、時には強い突風により被害を拡大させる。オロシは、本州中部の太平洋側の関東平野を横切る強い局地風である。「颪」とか「空っ風」呼ばれる山や丘から、主に太平洋側の平地に強い風が吹き込んで来る。シベリアから日本海を渡ってきた冷たい北風は、まず日本海側の地方に空気中の水蒸気を雨や雪として降らせた後、山を越えて来るため乾燥している。群馬県の北東部に位置する赤城山は、複数の山頂を持つ連山の総称で、カルデラ湖を伴う成層火山である。主に、同一箇所の火口から噴火を繰り返して、その周囲に溶岩と火山砕屑岩が積み重ねた、円錐形に近い形の火山体を形成する。日本の火山の多くは成層火山である。しかも、同じ火口から何度も噴火を繰り返して、大きな火山体を成長させる複成火山であるため、火山裾野の径が約25kmに及ぶ大きな山体を形成する、最高峰の黒檜(くろび)山を筆頭に、駒ケ岳・地蔵岳・鈴ヶ岳など標高1,800mから1,200mの峰々が取り囲んで円頂を構成し、円頂の外側は標高約800mまでは広く緩やかな裾野の高原台地を形成している。裾野の大きさは、約35kmと富士山に次ぐ日本で2番目の規模である。

赤城山は地質的・地形的には那須火山帯に属する火山群の一部である。その那須火山群は、東北日本の脊梁火山列の南部に位置する新生代第四紀更新世(新生代第四紀は、258万8000年前から現在までの地質時代。更新世・完新世の2つの世に区分される)の火山群で、北から南に向かって、甲子旭岳・三本槍岳・朝日岳・茶臼岳・南月山などからなる複数の火山の総称で、この中で、 茶臼岳は現在も激しい噴気活動が見られ、気象庁の常時観測火山に指定されている。

那須火山帯は関東平野北端の関谷断層に沿って南北に配列する主として安山岩からなる成層火山群で、活火山としての那須岳はその1峰で、茶臼岳を別名とする。構成岩石のSiO2量は52.1~65.2wt.%で安山岩と言える。安山岩は現在の沈み込み帯の火山岩の中で最も一般的な岩石であり、日本列島など、環太平洋造山帯を含めた沈み込み帯の多くの火山から噴出するマグマは安山岩である。 安山岩の主な成因はマグマ混合である。 マントルかんらん岩の部分溶融で生じた玄武岩質マグマと、大陸下部地殻の主成分を構成する重要な岩石で、溶融で生じた花崗岩質マグマと

混合して噴出することで、安山岩質マグマが生じる。そのため火山帯や島孤地帯に広く分布している。

1408年から1410年にか けての噴火では、山頂部に溶岩ドームが形成されたり火砕流が発生したりして、180人余りの 死者を出している。

最新の噴火は1963年で、小規模な水蒸気噴火により付近に降灰が見られた。火山体の斜面には、温泉やスキー場、ホテルや旅館など宿泊施設や遊園地などの観光施設も多く、那須町では2002年にハザードマップを作成して町内全戸に配布し公表している(2014年に改訂)。

太平洋プレートがユーラシアプレートに沈み込むことで形成された島弧型火山で、赤城山・榛名山・妙義山の上毛三山として群馬県を代表する三つの山は、山脈ではないが文化的・地形的にセットで語られる。西〜南西方向に広がる関東山地(秩父山地など)は、赤城山とは直接連なっていないが、関東山地の北東端に近い位置にある。

火山活動は新生代第四紀更新世チバニアン期の約39万年前から始まり、底面の径約25kmの大型の安山岩の成層火山を形成した。その後、複数の成層火山・溶岩ドーム・カルデラを形成してきた。タフ‐リングtuff ringとは、火砕丘のうち、火口の直径に対して円周部の高さが低いもの。マグマ水蒸気爆発によって形成されたものが多い。

更新世後期の約7~5 万年前の間のいずれかにデイサイト火砕流の流出と湯ノ口軽石の噴出によって南北4km×東西3kmの山頂カルデラを形成した。その後、中央火口丘形成期に入るが、約4~4.5 万年前の間のいずれかに鹿沼軽石が噴火、カルデラ内に小沼・地蔵岳・見晴山などのデイサイト溶岩ドーム、小沼タフリングtuff ring(凝灰岩丘)が形成され、これらの活動は約2.4万年前には終了した。

タフtuff【凝灰岩】は、火山噴出の際、マグマが発泡して生じた火山灰が、地上や水中に堆積された岩石であれば、凝灰岩火山灰や軽石などの火山砕屑物の降下物でできた堆積岩形成の火口地形になる。タフ‐リングtuff ringとは、火砕丘のうち、火口の直径に対して円周部の高さが低いものを指す。マグマ水蒸気爆発によって形成されたものが多い。

その間、約4.5万年前のカルデラ形成により、現在の大沼・小沼などのカルデラ内低地の火口湖が誕生した。現在では、大沼の噴気・硫気孔は現存しない。活火山ランクCに分類されている。100年活動度、および1万年活動度が共に低い火山、つまり比較的活動が活発ではない活火山にランク付けされた。

(デイサイトDaciteの名前は、ルーマニアの地名ダキアDaciaに因む。デイサイトは、マグマ中の二酸化ケイ素SiO2含有量によって分類される岩石で、さらに含有量が多くなると流紋岩と呼ばれる。1990年から1995年にかけて起きた「平成噴火」で、長崎県の雲仙普賢岳に新たに現れたのが「平成新山」で、この山は、粘り気の強いデイサイト質の溶岩が盛り上がってできた。デイサイトは溶岩ドームを形成するようなねばりの強いマグマに由来する岩石を言う。)

赤城山の「赤城颪(あかぎおろし)」は、群馬県中央部に位置する赤城山から東南部にかけて、冬季に吹く乾燥した冷たい強風を指す。群馬県全域では「上州空っ風」とも呼ばれている。赤城山以北では「空っ風」と呼ぶ、「赤城颪」と区別する。この風は、シベリア高気圧が日本海側からの季節風として日本列島に向けて吹いてくる風が、群馬・新潟県境の三国山脈にぶつかることで上昇気流となり、日本海側に大雪を降らせることから始まる。

新潟県と福島県、群馬県、定義によっては栃木県の県境も含む広義の越後山脈のうち、 三国山脈は谷川岳周辺の谷川連峰を中心として、西は新潟 - 長野 - 群馬 の三つ県境の白砂山付近から、東は 新潟 - 福島 - 群馬 県境に近い 平ヶ岳 付近までの山々を指す。2,000m級の山が連なっている山脈を吹き上がる際に、上昇するにつれ湿潤断熱減率Moist Adiabatic Lapse Rateによって温度が低下し大雪を降らせ、山を越えて吹き下ろす際には乾燥断熱減率によって圧縮され暖かく乾いた赤城颪になる(フェーン現象の一種)。

湿潤断熱減率とは、水蒸気が飽和している空気塊(雲ができつつある空気)が上昇する際の気温の変化で、その値は平均 0.5℃ / 100m(条件により0.4〜0.9℃程度で変動)、その理由は、水蒸気の凝結による雲の形成で潜熱が放出され、空気塊が暖められるため、気温の低下が緩やかになる。 湿潤断熱減率は、雲の生成ありで空気が上昇した場合の温度の変化の割合のことである。具体的には、100m上昇すると気温は約0.5℃低下する。雲について注意しておくべきは、それが水蒸気ではなく水の粒もしくは氷の粒の集まりであるということにある。

(気体は膨張すると、冷やさなくても自然に温度が下がる。逆に、気体を圧縮すると自然と温度が上がる。外界との熱の出入りがない状態を断熱状態と言うが、気体は断熱膨張すると温度が下がり、断熱圧縮すると温度が上がるということになる。)

乾燥断熱減率Dry Adiabatic Lapse Rateとは、水蒸気が飽和していない空気塊が上昇・下降する際の気温変化率、その値は1.0℃ / 100m、理由は、空気塊が上昇すると気圧が下がり膨張する。その断熱膨張により温度が下がる。下降時には、断熱圧縮により同じ割合で温度が上昇する。

「雲が生成される」とは、水蒸気が凝結して水の粒になるということである。地表付近の空気が太陽光で温められると、軽くなって上昇する。上昇するにつれて気圧が下がり、空気は膨張して冷却される(断熱膨張)。空気中の水蒸気も一緒に冷やされ、露点温度に達すると凝結が始まる。水蒸気(気体)が液体の水滴に変わ凝結が起こる時、水蒸気が持っていた潜熱(気化熱)が周囲の空気に放出される。 この放出された熱が「凝結熱」で、その放出された熱は周囲の空気を温め、空気の浮力を高める。これにより、空気はさらに上昇しやすくなり、対流活動が活発化する。 結果として、より多くの水蒸気が凝結し、雲が成長していく。

例えば、1gの水蒸気が凝結すると、約540カロリーの熱が空気中に放出される。このエネルギーは、積乱雲の発達や雷雨のエネルギー源にもなる。大量の水蒸気が急激に凝結し、大量の凝結熱が放出されることで、激しい上昇気流が生まれる(積乱雲や雷雲)。海面から蒸発した水蒸気が凝結することで、巨大なエネルギーが供給され、暴風雨が持続する(台風やハリケーン)。

水蒸気が凝結して水の粒という液体になるとき、熱は空気中に放出されるため、雲の生成ありとなしでなぜ0.5℃の差が生じる。空気の上昇による断熱冷却が、雲の生成によって放出された熱のために抑制されるからである。空気は上昇すると気圧の低下によって膨張し、その温度は低下する。この温度の低下を断熱冷却と言う。この低下の割合は、雲が生成されない場合は100m上昇につき約1℃ですが、雲が生成される場合は約0.5℃になる。

雲が生成されるということは、水蒸気が水の粒という液体に変化する。これが凝結で、そのとき凝結熱(ぎょうけつねつ)が空気中に放出される。この放出された熱が、空気の上昇による断熱冷却を抑制する。

乾燥断熱減率とは、雲の生成なしに、例えば霧や目に見えない微細な水滴にとどまる場合、つまり断熱的に空気が上昇した場合の温度の変化の割合は、100m上昇すると気温は約1℃低下する。なぜ気温に約0.5℃の差が生じるのか?これは大気中の熱のやりとりとエネルギー収支に関係している。水蒸気が凝結するとき、凝結熱(潜熱)が放出される。 この熱が周囲の空気を温めるため、気温が上昇する。これは雲ができる場合も、できない場合も基本的には同じである。ただ、雲ができると熱が保持されやすい。雲が形成されると、微細な水滴が空中に浮かび続ける状態になる。この水滴は赤外線(熱放射)を吸収・再放射する性質があり、周囲の空気をさらに温める効果がある。つまり、雲があると放出された熱が局所的にとどまりやすく、気温上昇がやや大きくなる。雲がない場合は、凝結熱が放出されても、水滴が小さすぎてすぐに蒸発したり、熱が留まれる拠り所がなければ、熱は周囲に拡散してしまう。逆に、放射冷却が起きやすく、熱が宇宙空間に逃げやすくなる。 結果として、気温の上昇が抑えられ、雲がある場合よりも約0.5℃低くなる。この「約0.5℃の差」は、気象モデルや観測データに基づく平均的な値であり、実際の差は湿度・気圧・高度などによって変動する。この雲の存在が局所的な熱収支に影響を与えるという点は、気象学において非常に重要なポイントになる。

フェーン現象は赤城颪の冬季における顕著な現象となる。特に、群馬県太田市や伊勢崎市の郊外では、赤城颪によって畑地の砂が巻き上げられ、空を黄色く染める光景がよく見られる。また、日本列島に寒波が到来すると、歩くのが困難になるほどの強風となり、電車の遅延などの交通機関への影響も発生する。

フェーン現象は赤城颪の冬季における顕著な現象となる。特に、群馬県太田市や伊勢崎市の郊外では、赤城颪によって畑地の砂が巻き上げられ、空を黄色く染める光景がよく見られる。また、日本列島に寒波が到来すると、歩くのが困難になるほどの強風となり、電車の遅延などの交通機関への影響も発生する。赤城颪は、太田・伊勢崎よりもさらに先の利根川対岸にある埼玉県北部地域や北東部の利根地域(行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町)にも強く吹き込む。埼玉県加須市にある「志多見砂丘」は、会の川流域及び古利根川域(上流では現:葛西用水路)の自然堤防上に、赤城颪が運んできた砂が堆積して形成された河畔砂丘である。

志多見砂丘は会の川の自然堤防に合わせおおよそ東西に発達している。河畔砂丘は利根川沿いに埼玉県の羽生市から越谷市にかけて多くみられ見られ、そのなかでも志多見砂丘が最大規模である。砂丘の砂は、風に運ばれたため大きさが均一で、河畔砂丘の分布は、旧利根川の流路に沿い発達し、東西方向では幅が狭い傾向にある。長さ約2,500m・幅約300m・高さ約5m~10m、標高は所在地南側の水田が約15mなのに対し、砂丘は約20m程となっており、標高最高点は26.8mになる。

浅間山からの「浅間颪」・栃木県那須野原では「那須颪」・「伊香保風」とも呼ばれる「榛名颪」・日光の男体山からの「男体颪」・関東平野中央部の利根川沿いの「筑波颪」・静岡県西部では「遠州のからっ風」・滋賀県の比叡山の「比叡颪」・愛宕山からの「愛宕おろし」・兵庫県の六甲山の「六甲颪」などが有名である。

すべての下り坂の風がカタバティックkatabaticというわけではないが、山脈の風上側で上り坂に運ばれる空気が水分を落とし、降雨量が大幅に減少する領域を雨影rain shadowと呼ぶ。フェーン風は雨影rain shadowの山頂から、風下に向かって圧縮された暖かく乾燥した強風を吹き下ろす。

海や大きな湖などの水域から蒸発した水分は、陸上の風によって乾燥した暑い内陸部に運ばれる。隆起した地形に遭遇すると、湿った空気は山頂に向かって斜面を上り、そこで膨張して冷やされ、水分が凝結して沈降し始める。地形が十分に高くて広い場合、湿度の大部分は、頂上を通過する前に風上側windward side (雨上側rainward sideとも呼ばる)の降水によって失われる。空気が地形の風下側leeward sideを下降すると、圧縮されて加熱し、フェーン風となって斜面を下る際に大地の湿気を吸収し、山頂を下る元々乾燥した気候地域に広大な影響を及ぼす。 それが、通常、低木草原、奇抜な低木地、または砂漠の形になる。

例えば、チベット高原の中央は、「雨の影」の最良の例で、南アジアモンスーンによる降雨は、ヒマラヤ山脈を超えることができず、山脈の風下(北側)の乾燥した気候とタリム盆地の砂漠化の要因になっている。

例えば、チベット高原の中央は、「雨の影」の最良の例で、南アジアモンスーンによる降雨は、ヒマラヤ山脈を超えることができず、山脈の風下(北側)の乾燥した気候とタリム盆地の砂漠化の要因になっている。山岳地帯の頂上まで地形により持ち上げられることにより、暖かく湿った空気が上昇することで、高度が上がるにつれて気圧が下がる。そのため空気は膨張し、露点温度に達するまで断熱的に冷却される。この断熱露点では、水分が山頂付近で凝縮し、山の頂上側と風上側に沈降し、その後の乾いた空気は風下側を下降する。降水量のために水分の多くが失われているため、通常、下降する空気は、山の風下側を下る断熱圧縮によりフェーン風と同様に暖かくなり、下降地帯で吸収できる水分の量が増加し、乾燥地域をより助長する。例えば、アトラス山脈による雨影の効果により、サハラ砂漠はさらに乾燥し拡大している。

アトラス山脈は、アフリカ大陸北西部のマグリブ(北西アフリカを指す地域、モロッコ・アルジェリア・チュニジア、西サハラの北アフリカ北西部に位置するアラブ諸国を指す)にある褶曲山脈である。サハラ砂漠と地中海・大西洋の海岸部とを分離している。全長は約2,500 kmである。山脈の最高峰は、モロッコ南西部にあるツブカル山(標高4,167 m)である。3000 m級のモロッコの高地では雪が降る。スキー・リゾート地として開発されている場所もある。

目次へ

サンタアナの風は、時には悪魔の風と呼ばれ、内陸部砂漠地帯から発生し、南カリフォルニア沿岸とバハカリフォルニア北部に影響を及ぼす、強くて非常に乾燥したカタバティック風を言う。それらは、グレートベースンやのやモハーヴェ砂漠などの内陸高地に形成された寒冷で乾燥した高気圧が起点になる。

|

| サンタ・アナ・キャニオン(スペイン語:Cañón de Santa Ana)は、サンタアナ川がサンタアナ山脈とチノヒルズの間を通過する水域で、カリフォルニア州オレンジ郡・リバーサイド郡・サンバーナーディーノ郡の交差点近くにあたる。 周辺地域に比べて特に強いサンタアナの風を受けるため、この名前が付けられた。カリフォルニア州道91号線が主要な後継道路である。 2017年10月9日、キャニオンファイア2Canyon Fire 2は、アナハイム市の境界にあるカリフォルニア州道91号線とカリフォルニア州道241号線のインターチェンジ近くで発生した。キャニオン・ファイア2は、数週間のうちに同じ地域で発生した2回目の火災で、最初の火災はキャニオン・ファイアと名付けられた。 キャニオンファイア2は、ヨーバリンダ・アナハイム・オレンジ・ノースタスティン・オレンジパークエーカーズ・タスティンの16,570人の住民の避難と、アナハイムヒルズとオレンジにある25の家屋の破壊に繋がった。 |

しかしながら、サンタアナの風の低湿度は、暖かく圧縮加熱された気団と高風速と相まって、破壊的な山火事を煽る重大な気象条件を生み出す。

通常、サンタアナの風イベントは年間約10〜25回発生する。サンタアナの風は1日から7日間、吹き続くことがあり、平均的な風のイベントは3日間続く。サンタアナで記録された最長のイベントは、1957年11月の14日間の風であった。その強風による被害は、オレンジ郡のサンタ・アナ川流域、ベンチュラとロサンゼルス両郡のサンタクララ川流域、ニューホール峠を通ってロサンゼルス郡のサンフェルナンド渓谷、カホン峠を通ってサンバーナーディーノ郡のサンバーナーディーノ・フォンタナ・チノの近くで最も一般的であった。

サンタアナの風は、南カリフォルニアの山火事の原因のほとんどと言える。最近では、2025年1月に南カリフォルニアで発生した山火事の原動力になり、2025年1月6日から1月31日までの26日間、風が絶え間なく吹き続けた。

サンタアナはカタバ風katabatic wind(ギリシャ語で「下り坂を流れる」の意)で、高地で発生し、海洋へ向かって吹き下ろす。国立気象局National Weather Serviceは、サンタアナの風を「(南カリフォルニアの)強く熱い、砂埃を含んだ風が、内陸の砂漠地帯からロサンゼルス周辺の太平洋側に下降する気象条件」と定義している。

サンタアナは、南カリフォルニアの内陸部から海岸や沖合に向かって吹く、暖かく乾燥した北東からの突風で、太平洋から湿った空気をこの地域に運ぶ通常の陸上の流れとは反対の方向から吹き込む。サンタアナの由来は、オレンジ郡のサンタ・アナ・キャニオンSanta Ana Canyonに関連している。

サンタアナの風は、グレートベースンとモハーヴェ砂漠上空を覆う冷たく乾燥した高気圧の気団が発生源になる。サンタアナスは、グレートベースン(西部の広大な砂漠、内陸部のいくつかの州が重なる)の高気圧によって形成される。カリフォルニア沖の太平洋上の低気圧領域は、グレートベースン高気圧の安定性を変化させる。シエラ・ネバダ山脈の東側を下って南カリフォルニア地域に風を南下させる総観スケールsynoptic scaleの風に変える圧力勾配を引き起こす。それは、内陸部から発生し、南カリフォルニア沿岸とバハカリフォルニア北部に、強くて非常に乾燥したカタバティック風が猛威を振るう。

気象現象を水平方向の大きさによって分類したとき、1,000km から1万kmの現象を総観スケール synoptic scaleの現象と呼ぶ。 この規模の気象現象を扱うのが総観気象学である。 総観気象学の目的は、高気圧・低気圧や前線・台風 など総観スケールの諸現象に関して、その動きや発達等を観測し予測することにある。

サンタアナの風が吹くと、湿度レベルはしばしば1桁台に急落する。空気中の湿度が極端に小さいため、火災の影響を受けやすくなる。猛烈な風速は、例えば倒れた送電線など、あらゆる火花をかき立てて急速に広がる大火に発展させる可能性がある。サンタアナスは、南カリフォルニアが遭遇する最悪の山火事に大いに関連する。

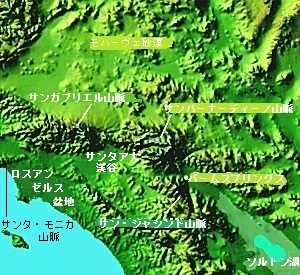

サンタ・アナ気候の特徴は、特にカリフォルニア州南部の秋から冬にかけて吹く乾燥した強風「サンタ・アナの風Santa Ana Winds」にある。この風は、ロッキー山脈とシエラ・ネバダ山脈の間にある高地で、冷たく乾燥した高気圧が形成されるグレートベースンGreat Basinやモハーヴェ砂漠Mojave Desertの高気圧が原因で発生し、カリフォルニア州南部沿岸へ流れ込み、特にロサンゼルス盆地やサンディエゴ周辺に影響を与える。この過程で標高の高い山々を風が下るため空気が圧縮され、温度が上昇し、湿度が下がるというフェーン現象を伴う。この結果、非常に乾燥し高温な強風となり、山火事が頻発するリスクが大きく高まる。

特にロサンゼルス周辺で頻発し、時には「悪魔の風」とも呼ばれる。さらに、火の粉が数km先まで飛ぶことがあり、森林や住宅地に深刻な影響を及ぼす。また、北米モンスーンとは異なり、湿気や降雨を伴わず、極めて顕著な乾燥した強風が吹く。その風の名称はサン タ・アナ峡谷にちなむという説がある。

|

| トランスバース山脈は、カリフォルニアで最も美しい山脈、通常南北に走る北米の山脈とは異なり、東西方向に走るという特異な地形を持っている。 主な山脈 最高峰は、3,505mのサンゴルゴニオ山。そのサンガブリエル山脈には、1920年代に『赤方偏移』を発見したウィルソン山天文台がある。ロサンゼルス北東部に広がる高山地帯。 サンタモニカ山脈は、ロサンゼルス西部に位置し、海岸に近い。 サンバーナディーノ山脈は、内陸部に位置し、標高が高くスキー場もある。 サンタスザナ山脈は、サンフェルナンド・バレーの北西に位置。 サンジャシント山脈は、リバーサイド郡に位置し、急峻な地形が特徴。 サンタイネス山脈は、サンタバーバラ郡に位置し、海岸に近い。 トランスバース山脈の形成は、太平洋プレートと北米プレートの境界において、両プレートが横ずれすることで地殻に強い圧力がかかり、この圧力が地層を押し曲げる(褶曲)ことで、山脈を形成した。 通常の南北方向ではなく、東西方向に山脈が走るのは、断層の形状とプレート運動の角度が関係している。 地質的には、中生代ジュラ紀〜新生代の堆積岩や火成岩が多く、隆起と侵食の繰り返しによって現在の地形が形成された。 トランスバース山脈は、ロサンゼルスの気候に劇的な影響を与えている。 地中海性気候(冬季に降雨、夏季は乾燥)を持つロサンゼルスでは、山脈が雨陰効果を生み出す。太平洋からの湿った空気が山脈にぶつかり、風上の山の西側に雨を降らせ、風下の東側を乾燥させる。 山脈を越えて吹き下ろすサンタアナ風(フェーン現象)は、乾燥した高温の風となり、山火事のリスクを高める。山脈によって都市部が囲まれているため、大気の循環が制限され、スモッグや熱波が滞留しやすくなる。 |

島国である日本の最大の島・本州は、最高の標高は3,776m、面積22万7,942.85km2。グレートベースンの最高地点は、ホイーラー・ピークWheeler Peak、 この山はネバダ州東部ホワイトパイン郡にあるスネーク山脈Snake Rangeにあり標高は約3,982mとされている。 ホイーラー・ピークはグレートベースン国立公園の象徴的な存在であり、周囲には氷河や古代のブリスルコーンパイン(イガゴヨウマツ;学名:アカマツlongaeva)など、地質・生態系的にも非常に興味深い要素が詰まっている。

地質的には先カンブリア時代から古生代にかけての堆積岩や変成岩が基盤となっており、更に数億年前に形成された先カンブリア時代の岩石が露出している。 また、片麻岩や石灰岩、ドロマイトdolomiteなどが多く、これらは海洋環境で堆積した後、造山運動によって隆起・変成された。

ドロマイトは、特にカルシウムとマグネシウムが豊富な地層において、堆積岩との地質学的な関連性で知られている。ドロマイトは炭酸塩のグループに属する鉱物で、その基本的な化学組成は炭酸カルシウムと炭酸マグネシウム(CaMg(CO3)2)で構成されている。この石は、自然界では堆積岩の形でよく見られる。その形成は海洋および湖沼環境で起こり、既存の炭酸塩の変質によって生じる。これらは海洋、湖沼、および続成作用の環境で形成され、多くの場合、既存の炭酸カルシウム鉱物の化学的変化の結果として生じる。

(大気中の二酸化炭素CO2は、海面で海水に溶け込むと水と反応して炭酸H2CO3を形成し、さらに重炭酸イオンHCO3-や炭酸イオンCO32-に変化する。これらが炭酸塩の基本成分になる。

陸地で岩石が風化すると、カルシウムCaやマグネシウムMgなどの陽イオンとともに炭酸塩が河川を通じて海に流れ込む。特に石灰岩CaCO3の風化は、海洋への炭酸塩供給の大きな供給源となる。

サンゴや貝類などの海洋生物は、炭酸塩【主にCaCO3】を使って殻や骨格を形成する。これらが死後に海底に沈殿し、炭酸塩鉱物として堆積する。炭酸塩鉱物で一般的なのは、方解石 calcite・アラレ石 aragonite・ドロマイトdolomiteの3種であり、これら3つで天然に存在する炭酸塩のおそらく99%以上を占める.

海底のマントル岩石・蛇紋岩などと海水が反応することで、炭酸塩鉱物が生成されることがある。伊豆・小笠原海溝の超深海では、海水に含まれる炭素が数万年かけてマントル内を循環し、炭酸塩として析出していることが確認されている。

海洋は、地球最大の炭素貯蔵庫の一つであり、炭酸塩はその中で長期的に炭素を固定する役割を担っている。炭酸塩の形成と沈殿は、大気中のCO2濃度にも影響を与えるため、地球温暖化との関連にも直結する。

【蛇紋岩serpentiniteは、主に深成岩のかんらん岩が水と反応して変質した結果生じる変成岩の一種。蛇紋岩は、蛇の体の模様に似た外観を持ち、滑らかな表面が特徴。主に上部マントルに存在し、造山運動に伴い地表に持ち上げられることが多い】 )

ホイーラー・ピークの形成は、ベイスン・アンド・レンジ構造Basin and Range Provinceの一部として理解されている。この地域は新生代新第三紀中新世の約1,700万年前から現在にかけての地殻の引き裂き(伸張)運動によって、山脈と盆地が交互に並ぶ特異な地形が形成された。スネーク山脈Snake Rangeもこの伸張運動の結果として隆起し、ホイーラー・ピークが形成された。ホイーラー・ピークには、氷河の痕跡、モレーンmoraine(氷堆石)などが見られ、更新世後期約2.6万年前〜1万年前には氷河が存在していたことが示されている。

ホイーラー・ピークにおける、かつての氷河活動の痕跡・ターミナルモレーン(端堆石)は氷河の末端に形成された堆積物の丘が、ホイーラー・ピークの東側斜面に残存し、特に標高約3,000m付近に弧状の地形として見られる。ラテラルモレーン(側堆石)は、氷河の側面に沿って形成された堆積物が、谷の両側に尾根状に残っている。現在は森林に覆われている部分もあるが、地形的には識別可能と言う。グラウンドモレーン(底堆石)は、氷河底部に堆積した細粒の堆積物が、谷底に広がる緩やかな地形として残っている。

風化の進行により礫や岩屑の風化が進み、角が丸くなっているものも多いが、氷河由来の亜角礫angular graveの多くが、氷河堆積物としての特徴を保っている。その特徴は、氷河の移動・摩擦・破砕作用によって生じる独特な形状と表面特性を伴う。氷河由来の亜角礫は、U字谷の底部やモレーン堆積物に多く見られる。氷河は岩盤を削りながら進み、砕けた岩片を氷の中や底部に取り込む。その際、岩片同士や岩盤との摩擦によって角が少しずつ削られ、完全な角礫から亜角礫へと変化する。特に氷底での剪断や圧密作用が強いと、粒子の形状に変化が生じやすくなる。氷河底での摩擦により擦痕striationsや研磨痕grinding markも見られる。粒径が揃っていない不淘汰さや、乱雑な配列が特徴となり、ホイーラー・ピーク周辺のような氷河地形では、これらの礫が氷河湖の堆積物や周氷河性波状地(周氷河periglacialによって面的削剥が行われた結果、起伏が低平化して波状を呈する地域。)にも含まれており、特にモレーン(氷堆石)や氷河堆積物tillに多く含まれる地形の成因を読み解く鍵になる。

| ホイーラー・ピークにおける、かつての氷河活動の痕跡 |

|

|

| ホイーラー・ピークはネバダ州のグレートベースン国立公園内にあって、過去の氷河活動の痕跡が残る場所として知られている。 ラテラルモレーンは、氷河の側面に沿って堆積した岩屑の尾根で、氷河の最大範囲や流動方向を示す重要な地形として残っているため、ホイーラー・ピーク周辺の谷沿いに並行して走る細長い堆積の尾根を探すとよいと言われている。 また、雪や氷河が後退した跡に残る岩屑の帯状構造に注目し、氷河の側面に沿った堆積物で識別するようだ。 |

ホイーラー・ピークにおけるU字谷とカールの違いは、氷河による侵食の「場所」と「形状」によって明確に区別される。カール(圏谷)は山頂付近の斜面に形成されるすり鉢状または半円形の窪地で、氷河が山頂近くで長期間停滞し、やがて斜面をえぐるように侵食する。その山頂付近は、三方を急峻な壁に囲まれ、底部は比較的平坦で、氷河の源となる場所であるため、雪や氷が集積しやすい。 日本語ではこれを「圏谷」と呼ぶ 。

U字谷は、山の谷筋に沿って形成される。断面がU字型の広く深い谷で、氷河が谷筋を流れ下ることで、谷底と側壁を広く削られる。河川による侵食によるV字谷よりは、側壁が急で底が広く、氷河が移動しながら谷全体を削ることで形成される。氷河が後退した後、谷底に湖ができることもある(氷河湖) 。

ホイーラー・ピーク周辺の氷河湖の代表的なのが、ステラ湖Stella Lakeとテレサ湖Teresa Lakeで、いずれもグレートベースン国立公園内、ホイーラー・ピークの山麓にあって、氷河地形の名残をとどめる小さな湖で、美しい景観と 静かな湖面が広がる。 ホイーラー・ピークでは、山頂付近にカールが見られ、そこから氷河が流れ下った痕跡としてU字谷が谷筋に沿って広がっている。カールは氷河の「出発点」、U字谷はその「通り道」であることが明瞭である。

ホイーラー・ピークの森林限界付近には、ブリスルコーンパインの古木が群生しており、かつてプロメテウスPrometheusと名付けられた樹齢約5,000年の木が存在していたが、研究のため伐り倒された。

グレートベースンは、かつて湖の底であった地域が水面の低下によって現れ、その後のすべての領域が侵食風化によって形成されてきた。地域内を流れる川はいずれもメキシコ湾や太平洋には流出せず、すべてが内陸流域として完結している。境界線となるのは東ではワサッチ山脈、西ではシエラ・ネバダ山脈とカスケード山脈、北ではコロンビア川最大の支流、全長1,660kmのスネーク川盆地であるが、南側の境界線はやや曖昧である。ネバダ州のほぼ全域、ユタ州の半分、オレゴン州とカリフォルニア州の一部が含まれ、アイダホ州やワイオミング州、そしてメキシコにもわずかにかかっている。「大いなる盆地Great Basin」という名前ではあるが、実態は数多くの小さな盆地から構成されている。グレートソルト湖やピラミッド湖、フンボルト川Humboldt Riverなどがグレードベースン内での雨水の主要な流入先となっている。

グレートベースンは、アメリカ西部に広がる「ベイスン・アンド・レンジBasin and Range」地帯の北端に位置する。アメリカ合衆国南西部からメキシコ北西部にかけての、独特の地形を形成した地域provinceを指す。ベイスンBasinは盆地、レンジRangeは山脈 、または「山や丘の連なり」という意味である。事実この地域にはデスバレーなどの巨大な渓谷が存在しており、南北方向に細長く伸びる乾燥した谷と山脈が交互に入り組む地形を構成している。これらは地溝と地塁によるものが主となっている。

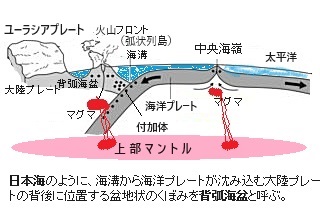

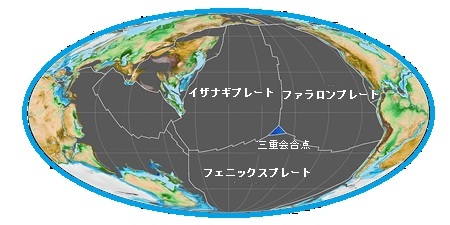

ファラロンプレートは、新生代の漸新世〜中新世(約30〜20百万年前)に、太平洋側から北米プレートの下に沈み込んでいた。このプレートの大部分がマントルに沈み込み、この.沈み込みが浅く広範囲だったため、北米プレートの内陸部まで影響が及び、 沈み込んだファラロンプレートが、やがてマントル内で後退(スラブの後退Slab rollbac)することで、結果、その上部となった北米プレートを引き伸ばす力が加わった。この力が、北米プレートの地殻を水平方向に引き伸ばし、グレートベースンのような「伸張性地形extensional terrain」を形成した。これによりファラロンプレートの大部分が、かつて太平洋側から北米プレートの下のマントルに沈み込み、現在はほぼ消失している。

GPS観測によって、現在もグレートベースンは年間数ミリの速度で東西方向に引き伸ばされていることが確認されている。

|

| 白亜紀初期(約1億4,500万年前)前後のプレート分布。 特にフェニックスプレート・ファラロンプレート・イザナギプレートの三重会合点付近に関するものも含まれる。 フェニックスプレート(アルクプレートまたはドレイクプレート)は、古生代初期から新生代後期にかけて存在した構造プレート、それは、4億1,000万年前にパンサラッサ海のイザナギプレートとファラロンプレートと三重の接合部を形成し、その間にフェニックスプレートはゴンドワナ東部の下に沈み込んだ。 この時代、太平洋プレートは未だ形成初期段階で、イザナギプレートが西太平洋で活動していた。ファラロンプレートは北米西岸に沈み込んで行く。三重会合点は現在の日本列島の南東沖、もしくはさらに東方の海域にあったと推定される。 |

シャツキー海台は、タム山塊(南西)・オリ山塊(中央)・シルショフ山塊(北東)の3つの火山性山塊からなる。特に南西部のタム山塊は、かつて「地球最大の単一火山」と報道されたこともあり、その面積は約31万km2に及ぶ。 噴火当時は浅海の海上に頭を出す火山島だった可能性が高い。陸上噴火の痕跡も確認されている。その後、プレートの移動と冷却による熱収縮で徐々に沈降し、現在は水深3,000m以上の深海底に存在する。

地殻厚は最大30kmに達し、中生代ジュラ紀後期〜白亜紀初期の約1億4,500万年前の前後に形成されたと考えられている。

当時、フェニックスプレート・ファラロンプレート・イザナギプレートの三重会合点付近で活動していたとされ、これがシャツキー海台の誕生に深く関与している。プレート境界の拡大(海嶺)とマントルプルームの影響により、大量の玄武岩質マグマが噴出し、広大な海台が形成された。各山塊は数百万年以内の活動で終了し、南西のタム山塊が最も古く、北東に向かって行くにつれ新しい。

(イザナギプレートは、かつて日本列島の形成に深く関わったが、現在は地表から消滅している。しかし、その痕跡は日本の地質構造に濃密に存在している。中生代白亜紀前期の約1億3千万年前〜新生代古第三紀漸新世後期の約2千5百万年前、現在の北西太平洋に相当する地域で活動していた。その命名は日本神話のアマテラスやスサノオ、ツクヨミなど多くの神の父神であり、神武天皇の7代前の先祖「イザナギ」に因む。

イザナギプレートは、ユーラシア大陸の東縁に北上する形で斜めに沈み込んでいたため、沈み込みにより、海洋堆積物が大陸側に剥ぎ取られ、陸地の基盤となった。やがて、プレートの横ずれ運動により、現在の西日本を南北に分ける巨大断層が形成された。

その間、南方から運ばれた地質体が北上し、現在の西日本の南側と合体した。これが日本列島の原型となった。その後の新生代古第三紀漸新世の 約2,500万年前、イザナギプレートはユーラシアプレートの下に完全に沈み込み消滅 した。現在では、太平洋プレート・フィリピン海プレート・北米プレートなどが日本列島周辺で活発に活動している。 )

中生代から新生代にかけて、ファラロンプレートは北米プレートの下に沈み込んでいた。この沈み込みが、現在のカスケード山脈やシエラ・ネバダ山脈の火山活動を引き起こす要因にもなった。シャツキー海台は、かつてファラロンプレートと連動していた巨大な海底火山地形で、太平洋プレートとの三重会合点で形成されたと考えられている。その「Conjugate(対になる)部分」は、ファラロンプレート側にあったとされ、沈み込みとともに北米プレートの下へと引き込まれた。

沈み込んだファラロンプレートの東側の「スラブSlab」は、マントル内で沈降を続けることで、後方(西側)に引っ張る力(スラブプルSlab Pull)が生み出された。この力が北米プレートの西縁に作用し、地殻を引き伸ばす方向に働いたと考えられている。その結果、ベイスン・アンド・レンジ地帯のような東西に引き伸ばされた地形が形成され、かつては広大なグレートベースンもその一部として生まれた。新生代古第三紀漸新世の約3,000万年前以降、ファラロンプレートの大部分が沈み込みを終え、現在はアメリカ合衆国の西方沖にある小さな海洋プレート断片としてフアン・デ・フカプレートJuan de Fuca plateだけが残っている。スラブプルとマントル上昇(アセノスフィアasthenosphereの上昇)により地殻が引き伸ばされ、盆地と山脈が交互に形成された。

フアン・デ・フカプレートは、北米大陸の西海岸沖、主にワシントン州・オレゴン州・ブリティッシュコロンビア州(カナダ)の沖合にあって、約 250,000 km2の小規模な海洋プレートで、東に北米プレート(沈み込み境界)、西に太平洋プレート(その発散境界がフアン・デ・フカ海嶺;太平洋プレートとの境界にある海底山脈で、新しい地殻が形成される場所)と隣接している。

フアン・デ・フカプレートは、現在も北東方向に移動しており、北米プレートの「カスケーディア沈み込み帯subduction zone」の下に沈み込み続けており、これによりマントルが部分的に融解し、マグマが上昇し これがカスケード山脈の火山活動を引き起こしている(例:セント・ヘレンズ山、レーニア山、フッド山など)。その沈み込み帯では、プレート境界でのストレス蓄積により、数百年周期で巨大地震が発生しており、過去には1,700年にM8.7〜9.2の地震が発生したと推定されている。海底火山のアキシャル海山Axial Seamountでは、最近地震活動が活発化しており、噴火の可能性が高まっている。フアン・デ・フカプレートは、かつて広大だったファラロンプレートの残存部分であるが、将来的には完全に北米プレートの下に沈み込み、消滅すると予測されている。

|

|

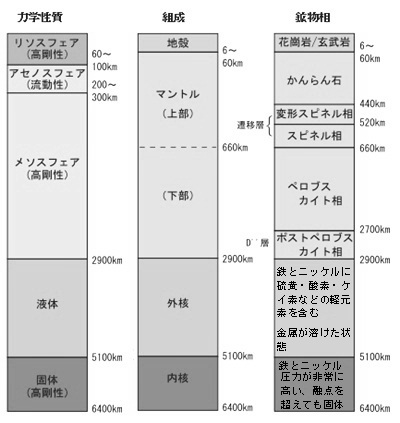

| かんらん石(橄欖石olivine)はM2[SiO4](M=Mg, Fe, Mn, Ca, Ni...)という形式の化学式で表せる鉱物グループで、特にM=Mgである苦土橄欖石とM=Feの鉄橄欖石の固溶体が最も一般的で、超苦鉄質岩、苦鉄質岩を構成する主要な造岩鉱物であり、美しい宝石ペリドットperidotという場合は通常それらの固溶体を指す。元の結晶構造の形を保って固体状態で混じり合っている。 地球の上部マントルの深さ約440km付近までの大部分は苦土橄欖石からなるため、地球上に豊富に存在する鉱物である。 「変形スピネル相(β相)」は、地球内部の高温高圧環境で鉱物が結晶構造を変化させる際に現れる中間的な相で、特にかんらん石olivineが深部へ沈み込む過程で重要な役割を果たす。 その化学式は、主に (Mg,Fe)_2SiO_4 - その結晶構造は、スピネル構造に似ているが、酸素配位や格子の歪みが異なる。 地表近くのかんらん石(α相)が深部へ沈み込むと、圧力により変形スピネル相(β相)に転移。さらに深くなるとスピネル相(γ相:リングウッダイト)へと変化する。変形スピネル相は水を含む能力が高く、地球深部の水循環にも関与し 、プレート沈み込みの際、変形スピネル相は浮力の変化や沈み込みの深度制限に影響するため、マントル対流や物質循環の理解に不可欠な鉱物相と言える。 |

沈み込みが終わった後も、マントルの上昇流が続き、地殻の薄化と伸展が助長された。

ベイスン・アンド・レンジはシエラ・ネバダ山脈の東方からコロラド高原にかけての地域、およびコロラド高原からバハ・カリフォルニア半島の北部にかけての地域を覆っており、アメリカ合衆国のアリゾナ州・カリフォルニア州・アイダホ州・ニューメキシコ州・テキサス州の全域と、ユタ州のほぼ全て、およびメキシコ合衆国のソノラ州・チワワ州・バハ・カリフォルニア州にまたがっている。グレートベースンはもとよりソノラ砂漠、およびメキシコ高原もまた、ベイスン・アンド・レンジの一部である。

ソノラ砂漠は、メキシコ北西部のソノラ州・バハカリフォルニア州・バハカリフォルニアスル州、および米国南西部の一部(アリゾナ州とカリフォルニア州)を含む。メキシコで最も暑い砂漠で面積は260,000km2、乾燥した亜熱帯気候で、北米で最も熱帯の砂漠と見なされている。砂漠の標高の低い部分では、気温は一年中暖かく、降雨はまれで不規則、年間90mm未満であることがよくある。アリゾナの高地も一年中暖かいが、年間平均降水量は100〜300 mmで、より規則的な二季節のパターンで降る。

グレートベースンは、アメリカ西部に広がる「ベイスン・アンド・レンジBasin and Range」地帯の北端に位置する。この地帯は、地殻が引き伸ばされてできた多数の細長い山脈と盆地が交互に並ぶ構造を持っている。それは、新生代新第三紀中新世約1,700万年前から現在にかけて、地殻が東西方向に引き伸ばされる「拡張テクトニクス」によって形成された。この過程で、正断層normal faultが多数発生し、地面が沈降して盆地が形成され、その一方、周囲に山脈が隆起した。グレートベースンは内陸流域endorheic basinであり、海に流れ出る川が存在しない。それは降水が、主に雪として降り、地下水や湖に蓄えられる。代表的な湖にはグレートソルト湖(ミシシッピ川の西で最大の自然湖であり、西半球で最大の塩水湖)やピラミッド湖(ネバダ州北西部のグレートベースン内にある塩湖)がある。このピラミッド湖には、タホ湖から流れてくるトラッキー川が南から注ぐ入るが、湖から流出する川は存在しない。

標高約1,899mの高地に位置し、シエラ・ネバダ山脈に囲まれているタホ湖は、淡水湖であり、塩分濃度は非常に低い。トラッキー川が唯一の流出河川で、北東へ流れてピラミッド湖へ注いでいる。塩湖になるかどうかは、流出河川がない閉鎖系の湖で、乾燥した気候により蒸発量が多く、塩分が蓄積されだけで塩分濃度が高まりやすい。しかも、地質的にも周囲の岩石から溶け出すミネラルが多いなどを要因とするが、タホ湖にはこれらの条件に当てはまらない。そのため、タホ湖は塩湖ではなく淡水湖として保たれている。ちなみに、タホ湖の水は非常に透明度が高く、かつては世界第3位の透明度を誇っていた。地形と水循環の絶妙なバランスが、美しい淡水湖を維持していた。

最終氷期の後期更新世末期の約2万年前には、現在の盆地の多くが巨大な氷河湖で満たされていた。ボンネビルソルトフラッツBonneville Salt Flats(salt flats;塩類平原)は、アメリカ合衆国ユタ州北西部のトゥーイル郡にある密集した塩類平原で、グレートソルト湖の西端にあたる。ボンネビル・ソルトフラッツ以外にも、グレートソルト湖の西部にはいくつかの塩原や蒸発盆地が存在するが、個別の面積情報は限定的と言う。ボンネビルソルトフラッツは、そのの中でも最大で約119 km2 、ほぼ平坦な白い塩原である。更新世の巨大な淡水湖「ボンネビル湖」の湖底の名残である。完新世に入って気候が乾燥化し、塩湖は縮小または消失し、現在の乾燥地形が現れた。

ボンネビルソルトフラッツは長さ約19 km、幅8 kmで、地殻の厚さは約1.5 mで、端に向かって2.5 cm未満、1億4,700万tの塩が埋蔵されていると推定され、そのうち約90%が食卓塩table saltと言う。

現在、雨季には水が薄く張り、ウユニ塩湖のような鏡面風景が見られる。夏には乾燥し、地上最速を競う「ボンネビル・スピードウェイ」が開催される。塩分濃度が高く、地面は硬く締まっているため車両走行が可能になる。

2007年の研究では、1988年〜2003年にかけて地殻の厚さにはほとんど変化がなかったと判断されたが、最近の研究では、特にレースが行われる北西部で厚さが減少していることを示している。フラッツの総面積も過去数十年で縮小している。多くの人は、近くのカリ採掘が主な要因であると考えている。

グレートベースン内で最長かつ最大の川はベア川であり、その長さは571kmに及ぶ。また、最大の流域面積を持つ川がフンボルト川であり、流域面積は4万4千km2である。ネバダ州内に完全に含まれる唯一の主要な河川であるフンボルト川流域は、グレートベースン最大のサブ盆地であり、43,600 km2の面積を網羅している。これは、グレートベースンを横断する唯一の自然輸送動脈であり、歴史的に西方への移動ルートを提供してきた。さらに、2つの主要な鉄道路線が緩やかにその道をたどっている。州間高速道路80号線は、川の源流から河口までの流れをたどっている。グレートベースンにおける降水はほとんどが雪であり、そのほとんどが地下水となる。北アメリカ最大の高山湖であるタホ湖もグレートベースンの中西部に位置する。グレートベースンは一つの盆地ではなく、隣接した分水界の集まりであり、西はサクラメント川・サンワーキン川とクラマス川の分水界、北はコロンビア川・スネーク川の分水界、南と東はコロラド川・グリーン川の分水界がある。

グレートベースン内で最長かつ最大の川はベア川であり、その長さは571kmに及ぶ。また、最大の流域面積を持つ川がフンボルト川であり、流域面積は4万4千km2である。ネバダ州内に完全に含まれる唯一の主要な河川であるフンボルト川流域は、グレートベースン最大のサブ盆地であり、43,600 km2の面積を網羅している。これは、グレートベースンを横断する唯一の自然輸送動脈であり、歴史的に西方への移動ルートを提供してきた。さらに、2つの主要な鉄道路線が緩やかにその道をたどっている。州間高速道路80号線は、川の源流から河口までの流れをたどっている。グレートベースンにおける降水はほとんどが雪であり、そのほとんどが地下水となる。北アメリカ最大の高山湖であるタホ湖もグレートベースンの中西部に位置する。グレートベースンは一つの盆地ではなく、隣接した分水界の集まりであり、西はサクラメント川・サンワーキン川とクラマス川の分水界、北はコロンビア川・スネーク川の分水界、南と東はコロラド川・グリーン川の分水界がある。サンタアナの風は、カタバ風katabatic wind (ギリシャ語で「下り坂を流れる」の意)で、国立気象局National Weather Service(NWS)は、サンタアナの風を「(南カリフォルニアの)強いく熱い、砂埃を含んだ風が、内陸の砂漠地帯からロサンゼルス周辺の太平洋岸に降り注ぐ気象条件」と定義している。

|

| サンタアナの風は、グレートベースンGreat Basinやモハーヴェ砂漠に発達した高気圧から、ロサンゼルス盆地へ向かって吹き下ろす乾燥した下降風で、内陸に高気圧、太平洋側に低気圧があるときに発生する

風の流れを指す。 北東から南西へ、山を越えて海岸へ向かう フェーン現象で、山を越える際に空気が圧縮されて温度が上昇し、湿度が低下する この風は、サンタアナ峡谷Santa Ana Canyon通って吹き抜けることが多く、地名がそのまま風の名前になったと考えられている。 主に秋から冬にかけて(10月〜3月)、トランスバース山脈Transverse Rangesを越えることで風が加速、 サンバーナーディーノ山脈 → サンタアナ峡谷 → ロサンゼルス盆地へ、時速160kmを超える突風になることもある。 火の粉を遠くまで運び、山火事を急速に拡大させ、乾燥により絶縁体に帯電し、火花や爆発事故の原因になることもある。湿度が5%未満になり、植生を極度に乾燥させる 。 |

ある気象学雑誌によると、「予報士が使用する一般的な経験則は、ロサンゼルス国際空港とラスベガスの気圧差を測定することです。9ミリバール(6.858mm水銀柱)の差は、サンタアナのイベントをサポートするのに十分です。」と言う。

乾燥した空気は、高気圧の中心から時計回りに螺旋状に外側に流れる。この乾燥した気団は、東カリフォルニアのモハーヴェ砂漠を横切って海岸に向かって広がり、南カリフォルニア沿岸と砂漠を隔てるそびえ立つトランスバース山脈Transverse Rangesに遭遇する。

サンタ・アナの風が吹き抜ける南カリフォルニアの地形では、トランスバース山脈が重要な影響を及ぼす。先述するように、トランスバース山脈は、通常の南北方向ではなく東西方向に走るという、北米では珍しい特徴を持っている。しかも、トランスバース山脈を構成する山脈は多い。

ロサンゼルスの北に位置し、標高3,068mのウィルソン山などを含むサンガブリエル山脈、サンゴルゴニオ山(標高3,505m)を擁する最高峰地帯で、サンタアナの風の通り道として重要なサンバーナーディーノ山脈、ロサンゼルス西部から太平洋沿岸にかけて広がり、マリブなどの高級住宅地が点在するサンタ・モニカ山脈、ロサンゼルス市内ハリウッドの北北西近郊に位置する丘陵市街地サンフェルナンド・バレーSan Fernando Valleyの北西に位置し、風の加速地帯として知られるサンタスザナ山脈、ベンチュラ郡に位置し、標高は2,000m前後、風の流れを分断・加速する地形要素となるトッパトパ山脈、サンタバーバラ郡の海岸沿いに広がり、トランスバース山脈の西端を形成するサンタイネス山脈などがある。これらの山脈は、グレートベースンやモハーヴェ砂漠からの高圧乾燥空気が太平洋岸へ流れ込む際に、山を越えて下降・加速するフェーン現象を引き起こす。特に以下の山脈が風の通り道として重要である。

サンバーナーディーノ山脈は風の発生源に近く、標高差が大きいためフェーン効果が顕著となる。サンガブリエル山脈は、ロサンゼルス盆地への風の流入を加速させる。サンタ・アナ峡谷は、その峡谷地形により風が集中・加速される。

(サンタ・アナ峡谷Santa Ana Canyonは、アメリカ・カリフォルニア州南部をサンタアナ川がサンタアナ山脈北端を横切る地点に形成された峡谷、具体的には、リバーサイド郡とオレンジ郡の境界付近にあり、川が内陸盆地から海岸平原へと流れ出す重要な地形的通路になる。

サンタアナ川はサンバーナーディーノ山脈から流れ出て、リバーサイド市を通過し、サンタ・アナ峡谷を抜けてオレンジ郡へ向かう。この峡谷は、サンタアナ山脈とチノヒルズの間に位置し、川が太平洋へ向かうルートの一部。- 乾燥した内陸盆地と湿潤な海岸平原をつなぐ風隙(通風地形)としても知られ、サンタアナ風Santa Ana Windsが加速する場所でもある。 )

また、サンジャシント山脈San Jacinto Mountainsはトランスバース山脈には含まれないが、サンタ・アナの風に地形的に影響を与える重要な存在となる。カリフォルニア州南部のリバーサイド郡にある都市パームスプリングスPalm Springsの西に聳える。最高峰は、サンジャシント山San Jacinto Peakで標高3,302m、地質学的にはペニンシュラ山脈系Peninsular Rangesに属す。サンジャシント山脈は、サンタアナの風が太平洋岸へ向かって吹き下ろす際の地形的障壁の一部として機能する。この山脈によって風が峡谷や谷間に集中し、加速される。山を越える際に空気が圧縮され、乾燥・昇温がさらに進むフェーン効果が強化され、サンジャシント山脈の北側にあるサンタ・アナ峡谷が、風の通り道として、その風を集中・加速させる。

グレートベースンの高気圧から沖合の低気圧中心に流れる気団は、海岸沖の低圧領域が気団を沖合に引っ張るため、山岳峠を通って沿岸の標高が低い方向に流れる。

これらの風を導く峠には、ロサンゼルスから北東へ約80kmほどの距離にソレダッド峠Soledad Pass、ロサンゼルスの北東約100kmのカホン峠Cajon Pass、ロサンゼルスの東約130kmのサンゴルグニオ峠San Gorgonio Passがあり、これらはすべて、サンタ・アナが流れ込むにつれて速度が増加することでよく知られている。この速度の増加は、多くの場合、峠のベンチュリ効果による流速が上がる(運動エネルギーが増えると、圧力エネルギーが減る)。

流体が加速するには、後ろから押される力が前より強くなる必要がある。この「押す力の差」が圧力差であり、前方の圧力が低くなることで加速が起こる。つまり、流体が速くなる場所では、周囲の壁を押す力(静圧)が弱くなる。

(風が吹くと窓の外の静圧が下がる → 屋内の圧との差で扉が開く)

同時に、空気が高地から低地に降下すると、温度と気圧は断熱的に上昇し、100 m ごとに 1 ℃上昇する。相対湿度の方は温度が上昇するにつれて減少する。大気は、グレートベースンに到達する前に地形の隆起によってすでに乾燥されており、上層大気からの沈下によってもたらされているため、この追加の温暖化により、相対湿度が10%を下回ることがよくある。

日較差は天候の条件に左右されるが、平均すると、緯度や海陸の配置、海抜高度の影響を受ける。海水は気温変化の影響を受けにくく、陸地は気温変化の影響を受けやすい。このため、日較差は海岸部ほど小さく、内陸部ほど大きくなる傾向がある。

グレートベースンにおける気候は、標高や緯度、その他の要素に左右されるが、標高の高いところほど気温が低く、降水量が多い傾向がある。また、西部はシエラ・ネバダ山脈の雨陰にあたるため、東部よりも乾燥している。ほとんどの地域は乾燥地域か半乾燥地域であるが、高地では高山気候も見られる。標高の高さと乾燥した気候により、この地域では気温の日較差が非常に大きい。その結果、山道の底から強く、暖かく、非常に乾燥した風が谷や海岸平野に吹き込みまれる。これらの暖かく乾燥した風は、時速64kmを優に超えることがあり、特に干ばつ条件下では、茂みや森林火災を深刻に悪化させる可能性がある。

サンタ・アナの期間中、海岸沿いは通常、砂漠よりも暑く、南カリフォルニアの沿岸地域では夏ではなく秋に年間最高気温に達する。カナダや北極圏からの寒気も、北米大陸の広域的な寒冷高気圧を形成する要因になる。この高気圧がグレートベースンに張り出すことで、サンタ・アナ風の発生条件を整えることはある。ただ、直接的にカナダの空気が南カリフォルニアまで流れ込むわけではなく、中継地点である内陸高地で変質・加熱されてからサンタアナ風となる。

サンタ・アナが強い場合、通常の日中の海風が発生しないか、沖合の強い海風が陸上の砂漠風に抑えられ、その日の後半には弱くなる可能性がある。夜になると、サンタアナの風は陸から海に吹く陸風と合流し、内陸の砂漠は熱容量の違いにより海よりも冷たくなり、海風が競合しないため風が強くなる。

目次へ