| 北米モンスーン |  ホウアカが囀り 風が囁く 緑の調べに心を預け 楽しい時を刻めれば! ホウアカが囀り 風が囁く 緑の調べに心を預け 楽しい時を刻めれば! |

||||

|

|||||

| TOP 車山高原お知らせ 諏訪歴史散歩 西岸境界流 | |||||

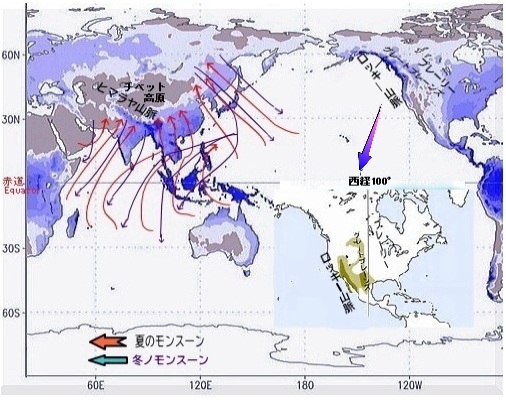

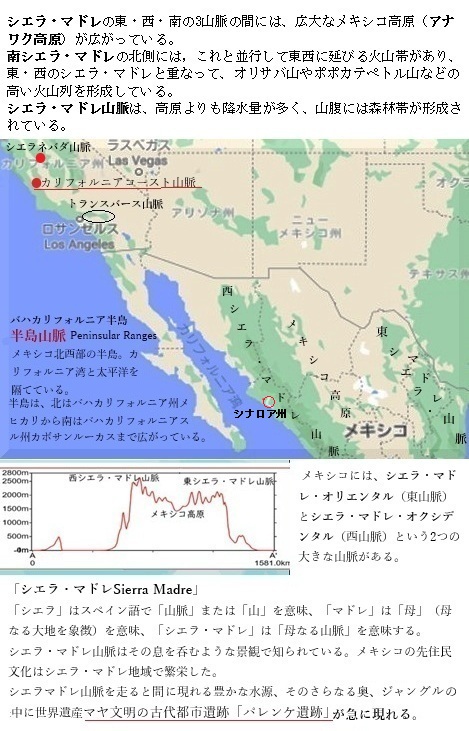

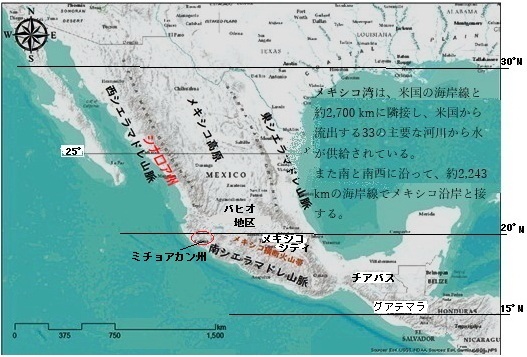

アリゾナモンスーンは南アジアのモンスーンほど強く持続的ではない。これは、メキシコ高原がアジアのチベット高原ほどの高さではないことも一因となる。メキシコ高原は、メキシコ中央北部の大部分を占めている起伏の激しい台地である。標高は平均1,800mで、総じて北から南に向かって高くなっている。メキシコ高原の東には東シエラマドレ山脈が、西には西シエラマドレ山脈があり、東シエラマドレ山脈の最高峰はオリサバ山で標高は5,636m、西シエラマドレ山脈の最高峰はゴルド山で標高は3,328m、どちらもメキシコの壮大な山脈で、それぞれ異なる地形や気候を持っている。しかも、それは南アジアのモンスーンといくつかの特徴を共有している。

|

| カナダや北米の農業は、広大な土地と多様な気候を活かし、穀物や畜産業を中心に発展してきた。 北アメリカ大陸の中央部に広がる草原プレイリーPrairieは、カナダ南部からアメリカ南部にかけて広がっている。Prairieは、フランス語で牧草地または平原を意味する。この地域は、著名な 大平原であり、北米大陸中央部にあたる。雨量の少ない西部では短草が主に見られ、雨量に恵まれた東部は長草が広がっている。 小麦やキャノーラの生産が盛んで、そのキャノーラは、なたね油に使われるアブラナをカナダが改良した新種で、過剰摂取で心疾患の原因となる「エルカ酸(エルシン酸)」と甲状腺に異常をもたらす「グルコシノレート」という成分を減らした。そのユニークな特性により、このオイルは様々な食品の準備で広く使用され、それは世界的に強力な市場シェアを享受し、食品加工とフードサービス産業の両方でますます浸透している。 北米の農業には技術革新が密接に関与し、スマートファーミングやドローン技術の導入が進んでいる。スマートファーミングは、ロボットやAI、ICT(情報通信技術)などの最先端技術を取り入れて、自動化・省力化・高品質化を目指す新しい農業で、これにより、農業の効率化や環境負荷の軽減が図られている。 カナダのプレーリー地帯が農業の中心地であり、広大な土地を活かした大規模農法が展開されている。特に、穀物生産や畜産業が盛んであり、カナダの農業経済において重要な役割を担っている。 北米の農業は貿易協定とも深く関わっており、NAFTA(北米自由貿易協定)による影響で、カナダとアメリカ間の農産物貿易が活発化した。これにより、農業の国際競争力が強化され、輸出市場を拡大させた。 |

それぞれの標高の違いが大きく、モンスーンの様相に大きな影響を与える。特にチベット高原は、アジアモンスーンの形成に重要な役割を果たしている。ヒマラヤ・チベット山塊は、地球の大気の流れに対する巨大な障害物となり、特有のモンスーン気候を生み出す。しかも標高が高いため、夏季には強い加熱効果が生じ、上昇気流を促進してモンスーンの降水を強化する。加熱効果とは主に太陽光エネルギーによるものである。

標高の高い地域では、大気が比較的薄いため、地表に届く太陽光エネルギーの強度が高い。その結果、地表や周囲の空気が強く加熱され、上昇気流が生じやすくなる。これがモンスーンの降水を強化する一因となる。 特に夏季には、日射量が多く、地表の加熱が顕著になるため、強い上昇気流が発生しやすくなる。この上昇気流が湿った空気を高く持ち上げ、雲を形成し、降水を引き起こす。こうしたプロセスは、モンスーンだけでなく、局地的な雷雨や山岳地帯の気候形成にも影響を与える。

モンスーンは季節によって風向きが変化する大気循環の一種であるが、特にヒマラヤ地域では、インド亜大陸とアジア大陸の地形と気圧差が組み合わさり、モンスーンの発生に大きな役割を果たす。夏のモンスーン(6月〜9月)なると、太陽による強い加熱でインド亜大陸上空の空気が膨張し気圧が低下する。

一方、インド洋は比較的涼しいため高気圧が形成される。この圧力差が湿った南東の風をインド洋からインド本土に向けて送り込む。湿った空気はヒマラヤ山脈にぶつかり、上昇して冷やされ、大量の雨を降らせる。この雨は特にガンジス平原や北東インドの中核となっているアッサム地方で重要な役割を果たす。

インド亜大陸は、アジア大陸の一部であっても、地理的・地質学的に特有な形成過程を持つため、特別な区分として扱われることがある。インド亜大陸は、インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータンなどの国々を含み、ヒマラヤ山脈を境にユーラシア大陸と区別されることが多い。この地域は、かつて独立した大陸であり、インドプレートがユーラシアプレートと約5,000万年前から4,000万年前にかけて衝突し始めた結果、ヒマラヤ山脈が褶曲山脈として形成された。

もともとインド大陸は、超大陸パンゲアの一部でしたが、中生代三畳紀初期の約2億5000万年前に分裂し、南半球を移動していた。その後、インドプレートは北上を続け、新生代古第三紀始新世前期の約5,000万年前にユーラシアプレートと衝突し始めた。この衝突によって、海底の地層が押し上げられ、ヒマラヤ山脈の隆起が始まった。さらに、新生代新第三紀中新世の約2,200万年前から1,600万年前にかけて、ヒマラヤ山脈の急激な上昇が起こり、現在のような最高峰エベレスト(海抜からの距離を指標とした標高での世界一、8,848m)が形成された。この過程で、地殻変動が活発化し、モンスーン気候の変化やアジアの地形形成にも影響を与えた。 なお、約5,000万年前にインドプレートがユーラシアプレートに衝突した際、オーストラリアプレートとの境界が曖昧になり、長らく一つのプレートとして扱われていたが、現在ではインドプレートとオーストラリアプレートを分けて考えるのが主流となっている。

ヒマラヤ山脈の背斜部は標高の高い山脈の中心部のエベレストやカンチェンジュンガなどの高峰が連なる地域が該当し、向斜部には比較的標高が低い、ヒマラヤ山脈の南側の丘陵地帯や谷間が含まれる。ネパールやブータンの一部地域は、そのヒマラヤ山脈の向斜部に該当する。ヒマラヤ山脈の南側には、標高が比較的低い丘陵地帯や谷間が広がっており、これらの地域は向斜構造の特徴を備えている。

ネパールでは、ヒマラヤ山脈最南端部のシワリク丘陵南麓沿いと、その丘陵南麓沿いのネパールとインドの国境部を幅30~50kmで東西にのびる沼沢、ネパールで最も標高の低いテライTerai低地が向斜部に該当する。テライ低地は、標高100m前後の沖積平野の低地平原である。テライの 気候は亜熱帯気候であり、降水量は年1,500mm前後であるが、雨季と乾季が明瞭に分かれ ている。特に、カトマンズ盆地周辺やポカラ盆地などは、地質学的に向斜構造の影響を受けた地域と考えられている。 ブータンもヒマラヤ山脈の南斜面に位置し、標高の低い谷間や丘陵地帯が広がっている。ブータンの中央部や南部の地域では、向斜構造による地形の特徴が見られる。

現在もインド亜大陸は北上を続けており、地質学的なプレート活動が活発な地域である。現在もヒマラヤ山脈は隆起しており、年間約5~10mmの速度で上昇していると見られている。これはインドプレートがユーラシアプレートに向かって年間約4~5cmの速度で移動していることに起因している。このプレート運動によって、ヒマラヤ山脈は今後もさらに高くなる可能性がある。

ヒマラヤ山脈の急激な上昇(約2,200万年前~1,600万年前)と日本海の形成(約2,000万年前~1,500万年前)は、どちらもプレート運動による地殻変動の結果で、直接的な因果関係は明確ではないが、ヒマラヤ山脈の隆起は、インドプレートがユーラシアプレートに衝突し、その圧縮によって地殻が押し上げられたことが主な要因である。一方、日本海の形成は、ユーラシア大陸の東縁が引き裂かれ、日本列島が大陸から分離したことによる。これは、太平洋プレートの沈み込みによる影響が大きく、ヒマラヤの造山運動とは異なるメカニズムで進行している。ただし、両者の時期が重なっていることから、広域的なプレート運動の影響を受けていた可能性はある。例えば、ヒマラヤの隆起による地殻の変動が、遠く離れた日本列島の地殻にも影響を与えた可能性があるという説も現にある。また、ヒマラヤの隆起がアジア全体の気候変動を引き起こし、それが日本海の形成に間接的に影響を与えた可能性も想定できる。地球規模でのプレート運動は複雑に絡み合っているため、その解明は 困難を極める。

(ガンジス平原は、インド北部からバングラデシュにかけて広がる広大な沖積平野で、ガンジス川流域に沿って形成された肥沃な土壌を持つため、農業が盛んな地域である。ヒマラヤ山脈から流れ出た河川が運んだ堆積物によってできたこの平野は、世界でも人口密度が高い地域の一つ。

バングラデシュの国土の約80%は平坦な低地であり、そこには世界最大の三角州【ガンジス・ブラマプトラ・メグナ川デルタ】が広がっている。 非常に肥沃な土地が多く、農業が盛んな地域で、 バングラデシュの南東部にはチッタゴン丘陵、東部にはシレット丘陵があり、高度500~1,000mの山々が点在している。 この地域は比較的標高が高く、シレット地方は紅茶の名産地としても知られている。

2020年5月、「20年に1度」といわれる大洪水、ただし過去20年でいえば5度目となる、サイクロンを原因とする大洪水がバングラデシュを襲った。 さらに、降雨の続くモンスーン期にあたる同8月上旬には国土の3分の1が浸水し、550万人以上が被災、105万世帯以上が浸水、145人以上が死亡した。バングラデシュでは、洪水被害と新型コロナウイルス感染症による経済の停滞の二重苦により、人口の約3分の1が貧困状態に陥っている。)

冬のモンスーン(10月〜3月)では、インド亜大陸が冷却され高気圧に覆われる。このため、乾燥した北東の風が吹き、穏やかで晴天が続く季節が訪れる。この時期の乾燥した気候は、農業の収穫期や観光にも適した環境を提供する。

一方、メキシコ高原はチベット高原ほどの標高はないまでも、北米モンスーンに影響を与える。メキシコ高原の地形は、湿った空気の流れを変え、降水の分布に影響を及ぼす。しかし、チベット高原ほどの劇的なモンスーンを気象上形成することはない。

つまり、標高の違いによってモンスーンの強さや降水の分布が変わるのは確かであるが、チベット高原の影響はより激しくアジアモンスーンを形成する。

メキシコ高原

メキシコ高原は標高が高く、気候が比較的温暖で乾燥している。モンスーンは季節風の影響によって降水量が変動する気象現象であるが、.メキシコ高原では、モンスーンの影響は比較的限定的で、特定の地域が夏季に湿潤な気候となることがある。

メキシコ高原は標高が高く、気候が比較的温暖で乾燥している。モンスーンは季節風の影響によって降水量が変動する気象現象であるが、.メキシコ高原では、モンスーンの影響は比較的限定的で、特定の地域が夏季に湿潤な気候となることがある。メキシコ高原は一般的に乾燥した気候で、夏季にはメキシコ湾からの湿った空気が流れ込み、一部の地域で降水量が増加する。 そのモンスーンの影響を受ける地域では、夏季に雨が多くなり、農業にとって重要な水源となる。そのためメキシコ高原では、灌漑農業が重要な役割を果す。特に、モンスーンの影響で降水量が増える地域では、トウモロコシや豆類などの作物が栽培される。

降水量が限られる地域では、地下水や河川を利用した灌漑が行われ、アボカドやトマトなどの作物が生産されている。

メキシコ高原の気候は農業だけでなく、畜産業にも影響を与えている。乾燥した地域では牧草の生育が制限されるため、放牧が一般的になるが、その環境に適応性の高い品種の家畜が飼育されている。メキシコでは、牛・羊・ヤギなどが放牧されている。

特に、ゼブー種(コブウシ)は、乳牛と肉牛に両用

される品種で、乾燥した気候でも生存できるため、メキシコの環境に適している。しかも熱帯地域特有の病気や寄生虫に対する抵抗力が強く、健康管理がしやすい、またゼブー種の肉は、適度な脂肪を含み、風味が良いため、メキシコの食文化にも適している。一部のゼブー種は乳牛としても利用され、特に暑い地域での酪農に貢献しているなど、メキシコの畜産業において重要な役割を果たしている

また、ホルスタイン種の乳牛も多く、特に北部の高原地域では集約的な酪農が行われている。経営の状況については、地域によって異なり、南部では小規模な家族経営が多く、経済的に厳しい状況の酪農家もある一方、北部や西部中央地域では大規模な経営体が多く、技術指導や遺伝資源の改良によって生産性が向上している。大手乳業会社が酪農家に対して、飼育管理や搾乳技術の改善を指導し、より効率的な生産を推進している。

生乳の品質を維持するために、コールドチェーンを整備し、低温輸送システムを導入し、流通の効率を向上させている。

栄養バランスの取れた飼料管理の改善することで、乳量の増加と品質向上が図られている。 例えば、高乳量の品種改良種の導入により乳量の多い乳牛の育成が進められている。更にメキシコの気候に適した品種の改良が行われ、暑さに強い牛の育成を勧奨している。更に国立遺伝資源センターを設立し、遺伝的多様性の評価や遺伝子の保存技術の確立が進められている。

これらの取り組みにより、メキシコの酪農業は生産性の向上と市場競争力の強化を実現している。

メキシコの酪農家の多くは小規模経営であるが、一部の農場では、環境保全を考慮した経営が進められており、広葉樹や果樹の植樹を行うことで持続可能な放牧を目指している。その一方で、高原地域では集約的で生産性の高い経営体が多く、大手乳業会社への供給を担っている。また、メキシコの乳製品市場は拡大傾向にあり、特にチーズの需要が増加しているため、酪農業の生産量の増強が期待されている。

またモンスーンの恩恵を受ける地域では、農産物の生産が活発になり、食品加工業や輸出産業の発展に貢献している。メキシコ高原の気候とモンスーンの影響は、農業や産業の発展に密接に関係している。特に、降水量の変動に対応するための灌漑技術や農業の工夫が重要な役割を果たしている。

メキシコ高原の農産物生産は、食品加工業や輸出産業の発展に大きく寄与し、トウモロコシ加工では、メキシコの主食であるトルティーヤやタコスの生産が盛んで、トウモロコシ粉を使った食品加工業が発展している。またメキシコは世界最大のアボカド生産国であり、アボカドオイルやグアカモーレの加工品が国内外で人気が高い。トマトペーストやソースの生産も活発で、特に北米市場向けの輸出が多い。 メキシコ高原の一部ではコーヒー栽培が行われており、焙煎やインスタントコーヒーの加工業が発展している。特にアボカドの輸出では、米国を中心に世界各国へ輸出されており、メキシコ経済にとって重要な産業になっている。

メキシコ産トマトも北米市場で高い需要があり、特に冬季に米国へ大量に輸出される。加えて、メキシコ産コーヒーは品質が評価され、欧米市場への輸出が拡大している。メキシコ南部に位置するチアパス州は、多くの山岳地帯を含んでいる。東は一部ウスマシンタ川が境界となってグアテマラに接する。

南部は太平洋に面する。特に、メキシコ南東部のチアパス州を中心に広がる山脈で、グアテマラへと続いているシエラ・マドレ・デ・チアパス山脈は、標高が高く、コーヒー栽培に適した気候を持つほか、豊かな生物多様性が特徴で、エルトゥリウンフォ生物保護区などの自然保護区がある。、コーヒー栽培に適した標高の高い地域が広がっている。 この地形が、チアパス州のコーヒー生産の発展に大きく貢献し、適度な気温や降雨量が高品質なアラビカ種のコーヒー栽培を可能にしている。また、標高が高いことによって、コーヒー豆の成熟がゆっくり進み、豊かな風味が生まれる。

(シエラ・マドレ・デ・チアパス山脈はチアパス州を中心とした比較的限定的な地域に広がるのに対し、南シエラ・マドレ山脈はメキシコ南部の広範囲にわたる山脈という違いがある。 )

特に有機栽培が盛ん、チアパス州のコーヒー生産は環境保護の観点からも注目されており、エルトゥリウンフォ生物保護圏内で森林農法を活用し、先住民の知恵を生かして栽培されるコーヒーは、持続可能な農業の一環として管理されている。この地域の農家は、品質向上のために組合を形成し、環境に配慮した栽培方法を採用している。

このチアパス州のコーヒーはグアテマラ産に近い風味を持ち、メキシコ革命の影響を受けた農業政策によって、小規模農家として自立し生産を続けている。近年は国際市場への輸出も増加しており、特にアメリカやヨーロッパ向けの有機コーヒーが人気があり、チアパス州はメキシコ最大のコーヒー生産地となり、国内生産量の約41%を占めている。

チアパス州の住民の多くは貧しい農民である。人口のおよそ3分の1を占めるマヤ・インディオの住民の多くはスペイン語を話せない。州の住民の多くが栄養失調に苦しみ、その数は人口の40%以上と推測される。

メキシコの唐辛子も世界的に人気があり、乾燥唐辛子やソースとして輸出されている。メキシコ高原の農産物は、食品加工業や輸出産業の発展を支え、世界市場での競争力を高めている。

目次

メキシコの国土面積は約197万km2で、約38万平方km2の日本の 約5倍、かなり広大な国で、しかも日本と同様に南北に長い。

メキシコの中央部や北部の一部は亜熱帯気候に分類される。標高が高い地域では気温の年較差が小さく、比較的過ごしやすい。メキシコシティは、緯度は北緯19度26分、経度は西経99度08分あたりで、熱帯に属しているものの、標高が約2,240mと高いため、温暖な冬と少ない降水量が特徴の比較的穏やかな気候になっている。その周辺でも温暖な気候が続き、農業ではとうもろこしやアボカドの栽培が盛んである。

(熱帯とは、緯度による定義では、赤道を中心に北回帰線【北緯23度26分22秒】と南回帰線【南緯23度26分22秒】に挟まれた帯状の地域を意味する。)

|

| 亜熱帯 明確な基準はないが、一般的に緯度25~35度の範囲 最寒月の平均気温が−3℃未満、最暖月の平均気温が10℃以上 熱帯に次ぐ温暖な地域、高温多湿な夏と穏やかな冬 高温多湿な夏と比較的穏やかな冬、乾燥型と湿潤型に分かれる。 2010年から2025年の間に、気候変動の影響で亜熱帯気候帯は両極方向に 約150〜200km拡大したと推定されている。 2025年現在、関東南部から東海地方にかけての地域は、夏季の高温多湿と 冬季の温暖な気候という亜熱帯的特徴を示すようになった。 熱帯 緯度による定義では、最寒月平均気温18℃以上。赤道を中心に北回帰線 (北緯23度26分22秒)と南回帰線(南緯23度26分22秒)に挟まれた帯状の地域を意味する。 熱帯の中には、熱帯雨林気候・熱帯モンスーン気候・サバナ気候の3種類がある。 熱帯雨林気候は年中降水があり、最も雨が降らない月でも月に60mm以上の降水があり 明確な乾季があればサバナ気候、弱い乾季があるところは熱帯モンスーン気候。 |

北部は乾燥した砂漠気候が支配的で、降水量が少なく、昼夜の寒暖差が大きい。そのため農業には灌漑が不可欠であり、広大な土地を活用した企業的な大規模農業が発展している。主に小麦やソルガム(サトウモロコ)や油糧種子、野菜などが栽培され、牧畜では牛の飼育が特に盛んであり、集約的な酪農経営が多く見られる。

羊や山羊も飼育されているが、牛ほどの規模ではない。特に乾燥した地域では、羊や山羊の飼育が適しているため、これらの家畜が選ばれることが多い。

(ソルガムは、昔から伝わるイネ科に属する栄養価の高い穀粒の1種、粒は大抵小さく、円形で、多くはは白色または黄色。世界レベルでは、5番目に生産される穀粒で、年間5,760万トンが生産されている。ソルガムが干ばつや暑さに強く、様々な土壌にも適応できることが高く評価されている。生育が早く生産量が高いため、有機物施用効果も高い。ただ雨が多いと病害を受けやすい。)

メキシコの酪農家は、小規模経営体が9割を占めており、これらの経営体は特に南部地域を中心に多い。その一方、北部の高原地域などでは集約的で生産性の高い経営体が多く、大手乳業会社への供給を担っている。製造された牛乳や乳製品の販売方法も乳業会社ごとに異なるが、中小乳業会社の製品は地場のウェットマーケットに流通するチーズなどが多い。その一方、大手乳業会社の飲用乳やチーズなどの製品は、個包装されており、冷蔵輸送を経て、スーパーマーケットチェーンなどで販売される。大手乳業会社では、コールドチェーンを整備しており、酪農家から受け入れる生乳に比較的高い基準を設けている。

メキシコ北部の酪農におけるコールドチェーンは、生乳の品質を維持しながら効率的に流通させるための整備されたシステム運営を行っている。特に大規模な酪農経営が多い北部地域では、酪農家から生乳を集める際、専用の冷却タンクを使用し、適切な温度管理を行う(生乳の集約管理)。冷蔵トラックを活用し、加工施設や乳業会社へ輸送する(冷蔵輸送)。輸送中の温度変動を最小限に抑えるため、『リアルタイム監視システム』を導入しているケースもある。

乳業会社では、受け入れた生乳を品質検査した後、冷蔵貯蔵施設で保管し、チーズやヨーグルトなどの加工品に適した定温管理が行う。スーパーや飲食店へ配送する際も、集乳センターの貯蔵タンクやミルクローリーなどを備えた流通網を活用し、消費者に新鮮な乳製品を届ける(物流管理の徹底)。

メキシコ北部では、特に大手乳業会社がこのコールドチェーンを整備し、品質基準を厳格に設定しているため、安定した供給が可能になっている。また、乳製品市場の拡大に伴い、コールドチェーンのさらなる強化が進められている。

メキシコは、乳製品の大生産国である米国に隣接していながら生産コストの高さから、原料乳製品の国際競争力は低い。このため、国内の酪農乳業は飲用乳への依存度が極めて高い。これが功を奏して中部以北での大規模酪農が発展した。一方で、大手乳業会社は南部の小規模・零細酪農家を中心に製造されていたオアハカチーズをはじめとする伝統的特産チーズで差別化が図られると、輸出市場の関心を高めている。メキシコ料理が国際的にも認知度を上げている中、TPP11加盟国であり、高価格での販売が期待できる日本へのチーズ輸出に期待が寄せられている。

メキシコの農業では、油糧種子として大豆が重要な作物の一つでありながら、輸入も多く行われている。それは、メキシコの気候や土壌条件が、トウモロコシや小麦の栽培に適している一方で、大豆の国内生産量が少なく、アメリカなどからの輸入に依存しているため、国内生産の拡大が進みにくい。しかも、メキシコの北部地域は乾燥地帯が多く、年間降水量が少ないため、灌漑なしでは農業が難しい。そのため国内生産だけでは需要を満たせない。その上、大豆は食用だけでなく、家畜の飼料や油の原料としても広く利用されている。特に畜産業の発展に伴い、大豆の需要が増加しているため、輸入に頼る必要がある。また、メキシコはアメリカやブラジルなどの大豆生産国と貿易協定を結んでおり、輸入コストが比較的低く抑えられている。メキシコ政府の農業政策も小規模農家の支援や食料安全保障に重点を置いているが、大豆の生産拡大が優先されていない。むしろ国内生産よりも輸入する方が、経済的合理性があると見られている。土地利用の有効性からも、メキシコではトウモロコシなどの主要作物の栽培が優先されるため、大豆の生産面積が限られている。その結果、国内生産量が不足しても、輸入に依存する形になっている。

野菜の栽培では、トマトやアボカド、レモンやライムなどが主要な品種として生産されている。特にトマトは輸出品としても重要な位置を占めている。メキシコ北部のトマト生産の主産地は、シナロア州であり、この地域はメキシコ国内のトマト生産量の約40%を占めている。特に冬季(10月~5月)に多く栽培されている。シナロア州が主産地となった理由は、温暖な気候と豊富な日照量がトマト栽培に適しているためである。しかも、1990年代後半以降、温室栽培が導入され、より安定的かつ効率的に生産できるようになった。シナロア州は「メキシコの穀倉地帯」あり、メキシコシティは国内最大のその消費市場である。

その後、米国との貿易が盛んとなり、輸送コストを抑えながら大量輸出を実現し、米国内では冬季の露地栽培が難しいこともあって、メキシコ産トマトの需要が高まる。2003年の北米自由貿易協定(NAFTA)により完全自由化後では、年間を通じた輸出が可能になった。メキシコ産トマトは米国産よりも安価であり、競争力があるため、メキシコ産トマトの輸出先分のほぼ全量が米国向けになった。

メキシコのトマト産業は、米国市場への依存度が高いものの、近年はTPP11加盟国の日本市場への輸出拡大にも取り組んでいる。メキシコ北部の農業は、地域の気候や地形に適応した形で発展しており、牧畜と農業がバランスよく行われている。

中部

メキシコの中部は、国の中央に広がるメキシコ高原を中心とした地域で、首都メキシコシティを含むエリアにあたる。標高が高く、2,000m以上の高地が広がっているため、気候は比較的穏やかで過ごしやすい。またメキシコ高原は、国土の中央部に広がる高原地帯で、標高が高く、乾燥した気候でもある。東側にシエラ・マドレ・オリエンタル、西側にシエラ・マドレ・オクシデンタルがあり、高原を挟む形になっている。メキシコシティ周辺は盆地になっており、都市が発展しやすい地形と言える。

気温は年間を通じて6℃~27℃の範囲で変動し、極端な寒暖差は少ない。メキシコ中部は乾季(11月~4月)と雨季(5月~10月)に分かれ、雨季には午後から夕方にかけてスコールが発生することが多い。乾季は湿度が低く、30%以下になることもあり、肌の乾燥対策が必要で、標高が高いため、昼夜の寒暖差が大きいのが特徴で、日中は暖かくても夜は冷え込むことがある。

メキシコ中部は、標高の高さと地形の影響で、比較的穏やかな気候が続く地域であるが、旅行や滞在を考えているなら、乾季を含む3月~5月が最も快適な時期と言える。

中部は温暖で湿潤な気候を持ち、標高の高い地域では涼しい気候が続く。メキシコシティの北西に当たるメキシコ高原の盆地一帯がバヒオ地域と呼ばれ、地下水や灌漑システムが整う肥沃な農地がメキシコの中央高原地帯に広がり、多様な農業形態が見られる。標高は1,500〜1,800m、温暖な気候で適度な降水に恵まれた、メキシコの主要な農業地帯になっている。特にハリスコ・アグアスカリエンテス・グアナファト・ケレタロ・サンルイスポトシ・サカテカスの6州がバヒオ地区として知られている。とうもろこしやトマト、アボカドなどの栽培が盛んで、酪農も発展している。特にハリスコ州やケレタロ州では、集約的な酪農経営が行われており、生乳生産量が多く、大手乳業会社への供給が行われている。

この地域では、ホルスタイン種などの乳牛が飼育されており、大規模な酪農経営が発展している。特にハリスコ州はメキシコ国内で最大の生乳生産州の一つであり、バヒオ地域の酪農業を支える重要な拠点となっている。このバヒオ地域の酪農業は、乳製品の加工産業とも密接に関連しており、チーズやヨーグルトなどの製品が国内外に供給されている。近年は技術革新や遺伝資源の改良によって生産性が向上し、より効率的な酪農経営が進められている。

(「生乳生産」は専門用語として使われるため、一般的には音読みの 「せいにゅうせいさん」 で読むことがほとんど。)

メキシコは世界最初のアボカド生産地であり、世界最大のアボカド生産国であり、世界最大の消費国でもある。肥沃な火山性の土壌、理想的な気候、更に何世紀にもわたる専門家の研究で、アボカドが年間を通して収穫できる世界で唯一の生産地にもなった。特にメキシコ西部に位置し、南西部の太平洋に面しているミチョアカン州がその中心地になる。メキシコ産アボカドの多くは「ハス種」で、耐久性や輸送のしやすさから世界的に人気がある。実はアボカドにはたくさんの品種が存在し、その中でも日本のアボカド市場で一番流通しているのが、「ハス種」のアボカドである。ハス・アボカドの優れた点は、その美味しさだけでなく、育てやすさ、柔軟な作物スケジュールに適応、しかも耐久性に優れ、輸送や保存に強いなど様々な特性がある。また、コンパクトなハス・アボカドの木は、同じ面積に多くの木を植えることが出来、栽培作業も容易である。

2025年のメキシコのアボカド生産量は275万トンに達すると予測されており、輸出量も増加が見込まれている。主な輸出先はアメリカ合衆国で、日本は第2位の輸出先となる。メキシコ産アボカドは、メキシコ産アボカド生産者・輸出梱包業者協会The Avocado Producer and Exporting Packers Association of Mexico(APEAM)の「乾物標準品質管理プログラム」に準拠し、すべての果樹園とパッキングハウスから最高品質のアボカドだけが厳格な品質管理の下で出荷されている。2009年、APEAMが投資した最先端技術によって、果実を生産する農園を1時間以内にトレースバックTrace Backできるようになった。アボカドはメキシコの経済にとって重要な作物であり、国内外での需要の高まりにより、今後も生産が拡大していく見込みである。

(時系列を遡って記録をたどることをトレースバックと呼ぶ。例えば出荷した製品に問題が発生したとき、適切にトレースバックできれば影響のあるロットや工程を特定し、原因をいち早く調べられる。ロットや工程が特定できれば、速やかに工程改善・品質改善を実施することができ、製品品質の向上・安定に繋がる。)

ミチョアカン州はメキシコの西部に位置し、州都はモレリアで、その州都モレリアとメキシコシティの距離は、約300km、車で移動すると、所要時間は約4~5時間になる。

ミチョアカン州は、メキシコ独立戦争において重要な役割を果たした。特に、独立運動の指導者であるホセ・マリア・モレロスはミチョアカン州出身であり、州都モレリアの名前は彼にちなんでいる。メキシコのローマ・カトリック教会の神父であり、メキシコ独立革命(メキシコ独立戦争)における独立派の一人である。1811年のミゲル・イダルゴ神父(メキシコ独立運動における初期の指導者。独立闘争の途上で捕らえられ処刑された。「メキシコ独立の父」として評価される。)処刑後に、彼の主導権を引き継いだ。モレーロスは戦略家としての才能を示し、もっとも優秀な指導者の一人となった。後にスペイン軍に捕えられ、1815年に銃殺により処刑された。

南部

南シエラ・マドレ山脈は、メキシコの東西に広がるシエラ・マドレ山脈より南方、南北回帰線 (緯度23.4度)より更に南の約北緯15度~19度の間に広がっているため、地形や気候の影響が中部とは異なる。

東シエラ・マドレ山脈はメキシコ湾岸に沿って広がり、西シエラ・マドレ山脈は太平洋岸に沿って伸びている。これらの山脈はメキシコ高原を囲む形になっており、南シエラ・マドレ山脈はその南端に位置する。

鉱業については、南シエラ・マドレ山脈周辺でも鉱物資源が豊富で、金や銀、銅などの採掘が行われているが、東西のシエラ・マドレ山脈と比べると鉱業の規模はやや小さい傾向がある。特に西シエラ・マドレ山脈では鉱業が盛んで、多くの鉱山が稼働している。

それでも南シエラ・マドレ山脈はメキシコ南部に広がる重要な山脈で、地域の気候や農業、産業に大きな影響を与えている。

この山脈は標高3,700m近くに達する山がいくつかあり、気候を大きく左右する。標高の高い地域では極めて寒い。低地では熱帯性気候が支配する。また、山脈が湿った空気を遮るため、風下側の山脈の東側の地域では乾燥した気候になる。南シエラ・マドレ山脈周辺では、標高や気候の違いを活かした多様な農業が行われている。標高の高い地域ではコーヒーや果物の栽培が盛んで、低地ではトウモロコシや豆類が栽培されている。特に、山脈の東側では降水量が多く、農業に適した環境が整っている。

メキシコ南部では農業のほか、鉱業や観光業も重要な産業となっている。山脈には鉱物資源が豊富に存在し、金や銀、銅などの採掘が行われている。また、自然の美しさを活かしたエコツーリズムも発展しており、ハイキングや自然探索が人気になっている。

メキシコの南部の沿岸地域、メキシコ湾岸・カリブ海沿岸・太平洋沿岸などは熱帯気候に属し、雨季(5月~10月)と乾季(11月~4月)がはっきりしている。年間を通じて高温多湿で降水量が多いため天水農業が中心になる。特にユカタン半島やメキシコ南東に位置するチアパス州では熱帯雨林が広がり、小規模農家による栽培が一般的で、カカオやコーヒー、バナナやパイナップルなどの熱帯作物が主要な農産物となっている。

チアパス州は、東ではウスマシンタ川が境界となってグアテマラに接する。南部は太平洋に面する。面積は73,887km2、人口は5,543,828人、チアパス州の住民の多くは貧しい農民である。人口のおよそ3分の1はマヤ・インディオで地方住民の多くはスペイン語を話せない。州の住民の多くが栄養失調に苦しみ、その数は人口の40%以上と推定される。

また、ユカタン半島やメキシコ湾岸ではヤシ油(ココナッツオイル)の生産が盛んになっている。この地域は高温多湿の熱帯気候であり、ヤシの栽培に適した環境が整っているため、ヤシ油の生産が発展した。特にユカタン半島では、豊富な降水量と肥沃な土壌がヤシの栽培を支えている。

メキシコでは古代からヤシの栽培が行われていたという明確な証拠は少ないが、ユカタン半島やメキシコ湾岸ではヤシの木が自然に生育していた。マヤ文明やアステカ文明、テオティワカン文明など古代メソアメリカ文明では、主にトウモロコシ・カカオ・アボカドなどの栽培が盛んであった。

(テオティワカン文明は、メキシコ高原【メキシコ中央高原】で開化し、1世紀から7世紀にかけて栄えた古代文明で、ここには太陽のピラミッドや月のピラミッドなど、600基以上のピラミッドが現存し、古代の整然とした都市計画の実相が観想できる。また、都市の中心を貫く「死者の道」沿いには、20以上の神殿が並んでいるとされている。また、ケツァルコアトルの神殿は、高さ約20mもピラミッド構造を持つ重要な建造物の一つ。 この文明は、宗教、記念碑的建造物、都市計画、芸術において、後のマヤやアステカ文明に大きな影響を与えた。)

2011/12年には、不調な天候によりアメリカ産大豆がやや減産となり、続いて南米産大豆が大幅に減産となった。続く2012/13年度は、アメリカ全土が56年ぶりと伝えられる旱魃に襲われ、とうもろこしなどに大きい被害を被った。このため、油糧種子の国際需給は逼迫し、農産物価格が再び高騰し、とうもろこしや大豆ともに史上最高値を更新した。しかし、アメリカ産大豆の方は、ハリケーンのもたらした雨により大幅減産を免れ、その後、南米大豆が増産に転じたことから、2012/13年の油糧種子の生産量は前年度より増加する。その後、2013/14年から2018/19年にかけて概ね増産傾向、2019/20年は減産も高い水準を維持、2020/21年以降は回復し、増産傾向にあり高水準を維持している。この背景にあるのが、大豆油へのバイオ燃料需要増が、農家の大豆増産意欲増に繋がったと思われている。

植物油は、世界的な人口増などにより食料需要の増大が続いていたことに加え、再生可能燃料としての需要も重なっていることなど、国際価格は以前に比べ高い水準にある。世界の油糧種子生産量約6億トンの内、大豆が過半を占めている。つまり、世界の油糧種子市場は大豆によって主導されていると言っても過言ではない。油糧種子の国際価格は、大豆の価格変動につれて他の種子の価格が並行的に動くことが一般的な推移となった。

油糧種子は、適切な気象条件さえ備わっていればどこでも生産することが可能で、現実に世界の多くの国で生産されている。その一方、油糧種子の多くは収量が低く、農業経営が経済的に成立するためには広大な農地が必要になる。このため、高い供給力を有する国は、天候条件と国土面積に恵まれた数少ない国に限定されている。これとは逆に、ごまのように機械化農業に適さない油糧種子の場合は開発途上国でしか生産されなくなり、産地が分散せざるを得ないのが現状である。

代表的な油糧種子として大豆や菜種では、大豆は、ブラジル・アメリカ・アルゼンチン・中国・インド・パラグアイ及びカナダの7カ国で、世界の生産量の9割超を占めている(2022/23年。以下同じ)。また、菜種は、カナダ・インド・オーストラリア・中国・ドイツ及びフランスの6カ国が世界生産量の7割弱程度を占めている。このことは、これらの一部の地域でも旱魃などの被害により生産変動が生じると、世界の供給量に大きい影響を及ぼすことになる。最近では、2008年、2012年、2021/2022年に生じた国際価格の高騰が、そのことを物語る。

ヤシ(椰子)はヤシ科の樹木の総称で、ココヤシやアブラヤシ、ナツメヤシなど様々な種類がある。ヤシは熱帯に分布する樹木であり、熱帯の定義である「最寒月の平均気温18℃以上」が、自生できる限界である。ヤシの木は食用油の生産だけでなく、古代より建材や繊維、飲料としても利用されていた。ココヤシはヤシ科の代表的な作物で、原産地はインド洋~東南アジア~オセアニアのあたりだと考えられている。ココヤシの果実をココナッツといい、ココナッツの内側の白い部分(胚乳)を削り取って乾燥させたものをコプラと呼ぶ。ココヤシは様々な部位によって用途があり、果実(ココナッツ)は食用にしたり、油(ヤシ油)やココナッツミルクを取ることができる。ヤシ油やココナッツミルクは食用にされる他、化粧品や石鹸などの化学工業原料になる。

果肉からは、繊維を取り出してロープを作ったり、幹を建築資材、葉を屋根材して利用することもできる。ココヤシは旱魃に弱いため、年中雨が多い熱帯の高温多湿な地域で栽培される。生産量上位の国は、インドネシア、インド、フィリピンであり、 また、オセアニアの島国でも盛んに栽培されている。ココナッツの内側の白い部分(胚乳)を乾燥させて保存性を高めたコプラは、オセアニアの島国の重要な生産・輸出品になっている。コプラは油を多く含むため、油(ヤシ油)をしぼり出して食用の油や洗剤、化粧品の原料として使用される。 油を抽出した後に残った果肉(ココナッツケーキ)は繊維を多く含むため、ウシなどの反芻動物の餌に使われる。これらの島国は規模が小さいため国別の生産量上位には表れないが、コプラはオセアニアの島国にとっては主要な輸出品になっている。

特に、ユカタン半島のマヤ文明では、ヤシの葉を屋根材として使用していた記録が残っている。近代になってから、メキシコ南部ではヤシ油(ココナッツオイル)の生産が本格化し、現在では持続可能な農業の一環として栽培が進められている。ココヤシCocos nuciferaの種子(ココナッツ)から抽出される植物油で、主に食用や化粧品・医薬品・工業用途などで利用されている。

ヤシ油の生産は、特に東南アジアの国々が主要な生産国となっている。2023/2024年の見込みデータによると、世界のヤシ油の生産量は308.1万t であり、パーム油palm oilの生産量は約8,184.9万t、大豆油が約6,204.0万tであれば、パーム油と大豆油が世界の植物油市場を主導する主要な油種であることを示す。また、世界全体の植物油の生産量は2022/23年の実績で約2億2,372万tと報告されている。

2023/24年の見込みでは、ヤシ油はがフィリピン世界最大の生産国で、約123.8万t、次いでインドネシアが約85万tの生産量である。ただフィリピンのヤシ油生産量が減少している。その主な理由は、気候変動・病害虫被害・労働力不足・土地利用の変化などが影響している。特に、2024年の旱魃がココナッツの収穫量に大きな影響を与え、前年同期比で約19%減少したと報告されている。また、台風や暴風雨の頻度が増加し、ココヤシ農園の被害が拡大している。

フィリピン以外にも、インドネシアやマレーシアなどの主要生産国で減産が報告されている。これらの国々では、以下の要因が影響している。エルニーニョ現象による旱魃が発生し、ココナッツの生育に必要な降水量が不足し、「ココナッツスケール」などの害虫が広がり、農園が荒廃した。一方で収益性の高いパーム油生産への移行が進み、ココナッツ農園の面積が減少した。これらの要因により、ヤシ油の供給が減少し、国際市場での価格上昇が続いている。

ヤシ油の生産は、食品・化粧品・バイオ燃料など幅広い用途に利用されるため、今後も国際市場での需要が高まると予測されている。ココナッツオイルは中鎖脂肪酸(MCT)を豊富に含み、ダイエットや健康維持に良いとされ、食品市場での人気が上昇している。また保湿効果や抗菌作用があるため、化粧品やスキンケア製品の原料として用途が広がっている。加えて持続可能なエネルギー源として、バイオディーゼルの原料としての利用が進んでいる。今後も健康志向の高まりや持続可能なエネルギーへの移行が進む中で、これらの生産国の役割はさらに重要視される。

近年では、メキシコの農業技術の向上によりヤシ油の生産量も増加している。しかも幅広い用途があり、国際市場での需要が高まっている。特にアメリカやヨーロッパへの輸出が増えている。

環境負荷を抑えた栽培方法が導入され、持続可能な農業への移行が進んでいる。品質向上のための研究が進められ、より高品質なヤシ油の生産が可能になっている。健康志向の高まりにより、ヤシ油の需要は今後も増加すると予測されている。

このように、メキシコの気候は農業や牧畜の産業に大きな影響を与え、地域ごとの特産を産み出している。

目次

アリゾナモンスーンでは、太陽が地球を加熱する際、陸は海よりも速く暖まり、その熱気が上昇するにつれて低圧ゾーンを形成し風を引き込む。風の変化に伴い、アリゾナモンスーンがメキシコ北部に出現するのは通常は5月で、湿気に満ちたモンスーンの海洋からの空気は、ニューメキシコとアリゾナに向かって北に移動し、南西の暑い空気とメキシコの冷たい空気の圧力差によって加速される。

アリゾナモンスーンは多くの要因の影響を受けて強化される。特にモンスーンに大きな影響を与える1つの要因は、メキシコ湾から水分をもたらすエルニーニョ南方振動である

エルニーニョ・南方振動El Niño-Southern Oscillation(ENSO)とは、南太平洋東部で海面気圧が平年より高い時は、インドネシア付近で平年より低くなり、南太平洋東部で平年より低い時は、インドネシア付近で平年より高くなるというシ−ソ−のような変動が起り、これを南方振動と呼ぶ。南方振動は、貿易風の強弱に関わることから、エルニ−ニョ/ラニーニャ現象と連動して変動する。このため、南方振動とエルニーニョ/ラニーニャ現象を大気と海洋の一連の変動として見るとき、エルニ−ニョ・南方振動(ENSO:エンソ)という言葉がよく使われている。

エルニーニョ南方振動(ENSO)は、広大な太平洋の海面水温と大気の変動が連動する現象で、世界各地の気候に影響を与えている。

ENSOの変動は、メキシコ湾周辺の降水パターンにも影響を及ぼす。エルニーニョが発生すると、太平洋東部の海水温が上昇し、通常の貿易風が弱まる。その結果、大気の循環が変化し、メキシコ湾岸周辺では湿った空気が流れ込みやすくなり、降水量が増加することがある。

つまり、貿易風が弱まるのは、海面水温の変化が大気の循環に影響を与えるためで、通常、貿易風は東から西へ吹き、暖かい海水を西側へ押し流す。しかし、エルニーニョ現象が発生すると、太平洋東部の海面水温が上昇し、その影響で大気の対流活動が変化する。

太平洋東部の海面水温が上昇は、その上空の大気が暖め、上昇気流が強化する。上昇気流が強まることで、太平洋東部の気圧が低下し、通常の貿易風を生み出す気圧差が小さくなる。貿易風は、通常、太平洋西部の高気圧と東部の低気圧の気圧差によって生じため、エルニーニョ時にはこの気圧差が縮小し、貿易風が弱まる。

貿易風が弱まることで、暖かい海水が西側へ押しやられず、東側へ広がる。これがさらに貿易風の原動力となる気圧差を弱めるフィードバックを生み出す。このように、エルニーニョ現象は海洋と大気の相互作用を通じて、貿易風の強度を変化させる。

また、エルニーニョ現象が発生すると、北米の一部では異常気象が発生し、豪雨や洪水のリスクが高まり、特に、米国南部やメキシコ湾周辺では降水量が増加する傾向があり、洪水のリスクが高まることが報告されている。

また、エルニーニョ現象は北米のジェット気流の変化を引き起こし、通常よりも南へ蛇行しやすくなり、その結果、湿った空気が流れ込みやすくなり、米国南部やカリフォルニア州などで豪雨が発生する可能性が高くなる。

一方で、エルニーニョ現象の影響は地域によって異なり、米国西部では干ばつが発生することもあるため、気象パターンの変化には特に注意が必要になる。

気象庁のデータによると、エルニーニョ現象の発生時には、北米の気候に大きな影響を与えることが確認されている。

気象庁の「エルニーニョ現象発生時の3〜5月(北半球の春)の天候の特徴」よれば、「米国南部~メキシコで多雨傾向が見られます。」とある。

「エルニーニョ現象発生時の6〜8月(北半球の夏)の天候の特徴」には、「降水量は、米国西部、太平洋熱帯域、ペルー南部~チリ中部で多雨傾向が見られ、アラスカ南部、南米北部及びその周辺で少雨傾向が見られます。」とある。

「エルニーニョ現象発生時の9〜11月(北半球の秋)の天候の特徴」には、「気温は、南米北部~中部太平洋熱帯域で高温傾向が見られます。降水量は、南米北部及びその周辺で少雨傾向が見られます。」とある。

「エルニーニョ現象発生時の12〜2月(北半球の冬)の天候の特徴」では、「気温は、南米中部~カリブ海諸国~中部太平洋熱帯域で高温傾向が見られ、降水量は、米国南部~メキシコ北部で少雨傾向が見られます。」とある。

逆にラニーニャの時は、太平洋東部の海水温が低下し、貿易風が強まるため、メキシコ湾周辺では乾燥した気候になりやすくなる。ENSOは、メキシコ湾の気候だけでなく、世界各地の気象パターンに影響を与える重要な要素であることが分かる。

ラニーニャ現象は、太平洋赤道域の海面水温が平年より低くなる気象現象を言う。発生の主な原因は、貿易風の強まりで、貿易風が強くなると、暖かい海水が西側のインドネシア付近に吹き寄せられることで、東側の南米沖では冷たい深層水が海面へ湧き上がる。 このメカニズムに特に影響するのが貿易風の強化、つまりこの湧昇現象の活発化により、南米沖でも.冷たい深層水が海面へ湧き上がり、その海面水温を低下させる。 この海面水温の低下が大気の循環に影響を与え、さらに貿易風を強めることでラニーニャ現象が持続する。 ラニーニャ現象が発生すると、世界各地の気象に影響を及ぼし、日本では猛暑や厳冬の傾向が強まることがある。

ラニーニャ現象が北米に及ぼす影響は、季節によって異なる。冬季には、アメリカ南部では乾燥し暖かい傾向が強まり、一方で北部や太平洋岸北西部では寒冷で降水量が増加する。夏季には、アメリカ中西部では旱魃.のリスクが高まり、熱波が発生しやすくなる。春季では、北米の一部では降水量が減少し、農作物の生育に影響を与えることがある。秋季に及ぼす影響は、南米西部沿岸や太平洋熱帯域では低温傾向が強まる。その一方、モンゴル東部やインド西部では多雨傾向が見られ、米国南部やカナダ北西部では少雨傾向が強まる。 この気象変動のメカニズムは、ラニーニャ現象による太平洋の海面水温の低下が貿易風の強化に繋がり、これにより、大気の循環が変化し、北米の気象パターンに影響を及ぼす。

|

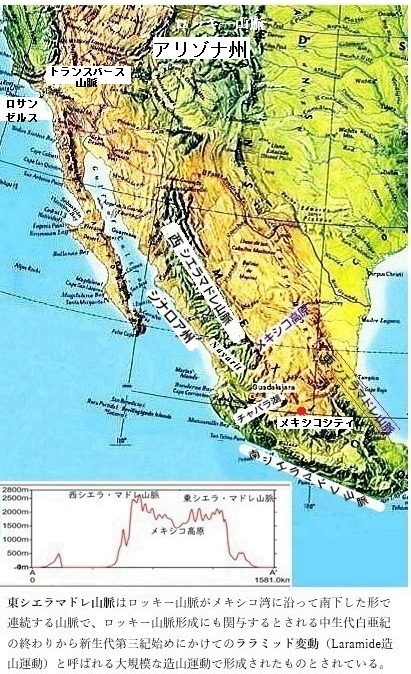

| トランスバース山脈は、カリフォルニア州南部にあって東西方向に伸びる地形の山脈で、トランスバース山脈はその名の通り「横断的(Transverse)」な特徴を持つ。 その主な山脈は、サンガブリエル山脈・サンタモニカ山脈・サンバーナーディーノ山脈など、その最高峰サンゴルゴニオ山(標高約3,505m)。 その東西に伸びる地形と地震活動が活発なのは、トランスバース山脈の形成が、サンアンドレアス断層が深く関係している。 この断層は北米プレートと太平洋プレートの境界に位置し、プレートの動きによって地殻が圧縮され、山脈が隆起した。 地質的には変成岩や堆積岩が多く見られ、過去の地殻変動の痕跡を遺す。 この地域は地震活動が活発であり、プレートの動きによって地形が変化し続けている。 トランスバース山脈は気候にも影響を与え、ロサンゼルス盆地の気象パターンを決定する要因の一つとなっている。 |

トランスバース山脈Transverse Rangesと半島山脈Peninsular Rangesは、カリフォルニア州南部に位置する地形であり、アリゾナモンスーンの気象パターンに度々影響を与える。トランスバース山脈は、北アメリカの太平洋岸山脈の自然地理学的地域に入り、カリフォルニアコースト山脈(カリフォルニア州デルノルテまたはハンボルト郡から南のサンタバーバラ郡まで644 kmに及び)の南端から始まり、この南カリフォルニアは東西に伸びるトランスバース山脈によって州の北部と分けられており、トランスバース山脈にはセントラル・バレーとモハーヴェ砂漠を分けるテハチャピ山地も含まれている。太平洋岸から東、サンバーナーディーノ市の北にあるサンバーナーディーノ山脈まで160km以上にわたってあるサンタスザナ山脈やサンタモニカ山脈およびサンガブリエル山脈の間のバレーには都市部がちりばめられている。この山脈の最高峰サンゴルゴニオ山は標高3,505mもある。カリフォルニア州南部で東西方向に伸びる珍しい山脈で、通常南北に走る他の山脈群とは異なる。これにより、太平洋からの湿った空気の流れを遮ることがあり、地域の気候に影響を与える。

ペニンシュラ山脈が南にある。ペニンシュラ山脈は、南カリフォルニアからバハカリフォルニア半島の南端まで1,500 km伸びる山脈のグループで、それらは、アラスカからメキシコまでの太平洋岸に沿って走る北米太平洋岸山脈の一部である。標高は150〜3,300 mの高低差である。

半島山脈は、カリフォルニア州南部からメキシコのバハ・カリフォルニア半島にかけて広がる山脈で、太平洋の影響を受ける地域の気候を形成する要因の一つである。アリゾナモンスーンは、夏季にアメリカ南西部で発生する季節風で、湿った空気をもたらし、激しい雷雨を引き起こす。このモンスーンの湿気は、メキシコ湾や太平洋から供給され、カリフォルニア州南部の地形によってその流れが変化することがある。特に、トランスバース山脈や半島山脈が湿った空気の流れを妨げたり、局地的な降水パターンを作り出したりする。これらの山脈はアリゾナモンスーンの影響を受ける地域の気候に関与し、降水量や気温の変化をもたらす要因の一つとなっている。

アリゾナモンスーンは、主にメキシコ湾や太平洋からの湿った空気が流れ込むことで発生し、激しい雷雨や局地的な洪水をもたらすことがあるが、乾燥した砂漠地帯にとって貴重な雨をもたらす重要な気象現象でもある。

アリゾナモンスーンは、アリゾナ州で夏に発生する季節的な気象現象で、湿った空気が流れ込み、激しい雷雨や突風を伴うことがある。このモンスーンは、農業や牧畜に様々な影響を与える。アリゾナは乾燥した気候のため、モンスーンの雨は農作物にとって貴重な水源となる。特に、綿花やトウモロコシなどの作物はこの雨を利用して成長する。ただ、短時間で大量の雨が降るため、農地が冠水し、作物が被害を受けることがある。また、湿度が高まることで、カビや病害虫の発生が増え、農作物に悪影響を及ぼす。

アリゾナ州では、干ばつの影響が深刻化しており、農業に大きな影響を与えている。特に、牧草地の状態が「非常に悪い」または「悪い」と評価されており、農業生産にとって厳しい状況が続いている。アリゾナ州の牧畜業も干ばつの影響を受けており、牧草の供給不足が深刻化している。これにより、肉用牛の淘汰や早期販売が進み、家畜市場には通常の4倍以上の牛が出荷される状況にもなる。最近、アリゾナ州の家禽飼養施設で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、日本への輸出が一時停止される措置が取られた。

この高気圧は、季節の変化に伴い徐々に移動し、秋になると勢力が弱まり、モンスーンの影響も減少する。

シエラ・マドレSierra Madreは、メキシコの北西から南東に連なる大山脈で、長さは約2,400km、標高は3,000m以上に達する。第三紀の激しいララミド造山運動Laramide orogenyによってつくられた褶曲山脈で、東・西・南の三つの山脈よりなる。

ララミド造山運動は、中生代白亜紀終期の約 7,000万年前から新生代古第三紀始新世終期の3,500万年前 にかけて北米西部で発生した造山運動で、ロッキー山脈の形成に大きく関与した。

この造山運動の主な原因は、現在は存在しないファラロンプレートの沈み込みによる。通常、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際には急な角度で沈み込むが、ララミド造山運動の時期には、沈み込み角度が比較的浅かったため、火成活動が大陸の奥深くで発生した。この浅い沈み込みにより、北米プレートの広範囲にわたって圧縮力が働き、沈み込んだプレートが大陸プレートの根元を引きずるように働き、地殻を変形させ山脈や高地を奥の方に形成した。その圧縮された地殻が隆起して型成されたのがロッキー山脈を含む北米西部の地形であった。ファラロンプレートの沈み込みが進むにつれて、その後一部が分裂し、現在のフアン・デ・フカプレートやココスプレート、ナスカプレートなどの小さなプレートが生まれ、これらは現在も活動している。このプロセスは、地震活動や火山活動にも影響を与え、北米西部の地質構造をさらに複雑なものにした。通常の沈み込み帯では火山活動が活発になるが、ララミド造山運動では火成活動が大陸の奥深くで発生した。新生代古第三紀始新世終期の約3,500万年前にファラロンプレートの活動がほぼ消滅するとともに、その造山運動が終息したが、フアン・デ・フカプレート・ココスプレート・ナスカプレートは、かつてのファラロンプレートの名残として現在も活動を続けている。

その後の北米大陸の変貌は、フアン・デ・フカプレートが現在の北米プレートの西側に沈み込んでおり、カスケード山脈の火山活動を引き起こしている。1980年5月18日、それまでほとんど知られていなかったカスケード山脈のセント・ヘレンズ山(ワシントン州スカマニア郡に位置する大型の活火山)が突如噴火を起こし、世界中の関心をカスケード山脈に集めた。これは、沈み込んだプレートがマントル内で溶け、マグマを供給することで火山を形成していた。

ココスプレートは中央アメリカの西側で沈み込んでおり、メキシコや中米の火山活動や地震の原因となっている。特に、メキシコの地震活動は、このココスプレートの沈み込みによるものである。

ナスカプレートは南米の西側で沈み込んでおり、アンデス山脈の形成に関与している。プレートの沈み込みによって地殻が圧縮され、山脈が隆起する。

ファラロンプレート自体はほぼ消滅したが、その断片であるフアン・デ・フカプレートやココスプレートなどが現在も沈み込みを続けている。これらのプレートの沈み込みによって、北米西部では地震や火山活動が活発に続いている。また、ファラロンプレートの沈み込みの影響は、北米大陸の地殻深部に痕跡として残っており、マントル対流の研究において重要な手がかりとなっている。

ララミッド造山運動は、北米の地形形成に大きな影響を与え、現在のロッキー山脈の基盤を作り上げた。シエラ・マドレ山脈も、ララミッド造山運動によって形成された山脈の一部で、この造山運動は、約7,000万年前から3,500万年前にかけて北米西部で発生した大規模な地殻変動により、ロッキー山脈をはじめとする多くの山脈の形成に関与した。

シエラ・マドレ山脈もこの影響を受け、褶曲構造や断層が形成された。特に、東シエラ・マドレ山脈は、ロッキー山脈の延長としてメキシコ湾に沿って南下し、ララミッド変動による圧縮と隆起によって形成されたと考えられている。この地域では、褶曲構造が顕著で、山頂部が背斜軸、谷部が向斜軸となる波状の地形が見られる。つまり、山の頂上が背斜軸、谷が向斜軸というのは、地殻変動によって地層が波状に曲がり、盛り上がった部分(山)が背斜構造に対応し、低くなった部分(谷)が向斜構造に対応している。日本の山岳地帯にもこのような地形が多く見られる!

(完全に固結する前に地殻の変動によって横方向に圧縮されると、波形に曲がる。これを褶曲と呼び、盛り上がった箇所を背斜(はいしゃ)、沈んだ箇所を向斜(こうしゃ)と呼ぶ。大規模な褶曲の場合、盛り上がった箇所は山となり、侵食されると周囲よりも古い地層が露出する。沈んだ箇所は盆地となり、堆積物が埋めていく。)

ロッキー山脈の背斜軸(はいしゃじく)と向斜軸(こうしゃじく)は、プレートの衝突や圧縮による地殻変動の結果として形成された。ロッキー山脈は、約7,000万年前から4,000万年前にかけてのララミー造山運動によって、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込むことで、地層が強い圧縮を受け、波状に変形することで褶曲が生じた。圧縮された地層は、波状に変形し、盛り上がった山の頂上が背斜軸anticline、その背斜構造に対応し低くなった谷が向斜軸synclineとなった。その後、風化や侵食によって背斜軸の高い部分が削られ、向斜軸の低い部分には堆積物が溜まり、現在の地形が形成された。背斜軸anticlineは、ロッキー山脈の中心部に多く見られ、特に北米の山岳地帯のコロラド州やワイオミング州で顕著になり、向斜軸synclineは、北米北西部のモンタナ州やそのモンタナと接するカナダ西部のアルバータ州の盆地部分に多く、堆積物が溜まりやすい地域となっている。

(アルバータ州は天然資源が豊富なカナダの中でも、特に石油・天然ガス資源に恵まれており、水素・アンモニアの製造においても大きなポテンシャルを有している。その州都は中央部のエドモントンで、オイルサンドのほか、北部の鉱物資源、金・ダイヤモンド・銅・亜鉛・鉛・鉄鉱石の主要な供給基地になっている。州の最大都市であるカルガリーは物流と交通の要所であり、カナダを代表する商業都市であり、しかも石油産業の中心地である。2都市はともに都市圏人口が100万人を超えている。

カナダのレアメタル・タングステン供給基地の一つは、ユーコン準州のマクトゥング鉱床で、これは世界最大級の未開発の高品位タングステン鉱床の一つである。最近、米国とカナダの政府がこの鉱山の開発を支援するために約38億円【3,540万カナダドル】の資金を共同投資したことを発表した。)

|

| メキシコでは、雨季(6月~10月)のハリケーンによる農業被害が深刻な影響を及ぼす。特に、メキシコ東部のユカタン半島やメキシコ湾岸では、強風や豪雨による洪水や土壌流出が発生し、生育中の農作物を壊滅させる。 例えば、2024.10.07ハリケーン「ミルトン」が、現地時間の7日夜から8日午前にかけて、ユカタン州半島付近を通過した。 道路の冠水や倒木が報告され、農地被害も甚大だった。ユカタン州では人口のほぼ40%が停電に見舞われている。同州の港湾都市プログレソでCNNが撮影した映像には、根こそぎ倒れたヤシの木や、損壊したドック、転覆したボートなどが映っている。 農業用の灌漑システムが機能しなくなり、作物の生育に支障をきたす。 農業従事者は、ハリケーンシーズンに備えて防風対策や排水設備の強化を行い、被害を最小限に抑える努力をしている。メキシコ政府も、災害対策として農業支援策を講じることが多い。 特にカリブ海沿岸やメキシコ湾岸の被害が大きい。 「ミルトン」はフロリダ州に接近する際に発達し大型となり、フロリダ州西海岸のシエスタキー付近に上陸した。ハリケーンの強風などでフロリダ州内約340万世帯で停電。竜巻については国立気象局が州内に90回の竜巻警報を出し、1州に1日に出された竜巻警報の回数としては過去最多となった。 実際の被害としてセントルーシー郡では、90分間に12回前後の竜巻が確認され郡内で6人が死亡した。中部東岸のヴォルシア郡でも死傷者を伴う被害が発生。フロリダ州内では少なくとも16人が死亡した。 |

「力学的に強制された現象」とは、主に地形や大気の流れによって強制的に発生する気象現象を指す。北米モンスーンの場合、一般的なモンスーンのように海陸の温度差による熱的な要因だけでなく、ロッキー山脈などの地形が風の流れを変えることで発生するという特徴がある。ロッキー山脈がジェット気流の流れを変え、湿った空気を米国南西部へ誘導する。山脈の影響で湿った空気が強制的に上昇し、対流性の降水を引き起こす。一般的なモンスーンは海陸の温度差が主な要因となるが、北米モンスーンは地形による風の偏向が主要な要因と考えられている。

メキシコのシエラマドレ山脈がジェット気流を偏向させ、温度の高い湿った大気を上昇させることで対流性の降水を引き起こすことが知られている。このような地形の影響が、アリゾナモンスーンの降水パターンに関係している可能性が指摘されている。

シエラ・マドレ・オリエンタル(東山脈)とシエラ・マドレ・オクシデンタル(西山脈)は、アリゾナモンスーンの形成に重要な役割を果たしている。これらの山脈は、メキシコからアメリカ南西部にかけて広がり、モンスーンの風の流れを変えることで降水パターンに影響を与える。一般的にモンスーンは、陸地と海洋の温度差によって生じると考えられているが、北米モンスーンは山脈による風の変化が主要な要因となっていることが研究で示されている。

この影響により、アリゾナ州を含む米国南西部では、夏季に強い降水帯が形成され、雷雨や局地的な豪雨が発生しやすくなる。これがアリゾナモンスーンの特徴であり、地域の気候や生態系に大きな影響を与えている。

対流性の降水とは、地表の空気が暖められて上昇し、上空の冷たい空気とぶつかることで発生する降水現象である。暖かい空気が上昇すると、気温が低下し、水蒸気が凝縮して雲が形成される。そして、雲の中の水滴が成長して重くなると、雨として地表に降りて来る。

このタイプの降水は、短時間で強い雨が降ることが特徴で、雷を伴うことも多い。例えば、熱帯地方のスコールや、日本の夏の午後に発生する夕立が対流性降水の代表例である。特に、アリゾナモンスーンのような気象現象では、対流性降水が頻繁に発生し、局地的な豪雨をもたらす。

目次

キャノーラの開発

カナダ菜種協会Canola Council of Canadaは、「2025年にカナダの菜種生産量を2,600万tまで拡大する」という遠大な目標を掲げる野心的な生産拡大計画を発表した。

カナダで生産されている菜種は、キャノーラCanolaという名称で呼ばれている。

Canolaの名称については、『a construction of Canada and ola, meaning oil』と説明されている。この『ola』については『Oil Low Acid』を省略したものと解釈されている。このため、学術書や英語の辞書には、『Canadian Oil Low Acid』 の省略形がキャノーラであるとされている。この名称は、キャノーラの開発を巡る背景を理解するうえで重要な意味を含んでいる。それは、旧来の菜種Rapeseedとは全く異なる品種の作物であると、カナダの開発の成果の誇示表明している。

菜種は、日本や中国では古くから食用油として利用されてきた。日本では、江戸時代に菜種油の生産が広がり、天ぷらなど揚げ物料理の発達に寄与してきた。菜種油とは、 「セイヨウアブラナという植物から採取される『植物油』」で、日本でもっとも多く生産されている油で、世界シェアで見てもパーム油palm oil(アブラヤシの果実から得られる植物油)、大豆油に次いで3番目に多く生産・消費されている。現在、菜種油は調理油として確固たる地位を築いているが、江戸時代には照明に用いる「灯油」であった。 食用として一般庶民に広まったのは江戸時代の中期、外国から伝わった『天ぷら』の大流行に伴って、菜種油が普及したと言われている。江戸時代では、「にぎり鮨」や「蕎麦切り」と並んで、ファストフードの代表的なものであった。 明治期以降も全国で菜種が栽培され、菜種油は日本で製造される植物油を代表する存在となった。現在の日本植物油協会会員企業も、国産菜種の搾油から事業を始めた企業が少なくない。 しかし、欧米では、菜種油が食用油として広範に利用された歴史は浅く、漸く50年余を経たに過ぎない。

アブラナ(油菜)は、西アジア~北ヨーロッパが原産のアブラナ科アブラナ属の二年生植物である。油菜の原種は、西アジアから北ヨーロッパの大麦畑に生えていた雑草で、農耕文化と共に拡散したと考えられている。 父祖3代にわたるスイスの植物学者ド・カンドル(1806‐1893年)の『栽培植物の起源』によれば、スカンジナビア半島からコーカサス地方ならびにシベリアに至る地域でその野生種が見付かったと記す。 油菜は、中国にはシベリア経由で紀元前に既に伝播していた。漢代の中国に渡ると栽培作物となり多様な野菜を生むなど、東アジアで古くから栽培されている。アブラナ属の花はどれも黄色で似通っていることから、アブラナ属の花を指して「菜の花」と呼ばれる事が多い。 アブラナ属以外のアブラナ科の植物には白や紫の花を咲かせる種もあり、これらは「白い菜の花」「ダイコンの菜の花」などとも呼ばれる。日本では弥生時代以降から利用されたとみられる。少なくとも、大陸との交流も盛んになった450年頃には伝来して、飛鳥時代にはこれら食文化も既に伝わっていた。本来は菜、つまり葉物野菜として利用され、古事記では吉備の菘菜(あおな)、万葉集では佐野の茎立(くくたち)として登場し、花芽についても、延喜式に記されている。

日本で菜種が油糧種子として一般に広く利用されるようになったのは、江戸時代を迎えてからであった。欧米では、13世紀ごろから北欧地域で栽培利用が進んでいたと言う。しかし、その主な用途は食用ではなく、潤滑油であった。菜種油は金属の表面にうまく吸着することから、それまでの潤滑油よりも性能が高いとされていた。しかし、精製技術がないため、特有の臭いが食用としての利用を阻んだ。菜種油の潤滑油として利用された最盛期は第二次世界大戦の時期で、軍用車両や兵器に用いる潤滑油需要が増大したことによる。カナダが本格的に菜種生産を推進し始めたのは、このころであった。同時に粗油を精製する技術の開発が急がれていたが、欧米では菜種油が食用に広く用いられることは稀であった。

大戦の終焉によって潤滑油需要が激減するなか、菜種油は行き場を失っていた。カナダが精製した菜種油の食用向け販売を試みたのは1956~57年の時期であったが、市場には受け入れられなかった。特有の臭いがし、クロロフィルの存在による緑色を帯びた油が、消費者になかなか受け入れられなかった。

消費者に受け入れられなかった最大の理由が、菜種にはエルカ酸erucic acidとグルコシノレートglucosinolateが含まれていることであった。実験動物への投与試験により、エルカ酸の過剰摂取は心疾患をもたらす要因となる可能性があるとの研究結果が発表され、その後、1977年にWHO/FAO合同委員会が、エルカ酸の過剰摂取に対する警告が発せられた。また、グルコシノレートは家畜の甲状腺腫を誘因するとされ、水溶性のため油には含まれないが、植物体から油分を搾油した油粕の菜種ミールrapeseed mealに残るため、家畜飼料として利用することが敬遠されがちであった。 これらのことが、欧米での菜種搾油を制限する要因となった。

(エルカ酸については、その後、投与試験に用いた雄のラットに特有に見られる症状であることが確認され、現在では、この説は否定されている。)

現在、菜種は主にカナダやインド、中国が主要な栽培国であり、3国で世界全体の生産量の6割程度を占めている。その他、南半球ではオーストラリアで生産される他、ロシア、ウクライナやドイツ、フランスやポーランドなど欧州でも栽培が盛んな作物となっている。

1970年前後、カナダの中央部にあたる広大な草原地帯『平原3州』のマニトバ・サスカッチェワン・アルバータの各州の農業は、もう一つの問題に直面していた。平原3州は、世界でも有数の高い生産性を有する小麦や大麦の大産地であった。しかし、このころ、小麦や大麦の国際需給は商業的には供給過剰という難題に直面していた。1970年、カナダ政府は小麦など穀物生産を90%も削減するというセットアサイドset aside(特定の目的のために、持続可能な土地管理を促進するための制度)政策を実施した。 当時のカナダの農業にとって、小麦や大麦と並ぶ新たな主要作物の導入が「焦眉の急」となり、新規導入作物として期待を担った菜種には、上述のような事情を抱えていたので、菜種に含まれるエルカ酸とグルコシノレートを減らすダブル・ロー品種の開発が、菜種の品種改良に携わる研究者たちの切実な課題となっていた。

2つの成分を同時に減少させることは困難な課題であったが、育種研究者たちの努力はその壁を突破することに成功した。政府による種子登録が行われた記念すべきダブル・ロー品種第1号は、1974年にマニトバ大学のキース・ダウニーKeith Downey博士とバルダー・ステファンソンBaldur Stefansson博士の共同研究により生まれた。この品種はBrassica napus の改良種で、エルカ酸の含有量が5%を下回り、「Tower」 と命名された。今後の菜種品種改良研究が目指すべき「塔」という思いが込められていた。その後もダブル・ロー品種の開発が続き、1977年にはBrassica rapaの改良種として 「Candle」と命名された品種が開発された。新品種開発の未来を照らす「燭光」という思いが込められていた。その後もダブル・ロー品種の開発が続き、定着していくことに伴い、1978年、西部カナダ植物油協会(Western Canadian Oilseed Processors Association。現在のCanadian Oilseed Processors Association)は、ダブル・ロー品種が旧来の菜種Rapeseedとは全く異なる品種であることを鮮明にするため、製造・販売する菜種油に「キャノーラ油」と命名した。その後も新しいキャノーラ品種が続々と登場し、1980年にはエルカ酸含有量が2%未満のキャノーラが開発され、完全に旧来の菜種に取って代わる存在となった。 キャノーラは、エルカ酸含有量が2%未満、グルコシノレート含有量が30ppm未満の形質をもつ新たな品種として定着することとなった。

グレートプレーンズとプレーリー

グレートプレーンズGreat Plains(大平原)とプレーリーPrairie(大草原;牧草地) は、どちらも北アメリカの広大な草原地帯であるが、グレートプレーンズはロッキー山脈の東側に広がる地域で、西経100度付近まで続く。約200万km2 あり、カナダ南部からアメリカ合衆国の中央部、メキシコ北部まで広がる。降水量が少なく、ステップ気候に分類される。

一方、プレーリーはその東側に位置し、ミシシッピ川まで広がっている。約160万万km2 、アメリカ合衆国の中西部からカナダ南部にかけて広がる。降水量が比較的多く、温帯湿潤気候に分類される。

グレートプレーンズの方が広範囲に広がっているが、プレーリーはより肥沃な土壌を持ち、農業に適した地域と言える。

気候に関しては、グレートプレーンズは西経100度より西側に広がる地域で、年間降水量が500mm未満と少なく、ステップ気候で乾燥し背丈の低い草原が広がっている。プレーリーの方は西経100度より東側に位置し、北部は冷帯であるが概ね温帯湿潤気候に属し、 年間降水量が500mm以上と降水量が多く、背丈の高い草原が印象的である。気温の違いについては、グレートプレーンズの方が乾燥しているため、昼夜の寒暖差が大きくなる傾向がある。プレーリーは湿潤な気候のため、比較的穏やかな気温変化が見られる。

そのため農業も、グレートプレーンズでは、灌漑を利用した小麦栽培や放牧が盛んで、プレーリーでは、肥沃な土壌を活かして小麦やトウモロコシの栽培や、キャノーラの生産も推進している。

ひまわり油・パーム油palm oil・大豆油・菜種油は四大食用油と呼ばれ、ロシアによるウクライナ侵攻によりひまわり油の供給難により、ほかの3つの食用油の価格が上昇している。ウクライナは世界のひまわり油の約50%を生産している最大の輸出国で、ドイツやベルギー、フランスなどヨーロッパが主な輸出相手国である。ロシアも同様にひまわり油の生産国であり、ウクライナと併せると世界の約75%を生産している。日本を含むアジアではひまわり油を使用した製品数は少ないものの、ヨーロッパではメジャーな食用油になる。

ロシアによるウクライナ侵攻は、ロシアとウクライナからの重要な穀物輸送を中断させ、世界の肥料供給にひずみを生じさせ、食糧供給に重大な支障要因になっている。何百万人もの人々が補助金付きのパンや安価な麺類に頼っている中東・アフリカ、一部のアジア諸国では、小麦や大麦、その他の穀物の手頃な価格の供給が失われたことで、食糧不足と政情不安の可能性が高まっている。国連食糧農業機関によると、植物油の価格は2022年2月に過去最高を記録し、3月にはさらに23%上昇した。

現状、インドネシアとマレーシアで主に生産されているパーム油は、既に生産国の人件費の高騰に見舞われ、更に大豆の生産国であるアルゼンチンやブラジルは旱魃により生産量が減少している。また、菜種油の生産国であるカナダも同様に旱魃により生産量が減少している。このように食用油の供給は既に不安定な状態にあり、そこにロシア・ウクライナの衝突が重なり、さらなる影響が危惧されている。

カナダ統計局が発表した最新の生産予測によると、カナダの農家は2022年に当初考えられていたよりもキャノーラと小麦の栽培は少なかったが、大麦とオート麦の栽培は多かった。キャノーラの生産量は1,817万4,000トンで、旱魃に見舞われた2021年の1,375万7,000トンから大幅に増加しているが、その公式の数値は9月予測の1,909万8,000トンを大幅に下回り、貿易予測の下限を下回っていた。

その結果、取引量が少なく、多くの国が自給自足している穀物に比べ、大多数の国は植物油の輸出ショックに対してより脆弱になった。2019年から2021年にかけて、パーム油(58%)、大豆油(14%)、ひまわり油(13%)、キャノーラ油(7%)を合わせると、世界市場で取引される植物油の92%を占める。オリーブ油・綿実油・落花生油・サフラワー油・パーム核油などは、残りの8%を占めるに過ぎない。

大豆油は、世界最大の大豆生産国であるアメリカが、同時に最大の大豆油生産国でもあったが、最近では中国が膨大な大豆を輸入して搾油し、アメリカを追い抜く存在となった。菜種油の生産も、大豆油と同様に主要な菜種生産国が上位を占めていたが、中国は、2008/09年から菜種油の生産を510万tの大台に増加させた。これは、中国の菜種搾油工場は菜種の生産地である内陸部に立地していたのを、2008年から中国の沿岸部にも輸入菜種を搾油する工場を建設し搾油開始したことにより、2012年、2013年には580万t迄に増産した。この間、カナダから輸入する菜種が黒足病Blacklegの病原体を運び、中国国内の菜種生産に打撃を与えるとの理由で輸入制限を行った。その後、中国・カナダ間の協議による、国内産菜種に影響を及ぼす懸念がないとされる港湾輸入制限廃止による増減が生じなかった。

2019年3月6日、中国外務省の陸慷報道局長は6日の記者会見で、中国の税関当局がカナダの農業大手からのキャノーラ(菜種)輸入を停止したことを明らかにした。この会社が輸出した菜種から有害物質が繰り返し検出されたことが原因と説明しているが、中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)を巡る両国の関係悪化が影響したと見られる。 ロイター通信によると、輸入停止となったのはカナダの農業大手リチャードソン・インターナショナルと言う。

陸報道局長によるとカナダは菜種の世界最大の生産国であり、輸出国でもある。 陸は「中国税関がカナダ産の菜種から危険で有害な物質を何度も検出し、うち1社が輸出した菜種の検疫の問題が特にひどかった」と言う。「有害物質が入り込めば農業生産と生態系に重大な脅威となる。中国政府は国民の健康と安全を守る必要がある」と強弁した。 陸は「中国税関が法律、法規、国際慣行にのっとって輸入を一時停止する決定をした」措置であると主長した。

カナダでは司法当局が1日、昨年12月に拘束したファーウェイの孟晩舟副会長について、米国への身柄の引き渡し手続きを進める許可を出したばかりだ。カナダ側の決定に対し、中国外務省は「強い不満と断固とした反対」を表明していた。

中国では、小麦転換による菜種の国内生産が減少や、夾雑物問題による菜種輸入減少の影響もあり、菜種油生産量が減少し近年300万t台前半の生産量で推移した。2021年から増加に転じ直近2022/23年は430万t弱、2023/24年も430万t台に乗る動きとなっている。

世界の菜種供給国となったカナダでは、国内における菜種油生産設備の増強が進んでおり、菜種油の生産が着実に増加していたが、2021年産菜種の不作から2021/22年は大きく減少した。2022/23年回復に転じ430万t弱、2023/24年は460万tに増える動きになっている。

最近、中国はカナダ産菜種に対する反ダンピング調査を開始した。その前に、カナダは、米国や欧州連合(EU)の動きに足並みをそろえ、中国から輸入する中国製電気自動車(EV)に100%の関税を課すと発表していた。また、中国製の鉄鋼とアルミニウムについても25%の関税を課す方針を示した。これは、カナダがなどに追加関税を課したことへの報復措置とみられている。

中国商務省は、「多くの関係者の反対や説得にもかかわらず、カナダが中国からの輸入品に対して取った差別的で一方的な制限措置を強く非難し、断固として反対する」と表明。中国は自国企業の正当な利益を守るために必要な措置を講じると述べた。 カナダは食品やバイオ燃料に使用される菜種の世界最大の輸出国で、中国は世界最大の油糧種子輸入国だ。

2021年のカナダのキャノーラ生産は熱波の影響を大きく受け、生産量が1,376万tに減少した。特にブリティッシュコロンビア州では、気温が49.6度に達し、異常な高温が続いた。この熱波により、農作物の生育が阻害され、キャノーラの収量が大幅に減少した。

キャノーラは比較的涼しい気候を好むため、極端な高温により生育が遅れ、品質が低下する。また熱波によって土壌の水分が急速に蒸発し、旱魃が深刻化した。これにより、キャノーラの根が十分な水分を吸収できず、生育不良が発生した。カナダ全体のキャノーラ生産量は約1,376万tに減少し、前年より大幅に落ち込んだ。

2022年には約2,000万tに回復した。この回復は、気候条件の改善と農業技術の向上によるものと考えられいる。輸出量については、2021年は生産減少の影響で輸出が減少したが、2022年には中国への輸出が大幅に増加し、世界的な需給の引き締まりが続いている。また、カナダ国内での搾油量も増加しており、キャノーラの需要は依然として高い状態にある。

2022年のカナダのキャノーラ輸出量は約840万tで、主な輸出先は米国・中国、日本であった。いずれの国も前年と比べて増加しており、特に中国への輸出の伸びが突出している。カナダは世界最大級のキャノーラ輸出国であり、輸出市場の好調が生産拡大の要因となっている。

中国は世界最大の菜種生産国であり、長江流域を中心に国内生産が行われている。しかし、食用植物油の消費量が増加しているため、国内生産だけでは需要を満たせず、菜種や菜種油の輸入も行われている。近年、中国政府は菜種の品質向上に取り組んでおり、エルシン酸やグルコシノレートの含有量が低い品種の育成を進めている。また、栽培技術の改良や機械化の導入により、生産効率の向上が図られている。 一方で、国際的な貿易摩擦の影響を受け、カナダ産菜種の輸入が減少するなどの課題も多い。これにより、国内生産の強化が進められているが、食用植物油の安定供給には輸入の多元化も重要な課題となっている。

カナダや北米の農業は、広大な土地と多様な気候を活かし、穀物や畜産業を中心に発展してきた。北アメリカ大陸の中央部に広がる草原プレイリーPrairieは、カナダ南部からアメリカ南部にかけて広がっている。Prairieは、フランス語で牧草地または平原を意味する。この地域は主に、大平原として知られ、内陸の広大な大平原の一部を形成している。雨量の少ない西部では短草が主に見られ、雨量に恵まれた東部は長草が広がっている。小麦やキャノーラの生産が盛んで、そのキャノーラは、菜種油に使われるアブラナを改良した品種で、過剰摂取で心疾患の原因となる「エルカ酸(エルシン酸)」と甲状腺に異常をもたらす「グルコシノレート」という成分を減らすことに成功している。そのユニークな特性により、このオイルは様々な食品の製造過程でも広く使用され、世界的に強力な市場シェアを獲得し、食品加工とフードサービス産業の両方にますます浸透している。

また、北米の農業には技術革新が密接に関与し、スマートファーミングやドローン技術の導入が進んでいる。スマートファーミングは、ロボットやAI、情報通信技術 Information and Communications Technology(ICT)などの最先端技術を取り入れて、自動化・省力化・高品質化を目指す新しい農業で、これにより、農業の効率化や環境負荷の軽減が図られている。

カナダのプレーリー地帯が農業の中心地であり、広大な土地を活かした大規模農業が展開されている。特に、穀物生産や畜産業が主力となり、カナダの農業経済において重要な役割を担っている。北米の農業は貿易協定とも深く関わっており、NAFTA(北米自由貿易協定)による影響で、カナダとアメリカ間の農産物貿易が活発化した。これにより、農業の国際競争力が強化され、輸出市場を拡大させてきた。

目次