| 原始地球 primitive earth TOP お知らせ 諏訪歴史散歩 太陽系のメカニズム さわやか信州 |

|

|

The atmosphere of the early Earth was rich in volcanic gases.

Life may have originated in the oceans of the early Earth. In the primitive Earth, fire and stone danced beneath a sky of chaos, |

北アルプスの雪解け水が安曇野の伏流水として湧き上がる二筋の川の水、混じり合わないのは、河川支流のそれぞれの密度や水温の違い、合流地点の流れも緩慢であれば、水は容易には合流しない。 |

| 1)超大陸の創基 安定陸塊 バルト楯状地 アバロニア微大陸 カレドニア造山運動 ロディニア超大陸 地殻均衡説 isostasy |

|

| 2)ロディニアからパンゲア大陸への大陸の消長過程 キーウィナワンリフト カラハリクラトン スノーボールアース カンブリア爆発 スノーボールアースからの脱出 |

|

ロディニアRodinia超大陸の形成は、地球史の中でも最も壮大な大地のドラマであった。ロディニアは、原生代の約13億年前から11億年前にかけて、複数の古代クラトンcraton(大陸の核)がプレート運動によって集結し、形成されたと考えられている。

ロディニアのような超大陸を構成する「クラトン」や「安定陸塊」は、地球のダイナミックな活動を語り続ける存在でもある。

クラトンとは、地球の地殻の中でも特に古く、安定した部分を指す。さらに細分化され、地表に古い岩石が露出している楯状地Shieldと古い岩盤の上に堆積岩が覆っているプラットフォームPlatformが定義されている。

安定陸塊Stable Continental Blockは、そのクラトンを含む広域の概念で、クラトンと周辺の安定した地質構造を指し、プレート境界から離れていて、地震や火山活動が少ない長期的に地殻変動がほとんどない領域と定義されている。

つまりクラトンは安定陸塊の「核」とも言える。

安定陸塊の「規模」に関しては、明確な数値的基準は存在しない。地質学的には、安定陸塊とは長期間にわたって大きな地殻変動や火成活動を受けていない地殻の、非常に古くて安定した領域を指し、その定義は主に構造的・年代的特徴に基づいており、面積や厚さなどの物理的な「規模」は、あくまで参考値に過ぎない。

安定陸塊の特徴と規模に関しては

① 通常、先カンブリア時代の約25億年以上前の太古代に形成された岩石で構成される。

② 地殻の厚さは約35〜45km、場合によってはそれ以上(地球平均より厚い)。

代表的な安定陸塊の例

• カナダ楯状地(北米クラトン)

• バルト楯状地(東欧クラトン)

• アフリカ楯状地(コンゴクラトンなど)

• オーストラリア楯状地

• インド楯状地(デカン高原を含む)

これらはそれぞれ数百万km2に及ぶ広大な領域であるが、地質学的には「どれだけ古く、しかも変動を受けていないか」が本質的な基準になる。つまり、「規模」よりも「年代と安定性」が安定陸塊と断定する評価指標となる。

これらはそれぞれ数百万km2に及ぶ広大な領域であるが、地質学的には「どれだけ古く、しかも変動を受けていないか」が本質的な基準になる。つまり、「規模」よりも「年代と安定性」が安定陸塊と断定する評価指標となる。③ 面積の目安としては、数十万〜数百万km2、例えば、カナダ楯状地は約500万km2にも及ぶ。

④ 安定陸塊は、地殻が安定していることが最重要な評価軸となれば、地震活動は、非常に稀でなければならない。

⑤ 構造は、まさに『楯状地(露出した古い岩盤)』か『プラットフォーム(その古い岩盤が堆積物で覆われた部分)』になる。

『バルト楯状地Baltic Shield』は、フェノスカンディアン楯状地Fennoscandia Shieldとも呼ばれる。フェノスカンディア半島は、スカンジナビア半島(約75万km2、ヨーロッパ最大の半島、ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの一部、そしてロシアの一部を含む)とコラ半島(約 10万km2、ロシア領の最北西端にある半島であり、ムルマンスク州の大部分を占める。ほぼ完全に北極圏内にあり、北はバレンツ海、東と南東は白海に隣接している。)、フィンランド本土やその東に隣接するカレリア(1940年から1956年までは、ソビエト連邦のカレロ・フィンランド・ソビエト社会主義共和国、1956年に再び自治共和国、1991年のソビエト連邦解体後もロシアの一部であり続けた。)を含むヨーロッパの半島である。

東ヨーロッパのクラトンに属する地殻の一部であり、フェノスカンディア、ロシア北西部、バルト海北部の大部分を表している。それは主に太古代と原生代の花崗岩と花崗岩の変成岩(片麻岩)と緑岩(主に閃緑岩として知られ、マグマが地下深くでっゆっくりと冷えて固まることで形成される。花崗岩より黒っぽい。)で構成されており、地中深いところで高温と高圧にさらされた結果、時間の経過とともに物理的および化学的変化を受けているが、造山運動や地震、火山活動も極めて少ない。それでも地殻変動によって多くの変形が生じているが、厚さ250〜300 kmのヨーロッパ大陸最古の岩が含まれている。

デンマークの一部にもの、バルト楯状地の地下には、先カンブリア時代の結晶質岩(花崗岩・花崗閃緑岩)や石英・斜長石・有色鉱物からなる花崗岩に近い深成岩トーナライトtonalite、高度に変成された片麻岩Gneissは、花崗岩起源のものが多く、複雑な構造を持つ。有色鉱物組成の黒雲母や角閃石を含む層広がっている部分もある。

火山性堆積物からなる岩石帯では、緑色片岩や角閃岩、グラニュライト相granulite faciesの変成岩が含まれる。先カンブリア時代、深部での形成されるグラニュライト相岩石は、地殻の下部〜中部(深さ20〜40km)で形成される。高温(700〜900℃)、高圧(6〜12 kbar)という極限環境下で、原岩が再結晶化する。脱水反応を経るため無水鉱物が優勢になる。

(深成岩の花崗岩granuliteが、地殻下部で高温高圧のグラニュライト相granulite faciesの変成作用を受けると、花崗岩質グラニュライトに変化することがある。これは、花崗岩が地殻深部に沈降し、約800〜1,000℃、0.4〜1.3 GPaの条件下で再結晶・脱水されることで起こる。グラニュライトは、下部地殻の代表的な岩石であり、花崗岩質の岩石が深部で変成されることが多いため、地殻のリサイクルやテクトニクスの履歴を読み解く鍵となる。)

古生代前期のオルドビス紀〜シルル紀(約4億9千万年前〜4億年前)におけるスカンジナビア造山運動Caledonian orogenyにより、地殻が厚くなり、深部の岩石が変成された。この時期に、グラニュライト相岩石は地殻の根orogenic rootとして形成され、安定したクラトンの一部となった。数億年にわたる風化・浸食作用により、上部の堆積岩や火成岩が削られていき、 楯状地は造山運動が少ないため、準平原化peneplanationが進み、現在では片麻岩・花崗岩・グラニュライト相岩石などが基盤岩として地表に露出し平坦化された。

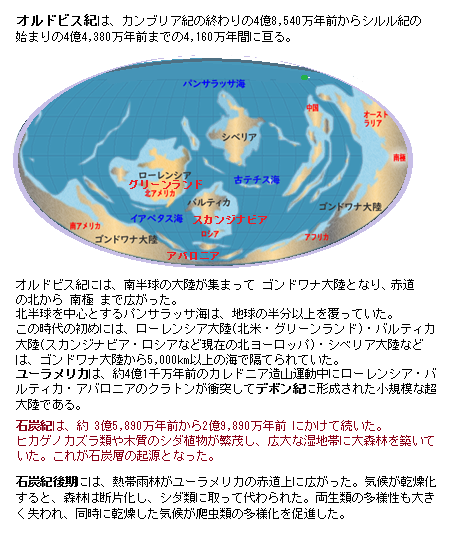

スカンジナビア造山運動の地質学的過程は、古生代オルドビス紀後期〜デボン紀初期【約 4億9000万年前~ 3億9000万年前】に、 ローレンシア(北米・グリーンランド)とバルティカ(スカンジナビア・ロシア)、そしてシベリアやアバロニアAvalonia地塊などとの衝突によって、ユーラメリカLaurussia大陸が形成される過程で起こった造山運動で、両者の間には海洋盆【イアペタス海Iapetus Ocean】が広がっていた。

オルドビス紀中期(約4億7000万年前〜4億6000万年前)より、ローレンシア・バルティカ・アバロニアが収束し始めた。シルル紀の約4億2,000万年前、衝突の結果、イアペタス海が閉じて、ユーラメリカ大陸Laurussiaが形成された。この衝突はカレドニアン造山運動の主要な構成要素であり、イアペタス海の閉鎖とも連動している。

アバロニアAvaloniaは、古生代初期に活動した小規模な大陸地塊で、現在のイギリス南部・アイルランド・ベルギー・オランダ・ニューファンドランド・ノバスコシアなどに痕跡を残している。その形成と動向は、地球史の中でも特にドラマティックである。

原生代Proterozoic Eon(約25億年前〜5億4,200万年前)は、「古原生代Paleoproterozoic (約25億年前〜16億年前)→ 中原生代Mesoproterozoic (約16億年前〜10億年前)→ 新原生代Neoproterozoic(約10億年前〜5億4,200万年前)」と3つの時代に分かれて、その最後の区分が新原生代であり、新原生代の終末期【エディアカラン紀(約6億3,500万年前〜5億4,200万年前)】は、地質学的には原生代の末期そのものである。

「5億4,200万年前」は、現在、国際地質科学連合(IUGS)によって公式に定義されている原生代の終末年代であり、国際標準模式層断面(GSSP)に基づく定義であり、地球史の区分として最も信頼性が高い。

後期原生代(約7億1100〜5億4200万年前)の 新原生代末期Neoproterozoicに、アバロニアは、沈み込み帯での付加体形成によって誕生した。ウェールズ北西部のGwna層群などがその証拠で、ジルコンU-Pb年代測定により、形成時期は約6億800〜5億3,900万年前と推定されている。

Gwna層群(Gwna Group)は、ウェールズ北西部の特にアングルシー島に分布する、非常に特異な地質体で、地球史の中でも、プレート境界の混沌とした記憶を宿す地層として知られている。主に新原生代末期〜古生代初期(約600〜500 Ma)に、海洋プレートが大陸プレートに沈み込む際のアバロニア地塊の形成過程を示すプレートテクトニクスの初期活動が記録されている。

Gwna層群の最大の特徴は、メランジュmelange構造で、泥岩・チャート・玄武岩・石灰岩・蛇紋岩・変成岩などがコラージュして、かつて存在した多様な地質構造が見て取れる。断層運動や沈み込みによる剪断変形が加わり、岩石が破砕・混合されている。 メランジュ構造は、プレート境界のダイナミズムを物語る地質的モザイクとして知られている。メランジュmelangeとは、フランス語で「混合」を意味し、地質学では異なる岩石が混在した破砕帯を指す。地質学的には、付加体の典型例として扱われている。

この時期、アバロニアAvaloniaは太平洋型造山運動、沈み込み→付加→変成→火成活動によって、海洋プレートの破片を集積しながら成長していた。大陸衝突と造山活動のピークは、約7億11〜4億74百万年前、 アバロニアは、古生代オルドビス紀〜シルル紀にかけて、バルティカ大陸と衝突し、さらにローレンシア大陸(北米・グリーンランド)とも合体した。この一連の衝突により、アバロニアはユーラメリカLaurussiaという巨大な大陸の一部となり、カレドニア造山運動やアカディア造山運動などを引き起こした。

アバロニアは、古生代初期に活動した小規模な大陸地塊で、現在のイギリス南部・アイルランド・ベルギー・オランダ・ニューファンドランド・カナダのノバスコシア州などに痕跡を残している。その形成と動向は、地球史の中でも特にダイナミックな造山劇の一幕であった。形成年代は、後期原生代(約7億1100万年前〜5億4200万年前)にあたり、新原生代末期Neoproterozoicに、沈み込み帯における付加体形成によって誕生した。ウェールズ北西部のGwna層群などでは、ジルコンU-Pb年代測定により、形成時期は約6億800万年前〜5億3900万年前と推定されている。この時期、アバロニアは太平洋型造山運動(沈み込み→付加→変成→火成活動)によって、海洋プレートの破片を集積しながら成長していた。

古生代デボン紀後期〜ペルム紀、アバロニアはパンゲア超大陸の一部として統合され、地質的には他の地塊と融合していた。その痕跡は、現在のイギリス南部や北西ヨーロッパ、北米東部の地質構造に残されており、古生代の地質境界や化石分布に重要な手がかりを与えている。

(ジルコン・U–Pb年代測定は、ジルコンZrSiO4は、ウランUを取り込みやすく、鉛Pbをほとんど含まない鉱物であり、ウランは時間とともに放射性崩壊して鉛に変化するため、ジルコン中のUとPbの比率を測定することで、結晶化した年代を推定できる。LA-ICP-MS【レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析】は、微小領域にレーザーを照射して蒸発させ、その同位体比を測定する。迅速・簡便で多点分析に適する。)

カレドニアン造山運動Caledonian orogenyの起源は、古生代前期に起こった大陸同士の衝突にあります。これは、**ローレンシア大陸(現在の北アメリカ東部)とバルティカ大陸(現在の北ヨーロッパ)**が、アバロニア微大陸を挟んで衝突・融合したことによって生じた造山活動です。堆積物が蓄積されて地向斜が形成された。これにより、地殻の圧縮・変形・隆起が起こり、褶曲山脈【カレドニア山地】や変成帯、深成岩体(花崗岩などの)が形成された。

この過程がスカンジナビア造山運動の核心で、約4億年以降、造山運動が終息すると、山脈は風化・侵食され、旧赤色砂岩層Old Red Sandstoneが形成された。赤色の砂岩(酸化鉄による赤色)の地形が徐々に平坦化し、準平原peneplainとなった。

古生代ペルム紀【約2億9,000万年前~ 2億5,190万年前】末の頃、ユーラメリカ(Laurussia)・ゴンドワナ・シベリアなどの主要な大陸が衝突・融合し、地球上のほぼすべての陸地が一つの超大陸「パンゲアPangaea」として集結した。そのパンゲアの形成は、地球内部からのスーパープルームの上昇と連動し、火山活動の活発化や気候変動、大量絶滅(P-T境界)などを引き起こした。

石炭紀に続く古生代最後の紀であるペルム紀は古生代の壮大なフィナーレを飾る時代であり、地球史上最大の大量絶滅を迎える劇的な章でもあった。パンゲア超大陸の形成と、シベリア・トラップSiberian Trapsの火山活動による気候変動、そしてP-T境界の大量絶滅が特徴的であった。

ロシア・中央シベリア高原、ウラル山脈の東側 • 面積約 200万 km²(西ヨーロッパに匹敵) • 約2億5,100万年前(P-T境界) 、その 活動期間は 200万年以上 続いたとされる。 この地域には、洪水玄武岩Flood Basaltと呼ばれる広範囲に流れ出た玄武岩質溶岩が厚く堆積しており、火砕岩や流紋岩、かんらん岩なども伴っている。これは、マントルプルームがシベリア・クラトンを突き破って噴出した結果と考えられている。

パンゲアの分裂の始まりは、中生代最初の三畳紀【約2億5,190万年前~ 2億130万年前】初期の約2億年前に、南北にゆっくりと数千万年かけて分裂を始め、北部ローラシア(北アメリカ・ヨーロッパ・アジアの一部)と南部ゴンドワナ(南アメリカ・アフリカ・インド・オーストラリア・南極)に分かれ、新たな中央大西洋が誕生した。さらに現在の大陸へと分裂していく。

更新世後期の氷河時代には、氷河による侵食でフィヨルド地形が刻まれ、現在のスカンジナビアの風景が形作られた。

地殻にはたらく浮力が、地殻に働く重力より大きいため、地殻が浮力で上昇する『地殻のアイソスタシーisostasy(均衡浮力)』により、上部が削られると深部の密度が高い厚い地層が浮き上がる。これにより、かつて地殻深部にあったグラニュライト相岩石が地表に露出する。現在ではスウェーデン・フィンランド・ノルウェー東部などバルト楯状地の露岩、太古代後期の約30〜25億年前のグラニュライト相岩石が地表に広く分布している。地表に現れたグラニュライト相岩石の特徴は、斜方輝石・斜長石・石英などが粒状に並ぶ粒状組織、 鉱物の配列による縞模様構造などが見られる。特に乾燥した鉱物相であるため、含水鉱物が少なく、無水鉱物が卓越している。

変成堆積岩Metasedimentary rocksは、古い堆積岩が変成を受けたもので、石英片岩などに代表される。これらの岩石は厚い堆積層を形成し、古生代〜新生代の地層に覆われて、地表には露出していない。言わば、地質構造的には楯状地の延長部とみなされるが、地形的・地表的には楯状地とは異なる様相を呈している。 その一方、デンマークでは、デンマーク・バシンDenmark Basinと呼ばれる堆積盆地にあって、これは古い基盤岩の上に厚い堆積岩層を形成している。この堆積盆地は、バルト楯状地の南西縁にあたるため、そのクラトンの縁辺部に形成されたプラットフォームと言える。

デンマークは、ユーラシアプレートの安定陸塊Stable Land Mass上にあり、そのため地震活動や造山運動が少ない。これはバルト楯状地と同様の特徴であり、しかも地殻の安定性という点では楯状地的性質を共有している。地表には楯状地の特徴は見られないが、デンマークの地下構造としては

基盤岩は、先カンブリア時代の変成岩・花崗岩(バルト楯状地の延長)。

中間層は、古生代デボン紀〜石炭紀の海成堆積物。

地表は、新生代〜古生代の堆積岩(石灰岩・砂岩・頁岩など)

デンマークの地表は主に新生代以降の堆積岩で覆われており、楯状地の基盤岩は地下深くに埋もれている。そのため、地表からは直接観察できないが、地質調査によってバルト楯状地の延長が地下に存在することが確認されている。

バルト楯状地は、いくつかのブロックと複合体に分割され、太古代後期の約35億年前〜25億年前当時の先カンブリア時代の岩石で形成されている。最も若い岩石は、フェノスカンジア地塊の南西部にあたるスウェーデン南西部とノルウェー南部に、中原生代(約11.4〜9.8億年前)の壮大な地殻変動の痕跡となって露出している。その複雑な地質構造と多相変成作用の原因には複数の仮説があり、地球史の解釈に深い余白が生じている。

一連の変成作用では、温度や圧力の値は一定に保たれずに変化する。この変化が異なった鉱物相にまたがり、かつ個々の変成相で再結晶作用が起こる場合に『多相変成作用』と言う。つまり、この多相変成作用は、岩石が異なる温度や圧力条件を通る際に発生し、変成岩が形成される過程を示す。楯状地内ではグラニュライト相・角閃岩相・緑色片岩相など、異なる温度圧力条件下で形成された変成岩が広く分布する。これらの相は、地殻深部から浅部への熱流量の変化や、構造運動の強度差を反映しており、地質構造の進化を読み解く鍵となっている。ただ、局所的な構造の複雑性、例えば断層系や地向斜の累重などにより生じる変成作用で、空間的・時間的不連続性の分析解明にはまだ課題が残っている。

地向斜は、大陸辺縁や造山帯に形成される沈降性の堆積盆地であれば、長期間にわたり堆積物が蓄積される。例えば、初期には浅海性の堆積が中心であっても、沈降が進むにつれて深海性の堆積物のチャート・粘板岩・凝灰岩なども加わる。

「累重」により、異なる時代・異なる構造運動によって形成された地向斜が、同一地域に重なって記録される。例えば、ある地向斜が造山運動によって変形・隆起した後、その上に新たな地向斜が形成され、再び堆積と沈降が起こる。このようなプロセスが繰り返されることで、地層の構造が複雑化し、変成作用も多相的になる。累重された地向斜は、複数の造山期を記録する地質アーカイブarchive(岩石・鉱物・化石・ボーリングコアなど地球の過去の記録を保存・管理するための資料群やデータベース)として機能する。

変成岩の鉱物組成や構造、年代測定によって、それぞれの地向斜形成期の熱履歴や圧力条件などが復元されれば、これにより、バルト楯状地のような古代地殻領域で、多相変成作用の解明には不可欠な記録・資料となる。このような多相変成作用が繰り返されることで、地層の構造が複雑化し、変成作用も多相的になる。今後も、高分解能の地球化学分析や熱年代学的手法の導入により、より精密な変成履歴の復元が期待されている。

スヴェコノルウェジアン造山帯には、地質的特異性があり、比較的カルシウムに富み、アルカリに乏しい火成岩系カルクアルカリ性の火成岩が卓越し、古代の沈み込み帯に由来する可能性がある。また角閃岩からグラニュライト相への変成作用が見られる。火山岩・深成岩・変堆積岩などから構成され、局所的に再加工された大陸地殻で、エクロジャイトやグラニュライト相の変成作用が確認される。

一部地域では、岩石が深さ35〜40kmに達し、高温高圧下でできた変成岩エクロジャイトeclogiteや先カンブリア時代に深部での形成されるグラニュライト相に変成している。 造山運動中に部分溶融が起こり、花崗岩の貫入とともにミグマタイトが形成された。現在のスヴェコノルウェジアン造山帯には、ノルウェー南部〜南西スウェーデンに広がる、片麻岩・ミグマタイト・花崗岩などが露出している。となれば、地質学的には、グレンヴィル造山帯の一部とみなされることもあり、超大陸ロディニアの再構築において重要な鍵を握っている。 地表に現れた岩石は、多変成・多期構造の証人として、地球の深部で起こった激変を静かに物語っている。

(グラニュライト相は、変成岩の生成において、比較的一定の高温【500~650℃】と高力【数千気圧】で形成される鉱物相を指す。この相には、主に普通角閃石 hornblende・輝石・黒雲母・柘榴石・斜長石・石英などが含まれ、それらの成分は条件に適した新しい鉱物に再結合する。変成相の概念は、岩石中の鉱物の集合を調べ、それらが形成されたときに存在した圧力と温度【P / T】条件の潜在的な範囲を決定する体系的な方法となる。)

かつては古代大陸の一部であったと考えられていたバルト楯状地は、近隣の地殻の破片との衝突によってサイズが大きくなり、特に古生代前期のオルドビス紀〜デボン紀(約4億8千万〜3億9千年前)における大規模なカレドニア造山運動Caledonian orogenyは、ローレンシア大陸(北米)とバルティカ大陸(北欧)およびアバロニアAvalonia微大陸の衝突を起因とする。

アバロニアは、古生代のオルドビス紀からデボン紀にかけて、ローレンシア大陸やバルティカ大陸と衝突し、ユーラメリカ大陸Laurussiaの形成に寄与した。この微大陸は、現在の南東イングランド・ウェールズ・アイルランド南部、そしてベルギー・オランダ・北フランス、東部カナダ(カナダ東部の大西洋に面する隣接する州、ノバスコシアとニューブランズウィック)、米国北東部(ニューヨーク州など)の地域に分散されている。アバロニアはヨーロッパ西部と北米東部の一部に分かれて吸収され、現在のユーラシア大陸と北アメリカ大陸の一部を構成している。

アバロニアは、カレドニア造山運動の主役の一つであり、イアペタス海の閉鎖とともに他の大陸と融合した。 その結果、ユーラメリカ大陸が形成され、後にパンゲア超大陸の一部とる。 微大陸とは言え、この融合は、地球の気候・海洋循環・生物進化にも影響を与え、脊椎動物の陸上進出など重要な進化的転換点にもなった。

カレドニア造山運動は、スカンジナビア半島・スコットランド・アイルランド・グリーンランド、そして北アメリカのアパラチア山脈にまで及ぶ、広範囲な地質変動を引き起こし、その影響によりスカンジナビア山脈やアパラチア山脈などが形成された。その起源は、古生代前期に、ローレンシア大陸(現在の北アメリカ東部)とバルティカ大陸(現在のロシアも含む北ヨーロッパ)が、アバロニア微大陸を挟んで衝突・融合したことによって生じた造山活動が起源となる。

主にオルドビス紀〜シルル紀(約490〜390百万年前)に、ローレンシア・バルティカ・アバロニアの三者が収束し、かつては「世界的な造山期」として捉えられていたが、プレートテクトニクス理論の登場により、大陸プレートの収束と衝突による造山活動として明確に説明されるようになった。この衝突により、スカンジナビア半島〜スコットランド〜アイルランド〜アパラチア山脈にかけて広範囲にわたる造山帯が形成された。その後の激しい圧縮と変成作用により、山脈が形成され、後の侵食によって現在は丘陵地帯や低山地として残っている。 ヨーロッパでは、スコットランドのハイランド地方・ノルウェー・スウェーデンなど、北アメリカでは、アパラチア山脈北部に、その地質証拠には、変成岩・褶曲構造・断層・花崗岩の貫入などが見られ、衝突の痕跡を今に伝えている。

その後の数億年にわたる風化と氷河作用により、地形は根元まで侵食され、平坦に近い丘陵地帯や低い山地となっている場合が多い。

特に、5 回の連続した更新世の氷河作用とその後の後退を通じて、バルト楯状地はその上にある堆積物が洗い流され、この広大な地域のほとんどが、特にスカンジナビア内では安定陸塊が露出したままになった。そのため、東ヨーロッパの地質学的歴史とダイナミズムを研究する地球物理学者にとって、ノルウェー〜イギリス北部のカレドニア造山帯やロシア平坦地では古生代以降の堆積岩層が広く分布しているためもあって極めて重要な調査地域となっている。

この地域は、バルト海を囲むように広がっており、湖が多く、衝突クレーターも多数存在している。 更新世後期の氷河時代(約2万年前)に厚い氷床で覆われていたため、氷が溶けた後の地殻が「アイソスタシーisostasy(地殻均衡)」により隆起も始めている。

新生代更新世後期(約12万9000年前〜1万1700年前)の最後の氷河期は、わずか16,000年前に発生し、巨大な厚さ3.2km程の氷のシートが地球の北半球の大部分を覆っていた。北半球の高緯度地域に広大な氷床が形成された時代であり、バルト海周辺も例外ではなかった。この氷床の形成と融解は、地殻の動態に深い影響を与えた。

バルト海周辺と氷河性アイソスタシーの関係の始まりは、氷床による地殻沈降 による。氷河期にスカンジナビア半島は2〜3kmの分厚い氷床に覆われていた。この巨大な質量が地殻に加わることで、地殻はマントルに沈み込んだ。地殻は数百m規模で沈降した。そのため、氷が溶けた後に地殻が浮き上がる「アイソスタシー回復Isostatic recovery」が現在も進行中である。

完新世の始まり(約1万1700年前)は、ヤンガードリアス期という寒冷期の終焉とともに訪れた。グリーンランドの氷床コアでは、わずか10年間で気温が8.3℃も上昇したという記録もある。主な原因は、地球軌道の変化に伴う日射量の増加である。これは「ミランコヴィッチ・サイクル」と呼ばれる天文学的な周期変動に基づいている。地球の公転軌道の形(離心率)が変わることで、太陽との距離が変化 する。このサイクルは、地球の軌道や自転軸の変化によって、北半球の夏季に届く太陽エネルギー(日射量)が増減する。また地軸の傾き(傾斜角)が変わることで、季節の強度が変化する。地軸の向きの変化は、季節のタイミングが変化する。これらが組み合わさることで、約10万年周期で氷期と間氷期が交互に訪れる。

この急激な変化が氷床の融解を本格化させ、海面上昇(縄文海進)などの地球規模の変動を引き起こした。 約1万年前から始まった完新世の間氷期に氷床が融解すると、氷の重みが消失し、地殻は反発的に隆起し始めた。氷期が終わり、氷床が融けると荷重が消失し地殻は浮力によってゆっくりと元の位置へ戻ろうとする。これが『アイソスタシー回復運動』である。特にフィンランド北部のボスニア湾では、現在も年間約10mmの隆起が続いている。

一方、氷床が融解し海水が増えたことにより、氷床から離れた海域では、海水による重みが増した海底が沈降する。 マントルは粘性体であるためすぐには反応しないが、ゆっくりと時間をかけて、海底の下にあるマントルが陸側に移動する。 その結果、陸域が隆起し、見かけ上、海面水位が低下するという現象が起こる。隆起により、海岸線が沖へと後退し、古い海岸線は内陸の高地に残されている。約8,500年前の海岸線が現在の200m高地に位置するという記録もある。

これら一連の現象を、氷河性地殻均衡Glacial Isostatic Adjustment(GIA)と呼ぶ。

|

| カナダ楯状地Canadian Shieldは、北米の大部分の埋もれる大陸地殻の露出部分を指している。北米クラトンとしても知られるこの地殻は、メキシコ北部からグリーンランドまで広がり、少なくとも

25億年前の先カンブリア時代・原生代初期の安定陸塊が広範囲に露出し、その500万km2のシールドは、カナダの陸地表面の約50%を占めている。 長年の風化・浸食と氷河作用により、標高300〜600mの準平原状の地形が広がっている。地表は薄い土壌に覆われ、無数の湖や湿地が点在し、これは氷河による削剝による。 人口は非常に疎らで、都市化は進んでいない。自然環境が広く保たれて南部は森林地帯、北部はツンドラが広がり、トナカイ・カリブーやグリズリー、ホッキョクグマなどの野生動物の生息地となっている。 花崗岩・片麻岩・閃緑岩・斑糲岩・珪岩などが、先カンブリア時代(始生代〜原生代)の約25億年以上も前に、非常に硬くて安定した岩石として形成され、その後の長久の時をかけて、高温・高圧のKenoran造山運動やHudsonian造山運動などによる広域変成作用が繰り返され何度も再結晶化された結晶質岩となり、結晶粒が緻密に結合しているため、物理的にも化学的にも非常に安定している。 (この地域では、石英粒子が豊富な石英砂岩が、広域変成作用により、石英粒子が再結晶して緻密な石英の集合体となり、硬くて割れにくい珪岩が形成される。) 地球上の主な変動帯には二通りある。日本列島など大陸と海洋の境目に位置する環太平洋造山帯と、大陸と大陸の間にはさまれたヒマラヤ-アルプス造山帯とがある。 これらに対しオーストラリアやアフリカ・南北アメリカなど、大陸の大部分は安定陸塊である。プレートテクトニクスにもとづけば、海洋プレートは海溝において沈み込み、一番古い部分でも2億年程度であるのに対し、大陸プレートのとりわけ大陸地殻の安定陸塊には地球史の古い記録を保持した岩石が大規模に残っている。太古代以降の地球史40億年は大陸地殻の歴史にほかならない。 北ヨーロッパの安定陸塊は、先カンブリア時代に形成された。特に北ヨーロッパでは、東ヨーロッパ・クラトンEast European Cratonが代表的であり、その中心がバルト・シールドBaltic Shieldになる。このバルト・シールドは、太古代の約30億年前から存在しているとされ、地球の深い記憶を宿す岩石たちが露出している。 スウェーデンがバルト・シールドの中心部で、先カンブリア時代の岩石が広く露出している。 フィンランドは地質的に非常に安定しているが、氷河地形と古代岩盤が共存している。 ノルウェーの西部は造山帯だが、東部は安定陸塊に属する。 バルト三国は、地質的にはバルト・シールドの周縁部に位置する。 ロシア西部は、東ヨーロッパ・クラトンの広大な部分を占める。 |

地殻均衡説は、【山岳の下には深い地殻の根がある。】、【海洋地殻は薄く、密度が高いため、浅く沈む。】、 【地球表層の地形(山岳・高地・海盆など)は、地殻の厚さと密度によってマントルに沈み込む深さが変わり、それによって均衡が保たれる。】 、【地殻の荷重が変化すると、マントルがゆっくりと流動しながら均衡を回復する(例えば氷床消失後の隆起)】など、実際の地球では動的な力学とその時間的遅れが支配している。 氷床の消失や山脈の形成に伴う地殻の変形は、地球が自らの重みと、その記憶に応じて形を変えるという壮大なプロセスである。

マントルは固体であるが、地質学的時間スケールでは流体のように振る舞う。温度差・密度・荷重・粘性・熱拡散率などが関係し、マントル対流が地球の熱と物質を運ぶ原動力となる。この高粘性の「岩の海」が、地殻の浮沈をゆっくりと支えている。

最終氷期の約2万年前には、スカンジナビア半島やカナダなど高緯度地域が厚さ数千mの氷床に覆われていた。その氷床の重みで地殻は数百m沈降し、マントルが周囲に押し出されるように変形された。

氷床が融解すると、荷重が消え、地殻はゆっくりと隆起を始めた。これが「ポストグレイシャル・リバウンドPostglacial Rebound」で、スカンジナビア半島 では、現在も年間約1cmの隆起が続いており、過去1万年間で最大280mの隆起が記録されている。

アイソスタシーは静的な均衡モデルであり、実際の地球では動的な力学と時間的遅れが支配する。やがて、氷床の消失や山脈の形成に伴う地殻の変形は、地球が自らの重みと記憶に応じて形を変えるという壮大なプロセスが現われる。

調査によると、地球最後の「最終氷期」は、更新世後期のおよそ7万年前に始まり、2万1千年前に最盛期を迎え、1万年前に終了したことが明らかになっている。地球最後の寒冷な時代は、更新世後期の終期のヤンガードリアス期Younger Dryas(約12,900年前〜11,500年前)も含めておよそ1万年前に終わったと考えられている。

約2万年前の最終氷期の最盛期には、巨大な氷河が北米・ヨーロッパ・南米・アジアの多くの地域の約半分を覆い、中緯度地域まで凍りつく極寒の時代であった。

地殻とマントル上部の硬い層、リソスフェアでは、氷床の荷重で沈降する。流動性のあるマントル層、アセノスフェアでは、沈降したリソスフェアを支える。その後の氷床融解後には、リソスフェアが浮上し、均衡を回復する。このプロセスは、数千年単位で進行する地球の「呼吸」とも言える現象である。バルト海周辺のアイソスタシーは、現状でも地球が過去の重みから解放され、静かに立ち上がり続ける。

その隆起速度はかつて年間9cm、現在でもボスニア湾奥では約1cm/年で続いている。ところが地震や火山活動は、プレート境界から遠く離れているため、地震や火山活動はほとんどなく、地質的に非常に安定している。

バルト楯状地は、特に中部スウェーデンから南フィンランド〜ロシアのラドガ湖の東に分布しているラパキビ花崗岩や、変成作用による岩石の部分融解、言わばマグマの変成岩への貫入など花崗岩質の部分と変成岩質の部分を含むミグマタイトの露頭が豊富で、花崗岩・片麻岩研究の発祥地とされている。特に、新生代第四紀の氷河作用よる削剥で岩石の新鮮な露頭が多く、地質学的観察には理想的な環境となる。

その安定陸塊の地盤を活かした鉱物資源の探査が行われる一方、自然保護区としての価値評価も高まっている。鉄・ニッケル・銅・白金族金属などの重要な工業用鉱物や鉱石を産出する。カナダ楯状地やアフリカのコンゴクラトンや西オーストラリア州のオーストラリア楯状地と類似しているため、バルト楯状地は長い間ダイヤモンドと金の産地が期待されていた。

現在、北部の中央ラップランドグリーンストーンベルトは未踏地域であり、開発可能な金鉱床を保持する可能性があると考えられている。 最近の探査により、コラ半島ではダイヤモンドを含むキンバーライトが相当数、フィンランドでは金の鉱床が発見された。

2)ロディニアからパンゲア大陸への大陸の消長過程

花崗岩は、クラトンcratonや安定陸塊の「骨格」として、地球史の深層で静かに冷却されてきた岩石でもあるため、30億年以上前の太古代の花崗岩質岩体も世界各地のクラトンに見られる。クラトンは、地球の大陸地殻の中でも、最も古く安定した層、地震活動が少なく、侵食されながらも構造的にほぼ変化しない領域を指す。

花崗岩は珪長質深成岩で、高いSiO2含有量65〜75%により、軽くて強い性質を持つ。 浮力があり沈みにくいため大陸地殻として長く残る。しかも、変成作用や再結晶化を経て、トーナル岩や片麻岩などに変化しながらも本質を失わない、地球の「記憶の石」として残る。構造的安定性を保ち、 多くのクラトンでは、花崗岩質の岩体が基盤を形成しており、地球の初期大陸形成に深く関与している。

カナダ楯状地は、約40億年前のアカスタ片麻岩(花崗岩質)。

南アフリカのカープヴァルクラトンは、約30億年前の花崗岩質トーナル岩が基盤。

オーストラリアのピルバラクラトンは、約35億年前の花崗岩質岩体が広く分布。

インドのシンガブームクラトンは、花崗岩質片麻岩が広範囲に露出。

|

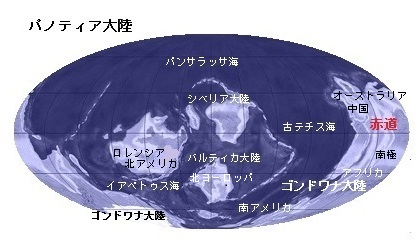

| 「パノティア」はギリシャ語の「pan(全て)」+「notos(南)」に由来する。 南極を中心に配置していたため、この名が付けられた。 約6億年前の先カンブリア時代末期、原生代のクライオジェニアン期(約7億2,000万年前~約6億3,500万年前)から原生代最後の地質時代エディアカラン期(約6億3,500万年前〜約5億4,100万年)にかけて、複数の安定陸塊が南半球で集合し、超大陸「パノティア」を誕生させた。 ロディニアの崩壊と前兆 • 約7億5000万年前、先行する超大陸「ロディニア」が分裂を始める。 • コンゴクラトンがロディニアに衝突し、造山運動(山脈形成)が活発化。 • この衝突は約6億4,000万年〜6億1,000万年前まで続いたとされる。 クラトンの集合 • アフリカ・南アメリカ・アラビア・インド・マダガスカル・南極・オーストラリアなどの安定陸塊が合体し、「元ゴンドワナ大陸」を形成した。 • ローレンシア・バルティカ・シベリアなどの安定陸塊がこれと対峙する位置に集まり、最終的に南半球中心にパノティアが形成された。 クラトン同士の衝突によって、現在の西アフリカやブラジルなどに変成岩や楯状地が形成された。 これらの地質構造が、パノティア形成の痕跡として残っている。 パノティア形成後、地球は原生代末期の「スノーボールアース(約7億3,000~6億3,500万年前)」と呼ばれる全球凍結状態から脱出。 • 氷が溶け、海面が急上昇。浅海域が拡大し、生物の生息環境が一変。 パノティアの分裂(約5億3000万年前) • 分裂によって「イアペトゥス海」が誕生。 • この海洋の形成は、エディアカラ生物群の出現と、カンブリア爆発(生物多様性の急増)を引き起こす要因となった。 エディアカラ生物群は、約6億〜5億5千万年前の先カンブリア時代(エディアカラ紀)に存在した、地球最古級の多細胞生物群、その姿は、現代の動物とも植物とも異なる、まるで夢の中の生命体のような不思議な形態をしている。 多くは殻や骨格を持たず、柔らかい組織のみで構成されているため化石として残りにくいが、泥流などで急速に埋没したことで印象化石として保存されていた。 地球上で最初期の多細胞生物とされ、クラゲ状・葉状・楕円形など多様な形態が確認されている。 ディッキンソニアは、楕円形で体節状の構造を持つ印象化石。ネミアナは、クラゲ状の放射対称構造。カルニアは、葉状で繰り返し構造を持ち、海底に固着。スプリッギナは、三葉虫に似た体節構造を持つ可能性がある。 多くは海底の微生物マット上に生息し、移動痕跡が残されているものもある。地球全体が氷に覆われた「スノーボールアース後に出現」し、環境の安定化とともに多様化したと考えられている。 カンブリア紀初期に出現した硬い外骨格を持つバージェス動物群などとは異なり、エディアカラ生物群はその直前に絶滅したとされている。新たな捕食者の出現や環境変化が絶滅の要因と考えられている。 |

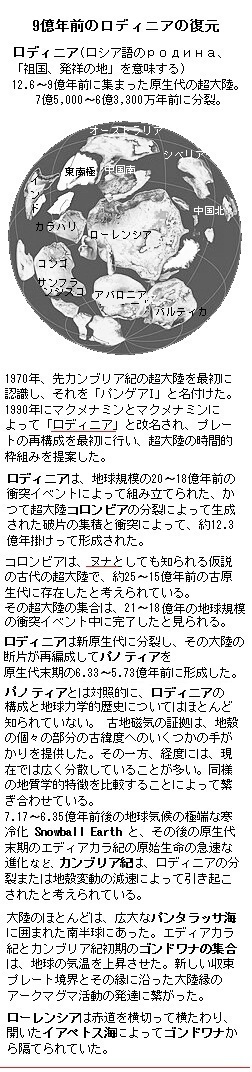

ロディニアは、原生代(25億年~5億4,100万年前)の地質学的時代、約4億5,000万年もの間、地球上のほぼすべての陸地を組み込んだ超大陸であった。ロディニアは、いくつかの接続された陸地と近くにある他の大きなクラトンの融合で構成され、約12億年前のステニア紀Stenian(約12億年~10億年前)の初めに形成され、7億5000万年前、トニアン紀Tonian(約10億年~7億2000万年前)の終わり近くまで一緒に保持されていた。

原生代の時代区分は、厳密な年代地層学測定により、地球規模の地質・生物イベントをもとに定義されている。

ステニア紀(約12億年~10億年前)に地球の大陸プレートが集まり、巨大な超大陸「ロディニア」が形成された。これにより、地球の気候・海洋循環・生物分布などに大きな影響が生じた。

また、プレートの衝突による造山活動が活発になり、地質構造が大きく変化した。複雑な細胞構造を持つ真核生物Eukaryotesが多様化し始め、後の多細胞生物への布石となった。

ステニア紀は、地球自体がその骨格を整え、静かに未来の生命の活動舞台を築いていく時代でもあった。

ロディニアからパノティアへの超大陸の変遷は、地球史の中でも特に劇的で章であるため、特に『新原生代』という時代の枠組みで捉えている。新原生代は原生代の最終期で、約10億年前から約5億4千万年前まで続いた。以下の3つの紀に分けられる。

トニアン紀(約10億年~7億2,000万年前)は、ロディニアの安定期と初期分裂の時代であった。超大陸ロディニアが再び分裂を始め、地球の地形と海洋環境が劇的に変化した。これが後のスノーボールアース(全球凍結)への前兆にもなる。

真核生物の生物多様性の拡大とさらなる進化が重なり、初期の多細胞生物の出現が見られる。特に藻類の繁栄が顕著で、酸素濃度の上昇が貢献した。

多くの藻類、特にシアノバクテリアや緑藻は、太陽光エネルギーを利用して水を分解し、その水素を電子供与体として利用し、有機物を生成する。この光合成の際に酸素を発生させる。これは陸上植物と同じ仕組みで、地球の酸素供給の半分以上が海洋の藻類による。

藻類は生息する水深や光環境に応じて、異なる色素を持つ。これにより、太陽光の様々な波長の粒子を効率的に吸収できる。

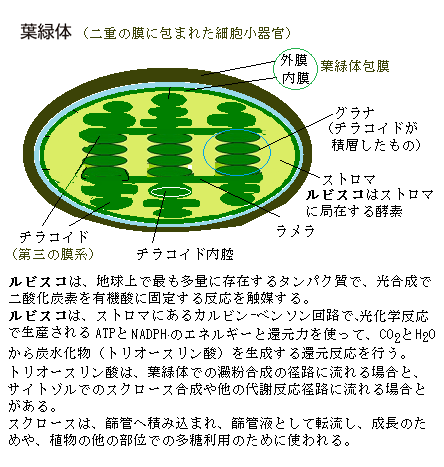

植物が葉緑体を持つようになったのは、古代の真核細胞がシアノバクテリアを取り込んで共生したことが切っ掛けである。つまり、植物の葉緑体はかつて自由に生きていたシアノバクテリアが前身で、今もその名残として、葉緑体は独自のDNAを持ち、単独で分裂して増えることができる(内部共生説)。つまり、シアノバクテリアは植物細胞の中の葉緑体として進化した。

シアノバクテリアは、酸素発生型光合成を行う唯一の原核生物(核膜がない)で、光合成の場となる色素の分布は、細胞膜の内側に広がるチラコイド膜thylakoid membraneにあり、そこが光合成の場となっている。チラコイド膜は、細胞質の中に浮かぶ膜状の構造体で、層状または袋状に折りたたまれているが、多くの種では、これらの膜は細胞膜のすぐ内側に層状に展開しており、細胞膜と密接な位置関係にある。チラコイド膜には、光化学系I・II、シトクロムb₆f複合体、ATP合成酵素などが埋め込まれており、これらが光エネルギーを化学エネルギーに変換する。特に、チラコイド膜の形成に関与するVIPP1タンパク質は、膜の安定性や再構築に関与し、しかも進化的にも保存される重要な因子とされている。

そのプロセスは、植物の葉緑体のストロマで起こる反応とほぼ同じであるも、シアノバクテリアでは、光合成の主要反応はチラコイド膜上で起こる。その膜は細胞膜の近傍に展開されているため、細胞膜周辺が光合成の場とも言える。シアノバクテリアもカルビン・ベンソン回路を使って、光合成によって固定した二酸化炭素をグルコースなどの有機物に変換している。そのため、光化学系I・II、電子伝達系、ATP合成酵素、ルビスコ(RuBisCO)など、植物の葉緑体にある主要な光合成装置をすべて備えている。その反応は植物と非常によく似ている。 進化的には、植物の葉緑体はシアノバクテリアの祖先が真核細胞に取り込まれたものなので、カルビン回路の仕組みもそのまま受け継がれている。

そのプロセスは、植物の葉緑体のストロマで起こる反応とほぼ同じであるも、シアノバクテリアでは、光合成の主要反応はチラコイド膜上で起こる。その膜は細胞膜の近傍に展開されているため、細胞膜周辺が光合成の場とも言える。シアノバクテリアもカルビン・ベンソン回路を使って、光合成によって固定した二酸化炭素をグルコースなどの有機物に変換している。そのため、光化学系I・II、電子伝達系、ATP合成酵素、ルビスコ(RuBisCO)など、植物の葉緑体にある主要な光合成装置をすべて備えている。その反応は植物と非常によく似ている。 進化的には、植物の葉緑体はシアノバクテリアの祖先が真核細胞に取り込まれたものなので、カルビン回路の仕組みもそのまま受け継がれている。ただし、最も原始的なシアノバクテリアの一種、例えばグレオバクター・ビオラケウスGloeobacter violaceusではチラコイド膜を持たず、光合成に必要なタンパク質(光化学系I・IIなど)や光合成装置は細胞膜に直接埋め込まれている。クロロフィル含量が少なく、フィコビリン色素が主に光を吸収するが、光合成活性は低く、低照度環境でのみ生育可能と見られている。分子系統解析により、Gloeobacterはシアノバクテリアの中で最も古く分岐した系統とされている。これは、酸素発生型光合成の初期形態を保持している可能性があることを意味する。 光化学系I(PSI)の構造解析では、他のシアノバクテリアとは異なる色素配置やタンパク質構造が確認されており、進化の手がかりとなると期待されている。

| 藻類の種類 | ⇒ | 主な光合成色素 | ⇒ | 吸収する光の波長 |

藻類には光を集めて反応中心へ伝える「アンテナ色素」が豊富で、その藻類の色彩はこれらの色素に由来する。これにより、限られた光環境でも効率的な光合成が可能になる。

水中では赤色光が吸収されやすく、青色光は深くまで届く(水深による光の選択性)。

藻類はこの特性に応じて色素を進化させ、深海でも光合成を可能にした。

微細藻類はCO2を吸収し、酸素を放出するだけでなく、炭素を有機物として固定する(地球環境への貢献)。

(微細藻類は光合成によって大気中や水中のCO2とH2Oを取り込み、カルビン回路を通じてグルコースなどに変換する。このプロセスは、地球温暖化対策にも注目されている。

光合成の「光反応」では、太陽光のエネルギーを使って水を分解し、電子を取り出す。この電子は電子伝達系を通じて移動し、その過程で、ATP(アデノシン三リン酸)が生成され、細胞内のエネルギー通貨として使われる。またNADPHは還元力を持つ分子で、C2固定のための還元反応に使われる。)

主に水中で 光合成する緑藻・ラン藻などの微細藻類は、陸上植物よりも太陽エネルギー利用効率が高く、培養する液体に分散しても利用することができるため、他の微生物と同様、工業的に扱い易い性質を持っている。この固定された炭素は食物連鎖を通じて他の生物へと渡り、地球の炭素循環を支えている。

ロディニアは約11億年前に形成され、トニアン紀(約10億年~7億2000万年前)後半には分裂を開始した。分裂はローレンシア(北米)を中心に、地溝帯の形成によって進行した。この分裂はプレート境界の活動によるもので、気候の寒冷化を引き起こし、全球凍結Snowball Earthへとつながった。

ロディニアの分裂後、南半球で複数のクラトン(アフリカ・南米・インド・南極など)が再び集結した。この再集結によって形成されたのがパノティア超大陸であった。パノティアは「全て南の地」を意味し、南極を中心に広がっていたとされる。

エディアカラン紀末〜カンブリア紀初頭にかけて、パノティアは急速に分裂した。この分裂により、イアペトゥス海が形成され、後のパンゲア形成へと繋がるプレート配置が始まった。

ロディニアは、21億年~18億年前に存在したコロンビア(またはヌナ)と呼ばれる超大陸の断片の収束から始まった。コロンビア超大陸は、約21億年前に複数のクラトンが集まり「安定陸塊」を形成し始め、約18億年前には、ローレンシア(現在の北米の原始核)・バルティカ・アマゾニアなどが、かなり統合された状態になっていたと推定されている。構成する「安定陸塊」としては、ローレンシア(現在の北アメリカの一部) • バルティカ(現在の北ヨーロッパ) • アマゾニア(南米の一部) • オーストラリア、そしてシベリア・北部中国・カラハリ(現在の南部アフリカ、主にボツワナ・ナミビア・南アフリカ共和国)などが広がる「安定陸塊」が、約15億年前まで安定して存在していたが、その後分裂していったと考えられている。

コロンビアは「超大陸」として分類される程、ローレンシア・バルティカ・アマゾニアなど複数の大陸塊が結合して形成された巨大な陸地であった。つまり、現代の「大陸」とは様相を異にするが.、地質学的には「大陸として存在していた」。

約14億年前から造山運動の沈静化とマントルプルームの上昇により、コロンビアは徐々に分裂を始めた。その解体はマントルからの熱供給によって地殻が持ち上げられ、ドーム状の隆起が起こるところから始まる。その後、地殻が引き伸ばされることで、コロンビア超大陸の解体やロディニア形成に関連するリフト活動では、地殻の伸張に伴って多数の正断層normal faultsが形成された。この時期になると、地殻が引き裂かれる際、上盤が下盤に対して沈み込む正断層が生じた。これは伸張応力場の典型的な構造と言える。地殻の隆起と正断層の形成に関連しており、マグマの上昇は地表への噴出となり正断層が形成される。

複数の正断層が並列して形成されることで、中央が沈降した地溝構造Grabenや、周囲が持ち上がった地塁構造Horstが現れる。その断層に沿ってマグマが上昇し、火山活動が活発化する。 このプロセスは、現在の東アフリカ大地溝帯や紅海のリフト構造にも見られる典型的な地殻現象である。このプロセスにより、紅海は深く、長く広がり、現在の形を形成している。

コロンビア超大陸の分裂は、大陸内リフトintra-continental riftingによって進行した。それにより、ローレンシアなどのクラトン内部に正断層が多数形成され、地殻が伸張・沈降し、堆積盆地や火山岩層が生まれた。 これらの構造は、後のロディニア形成期にも地殻の不安定性として残り、キーウィナワンリフトなどの活動に繋がっていく。

この時代は地球の酸素濃度が上昇し始めた「大酸化イベント」も重なり、生命の進化に大きな影響を与えた。また コロンビアの形成は、プレートテクトニクスの初期段階を示す重要な証拠を遺存する。

コロンビアの解体後、ローレンシアに周辺クラトン、アマゾニアやバルティカなどが衝突。これによりグレンヴィル造山帯が形成され、ロディニア超大陸が誕生した。ロディニア形成の最中、ローレンシア内部ではマントルプルームの活動が活発化した。その結果、大陸横断リフトTranscontinental Riftが形成され、ローレンシアの中央部が引き裂かれ始める。このリフトがロディニア形成の直後に起きた地殻不安定化の象徴であり、ロディニアの分裂を予告する構造でもあった。 ロディニアを形成した大陸衝突の証拠は、13億年~10億年前に世界中の多くの場所で起こったいくつかの造山イベント、または造山運動を語る岩石の痕跡に残る。この時期に発生した最もよく研究された造山運動はグレンビル造山運動であり、超大陸ロディニアの形成と関連して原生代中期~後期(約12億5000万年前~9億8000万年前)へと数億年続いた。その記録が、メキシコからラブラドルLabrador、そしてスコットランドまで、北アメリカ大陸のかなりの部分にわたる顕著な造山帯である。ラブラドルは、カナダではニューファンドランド・ラブラドール州の大部分、州面積の71%を占める。

原生代中期から後期のグレンヴィル造山地殻は世界中で発見されているが、一般的にはローレンシア山脈の南縁と東縁で発生したものだけが『グレンヴィル』の名で知られている。これらの造山運動は、アフリカではキバラン造山運動、西ヨーロッパではダルスランディアン造山運動としても知られている。現在の北アメリカ東部にはローレンシア(現在の北アメリカとグリーンランドから主に構成される安定陸塊)と別の大陸との衝突の痕跡を残している。多くのモデル再建図では、ローレンシアがロディニアの中心に配置されている。しかし、ロディニア地球の各大陸の向きと配置は、引き続き議論の対象となっている。

ミッドコンチネントリフトMidcontinent Rift Systemは、約11億年前の原生代中期に、当時の北米大陸の中心部で起きた大規模な地殻の裂け目であり、スペリオル湖を中心に、カンザス州〜アイオワ州〜ミネソタ州〜ウィスコンシン州〜ミシガン州に広がる。北米大陸の安定陸塊の内部で起きた珍しいリフト活動であり、ロディニア超大陸の形成や分裂に関連する可能性があり、超大陸サイクルの研究にとって重要視されてる。 銅・ニッケルなど地下資源の鉱床も形成されている。

地球深部からの高温のマントル物質が上昇し、地殻を押し広げる力となった。大陸地殻が引き裂かれ、やがて数千km規模の沈降盆地が形成された。玄武岩質マグマが大量に噴出し、洪水玄武岩のような地層が形成された。プレートの分裂は完了されず、リフトは「止まり」、大西洋のような海洋は形成されなかった。失敗したリフト帯failed riftとも呼ばれる。その大陸地殻の伸張によるリフト帯(裂け目)には、大量の玄武岩質火山岩と堆積岩(砂岩・頁岩など)が厚く堆積している。スペリオル湖の湖底には、厚さ数kmに及ぶ火山岩と堆積岩の層が存在し、地質学的に非常に貴重な記録となっている。地殻の沈降とマントルプルームの痕跡である。

キーウィナワンリフトKeweenawan Riftは、約11億年前の中原生代Mesoproterozoicに活動したリフト帯で、北米大陸の中央部に広がる。玄武岩の広大な山や大陸横断リフトが含まれている。玄武岩は主に火山の噴火でマグマが急激に冷えて固まってできた火山岩で、鉄やマグネシウムを多く含むため、色は黒っぽく重い。主に鉄・マグネシウムのかたまりの「橄欖石」や「輝石」に多く含まれている。この亀裂は11億年前のもので、ローレンシアを分裂させたわけではないが、ロディニアの崩壊に関与した活動の最もよく研究された領域の一部である。ミネソタ州からミシガン湖周辺にかけて広範囲に玄武岩が堆積、この時期の玄武岩は、大陸地殻の分裂未遂failed riftの痕跡として保存されている。

キーウィナワンリフトは、米国ミシガン州を中心に、ウィスコンシン州やミネソタ州にかけて広がる古代の地溝帯で、原生代中期の約11億年前、ロディニア形成期に活動し、大規模な引張応力(ひっぱりおうりょく)によって形成されたリフト(地殻の裂け目)における、火山活動と堆積作用をより顕著に証言する。

ロディニアは約11億年前に形成され、約7.5億年前から分裂を始めたとされているが、キーウィナワンリフトの形成は、ロディニアの内部応力の変化を示す兆候とされ、超大陸の安定性が揺らぎ始めた証拠と見なされている。

地質学的には、キーウィナワンリフトはローレンシア(現在の北米大陸の原型)を分裂させる試みの一部であり、ロディニアの初期崩壊プロセスの一端を担った可能性が高い。 ただ、完全な分裂には至らず、リフトは『失敗した地溝帯failed rift』として現在も痕跡を留めている。

キーウィナワンリフトは、超大陸の形成と崩壊のサイクルを理解する上で重要な地質構造で、このリフトの活動は、地球内部の熱的・構造的変化、さらには『プレートテクトニクスの進化』を示す貴重な証拠となっている。特にキーウィナワンリフトや大陸横断リフトがスノーボールアースや初期生命の進化に与えた影響は、その圧倒的な猛威に表層の生命体は『大量絶滅』と記されるだけである。

キーウィナワンリフトなどのリフト帯では、マントルプルームの上昇により大量の玄武岩質マグマが噴出した。それは、マントルプルームの上昇とリソスフェアの伸張という二つの力が連動した結果と考えられている。マントルプルームの上昇により、高温・低密度のマントル物質が深部から上昇し、地殻直下に達することで、周囲のマントルを部分的に融解する。マントルプルームmantle plumeの広くて平らな上部は、その噴火により大きな火成岩領域が形成されると考えられている。高温・低密度のマントル物質が深部から上昇し、地殻直下に達することで、周囲のマントルを部分的に融解させる。それにより上部の広がった プルームヘッドが、リフト帯の下に広がると、広範囲にわたる減圧融解が起こり、玄武岩質マグマが大量に生成される。

これは、大陸地殻が引き裂かれることで、地殻が薄くなり、圧力が低下し、この減圧により、マントルの融点が下がり、玄武岩質マグマが生成されやすくなる。 そのリフト帯がマグマの通り道となり、噴出が促進される。 プルームの熱がリフト帯の形成を促進し、リフト帯がさらにマグマの噴出を助けるという正のフィードバックが働く。 この相互作用により、洪水玄武岩flood basaltのような極端な噴火イベントが起こる。玄武岩は地表や海底の様々な種類の場所で生じる最も一般的な組成の火山岩であるほか、海洋地殻上部は全て中央海嶺で噴出した玄武岩からなるため地球表面の約70%以上を覆っている。大洋のほぼ中央に連なる幅広い海底山脈,、大西洋中央海嶺・ナンセン・ガッケル海嶺(大西洋中央海嶺の続きでアイスランド北方から北極海を通り東シベリアまで続く中央海嶺)・東太平洋海嶺・太平洋南極海嶺・中央インド洋海嶺 などがあり、頂上の水深は2,500mくらい。

この火山活動に伴い、CO2やメタンCH4などの温室効果ガスが大気中に放出された。

キーウィナワンリフトとミッドコンチネントリフトは、実は同一の地質構造を指す名称であり、視点や文脈によって呼び方が異なるだけである。ミッドコンチネントリフトは、北米大陸中央部に広がるリフト帯全体を指すが、キーウィナワンリフトは、特にスペリオル湖周辺のリフト活動を強調する際に使われる。スペリオル湖の湖底には、キーウィナワン層群Keweenawan Supergroupと呼ばれる火山岩・堆積岩の厚い層が保存されている。

カラハリクラトンとは、現在の南部アフリカ(主にボツワナ・ナミビア・南アフリカ共和国)に広がる安定した大陸地殻の一部で、先カンブリア時代に形成された非常に古いクラトンと言われる。地殻変動に対して高い安定性を持つ。約8億年前のカラハリクラトンでの広範な堤防開発に代表される。その堤防dike(ダイク)開発とは、地殻の割れ目に沿ってマグマが貫入し、マグマが地表に到達する前に地下の岩石群に侵入し、冷却・固化してできた板状の火成岩体が広範な堤防群を形成することを言う。数百kmに及ぶ直線的な岩脈が並行して形成されることがあり、これはリフト(地溝帯)形成の兆候とされている。一部の地質学者は、ロディニアの分裂は、約8億年前にコンゴのクラトンが超大陸と衝突し、ロディニアが真っ二つに分かれた後に本格的に始まったことを示唆している。

約8億年前のカラハリクラトンにおける「広範な堤防開発」とは、地質学的に言えば大規模なマフィックmafic(苦鉄質)岩脈群の形成を指す。これは、ロディニア超大陸の分裂に関連した地殻の引張応力とマグマ活動によって生じた現象である。

苦鉄質岩mafic rockの「苦鉄質」は、「マグネシウムMg」と「鉄Fe」に富むことを意味する(magnesium + ferric【鉄の】)。色が暗く、密度が高い火成岩の総称であり、火山岩・深成岩の両方が存在する。一般的な火山岩で、海洋地殻の主成分の玄武岩や、苦鉄質深成岩で海洋地殻の下部やオフィオライト帯に分布するガブロなど、双方の特徴は、苦鉄質はほぼ同じ、主成分の斜長石・輝石・橄欖石もほぼ同じ比率で、、二酸化ケイ素SiO2の含有量も45〜52%程度と同じ程度で比較的少ない。

ただ、両者は同じマグマ由来であるが、冷却速度の違いによって姿を変える。玄武岩は、地表や海底での火山活動による噴出後、急速に冷却されるため、結晶時間が短いため結晶粒子が小さくなる。ガブロは、マグマが海洋地殻の下部や地下深部の深成岩として地下に貫入し徐冷されるため、結晶化が顕著に進行して、粗粒であるが肉眼でも識別が可能になるほど鉱物結晶が大きく成長する。そのため化学的には兄弟でありながら、、物理的には対照的な存在となる。

(オフィオライトophioliteは、地球のプレートテクトニクスと深海の火成活動が織りなす壮大な形成過程をたどる。地球上の造山帯に産する玄武岩・ガブロ・斑糲岩・橄欖岩、チャートなどの深海堆積物などによる層状複合岩体で、大きなものは長さ数100km、幅数10km、厚さ10km以上に達し、過去の海洋性地殻が造山運動によって大陸地殻に衝上したものと考えられている。

その海洋底での形成過程は、海嶺や島弧-縁海系などのプレート境界で、マントルが部分的に融解し、マグマとして上昇する。 このマグマが冷却・結晶化して、橄欖岩 → 斑糲岩 → 玄武岩へと層状に積み重なる。その形成された海洋地殻はプレートに乗って移動し、沈み込み帯へ向かう。一部の海洋地殻は沈み込まず、付加体として大陸縁辺に押し上げられる。

造山運動による衝上は、プレートの衝突や沈み込みに伴う造山運動で、海洋地殻の断片が大陸地殻に衝上し、これがオフィオライトとして地表に露出する。)

スノーボールアース

その後、新原生代中紀のクライオジェニアン紀(約7億2,000万〜6億3,500万年前)には、地球表面が氷に覆われるスノーボールアース、地球全体が氷に覆われたとされる極端な氷河期が複数回発生した(全球凍結)。

全球凍結状態では、太陽光の反射率(アルベドalbedo)が高まり、寒冷化が加速した。しかし、リフト帯の火山活動が地球内部からの熱供給源となり、氷を溶かす契機となった可能性がある。特に海底火山や熱水噴出孔は、氷に閉ざされた地球において、生命の「避難所」として機能したと考えられている。

|

| ロディニアの分裂と地球表面の変化 新原生代のトニアン期に、ロディニアは分裂を開始し、ローレンシア・バルティカ・ゴンドワナなどの大陸ブロックが誕生し、地球の地理的構造が一変した。また大陸の分裂により新しい海洋地殻が形成され、浅い海棚が広がり、海面が上昇した。 トニアン期は、約10億年前~8億5000万年前にかけて存在した新原生代の最初の地質年代、その分裂に伴い、リソスフェア下の熱の蓄積やスーパープルームの上昇により、広範な火山活動が発生した約7億年前のクライオジェニアン期にスノーボールアースは、起こったとされる。ロディニア分裂の約5,000万年後であった。 約8億5000万年前~6億3500万年前にかけて続いた新原生代の2番目の地質時代、この時期には、スターティアン氷期とマリノアン氷期が発生し、地球全体が厳しい氷河期の気候状態となった。クライオジェニアン期の名前は、ギリシャ語で「氷」を意味する「cryos」と「誕生」を意味する「genesis」に由来する。この時期の氷河の痕跡は、コンゴ・サハラ砂漠・オーストラリアなどの低緯度地域にも見られる。 分裂によって大陸が赤道付近から極域に移動し、氷床形成が促進された。 プレート境界の拡大により、マントルから大量のマグマが噴出し、火山ガスとなりCO2が大気中に放出され、温室効果が一時的に強まった。特に巨大火成岩岩石区 Large igneous provinces(LIPs)の形成時には、数百万km3規模のマグマが放出され、CO2濃度が急上昇した。 この活動の結果、大陸地域においては洪水玄武岩による台地、海底においては海台が形成され、そのほか大規模な貫入岩脈の形成により、岩石の風化が進み、大気中のCO2が吸収されて温室効果が低下した。 玄武岩が地表で水H2Oと二酸化炭素CO2により風化される際の代表的な化学反応は、炭酸風化作用と呼ばれ、CO2が水に溶けて炭酸H2CO3を形成し、それが玄武岩中の鉱物と反応して金属イオンや炭酸塩を生成する。 CO2の雨水H2O への溶解と炭酸の生成は、 CO2+ H2O ⇒ H2CO3 炭酸の解離は、H2CO32 ⇒ H+ + HCO3- 玄武岩中のケイ酸塩鉱物(MgSiO3やCaSiO3)との反応では、 MgSiO3+ 2CO2 + H2O ⇒ Mg2+ + H_4SiO4 + 2HCO3- CaSiO3 + 2CO2 + H2O ⇒ Ca2+ + H_4SiO4 + 2HCO3- 金属イオンと炭酸水素イオンの沈殿反応(炭酸塩の生成)では Mg2+ + 2HCO3- ⇒ MgCO3 + CO2 + H2O Ca2+ + 2HCO3- ⇒ CaCO3 + CO2 + H2O この一連の反応は、大気中のCO2を鉱物に固定化する自然の炭素吸収プロセスであり、地球温暖化対策として注目される「風化促進Enhanced Weathering」の基盤にもなる。 火山活動で形成された新鮮な岩石(玄武岩など)が雨水H2OやCO2と反応 この反応により、炭酸塩鉱物(CaCO3など)が形成され、CO2が岩石に固定される。 CaSiO3 + CO2 → CaCO3 + SiO2 大気中のCO2が大量に岩石中に取り込まれ、海洋へと運ばれ沈殿する。 火山活動によるCO2放出は数百万年規模で持続するが、 風化による吸収は数千万年規模で継続し、最終的にCO2濃度を低下させる。CO2濃度の低下により温室効果が弱まり、地球全体が冷却した。 結果として、地球全体が氷に覆われる「スノーボール状態」に突入した。 酸性雨は主にCO2が水に溶けてできた炭酸H2CO3や、工業活動由来の硫酸H2SO4や硝酸HNO3を含む。これらの酸が岩石表面に接触すると、鉱物のイオン結合が破壊され、溶解が始まる。 代表例としては、長石(Na/Ca/Kを含む珪酸塩鉱物)が酸性雨と反応すると、 4Na0.5Ca0.5Al1.5Si2.5O8+ 6CO2 + 17H2O → 3Al2Si2O5(OH)4 + 4H4SiO4 + 2Na++ 2Ca2+ + 6HCO3- 左辺 : 長石と炭酸(CO2 + 水) 右辺 : カオリナイト(Al2Si2O5(OH)4) : ケイ酸(H4SiO4) : 陽イオン(Na+, Ca2+) : 炭酸水素イオン(HCO3-) 酸性雨によってアルミニウムや鉄やカリウムなどの陽イオンが溶脱されると、鉱物骨格が崩壊。 残されたケイ素と酸素が再結合し、非晶質の二酸化ケイ素層が形成される。 その後、水和反応や再結晶化により、カオリナイトやスメクタイト、イライトなどの粘土鉱物が生成される。 巨大火山噴火の発生に伴い大量のCO2が大気中に放出され、大気二酸化炭素濃度が急激に上昇する。すると、大陸地殻を構成する珪酸塩鉱物の化学風化の速度が増大し、岩石中の成分が河川を通じて海洋へと多量に流出する。とりわけ、当時の海洋の基礎生産を担っていた光合成生物の活動を律速するリンなど必須元素の供給速度も上昇するため、酸素発生型光合成生物であるシアノバクテリアの基礎生産がそれまでの倍以上に上昇し、大気酸素濃度が数百万年から一千万年にわたって上昇することが示されている。 太古代の約30億年前から25億年前には、大気酸素濃度が一時的に上昇した時期があったことが、大気中酸素濃度の上昇に鋭敏に応答する元素、例えばモリブデンやレニウム、セレンなどの濃集などに基づき示唆されており、酸素のゆらぎA whiff of oxygenと呼ばれる。酸素のゆらぎを示唆するこうした記録は、オーストラリアや南アメリカなどの複数の地域の地層に記録されており、活発に研究が行われている。 地球大気の大気酸素濃度は、地球史初期にはほとんどゼロだったが、地球史において約25~22億年前と約8~6億年前の2回急上昇して現在に至ったと考えられている。 大気酸素濃度が約25~22億年前にはじめて恒久的に急上昇したイベントを大酸化イベントGreat Oxidation Eventと呼ぶ。 |

リフト活動による地殻の伸張と堆積盆地の形成は、栄養塩の供給や環境の多様化を促進した。これが、エディアカラ生物群の出現や、カンブリア爆発への前段階に影響を与えた可能性がある。火山活動がもたらす鉄やリンなどの微量元素は、生命の進化にも不可欠な栄養源でもあった。

スノーボールアース期のような光が届きにくい環境では、化学合成によってエネルギーを得る生物が重要な役割を果たしていた。これらの生物は、光合成ではなく、無機物の酸化反応を利用して有機物を合成する。

硫黄酸化細菌は、熱水噴出孔や火山島周辺の浅海で、硫化水素やチオ硫酸を酸化してCO2を固定して有機物を合成した。例えば、ベギアトアBeggiatoaは、通常、汚水・廃水や硫黄泉近くの水の中で糸状の集合体となる細菌で、肉眼でも認められる。水の中の硫化水素を酸化し、硫黄を体内にためる硫黄細菌の仲間である。細菌としては形が比較的大きく、糸状体となったり、また、滑るように運動するところから、細菌よりラン藻類のオシラトリアOscillatoriaに系統的に近いともいわれる。近縁のものに硫黄細菌であるアクロマティウムAchromatium・ティオバシルスThiobacillus・ティオスリクスThiothrixがあり、ベギアトア目Beggiatoalesに纏められている。

硫化水素H2Sを酸化してCO2を固定する反応式 は、

CO2 + 2H2S + O2 → (CH2O) + 2S + H2O

CO2 : 炭素源(固定されて有機物に)

H2S : 電子供与体(酸化されて硫黄に)

O2 : 電子受容体(好気条件下)

(CH2O) : 代表的な有機物(有機化合物の一種であり、最も簡単なアルデヒド、

アルデヒドはC=OにHが結合した高反応性官能基、酸化・還元・縮合・付加など多彩な反応性を持つ)

S : 元素状硫黄(酸化生成物)

この反応は、カルビン回路などを通じてCO2を還元し、細胞成分を合成するためのエネルギーをH2Sの酸化から得ている。

スノーボールアースは、地球の表面がほぼ完全に凍り、おそらく極から赤道まで氷で覆われていた地球の遠い過去の一連の期間を呼ぶ。新原生代Neoproterozoic Era(約10億〜5億4,200万年前)に発生した。新原生代は、原生代(先カンブリア時代)最後の地質時代であり、生命の進化において極めて重要な転換期でもあった。 この時代には、多細胞生物の誕生し、しかも最古の動物化石がこの時代の新原生代末期のエディアカラン紀(6億3,500万〜5億4,200万年前)から見つかっている。やがてカンブリア爆発へとつながる「前夜」とも言える時代であった。

カンブリア爆発は、約5億4,200万年前から5億3,000万年前にかけて起きた、生物史上最も劇的な進化の転換点の一つで、この時期、生物の「門(ボディプランbody plan)」が突如として多様化し、現代の動物界の基盤が形成された。「門」とは、生命の設計図とも言える基本的な身体構造の形態を指す。これは、進化の過程で確立された「生物の体のつくり方」の根本的な形式であり、動物の分類階級の中でも最も大きな枠組みの一つとなる。言わば、ある動物門に属する生物たちが共有する形態的・構造的な特徴を分類しそれをセットで示す。動物門の多くのメンバーに共通する一連の形態学的特徴は、脊椎動物では、神経系が背側に位置し、脳と脊髄を形成している。これは脊索動物の特徴でもあり、これが1つのボディプランを共有することになる。無脊椎動物は多様なボディプランを持っている。

カンブリア爆発とは、.カンブリア紀初期に、多細胞動物の多様な形態の門(ボディプラン)が短期間で出現した現象を指す。先カンブリア紀の地層からは、複雑な身体を持つ生物の化石がほとんど見つからない。『カンブリア爆発』により生物の多様化が急速に進んだと考えられている。

代表的な生物 : アノマロカリスは、頭部に足のようなものと歯の並んだ口を持ち、三葉虫などを食べていた頂点捕食者。オパビニアは、5つの目と鋏をそなえた吻、両側にヒレが並ぶ胴体 という独特の姿、 5つも目は、当時の生物の目は非常に原始的で数で補っていたのではないかと考えられている。 体長は4~7cm。 ハルキゲニアは、軟体動物の一種で、8対の肢を備え、棘状の突起が全身に生えている防御に特化した形態。 ピカイアは、約5cmほどの小さな体に、簡単な神経系と脊椎の基礎となる構造を持ち、現代の魚類・爬虫類・哺乳類・鳥類などが進化するための基本的な骨格と神経系の土台が築かれていた。

それまでの進化は緩やかだったが、カンブリア紀には短期間で多様な形態が出現し、 これは「進化の爆発」と呼ばれるほどの急激な変化が起きていた。体の前後軸に沿った体節や器官の配列を決める形態形成や器官形成を可能にする、細胞分化などに関わる転写因子transcription factorをコード化するホメオボックス遺伝子Homeobox genesにより、脚や触角、翅などを整合する。特に体の構造を決定するこの遺伝子の発達が、形態の多様化を促進した。また、この遺伝子の柔軟性により、生物は環境に適応していった。

更に大気中および海中の酸素濃度が増加し、代謝が活発化し、大型動物の活動が可能になり、捕食・防御の進化が加速した。 初めて「複眼」を持つ三葉虫などが登場し、視覚による捕食行動が始まる。その素材は「方解石」というクリスタルだったようなのだ。一方、外骨格など防御機能を持つ生物が進化した。

カンブリア爆発がなければ、脊椎動物を含む現在の動物の多様性は実現しなかった!!

新原生代に、地球は何度か極端な寒冷期を経験したと考えられている。氷が赤道まで達し、海洋もほぼ全面凍結した可能性がある。地球全体が氷に覆われたとされる極端な氷河期が複数回発生した。その後、火山活動などで温室効果ガスCO2が増加し、地球は急激に温暖化して氷が融解した。この気候の激変は、生物進化や大気・海洋の化学組成に大きな影響を与えたと考えられている。既に地球の地殻変動が活発になり、新原生代初期のトニアン紀(約10億〜7億2,000万年前)にロディニア超大陸が分裂を始めていた。

これらの極端な氷河現象は、地球の気候と進化の軌跡を劇的に変化させた。 スノーボールアース仮説Snowball Earth hypothesisは、地球はほぼ完全な氷河作用のいくつかのイベントを経験した事を示唆している。これは単に特に厳しい氷河期と言うだけでなく地球全体に及ぶ深い凍結であり、極めて深刻な状況であった。赤道付近で発見された氷河堆積物から炭素同位体比の大幅な変化まで、いくつかの証拠は、地球が時々、巨大なスノーボールアースであったという状況を裏付けている。

そこでの根本的な疑問は、このような極端な出来事がどのようにして起こったのか、そしてさらに重要なことに、生物はどのように生き延びたのかということにある。答えは複雑ではあるが、地球の気候システムのダイナミクスと壊滅的な環境変化に直面した生命の回復力についての貴重な洞察が見て取れる。スノーボールアースの背後にあるメカニズムを理解することは、地球の脆弱性と適応性を理解するのに役立つ。

スノーボールアース仮説の証拠は多面的であり、様々な地質学分野から引き出されている。

低緯度の氷河堆積物:最も説得力のある証拠の1つは、新原生代に赤道近くに位置していた地域で氷河のティライト glacial tillites (氷河の破片から形成された堆積岩)と縞模様の岩盤(氷河によって洗われた岩の表面)の発見であった。それらは、巨大な氷床が典型的な極地をはるかに超えて広がっていたことを示していた。これらの珍しい炭酸塩岩層 unusual carbonate rock formationsは、より軽い豊富な炭素同位体12Cは、通常、氷河堆積物の上にある。その形成は、岩石の急速な風化と、その後の氷の融解に伴う大量の二酸化炭素CO2が大気中に放出されることに関連していると考えられている。このCO2は海水と反応して炭酸キャップcap carbonatesを形成する。炭素同位体比の急激な変化は、地球規模の炭素循環の劇的な変化を示している。岩石の急速な風化は、その後の氷の融解に伴う大量の二酸化炭素CO2の大気中に放出されることに関連していると考えられている。このCO2は海水と反応して炭酸キャップ を形成する。炭素同位体比の急激な変化は、地球規模の炭素循環の劇的な変化をもたらす。

先カンブリア紀によく見られるこれらの鉄が豊富な堆積岩層・縞模様鉄層Banded Iron Formations (BIF)は、原生代の時代以降、地質学的記録から事実上消えた。おそらく長期にわたる氷の覆いが大気との酸素交換を阻害したことに関連していると考えられた。

岩石内の鉱物の磁気配向を分析することで、科学者は岩石が形成された緯度を決定できる。このデータにより、低緯度地域で発見される氷河堆積物が、新原生代に赤道付近で実際に形成されたことを裏付けている。

Snowball Earth イベントの開始は、いくつかの要因の複雑な相互作用である可能性がある。

新原生代Neoproterozoicの間、地球の陸地の大部分は赤道近くに集まっていた。これにより赤道付近に集中する大陸の風化が集中し、それにより大気中のCO2が減少し、温室効果が弱まった。

当時、太陽が弱かったため、太陽光度が低下し遠い地球に届く太陽放射量は少なかった。唯一の原因ではないが、全体的な冷却傾向にあった。

アルベド・フィードバックAlbedo Feedback、これがおそらく最も重要な要素で、氷と雪が赤道に向かって広がると、アルベドが高くなり、より多くの太陽光を宇宙に反射させる。これにより、地球が吸収する太陽エネルギーの量が減少し、さらなる冷却と暴走のフィードバックループfeedback loopで氷の形成が増加する。

火山ガス放出風化Volcanic Outgassing Weatheringにより大気からCO2が除去されたが、火山活動によりCO2が放出された。しかし、火山のガス放出速度は、少なくとも当初は、大陸構成とアルベドフィードバックの冷却効果を相殺するには不十分だった可能性がある。

スノーボールアースからの脱出

スノーボールアースのイベントからの脱出には、重大な気候強制力も含まれていた。何百万年にもわたり氷に覆われていたが、火山のガス放出によりCO2が大気中に放出され続けられた。氷床はケイ酸塩風化によるCO2レベルは臨界閾値に達するまで徐々に増加していた。氷の下に閉じ込められたメタンハイドレートは不安定化し、強力な温室効果ガスである大量のメタンを放出し、温暖化プロセスをさらに加速させた可能性を潜めていた。温室効果が十分に強くなると、氷が溶け始め、アルベドが減少し、正のフィードバックループpositive feedback loop が引き起こり、急速な氷河解消に繋がった。

氷が溶けると、露出した岩の表面が急速に風化し、大気中の余分なCO2が引き込まれ、キャップ炭酸塩が形成された。

新原生代Neoproterozoicには、スターティアン氷河期(約7億20〜6億6,000万年前)と新原生代末期のマリノアン氷河期(約6億4,500万年前〜6億3,500万年前)の少なくとも2つの主要なスノーボールアース・イベントがあったと考えられている。3番目のイベントであるガスキアー氷河作用(約5億8000万年前)の可能性を示す証拠があるが、その世界的な範囲は未だ議論の最中にある。

火山や地熱噴出孔の近くに、生命が生き残った可能性のあるオープンウォーター、または「避難所」の地域があったと見られている(氷のないレフジアIce-Free Refugia)。火山は、スノーボールアースのイベントを終わらせる上で極めて重要であった。地球が凍っているときもCO2を大気中に放出し続けた。この CO2は何百万年にもわたって蓄積され、最終的には氷を溶かして急速で強力な温室効果を発揮した。

氷床の下の融解水プールは、特定の生物に居住可能な環境を提供した。海面が凍っていたとしても、地熱と塩分濃度により、より深い海域は液体のままであった可能性がある。スノーボールアースSlushball Earthを生き延びた生命は、主に細菌・古細菌・単純な真核生物などの微生物であった。これらの生物は、低温・低照度・限られた栄養素などの極端な条件に適応していた可能性がある。むしろ約5億4,100万年前に始まった生命の急速な多様化の時期であるカンブリア紀の爆発に重要な役割を果たしたと見ている。 スノーボールアースの極端な環境条件は、新しく、より複雑な生命体の発生を促進する『進化の圧力evolution pressure』となった。その後の融解により栄養素の洪水が、多様な進化を促進した。

スラッシュボールアースSlushball Earthは、地球が「氷の牢獄」に閉じ込められながらも、赤道の海にわずかな呼吸孔を維持していたと言う仮説で、特に赤道付近には薄く壊れた海氷膜や開水域polynyaがいくつも存在していた可能性を示唆している。氷の下で微かな光を得て光合成生命を支えていた藻類たちは、やがてエディアカラの楽園を生み出し、『カンブリアの爆発』へと繋がった。

中国南部のクライオジェニアンCryogenian期(新原生代2番目の紀、約6.5〜6.3億年前)の地層から、光合成藻類に似た生物の化石が発見された。これは、表層水に光が届いていたことを示唆し、完全な氷結ではなかった可能性を示した。その堆積物の地球化学分析から、表層水には酸素が存在し、その好気的条件で窒素を固定して有機物を合成する窒素循環が行われていた可能性が高いことが判明した。これは、海氷が薄く、光と酸素の供給が可能だったことを示唆する。これらの堆積物は北緯30〜40度の中緯度域付近で形成されたもので、赤道よりも高緯度であるが、それでも生物が生存可能な海洋環境が広範囲に存在していたことを示す。これは、スノーボールアースよりもスラッシュボールアースに近い状態だった可能性を強く示唆する。

居住可能な外洋条件はこれまで考えられていたよりも広域であり、熱帯地方と極地の間にある海にまで及び、マリノアン氷期(新原生代クライオジェニアン紀の後半)の衰退期に単細胞生物と多細胞生物に避難所を提供していることも発見された。この時代の深海には生命を維持するための酸素が含まれていない可能性が高いが、浅海には含まれていた。

(火成岩が冷えて固まると、その中の磁性鉱物が地球の磁場と一致する。これらの鉱物の向きを測定することにより、岩石に形成された緯度を決定し、その時点での大陸の位置を推測することができる。)

ティライトtilliteは、氷河によって運ばれた堆積物が、氷河が溶けることによって堆積された土砂や岩片が固まったもので、主に細かい粒子の土と石から構成される。過去、氷河の存在を示す重要な証拠となる。ティライトは氷期に形成されたため、氷河活動の過程を理解する重要な資料になる。ティライトの成因は、氷河が岩石や土壌を削り取り、氷の下や末端で堆積させた砕屑物till(ティル)が、後に固結して岩石化したもので、礫・砂・泥が分級されないまま「無層理」の堆積物として現れる。

|

| フリンダース山脈は、アデレードの北約200kmから始まる南オーストラリア州最大の山脈! その氷河湖の年縞堆積物の構成は、堆積層ごとに生じている季節変化を明らかにする。 古気候の記録を再構築するために、年縞堆積物の調査研究が続けられている。 |

バーブド堆積物varved sedimentsは、氷河の融解水が湖や海に流れ込み、季節ごとに異なる粒径の堆積物を層状に積み重ねたもので、細かい粘土層と粗い砂層が交互に現れる「年縞堆積物varved layer」構造である。Elatina Formation の下部に見られ、季節的な氷河の融解と再凍結のリズムを記録している。

『Varve』は、1年間に堆積した堆積物の層を指す。通常、春〜夏に堆積する粗粒層と秋〜冬に堆積する細粒層のペアで構成されるため、これが『年縞(ねんこう)』となって記録される。Varved layerはそのような年縞構造を持つ堆積層のことで、 Varved sedimentsは、年縞構造を持つ堆積物全体を指す。これにより、氷河期の気候変動の周期性や氷河のダイナミズムが読み取れる。地層の中には洞窟に発生する逆さの氷柱・氷筍(ひょうじゅん)dropstonesも見られ、氷山から落下した岩石が堆積物に突き刺さるような状態で保存されている。 この堆積物群は、スノーボールアース仮説の最も強力な証拠の一つとなる。

地球全体がほぼ氷に覆われた時代に、赤道付近でも氷河堆積物が形成されたことを示している。 その後のエディアカラ生物群の出現と関連づけられ、生命進化の転機とも深く関係していることが明らかになった。これらの地層はまさに「地球の凍てついた記憶」で、 氷が削られ運ばれ、沈黙のうちに積み重ねられた一連の物語が、今もフリンダース山脈の岩肌に刻まれている。

詳細な層序と同位体年代測定は、スターティアン氷河期(7億2000万年~6億6000万年前)、マリノアン氷河期(6億5000万年~約6億3500万年前)、ガスキアー氷河期(約5億8000万年前に発生した34万年氷河期)の3つの世界的な氷河作用が起こったことを示している。

バイオマーカーbiomarkerの研究の進展により、ステロイドなどの化学的痕跡から、特定の生物群の存在が確認されるようになり、生命の痕跡がより明瞭に分析されるようになった。

トニアン紀は、その登場舞台に光が差し込み、生命が新たな輪郭を描き始めた黎明の時代でもあった。

クライオジェニアン紀(約7億2,00~6億3,500万年前)の地質時代は、超氷河期に見舞われ、両極から赤道までの地球全体が凍結した『全地球凍結Snowball Earth』の時代であった。この「スノーボールアース」を生命がどのようにして克服したかは、科学者の間で長年の課題となっている。表面の大部分が氷で覆われたため、太陽光がほぼ海底に届かなかった上、凍結した大陸では風化がまったく起こらないため、海に流れ込む栄養分も極めて少なかった。おそらく氷の下の深海底にある熱水噴出孔が、生物が生き残れる最後の場所となったかもしれない。クライオジェニアン紀の前後にも真核生物が存続した証拠が化石記録で確認されているが、その間にどこに生息していた可能性があるかに関する直接的な証拠はほとんどない。

米マサチューセッツ工科大学(MIT)地球大気惑星科学部や英ロンドンの自然史博物館、ニュージーランド・ワイカト大学などの研究者チームが行った最新の研究では、英探検家ロバート・スコットによる1903年の南極遠征の隊員が初めて「汚れた氷」と表現した領域や、南極のマクマード棚氷に位置する様々なクリオコナイトホール(氷河で見られる小さな水溜り)と融氷水溜りから採取したサンプルを分析した。研究チームはすべての水溜りで明らかな生命の痕跡を発見した。さらに驚くべきことには、水溜りによって異なる生物群集が生息しており、生物多様性に富んでいることが明らかになった。

次のエディアカラン紀(約6億3,500〜5億4,100年前)は、原生代最後の地質時代、いわゆる「先カンブリア期」の最後の時代でもある。スノーボールアースとして知られるクライオジェニアン全球氷河期の終焉後に、複雑な多細胞生物や動物相が初めて広範囲に出現した。その一方、約 5億3,900万年前のエディアカラ紀末の絶滅イベント最中で多くの生物群が絶滅した。超大陸パノティアは、この時代の終わりまでに形成されたが、エディアカラン紀末〜カンブリア紀初頭にかけて約5.3億年前、パノティアは急速に分裂した。 この分裂により、イアペトゥス海が形成され、後のパンゲア形成へとつながるプレートの再配置が始まった。

ロディニアの分裂と全球凍結は、海洋化学や気候に大きな変化をもたらし、真核生物の多様化を促進した。パルティアの形成と分裂は、浅海域の拡大をもたらし、エディアカラ生物群の繁栄とカンブリア爆発の引き金となった。

|

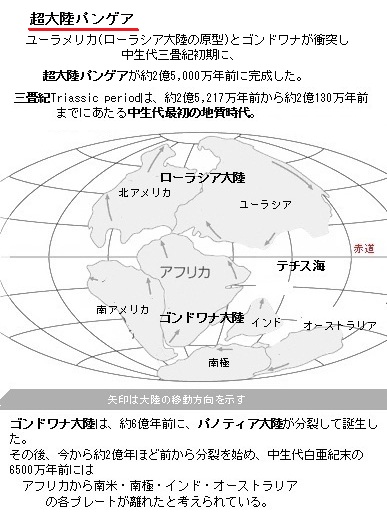

中央にローレンシア、周囲に他クラトンが集結 ロディニアの崩壊からパンゲアの誕生に至るまでのプレート配置の変遷 ロディニアの分裂(約7.5〜6億年前) • ロディニアは原生代トニアン紀終期の約7.5億年前に分裂を開始。 ローレンシア(北米)・バルティカ(北欧・ロシア)・シベリアなどが離れ、イアペトゥス海が形成される。 • クライオジェニアン紀(約7億2,00~6億3,500万年前)には全球凍結Snowball Earthが起こり、プレート運動が一時的に鈍化した。 パノティアの形成と分裂(約6〜5.3億年前) 南半球のクラトンが再集結し、パノティア超大陸が誕生したが短命で、エディアカラン紀(約6億3,500〜5億4,100年前)の末期には再び分裂した。この分裂によって、イアペトゥス海が拡大し、パンゲア形成の舞台が整い始める。 パノティア超大陸が完成したのは、約6億年前、新原生代のエディアカラン紀の初期とされている。 この時期、ロディニアの分裂によって離れたクラトン、アフリカ・南米・インド・南極・オーストラリアなどが、南半球中心に再集結し、短命ながら壮大な超大陸パノティアが誕生した。名前の由来もギリシャ語の pan-(すべて)と notos(南)から来ており、「すべての南の地」を意味する。 その後、古生代カンブリア紀初期の約5億3,000万年前には分裂が始まり、イアペトゥス海が形成され、パンゲア形成への道が開かれていく。 プレートの収束と衝突(約5億〜3億年前) • カンブリア紀以降、プレートの収束が進行。 • ローレンシアとバルティカが衝突し、ユーラメリカ(ローラシアの原型)が形成。 • ゴンドワナ(南米、アフリカ、インド、南極、オーストラリア)が南半球で統合される。 パンゲアの完成(約2.5〜2億年前) 赤道付近に三日月型の超大陸が広がる。 ユーラメリカとゴンドワナが衝突し、中生代三畳紀初期に、超大陸パンゲアが約2億5,000万年前に完成した。 形成の流れは • ローレンシア、バルティカ、シベリア、ゴンドワナなどの大陸が、数億年にわたるプレート運動によって徐々に衝突。 の • 古生代最終紀のペルム紀末には、ほぼすべての大陸が一つにまとまり、パンゲアが完成。 • この時期、地球上の陸地のほとんどが赤道付近に集まり、巨大な内海「テチス海」が形成されました。 地球環境への影響 • パンゲア形成により、陸地が一体化し、 生物の移動は容易だが多様性が低下した。 • 内陸部は乾燥し、沿岸部に浅海が広がり、 海洋生物の繁栄した。 • プレートの衝突は山脈形成(例:アパラチア山脈)や気候変動を引き起こす。 • パンゲアの形成に伴い、地球内部からスーパープルームが上昇し、火山活動が活発化。 • これがペルム紀末の史上最大級の大量絶滅(P-T境界)の引き金になったと考えられています。 • パンゲアは三日月型に広がり、内海テチス海を抱えていた。 |

安定陸塊は、クラトンのうち、先カンブリア時代以降、大きな変動を受けず、安定した地域を示す。造山帯や変動帯、付加体に対立する概念である。クラトンと安定陸塊は密接に関連しているが、完全に同義ではない。両者は地球の大陸地殻の中でも特に古くて安定した部分を指すが、使われ方や含意に微妙な違いがある。

クラトンは、地球の大陸地殻のうち、非常に古く、約40〜25億年前、かつ構造的に安定した領域で、地震活動が少なく、プレート境界から離れている。

安定陸塊は、クラトンのうち、地質活動が少なく安定している部分を指す広義の用語で、特に、長い地質時代を通じて浸食を受け、基盤岩が地表に露出したものは楯状地shieldと呼ぶことが多いが、プラットフォームも、クラトンの一部で、基盤岩の上に堆積岩が覆っている構造的な領域を指す。地質学的には「盾状地」に対する分類で、構造的安定性が重視される。楯状地とプラットフォームは、文脈によってはクラトンと同義に使われることもある。

地質学の文脈では、「卓状地」と「プラットフォーム」は非常に近い概念であるが、完全な同義語ではない。それぞれの言葉が使われる場面やニュアンスに微妙な違いがある。「卓状地」は、古い基盤岩の上に水平または緩やかに傾斜した堆積岩層が「卓状(テーブル状)」に、広がる地形で侵食に強く、広大な平坦地を形成する。地質構造よりも地形的特徴に焦点を当てた言葉である。「プラットフォーム」は、クラトンの一部で、基盤岩の上に堆積岩が覆っている構造的な領域で、地質学的には「盾状地」に対する分類で、構造的安定性が重視される。また、地形は必ずしも卓状とは限らない。ロシア・プラットフォームや北中国プラットフォームは、古い基盤岩の上に堆積岩が広がる構造的に安定した領域である。 その中に、地形的に平坦で卓状の部分があれば、それが「卓状地」と呼ばれる。卓状地は、地形学的な表現で、例えばアメリカのコロラド高原やオーストラリアの卓状地など。

群馬県甘楽郡下仁田町と長野県佐久市にまたがる荒船山は、地形学的に「卓状地」に分類される。荒船山の山頂は広く平坦な台地状で、周囲の山々とは一線を画す特異な形状を示す。この平坦面は、かつて噴出した安山岩質溶岩流が侵食され、硬い部分だけが残った差別浸食地形で、こうした地形は、地学用語で「メサmesa」と呼ばれる。楯状地やプラットフォームとは呼ばない。

約8億年前のこの時期、ロディニア超大陸は内部応力の蓄積により分裂を始めていた。このカラハリクラトンでの現象では、マントルからの苦鉄質マグマが地殻の割れ目に沿って上昇し、このマグマが冷却され、広範囲にわたる堤防群を形成した。これらの堤防群は、クラトンが引き裂かれようとした地殻の引張応力の痕跡であり、ロディニア分裂の初期段階を示す。

地質や気象などの検証から、数々の超大陸が存在したこと、その3億年から5億年と続く統合・崩壊・再統合は、周期的であるが様々なパターンを示している。超大陸サイクルの具体的な原因については議論の余地があるが、ほとんどの研究者は、このプロセスが主に地球のマントル内の上向きと下向きの循環による駆動と理解している。

超大陸サイクルの背後にある「内向性モデルIntroversion Model」と「外向性モデルExtroversion Model」は、地球の深部構造とプレート運動の長期的な傾向をめぐる壮大な仮説であり、そのそれぞれが、次の超大陸をどこに形成するのか、そしてなぜそうなるのか、その動態を説明しようとする。超大陸サイクルを説明するために3つのモデルが開発されており、そのそれぞれの『沈み込み帯』 における海洋地殻がマントルに戻される領域における位置状態に依存している。各モデルでは、超大陸が巨大な外海に囲まれて始まり、その莫大な圧力で生じる各リフトは、大陸の破片の間に新しい内海を作り出す。

内向性モデルでは、内海が形成され、その中に沈み込み帯が発達する前にしばらくの間拡大し、比較的新しい海洋地殻を消費し、大陸の断片を新しい構成で引き戻す。つまり、次の超大陸は、前回の超大陸が分裂した場所の内側に再び集まるという考え方である。

そのメカニズムは

閉じた海洋の収束: パンゲアが分裂してできた大西洋などの「内海」が、プレート収束によって再び閉じられる。

マントルの記憶効果: 超大陸の下にあったマントルプルームや熱構造が残存しており、再びプレートを引き寄せる力となる。

沈み込み帯の再活性化: 古い沈み込み帯が再び活動を始め、周囲のプレートを引き込む。

|

| パンゲア・ローラシア・ゴンドワナ、三つの大陸が繰り広げる 「壮大な舞踏劇」のクライマックスの幕開き。 パンゲア大陸のすべての始まりは古生代最終期の約3億年前 パンゲアPangaeaは、古生代末期〜中生代初期に存在した超大陸で、ほぼすべての陸地が一つに集まっていた。 名前の由来はギリシャ語で「すべての地(pan + gaia)」。この超大陸は、地球のプレート運動によって形成され、後に分裂していく。 古生代最期のペルム紀(約2億9,900万年前〜約2億5,217万年前)までに、パンゲアは赤道から両方の極地にまで及ぶ範囲で統合された。その広大な広がりは、その統合部に形成されるネオテチス海に加えて、新たなスーパーオーシャンは、超大陸パンゲアを取り囲んだパンサラッサ海も含まれる。周囲の水域の海流と気候に大きな影響を与えた。 石炭紀後期から発達した氷河がペルム紀後期まで存在していたため、ペルム紀前期は冷涼、後期にかけて気温が上昇したが、パンゲア超大陸の形成期にあたり、総じてかなり乾燥した気候だった。 パンゲアの北部(アメリカ、ヨーロッパ辺り)には巨大な砂漠が広がり、大陸の縁に森林が広がるような環境だったと考えられている。 これにより湿潤な森林から乾燥に耐える植物群が増加した。シダ類やトクサ類が依然として繁栄していたが、特に種子を持つ裸子植物が大きく進化し、多様化した。 石炭紀に巨大なシダ類が湿地帯に大森林を形成していた。これらの巨木は標準的なものでも20m〜30mの高さがあった。 大森林を作っていた大型のシダ植物は衰退し、やがて種子を持ち、花を咲かせない植物群が、ペルム紀に最も繁栄した。代表的な属には、コルテセフェルスCorynephorusやペルモセリクスPermoselixがあり、松やイチョウのような原始的な植物が多様化し、乾燥した環境に適応した。裸子植物が乾燥地にも森林を作るように変化していった。 ペルム紀は古生代の終わりであり、大規模な生物大量絶滅期(ペルム紀末大量絶滅)に繋がっている.。この絶滅により、多くの生物が消えた一方で、ペルム紀後期に多様化した裸子植物は中生代の植物相の基盤となり、恐竜時代の植物生態系を形成する重要な役割を担った。 この時代の植物化石は地層から多く見つかっており、ペルム紀の植物はシダ類などの古代植物と裸子植物の多様化が特徴で、現代植物の進化の重要な過渡期を示している。 厳密には「花」は被子植物だけの構造で、花の定義は、被子植物が持つ生殖器官の集合体、雄しべ・雌しべ・花弁・萼片などが揃っていること、その花弁の役割には、受粉を助けるために昆虫などを引き寄せる視覚的・嗅覚的な装置にある。 ただし、裸子植物にも「雄花」・「雌花」と呼ばれる構造があり、花粉や胚珠をつける器官がある。それは便宜的な呼び方であり、学術的には「花に相当する構造」とされている。 花弁がない裸子植物には、色鮮やかな花弁や萼片のような装飾的構造は基本的に存在しない。 裸子植物は、種子植物の祖先的な形態を保っている。被子植物の「花」は、裸子植物の生殖器官がより細分化し昆虫との共生に適した形に進化したと言える。 (ペルム紀末に史上最大の大量絶滅が起きて、95%の種を失い地球の真核生物相が一変した。陸では、ペルム紀の爬虫類がこ の時に絶滅し、次の時代の三畳紀に恐竜と哺乳類が出現した。海では、古生代型動物や両生類が絶滅し、現代型動物群が出現した。その原因はシベリアの巨大火山活動で、それ による極端な温暖化と海洋深部の無酸素化が、原因と考えられていた。) パンゲアは中生代初期三畳紀の約2億年前に、現在の北半球の大陸の多くが属す北側のローラシア大陸(北アメリカ・ヨーロッパ・アジア北部)と現在の南半球の大陸の多くを含む南側のゴンドワナ大陸(南アメリカ・アフリカ・オーストラリア・南極・インド)の二つの大陸に分裂する。 この分裂は、地球内部のマントル対流を起因にするプレート運動を原因とする。 ローラシアとゴンドワナもさらに分裂し、現在の大陸が形成された。例えば、インドはゴンドワナから分離し、後にユーラシアプレートに衝突してヒマラヤ山脈を形成した。南極は孤立し、氷に覆われるようになった。 |

このモデルでは、次の超大陸「アマジア」が現在の太平洋を閉じるのではなく、大西洋を閉じて形成される可能性があるとされる。

地球史における内向性モデルの対応事例では、 ロディニア → アマジア(仮説) では、古生代後期の石炭紀(約3億6000万~約3億年前)の約3億年前、ロディニアが分裂し、大西洋が形成された。この仮説モデルでは、大西洋が閉じて再び超大陸が形成されると考えられる。地球史的には、原生代の約10億年前、ロディニア→ パンゲアの流れが、内向性に近いとする説もある。

マントル対流と超大陸形成における地球内部では、マントル対流が熱を運び、プレートを動かす原動力となっている。

*対流の下降流(コールドプルーム)が沈み込み帯を形成し、プレートを引き寄せる。

*対流の上昇流(ホットプルーム)が、超大陸の分裂を促す。

このマントル構造 • 超大陸の下にあったマントル構造は、数億年にわたって残存する可能性がある。これが「内向性モデル」の根拠となり、地球がかつての結びつきを『記憶』しているかのように振る舞う。

地球の未来地図 『アマジアの構図』 は、約 2億5000万年後 に形成されると予測される次の超大陸、 名称は「アメリカ」+「アジア」=「アマジア(Amasia)」。

プレートテクトニクスとマントル対流の長期的なシミュレーションに基づく予測は、

海洋研究開発機構(JAMSTEC)によるスーパーコンピューターを用いた3次元マントル対流シミュレーションが、アマジア形成の可能性を裏付ける。

プレート運動の方向と速度、例えばオーストラリアの北上速度は年間約7〜8cmも考慮されている。

プレートテクトニクスとマントル対流の長期的なシミュレーションに基づく予測。

北アメリカは、北上しユーラシアと衝突し北極付近で融合する。

ユーラシアは、現在の位置を維持しつつ、北米と接続。

オーストラリアは、高速で北上し、ユーラシアと北米の間に割り込む。

アフリカは、北半球寄りに移動し、ユーラシアに接近。

南アメリカは、北上するが、アマジアの中心には加わらない可能性がある。

南極は、孤立したまま残るか、オーストラリアの南側に衝突する可能性がある。

日本列島は、ユーラシアとオーストラリアの間に挟まれ、アマジアの一部に組み込まれる。

太平洋の運命

• アマジアの形成により、太平洋は消滅すると予測されている。

• その跡地には、巨大な山脈が形成される可能性がある。

• 地球深部からのプルーム現象(マントル上昇流)も活発化する見込み。

外向性モデルでは、次の超大陸は、前回の超大陸が分裂してできた外側の海洋(外海)を閉じることで形成されるという考え方である。

新しい内海が拡大し、破片が互いに漂流し、後で地球の反対側で衝突する事を想定している。かつての外側の海は収縮し、そのほとんどが新しい超大陸が合体するにつれて分割される。

パンゲア分裂後に広がった太平洋などの「外海」が、プレートの沈み込みによって閉じられる。地球内部のマントル熱対流が、外側の海洋プレートを内側に引き込むように働く。 このモデルでは、アマジアが太平洋を閉じて、現在のアジア・北米・オーストラリアが集結する形で形成されると予測されている。

かつての外向性モデルの例では、ロディニア → パンゲアの過程では、

ロディニアが分裂し、外側の海洋(太平洋の祖先)が広がった。

その後、外海が収束してパンゲアが形成されたと考えられる。

この流れは、外向性モデルの典型とされる。

外向性モデルのメカニズム(段階的な流れ)

① 超大陸の分裂と外海の拡大

超大陸(例:パンゲア)が分裂すると、新しい海洋(内海)が形成される(例:大西洋)。同時に、既存の外海(例:太平洋)は、既に広大で、プレートはその方向にも拡大していく。プレート境界では海嶺(中央海嶺)が活動し、新しい地殻が形成され、プレートが外側へ押し出される。

② プレートの慣性とマントル対流の影響

プレートは一度分裂すると、慣性とマントル対流の流れに沿って外側へ移動し続ける。マントル対流の下降流(コールドプルーム)が外海の縁に集中し、沈み込み帯を形成。 この沈み込み帯が、外側へ広がったプレートを引き戻す力となる。

外海での収束と衝突

外海の縁では、沈み込み帯が活発化し、プレートが収束を始める。例えば、太平洋プレートがユーラシア・北米・オーストラリアプレートに向かって沈み込む。この収束運動が数億年続くと、外海が閉じて新たな超大陸が形成される。

地球内部の力学的背景

海嶺は、プレートを外側へ押し出す(拡大)。

マントル対流は、プレート運動の原動力。下降流が沈み込み帯を形成する。

沈み込み帯は、プレートを引き込む収束点。外海の閉鎖を導く。

プレート慣性は、分裂後の運動方向を維持し、外海へ向かう。

ユーラメリカとゴンドワナの衝突によってパンゲア超大陸が形成されたのは、石炭紀後期の約3億3000万年前頃とされている。 この時期、地球のプレートは壮大な活動期にあった。北半球のユーラメリカ(ローラシア+バルティカ;北米+ユーラシア)と南半球のゴンドワナ(南米+アフリカ )がゆっくりと接近し、ついに衝突、これにより、地球上のほぼすべての陸地が一つにまとまった超大陸「パンゲア」が誕生した。パンゲアは約 3億年前の古生代の石炭紀末〜ペルム紀初期から徐々に形成され始め、古生代末期のペルム紀約2億5100万年前には、ほぼすべての大陸が結合し、完全な超大陸となったと考えられている。つまり、約5000万年以上かけて形成されたと推定されている。この地殻の融合は単なる地理的イベントではなく、気候・生態系・進化の流れを根底から変える契機となった。

北極から南極に至るパンゲア超大陸の形成による乾燥による砂漠化の進行が著しく湿地が減少し、シダ植物は水を必要とするため、乾燥地への適応が困難となった。しかも、地球史上最大級の絶滅事件が、約2億5000万年前にもたらされた。パンゲア超大陸の形成の間に、地球内部では新たな壮大な変化が始まっていた。滞留していた海洋プレートの残骸がマントル底部まで落下するのと入れ替わりに、マントル下部にあった熱い物質が上昇し始めた。 これを「スーパープルームsuperplume」という。 スーパープルームは、当時の地球に存在していた巨大な大陸「パンゲア」の直下に達し、そこで大量のマグマが発生、爆発的噴火が広域で起きて塵が大気上層に運ばれ、地球全域を覆うことで急激に寒冷化が進んだ。 つまり当時の地球では2段階で寒冷化が進み、最終的に大絶滅がもたらされていた。この事件では、有名な三葉虫など海洋生物種の実に96%が絶滅したといわれている。このとき絶滅した種の割合は、海洋生物の内の96%、全ての生物種の90%から95%に達すると言われている【地球史上最大ペルム紀末(P-T境界)大量絶滅】。

P-T境界(Permian–Triassic boundary)とは、地質年代におけるペルム紀Permianと三畳紀Triassicの境目を指す言葉で、今から約2億5100万年前にあたる。 この境界は、地球史上最大規模の大量絶滅事件が起きたタイミングとして知られ、別名「大いなる死The Great Dying」とも呼ばれる

種子を持ち、水なしでも受精できる裸子植物、ソテツやイチョウなどが適応放散し乾燥地に進出した。シダ植物に代わって森林を形成するようになった。巨大なシダ類の森林から、より乾燥に強い裸子植物中心の森林へと移行し、これが地球の植生史における大転換点となった。

パンゲア超大陸が誕生し、これにより内陸部が拡大し、海からの湿潤な空気が届きにくくなり、更にプレート運動の縮小により火山活動の低下し火山活動が減少し、CO2の供給が低下した。温室効果が弱まり、寒冷化と乾燥化が同時に進行した。陸域の拡大と海面の低下により海水準が著しく低下し、湿地が縮小した。これがシダ植物の生育環境を脅かした。また巨大森林による光合成で酸素濃度が現在の2倍近くに達し、CO2が減少した。結果として寒冷・乾燥化が一段と加速した。森林は空気中に大量の酸素を放出し、昆虫や両生類の巨大化を促した。羽の幅が60cmを超えるトンボなどが登場したのもこの時代であった。 その一方、乾燥化が進むにつれて、これらの湿地性植物は生育地を失い、衰退していった。

石炭紀後期は寒冷化が進み、南半球、特にゴンドワナ大陸に大規模な氷床が形成された。 乾燥化により海水が蒸発し、雪として陸上に降り積もり、氷床として固定されることで、海洋から水が奪われ、海水準が低下した。 この「海退現象」も、堆積記録に明瞭に残っている。

植物群は、石炭紀前期の湿潤な環境で繁栄していたが、後期の環境変化により急速に衰退した。レピドデンドロン類Lepidodendrales、別名「リンボク」類は、高さ30m以上にもなる巨大な樹状のシダ植物で、湿地に依存し、乾燥に極めて弱かったため、乾燥化により急速に衰退した。石炭の主要な構成植物として知られている。シギラリア類Sigillariaは、 レピドデンドロンに近縁な巨大シダ植物で、 地表に浅く根を張り、湿潤な沼沢地に適応していたが、乾燥化で生育困難になった。トクサ類Calamitesは、現生のトクサに似た外見を持つが、樹木状に成長する大型植物であり河川や湿地に依存していたため、乾燥化で分布が縮小した。

(シダ植物の受精は、普通に見かけるシダ植物では胞子体の胞子葉に胞子がつく。胞子が発芽して前葉体となる造卵器、造精器ができ、その精子が葉の表面の雨水などを利用して、泳いで卵(卵細胞にたどり着いて受精する。受精卵は前葉体の上で胞子体に成長する。)

プレートテクトニクスの概念は1960年代に定式化された。この理論によれば、地球にはリソスフェアとして知られる硬い外層があり、通常厚さは約100 kmで、軟流圏と呼ばれるプラスチック層(成形可能で部分的に溶融)の上にある。

リソスフェアは、7つの非常に大きな大陸と海洋サイズのプレートで、6つまたは7つの中型の地域プレート、およびいくつかの小さなプレートに分かれている。これらのプレートは、通常、年間5〜10 cmの速度で互いに移動し、境界に沿って相互作用し、そこで収束・発散、または互いにすり抜ける。このような相互作用は、地球の地震活動と火山活動のほとんどに関与しているが、地震や火山はプレート内部で発生する可能性がある。

プレートの動きにより、プレートが押し合ったり収束したりする場所に山が隆起し、プレートが離散したり発散したりする場所に大陸が割れ、海が形成される。大陸はプレートに埋め込まれ、プレートとともに受動的に漂流し、何百万年にもわたって地球の地理に大きな変化をもたらす。

目次へ