| 太陽系のメカニズム TOP お知らせ 諏訪歴史散歩 日本列島の原型 さわやか信州 | |||||||

|

『累代』、その長久の地質時代は、「代 → 紀 → 世 → 期」という階層的な単位で分類される。

時間の長さが、累代より一桁短い『代』は、地質や気象と生物との関連性から、生物の進化や絶滅などのイベントと密接に結びついている。 地質年代のタイムスケールは以下のように粒度の違いでもある。

つまり、「粒度の違いがある」というのは、どれだけ時間を細かく区切っているかを示す。

地質学における「累代Eon」は、地球の歴史を時間軸で区分する「地質時代」の中で、最も長い単位を指す。代表的な累代には以下の4つがある。

冥王代Hadean;地球誕生から約40億年前まで

太古代Archean;約40億年前〜25億年前

原生代Proterozoic;約25億年前〜5.4億年前

顕生代Phanerozoic;約5.4億年前〜現在(化石が豊富な時代)

「累代Eon」と「代Era」の違いは、地質学では、地球の歴史を時間軸で分類するための、階層的な単位であり、その中で「累代」と「代」は、時間の長さと区分内の粒度の違いとして使われる。この地質年代区分における「粒度」の意味は、粒度が粗けらば、時間の区分が大まかで、長い期間の諸々のイベントの多くをより集約することになる。

例えば累代は数十億年単位で、地球史の最も大きな区分となる。代では粒度がより細かく、時間の区分をより短い期間に細分し、それぞれの年代の事象をより詳細に検証する。

代は数億年単位で、累代よりも短く、より細かい区分となる。

地球の壮大な歴史を彩る4つの時代区分『累代』の、冥王代・太古代・原生代・顕生代、それぞれの根拠、年代、特徴、そして代表的なイベントをまとめると

| 時代 | 年代(約) | 区分の根拠 | 主な特徴 |

| 冥王代 | 46億年前〜40億年前 | 地球誕生から最古の岩石の形成まで | 太陽系と地球形成,月誕生。原始地球表面はすべての物質がドロドロに溶解「マグマオーシャン」で覆われていた。 |

| 太古代 | 40億年前〜25億年前 | 最古の生命痕跡の出現 | 原始生命誕生・水の惑星・海洋形成・プレート開始・ シアノバクテリアの大量発生・酸化鉄の大規模な海底沈殿 |

| 原生代 | 25億年前〜5.4億年前 | 酸素発生型光合成の開始と化石の出現 | 酸素増加・真核生物誕生・全球凍結・二酸化炭素の充満、一転する100℃の大気(現在の400倍の濃度) |

| 顕生代 | 5.4億年前〜現在 | 化石記録が豊富な時代の始まり | 多細胞生物の爆発的進化・生物多様化・ペルム紀末約2億5100万年前,最大95%の海洋種,70%の陸上脊椎動物が消滅 |

太陽系の起源は、46億年前の巨大な星の爆発に始まる。この超新星爆発により、宇宙空間にガスや塵が広がり、その不均一な塊が太陽系の原型となる太陽系星雲と呼ばれる原始的な雲が形成された。 星雲が自重で収縮し始め、中心に高温高圧の領域が誕生した。その中心部で核融合が始まり原始太陽が誕生した。

太陽系誕生の元となる「太陽系星雲」は、星の爆発によって散らばったガスや塵が集まってできた巨大な分子雲interstellar cloudであった。その分子雲は完全に静止していたわけではなく、もともと微小な回転(角運動量)をしていた。この回転は、近くの超新星爆発や重力的な擾乱による外部からの力(トルク torque)が加わることもある。トルクは、物体を軸を中心に回転させる力を表す。力によって物体が直線的に加速するのと同じように、トルクによって物体は角加速度 angular accelerationで軸を中心に回転する。トルクはベクトル量で、力の瞬間 moment of forceとしても知られている。初期の状態での、わずかな回転(自転)や軌道運動であっても、その角運動量は保存されるため、収縮していく過程で回転速度が加速する。

天体運動では、角運動量保存則は極めて重要である。惑星が太陽の周りを公転する際に描く軌道は回転楕円であるが、惑星と太陽の間には主に引力が働いている。この引力は常に惑星と太陽を結ぶ直線上にあるため、太陽を回転中心と考えると、惑星に働く引力によるトルクはゼロになる。したがって、惑星の角運動量は保存されることになり、ケプラーの第二法則、すなわち「惑星と太陽を結ぶ線分が単位時間に掃過する面積(面積速度)は一定である」という法則は、この角運動量保存則と全く同じ内容を示している。面積速度は角運動量の大きさに比例するため、面積速度一定は角運動量保存を意味する。

回転が速くなることで、内向きの重力と外向きの遠心力のバランスが変化する。星雲の垂直方向(上下)では、自重により物質が沈みやすく、水平方向(赤道面)では遠心力で拡がりやすい。 結果として、星雲は円盤状(回転楕円体)に広がる。この円盤の中で、微小な塵が集まり惑星や小天体が形成されていく。太陽・惑星・小惑星・彗星などがほぼ同一平面(黄道面)上を公転しているのもこの回転円盤由来の名残である。公転方向が揃っているのも、元の星雲の回転の向きが保存されるためである。

(トルクとは、回転中心からの距離と回転力の積をモーメントを言う。モーメントとは、物体を回転させようとする力の作用でれば、一般に力×長さ【距離】で表される。

星雲が重力によって収縮すると、中心方向に物質が集まっていく。 このとき、角運動量は保存されるという物理法則が働き、 角運動量とは、 回転する物体の「回転の勢い」を表す物理量であるため、 惑星が太陽の周りを回るときの回転の勢いも角運動量で表される。その角運動量が一定になる条件とは、外部からトルク(回転させる力のモーメント)が加わらないとき 、つまり、物体に働く力が回転中心に向かう中心力だけである場合 、それが惑星運動であれば、重力が中心力として働くため、角運動量は保存される。

角運動量(一定) = 慣性モーメント × 角速度

回転軸に対して回転の方向と速さが一定になる。それが収縮によって慣性モーメントが小さくなると、角速度【回転の速さ】)が増すことになる。これにより星雲も回転速度が加速する。 )

この雲が回転を始め、円盤状へと変化していく背景には、星雲が自らの重力で収縮を始めると、回転半径が縮小し、外部からトルク(回転を変化させる力)が加わらなければ、『角運動量 = 慣性モーメント × 角速度』は一定に保たれため、 しかもその慣性モーメント は半径の二乗に比例するので、半径が小さくなると 角速度はより大きくなる。また、回転によって遠心力が働くと、 回転軸に垂直な方向(=円盤の面)では物質が広がりにくいが、赤道方向が平たくなり円盤状に広がる形になる。ここでも角運動量の保存則が支配している。

星雲の中心部には高密度の原始太陽が形成され、その周囲に塵とガスが分布する。分子雲に元々わずかな回転が伴うため、収縮により角運動量保存から回転速度が増す。回転が強まることで遠心力とのバランスで、赤道方向に物質が集積して、円盤形状が安定して形成 される(原始惑星系円盤)。 更に面積縮小により回転速度が加速する。

(『太陽系と地球の形成』 は、太陽系の形成を参照!)

このような物理過程は、現在もアルマ望遠鏡(ALMA)などの観測によって、他の若い星系の円盤形成でも確認されている。

目次へ

2)太陽「核融合反応」

|

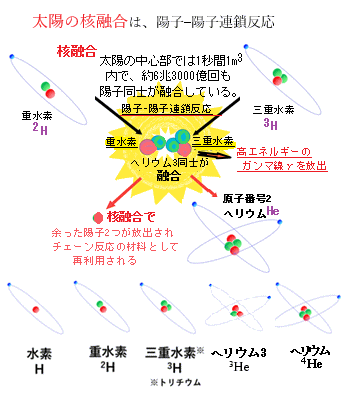

| 太陽内部で起こる陽子–陽子連鎖反応(p–pチェーン)は、星の核融合過程の根源であり、それは水素をヘリウムへと変換する過程である。その中でも陽子と中性子との関係は非常に重要で、核反応の中核を担う。

p–p連鎖反応での陽子と中性子の関連性において、その第一段階で、2つの水素陽子(水素原子核)同士が高温・高圧下で衝突し、融合する。しかし、陽子どうしは同じ正電荷を持つため、電磁気的反発力が強い。そのため量子トンネル効果によりこの反発を越えて融合する。陽子2個が融合して重水素(1H → 2H)になるが、その際に 1個の陽子が 中性子へと変換される。この変換は弱い相互作用(弱い力)によるもので 陽子(u・u・d) → 中性子(u・d・d)への変換が生じる。 同時に陽電子e+と電子ニュートリノνeが放出される。 第二段階で、重水素(1陽子 + 1中性子)と別の水素の陽子が融合 →3He(ヘリウム3)になる。 この段階では新たな中性子は加わらず、重水素に含まれていた中性子が維持される。 第三段階では、ヘリウム3同士が融合 → 4He(ヘリウム4)と陽子2個が放出される。 4He(2陽子 + 2中性子)には中性子が2個含まれるが、これは以前のステップで作られた重水素2Hが起源となる。 陽子から中性子への変換が、太陽核融合における「起点」となる。太陽のような軽い星では、中性子は初期太陽における陽子の変換によってのみ得られる。 陽子→中性子の変化は自然には起こらず、エネルギーと時間が必要となる。この変換を通じて電荷のバランスとエネルギーの放出(ニュートリノ含む)が制御されている。 このプロセスは宇宙の元素生成において非常に基本的であり、太陽のような主系列星が何十億年にもわたって光と熱を放ち続けるための基盤となる。 |

水素からヘリウムへの融合

「陽子–陽子連鎖反応pp chain reaction」と呼ばれるプロセスステップごとの流れ

水素核同士が融合

2つの陽子(1H)が衝突し、重水素(2H)になる。

このとき、1つの陽子pが陽電子e⁺とニュートリノνₑを放出して中性子nに変化する。

重水素(1p+1n)に新たな陽子が加わり、ヘリウム3(3He)ができまる(2p+1n)。

ヘリウム3(3He)が2つ融合して、最終的にヘリウム4(4He)(2p+2n)と陽子2つが放出される。

初めに使われるのは 陽p子4つの水素原子核

そのうち 2つが中性子へ変化(このとき陽電子pとニュートリノνₑが放出)

残りの 2つはそのまま陽子pとして残る。

結果として、ヘリウム4核(2p+2n)ができ、余った2つの陽子は再利用されるか他へ拡散する。

この一連の反応では、陽子の数は保存されており、反応の副産物として質量差に対応するエネルギー(E=mc²)が放出され、太陽の輝きに繋がる。

太陽の核融合は、陽子–陽子連鎖反応proton-proton chain reaction

太陽のような軽い主系列星では、主に陽子のppチェーン反応がエネルギーの源となっている。これは、水素原子核の陽子pが段階的に融合してヘリウム4 4He(2p+2n)に変わるプロセスで

第1段階では、水素の陽子同士の衝突 → 重水素2Hが生成される。

1H + 1H → 2H + e+ + νe

2つの陽子が高温高圧下で衝突。

一方の陽子pが中性子nに変化(弱い相互作用による変換)。

結果として重水素ができる。

2H → 1陽子p + 1中性子n

同時に陽電子e+と電子ニュートリノνeが放出される。

その陽電子は電子と対消滅し、さらにγ線(ガンマ線)を放出する。

第2段階では、重水素2Hと水素1Hの融合 → ヘリウム3【3He】(2陽子+1中性子)が生成される。高エネルギーのガンマ線が放出される。

2H + 1H → 3He + γ

第3段階では、ヘリウム3同士が融合する → ヘリウム4【 4He 】と陽子2個の生成

3He + 3He → 4He + 1H + 1H

安定したヘリウム4(4He:2陽子+2中性子)を生成する。

余った陽子2つが放出され、チェーン反応の材料として再利用される。

(陽子–陽子連鎖反応とは、水素原子核【陽子】が融合してヘリウムを生成する核融合反応で、太陽ではこの反応をエネルギー源として、光と熱を放出している。

反応は複数のステップで進行し、最終的に4つの陽子から1つのヘリウム4の原子核が形成される。

ところが、陽子同士は正電荷を持つため、『クーロン反発力』によって互いに強く反発するはずだ。古典力学的には、陽子が融合するには非常に高い運動エネルギーが必要で、太陽の中心温度(約1500万K)でも不十分とされる。

ここで量子力学の魔法とも言える『量子トンネル効果』で、そのメカニズムの流れは、波動性の粒子としての陽子は粒子であると同時に波として振る舞い、位置と運動量が確定できない(不確定性原理)。

陽子がクーロンポテンシャル障壁に直面しても、波動関数が障壁の向こう側にも広がっているため、一定の確率で障壁をすり抜けることができる。また、トンネル効果によって陽子同士が十分に接近すると、強い核力が働き、反発を打ち消してクーロンポテンシャル障壁を越える融合が起こる。

トンネル確率は、陽子の相対速度や温度、障壁の高さと幅に依存する。太陽のような恒星では、莫大な数の陽子が存在するため、確率が低くても融合は継続的に起こることになる。

量子力学を用いた計算では、陽子と陽子が衝突したときに核融合が生じる確率γは 決して0 ではないという重要な計算結果が得られる。計算で得られる核融合の確率は非常に低く、およそ1030回以上もの正面衝突で、ようやく核融合が発生するという確率になる。ところが、太陽中心部の陽子の膨大な衝突回数がその確率 の低さを補ってしまう。

太陽の中心部では、1m3あたりの陽子数は 約9×1031個といわれている。古典力学的に接近できる陽子の中心間の最小距離Rを直径とする球として、陽子を考えた場合、単位 体積の陽子の個数と1500万度での陽子の平均速度から陽子の 平均自由行程を求め、一つの陽子が 他の陽子と衝突する回数を見積もると 2×1013回/秒にも及ぶ。 単純にこれらの数値の積をとっても、1m3内でも約9×1031個×2×1013回/秒=1.8×1045回/秒のオーダー の衝突になる。

正面衝突に近い衝突は限られてくるが、核融合を起こしている太陽中心部の体積を考えると膨大な数の核融合が起こっていることになる。

この現象がなければ、恒星は核融合を起こせず、宇宙に光も熱も存在しなかったかもしれない。地球の生命の誕生や進化も、量子トンネル効果に支えられている。 )

太陽の中心部における物質の状態はまさに極限の最中にある。温度は約1,500万K、密度は約150,000 kg/m3にも達する。その中で、主に水素原子核(陽子)が核融合してヘリウムを生成するプロセスが絶え間なく進行している。

水素原子(陽子)の質量は、1.67 × 10⁻27kg 、つまり、太陽中心部の1m3には、約90澗個(1031個)の陽子が存在している計算になり、一つの陽子が 他の陽子と衝突する回数を見積もると 2×1013回/秒にも及ぶ。

pp連鎖反応による陽子同士の融合回数は、

1m3内でも 約9×1031個×2×1013回/秒=1.8×1045回/秒 の衝突になる。

太陽の中心部では1秒間1m3内で、約6兆3000億回も陽子同士が融合している。この融合の頻度と陽子の膨大な数で、まさに太陽は燃え続けている。

太陽のエネルギーの源は、反応前後で微小な質量差(質量欠損)により発生する。

この差がE=mc²に従い、巨大なエネルギーに変換される。このエネルギーが、太陽光や熱として地球に届く。

ppチェーンにはいくつかの分岐ルート(pp-I, pp-II, pp-IIIなど)がある。温度や星の質量によって、どの分岐が主になるかで反応は変わる。

このプロセスは、単なる粒子の融合ではなく、宇宙がいかにして光と熱を生み出し、生命に必要な環境を整えているかが分かる。

太陽内部で起こる陽子連鎖反応(ppチェーン)は、水素原子核(陽子)を融合させてヘリウムを作り出す核融合プロセスで、太陽のエネルギー源となる。その中で「7Be経由」と「8B経由」は、ppチェーンの分岐経路を形成する。

| 分岐 | 主な生成物 | 特徴 | 温度依存性 |

| pp-I | 4He + 2p | 3He同士の融合。最も一般的。太陽の約86%のエネルギーを担う。 | 約1000万〜1400万Kで優勢 |

| pp-II | 4He + e⁻ + νe | 3Heと4Heが融合して7Be(ベリリウム7)を経由し、7Li(リチウム)を経て4Heが生成される。 | 〜約1,500万Kで優勢 |

| pp-III | 高エネルギーνe | 7Beが陽子と融合して8B(ホウ素8)となり、β+崩壊で 8Be→4He×2 に分裂。 |

約2300万K以上で優勢(太陽ではごく少数) |

ニュートリノνeはこの反応で放出されるエネルギーの一部を担っており、その後、他の粒子とほとんど相互作用せずに太陽をすり抜けて宇宙空間へ飛び出す。地球まで、太陽の中心部からほぼ直線的に到達する。そのため太陽の内部で起きている核融合の様子をリアルタイムで知ることができる、貴重な観測対象になっている。

しかも、太陽から到達するνeの数が、従来の理論予測より少なかったことから、「太陽ニュートリノ問題」が提起された。これはニュートリノが飛行中に他のフレーバー【ミューニュートリノ (ν_μ)やタウニュートリノ (ν_τ)】に変化するのは「ニュートリノ振動」が原因であることが判明し、ニュートリノが質量を持つことの証拠となった。

ニュートリノの観測は、太陽の進化や地球内部の放射性崩壊【地球ニュートリノ】など、広範な自然現象の解明にも貢献している。 現在では、ニュートリノを使って地球内部の構造を「透視」する技術も開発.されている。

「フレーバー」は物質ではなく、その性質の違いを表すラベルで、例えば「電子ニュートリノ」は、弱い相互作用をするときに電子を生み出す性質を持っている。それぞれのフレーバーは、異なる粒子と結びついていて、反応の仕方も違う。 つまり、「フレーバー」はニュートリノの振る舞い方の違いを示す名称と言える。 つまり「フレーバーが変わる」のは、 ニュートリノは「質量の固有状態」と「フレーバーの状態」が一致していないため、空間を移動するうちに波のようにフレーバーが変化(振動)する。それを「ニュートリノ振動」と呼び、ニュートリノが質量を持つ証拠にもなった。)

ホウ素Boronの原子核は、陽子が5個、中性子は主に5個または6個から構成される。ホウ素の原子番号は5で、これは原子核中の陽子の数が5個であることを示す。陽子の数は元素の種類を決定づけるため、ホウ素は必ず原子核に5つの陽子を持つ。

ホウ素には自然界に存在する主な同位体が2種類ある。

ホウ素-10(10B) : 陽子5個、中性子5個(原子核の質量数10)

ホウ素-11(11B) : 陽子5個、中性子6個(原子核の質量数11)

このうち、ホウ素-11が自然界の約80%以上を占める。ホウ素-10は約20%程度存在する。両方とも安定な同位体であり、放射性は示さない。

ホウ素原子核の陽子と中性子は核力によって結合しており、ホウ素の化学的性質に大きな影響を与えないが、ホウ素-10は中性子を捕捉する能力が高いため、原子炉の制御材や医療における中性子捕捉療法などで利用される。 ホウ素-10(¹⁰B)とホウ素-8(⁸B)は、同じ元素「ホウ素(B)」の同位体であるが、核構造や安定性、用途において大きく異なる。

| 特性 | ホウ素-10(10B) 安定同位体で、天然ホウ素の約20%を占める。 中性子吸収断面積が非常に大きい(約3,837バーン)ため、原子炉の制御材や中性子検出器に利用される。 がん細胞核医療では、ホウ素の化合物を脳腫瘍などの病巣内に注入して、病巣内で10B(nα)核反応により発生したα線を的に熱中性子線を照射することにより、腫瘍を破壊治療する。 |

ホウ素-8(8B) 非常に短寿命な放射性同位体で、自然界には存在せず、太陽内部で生成される。 β+崩壊により陽電子と電子ニュートリノνₑを放出。放出されるνₑは最大15 MeVに達する高エネルギー連続スペクトルを持ち、太陽ニュートリノ観測の主役。 スーパーカミオカンデやSNOなどの検出器で観測され、ニュートリノ振動の検証や太陽モデルの精度向上に貢献。 |

| 質量数 | 質量数 10 陽子数 5 中性子数 5 | 質量数 8 陽子数 5 中性子数 3 |

| 安定性 | 安定同位体 半減期 無限(安定) | 放射性同位体(不安定) 半減期 約770ミリ秒 |

| 崩壊形式 | なし | β+崩壊(陽電子放出); 8B → 8Be(ベリリウム-8) + e+ + 電子ニュートリノνe ホウ素-8のβ+崩壊は、太陽内部のppチェーン反応の一部 ホウ素-8の陽子が中性子に変化することで、陽電子とニュートリノが放出される。崩壊後に生成される8Beは非常に短寿命で、すぐに2つの4He(ヘリウム-4)に分裂。 |

| 主な生成源 | 地球上の天然ホウ素は、地球の地殻全体で約0.001%と少ない。 ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は、通常の生体内元素の数千倍の核反応を中性子と起こすホウ素薬剤BPA(p-boronophenylalanine)を、注射により腫瘍細胞に集積させ、そこに中性子を照射し、病巣内部に限局的な核反応を起こさせる。従来の放射線療法と比べ、はるかに大きな線量を腫瘍細胞に限定して照射し、これまで治療不可能であった病巣に損傷を与える治療法でもある。 |

太陽内部の核融合反応(pp-IIIチェーン) 1. 7Be + H → 8B + γ 2. 8B → 8Be + e+ + 8Bニュートリノνe(8Bが崩壊) 3. 8Be → 4He + 4He |

| 主な用途 | 中性子捕捉療法、原子炉制御材。ホウ素-10(10B)の原子炉での用途は、その優れた中性子吸収能力により、原子炉の安全性と制御に欠かせない役割を果たす。 加圧水型軽水炉では、一次冷却水に入れるホウ酸(10Bを含む)濃度を調整することで、制御棒と併用して反応度を細かく制御する。 チェルノブイリ事故や福島第一原発事故では、10Bを含むホウ酸水やホウ素塊を投入し核分裂の再発を防ぐ。 |

太陽ニュートリノ観測(高エネルギーνe源) 太陽中心部での陽子-陽子連鎖反応によって、ベリリウム-7(7Be)が陽子を捕獲すると、ホウ素-8(8B)が生成される。8Bは非常に不安定で、ベータ⁺崩壊を起こして電子ニュートリノνeを放出する。この反応で放出されるニュートリノは、最大約15 MeVという非常に高いエネルギーを持ち、水チェレンコフ型検出器(例:スーパーカミオカンデ)で非常に検出しやすい。 8Bニュートリノは全体の太陽ニュートリノのわずか0.02%程度であるが、観測可能なニュートリノの大半を占める。 これにより、ニュートリノ振動(フレーバー変換)の研究が進み、ニュートリノが質量を持つことが確認された。かつて、観測された太陽ニュートリノの数が理論予測よりも少ないという「太陽ニュートリノ問題」があったが、8Bニュートリノの精密観測により、ニュートリノが飛行中に別の種類に変化する(振動する)ことが判明し、問題は解決へと向かった。 |

⁷Be経由(ppⅡ分岐)とは?

1. 3He + 4He → 7Be + γ

2. 7Be + e- → 7Li + 7Beニュートリノνe

(リチウムLの標準原子量は、6.941(2) u、天然に7Liと6Liの2つの同位体がある。7Liの存在比は92.5%【陽子数3+中性子数4】、ビッグバン原子核合成により生じた最初のうちの元素の1つ、安定しているため原子炉の冷却材や化学用途に広く使われる。リチウムイオン電池では、7Liが主に使用される。安定性が高く、電池の長寿命化に貢献している。6Li【陽子数3+中性子数3】の天然存在比は、約7.5%、恒星の中でわずかに形成される。

リチウムイオン電池では、7Liが主に使用される。経年劣化や衝撃で絶縁膜が破れ、正極と負極が接触し、内部短絡(ショート)事故が多発している。炎天下の車内や直射日光下など電解液が不安定になり発火する。)

このBe経由では7Beが電子捕獲すると、7Liと7Beニュートリノνeを放出する。

この7Beニュートリノνeのエネルギーは定値(約0.86 MeV)であるため、観測しやすい。

3. 7Li + 1H → ⁴He + ⁴He

この経路は、発生頻度が中程度であるが、 ⁷Beニュートリノνe(太陽ニュートリノ)の捕獲により、太陽の現況を知ることができる。

_______________________________________

8B経由(ppⅢ分岐)とは?

1. 7Be + ¹H → 8B + γ (ベリリウム7 7Beが水素の陽子(¹H)と融合してホウ素8 8Bを生成する。 この反応は非常に高温、約2,300万K以上でのみ起こりうる。 )

2. 8B → 8Be + e+ + 8Bニュートリノνe (8Bが崩壊)

8Bはβ⁺崩壊(陽電子e+放出)を起こし、8Be(ベリリウム8)に変化。この際、陽電子e+と電子ニュートリノνeが放出される。 発生頻度は極めて低い(約0.02%)が、放出されるニュートリノは、太陽ニュートリノ観測において重要な役割を果たす。 これは連続スペクトルを持ち、非常に高エネルギー(最大約15 MeV)の⁸Bニュートリノνeを放出するため地球上の検出器でも観測しやすく、太陽内部の物理状態を知る「窓」となり、太陽の核融合だけでなく、ニュートリノの性質解明にも貢献している。

⁸Bニュートリノνeは最大15 MeVにも達するため観測実験では重要で、、地上の検出器、例えばスーパーカミオカンデでの反応断面積が大きく、検出効率が高い。

3. 8Be → ⁴He + ⁴He

8Beは非常に不安定で、すぐに2つのヘリウム4(⁴He)に分裂する。

スーパーカミオカンデのようなニュートリノ観測装置で使われる反応断面cross sectionとは、粒子が他の粒子や原子核と衝突して反応を起こす確率を表す物理量で、単位はcm²であるが、実際には非常に小さな値になる。その反応断面は「的の大きさ」に例えられ、ニュートリノが飛んできて、標的(例えば電子や陽子)に当たる確率を「的の面積」で表している。

スーパーカミオカンデでは水中の電子や原子核とニュートリノが反応する様子を観測する。大気ニュートリノによるNCQE反応(大気ニュートリノが原子核内の核子を弾き出し、原子核を励起させる反応)の数をより正確に見積もる。しかしながら、電子ニュートリノが電子と弾性散乱する反応断面は約10-44cm2程度と非常に微小、このため、ニュートリノはほとんどの物質をすり抜けてしまい、観測には巨大な検出器が必要になる。しかも、過去の理論予測よりも観測量が少なかったが、その⁸Bニュートリノνeは、ニュートリノ振動(フレーバー変換)の発見に繋がり、素粒子物理学に大きく貢献した。エネルギースペクトルの解析が可能となり、しかも連続スペクトルを持つため、そのニュートリノのエネルギー分布を測定することで、太陽内部の温度や反応率などの情報が得られている。

反応断面を正確に知ることで、

• ニュートリノの種類やエネルギーを推定できる。

• 太陽や超新星などの天体からのニュートリノの情報を解読できる。

• ニュートリノ振動や質量の研究に役立つ 。

________________________________________

「⁷Be経由」・「⁸B経由」は、ppチェーンの分岐経路の違いを示す。

それぞれ異なる中間核種を経由し、最終的に⁴Heを生成。

太陽の温度によって、どの分岐が優勢になるかが決まる。

目次へ

|

分類 |

役割・特徴 太陽系の惑星を重い順にならべると、木星>土星>海王星>天王星>地球>金星>火星>水星 |

|

|---|---|---|

|

中心星 |

太陽 |

約46億年前、まだ原始星段階にあった太陽の中心部の温度は、水素の核融合反応を起こすには足りず、収縮によって重力エネルギーを解放することで輝いていた。約45.7億年前、原始太陽が形成され中心部で核融合が開始。核融合によるエネルギー放出が現在も続いている(主系列星)。 |

|

岩石惑星 |

水星・金星・ |

太陽系の岩石惑星の共通する特性 シリケート鉱物が主成分、中心にケイ素Si原子、その周囲を4つの酸素O原子が囲む「SiO4四面体」が基本ユニットとなり、他の四面体と共有酸素原子を介して結合することで多様な構造を形成する。SiO4四面体が独立しているかんらん石の場合は、化学式で示すと,(Mg,Fe)2SiO4 となる。 中心部に金属核、主に鉄とニッケルで構成される内核と外核 、プレート運動(地球のみ活発)が地質活動の鍵 。天候・気候は、大気の有無や厚さにより劇的に異なる。 火山・峡谷・クレーターなど、それぞれ独自の地質構造を持つ 。 興味深い比較 水星は磁場を持っているが、大気がほとんどなく、昼夜の温度差が激しい。-180~43℃。 金星は地球にサイズが近いが、 濃厚な二酸化炭素の大気に包まれた灼熱地獄、地表は活火山に覆われている可能性。 2023年11月30日付に掲載された研究によると、金星の120km上空はマイナス180度もの寒さで、水や二酸化炭素が凍って氷の粒子になると考えられるという。 火星の大気は薄いが、赤い砂漠の惑星。季節変化や砂嵐があり、北極氷冠は比較的最近形成されたもの。 気温;-125~20℃。 |

|

ガス惑星 |

木星・土星 |

主に水素・ヘリウムで構成、大きな衛星を多数持つ。特に木星は太陽系最大の惑星。 太陽系の中でどちらも圧倒的な存在感を誇る「巨大ガス惑星 Gas Giants」に分類されるが、内部構造には核や『金属水素層』など、多層的な複雑さが隠されている。 『金属水素層』では、約数百万気圧(500GPa以上)という超高圧環境で、水素原子の電子が自由に動けるようになり、金属的な「電気を通す性質」性質を持つ。この金属水素は液体状態で存在するとされ、液体金属水素とも呼ばれる。これにより、電子が自由に動き回ることで電気伝導性を持つ。 木星の強力な磁場は、この金属水素層の存在によって生じていると考えられている。 電気を通す層が回転することで、ダイナモ効果が働き、特に、木星の強力な磁場は、内部に存在する電気伝導性の流体(水素)が金属のように振る舞い、木星の高速の自転(約10時間で1回転)によって金属水素層が流動する。 この流動する導電性流体が磁場を生成する「ダイナモ効果」を引き起こす。磁場は木星の外部にも広がり、巨大な磁気圏を形成する。 木星と土星は、どちらも超高速の風が吹き荒れる惑星で、木星の代表的な嵐「大赤斑(だいせきはん)」では、風速が時速約650kmにも達し、土星では、赤道ジェットがさらに顕著で、風速は時速1,800kmにも達することが観測されている。 木星の代表的な嵐「大赤斑Great Red Spot」では、風速が時速約650kmを記録する。 赤道付近では、西向きのジェット気流が吹いており、風速は時速360km以上と推定されている。木星の自転が速いため、コリオリ力が強く働き、帯状の風系が形成されている。大赤斑Great Red Spotは、木星の南半球に位置する高気圧性の巨大な渦で、地球が2〜3個すっぽり収まるほどの規模である。その嵐は、地球の台風やハリケーンをはるかに凌ぐ超暴風で、時速約650〜1,260kmにも達する部分があり、これは銃弾の速度に匹敵する。大赤斑は高気圧性の嵐で、周囲よりも盛り上がった構造をしている。嵐の深さも数百kmに及び、地球の嵐(数十km)とは比べものにならないスケールである。しかも、1665年の観測以来、360年以上も驚異的な持続力を維持している。 嵐が消えない理由は、木星には固体表面がなく摩擦が少ないため、嵐のエネルギーが失われにくい。周囲の強力なジェット気流が嵐を閉じ込め、構造を安定させている。しかも小さな嵐を吸収してエネルギーを補給する「共食い」的な性質がある。木星内部からも熱供給が嵐を活性化し続けている。 大赤斑の上空は1,300℃以上に達することがあり、これは地球の溶岩よりも高温であれば、嵐によって生じた音波が上空を加熱している可能性がある。 木星の大赤斑が上空を加熱しているとされるメカニズムは、嵐によって発生した音波が高層大気にエネルギーを伝えるというものである。これは地球でも一部似た現象が見られることから、惑星気象の共通原理として注目されている。 大赤斑は秒速100〜150mの猛烈な風が渦巻く高気圧性の嵐で、地球のハリケーンを遥かに超えるエネルギーを持っている。 この激しい気流や乱流が、音波(特に重力波動gravity waves in fluid dynamicsや音響波)を発生させる。これらの波は、嵐の中心から上空へと伝播する。 音波が上空の希薄な大気を振動させることで、分子運動が活性化し、熱エネルギーとして蓄積される。観測によると、大赤斑の上空約800kmでは1,300℃以上の高温が記録されており、これは地球の溶岩よりも高温である。 (重力波動は、惑星の大気や海洋で発生する波。木星の大赤斑周辺ではこれが該当する。大気中の密度差【浮力、圧力勾配】によって生じる波で、木星の上層大気で観測される。時空の歪みによって生じる重力波gravitational wavesは、ブラックホールや中性子星の合体などで発生するが大赤斑とは無関係。) NASAの赤外線望遠鏡の観測により、H3+イオンの赤外線放射を分析することで温度分布が明らかになる。その結果、大赤斑の真上に局所的なホットスポットが存在し、嵐による音波がその原因である可能性が高いとされた。 地球でも、アンデス山脈やヒマラヤなどの山岳地帯で、風が山を越える際に音波を発生させ、上空の加熱現象を起すことがある。 木星のような極端な例はないものの、惑星気象の普遍的な現象として研究が進められている。 土星では、赤道ジェットが顕著で、風速は時速1,800kmにも達することが観測され、 これは太陽系で2番目に速い風とされ、探査機「カッシーニ」によって詳細に記録されていた。土星の赤道の高層大気の風速は、時速約1,770km。 土星の環境では、ヘリウムの沈降や対流の活発さが風速に影響を与えていると考えられている。 天王星、海王星の超高度域における持続的な風はさらにその上を行く。 海王星は、受ける太陽エネルギーが太陽系の惑星中最少であるにもかかわらず、高層大気における風速は時速約2,574kmまで達する。 だが、最高速の風が吹くのは冷たい惑星ではない。 観測史上最速が記録されたのは、太陽系外惑星「ホット・ジュピター」だった。 その記録は時速8,046kmを超える。最速の風が吹く惑星ホットジュピターは、木星と同程度の質量や半径を持つ巨大ガス惑星の一種で、主星の近傍を短周期で公転する特徴を持つ。典型的には主星から0.05天文単位(AU)以下の距離に位置し、わずか4日程度で1周する公転周期を持つとされている。 土星 Saturnの美しい環は、主に氷粒と岩石で構成されている。木星同様、 多くの衛星を持つが、タイタンTitanという興味深い星も含まれる 。タイタンは水星よりも大きく、地球の月よりも重い衛星で、惑星のような存在感を持つ。太陽系の衛星の中で唯一濃密な大気と液体の循環があり、その液体は水ではなく、メタンやエタンなどの炭化水素の雨や湖を持つ天体であり、地球に似た地質活動が見られることから「惑星のような衛星」とも呼ばれる。 メタンの雨が地表を侵食し、谷や川のような地形ができる。これにより、地球の河川地形に似た構造が見られ、 極域には液体メタンやエタンの湖が多数存在し、地球の湖沼地帯に似た地形が広がっている。赤道付近には広大な砂丘地帯があり、これは地球の乾燥地帯に見られる砂丘と類似している。 風による粒子の移動が関与していると考えられているが、赤道付近には砂丘、中緯度には平原、極域には湖が分布しており、気候帯による地形の違いが地球と同様に見られる。 タイタンの地殻は氷で構成されており、その下には液体の水の層が存在する可能性が示唆されてる。地球のマントルのように、その内部からの熱や物質の移動があるかもしれないという仮説に繋がっている。 |

|

氷惑星 |

天王星・海王星 |

天王星は淡い青緑色。海王星はより深い青色。 この違いは、メタンの量だけでなく、大気中のエアロゾル層の厚さや雲の構造が影響していると考えられている。

どちらも「巨大氷惑星」に分類されるが、天王星・海王星の内部構造は、あらかじめ層構造を仮定せず、重力調和係数や質量・半径・自転周期などの観測データから圧力-密度分布を導出して、示唆された構造が、水素H2とヘリウムHeを主成分とするガス外層(大気層)、高圧下で氷成分のH2O・アンモニアNH3・メタンCH4が流体化した中間層(マントル)、岩石(SiO2など)や金属(鉄Fe・ニッケルNi)からなる高密度の中心核の3層からなる。 この観測データから圧力-密度分布を導出し、次のような構造が示唆された。惑星中心に向かって連続的な重元素の混合比が徐々に増加する。また、外層と中心核の間に、重元素濃度が連続的に変化する層が存在する。これは天王星と海王星の重力場データに非常によくフィットしており、両惑星の内部構造が単純な層構造ではなく、滑らかな密度勾配を持つ可能性を示していた。 天王星には過去に巨大衝突を受けた可能性があり、それによって層構造が破壊され、内部の熱が逃げにくくなったとする説がある。 海王星の方は、そのような衝突を受けていないか、その影響が少なかったか、内部構造が比較的保存されていると見られている。 海王星は、太陽から遠いにもかかわらず天王星とほぼ同じ表面温度を保ち、活発な嵐や暗斑が観測されており、内部からの熱放出が強いと推測されている。天王星は比較的穏やかで、のっぺりとした外観、海王星の方は重元素の濃度が中心に向かって増加する傾向が強く、これは内部熱の放出と関連しているようだ。 海王星は自転軸の傾きが約28度で、比較的地球に近い傾き、天王星は自転軸が約98度傾いており、ほぼ横倒しで自転している。 これにより、極地では昼夜が42年ずつ続くという極端な季節変化が起こる。 |

|

その他 |

小惑星・彗星・ |

太陽系の多様性と進化の軌跡を物語る天体こそが、宇宙の「化石標本」のような存在で、それぞれが異なる起源や変遷 、物質組成を持ち、太陽系の形成過程や多様性をダイナミックに記録している。 火星と木星の間の「小惑星帯」、または地球近傍の原始惑星系円盤の残骸、惑星になり損ねた微惑星など、氷や岩石質が中心 に衝突による破片が多いが、亀裂周辺の風化や変質状態、および岩質の硬軟など形状は不規則、 一部は水や有機物を含む 、その進化の痕跡は、初期太陽系の物質組成過程や衝突史を如実に物語る。 太陽系外縁部で形成された氷微惑星を起源にする彗星Cometsの主成分は氷(水・CO2・CH4など)+塵は、創世記の軌跡や、太陽系形成初期の揮発性物質を保存している。 海王星以遠の太陽系外縁天体は、岩石+氷の混合物(メタン・窒素、そして反応性が高い無定形炭素など) の表面が有機物(ソリン)で覆われるなど、色彩は灰青色〜赤色まで多様 、また軌道傾斜や離心率が大きく動態は複雑であるが、 太陽系外縁の推移と惑星移動の証拠など原始太陽系円盤形成期の物質を内蔵している。 小惑星や彗星は、惑星になりきれなかった微惑星の名残、太陽系初期の当時の物質をそのまま保存し、惑星の移動や重力的相互作用の痕跡を刻んでいる。また有機物や水の供給源としても注目される。 |

(タイタンにはメタンCH4の雨が降り、湖や海を形成し、太陽光を浴びて蒸発して再び雲になる、そんな炭化水素の循環が存在する。メタンの雨が地表を侵食し、谷や川となり、極域には液体メタンやエタン【構造式は CH3-CH3】の湖が多数散在し、地球の湖沼地帯に似た地形を広げている。赤道付近には広大な砂丘地帯があり、風による 主に炭素を含む有機物の砂粒子の移動が風紋を作る。

その大気は地球よりも濃密で、主に窒素N2で、メタンCH4を含むの厚い層を作っている。タイタンは、それからメタンを含む雲を形成する。 太陽光や土星の磁気圏からの高エネルギー電子によってメタンが分解されたときに、メチルラジカルCH3として知られる分子が再形成される。その後、他の分子や自分自身と再結合して、エタンC2H6のような物質を作る。

メタンやエタン、その他の分子が凝縮して雨となり降り注ぎ、タイタンの表面に湖や海を形成する。 NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はタイタンのメチルラジカルを初めて検出し、タイタンの化学プロセスを理解するための重要なピースを提供した。風速は地表付近では比較的穏やかであるが、上層では秒速数mの風が吹いている【探査機「カッシーニ」によって確認されている】。

タイタンは、太陽系において地球以外で唯一、地表に液体メタンをたたえる天体である。

タイタンの大気は、窒素98.4%・メタン1.4%、地表気圧約1.5バール、地表温度約94K(-179℃)、 メタンの沸点は約112K(-161℃)。タイタンの地表温度はそれを下回るため、メタンは気化せず液体として存在する。 また地表気圧が高いため、メタンの蒸気圧が抑えられ、液体状態がより安定する。 タイタンの気圧と気温は、液体メタンの存在にとって理想的な条件を提供し、「寒冷な炭化水素の惑星版地球」とも言えるほどの気象条件を整えている。

タイタンの大気は地球の約1.19倍の質量を持ち、面積あたりでは約7.3倍にもなる。これは、タイタンの大気が非常に厚く広がり、地表にかかる圧力が高くなる原因となっている。また、タイタンの重力は地球の約1/7と重力が弱い、そのため大気がより高い高度まで広がることができ、結果として地表にかかる大気の柱の質量が増えるため、気圧が高くなる。タイタンの大気の主成分は窒素で、これは地球の大気と似ているが、その約98.4%を占め、メタン約1.4%との炭化水素も含まれている。 窒素は比較的重い分子であるため、地球より大気の密度が高くなりやすい。

タイタンの内部からは、氷火山のクライオボルケーノなどによって窒素やメタンが供給されていると考えられている。 この供給が長期的に続くことで、大気が失われずに維持されている。 地表温度が約94K(-179℃)と極端に低いため、気体が凝縮して液体になることが少なく、大気中にとどまりやすい。

タイタンの地表温度は-179℃で液体の水は存在できないが、タイタン表面の液体メタンが、地球上の水と似た役割を果たしている。すなわち、太陽エネルギーを駆動力として、地球の水循環と同様に、メタンの蒸発、雲の形成、降雨、そしてまた蒸発というメタン循環がタイタンで生じている。

タイタンには窒素を主成分とする厚い大気が存在する(表面で1.5気圧)。タイタンの大気では、光化学反応により窒素とメタンから有機分子が生成され、さらに高分子化が進むと考えられる。生成された有機物をソリンと呼んでいる。これはタイタン大気中にスモッグとして分布して大気を不透明にしている。

タイタンには、地球と似た気象現象と地形が存在する。大気中にはメタンの雲があり、メタンの雨が降って河川や湖を形成する。以前は、メタンとエタンからなる面積の広い海が存在したと考えられていたが、カッシーニ探査機の観測では現在は液体メタンは極域に湖として存在する。

砂粒子は、太陽光による光化学反応で大気中に生成された微細な有機物エアロゾル(Tholin:微小な液体や固体の粒子が気体中に分散した状態。)が、液体メタンの雨で濡らされ、そのメタンが蒸発すると、粒子同士がくっつき合い、直径約0.1mmの砂粒子に成長する。凝集・成長した砂微粒子が集まって砂になる 。

タイタンの大気には、光化学反応によって生成された有機物エアロゾル(ソリン)漂っている。これらの粒子は非常に微小で、直径は約100㎚(1万分の1mm)ほどで、 タイタンの地表には液体メタンの湖や海が存在し、降雨と蒸発のサイクルが繰り返されている。このサイクルの中で、エアロゾルが液体メタンに濡れ、蒸発する際に粒子同士が「のり」のような成分で結合し、急速に成長していくことが実験で示された。

東京工業大学の研究チームは、タイタンの環境を模した低温・低圧の条件下で実験を行い、エアロゾルが液体メタンによって集まり、蒸発後に直径約100㎛(0.1mm)ほどの砂粒子に成長する様子を確認した。地球の砂が岩石の風化によって生じるのに対し、タイタンでは微粒子が集まって成長するという、まったく異なるメカニズムが働いていた。

タイタンの極低温環境では、地殻は「氷と岩石の複合体」で構成され、主に水H2Oの氷で構成されており、氷は岩石のように硬い。その下には水H2Oの氷とアンモニアの混合物が存在する。水の氷にアンモニアが混ざることで、融点が下がり、地下海の存在を可能にした。加えて、大気から降下したソリン(複雑な有機エアロゾル)が地表に堆積し、地殻表面に層を形成している。極地や高緯度地域では、メタンやエタンの炭化水素が氷として地表に存在することがある。

地殻の下には液体の水の地下海が広がっていると考えられている。地球の海の約14倍の体積を持つ可能性があり、氷の地殻がその上に浮かぶ構造になる。潮汐力や放射性崩壊による内部加熱が、氷を部分的に融かして地下海を維持していると推定されている。

この液体層は、氷火山Cryovolcanoの活動源となり、過去に氷のマグマ(冷たい溶融物)が地表に噴出した痕跡が観測されている。岩石ではなく氷とアンモニアの混合物を噴出する火山で、地殻の割れ目から地下海の物質が地表に押し出されることで形成される。氷の地殻は岩石よりも柔らかく、潮汐力によって変形しやすい。 これにより、地殻に亀裂や断層が生じ、物質の循環が促進される。 地球のような高温のマグマ環境ではないが、極低温の地質活動が存在するという点で、タイタンは非常にユニークな天体と言える。 )

物質は衝突を繰り返したりして加熱されるので、解放された重力エネルギーは最終的には大部分が熱エネルギーとなる。

原始太陽の場合、分子雲の中心に物質が集まり始めると、ガス粒子同士が重力で互いに引き合い、中心部への収縮が始まる。星雲が収縮すると、重力ポテンシャルエネルギーgravitational potential energy(GPE)が運動エネルギーと熱エネルギーに変換される。つまり、物質が落ち込むことで加速・衝突し、収縮して中心部の温度を上げる。これが「原始太陽」と呼ばれる段階である。この加熱こそが重力エネルギーの成果であり、星の輝きの源となるエネルギーの最初の供給源になる。この段階が『原始太陽期』で未だ核融合は始まらず、核融合開始までのエネルギー源として輝き、それは重力収縮に由来する。

中心部が高温となり、核融合開始の契機になる中心部が約1,000万Kを超えると、ついに水素の核融合(ppチェーン反応)が開始される。ここで星は重力収縮によるエネルギー供給から脱却し、核融合をエネルギー源とする「恒星」へと進化する。原始太陽が太陽になる瞬間であり、中心部には数百万度の灼熱に急上昇し、その核融合反応が持続し太陽として安定した輝きを放つ。

原始太陽収縮の主な契機は、星の材料となる分子雲の、低温で高密度の領域である。この雲は一見安定しているようでいて、微小な重力不均衡が内部で生じると、自己重力によって部分的に収縮が始まる(星間分子雲における不安定性の発生)。 この現象は『ジャンズ不安定性Jeans Instability』と呼ばれ、原始星protostar形成の理論的な起点になる。分子雲の質量がジャンズ質量Jeans Massを超えると、重力がガスの圧力に勝って収縮が加速する。 つまり、自己重力からの圧力がトリガーtriggerとなって、安定している分子雲に収縮を促す。一方、外部からの刺激がきっかけになることもある。恒星風や紫外線放射など大質量星からの風や放射が雲の一部を圧縮する。銀河衝突やスパイラル腕との通過など銀河の構造的運動が分子雲に影響し、収縮を引き起こす。また、分子雲は乱流や磁場によって一時的に安定していることがあるが、時間が経つと、これらの支持力が減衰し、重力による崩壊が優勢になる。

分子雲の進化は、分子雲コアの中心密度が5×1010cm-3になると、「原始星コアprotostellar core」と呼ばれるほぼ力学的に平衡状態のガス球ができる。この原始星コアは、星の形成が始まる分子雲の密な領域であり、原始星の形成は、その分子雲の高密度領域の重力崩壊によって特徴付けられる。

<ガス円盤の形成と進化> (cm-3は、体積あたりの量を表す単位、特に物理学や天文学、化学などでよく使われる。cm-3は、cm3あたり、どれだけの粒子や物質が存在するかを示す単位、1cm3あたりの個数」や「密度」を表すときに使われる。)

約100万年かけて星間ガス雲は、分裂し重力崩壊しつつ丸いガス塊を形成する。このガス塊は分子雲コアと呼ばれ、直接的な星の形成母体となる。分子雲コアは、大きさがおよそ0.1光年程度で、密度は初期のガス雲の100倍程度で、水素原子の個数密度にして1cm3あたり1万~10万個程度になる。

星間分子雲の中に濃淡が生じ、密度が濃いところが自己重力で収縮が始まる。これが星形成の序章であり、星間分子雲の密度が高まった部分を分子雲コアと呼び、 星形成が起る直接的母体と考えられている。 形成された丸いガス塊は重力崩壊の過程での回転の影響によりガス円盤を形成する。ガス円盤は重力崩壊をつづけ、中心の密度を上昇させて行き、およそ10万年かけてガス円盤の中心に星を形成する。このとき周辺に取り残されたガス円盤が惑星を形成する材料になると見られている。

水素分子を主成分とするこの天体を「第1のコア first core」と呼ぶ。ガスが力学的に平衡状態に近づき、準静的な構造を持つ天体が誕生する。この段階では温度は低く、主にダストによる冷却が支配的で、主成分は水素分子で、温度は約10(-263℃)〜100K(-173℃)程度のかなりの低温状態であるが、第1のコアの中心部分の密度増加と温度上昇は引き続き進行し、やがて温度が2,000 K(1,726.85℃)程度になると水素分子が解離することによって圧力が下がるため、再び暴走的な重力収縮を始める。この「第2収縮」によって、太陽半径程度のサイズの高密度天体が形成される。表面からは光学ジェットが両極方向に放出される。このジェットも角運動量の放出に寄与する。これが観測的に「原始星」と呼ばれる段階になる。観測的に通常議論される原始星に対応するのが、この第2のコアのことである。原始星は濃いガスとダストに覆われているため、可視光では見えず、赤外線や電波で観測される。

「原始星」は周囲からガスを集積し、降着円盤を形成する。取り込まれなかったガスは円盤の垂直方向にジェットとして放出され、多くの場合、『高速分子流』と呼ばれる高速のガスを噴出していることが観測されている。ジェットや高速分子流は、原始星形成の現場で見られる質量放出現象の一種で、星の誕生に伴うダイナミックな重力エネルギーの解放を示している。 主系列星では、中心温度が十分高くなって水素の核融合反応が起こっているが、原始星ではまだ水素の核融合反応は始まっていない。原始星が輝くためのエネルギー源は重力収縮に伴う重力エネルギーの解放と見られる。

水素が完全電離状態となり、再度平衡状態の「第2のコア second core」が生まれる。高温・高密度の原始星核で、恒星形成の本格的開始となる。観測的に通常議論される原始星に対応する天体は、この第2のコアを指す。原始星には周囲からさらにガスが集積してくるため、「降着」「ジェット」「円盤形成」を特徴とする角運動量を保存する物質が広がる星周円盤Circumstellar discの原始星を形成する。原始星の誕生過程における「第2のコア」の形成と、水素の完全電離状態は、まさに重力・熱・量子力学が交錯する劇的な瞬間である。「水素の完全電離」とは、すべての水素原子が電子を失い、陽子だけの状態になる。 この状態では、物質はプラズマと呼ばれる高エネルギー状態になり、電磁的な性質が大きく変化する。

第1のコア(原始星コア)は、分子雲の重力収縮によって形成され、主に水素分子で構成される。中心温度が約2,000 Kに達すると、水素分子が解離(H2 → 2H)し、圧力が一時的に低下する。これにより再び重力収縮が加速し、温度がさらに上昇し、やがて数万K以上に達すると、水素原子が完全電離し、電子と陽子に分かれる。この高温・高密度のプラズマ状態が新たな圧力源となり、重力と釣り合って第2のコア(second core)が形成される。

この電離によって比熱容量が変化し、エネルギーの蓄積と放出のバランスが変わる。電離は吸熱反応なので、水素の完全電離状態では、放射輸送や熱伝導の効率が大きく変わり、星の内部構造に影響を与える。 この瞬間が、星が「ただのガスの塊」から「恒星の原型」へと進化する臨界点であり、まるで宇宙が息を吹き込むような壮麗な物理現象が開始される。

『降着Accretion)』とは、周囲のガスやダストが中心天体(原始星)に向かって落下・集積する現象で、 ガスは角運動量を持っているため、まっすぐ落下できず、円盤状に広がる。摩擦や磁気乱流により角運動量が外側へ輸送され、物質は内側へ移動して原始星に降着する。降着によって重力ポテンシャルエネルギーが解放され、円盤は加熱されて赤外線などを放射する。

『円盤形成Disk Formation』 とは、降着する物質が回転しながら広がることで、中心天体の周囲に星周円盤や 原始惑星系円盤(惑星形成の場)が形成される。円盤内では温度・密度・速度が階層的に分布する。 粘性や磁場の影響で物質がらせん状に落下する。赤外線やミリ波で観測され、惑星形成の痕跡も見られる。塵粒子が凝集し、惑星の種となる。主星・伴星それぞれに円盤が形成されることもある。円盤の質量は中心星の数%程度で、惑星形成に十分な物質を含む。若い恒星の周囲に形成されることが多く、原始惑星系円盤とも呼ばれる。

時間とともにガスが減少し、残骸円盤debris diskへと進化する。恒星が主系列段階に進化すると、円盤は光蒸発Photoevaporationなどで徐々に消失する。 主系列星になると、恒星からの紫外線やX線などの高エネルギー放射が増する。これらの放射が円盤内のガスに吸収されると、ガス粒子が加熱されて脱出速度を超える運動エネルギーを得て、円盤から逃げ出す。特に円盤の外縁部では重力が弱いため、光蒸発によるガスの散逸が顕著になる。数百万年〜数千万年のスケールで円盤のガス成分が失われて行く。

恒星からの光子が塵粒子に衝突すると、運動量を与えて塵を外側へ押し出す「放射圧」が働く。一方、ポインティング・ロバートソン効果では、塵粒子が恒星の光を吸収することで軌道エネルギーを失い、徐々に恒星へと落下して行く。この2つの効果により、微細な塵粒子は円盤から除去されて行く。

残骸円盤は、微惑星や小天体の衝突によって塵が再供給されることがあるが、衝突頻度が減少すると供給が止まり、放射圧などで塵が失われていくため、円盤は希薄化して行く。主系列星から放出される恒星風Stellar Windも、円盤のガスや塵を吹き飛ばす要因となる。特に高温・高質量星では恒星風の影響が強く、円盤の寿命を短くする。原始惑星系円盤 → 遷移円盤 → 残骸円盤という進化の流れの中で、ガス成分が減少し、塵主体の円盤へと変化する。残骸円盤は惑星形成後の名残であり、最終的には上記のプロセスで消失する。

目次へ

4)原始太陽は、分子雲の重力崩壊によって誕生

原始太陽(原始星)は、分子雲molecular cloudの重力崩壊によって誕生する。この過程は、星形成の基本的なメカニズムであり、太陽系の起源にも深く関わっている。太陽系の起源は、直径数光年に及ぶ巨大な分子雲の一部が重力によって収縮したことに始まる。この収縮は、外部からの衝撃、例えば近傍の超新星爆発によって引き起こされることもある。重力崩壊型超新星爆発core-collapse supernovaは、大質量星が寿命を迎えた際に起こる激烈な爆発現象、この爆発によって放出される衝撃波が、近傍に存在する分子雲に到達すると、その圧力で分子雲が重力不安定状態に陥り収縮が始まる。収縮した分子雲はやがて原始星と原始惑星系円盤を形成し、惑星系の誕生へと繋がる。東京大学と量子科学技術研究開発機構の研究では、隕石中に含まれる放射性同位体26Alと安定同位体46Ti・50Tiの相関関係を分析し、 これらの同位体は、近傍の大質量星の超新星爆発によって生成され、太陽系形成前の分子雲に混入したとされた。超新星爆発は、太陽系最古の隕石形成の約90万年前、太陽系誕生時点から100光年以内で起きたと推定した。超新星爆発で放出された物質は、原始太陽の周囲に形成された原始惑星系円盤に取り込まれた。特に円盤の外側領域には、爆発由来の元素が多く含まれており、これが木星型惑星の形成に影響した可能性もありとされた。一方、円盤の内側領域では、地球型惑星が形成された。この研究は、太陽系が「母なる大質量星の最後の輝き」によって生まれた可能性を示唆している。近傍の大質量星の超新星爆発による死が新たな命を育む壮大な宇宙のリサイクル劇を.誕生させた。

その分子雲の中で密度が高まった領域が「星の卵」となり、その中心部にガスが集まり、温度と圧力が上昇すると、原始太陽が形成される。この段階では、まだ核融合は始まっていない。重力による収縮が続いている。周囲には原始惑星系円盤が形成され、後に惑星が誕生する場となる。太陽系が誕生した分子雲には、近傍の大質量星の重力崩壊型超新星爆発によって放出された放射性同位体(例:26Al・46Ti・50Ti)が混入していたことが、隕石の分析から判明している。これらの元素は、惑星形成や初期の熱源として重要な役割を果たしていた。太陽系は、近傍の大質量星が重力崩壊型超新星爆発を起こしたのとほぼ同時に、その傍らで誕生した。

隕石の分析から、アルミニウムの短寿命放射性同位体26Al(半減期73万年)が、初期太陽系に存在したことが知られている。しかし、この26Alがどのような天体現象で生成されたのかは未解明であったが、初期太陽系における26Al存在量の変動が、チタンの安定同位体46Tiおよび50Ti存在量の変動と相関することを発見し、その起源が大質量星の重力崩壊型超新星爆発にあることが示された。さらに、アルミニウム-チタン宇宙核時計が新たに開発され、この超新星爆発が太陽系最古の隕石形成より約90万年前に、太陽系の誕生した場所から100光年以内の場所で起きたことを明らかにされた。

太陽系は母なる分子雲の重力収縮により形成された。この母分子雲には、近傍の大質量星の重力崩壊型超新星爆発で放出された26Alおよび46Tiと50Tiが混入した。原始太陽の周りに形成された円盤内の外側領域には、超新星爆発放出物がより多く含まれていたことが、隕石の分析から分かっている。やがて、円盤の内側領域では地球型惑星が、外側領域では木星型惑星が形成された。

我々の太陽系はどのようにして生まれたのか?これは人類にとっての根源的な問いであり、天文学および地球惑星科学における永年の研究課題 あった。初期太陽系に存在したアルミニウムの放射性同位体26Alは、この問いに答える手掛かりとなった。26Aの半減期half-lifeは、73万年でマグネシウムの安定同位体26Mgにベータ崩壊するため、形成から約46億年経った現在の太陽系では消滅している。しかし、太陽系最初期に形成された隕石には、地球岩石などの若い試料に比べ、娘核26Mgが過剰に存在することから、隕石形成時に26Alが豊富に存在していたことが知られている。この26Alは、太陽系の誕生前後に存在した天体で核合成され、恒星風stellar windや超新星爆発により原始太陽系にもたらされたと考えられている。恒星風は、大質量(太陽20倍程度以上)の恒星では速度が1,000kms-1(1秒間に1,000km進む速度)に達することもある激しい質量(プラズマの塊など)放出が起きている。

重力崩壊型超新星爆発を起こした天体 |

| 相対論的ジェットの具体的な速度 相対論的ジェットは、光速の90%以上、場合によっては99%以上の速度で物質が噴出される。これは、秒速約 270,000 km/s 〜 297,000 km/s に相当する(光速は約 299,792 km/s)。 このような速度では、時間の遅れや長さの収縮といった相対論的効果が顕著になる。 地球に向かってくるジェットは、ドップラー効果により明るく見え、逆方向のジェットは暗くなる(相対論的ビーミングrelativistic beaming)。一部のジェットは、見かけ上光速を超えて移動しているように見える(超光速運動)。これは、光速に近い速度で動くジェットが、観測者に向かって斜めに進むことで起こる錯覚である。 ジェット速度の例 活動銀河核(AGN) ; 光速の99%以上 ガンマ線バースト(GRB) ; 光速の99.999%以上(超相対論的) マイクロクエーサー ; 光速の90〜95%程度 中性子星・パルサー ; 光速の数十%〜90%程度 このような速度で物質が噴出されるという事実は、ジェットが単なる流体運動ではなく、磁場・重力・相対論的効果が複雑に絡み合った極限的な現象であることを示している。 星やブラックホールが形成される際、周囲のガスや物質は回転しており、角運動量を持っている。角運動量が高すぎると、物質は中心に落ち込めず、円盤状に広がってしまう。 角運動量を効率的に外部へ排出する機構がなければ、中心天体の成長が阻害される。 ジェットは双極的(両方向)に高速で噴出する流れで、磁場と回転の相互作用によって形成される。ジェットは、円盤の外縁部から角運動量を持った物質を遠方へ運び出すことで、中心への物質降着を可能にする。 |

本研究では、初期太陽系において一部の同位体が不均質に分布していた点に着目し、26Alの起源天体に着目した。原始太陽系円盤のさまざまな場所で形成された年代が既知の隕石の同位体分析から、円盤外側には内側に比べて、より多くの26Alが存在していたことが近年明らかになった。研究チームは、この26Alの存在量の不均質性が、チタン安定同位体46Tiおよび50Tiの存在量の不均質性と相関することを発見した。この相関は、26Alの起源となった天体で46Tiと50Tiも核合成され、その天体の放出物が原始太陽系円盤の外側に、より多く混入したことが明らかになった。チタンの各同位体の合成量は、恒星の温度や密度などの環境により異なる。原始太陽系円盤における46Tiと50Tiの存在量の変動は、重力崩壊型超新星爆発を起こす恒星、特に太陽の約25倍の大質量星で合成されるチタンの生成量で最も良く説明できることが分かった。これにより、26Alの起源が重力崩壊型超新星爆発であることも明らかになった。

さらに本研究では、アルミニウムとチタン同位体の相関を利用し、超新星爆発の起きた年代とその放出物の太陽系への混入割合を一緒に求める宇宙核時計を新たに考案した。そして、この宇宙核時計を適用した結果、超新星爆発の年代は、太陽系で最も古い隕石の形成年代に比べ約90万年古いと計測された。この年代差は、天体観測から推定されている、恒星が分子雲の収縮で形成し始めてから、その星周円盤で固体物質が形成し始めるまでの典型的な時間スケールと同程度です。つまり、超新星爆発とほぼ同時期に太陽系が生まれたことを示していた。また、超新星爆発放出物の太陽系への混入割合は、超新星と太陽系間の距離に依存することから、その距離が100光年より短いと推定された。近年の天体観測では、重力崩壊型超新星爆発の残骸の周りで次世代の恒星が生まれる姿が捉えられている。そのの結果は、太陽系もまた、散りゆく大質量星に伴って生まれたことを示唆した。

26Alは、太陽系初期に形成された隕石の年代を高精度に計測する時計としても利用された。この隕石年代測定では、26Alが原始太陽系円盤に均質に分布したと仮定していた。しかし、上述のように近年その不均質分布が明らかになり、隕石年代値の改訂が迫られている。本研究で発見されたアルニウム-チタン同位体の相関は、隕石年代値の改訂に応用できる。この手法により精確な隕石の年代が明らかになり、より信頼性の高い惑星形成理論の構築に繋がると期待された。

重力崩壊型超新星爆発は、太陽の8倍以上の質量をもつ恒星が、進化の最終段階において鉄のコアが重力崩壊することで爆発し、一時的に非常に強い光を発生する現象である。

宇宙核時計は、放射性同位体を時計として利用し、原子核の合成を伴う天体現象の年代を測定する手法。特に半減期が数十万年から数百万年程度の短寿命放射性同位体は、太陽系誕生直前に発生した天体現象の年代測定に適する。

原始太陽系円盤は、形成されつつある恒星の周りには、濃いガスと塵からなる円盤が形成され、やがてこの星周円盤の中で惑星が形成される。この円盤を原始惑星系円盤と呼び、特に太陽系の惑星を作る元となった円盤を原始太陽系円盤と呼ぶ。↑

原始太陽とジェット形成の関係は、星形成の初期段階の原始太陽は、分子雲の重力崩壊によって誕生する。この過程では、ガスが回転しながら中心に集まり、角運動量が蓄積される。

その角運動量が過剰になると、星の成長を妨げるため、これを放出する必要がある。星やブラックホールが形成される際、周囲のガスや物質は回転しており、角運動量を持っている。角運動量が高すぎると、物質は中心に落ち込めず、円盤状に広がってしまう。 つまり、角運動量を効率的に外部へ排出する機構がなければ、中心天体の成長は阻害される。

アウトフローとジェットの発生では、原始星は両極方向に分子ガスを噴出する。これが「アウトフロー」と呼ばれる現象で、中でも、より高速かつ指向性の高い成分が「ジェット」と呼ばれる。ジェットは秒速70km以上にも達し、まるで弾丸のように間欠的に放出されることがある。ジェットの役割は、円盤の外縁部から角運動量を持った物質を遠方へ運び出すことで、中心への物質降着を可能する。つまり、角運動量を効率的に排出する手段として機能する。それが、周囲の分子雲に衝撃波を与え、星形成領域の構造や進化に影響を与える。始惑星系円盤にも衝撃が及び、円盤の形状を歪めたり、ガスを吹き飛ばすこともある。

磁場との関係では、円盤内の物質は回転しているため、磁力線をねじる。このねじれた磁力線が、遠心力によって物質を磁力線に沿って加速し、ジェットとして噴出させる。噴出する物質は、円盤の回転によって得た角運動量を保持したまま外部へ運ばれる。

磁場は、円盤とジェットの間でトルク(回転力)を伝達する。これにより、円盤内の物質は角運動量を失い、中心へ落ち込むことが可能になる。

ジェットはコリメート(絞られた)構造を持ち、非常に高速(時に光に準じる相対論的速度)で進行する。角運動量は、物質の回転成分と磁場のねじれ成分としてジェット内に保持され、遠方へ輸送される。原始星の周囲には降着円盤が形成され、そこからジェットが噴出する。 ジェットによって角運動量が排出されることで、円盤内の物質が中心の原始星へ効率的に降着できる。この過程は、星の質量成長と円盤の進化に不可欠である。

| 太陽誕生の流れ | ||

| ↴ 分子雲の存在 | ↴ 水素・ヘリウムを主成分とする巨大なガス雲 | |

| ↴ 重力崩壊 | ↴ 外部の衝撃や内部の不安定性で収縮開始 | |

| ↴ 原始星形成 | ↴ 中心に原始太陽が誕生、周囲に円盤形成 | |

| ↴ 超新星の影響 | ↴ 放射性元素が混入し、惑星形成に寄与 | |

| ↴ 主系列星へ | ↴ 核融合開始で太陽が安定した恒星に進化 | |

|

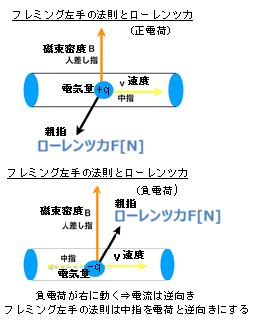

| ローレンツ力自体は「エネルギー」ではないが、電場におけるその力は電荷に働きエネルギーを与えることができる。 電場 → 電荷に運動エネルギーを与え、加速を増加させる。 磁場 → 電荷の進行方向を変えるが、速度の大きさは変わらない。 ジェット形成におけるローレンツ力の働き 1. 磁力線に沿ったプラズマの加速 • 降着円盤から伸びるポロイダル磁力線(円盤面に垂直な磁場)は、円盤とともに回転する。 • この回転する磁力線に沿って、プラズマは遠心力とローレンツ力によって加速され、磁気圏へと放出される。 • 例えるなら、「回転するワイヤーに沿って飛ばされるビーズ」のような動き。 2. 磁場のねじれとスパイラル構造の形成 • 放出されたプラズマは磁力線をねじり、円盤面に平行な磁場を持つスパイラル状の磁力線を形成。 • このねじれた磁場が磁気圧力勾配と張力を生み、プラズマをジェットとして絞り込む力となる。 3. ローレンツ力によるエネルギー変換 • ローレンツ力は、磁場中の電荷に働く力であり、磁気エネルギーを運動エネルギーに変換する役割を果たす。 |

(星が生まれる際に2つの極方向から放出される光学ジェットが周りのガスと衝突して励起された発光現象が、ハービッグ-ハロー天体だと考えられている。)

降着円盤における角運動量輸送の主要な物理機構として知られてい磁気回転不安定性Magneto-Rotational Instability(MRI)が角運動量を輸送し、円盤の磁場がジェット形成を促進する。MRIは、単なる不安定性ではなく、宇宙の構造形成やエネルギー解放に深く関わる「宇宙のエンジン」とも言える存在で、MRIの成長率は円盤の回転周期と同程度で、非常に短時間で乱流を発生させる。この乱流が角運動量輸送を支配する。

MRIによる角運動量輸送のメカニズムは、回転するプラズマ円盤内で、磁場が流体素片同士を結びつけ、内側の素片が外側の素片に角運動量を渡すことで、内側へと落下しやすくなる。外側の素片は角運動量を得て外側へ移動する。このプロセスが連鎖的に進行し、角運動量が外側へと輸送される。

磁場による応力(マクスウェル応力)が角運動量のやり取りを媒介する。その仕組みは、磁場が流体素片間に「張力」と「圧力」を生じさせることで、回転系内の運動量を空間的に再分配する。

マクスウェル応力による角運動量輸送の手順 は、その磁場が流体素片を結びつける。降着円盤などの回転系では、弱い磁場が存在するだけで、隣接する流体素片を磁力線で結び付ける。この結び付きは、まるでゴムひもで繋がれているような「張力」を生む。回転速度の差による引き伸ばし 、内側の素片は外側より速く回転しているため、磁力線が引き伸ばされる。この引き伸ばしにより、磁場に沿った張力が発生し、内側の素片は減速し(角運動量を失う)、外側の素片は加速する(角運動量を得る)。

マクスウェルの電磁場の応力はテンソルで表され、磁場の方向に張力、垂直方向に圧力を生じる。 この応力テンソルが流体の運動方程式に現れ、角運動量の空間的な流れを記述する。

結果として、角運動量は外側へと輸送され、内側の物質は重力に引かれて中心へ落下しやすくなる。これが降着流の駆動力となる。

MRIの本質は、磁場が流体の運動に「応力場」として作用し、角運動量を外側へと効率的に運ぶことにある。これが粘性だけでは説明できない高速な降着を可能にする鍵となり、効率的な輸送が可能になる。

(星周円盤とは、星の周囲に形成されるガスや塵の円盤状構造で、惑星形成や物質の降着に深く関わる重要な天体構造であり、その主成分は水素ガスと塵粒子(岩石・氷など)で、凝集して微惑星や惑星の種になる。

若い恒星の周囲に形成されることが多く、原始惑星系円盤とも呼ばれる。時間とともにガスが減少し、残骸円debris diskへと進化する。この恒星が主系列段階に進化すると、円盤は光蒸発などで徐々に消失する。

円盤は角運動量保存により広がり、回転している。 太陽などの中心星への降着が起こることで、円盤は加熱され赤外線を放射する。 その円盤の質量は中心星の数%程度で、惑星形成に十分な物質を含む。 )

原始星に取り込まれきれなかったガスは、円盤に垂直な方向へ宇宙ジェットとして放出される。 原始星には周囲のガスが超音速で落下し、衝撃波面が形成されている。その面で落下物質の運動エネルギーが解放され熱エネルギーに変わっている。そのため原始星は主系列星よりも明るく輝いているが、まだ周囲を濃いガスとダストに覆われているため可視光では観測できず、主に赤外線や電波で観測される。

質量の増加が止まった後、原始星は自己の重力でゆっくりと収縮していき、その際の重力エネルギーの解放で徐々に中心核の温度を上げていく。次第に原始星の星周物質が散逸すると可視光でも観測可能になる。やがて中心温度が1,500万Kまで上がると水素核融合が始まり、主系列星となる。

原始太陽の誕生は宇宙のささやかな揺らぎや壮大な爆発によって導かれるもの。

重力ポテンシャルエネルギー(GPE)の式は、質量m、地球表面付近で物体が自由落下する際に、地球上の重力から受ける加速度g、および重力によって蓄えられたエネルギーに相当する地球の表面からの高さhに極めて単純に関連付けられている。

GPE(重力ポテンシャルエネルギー)= mgh

地球の重力による加速度gは、表面のどこでも、おおよそ一定の値を持ち、惑星の質量中心を直接指している。ただ、重力加速度(おおよその値)は一様ではなく、場所によって若干異なる。

赤道付近の重力による加速度g ≒ 約 9.78 m/s2 / 極付近の重力による加速度g ≒ 約 9.83 m/s2

地球が非常に大きな質量を持つため、表面にいる我々の体には絶えず中心へ向かう力が働く。この力が、質量を持つ物体に作用して加速を生み出す。

g = 9.81 m / s2 (これは、物体が毎秒約9.8mずつ速度を増して落下することを意味する。)

この定数値を考えると、GPE を計算する必要があるのは、物体の質量と表面上の物体の高さだけとなる。

原始太陽の放熱メカニズム

原始段階では、星は分子雲(主に水素と塵)の重力収縮から形成される。その重力が分子雲内の不均衡を引き起こし、その局所的な領域から収縮を始める。この収縮により、中心部に質量が集中していき、重力収縮が進むことで、ガスの内部エネルギー(主に熱)が増大する。これが重力エネルギーが熱エネルギーに変換される現象で、「ケルビン・ヘルムホルツ機構」と呼ばれる。原始太陽の場合では、この過程が数百万年にも及ぶ。

ケルビン・ヘルムホルツ機構とは、天体、特に恒星や惑星の表面が冷えることで内部の圧力が低下し、結果として天体全体がゆっくりと収縮する際に生じる物理的なプロセスを言う。この収縮によって、天体を構成する物質が中心に向かって移動し、その重力位置エネルギーが解放されて熱エネルギーへと変換される。これにより、天体の中心部の温度が上昇し、このエネルギーが外部へ放出されると考えられている。 この機構は、主に木星や土星のような巨大ガス惑星、あるいは中心部で持続的な核融合反応を起こすほど質量が大きくない褐色矮星Brown Dwarfにおける内部エネルギー源として、現在でも重要な役割を果たしていると見られている。例えば、木星はその質量と収縮により.生じる熱により、太陽から受け取るエネルギーよりも多くのエネルギーを宇宙空間に放出していると推定されている。土星も同様の機構が寄与していると考えられいるが、木星ほど顕著ではないとされている。

褐色矮星とは、木星の約13倍〜(75〜80)倍(太陽の約1%〜8%)の亜恒星天体substellar objectである。恒星になるには質量が足りないが、惑星よりは重い。それでも軽水素1Hによる核融合が起こらないため恒星になれない。それでも重水素2Hやリチウム7Liの核融合は一時的には起こっている。

その形成は、恒星と同様に、星間雲の重力崩壊によって原始星から始まる。質量が太陽の8%以下だと中心温度が約300万Kに達せず、軽水素の核融合が起らない。重水素やリチウムによる短命な核融合は起こるが、これらは少量しか存在しないため、すぐに反応は止まる。核融合が止まると、褐色矮星は徐々に冷却と収縮で暗くなっていく。しかも、内部構造全体が対流しており、層構造の分化はほとんど生じない。

褐色矮星の名前は、放射する光の色からではなく、大きさが白色矮星white dwarfと「暗い」惑星の中間であることに由来している。肉眼では、褐色矮星は温度に応じてさまざまな色に見える。最も温度の高いものはオレンジ色または赤色、温度の低い褐色矮星は、紅紫色色または黒色に見える可能性がある。可視光では非常に暗過ぎて、赤外線での観測が主流となり、 代表的な褐色矮星はTeide 1・グリーゼ229B・ルーマン16(Luhman 16)など。

ルーマン16は、太陽から6.51光年の距離にある南の星座ヴェラにある2つの褐色矮星「Luhman 16A」と「Luhman 16B」が互いを公転し合う連星で、その公転周期は約26.6年である。これらは、褐色矮星としては地球に最も近い。恒星を含めても3番目に近く、また5番目と6番目に近い天体でもある。ルーマン16 AとBの質量はそれぞれ木星の質量の35.4倍と29.4倍で、その年齢は4〜8億年と推定されている。

(白色矮星は、中心核が収縮し、電子の縮退圧によって支えられた恒星の残骸『縮退星』であり、恒星が進化の終末期にある形態の一つである。白色矮星は非常に高密度であり、その質量は太陽と同程度であっても、体積は地球と同程度しかない場合もある。白色矮星の低い光度は天体に蓄えられた熱の放射に起因するものであり、主に炭素と酸素でできており、核融合反応は発生していない。

パウリの排他原理の『電子はフェルミ粒子であり、同じ量子状態に2つ以上の電子は存在できない』、恒星の中心核が収縮すると、電子たちは狭い空間に押し込まれ、低エネルギー状態ですべて埋まると、電子はより高いエネルギー状態に押し上げられる。 電子が高エネルギー状態にあることで、空間を押し返す力(圧力)が生まれる。これが「縮退圧」で、通常の気体圧力は温度に依存するが、温度に依存しない縮退圧は密度のみに依存し、温度がゼロでも存在する。

この縮退圧が、重力による収縮を食い止め、白色矮星の構造を安定させる支柱になる。ただし、質量がチャンドラセカール限界【約1.4太陽質量】を超えると、電子の縮退圧では支えきれず、中性子星やブラックホールへと進化する。 )

星間ガスや塵が重力で集まり形成された巨大なガス球であった原始太陽の当初は、未だ核融合が開始されず、内部にエネルギー源がない状態であった。むしろ、重力によって徐々に収縮し、重力位置エネルギーが熱エネルギーに変換されていた。この熱が原始太陽の表面から放射され、光度を持つ星として輝き始めていた。 ケルビン・ヘルムホルツ機構によるエネルギー放出は、原始太陽が核融合を開始するまでの数百万年〜数千万年の間、主なエネルギー源であった。しかし、この機構だけでは太陽が数十億年も輝き続けるには不十分であることが後に判明し、核融合が真のエネルギー源であることが1930年代に明らかになった。

圧力と温度が増加した原始太陽は、周囲に熱を放射する。主に赤外線によってエネルギーが宇宙空間に放出される。 これは恒星の光度が未だ低く、まだ核融合が始まっていない段階の放射であるためである。また、原始太陽はまだ厚い塵とガスに包まれていて、可視光はほとんど宇宙空間に放出できないでいる。赤外線の方は比較的透過しやすく、周囲に放射されやすい。そのため赤外線観測によって、現代の天文学ではこの段階の星を捉えることができる。

中心温度が約1,000万Kに達すると、ついに水素核融合が始まり、本格的な恒星(主系列星)として輝き始める。 これ以降は核融合による放熱が主になる。

主系列星Main Sequence Starとは、恒星が核融合により安定したエネルギーを生み出し続けている段階のことを指す。太陽もこの主系列星であり、水素をヘリウムに変える核融合反応によって連続sequenceして放熱している。核融合とは、質量の小さい原子核同士が融合して、別の重い原子核に変わるとともに、膨大なエネルギーE=mc2を発生させる反応である。核融合とは、水素Hのような軽い原子核どうしが融合して、ヘリウムHeなどのより重い原子核に変わることである。

それは図のように水素の同位体である重水素 Deuterium(2H)と三重水素Tritium(3H)の原子核が融合するDT核融合反応では、ヘリウムHeと中性子ができる。反応後の質量がわずかに小さくなり、その差に相当する質量が膨大なエネルギー(E = mc2)に変わる。この核融合反応は宇宙における普遍的なエネルギーの源であり、太陽などの恒星の内部では4つの水素からヘリウムが生成される核融合反応が起きていて、しかも50億年以上にわたりエネルギーを生成し続けている。この段階は、恒星の一生のうち最も長く安定した時期でもある。

恒星の質量によって主系列での寿命や明るさ、温度が異なる。

原始太陽が主系列星になった後、その周囲では別の壮大な現象が進行する。原始太陽形成時に残った塵とガスは、重力と遠心力によって円盤状に広がる。この「原始惑星系円盤」が、惑星誕生の場になる。 塵が衝突・合体を繰り返し、微惑星が誕生する。これらの微惑星は引力によって互いに集まり、より大きな天体へと成長していく。

太陽からの距離によって温度が異なるため、揮発性物質が凍る「スノーライン」を境に性質が分かれる。高温な内側には、岩石惑星(水星、金星、地球、火星)、低温な外側では、ガス惑星(木星、土星)と氷惑星(天王星、海王星)が 形成される。大きな質量を持った惑星は周囲のガスを捕獲し、厚い原始大気を持つようになる。小さな惑星は逆に太陽風によって原始大気を失ってしまうこともある。

半径が小さくなる(収縮)ほど重力エネルギーは大きく負になり、その分、放出可能なエネルギーが増すという性質がある。

核融合が始まる前の段階では、原始太陽は重力収縮によって放熱し、赤外線などを放出していた。 この時期のエネルギー源は核融合ではなく、まさに重力エネルギーの解放であった。この段階は原始星フェーズProtostar Phaseと呼ばれ、重力エネルギーが星の形成と初期進化の原動力となった。

この仕組みは太陽だけでなく、すべての恒星の誕生過程に共通する現象で、さらに、恒星の終末期にも、重力エネルギーが関与する現象(白色矮星・超新星・ブラックホール形成など)が起こる。

重力エネルギーは宇宙の手のひらに乗った「目に見えない火種」。静かな収縮の中に、燃え上がる未来の光を秘めている。

円盤内の塵や粒子が集まり、微惑星planetesimalsができる。微惑星同士が衝突・融合を繰り返し、原始惑星が形成される。

地球もこの惑星の合体プロセスから生まれた。初期の地球は、隕石の衝突や放射性元素の崩壊により灼熱の熔融状態であった。そのため、地球内部の構造では 、重い元素(鉄・ニッケル)が沈降し 核を形成した。

東京工業大学(東京工業大学は、2024年10月に東京医科歯科大学と統合し、東京科学大学Science Tokyoとなる。)の研究グループは、地球内部と同等の圧力を発生させる装置を開発し、地球深部の環境を実験室に作り、世界で始めて地球中心部の超高圧高温状態を実現することに成功した。 これにより、コア(核)が鉄を主成分とし、固体の内核と液体の外核に分かれていることの検証を行った。その結果、初期の核はすべて液体であったが、冷却によって結晶化が始まり、個体である内部コア(内核)が出現したと考えられていた。

これには圧力が関係していた。圧力が上がると融点も上昇するため、より圧力が高い内核は固体になりやすいことが分かった。 この状態は、地震学から確認された。地震波にはP波(縦波)とS波(横波)があり、P波は液体、固体、気体のすべてで伝搬するが、S波は固体のみしか伝わらない。そのため、S波は液体である外核を通れないということになる。

超高圧高温である地球の中心部である内核は、鉄を主成分とする固体の状態で、その周りにある外核は液体であることが明らかにされた。

軽い元素は浮上 し マントルや地殻となる。その原始地球に火星サイズの天体が衝突し、飛び散った破片から月が形成されたという(ジャイアント・インパクト説)。

目次へ

5)生命が芽吹くまでの道のり

約43億年前、地殻が安定し始め、大気と海が形成される(冥王代)。

約38億年前、最古の生命痕跡、微化石などが見つかる時代(太古代)。

太陽放射や火山活動、水の循環が原始地球にエネルギーと物質循環をもたらし、生命誕生の条件が整う(太古代)。

地質時代の大区分とその根拠となる代表的なイベントは

冥王代の『ジャイアント・インパクト(月の形成)』。

ジャイアント・インパクト説は、火星サイズの原始惑星「ティア」が地球に衝突し、月が形成されたとされる。冥王代は地球誕生(約46億年前)から最古の地球岩石(約40億年前)の形成までを指す。当時の地層がほとんど残っていないため、月や隕石の分析が主な根拠となった。

太古代は、『嫌気性生命の誕生・ストロマトライト形成』。

シアノバクテリアによる光合成の痕跡。酸素の発生と大酸化事変の前兆。最古の生命痕跡(炭素同位体や微化石)が見つかる時代。グリーンランドのイスア堆積岩などが証拠となる。

イスア堆積岩はまさに地球史の黎明期を物語る「化石のような地層」で、その形成過程は、38億年前の海洋環境と火山活動、そして後の変成作用が複雑に絡み合った壮大な物語と言える。

イスア堆積岩の形成過程

|

段階 |

内容 |

地質的証拠 |

|---|---|---|

|

1. 海洋の誕生と堆積開始 |

地球表層が冷却され、液体の水が存在するようになり、海底に堆積物が蓄積 |

枕状溶岩・タービダイト・礫岩 |

|

2. 火山活動と海底噴出 |

海底で玄武岩質マグマが噴出し、枕状溶岩を形成 |

枕状溶岩の露頭(急冷層も確認) |

|

3. 堆積物の蓄積 |

海底に鉄やシリカが沈殿し、縞状鉄鉱層が形成される |

アイアンマウンテンの縞状鉄鉱層 |

|

4. 地殻変動と変成作用 |

約37億年前にトーナル岩が貫入し、周囲の岩石が熱変成を受ける |

アミツオク片麻岩・角閃岩相〜グラニュライト相 |

|

5. 高度な変成と再結晶化 |

広域変成により初生的な堆積構造が失われるが、一部に原始的な構造が残存 |

ガーベンシーファー(結晶片岩)・枕状構造の残存 |

特筆すべき地質構造

- 枕状溶岩pillow lava:太古代初期38-37億年前のグリーンランド・イスア表成岩帯にみられる世界最古の枕状溶岩海底でマグマが急冷されて形成された証拠。液体の水が存在していたことを示す。

(その存在は「その場所に海があった証拠」として扱われ、地球の古環境を知る手がかりになる。マグマが海底から噴出し、冷たい海水に触れることで、外側が急速に冷却されて固化し、内部のマグマが更に外殻を破って次々流出し、やがて積層構造ができる。)

- 縞状鉄鉱層Banded Iron Formation(BIF):鉄とシリカSiO2が交互に堆積。酸素のない海洋での化学反応による形成と考えられる。

(縞模様鉄層 (BIF) は、主にヘマタイトFe2O3とマグネタイトFe3O4などの鉄が豊富な鉱物と、チャートや石英などのシリカが豊富な鉱物が交互に層を重ねて構成する堆積岩の特徴的な単位。「バンド」という名前は、異なる地層が交互に並び、層状の外観を作り出していることに由来している。

BIFの特徴的な縞模様は、初期のシアノバクテリアによって生成された酸素が、海洋中に溶解した鉄と反応して不溶性酸化鉄を形成し、海底に沈殿してBIFの形成に繋がった。これらの地層は通常、先カンブリア紀にまで遡り、最も古い BIF のいくつかは 太古代30 億年以上前のもの。)

- タービダイト層:タービダイトturbiditeの堆積過程は、例えば、乱泥流が大陸棚斜面に発生し、その後大陸棚斜面にある海底谷を流れ下り、海底に到達後、最終的にその洪水時に発生する土砂を多量に含んだ混濁流が堆積したと考えられる。タービダイトが深海底に繰り返し堆積すると、その砂泥互層によって海底扇状地が形成される。

- 礫岩層conglomerate bed:礫岩は、流水や氷河によって堆積した砂・シルトsilt・粘土などが、時間の経過とともに圧力によって固化したときに形成される。それが河川や土石流によって運ばれた礫の堆積であれば大陸地殻の存在を示唆する。

(siltあるいは日本語で沈泥、砂より小さく粘土より粗い砕屑物のこと。シルトの粒子が非常に微細であるため、水を含むと膨張したり、粘土と同様に水を保持する能力がある。この特性により、農業においても重要な役割を果たす。)

生命の痕跡との関係(生物の由来とその最古の年代)

- グラファイト粒子(黒鉛):グラファイトgraphite(石墨[鉱物]・黒鉛[鉱石])は、堆積した生物の死骸(有機分子)が、長期間にわたって高温・高圧の環境にさらされることで、炭素を含む元素鉱物が海底で黒鉛化する。生物由来のグラファイトは、不純物を含み、結晶構造に乱れがあるのが特徴で、これに対し、無機的に形成されたグラファイトは結晶構造が均一で、成長様式も異なる。 グリーンランド・イスア地域で発見された生物由来のグラファイトは、地球上に生命が最初に誕生した頃の太古代約38億年前のものとされる。

イスア地域の堆積岩に含まれるグラファイトは、炭素同位体比(δ13C)が−21.4‰〜−26.9‰と、現代の有機物に近い値を示し、生物由来の有機物は、炭素同位体比が軽い、δ13Cが負の値である傾向があり、イスアのグラファイトもこの特徴を持っていた。これにより光合成を行う原始的な微生物や化学合成を行う原始生命体が、海底の泥に埋もれ数百万年の間に高温・高圧環境下で分解・炭化され、最終的に、その死骸がグラファイトへ(黒鉛)と変化したとされた。

生物由来の有機物が「炭素同位体比・13C/12Cが相対的に多くなる理由は、生物の代謝過程における同位体分別isotopic fractionationにある。生物は光合成や化学合成などの代謝過程で、炭素を取り込んで有機物を合成する。このとき、12Cが優先的に使われる。それは質量差により13Cよりも軽いため、化学反応においてより速く、より効率的に反応するため、酵素が炭素を取り込む際、軽い12Cを選びやすくなる。酵素は微妙な質量差にも敏感で、基質との結合や反応の活性化エネルギーに影響を与える。結果として、12Cを含む分子の方が酵素反応において有利になる。

生物由来の有機物、例えば石油・石炭・堆積物中の有機炭素などでは、非生物的な炭素、例えば火成岩中の炭素よりもδ13C値が低い(つまり軽い)傾向がある。この性質を利用して、地層中の炭素の起源や古環境の変化を推定する。

- リン酸カルシウム層:生命に必須なリンが濃集した燐灰石apatiteは、微生物活動の痕跡とされる。特に、ハイドロキシアパタイトは歯のエナメル質と骨の構成物質であり、またOH 基の大部分が欠如し、多くの炭酸塩および酸性リン酸塩が置換された形態のアパタイトは、骨の主要な成分である。その生物の骨や歯に含まれるリン酸カルシウムが、有機物分解によってリン酸が供給され鉱物化する。特定の微生物がリン酸カルシウムの沈殿を促進することもある。

カナダ北東部の大西洋とハドソン湾 に面したラブラドル半島北部に位置するサグレックSaglekで発見された岩体Blockに含まれる太古代初頭の約39.5億年前の堆積岩に、リン酸カルシウム【Ca5(PO4)3(OH, F, Cl)】の痕跡が、これは生命活動最初期の証拠として注目されている。 「岩体」という語は、地質学的に一連の岩石群が構造的にまとまっている領域を指す。サグレック岩体は、約39.5〜33億年前の花崗岩質片麻岩やヌリアック表成岩帯(ヌリアック島は、ラブラドル海の極地の島。表成岩とは溶岩や堆積岩など地球表層で形成される岩石の総称)から構成され、その詳細な地質調査およびジルコンZrSiO4(ウランやトリウムを含むことが多く放射年代測定の対象鉱物)のウラン鉛年代測定が行われ、この地域に約39.5億年前以前の現存する最古の堆積岩が存在することを明らかにした。しかも、その堆積岩から生命の痕跡が発見された。

東京大学の小宮剛准教授らの研究グループが、ラブラドル地域のヌリアック表成岩帯を調査し、微小なグラファイト粒子とともに、リン酸カルシウム鉱物apatiteの痕跡を確認した。アパタイトは生物の代謝活動や細胞膜の構成要素として知られており、特にリン酸塩の存在は生命活動に不可欠であり、この鉱物が堆積構造に沿って分布していることから、堆積時に生物由来の有機物が関与していた可能性が高いとされている。この発見は、地球上の生命が約40億年前の海洋環境にすでに存在していた可能性を示すものであり、生命の起源を探る上で極めて重要な成果であった。リン酸カルシウムの痕跡は、細胞の構造やエネルギー代謝に関与するリンの存在を示すため、生命の化学的基盤がすでに形成されていたことを意味する。サグレック岩体で発見された約39.5億年前の堆積岩に含まれるグラファイトやリン酸カルシウムの痕跡は、原始的な微生物による炭素固定活動の結果である可能性が高いとされている。

サグレック岩体のチャート中には、球状の炭質物粒子が確認されており、これは微生物の細胞構造を反映している可能性がある。これらの粒子は堆積構造に沿って分布しており、海底に降り積もった微生物の死骸が堆積物に取り込まれたと考えられた。当時の地球は酸素のない嫌気性海洋環境であり、微生物は化学合成によってエネルギーを得ていたと考えられている。このような微生物は、地球最初期の生命形態として、後の進化の基盤を築いた可能性がある。 この発見は、生命の起源が想像以上に早く、しかも多様な代謝経路を持つ微生物がすでに活動していたことを示唆していた。こうした微細な痕跡はまさに「地球の記憶」と呼ぶにふさわしい。

- ストロマトライト化石:stromatoliteは、シアノバクテリアなどの微生物が作り出す層状の岩石構造で、約35億年前の太古代の生命の痕跡として知られる化石も見つかっている。浅海環境での生命活動の証拠は、シアノバクテリアが光合成を行い、粘液で堆積物を固定し、 日々の光合成と堆積物の捕捉を繰り返すことで、層状構造が形成される。長い年月をかけてドーム状に成長し、 西オーストラリア・ピルバラ地域などで発見されたストロマトライト化石は、約35億年前のものとされる。

シアノバクテリアが水中や湿地の表面に定着し、粘着性のマット状構造を形成する。このマットは光合成を行い、酸素を放出する。微生物マットは粘着性があるため、水中の泥や砂などの堆積物を捕らえる。 • 風や波によって運ばれた粒子がマットの表面に沈着し鉱物として固化、そして 微生物の代謝活動により、炭酸カルシウムなどの鉱物も沈着する。これが時間とともに、薄い岩石層になる。

堆積物に覆われた微生物は光を求めて上へ移動し、新しいマット層を形成する。 •この繰り返しにより、層状構造(ラミナ)が積み重なっていく。

ストロマトライトの構造を理解するには、「葉理」「葉層」「単層」「地層」といった地質学的な層構造の用語を、それぞれのスケールと形成過程に沿って整理する必要がある。ストロマトライトは、主にシアノバクテリアなどの微生物群集によって形成される層状構造の岩石で、シアノバクテリアが分泌する粘液に細かいシルトや粘土など堆積物が海水中の炭酸カルシウムとともに沈着される。シアノバクテリアは、日中は光合成のために、運動性もあるので光を求めて沈着物の表面に出、夜間は活動を休止する。この繰り返しによって炭酸カルシウムを含む固い層状構造が形成され、ストロマトライトと呼ばれる生物岩はゆっくりと「成長」してゆく。シアノバクテリアが光合成を行いながら粘液を分泌し、そこに堆積物が捕捉されて層状に積み重なり、やがて広域的な地層が広がる。

| 用語の意味と関係性とスケール | |||

| 用語 | 定義・特徴 | ストロマトライトとの関係 | スケール |

| 葉理 lamination |

数mm〜数cmの非常に薄い層。堆積物の粒度や組成の変化によって形成される。 |

微生物活動による日・季節・環境変化が反映される最小単位。 微生物マットが日々の光合成活動で粘液を分泌し、そこに細粒の堆積物(シルトや粘土)が捕捉される。 このプロセスが繰り返されることで、葉理が形成される。 |

微細 |

| 葉層 laminae |

葉理が連続して積み重なった層。しばしば1つの成長サイクルに対応。 | ストロマトライトの成長リズムを示す。微生物マットの活動周期と一致することが多い。 季節的・環境的な変化(潮汐・・降水・乾燥など)により、葉理がまとまり、葉層となる。 |

小〜中 |

| 単層 bed |

葉層が集まって形成される、明確な境界を持つ堆積単位。 | ストロマトライトの成長が一段落した後の堆積単位。環境変化や堆積イベントを反映。 葉層が一定期間蓄積されると、単層として識別可能な堆積単位になる。 |

中 |

| 地層 stratum / formation |

単層が集まって形成される地質学的な層。広域的に認識される。 | ストロマトライトを含む地層は、古環境の指標として重要。特定の時代・環境を示す。 さらに、複数の単層が集まることで、地層として地質図に記載されるような広域的な層が形成される。 |

大 |

地球史との関わり(ストロマトライトの役割)

太古代を通じて、大気には酸素はなく、窒素と二酸化炭素が主体であった。

太古代は、バラバラだった地殻が衝突・合体し,小型の大陸を作り始めた時代でもあった。

イスアの地層から38億年前には海が存在していたと考えられている。つまり、水が気体ではなく、液体として存在

できる程度には地球の表面は冷えていた。

グリーンランド西部にあるイスア地域のイスア緑色岩石帯で、イスア地域の岩石は38億年前の海底に噴出した

溶岩と堆積岩からなっている。ほとんどの岩石は変成しているが、中には変成を免れ当時の状態を残している

ものもある。

38億年前のイスア地域の地層から見られているものに、

枕状溶岩・縞状鉄鉱床・炭酸塩岩・礫岩層がある。

38億年より前の地層が残っていないのは、灼熱ののマントル対流のため、当時形成された地殻がすべてマントル

内部へとリサイクルされ、しかも地球や月が同時に大規模な隕石衝突を受けて当時の地殻が破壊されてしまった

ためであった。

イスア堆積岩の分析から30億年より前の海水温度は60~120℃と高温だったと推定されている。

その堆積岩は、地球が「水の惑星」として目覚め、生命の息吹が芽生え始めた瞬間を捉える

地球の記憶の断片であった。

約35億年 シアノバクテリアが酸素の供給源として地球環境を著しく変化させていく。

約27億年前から大陸周辺にシアノバクテリアが形成した大規模なストロマトライトから酸素が放出され始めた。

その酸素は縞状鉄鉱床の形成に消費されてしまい大気中には拡散してはいなかったようだ。

原生代 約24〜20億年前、シアノバクテリアが光合成によって酸素を大量に放出し始めたことで、地球の大気に

酸素が蓄積。これが「酸素革命Great Oxidation Event」と呼ばれる。

20億年前以降の世界中の海底の地層に縞状鉄鉱床が形成され、現在の鉄鉱石の供給源となっている。

やがて酸素が大気に広がり、オゾン層O3の形成が始まった。

ストロマトライトを形成するなどシアノバクテリアが酸素の供給源となった。

初期の酸素は海中の鉄イオンと反応し、現在の鉄資源・縞状鉄鉱層を形成した。

酸素濃度の上昇により、好気性生物の進化が可能になり、生命の多様化が加速した。

約22億年前、酸素の増加と二酸化炭素の減少により、温室効果が弱まり、ヒューロニアン氷期が発生した。

ヒューロニアン氷期(約24億〜21億年前)は、地球史上初の「スノーボールアース」に近い深刻な氷期と

され、その発生と収束には劇的な地球環境の変化が関与していた。

ヒューロニアン氷期の引き金となったのは、シアノバクテリアによる酸素の大量放出であった。

シアノバクテリアが光合成を始め、大量の酸素を「廃棄物」として放出。これを「大酸化イベント」と呼ぶ.。

酸素がメタン(強力な温室効果ガス)を酸化し、二酸化炭素も減少させ、結果として温室効果が弱まり、

地球の気温が急激に低下した。

氷期の終焉には、隕石衝突が関与していた可能性が示唆されている。オーストラリア西部にある「ヤラババ

Yarrabubbaクレーター」は、22億2,900万年前の隕石の衝突で形成されたものであることが最新の研究で

明らかになった。2020年1月22日の英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された

研究論文によると、これまでに知られている中で最も古い隕石衝突跡になると言う。

ヤラババの年代を正確に測定するため、研究チームはクレーター内の鉱物を対象に「衝突による再結晶化」

の痕跡を探した。そして、ジルコンやモナザイトなどを含む物質で年代測定し、隕石の巨大衝突による

構造的変化が起きていることを確認した。

オーストラリア西部に巨大隕石が衝突、その衝突の衝撃で膨大な水蒸気と温室効果ガスが放出され、

急速な温暖化を引き起こした。 隕石衝突後、約4億年間にわたり氷河堆積物が見られないことから

氷期の終焉を示す有力な証拠とされている。

この温暖化により、地球はスノーボール状態から脱し、次の地質時代へと移行していった。

現代、一部の湖や海岸で

約4,000万年前〜の ゴンドワナの分裂後、オーストラリアは他の大陸から孤立した。気候は徐々に乾燥化し、西オーストラリア州のシャーク湾地域は高塩分・高温の特殊環境へと変化した。この環境が、ストロマトライトの天敵となる生物の生息を抑制し、群生を維持できる要因となった。

オーストラリアが孤立し、乾燥化と塩分濃度の上昇が進んだことで、シャーク湾は時間が止まったような『

原生代は、『大酸化事変・エディアカラ生物群の繁栄』。

原生代は酸素発生型光合成(シアノバクテリア)による酸素の増加が始まった時代。縞状鉄鉱層やオゾン層の形成が根拠になっている。

スノーボール‐アースsnowball earthは、原生代に地球表面全体が赤道付近にいたるまで氷床に覆われた時代があったという仮説、当時の赤道周辺を含む世界各地で見られる原生代の氷河堆積物diamictonとその上を覆う厚い縞状の炭酸塩岩の層cap carbonate、および縞状鉄鉱層の存在を矛盾なく説明することができる。氷河堆積物は、氷河によって運ばれた岩石や泥が堆積した地層で、粒径が不揃いで、礫・砂・泥が混在する。 特に後期原生代(約7.5〜5.8億年前)に、赤道付近まで氷河が広がった証拠として世界各地に分布する。 代表例が、ナミビアや中国南部、オーストラリアなどで確認されており、全球凍結snowball earth仮説の根拠となる。また、原生生物の大量絶滅とエディアカラ動物群の出現と密接な関係があると考えられている。

縞状炭酸塩岩層は、氷河堆積物のすぐ上に堆積する炭酸塩岩(主にカルサイトやドロマイト)の縞状構造やストロマトライト状の模様を持つ。厚さ数m〜数百mに及ぶ。 炭素同位体比が大きく負にシフトしており、マントル由来の炭素の影響を示唆している。また、メタン湧出や酸素欠乏環境で微生物活動が関与し、氷河期終了後の急激な温暖化と海洋化学の変化を記録する。CO2の急増による温室効果で氷床が融解し、炭酸塩が急速に沈殿したと考えられる。

縞状鉄鉱層Banded Iron Formationは、赤鉄鉱などの酸化鉄とシリカが交互に層状に堆積した岩石で赤・灰色の縞模様が特徴。主に原生代前期〜中期(約25〜18億年前)に集中している。その形成メカニズムは、 シアノバクテリアによる光合成で酸素が発生し、海中の溶存鉄と反応して酸化鉄となって沈殿した。地球大気に酸素が初めて大量に供給された証拠となっている。この大酸化事変Great Oxidation Eventの痕跡、 これらの堆積物が語るものは、地球の極端な寒冷期(全球凍結)と急激な温暖化を繰り返しながら、生命の進化に必要な環境を整えてきた氷河堆積物とキャップカーボネートの連続は、気候変動のフィードバック機構を示す地質的証拠となる。 また縞状鉄鉱層は、酸素の誕生と生命の多様化への道を開いた記録でもある。

顕生代は、『カンブリア爆発・恐竜・人類の誕生』。

顕生代は化石記録が豊富になり、地質学的に明確な生物進化が観察できる時代。カンブリア紀の生痕化石が区分の基準となる。 エディアカラ生物群は、顕生代直前に現れた多細胞生物群。柔らかい体を持ち、化石として残る。顕生代初期に多様な動物が急速に進化した現象と現代の動物門の多くがこの時期に登場を『カンブリア爆発』と呼ぶ。

顕生代は約5.4億年前から現在まで続く累代で、化石が豊富な時代である。 この累代は以下の3つの「代」に分けられる。

累代は大まかな区分、代はより詳細な区分、 これらはさらに「代(Era)」「紀(Period)」「世(Epoch)」などに細分化され、地球の進化や生物の出現・絶滅などの重要な出来事に基づいて区分されている。 「世」は「紀」をさらに細かく分けた単位であり、地質学的な変化や生物相の変化を反映している。 古生代Paleozoic Eraは、三葉虫や魚類の進化 中生代Mesozoic Eraは、恐竜の時代 新生代Cenozoic Eraは、哺乳類と人類の繁栄

| 区分名 | 粒度 | 時間の長さ(目安) | 概要 | 代表例 |

| 累代Eon | 粗い | 数十億年 | 地質時代の最長単位、地球史の大区分 | 冥王代・太古代・原生代・顕生代 |

| 代Era | やや粗い | 数億年 | 累代を細分化した単位 生物進化や地質イベントに基づく区分 |

古生代・中生代・新生代 |

| 紀Period | 中程度 | 数千万年 | 大きな生物進化や地球環境の転換点に基づく区分。 |

例:中生代ジュラ紀は多様な恐竜が繁栄した時期。白亜紀末には、その多様性が消滅した。 |

| 世Epoch | 細かい | 数百万年 | より細かな気候変化や地質イベント、 化石の違いなどにより分けられる。 |

新生代中新世の約1800万~600万年前、地殻の伸張が進み、日本列島が完全に大陸から分離。 |

| 期Age | 非常に細かい | 数十万年以下 | 高精度な化石や岩石解析、細かな地球環境の変化などに基づいて分類。 |

例:氷期・間氷期や「更新世後期」など、突出した気候サイクルを示す。 |

グラベンgraben はドイツ語で「溝」や「塹壕」を意味する。地溝は、土地のブロックが下向きに変位することによって生じる、両側に明確な断崖がある谷である。)

地層(層序)と化石記録 地質年代区分の根底にある思想と科学的基盤 は、地層中の化石(特に示準化石)により相対年代が決められる。それにより「何が生きていたか」が鍵となる。

国際協定とGSSP(国際標準境界層断面) の地質年代は、国際的な合意に基づいて定義され、基準地(ゴールデンスパイクgolden spike )が世界各地に存在する。「ゴールデンスパイク」とは、地質年代の境界を物理的に示すための金属製の標識で、地層に打ち込まれる金色の杭やプレートのことで、これは、地球の歴史を区切る「国際標準模式層断面および地点(GSSP)」に設置される象徴的なマーカーである。

地球環境のリズムと大変動 プレート運動、火山活動、氷期サイクル、大量絶滅など、自然のイベントの境界としてゴールデンスパイクを打ち込む。

これにより、地質年代の境界を明示する。例えば「ジュラ紀の始まり」や「チバニアン(千葉時代)」の開始点など、地球史の重要な転換点を示す。これは、 国際的な合意に基づく標準化国際地質科学連合(IUGS)とその下部組織である国際層序委員会(ICS)が、地層の露頭や化石記録などを精査して、化石の出現・消失、火山灰層や地磁気逆転などの地質学的イベントを基準に GSSPを定め、その地層が地表に現れているその地点にゴールデンスパイクを打ち込む。この視覚的・象徴的な意味合いは、地質学者だけでなく一般の人々にも、地球の歴史の「節目」を直感的に理解できるようにする役割もある。チバニアンの地層にも設置され、記念式典が行われた。

目次へ