| 北米のサンタ・アナ気候 |  |

| 目次 | |

| 1)サンタ・アナの風 | |

| 2)米西部の長期的な旱魃の原因 コロラド大地 コロラド川流域 サンフアン山脈 グランドキャニオン グランド・キャニオンの先住民 モハーヴェ砂漠とモハーヴェ族の神話 ペルム紀 古生代の石炭紀 スーパープルーム |

|

| 3)カリフォルニア州の地球温暖化対策 | |

| TOP 諏訪歴史散歩 お知らせ カタバティック風 | 緑の這松が、光を浴びて静かに揺れている。 それ大地の歌声のように! |

サンタ・アナの風Santa Ana Windsは、北米モンスーンとは異なる気象現象を示す。

北米モンスーンは、夏季にカリフォルニア湾や東太平洋、またはメキシコ湾からメキシコ北西部と米国南西部に運び、湿った重たい風と雷雨を伴う、主に夏季に発生する気象現象で、アメリカ南西部やメキシコ北部で見られる。これは、太陽の強い加熱によって大陸上の気圧が低下し、海洋の湿った空気が流れ込むことで発生する。メキシコ湾からメキシコ北西部と米国南西部の高気圧の張り出しも関係しするが、主な要因は大陸側の低気圧の形成とそれに伴う湿った空気の流入により、雷雨や激しい降水が頻繁に発生する。

|

| サンバーナーディーノ山脈とサンタモニカ山脈は、どちらもカリフォルニア州南部のトランスバース山脈Transverse Rangesに属し、その位置関係は サンタモニカ山脈は、ロサンゼルスの西部から太平洋沿岸にかけて東西に延びており、マリブやカラバサスなどの地域を含み、ハリウッドの丘陵地帯から始まり、ベンチュラ郡のポイント・ムグ付近まで続いている。 サンバーナーディーノ山脈は、ロサンゼルスの東方、サンバーナーディーノ市の北東に当たり、ビッグベア湖や南カリフォルニア最高峰のサンゴルゴニオ山を含む高山地帯である。 つまり、サンタモニカ山脈はロサンゼルスの西側沿岸部に、サンバーナーディーノ山脈は内陸の東側に位置しており、両者の間にはロサンゼルス盆地が広がっている。 このように、同じ山系に属しながらも、地形や気候、生態系に興味深い違いがある。 |

この乾燥した高温の風は、山火事のリスクを非常に高める要因としても知られており、特に秋から冬にかけて南カリフォルニアで頻発する。 風の名前の由来には諸説あるが、地元のサンタアナ峡谷にちなんで名付けられたという説が有力である。 自然現象としては美しい仕組みであるが、現地では「悪魔の風」とも呼ばれるほど、火災や火災による鉛害など健康被害をもたらす厄介な存在でもある。

モハーヴェ砂漠Mojave Desertの名前は、モハーヴェMohave族に由来している。彼らの言語では「Hamakhaave」という言葉があり、これは「水のそば」という意味を持っている。スペイン語の影響を受けて「Mojave」という綴りが一般的になっているが、英語では「Mohave」とも表記される。基本的に農耕民族であり、コロラド川沿いの低地に住んでエジプトのような氾濫原農業を行い、トウモロコシ・テパリービーン・カボチャ・スイカなどを栽培していた。魚を捕ったり、干ばつに強く、種子には豊富なタンパク質があるメスキートなどの野生植物を採取したりもした。モハーヴェ族は、村を形成するほどの生業に恵まれず、谷に分散して居住した。一つの「集落」でも2kmから4kmの間に分散しており、さらに次の集落まで10km近く離れている。

この砂漠は、カリフォルニア州南部を中心に東方へ広がり、シエラ・ネバダ山脈の南東に、またサンタ・モニカ山脈の北東に位置する北米で最も乾燥した地域の一つでもあるが、モハーヴェ砂漠にはいくつかのオアシスや渓流が存在する。例えば、アッシュ・メドウズ国立野生生物保護区は、モハーヴェ砂漠最大のオアシスの一つであり、約30の湧水や湿地が広がっている。この地域は、地下水の流れによって維持されており、珍しい動植物が生息する生物多様性を保障するホットスポットhotspotでもある。 しかし、モハーヴェ砂漠の地下水の供給は限られている。主な水源は、周囲の山脈からの降水と雪解け水で、特に、モハーヴェ川は地下水の重要な供給源であり、降水が少ない時期でも地下を流れを維持している。この地域の地下水は、モハーヴェ川流域やモロンゴ地下水盆地などの地下水盆地に蓄えられている。これらの地下水盆地は、長年にわたる地質活動によって形成され、周囲の山脈からの水が地下へ浸透することで維持されている。モハーヴェ川自体も、サンバーナーディーノ山脈San Bernardino Mountainsから流れ出している。具体的には、ウェストフォーク・モハーヴェ川West Fork Mojave RiverとディープクリークDeep Creekが合流する地点が源流である。この地域は標高約910mに位置し、降水や雪解け水が地下水として蓄えられ、川の流れを支えている。

モハーヴェ川は、ほとんどの区間で地下を流れる間欠河川であり、地表に現れるのは限られた場所のみで、最終的にはソーダ湖Soda Lakeに流れ込み、そこで水が蒸発してしう。 この川の流域は、過去の気候変動や地質活動によって大きく変化してきた。 また、ボナンザ・スプリングは、モハーヴェ・トレイルズ国定公園内にある淡水泉で、周囲の乾燥した環境の中で貴重な水源となっている。この泉の周辺には、フレモント・ポプラやブラック・ウィローなどの水辺の植物が生育し、多様な動物が集まる貴重な水辺Precious waterfrontになっている。

(サンタ・アナ峡谷は、カリフォルニア州南部に位置し、サンタ・アナ川が流れる地域を指す。特にオレンジ郡やリバーサイド郡の一部を含み、周囲にはサンタ・アナ山脈が広がっている。サンタアナ峡谷は、乾燥した気候と強風が特徴で、特にグレートベースンの冷たく乾燥した高気圧から発生し、「サンタ・アナ風」と呼ばれる局地風が吹く【フェーン現象】。)

ディアブロウインドDiablo Windもサンタ・アナの風と同様に、カリフォルニア州で発生する乾燥した局地風で、特にカリフォルニア州北部で見られる。両者は似たようなメカニズムで発生するが、いくつかの違いがある。ディアブロウインドの特徴は、主にサンフランシスコ湾岸など北カリフォルニアで発生し、秋から春にかけて内陸のグレートベースンからベイエリア方面へ吹き下ろす。 乾燥して高温、風速20〜30m/sにも達することがある。山火事の拡大要因として非常に危険で、特に乾燥した森林地帯では火の粉が数km先まで飛び火することも頻発する。どちらも「悪魔の風」と呼ばれることがあるほど、火災リスクが高く、地域住民にとっては脅威となっている。

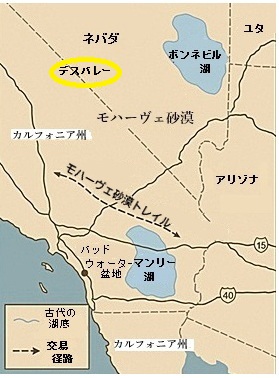

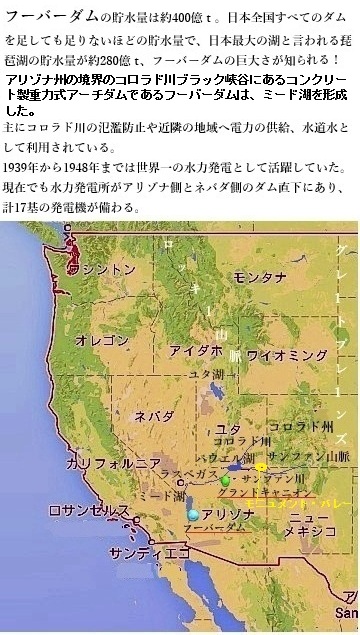

ちなみに「Diablo」はスペイン語で「悪魔」を意味し、「Santa Ana」は聖アンナ(聖母マリアの母)に由来する。 サンタ・アナの風は、ネバダ州やユタ州に近い内陸のグレートベースンから吹き出し、カリフォルニア州南部のロサンゼルス盆地やサンディエゴなどの沿岸地域に達する。グレートベースンは、ネバダ州のほぼ全域と、ユタ州の大部分とカリフォルニア州、アイダホ州・オレゴン州・ワイオミング州・バハ・カリフォルニア州の一部にまたがっている。

乾燥した気候と、デスバレーにある北米最低地点のバッドウォーター盆地から、160 km足らず離れたアメリカ合衆国本土最高地点のホイットニー山の山頂まで変化する盆地と山脈の地形で知られる。この風は非常に乾燥しており、湿度が5%未満になることもある。また、山を下る際に空気が圧縮されて温度が上昇し、通常よりも暖かい風になる。 この風は特に秋から冬にかけて発生し、ロサンゼルス盆地やメキシコ国境近くにあるサンディエゴなどの沿岸都市に到達すると、時には時速160kmを超える、湿度が非常に低い強風となることもあり、そのため、カリフォルニア州では山火事の拡大要因となる。乾燥した植生をさらに乾燥させ、強風によって火の粉を遠くまで運ぶため、火災のリスクを劇的に高め、山火事の拡大を助長する重大な要因にもなる。 一方、北米モンスーンは、夏季に湿った空気がメキシコ湾や太平洋から流れ込み、アメリカ南西部に雷雨をもたらす現象であるため、サンタ・アナの風とは異なり、湿度が高く、降水を伴う特徴がある。

ディアブロウインドと サンタ・アナの風との違い

どちらも「悪魔の風」と呼ばれることがあるほど、火災リスクが高く、地域住民にとっては脅威となっている。 ディアブロウインドもサンタ・アナの風と同様に、カリフォルニア州で発生する乾燥した局地風で、特にカリフォルニア州北部で見られる。 |

|||||||||||||||||||||||

| サンタ・アナの風やディアブロウインドが山火事を拡大させるメカニズムは、まさに「自然の猛威」と言えるほど強力である。 その主な要因は、 . 極端な乾燥 これらの風は湿度を5〜15%以下にまで下げることがあり、草木や落ち葉などの可燃物が火種ひとつで燃え上がる状態になる。 高温の下降気流(フェーン現象) 山を下る際に空気が圧縮されて温度が上昇し、通常よりも高温の乾いた風になる。これにより、火の勢いが加速する。 強風による飛び火(スポットファイヤー) 風速が20〜30m/s以上になることもあり、火の粉が数km先まで飛ぶことがある。これにより、複数の火災が同時多発的に発生する。 消火活動の困難化 強風と乾燥により、ヘリコプターによる空中消火が効果を発揮しにくくなり、地上からの消火も困難になる。 火災旋風(ファイア・ワール) 山間部では気流が乱れやすく、火災によって発生した熱気が渦を巻いて火災旋風となり、火を巻き上げながら広範囲に拡散させることがある。 |

|||||||||||||||||||||||

目次

カリフォルニア州を含む米西部の長期的な旱魃の原因は、いくつかの要因が絡み合っている。地球温暖化により気温が上昇し、カリフォルニアの土壌の乾燥が進んでいる。シエラ・ネバダとコロラド高原の積雪量が2024年同時期に比べて大幅に不足している。特にシエラ・ネバダ山脈の雪渓が減少し、川や貯水池への水の供給が減っていることが影響している。シエラ・ネバダ山脈は、主にカリフォルニア州東部を南北に走る山脈で、3,000〜4,000m級の高峰が約650 kmにわたって連なる壮大な山脈で、地元では「ハイ・シエラHigh Sierra」とも呼ぶ。シエラ・ネバダ山脈Sierra Nevadaの名前は、スペイン語に由来する。「Sierra」は「山地」や「山脈」を意味し、「Nevada」は「雪に覆われた」という意味、つまり、「シエラネバダ」は「雪の山脈」という意味になる。この名前は、スペインにある同名の山脈に由来し、アメリカのシエラ・ネバダ山脈の景観がスペインのシエラ・ネバダ山脈と似ていたことから名付けられた。

|

| ドナー隊の悲劇の後、『ヘイスティングス・カットオフ』はほとんど使用されなくなった。 このルートは、カリフォルニアへの移民のための「近道」として提案されたが、実際には非常に過酷な道であり、ドナー隊の遭難を引き起こした要因の一つとなった。 その後、1850年に『ソルトレイク・カットオフ』という新しいルートが開拓され、ヘイスティングス・カットオフは廃止された。 現在では、ほぼ全線が廃道となっており、歴史的な遺構としてのみ認識されている。 ドナー隊の悲劇は、西部開拓の過酷さを象徴する出来事として語り継がれている。 |

シエラ・ネバダ山脈の氷食地形は、氷河の爪痕とも言える。氷河は長い時間をかけて岩盤を削り取り、特徴的な地形を形成する。例えば、U字谷・ホルン(鋭い峰)・カール(圏谷)・モレーン(氷堆石)などが代表的な氷食地形となる。

シエラ・ネバダ山脈では、特に『ヨセミテ国立公園』周辺で顕著な氷食地形が見られる。ヨセミテ渓谷は、かつての氷河による侵食によって形成されたU字谷の典型例である。また、ハーフドームやセンティネルドームなどの特徴的な岩峰も、氷河の作用によって形作られた。

氷河は花崗岩類を刻み込んで運搬した岩石を末端や側面に堆積させるため、モレーンと呼ばれる地形も形成する。1万年くらい前になると気候は暖かくなり氷河は融け、モレインがヨセミテ渓谷から流れ出る旧マーセド川 Merced Riverを堰き止め ヨセミテ湖ができた。現在ではヨセミテ湖の堆積物が、ヨセミテ峡谷の表層堆積物を作っている。これらの地形は、氷河が過去に存在していた、まさに「爪痕」と言える。

北米大陸の環太平洋造山帯に属する新期造山帯の一部で、最高峰は標高4,421mのホイットニー山、アメリカ本土 48州の最高峰でもある。西斜面 は降水量が多く、大森林となっている。

アメリカ50の州では、アラスカ州のマッキンリー(近年名称をデナリに変更、6,194m)が最高峰であまりにも有名である。アメリカ大陸の最高峰は、南アメリカ大陸のアルゼンチンにあるアコンカグアAconcagua、標高は6,962mもある。

シエラ・ネバダは、アメリカの西海岸への入植において大きな障壁となった。ドナー隊の悲劇は、1846年にアメリカ東部からカリフォルニアを目指した開拓民のグループが、シエラネバダ山脈で遭難した事件である。 悲劇の経緯は、ドナー隊は約87人の開拓民で構成され、ミズーリ州インディペンデンスを1846年5月に出発した。「近道」の選択 途中で「ヘイスティングス・カットオフHastings Cutoff」という未検証の近道を選び、これが大きな誤算となった。険しい地形と過酷な環境により、旅程が大幅に遅れた。

シエラネバダ山脈での遭難は、1846年11月の例年より早い冬の到来により、隊はシエラ・ネバダ山脈の東側の斜面に所在する淡水湖ドナー湖付近で雪に閉じ込められた。その極限状態の中で食料が尽き、隊員たちは飢餓と寒さに苦しみ、一部の生存者は亡くなった仲間の遺体を食べるという極限の選択を迫られもした。1847年2月~3月に、.カリフォルニアから救助隊が派遣され、最終的に約48人が生還した。 この事件は、西部開拓の過酷さを象徴する悲劇として語り継がれている。

その後も、.ドナー隊の悲劇のような歴史的な出来事が起こり、西部開拓時代には、この山脈の固い岩盤がさらなる障害となり、第一大陸横断鉄道の建設においても多くの労苦.を伴い、労災が多発した。特に、セントラル・パシフィック鉄道は、開発されたばかりのニトログリセリンを使って峻険な地域を切り開く作業を行い、その過程で多くの命が失われた。

特に、中国人移民労働者が多数雇われ、過酷な作業環境で働かされた。ダイナマイトやニトログリセリンの誤爆による死亡事故が相次ぎ、正確な犠牲者数は記録されていないが、数百人規模の命が失われた可能性がある言われている。この鉄道建設は、アメリカのその後の発展に大きく貢献したが、その裏には多くの犠牲が伴った。

コロラド大地

コロラドは、アメリカ合衆国西部に広がる地形で、主にコロラド州を中心に、ユタ州・アリゾナ州・ニューメキシコ州の一部を含む地域で、コロラド川が流れるこの盆地は、壮大な峡谷や砂漠地帯が特徴である。グランドキャニオンやモニュメントバレーなどの有名な自然景観が点在している。

|

| モニュメント・バレーMonument Valley(意味: 記念碑の谷)は、アメリカ合衆国西南部のユタ州南部からアリゾナ州北部にかけて広がる地域一帯で、コロラド高原の一部に属す。

一方、モハーヴェ砂漠はカリフォルニア州南東部を中心に、ネバダ州南部・アリゾナ州西部・ユタ州南西部に広がる砂漠地帯で、モニュメントバレーとは地質や気候環境でも異なる。 モハーヴェ砂漠はより乾燥した砂漠環境で、カリフォルニア州南東部にあたるジョシュア・ツリー国立公園などのように独特な植生が見られる。 一方、モニュメントバレーは、砂漠というよりも侵食によって形成された赤茶色の砂岩地形が特徴で、ナバホ族の聖地としても知られている。その地理的な違いも含めて、モニュメントバレーとモハーヴェ砂漠は別の地域として分類されている。 モニュメントバレーの南側を流れる大河は、実はコロラド川ではなくサンフアン川で、コロラド・ニューメキシコ・ユタの3州を流れるコロラド水系の重要河川で、全長 580km、コロラド州南西部サンフアン山脈に発し、ニューメキシコ州北西部やユタ州南東部をほぼ西流し、コロラド川と合流する。コロラド川はもう少し西側を流れているが、モニュメントバレーの地形形成には深く関わっている。 この地域の地形は、古生代ベルム紀Permian period【約2億9900万年前〜約2億5190万年前】の約2億7千万年前に堆積した砂岩層が、長い年月をかけて風化し侵食されたことで形成された。特にコロラド川は、グランドキャニオンを含むコロラド高原の地形を削りながら流れ、周囲の岩盤を削り取ることで現在の壮大な景観を生み出した。 モニュメントバレーの特徴的なビュートbutteやメサmesaと呼ばれる岩山は、もともと広大な高原の一部であったが、柔らかい地層が侵食され、硬い砂岩層だけが残ることで形成された。この侵食作用は、風や水の流れによって現在も続いており、地形は少しずつ変化し続ける。ビュートとメサは、どちらも侵食によって形成された卓状地形であるが、主な違いはその大きさと形状にある。 メサは「テーブル状の台地」を意味する(スペイン語で「テーブル」)。 つまり、頂上が広く平坦で、側面は急な崖、周囲の柔らかい地層が侵食され、硬い岩層が広く頂きに残った。 ビュートは、メサがさらに侵食されて、頂上がより狭くなり「孤立した岩の塔」のような形状となり、 メサと同じ成因であるが、規模が小さく、垂直に近い崖が目立つのが特徴となっている。ビュートButteという言葉の本来の意味は、「周囲から急にそびえる孤立した丘や高地」を指す。この語はフランス語の butte に由来し、もともとは「小山」や「盛り上がり」、さらには「射撃の的」などを意味していた。 モニュメントバレーの地表が茶褐色なのは、岩石に含まれる鉄分が酸化して「鉄さび色」になっているためで、この地域の岩石は主に砂岩と頁岩で構成されており、特に鉄分を多く含むため、赤みがかった茶褐色の色合いを持つ。 この酸化現象は、かつてこの地域に豊富な水が流れていた時代に始まる。ロッキー山脈から流れ込んだ鉄分を含む水が堆積し、当時の大気の酸素濃度が高かったことも影響して、鉄分の酸化が急速に進み、その結果、酸化鉄が川底に堆積し現在のような赤茶色の地表が広がる景観が生まれた。 さらに、モニュメントバレーの岩山は長い年月をかけて風化や侵食を受け続けて来た。内陸部で昼夜の気温差が大きいため、岩石が膨張・収縮を繰り返し、ひび割れが生じてさらに侵食が進むことで、独特の地形と色合いが維持されている。 |

|

| モハーヴェ砂漠とコロラド高原は地理的に隣接しているが、厳密には異なる地形区分である。 モハーヴェ砂漠はカリフォルニア州・ネバダ州・アリゾナ州・ユタ州にまたがる乾燥地帯で、標高1,000~2,000mの範囲で面積は65,000 km2 以上と広がっている。 年間降水量は150 mm以下と 乾燥した場所にもかかわらず、地下水とカリフォルニア用水による灌漑でアルファルファが栽培されている。夏は40℃を超える高温となるが、冬は寒く雪が降る場所もある。 一方、コロラド高原はアリゾナ州・ユタ州・コロラド州・ニューメキシコ州に広がる高地で、標高が1,500~3,500mとさらに高く、峡谷やメサ(卓状台地)が特徴的である。 コロラド高原は、フォー・コーナーズを中心とする、アメリカ南西部の山間台地でありながら.、総面積は約337,000km2もあり、コロラド州西部・ニューメキシコ州北西部・.ユタ州南東部、およびアリゾナ州北部にまたがっている。 コロラド高原には、コロラド川およびその支流であるグリーン川、サン・フアン川、リトル・コロラド川が流れている。 コロラド高原はロッキー山脈・ユインタ山脈、リオ・グランデ谷、モゴヨン裂溝、ベイスン・アンド・レンジに囲まれた地域であり、巨大な断層によって複数の台地に分けられている。 ただし、モハーヴェ砂漠の東側にはコロラド砂漠があり、これがコロラド高原の南西端と接している。 そのため、広義ではモハーヴェ砂漠とコロラド高原は連続した乾燥地帯の一部と考えられることもある。 地質学的・生態学的には異なる地域とされている。 モハーベ砂漠は、ほぼ北海道と同じ広さの広大な砂漠で、コロラド高原は、アメリカ南西部の深い谷と高い峰に彩られた衝上断層Thrust faultである。 コロラド高原の衝上断層は、ララミー変動Laramide orogenyの影響による。ララミー変動は、中生代白亜紀終期の約7,000万〜新生代古第三紀始新世終期の3,500万年前に北米西部で発生した造山運動で、ロッキー山脈の形成に大きく関わっている。 ララミー変動は、ロッキー山脈だけでなく、サウスダコタ州 と ワイオミング州 の州境に存在するブラックヒルズやカナディアン・ロッキーを形成する広範な地殻の大規模変動であった。この造山運動の結果、現在の北米西部の地形が形作られた。 この造山運動の主な原因は、現在は存在しないファラロンプレートの沈み込みによる。通常、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際には急な角度で沈み込むが、ララミド造山運動では、沈み込み角度が比較的浅く、30度未満の低角度の傾斜を特徴とする逆断層を形成しながら、この造山活動のエネルギーが大陸の奥深くにまでも及んだ。 この浅い沈み込みにより、北米プレートの広範囲にわたって圧縮力が働き、沈み込んだプレートが大陸プレートの根元を引きずるように働き、地殻を変形させ続け山脈や高地を奥の方にも形成した。その圧縮された地殻が隆起して型成されたのがロッキー山脈を含む北米西部の地形でもあった。 ファラロンプレートの沈み込みが進むにつれて、新生代古第三紀始新世終期の約3,500万年前にファラロンプレートの活動がほぼ消滅するとともに、その造山運動が終息したが、フアン・デ・フカプレート、ココスプレート、ナスカプレートは、かつてのファラロンプレートの名残として現在も活動を続けている。 このプロセスは、地震活動や火山活動にも影響を与え、北米西部の地質構造をさらに複雑なものにした。通常の沈み込み帯では火山活動が活発になるが、ララミド造山運動では火成活動が大陸の奥深くで発生した。 コロラド高原の衝上断層は、地質学的な観点から非常に興味深い構造で、その衝上断層は、低角度の逆断層である。 衝上断層の形成原理としては、プレートの収束型境界で発生する強い圧縮力が関係する。これにより、地層が折りたたまれ、古い地層が新しい地層の上に押し上げられる形になる。 コロラド高原では、こうした力が作用し、広範囲にわたる隆起が生じた。 |

積雪量の減少により、飲料水供給や産業・農業などの基礎的な需要さえ脅かされている。例えば、シエラ・ネバダ山脈の水源として知られるタホ湖Lake Tahoeでは、過去最低の水位に達し、流域への影響が懸念されている。また、コロラド高原では、積雪不足による農業界の水不足は危機的である。これにより、作物生産や農家の生計に大きな打撃が与える。長期的な気候変動の結果、温暖化がさらに進行し、積雪量が激減すると予測されている。これらの地域が抱えている問題は深刻である。

コロラド高原の住人の生業は、地域の地層や気候の特異性に大きく影響されている。グランドキャニオンやモニュメントバレーなどの壮大な景観があるため、観光業が重要な産業になっている。特にコロラド高原のように観光業が盛んな地域では、プロのガイドや宿泊施設が本業として営業している。一方では、農業や牧畜を営みながら、観光シーズンにガイド業を兼業する人もいる。 特に、ロッキー山脈周辺では、地元住民が重要な副業として観光客向けの案内を提供するケースが多い。宿泊業も規模によって異なり、大規模なホテルは本業として運営されるが、小規模なロッジや民宿は家族経営で兼業として運営されることが一般的である。

この地域の観光業は、自然環境と密接に結びついているため、季節によって収入に変動がある。また乾燥した気候のため農業が制約されるため、牛や羊の放牧が営まれている。地域にはウランや石炭などの鉱床があり、採掘業が未だ一部では営まれている。その一方、人里離れた場所に居る一部の住民は、自給自足に近い生活を送っており、農作物の栽培に励みながら狩猟を行っている。この地域の生業は、地形や気候と伝統的に密接に結びついている。

コロラド高原の農業は、乾燥した気候と標高の制限下、規模は比較的小さいが、主な農作物にはトウモロコシ・小麦・アルファルファ(高泌乳牛に対応した高栄養価牧草)・ジャガイモなどがある。特に、灌漑が可能な地域では野菜や果物の栽培も行われている。

注目したいのがコロラド高原の気候と土壌に適しているジャガイモ栽培で、特に乾燥した気候が病害を抑えるのに役立っている。

コロラド高原で栽培されるジャガイモには、いくつかの特徴がある。コロラド州では約70種類以上の多様な品種ジャガイモが栽培されており、特にラセットポテトや黄色い品種が人気で、2024年の収穫量は約670kgと予測されており、気候条件が良好なため、品質も高いとされている。これらの品種は市場での需要が高く、特にラセットポテトはサイズが大きくなる傾向があり、今年は通常よりも大きな塊茎が期待されている。

加えて、コロラド州ではオーガニックポテトの生産も盛んで、約17,300tの生産が見込まれている。また、遺伝子組換え品種、コロラドハムシという害虫に対する抵抗性を持つ遺伝子組換えジャガイモが開発されており、殺虫剤の使用量を大幅に減らすことが可能になっている。コロラド州の気候と土壌がこれらの品種の栽培に適しているため、更なる品質の向上も期待されている。

狩猟の対象としては、ミュールジカ(特に、ロッキー山脈付近に分布する、北アメリカ西部で普通にみられるシカ)・エルク(アメリカアカシカ、現生種ではヘラジカについで2番目に体が大きい。健康な成熟雄はヒグマに捕食されることは無く、襲ってきたヒグマの成獣を殺す。)・プロングホーン(プロングホーン科 の現生群は、この一種のみ、北アメリカ大陸のみに生息するシカの反芻獣のグループ。体格は、アンテロープなどのウシ科やシカなどに似る。)、野生の七面鳥(アメリカ合衆国、カナダ南部ならびにメキシコに分布し、開けた落葉樹と針葉樹の混合林に生息する)などが一般的である。

コロラド州ではアメリカクロクマ(州内の森林地帯や山岳地帯に広く分布、特にロッキー山脈周辺でよく見られる。)との共存政策が執られ、狩猟は厳しく管理されている。クマの生息数は約17,000~20,000頭と推定されており、州の自然保護機関がその管理に取り組んでいる。狩猟は州の規制に従い、許可を得たハンターのみが行うことができる。

(アメリカクロクマAmerican black beaは、食肉目・クマ科・クマ属で、ヒグマやホッキョクグマ、ツキノワグマと同じ属、大きさはヒグマやホッキョクグマには及ばないものの、アメリカ合衆国・カナダ・メキシコなどの北アメリカ大陸に幅広く生息している。樹皮の食害、トウモロコシなどの農作物や蜂蜜などの食害などにより害獣とみなるされることもある。

一方、ハイイログマ【灰色熊、学名 Ursus arctos horribilis】は、北アメリカに生息するクマ科の大型動物で、ヒグマの一亜種である。北米では、内陸に棲む同種をグリズリー、沿岸に棲む同種をヒグマ Brown Bearと呼ぶことが多いが、実際のところ、ヒグマと区別する明確な基準はない。日本に生息するエゾヒグマU. a. yesoensisとは近縁である。

コロラド州ではほぼ絶滅したと考えられているが、過去には生息していた記録があるアメリカクロクマは、アメリカ大陸に生息しているグリズリーGrizzlyなどのヒグマを避けるため、森林地帯で生息していた。 そのため、ヒグマが絶滅してしまったカルフォルニア地方やメキシコ地方では、山や湿地帯に姿を現すこともある。)

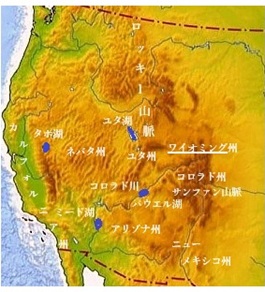

タホ湖はカリフォルニア州とネバダ州にまたがるシエラ・ネバダ山脈の山中にある淡水湖で、直接的に大規模な都市の主水源にはなっていないが、周辺地域の地下水補給や河川流量の調整に重要な役割を果たしている。特に、標高1,899 mのタホ湖から流れ出るトラッキー川Truckee Riverは、ネバダ州のリノRenoやスパークスSparksといった都市の水源の一部となっており、また農業用水としても利用されている。

近年の干ばつや気候変動により、タホ湖の水位は観測史上最低レベルに近づく年もあり、リノなどの都市の水供給に制限がかかる可能性も指摘されている。特に夏季の需要ピーク時には、水道供給の調整が必要になることや、ネバダ州西部の農地では、トラッキー川の水を灌漑に利用しているため、水位低下は農業用水の制限や作付け面積の縮小につながる恐れもある。また、湖や川の水温上昇、流量減少により、魚類や水生生物の生息環境が悪化していることも報告されている。

タホ湖はその美しさから観光資源としても重要であり、水位の低下は観光業にも打撃を与える。例えば、ボートの発着が困難になる程であり、湖岸の景観が著しく損なわれている。

タホ湖の名称の「タホ」は、この地に先住するワショー族インディアンの「湖」を意味するワショー語の「ダーホー」に由来する。タホ湖は、アメリカ合衆国内、特に中西部を中心にスキーリゾートとして著名であり、ヘブンリー・マウンテンやオリンピックバレーといった、比較的大規模なスキー場が数カ所あり、これらのスキー場は規模も大きく、冬季には多くのスキーヤーやスノーボーダーが訪れる。最大水深は501mで、世界では16番目、アメリカ合衆国内ではオレゴン州のクレーター湖に次いで2番目に深い湖である。その美しい景観と清澄な水で知られ、透明度に関しても世界屈指であり、かつては世界第3位であったが、近年は富栄養化が進み、年間0.25mずつ透明度が低下してきている。

コロラド川流域の水資源危機に対して、州を超えた対策

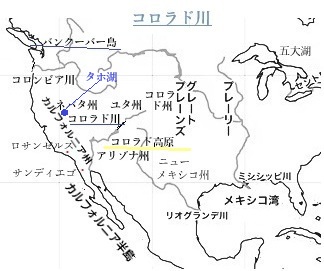

タホ湖の水位低下と並行して注目されているコロラド川流域の水資源危機は、アメリカ西部の7つの州、コロラド州・ユタ州・アリゾナ州・ネバダ州・カリフォルニア州・ニューメキシコ州・ワイオミング州にまたがり、約4,000万人の生活用水や農業、発電・観光を支える大動脈であれば、早急な州を超えた対策が進められている。

コロラド川流域の水位の異常低下とその背景は、2,000年以降、気候変動による降雪量の減少と高温化により、コロラド川の主要貯水池であるミード湖とパウエル湖の水位が記録的レベルで低下した。ネバダ州ラスベガスの東約48kmの場所のコロラド川に位置し、ネバダ州とアリゾナ州にまたがっているミード湖Lake Meadは、アメリカ合衆国最大の人造湖であるが、最大52mも水位が下がり、2021年には初の「水不足宣言」が発令された。

ロサンゼルス・ラスベガス・フェニックスなどの大都市がコロラド川に依存しており、水位低下は飲料水供給の制限や料金の上昇を招いている。アリゾナ州やカリフォルニア州の農地では、灌漑用水の大部分をコロラド川に頼っており、作付け制限や収穫量の減少が現実のものとなっている。先住民族のコミュニティでは、コロラド川が生活と文化の中心であり、水資源の減少は公衆衛生や伝統的な生業への深刻な打撃となっている。

コロラド川の水資源危機は、気候変動や過剰取水による影響が重なり、今後も各州が協力して対策を進める必要があり、 2021年に米国内務省開拓局がコロラド川の水不足を宣言し、2022年から流域のダムからの取水制限を開始した。これにより、アリゾナ州やネバダ州では大幅な減水が続いている。その対策として新しい取水インフラの整備が実施され、南ネバダ水道公社は、ミード湖の水位低下に対応するため、新しい取水管の建設を決定した。アリゾナ州では水資源の保護を目的とした政策評議会を設立し、地下水管理や水の再利用を推進している。

ネバダ州では、芝生を砂漠植物に転換する家庭に補助金を出すなど、積極的な節水プログラムを展開している。ミード湖は、アメリカ西部ネバダ州とアリゾナ州にまたがる、全米でもっとも大きな人造湖である。その面積は640km2と、琵琶湖よりもやや小さいサイズ、そのため南ネバダ水道公社は、ミード湖の水位が極端に下がっても取水可能な第3取水口や低水位ポンプ場が建設され、供給の安定化が図られている。アリゾナ州では水資源の保護を目的とした政策評議会を設立し、地下水管理や水の再利用を推進している。米政府と州政府は、10万通り以上の水需給シナリオを分析し、長期的な水資源管理戦略を策定している。

タホ湖とコロラド川、どちらも気候変動の影響が顕著に現れている水系であり、アメリカ西部の都市・農業・文化に深く関わっている。

コロラド川流域の水資源危機に対して、いくつかの画期的な成功事例

南ネバダ水道公社は、ミード湖の水位低下に対応するため、新しい取水管を建設した。これにより、水位が低くなっても安定した取水が可能になり、ラスベガス地域の水供給が確保された。米国内務省開拓局は、コロラド川の水需給を予測するために「コロラド川シミュレーションシステム」を導入した。このシステムは10万以上のシミュレーションを実施し、流域全体の水管理を最適化するための政策決定を支援している。ネバダ州では、『節水庭園還付プログラム』や『節水技術プログラム』を導入し、2002年から2021年の間に人口が増加したにもかかわらず、一人当たりの水使用量を48%削減することに成功した。

コロラド川の塩害問題に対処するため、米国とメキシコの間で国際協定が結ばれた。1973年の「242号法案」により、メキシコに供給される水の塩分濃度を改善するための『逆浸透プラント』が設置され、国境を越えた水資源管理の成功例となった。 これらの取り組みは、コロラド川流域の水資源危機に対する実践的な解決策として評価されている。

土壌溶液中の可溶性塩類には、主に以下のような物質が含まれている。陽イオンcationでは、ナトリウムNa+・カリウムK+・カルシウムCa2+・マグネシウムMg2+・アンモニウムNH4+など、陰イオンanionには、塩化物Cl-・硫酸塩SO42-・炭酸水素塩HCO4-・硝酸塩NO3-・リン酸塩PO43-など、これらの塩類が土壌の化学的性質を変え、植物の栄養供給や土壌のpH調整にも関わる。特に、塩類の過剰蓄積は塩害を引き起こし、作物の成長に悪影響を及ぼすこともある。

農作物の塩害には、主に以下のような影響も見られる。浸透障害(浸透圧ストレス) 、つまり土壌中の塩濃度が高すぎると、植物は水を十分に吸収できなくなる。結果として葉の萎れや成長不良を引き起こし、最終的に枯死することもある。またイオン毒性、特定の塩類(特にナトリウム塩や塩化物)が過剰に含まれると、植物の細胞が損傷を受け、葉の黄変や壊死が発生する。特に塩化ナトリウムNaClは、作物の.生育障害を及ぼす。

高濃度の塩類は、カルシウムCa、カリウムK、マグネシウムMgなどの必須元素の吸収を妨げる。その結果、栄養欠乏による成長阻害が起こり、収量が低下する。ナトリウム塩が過剰に含まれると、土壌粒子の分散が進み、土壌の通気性や水分保持能力が低下する。これにより根の成長が制限され、作物の健全な発育が阻害される。塩害は特に乾燥・半乾燥地域や灌漑が頻繁に行われる農地で深刻になるが、過剰施肥や地下水位の上昇によっても引き起こされることもある。塩害を抑える方法として、石膏CaSO₄などの改良剤の使用やや、大麦・トマト・ソルガム・アルファルファー・ナタネ・アスパラガスなど塩耐性作物の栽培などが考えられる。近年では、塩耐性イネ「SR86」など遺伝子組換え技術やゲノム編集を活用し、塩耐性を強化した作物の開発が進められている。

一方で、適量の可溶性塩類は植物にとって不可欠な栄養源でもある。土壌溶液中の塩類濃度は降水量、地下水の影響、岩石の風化、そして人間活動(施肥、灌漑など)によって変化する。地域ごとに異なるため、具体的な環境を考慮して分析すると面白い 北アメリカの河川は、もともと塩分濃度が高かったわけではないが、地質や気候の影響を受ける地域では、比較的高い塩分濃度が観測されることがある。特に、ロッキー山脈東方のグレートプレーンズGreat Plainsでは、地質的要因で塩分濃度が上昇していることが報告されている。グレートプレーンズは、新生代第四紀完新世が始まる約1万年前、氷河侵食によって削られた五大湖沿岸の土壌が高気圧によって運ばれ、グレートプレーンズから中央平原にかけて堆積し、プレーリー土Prairie soil(肥沃な土)となった。そのグレートプレーンズの東部はアメリカの穀倉地帯となり、小麦・トウモロコシ・大豆・綿花・テンサイ(ビート)など大規模な灌漑農業が行われている。しかし平均年間降水量が約890mmから250mm程度と乾燥した地域で、時折旱魃に見舞われる。乾燥した気候と強い蒸発作用により、地下水中の塩類が地表に集積しやすくなり、特に、炭酸カルシウムを含む不透水層が帯水層を覆っているため、地表からの水の浸透が制限され、塩類が濃縮される傾向がある。また、コロラド川はもともと塩分を含んでいたが、灌漑農業やダム建設によって塩分濃度がさらに高くなり、1960年代にはメキシコに流れ込む水の塩分濃度が問題視されるほどになった。

この影響を受け、米国とメキシコの間で水質改善のための国際協定が結ばれた。さらに、北アメリカの河川の塩分濃度は、農業用肥料や化石燃料の採掘などの人為的要因によっても上昇していることが確認されている。特に、カリフォルニア州では上水中の塩分濃度が高く、農業に悪影響を及ぼしている地域もある。 このように、北アメリカの河川の塩分濃度は、自然要因と人為的要因の両方によって変化してきた。

コロラド川の塩害問題の起源は、過剰な灌漑と水資源開発にある。特に20世紀初頭からの大規模なダム建設と農業用水の取水が、塩分濃度の上昇を引き起こしてきた。1960年代、コロラド川の下流に流れる水の塩分濃度が1,200ppmに達し、メキシコの農業に深刻な影響を与えた。これにより、1973年に米国とメキシコの間で「242号法案」が成立し、逆浸透プラントを導入して水質改善が図られた。アリゾナ州ユマ地域では、灌漑による塩類集積が進み、農地の生産性が低下した。特に、地下水の塩分濃度が1,000~10,000ppmに達する地域もあり、農業用水としての利用が困難になった。フーバーダムやグレンキャニオンダムの建設後、コロラド川の流量が減少し、塩分濃度が上昇した。これにより、カリフォルニア湾への流入水が減少し、下流域の生態系にも影響を及ぼした。 これらの問題に対処するため、米国とメキシコは水質改善プロジェクトを進めており、逆浸透技術の導入や取水制限が実施されている。

逆浸透プラントは、RO膜(Reverse Osmosis Membrane)を利用して水中の塩分や不純物を除去するシステムで、基本的な仕組みは、塩分を含む水に高い圧力をかけ、半透膜を通して純水を分離する。これにより、メキシコに供給されるコロラド川の水の塩分濃度を改善し、農業や飲料水としての利用を可能にした。逆浸透プラントの規模は年間数百万m3の水処理能力を持つ大型施設で、メキシコとの国境付近に設置されている。逆浸透膜の寿命は約5年とされ、定期的な交換が必要であるが、エネルギー消費量は従来の蒸発法よりも約80%削減されるため、環境負荷が低い。

米国内務省開拓局(U.S. Bureau of Reclamation)が主導し、メキシコ政府と協力して運営されている。国際水管理協定のもと、米国とメキシコの水資源管理機関が共同で監視・調整を行っている。メキシコ側では、国家水委員会(CONAGUA)が水質管理を担当し、供給される水の品質を維持するためのモニタリングを実施している。

この逆浸透プラントは、コロラド川流域の水資源管理において重要な役割を果たしており、今後も技術改良が進められる予定と言う。

サンフアン山脈

| コロラド州 サンファン山脈 |

|

|

|

|

サンファン山脈は、コロラド州南西部に広がる褶曲山脈で、地質的に非常に興味深い特徴を豊富に持っている。その形成の背景には、プレートの衝突や隆起の過程が関与し、現在もその地殻変動が継続している。

この山脈は主に先カンブリア時代(地球が誕生した約46億年前から、肉眼で見える大きさで硬い殻を持った生物の化石が初めて産出する5億4,100万年前まで)の結晶質岩(花崗岩や片麻岩)と古生代の堆積岩(石灰岩や砂岩)から構成されている。これらの岩石は、長い時間をかけて圧縮と隆起を繰り返し、現在の険しい地形を形成した。

サンファン山脈の隆起は、ロッキー山脈の造山運動の一環として発生した。特にララミー造山運動(約7000万年前〜4000万年前)が大きな影響を与え、地殻の圧縮収束によって山脈が押し上げられた。その後の氷河作用によって、谷や峰が削られ、現在の鋭角的な地形が生まれた。

このサンファン火山群は、過去に大規模な火山活動があり、約3,000万年前の火山噴火によって広範囲に火砕流が堆積し、現在の地質構造を形作った。それらの火山岩は、山脈の一部に見られる溶結凝灰岩として遺存している。

ロッキー山脈は北アメリカ西部を縦断する大規模な山脈、カナダからアメリカ合衆国のニューメキシコ州まで伸びている。その中でもサンファン山脈San Juan Mountainsは、ロッキー山脈南部の一部を形成し、コロラド州南西部に標高4,000m級の山々を連ねる。ロッキー山脈は北西から南東に伸びる広大な山系で、カナディアンロッキー・ノーザンロッキー・ミドルロッキー・サザンロッキーなどの地域に分かれている。

サンファン山脈はロッキー山脈南部に属し、コロラド州南西部とニューメキシコ州北西部のロッキー山脈にある高く険しい山脈、28の峰があり、その隆起は火山活動によって形成された地質的特徴を持っている。

地質的に、サンファン山脈はロッキー山脈の一部であり、特に火山岩が多く見られる地域である。サンルイス渓谷の下に伸びる溶岩の大きな層は、サンファンの東斜面の特徴で、ラ・ガリータ・カルデラの大噴火は、かつてこの地域に存在していた火山を完全に消し去り、サンファン山脈の現在の形を作った。

新生代古第三紀に形成された火山岩の地層が広がり、鉱物資源も豊富である。気候と生態系もロッキー山脈と共通する部分が多く、高山性の気候が支配的で、針葉樹林や高山草原が広がっている。サンファン山脈はロッキー山脈の一部でありながら、独自の地質や歴史を持つ魅力的な地域で、アイスレイクIsland LakeやアイランドレイクIce Lakeなどの美しい湖が点在している。 歴史的に、19世紀にはサンファン山脈は金銀採掘が盛んだった地域であり、鉱山開発が活発になった。その名残として、廃鉱や鉄道跡が今も見られる。サンファン山脈は火山活動によって形成された地質を持ち、特に熱水鉱床が金や銀の鉱床形成に重要な役割を果たしている。サンファン山脈の地下には過去の火山活動によるマグマが存在し、その熱によって地下水が加熱される。その加熱された地下水が金や銀を含む鉱物を溶解し、岩石の割れ目に沈殿することで鉱床が形成された。金鉱床は石英脈の中に形成されることが多く、火山岩の中に金や銀が濃縮されることで採掘可能な鉱床となる。

サンファン山脈では19世紀後半に金銀採掘が盛んになり、多くの鉱山が開発された。現在も廃鉱となった鉱山跡が点在し、地質学的な研究対象となっている。

時間が彫刻した大地の芸術、コロラド川はロッキー山脈のラ・パウダー・パス湖を水源とし、コロラド高原Colorado Plateauを横断してグランドキャニオンを刻みながら南下する。この高原は、堆積岩の水平層が隆起し、侵食によって峡谷やメサ、ビュートが形成された地形の宝庫である。グランドキャニオンは、数百万年にわたる浸食作用によって形成された深さ1.6km、幅最大29kmの大峡谷で、地球の地質史を垂直に読むことができる「地質の書物」とも呼ばれいる。流域には火山活動の痕跡も多く、例えばサンフアン山地San Juan Mountainsでは火山岩が露出し、地質的多様性を示している。

サンフアン山脈は、コロラド州南西部に位置するロッキー山脈の一部で、標高4,000m級の山々が連なる険しい地形であるが、何よりも絶景の連続である。特に、アイスレイクやアイランドレイクなどの美しい氷河湖が点在し、ハイキングやアウトドア活動の人気スポットとなっている。アイランドレイクは、その名前の通り、真ん中に島が浮かぶ湖、その湖面に周囲の風景や空が絶妙に映えて、何とも不思議な色合いをかもしだす神秘的な湖である。標高3,737mのアイランドレイクは、青々とした空の濃い色をアイスブルーに映し穏やかに受け入れている。

サンフアン山脈は、火山活動によって形成された地域で、新生代古第三紀始新世終期の約3,500万年前〜同紀漸新世後期の2,500万年前にかけての激しい火山噴火によって広範囲に溶岩や火山灰が堆積した。その後、侵食や隆起の過程を経て現在の険しい山岳地形が形成された。特に、ユーレイやシルバートン周辺では、かつての火山活動の痕跡が見られ、金や銀の鉱床が豊富に存在する。

この地域は、氷河作用による地形の変化も顕著で、氷河の侵食によって形成されたU字谷や氷河の源流部で形成された谷・カール(ドイツ語: Kar)が点在している。それら一つひとつが.、.山地において、氷河の侵食作用によって形成された地形の一つずつ.である。これらの地形は、現在の美しい湖や険しい峰々の形成に大きく貢献した。

乾いた大地に根ざす知恵は この過酷な乾燥地帯において、先住民たちは水を「命の糧」以上のものとして扱ってきた。ホピ族やナバホ族は、湧水や季節的な流れを巧みに利用し、段々畑や石造りの水路を築いて農耕を営んでいた。水は単なる資源ではなく、精霊と繋がる神聖な存在とされ、雨乞いの儀式や水にまつわる神話が数多く残されている。近年では、水利権の回復運動も活発で、コロラド川の水を先住民コミュニティに公平に分配するための法的・政治的取り組みが進められている。

地形と文化の交差点としてのコロラド川は、自然の力と人間の営みが交錯する「生きた地誌」でもある。地形が文化を育み、文化が水の使い方を形づくる、その相互作用が、コロラド川流域の魅力を高める。サンフアン山脈の東端にある人類の歴史は、数千年前に遡る。スミソニアン博物館の考古学者は、グレート・サンド・デューンズ国立公園の近く、ポンチャ・パスに近いサン・ルイス・バレーの北端に位置する、約5,000年前の古インディアン遺跡を特定した。

|

| 研究者の報告によると、コロラド川流域では日光を反射する周辺の季節性積雪が消失することにより、降水で補える以上に蒸発によって水量が減少しているという。 この研究によって、気温上昇に対するコロラド川の相関性の推測についての長年の論争が解決し、説明が得られたとともに、今後、深刻な水不足が起こる可能性が高まっていることも明らかになった。 世界では多くの地域が山々の季節性冠雪や氷河からの流水に依存している一方で、この研究結果によって、積雪は保護シールドとしても機能し、入射する日光を反射して水の蒸発を抑えることが示された。 約4千万の人々に水を供給し、年間1兆ドルを超える経済活動を支える水資源であるコロラド川の流量が縮小している。世界各地には水不足地域に水を供給する川が多数あるが、コロラド川の水量は長年にわたって深刻な旱魃や温暖化によって著しく減少している。 しかし、気候温暖化に対する河川の流量の相関性や反応はほとんど解明されていない。その結果、今後の温暖化における水の利用性という極めて重要な予測が不確かなものになっている。 クリストファー・ミリーChristopher Millyとクリスタ・ダンKrista Dunneはこれまでのモデルとは異なる『水文モデル』を開発した。つまり、陸上での水の流れが、陸上での太陽エネルギーなどの反射量や陸面が大気を どのくらい直接暖めるか、あるいはどのくらいの蒸発や葉からの蒸散があるか、といった量 を知ることが計算上必須となる『水文モデル』は、太陽光の入射と積雪面のアルベド間のエネルギーバランスを説明する。 明るい雪や氷はアルベドが高い。つまりそれらは太陽エネルギーを空間に向けて反射している。MillyとDunneは過去の測定値も併用し、コロラド川流域で温暖化に起因する雪の消失によって太陽エネルギーの吸収が増え、全域で水の蒸発が進んだ経緯を示した。彼らの推測によると、反射率(アルベドalbedo)による乾燥では1℃気温が上昇するごとに水量は9.5%減るという。この結果は、この乾燥は今後の温暖化に予想される降水量の増加を上回ることを示唆している。 コロラド高原の気象環境は、場所によっては2,000m以上の高さがあるため、気温は一般的に低めであっても、昼夜の寒暖差が大きい。春と秋は比較的乾燥しており、夏には午後の雷雨が発生しやすいが、長時間続くことは少ない。冬は降雪が多く、特に標高の高い地域では積雪が見られる。 コロラド高原内では、標高の違いによって異なる気候帯が存在し、針葉樹林から半砂漠地帯まで多様な環境が広がっている。近年のコロラド高原における積雪の減少は、 地球温暖化の影響で、冬季の気温が上昇し、降雪よりも雨が降る割合が増えている。これにより、積雪の蓄積量が減少し、雪解けが早まる傾向がある。積雪は通常、太陽光を反射することで地表の温度上昇を抑える。しかし、積雪が減ることで地表の反射率(アルベドalbedo)が低下し、より多くの太陽光が吸収されるため、さらなる温暖化を引き起こし、雪の減少を加速さる。 気候変動により、降水の季節的な分布が変化し、冬季の降雪量が減少する一方で、夏季の降雨量が増加する傾向が見られる。コロラド川流域では、積雪の減少が水供給に深刻な影響を与えている。積雪が減ることで春から夏にかけての雪解け水の供給が減少し、農業や都市部の水資源管理に課題をもたらしている。このような変化は、地域の生態系や経済にも多大な障害となり、今後の気候変動対策が喫緊の課題になっている。 |

ララミー変動は、中生代白亜紀終期の約7,000万〜新生代古第三紀始新世終期の3,500万年前に北米西部で発生した造山運動で、ロッキー山脈の形成に大きく関わっている。 ララミー変動は、ロッキー山脈だけでなく、サウスダコタ州 と ワイオミング州 の州境に存在するブラックヒルズやカナディアン・ロッキーにも影響を与えた広範な地殻の大規模変動であった。この造山運動の結果、現在の北米西部の地形が形作られた。この造山運動の主な原因は、現在は存在しないファラロンプレートの沈み込みによる。

通常、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際には急な角度で沈み込むが、ララミー造山運動では、沈み込み角度が比較的浅く、30度未満の低角度の傾斜を特徴とする逆断層を形成し、この造山活動のエネルギーが大陸の奥深くにまでも及んだ。この浅い沈み込みにより、北米プレートの広範囲にわたって圧縮力が働き、沈み込んだプレートが大陸プレートの根元を引きずるように働き、地殻を変形させ山脈や高地を奥の方にも隆起させた。その圧縮された地殻が大規模な衝上断層となって形成されたのがロッキー山脈を含む北米西部の地形であった。

ファラロンプレートの沈み込みが進むにつれて、新生代古第三紀始新世終期の約3,500万年前にファラロンプレートの活動がほぼ消滅するとともに、その造山運動は終息したが、フアン・デ・フカプレート・ココスプレート・ナスカプレートは、かつてのファラロンプレートの名残として現在も活動を続けている。 このプロセスは、地震活動や火山活動にも影響を与え、北米西部の地質構造をさらに複雑なものにした。

(中生代白亜紀【約1億4,500万年前〜6,600万年前】の終わりにかけて、パンゲア大陸は完全に分裂し、配置は現代と極めて 異なるものの現在ある大陸と同じ構成になった。ローラシア大陸は北アメリカとヨーロッパとに分かれて大西洋が広がり、ゴンドワナ大陸は南極大陸・オーストラリア大陸・アフリカ大陸・南アメリカ大陸に分割された。

インド及びマダガスカルは、まだアフリカと陸続きであったが末期には分裂し島大陸となった。

この時代は温暖な気候が続き、海水準が高かまり、海成層が広範囲に形成された。特に、白亜紀後期には海洋無酸素事変Oceanic Anoxic Eventsが発生し、一部の海洋生物が絶滅する要因となった。

白亜紀は環太平洋地域で海洋プレートの活発な生産と沈み込みに伴って、各地に形成されたプレート収束境界における大規模な火成活動の栄枯盛衰を知る上で重要な情報源となる火成岩類が得られる。火山活動や温暖な気候による海洋循環の停滞、富栄養化による植物プランクトンの異常増殖などが挙げられる。温暖な気候が海洋循環を停滞させるメカニズムは、主に熱塩循環Thermohaline Circulationの変化によって説明される。海洋循環は、海水の温度と塩分濃度の違いによって駆動されるため、気候の温暖化がこれらの要因に影響を与え、その循環が弱まる可能性が高まる。 海洋無酸素事変は、世界規模で海洋の酸素が欠乏し、海底環境が無酸素状態になる。この事変が発生すると、海底に沈んだ生物の死骸が分解されずに堆積し、黒色頁岩black shaleとして残存する。過去の地質時代には少なくとも3回の大規模な海洋無酸素事変が発生し、その際に生物の大量絶滅が起こっている。

この黒色頁岩の中には、還元的な環境で安定に存在する酸化還元鋭敏元素(バナジウムV,モリブデンMo,レニウムReなど)が濃集していることが知られている。これらの元素はレアメタルと呼ばれ、航空機のタービンに使われる耐熱性超合金やステンレス鋼などの特殊鋼添加剤、さらに石油精製触媒などに利用される産業上重要な元素である。

また、白亜紀の終わりにはK-Pg境界と呼ばれる地層が見られ、これは隕石衝突による影響を示すイリジウムIrを多く含む粘土層として世界中で確認されている。イリジウムIrは、原子番号77の遷移金属で、白金族元素の一つ、非常に硬く、耐食性に優れ、融点が約2,466℃と極めて高いのが特徴、地球の地殻にはごく微量しか存在しないが、隕石には比較的多く含まれている。特に、白亜紀と古第三紀の境界(K-Pg境界)にイリジウム濃度の高い地層が見られ、これは隕石衝突の証拠とされている。工業用途としては、その耐熱性を活かし、化学や金属加工でよく使われるるつぼや電極、触媒などに利用される。

白亜紀の地層には、恐竜やアンモナイトなどの化石を豊富に含み、地球の生物進化を理解する上で重要な手がかりを提供する。特に、白亜紀後期には被子植物が急速に進化し、現代の植物相の基盤が形成された。

北アメリカ大陸に食い込むようにして形成されていた浅い海は石炭層に挟まれて陸地となり、海の堆積物を多く残した。その白亜紀の地層が広く分布し、特に化石が豊富な地域がいくつかある。代表的なものとしては、

ヘルクリーク累層Hell Creek Formation

ロッキ―山脈にからむモンタナ州・ノースダコタ州・サウスダコタ州・ワイオミング州に広がる地層で、白亜紀後期の化石が豊富に見つかっている。ヘルクリーク累層は世界で最も有名な恐竜化石サイトである。特にティラノサウルスやトリケラトプスの化石が多く発掘されており、K-Pg境界の証拠も確認されている。

モリソン累層Morrison Formation)

コロラド州・ユタ州・ワイオミング州などに広がる地層で、白亜紀前期の地層も含まれている。特に竜脚類の化石が多く、恐竜の進化を知る上で重要な地域となっている。モンタナにおける一部エリアでもK-Pg境界は見られ、新生代古第三紀暁新世の地層に薄く伸びている。

クローバリー累層Cloverly Formation

ワイオミング州・モンタナ州・ユタ州にまたがる地層で、白亜紀前期に形成され、恐竜化石が豊富に発見されている。特に、獣脚類のデイノニクスや曲竜類Ankylosauriaの化石が知られている。 曲竜類は、白亜紀に繁栄した草食性の恐竜の一群で、全身を覆う装甲が特徴で、頑丈な四足歩行の体型を持ち、敵から身を守るために骨質の板や棘を背中に備えている。中には、強力な棍棒状の尾を持つ種もおり、捕食者に対する防御手段として使われた。 曲竜類は、主にアンキロサウルス科(尾の棍棒を持つ)とノドサウルス科(棍棒を持たない)の2つのグループに分類される。

代表的な種には、アンキロサウルスAnkylosaurus・エウオプロケファルスEuoplocephalus・ノドサウルスNodosaurusなどがいる。 彼らは北米・アジア・ヨーロッパ・南米など広範囲に分布し、特に白亜紀後期に最も繁栄した。

最近の研究では、曲竜類の一部は聴覚が弱く、平衡感覚に乏しかった可能性があると指摘されている。

コモ・ブラフComo Bluffは、ワイオミング州のメディスン・ボウ近郊に位置する長い尾根で、サンダンス層・モリソン層・クローバリー層の3つの地層が露出しており、中生代のジュラ紀後期の化石遺跡をも含む重要な化石産地として知られている。それは初期の哺乳類の化石の源でもあった。このモリソン累層から、哺乳類・カメ・ワニ・魚類だけでなく、保存状態の良い恐竜の多くの標本が発見された。しかも、19世紀後半に恐竜化石が大量に発掘され、「骨戦Bone Wars」と呼ばれる化石収集競争の舞台にもなった。このため、コモブラフは恐竜の化石が早期に発見された主要な場所の1つと評価されている。

|

| コモ・ブラフは地殻変動の力学と侵食作用が織りなす「地質のタイムカプセル」 ! コモ・ブラフは、アメリカ・ワイオミング州に位置する有名な地質構造で、特にジュラ紀の恐竜化石の宝庫として知られている。その背斜構造の成り立ちは、ロッキー山脈の形成と密接に関係している。 コモ・ブラフの背斜構造anticlineは、ロッキー山脈の隆起に伴う地殻変動によって形成された。中生代白亜紀の終期の約7,000万年前のララミー変動Laramide Orogenyと呼ばれる造山運動の時期、プレートの圧縮によって北アメリカ大陸の内陸部に強い横圧力が加わり、この圧縮により、ジュラ紀から白亜紀にかけて堆積した地層が波状に褶曲し、中央が盛り上がる背斜構造が形成された。コモ・ブラフはその背斜の一翼にあたる。 時間の経過とともに、背斜の頂部が侵食され、内部の古い地層、特にモリソン層が地表に露出した。これにより、恐竜化石が豊富に見つかるようになった。地質学的には、モリソン層Morrison Formation、ジュラ紀後期の地層で、コモ・ブラフの恐竜化石の主な産出層である。 そのコモ・ブラフの背斜は、左右対称ではなく、一方の翼が急傾斜している。 背斜構造の形成時に、基盤岩の断層運動も関与し、局所的な変形が生じたことを示す。 |

『コモ・ブラフComo Bluff』は、ワイオミング州ロックリバーとメディシンボウの町の間に位置する東西に伸びる長い尾根を形成する。尾根は背斜で、圧縮地質学的褶曲の結果として形成された。考古学的には、ジュラ紀後期のモリソン累層、白亜紀前期のクローバリー累層などが露出しており、恐竜や古代哺乳類の化石が多数発見された。

白亜紀最後期(マーストリヒト階)は恐竜に とって絶滅寸前の最後の時代であるが、北米では 未だ多くの種類が生息していた。有名な種類は ティラノサウルス、トリケラトプスなどである。 ニューヨークのアメリカ自然史博物館American Museum of Natural Historyに展示されているエドモントサウルス化石も、アメリカ・ワイオミング州のコモ・ブラフComo Bluffのラン ス・クリーク地層から出土した。これは恐竜が絶滅する6,550万年前まで生き残っていた草食恐竜の 一つである。

コモ・ブラフの尾根は背斜であるため、ジュラ紀後期から白亜紀初期の地層が露出しており、恐竜だけでなくワニ類や初期哺乳類の化石も発見されている。まさに古生物学の聖地といえる場所とされている。

当時のワイオミン グ州には南北に延びる内海の西岸にあた り、河川が絶えず蛇行して東に流れる氾濫原を形成していた。同様の、海の西岸にあたる地層は ノースダコタ州やモンタナ州にも広く分布し、一 大恐竜産地となっていた。

米ノースダコタ州で1999年に発見されたエドモントサウルスのミイラ化した標本、通称「ダコタDakota」は、ノースダコタ・ヘリテージ・センター&州立博物館North Dakota Heritage Center & State Museumに収蔵・展示されている。 この標本は1999年、ノースダコタ州マーマース近郊で発見され、右前足や尾の付け根などにミイラ化した皮膚が残る、非常に保存状態の良い化石として知られている。しかも皮膚には古代のワニや小型肉食恐竜による噛み跡も確認されており、古生物学的にも貴重な資料となった。

「ダコタDakota」と呼ばれるエドモントサウルスのミイラ化標本は、約6,700万年前の白亜紀末期に生息していた個体と見なされた。この時代は恐竜たちが地球上で最後に繁栄していた時期であり、まさに大量絶滅の直前にあたる。 この標本は、皮膚や筋肉の痕跡が保存された非常に貴重な「恐竜ミイラ」であり、保存状態の良さからも、当時の生態や死後の過程に関する新たな知見も得らた。

「ダコタ」と呼ばれるエドモントサウルスのミイラ化標本は、従来の「死後すぐに地中に埋没して保存された」という説とは異なる、新しい保存プロセスによって形成された可能性が示されていた。 最新の研究によると、この個体は死後すぐに埋没したのではなく、数週間から数カ月のあいだ地上に放置されていたと考えられている。その間、古代のワニや小型の肉食恐竜によって死骸が噛まれ、皮膚に無数の傷跡が残された。これにより、皮膚が破れ、内部のガスや液体が抜けて乾燥と収縮が進行し、結果として、皮膚が腐敗せずにミイラ化したとされた。

このプロセスは、現代の法医学や哺乳類の死体の研究とも照らし合わせて検証されており、「ミイラ化には必ずしも急速な埋没が必要ではない」という新たな視点が提供された。 まさに、偶然と環境条件が奇跡的に重なった結果と言える。)

通常の沈み込み帯では火山活動が活発になるが、ララミー造山運動では火成活動が大陸の奥深くで発生した。 コロラド高原の衝上断層は、地質学的な観点から非常に興味深い構造で、その衝上断層は、低角度の逆断層であり、地殻の圧縮によって古い地層が新しい地層の上に押し上げられる現象として現れる。 衝上断層の形成原理としては、プレートの収束型境界で発生する強い圧縮力が関与する。これにより、地層が折りたたまれ、古い地層が新しい地層の上に押し上げられる形になる(背斜anticline)。コロラド高原では、こうした力が作用し、広範囲にわたる隆起が生じた。

「anticlin背斜」という語は、ギリシャ語とラテン語に語源がある。 - anti- は「反対の」「向かい合う」という意味の接頭辞で、ギリシャ語 anti(ἀντί)に由来する。 「cline 」は「傾く」「傾斜する」を意味し、ギリシャ語の klinein(κλίνειν)=「傾ける」を由来とする。 つまり、「anticline」は「反対方向に傾いたもの」という意味になり、地質学では地層が中央から両側に向かって傾斜している構造を表現する。 ちなみに、対になる「syncline(向斜)」は syn-(共に)+ klinein(傾く)で、「一緒に傾く」、つまり地層が中央に向かって傾く構造を意味する。

コロラド川と流域

近年、カリフォルニア州では必要な降水に事欠く異常に乾燥した冬が続いている。これにより、貯水量が減少し、州全体の水不足が深刻化している。しかも、長年にわたり水不足を補ってきた地下水が、過剰な利用により水位が大幅に低下している。特に農業地帯での地下水の枯渇は極めて深刻と言える。

カリフォルニア州の主要な水源であるコロラド川の流域でも気温上昇と乾燥が進み、貯水量が激減している。これにより、州への水供給が減少し、旱魃の影響がさらに深刻になっている。

コロラド川Colorado Riverはアメリカ合衆国南西部とメキシコ北部を流れ、カリフォルニア湾へ至る川で、メキシコ湾へと東流するリオ・グランデ川と並ぶ、この地域の主要河川である。

スペイン語ではリオ・コロラドRío Coloradoという。『Colorado』の語源は色つきcoloredであり、水が赤みを帯びた色をしていることが由来と言う。この主な要因としては、 鉄分を含む堆積物で、コロラド川は、鉄を多く含む砂岩や頁岩(けつがん)を削りながら流れている。コロラド高原の地層には赤鉄鉱hematite(ヘマタイト)を含む岩石が多く、これが風化・侵食されて川に流れ込む。これらが酸化され赤褐色になり、川の水を赤みを帯びた色に染める。特に、雨季や洪水時の濁流が生じるモンスーンの時期には、上流から大量の赤土や粘土が流れ込み、川の色を一層赤く濁らす。

( 赤鉄鉱Fe2O3は、地球上ではとてもありふれた鉱物で、特に上質の赤鉄鉱は、イングランド・メキシコ・ブラジル・オーストラリア、およびアメリカ合衆国とカナダのスペリオル湖で採取される。)

https://scienceearth.hatenablog.com/entry/koseibutu1

コロラド川流域に見られる頁岩shaleは、数億年にわたる堆積と地質変動の記録を記す岩石であるため、.その生成過程は、まさに「時間の沈殿」とも呼ばれる壮大なプロセスを物語る。特に、コロラド川流域の頁岩の生成過程における堆積環境の形成は、先カンブリア時代原生代(約25〜5.41億年前)の約12億〜2億5000万年前に遡る。約12億年前の地球環境は、地球上の超大陸「ロディニア」と呼ばれる超大陸が集まり始めた。これは後のパンゲアよりも古い超大陸で、地球の地殻変動による巨大なスーパーコンチネント・サイクルの一部であった。

(最新の研究では、プレートの動きは今後も続き、約2億年後には再び大陸が一つにまとまる可能性があることが分かっている。 この現象は「スーパーコンチネントサイクル」と呼ばれ、約5億年の周期で繰り返されると考えられている。)

シアノバクテリアの祖先は30~25億年前に地球上に出現し、初めて酸素発生型光合成を始めた。この光合成では太陽光エネルギーを利用して水を分解し水分子の水素から電子(e-)を奪い、その分離された電子の移動によって、ATP(アデノシン三リン酸)が合成され(光リン酸化)、 またその電子の最終受容体NADP+がNADPHという還元型のエネルギー源に変わる。 これら ATPとNADPHは、CO2を有機化合物(グルコースなど)に変換するための「エネルギー源と還元剤」になる。 つまり、水から得た電子は、地球上のすべての炭水化物のルーツと言える。

水の分解(光化学系IIで行われる「光化学反応」)によって生成された酸素O2は、細胞の中に一時的に滞在するが、細胞から細胞間隙へ 酸素分子は葉の内部を移動し、細胞間隙(細胞と細胞のあいだにある空間)に溜まる。次第に水蒸気の濃度勾配に従って、酸素は気孔を通じて葉の外へと自然拡散する。

気孔を囲む『くちびる』型をした一対の孔辺細胞とその周りを取り囲む副細胞で構成される気孔のすぐ内側には、気孔腔と呼ばれる空隙があり水蒸気が存在している。気孔腔の中の空気の湿度(水蒸気圧)は非常に高いとされており、研究者は100%の湿度になっていると考えている。一方、葉の外の湿度(水蒸気圧)は、気象によって異なる。晴れの日は湿度が低く、葉の中から気孔を通って水蒸気が葉の外へ放出される。 ここでいう湿度は、相対湿度を指し、相対湿度は、温度によって変化する。

ただし葉の外の気温と葉の温度(葉温)が異なるので、相対湿度を踏まえて水蒸気が移動するのではなく、空気中での水蒸気の運動は、水蒸気圧の高い方(水分子がより密集している方)から水蒸気圧の低い方(水分子がよりスカスカの方)へと移動する。気孔は、ガス交換の玄関口で、酸素の放出だけでなく、外から二酸化炭素CO2を取り込む。そして水蒸気の放出=蒸散もここから行われる。

6CO2 + 12H2O + 光エネルギー → C6H12O6 + 6H2O + 6O2

シアノバクテリアによる光合成が進み、酸素が徐々に大気中に蓄積されていき、これがやがて「大酸化イベントGreat Oxygenation Event」へとつながり、酸素呼吸を行う生物の進化を可能にした。 酸素が海中の鉄と結びついて酸化鉄として沈殿する現象がこの時代までにほぼ終息し(縞状鉄鉱層Banded Iron Formationsの終焉)、酸素が海から大気中へと移行し始めた。

真核生物(拡大 核を持つ細胞の真核生物)が既に出現しており、細胞内共生(ミトコンドリアや葉緑体の起源)によって複雑な細胞構造が発達していた。この時代には、未だ目に見えるような多細胞生物は登場していないが、多細胞化の兆しが現れ始めていた。細胞同士の協調や分化が進み、のちのエディアカラ生物群やカンブリア爆発への布石となった。 比較的安定した気候 約7億年前に起こる「スノーボールアース(地球全体が氷に覆われる現象)」の前段階であり、この時期は比較的温暖で安定した気候だったと考えられている。

この時代は、地球が「酸素の惑星」へと変貌し、生命が複雑化するための静かな準備期間とも言える。

まさに「生命の夜明け」を語る壮大な物語と言える。オーストラリア、アデレードの北方にあるエディアカラの丘陵で大量に発見されたエディアカラ動物化石群は、先カンブリア時代厚生代終期の約6億3,700万年前〜5億4,100万年前地球最古の多細胞生物の化石群であった。柔らかい体でありながら殻や骨格を持たず、クラゲや葉っぱのような形で、底に張り付いて栄養を吸収していたと考えられている。

エディアカラ動物群には、類縁の不明な奇妙な生命体が数多く含まれている。卵型で体節に分かれたイモムシとクラゲの中間のようなディッケンソニア、一見したところ現代のウミエラに似た、体節があり枝分かれした生命体チャルニア、近代の動物には見られない円盤のような体に、同じ作りのパーツが3つ、三つ巴の家紋のように並んでいる変わった形をしているトリブラキディウムなど、直径数十cmにもおよぶ多種多様な軟体性の生物群は、地球最古の多細胞生物ではないかと考えられている。その一つの特徴は、カンブリア紀の化石群であるバージェス動物群や澄江動物群の構成種の多くが数cm程度であるのに比べて、全体に大きい。また、そのいずれもがごく薄い体をしていたと考えられている。現生動物とは異なる系統かもしれないとされ、「生命の実験段階」とも言われている。約9,600万年の間、その浅い海域を支配していたエディアカラ動物群は、約5億4,100万に絶滅して、原生代の終わりと顕生代の始まりの象徴となっている。地球の歴史上「現生動物」が支配している顕生代の海とは異なり、未だ捕食者も防御者もほとんど存在しない、穏やかな世界であったようだ。

約5億4,100千万年前、突如として起きたのが「カンブリア爆発Cambrian explosion」で、これは、 わずか数千万年の間に、複雑な生命の突然の放射線が発生し、事実上すべての主要な現代の動物門body planが一気に出そろった現象である。このイベントは、他の生物グループでも大きな多様化が伴った。カンブリア紀初期の多様化以前は、ほとんどの生物は比較的単純で、個々の細胞または小さな多細胞生物で構成され、時にはコロニーに組織化されていた。その後、多様化の速度が加速するにつれて、生命の多様性ははるかに複雑になり、今日のものに似始めまていた。この時期に現生動物の門はほとんどすべて出現し、その中には最古の脊索動物も含まれていた。

代表的な生物、アノマロカリスなどは巨大な捕食者で、円形の口と触手を持つ。オパビニアは、5つの目と長い鼻のような器官がある。ピカイアは、脊索を持ち、脊椎動物の祖先とされる。ハルキゲニアは、背中にトゲを持つ奇妙な生物。

なぜ爆発的に多様化したのかは、 いくつかの仮説がある。酸素濃度の上昇により、代謝が活発になり、大型化が可能になった。ホメオボックス遺伝子の進化により体の構造を決める遺伝子が多様化した。眼の誕生により、捕食・逃避の進化が加速化した。しかも、カンブリア爆発で登場した捕食者たちにより、エディアカラ生物群は絶滅したと考えられている。まるで、静かな夢の世界が、突然「生存競争の舞台」へと変貌したかのようだ。この時代の変化が、生命の進化における最大の転換点であったことを物語っている。

(ホメオボックス遺伝子の進化は、生物の形態進化における設計図の革新とも言える重要な出来事であった。ホメオボックス遺伝子は、180塩基対ほどの保存されたDNA配列(ホメオボックス)を含む遺伝子群で、ホメオドメインというDNA結合タンパク質をコード化している。このタンパク質は、他の遺伝子の発現を制御する転写因子として働き、胚の発生過程で体の各部位の位置や構造を決定する。

このホメオボックス遺伝子は、ショウジョウバエからヒトに至るまで、動物界全体で保存されており、体の前後軸や器官の配置を決定する役割を担っている。これにより、異なる種でも共通した体の構造が見られる一方で、遺伝子の重複や変異が新しい形態の進化を可能にした。ホメオティック突然変異と形態の変化 によるショウジョウバエの「アンテナペディア」変異では、本来触角が生える場所に脚が生えるという劇的な変化が起こりもする。これは、ホメオボックス遺伝子の発現領域が変化した結果であり、小さな遺伝子の変化が大きな形態変化を引き起こすことを示している。

Hox遺伝子群【ホメオボックス遺伝子の一種】は、脊椎動物では4つのクラスターに分かれており、進化の過程で遺伝子の重複が新しい体節や器官の進化に寄与したと考えられている。 ホメオボックス遺伝子の研究は、「進化は遺伝子の発生の変化によって起こる」という進化発生生物学(Evo-Devo)の考え方を支える柱となり、形態進化の分子基盤を明らかにした。 )

巣穴など痕跡の化石は、生命が何であったかの信頼できる指標となり、、カンブリア紀の始まり頃に生命が多様化し、淡水領域が海洋とほぼ同じ速さで動物の生息圏内に入ったことを示している。

「小さな貝殻類相」として知られる化石は、世界の多くの地域で発見され、カンブリア紀の直前からカンブリア紀の開始から約1,000万年後の年代測定が行われている。これらは、棘、強皮動物の装甲板、管、海綿のような動物、腕足類やカタツムリのような軟体動物など、非常によく似た小さな貝殻など、その化石は、非常に複雑なコレクションであるが、すべて小さく、ほとんどが1〜2mmの長さであった。これらの化石は、それらを生成した生物の完全な化石よりもはるかに一般的で、しかも重要なのは、カンブリア紀の始まりから最初のラガーシュテッテンまでの期間、つまり化石が欠けている期間をも補っていることにある。それは、従来の化石記録を補完し、多くのグループの化石範囲を拡大することを可能にした。

グランドキャニオン

|

|

|

| コロラド高原一帯には炭酸塩岩の地層が広く分布している。 この地域は、数億年にわたる海進と海退の繰り返しによって、浅海環境で形成された石灰岩やドロマイトなどの炭酸塩岩層が堆積した場所でもある。 特にペルム紀から中生代にかけての地層には、サンゴ礁や藻類、貝類などの生物起源の粒子が豊富に含まれており、優れた示相岩として古環境の復元に役立っている。 例えば、ユタ州南部やアリゾナ州北部に広がるKaibab石灰岩やRedwall石灰岩は、典型的な炭酸塩岩層であり、グランドキャニオンなどでその壮大な露頭を見ることができる。 また、これらの地層は古生代の浅海環境を示す証拠として、地質学的にも非常に重要で、さらに、コロラド高原の地下深部からは、キンバーライト火成活動によってマントル起源の炭酸塩鉱物を含む捕獲岩も見つかっており、地球深部での水や炭酸塩の挙動を研究する上でも注目されている。 |

コロラド高原一帯は、かつて浅い海や三角州、湖沼や湿地帯であった。そこに、風化した岩石から運ばれた非常に細かい粘土粒子やシルト(砂より細かく粘土より粗い粒子)が静かな水中にゆっくりと堆積した。長い年月の間に、上に新たな堆積物が積み重なり、下層の粘土層は圧力によって水分を失い、圧密されていく。このとき、粒子が互いに密着し、層状の構造が形成される。圧密が進むと、鉱物の析出(例:石英や炭酸塩)によって粒子同士がセメントのように結合し岩石化する。こうして薄くはがれやすい層状構造を持つ頁岩が完成する。

炭酸塩岩とは炭酸塩鉱物が50重量%以上を占める岩石で、炭酸塩鉱物は主として 方解石calcite・アラレ石aragonite・ドロマイトdolomiteなどである。これらの鉱物は炭酸塩岩中で混在していることもあるが、方解石もしくはアラレ石が優勢な石灰岩limestoneとドロマイトが優勢な苦灰岩 dolostoneに2分される。炭酸塩岩には他の堆積岩には見られない重要な地球科学的情報が記録されている。それは、炭酸塩岩の例えば石灰岩や苦灰岩は、主に炭酸カルシウムCaCO3やドロマイトCaMg(CO3)2などの炭酸塩鉱物からなる堆積岩であるため、これらの鉱物は、サンゴ・貝殻・石灰藻などの生物の遺骸や骨格が堆積してできたものが多く、つまり生物起源の粒子で構成されている。炭酸塩岩が、基本的に生物起源の粒子で構成された「優れた示相岩」であり得るのは、その岩石が堆積した当時の環境(海か陸か、深さや水温、酸素量など)を示す手がかりとなる岩石のこと、例えば、サンゴ礁由来の石灰岩があれば、それは温暖で浅い海があった証拠になる。つまり炭酸塩岩は、生物の活動によって形成された粒子が集まってできた岩石であり、その粒子の種類や構造、含まれる化石などから、当時の気象環境を高精度で読み解くことができるほど、化石の保存が良く古生物学や化石層序学的研究の主材であるという特長をもつためである。このような岩石は、古環境の復元や地球史の解明において非常に重要な役割を果たしている。例えば、炭酸塩岩に含まれる安定同位体比や微量元素を分析することで、過去の海水温や大気中のCO₂濃度まで推定できることもある。それを基に少なくとも過去7億年間の地球史の枠組みが描かれてきたと言われている。炭酸塩岩は古環境研究において最良の題材である。

コロラド川流域の代表的な頁岩層 は、ブライトエンジェル頁岩Bright Angel Shaleで、約5億年前の古生代カンブリア紀の地層で、グランド・キャニオンの中層部に見られる。緑灰色〜黄褐色の頁岩と泥岩、時に砂岩の層を含む。浅海の海底で、潮の干満や波の影響を受ける環境下、古代の海がこの地域を覆っていた時代、細かい泥やシルトが海底に堆積し、それが長い時間をかけて圧縮・脱水され、頁岩へと変化した。その後、 時折、波や潮流によって運ばれた砂が交互に堆積し、層理が形成された。

ハーミット頁岩Hermit Shaleは、約2億8000万年前の古生代ペルム紀の地層で、赤褐色を帯び、かつての氾濫原や湿地に堆積した泥を起源にする。赤褐色の頁岩とシルト岩、シルトsilt、日本語で沈泥とは、砂より小さく粘土より粗い砕屑物のことで、地質学では、泥(粒径が1/16mm以下のもの)の中で、粘土(粒径が1/256mm以下)より粒が大きく粗いもの(粒径1/16mm - 1/256mm)をシルトと呼ぶ。堆積物が固まって堆積岩になる続成作用と、砕屑岩では主に圧密作用と膠結作用の2つからなるシルト岩を言う。風化すると柔らかく崩れやすい。 河川氾濫原や湿地帯のような陸上環境 で 形成される。当時の大陸内部に広がる低地に、洪水や雨季によって運ばれた泥が堆積し、酸化鉄を含むため赤みを帯び、乾燥と湿潤を繰り返すことで層状構造が発達した。 植物の痕跡や化石が見つかることもあり、陸上生態系の存在を示唆している。

これらの頁岩は、グランド・キャニオンに見られる堆積岩であるが、それぞれ時代・成因・堆積環境において明確な違いがある。この二つの頁岩は、地球の環境がいかに劇的に変化してきたかを物語る。コロラド川による侵食によって露出し、地球の古代環境を読み解く鍵となっている。

コロラド川は、アメリカ南西部からメキシコ北部を流れる全長約2,330kmの大河で、グランド・キャニオンを刻んだ川としても有名である。その源流はコロラド州ロッキー山脈のラ・パウダー・パス湖にあり、アリゾナ州・ユタ州・ネバダ州・カリフォルニア州などを経て、最終的にメキシコのカリフォルニア湾に注ぎ入る。 この川は、約4,000万人の生活を支える水源であり、農業用水、都市用水、水力発電などに広く利用されている。しかし、近年は気候変動や過剰な取水により、下流域では川が干上がることもあるほど深刻な水不足に直面している。 また、グランド・キャニオンの形成に関しては、コロラド川の侵食作用が大きな役割を果たしたとされ、その起源をめぐっては「若い説」と「古い説」の両説があり、地質学的にも非常に興味深いテーマとなっている。地質学者の間で長年にわたり議論が続いている。

「若いグランド・キャニオン」説は、現在のコロラド川が形成されたのは比較的新しく、新生代新第三紀中新世の後期約600〜500万年前にカリフォルニア湾が開いたことで川の勾配が急になり、侵食が始まったとする説である。と言うのは、地層の年代測定や堆積物の分析から、深い峡谷の形成はこの時期に集中していると考えられているからである。比較的短期間で急速に侵食が進んだとされ、実際、現在の峡谷canyonの大部分はこの時期に形成されている。

「古いグランド・キャニオン」説では、グランド・キャニオンの一部は、恐竜がまだ生きていた中生代白亜紀末期の約7,000万年前から新生代古第三紀始新世末期の3,500万年前まで起こったララミー造山運動によりアメリカ合衆国の地形の基本が形成されたことを根拠にする。大規模なプレートによる地殻変動により、コロラド高原が1,500〜3,000mも隆起したことで、古代の河川がの流れが強まり、峡谷の浸食が加速した。つまり、ララミー造山運動がなければ、現在のグランド・キャニオンの壮大な景観は生まれなかった可能性があり、現在のグランドキャニオンは、複数の古い峡谷が後にコロラド川によってつながれた「モザイク的な構造」とする見方である。 既に峡谷を刻み始めていたという証拠が見つかっている。

どちらの説も一理あり、実際には東西で形成時期が異なる可能性や、複数の古い渓谷がつながって現在の形になったという折衷的な説も提案されている。まさに「時間の地層」が折り重なり、現在のグランド・キャニオンの壮大な景観が生まれたが、完成はしていない。しかも、最古の地層は先カンブリア紀厚生代前期の約20億年前のものとされている。

グランド・キャニオン形成のタイムラインは、

約6,500万年前 : 地殻変動によりコロラド高原が隆起(新生代古第三紀暁新世)。

約1,000万年前 : コロラド川が流れ始め、浸食が本格化(新生代新第三紀中新世)。

約120万年前 : 現在のような深く切り立った峡谷の形が完成(新生代更新世【氷河時代】カラブリアン期)。

現在の地層は最古で約20億年前のものもある(先カンブリア紀厚生代前期)。

地震災害の影響については、グランド・キャニオン周辺は比較的地震活動が少ない地域であり、しかもアリゾナ州北部はプレート境界から離れており、カリフォルニアのような大規模地震は稀であったようだ。ただし、小規模な地震や断層活動は過去に記録されており、地質学的には「静かだが完全に無風ではない」エリアと言われている。

つまり、地震による大規模な地形変化はほとんどなく、現在の景観は主にコロラド川の浸食と風化作用によって形成され、維持されてきた。

グレンキャニオンダム

グランド・キャニオンGrand Canyonは米国アリゾナ州北部の大峡谷、長さ350km、深さ1,600m。コロラド高原が長年のコロラド川による浸食作用で削り出された地形である。Canyonとは、非常に急な両側の崖と、通常は底に沿って流れる川がある大きな深い谷のことを指す。日本語では「渓谷」と訳されるが、雨がほとんど降らない地域で、川によって作られた峡谷を指すことが多い。

| グレンキャニオンダム アリゾナ州のコロラド川に建設された巨大な重力式アーチダム ダムによって形成されたパウエル湖は、アメリカ南西部で最も重要な人工貯水池の一つ、農業・都市用水の供給源 コロラド川の流量を調整することで、下流域の洪水リスクを軽減 発電所の出力は約1320メガワットで、約580万人に電力を供給 パウエル湖周辺はボート、釣り、ハイキングなどのアウトドア活動が盛ん 年間数百万人の観光客を惹きつけている 建設によってグレンキャニオンの自然景観や考古学的遺産が水没 |

|

|

|

グレンキャニオンは 国立公園でないものの グレンキャニオン国立保養地Glen Canyon National Recreation Area として国立公園管理局が管理しているエリアで、多くの見所があり様々なアトラクションを楽しめる魅力満載の所である。コロラド川をグランドキャニオンから更に上流に行った所には グレンキャニオンダムGlen Canyon Damが造られて川が塞き止められた結果できたパウエル湖Lake Powell (人造湖)がある。ダムは 1956 〜 66年の 10年の歳月を掛けて建設されたもので、その高さが 220m、貯水キャバシティは 33km3 とある。近年は 気候変動により湖の水位が低くなり、2020年 4月時には 満水のキャパに対して 48% という状態にある。それでも、この湖はアリゾナ州とユタ州の広大なエリアに亘って広がっており、結果的に コロラド川上流の未開の地だったグレンキャニオンの景色をボートに乗って容易に見て回れるようになった。人間の手が加わって出来たものとは言え 湖の周辺には近隣の国立公園の魅力に勝るとも劣らない景勝地が沢山ある。

グレンキャニオンダムからの制御された洪水controlled floodには、明確なメリットとデメリットの両方がある。グランドキャニオン下流の砂州や湿地を再形成し、かつての自然な洪水サイクルを模倣することで、魚類や水生昆虫、植物などの生態系が回復した。また 洪水によって川底の堆積物や藻類が洗い流され、清流環境が一時的に回復し、澄んだ水を好む生物の生息が可能になった。1996年以降の実験的放流は、河川環境の管理に関する貴重なデータを提供し、他地域での応用にも繋がる科学的知見が蓄積された。

グレンキャニオンダムの建設によってコロラド川の流量は大きく制御されるようになったが、それでも地震や侵食といった地質的・地形的なプロセスは完全には止められない。地震の影響に関しては、グレンキャニオンダム周辺では、比較的安定した地殻の位置にあるが、それでも誘発地震induced seismicityの可能性が指摘されている。これは、パウエル湖に大量の水が貯まることで、地下の応力状態が変化し、小規模な地震が発生する可能性が高まった。現在まで大規模な地震の報告はないが、地質学的には無視できないリスクがあると言う。

ダムによって洪水は抑えられたものの、支流からの土石流や大礫の供給は続いており、これが本流との合流点で、急流や河道の狭窄を引き起こしている。また、ダム下流では砂の供給が減少したため、かえって河岸の侵食が進行するという逆説的な現象も観察されている。

さらに、グランドキャニオンの形成そのものが、数千万年にわたる隆起と侵食の結果であれば、現在もそのプロセスはゆっくりと続いている。特に、ララミー変動による大規模な隆起が侵食力を高めたという説では、グレンキャニオンダムは水の流れを制御する強力な人工構造物ではあるが、地球のダイナミズムを完全に封じ込めることはできない、むしろ、ダムによって新たな地形変化や生態系の変化が生じているとも指摘されている。

グランド・キャニオンの先住民

先住民族にとっても、この地形の変化は重大であった。ホピ族やハバスパイ族などの先住民は、峡谷の地形を利用して居住地を築き、文化を発展させて来た。彼らの神話や伝承には、峡谷の形成に関する事象と絡み、地質学的な変化と文化的な歴史が深く結びついている。

先住民は、新生代完新世Holocene当初の約1万500年前には人類がこの地域に存在していたと考えられている。完新世の現在の定義では、ヤンガードリアス期の終了、すなわちグリーンランド中央部から採取された氷床コアの研究に基づきGSSP(国際標準模式層断面及び地点)により下限が0.0117Ma (西暦2000年の1万1,700年前)以降、新生代第四紀の最も新しい地質時代、 かつての沖積世Alluviumとはほぼ同義としている。その境界は大陸ヨーロッパにおける氷床の消滅をもって定義される。

ヤンガードリアス期(約12,900〜11,700年前)の終了は、北米先住民の文化と生態系に大きな転換点をもたらしている。ヤンガードリアス期は、温暖化が進んでいた地球が突如として寒冷化した「寒の戻り」の時期で、終了時にはわずか数十年で7℃以上の急激な温暖化が起こったとされている。この過激な気候変動は、氷床の後退、植生の変化、大型動物の絶滅などを引き起こした。マンモスやマストドンなどのメガファウナmegafauna(大型動物相)が急速に姿を消し、それに依存していたクローヴィス文化(パレオ・インディアンの代表的文化)も終焉を迎えたとされている。ヤンガードリアス期の終了は、北米先住民の生活環境と文化の大転換を促した「気候と人類史の接点」とも言える出来事であった。つまり狩猟対象の喪失は、生活様式の大きな転換が迫られた。北米ではアーケイック期(古期)に移行し、狩猟採集から農耕や定住生活への移行が始まった。トウモロコシや豆類の栽培、土器の使用、バスケット細工などが発展し、文化の多様化が進んだ。

北米の先住民社会は大きな文化的転換に際し、地域ごとに異なる発展を遂げ独自の文化が花開く土壌を形成した。アナサジ文化とホープウェル文化は、その代表的な例で、アナサジ文化(紀元前100年頃〜1,300年頃) アメリカ南西部、現在のユタ州・アリゾナ州・ニューメキシコ州・コロラド州に栄えた農耕定住型の文化で、トウモロコシ農耕と灌漑技術、つまり乾燥地に適応した高度な水利システムを構築、アドベ(日干し煉瓦)や岩窟を用いた集合住宅、例えば、コロラド州南西部、標高2,600m以上の高原では、断崖に鳥の巣のように掘られた岩窟住居が残存している。これは6〜12世紀にプエブロ族の先祖とされるアナサジ族によって建造され、100以上の部屋があった住居群もあり、そこには200人以上が暮らしていた(プエブロ建築)。メサ・ヴェルデとは、スペイン語で「緑の大地」という意味で、標高2,600m以上の位置にある緑豊かな高原を指す。コロラド州南西部に位置するプエブロインディアンのアナサジ族の残した断崖をくりぬいた一連の集落遺跡群で、現在国立公園になっている。

1世紀ごろから、この地に農耕民であるアナサジ族が住み始めたと推測されている。アナサジ族は、8世紀ころまでバスケット・メーカー文化と呼ばれる独特なかご作りで知られる文化を築いていたが、9世紀ころから「キヴァkiva」という宗教儀式や共同体の会議を行う施設を伴う日干し煉瓦の壁によって区画された集落を築くようになる。これをプエブロ文化と呼び、 12世紀頃になると、外敵の襲来に備えた、本格的な「岩窟住居」を作り、そこに住み始めたと考えられている。

アナサジ族(現在ではアナセージ文化とも呼ばれる)は、アメリカ南西部において紀元前1世紀から13世紀にかけて栄えた農耕社会であり、交易ネットワークの中心的存在でもあった。

その交易は驚くほど広範囲にわたり、彼らの影響力と文化的つながりの深さを物語っていた。アナサジ族は馬や車輪を使わなかったため、交易は主に徒歩で行われていた。特に若者や専門の交易人が長距離を移動し、物資を運んでいたと考えられている。交易路には中継地としての集落が点在しており、物資の交換や休息の場として機能していた。

ピトハウスpit houseは、地面を掘り下げて造られた半地下式の住居で、アナサジ族をはじめとするアメリカ南西部の先住民が、紀元前から中世にかけて広く使用していた。その構造は、地面を円形または楕円形に掘り下げ、木材で骨組みを組み、泥や草で屋根を覆い、屋根の中央には煙抜き兼出入り口があり、はしごで出入りする形式が一般的であった。 半地下構造により、夏は涼しく冬は暖かいという利点があり、乾燥した高地の気候に適していた。初期には住居として使われていたが、後期になると宗教儀礼や集会の場としての役割が強まり、これが後の「キヴァkiva」へと発展した。

|

ファハダ・ビュートFajada Butteは、ニューメキシコ州のチャコ・キャニオンにそびえる象徴的な岩山 アナサジ族にとって宗教的・天文学的に重要な場所。この地と農耕との関係は、単なる地理的な近接以上の意味を持っていた。 |

|

|

| ファハダ・ビュートの斜面には「太陽の短剣Sun Dagger」と呼ばれる岩の配置があり、夏至・冬至・春分・秋分の太陽の動きを正確に示すよう設計されていた。これは、農耕に不可欠な季節の変化を把握するための暦装置であった。 乾燥地帯での農業には、限られた降水と気温の変化を正確に読み取るため、こうした天文観測は実用的な意味で必須であった。 チャコ・キャニオン全体が高度に組織化された農耕社会の中心地であり、灌漑や貯水システム、トウモロコシなどの栽培が行われていた。ファハダ・ビュートはその精神的・暦的な中枢として、農耕の基準となる.カレンダーであった。 天と地を結ぶ「聖なる道」 チャコ文化の中心地であるチャコ・キャニオンからは、直線的に延びる広大な道路網が放射状に広がっていた。 これらの道は、幅が9mを超えるものもあり、段差を削ってまで直線を保つという徹底ぶりであった。目的地が見えなくても、地形に逆らって直線を貫く設計は、単なる交通手段ではなく、儀礼的・象徴的な意味を持っていた。 これらの道は、プエブロ・ボニートやキン・クレッツォなどの主要集落を結び、さらに遠くの交易拠点や聖地へと続いていた。まさに、「チャコ世界の動脈」であった。 貯水構造は、乾燥地に生きる知恵 チャコ・キャニオンは年間降水量が200mm前後という極度に乾燥した地域、地下水も深すぎて利用困難であった。そのため、アナセストラル・プエブロ人たちは、雨季の豪雨を利用して水を集める巧妙な貯水システムを築いた。 貯水(reservoir)は、谷底や岩のくぼみに水を溜める。 堤防や水路で雨水を集落や畑に導く。 テラス農法は、斜面に段を作り、土壌と水分を保持。 限られた水資源を最大限に活用するための環境適応の技術の結晶であり、チャコ文化の持続を支え続けてきた。 |

交易は単なる物資のやり取りにとどまらず、他部族との関係構築や儀礼的な交流の手段でもあったアナサジ族の交易品の中でも特に重要だったのがターコイズで、ニューメキシコ州の鉱山から採掘され、メキシコ中部のメソアメリカ文明にまで運ばれていた痕跡があった。 熱帯地域からもたらされたオウムの羽や、カリフォルニア湾やメキシコ湾からの貝殻が遺跡から発見されており、南北に数千kmに及ぶ交易網が存在していた。地域ごとに異なる様式の陶器や織物が交換され、その文化的影響大きい。黒曜石は武器や道具の材料として重宝され、遠方から運ばれてきたものもある。アナサジ族の交易網は、ロッキー山脈からメキシコ高原、カリフォルニアからグレートプレーンズにまで及んでいた。これは単なる物資の移動ではなく、文化・宗教・技術の交流をもたらす「文明の動脈」とも言えるものであった。 このように、アナサジ族の交易は彼らの社会を支える重要な柱であり、同時にアメリカ南西部の先住民文化全体をつなぐネットワークの中核でもあった。

ニューメキシコ州の北西、アルバカーキとファーミングトンの間にある涸れた険しい渓谷の中にあるチャコ・キャニオンは、アナサジ族(アナセージ文化)の中心地として、紀元後900年から1150年頃にかけて繁栄した場所であり、グレートハウスGreat Housesと呼ばれる巨大な建造物群と、宏大な道路網によって知られている。 アメリカ南西部地方で最もプエブロ文化の遺跡が濃密に集中している地域である。最大の集落グレートハウス「プエブロ・ボニート」は、約650室、4階建ての部分もある巨大な集合住宅で、ローマのコロッセウムに匹敵する規模とされる。主にプエブロ族に属するアナサジの先住民による集落遺跡が多く存在する。この地域は、850年から1150年の間に熟成し、宗教儀式や政治、貿易の中心地であった。ここはまた、太陽の位置を観測する重要な施設ともなっている。 チャコ・キャニオンの人々は、砂岩を切り出し精緻に積み上げ、材木を遠方から運搬して使用し19世紀になるまで北米で最も壮大な建物をもつ15か所の遺跡を築いた。壁は厚さ1mに達することもあり、居住だけでなく、儀式・貯蔵・行政など多機能な複合施設だったと考えられている。他のグレートハウスは、シェトロ・ケートルChetro Ketl・キン・クレッツオKin Kletso・プエブロ・アルトPueblo Altoなども存在し、それぞれに特徴的な構造である。

道路網は放射状に広がる。チャコ・キャニオンを中心に、直線的な道路が四方に延びており、数百kmに及ぶと言う。幅は最大9mに達し、段差を埋めるために階段や土手を築いた痕跡もある。交易路としてだけでなく、儀礼的・天文的な意味合いもあったと考えられている。道路の一部は天体の動きと一致する方向に設計されているという説もある。チャコ・キャニオンの建築と道路網は、単なる生活のためのインフラを超え、宗教・政治・天文学が融合した複雑な社会構造を物語っている。まさに、アメリカ南西部における古代文明の「心臓部」と言える。

チャコ・キャニオンChaco Canyonは、単なる遺跡群ではなく、「天空の聖地」とも言える場所で、プエブロ文化の人々が天体の動きを建築や儀式に取り入れていたことが、考古学的・天文学的に明らかになっている。 チャコ・キャニオンのファハダビュートFajada Butteにある2〜3mの砂岩石板sandstone slabsに、午前遅く(通常午前11時から正午前の時間帯)と正午に太陽の明るい影を落とし、solstices(冬至と夏至)とequinoxes(春分と秋分)の両方を示す。

(ビュート【butte】; 周囲が急な崖で囲まれる、孤立した小さな卓状地形。侵食に強い岩石の層が取り残されてできたテーブル状の地形がメサがさらに浸食を受けて形成されるのがビュート。ファハダビュートFajada Butteは、ニューメキシコ州北西部のチャコ文化国立歴史公園にあるビュート。)

ファハダビュートは、峡谷の立ち上がりから135mの高さがある。ビュートには水源はなく、ビュートの高台には小さな崖の住居の廃墟がある。ファハダで発見された陶器の破片の分析により、これらの構造が10世紀〜13世紀の間に使用されたことを示していた。高さ95m、長さ230mの傾斜路の残骸が、ビュートの南西面にはっきりと見える。この建築規模と外観は、このファハダ・ビュートFajada Butteがチャコの人々にとってかなりの儀式的重要性を持っていたことを示している。

ファジャダ・ビュートの「太陽の短剣Sun Dagger」 この岩山には、渦巻き状の岩刻petroglyphがあり、夏至・冬至・春分・秋分の日に、太陽光が特定の角度から差し込むことで、光の筋「太陽の短剣Sun Dagger」が岩刻に正確に当たるようになっていた。これは、プエブロの人々が太陽の運行を観測し、暦や儀礼のタイミングに活用していたことを示していた。

チャコ・キャニオンの主要な建造物群(プエブロ・ボニートやケトル・カサなど)は、単なる居住地ではなく、天体の動き、特に太陽と月のサイクルに呼応して設計されたと考えられている。例えば、一部の建物は正確に東西軸に沿って建てられており、夏至や冬至の日に朝日や夕日が扉や壁の隙間を通って射し込むようになっている。

また、18.6年周期の月の極大(major lunar standstill)にも合わせた配置があると指摘されており、これは極めて高度な天体観測と設計技術を示している。チャコの大地には「チャコ・ロード」と呼ばれる直線的な道が複数残っており、一部は数十kmも離れた場所まで続いている。これらも単なる移動経路ではなく、儀礼的・天文学的意図をもって天体の方角や地平線の特定のポイントと結びついていた可能性が議論されている。

チャコ・キャニオンは、天体観測のためのモニュメント群であると同時に、人々の精神世界・神話・季節のリズムと密接に結びついた場で、まさに「空を読む建造物」であった。

実は、チャコ・キャニオンは厳しい気候環境にあり、年間降水量はわずか200mmほどで、住民は灌漑技術や水の保存方法を駆使して生活していたが、1130年頃からの旱魃が原因で多くの住民がこの地を離れることとなった。13世紀末の旱魃や社会的緊張により、アナサジ文化は急速に衰退し、後のホピ族やズニ族などのプエブロ諸族へと文化的に継承された。

13世紀末、アナサジ文化(現在では「祖先プエブロ人」とも呼ばれる)は、わずか数十年の間に急速な衰退を遂げた。その背景には、壊滅的な旱魃と社会的緊張の複合的な影響があったと考えられている。旱魃と資源の枯渇は、 1275年から1300年にかけて、アメリカ南西部では深刻な旱魃が続いた。これにより、農業生産が激減し、飲料水の確保も困難になった。アナサジ社会は高度な灌漑技術を持っていたが、それでも自然の猛威には抗えず、限られた資源を巡る争いが激化し、部族間あるいは集落内での対立が暴力的な衝突となり、当時、焼かれた村や集団墓地の痕跡が発見されている。

ただ、アナサジ文化が完全に消滅したのではなく、他の先住民族、モゴロン族やホホカム族などと融合し、部族的・文化的に同化した。現代のホピ族やズニ族などがその子孫とされ、DNA研究でもそのつながりが確認されている。物理的な崩壊だけでなく、環境破壊による困窮や宗教的・精神的な理由やから祖先の地を離れた可能性もある。ただ環境破壊や伝染病による壊滅的な打撃の明確な痕跡は、現在のところ限定的であるが、いくつかの研究では、健康被害や栄養失調の兆候が一部の遺体から確認されており、これが文明崩壊の一因だった可能性も指摘されている。 キヴァ(儀式用地下室)の放棄や神聖な工芸品の移動がその証拠とされている。

アナサジの人々は乾燥地帯での農耕であるため、複雑な灌漑システムや、恵まれたとは言えない森林資源を活用していた。その過度な森林伐採や土地の過耕作が、広域的に環境劣化を引き起こした可能性もあり得る。環境悪化が齎すものの甚大さとその復旧の困難さ、ただ、これが文明全体の崩壊に直結したという決定的証拠は見つかってはいないが、その事例は余りにも多い!!

モハーヴェ砂漠とモハーヴェ族

モハーヴェ砂漠とコロラド高原は、地形や形成環境において顕著な違いがある。形態学的違いでは、 モハーヴェ砂漠は、標高約1,000~2,000mの範囲に広がる乾燥地帯で、砂丘・岩盤・塩原などが点在している。モハーヴェ砂漠は、乾燥した亜熱帯気候の影響を受け、降水量が極端に少なく、その一方、蒸発量が多いため、砂漠化が進行している。地質的には、テクトニクスな活動による断層地形が多く、地表の岩盤が露出している場所が多い。カリフォルニア州のシエラネバダ山脈東部に位置する国立公園に含まれるデスバレーDeath Valley(死の谷)のような極端な低地も含まれ、年間降水量は150mm以下と非常に少ない。

(デスヴァレDeath Valle【死の谷】という地名は、ゴールドラッシュの最中、1849年、カリフォルニア州にある金鉱地へ向かっていたグループが近道をしようとしてこの谷に迷い込み、数週間さまよった末にメンバーの数人が酷暑と水不足によって命を落としたことに由来している。)

モハーヴェ・トレイルMojave trail トレイルTrailは豊かな自然のなかを、歴史や文化を味わいながらたどる「歩く旅」の道。 |

|

| ボンネビル湖Lake Bonneville 約1万4千年前の最終氷期にアメリカ西部ユタ州を中心に存在していた巨大な氷期湖で、現在のユタ州の北部にある、西半球最大の塩水湖グレートソルト湖Great Salt Lakeや、その西に位置する中で最も大きい260km2にも及ぶ塩類平原・ボンネビル・ソルトフラッツBonneville Salt Flatsは、縮小後に残った塩水湖の名残で、現在もユタ州に存在する。 ボンネビル湖は、更新世後期の約3万〜1万年前に最大規模に達した。最大で約50,000km2(日本の本州の約1/4)にも及ぶ。当時の氷期の気候は降水量が多く、周囲の山々からの流入水で満たされていた。 ボンネビル・ソルトフラッツは、湖が干上がった後に残された塩類平原で、ボンネビル・スピードウェイで地上最速を競うスピードレースの舞台としても有名である。 湖岸線の段丘や堆積物が今もユタ州各地に見られ、古環境の研究に重要な手がかりになっている。 マンリー湖Manly Lake カリフォルニア州デスバレーは世界で最も暑い場所として知られている。マンリー湖は大雨の後、デスバレーに再び現れ、珍しい古代の歴史を垣間見ることができる。 カリフォルニア州のデスバレー国立公園内にかつて存在した氷期の巨大な湖で、現在は乾燥したバッドウォーター盆地の一部となっている。 最終氷期には気候が湿潤で、周囲の山々から流れ込む水によってこの地域に広大な湖が形成されていた。約1万年前の更新世後期までは存在していたと考えられている。 デスバレー全体を満たすほどの大きさで、現在のバッドウォーター盆地を中心に広がっていた。 現在のマンリー湖は恒常的な湖ではなく、まれな大雨の後に一時的に出現する季節的な塩水湖で、2024年には異例の降雨により、湖が一時的に復活し、カヤック(広義ではカヌー)ができるほどの水量となった。 |

(モハーヴェ砂漠の「塩原」に関連しているなら、「Playa[plá.ʝa]」が使われる。「Playa」 はスペイン語由来の言葉で、英語でも地理用語として使われている。乾燥地帯にある一時的な湖の「跡地」や「塩原」を意味する。例えば、カリフォルニア州のモハーベ砂漠にある内陸性の砂漠の塩田湖「ロジャース・ドライレイクRogers Dry Lake」や塩類平原「ボンネビル・ソルトフラッツBonneville Salt Flats」などもプレイアの一種である。 )

現在のモハーヴェ砂漠には、恒常的な塩湖perennial salt lakeは存在しないが、季節的または一時的に水がたまる塩原playaがいくつか残っている。例えば、バッドウォーター盆地Badwater Basinは、雨季やまれな降雨の後に浅い塩水湖が一時的に出現することがある。これは「エフェメラル・レイクephemeral lake」と呼ばれ、乾燥が進むとすぐに蒸発してしまう。 かつてこの地域には、ボンネビル湖やマンリー湖のような大規模な氷期湖があり、これらが乾燥と気候変動によって縮小・消失した結果、現在の塩原が形成された。こうした塩原は、古代の水循環や気候の痕跡を今に伝える貴重な地形で、 さらに興味深いのは、こうした塩原がアメリカ先住民の交易路や儀礼の場としても利用されていた事である。例えば、モハーヴェ族はコロラド川流域に定住し、乾燥地帯でも農耕を行いながら、広範な交易ネットワークを築いていた。塩や鉱物資源は、こうした交易の重要な品目だったと考えられている。

先住民の交易ルートと塩の役割

モハーヴェ砂漠を含む南西部の先住民、特にモハーヴェ族(Mojave/Mohave)は、コロラド川流域に定住し、農耕と交易を生業にしていた。 彼らは塩・黒曜石・貝殻・トルコ石などを交易品として運び、カリフォルニア沿岸部からアメリカ西部のロッキー山脈とシエラネ・バダ山脈の間に位置するグレートベースン、さらにはアナサジ(アナセストラル・プエブロ)文化圏にまでネットワークを広げていたと考えられている。 塩は保存食の加工や儀礼的用途にも使われ、交易品として非常に価値があった。

モハーヴェ砂漠やその周辺に暮らしていた先住民たちにとって、塩は単なる調味料ではなく、文化・経済・精神性の中核をなす資源であった。また保存食の加工における塩の役割 は、南西部の乾燥地帯では極めて重要であった。狩猟で得たウサギ・鹿・魚などを塩で処理し、天日干しをして長期保存をする。トウモロコシや豆に塩を加えることで発酵や保存性が高まり、味も向上した。動物の脂と塩を混ぜて保存食を作る文化も一部に見られている。ぺミカンpemmicanは、 カナダ やアメリカ に先住するインディアンの伝統 的な 食品であり、携行食 ・ 保存食 の一種、語源は クリー語 の「ピミーカーンpimîhkân」、「pimî」は「脂肪」「油脂」を意味する。

塩は古来、広く「清め」や「再生」の象徴として、儀礼や宗教的行事にも深く関わっている。身体や道具を塩で清めることで、霊的な浄化を行う。神聖な場所や祭壇に塩を供えることで、精霊や祖先との繋がりを強める。モハーヴェ族は夢が重要な情報源とされ、塩がその「境界」を守る役割を果たすと考えていた。しかも、塩は交易品としても極めて重要で、モハーヴェ族や周辺の部族は、塩を他の食料、貝殻・トルコ石・羽根飾りなどと交換し、広域な交易ネットワークを築いていた。特に、塩湖、例えばデスバレーのバッドウォーター盆地は聖地とされ、巡礼や儀礼の場でもあり交易の場でもあった。 こうした用途の多様性は、塩が単なる物質ではなく、「神聖な力」が宿ると理解していた。

塩原や乾燥湖は、単なる資源地ではなく、儀礼や神話の舞台でもあった。例えば、乾いた湖床に描かれた岩絵(ペトログリフpetroglyph)や、特定の地形にまつわる創世神話が残されている。

モハーヴェ族の創世神話は、夢と精霊の世界が深く関わる宇宙観を示す。その信仰では、夢は神聖な知識の源であり、創世神話もまた夢を通じて語られ、継承されてきた。

創世の精霊「マタビリャMatavilya」 は、モハーヴェ族の神話において、世界の創造を担った存在であった。彼は天空に棲むガラガラヘビのような怪物を倒した英雄であり、夢と伝説の根源とされている。

マタビリャは、世界の秩序を整えるために現れ、コロラド川を含む自然の大地は、マタビリャによって形作られた。 人々は夢を通じて精霊と交信し、その知識や予言を得る力は、マタビリャから授けられるとされる。儀式で用いられる歌や舞踊も、マタビリャの夢により授けられたと信じている。

モハーヴェ族にとって、夢は単なる睡眠中の現象ではなく、精霊の世界とつながる神聖な通路であり、創世神話もまた、夢の中で語られ、個人の精神的成長や部族の儀礼に影響を与えるものとした。 このように、モハーヴェ族の創世神話は、自然・精霊・夢が一体となった詩的かつ霊的な宇宙観を創始している。

(ペトログリフとは、岩や石に彫刻された絵や文字、文様を指す。ギリシャ語の「petro【石】」と「glyph【彫刻】」を組み合わせたもので、古代の人々が自然や天体・動植物・神々を表現するために刻んだ。日本では、縄文時代からのペトログリフが多く見つかっている。

日本で縄文時代に由来するとされる有名なペトログリフ(岩刻画)が見られる場所として、特に注目されているのが山口県下関市の彦島【ひこしま】の杉田遺跡で、山口県下関市で1924年(大正13年)に発見され、現在は下関市の文化財に指定されている。石英閃緑岩の表面に、ペッキング法(硬い石で叩いて模様を刻む技法)で描かれた幾何学模様や人物像が刻まれている。円、三角形、方形などの幾何学文様と抽象的な人物像が組み合わさっており、九州の装飾古墳文化や朝鮮半島南部の岩刻画との類似性が指摘されている。

熊本県の押戸石(おしどいし)や岐阜県の笠置山(かさぎやま)など、巨石文化と結びついたペトログリフの存在が報告されているが、縄文時代に明確に遡るとされるものとしては、彦島の例が特に知られている。 )

以下のような地点が、交易と地形の交差点として重要であった。

|

地点 |

特徴 |

関連文化 |

|---|---|---|

|

バッドウォーター・ベイスン |

古代塩湖跡、塩の採取地 |

モハーヴェ族、パイユート族 |

|

モハーヴェ・トレイル |

太平洋と内陸部を結ぶ交易路 |

モハーヴェ族、クエチャン族 |

|

コロラド川 |

水資源と交通の要所 |

多数の部族が利用 |

北半球を熱波が覆う夏、地球で最も暑い場所に観光客が続々と訪れる。米カリフォルニア州のデスバレー『死の谷』が、人々を駆り立てているのは、世界記録を塗り替える気温を体験できるかもしれないという期待感であった。デスバレーでは、1913年に56.7℃という驚異的な気温が記録された。これは、今でも世界史上最高気温と言う。

コロラド高原は、標高1,500~3,500mの広大な高原地帯で、峡谷、メサMesa(卓状台地)、ビュートButte(孤立丘)などの特徴的な地形が見られる。メサは、広く平らな頂上を持つ「テーブル状」の高地で、語源はスペイン語で「テーブル」、硬い岩層が侵食に耐え、周囲が削られて残った丘陵である 。ビュートは、メサがさらに侵食されて縮小し形成された、塔のように孤立した丘、頂上は狭く、側面は急峻、フランス語で「小さな丘」を指す。いずれも、地層の硬さの違いと長い時間をかけた風化・侵食の結果として、コロラド高原のような乾燥地帯で特に顕著に現れる壮大な風景を創成する。アメリカ南西部のユタ州南部からアリゾナ州北部にかけて広がるモニュメントバレーで多く見られる。コロラド高原に属しているこの地域は、深い渓谷や卓状台地が点在する独特の地形は、古生代ペルム紀中期の2億7千万年位前に出現した地層が風化・侵食によって形成された。現在でも風化が進んでいるため、岩山の形は変わり続ける。ロッキー山脈からの鉄分を大量に含んだ土砂を運ぶコロラド川の流れが、下流地域一帯に沈積させ、当時の酸素濃度は現在よりも高かったため鉄分の酸化が急速に進み茶褐色の地表となった。

ペルム紀

ペルム紀初期は氷期の影響で寒冷であったが、約2億7千万年前、つまりペルム紀中期の地球環境は、劇的な変化の真っただ中にあった。すべての大陸が合体し、巨大な「パンゲア大陸」が出現した。このため内陸部は海からの湿潤な空気が届きにくい、乾燥した大陸性気候が広がり、しかも氷床が縮小する温暖な気候へと移行した。内陸部では砂漠化が進行し、年降水量が2mm未満という極端な乾燥地帯もあったと推定されている。

コロラド川・サンファン川の土砂の主成分は、砂岩・頁岩Shale・石灰岩の風化物が中心で、鉄分を多く含むため赤褐色を帯びている。これはモニュメントバレーやグランドキャニオンの岩肌の色にも反映されている。上流では礫や粗い砂が多く、下流に行くにつれてシルト(=沈泥とは、砂より小さく粘土より粗い砕屑物。粒径1/16mm - 1/256mm。 シルトが続成作用によって堆積岩になったものをシルト岩という。)や粘土などの微粒子が増える。石英・長石・雲母などの 鉱物も含まれ、特に石英は耐久性が高いため、遠くまで運ばれやすい。一方、乾燥地帯を流れるため、植物由来の有機物は少なく、無機質な成分が主体になる。 これらの土砂は、川の流れによって運ばれ堆積し、やがて地層となり、コロラド川が削ったグランドキャニオンの地層は、こうした堆積物が何億年もかけて積み重なって形成された。

グランドキャニオンなどの頁岩は、コロラド川による侵食作用によって露出し、地球史を可視化する役割を果たしている。特に、頁岩層の間に挟まれた砂岩や石灰岩との対比が、地層の変遷や環境変化の過程を読み解く鍵となる。

コロラド川流域の多くの頁岩は古代の海洋環境で堆積したもので、微細な泥や粘土が静かな海底でゆっくりと堆積し、圧縮されて形成された。そのため、層理が非常に細かく、水平に整っているのが特徴、主に粘土鉱物(イライト、スメクタイトなど)と石英、炭酸塩鉱物などを含む。色は灰色〜青灰色〜緑灰色が多く、酸化状態や有機物含有量によって変化する。 頁岩は風化や侵食に弱く、雨や風で容易に崩れる。これにより、塩類の溶脱や流出が起こりやすく、下流域の塩害問題にもなる。 また、頁岩は有機物に富むものが多く、特に有機物が多いものは常圧で触媒を用いることなく乾留pyrolysisすれば石油を回収することができるので、オイルシェール(正確にはシェールオイル)と呼ばれる。つまり、乾留とは頁岩に含まれるケロジェンkerogen(未熟成有機物)を「人工的に熟成」させて石油を得る技術で、頁岩からシェールオイルを取り出すため、酸素を遮断した状態で未熟成有機物kerogenを高温加熱し、揮発性の成分を分解・蒸発させて回収する熱分解プロセスを指す。ただし、乾留には大量のエネルギーと水資源が必要で、温室効果ガスの排出や膨大な地下水汚染のリスクも伴う。そのため、コロナド川流域のような水資源が貴重な地域では、乾留技術の選定と管理が極めて重要になる。

また、サンファン川流域では、ナバホ砂岩層Navajo Sandstoneなどの古代の砂漠堆積物が風化して供給源となっており、これがモニュメントバレーの奇岩の形成にも関係している。 ナバホ砂岩層は、アメリカ南西部のコロラド高原に広がる壮大な地層で、約1億8千万年前の中生代ジュラ紀初期に形成された。ナバホ砂岩層は、主に風成堆積物で構成され、古代の巨大な砂漠、いわゆる「ナバホ砂海」に由来する。 ほとんどが石英粒子で構成され、非常に純度が高く、風による選別作用で丸みを帯びた粒が多い。色彩は、酸化鉄の含有量によって、淡いピンクから鮮やかなオレンジ、赤褐色まで多彩な色合いを示す。場所によっては600m以上の厚さがあり、ユタ州やアリゾナ州など広範囲に分布している。

ナバホ砂岩層を構成する砂の多くは、はるか東のアパラチア山脈から運ばれてきたと考えられている。ジルコンという鉱物の同位体分析により、アパラチア山脈の岩石と一致する証拠が見つかっており、川によって西へ運ばれた砂が、乾燥した気候の中で風により再分配され、巨大な砂丘となって堆積したと推定されている。 このように、ナバホ砂岩層は大陸規模の風と水の作用、そして地殻変動による隆起と浸食のサイクルにより形成された「地球の記憶」ともいえる存在となった。

約2億7千万年前、ペルム紀中期の地球環境は、環境の厳しさとそれに耐性適応する生物の多様化とが競合する、非常にダイナミックな時代であった。現在の北アメリカに生息していた哺乳類の祖先である肉食単弓類(哺乳類型爬虫類)が繁栄し、特に「ディメトロドン」などの捕食者が生態系の頂点に立った。裸子植物(イチョウ類やソテツ類)がシダ植物に代わって繁栄を始め、乾燥環境に適応した植生が広がった。

古生代の石炭紀(約3億5920万年前〜2億9900万年前)には湿潤な気候が広がり、胞子で繁殖するシダ植物が地球規模の大森林を形成し、現代の豊富な石炭の主要な原材料となった。 石炭紀のシダ植物は、想像を絶するほど巨木化していた。木生シダ植物、例えばリンボク・フウインボク・ロボクが大繁栄し 、これらは高さ30〜40m、幹の直径2mにも達する巨大な植物となり、湿地帯に密集して繁茂し、広大な森林帯を形成していた。やがて巨大なシダ植物が倒れ、酸素の少ない湿地に埋もれることで腐敗が抑えられ、その後、長い年月をかけて地圧や地熱の影響を受け、炭化し石炭(化石燃料)になった。

絶頂期にあるシダ植物群の光合成により、石炭紀の大気中の酸素濃度は、現在の約21%に対し30〜35%に達していた。これは地球史上でも稀な非常に高い数値で、この高酸素環境は、呼吸効率を向上させ、代謝を一段と活性化させ、昆虫や両生類なども巨大化し、その進化にも影響を与えた。巨大昆虫の代表、メガネウラMeganeuraは、古代トンボの仲間(現生トンボとは異なる系統) 、その翼を広げると約 70〜75cm に達する、史上最大級の飛行昆虫であった。 現代のトンボと似た形態だが、より頑丈な体と大きな複眼を持つ捕食性で、小型の昆虫や両生類を捕食していたと見られる。昆虫は気管で呼吸するため、酸素濃度が高いと体の隅々まで酸素が届きやすくなり、代謝能力が向上して巨大化が可能になる。

リンボクは、維管束形成層Vascular cambiumによる二次成長をほとんど行わず、一次成長、即ち茎頂分裂組織による成長だけで巨木になっていた。 まさに「シダ植物の森」が地球を覆っていた時代であった。木生シダ植物は、維管束(導管と仮道管)を備えており、根から葉まで水や必須元素(無機養分)を輸送する仕組みが充実していた。ただし、現代の木本植物のような肥大成長(年輪のような成長)は行わず、一次成長のみで太くなっていたと考えられている。木部にある仮道管が、毛細管現象と蒸散による引力で水を上昇させていた。湿地帯に生育していたため、根からの水分吸収が活発で、葉からの蒸散によって水が引き上げられていたと考えられる。リンボクなどは幹の外側に維管束が集中しており、効率的な水輸送が可能だったとされる。

(植物が根から吸収した水や必須元素【無機養分】)は、基本的には道管を通じて地上部へと運ばれる。仮道管は、道管が進化する前の植物、例えばシダ植物やコケ植物の一部に見られる構造で、道管と似た役割を果たす。

道管xylemは、被子植物や裸子植物などの維管束植物では、水とミネラルを根から茎と葉へと輸送する。管状構造をした細胞【道管要素】が死細胞として連なり、水を毛細管現象と蒸散による吸引力で上昇させる。

仮道管tracheidsは、シダ植物や裸子植物など、原始的な維管束植物で見られる。細長い細胞で、水と無機養分の輸送と、ある程度の支持も兼ねている。被子植物にはあまり見られないが、例外もある。

基本的に、被子植物では道管、裸子植物やシダ植物では仮道管が主に水と無機養分を運ぶ管になる。 ちなみに、養分のうち糖類など有機物の輸送は、師管phloemが行う。 )

ペルム紀中期に裸子植物がシダ植物に代わって優勢になった背景には、環境の変化(乾燥化)と繁殖戦略の違いが大きく関与する。乾燥化は特に湿地に適応するシダ植物には不利な環境となった。一方、裸子植物は種子によって繁殖するため、胞子よりも乾燥に強く、また、風や動物によってより広範囲に生息域を広げられた。種子はまた胚を保護する構造を持ち、発芽までの期間も柔軟に対応できるため、不安定な気候条件でも生存率が高かった。 さらに、裸子植物は、木部(導管)と師部(篩管)を備えた維管束系を持ち、これらの構造が水と養分の輸送を担っていた。特に導管は、死細胞が連なった管状構造で、摩擦抵抗が少なく、水を効率よく運ぶことができる。このような仕組みによって、裸子植物は乾燥した環境でも高木化し、広範囲に分布することが可能になった。これにより、より乾燥した土地でも大型化し、森林を形成することが可能になった。このように、乾燥への適応力・繁殖戦略・構造的な進化が、裸子植物をペルム紀中期の陸上植物の主役へと押し上げた。

石炭とリグニンの関係は、植物の進化と地球の炭素循環に深く関わる壮大な事象である.。特に石炭紀(約3億6000万年前〜約3億年前)において、リグニンは石炭の形成において重要な役割を果たした。

リグニンとは、植物の細胞壁を強化する芳香族高分子で、植物の細胞壁を構成する2種類の糖の単量体monomerからなるセルロースやヘミセルロースとともに木質を構成する。植物の構造を支えるとともに、水分の移動を防ぎ、外敵からの防御にも寄与する。特に維管束植物(大葉シダ植物・ヒカゲノカズラ植物【広義のシダ植物】・種子植物【裸子植物・被子植物】を含む。植物の内からコケ類や藻類を除いた群)に多く含まれ、植物が高く成長するために必須であるが、非常に分解されにくいため、「天然の防腐剤」とも呼ばれている。

石炭紀には、リグニンを多く含む巨大なシダ植物が繁栄した。当時はまだリグニンを分解できる微生物(白色腐朽菌など)が存在していなかったため、倒れた植物は分解されずに湿地に堆積した。それは、酸素の少ない環境で腐敗せずに炭化し、長い年月をかけて石炭へと変化する。つまり、リグニンの「分解されにくさ」こそが石炭の大量形成を可能にした。

白色腐朽菌の登場と石炭紀の終焉、約2億9500万年前、白色腐朽菌がリグニン分解酵素(ペルオキシダーゼ)を進化させて登場した。 これにより、植物遺骸が分解されて二酸化炭素として大気に戻るようになり、石炭の形成が減少した。 この進化が、石炭紀の終焉と地球の炭素循環の変化に大きく関与した。

リグニンは現在でもバイオマス資源として注目されており、石炭との共液化反応によって燃料化する研究も進んでいる。ただし、リグニンの分解は依然として難しく、白色腐朽菌の酵素を応用した技術が期待されている。

リグニンは炭素含有量が高く、石炭に近い熱量を持つ。そのため、バイオ燃料や発電用の燃焼原料として魅力があり、天然に存在する芳香族化合物の中では唯一の大規模資源であり、フェノールやベンゼンなどの高付加価値化学品の原料としての可能性が注目されている。

製紙産業などでは副産物として大量に発生する(クラフトパルプなど)。これまでは多くが焼却処理されてきいたが、循環型社会やカーボンニュートラルの観点から再利用が求められている。

リグニン由来のポリマーは、バイオベースのプラスチックや炭素繊維の前駆体として開発が進んでいる。これにより石油依存からの脱却が期待されている。

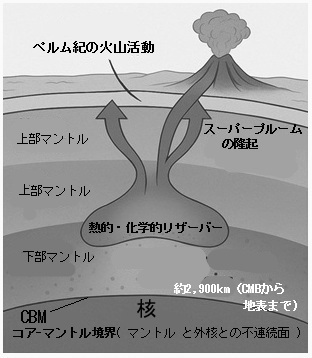

スーパープルーム

|

| シベリア・トラップSiberian Trapsは、地球史上最大級の火山活動の痕跡で、約2億5,100万年前のペルム紀末に起きた大規模な玄武岩質溶岩の大量噴出によって形成された、ロシア・シベリア地方に広がる広大な洪水玄武岩地帯を指す。

ロシアの中央シベリア高原、ウラル山脈の東側、その面積は約200万km2(西ヨーロッパに匹敵)、ペルム紀末の約2億5,100万年前、およそ100万〜200万年にわたる断続的な噴火活動であった。 地球内部のマントルプルームが地殻を突き破り、膨大な量の玄武岩質溶岩を地表に大噴出させた。 その火山活動により、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが大量に放出され、地球の気候と大気組成を激変させた。 結果として、地球史上最大の大量絶滅が発生し、海洋生物の約90%、陸上生物の約70%が絶滅したと言う。 スーパープルームに関連する熱的・化学的リザーバーは、地球下部マントルにおいて高密度で化学的に異なる層として存在していると考えられている。これらは「Large Low Shear Velocity Provinces(LLSVPs)」とも呼ばれ、アフリカ大陸下および太平洋下に代表的な領域が確認されている。 リザーバーは地球誕生期の原始地球の海洋地殻や隕石物質などが沈み込み、長い時間をかけて分化・蓄積したとされるもので、熱的には高温、化学的には異常な組成、例えば鉄Feの高含有量を持つとされている。 スーパープルームの多くはこれらのリザーバーを起点として立ち上がり、たとえばペルム紀末のような巨大火山イベント(シベリア・トラップなど)を引き起こしたとされている。これが気候や生態系に大きな影響を与えたという考え方である。 核-マントル境界 (CMB)は、 地球内部のマントルと外核の間にある深さ約2,900kmの境界層で、別名「グーテンベルク不連続面」とも呼ばれ、地震波の挙動の変化からその存在が明らかになった。 この境界は、固体のマントルと液体の外核という、物質状態も化学組成も異なる層を隔てており、地球内部で最も顕著な不連続面の一つである。 CMBは、外核からマントルへと熱が伝わることで、マントル対流が駆動される。これがプレートテクトニクスや火山活動のエネルギー源の一部となり、高温高圧下で、溶融鉄とマントル鉱物(例:ブリッジマナイト、フェロペリクレース)の間で元素の拡散や浸透が起こる可能性がある。これにより、核由来の物質がマントルに取り込まれることもあると考えられている。 外核の液体鉄の対流によって地球磁場が生成されるが、その熱源の一部はCMBを通じて供給される熱流に依存している。 CMB直上には「Dダブルプライム層」と呼ばれる異常な地震波速度を示す層があり、これはCMBの熱的・化学的影響を受けたマントル物質の存在を示唆している。 この境界は、地球の形成史や内部進化、さらには生命を守る磁場の維持にも関わる、まさに「地球の心臓部」とも言える場所と言える。 |

液体鉄で構成される地球の外核とマントルとの境界では、ウラン(U)・トリウム(Th)・カリウム(K)・ルビジウム(Rb)・サマリウム(Sm)などの放射性元素の崩壊熱や外核からの熱伝導によって、マントル底部を加熱する。 「地球ニュートリノ観測」などにより、これらの元素が核-マントル境界core-mantle boundary (CMB)付近に濃集している可能性が示唆されている。 加熱されたマントル物質は周囲より軽くなり、浮力を得て上昇を始める。この放射性同位体が、マントル内部で崩壊熱を発生させ、地球の熱エネルギーの主要な供給源の一つとなる。つまり、マントル対流を駆動し、プレートテクトニクスや火山活動を支える。しかも、CMB付近の熱的不均質を形成し、スーパープルームの発生源となる可能性がある 。

スーパープルームは、CMB付近から上昇する巨大で高温なマントルの柱状構造で、通常のマントル対流とは異なり、深部から直接上昇し、地表の火山活動や大陸の変形を誘発する。 つまり、CMBは、スーパープルームの「発生源」として機能し、そこでは外核からの熱流が集中し、CMB直上のマントルが局所的に加熱される 。そのためCMBには、マントルと核の相互作用によって形成された化学的に異なる領域D″層が形成され、それがプルームの起源となる 。 D″層は、CMB直上の異常層で、超プルームの「根元」として起動する可能性がある。

外核は主に液体鉄で構成されており、冷却される過程で熱をCMBを通じてマントルに伝える。その熱伝導の特徴は、 外核の熱伝導率の高さに依存し、マントル鉱物の10倍以上とされ鉄の熱伝導率による熱流は、CMB直上のマントルを加熱し、D″層や超プルームの形成に寄与し、しかも、「外核 → CMB → 下部マントル」 、 この熱流の方向性が地球ダイナモ(地磁気の源)を維持するためにも不可欠 な要素となる。

これらの放射性元素は、マントル全体に広く分布していると考えられているが、地球ニュートリノ観測により、放射性元素の分布がCMB近傍に偏っている可能性が示唆されている。核-マントル境界付近には「熱的・化学的リザーバーThermo-Chemical Reservoirs」が存在し、そこに濃集している可能性が指摘されている。 通常のホットプルームは660km付近で止まるが、スーパープルームはその境界を突破して上昇する。上昇するスーパープルームは、上部がキノコの傘のように広がる構造を持ち、 この部分が地殻に達すると、大規模な火山活動や地殻変動を引き起こす。

スーパープルームの上昇は、大陸の分裂(リフト帯形成)や生物大量絶滅の引き金にもなる。 ペルム紀末の大量絶滅は、スーパープルームによる火山活動が原因の一つと考えられている。スーパープルームは、地球内部の熱を外部に放出する「熱機関」的な役割を果たしている。下降する冷たいプレートcold plumeと対をなす存在であり、地球のマントル対流の一部として、プレート運動や地質活動の根源的なエネルギー源にもなり得る。

コロラド高原は、長期間の隆起と侵食によって形成された。プレートの動きによる隆起が続き、コロラド川の侵食作用が峡谷を刻んだ。降水量はモハーヴェ砂漠より多く、森林や草原が広がる地域もある。モハーヴェ砂漠は乾燥した低地の砂漠環境であり、コロラド高原は隆起した高地で侵食が進んだ地形という違いがある。

地質学的な視点から見ると、コロラド高原の形成には長期間のプレート運動と河川侵食が関与しているのに対し、モハーヴェ砂漠は乾燥気候と断層活動が主な要因となっている。

コロラド川は長さ2,330km、流域面積約629,100km²に及び、アメリカ7州とメキシコ2州にまたがる広大な乾燥地帯を流域にして潤す。水源は合衆国のロッキー山脈中央部のコロラド州北部にある小さなラ・パウダー・パス湖であり、そこから南西に流れてコロラド高原を横切りグランド・キャニオンを刻み、アリゾナ州とネバダ州の州境にミード湖Lake Meadに至る。そこからは南に流れてカリフォルニア州とアリゾナ州の州境を形作ったあと、アメリカ=メキシコ国境をゆく。メキシコ国内では非常に乾燥したコロラド川デルタColorado River Deltaを作りバハ・カリフォルニア州とソノラ州の間のカリフォルニア湾最深部に灌ぐ。

劇的な大峡谷と激しい急流、そして11か所のアメリカ合衆国国立公園で知られるコロラド川水系は北アメリカ大陸南西部の4,000万人の命を支える水源である。コロラド川とその支流は広範囲にわたるダム・貯水池・水路で管理されていて、2万km2を超える農地の灌漑と家庭用給水に利用される。急勾配を流れる膨大な水は水力発電に向いており、流域内の合衆国西部山間部Intermountain Westにあるダムの多くは尖頭負荷発電所Peaking power plantとしてピーク時電力を供給する重要な役割を担う。こうした水の猛烈な使用のために下流の160kmでは干上がってしまうことがあり、1960年代には海まで到達しないことも多かった。21世紀においては中流域でも流量不足が慢性化しており、2023年4月中旬には、ダム湖の貯水率がパウエル湖で約23%、ミード湖で約30%と湛水開始以来の最低水準に落ち込んだ。

(尖頭負荷発電所Peaking power plantsは発電所の一種。 電力需要が急激に高まったpeak demandの尖頭期high demandにだけ稼働する。時折の断続運転のためキロワットあたりの料金は割高となる。 日々の電力需要の最低水準を担うベースロード発電所base load power plantsと共に、尖頭負荷発電所は尖頭期に急速送電を行う時だけに運転する。 時折運転するだけなのでキロワットあたりの料金は割高となる。)

|

|

それから西に向きをかえグランドキャニオンを流れる。グランドキャニオンを過ぎるとネバダ州のラスベガス市域の東側にはフーバーダムがあり、ラスベガスのホテル街から南に3〜40分、アメリカ合衆国最大の人造湖・ミード湖を貯水湖としているこのダムはコロラド川を利用してネバダ・アリゾナ・カルフォルニアの各州に電力供給を行っている。

フーバーダムの貯水池であるミード湖の水位は、過去20年以上にわたる干ばつの影響で大幅に低下している。現在の水量は満水時の約35%しかなく、極めて深刻な状況になっている。湖岸線も数百m後退しており、かつて水中だった部分が露出している。

この水不足は、ネバダ州だけでなく、アリゾナ州やカリフォルニア州にも影響を及ぼしており、コロラド川流域の水の配分量が前年比で7%削減されるなど、厳しい対策が取られている。また、ラスベガスでは庭の芝生への散水が週1回に制限されるなど、市民生活にも影響が出ている。

この問題は気候変動による降水量の減少やロッキー山脈の雪解け水の減少が原因とされており、今後も状況が改善されるかどうかは不透明で、フーバーダムの水力発電能力にも影響が出る可能性がある。ラスベガスの電力供給は主に火力発電所に依存しているため、現時点では大きな問題にはなっていないが、水不足問題は今後さらに深刻化する可能性があるため、関係当局は対策を講じている。

しかも、カリフォルニア州を含む米西部は過去数十年にわたる干ばつに苦しんでいる。水資源の管理や気候変動対策が今後の重要な課題となっている。下流のメキシコ領内ではバハカリフォルニア州とソノラ州との境界を形成し、ほとんど干上がった状態でカリフォルニア湾に達する。

ラスベガスの電力供給は、人口増加や気候変動の影響を受けながらも、再生可能エネルギーの導入によって安定化を図っている。特に、市政府の消費電力は100%再生可能エネルギーで賄われており、太陽光発電やフーバーダムの水力発電が活用されている。

長期的な解決策としては、太陽光発電や風力発電のさらなる導入を進める。エネルギー効率の向上を図り、消費電力を抑える。バッテリー技術の発展により、電力の安定供給を確保し、電力の需給バランスを最適化し、効率的な供給を実現する。

ラスベガスは、カジノや観光業が盛んな都市でありながら、環境負荷を減らすための努力を続けている。

スマートグリッドの導入には、電力供給の効率化と安定性向上を目的とした様々な方策があり、主な取り組みとして、家庭や企業にスマートメーターを導入し、電力使用量をリアルタイムで監視・管理することで、電力の需給バランスを最適化する。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを電力網に組み込み、発電量の変動を蓄電池やAIによる予測技術で調整する。そのためにも双方向通信の活用して、電力会社と消費者がリアルタイムで情報を共有し、需要に応じた電力供給を可能にする。地域ごとに電力を融通し合う「スマートコミュニティ」を形成し、災害時の電力供給を強化する。

スマートグリッドの導入によって、電力の無駄を削減し、持続可能なエネルギー社会の実現が図られている。

目次

カリフォルニア州で近年、冬の降水量が不足し、異常に乾燥した状態が続いている原因はいくつかある。地球温暖化により、カリフォルニア州の降水パターンが変化している。特に冬季の降水量が減少し、乾燥した状態が長期間続く傾向がある。冬季に強い高気圧がカリフォルニア州周辺に停滞すると、降水が抑制され、乾燥した晴天が続く。この現象は「リッジ・オブ・ハイ・プレッシャー(高気圧の尾根)」と呼ばれ、雨雲の流入を阻害する。

カリフォルニア州で近年、冬の降水量が不足し、異常に乾燥した状態が続いている原因はいくつかある。地球温暖化により、カリフォルニア州の降水パターンが変化している。特に冬季の降水量が減少し、乾燥した状態が長期間続く傾向がある。冬季に強い高気圧がカリフォルニア州周辺に停滞すると、降水が抑制され、乾燥した晴天が続く。この現象は「リッジ・オブ・ハイ・プレッシャー(高気圧の尾根)」と呼ばれ、雨雲の流入を阻害する。また秋から冬にかけて発生した高気圧から、カリフォルニア州南部の太平洋岸に向かって内陸の砂漠地帯から吹き下ろす乾燥した強風であるサンタ・アナ風が、湿度をさらに低下させ、乾燥を助長する。

シエラ・ネバダ山脈の降雪量が減少し、春から夏にかけての雪解け水の供給が不足することで、冬季の水資源が減少する。 これらの要因が重なり、カリフォルニア州では冬季の乾燥が続いている。この気候変動の影響が今後も続くと、さらに深刻な水不足が懸念される。

リッジ・オブ・ハイ・プレッシャーは、大気中の高気圧が長期間停滞し、周囲の気象パターンに影響を与える現象である。高気圧は、冷たい重い空気が下降し、地表付近で圧力が高まることで形成される。これにより、周囲の空気が外側へ押し出され、乾燥した晴天が続くことが多くなる。通常、高気圧は移動するが、特定の条件下では長期間同じ場所に留まることがある。これが「リッジRidge」と呼ばれる状態で、例えば、ジェット気流の蛇行や海洋の温度変化に影響を与える。

上昇気流が抑制され、雲の形成が妨げられる。その結果、降水が減少し、乾燥した気候が続くことになる。高気圧の影響で晴天が続くと、地表の熱が逃げにくくなり、気温が上昇し、これが熱波の原因となる。

ロサンゼルス中心部では2024年10月以降、降水量の記録はわずか4mmと、異常な乾燥が続いていた。これに「サンタ・アナの風」と呼ばれる沖からの強い風が重なったことで、山火事の発生とその拡大の格好の条件となった。この「サンタ・アナの風」は、北米モンスーンとは異なる気象現象で、北米モンスーンは、夏季にメキシコ北部やアメリカ南西部で発生する湿った風と雷雨を伴う気象パターンであるが、サンタ・アナの風はカリフォルニア州南部で秋から冬にかけて吹く乾燥した強風を指す。

サンタ・アナの風は、内陸の砂漠地帯から吹き出し、ロサンゼルス盆地やサンディエゴなどの沿岸地域に到達する。この風は湿度が非常に低く、時には時速160kmを超える強風になることもある。そのため、山火事の拡大を助長する要因にもなる。

サンディエゴは、サンディエゴ郡西部に位置し、太平洋に面し、南はメキシコに接している。ロサンゼルスからの距離は約180kmである。国境をはさんだメキシコ側のティフアナへは、労働力の安さとアメリカへの輸送性の良さなどを求め、アメリカはもとより日本や韓国、台湾などの企業が工場を設立するが、駐在員とその家族はサンディエゴ側で生活している。

一方、北米モンスーンは、夏季に湿った空気がメキシコ湾や太平洋から西海岸側に流れ込み、アメリカ南西部に雷雨をもたらす現象であるから、サンタ・アナの風とは異なり、湿度が高く、降水を伴う。サンタ・アナの風は乾燥した強風であるため、北米モンスーンとは異なる気象パターンである。どちらもロサンゼルス地域の気候に大きな影響を与える。

カリフォルニア州など北米西部の大部分は、気候変動の影響を受けて数十年にわたって旱魃に見舞われていた。特に、2020年代に入ってからは異常な乾燥が続き、州の95%近くが深刻な旱魃に見舞われた。その旱魃の主な原因は、気温の上昇と降水量の減少であり、その気候変動により気温が約2度上昇し、土壌の乾燥やシエラ・ネバダ山脈の雪渓の減少が進行した。その結果、地中に吸収される水や川・貯水池へ流れ込む水量が減少し、州全体の水不足が深刻化した。

旱魃の収束には、異常気象の変化や政策的な対応が貢献した。ところが、2025年4月時点ではカリフォルニア州南東部で「異常乾燥」から「例外的旱魃」へと状況が再び悪化しており、未だ収束の兆しは見えていない。州政府や農業関係者が水資源管理を強化し、旱魃対策を進めることで、長期的な改善が図られている。

旱魃の影響は農業や水力発電にも及び、州の経済や環境に大きな負担をかけている。しかも。今後の気候変動の動向や降水量の変化が、旱魃の収束に向けた鍵となっているのが現状である。この旱魃は2年前に終息したかに見えたが、既に火災に弱い環境に変化していた。カリフォルニア州を含む米西部の長期的な旱魃の原因は、地球温暖化により気温が上昇し、土壌の乾燥が進んでいた。特にカリフォルニア州東部のシエラ・ネバダ山脈(スペイン語で雪の山脈の意)の雪渓が減少し、川や貯水池への水の供給が減っている。カリフォルニア盆地と グレート・ベースン を分けるシエラ・ネバダ山脈は、ホイットニー 山(4,418m)をはじめ氷食地形をもった高山が連続する約650 kmにわたって伸びる壮大な山脈で、特にシエラ・ネバダ山中にある有名なタホ湖・ライツ湖・フランシス湖などいくつかの美しい湖が点在する。

近年、カリフォルニア州では必要な降水で満たされることもなく異常に乾燥した冬が続いている。これにより、貯水量が減少し、州全体の水不足が深刻化し続けている。

リッジ・オブ・ハイ・プレッシャーRidge of High Pressure(高気圧の尾根)は、大気中の高気圧が長期間停滞し、周囲の気象パターンに影響を与える現象を言う。高気圧は、冷たく重い空気が下降し、地表付近で圧力が高まることで形成される。これにより、周囲の空気が外側へ押し出され、乾燥した晴天が続くことが多くなる。通常、高気圧は移動するが、特定の条件下では長期間同じ場所に留まることがある。これが「リッジRidge」と呼ばれる状態で、ジェット気流の蛇行や海洋の温度変化などに影響を与える。

高気圧が停滞すると、上昇気流が抑制され、雲の形成が妨げられる。その結果、降水が減少し、乾燥した気候が続く。高気圧の影響で晴天が続くと、地表の熱が逃げにくくなり、気温が上昇する。これが熱波の原因となることもある。この現象が、カリフォルニア州の旱魃や異常気象の主たる要因となる。

地下水は長年にわたり水不足を補ってきたが、過剰な利用により水位が大幅に低下している。特に農業地帯では地下水の枯渇が進み、今後の水供給に不安が残る。また、カリフォルニア州の主要な水源であるコロラド川の流域でも気温上昇と乾燥が進み、貯水量が激減している。これにより、州への水供給が減少し、旱魃の影響がさらに拡大している。

これらの要因が重なり、カリフォルニア州を含む米西部は過去数十年にわたる旱魃に苦しんでいる。水資源の管理や気候変動対策が今後の重要な課題となっている。

近年は乾燥と雨の時期が交互に素早く連続し、非常に乾燥した植生が大量に発生した。2025年1月15日、長引く旱魃の影響で植物たちはカラカラに乾燥し、火がつきやすい状態になっていた。 この状況が、火災の拡大を助長する要因となっている 。海洋大気局は「気温の上昇、旱魃の長期化、乾燥した大気などの気候変動が、米西部の山火事の危険性と範囲を増す重要な要因となっていると言う。

アメリカで火災の原因として多いのは雷だ。しかし、パリセーズとイートンの両地区については、雷は原因ではないとされている。その次に原因として多い放火と送電線からの発火も、今のところ公式には、今回の大火災を引き起こしたとはされていない。

パリセーズとイートンは、ロサンゼルス近郊で発生した大規模な火災の名称として最近話題になっている。パリセーズは、ロサンゼルスの西部に位置する「パシフィック・パリセーズ」という地域を指すことが多く、海岸沿いの高級住宅地として知られている。

イートン火災Eaton Fireは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡で発生した大規模な山火事である。2025年1月7日夕方に、ロサンゼルスの北の至近距離にあるサンガブリエル山脈のイートン峡谷で始まり、強力なサンタアナ風によって麓のコミュニティ、特にアルタデナ市へと広がった。サンガブリエル山脈の中で一番高いサンアントニオ山(標高3,069 m)であるが、この火災で少なくとも17人が死亡し、9,000棟以上の建物が破壊されるなど、カリフォルニア州史上5番目に死者が多く、2番目に破壊的な山火事となった。火災の原因は調査中であり、報道や訴訟では電力会社サザンカリフォルニアエジソンが運営する送電線の関与が指摘されている。火災は24日間燃え続け、1月31日に完全に鎮火した。

イートン火災は、2025年1月に南カリフォルニアで発生した8つの山火事の一つであり、サンタモニカ山脈で発生したパリセーズ火災と同時期に燃え広がった。

ただ、イートン地区の火災をめぐっては、法律事務所「ブリッジフォード、グリーソン&アーティニアン」が13日、電力会社サザン・カリフォルニア・エジソン・カンパニー(SCE)を提訴した。同社の過失によって、今回の山火事で最大規模の火災が起きたことを示す「証拠」があるとしている。

同事務所は、SCEが「火災発生の前日に気象当局から特に危険な状況を示すPDS警報が出されていたのに、イートン・キャニオン地区を横断する架空送電線への通電を止めなかった」のが出火原因とみられると主張。独自の調査、複数のコンサルタントとの検討、SCEの公式声明、出火元とみられる動画などを基に、そうした見解に至ったとしている。

(特に危険な状況Particularly Dangerous Situation【PDS】は、米国国立気象局のナショナルガイダンスセンターである暴風雨予測センター【SPC】が竜巻注意報で初めて使用し、その後他の悪天候注意報や警報にも使用するようになった強化表現の一種である。

PDSは主に以下のような状況で予報官の判断で発令される。

竜巻注意報Tornado Watchや竜巻警報Tornado Warningの中で、特に強力な竜巻が発生する可能性が高い場合。

猛烈な雷雨やデレチョDerechoなど、広範囲にわたる破壊的な突風が予想される場合。

極端な気象条件、例えば、異常な降雪や洪水が発生し、また地滑りなど他の気象災害の危険性が高まるなど、生命や財産に重大な影響を及ぼす可能性がある場合。

特に、PDSが付加された竜巻警報は、極めて強力な竜巻が発生する可能性が高く、壊滅的な被害をもたらす恐れがあることを意味する。そのため、対象地域の住民は直ちに避難し、安全を確保する必要がある。 )

2020年8月10日、脅威の破壊力を持つ「デレチョDerecho」と呼ばれる暴風雨がアメリカ中西部を襲った。今月3日にアメリカ東部から高速で移動し、アイオワ州へと辿り着いた激しい雹を含んだデレチョは、激しい竜巻と共に地域一帯に襲い掛かり、史上最大と言われる停電を引き起こした。その被害状況が分かる災害現場の写真が次々とSNSに投稿されていった。屋根が丸ごと吹き飛ばされていたり、車が倒木に埋もれてしまっていたりと、その恐ろしさを様々に物語っている。『Mashable(2005年にピート・カッシュモアが開設したデジタルメディアウェブサイト)』などが伝えている。

最大級の暴風雨「デレチョ」

「デレチョ」とは、スペイン語で「前方へまっすぐ」という意味で、弓状の強雨域「ボウエコーBow echo」が長時間かつ長距離にわたって発生する現象のことだ。そのスピードも速く、風害の距離が400km以上で、広範囲に風速が26m/s以上、一部で34m/s以上が観測されると「デレチョ」と認定される。

大型台風並みの暴風をもたらし、さらには竜巻を引き起こし、強烈な雨や雹は地表を突き刺していくほどの凄まじさだ。今月3日から発生したとされるデレチョは、まずアメリカ東部カンザス州からテネシー州にかけて驚異的な破壊を引き起こし、11日にはアイオワ州に襲来した。

デレチョによって、アイオワ州リン郡シーダーラピッズとその周辺地域の家屋はもろに打撃を受け、交通機関にも影響を及ぼし、激しいスコールは約1,000万エーカーにおよぶアイオワ州の作物に被害をもたらした。

気象学者が「驚異的な犠牲」と口にするその被害はあまりにも大きく、デレチョ襲来から1週間たった17日の時点でも、7万人を超える住民が未だ停電状態で過ごしている。

多くの人々が、Twitterでデレチョによる災害の恐ろしさをシェアした。

『家に突き刺さった長い板。まるで飛行機の翼のようだ。』

目次