北八ヶ岳(冷山) |

車山お知らせ 歴史散歩 太陽系のメカニズム 原始地球 八ヶ岳創成 |

| 目次 |  |

| 1)南八ヶ岳 | |

| 2)北八ヶ岳 | |

| 3)冷山のマグマ | |

| 4)冷山に多く見られる黒曜石 | |

| 秋,西日は既に傾き,その夕日を受けて,黄金色の影が,御射鹿池の水面に映る。 |

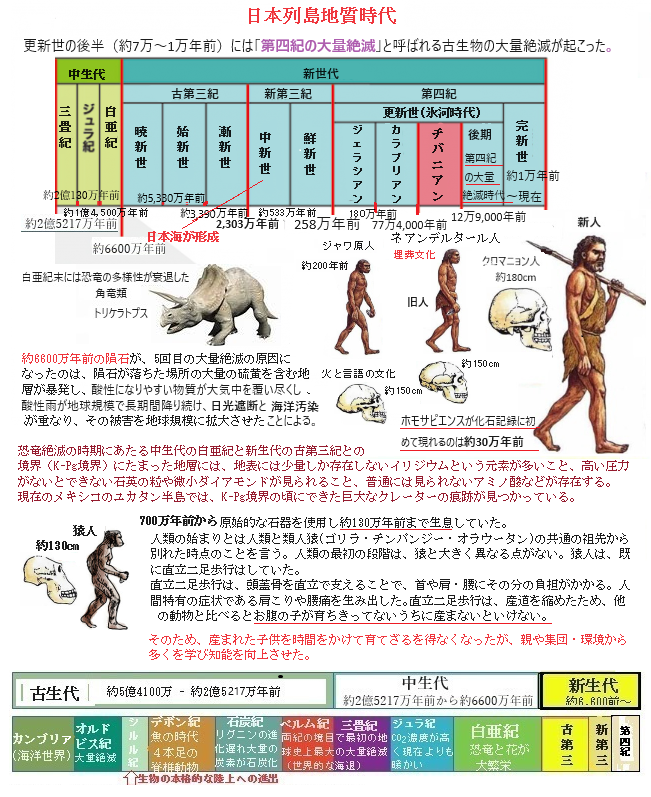

八ヶ岳は単一の火山ではなく、複数の火山体が南北に連なる火山列である。夏沢峠を境に、火山活動の時代・様式・地形・侵食の程度などが地質学的にも大きく異なるため明確に区分される。この違いは、八ヶ岳の成り立ちを理解するうえで重要な手がかりとなり、八ヶ岳の山体崩壊や八ヶ岳中信高原国定公園に指定されている巨大な八ヶ岳火山扇状地の形成、加えて地球物理学などの研究にも直結する。

南八ヶ岳(編笠山・.権現岳・赤岳・阿弥陀岳・硫黄岳など)の火山群のほとんどは、新生代更新世カラブリアン期の約100万年前からチバニアン期の50万年前における活発な火山活動により、美しく整った成層火山を形成した。噴火後の約100万に及ぶ風化侵食や山体崩壊(韮崎岩屑なだれや古阿弥陀岳の崩壊など)により、現在の急峻な岩稜が主体の険しい地形が生まれた。

南八ヶ岳(編笠山・.権現岳・赤岳・阿弥陀岳・硫黄岳など)の火山群のほとんどは、新生代更新世カラブリアン期の約100万年前からチバニアン期の50万年前における活発な火山活動により、美しく整った成層火山を形成した。噴火後の約100万に及ぶ風化侵食や山体崩壊(韮崎岩屑なだれや古阿弥陀岳の崩壊など)により、現在の急峻な岩稜が主体の険しい地形が生まれた。南八ヶ岳の最後の噴火は編笠山と見られている。標高は2,524mの編笠山は南八ヶ岳の最南端に溶岩円頂丘Lava domeを形成し、地質学的には、南八ヶ岳火山群の最終段階に形成された火山体とされており、チバニアン期の約20万年前〜更新世後期の10万年前の噴火活動によって形成されたと推定されている。

それ以前の南八ヶ岳では、赤岳・阿弥陀岳・権現岳などの成層火山が活発に活動していたが、編笠山の形成をもって南八ヶ岳の火山活動は終息に向かったと考えられている。成層火山(別名「コニーデKonide型火山」)の編笠山の穏やかな山容は、安山岩質のマグマが繰り返し噴出することで、爆発的噴火と穏やかな溶岩流の両方が幾層にも重なり整えられた。安山岩質マグマには中程度の水分が含まれており、これが溶岩の粘性を下げる要因になり、そのなだらかな溶岩と火山砕屑物(火山灰・岩片)が交互に積み重なり、円錐形の美しい山体を形成した。

編笠山の安山岩質マグマのSiO2含有量は約52〜63%、その中程度の粘性により、マグマは火口付近にある程度堆積しつつも流動性を保ち、成層火山(例:富士山)の形成に寄与する。粘性に影響する要因は温度で、高温ほど粘性は低くなる。また、水分が多いと粘性は下がる。一方、.斜長石や角閃石などの鉱物が多いと粘性が上がる傾向がある。ケイ酸分が多い安山岩に.は、トリウムに富む斜長石が非常に多く含まれる。角閃石は、安山岩に一般的に.含まれる鉱物で、編笠山の岩石にも見られる可能性が高い。詳細な鉱物組成の報告は限定的であるが、角閃石の存在は、マグマが比較的水分を多く含んでいたことを示唆する。水分を含むマグマから結晶化しやすく、マグマの粘性や爆発性に影響する。斜長石や角閃石は、マグマが地表近くで比較的ゆっくり冷却された際に斑晶として成長する。斜長石では、半透明〜透明で、短冊状や粒状の斑晶として現れる。光を反射する性質があり、日差しの下でキラッと光ることがある。

上記から編笠山のなだらかな山体形状は、確かにマグマの流動性(粘性の低さ)と深く関係している可能性がある。ただし、安山岩質マグマは一般に中程度の粘性を持つため、玄武岩質のように極めて流動的というわけではない。しかし、.編笠山は標高2,524m、裾野が広く、山頂部が比較的丸みを帯びた円錐形の成層火山である。山体の傾斜は比較的緩やかで、盾状火山的な特徴も一部に見られる。

安山岩質マグマの粘性は、玄武岩(低粘性)と流紋岩(高粘性)の中間で、 しかも温度が高く、水分を多く含む場合、粘性はさらに下がり、より流動的になる。

南八ヶ岳の火山群は、比較的新しい火山活動により形成されており、マグマの温度が高めだった可能性がある。また、水分を含んだ角閃石の存在が示唆されており、これも粘性を下げる要因になる。その結果、安山岩質でありながら比較的流動性の高いマグマが噴出し、なだらかな山体を形成したと考えられる。 編笠山の溶岩流は、粘性が中程度〜やや低めで、比較的遠くまで流下した痕跡が地形に残っている。また、火砕流や火山泥流Volcanic mudflowの痕跡が少ないことも、穏やかな噴火様式と流動性の高さを示唆している。

南八ヶ岳の火山群が比較的新しい火山活動によって形成されたこと、そしてマグマの温度が高めだった可能性は、南八ヶ岳の火山活動が、約50万年前〜10万年前(チバニアン期〜更新世後期)に集中しており、地質学的には比較的新しい部類に入る。それは、若い火山活動ほど、マグマの温度が高く、揮発性成分(水H2Oや二酸化炭素CO2など)を多く含む傾向があるからだ。

(水 H₂Oは、マグマ中で最も多く含まれる揮発性成分であり、重量比で約5%程度が地下深くに溶け込んでいるが、噴火直前には体積比で70%以上を占めることもある。水はマグマの粘性を低下させ、移動を容易にする。 二酸化炭素 CO₂は、水に次いで重要な揮発性成分で、マグマの上昇に伴い、圧力の低下により気泡として析出される。これが噴火の引き金となる。硫黄SO₂や塩素Clなどもマグマ中に存在し、火山ガスとして噴出することがある。これらの成分も、火山活動や噴火の性質に影響を与える。)

また、南八ヶ岳の安山岩質マグマには、斜長石や角閃石などの斑晶鉱物が含まれており、これらは比較的高温のマグマ環境で結晶化したことによる。特に角閃石は、水分を含むマグマから形成されるため、高温かつ水分豊富な状態を示唆する。

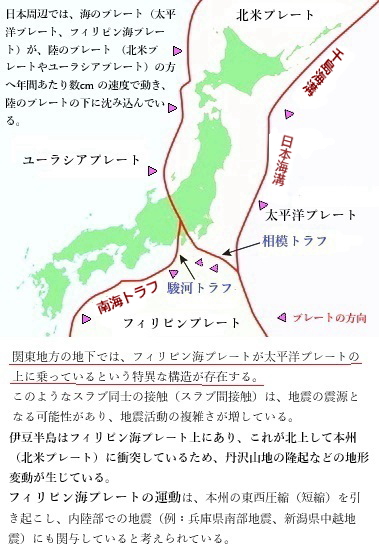

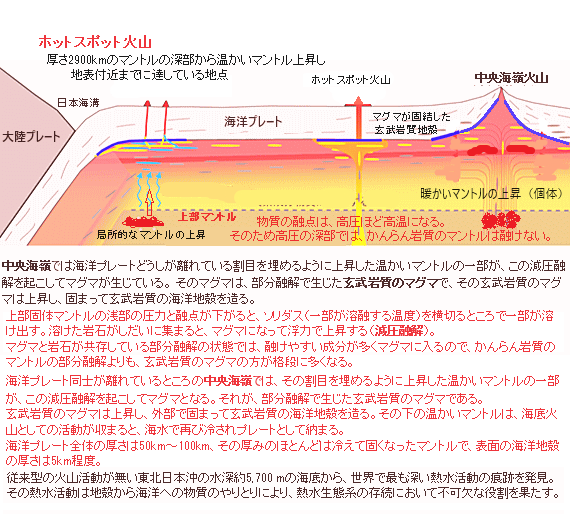

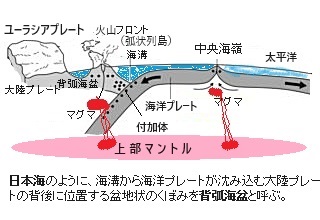

沈み込み帯subduction zoneは、海洋上の狭まる境界でぶつかり合う2つのプレートに密度差がある場合にみられる。例えば、高密度で重い海洋プレートと低密度で軽い大陸プレートがぶつかると、重い海洋プレートは軽い大陸プレートの下に潜り込み、斜め下方向へ沈み込む。このように、密度差がある2つのプレートが海底でぶつかる場所が沈み込み帯と呼ぶ。沈み込む過程で海洋プレートは高温高圧環境下で水を含みながら岩石が溶けてマグマになる。マグマの一部は水を含みながら絞り出されるように大陸プレートを貫通して地表へ噴出する。そのため、沈み込み帯の大陸プレート側には、プレート境界に沿うように活火山が分布する。

編笠山を含む南八ヶ岳の火山は、なだらかな山体を形成しており、これは粘性が比較的低く、流動性の高いマグマが噴出したことを示す。粘性が低い = 温度が高い、という関係があるため、地形からもマグマの高温性が推測される。

地層の解析により、南八ヶ岳では安山岩質の溶岩や火砕岩が厚く堆積していることが確認されており、これは活発な噴火活動と高温のマグマ、つまり粘性が低いマグマの供給を反映している。

地質学的手法による裏付けは、火山噴出物の順序と分布から活動期を特定する(層序学的分析)。岩石の磁気記録から年代を推定する(古地磁気学的手法)。また斑晶からその成長温度や冷却速度を推定する(鉱物の熱履歴解析)。これらの手法により、南八ヶ岳の火山群は、新八ヶ岳期(約50万年前以降)に活発な活動を示し、高温の安山岩質マグマが噴出したと考えられている。

火山噴火によって生じた火山灰・岩屑・水などが混ざり合って流れる火山泥流Volcanic mudflowが過去に頻繁には発生していない、あるいはその堆積物が地形や地層にあまり見られないことにより、火山の噴火様式や地形、気候条件などを推測する。その発生要因は、噴火による氷雪の融解、豪雨による火山堆積物の崩壊、火口湖の決壊などが、非常に速く流れ、谷を下って広範囲に被害を及ぼすことがある(流速と破壊力)など、火山泥流が発生すると、特徴的な堆積物(細粒の泥・角ばった岩塊・それらの混合層)が谷底や扇状地に残る。

南八ヶ岳、特に編笠山周辺では、こうした堆積物が顕著に見られない、あるいは限定的であるとされている。火山泥流が少ないということは、爆発的な噴火や大量の水との混合が少なかったことを示唆する。これは、比較的乾燥した噴火や、氷雪の少ない環境での活動だった可能性があるが、編笠山は裾野が広く、急峻な谷が少ないため、火山泥流が発生しても流下距離が短く、堆積が限定的だった可能性もある。

成層火山は、火山活動の履歴を層状に記録する地質のアーカイブarchiveとも言え、編笠山では侵食が進んでいない比較的新しい火山体であることを示す。「アーカイブ」とは、日本では一般的に書庫や保存記録と訳されることが多いが、元来は公記録保管所、または公文書の保存所(公文書館)、履歴などを意味する。地質においては、火山活動・堆積・浸食・変成作用などの痕跡が地層に残ることで、地球の過去を読み解く『圧縮データ』になる。例えば、火山の噴火によって積もった火山灰層は、噴火の年代と規模を示す。編笠山のような成層火山は、噴火のたびに溶岩と火山砕屑物が層状に積み重なるため、火山活動の履歴が地質に層状に保存される。その層を調べることで、八ヶ岳ばかりか日本列島の火山群の活動史や地球内部の変動を読み解くことができる。

編笠山の山頂付近には大きな岩塊が広がり、これは過去の火山活動による噴出物の名残であり、南八ヶ岳の火山活動の「終焉期の象徴」として、地質学的にも重要視されている。

一方、北八ヶ岳では編笠山より新しい火山活動が起き、北横岳などが八ヶ岳火山列の活動を北へと移行させている。

(「溶岩円頂丘」と「溶岩ドーム」は、基本的には同じ地形を指す用語で、地質学的には同義語として扱われている。二酸化ケイ素SiO2含有量が高く粘性の高いマグマ【流紋岩質やデイサイト質】)が火口からゆっくりと押し出され、流れずにその場に盛り上がり、お椀を伏せたような半球状・饅頭型・ドーム状の山体となる。ただし、文脈や使われ方によって微妙なニュアンスの違いが見られることがある。)

目次へ

最新の地質学研究によると、古八ヶ岳期の活動年代はおおよそ新生代第四紀更新世カラブリアン期の130万年前〜チバニアン期の25万年前とされることが多く、特に赤岳を含む南八ヶ岳の成層火山群はこの期間に形成されたと考えられている。

北八ヶ岳の火山活動は、カラブリアン期の約130万年前に始まり、鎌倉時代の約800年前に収束したと考えられている。その間、複数の成層火山体が段階的に形成され、噴火様式も変化した。

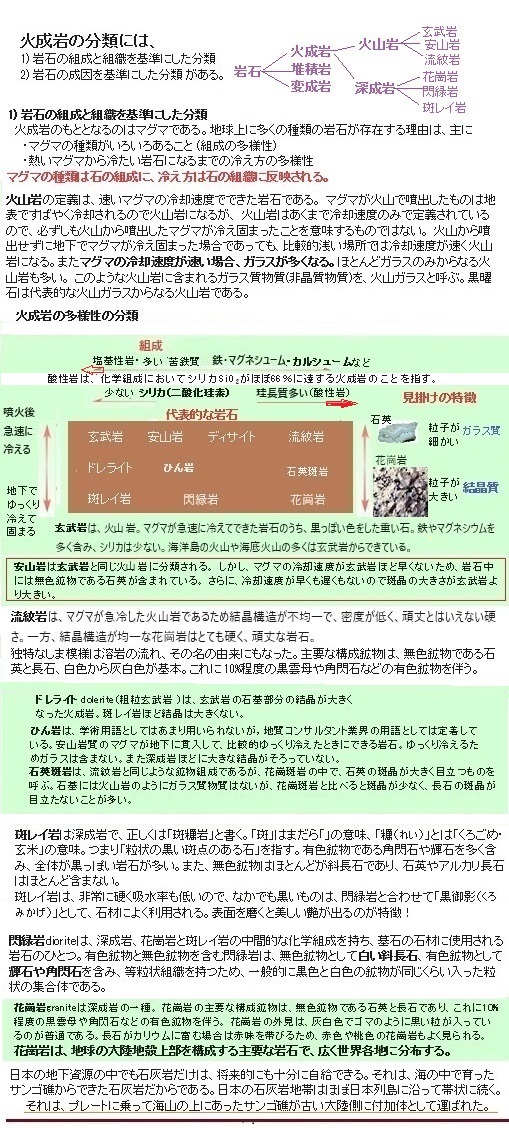

最初の噴火は「冷山(れいさん)」付近で起きたとされ、約130万年前に活動を開始した。冷山は、八ヶ岳火山群の中で最も古く活動開始した火山体であり、ソレアイト系列の玄武岩がその初期マグマの性質を左右している。これは地殻深部起源のマグマで、八ヶ岳火山群の始まりを告げる岩石であった。このマグマは玄武岩質〜安山岩質で、比較的粘性が低く、広がる溶岩流を形成し広大な火山麓地形を作り出した。

八ヶ岳火山は、南北に連なる成層火山群で、冷山はその北部に属し、活動初期にソレアイト系列の玄武岩を噴出した。そのソレアイト系列の玄武岩は、沈み込み帯の背弧的な地殻の特徴を持つ可能性があり、地殻深部起源のマグマの部分溶融によって形成されたと考えられている。玄武岩質マグマの鉱物結晶質の分化レベルが高く、黒〜暗灰色で鉱物が明瞭に見える。

SiO2は低め45–52 wt%、FeO/MgO 比が高い、アルカリ量が低い(Na2O + K2O)、これらの特徴は、大陸地殻の安定領域や海洋底玄武岩(MORB)にも共通する背弧的な起源を示し、冷山のマグマが比較的深部で生成されたことを物語る。特にソレアイト系列の玄武岩はその初期マグマの性質を反映する。しかも、シリカSiO2が低めの約45〜52%の玄武岩(マントル由来で、流動性が高く、黒っぽい色を呈する。穏やかな噴火が多く、溶岩流を形成する。)が後に同じ火山岩系の安山岩〜流紋岩への進化の出発点となる。それが八ヶ岳火山の岩石進化を理解する鍵となる。その分化作用(結晶分化)は、マグマが冷却される過程で、高融点の鉱物(橄欖石や輝石など)が先に結晶化して沈降する。残されたマグマはSiO2濃度が徐々に高まるにつれ粘性が高く流動性が低い傾向になり

SiO2は低め45–52 wt%、FeO/MgO 比が高い、アルカリ量が低い(Na2O + K2O)、これらの特徴は、大陸地殻の安定領域や海洋底玄武岩(MORB)にも共通する背弧的な起源を示し、冷山のマグマが比較的深部で生成されたことを物語る。特にソレアイト系列の玄武岩はその初期マグマの性質を反映する。しかも、シリカSiO2が低めの約45〜52%の玄武岩(マントル由来で、流動性が高く、黒っぽい色を呈する。穏やかな噴火が多く、溶岩流を形成する。)が後に同じ火山岩系の安山岩〜流紋岩への進化の出発点となる。それが八ヶ岳火山の岩石進化を理解する鍵となる。その分化作用(結晶分化)は、マグマが冷却される過程で、高融点の鉱物(橄欖石や輝石など)が先に結晶化して沈降する。残されたマグマはSiO2濃度が徐々に高まるにつれ粘性が高く流動性が低い傾向になり玄武岩(45%~52%)⇒ 安山岩質(52〜63%)⇒ 流紋岩質(70%以上)

へと変化する。

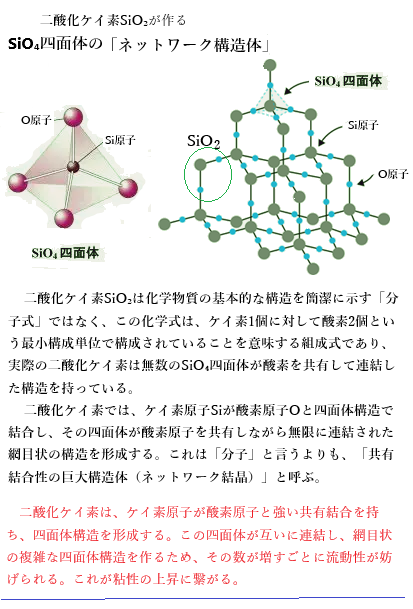

(二酸化ケイ素では、ケイ素原子Siが酸素原子Oと四面体構造で結合し、その四面体が酸素原子を共有しながら無限に連結された網目状の構造を形成する。これは「分子」と言うよりも、「共有結合性の巨大構造体【ネットワーク結晶】」と呼ぶ。

天然の石英や人工のガラスは、二酸化ケイ素のネットワーク構造を持っている。個々のSiO2ユニットが分子として独立して存在するのではなく、全体が一体となった構造体を形成している。実際には無数のSiO4四面体が連結された構造を持っている。

二酸化ケイ素は、ケイ素原子が酸素原子と強い共有結合を持ち、四面体構造を形成する。この四面体が互いに連結し、網目状の複雑な四面体構造を作るため、その数が増すごとに流動性が妨げられる。これが粘性の上昇に繋がる。)

このプロセスがマグマ溜まりmagma chamber内で時間的変化を伴い進行する。『マグマ溜まり』は、地殻の中にマグマが一時的に蓄積される空間で、火山活動の中心的な役割を担う。この地球内部の構造内で起こる化学的・物理的変化により、マグマの結晶分化や同化作用が進行し、温度・圧力・化学組成が場所によって様々に異なるため、その現象結果は複雑多様になる。

マグマの同化作用の主なタイプが熱的同化Thermal Assimilationで、マグマの熱によって周囲の岩石が部分的に融解し、その溶融物がマグマに取り込まれる。特に珪長質の地殻岩石が同化されると、マグマのSiO2が多くなり、より酸性になる。また化学的同化Chemical Assimilationでは、マグマと周囲の岩石が直接反応し、元素の交換が起こり、黒雲母や角閃石などの鉱物組成に変化する。また固体状態の岩石がマグマに溶け込むことで、微量元素や同位体比が変化する。

『マグマ溜まり』は、地下数km〜数十kmの深さに存在し、噴火時にはマグマが地表に向かって移動・放出される源になる。その『マグマ溜まり』の高融点の鉱物が先に結晶化して沈降するため、残ったマグマにはSiO₂濃度が高まり、より流紋岩質系の酸性のマグマへと進化する。この温度や化学成分の違いによって密度が変化し、複雑な対流が発生するが、通常、酸性岩は地殻の上部で形成されることが多く、軽い元素が多い。一方、塩基性岩は地殻の下部やマントルに近い部分で形成され、重い元素が豊富に含まれる。

『マグマ溜まり』は、地下数km〜数十kmの深さに存在し、噴火時にはマグマが地表に向かって移動・放出される源になる。その『マグマ溜まり』の高融点の鉱物が先に結晶化して沈降するため、残ったマグマにはSiO₂濃度が高まり、より流紋岩質系の酸性のマグマへと進化する。この温度や化学成分の違いによって密度が変化し、複雑な対流が発生するが、通常、酸性岩は地殻の上部で形成されることが多く、軽い元素が多い。一方、塩基性岩は地殻の下部やマントルに近い部分で形成され、重い元素が豊富に含まれる。上部には冷たくSiO2が多い酸性岩の流紋岩質系のマグマが、下部には高温でSiO2が少ない塩基性の玄武岩質系マグマが存在する「二重拡散対流層」が形成される。

塩基性の玄武岩質系マグマには、鉄Fe・マグネシウムMg・カルシウムCaなどの重元素が多い。これらの元素は原子量が大きく、岩石全体の質量を増加させる。また、塩基性岩に含まれる鉱物、輝石・橄欖石などの主な構成元素の鉄Fe・マグネシウムMg・カルシウムCa原子は緻密な結晶構造を持ち、比較すれば相対的に原子量が大きく、しかも空隙が少ないため密度が約2.8〜3.5 g/cm³と高くなる。

花崗岩(深成岩)のような酸性岩のSiO2含有量は約66%以上もあり、しかも火山ガスの気泡を含むこともあり、軽石のように密度が低くなることがある。また、その主な構成元素もケイ素SiやアルミニウムAlであれば、その密度は約2.5〜2.8 g/cm3と小さい。

また、上昇するマグマが地殻の岩石を溶かし取り込むことで、SiO2やNa・Kなどの成分が増加、特に大陸地殻との接触により珪長質の多い流紋岩質への進化が顕著になる。

マグマ混合Magma mixingでは、異なる組成のマグマ、例えば玄武岩質や流紋岩質が混合することで、中間的な安山岩質マグマが形成される。これには、周期性の火山活動や複数のマグマ供給源が関与する場合に多い。

揮発性成分のH2OやCO2などが濃縮されることでSiO2濃度が高まり、粘性が増すという現象には、いくつかの化学的・物理的プロセスが絡む。SiO2は、マグマ中でSiO₄四面体として存在し、他の元素(Al・Na・ Kなど)と結合してネットワーク構造を形成する。水H2Oはこのネットワークを一時的に切断し、流動性を高める効果があるが、SiO4四面体の濃度が高くなると逆にSiO2濃度の高い残液が濃縮されるため、結果的に粘性が増す。マグマの粘性が増し、SiO2濃度の高い70%以上の流紋岩質系マグマが形成されやすくなる。これが火砕流を伴う爆発的噴火の引き金にもなる。

またマグマが冷却されると、まずFe-Mg系の鉱物(橄欖石・輝石など)が晶出される。これらの鉱物は密度が高く、液体のマグマより重いため、重力によってマグマだまりの底に沈降する。これらの鉱物はSiO2をあまり含まないため、残った液体部分(残液)は相対的にSiO2に富んでいく。この過程で揮発性成分が濃縮されると、結晶化が促進され、より酸性(流紋岩質)なマグマが形成されやすくなる。この地殻の上部と下部の性質の違いによる地殻の「構造的な階層性」が、ダイナミクスを生み、プレート運動や火山活動に影響を与える。マグマが上昇する際、上部地殻の酸性成分SiO2を取り込み、より粘性が高くなると爆発的な火山噴火が起こりやすくなる。

プレートの沈み込みでは、重い下部地殻が沈み込みやすい。海洋プレートの下部地殻は塩基性で密度が高いため、海溝でマントルへ沈み込む力を生み、プレートが衝突すると、上部地殻は折れ曲がりやすいが、下部地殻は変形しにくく、地殻厚の増加と山脈の隆起を引き起こす。上部地殻には脆性破壊(断層)、下部地殻では塑性変形(流動)が起こり、地震の発生深度や規模に影響を与える。軽いものは浮かび、重いものは沈む。その物質の選別が、地球の表層に火山を生み、深部に沈黙のスラブslabを積み重ね鉱床を形成する。また、下部地殻の鉱物が高温高圧で分解され、水を放出すると、これが上部マントルを部分融解させ、火山活動を引き起こすマグマを生成する。

下部地殻には、含水鉱物(角閃石・白雲母・緑泥石など)が存在する。この鉱物の脱水反応dehydration reactionsでは、結晶構造内に水(OH⁻やH2O)を含んでいる。プレートが沈み込むと、圧力と温度が上昇する。含水鉱物は、ある温度と圧力条件を超えると安定性を失い、分解される。分解により、鉱物から水が放出される。

角閃石 → 輝石 + 水(H2O)

緑泥石 → 滑石 + 水(H2O)

この水は流体として周囲に拡散し、マントルウェッジを部分融解させてマグマを生成する。また、放出された水は、岩石の塑性変形を促進し、地震の発生帯や火山活動の源となる。

目次へ

冷山のマグマが「沈み込み帯の背弧的な特徴を持つ可能性がある」と言うことは、地球内部のマグマ生成環境に関する非常に重要な情報を含んでいる。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む日本列島は、典型的な『沈み込み帯』の上に存続している。特に八ヶ岳は本州中部(長野県)に位置し、プレート境界の複雑な接点上にある。

太平洋プレートPacific Plateは、日本列島の東側から西へ沈み込む海洋プレートでもあり、東北地方の沿岸部の日本海溝や北海道の沿岸部の千島海溝の下で沈み込む。接する北米プレートNorth

American Plateは、日本列島の東北地方〜中部地方の陸地部分を覆う大陸プレートで、太平洋プレートはこの北米プレートの下に沈み込んでいる。

太平洋プレートPacific Plateは、日本列島の東側から西へ沈み込む海洋プレートでもあり、東北地方の沿岸部の日本海溝や北海道の沿岸部の千島海溝の下で沈み込む。接する北米プレートNorth

American Plateは、日本列島の東北地方〜中部地方の陸地部分を覆う大陸プレートで、太平洋プレートはこの北米プレートの下に沈み込んでいる。ユーラシアプレートの下に沈み込むフィリピン海プレートPhilippine Sea Plateは、南から北西方向に沈み込む海洋プレートで、主に関東地方〜中部地 方〜西日本のユーラシアプレートの下に沈み込む。

駿河トラフは、駿河湾の海底にある舟状の海盆Troughで、伊豆半島の西側に位置する。通常、伊豆海脚・金洲ノ瀬付近の狭窄部を境に、北側を「駿河トラフ」、南側を「南海トラフ」と呼び分ける。地質学的には、駿河トラフも南海トラフと同様に収束型プレート境界であり、南海トラフの一部に含められることもある。

駿河トラフでは、フィリピン海プレートが北西方向に移動し、ユーラシアプレートの下に沈み込んでいるとされている。ただし、伊豆半島の東側にある相模トラフでは、フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈み込んでいると考えられている。このため、富士山の直下では、フィリピン海プレートが西側でユーラシアプレートに、東側で北米プレートに沈み込むという複雑な構造になっている。そのプレートのせめぎ合いが地震や富士山などの火山活動に影響を与えている。

八ヶ岳の冷山周辺は、日本列島のプレート境界が複雑に交錯する地質的ホットスポットであり、ユーラシアプレート・北米プレート・フィリピン海プレートの三者がせめぎ合う地帯に位置し、極めて複雑な地質環境にある。そのため、冷山のマグマは沈み込み帯の背弧的特徴を持ち、粘性が低く流動性が高いSiO2含有量が少ないソレアイト系列の玄武岩質系が噴出したと考えられている。

冷山周辺のプレートの三重の境界構造では、ユーラシアプレートは八ヶ岳の西側(諏訪盆地〜南アルプス)に広がる大陸プレートであり、冷山はこのプレートの東縁部に位置する。対する北米プレートは、関東地方の東部から八ヶ岳の東側(秩父山地〜甲府盆地)にかけて広がる。ただ、相模トラフから沈み込むフィリピン海プレートの影響で、八ヶ岳の東縁部は北米プレートに属する可能性があるとする説もある。

対するフィリピン海プレートは、南から北西方向に移動し、相模トラフや駿河トラフを通じて沈み込む。八ヶ岳の地下深部では、フィリピン海プレートがユーラシア・北米両プレートの下に潜り込む構造が形成されていると見られている。

冷山は長野県茅野市に位置し、八ヶ岳の一部に含まれる。この地域は霧ヶ峰から八ヶ岳にかけて広がる「信州黒曜石原産地」の一部であり、日本最大級の黒曜石産出地である『渋川遺跡』は、長野県茅野市、八ヶ岳火山群の冷山黒曜石原産地の南西約2.5kmの丘陵地にある。標高約1610mの高地にあることから、更新世(氷河時代)の氷期の厳しい環境下での人類の日常生活を知る貴重な遺跡でもあった。

1955年、宮坂英弌氏が冷山を踏査中、山道の路面に黒曜石の剥片を発見した。この年から実質経済成長率が年平均で10%前後を記録した。1955年頃から1973年頃までを高度経済成長期と呼ぶ。翌1956年から本格的な発掘が始まり、1958〜1960年、1965年にかけて調査が行われた。渋川遺跡が、冷山の黒曜石露頭のすぐ下にあって、原石の採取と石器製作が現地で行われていたことを示していた。遺跡からは、ナイフ形石器・槍先形尖頭器・スクレイパー・彫器・敲石(こうせき)など多様な石器が出土していた。特に、渋川遺跡は、旧石器時代の「ナイフ形石器文化」と「槍先形尖頭器文化」の連続性を示す重要な遺跡で、しかも冷山産黒曜石だけでなく、和田峠や諏訪星ヶ台、箱根畑宿産の黒曜石も確認された。さらに、千曲川上流の水晶や関東山地産のチャート・頁岩なども使用されており、広域的な移動ルートや高度な物々交換市場の存在が想定された。

千曲川上流域における代表的な水晶の産出地は、長野県南佐久郡川上村の小川山(おがわやま)周辺で、川上村の千曲川の源流域に当たる。花崗岩中の石英脈に水晶が形成され、特に日本式双晶や松茸水晶と呼ばれる美しい結晶が採集されている。 甲武信鉱山(こうぶしんこうざん)や梓鉱山なども知られ、歴史的には金・銀・鉄鉱石の採掘も行われていた。川上村産の水晶は、鋭利な刃を形成でき、耐久性が高い。縄文時代や旧石器時代の石器材料としても利用されており、黒曜石と並ぶ重要な鉱物資源であった。縄文人が山に分け入り、水晶を採掘していたことも示されている.。

水晶は旧石器時代から縄文時代にかけて、石器の素材として重要な役割を果たしてきた。黒曜石ほど鋭利ではないが、安定した剥片が得られるとして尖頭器・槍先や突き刺す道具として狩猟に用いられていた。またナイフ形石器は、切断や解体に使われる刃物状の石器。 彫器(ちょうき)やスクレイパーは、動物の皮を剥ぐ、木材や骨を加工するための道具。敲石は、他の石材を加工するための打ち石としても利用された。その水晶は加工が難しいため、小型の石器や精密な用途に特化した道具に使われることが多かった。水晶製石器は、川上村の小川山産水晶などを用いて製作され、縄文時代の遺跡からも出土している。黒曜石と並び、広域的な資源利用と交易の痕跡を遺存させる重要な素材であった。

「両面調整システム」と呼ばれる技術が確認されており、これは槍先形尖頭器や多用途石器の製作に関わる高度な技術で、この技術は、南関東地域の集団が持ち込んだ可能性があり、広域遊動と技術交流があったことを示す。一つの石器で「切る」「削る」「突く」など複数の用途に対応し、槍先形尖頭器やナイフ形石器、スクレイパーや.彫器などに加工され、狩猟・解体・工作に利用していた。特に、冷山産黒曜石のような流理構造の発達した石材では、削片技術を組み合わせた両面調整が有効であった。石材の割れやすさを活かしつつ、強度と鋭さが両立できた。単純な打製ではなく、複数段階の整形・変形技術を組み合わせて製作で、石器のライフサイクル(製作→使用→再加工→廃棄)に対応しやすく、その資源管理を重視していた。

渋川II遺跡や夕立遺跡の石器群には、南関東地域で発達した「両面調整システム」の技術的特徴が見られる。特に「有樋尖頭器」などは、関東山地系の技術体系と一致する点が多く、南関東集団の技術が冷山地域に持ち込まれた可能性が高い。また広域遊動ルートの石材の原産地分析から、冷山黒曜石のほかに、諏訪・和田・男女倉・新潟系珪質頁岩・富士川系ホルンフェルス・関東山地系チャートなどが使用されていたことが判明している。これらの分布は、千曲川・富士川・関東山地水系を辿る広域遊動ルートの存在を前提にしている。

渋川Ⅱ遺跡は、.冷山西南麓の渋川と逆川(さかさがわ)が 合流する丘陵先端部の平坦面に立地する。逆川上流部は冷山黒曜石溶岩流地帯で黒曜石転石の豊富な存在が想定されるが、現時点での周辺の部分的な調査段階では黒曜石転石は確認されていな い。ただ丘陵には珪長質が多い流紋岩の巨石がいたるところに存在する。渋川Ⅱ遺跡は黒曜石産出地に形成された遺跡とまでは評価できないが、河川合流部の平坦面に生業立地として選択されたとも考えられる。

夕立遺跡は茅野市泉野上槻木に所在している。上槻木の集落は柳川右岸に形成された段丘上に位置するが、夕立遺跡はこの段丘の東端付近に立地している。遺跡地周辺の段丘面の幅 は狭く、幅約20mの南面する緩傾斜面となっている。遺跡北側には北八 ケ岳の山麓台地からの急傾斜面が迫っている。台地平坦面との比高差は約12mでぁる。 夕立遺跡の前面を流れる鳴岩川は、源流を北八ケ岳山中に発し、夕立遺跡付近でり柳川と合流する。鳴岩川の水質は酸性を示し、魚も棲まず鉄料水としても不向きといわれている。鳴岩川あるいは柳川の水質が酸性を示す原因は、八ケ岳の硫気変質地や火山性の温泉地が源流となって いるためである。 両河川の水質が、夕立遺跡を営んだ集団の生活にど のような影響を及ぼしたのか明らかでないが、先土器時代遺跡の選地を考える上で重要な環境要因の一つであったと考えられる。

旧石器時代の南関東集団が長野県茅野市の冷山地域に技術を持ち込んだ背景には、関東地方の特定地域が技術的に先進的であったことを示している。神奈川県の相模野台地は、地質的に恵まれた地域で、丹沢山地や箱根山地に近く、黒曜石・チャート・凝灰岩など多様な石材が入手可能であった。層位的出土例が多く、立川ローム層が厚く堆積し、石器群の編年研究が進んでいる。両面調整技術を用いたナイフ形石器や尖頭器が多く出土し、石器製作技術の段階的変化が明瞭で、技術革新の中心地とされる。東京都・埼玉県の武蔵野台地でも、編年研究の進展し、V層・IV層下部段階において、石刃技術の崩壊と両面調整技術の出現が確認されている。当時、石材運用戦略の拠点でもあり、信州系黒曜石や箱根系黒曜石など、広域から石材を集めて加工する中心地でもあった。

千葉県下総台地の鷲谷津遺跡群は、 国府石器群の影響もあり瀬戸内技法を背景としたナイフ形石器が出土し、技術的変容の痕跡が見られる。南下する技術の中継地であり、関東全体への技術波及の伝達地でもあった。

南関東の先進地区では、両面調整技術や基部加工技術が発達し、これらが冷山地域の渋川II遺跡などに持ち込まれたと考えられる。特に相模野台地や武蔵野台地は、石材の集積・加工・再分配の拠点として機能しており、冷山地域との間に広域遊動ルートが存在していた可能性が高い。

冷山の黒曜石露頭の斜面下にある.渋川遺跡は、昭和30年代の調査でローム層から黒曜石剥片を含む「先土器文化層」が発見されたことが契機となった。これは、旧石器時代の人々が黒曜石の露頭近くに滞在し、石器製作を行っていた証拠であった。黒曜石は火山活動によって形成される天然ガラスで、割れ口が鋭く加工しやすいため、石器の材料として理想的であった。 黒曜石はナイフや石鏃(矢尻)などの石器に加工され、狩猟や解体に使われた。冷山の黒曜石は、旧石器時代の遺跡である渋川遺跡や茶臼山遺跡などから出土した石器に使用されており、当時の人々がこの地域の黒曜石を多用し、既に交易の市場も存在していたようだ。

茶臼山遺跡は、北八ヶ岳の茶臼山とは別の場所に位置している。長野県諏訪市上諏訪、標高約844m、諏訪湖の東岸、霧ヶ峰山塊の末端に位置する諏訪盆地の東縁を形成する階段状の崖上丘陵端地で、周辺には北踊場遺跡・上ノ平遺跡・手長丘遺跡などが密集し、「諏訪湖東岸遺跡群」と呼ばれる。旧石器時代の遺跡であり、和田峠産の黒曜石を用いたナイフ形石器などが出土している。

氷河時代の寒冷な気候の中、人々は中部高地の黒曜石原産地を目指して狩猟しながら年毎に巡回移動していた。特に冷山周辺は、複数の集団の遊動領域が交錯する地点であり、黒曜石の獲得地として頻繁に利用されていた。冷山の黒曜石は、関東地方など遠方にも運ばれており、旧石器時代の広域的な交易や移動の痕跡を示している。氷河時代の厳しい環境下でも、黒曜石という資源を求めて人々が極寒の高山帯へ進出し、文化的適応を遂げていた。

ヤンガードリアス寒冷期(約12,900〜11,500年前)は、更新世後期の最終氷期の終末に起きた急激な寒冷化現象で、特に北半球の高緯度地域で平均気温が最大で15℃も低下した。氷河が再拡大し、森林がツンドラに置き換わるなど、環境が大きく変化した。

八ヶ岳山麓には黒曜石の原産地が多く、既に.広域的な交易ネットワークが存在していた。台形状ナイフ形石器や局部磨製石斧などの出土により、約3万〜2.6万年前の文化が確認されている。その.遺跡は標高の高い場所にも分布し、寒冷な環境下でも人々が活動していた。ヤンガードリアス期の寒冷化は、日本列島東部(八ヶ岳周辺を含む)において季節的移動を促し、定住化の進展に一時的なブレーキをかけたと考えられている。 しかし、生活様式の基盤がすでに定着していたため、寒冷化にもかかわらず定住化の流れは後戻りしなかった。

草創期(約16,500年前〜約11,500年前)は、旧石器時代から縄文時代への移行期にあたりヤンガードリアス寒冷期と重なり、寒冷な環境が続く。移動型の狩猟採集生活が中心で、定住化はまだ限定的であった。一方、当時の土器(多縄文土器など)は寒冷な気候への適応を示すものであり、石器製作技術や遺跡の立地にも変化が見られる。多縄文土器は寒冷な気候に適応した生活様式を反映しており、厚手で保温性が高く、煮炊きに適した形状であった。八ヶ岳周辺では、土器の文様や形態に地域性が一時的に希薄化し、広域的に似た様式が分布する傾向が見られる。これは寒冷化によって人々の移動が活発化し、文化の均質化が進んだ可能性を示唆している。この時期の土器は、八ヶ岳周辺でもこうした深鉢形の尖底・丸底土器が出土している(豆粒文・隆起線文・爪形文など)。磨製石器の使用が始まり、弓矢や竪穴住居の萌芽も見られる。

八ヶ岳周辺では、旧石器時代から黒曜石を用いたナイフ形石器など製作が盛んで、剥片・砕片が大量に出土する製作遺跡が確認されている。草創期には有茎尖頭器(槍の穂先)や大型石鏃(矢尻)が出土しており、狩猟活動の高度化が見られる。ただし、使用痕がないものも多く、製作拠点としてのシンボル的な意味合いが強かったと考えられる.。移動型の狩猟採集生活が中心で、定住化はまだ限定的であった。

八ヶ岳山麓では、標高800〜1000mの台地に多くの遺跡が立地しており、寒冷期にもかかわらず竪穴住居の増加が確認されている。豊富な湧水や小川の近くに集落が形成され、谷と台地の地形を活かした生活が営まれていた。寒冷化にもかかわらず、生活様式が定住化へと向かっていた。寒冷環境への適応が進んでいた。

八ヶ岳火山群の初期活動は、新生代第四紀更新世(氷河時代)カラブリアン期の約125万年前〜80万年前において、主に北八ヶ岳地域で火山活動が活発であった。この時期に形成された火山群は、「八柱火山群」と呼ばれ、従来の八ヶ岳火山群とは区別されることがある。当時の噴火中心は4ヶ所以上あり、西北西-東南東方向に配列している。

八柱火山群は、剣ヶ峰火山体・屏風岩火山体・八柱山(やばしらやま)火山体・竜ヶ峰火山体・トキンの岩火山体の5つの主要火山体から構成されている。八柱火山群を構成するこれらの火山体は、現在の地形図上では明確な独立峰として認識されていない場合が多いが、地質学的にはそれぞれが個別の火山体として再構築された地形・地質単位を有している。

火山体は西北西〜東南東方向に配列し、後の八ヶ岳火山群(南八ヶ岳)の南北方向の配列とは異なる構造を示す。噴火様式は割れ目噴火fissure eruptionの可能性も指摘されており、広範囲に溶岩流が展開していた。総噴出量は約172 km3と推定されている。八柱火山群の火山体は前期更新世(約120万〜80万年前)に活動した扁平な山体であり、現在の八ヶ岳のような鋭峰ではなかった。長い浸食作用により、火山体の輪郭が曖昧になっていることが多く、地形図上では「山」として明記されていない場合もある。地質調査によって溶岩の分布や岩相の違いから火山体が再構築されているが、地名と一致しないこともある。

それでも八柱火山群は、八ヶ岳地域の火山活動史を二分する重要な存在である。80万年前以前の活動は『八柱火山群』、50万年前以降の活動は『八ヶ岳火山群』と再定義されており、地質年代と火山配列の違いが明確に区分されている。西方では車山・霧ヶ峰・和田峠・三峰山などによる、八柱火山群と時期が重なる火山活動が広がっており、前期更新世には中信高原一帯で広域的な火山活動が展開されていたと考えられている。

霧ヶ峰火山群の三峰山の噴火活動は、第四紀更新世前期カラブリアン期の約140万年前に始まったと考えられている。三峰山を含む霧ヶ峰火山群の活動は、フォッサマグナ地域の地殻変動帯、特に糸魚川-静岡構造線の活動と密接に関係している。この構造線の活動により、地殻が引き伸ばされてマグマが上昇しやすくなり、火山活動が活発化したと考えられている。また、火山活動は安山岩質の溶岩流や火砕流を伴い、諏訪盆地を埋め尽くすほどの火山砕屑物を噴出した。

霧ヶ峰火山群の三峰山の噴火活動は、第四紀更新世前期カラブリアン期の約140万年前に始まったと考えられている。三峰山を含む霧ヶ峰火山群の活動は、フォッサマグナ地域の地殻変動帯、特に糸魚川-静岡構造線の活動と密接に関係している。この構造線の活動により、地殻が引き伸ばされてマグマが上昇しやすくなり、火山活動が活発化したと考えられている。また、火山活動は安山岩質の溶岩流や火砕流を伴い、諏訪盆地を埋め尽くすほどの火山砕屑物を噴出した。塩嶺層の火山活動によって形成された火山岩類は、主に諏訪地方から美ヶ原高原にかけて広く分布しているが、諏訪湖周辺(特に南西部) • 霧ヶ峰高原 • 美ヶ原高原 • 八子ヶ峰 • 鷲ヶ峰 • 鷹山 • 和田峠 • 三峰などや、また小県郡長和町和田に下る唐沢川 • 和田牧場などの火山岩類も塩嶺層に含まれる。有賀峠 • 杖突峠などの火砕岩層も関連地層として記録されている。

霧ヶ峰火山群は、新生代第四紀カラブリアン期の約140万年前から100万年前にかけて活動した。古期火山活動(約130万年前〜75万年前)初期より早い約140万年前には火砕流と安山岩質の溶岩流が噴出し、現在の諏訪盆地を埋め尽くすほどの火山砕屑岩(塩嶺累層)を形成した。

北西部の三峰山は、約140万年前から始まった新期火山活動の最初の中心であった。安山岩質の溶岩や火砕流を噴出し、霧ヶ峰火山群の活動の幕開けとなり、三峰山の活動に続いて、和田峠南南東付近で角閃石安山岩を主体とする噴火が起こり、鷲ヶ峰が形成された。霧ヶ峰火山帯の角閃石安山岩の主成分は、安山岩質であるが、角閃石を主鉱物とし、紫蘇輝石(Fe-Mg輝石)や普通輝石も含まれる。 一部はガラス質安山岩で、急冷によるガラス成分が多く含まれている。また車山溶岩などでは石英を含む角閃石安山岩が確認されており、やや珪長質の傾向がある。その分布域は、標高1700m以上の車山山頂部を中心に分布し、霧ヶ峰第II期火山岩類(KII)に属し(カラブリアン期Calabrian, 約1.8〜0.8百万年前)、特にそのKIIc層では角閃石・紫蘇輝石・普通輝石を含む安山岩が卓越している。この時期は、霧ヶ峰火山帯が活発な火山活動を示していた時代であり、角閃石安山岩を中心とした成層火山体が形成された。特に車山山頂部に分布する岩体は、KII期の代表的な噴出物とされている。車山や鷲ヶ峰などの成層火山体の構成岩として重要で、当時のマグマの性質や噴火様式を読み解く手掛かりとなる。

下部層に類似するが、流理離構造flow bandingは顕著ではない。流理離構造とは、マグマが流動する際、鉱物やガラス質が配向して並ぶ縞状構造を言う。 特に粘性が高く、結晶量が多いマグマで形成されやすい。流動中に鉱物が整列することで、流理構造が顕著になる。その流理離構造が顕著でない場合、結晶化が進んでいない可能性がある。 急冷されたガラス質が多くなり、鉱物が配向する時間がなく、構造が形成されにくい。流動性が高いと、マグマが均質に広がり、流理構造が不明瞭になることもある。つまり、ガラス質安山岩は通常の安山岩よりも流動性が高くなる傾向があるのは、温度・化学組成・結晶量・揮発成分などの複合的な要因による。 ガラス質安山岩のガラス質とは、マグマが急冷されて結晶化せずに固まった部分を指す。結晶が少なければ、粘性が低くなる傾向がある(結晶が多いとマグマの流動を妨げる)。

ガラス質角閃石安山岩の流動性に影響する要因は、その安山岩がSiO2含有量が中程度であれば粘性が増す。またマグマの温度が高いほど粘性が下がり、流動性が増す。結晶量が.少ないほど流動性が高い(ガラス質は結晶が少ない)。また角閃石石英安山岩であれば、揮発性成分(H2Oなど)多いため粘性が下がる。

ガラス質角閃石安山岩は、霧ヶ峰火山帯のような成層火山では、溶岩流として広がりやすくなることで、なだらかな山体を形成する。その急冷によるガラス化は、火砕流や溶岩ドームの表面部などでよく見られる。車山や鷲ヶ峰などの成層火山体の構成岩として極めて重要な役割を果たした。

南東部の主峰車山は、霧ヶ峰火山群の最終段階に当たる最も後期の活動であった。車山の噴火によって霧ヶ峰高原が完成し、火山活動は終息に向った。この順序は、霧ヶ峰火山群の火山活動が北西から南東へと進行したことを示しており、地質構造や断層活動(鷹山断層・八子ヶ峰断層)とも密接に関係する。

三峰山は、車山や鷲ヶ峰とともに、新期火山活動(カラブリアン期の約100万年前~チバニアン期の約75万年前)に属する山体型火山で、北西から南東に連なる火山列の一部である。約100万年前の新期火山活動には、三峰山や鷲ヶ峰、車山などが北西から南東に連なる形で噴出した。これが霧ヶ峰高原の地形の基盤となった。車山火山群における車山・鷲ヶ峰・三峰山の火山活動は、三峰山から始まったとされている。三峰山は比較的なだらかな山体で、現在は登山や展望の名所として知られているが、その成り立ちは火山活動と断層運動の複合的な影響による。地形的には、南側が緩やかで北側が急峻という非対称な地形を示しており、これは火山活動と断層運動、浸食の違いによる。

K-Ar年代測定によると、霧ヶ峰火山の活動は約130万年前から75万年前の間に集中していたとされる。 この時期は、八ヶ岳火山の活動とも重なり、諏訪地方一帯で広範囲に火山活動が活発化していた。山体型火山の車山・鷲ヶ峰・三峰山などが、主に安山岩質の溶岩流と火砕流を噴出した。古期の火砕流主体に比べ、新期は溶岩流主体で、比較的穏やかな噴火が多かったと推定される。

噴火によって形成された台地状の地形が特徴で、現在の霧ヶ峰高原の基盤となっている。南側は緩やかで、北側は急峻という非対称な地形を示し、これは火山活動と断層運動、浸食の違いによる。活断層(霧ヶ峰活断層群)が多数存在し、火山活動と連動して地形変化を引き起こした。 断層運動によって形成された窪地には、八島ヶ原湿原や踊場湿原などが分布している。

長野県中部に広がる霧ヶ峰火山群の主峰である車山(標高1,925m)は、その最末期に噴出した火山体で、第四紀カラブリアン期の約100万年前の火山活動によって形成された。安山岩質の溶岩や火砕流によって成り立っている。霧ヶ峰火山帯の安山岩は比較的高いSiO2含有量を表し勝ちである。この霧ヶ峰火山帯は主に中間質の火山岩(玄武岩・安山岩・デイサイト)から構成されており、その中でも安山岩はSiO2含有量が57〜63 wt%程度の「中性火成岩」に分類される。特にカラブリアン期の霧ヶ峰第II期(約130万年前〜75万年前)火山岩類には、角閃石・紫蘇輝石・普通輝石ガラス質などの安山岩や石英安山岩が含まれており、これらはSiO2含有量が比較的高く流動性が低い安山岩に該当する。

例えば、近隣地域の類似した安山岩でも、SiO2が約59.6 wt%と報告されており、霧ヶ峰第II期の安山岩は高めの値と言える。この時期の霧ヶ峰火山群では、安山岩〜流紋岩質の火山活動が活発で、車山山頂部や特に標高1,700m以上の地域では、溶岩ドームや溶岩流が形成されており、地形的にも台地状の高原を構成している。この年代は、八ヶ岳火山群や塩嶺層の火山活動とも重なり、中央日本の火山活動が非常に活発だった時期に当たる。

車山は主に角閃石安山岩から成り、なだらかな稜線を持つ山容が特徴で、周囲には火山活動による溶岩台地や火砕流堆積物が広がっている。 霧ヶ峰高原には複数の活断層が存在し、地形の非対称性、南は緩斜面、北は急斜面を生み出している。これにより、湿原や谷地形が形成された。車山の斜面には「階段状構造土」が見られ、これは冬季の強風と凍結・融解による土壌変形によって形成された(周氷河作用)。

車山周辺では角閃石を含む安山岩が広く分布しており、これは比較的柔らかく細粒で、弥生時代には紡錘車や錘の材料として利用された。 この角閃石安山岩は、冷却過程で板状節理を形成し鉄平石と呼ばれ、、建材としても用いられた。火砕流や溶岩流によって形成された台地状地形の上に、八島ヶ原湿原や車山湿原などが分布している。 これらの湿原は堰止湖ではなく、活断層による窪地に形成された可能性が高いとされ、火山活動と断層活動の複合的影響が見られる。

車山の安山岩質火山活動は、単なる噴火履歴にとどまらず、火砕流と溶岩流の複合的堆積による地形が形成され、その後の断層活動との連動による湿原や地溝の形成された。また 周氷河環境との相互作用による地表構造が変化 した。人類史との接点、石器・道具材料としての利用が隆盛した。

屏風岩火山体は、長野県佐久市春日地区の細小路川流域に位置し、屏風のように切り立った岩壁が特徴的である。火山活動によって形成された溶岩流や火砕岩層が侵食を受け、現在では柱状節理や断崖地形として視認できる。

周辺は里山的な環境で、登山道や林道からその地形を観察することができる。

屏風岩火山体は、長野県佐久市春日地区の細小路川流域に位置し、屏風のように切り立った岩壁が特徴的である。火山活動によって形成された溶岩流や火砕岩層が侵食を受け、現在では柱状節理や断崖地形として視認できる。

周辺は里山的な環境で、登山道や林道からその地形を観察することができる。屏風岩火山体は現在、火山活動を終えた休止火山(または死火山)として静かに存在しており、地形的・地質的な遺構として残されている。屏風岩火山体は活火山には分類されておらず、気象庁や日本気象協会の火山監視対象には含まれていない。地質学的価値 • 地質学的には、南八ヶ岳の古期火山活動(約90万〜85万年前)を示す重要な証拠であり、安山岩〜デイサイト質の溶岩が保存されている。地層の観察や岩石の分析を通じて、マグマの進化や地殻運動の履歴を読み解くことができる。

屏風岩火山体は、中期〜後期活動(チバニアン期の約50万年前〜更新世後期の10万年前)における南八ヶ岳地域での活動が中心で、この時期に形成された火山群が、現在の八ヶ岳連峰の骨格をなす。火山体は北-南方向に配列し、冷山や赤岳などがこの時期に形成されたと考えられている。

最近の活動では、約800年前の鎌倉時代、小規模な噴火が記録されており、八ヶ岳の一部は現在も活火山として監視対象になっている。八ヶ岳連峰の中部、赤岳の北に隣接する南横岳(標高2830m)は、気象庁による活火山リストに掲載され、現在は静穏ですが、過去1万年以内に噴火した記録があるとされ、活火山として分類されている。地震計や傾斜計などの観測機器が設置され、火山活動の兆候を常時監視されている。

気象庁活火山の定義は、「概ね過去1万年以内に噴火した火山」または 「現在活発な噴気活動がある火山」が対象で、赤岳・硫黄岳・阿弥陀岳なども八ヶ岳火山群に含まれるが、現時点では活火山としての監視対象にはなっていない。ただし、地質学的には更新世以降の火山活動が確認されており、潜在的な活動性を持つ山でもある。

ただ、縄文時代以降は比較的静穏な状態が続いており、黒曜石文化が花開いた背景にもなっている。

八ヶ岳火山群は、フォッサマグナの中央部に位置し、プレート境界の複雑な構造の上に形成されている。

(ソレアイトtholeiiteとは、玄武岩の一種で、ドイツのナーエ地方にある「ソレイTholey」という地名に由来する。ソレアイト玄武岩は、上部マントルの部分溶融度が高い場合に形成されるタイプであるため、マグマの分化に伴ってFeOが増加し、SiO2【45〜52 wt%】やアルカリ成分【Na2O + K2O】が少ないのが特徴、この少ないSiO2含有量が、玄武岩を塩基性mafic岩石に分類される根拠となる。ソレアイト玄武岩tholeiitic basaltは、海洋底や洪水玄武岩、flood basalt【インドのデカン高原・白亜紀末〜暁新世・約50万 km²】などに広く分布する。

デカン高原は、デカン・トラップと呼ばれる巨大な玄武岩台地によって形成されている。この玄武岩は、約6700万年前から6500万年前の白亜紀末期に起きた大規模なマグマ噴出によって形成された。この時期は、恐竜が絶滅した時期と重なる。デカン高原には、花崗岩も含まれるが、粘性が低く流動性が高い玄武岩はインド洋にあったとされるホットスポットから噴出したもの、現在は、その玄武岩が風化してできた粘土質で保湿性の高い肥沃な黒色の土壌(レグール)に変化し、綿花(綿毛)の生産量はインドと中国が非常に多く、米国やパキスタンが続く。

主に海洋底や海嶺で生成され、 中央海嶺玄武岩Mid-Ocean Ridge Basalt【MORB】とも呼ばれる。

【洪水玄武岩】は、非常に大量の玄武岩質溶岩が短期間に地表へ噴出し、その流動性により広域な台地を形成する火山現象を指す。)

目次へ

冷山に多く見られる黒曜石Obsidianは、ソレアイト系列の玄武岩とは直接的な関係はないが、火山活動の連続性という点では深く結びついている。黒曜石は、流紋岩質マグマの急冷により、SiO2が70%以上と非常に高い非晶質つまりガラス質で、通常、黒色でガラス光沢がある。

冷山に多く見られる黒曜石Obsidianは、ソレアイト系列の玄武岩とは直接的な関係はないが、火山活動の連続性という点では深く結びついている。黒曜石は、流紋岩質マグマの急冷により、SiO2が70%以上と非常に高い非晶質つまりガラス質で、通常、黒色でガラス光沢がある。冷山の初期活動の約100万年前では、ソレアイト系列の玄武岩が噴出していた。この深部起源のマグマは粘性が低いため流動性が高い、八ヶ岳火山群の始まりを告げる岩石であった。

一方、黒曜石は後期の粘性が強く流動性が低い流紋岩質マグマが急冷してできた天然ガラスで、冷山周辺には大型バスほどの巨大露頭が存在するほど豊富にある。つまり、冷山の火山活動は、初期の玄武岩質(ソレアイト)から後期の流紋岩質(黒曜石)へと進化したと考えられる。

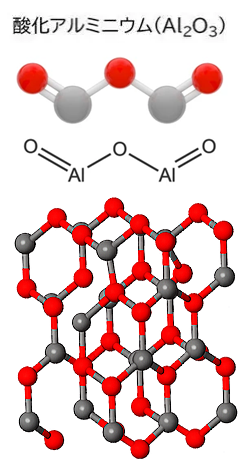

その化学組成は、約70〜80%と二酸化珪素SiO2が高い、その上、流紋岩質系の高いSiO2含有量がガラス化を促進し、しかも約10〜15%を含む酸化アルミニウムAl2O3が、構造安定性に寄与している。酸化アルミニウムAl2O3を含む岩石の構造は、酸化物の中ではイオン結晶を形成し、アルミニウムイオンAl3+と酸化物イオンO2-が規則正しく配列した構造を持ち、酸素原子が緻密に配列された中にアルミニウムが八面体配位で収まることで、非常に安定した三次元ネットワークを完成する。また、Al2O3はモース硬度9を持ち、ダイヤモンドに次ぐ硬さになる。しかも、Al2O3の融点は約2072℃と非常に高く、地殻深部や変成作用のような高温・高圧や化学的環境下でも、安定した結晶構造を維持できる。これにより、摩耗や破砕に強くなり、構造的な耐久性が向上し、長期的に安定した結晶構造を保つ。

黒曜石の実体は火山ガラスであり、高いSiO2含有量の流紋岩質マグマが急冷されて形成される天然の非晶質岩石で、その高いSiO2含有量がガラス質を形成する。その化学組成には以下のような成分が含まれる。

二酸化珪素SiO2が約70〜80%、酸化アルミニウムAl2O3が約10%強、その他は酸化ナトリウム、酸化カリウム、酸化鉄、酸化カルシウムなどが含まれる。

|

| - 化学式:Al2O3- 2個のアルミニウム(Al3+)イオンと 3個の酸素(O2-)イオンからなる化合物。 - 結晶構造:α-アルミナ(コランダム構造) 酸素原子が六方最密充填構造をとり、 その間にアルミニウムイオンが八面体配位(O2-に囲まれる) で配置 八面体配位この構造は非常に安定で、硬度・融点・化学的耐性が高く、宝石のルビーやサファイアの母体でもある。 六方最密充填構造とは、球状の原子が最も密に詰まる構造のひとつで、ABAB…型の層状配列を持つ。 酸化アルミニウムでは、酸素イオンO2-が六方最密充填構造を形成し、その間にアルミニウムイオンAl3+が八面体間隙に配置される。 配位数は、酸素が4個のAl3+に囲まれ、アルミニウムは6個のO2-に囲まれる(八面体配位)。 通常の酸化アルミニウム(Al2O3)の結晶の充填率は、理論的には約60〜63%、これは酸素イオンが六方最密構造(HCP)をとり、その八面体間隙にアルミニウムイオンが配置されるコランダム構造に基づく。 つまり、酸化アルミニウムの代表的な結晶構造α-アルミナ(コランダム構造)では、酸素イオンが最密構造をとるため、HCPの理論値ではイオン充填率packing efficiencyは約74%となる。 実際にはアルミニウムイオンが八面体間隙の2/3しか占めないため、全体の結晶集積率は約60〜63%とされている。 |

酸化アルミニウムの高い充填率は、高硬度(モース硬度9) • 高融点(約2050℃)、そして耐摩耗性・耐熱性に優れるなどにより、現在もセラミックス・研磨材・耐火材として広く利用されえている。

また酸化カリウムK2O数%が「流紋岩質の特徴」とされる。それがマグマの化学的性質と地質的な成り立ちとに深く関係している。K2Oはアルカリ成分の一種で、マグマ中に含まれるカリウムKの酸化物で、火成岩の分類では、酸化ナトリウムNa2Oとともに「全アルカリ成分」として扱われる。流紋岩はSiO2含有量が70%以上の酸性火山岩であれば、このようなマグマは結晶分化や地殻同化作用を経て、K2OやNa2Oが濃縮されやすくなり数%含まれる。酸化ナトリウムNa2Oは流動性に影響し、また、K2Oが数%含まれることは、マグマが進化して酸性化した証拠になる。K2Oは、マグマの「熟成度」を示す。

若い玄武岩質マグマには少なく、時間とともに濃縮されていく。K2Oの濃度は、マグマの起源や進化の履歴を読み解く鍵となる。大陸地殻由来のマグマはK2Oが高くなる傾向があり、プレート境界やホットスポットの成因解明にも寄与する。流紋岩は高SiO2・高アルカリに位置し、K2Oの存在がその分類を裏付ける。そのK2Oは鉱物の種類やマグマの粘性、噴火様式に影響する。

酸化鉄(FeO, Fe2O3)は微量であるが、色調(黒〜赤褐色)に関与する。酸化カルシウムCaOも微量含まれるが、結晶化傾向に影響する。約1〜2%の水分H2Oは、火山ガラスの揮発性成分である。結晶をほとんど含まないガラス質は、急冷により鉱物が結晶化する前に固化したことを意味する。それは、水中や空気中で急激に冷却されることで生成される。

黒曜石の特徴は

• 割ると鋭利な破断面が生じるため、石器として利用された。

• 色調は主に黒色だが、鉄の酸化状態や微量元素により茶色・赤色・虹色なども現れる。

冷山の火山活動が初期の玄武岩質(ソレアイト系列)から後期の流紋岩質(黒曜石)へと進化した過程は、地球内部のマグマの化学的・物理的変化を物語る壮大な地球物理のプロセスを踏まえている。

初期、ソレアイト系列の玄武岩質マグマは、冷山の最初期のマグマで、下部地殻または上部 マントル起源のソレアイト系列玄武岩であった。その特徴は、SiO2が低くFeOに富み、非アルカリ性で、液相濃集元素hygromagmatophile elements(K2Oなど)に富む。液相濃集元素は、マントルや地殻の部分溶融時に、固体よりも液体(マグマ)に優先的に取り込まれる元素のことで、これらの元素は、岩石の結晶構造自体に入りにくいが、溶融体に濃集されやすい性質を持つ。

マグマの部分溶融や結晶分化の過程でも、造岩鉱物の結晶構造に入りにくく、液相(マグマ)に濃集されやすい元素の特徴は、イオン半径が大きいか、または電荷が特殊で鉱物に取り込まれにくいことにある。例えばカリウムK・ルビジウムRb・バリウムBa・トリウムTh・ウランU・ニオブNbなどは、マグマ生成時に固体よりも液体に優先的に移行し、液体マグマ中に濃集される元素の性質を持つ。

その形成メカニズムは、結晶分化作用によって、

初期では、橄欖石 → 斜方輝石 → ピジョン輝石の順に晶出し、マグマの残液が徐々に変化する。この段階では、地球深部の火のエネルギーが直接地表に現れたような、原初的な火の記憶が岩石に刻まれている。

中期では、安山岩〜デイサイト質マグマの活動期である。初期の玄武岩質マグマが結晶分化を続けることでSiO2が増加する。一部ではマグマ混合(玄武岩質+デイサイト質)も起こる。

その岩石の変化は、

安山岩 → デイサイト → 石英安山岩 へと組成が変化する。

カリウムK2O濃度も時間とともに上昇し、中間カリウム系列へ移行する。

この段階では、マグマの変化が複雑化し、地殻との化学変化が始まる時期と言える。

後期になると、マグマのSiO2濃度が非常に高まり、粘性が大きくなる。加えて揮発性成分(水など)を多く含むため、爆発的噴火を起こしやすくなる。このSiO2濃度が高い流紋岩質マグマが放出され急冷されることで非晶質の天然ガラス(黒曜石)になる。

結晶がほとんど存在せず、滑らかな質感、この冷山の森に眠る黒曜石の巨岩は、この最終段階のマグマが一瞬で凍った軌跡を物語る化石であった。

|

| ソレアイト系列の玄武岩質マグマが冷山を形成する過程は、プレート境界でのマグマ生成から始まる。 急冷による火山体の構築を経て、鉄に富む火山岩が冷山として残るという一連の地質的プロセスを踏まえる。 その発生場所は、主に中央海嶺や島弧の前縁部など、そのプレートが拡大・沈み込む境界で生成される。上部マントルの部分融解によって生じる苦鉄質マグマが起源となり、低カリウムK・低ナトリウムNaの亜アルカリ性と、鉄分が多く、アルミニウムが少ないなど、石灰アルカリ系列よりも酸化度が低い。 マグマが冷却されると オリビン → 輝石 → 斜長石 の順に晶出。 初期に晶出する鉱物はマグネシウムに富み鉄に乏しいが、残液は次第に鉄濃度が高くなる。この分化により、 ソレアイト玄武岩 → 鉄玄武岩 → ソレアイト安山岩 → デイサイト → 流紋岩へ と進化する。 噴火と冷山の形成 高温・低粘性の玄武岩質マグマが地表に噴出。 噴火様式は溶岩流中心で、爆発的ではなく穏やかな噴出が多い。 急冷によってマグマがガラス質化し、黒曜石や微晶質玄武岩を形成する。 噴出物が積み重なり、冷山や溶岩台地が形成される。 冷山の形状にような傾斜が緩やかで広がりのある盾状火山shield volcanoとなる。その 岩石の特徴は、 微細粒子状の玄武岩質岩石 • 鉄に富み、磁性鉱物(磁鉄鉱など)を含む • 低アルカリ性で、風化に強い。 アルカリ成分は水に溶けやすく、風化によって早期に溶脱されやすいため、アルカリ含有量が少ない岩石は、化学風化に対して比較的安定的である。 ソレアイト玄武岩では、酸化鉄Fe3+が風化層に沈着しやすく、風化殻が保護層として機能することもある。 |

火山フロントは、沈み込み帯のプレート境界から約100〜150km内陸に形成される火山帯で、ここではカルクアルカリ系列Calc-alkaline seriesのマグマが主に噴出する。カルクアルカリ系列のマグマは、ソレアイト系列tholeiiticとアルカリ系列alkalineとの中間に位置するマグマ系列で、特に島弧subduction zone環境で多く見られる。

カルクアルカリ系列マグマは、海洋プレートが沈み込む際、含水鉱物が分解し、水が上部マントルに供給される。水はマントルの融点を下げ、部分融解を引き起こす。そのマントルウェッジの部分融解により、苦鉄質の玄武岩質マグマが生成される。その初生マグマが地殻を上昇するにしたがい珪長質成分を吸収し増加する。複数のマグマも混合して結晶分化し、安山岩〜デイサイト質のカルクアルカリマグマとなる。

この過程は、島弧環境における火山活動で重要な役割を果たし、しかも大陸地殻の形成に関与する主要なマグマ系列でもあり、また沈み込む海洋プレートがもたらす水が、マントルを溶かし、地殻を育むマグマを生み出す。その長期的な火山活動の進化を示す指標にもなる。

背弧地域は、火山フロントよりさらに内陸側(背後)に位置する。ここではソレアイト系列やアルカリ系列のマグマが出現することがある。冷山のマグマが背弧的な特徴を持つことにより、火山フロントでは水を多く含むカルクアルカリ系列が主流となるが、冷山ではソレアイト系列の玄武岩が主体で、水の影響が少なく、マグマの起源がより深部にある可能性があり、そのため鉄に富む傾向がある。

背弧地域では、沈み込んだプレートの影響が弱まり、マントルの減圧融解によってマグマが生成されることがある。冷山のマグマも、沈み込みによる水の供給ではなく、マントルの物理的変化によって生成された可能性がある。背弧地域では、沈み込んだプレートの上にあるマントルウェッジで二次対流が起こり、低速度・高温領域が形成される。こうした領域では、部分的な融解が起こりやすく、ソレアイト系列のマグマが生成されやすい。

(冷山の正式な音読みは、「れいさん」で、国土地理院が発行する地形図や地名検索データベースでは、地名の音読みが記載されており、これが「公的な音読み」として広く参照される。冷山が「れいさん」と表記されていれば、それが地図上の正式な音読みとされる。

ただし、地域や文献によっては「つめたやま」とも呼ばれていた時期があり、冷山は地元の言い伝えや黒曜石文化と深く結びついた山であり、読み方にも歴史的な揺らぎが見られる。

古文書・地誌・口承などから読み方が伝えられ、それが学術的・文化的に定着し、特に考古学分野で冷山が「つめたやま」と呼ばれ続けられても、現在は「れいさん」が主流であれば、それが「正式」とされる。)

目次へ