八ヶ岳の岩石探訪

|

|

||||||||

| 蓼科の影 湖に揺れて そよと吹く風が すすきの花穂に ささやく言葉を 伝えてくれました |

夏沢峠を境に南北に分けられる八ヶ岳連峰において、根石岳はその北側に位置し、北八ヶ岳の最南端にあたる。八ヶ岳連峰は、長野県に広がる火山群で、一般的に「夏沢峠」を境に南北に分けられる。南八ヶ岳は、赤岳・硫黄岳・阿弥陀岳など、岩稜が険しくアルペン的な山容を見せる。北八ヶ岳は、蓼科山・縞枯山・天狗岳・根石岳など、比較的穏やかな山容で森林が多い。

根石岳(標高2,603m)は、夏沢峠の北側に位置し、北八ヶ岳の最南端にあたる。南八ヶ岳の険しさと北八ヶ岳の穏やかさのちょうど境目にあるため、両者の特徴を併せ持つ山とも言える。天狗岳のすぐ南にあり、八ヶ岳主縦走路の一部で、地質的には天狗岳と同様に火山性の地形を持ち、周囲には高山植物も豊富、登山者の間では、天狗岳とセットで縦走されることが多く、静かな穴場としても知られている。

根石岳は天狗岳と同様に火山性の地質を持つが、植生や地形の特徴には繊細な違いがあり、夏沢峠を含む周辺地形との関係からその形成過程が浮かび上がる。根石岳の地質は、天狗岳と同じく八ヶ岳火山群の噴出物に由来するが、根石岳は緩やかな稜線上の草原地形で比較的安定し穏やかで緑豊か、さらにコマクサ・チングルマ・ウルップソウなど花畑が広がる。南八ヶ岳や南アルプスの眺望も良好!ゆったりと高山植物が楽しめる。

根石岳は天狗岳と同様に火山性の地質を持つが、植生や地形の特徴には繊細な違いがあり、夏沢峠を含む周辺地形との関係からその形成過程が浮かび上がる。根石岳の地質は、天狗岳と同じく八ヶ岳火山群の噴出物に由来するが、根石岳は緩やかな稜線上の草原地形で比較的安定し穏やかで緑豊か、さらにコマクサ・チングルマ・ウルップソウなど花畑が広がる。南八ヶ岳や南アルプスの眺望も良好!ゆったりと高山植物が楽しめる。八ヶ岳火山群の火山岩は「輝石紫蘇輝石安山岩」で構成され、それによる地形形成は植生分布に大きな影響を与えた。鉱物組成の風化特性や土壌生成、浸食抵抗性になどに.直接関与している。

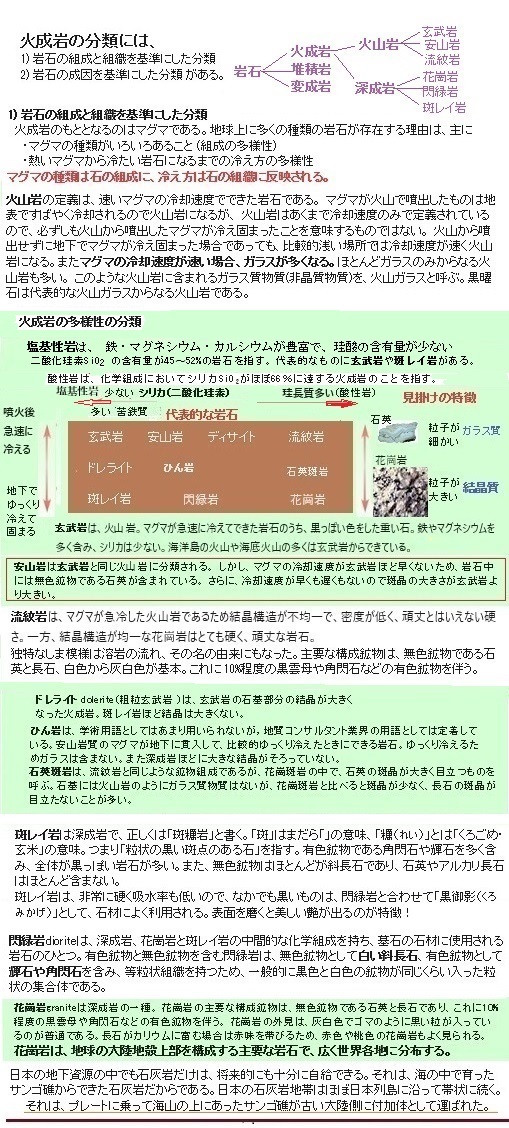

根石岳の輝石紫蘇輝石安山岩は、斜方輝石(紫蘇輝石)と単斜輝石(普通輝石)を含む中性火山岩で、玄武岩と流紋岩の中間に位置する。その輝石紫蘇輝石安山岩におけるSiO2含有率は、約52〜66 wt%(重量パーセント)で、これは一般的な安山岩のSiO2含有率の 57〜63 wt%範囲にほぼ納まる。

紫蘇輝石を含む安山岩は、特にソレアイト系列では、FeOが増加してもSiO2があまり増えない傾向があり、下限寄りの52〜58 wt%の可能性もある。ソレアイト系列の安山岩とは、鉄(FeO)に富みFeO/MgO比が高い。しかもアルミニウムAlO3に乏しい特徴をもつ安山岩で、主に海洋プレートや中央海嶺、背弧環境などで形成される火山岩である。結晶分化が進みやすい(マグマの進化)。

一方、日本列島のような島弧火山や大陸縁辺部であったためカルクアルカリ系列が主流となり、FeO含有量は低いが、Al2O3含有量は高いなどソレアイト系列の安山岩は比較的まれである。

輝石紫蘇輝石安山岩の輝石類には主に以下の2種が含まれる。普通輝石は緑黒色〜暗褐緑色で、透明感が乏しい単斜輝石に属する(単斜晶系)。単斜輝石とは、単斜晶系に属する輝石類の総称である。結晶の対称性が低く、三軸のうち二軸が直交しない構造を持つ。主な鉱物には、普通輝石Augite、緑輝石Diopside、灰鉄輝石Hedenbergiteなど。紫蘇輝石よりも後期に結晶化し、外側に成長することがある(並行成長)。

普通輝石は、単斜輝石の代表的な鉱物で、火成岩に広く分布する。化学組成は、(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)(Si,Al)2O6のように多様で、マグネシウム・鉄・カルシウムを含む。柱状または短柱状の結晶を形成する。高温で結晶化し、玄武岩・安山岩・輝緑岩などに多く含まれる。

紫蘇輝石は、やや透明感がある(斜方晶系)。斜方輝石に属し、鉄とマグネシウムを含む珪酸塩鉱物、色は暗緑色〜暗褐色で、柱状結晶として産出する。火山岩中では斑晶として現れ、高温で結晶化する傾向がある。

両者を含む安山岩は「両輝石安山岩」とも呼ばれ、火山活動のマグマの冷却過程で同時に結晶化したことを示す。

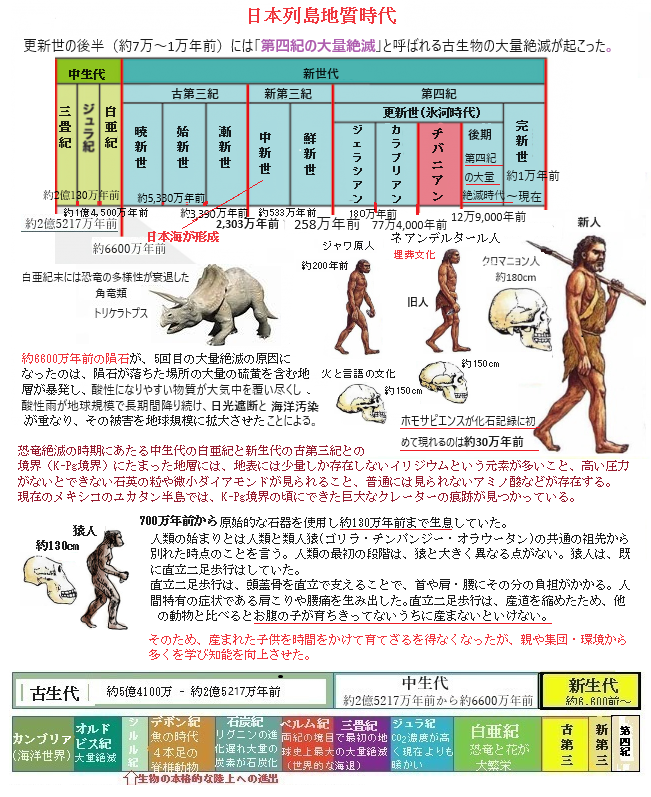

根石岳は新生代第四紀チバニアン期の約20万〜30万年前の八ヶ岳火山群の活動によって形成されたとされる。その火山活動の終息期に噴出したマグマが冷却・固化し、輝石類を含む安山岩質の山体を構成した。

根石岳の輝石紫蘇輝石安山岩は、斜方輝石(紫蘇輝石)と単斜輝石(普通輝石)を含む中性火山岩で、マグマの結晶分化や混合履歴を物語る鉱物組成を持っている。つまり、輝石紫蘇輝石安山岩のシリカ含有量は約57〜63 wt%で、中性火山岩に分類される。その結晶は、長柱状・板状で、しかも安山岩・閃緑岩などでは高温でも先に結晶化される。

紫蘇輝石の含有は、鉄に富むマグマや高温環境を示唆する。しかも、高温下で紫蘇輝石が先に結晶化するため、後に普通輝石が外側に成長する「並行成長」が見られることがある。この構造はマグマの混合や温度変化の履歴を反映している。根石岳周辺では、これらの鉱物が斑晶として安山岩中に分布し、地質学的に重要な標本とされている。この並行成長Parallel Growth現象では、一部の紫蘇輝石の内部に普通輝石が外側に成長する「並行成長」が観察されることであるが、これはマグマの急激な化学変化や温度変化によるものである。

|

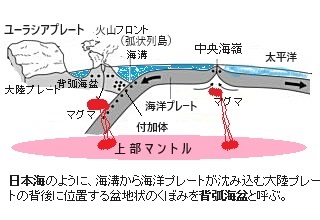

| 根石岳の紫蘇輝石の結晶化環境は、地下深部のプレート境界に由来するマグマ活動と密接に関係している。特に、沈み込み帯における水を含むマグマの上昇と地殻との相互作用が重要になる。 根石岳は八ヶ岳火山群の一部であり、この火山群は本州中部の沈み込み帯(太平洋プレートがフィリピン海プレートの下に沈み込む)の影響を受けている。 1. 沈み込みによる水の供給とマグマ生成。 沈み込む海洋プレートは水を含む堆積物や海底岩石を伴っており、これが地球内部で脱水反応を起こし、水を上部マントルに供給する。水はマントルの融点を下げ、部分融解を促進してマグマを生成する。このマグマは酸化的で水に富む性質を持ち、紫蘇輝石のような鉱物が安定して晶出しやすくなる。 2. マグマの上昇と地殻との反応 生成されたマグマは地殻を通って上昇する過程で、地殻物質との同化作用assimilationを受ける。この反応により、マグマの酸化状態がさらに高まり、Fe3+の割合が増加し、紫蘇輝石が形成されやすくなる。 3. プレート境界の構造とマグマの多様性 八ヶ岳火山群は、フォッサマグナの西縁に位置する地質的に複雑な地域であり、プレート境界の構造的な不均一性がマグマの組成や温度に多様性をもたらす。 これが、普通輝石と紫蘇輝石の共存という鉱物学的に興味深い現象を生み出す背景となっている。 |

このマグマ混合Magma Mixingにより、異なる組成や温度のマグマが混合することで、両輝石が同時に晶出させた。例えば、玄武岩質マグマと流紋岩質マグマが混合すると、中間的な安山岩質マグマが形成され、普通輝石と紫蘇輝石の両方が安定に存在できるようになる。この 同化作用Assimilationは、周囲の地殻物質を取り込むことで、マグマの化学組成が変化し、晶出鉱物の種類も増え変化も多様になる。根石岳周辺の地質環境に由来する地殻成分の同化が、輝石類の多様性に寄与した可能性が想定される。

根石岳の輝石紫蘇輝石安山岩は、八ヶ岳火山列の活動履歴を物語る岩石であり、マグマの進化過程や火山活動の多様性を理解する鍵となる。紫蘇輝石の存在は、比較的高温で酸化的な環境下での結晶化を示唆し、普通輝石との共存は複雑なマグマプロセスを反映している。これは、マグマの温度と酸素の豊富さが鉱物の形成に影響したことによる。つまり、根石岳のマグマが比較的深部で酸素に富んだ状態で冷却・結晶化したことを示す。紫蘇輝石は、斜方輝石に属する鉱物であるから、主にマグネシウムMgと鉄Feを含む珪酸塩鉱物である。それは、 紫蘇輝石が約1000℃以上の高温環境で安定して晶出するからで、これはマグマの初期段階、または深部での結晶化を示唆する。酸化的とは、酸素分圧(fO2)が高い状態を指す。この環境では、鉄がFe2+からFe3+へと酸化されやすくなり、紫蘇輝石の分子式は (Mg,Fe)SiO3、または (Mg,Fe)2Si2O6 であれば、紫蘇輝石のような鉱物が安定して形成される。またその酸化的条件は、地殻の浅部や酸素を多く含む地殻物質との反応によってもたらされることもある。

根石岳の輝石紫蘇輝石安山岩に紫蘇輝石が含まれることは、地質的意味を持つ。マグマの酸化状態が高かった八ヶ岳火山群のマグマは、地殻物質との同化作用や水分の影響により酸化的になった可能性がある。 一方、深部からのマグマ供給と紫蘇輝石の晶出は、比較的深い場所での高温結晶化を示唆し、根石岳のマグマが深部起源であることを示す手がかりになる。鉱物共存によるマグマ履歴の復元 • 普通輝石との共存は、温度や酸化状態の変化に富んだマグマ履歴を反映しており、複数のマグマ系列の存在やその混合の可能性を示唆する。

普通輝石と紫蘇輝石の共存が示すマグマプロセスでは、多段階結晶化(分化) が見られ、普通輝石Augiteは比較的高温で晶出する単斜輝石であり、マグマの初期段階で形成され、紫蘇輝石Hyperstheneは斜方輝石でありながら、やや低温で晶出する傾向もあり、普通輝石の後に形成されることもあり得る。両者が共存することは、寧ろ、マグマが冷却する過程で複数の温度帯が生じ、それが入り組む過程で結晶化が進行したことを示す。

根石岳周辺にはスリバチ状の火口跡があり、これは爆裂火口や噴火口の名残と考えられている。地質的に天狗岳と連続しており、同じ火山体の一部として形成された可能性が高い。輝石安山岩は風化しやすく、ザレ地(砂礫地)を形成する。このザレ地は水はけが良く、栄養分が乏しいため、コマクサなどの高山植物が適応して群生する。特に、根石岳の山頂付近では、岩屑地に咲くコマクサが火山岩の風化と植生の関係性を如実に物語っている。

目次へ

根石岳の地形は比較的なだらかで、安山岩の風化による穏やかな稜線が特徴で、天狗岳に向かうにつれて岩稜が急峻になり、同じ地質でも地形の違いが顕著になる。

夏沢峠を挟んで南北に異なる火山活動の履歴があり、根石岳は北八ヶ岳の火山活動の代表例と言える。根石岳と東天狗岳の間には直径約300mのスリバチ状火口跡があり、かつての火山活動の痕跡とされている。

天狗岳の地質も同様に安山岩質の火山体で、特に東天狗岳は岩稜が鋭く、火山活動の名残を強く残す地形であるが、崩壊地形が顕著で、887年の南海地震の際に山体崩壊が起き、岩屑なだれが発生し松原湖などの天然ダム湖が形成された。その山体崩壊の痕跡が知られている。

887年(仁和3年7月30日)の南海地震は「仁和地震」として知られている。平安時代前期に起きた大地震で、その規模はマグニチュード8.0〜8.5と推定され、南海トラフ沿いで発生した巨大地震であった。震源地は、南海トラフ沿い(北緯33.0度、東経135.0度付近)、プレート境界型の『南海トラフ巨大地震』であった。仁和地震の影響で八ヶ岳山麓の山体崩壊が起こり、千曲川の河道閉塞や松原湖の形成につながった。翌年(888年)決壊し洪水で下流域に大きな被害が及んだ。これは、天狗岳の崩壊と関係しているとされ、地震の影響が内陸部にも及んだことも示している。

京都を中心に五畿七道で甚大な揺れが発生し、官舎や民家が多数倒壊、死者も多数、津波による溺死者が摂津(現在の大阪・兵庫)で特に多く、被害が深刻であった。余震は8月末まで続き、長期間にわたる地震活動が記録されている。淡路島では津波によって砂嘴が失われたという記録もあり、地形にも影響を与えた。

|

| 天狗岳と根石岳の地質と植生の違いは、火山活動の履歴・地形の安定性・風化土壌の発達度・微気候の差異によって生じたと考えられている。 両山ともに輝石紫蘇輝石安山岩(中性火山岩)で構成され、八ヶ岳火山群の噴出物に由来する。 この岩石は風化しやすく、土壌生成に寄与する鉱物(普通輝石、緑輝石など)を含む。 天狗岳は山体崩壊の痕跡が顕著で、急峻で岩稜的な地形が多く、風化が進みにくい裸地や岩場が多く残っている。頂上付近は岩場や砂礫地が多く、植生は乏しい。風が強く、積雪や凍結の影響も大きいため、高山植物の分布は限られ、ハイマツやコケ類が点在する。天狗岳は風衝地形(風が強く吹き抜ける尾根や稜線)に位置し、乾燥・寒冷・風食の影響が強いため、植生が制限される.。 一方、根石岳は緩やかな稜線上に位置し、地形が比較的安定しているため、風化が進みやすく、土壌が厚く発達している。その高い水分保持力により、花畑が形成されやすい。また、地形が緩やかで、積雪の滞留や風の影響が緩和されることでく、積雪による保湿効果もあり、植物の生育に適した環境が整っている。 根石岳には草原状の地形が広がり、コマクサ・チングルマ・ウルップソウなどの高山植物が豊富になる。 天狗岳と同じ火山岩質を持ちながらも、地形の安定性・風化の進行度・微気候の違いが、天狗岳と根石岳の植生のコントラストを生み出している。このような違いは、八ヶ岳火山群の中でも特に顕著で、火山地形の成長と風化・侵食の時間差が生態系に与える影響を観察する好例と言える。 |

根石岳の山頂付近のザレ地は、火山活動に由来する安山岩の風化と浸食によって形成された地形で、特に、輝石紫蘇輝石安山岩の風化特性がザレ地の発達に大きく関与している。根石岳は、天狗岳と同様に火山性の地形を持つが、主に輝石紫蘇輝石安山岩という中性火山岩で構成されている。これは玄武岩と流紋岩の中間的性質を持つ岩石で、高山環境では、凍結融解作用(凍結破砕)が激しく、岩石が細かく砕かれやすい。特に安山岩は風化により脆くなりやすく、粒状に崩壊する。砕かれた岩片は、重力や降雨、融雪水によって斜面を移動し、礫・砂・細粒土壌が混在するザレ地を形成する。

ザレ地は水はけが良すぎて保水性が低く、土壌が安定しにくいため植生が乏しい。これがさらに風化・浸食を促進した。根石岳のザレ地には、コマクサやチングルマなど、乾燥・貧栄養・風当たりの強い環境に適応した高山植物が点在する。特にコマクサは、ザレ地の象徴的存在であり、根で礫を固定する役割も果たしている。

根石岳は稜線上の緩やかな草原地形で、南八ヶ岳の険しさと北八ヶ岳の穏やかさの境界に位置している。山頂部は岩と砂礫が広がる広場状の地形で、休憩や展望に適した場所でもある。

天狗岳は岩場が多く、植生は根石岳よりも乏しい。黒百合ヒュッテ周辺や天狗の奥庭では苔や針葉樹林が美しく、北八ヶ岳らしい原生林の雰囲気が濃い。

夏沢峠(標高約2,440m)は、南八ヶ岳と北八ヶ岳の境界とされる鞍部で、地形的には火山体の接合部に位置する。峠の南側には硫黄岳、北側には箕冠山(標高 2,590m)・根石岳が連なり、火山活動の時代的・地質的な違いが交錯する。箕冠山は、八ヶ岳連峰の北八ヶ岳にある山で、根石岳から夏沢峠への登山道の間に位置する。地形図を見ると、峠から箕冠山・根石岳にかけては比較的なだらかな稜線が続き、天狗岳に向かって急峻になる様子が分かる。

八ヶ岳火山群は第四紀カラブリアン期の約100万年前から活動を開始し、南八ヶ岳の赤岳・硫黄岳などが先に形成された。北八ヶ岳の火山活動は比較的新しく、根石岳や天狗岳は次の時代チバニアン期の約20万〜30万年前に噴火活動が開始されたと考えられている。根石岳のスリバチ火口や天狗岳の崩壊地形は、火山活動の終息期における地形変化の証拠となる。

天狗岳と根石岳はほぼ同時期に形成された可能性が高いが、詳細には微妙な違いがあると考えられている。東天狗岳 (標高2646m)、西天狗岳 (標高2645m)、輝石安山岩を主とする火山岩で、その形成は八ヶ岳火山群の中でも比較的若い火山体で、第四紀更新世後期(約10万年前以降)の活動によって形成されたと考えられている。887年の南海地震の際に山体崩壊が起き、岩屑なだれが発生し松原湖などの天然ダム湖が形成された。

根石岳(標高2603m)の地質も天狗岳と同様に輝石紫蘇輝石安山岩で構成されており、火山活動の産物であり、天狗岳と同じく八ヶ岳火山群の一部で、同じ火山活動期に形成された可能性が高いとされている。天狗岳と根石岳は、同じカルデラ構造の縁に位置しており、地質的に密接な関係が見られる。特に、天狗岳の山体崩壊は根石岳付近から中山峠にかけての範囲を含んでおり、両者が同じ地質イベントの影響を受けていることが分かる。

根石岳のザレ地に咲くコマクサは高山植物の象徴であり、天狗岳の岩稜と苔の森は北八ヶ岳の地形と植生の多様性を際立たせている。両者の対比は、火山活動と気候・標高の違いが生み出した自然の美のコントラストである。

ザレ地とは、風化した火山岩が砕けてできた砂礫地で、水はけが良く、栄養分が乏しいため、植物の生育には厳しい環境となる。コマクサは、高山植物の女王と呼ばれる多年草で、根石岳山荘周辺のザレ地に群生し、開花期には一面が淡紅色に染まるほど咲き誇る。特にコマクサは、ザレ地の象徴的存在であり、根で礫を固定する役割も果たしている。この厳しい環境に適応した植物で、根石岳の火山性地質と標高(約2,600m)が生育に適している。イワウメやウルップソウなども見られ、高山帯特有の花々が繊細に共演している。

天狗岳は岩稜と苔の森の二面性がある。その岩稜地形は、特に東天狗岳は鋭い岩稜が連なる火山性地形で、登山者にアルペン的な印象を与える。崩落地や火口跡もあり、火山活動の痕跡が地形に刻まれている。

天狗の奥庭〜黒百合ヒュッテ周辺の苔の森は、シラビソやコメツガなどの針葉樹林に覆われ、苔が一面に広がる幻想的な森は、湿度が高く、日照が限られる環境が苔の繁茂に貢献し、北八ヶ岳らしい静寂と神秘性を感じさせる。その天狗の奥庭は、八ヶ岳火山群の火山活動によって形成された岩場地形で、現在は高山植物と針葉樹林が広がる静かな絶景スポットで、特に、東天狗岳からの下りルートに位置する、稲子岳や中山方面の眺望は素晴らしい!天狗の奥庭は、天狗岳の東側に位置し、安山岩質の火山岩が風化・浸食されて形成された岩場地形で、八ヶ岳は約100万年前から活動を始めた複成火山で、天狗岳周辺は比較的新しい火山体である。天狗の奥庭は、火山噴出物(溶岩・火砕流)や火山岩の露出部が風化し、岩場やザレ地となった場所で、馬の背状の岩稜や断崖、岩壁が連なり、岩場を巻くように登山道が整備されている。風化した岩石が堆積し、礫混じりの不安定な地面が広がっている。

天狗の奥庭周辺には、ダケカンバやシラビソ・コメツガなどの針葉樹林が広がり、林床にはハクサンシャクナゲやチングルマなどの高山植物が点在する。東天狗岳から奥庭にかけては、稲子岳の断崖や中山の稜線、遠くに浅間山や金峰山・瑞牆山(みずがきやま)まで望める絶景ポイント!

唐沢鉱泉からの周回ルートや黒百合ヒュッテ経由のルートで訪れることもでき、晴天時には美しい展望が広がる一方、霧や悪天候時には道迷いの危険もある。天狗岳の険しさとは対照的に、奥庭は静寂に包まれた神秘的な空間で、登山者にとっては癒しと感動の場となっている。

天狗の奥庭は火山活動によって生まれた岩場地形が、風化と植生によって静かな高山庭園へと変貌した。

天狗岳は、岩稜・崩落地・火口跡、幻想的で湿潤な原生林、崩落地、爆裂火口、岩稜、苔、シラビソ、コメツガ。この対比は、標高・地質・水分条件の違いによって生まれたもので、八ヶ岳の多様性を象徴している。

八ヶ岳は天狗岳を境に、荒々しい岩稜が続く南八ヶ岳と、北に針葉樹の原生林が広がる北八ヶ岳とに景観が一変する。北八ヶ岳は新八ヶ岳期に活動した若い火山群で、蓼科山・北横岳・天狗岳・根石岳などが含まれる。

噴火はテフラtephra(ギリシャ語で「灰」の意、火山灰・軽石・スコリア・火砕流堆積物・火砕サージ堆積物などの総称)や溶岩流の形で繰り返し発生し、地層にその痕跡が残されている。

火砕サージ堆積物は、火砕流に似ているが火山ガスの比率が高いため密度が小さく、高速の風圧で薙ぎ払うように流動する。単にサージsurgeともいう。Surgeとは『波のように打ち寄せる』『殺到する』などの意味があり、火山ガスが多いため、火砕流とは異なり乱流するその風圧は、時には時速100kmを超える高速で移動する。

固体粒子が少なく主体が火山ガスの乱流であるため粒子が落ちやすく、サージとしての流動形態はあまり長続きしない。到達距離は最大で5km程度と考えられている。

目次へ

赤岳は八ヶ岳連峰の最高峰で、標高2,899m。名前の由来は山肌の色、赤岳の岩肌は酸化鉄を含む安山岩や玄武岩が風化し、赤茶けた色を呈している。朝日や夕日に照らされると、周囲の山々よりも赤く見えることが多く、視覚的印象から「赤岳」と呼ばれるようになったとされている。山頂は、岩稜が鋭く、荒々しい雰囲気、赤岳神社があり、信仰の対象にもなっている。標高2,899mの赤岳南峰山頂に鎮座、隣には「太政宮」があり、六神三十柱を祀るとされる。

|

| 西側の車山高原から八ヶ岳連峰を眺めると、堂々たる成層火山の山容で対峙しているのが赤岳と阿弥陀岳! |

「太政官が建立する正式な太政宮」というものは歴史上存在しない。太政官は律令制における最高官庁で、行政・立法・司法を統括する機関であった。奈良時代から平安時代にかけて重要な機関であったが、宗教施設を建立する役割は担っていない。「太政宮」という名称について 古代日本の神社制度や律令制の中に「太政宮」という正式な社殿や神社は確認されていない。国家機関である太政官が建立したものは存在しない。

国家と宗教施設の関係 律令制下では「神祇官」が神事を司り、伊勢神宮などの国家的祭祀を統括した。太政官は政治の中枢であり、神社の建立は神祇官や地方豪族・氏族の役割であった。

周囲には諏訪信仰に特徴的な御柱が小規模ながら建てられ、西向きに夕陽を望むよう配置されている。赤岳は「摩利支天山」とも呼ばれ、御嶽山や乗鞍岳などと同様に摩利支天信仰の対象となった。摩利支天は、サンスクリット語の「マーリーチ(光の精霊)」に由来し、古代インドの神話に登場する女神で、陽炎や太陽の光を象徴し、目に見えない存在でありながら強大な力を持つとされている。摩利支天は、悪霊や邪気を祓う力を持ち、信仰する者を不可視の状態にして敵から守るとされている。

日本における摩利支天信仰は、奈良時代に仏教と共に日本に伝わり、平安時代には貴族社会の守護神として定着した。鎌倉時代以降、武士社会に浸透し、戦乱の時代において、摩利支天の「不可視の力」は武士たちにとって非常に魅力的であった。多くの武将が摩利支天を祀り、戦いにおける勝利と無事を祈願した。彼女は亥(イノシシ)の上に乗る姿で描かれることが多く、弓矢を持つ戦士としても信仰されている。また、摩利支天は商売繁盛や家庭円満を願う神としても信仰され、庶民の間にも広がった。摩利支天は、古代から現代に至るまで、多くの人々に信仰され続けている神であり、その信仰は日本文化に深く根付いている。 また、御柱の存在から諏訪大社系の信仰圏に属していたことが窺える。

山頂からは富士山・南北アルプス・奥秩父などが一望できる360度の大展望で、晴天時には富士山 • 南アルプス(甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳など)、 北アルプス(槍・穂高連峰)、中央アルプス(木曽駒ヶ岳など)、奥秩父連峰(瑞牆山・金峰山など)、植生は苔むす森から高山植物まで多彩である。しかも標高差が大きく、登山道ごとに植生が変化する。低〜中腹(美濃戸口〜行者小屋)は、苔むす森であり、シラビソ・コメツガなどの針葉樹林帯に、ミズナラ・ダケカンバなどの広葉樹も混在する。中腹〜稜線(地蔵尾根・文三郎尾根)は、立ち枯れ帯、風雪に晒された樹木が白骨化したような景観に、イワツメクサ・チングルマ・コマクサなど高山植物が見られる。 稜線〜山頂は、岩場が中心で植生は乏しいが、夏には岩の隙間に高山植物が咲き、苔や地衣類が岩肌に張り付くように生育いている。

赤岳の山頂が北峰と南峰に分かれている背景には、過去の大規模な山体崩壊が関係している。新生代第四紀更新世チバニアン期の約34万年前には、赤岳・阿弥陀岳・中岳は、合わせて標高3,400m級の一体の巨大火山だったと推定されている。赤岳と阿弥陀岳の地層が、中岳を中心に左右対称であることからも頷ける。

赤岳の山頂が北峰と南峰に分かれている背景には、過去の大規模な山体崩壊が関係している。新生代第四紀更新世チバニアン期の約34万年前には、赤岳・阿弥陀岳・中岳は、合わせて標高3,400m級の一体の巨大火山だったと推定されている。赤岳と阿弥陀岳の地層が、中岳を中心に左右対称であることからも頷ける。中岳の存在は、八ヶ岳がかつて赤岳を中心とした巨大な成層火山だったことの証左とされている。中岳の地形や地質は、赤岳と阿弥陀岳の地層が中岳を挟んで対称的であることから、中岳はその中心軸にあたると考えられている。中岳周辺の鞍部や崩壊地形は、過去の大規模な山体崩壊の名残とされている。

行者小屋から中岳道を経て中岳のコルcol(鞍部)を通り、赤岳や阿弥陀岳へ縦走するルートが整備されている。中岳の山頂は森林限界を超えており、展望は良好、赤岳や阿弥陀岳を望む絶好のビューポイントになる。中岳周辺の鞍部や崩壊地形は、過去の大規模な山体崩壊の名残である。チバニアン期の約25万〜13万年前に大規模な山体崩壊が起こり、現在のような複数の峰に分かれた。この崩壊によって流出した岩石は甲府盆地にまで達し、日本最大級の山体崩壊とされている。

赤岳は、既に第四紀更新世カラブリアン期の約130万万年前以降に活動した火山であり、主に安山岩質の噴出物から成る成層火山体であるため、「第四紀の安山岩質火山体」に分類される。そのため地形や噴出物が比較的若く保存されている。赤岳の噴出物は主に安山岩質の溶岩流や火砕物であり、普通輝石・紫蘇輝石・橄欖石を含む中性~塩基性の鉱物組成を示す。安山岩は、SiO2含有量が中程度(約57〜63%)で、粘性も中庸で、これは、成層火山体の形成に適した噴出物と言える。

(成層火山を形成する安山岩のSiO2含有量は、一般に最低でも約57 wt%が目安とされている。これは火成岩の分類に基づくもので、安山岩は玄武岩(SiO2 45〜52 wt%)と流紋岩(SiO2 63 wt%以上)の中間に位置する「中間岩」に分類される。安山岩の定義では、SiO2含有量が 57〜63 wt% の火山岩とされる。玄武岩質安山岩basaltic andesiteでは、SiO2が 52〜57 wt% の岩石言う。安山岩よりもやや苦鉄質である。

成層火山は、比較的粘性の高いマグマによって形成されるため、SiO2含有量が高めの安山岩質マグマが適している。SiO2が 57 wt%未満 の場合、マグマの粘性が低く、車山のような盾状火山のような広がりやすい形状になりやすいため、成層火山の形成は不可能である。富士山・箱根火山・西之島などは安山岩質の成層火山として知られている。日本列島の沈み込み帯に形成された八ヶ岳は、安山岩質マグマが主流であり、その成層火山の形成に寄与している。

群馬県甘楽郡下仁田町と長野県佐久市に跨る標高1,422.7 mの荒船山の『荒波を進む軍艦』を思わせる山容は、SiO2含有量が 59.6 wt%の安山岩が、新第三紀中新世の約800万年前の火山活動による噴出で形成された。山体は安山岩質溶岩や火砕岩から構成されており、SiO2含有量は約59〜60 wt%とされ、成層火山的な特徴を持つ火山岩体であった。

現在の荒船山は、火山としての形状よりも侵食によって残された溶岩台地のような姿をしており、軍艦のような平らな山頂部を持つ「テーブルマウンテン」型で、遠くから見ると巨大な船が浮かんでいるように見えることから「荒船山」と呼ばれている。

伊豆大島の噴出物のSiO2含有量は 53.5〜56.9 wt% とやや低めで、玄武岩質安山岩に近い。この場合、成層火山というよりは、やや広がりやすい火山地形になった。)

赤岳の円錐形の成層火山体は、溶岩流と火砕物が交互に積み重なった構造を持つ。地形発達史的には、成層火山に分類される第四紀火山の典型例であり、第1期~第3期の発達段階を経た可能性が高いとされている。マグマの化学組成と鉱物相に基づく分類では、、安山岩質マグマは、沈み込み帯に特有の水を含む中性マグマで、還元的環境下ではFe2+に富む鉱物が安定する。還元環境でFe2+に富む鉱物が安定すると、地質には暗色化、磁性の変化、元素の移動性増加、そして特定の鉱物、例えば磁鉄鉱Fe3O4(Fe2+とFe3+の混合原子価を持つ磁性鉱物)や菱鉄鉱FeCO3(炭酸塩鉱物、還元的な湖底や地下水環境で形成)の生成といった特性が生じた。これらは堆積環境や地下水の化学、岩石の変質作用に深く関わる。

磁鉄鉱はマグマの冷却・分化過程で形成され、菱鉄鉱は熱水作用や堆積環境で生成されるため、両者はマグマとの関係性がそれぞれ異なる。

磁鉄鉱Fe3O4は火成岩の形成過程で晶出する代表的な鉄鉱物であり、マグマとの関係が深い。 マグマが冷却すると、比重の大きい磁鉄鉱などが先に晶出し、重力分化によってマグマ溜りの底に沈降・濃集する。この過程で形成された鉱床は「正マグマ鉱床」と呼ばれ、鉄・ニッケル・銅・白金などが含まれる。一部のマグマでは冷却中に金属硫化物融体(鉄・ニッケル・銅に富む)が分離し、底部に濃集して鉱床を形成する。また、マグマが周囲の岩石と接触し、高温の流体相が岩石を変成させることで磁鉄鉱が生成されることもある(岩手県釜石鉱山・埼玉県秩父鉱山)。

菱鉄鉱FeCO3は、炭酸塩鉱物であり、マグマとの直接的な関係は薄く、主に熱水作用や堆積環境で形成される。 マグマ由来の熱水が岩石の割れ目に浸透し、冷却されることで鉄分が炭酸イオンと結合し、菱鉄鉱として沈殿する。火山岩の隙間や酸化帯などに産出し、続成作用によって形成されることが多い堆積性鉱床では、菱鉄鉱は石炭層と共に産することがあり、泥鉄鉱の主成分として団塊状に産出する。石灰岩中の菱鉄鉱が風化して褐鉄鉱になることもある。

菱鉄鉱は酸化帯において風化・酸化され、褐鉄鉱などの二次鉱物に変化することが多く、酸化帯はその転移の場である。酸化帯は、鉱床の上部に位置する地表に近い酸素・水に富む環境で、鉱物が風化・酸化される領域である。主に硫化鉱物が酸化されて二次鉱物に変化する。酸化帯の下には還元帯(富鉱帯)があり、金属イオンが再沈殿して濃集することがある。

酸化帯では酸素や水の影響でFe2+がFe3+に酸化され、褐鉄鉱(goethite, limonite)などの水酸化鉄鉱物に変化する。

反応例: 4FeCO3+O2+6H2O ⇒ 4Fe(OH)3+4CO2

南八ヶ岳は、八ヶ岳火山列の中でも急峻な地形と安山岩質の火山体が特徴で、以下のような活動史が明らかになっている。 活動開始の約130万年前における最初期の活動は、中岳の玢岩(ひんがん)質噴出に始まり、これが南八ヶ岳の火山活動の起点とされた。この時期は「古八ヶ岳期」に分類され、火道岩体や貫入岩体、溶岩・火砕岩が形成された。

南八ヶ岳は、八ヶ岳火山列の中でも急峻な地形と安山岩質の火山体が特徴で、以下のような活動史が明らかになっている。 活動開始の約130万年前における最初期の活動は、中岳の玢岩(ひんがん)質噴出に始まり、これが南八ヶ岳の火山活動の起点とされた。この時期は「古八ヶ岳期」に分類され、火道岩体や貫入岩体、溶岩・火砕岩が形成された。中岳とは、南八ヶ岳火山群の中心部に位置する火山体の一部であり、八ヶ岳火山活動の初期段階において玢岩質火道岩や貫入岩、溶岩、火砕岩などを噴出した「火山の根」に相当する地質構造で、南八ヶ岳の火山活動は、地質学的に「古八ヶ岳期0期」に分類され、この時期に形成された火山体が中岳と呼ばれる領域に該当する。現在の赤岳周辺(美濃戸~赤岳の中間部)にあたる地域が、中岳の地質構造に相当すると考えられている。

玢岩質火道岩とは、マグマが地表に達する前に地下浅部で冷却・固結した「半深成岩(地表近くで冷却された火成岩)」であり、大きな斑晶と微細な石基が混在する斑状組織(冷却速度が深成岩より速く、火山岩より遅い ため 結晶成長が途中で止まり、斑晶が形成される)を持つ中性~苦鉄質の火成岩で、SiO2含有量が中性(約55〜63%)、主な鉱物は斜長石(斑晶として顕著)と 輝石・角閃石などの苦鉄質、鉱物 の色調は、灰色~暗緑色が多く、斑晶が目立つ。主に安山岩やデイサイトに近い組成を持ち、火山活動の初期に火道岩体や岩脈として貫入し、後の火山活動の基盤となる。

火山活動の年代測定は、『K-Ar法』などによる年代測定で、赤岳の活動時期が第四紀に属することが確認されている。また、地形保存状態では、赤岳は侵食が比較的少なく、火山体の形状が明瞭に残っているため、第四紀火山として扱われる。

赤岳は、南八ヶ岳に属し、,主に安山岩質の溶岩と火砕物から成り、複数の噴火期を経て現在の険しい山容が形成された。

南八ヶ岳の火山活動は、カラブリアン期の約130万年前に始まり、特に赤岳・横岳などを中心とした安山岩質の成層火山群が形成された。これらは複輝石安山岩を主とする成層火山で、比較的粘性の高い溶岩と火砕物を繰り返し噴出し、急峻な山体を築いた。

その赤岳の「複輝石安山岩」が、厳しい風雪にさらされても崩れない緻密で堅硬な岩質となって、八ヶ岳のアルペン的な美しさを長く支え続け、特に赤岳の風化・浸食に対する抵抗性と成層火山としての構造的特徴を示している。

赤岳が主体とする複輝石安山岩は、普通輝石(単斜輝石)と頑火輝石(斜方輝石)を含み、結晶が緻密であるため、より硬質になる。この鉱物組成が風化に強く、浸食抵抗性を高め、山体の崩壊を抑制する。南八ヶ岳の古期活動では、塩基性〜中性の複輝石安山岩溶岩が広範囲に噴出し、裾野を広く形成した。広い裾野と厚い溶岩層が、山体の基盤を強固にし、重力崩壊に対する安定性を高めている。安山岩は密度が高く(約2.7 g/cm3)、吸水率が低い(1〜2%程度)ため、水による劣化や崩壊も起こりにくい。また 節理は存在するものの、塊状構造を持つため、大規模な崩壊を起こしにくい。

赤岳は南八ヶ岳の主峰であり、アルペン的な険しい山容を持ちながらも、火山岩の堅硬さによって稜線が長期にわたり保持されている。北八ヶ岳の穏やかな山容と対比されるが、南八ヶ岳の険しさはむしろ岩質の安定性の証左とも言える。複輝石安山岩の「節理」と「塊状構造」が一見矛盾するように見えるが、塊状構造は、溶岩が流出・堆積した後に比較的均質に冷却固化することで形成される。つまり輝石安山岩は結晶が多く、粘性が高いため、流動性が低く「塊状の岩体」として固まる傾向がある。そのため、全体としては「塊状構造」が基盤となる。

溶岩が冷却すると体積収縮が起こり、応力が解放される際に割れ目=節理が形成される。特に安山岩は玄武岩ほど規則的な柱状節理を作らず、不規則な節理網を発達させる。この節理が塊状構造の内部に「割れ目」として入り込む。実際、成層火山の山体は、自重・地殻応力・火山活動による膨張収縮など複数の応力が重なる。これにより、塊状の安山岩体の内部に方向性のある節理が追加される。その結果として「塊状の基盤+節理網」という二重構造が成立する。

塊状構造は「全体の骨格」 、節理は「骨格に走る亀裂」 、両者は、塊状の岩体の中に節理が刻まれているという関係になる。節理は風化や崩壊の起点になりやすいが、複輝石安山岩は結晶が緻密で硬質なため、節理が入っても大規模な崩壊を起こしにくい。塊状構造が山体の「強固な基盤」を維持し、節理は局所的な割れ目として存在することで、安定性と割れ目の両立が可能になり、全体は堅牢な塊として山体を支えながら、その内部には冷却や応力の記憶が節理として刻まれている。つまり「塊としての安定」と「割れ目としての記録」が共存している。

赤岳の複輝石安山岩に発達する節理は、山体の安定性を弱める「割れ目」として働き、過去の大規模山体崩壊や岩屑流の発生に直接関わってきた。節理は水の浸透や凍結破砕を促し、応力集中の場となることで、山体の一部が崩壊しやすくなる。節理は岩体の内部に「割れ目」を作り、応力が集中する場所となる。節理に沿って雨水や融雪水が浸透し、凍結融解作用によって岩盤が徐々に破砕される。地震や火山活動による振動が加わると、節理に沿って岩盤が一気に破断し、大規模な崩壊を引き起こす可能性を秘めている。

南八ヶ岳はかつて標高3400m級の巨大火山体でしたが、約25万〜13万年前に大規模な山体崩壊が発生し、現在の赤岳・阿弥陀岳の姿になったと考えられている。この崩壊では、節理に沿った岩盤の破断が進み、岩屑流が甲府盆地まで到達したとされ、日本列島最大級の山体崩壊であった。南八ヶ岳はかつて標高3400m級の巨大火山体でしたが、第四紀チバニアン期の約25万〜13万年前に大規模な山体崩壊が発生し、現在の赤岳・阿弥陀岳の姿になったと考えられている。この崩壊では、節理に沿った岩盤の破断が進み、岩屑流が甲府盆地まで到達した。節理は岩体の安定性を弱める要因であり、赤岳のような成層火山では山体崩壊のトリガーとなる。水・凍結作用・地震動が節理に作用すると、岩盤は急速に破断し、岩屑流として流下する。赤岳の現在の姿は、こうした節理を介した大規模崩壊の歴史的産物であり、地質的安定性と脆弱性が共存している。

輝石紫蘇輝石安山岩は、紫蘇輝石(斜方輝石)+普通輝石(単斜輝石)を主成分鉱物とし、比較的深部由来のマグマを成因とするため、特に紫蘇輝石・普通輝石・橄欖石に多く含まれるマグネシウムMg・鉄Feに富み、シリカ(二酸化珪素)が少ないため塩基性maficに分類される。シリカSiO2(二酸化珪素)の含有量は火成岩の分類において非常に重要な指標であり、シリカが少ないほど塩基性basicで、苦鉄質mafic岩に分類される傾向がある。紫蘇輝石・普通輝石・橄欖石は、高温で結晶化したため密度が高いという特徴があり、酸化還元状態redox stateがやや『還元的』になる。

赤岳の地質において、紫蘇輝石・普通輝石・橄欖石は、マグマの性質と冷却過程に深く関与し、還元的な酸化還元状態は鉄やマグネシウムの保持を促進し、これら鉱物の安定化を支えた。

目次へ

①蓼科山の山頂風景

蓼科山は、八ヶ岳連峰北端にそびえる独立峰的な円錐形の火山で、成層火山stratovolcano(コニーデ型;独, Konide)としての基盤の上に、高粘性溶岩が盛り上がって形成された溶岩円頂丘(トロイデ型:独, Tholoide)を重ねた「複式火山」である。「stratovolcano」は、「stratum」(層)と「volcano」(火山)から派生した言葉で、層の積み重ねから形成される火山を指す。つまり、コニーデ型火山にトロイデ型火山が噴出してせり上がってできた二重式火山で、岩塊に埋めつくされた山頂は円形で直径約100m、わずかに噴火口跡が窪み、火山であった名残りを感じさせる。

窪みには蓼科神社奥宮の石祠が祀られている。蓼科山の山体は諏訪盆地や佐久盆地を見下ろす独立峰であり、古代から信仰の対象となり、頂上には蓼科神社奥宮が鎮座する。創建時期は不詳であるが、古代から蓼科山は霊峰として信仰されており、山岳信仰の対象として早くから祀られていた。最古の記録『日本三代実録』には、878年(元慶の乱、蝦夷の反乱の時代)、蓼科神に従五位下の神階が授けられたと記されている。このことから、平安時代以前にすでに社が存在していたと考えられる。

古くは「高井大明神」「飯盛神」「八王子権現」「八塩権現」などと呼ばれていた。明治8年(1875年)に現在の「蓼科神社」に改称された。奥宮の祭神は高皇産霊神(たかみむすびのかみ)、倉稲魂神(うかのみたまのかみ)、木花佐久夜毘売(このはなさくやひめ)であるが、山頂に鎮座する奥宮は蓼科山そのものを御神体とし、古代からの山岳信仰を継承している。

蓼科山は霊峰として古代から信仰されており、山岳信仰の対象として早くから祀られていた。また蓼科山は「諏訪富士」とも呼ばれる独立峰で、諏訪盆地や佐久盆地からよく目立つため、古代から人々に畏敬されてきた。山頂の奥宮と山麓の北佐久郡立科町芦田高井の蓼科神社里宮との二社構成は、山岳信仰と里の生活を結びつける典型的な形態であった。

里宮は推古天皇12年(604年)の奉祀と伝えられ、坂上田村麻呂や平維茂が社殿を修造した記録も残っているが、創建年代は不詳で、平安以前からの古社とされる。拝殿は入母屋造、背後の本殿は流造(ながれづくり)で覆屋に収められている。「流造」は、日本の神社建築様式のひとつで、屋根の正面側を長く伸ばして庇を流れるような曲線を描き、向拝を形成する形式で、全国で最も多く見られる神社本殿の様式である。

参道入口には、神代杉(じんだいすぎ)が聳え、樹齢約1500年、樹高39m、目通り10mの巨木として立科町の天然記念物に指定されている。 蓼科山は標高2,531 m、独立峰のように見える円錐形で、山頂部は広いブロック状溶岩(露岩)に覆われている。山体と周辺には、高粘性溶岩による溶岩円頂丘lava domeに由来する火山地形が列をなして分布し、山体内部にも同方向性の古い火山体が重なっている。

初期の成層火山形成では、繰り返す噴火で、火口周辺に溶岩流や火砕物が交互に堆積し、コニーデ(成層火山)として円錐形の山体が立ち上がった。その山体の上位に、粘性の大きい溶岩(溶岩ドームlava dome)が押し上げられ、急傾斜のドーム状地形となって重なり、北側から見ると二段構造の『お供え餅』のような山容を作る。 頂上付近は冷却・収縮で割れたブロック状の溶岩で広く覆われ(山頂部のブロック溶岩被覆)、森林が育ちにくい荒々しい岩海が360℃の展望帯を形づくっている。

近年の活動はおおむね第四紀後期更新世の約3万年前に遡るとされ、この時期に、山頂部から安山岩質の溶岩流が噴出し、現在の円錐形の山容を形成した。当時の火砕流や大規模な軽石噴出は確認されていないが、溶岩の粘性が高く、流動性に乏しいため、山頂に厚い溶岩円頂丘を築いた。この活動によって「諏訪富士」と呼ばれる優美な円錐形が完成した。

この活動によって「諏訪富士」と呼ばれる優美な円錐形が完成した。頂上部はブロック状の溶岩で覆われ、森林が育たないため360度の展望が得られる地形となった。その後、地形は全体として休止期の風化・侵食過程へ移っていく。火山活動後の安定した地形は、氷期・後氷期の植生変化や「縞枯れ現象」など独特の自然環境を生み出した。

目次へ

②蓼科山の形成過程

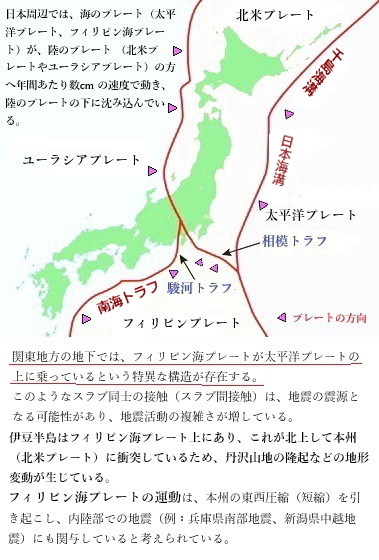

蓼科山の噴火は第四紀チバニアン期の約50万年前ごろに始まったと考えられており、最新の噴火は約30万年前に起きたとされる。その活動の切っ掛けは、八ヶ岳火山列の形成に関わるマグマ供給系の変化で、背弧側に沈み込む太平洋プレートとフィリピン海プレートの複合的な沈み込みがこの地域の火山活動を誘発したと理解されている。八ヶ岳火山列は南の編笠山から北の蓼科山まで約21kmにわたる「火山列」で、最新の研究では、八ヶ岳火山の活動は約50万年前から現在まで続いているとされ、その北端に位置する蓼科山もこの時期に活動を開始したと考えられている。蓼科山の最後の噴火は約30万年前で、山頂部の溶岩ドーム形成に関わったとされる。

蓼科山の溶岩は主に角閃石安山岩〜石英安山岩(安山岩より粘性の高いデイサイト質に近い)で、北八ヶ岳の新期活動に特徴的な珪長質溶岩円頂丘を形成した。安山岩とディサイトの違いは、主にシリカSiO2の含有量と鉱物組成にある。安山岩のSiO2含有量は 57〜63 wt%、ディサイトのSiO2含有量は63〜70 wt%、安山岩は中間的な火山岩で、ディサイトはそれよりも珪長質で石英に富む火山岩で流紋岩に近い。

鉱物組成では、安山岩は斜長石・輝石・角閃石・少量の石英を含み、中性火山岩と呼ばれる。灰色〜黒っぽい色が多く、日本の火山に広く分布、富士山や箱根火山の溶岩に代表される。その安山岩質マグマは、「中性火山岩」で、玄武岩と流紋岩の中間的存在で中程度の粘性、ブルカノ式噴火Vulcanian eruptionや溶岩ドームを形成する。ブルカノ式噴火は、安山岩質の粘り気の強いマグマが爆発的に噴出するタイプの噴火で、火山灰や火山弾を大量に放出し、特に火口が粘性の高い溶岩で塞がれ、内部圧力が高まることで突発的な爆発が起こるため大砲のような轟音や衝撃波を伴ない火山灰・火山礫・火山弾が噴出する。通常 、地表から 5kmから10kmの高さに達する噴火柱 を形成する。

浅間山・阿蘇山・桜島などで典型的なブルカノ式噴火が見られる。桜島では年間数百回の爆発が記録されることもある。

(ヴァルカニアン噴火はイタリア南部のエオリア諸島弧にある火山島、ヴルカノ島の火山噴火【1888–1890年】にちなんで名付けられた。イタリアの司祭ジュゼッペ・メルカリと火山学者は、ヴルカーノ島で噴火を観察した後、「ヴァルカニアンvulcanian」という名前を作り出した。)

|

| 輝石橄欖岩は、橄欖石olivineを主体とし、輝石(斜方輝石や単斜輝石)を多く含む超塩基性火成岩であり、地球の上部マントルを構成する代表的な岩石の一つで、部分融解すると玄武岩質マグマを生じる。 橄欖石は、ケイ酸塩鉱物のグループ名。マグネシウムMgや鉄Feのネソケイ酸塩鉱物である。苦土橄欖石Mg2SiO4と 鉄橄欖石Fe2SiO4との間の連続固溶体をなす。 多くの橄欖石は、地球マントル最上部の大部分を占め、地上に火成岩として出てきた橄欖岩peridotiteもマントル由来である。 橄欖岩peridotiteは、橄欖石を60%以上含む超塩基性岩で、輝石橄欖岩はその中で輝石の割合が高いタイプを指す。 - 主な種類 - -斜方輝石橄欖岩は、橄欖石+斜方輝石が主体。 -単斜輝石橄欖岩は、橄欖石+単斜輝石が主体。 -複輝石橄欖岩、橄欖石+斜方輝石+単斜輝石を含む。 - 副成分は、スピネル・クロム鉄鉱・磁鉄鉱など- 比重は約3.0〜3.4と高い。 水が加わると蛇紋岩化し、融点が下がって部分融解を起こしやすくなる。 部分融解によって玄武岩質マグマが生成される。 輝石橄欖岩は、マントルの「標準的な岩石」とも言える存在で、地球内部の化学進化や火山活動を理解する上で重要で、特に複輝石橄欖岩(レールゾライトLherzolite)は、玄武岩質マグマの母岩と考えられている。 輝石は、イノケイ酸塩鉱物の一群で、火成岩や変成岩に広く含まれる代表的な造岩鉱物で、単鎖構造を持つ代表的な鉱物。結晶構造はSiO4四面体が一次元的に連なった「単鎖構造」を持ち、一般式は XYSi2O6で表される。 • Xには Ca・ Na・ Fe2+・Mg など • Yには Al・ Cr・ Fe3+・ Mg など • 特徴的性質 • 色:無色〜緑色〜褐色〜黒色 • 光沢:ガラス光沢 • 結晶形:短柱状 • 劈開:2方向に発達し、交角がほぼ90°で角閃石と区別される。 角閃石も、ケイ酸塩鉱物の一大グループで、水酸基(OH⁻)を含む含水鉱物で、結晶構造や化学組成の違いによって多様な種類があり、火成岩や変成岩の主要な造岩鉱物として重要な役割を果たす。 単斜晶系または斜方晶系、柱状・針状の結晶をつくり、劈開(へきかい)が2方向に発達し、縦方向に割れやすい。その劈開の交わる角度は約60°と120°、直角に近い交わり輝石類と区別できる。 化学組成にナトリウム・カルシウム・マグネシウム・鉄・アルミニウムなどを含み、組成の変化が非常に多様。色調は、黒色~緑色、時に褐色を帯びる。光沢は樹脂光沢~ガラス光沢。 火成岩の安山岩・閃緑岩・花崗岩などに含まれる主要鉱物。変成岩の角閃石片岩や片麻岩の主要構成鉱物でもある。造岩鉱物として、地殻の形成や変成作用の理解に不可欠。 角閃石は「多様な化学組成を持つ含水ケイ酸塩鉱物のグループ」であり、火成岩・変成岩の主要な造岩鉱物として地質学的に非常に重要で、結晶の形態や劈開角度によって輝石類と区別され、黒色~緑色の柱状結晶として岩石中に見られる。 角閃石の一般化学式 W0-1X2-3Y5Z8O22(OH,F,Cl)2 • W位:Ca, Na, K • X位:Mg, Fe, Mn, Li • Y位:Al, Cr, Fe, Mg, Mn, Ti • Z位:Si, Al, Ti この式は角閃石グループ全体を包括する「枠組み」であり、実際の鉱物種はこの位置に入る元素の組み合わせで決まるが、その固溶体系列は幅広い組成を持つ。 |

斜長石・カリ長石は、SiO4四面体をすべて共有するので「網状構造」で、珪酸に富む。黒雲母・角閃石・輝石などは、 MgやFeを含む有色鉱物だが、やはりSiO4四面体を基本とする。これらはすべてケイ酸塩鉱物であり、結晶構造の違いはあっても「SiO2を多く含む」点で共通している。これらを含む「酸性寄りの火山岩」は非常に粘性が強い、より低温でも爆発的噴火を起こしやすい。しかも、溶岩ドームを形成しやすく、内部圧力が高まると 爆発的噴火や火砕流 を引き起こす。

日本列島は沈み込み帯に位置するため、このような酸性〜中性火山岩質の爆発的噴火が多い。沈み込み帯にあるために、海洋プレートから供給される水や堆積物がマントルを部分融解させ、シリカに富む高粘性のマグマ(安山岩〜ディサイト質)が形成される。このマグマはガスを閉じ込めやすく、圧力が高まると爆発的噴火を起こしやすくなる。

海洋プレートには水を含んだ堆積物や含水鉱物が存在する。沈み込みに伴い深部で脱水し、マントルウェッジに水を供給する。水は「融剤」として働き、橄欖岩の融点を下げて部分融解を促進する。

つまり、沈み込む海洋プレートから放出される水や堆積物は、マントルの融点を下げて部分融解を引き起こす。その結果、二酸化ケイ素SiO2が45〜52 wt%と比較的少なく、そのシリカの少なささが、粘度を低め流動性を高める。また豊富に含まれる鉄Fe・マグネシウムMgにより『苦鉄質火山岩』に分類される。カルシウムCaは斜長石や灰長石などに含まれる。その「苦鉄質」のマグマの主な鉱物は輝石・橄欖石・斜長石で、副成分として磁鉄鉱やスピネルspinel(尖晶石ともいう。)を含むこともある『玄武岩質マグマ』が生成される。その温度は、1000〜1200℃と高温、粘度が低く、流動性が高いので、 溶岩流を形成しやすい。新鮮なものは黒色で、風化すると暗緑色や赤褐色になる。生成は、マントル橄欖岩が部分融解した際に生じる「初生的マグマ」である。海洋地殻の大部分を構成し、地球表面の70%以上を覆う。

『玄武岩質マグマ』は「地球の基本マグマ」とも呼ばれ、鉄・マグネシウムに富み、シリカが少ないため低粘性で流動性が高いのが特徴で、これが急速に冷却されると火山岩の玄武岩になり、ゆっくり固まれば深成岩の斑レイ岩となる。その後の地殻との相互作用や分別結晶作用を経て、シリカに富む安山岩〜ディサイト質の高粘性マグマが形成される。

ディサイトのSiO2含有量は 63〜70 wt%、安山岩より「酸性(珪長質)」で石英の割合が多い。白色〜灰色が一般的で、風化すると黄褐色や灰緑色になることもある。

「酸性寄りの火山岩」で、流紋岩に近い。石英・斜長石・カリ長石・輝石・角閃石・黒雲母などの造岩鉱物は、珪酸SiO2成分を多く含むため、マグマの化学組成が酸性寄り(珪長質)になりやすい。石英は、SiO2そのもの、最も酸性度を高める鉱物である。

斜長石・カリ長石は、SiO₄四面体をすべて共有するので「網状構造」で、珪酸に富む。黒雲母・角閃石・輝石などは、 MgやFeを含む有色鉱物だが、やはりSiO₄四面体を基本とする。これらはすべてケイ酸塩鉱物であり、結晶構造の違いはあっても「SiO2を多く含む」点で共通している。

これらを含む「酸性寄りの火山岩」は粘性が強い、より低温でも爆発的噴火を起こしやすい。しかも非常に粘性が強いため溶岩ドームを形成しやすく、内部圧力が高まると 爆発的噴火や火砕流 を引き起こす。 日本列島は沈み込み帯に位置するため、このような酸性〜中性火山岩質の爆発的噴火が多い。

沈み込み帯にあたるために、海洋プレートから供給される水や水を含んだ堆積物がマントルを部分融解させ、シリカに富む高粘性のマグマ(安山岩〜ディサイト質)を形成する。このマグマはガスを閉じ込めやすく、圧力が高まると爆発的噴火を起こしやすくなる。 海洋プレートには水を含んだ堆積物や含水鉱物が存在する。沈み込みに伴い深部で脱水し、マントルウェッジに水を供給する。水は「融剤」として働き、橄欖岩の融点を下げて部分融解を促進する。

目次へ

③マグマの化学組成の変化

生成されたマグマは、最初は玄武岩質であるが、上昇する過程で大陸地殻や堆積物と混ざり、結晶分化を経て SiO₂含有量を増加させる。

結果として安山岩〜ディサイト質の「酸性〜中性火山岩質マグマ」が形成される。

粘性が高いため、ガスが容易に抜けられずマグマ内部に閉じ込められる。圧力が限界に達すると 爆発的噴火を起こし、火山灰・火砕流・火山弾を大量に放出する。

沈み込み帯では、海溝から約100〜150 km内陸に「火山フロント」が形成される。ここに火山群が帯状に並び、爆発的噴火を繰り返す。

日本列島でディサイト質の爆発的噴火を起こす代表的な火山は、御嶽山・雲仙岳・浅間山・桜島などで、これらは高粘性のディサイト質マグマを噴出し、火砕流や大量の火山灰を伴う危険度の高い大噴火を引き起こす。日本列島の火山活動の危険性を理解する上で、ディサイト質噴火は重要な位置を占める。

御嶽山(長野・岐阜県)は、2014年の噴火では、突然の爆発的噴火により63名が犠牲となった。噴出物はディサイト質で、火山灰や噴石が広範囲に飛散した。

雲仙岳(長崎県)は、1991年の平成噴火では、ディサイト質溶岩ドームが形成され、火砕流が発生した。43名の犠牲者を出した大規模火砕流災害であった。

浅間山(群馬・長野県)は、歴史的に爆発的噴火を繰り返し、1783年の天明噴火では火砕流と土石流で1,000人以上が死亡した。噴出物は安山岩〜ディサイト質であった。

桜島(鹿児島県)は、主に安山岩質だが、ディサイト質マグマも噴出する。近年も爆発的噴火を繰り返し、噴煙が数千mに達した。

石英はほぼ純粋な二酸化ケイ素SiO2から成り、その含有量はほぼ100%に近いのが特徴、天然の石英は微量の不純物を含むが、基本的にはSiO2単一成分の鉱物 として理解される。

石英のモース硬度7で、ガラスや多くの金属より硬い。摩耗に強く、砂や岩石の主要成分として地殻に広く存在し、高い透明度を持ち、紫外線から赤外線まで幅広い波長を透過し、また熱膨張係数が非常に小さく、耐熱衝撃性に優れ急激な温度変化にも耐えられる。

八ヶ岳火山列、特に南八ヶ岳では複輝石安山岩〜玄武岩質安山岩が主体で、マグマ供給系はより塩基性で噴火様式も爆発的であった。つまり、北八ヶ岳(蓼科山)は粘性の高い珪長質化したマグマ、南八ヶ岳は粘性が低い塩基性〜中性マグマという対比が見られる。

北八ヶ岳(蓼科山・茶臼山・丸山など)では、新期活動では黒曜石・石英安山岩・角閃石安山岩を主体とする溶岩円頂丘群を形成する。マグマ供給系は噴出途上で結晶分化が進み、より珪長質化する。そのため爆発的な火砕流よりも、溶岩ドーム形成が中心となる。

南八ヶ岳(赤岳・横岳・硫黄岳など)は、主に複輝石安山岩〜塩基性安山岩で、そのマグマ供給系は玄武岩質マグマの繰り返し貫入と混合が確認されている。そのため、より爆発的で、火砕流やスコリア噴出を伴う活動が多い。

複輝石安山岩は、玄武岩質マグマとより珪長質なマグマの繰り返し混合によって形成されるため、化学組成が中間的かつ不均質になりやすい岩石となる。このようなマグマ供給系では、温度・組成の異なるマグマが同時に存在し、ガス保持能力や粘性が複雑化するため、爆発的噴火により火砕流やスコリアscoria噴出を起こしやすい。スコリアは岩滓(がんさい)とも言う。主に玄武岩質のマグマが噴火の際に地下深部から上昇し、減圧することによってマグマに溶解していた水などの揮発成分が発泡したため多孔質となった。

複輝石安山岩の形成過程は、沈み込み帯で玄武岩質マグマがマントルから生成され、大陸地殻や沈み込む海洋地殻を部分的に溶融・固溶する。

また玄武岩質マグマが繰り返し貫入し、既存の珪長質マグマとマグマ混合magma mixingすることで安山岩質マグマが形成される。

結晶分化作用は、橄欖石→輝石→角閃石→黒雲母の順に晶出し、残液はよりSiO₂に富んでいく。複輝石安山岩では、Mgに富む輝石とFeに富む輝石が共存することが多く、混合の証拠となる。SiO₂含有量は約52〜63 wt%、玄武岩と流紋岩の中間、主要鉱物は、斜長石・普通輝石・紫蘇輝石・角閃石・黒雲母、Mgに富む成分とSiに富む成分が同時に存在し、非平衡的な鉱物組み合わせが見られる。

爆発的噴火を起こりやすいのは、マグマの粘性が高いことにある。安山岩質マグマは玄武岩よりSiO₂が多く、粘性が高いためガスが抜けにくい。また、高温の玄武岩質マグマが冷たい珪長質マグマに混入すると、急冷・結晶化が進み急激な物性変化により、ガスが急激に放出される。しかも、この非平衡状態のマグマはガスを閉じ込めやすく、圧力が高まると爆発的に解放される。新しい玄武岩質マグマが繰り返し貫入することで不安定化が増大し、供給されるたびに、既存の安山岩質マグマが撹乱され、噴火のトリガーとなる。つまり、複輝石安山岩は、玄武岩質マグマの繰り返し貫入と混合によって形成される中間的で非平衡な岩石となり、その結果、粘性が高くガスを閉じ込めやすいマグマ系となり、圧力解放時に爆発的大噴火を起こし、火砕流やスコリア噴出を伴う活動が多くなる。

結晶分化による珪長質化のメカニズムは、高温では 橄欖石・輝石など Mg・Fe に富む鉱物が先に結晶化する。これらがマグマから取り除かれると、残液は相対的に SiO₂化がより高まる。初期に結晶化する鉱物は、鉄・マグネシウムを多く含む。それらが抜けることで、残液はより「軽い元素(Si・ Na・K)」に偏る。

温度が下がるにつれ、斜長石や角閃石が結晶化するが、Na・K は結晶に取り込まれにくいため、残液に濃縮される。結果として カリ長石や石英が最後に結晶化しやすくなる。

カリ長石は基本的に KAlSi₃O₈ で表され、酸化物換算では次のような組成になる。

• SiO₂:約 64.7%

• Al₂O₃:約 18.4%

• K₂O:約 16.9%

実際の天然試料では、Na(曹長石成分)や微量元素が固溶するため、SiO₂濃度は 約 64〜67% の範囲で変動する。また、火山岩体や深成岩体では、マグマが繰り返し供給される。そのたびに結晶分化が進み、残液はさらに珪長質化する。玄武岩質 → 安山岩質 → ディサイト質 → 流紋岩質へと進化する。

目次へ

|

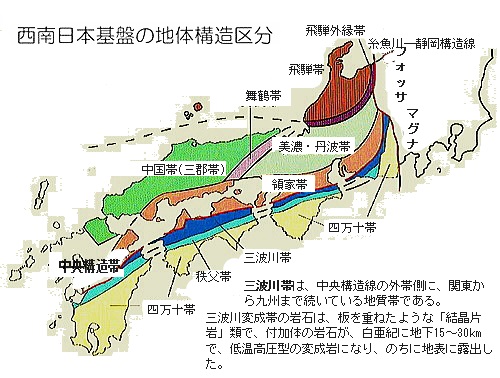

| 新生代新第三紀中新世の約1500万年前の日本海拡大以降、東北日本は北米プレートに乗るように変化した。 その後、太平洋プレートの沈み込みによって東北日本が西へ押され、内陸地震や逆断層の形成が進む。 フォッサマグナの形成も、およそ約1500万年前、日本海の拡大がピークを迎え、西南日本は時計回りに、東北日本は反時計回りに回転した。これは日本海の拡大と日本列島の回転運動に伴って生じた地質構造であった。フォッサマグナは、糸魚川-静岡構造線(西縁)と柏崎-千葉構造線(東縁)に挟まれた領域を指す。 蓼科山の最新噴火は約30万年前とされ、現在は休止火山と言われている。八ヶ岳火山群の活動は新第三紀から第四紀にかけて活発化し、プレート沈み込みに伴うマグマ供給で形成された。 日本列島の中部山岳地域は、ユーラシアプレートの上にあり、 南からフィリピン海プレートが沈み込み、さらに東からは太平洋プレートが沈み込む二重の海洋プレートの影響を受けていた。この「二重沈み込み帯」の火山活動の一環として、蓼科山を含む八ヶ岳火山群が形成された。 約30万年前もこの構造は基本的に同様で、北米プレートは東北日本の下に広がっていたと考えられている。北米プレートは、それでも、より北東側の地殻変動に関与しており、蓼科山の形成には間接的な影響にとどまっていた。 ユーラシアプレートが安定基盤で、蓼科山はこの上に存在している。フィリピン海プレートが、北西方向へ沈み込みマグマ供給の主要因になっていた。太平洋プレートは、西方向へ沈み込み広域的な火山帯形成に関与していた。蓼科山はその沈み込み帯の「火山フロント」に位置づけられる。 |

玄武岩質マグマのSiO2含有量は、約 45〜52 wt%、安山岩質マグマのSiO2含有量は約 52〜63 wt%(場合によっては66%まで)、デイサイト質マグマの SiO2含有量は 約63〜70 wt%、流紋岩質マグマのSiO2含有量 約 69〜77 wt%(一般的には66%以上で流紋岩質とされる)、火成岩やマグマの分類は、二酸化ケイ素SiO2の重量%によって大きく決まる。これはマグマの粘性や噴火様式に直結する重要な要素になる。

流紋岩のアルカリ成分は主にナトリウム酸化物Na2Oとカリウム酸化物K2Oで、合計で 約6〜9 wt% 程度を占める。アルカリ成分は、カリ長石(K2O)と斜長石(Na2Oを含む)が主要鉱物で、アルカリ成分が多いほど「アルカリ流紋岩」と呼ばれ、一般的な「亜アルカリ流紋岩」と区別されることもある。花崗岩と同じく、流紋岩は「珪長質火成岩」であり、アルカリ成分が酸性マグマの粘性や結晶化挙動に大きく影響する。つまり、流紋岩のシリカが骨格を作り、アルカリ成分がその流れを柔らかくしている。

アルカリ成分はマグマの分化過程を示す重要な指標となる。

沈み込み帯では亜アルカリ流紋岩が多く、リフト帯やホットスポットではアルカリ流紋岩が出現しやすい。そのアルカリ量の違いは、火山活動の性質や火山体の形態に反映される。

沈み込み帯では水を含む海洋プレートの沈み込みによって、海洋プレートからの水や流体が放出され、上部マントルの融点を下げて部分融解を促す。生成されるマグマは苦鉄質の玄武岩から始まり、結晶分化や地殻同化作用を経て SiO2に富む流紋岩質へ進化する。つまり、沈み込み帯のマントルは、次第に比較的苦鉄質が「枯渇した」組成となり、アルカリ元素(Na, K)が少なくなり、結果として亜アルカリ系列の流紋岩が卓越する。日本列島の火山活動では、安山岩〜デイサイト〜亜アルカリ流紋岩の進化が主流となる。

リフト帯やホットスポットでアルカリ流紋岩が出やすい。リフト帯やホットスポットでは沈み込む海洋プレートから水や流体が放出され、上部マントルの融点を下げて部分融解を促す。その生成されるマグマは玄武岩質から始まり、結晶分化や地殻同化作用を経て SiO2に富む流紋岩質へ進化する。この過程が繰り返されれば、沈み込み帯のマントルは比較的「枯渇した」組成となり、アルカリ元素(Na・K)が少なくなり、結果として亜アルカリ系列の流紋岩が卓越する。そのため日本列島の火山活動では、安山岩〜デイサイト〜亜アルカリ流紋岩の進化が主流となる。

沈み込み帯で亜アルカリ流紋岩が多くなるのは、リフト帯やホットスポットでアルカリ流紋岩が出やすい理由は、リフト帯ではプレートが引き裂かれることでマントルが上昇し、圧力低下によって融解が進み、一方、ホットスポットでは、希ガスや微量元素の分析からも「下部マントル起源」が示唆されているが、マントル深部からのプルームの上昇は、マントル深部からのプルームや減圧融解が起こり、そのプルームやリフト帯のマントルは「未分化」で、アルカリ元素を豊富に含むマグマが生成されやすく「アルカリ流紋岩」が出現する。アルカリ元素を豊富に含むため、生成されるマグマはアルカリ系列となる。

リフト帯やホットスポットでは玄武岩と流紋岩がペアで噴出し、中間の安山岩が少ない「バイモーダル活動bimodal activities」が特徴になる。バイモーダル火成活動とは、玄武岩質マグマと流紋岩質マグマが卓越し、中間的な安山岩質が乏しい活動様式で、そのメカニズムは、マントルからの玄武岩質マグマ供給と、それに伴う地殻の部分融解・分化作用の組み合わせによって説明される。

マントル起源の苦鉄質玄武岩マグマは、リフト帯や背弧海盆拡大などで、減圧融解によって玄武岩質マグマが大量に生成され、このマグマが直接噴出して玄武岩を形成する。一方、地殻の部分融解により形成された珪長質流紋岩マグマが、地殻下部に貫入すると、熱供給によって地殻が部分融解する。そのため融けた地殻は SiO2に富み、流紋岩質マグマとなる。このため、玄武岩と流紋岩が「ペア」で出現しやすくなる。

流紋岩の基本組成は、Al2O3は12〜16%、SiO2は70%以上(酸性火山岩の代表)、Na2O + K2Oは6〜9%(アルカリ成分)他のFeO・ MgO・CaO などは比較的少ないが、結晶分化は「Mg・Feなどが富む鉱物から先に抜ける → 残液がSiO2に富む」プロセスから進行する。その結果、マグマは時間とともに より珪長質化し流紋岩質マグマが形成される。これが日本列島の火山活動のプロセスが、爆発的噴火が多い背景となる。

(bimodalという単語は「二つのモード」や「二重の様式」を意味する。この用語は主に統計や数学や心理学などの分野で使用される。bimodalは、特にデータの分布が二つの異なるピークを持つ場合に使われる。)

目次へ

天祥寺原は、蓼科山の南東側に広がる高原状の地形で、標高は約1,900〜2,000m、竜源橋からの登山道がここを経由して将軍平へと続く。天祥寺原は蓼科山の南東麓に広がる草原状の平坦地で、そこから西に進むと蓼科山の南西斜面に広がる岩塊斜面が前蓼科山がある。前蓼科山は天祥寺原の西隣に位置している。標高は約2,100〜2,300m、蓼科山の山体の一部で、独立峰ではない。

前蓼科山は、蓼科山の前衛的な『南西斜面に広がる岩塊斜面』を指す呼称であり、独立した山としての認定がないため国土地理院の地図には表記されていない。 つまり、地図に載らないのは、「公式な山名ではないから」という理由による。蓼科山の東側に位置する別の岩塊斜面は、学術研究では「東面の岩塊斜面」と表現されることがあるが、前蓼科山とは位置も呼称も異なる。蓼科山の東方〜南西斜面には、岩塊が厚く堆積した広い岩塊斜面が発達し、上部ほど岩塊径が小さく、下部に巨礫が集積する組織が確認されている。岩屑流・岩盤すべり・重力性崩壊など、火山活動後の斜面環境が複合して形成された可能性が高い。

蓼科山を北側に挟んで「東(天祥寺原)—西(前蓼科山)」に並ぶ関係にある。両者は蓼科山の南側を取り囲むように位置にある。天祥寺原が草原状の平坦地であるのに対し、前蓼科山は岩塊斜面という対照的な姿を見せており、蓼科山の多様な地形を象徴する。蓼科山の南西斜面に位置する前蓼科山は、岩塊斜面として形成された地形で、火山活動や岩塊崩壊などの複合的要因によって生まれた。

その規模は、東西約400m、南北約350m、面積約5haの岩塊斜面が確認されている。周囲は亜高山帯針葉樹林に覆われているが、岩塊斜面上には植生がほとんど見られない。

前蓼科山の岩塊斜面は、岩塊崩壊や山体崩壊によって形成された可能性が高いとされている。斜面下部には径1m以上の巨礫が集まり、上部ほど小礫が多いという特徴がある。

高山帯〜亜高山帯における凍結融解作用(周氷河現象)も岩塊斜面形成に寄与したと考えられている。氷期の寒冷環境で岩盤が破砕された岩塊が、斜面に堆積する。地震・地すべりなどの断層運動により崩壊する。重力の作用により徐々に変形する岩盤が、崩壊の初期段階を形成することもある。空気や地下水の作用により岩石が変質し、土壌化が進行することで、岩盤の劣化が促進される、なども複合的に関与した可能性も指摘されている。

前蓼科山は蓼科山の南西斜面に広がる岩塊斜面で、火山活動による基盤形成の上に、岩石なだれや崩壊、そして周氷河作用による岩盤破砕が続いたようだ。

火山活動の影響

蓼科山自体は八ヶ岳火山列の一部で、約30万年前まで活動した火山である。山体は溶岩ドームを主体とする複式火山であれば、噴火や溶岩流の堆積が地形形成の基盤となっている。

前蓼科山の岩塊斜面には、岩石なだれや山体崩壊によって形成された可能性が高いとされるが、斜面下部には径1m以上の巨礫が集まり、上部ほど小礫が多いという特徴がある。

周氷河作用

高山帯〜亜高山帯における凍結融解作用(周氷河現象)も岩塊斜面形成に寄与したと考えられている。氷期の寒冷環境では、岩盤が凍結で破砕され、斜面に岩塊が堆積する。モレーン堆積物、断層運動による崩壊、地すべりなども複合的に関与した可能性が指摘されている。

蓼科山のモレーン堆積物とは、氷河や周氷河環境で形成された岩屑の堆積地形で、蓼科山周辺の岩塊斜面や谷底に見られる氷河起源の堆積物を指す。モレーンmoraineとは、氷河が運搬した岩屑(砂・礫・岩塊)が氷河の末端や側面に堆積してできた地形である。氷河が後退すると、氷河が押し出した岩屑が山麓や谷底に残り、堆積物の帯や丘を形成する。

日本アルプスや八ヶ岳周辺では、最終氷期の約2万年前に形成されたモレーンが残っている例がある。

前蓼科山南西斜面には、面積約5haの岩塊斜面が分布しており、形成要因の一つとしてモレーン堆積物が考えられている。最大径2mの巨礫を含み、平均径は約0.6m、下部には大礫が集まり、上部ほど小礫になる。植生が乏しく、氷河や岩石氷河の影響を示唆する。氷河が存在した証拠として、地質学・地形学の研究対象になっている。これらは氷河作用だけでなく、岩石なだれや火山活動による崩壊とも複合的に関係している。

植生が乏しい荒々しい斜面は、八ヶ岳火山列の活動史と氷期環境の記憶を今に伝える「地質の証言者」でもある。

中部日本の火山活動は、プレートの沈み込み様式の変化に強く影響されている。新生代新第三紀鮮新世の約300万年前以降、関東山地北西縁にあった火山フロント、具体的には秩父山地や西上州山地の北西縁部に沿って存在していた火山活動の最前線を指すが、ここでは中新世~鮮新世にかけて、安山岩質やデイサイト質の火山岩の活動が盛んで、関東山地北西縁に沿ってその火山岩類が分布していた。

中部日本の火山活動は、プレートの沈み込み様式の変化に強く影響されている。新生代新第三紀鮮新世の約300万年前以降、関東山地北西縁にあった火山フロント、具体的には秩父山地や西上州山地の北西縁部に沿って存在していた火山活動の最前線を指すが、ここでは中新世~鮮新世にかけて、安山岩質やデイサイト質の火山岩の活動が盛んで、関東山地北西縁に沿ってその火山岩類が分布していた。海溝寄りの前弧側から火山フロントが背弧側(内陸側)へ移動したことで、活動の中心は信越高原~中部山岳地域へ移り、結果として八ヶ岳火山列や浅間山火山群などの新しい火山山脈が形成された。ここに八ヶ岳火山列などの活動が始まった。これは、沈み込むプレートの角度や運動の変化によって、マグマの発生域が内陸側にシフトしたことを意味する。その後に八ヶ岳火山列が活動を開始した。

この地域では、太平洋プレートとフィリピン海プレートが二重に沈み込む構造があり、これがマントルからのマグマの発生を促し、蓼科山を含む八ヶ岳火山群の活動を引き起こしたと考えられている。背弧側へ移動後、内陸のフォッサマグナ地域(信越~中信高原)へ、火山活動の中心が移動した。形成された山脈が、八ヶ岳火山列(蓼科山・横岳・赤岳など)や浅間山火山群、そして妙高・黒姫・戸隠などの北信火山群などであった。

この火山フロントの後退は、プレート沈み込み角度の変化によるマグマ生成域のシフトを反映していた。秩父山地の火山活動が終息し、代わりに八ヶ岳や浅間山などの新しい火山山脈が誕生した。

蓼科山の初期にはコニーデ型の成層火山として形成され、その後の噴火で高粘性溶岩が山頂に盛り上がりトロイデ型の溶岩ドームを作った。この二段階の活動が「諏訪富士」と呼ばれる美しい円錐形と、岩塊に覆われた平坦な頂上という二面性を生み出した。

東方〜南西斜面には、岩塊が厚く堆積した広い岩塊斜面が発達し、上部ほど岩塊径が小さく、下部に巨礫が集積する組織が確認されている。岩屑流・岩盤すべり・重力性崩壊など、火山活動後の斜面環境が複合して形成された可能性が高い。

高標高域では周氷河地形過程に加え、断層運動や地すべりが関与した崩壊が指摘され、末端部では礫の『立ち上がり』配列など動的痕跡が記録されている。新期八ヶ岳活動に伴う溶岩流が谷地形を堰止めて、周辺に小湖沼群や岩塊帯が散在する場面も見られる。また、高粘性溶岩の末端や割れ目に浸透した降水が湧水となって斜面下に現れ、立科町や周辺の田畑を潤す流路網をつくっている。

湖沼の縁に黒色の溶岩塊がごろごろと分布するなど、溶岩堰止めの地形的痕跡が、その結果として湖や湿原が形成され、また本来の河川の流路が変わり、分水嶺や流域構造に影響を与えるなど、蓼科山の溶岩堰止めは、単なる地形変化ではなく、湖・湿原・滝・屈曲河川といった水文景観として刻まれている。

蓼科山は、南側(茅野方向)からは鋭い三角錐の美しいコニーデに見え、北側(佐久方向)からは二段の台座状に見えるなど、重なり合う火山体と溶岩ドームの構造が観察方向で強調される。蓼科山は八ヶ岳の尾根上の一峰でありながら、独立峰的な山容が、コニーデ上にトロイデが重なる「複式火山」の造形美を顕著に創造した。

その一方、生態帯の偏りも見られ、山頂〜上部斜面の露岩帯は森林の成立が難しく、対照的に中腹の森林帯が広く発達する水平的な植生帯分化が見られる。成層火山として円錐を築き、その上に高粘性溶岩のドームが幾度も押し重なって『二段の蓼科』が完成し、休止期には岩塊斜面や湧水網が山体の輪郭をやさしく彫り続けている。

目次へ

蓼科山の標高は2,531mで、これは国土地理院が定める「東京湾平均海面Tokyo Peil(T.P.)」を基準とした高さで、その蓼科山の植生は、標高に応じた明瞭な垂直分布を示す。蓼科山の広葉樹林帯はおおむね標高1,700〜2,000m付近、針葉樹林帯は2,000〜2,400m付近に広がり、2,400mを超えると森林限界に近づき、樹林帯を抜けた先には大きな岩がゴロゴロしている岩塊地やハイマツ帯に移行する。

広葉樹林帯(落葉広葉樹林)の標高での主な樹種は、ダケカンバ・ミズナラ・カエデ類など、林床にはチシマザサが密生し、夏は緑の笹原、秋は紅葉が美しい。比較的温暖で土壌も厚く、落葉広葉樹が優占する亜高山帯下部を指す。

針葉樹林帯(亜高山針葉樹林)の標高は、約2,000〜2,400m、主な樹種は、シラビソ・コメツガ・トウヒなど、蓼科山の亜高山帯では、この3種が混交林をつくり、その林床はチシマザサやコケ類が広がり、八ヶ岳特有の「縞枯れ現象」が局所的に見られる。寒冷で積雪が多く、針葉樹が優占する亜高山帯上部を指す。

(蓼科山の亜高山帯で見られるシラビソ・コメツガ・トウヒは、いずれもマツ科の常緑針葉樹、葉の形・球果・分布標高に違いがあるが、シラビソは「八ヶ岳の代表的針葉樹」のモミ属、葉の特徴は、2〜3cm、柔らかく白線2本。5〜7cmの直立する大きな球果が特徴。八ヶ岳や蓼科山の針葉樹林の主役。

コメツガは「葉は小さく米粒状5〜15mm、米粒状、白線2本、ツガ属」、、球果は小さく垂れ下がる。日本固有種。

トウヒの葉は7〜10mm、丸み、白線2本。「エゾマツの変種で球果が大きく垂れ下がるトウヒ属」。ミトコンドリアDNA分析によると、トウヒにもっとも近縁な集団は北海道のものではなく朝鮮半島・中国東北・ウラジオストクのエゾマツ【変種チョウセントウヒ】であった。トウヒの祖先は北海道のエゾマツが東北地方経由で南下したのではなく、中国東北~朝鮮半島及びウラジオストクのチョウセントウヒが朝鮮半島~西日本経由で分布を広げたことが示唆されている。

大台ヶ原では、日本では珍しいトウヒの純林があるが、鹿の食害のため危機に瀕している。)

森林限界とハイマツ帯の標高は、約2,400m以上、樹木帯は成立せず、ハイマツ群落や岩塊地が広がる。山頂部は溶岩ブロックに覆われ、植生は乏しい。この標高帯の分布は八ヶ岳連峰全体に共通する特徴であり、蓼科山では円錐形の成層火山体に沿って美しい植生のグラデーションが見られる。森林が途切れるため、蓼科山の山頂からは360度の眺望が得られる。

蓼科山の山麓からの登山道では、標高の変化に応じて植生が大きく移り変わり、広葉樹林帯から針葉樹林帯、そして高山帯のハイマツへと続いていく。

山麓の登山口付近、標高1,500〜1,700m周辺では、ダケカンバやカラマツ林が多く、広葉樹林が混じり始め、笹原の緩やかな道が続く。特に巨木化したダケカンバが目立ち、林床にスギゴケ類などが見られる。標高を少し上げると標高1,600〜1,900m前後では、ミズナラやハウチワカエデの林が現れ、落葉広葉樹の森が続く。このミズナラやハウチワカエデの広葉樹林帯の下草は、チシマザサなどの笹類やシダ類が主体となり、この林床の湿潤な環境に応じて苔類が豊かに広がる。特に岩や倒木、樹幹に多様な苔が着生し「苔の森」と呼ばれる景観を作り出す。

チシマザサなどの笹類は、登山道の中腹(約1,800〜2,000m)から亜高山帯にかけてダケカンバ林やシラビソ林に広がる。その林床にチシマザサが密生し、笹原を形成する。広葉樹林の林床を覆い、登山道脇に密に群生する。笹は光を通しにくく、そのため林床の植生を単純化する傾向がある。八ヶ岳連峰の北端に位置する蓼科山のチシマザサは、冷涼な山地に適応した青々とした葉を保つ常緑性の笹で、そのチシマザサが「山の緑の絨毯」として広がり、四季を通じて登山者の目を楽しませる。その強い耐寒性と抗菌作用を持つ葉は細長く光沢があり、水をよく弾くため、食材の保存や防腐にも利用されてきた。葉にはササニン(ポリフェノール)・クロロフィル・フラボノイドなどが含まれ、抗菌・抗酸化作用があり、昔から笹寿司や鱒鮨に利用されていた。また、山地文化では笹茶や薬用としても活用していた。

シダ類は、半日陰の環境でよく育ち、ミズナラ林の足元に美しく輝く緑のレイヤーlayerを形成する。夏にはヤマアジサイやノアザミなどが点在し、林床に彩りを添える。秋には紅葉が美しく、女神湖周辺から七合目登山口にかけてこの帯が美しい。

広葉樹林帯は中腹(約1,600〜1,900m)に集中する。この標高帯は「紅葉の森」として知られ、秋にはミズナラやハウチワカエデの黄葉・紅葉が笹や苔の緑と対照的な美を見せる。歩み続ければ、カラマツ・ダケカンの林が優占、針葉樹の香りが漂う。岩の隙間に根を張るダケカンバが特徴的で、黄葉期には鮮やかな景観を作る。標高が上がる1,900〜2,100m付近では、次第にシラビソやコメツガなどの針葉樹林に移行する。

登山道では、女神茶屋登山口(約1,720m)から七合目(約1,950m)にかけてが、広葉樹林帯を歩ける代表的な区間となる。標高が上がると次第にシラビソやコメツガなどの針葉樹林に移行する。2,200m以上になると、ハイマツ帯や岩石帯となり、広葉樹はほとんど姿を消す。

『天狗の露地(標高;約2,180m)』は蓼科山の中腹にある露岩地帯で、火山活動による溶岩や岩塊が積み重なった荒々しい地形で、蓼科山の火山活動で噴出した溶岩流や岩塊が風化・崩落して形成された露岩地帯となり大きな岩がゴロゴロと積み重なり、成層火山性の荒々しい地形を示す。

この火山岩が露出した岩塊地帯で火山性地形と樹林が途切れて岩場が広がり、北横岳や大岳(標高 2,381m)方面の展望が開けるが、初心者にはやや険しい区間となる。

天狗の露地の岩の隙間には、コケモモ・クロマメノキ・ハクサンシャクナゲなどの亜高山性植物が点在し、岩場全体をセイタカスギゴケやミヤマクサゴケなどの苔類、さらにハイマツやコメバツガザクラなどの低木が彩っている。これらは火山岩の隙間という厳しい土壌環境に適応した亜高山性植物群であり、冷涼・乾燥・薄い土壌という厳しい条件に適応し、岩場に赤いコケモモの実や白いハクサンシャクナゲの花、緑の苔の絨毯が岩場を彩り「箱庭的景観」を作り出す。

天狗の露地の岩隙には、苔類が基盤を整え、亜高山性植物が点在し、低木が侵入して群落遷移を進める場でもある。苔類・地衣類は保水・保湿に優れ、岩場の微環境を安定させる。低木類は岩隙に根を張り、リターlitterを供給して有機物層を形成し、群落遷移を進める。リターとは、森林や草原の地表に堆積する落葉・落枝・花弁・種子・果実の殻など枯死した植物体の残骸のことで、日本語では「落葉落枝層」とも呼ぶ。

天狗の露地のような火山岩の隙間では、土壌がほとんど存在しない。低木や亜高山性植物が根を張ると、落葉や枯枝が岩隙に溜まりリター層を形成する。リターの役割は、分解されて腐植となり、土壌の有機物を増やす。窒素・リン・カリウムなどの栄養素を再び土壌に戻す(養分循環)。地表を覆い、乾燥や温度変化を緩和する(保水・保湿)。菌類やバクテリアが分解に関わり、生態系を支える(微生物の生息場)。

その上部の亜高山帯(約標高約約2,000〜2,300m)には、シラビソ・オオシラビソ・コメツガなどが優占する亜高山針葉樹林が広がる。林床にはベニバナイチヤクソウ、ヤマハハコなど亜高山性植物が生育している。山頂部(約2,300m以上)は溶岩に覆われて、樹木が育たず、ハイマツ帯が広がり、さらにその上には荒涼とした岩礫地(がんれきち)の溶岩原が広がる。ウルップソウ・コマクサ・タカネツメクサ・ヤツガタケキンポウゲなどの耐寒・耐乾性の高山植物が点在する。蓼科山は、落葉広葉樹林帯から亜高山針葉樹林帯、そして高山植物群落までの典型的な垂直分布を示す山で、火山性の岩礫地が山頂に広がるため、森林限界が低くなり、逆にハイマツや高山植物が豊かな景観を作り出している。また、ブロック状溶岩に覆われ山頂は、樹林が育たず360度の展望が開ける。

蓼科山は新生代第四紀更新世の火山で、山体は安山岩質の溶岩や火砕岩で構成される。将軍平(標高約2,353m)は蓼科山の山頂直下に広がる平坦地で、岩屑や火山岩に覆われた地質と亜高山帯の針葉樹林が調和する景観を保つ。蓼科山荘が建つ広場状の地形で、周囲はシラビソやコメツガの亜高山針葉樹林、やがて上部の露岩帯へ歩行すれば、山頂に近づくにつれてハイマツ帯が広がる。

蓼科山登山の主要な中継地である将軍平から山頂へは岩場の急登が続く。眼下には八子ヶ峰や車山、白樺湖方面の展望が開ける。将軍平は各登山コースの合流地点となる要衝でもあり、将軍平から山頂までの標準コースタイムは約40分、ただ山頂へは、これまで以上の急登、1つ1つの岩が大きく、体全体を使ってよじ登りながら進むが、岩は浮石ではなく地面に固定されているので、ゆっくり時間をかけて登れば見た目ほど危険ではない。

蓼科山の登山道は、森の静けさ → 岩場の迫力 → 山頂の大パノラマという劇的な景観変化が楽しめる。将軍平の南西側は針葉樹林に囲まれているが、北東側は視界が開けており、南から北へ千曲川の貫流、佐久穂町から佐久市にかけての平地は沖積扇状地、その佐久盆地を広く俯瞰する。条件が良ければ上州(群馬県側) の榛名山(掃部ヶ岳・榛名富士などの山群)や赤城山(黒檜山・駒ヶ岳などを含む火山群)、 妙義山(奇岩で知られる山群)や荒船山(テーブル状の山容が特徴) 、そして奥秩父山塊 の金峰山(五丈岩で有名) • 甲武信ヶ岳(三国山地との境界) • 両神山(りょうかみさん;埼玉県奥秩父)などの名峰が際立つ。

(秩父山地は、かつて海底に堆積した岩石がプレート運動によって押し上げられ、中生代ジュラ紀の約1億5000万年前からの造山運動で形成された山地で、秩父帯・四万十帯の付加体や三波川帯の変成岩が基盤となり、新第三紀には秩父盆地が沈降・堆積し、その後の隆起で現在の山地となった。

(秩父山地は、かつて海底に堆積した岩石がプレート運動によって押し上げられ、中生代ジュラ紀の約1億5000万年前からの造山運動で形成された山地で、秩父帯・四万十帯の付加体や三波川帯の変成岩が基盤となり、新第三紀には秩父盆地が沈降・堆積し、その後の隆起で現在の山地となった。秩父帯・四万十帯の付加体は、中生代ジュラ紀〜白亜紀にかけて、海洋プレートの沈み込みで、その海底堆積物が付加体として陸側に押し付けられた。それがチャート・石灰岩・緑色岩などである。

三波川帯の変成岩は、高圧変成作用を受けた緑色片岩や結晶片岩の分布となり、秩父山地の複雑な地質構造を形づくる。

秩父盆地の形成は、新生代新第三紀中新世の約1,800万〜1,400万年前(中新世)、断層活動による沈降で秩父盆地が生まれ、砂岩・泥岩などが堆積した。その後、隆起して関東山地の一部となった。ただ、秩父山地や両神山の成り立ちに関わる「海洋プレート」は、必ずしも フィリピン海プレートだけを指すわけではない。

日本列島の造山運動と海洋プレート における、秩父帯や三波川帯の岩石は、主に古太平洋プレート(かつてのイザナギプレート)が沈み込む過程で付加された海底堆積物や変成岩であった。

つまり、秩父山地の古い付加体(チャートや石灰岩などは、主に古太平洋プレート(イザナギプレート)の沈み込みで形成された。

イザナギプレートは中生代白亜紀前期には消滅し、その後は太平洋プレートが日本列島の下に沈み込むようになった。一方で、フィリピン海プレートは新生代に北上して日本列島の南側に沈み込みを開始し、両方の海洋プレートの沈み込み帯におけるエネルギーが現在の関東山地や伊豆・小笠原弧の形成に大きく関わった。

伊豆・小笠原弧の形成とは、新生代古第三紀始新世の約4800万年前に太平洋プレートがフィリピン海プレートの下へ沈み込み始め、その結果として火山活動と地殻変動が起こり、伊豆・小笠原諸島を含む「海洋性島弧」が誕生したことを指す。つまり、プレートの沈み込みによって新しい島々と弧状の火山列が形成された地球規模のプロセスであった。)

特に晴天の空気の澄んだ日には、佐久盆地を眼下に雄大な景観が広がる。佐久の町並みや田園風景が広がり、盆地を囲む山々が一望できる。その東方にそびえる浅間山(標高2,568m)は、将軍平から眺望する代表的な山であり、黒斑火山(くろふかざん)・仏岩火山(ほとけいわかざん)・前掛火山、この3つの火山体の複合火山であり、安山岩質の溶岩や火砕物が交互に積み重なって複合形成された、その成層火山体は雄大で、しばしば噴煙を上げるな光景が眺められる。

群馬県西部に位置する妙義山は、独特の岩峰群で知られる。将軍平からは遠方に鋭いシルエットが確認でき、佐久地域越しに浮かぶ姿は印象的でもある。妙義山は新生代新第三紀中新世終期の約600万〜鮮新世中期の400万年前の火山活動によって形成された山体で、火山性の岩石が主体となる。デイサイト溶岩(中性〜酸性の火山岩) • 凝灰岩(火山灰が固結した岩石) • 礫岩(火山活動で生じた砕屑物が固まったもの) 、これらが複雑に積み重なり、長い時間の風化・侵食によって現在の奇岩群が形作られた。「石門」や「ローソク岩」などの奇岩は、火山噴出物が固まった岩体が風雨で削られた結果である。火山岩特有の不均質さが奇景を生み出した。

妙義山は「妙義カルデラ」と呼ばれる陥没構造の一部が残存し、火山活動の痕跡が地質調査で確認されている。

将軍平からは、特に晴天時、白樺湖を眼下にして、八子ヶ峰の稜線や車山の高原が眺望される。八子ヶ峰は白樺湖の南側に広がる稜線で、笹原の丘陵状の姿が特徴的で、将軍平からはその稜線が横に伸びる様子が見え、条件が良ければ北アルプスの遠景も重なる。車山は霧ヶ峰の最高峰で、白樺湖から北西にそびえている。将軍平からは車山の丸みを帯びた、なだらかな山容がよく見え、南アルプス・御嶽山・乗鞍岳などの広域な山岳展望も期待できる。

七合目登山口や女神茶屋ルートであれば、カラマツやダケカンバの樹林帯を進む。森の中は静かで、季節ごとに新緑や紅葉が美しい。春には山麓の桜も見事で、八ヶ岳連峰や北アルプスまで望めるのが大きな魅力となっている。

目次へ

蓼科山は八ヶ岳火山列の最北端に位置する複式火山(溶岩ドーム+成層火山)で、第四紀cチバニアン期の約30万年前まで活動していた。火山体は玄武岩質~安山岩質の溶岩流や火砕物で構成され、周辺には古生層・中生層・第三紀層の堆積岩が基盤として存在し、その上に第四紀火山堆積物が重なる構造になる。

蓼科山周辺には古生層(堆積岩)、中生層(砂岩・頁岩など)、第三紀層が分布している。これらは火山活動以前から存在していた地層で、フォッサマグナの堆積盆地に由来する。

蓼科山周辺には古生層(堆積岩)、中生層(砂岩・頁岩など)、第三紀層が分布している。これらは火山活動以前から存在していた地層で、フォッサマグナの堆積盆地に由来する。蓼科山は複式火山として、溶岩流・火砕物の繰り返し堆積で形成されたが、周辺には古生層(約5.4億~2.5億年前)~第三紀層(約6600万~258万年前)の堆積岩が基盤としてあり、その上に第四紀更新世(約258万~1万1700年前年前)の火山堆積物が重なっている。

更新世は第四紀の氷河時代にあたり、氷期と間氷期が繰り返された。氷期と間氷期が交互に訪れ、氷床の拡大・縮小が繰り返された。 扇状地・段丘・U字谷・モレーンなど、現在の地形の多くがこの時代に形成された。またヒト属(約20万~15万年前:ホモ・サピエンスがアフリカで誕生)が出現し、石器文化が発展した。後期更新世には現生人類が世界各地に拡散した。

その契機となった主な要因は、石器の高度化(細石刃技術)・火の利用・衣服の発達 、そして狩猟採集の効率化により、新しい環境への適応が可能になった。また、社会性・文化 • 言語や象徴文化の発展により、大規模な協力が可能になった。加えて、 集団間の交流・婚姻が拡散を支えた。

古生層(約5億~2.5億年前)、日本列島の基盤の一部をなす堆積岩が、海洋プレートの沈み込みによって付加体として形成された。これらはユーラシアプレートの縁辺に付加した地質体であった。

中生層(約2.5億~6500万年前)、 日本列島がまだユーラシア大陸の縁辺にあった時代で、海洋堆積物や火山性堆積物が堆積した。これも基本的にはユーラシアプレートの縁辺に由来する。

第三紀層(約6600万~258万年前) 、フォッサマグナの堆積盆地に地層が厚く堆積した。火山活動や海洋性堆積物が混在した

。これもユーラシアプレートの上に形成されたが、同時に太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込みによる影響を強く受けている。

日本列島の中部地方を含む西半分は、広義にはユーラシアプレートの一部であった。ただし現在の地質学では、より細分化して「アムールプレート」と呼ぶことが多く、これはユーラシアプレートの東縁の分割片を指す。したがって、蓼科山周辺の古生層~第三紀層は、ユーラシアプレート(アムールプレート)の地殻に由来する堆積岩と言える。つまり、古生層~第三紀層の堆積岩は、ユーラシアプレート(アムールプレート)の上に形成された。ただし形成過程では、太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込みによる付加作用や堆積盆地の拡大が大きく影響している。

基本的には 古生層~第三紀層の堆積岩は、ユーラシアプレート(より正確にはその一部であるアムールプレート)に属する地殻の上に形成された。

火山活動後は岩屑なだれ・周氷河作用による堆積が進み、現在の湖や岩塊斜面を形づくった。

|

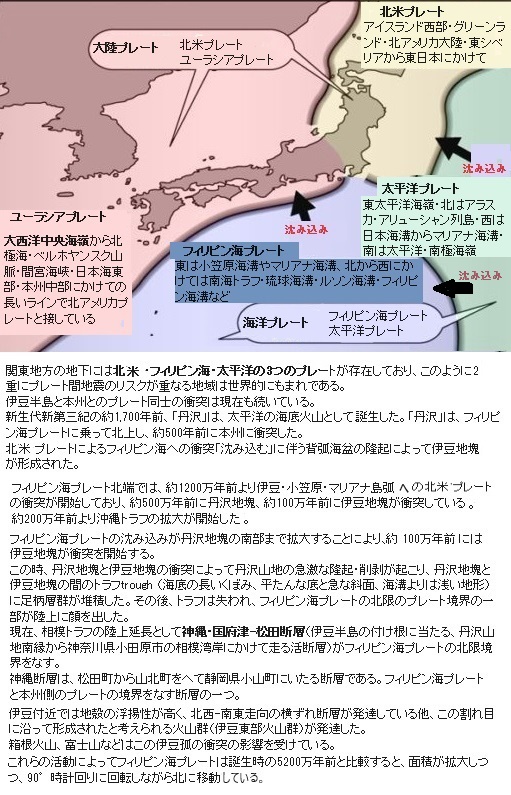

| 八ヶ岳の水は「ミネラルが豊富」というより、安山岩の地層を通ることで不純物が少なく、比較的ミネラル分が少ない「軟水」で、クセがなく飲みやすいのが特徴、 ただ、山梨県北杜市など八ヶ岳南麓の湧水群では、カルシウムやマグネシウムを適度に含み、ミネラルバランスが良好とされている。 信州の高原地帯は水が冷たく、稲が「青立ち」と呼ばれる冷害で育ちにくいと言う難題があった。 冷たい水をため池に蓄え、太陽熱で温めてから灌漑に利用する仕組みが必要とされた。 坂本養川が「滝之湯堰」を開削したのは、江戸時代中期〜後期の「天明年間(1785年)」で、当時の将軍は第10代徳川家治(在職:1760〜1786年)であった。 坂本養川が茅野市北部の河川から南部へ水を送るため「滝之湯堰」を開削した。これにより約400haの水田が潤ったが、水温が低いままであった。 蓼科湖の築造の際の昭和27年(1952年) は、戦後の食料増産政策の一環として、冷水を温めるためのため池として蓼科湖が完成された。これにより米の収量が増え、地域農業に大きく貢献した。 湖の南西側には直径7mの円筒分水工が設置され、湖の水を正確に「滝之湯堰へ9割」・「久保田堰へ1割」に分配する仕組みを備えた。水圧の差を利用し、常に一定割合で分水できる高度な農業土木技術であった。 |

周辺には古生層~第三紀層の堆積岩が基盤として安定し、その上に第四紀火山堆積物が重なっている。火山活動後は岩屑なだれ・周氷河作用による堆積が進み、現在の湖や岩塊斜面を形づくった。

蓼科山西麓のスズラン峠から女神湖にかけて見られる大きな断層、特に樽ケ沢の深い断層は、八ヶ岳火山群の活動による火山体の膨張・収縮と、フォッサマグナに関連する東西方向の圧縮・引張応力が複合的に働いた結果と考えられる。蓼科山は八ヶ岳火山群の最北端に位置する独立峰で、溶岩丘のような広い山頂を持つ火山であるため、その火山活動によって大量の溶岩が堆積し、山体が膨張・収縮する過程で周囲に強い応力が加わる。その結果、山麓には放射状・環状の断層が形成されやすくなる。

長野県中部は、大地溝帯「フォッサマグナ」の西縁に位置し、東西方向の圧縮力と南北方向の引張力が複雑に作用している。 この応力場により、蓼科山周辺では東西方向に走る大断層が発達しやすく、樽ケ沢の深い断層もその一部と見られている。

白樺湖や女神湖は火山活動や断層運動に伴う凹地に水が溜まって形成された湖であり、周辺には地すべりや崩落地形も多く見られる。

樽ケ沢の断層は、こうした火山体の重みと地殻応力の集中によって深く刻まれたもので、この地域の断層は、単なる「割れ目」ではなく、火山活動と大地溝帯の応力場が交差する場所に生じた地殻の「破砕帯」と言える。樽ケ沢の深い断層は、蓼科山の火山活動による山体応力と、フォッサマグナに起因する東西圧縮と南北引張の地殻応力が重なり合って形成されたものであった。

蓼科山は八ヶ岳火山群の最北端に位置する成層火山で、大量の溶岩流や火砕物が堆積して山体が大きく成長した。山体が急速に膨張すると、その重みと内部の冷却収縮によって、放射状・環状の割れ目(断層)が周囲に発達する。特に山麓では「山体の重み」による重力性の割れ目が深く刻まれやすい。

長野県中部は「フォッサマグナ」の西縁にあり、ここでは東西方向の圧縮力と南北方向の引張力が複雑に作用している。この応力場は、火山体の割れ目をさらに拡大・深化させ、断層を「単なる火山性割れ目」から「地殻規模の断層」へと成長させた。

火山体の膨張・収縮による局所的な応力と、フォッサマグナの広域的な応力が同じ方向で重なった場所では、断層が特に深く発達する。樽ケ沢の断層は、まさにこの「応力の共鳴点」に位置しており、火山体の重みで生じた割れ目が、東西圧縮・南北引張の地殻応力によってさらに引き裂かれた結果と考えられる。白樺湖や女神湖周辺の凹地は、こうした断層運動や地すべりによって形成され、水が溜まって湖の原型となった。樽ケ沢の深い断層は、湖の成り立ちや周辺の地形発達に大きな役割を果たしていた。

樽ケ沢の断層は、

1. 蓼科山の火山活動による山体応力(膨張・収縮・重力)

2. フォッサマグナの広域応力場(東西圧縮+南北引張)

この二つが重なり合い、局所的に応力が集中したことで、極めて深い断層として刻まれた。

蓼科山と八子ヶ峰・女神湖の間、そして白樺湖(標高約1,400m)を含む大門街道沿いは、火山体と堆積盆地の境界に位置するため、断層が集中する地帯であり、白樺湖や女神湖の存在は、その断層運動や沈降構造を反映している。巨大な一本の断層というよりは、複数の断層帯が重なり合う「破砕帯」として理解するのが正確のようだ。

蓼科山の火山体と周辺の堆積岩の境界に沿って断層が集中していることを示唆する。白樺湖や女神湖は、この断層運動や沈降構造に関連して形成された可能性が高い。八子ヶ峰は隆起帯として、火山体との境界に断層が走る位置にある。大門峠は、蓼科山の西麓に位置する標高約1,720mの峠で、白樺湖と女神湖の間にあり、古くから交通の要衝として知られている。大門峠周辺は、蓼科山の大規模な火山体と霧ヶ峰高原の広大な火山性台地の境界にあたり、断層や破砕帯が集中する地形にあたる。

大門峠は蓼科山の西麓にあり、蓼科山火山体と霧ヶ峰高原の境界に位置する。この境界部は、火山体の裾野と隆起帯の接合部であり、断層や破砕帯が集中しやすい。 大門川(音無川)は大門峠から南へ流れ、白樺湖の南の流路を経て諏訪盆地へ向かう、やがて西方への流路を持つ。

滝の湯川の主な水源は蓼科山の山腹から流れ出る湧水や渓流であり、蓼科温泉郷や蓼科大滝(高さ約25m)を経て流れ下る。音無川は白樺湖を水源とし、大門街道沿いを下って行く。両者は茅野市米沢付近で合流し、ここから「上川」と呼ばれる一級河川となって諏訪盆地を潤し、最終的に諏訪湖へ注ぐ。

江戸期には「滝之湯堰」として農業用水に利用され、現在も地域の水源として重要である。

谷筋が直線的で深いことは、断層に沿った侵食を示唆する。断層に沿った河川は、蛇行が少なく直線的な流路を示すことが多い。破砕帯は風化しやすく、谷が深く刻まれる。白樺湖や女神湖など周辺の湖は、断層運動や沈降構造に関連して形成された可能性が高い。 大門川沿いの断層は、蓼科山の火山活動と霧ヶ峰高原の隆起運動の境界を示す。さらに広域的には、糸魚川-静岡構造線の枝分かれや関連断層系に位置づけられる可能性がある。つまり、大門川は「火山体と高原の境界を刻む断層谷(だんそうこく)」であり、地形そのものが地殻変動の痕跡を映している。

目次へ

八ヶ岳の縞枯れ現象は、主に北八ヶ岳の茶臼山・縞枯山・北横岳・蓼科山などの南西斜面で顕著に見られる。標高は約2,000〜2,500m前後、樹種はシラビソやオオシラビソが中心で、卓越風や日射条件の影響により南西斜面に帯状の立ち枯れ現象が起こる。シラビソ林が帯状に枯れる現象は、八ヶ岳連峰特有で、蓼科山でも南西斜面に確認される。遠目ではモミやウラジロモミなどと見分けにくい。多くあるモミやトウヒ、ツガなど針葉樹の外観は皆同じように見えるが、シラビソは名前の如く幹の樹皮が白っぽくなっているところから見分けができる。

シラビソは「白檜曽」と書かれ、諸説あるが、シラビソは「白い檜楚(ヒソ)」で、「檜楚」は細く切ったヒノキの材木を意味する古語である。本種の材や樹皮が白く、ヒノキの仲間ではないが、より身近なヒノキに擬えて名付けられた「白檜(しらべ)」の異名を有する常緑高木で、本州や四国に分布し、建築やパルプに使われる。樹皮や葉の裏が白く、球果は暗青紫色で円柱形。樹高は最大で30mにも達する。

シラビソは、本州の東北地方南部~中部地方、紀伊半島と四国の深山に見られるマツ科の常緑樹、寒帯を代表する針葉樹であり、富士山や八ヶ岳付近の亜高山帯では群生する。別名はシラベであるが、四国にも見られるものを「シコクシラベ」として別種扱いする説もある。

シラビソAbies veitchiiとオオヒラビソAbies mariesiiは、どちらも日本固有のモミ属の常緑針葉樹であるが、葉の付き方・樹皮の特徴・分布環境に違いがある。シラビソは北海道のトドマツと非常に近縁であるが、本州中部の亜高山帯(標高1,500〜2,500m)や、太平洋側の比較的雪の少ない山岳に多い。東北地方ではシラビソがほとんど分布せずオオヒラビソが優勢となる。

雌雄同株で5~6月になると雌雄それぞれの花を咲かせる。雄花は黄褐色で垂れ下がり、雌花は黒紫色で立ち上がるが、いずれもモミに似て地味。球果(まつぼっくり)は円筒形で長さは5~6cm程度。色は成熟とともに青紫色から黒褐色に変化する。球果の青紫色が特に美しいものを「アオシラビソ」と呼んで尊ぶことがある。球果が熟すのは10月頃。

「アオシラビソ」も、多雪地の亜高山帯に自生し、雌雄同株の常緑針葉樹であり、日本特産種。幹は直立し、高さ20~35mになることがあり、直径1mになることもある。花期は5~6月で、雄花は楕円形の穂状で黄褐色、雌花は青紫色で直立する。球果は長さ5~10cm、直径3~6cmの楕円形の濃青紫色で、多数の種鱗からなる。

純林、またはコメツガ・シラビソ・ダケカンバなどと混生林を作る。樹冠は円錐形で、多雪地では枝が垂れ下がることがある。

アオシラビソは、積雪の多い日本海側では純林を形成し、八甲田山では雪積で覆われて「スノーモンスター」などと呼ばれる。

オオヒラビソの葉は、枝の全面に放射状に密生し、シラビソより短く幅広い。葉裏には白い気孔帯が目立つ。日本海側の多雪地に適応している。球果(松ぼっくり)は、シラビソと同様に、円柱形で直立するが、オオヒラビソの方がシラビソよりも大きく、黒紫色で年内に熟すのが特徴である。

球果の違いは、両種が適応してきた環境の違いとも関係している。シラビソは太平洋側の雪の少ない山岳に自生するため、風散布に適した先端が尖り気味の細長い球果に進化させた。鱗片が密に並び、風による散布に適した構造で、標高の高い亜高山帯(2000〜2800m)に多く、寒冷で風が強い環境に適応した。

オオヒラビソの球果は、日本海側の多雪地の積雪環境に耐える、より太く丸みを帯びる球果に進化させた。鱗片が厚く、やや重厚で、落下時に種子が散布されやすい。シラビソよりもやや低い標高(1500〜2000m)に多く、しかも積雪が深い環境に適応した。

両者が混生する南アルプスや富士山の亜高山帯を歩くと、その違いを実際に興味深く観察できる。

縞枯れ現象

蓼科山をはじめ北八ヶ岳では、シラビソ林に特有の「縞枯れ現象」が見られ、立ち枯れや更新が繰り返されることで林床に光環境の変化が生じ、亜高山性植物の生育を助けている。

蓼科山をはじめ北八ヶ岳では、シラビソ林に特有の「縞枯れ現象」が見られ、立ち枯れや更新が繰り返されることで林床に光環境の変化が生じ、亜高山性植物の生育を助けている。蓼科山の林床に見られる亜高山性植物は、亜高山針葉樹林帯(シラビソ・コメツガ林)に依存して生育している。縞枯れ現象などによる林床環境の更新が、これら植物の多様性を支えている。

代表的な縞枯れ現象の場所と標高は、縞枯山・茶臼山・北横岳・蓼科山の南西斜面のおよそ 2,000〜2,500m の亜高山帯針葉樹林帯である。遠望すると白い縞模様が斜面を走るように見える。これは立ち枯れた樹木群と再生林が交互に帯状に並ぶためである。

縞枯れの樹林が斜面を上方へ「移動」して見えるのは、立ち枯れ帯の上方のシラビソやオオシラビソの成木も、次々と、等高線方向に帯状に集団枯死する。強風による枝葉や根の損傷、日射などの強制蒸散による乾燥が環境ストレスとなり枯死が起こり、周囲の樹木が枯死すると林床に強い日射が入り、乾燥や光ストレスが増す。更に台風や雪などが複合的に作用して枯死を速める。結果として帯状の枯死帯が時間とともに斜面上方へ登っていくように見える。そのため遠景では白い縞模様に見える。その白い枯死帯の林床に若い緑葉の稚樹が更新して育つ。その結果、稚樹帯 → 若木帯 → 成木帯 → 枯死帯という循環が繰り返され、縞模様が上方へ進んでいく。 その移動速度はおよそ年間2m程度とされる。

縞枯れの「上方移動」は、環境ストレスによる成木の枯死と、その跡での稚樹の更新が繰り返される森林の世代交代の結果なので、縞枯れは「森林の衰退」ではなく、天然更新wave-regenerationの一種と考えられている。

縞枯れは、北八ヶ岳(茶臼山・縞枯山・北横岳・蓼科山)で顕著であるが、他にも青森市の南側にそびえる大岳(標高1,584m)を主峰とする18の山々からなる複数火山の八甲田山系や、北端を吉野山とする大峰山系など日本各地の亜高山帯針葉樹林帯で確認されている。アメリカ北東部のバルサムモミ林(北米産のモミの木)でも類似現象が報告されている。

宮城県側の刈田岳から屏風岳にいたる国有林のアオモリトドマツでは、トドマツノキクイムシの穿孔による立枯が発生しているが、八ヶ岳ではシラビソが主体で、八ヶ岳では南西斜面に強い風が吹き抜けることが多く、樹木が揺さぶられ枝葉や根が損傷する。そのため風による強制蒸散で水分が失われやすく、樹木が弱る。南西斜面は日射が強く、枯死後の林床はさらに乾燥・高温化しやすい。立ち枯れ帯では新しい稚樹が育ち、上方では成木が白く枯死することで「縞」が斜面を上方へ移動する。

茶臼山や縞枯山の南西斜面から眺めると、縞枯れの「白い帯」が最も鮮明に見える。八ヶ岳が森を世代交代させている証で、まさに地形と気候が織りなす「風と光による佇まい」である。

コメツガの方は縞枯れ現象をほとんど示さない。中部地方以北の本州、四国及び九州の高山に見られるマツ科の常緑樹で、同属のツガよりも寒さに強く、海抜1500m程度の亜高山帯に生じる。自生地ではコメツガだけで林を形成することがあり、東吾妻山の東側の裾野に位置する栂平(福島県)や北安曇郡小谷村の栂池(長野県)などの名所も存在する。縞枯れが主にシラビソやオオシラビソの優占林で起こる特殊な更新生態であり、コメツガは耐風性など生理的特性が異なるため、集団的な立ち枯れを起こしにくい。

コメツガTsuga diversifoliaは、日本の固有種で山岳地に生える。シラビソと同じ亜高山帯針葉樹であるが、縞枯れの帯状更新パターンには関与しない。和名のコメツガの由来は「葉が米粒のようだから」と説明されることが多い。学名の種小名 diversifolia は「様々な葉」という意味であり、恐らくは葉の大きさが不揃いであることに由来する。

コメツガが縞枯れを示さない理由は、耐風性の違い。縞枯れは卓越風による枝葉・根の損傷や強制蒸散が引き金と考えられているが、コメツガはシラビソよりも柔軟性があり、風害に対する耐性が高いため、集団的な枯死に至りにくい。

シラビソ林では「波状更新wave regeneration」が起こり、斜面上方へ縞が移動する。コメツガは個体更新型で、林床に稚樹が点在的に育つため、帯状の立ち枯れパターンを形成しない。一方、シラビソは乾燥や強光に弱く、ストレスが重なると集団枯死しやすい。コメツガの方は比較的耐陰性・耐乾性があり、環境ストレスに対して安定的に生育する。

縞枯れはシラビソが優占する林で顕著であるが、コメツガは混交林の構成種であり、優占度が低いため、縞枯れの「縞」を形成するほどの集団枯死が起こらない。コメツガは、むしろ縞枯れ林の中で安定的に生育し、林の多様性を支える役割を果たしている。

縞枯れ林を歩くと、白く立ち枯れたシラビソの帯の中に、緑を保つコメツガが点在しているのが見える。これはまさに「森の耐性の違い」が描く自然模様で、八ヶ岳の森が多様な生存戦略を織りなしている証でもある。

目次へ