八ヶ岳火山活動の背景 TOP 車山お知らせ 八ヶ岳 創成 北八ヶ岳(冷山) 八ヶ岳の岩石探訪 八ヶ岳の特殊な生物生態

| 目次 |

| 1)中央日本の火山フロント |

| 2)フォッサマグナ火山帯が南北に一直線に並ぶ理由 |

| 3)新生代新第三紀中新世の約2000〜1500万年前 |

| 4)フォッサマグナ形成史(約1500万年前〜現在) |

| 5)北八ヶ岳は「八ヶ岳火山列の北部を占める大規模な複成火山体」 |

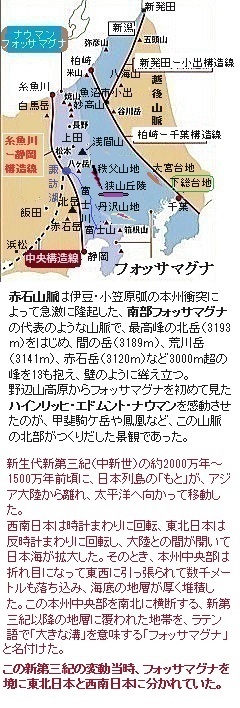

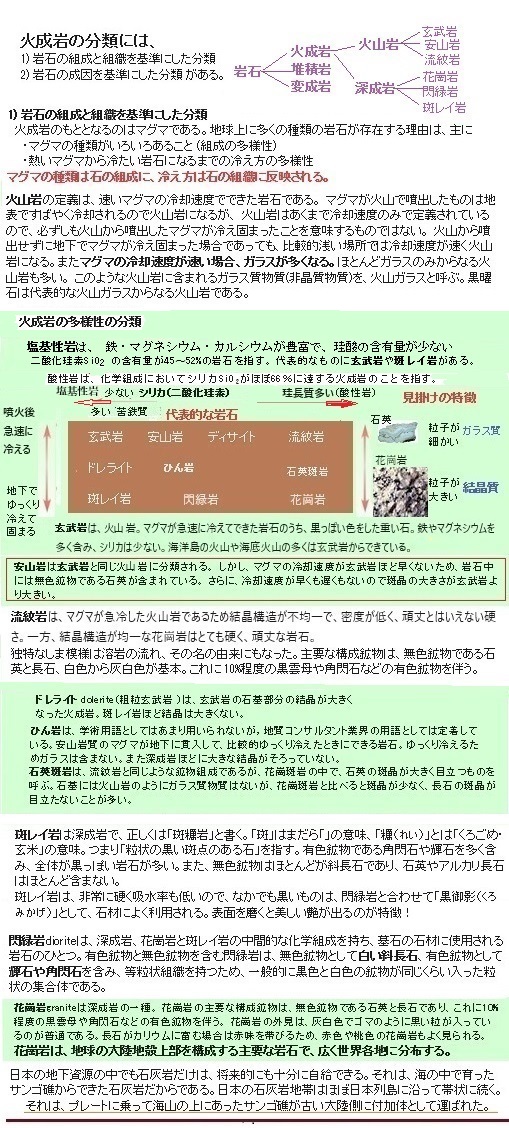

| 1)中央日本の火山フロント 北八ヶ岳の丸山(標高2330m)と茶臼山(2384m)は、ともに更新世後期に活動した火山体であり、丸山は第四紀後期更新世の約11万年前に、茶臼山は第四紀チバニアン期終期の約13万年前に溶岩を噴出した兄弟的存在である。両者は同じ北八ヶ岳火山列の一部として形成され、互いに近接する位置にあるため、地質的にも活動史的にも密接な関係を持っている。  日本列島の火山分布は、太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈み込むことによって生じるマグマと密接に関係している。東日本では、太平洋プレートが北米プレートの下へ沈み込む。西日本では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下へ沈み込む。長野県周辺の中央日本(東海・甲信・北陸を中心とした、日本列島の中央部、フォッサマグナ周辺【長野・山梨・新潟・静岡】も、まさに「中央日本」の核となる地域に含まれる。)では、この二つの沈み込み帯の「接合域」にあたり、火山活動が複雑になっている。 日本列島の火山分布は、太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈み込むことによって生じるマグマと密接に関係している。東日本では、太平洋プレートが北米プレートの下へ沈み込む。西日本では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下へ沈み込む。長野県周辺の中央日本(東海・甲信・北陸を中心とした、日本列島の中央部、フォッサマグナ周辺【長野・山梨・新潟・静岡】も、まさに「中央日本」の核となる地域に含まれる。)では、この二つの沈み込み帯の「接合域」にあたり、火山活動が複雑になっている。丸山や茶臼山が属する八ヶ岳火山列は、フィリピン海プレートの沈み込みによって形成される「中央日本火山帯」に含まれる。つまり、丸山・茶臼山の火山活動は主に「フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に浅く沈み込む」ことによって生じたマグマが噴火源になる。 また、中央日本には、北米プレートとユーラシアプレートの境界が曖昧な「プレート接合域」にあたるが、東日本の北米プレートと西日本のユーラシアプレートの境界が中部山岳地帯を通るという説が有力であり、そのため、丸山・茶臼山の位置は、ユーラシアプレート側に位置するが、北米プレートの影響圏にも近い「境界域」にあたる。 このため、北八ヶ岳の丸山・茶臼山の火山活動の背景には、フィリピン海プレートの沈み込みが主因で、副次的に太平洋プレートの沈み込みによる広域的な応力場が影響している、という二重構造が存在している。丸山・茶臼山のような小規模な成層火山・溶岩ドーム群が、なぜ太平洋プレートの沈み込みという、遠隔地の巨大プレート現象の影響を受けるのか?その核心には、沈み込み帯が日本列島全体に与える「広域的な応力場」とマントルの流れの変化による。 太平洋プレートは日本海溝(概ね約8,000m を超える非常に深い海溝)で西向きに沈み込み力は、世界でも有数の高速沈み込み帯と言われ、スラブは急角度で沈み込んでいる。沈み込むスラブは北米プレートの上盤側を摩擦と粘性で引きずるため、上盤側には東向きの応力(伸張方)が働く。ただし、その力は単純な「押す/引く」ではなく、プレート境界との結合状態・スラブ形状・マントル流動などが組み合わさって生まれる複合的な応力場となる。 日本海溝は、太平洋プレートが北米プレートに向かって沈み込む典型的な沈み込み帯(収束境界)で、太平洋プレート が年間数 cm の速さで西へ移動し、日本列島の下へ潜り込む 。厚く冷たい海洋プレートが、沈み込みによって深発地震帯が形成させる。北米プレートは、日本列島の東北地方を含む陸側のプレートで、太平洋プレートが沈み込む際、北米プレートの端を巻き込み、ひずみを蓄積する。 限界に達すると、陸側プレートが跳ね上がり、海溝型巨大地震が発生する。 2011年、東北地方太平洋沖地震(M9.0)が、日本海溝沿いのプレート境界で発生した。深い海底の、太平洋プレート内部の深い地震源域に、帯状に並びひずみを蓄積し、その限界に達すると陸側プレートが跳ね上がり、周期的に巨大地震を突発させ即座に大規模な津波を誘発する。 日本海溝での沈み込み帯の上盤側の応力は「東向きの伸張」として現れる。一般に、プレート境界付近では、圧縮(西向きの力)、内陸では伸張(東向きの力)という『応力の反転』が起こる。これは、沈み込み帯の典型的な構造で、 沈み込むスラブが上盤を引きずり下げることで、内陸側が引き伸ばされる(東向きの伸張場)。これは、東北日本の地殻変形を説明する際に重要な要素として扱われている。特に東北日本では、沈み込みに伴う応力が内陸地震の原因の一つとして議論されている。 この結果、本州の内陸部の特にフォッサマグナ周辺は、東西方向に引っ張られて(伸張場)、上盤側の内陸では南北方向に地殻が割れ、特にフォッサマグナでは、線状に侵食されやすい弱線となるため応力が集中しやすいので、マグマの上昇を促進し火山活動が活発になる。 弱線とは、地殻の中で、他の場所よりも変形しやすい帯のことで、フォッサマグナはかつての海底堆積物が厚くたまった地域であり、しかも断層や破砕帯が多く岩石も脆い、また異なる地質体(西南日本と東北日本)が接する境界といった特徴を持ち、地殻に力が加わったとき、硬い岩盤よりも先に変形・破壊が起こりやすい帯になっている。 『応力が集中しやすい』とは、地殻に力(圧縮・引張・せん断)が加わると、強い岩盤は力を広く分散するのに対し、弱い岩盤は力を受け止めきれず、そこに変形が集中する傾向がある。つまり、地殻の中の『弱線』は、力が逃げにくく、変形がそこに集まる帯.でもある。フォッサマグナはまさにそのような「弱線」であるため、断層活動が起こりやすい・地震が発生しやすい・地形が大きく変わりやすい・火山活動の通り道になりやすいなどの応力集中が起こる。 北八ヶ岳はまさにこの「伸張場」の中心に位置しており、割れ目火山(フィッシャー火山fissure volcano)に近い特徴を示す。北八ヶ岳の火山列(丸山・茶臼山など)が南北方向に並ぶのは、この東西伸張場の影響と整合する。 フィッシャー火山は、「割れ目fissure」に沿ってマグマが噴出する火山のことで、地殻が引っ張られている『伸張場』に生じやすい。東西に引き伸ばされる地殻は南北方向の割れ目ができ、その割れ目に沿ってマグマが上昇する。そのため、北八ヶ岳の火山列(丸山・茶臼山・北横岳・蓼科山など)のように、南北方向に整然と並ぶという特徴が見られる。 フィッシャー火山は世界中にある。アイスランドのラキ火山(1783年)は、27kmの割れ目から噴火した巨大フィッシャー火山、ハワイのキラウエア東リフト帯は何十kmもの割れ目に沿って噴火する。東アフリカ大地溝帯East African Riftの火山群は、大規模な引張場の典型例である。エチオピア・アファールのダッバフDabbahu火山は、2005年にマグマが上昇して地殻が南北に裂けるフィッシャー噴火により35 kmの割れ目が数日で形成.された。「新しい海盆の誕生の瞬間」とも呼ばれる規模があり、ダバフ火山の噴火と一連の大地震の結果、地表に長さ60kmを超える亀裂が生じた。この亀裂は、アフリカプレートのゆっくりとした分離の始まりを示しており、宇宙からも観測可能な現象であった。今後数百万年の間に、紅海とアデン湾の塩水がこの亀裂に流れ込み、新たな海域が広がり、アフリカの角が徐々に大陸から切り離されていく。 丸山・茶臼山における火山活動のメカニズムは、 【太平洋プレート沈み込みの力】 が【東西に引き伸ばす力】 となって、【フォッサマグナ】を日本海側 と太平洋側 に裂き、【地殻が弱く、裂け目ができやすい帯ができる】 。 その【南北に連なる割目】 が【北八ヶ岳火山列】となった。その後も太平洋プレートの沈み込みは、日本列島を東西方向に引き伸ばす力(伸張場)になる。その力が最も集中するのが、フォッサマグナという【弱い地殻の帯】を形成した。 東西方向へ引っ張られると、地殻は南北方向に割れ目を作る。北八ヶ岳の丸山・茶臼山は、この南北の割れ目に沿って噴火してきた。 フィリピン海プレートが南海トラフから浅く沈み込み → フィリピン海プレートが脱水する → 上部マントルのマントルウェッジ(沈み込むプレートと沈み込まれるプレートに挟まれた部分)が部分溶融 → 形成されたマグマが上昇する。 沈み込み帯のマントルウエッジには、沈み込んだプレートから供給された間隙水がマントル橄欖岩の融点を下げ、マグマを生成する。これが日本列島の火山の溶岩や火山岩、そして岩石砕屑物となる。この間隙水が沈み込むプレート中の水の総量の60%を占めている観測結果も発表されている。  ① 中央日本の「火山フロント」が二重化する地域では、 フィリピン海プレートの沈み込み角度が変化し → 日本海拡大の影響で地殻が薄い部分が生じる。 ① 中央日本の「火山フロント」が二重化する地域では、 フィリピン海プレートの沈み込み角度が変化し → 日本海拡大の影響で地殻が薄い部分が生じる。そのため火山活動が局所的に活発化する丸山・茶臼山のような小規模火山は、この「局所的なマグマ供給」の産物と考えられている。 中央日本の火山フロントが日本海拡大の影響で『地殻が薄い部分』を持つ理由は、背弧拡大back-arc spreadingによる島弧の引き伸ばしが根源にある。前期中新世(約2000–1500万年前)、背弧海盆である日本海は急速に拡大した。 背弧拡大では、海溝側(前弧)は沈み込みで圧縮され、その反対側(背弧)は引き伸ばされる、という「弧の回転と伸張」が同時に起こる。その結果、島弧の背側(日本海側)から中央部にかけて地殻が引き伸ばされ、薄くなる。 国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の研究では、日本海拡大時に東北日本弧が大規模に回転し、盆地の沈降と回転が同時に起きたことが示されている。 (『産総研』は経済および社会の発展に資する科学技術の研究開発などを総合的に行う日本最大級の公的研究機関であり、「社会課題の解決」と「我が国の産業競争力強化」をミッションとする。 全国12か所にある研究拠点で多岐にわたる研究開発を実施し、傘下の株式会社AIST Solutionsと一体となって、産総研グループは、積極的なマーケティング活動を通じて、市場や産業のニーズに即応すべく、オープンイノベーションの強化、エコシステムの構築、新規事業創出を行う。) これは、島弧が「扇のように開く」とその開く力が中央日本にも伝わり、その結果、地殻が伸び薄くなる。中央日本は東北日本弧と西南日本弧の「境界」にあたるため、伸張の歪みが集中しやすい場所でもあり、地殻が伸びると、下から高温のアセノスフェアasthenosphereが上昇する。アセノスフェアとは、地球内部の上部マントルに位置し、リソスフェア(プレート)の下にある、相対的に柔らかく流動性の高い層であり、上部マントルの深さ 約100〜300 km に存在する。地震波の低速度層Low Velocity Zoneとほぼ一致する。 つまり、部分溶融を含むため、固体でありながら柔らかく流動しやすい。上に乗るリソスフェアが動くための『滑り台』のような役割を果たす。 プレート同士が遠ざかる発散型境界では、海嶺が形成される。海嶺は、海底に山脈のような地形が形成され、代表的な海嶺としては、大西洋中央海嶺や東太平洋海嶺、中央インド海嶺(インド洋中央部をアデン湾から南北に貫く海嶺)などの発散型境界では海嶺が地表近くまで上昇する。これが火山フロントの位置に影響する。 通常の火山フロントは「スラブからの脱水 → マントルウェッジ融解」で決まる。しかし地殻が薄いと、アセノスフェアが浅いところまで上がり、融解しやすくなる。沈み込むスラブが熱いアセノスフェアを引き寄せる。 日本海形成の背弧拡大の際には、高温のアセノスフェアが島弧の下に流入したことが示されている。日本海が開く、島弧の背側が引き伸ばされる。その裂け目に 熱いアセノスフェアが上昇・流入する。このプロセスは現在の伊豆–小笠原弧でも観測されており、「島弧の下にアセノスフェアが入り込みやすい」ことが実証されている。それにより上に乗るリソスフェア(プレート)が動くための滑り台のような役割を果たす。発散型境界(海嶺など)では地表近くまで上昇するそれにより、火山フロントが「内陸側にずれる」現象が起きる。 水の供給により、マントルがさらに軟らかくなる。沈み込むスラブの脱水により大量の水が放出される。水はマントル橄欖岩の融点を下げるため、マントルが部分溶融しやすくなる。アセノスフェアが浅く発達する、という効果を生む。これは島弧特有の現象で、大陸下ではほとんど起こらない。

日本列島の下でアセノスフェアが「異常に浅い」理由は、島弧という特別な環境がマントルを温め、柔らかくし、熱いアセノスフェアを上昇させるからである。海洋研究開発機構(JAMSTEC ジャムステック)の研究では、背弧拡大(日本海形成)の際に高温のアセノスフェアが島弧(日本列島)の下に流入したことが示されている。 このアセノスフェアが地殻直下まで上昇するが、この高温マントルは冷えにくく、現在も島弧下(日本列島)に浅く滞在していると考えられている。そのため上部マントルの温度が高く、部分溶融またはそれに近い状態になる。そのため地震波速度が低い、それでアセノスフェアとして認識される。 日本列島の下でアセノスフェアが「異常に浅い」理由は、島弧という特別な環境がマントルを温め、柔らかくし、上昇させ、地殻を引き延ばすからで、中央日本で火山フロントが他地域と比べて複雑なのは、この「背弧拡大の名残」が関係している。 フォッサマグナは「沈降帯」あるため、地殻が薄い巨大な地溝帯と説明されている。糸魚川〜松本〜諏訪〜甲府にかけて沈降、そこに厚い堆積物(約10 km)が溜まる。 沈降が起きるということは、その下の地殻が伸張され、薄くなっているということを意味する。地殻(リソスフェア)が薄いと、その下の流動性のあるアセノスフェアが浅くなるのがプレートテクトニクスの基本的な関係である。 プレートテクトニクスでは、地球の外周は次の二層構造と考える。リソスフェアは、硬い地殻+上部マントルの最上部、アセノスフェアはその下にある柔らかい層で、部分溶融していて流動性の高い上部マントルで形成されている。この二つの境界は、温度と硬さで決まる。 リソスフェアが薄いのは、冷えて硬い部分が浅いところまでしか存在しないかれで、そのすぐ下には、温度が高くて柔らかいアセノスフェアが現れる。これは「地球の温度構造が決める必然的な関係」であり、地球内部の温度は深くなるほど上がる。 リソスフェアの底は「岩石が急に弱くなる温度(約1300℃)」で決まる。そのリソスフェアの厚さは、 1300℃に達する深さにより、アセノスフェアの上面は、厚いリソスフェアの流動と連動して動く。 中央日本は、世界でも珍しい「二つの沈み込み帯が接する場所」である。その東側では、太平洋プレートが北米プレートの下へ高速で深く沈み込む。南側では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下へ浅く沈み込む。この「沈み込み帯の接合域」では、プレート境界が複雑に絡み合い、複数のプレートが押し合い引き合う中央日本のプレート境界の引っ張り応力により、地殻が沈み込む沈降盆地となり、またリソスフェアの硬い岩盤層が引き伸ばされ薄くなり、亀裂も入る。薄くて弱いリソスフェアが熱で膨張し脆くなると、アセノスフェアの柔らかいマントルが地表近くまで上昇する。 火山活動が極めて活発になる フォッサマグナ周辺には、 焼山・妙高・黒姫・浅間・八ヶ岳・富士山・箱根など 日本を代表する火山が集中する。 フォッサマグナは単なる沈降帯ではない。後に隆起へ転じ、現在の富士山〜八ヶ岳〜浅間山などの火山列が形成された。これは、マグマの貫入・プレート境界の圧縮応力・火山体の成長 などが重なった結果、 地質が極端に若く、北部フォッサマグナは、2500万年前以降の新しい堆積物・火山岩が主体で、 周囲の古い地質とは全く異なる。フォッサマグナの地質の若さと複雑さなど、 日本列島の中で最も「熱く」「若く」「動いている」場所 と言える。 日本海拡大(約2000~1500万年前)による背弧伸張がフォッサマグナに集中したが、日本列島の骨組み自体も大きく組み替えた。北部フォッサマグナは日本海拡大と同時期に形成され、 その際に背弧拡大によるリソスフェアの伸張が起きた。 これもアセノスフェアを浅くする要因となり、このとき、東北日本弧と西南日本弧が「扇のように開く」ように回転し、その境界にあたるフォッサマグナに伸張の歪みが集中した。 日本海は約2000~1500万年前に拡大した「若い海洋プレート」なので、リソスフェアは比較的薄い。Sレシーバー関数解析によると、日本海盆のリソスフェア–アセノスフェア境界lithosphere-asthenosphere boundary (LAB)は、 40~70 km 程度に位置することが示されている。日本海盆の海洋プレート内部の構造研究でも、同様に薄い海洋リソスフェアが示唆されている。 一方、日本の東側に沈み込む太平洋プレートは、約 1 億年以上の「古い海洋プレート」であり、 年齢が古いほど冷えて厚くなるため、100~120 km 以上の厚さが一般的とされている。 ( 地震によって、引き起こされる2種類の波には、「初期微動【P波によって生み出される小さな揺れ】」と「主要動【S波によって生み出される大きな揺れ】」の2種類がある。Sレシーバー関数解析とは、【遠くの地震のS波が、地下の境界でP波に変わる“ひっかかり”を利用して、地下の境界の深さを調べる方法】 。 S波を使うのは、Sレシーバー関数が上部マントルの境界【MohoやLAB】を調べるのに向いている。 S波はP波のような複雑な多重反射が少ない という利点がある。 つまり、 S波のほうが“ノイズが少なくて、深いところの境界が見えやすい” と言う。 リソスフェアとアセノスフェアの境界(LAB) などの「硬さが変わる場所」にぶつかる と、 そこで S波の一部がP波に変わる(S→P変換)。その変換されたP波が観測点に届く、その到着時刻のズレを解析すると、境界の深さがわかる という流れである。) 地殻の伸張により地殻が薄くなると、アセノスフェアが浅くなるという流れがある。 フォッサマグナ形成が地殻の伸張と、それが火成活動を活発化させたことを示している。これは伸張性テクトニクスextensional tectonicsの基本メカニズムで、世界中のリフト帯、例えば東アフリカリフトや北アメリカのベーズン&レンジBasin and Range(プレート下のマントルの沈下に、引き戻される力が働き、地殻が伸ばされたことによる)、アイスランドなどでも共通して見られる。 地殻が横方向に引き伸ばされると、まるで薄いゴム膜のように厚さが減少する。その地殻は熱伝導率が低く、断熱的で冷たい。アセノスフェアは高温で柔らかい。そのリソスフェアの「冷たい蓋」が薄くなると、下の高温領域が上昇しやすくなる。 地殻はアセノスフェアの上に『浮いている』ので、薄くなると浮力が減り、 地殻全体が沈み込み、その分、海水面(=アセノスフェア)が相対的に上がる。 また、地殻が横に広がると、下のマントルはその隙間を埋めるために ゆっくりと上昇する。この上昇は、プレートが引っ張られることで起こるため受動的上昇passive upwellingと呼ばれる。上昇したマントルは減圧され、部分溶融しやすくなり、フォッサマグナ地域で見られるような火成活動の活発化に繋がる。後期中新世のフォッサマグナ地域では、隆起と沈降が繰り返され、火成活動が活発化し、そのため陥没盆地が形成された。 これはまさに、 伸張 → 地殻薄化 → アセノスフェア上昇 → マグマ供給増加 という典型的なリフト帯のプロセスと一致する。 糸魚川–静岡構造線(ISTL)が『裂け目』として機能したフォッサマグナの西縁は、日本最大級の地殻境界として記述されている。 断層帯の活動 ⇒ 島弧の回転 ⇒ 背弧拡大の力 、これらが ISTL に集中し、地殻厚の急激な変化が生じた。 地殻が薄い側(糸魚川〜松本〜諏訪〜甲府)は、アセノスフェアが浅くなる典型的な条件を満たす。フォッサマグナは『火山帯の通り道』でもある。フォッサマグナに沿って浅間山・八ヶ岳・富士山などの火山が並ぶ。 火山帯が存在するということは、スラブ脱水による水の供給、マントルウェッジの部分溶融、高温化したマントルの上昇などが起きているということになる。 フォッサマグナはマントルが上昇しやすい『通気口』のような構造になっている。フォッサマグナがあるから中央日本のアセノスフェアが浅くなる。 1. フォッサマグナは沈降帯で、地殻が薄い。 2. 日本海拡大の伸張がフォッサマグナに集中する。 3. 糸魚川–静岡構造線が巨大な裂け目として機能し、地殻がさらに薄くなった。 4. 火山帯が集中し、マントルが上昇しやすい環境が整った。 その結果、中央日本(フォッサマグナ地域)ではアセノスフェアが異常に浅いという状態が生まれた。 目次へ |

||||

| 2)フォッサマグナ火山帯が南北に一直線に並ぶ理由 フォッサマグナという巨大な地殻の『割れ目帯』が、現在も南北方向に引き延ばされ続けられているのであるが、その背後には、次の三つの力学が重なっている。 ① 東西圧縮の中で南北方向だけが伸びやすい特異な地殻構造 フォッサマグナは、西側は中央構造線(MTL)〜糸魚川静岡構造線(ISTL)、東側は柏崎–銚子線に挟まれた、地殻が脆く弱い厚さも不均質な沈降帯で、この領域は、西日本の堅い地塊と東日本の堅い地塊に『挟まれて揉まれた軟らかい部分、つまり地殻が弱く・厚さも不均質な弱線帯と言える。

② フォッサマグナは「沈み込むプレートの境界の継ぎ目」が集中する。 日本海溝から沈み込む太平洋プレートの影響は東日本に強く、南海トラフから沈み込むフィリピン海プレートの影響は西日本に強く作用する。 フォッサマグナはその両者の影響が切り替わる帯でもあり、地殻が解れるやすい構造になっている。 糸魚川–静岡構造線(ISTL)が「火山帯の背骨」になっている。ISTLは、日本列島で最も活動的な大断層・地殻の境界であり(西日本地塊と東日本地塊の境界)、地殻が最も薄く、破砕されやすい弱線帯という特徴を持つ。 火山は、最も弱いところを選んで上がってくるので、ISTL沿いに火山が並ぶのは自然な結果で、そのため、マグマが上昇しやすい弱線が南北方向に連続する。火山帯が直線上に並ぶ。 ③ ISTL(糸魚川–静岡構造線)が「火山帯の背骨」になっている。 ISTLは、 • 日本列島で最も活動的な大断層 • 地殻の境界(西日本地塊と東日本地塊の境界) • 地殻が最も薄く、破砕されやすい弱線帯 という特徴を持つ。 火山は、最も弱いところを選んで火道を通すので、ISTL沿いに火山が並ぶのは自然な結果でもある。 火山フロントでは、沈み込むプレートが脱水し、その水が上部マントルを融解してマグマを作る。その最初にマグマが生まれる位置が地表に投影された線が火山フロントになる。 日本では、太平洋プレートの沈み込み深度が約100 kmになる位置が火山フロントになる。フォッサマグナの火山は、火山フロントがISTLで曲がることで生まれる。そんな場所がフォッサマグナなのだとも言える。 ISTLが東北日本(NAM側)と西南日本(EUR側)の境界である可能性が示されている。つまり、ISTLは単なる断層ではなく、プレート境界的な性質を持つ巨大な構造線で、この境界で、地殻の厚さ • 岩石の性質 • 応力場 • 地殻の温度構造などが大きく変わる。この「地殻の性質の急変」が、火山フロントの曲がりの根本原因でもある。 ISTL付近は、東北日本側の太平洋プレートの沈み込み と、西南日本側のフィリピン海プレートの沈み込み という 異なる沈み込み系が接する「接合部」 になっている。そのため、スラブの形状が急に変わり、火山フロントの位置も曲がる。しかも、フォッサマグナの沈降盆では、マグマが上がりやすい。この3つが重なることで、 火山フロントの曲がりが、マグマ上昇の集中帯となり、『フォッサマグナ火山帯』が生まれる。その結果、新潟焼山•妙高山• 黒姫山• 八ヶ岳• 富士山• 箱根山といったフォッサマグナ火山列 が形成される。 太平洋プレートは東日本の下に急速に深く沈み込んでいるが、その沈み込み角度や深さは地域によって変わる。特にフォッサマグナ付近では、プレートの沈み込み角度が急変し、地殻構造も東西で異なる。そのため、マントルウェッジの形が歪む。火山フロントがISTL付近で『折れ曲がる』という現象が起きる。その結果、火山フロントがISTL付近で屈曲し、火山が集中する。 フォッサマグナ火山帯は、日本列島の地殻境界・応力場・プレート沈み込みの交点として南北に一直線に並ぶ。しかも、フォッサマグナは「もともと弱く脆い」ので、さらに割れやすい。フォッサマグナは、破砕帯・断層が密集し堆積物は厚いが脆い・地殻として薄いなど弱い地殻である。 弱い場所は、応力が集中しやすく、割れ目が優先的に生じる。その弱線の代表がISTL(糸魚川–静岡構造線)。なぜ中央日本のフォッサマグナ周辺でアセノスフェアが浅くなるのかは、世界でも珍しい「二つの沈み込み帯が接する場所」であるからで、複数のプレートが押し合い・引き合うため、中央日本のリソスフェア(硬い岩盤)が引き伸ばされ、薄くなる傾向がある。リソスフェアが薄くなると、柔らかいマントルのアセノスフェアが地表近くまで上昇する。 また、フィリピン海プレートからは中央日本の下で角度が浅く、広い範囲で上部マントルを加熱し、アセノスフェアを持ち上げる作用が働く。 北部フォッサマグナは新生代中新世の約1500万年前の日本海拡大と同時期に形成され、その際に背弧拡大によるリソスフェアの伸張が起きたとされている。これもアセノスフェアを浅くする要因となった。 アセノスフェアが浅くなるとフォッサマグナの熱源が近くなり、その結果、フォッサマグナの火山活動が極めて活発になる。フォッサマグナ周辺には、焼山・妙高・黒姫・浅間・八ヶ岳・富士山・箱根など日本を代表する火山が集中している。これら火山帯では、アセノスフェアが浅い・プレート境界が複雑・水を含む沈み込みプレートが複数あるという「マグマが生まれやすい条件」が揃っている。 地殻が沈降し厚い堆積盆地が形成されるフォッサマグナには、約10 kmもの厚い堆積物が溜まっている。これは、リソスフェアが薄くて弱いため、熱で膨張しやすい、一方では、プレート境界の引っ張り応力が働くために、地殻が沈み込みやすいため『沈降盆地』になるが、その後、隆起へ転じ、山地・火山列が形成される。フォッサマグナは単なる沈降帯ではなく、後に現在のように隆起へ転じ、多数の山地・火山列が形成された。 これは、プレート境界の圧縮応力による多数の南北の亀裂、その後の南北マグマの貫入、そして火山体の成長などが重なった結果である。 地質が極端に若く、複雑な構造帯になる北部フォッサマグナは、新生代漸新世後期の2500万年前以降の新しい堆積物・火山岩などが主体で、周囲の古い地質とは全く異なる。これはアセノスフェアが浅い位置まで届いて、熱とマグマ供給が継続している地域の特徴を示している。フォッサマグナにもたらされる変化は、その後の隆起と山地形成、厚い堆積盆地の形成(最大 10 km)、富士山・浅間・八ヶ岳などの火山活動の集中、地質の若さと複雑さなど、フォッサマグナは、日本列島の中で最も「熱く」「若く」「動いている」場所と言える。 糸魚川–静岡構造線(ISTL)付近に位置する主な火山は「フォッサマグナの西縁」に集中している。その火山は構造線の真上というより、そのすぐ東側のフォッサマグナ内部に南北に並ぶ火山列として分布する。北から南へ、ISTLに沿う火山列は、焼山(新潟)・妙高山(新潟&長野)・黒姫山(長野)・浅間山(長野&群馬)・霧ヶ峰(長野)・蓼科山(長野)・八ヶ岳(長野&山梨)・富士山(山梨&静岡)・愛鷹山(静岡)・箱根山(神奈川)・天城山(静岡)など、これらはすべてフォッサマグナ火山帯で、ISTLのすぐ東側に沿って並ぶ。その火山の多くは日本でも最も活動的なグループに属す。 特に活発な火山は、浅間山(日本有数の活火山)・焼山(20世紀以降も噴火)・妙高山(歴史噴火あり)・八ヶ岳(南八ヶ岳は1万年以内に噴火)・富士山(1707年の宝永噴火以降も活火山)・箱根山(2015年に小規模噴火)など、比較的静穏だが火山性の地質を持つ。 黒姫山・車山・蓼科山・愛鷹山・天城山、これらは最近の噴火はないものの、地質的には若く、火山帯の一部である。 ISTLは「西日本と東日本の地質境界」であり、その東側のフォッサマグナはリソスフェアが薄く、アセノスフェアが浅いため、マグマが上昇しやすい構造になっている。その結果、ISTLのすぐ東側に南北の火山列が形成されるという特徴が生じた。 ISTL上にある火山、正確にはISTLのすぐ東側に沿う火山列は、焼山・妙高山・黒姫山・浅間山・霧ヶ峰・蓼科山・八ヶ岳・富士山・愛鷹山・箱根山・天城山などは、すべてフォッサマグナ火山帯に属する。 浅間・焼山・富士山・箱根などは非常に活発であるが、他の山も地質的には若く、潜在的な活動性を持つ。 目次へ |

||||

| 3)新生代新第三紀中新世の約2000〜1500万年前 新世代第三紀中新世の約2000〜1500万年前、インド亜大陸がアジアに衝突は、単にヒマラヤを作っただけではなく、東アジア全体の地殻運動・気候・地形・海域形成に連鎖的な変化を引き起こした。インド衝突によるアジア内部の巨大な左横ずれ断層が東アジアにもたらした主な変化は、チベット高原の急速な隆起と東アジアにダイナミックな気候転換をもたらした。 高度4000~5000mの高原の巨大な壁が大気循環の『在り様』を変え、夏季モンスーンが強まり、東アジアの降水パターンに大きく影響した。特に内モンゴル〜華北の乾燥化の進行は、高原の背後となる地域で乾燥が進み、ゴビ砂漠の拡大につながった。

最近の研究では、チベット高原が偏西風の季節的位置を移動させることが示されている。かつては偏西風は高原の北側を回り込む。その後も高原がさらに隆起すると、ジェットの主流が南側へシフトした。高原の南側で強い温度勾配が形成され、その結果、ジェットのコアが南側に固定されやすくなる。これは現代の「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」でも観測される現象で、チベット高原の古気候にも当てはまる またパミール・天山山脈が偏西風の流れを大きく変え、中央アジアの水循環に決定的な影響を与えたことが示されている。パミール高原は、タジキスタン・アフガニスタン・中国などにまたがる平均標高5000mに達する高原で、この高原から東北に向かって天山山脈、南方に向かって崑崙山脈・カラコルム山脈・ヒマラヤ山脈、そして西南に向かってヒンドゥークシュ山脈が伸びており、「世界の屋根」と呼ぶにふさわしい地形である。タクラマカン砂漠を通るシルクロードは、この高原を越えて東西を結んでいた。 偏西風は本来、ユーラシア大陸を西から東へと流れる広域風帯であるが、パミール・天山山脈が隆起すると、偏西風は山脈の北側へ迂回せざるを得なくなる。その結果、湿潤な空気がタリム盆地や中央アジア内部に入りにくくなる。つまり、山脈が「巨大な風の防波堤」として働き、乾燥化を促進した。これにより黄砂の輸送パターンも変化した。 (広域風帯とは、地球全体を見たときに、特定の緯度帯にほぼ常に存在する、安定した大きな風の流れのことであり、例えば、貿易風帯・偏西風帯・極偏東風帯などは、地球の自転と大気大循環によって生まれる、 『恒常的・帯状の風系』として呼ばれる。 偏西風は、南北両半球の中緯度(およそ30〜65度)に、地球をぐるりと取り巻くように吹く恒常的な西風であり、季節で多少の南北移動はあるものの、一年を通して存在する帯状の風の流れであれば、地球規模の大気大循環の一部として常に存在する“帯” として「広域風帯」と呼ばれる。) ★チベット高原南側の強い温度勾配 → ジェットが南に固定されるメカニズム 巨大に隆起したチベット高原は「巨大な熱源」になった。チベット高原の高度は4000~5000mであることから、夏季を中心に、チベット高原は周囲よりも太陽熱で強く加熱される。その結果、高原上空では気温が上昇し、等圧面(特定の気圧が一定である面)が上昇して、厚い対流圏が形成された。 大気中で太陽熱で加熱されると、地表面は低気圧になるが、チベット高原の上層は高気圧になる。その理由は、大気加熱に伴い上昇流が発生することにある。そのため、下層では周囲から空気が流入しなければならず、中心部分の気圧が周りより低くなる一方、上層では上昇してきた空気が周囲に吹き出すほど、周りより中心部分が高圧になる。チベット高原の高度は4000~5000mであることから、季節の進行に伴い地表面が加熱され、その暖かい地表面がその上の空気を加熱する。さらに季節が進むと、南から水蒸気が運び込まれて積乱雲が発達することになる。このような加熱により、上層に高気圧が形成される。 大気は「温度勾配があると、その上空に強い西風を作る」。つまり、南北温度差が大きいほど上空の西風はジェットjet化する。特に温度差が最大となる場所の上空には、ジェットのコアが形成されやすい。 温度勾配の最大が「チベット高原南縁」に形成される。高原の北側は比較的緩やかに冷えるのに対し、南側はヒマラヤを境に急激に低地へ落ち込むため、温度が最も急に低下する。そのため、ジェットの軸coreは温度勾配最大の位置に引き寄せられる。結果として 南側に固定されやすくなる、という構造が生まれる。 チベット高原の熱的状態がアジア西風ジェットの強度・位置を左右することが示されている。チベット高原の加熱が南北温度勾配を強め、その温度勾配最大の位置に熱風平衡によってジェットが引き寄せられ、結果としてジェットコアjet coreが南側に固定されやすくなる。 中新世のインド衝突は、単にヒマラヤを作っただけではなく、東アジア全体の地殻運動・気候・地形・海域形成に連鎖的な変化を引き起こした。  日本海の誕生は、ユーラシア大陸の東端の縁が引き裂かれ、その背弧海盆back-arc basinが解離した現象による。背景には、アジア全体を揺るがす巨大な力が働いていた。 日本海の誕生は、ユーラシア大陸の東端の縁が引き裂かれ、その背弧海盆back-arc basinが解離した現象による。背景には、アジア全体を揺るがす巨大な力が働いていた。インド亜大陸がアジアに衝突 → アジア内部に巨大な横ずれ断層が発達 → 東アジアが東へ押し出される、という大陸規模の変形が生じた。 中新世の約2000〜1500万年前にアジア内部で発達した巨大な左横ずれ断層が発達し、その運動が東アジアの縁に「引っ張り」を生む。その結果、日本列島の基盤が東へ回転・移動し始める。この「押し出しテクトニクス」は、日本海の開裂と密接に関係するとされている。東アジアの応力場変化が沈み込み帯のダイナミクスにも影響した。巨大な左横ずれ断層の発達は、アジア内部の地殻ブロックを押し出し、東アジアの地形を再構築し始めた。東アジアは「押し出され、曲げられ、再編成された」。 インド亜大陸が北へ突っ込む。チベット高原が厚く高くなる。その圧力が東へ逃げる(東チベットの押し出し)。逃げ場となった四川〜雲南側で地殻が『しわ寄せ』される。それが南北方向への圧縮となり、褶曲し急峻な山脈が立ち上がる。これがチベット高原の東縁に形成された巨大な褶曲山脈帯( )である。横断山脈は「ひとつの山脈」ではなく、南北に平行して並ぶ複数の山脈の総称で、 邛崍山脈 → 大雪山脈 → 沙魯里山脈 → 芒康山脈 → 怒山山脈 → 高黎貢山脈 → 伯舒拉山脈 というように、南北方向の山脈が何本も平行して並ぶ、世界でも特異な山岳地形帯となった。横断山脈の特徴は、山脈が高く、谷が極端に深いという強烈な地形コントラストで、尾根の標高は、3000〜4000 m、部分的に 5000〜6000 m に達する。谷は高度差 1000〜3000 m の深い峡谷、この「山脈と峡谷の縦縞構造」は、東チベットの押し出しによる強い圧縮と隆起の証拠と考えられている。 約2000〜1500万年前と時期が一致し、アジア大陸東縁の引張応力が強まり、日本列島が大陸から離れ始めた。 背景海盆は 沈み込み帯の弧状列島island arc(日本列島)の背後で生まれる拡張性の海盆を言う。その核心は 海溝の後退trench rollbackにある。 弧状列島は 沈み込み帯で生まれる火山列島の弧状の帯である。その形も成り立ちも、沈み込む海洋プレートと上盤(大陸)プレートの相互作用から生まれる。つまり、沈み込みが火山弧をつくる。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込み、深さ約100 kmに達すると、沈み込むスラブslabから水などの揮発性成分が放出される。それが上盤側のマントルウェッジを部分溶融させる。そのマグマが上昇し、火山列をつくる。これが 火山弧volcanic arcであり、海洋上にできれば 弧状列島island arc(島弧)、つまり、島弧は沈み込みによるマントル融解の産物と言える。 背景海盆は 沈み込む側(沈み込む海洋プレート)と上盤側(大陸プレート) の相互作用から生まれる。海洋プレートが沈み込むと、その重さで海洋プレートは下方へ引きずられる。古く冷えた海洋プレートほど重く、沈み込みが速い。海溝も沈み込む海洋プレート側へ引きずられる。これを 海溝後退rollbackと呼ぶ。速い沈み込みほど、海溝が後退しやすい。 海溝が後退すると、それに伴い上盤側の大陸プレートが引き伸ばされ地殻が薄くなる。やがて裂け目が生まれ、マントルが上昇し、減圧融解でマグマが発生する。ここに背景海盆(日本海)が形成される。その海底拡大速度は通常、遅い。西太平洋(マリアナ・伊豆小笠原・トンガなど)で背景海盆が多いのは、古くて重い太平洋プレートが沈み込んでいるためである。 目次へ |

||||

| 4)フォッサマグナ形成史(約1500万年前〜現在) 一つの重要なメカニズムは、太平洋プレートの沈み込み帯の海溝が後退する(rollback)ことで背弧側が引き伸ばされる、というプロセスが生じた。この海溝が後退する現象を スラブ・ロールバックslab rollbackと呼ぶ。「沈み込むプレート自体の重さと形状」が引き起こす、非常にダイナミックな運動である。太平洋プレートはとても古く、冷たく、重い、しかも密度が高いプレートである。太平洋プレートは、その重量により、沈み込みながら後方へ倒れ込む。沈み込むと自分の重さでどんどん深部へ引きずり込まれようになる。すると、沈み込み帯は次のように動く。 その重さでスラブが後方(海側)へ倒れ込む。結果として 海溝が海側へ移動する(後退する)。 この後退が、背弧側(日本海側)にスペースを生み、そこにマグマが上昇して新しい海洋地殻が形成され、日本海が拡大した。一方、沈み込むスラブの背後でも、プレートが引き伸ばされ薄くなりマントルが上昇し、その流れが海溝を海側へ押し戻すように働くことがある。スラブは重力で戻され、マントルはその背後で上昇、結果として海溝は後退する。これは多くの沈み込み帯で観察される一般的な現象である。沈み込むプレートが後退すると、それに伴い、上盤側(日本列島側)が引っ張られる。結果として背弧側のユーラシアプレートの東の縁部が裂け、日本海が開く。 これは世界中の背弧海盆(マリアナ海盆、南シナ海など)に共通する現象であった。 (太平洋プレートが沈み込む、その沈み込み帯【海溝】が 海側へ後退するメカニズムは、広島大学の中久喜氏らの研究によると、沈み込むスラブは深部で相境界【660 km】や高粘性の下部マントルに妨げられることがあり、深部スラブは動きにくい【固定されやすい】、浅部スラブは沈み込み続けたい、この「深部の固定」と「浅部の沈み込み」の不均衡が、浅部スラブを海側へ引き戻す、それが海溝が後退するという動きも生み出す。 また、スラブが660 km相境界に当たると、力のバランスが変わる。 広島大学の解説では、スラブが 660 km の相境界に達すると、浮力の変化によって沈み込み速度が低下し、やがて支えきれなくなって後退が始まる、と説明されている。 • スラブが深部で浮力を受ける • 沈み込み速度が落ちる • マントルウェッジの支えが弱くなる • 結果として スラブが後ずさりする これが海溝後退の直接的な引き金になる。)  この1500万年前というタイミングは、日本列島の成り立ちの中でもとてもドラマチックな時期であった。 しかし、「太平洋プレートの沈み込みによる引き伸ばし

→ マグマ上昇」というプロセスでは、当時の日本列島に『典型的な火山列(弧状の火山帯)』は形成されなかった。中新世中期の約1500万年前では、現在のような「沈み込み帯の火山フロント」が安定していた時代ではなかった。この頃の日本列島はユーラシア大陸から引き離され、日本海が大きく開いていく最中であったため、日本列島の背後(日本海側)が大きく引き伸ばされ、地殻が薄くなり、マントルが減圧融解しやすくなるが、その結果は、広範囲にバラバラと火山・貫入岩体が生まれる という「リフティング型の火成活動」が主役であった。

つまり、沈み込みは続いていたが、火山帯は弧状に整列することなく『散発的で広域的な火山活動』が起きていたという状態であった。 この1500万年前というタイミングは、日本列島の成り立ちの中でもとてもドラマチックな時期であった。 しかし、「太平洋プレートの沈み込みによる引き伸ばし

→ マグマ上昇」というプロセスでは、当時の日本列島に『典型的な火山列(弧状の火山帯)』は形成されなかった。中新世中期の約1500万年前では、現在のような「沈み込み帯の火山フロント」が安定していた時代ではなかった。この頃の日本列島はユーラシア大陸から引き離され、日本海が大きく開いていく最中であったため、日本列島の背後(日本海側)が大きく引き伸ばされ、地殻が薄くなり、マントルが減圧融解しやすくなるが、その結果は、広範囲にバラバラと火山・貫入岩体が生まれる という「リフティング型の火成活動」が主役であった。

つまり、沈み込みは続いていたが、火山帯は弧状に整列することなく『散発的で広域的な火山活動』が起きていたという状態であった。 日本海側は、背弧拡大に伴う玄武岩質の火山活動。 本州中部では、リフト帯に近い広域火成活動(安山岩〜デイサイト)。 (当時の木曽山脈や赤石山脈の地下深部での上昇運動も、この時期の応力場の変化と無関係ではない。) 鮮新世の約500〜300万年前になると、背弧拡大が終わり、 沈み込み帯の構造が安定し、 現在のような「東北日本弧の火山フロント」が形成されていく。現在の東北地方の「脊梁山脈(奥羽山脈)」に沿って並ぶ火山帯の原型で、 中新世後期〜鮮新世にかけて背弧拡大が終息し、沈み込み帯が安定したことで形成された火山フロント と理解されている。 約500〜300万年前に形成された東北日本弧の火山フロントは、青麻–恐火山列、 宮城 → 岩手 → 青森へと連なる火山列が、 日本海拡大の終息後、沈み込み帯が安定して成立し、現在の奥羽山脈の火山帯の原型となった。 つまり、日本列島の形成前からずっと陸地であり続けた北上山地や阿武隈高地とは異なり、奥羽山脈は比較的新しい地形と言える。奥羽山脈にあたる場所は日本海の拡大期の漸新世終期の約2500万年前~中新世中期の約1500万年前には海底火山であった。その1500万年前頃は、日本海の拡大が終わり、東北日本弧はほぼ現在の位置に移動したが、未だ広い範囲が海面下で、島々が点在する状態であった。その後も火山活動が続いていたものの陸地になったのは、中新世後期の約800万年前の頃であった。ただ、東北地方は「島々の集合体」のような状態が続く。その後も現在まで続く圧縮圧力により褶曲しながら隆起し、両側で逆断層を作って高まり、並行して活動した火山が大規模カルデラを作りつつ高度をさらに増した。山脈の両側ははじめ海だったが、数百万年を経て陸化し、今あるような盆地・低地群が連なるようになった。 鮮新世後期の約300万年前、東西圧縮が始まり地殻が短縮して、奥羽山脈などの山地が隆起・低地は堆積物で埋まり、盆地や平野が形成され島々が繋がり、広い陸地としての東北地方が成立し、陸地が連続する日本列島が成立した。 要約すれば、日本海の拡大が中新世中期の約1500万年前に終わる 。その後、東北日本弧は広く水没し、前弧側に堆積物が供給されなくなる。沈み込み帯の構造が安定し、火山フロントが背弧側へ後退していく。その結果、現在の脊梁山脈に沿う火山フロントが形成される。 つまり、 背弧拡大 → 終息 → 沈み込み帯の安定化 → 火山フロントの確立 という流れであった。 中新世に西南日本が時計回りに回転したことを示している。これは日本海の開裂と同期しており、背弧拡大の直接的証拠となっている。西南日本は、大きく時計回りに回転、東北日本は、反時計回りに回転した。この「両側が外へ開くように回転する」運動が、日本海をさらに広げた。背弧拡大の結果、地殻が引き伸ばされ薄くなる。正断層が多数発達し、リフト帯が形成、さらに伸張が進むと海洋地殻が生まれ、海盆となる。日本海の一部には、実際に海洋地殻が存在することが地球物理学的に確認されている。富山県八尾地域の中新世火山活動が日本海拡大と関係することを示している。背弧拡大に伴うマントル上昇・減圧融解により、火山活動が活発化した。 中新世の約2400~1500万年以前、日本列島は現在の位置にはなく、「アジア大陸の東縁の山地」であった。その後、背弧海盆back-arc basinである日本海が開くことで、列島は大陸から引き離されていく。「バックアーク back-arc」という単語は、英語の「back(後ろ)」と「arc(弧)」から来ており、火山列島の背後に広がる地域を直訳したもので、火山弧が形成される際に、主に海溝とそれに連なる火山島弧の背後に位置する弧状の海盆oceanic basinを指す。この地域では、上部(大陸)プレートが下部(海洋)プレートに引っ張られることによって割目が生じ、そこにマグマが噴き出すことで海底火山が発生する。 この引き金も「沈み込み帯の後退」にあり、日本海拡大の本質は 沈み込む太平洋プレート(古太平洋プレート)の後退rollbackによる。太平洋側でプレートが沈み込む。その沈み込むスラブが後方(海側)へ引きずられるように後退すると、その結果、前弧(日本海側)に引っ張り応力がかかる。 つまり、日本列島が後ろへ引き伸ばされる力が働いた。このスラブ後退による引っ張り応力は、列島の背弧側(日本海側)に強く作用した。その結果、地殻が水平方向に引き伸ばされる。伸張場では正断層normal faultが多数発達束状に並び、リフト帯rift zoneが形成される。これは、アフリカの東アフリカリフトと同じ物理法則で起きていた。 リフト帯形成期では火成活動も大きく変化し、マントルが上昇しやすくなると、火山活動が「島弧Island arc」から「中央海嶺Mid-ocean ridge(MOR)に近い性質」へと遷移する。これは地殻が薄くなり、背弧海盆が形成される典型的なプロセスで、これらが組み合わさり、約2000 km に及ぶ大規模な背弧海盆「日本海」が中新世の約2400~1500万年前に開いた。 東北日本と西南日本の分離と回転 東北日本と西南日本の回転は、ほぼ同時期に起きたとされている。回転が起きた時期は約1800〜1500万年前で、西南日本の時計回り回転は、1800〜1600万年前に起きたとする詳細なレビューがある。東北日本の反時計回り回転は、西南日本と同時に 約1500万年前に起きたとする古地磁気モデルもある。 日本海は約20〜13 万年前に急速に拡大した。 この拡大こそが、両弧の回転を引き起こす『原動力』になり、その日本海拡大の最盛期にあたる約1500万年前に、東北日本は反時計回り、西南日本は時計回りに大きく回転していた。 古地磁気データの解析によると、東北日本は反時計回りに約40°回転し、西南日本は時計回りに約40〜50°回転し、この対称的な回転から、 「観音開きモデル(両側が扉のように開く)」が提案されている。 西南日本の回転は 1〜200万年という非常に短い期間で起きたとされている。 これは地質学的には『瞬間的』と言える速度である。日本海拡大の際に、ユーラシアプレートから日本列島が引き離される。その際、東北日本と西南日本は別々のブロックとして動いた。それぞれが異なる方向に回転しながら現在の位置に移動する運動が起きた。 岩石が固まったときの地磁気の向き『残留磁気』を調べると、東北日本の岩石 → 西に傾き、西南日本の岩石 → 東に傾く という偏角が見付かっている。 これは、岩石ができた後に日本列島が左右に回転したことを示す直接証拠と言える。 日本列島は大陸に対して均一に接していたわけではなく、 中部地方付近を軸に、東北日本と西南日本が別々のブロックとして動ける構造でもあった。それで、裂けるときに左右のブロックがそれぞれ異なる方向に回転したようだ。 つまり、日本列島は大陸に対して均一に接していたわけではなく、 中部地方付近を軸に、東北日本と西南日本が別々のブロックとして動ける構造であった。そのため、裂けるときに左右のブロックがそれぞれ異なる方向に回転しえた。その際、『棚倉構造線』などの大規模断層が、回転運動の境界として働いた可能性も指摘されている。 棚倉断層帯は茨城県北部から福島県へのびる断層で、日本列島の地質を二分する巨大な断層とも考えられている。棚倉断層帯周辺では、日本海拡大期の約2400万年前~1500万年前に 地層が大きく回転した痕跡(古地磁気方位の回転)が残っている。断層の北側と南側で 回転量・回転方向が異なる。これは、断層が「回転ブロックの境界」として働いたことを示す強い証拠で、古地磁気は、当時の地球磁場の向きを岩石が『記録』したものなので、 その向きが異なれば、当時の地殻ブロックが別々に回転したことを意味する。 今から約1720万~1660万年前、棚倉断層帯の横ずれ運動によって堆積盆は急速に沈降すると共に回転も起こったことも判明した。これにより、日本列島を横断する大断層の運動が、堆積盆の形成・沈降・回転を同時に引き起こしたことを初めて解明された。その一方、東北日本における日本海拡大時の回転運動の時期や規模、そして回転方向が不統一な原因が、断層運動による堆積盆の発達の時期や程度が異なるためである可能性が示された。また、日本海拡大時には正断層の形成とその運動によって多くの堆積盆が形成・発達したと考えられているが、本研究成果は正断層運動のみならず横ずれ断層の運動の影響も考慮すべきであることを示した。 日本列島の観音開き説に対して地質学的整合性を疑問視する研究もあるが、古地磁気の証拠は厳然として存在し、現在も主要モデルのひとつである。観音開きモデルは現在も有力だが議論も続いている。 また、火成活動の変化により、大規模な地殻回転(特に西南日本の時計回り回転)といった複合的なプロセスが絡み合った。この間に、日本海・四国海盆・千島海盆がほぼ同時期に開いたことが示されている。四国海盆は、フィリピン海プレートの北部に位置する背弧海盆で、四国の南の海~九州パラオ海嶺の北側に広がっている。つまり、四国の南〜沖縄の北東の広い海域に広がる三角形の背弧海盆であり、フィリピン海プレートの北部にある大きな海底盆地を形成している。この四国海盆は、日本海の『南の兄弟』のような背弧海盆で、中新世に西南日本が回転しながら後方へ引き裂かれた結果できた海域でもある。 九州–パラオ海嶺と四国海盆の両者は、伊豆–小笠原–マリアナ弧の古い姿(原始島弧)と、その背後で生まれた背弧海盆 という関係にある。九州–パラオ海嶺は、古第三紀の始新世〜漸新世に活動した原始伊豆–小笠原Proto–Izu–Bonin Arcの名残と解釈されている。 つまり、現在の伊豆–小笠原弧の先祖のような存在で、四国海盆は、その島弧の背後で裂けて生まれた「背弧海盆」 で、四国海盆は、パラオ海嶺(古い島弧)と伊豆–小笠原弧(新しい島弧)の間が裂けて形成された背弧海盆である。 形成開始は漸新世終期~中新世初期の約 2500万年~–2300万年とされ、最初は北側(九州–パラオ海嶺の北端)でリフティングが始まり、その後、南へ向かって急速に裂け目が伝播 したとされている。四国海盆の海底拡大は約1500万年前に停止し、その後は海盆内部でオフリッジ火山活動(海底拡大の中心【海嶺軸】から離れた場所で起こる火山活動のことで、一度だけ噴火して終わる直線状に並ぶ火山群)が広がったことが示されている。 地球の内部からの力が、古い島弧を引き裂き、 新しい海底を生み出し、 やがてその活動が止まり、 静かな海盆として残った—— そんなダイナミックな歴史が両者の間に刻まれている。 つまり、日本列島全体が一つの巨大な背弧リフト系として動いていた。 (国境は別として、島弧として見た「日本列島Japanese archipelago」は、北海道・本州・四国・九州の4島に、南西諸島(琉球弧)、伊豆・小笠原、千島列島などの諸島を含む島弧系を指すのが一般的である。 樺太は、島弧・地体構造の議論では日本弧の延長として扱われる場合がある一方、政治地理的な「日本列島」からは通常除かれる。 台湾島は、通常「日本列島」に含めない。台湾本体は「琉球弧の一部の島」ではなく、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの衝突帯としての「台湾造山帯」であり別系統の地体とされている。 「島弧の大まかな長さ」を見立てれば、樺太北端付近まで視野に入れ、さらに弧の「曲がり」を考慮せずに、北東〜南西を直線近似的に見積もると、約 3,000〜3,500 km 程度と考えられる。 • 琉球諸島だけでも九州南端〜台湾北東まで約 1,100 kmとされている。 • ここに、本州〜北海道〜千島〜樺太方向の長さを加えると、3,000 km 台前半に収まる。 地学・地理の文献レベルでは、「日本列島(日本弧)は、およそ 3,000 km 級の島弧」であるという整理が一般的である。 日本列島は、日本という国を構成する14,125の島々からなる群島である。北東のオホーツク海から南西の東シナ海とフィリピン海まで、ユーラシア大陸の太平洋岸に沿って3,000 km以上に及び、北から南へ三つの島弧、すなわち東北日本弧、南西日本弧、琉球島弧から成り立っている。大東列島、伊豆・小笠原・マリアナ弧、千島列島が隣接している。) 日本海は古第三紀漸新世の約2600万年前からの火山活動と地殻変動によって形成され、ユーラシア大陸と日本列島の分離が進む中で誕生した。約2600万年前、ユーラシア大陸の東縁で火山活動が活発化し、地殻が引き延ばされた。この過程で、隠岐と日本列島が少しずつ分離し、地面が窪んで湖が形成された。 初めは湖であった場所に海水が流れ込み、次第に日本海が誕生した。この時、隠岐は深い海の底となり、周囲の地層には火山灰や化石が堆積した。 日本海の形成に関する地質学的な証拠は、約3000万年にわたる地層の分布に見られる。特に、火山岩や海成堆積物が広範囲に分布しており、当時の環境を示している。 日本海が形成された時期には、温暖な気候が広がっており、熱帯性の生物が生息していたことが化石から確認されている。例えば、当時のシジミの化石は現在のものよりも大きく、マングローブ植物の花粉化石も見つかっている。 目次へ |

||||

| 5)北八ヶ岳は「八ヶ岳火山列の北部を占める大規模な複成火山体」 北八ヶ岳は「八ヶ岳火山列の北部を占める大規模な複成火山体」とされ、丸山溶岩は更新世後期の約11万年前に噴出した記録があり、その後も周辺で溶岩流や火砕物の堆積が繰り返されている。北八ヶ岳は、硫黄岳・天狗岳・丸山・茶臼岳・北横岳・蓼科山など、複数の成層火山が重なり合ってできた火山群であり、この北八ヶ岳の「複成火山体」とは、長期間にわたって複数回の噴火活動が繰り返され、その結果として複数の火山が重なり合って形成される広大な火山体を形成した。 そのため複雑な山体になり、山頂付近は火口を持つ円錐形(成層火山)になりやすい。しかも、同じ火道(マグマの通り道)を何度も使うため、山体が安定して成長する。北八ヶ岳の山々が丸みを帯びた成層火山の集合体になっているのは、この「複成火山体」という性質による。同じ火口や近い場所から、休止期をはさみながら何度も噴火を繰り返してできた火山あれば、つまり一度きりの噴火でできる「単成火山」とは違い、長い時間をかけて何度も 噴火 → 堆積 → 休止 → 再噴火 というサイクルを重ねて成長した『多輪廻火山(たりんねかざん)』となる。 丸山・茶臼山は、安山岩質の粘性マグマが繰り返し噴出して山体を成長させてきた溶岩円頂丘(ドーム状火山)があり、周囲には火口跡や溶岩流の痕跡があり、複成火山体特有の複雑な地形を示す。「一度きりの噴火」ではなく、複数回の噴火活動による山体形成であれば、周囲には火口跡や溶岩流の痕跡があり、複成火山体特有の複雑な地形を示す。 北八ヶ岳全体が複成火山体であり、丸山・茶臼山も複数回の噴火履歴と溶岩円頂丘の地形を持つため、その一部と分類される。 茶臼山溶岩もチバニアン期終期から活動したとされ、周囲に火口跡や溶岩台地が残る。それは「一度きりの噴火」ではなく、複数回の噴火活動による山体形成であった。  複成火山は、同じ火道から繰り返し噴火し、溶岩流や火砕物が重なり合って大型の火山体をつくる。火道が安定しているため、成層火山や溶岩円頂丘などの複雑な地形を形成するのが特徴である。初期は玄武岩質の噴火、その後安山岩質の成層火山を形成し、更新世後期には蓼科山などの溶岩円頂丘が形成された。この経過が、丸山・茶臼山の火山活動当初は、サラサラした玄武岩質マグマが噴き出す『穏やかな火山』だったが、時間が経つにつれて、より粘り気のある安山岩質マグマに変わり、『成層火山らしい姿』を作るようになった。 複成火山は、同じ火道から繰り返し噴火し、溶岩流や火砕物が重なり合って大型の火山体をつくる。火道が安定しているため、成層火山や溶岩円頂丘などの複雑な地形を形成するのが特徴である。初期は玄武岩質の噴火、その後安山岩質の成層火山を形成し、更新世後期には蓼科山などの溶岩円頂丘が形成された。この経過が、丸山・茶臼山の火山活動当初は、サラサラした玄武岩質マグマが噴き出す『穏やかな火山』だったが、時間が経つにつれて、より粘り気のある安山岩質マグマに変わり、『成層火山らしい姿』を作るようになった。塩基性の玄武岩質マグマは流動性が高く、溶岩が遠くまで流れやすいため、低く広がる火山地形になりやすい 。一方、珪長質が増す安山岩質マグマは粘り気が強く、溶岩や火砕物を積み重ねるため円錐形の成層火山を作りやすい。つまり、丸山・茶臼山は マグマの化学組成が時間とともに変化したことを、如実示している。北八ヶ岳の火山群は、こうした「玄武岩 → 安山岩」への移行が比較的はっきりしていて、火山の成長史を読み解くうえでも興味深い。 なぜ玄武岩質から安山岩質へ変わるのかは、マグマが地殻の中で「進化」したからである。火山の下のマグマ溜まりの中で起きる変化にはいくつかの典型的なプロセスがある。 1. 玄武岩質マグマは、もともと上部マントルが溶けてできたもので、これがSiO2が多い地殻の中で冷えたり、結晶が沈んだりすると、残った液体部分はだんだんSiO2が増えて粘り気が強くなる。言わば、安山岩質マグマの方向へマグマの分化が進んだと言える。 2. マグマが上昇する途中で、周囲の地殻(珪長質の多い花崗岩質など)を部分的に溶かすことがある。これもマグマをより酸性寄りにし、安山岩質へ近づける。 3.玄武岩質マグマが新たに供給されると、既に地殻内にあった粘性の高い酸性岩質のマグマと混ざることがある。 結果として中間的な安山岩質になる。 最初期は、マントル由来の玄武岩質マグマがサラサラと噴き出し、溶岩台地のような低く広い地形を作る。その後に、マグマ溜まりが地殻内で長く滞留すると、地殻のSiO2が溶け込みマグマと混合が進む。より粘り気のある安山岩質マグマへ変化し、火砕物と溶岩が交互に積み重なる成層火山の姿を作り始める。 北八ヶ岳の丸山・茶臼山は、この「火山の成熟」を示す典型例と言える。 茶臼山の活動が終息した後、丸山が噴火し、北八ヶ岳の火山活動は連続的に展開した。両者は更新世後期の比較的近い時期に噴火が重なり合う。しかも、麦草峠を挟んで隣接し、同じ火山列の一部でもあり、地質的には同じマグマ供給系から派生した可能性が高い。 両山とも南八ヶ岳の急峻な岩稜とは異なり、なだらかな山容と森林に覆われた景観を持つ。これは噴火後の風化浸食と植生回復が進んだためと見られる。 ㈠ 茶臼山 茶臼山は、北八ヶ岳の火山活動によって形成された「溶岩円頂丘(ドーム状火山)」で、安山岩質の粘性の高いマグマの噴出が山体の丸みを帯びた姿をつくり出した。さらに周囲には噴火に由来する火口跡や溶岩台地が残り、現在は縞枯現象を伴うシラビソ林に覆われてもいる。 八ヶ岳は南北約20kmにわたる火山列で、南八ヶ岳は爆裂火口や崩壊による荒々しい岩稜が特徴であるが、一方、北八ヶ岳は粘性の強い安山岩質マグマの噴出によって、丸みを帯びた穏やかな山容を持つ。茶臼山はその典型例である。 茶臼山は標高2384m。噴火時に流動性の低いマグマが山頂付近に盛り上がり、流れずに固化してドーム状の山体を形成した。茶臼山周辺には「茶水の池」や「地獄谷」と呼ばれる火口跡があり、これは過去の噴火で流れた溶岩が水を溜めてできた池や、山腹に残った火口と考えられている。 茶臼山は現在、シラビソ林が立ち枯れて縞模様をつくる「縞枯現象」が顕著に見られる山のひとつ。これは標高2000〜2500m帯で世代交代を繰り返す森林動態で、火山地形の上に独特の景観を生み出している。登山道には苔が豊富で「苔の聖地」と呼ばれるほど!苔むす岩場や森が続き、火山活動の痕跡と多様な生態系の変化が重なった「地質と生態の交差点」となっている。 山頂は樹林帯に覆われているが、山頂のすぐ先にある展望台に出ると一気に視界が開ける。赤岳・横岳・硫黄岳などの荒々しい山並みがよく見え、溶岩台地の広がりも確認できる。天気が良ければ、さらに遠くに南アルプスの峰々も望める。北側には、独特の縞模様を持つ縞枯山が間近に見え、縞枯れ現象の帯状の模様がはっきり観察できる。 高度ごとの植生の特徴 茶臼山は、火山の記憶の上に苔と針葉樹が織りなす緑の層」を積み重ねた山であり、茶臼山は森林限界に達しないため、山頂まで樹林帯に覆われている。主にシラビソ・オオシラビソ・コメツガなどの針葉樹林が優占し、林床には湿潤で冷涼な環境を好む苔類が豊富に広がっている。代表的なのは、スギゴケ類・ミズゴケ類・ホソバミズゴケ・ヒノキゴケ・ハイゴケなどで、岩や倒木、湿地などに適応して群落を形成する。 スギゴケ類(Polytrichum属)は、背丈が高く、長さは5〜20cmに達することもある。硬い茎を持ち、枝分かれせず直立し、硬く針のような形態で、広範囲に群落を形成し、針葉樹林の林床を緑の絨毯のように覆う。茶臼山に見られるスギゴケ類は、一般的にウマスギゴケ やオオスギゴケが主体で、湿った林床や岩盤の多い斜面に群生する。湿潤時には葉を広げる、乾燥時には葉をすぼめ茎に沿って閉じ水分を保持する。これにより乾燥耐性を高めている。日向では黄緑色、日陰では濃緑色になる傾向があり、光環境によって色素組成が変化し葉色を変える。特に雨池周辺や縞枯帯の林床では、強光下では黄緑色、林床の陰では濃緑色といった色の対比が見られることもある。 南八ヶ岳の茶臼山の泥炭層 南八ヶ岳は、古八ヶ岳期(約120万〜80万年前以前)の大規模成層火山が、その後の山体崩壊 ・新八ヶ岳期(約50万年前以降)の安山岩質火山活動 が重なり、複雑な凹地や堰き止め、そして火口原などの多い火山地形が、 湿原の器をつくり、泥炭形成を可能にした。こうした凹地に水が溜まり、排水の悪い湿地が生まれた。八ヶ岳の標高2000m前後は、 低温 ・多湿 ・短い生育期 という条件が揃い、植物が枯れても、微生物による分解が追いつかない。枯死植物がそのまま堆積した。湿原の底は常に水に浸かり、酸素が乏しい状態になる。この 嫌気環境なども、 植物遺体が完全には分解されず、部分分解のまま黒褐色の泥炭へと変化させた。 長期的な堆積で厚い泥炭層が形成される湿原が安定して存在し続けると、 毎年わずかに堆積する植物遺体が積み重なり、数千年単位で厚い泥炭層になる。一般に泥炭の堆積速度は、1年に0.5〜1 mm程度 と言われている。 茶臼山のミズゴケ類(Sphagnum属)は、冷涼で湿潤な環境に適応し、スポンジ状の植物体で大量の水を保持する特性を持つ。湿原や林床に群落を形成し、地表を覆うことで独特の生態系を支えている。葉の細胞には「透明細胞(貯水細胞)」があり、内部に多量の水を蓄えることができる。湿地や林床でクッション状の群落をつくり、他の植物の生育基盤となる。ミズゴケのスポンジ状の構造は、水保持能力と群落形成に最適となり、湿原や沢沿いで特に繁茂する。ミズゴケ群落が高層湿原の形成要因ともなり、また植物遺体が分解されずに積み重なり、厚い泥炭層を作り出す。 八ヶ岳の標高2000m前後は、 低温・多湿・短い生育期 という条件が揃い、植物が枯れても、微生物による分解が追いつかないため、 枯死植物がそのまま堆積していきた。 湿原の底は常に水に浸かり、酸素が乏しい状態になる。 この 嫌気環境 では、 植物遺体は完全には分解されず、 部分分解のまま黒褐色の泥炭へと変化した。 湿原が安定して存在し続けると、 毎年わずかに堆積する植物遺体が積み重なり、 数千年単位で厚い泥炭層になる。 一般に泥炭の堆積速度は 1年に0.5〜1 mm程度 と言われている。 八ヶ岳・茶臼山におけるミズゴケ類は、冷涼で湿潤な亜高山帯の環境に適応し、水分保持能力が非常に高いスポンジ状の構造を持ち、特にホソバミズゴケ Sphagnum girgensohniiが代表的で、北八ヶ岳の苔の森ではよく見られる種で、細い葉を持ち、湿地帯に群落を形成する。斜面下部や凹地の腐植土上に群落を形成し、湿原や林床の生態系を支えている。八ヶ岳の茶臼山では、亜高山帯針葉樹林の林床や斜面下部の凹地に多く見られる。厚い腐植層上に生育し、泥炭形成に寄与する。 蘚類mossesとは、コケ植物の一群で、スギゴケ・ミズゴケなどを含む。茎と葉からなる茎葉体の体制をもち、寿命の長い胞子体をもつ。一般に、苔類やツノゴケ類とは異なり、葉に中肋(ちゅうろく)とよばれる主脈状の細胞群がある。 標高約2,384mの茶臼山は、シラビソやオオシラビソ林に覆われた冷涼湿潤な環境であるため、ミズゴケの生育に適している。縞枯現象による立ち枯れ林の林床では光環境が変化し、ミズゴケ群落が湿地性植物のミズバショウやザゼンソウなどと共存することもある。ミズゴケ群落は水を保持し、微地形(溶岩流や岩塊による凹凸場)に沿って分布し、八ヶ岳の湿原や沢沿いの生態系を安定化させている。茶臼山のミズゴケ群落は、縞枯れの森の直立するスギゴケと対照的に、地表を柔らかく覆い、水と時間を蓄える存在でもある。 胞子体を形成することは少なく、枝葉の断片から容易に再生する「栄養繁殖」が主となる。また、種によっては1年で50cm以上成長する例もあり、湿原の植生回復に寄与する。湿地や池沼周辺に多く、麦草峠にある小さな茶水池(ちゃすいのいけ)や白駒池周辺でも豊富で、水を保持する能力が高く、湿潤環境を支えている。

「麦草峠」という名は、この一帯に群生するイネ科の多年草イワノガリヤス に由来する言う。 イワノガリヤスは、細長い穂が麦のように見える草で、 その姿から「麦に似た草」=「麦草」と呼ばれた。その草が多く生えていた鞍部が、いつしか「麦草峠」と呼ばれた。 麦草峠はかつて 「馬越峠(まごしとうげ)」と呼ばれていた。馬で越える峠道として利用され、すぐ北にある大石峠とともに、江戸時代から佐久と諏訪を結ぶ重要な道だった。 「霧の野に 麦草そよぐ 穂波道 消ゆる谷間の 馬越へ峠」 ) ヒノキゴケ(Hypnum属)は、倒木や岩の表面に広がる。柔らかい緑のマット状で、林床の代表的な苔でもある。八ヶ岳で見られるヒノキゴケは「柔らかく立ち上がる大型の苔」で湿潤な林床に生え、高さ5〜10cmほど、茎は直立または斜めに立ち上がり、細長い葉が放射状に密生する。柔らかくフサフサした質感で「イタチノシッポ」とも呼ばれる。 山地の林床や沢沿いなど、湿度の高い半日陰〜日陰を好む、腐植土や樹皮の上に生えることが多い。乾燥に弱く、湿度が十分に保てない環境では育つことは難しいが、湿度が保たれる環境でよく育つ。季節で色が変化(緑→黄色→赤褐色→茶色)し、新芽が更新して株を保つ。 ハイゴケ(Thuidium属)は「匍匐性で広く分布する苔」で林床や岩上に広がるのが特徴である。両者とも湿度を好むが、姿や生態に違いがある。ハイゴケは、シダのような羽状の形態を持ち、倒木や岩に広がる。林床の装飾的な苔として知られる。土手や岩などの上を這うように広がるためにこの名が付けられた。日本庭園などによく見かける苔の一種で、黄緑色の苔で湿度があり乾燥にも強く、どんな所でも育つ丈夫な植物である。 匍匐性で地面や岩の上を這うように広がる。茎は不規則に分枝し、葉は卵状披針形(先が細長くとがり、基部がやや広い)で細長く尖る。高さは低く、絨毯状に広がる姿が特徴、日本では低地から高山帯まで広く分布し、量的にも多い最も普通の蘚類(コケ植物のうち,茎が発達しているもの)の一つ。腐木・土壌・石灰岩の岩壁などでも生育する。 八ヶ岳での両者の違いは、ヒノキゴケは立ち上がる姿で「樹木のような苔」、湿潤な林床に点在する。ハイゴケは匍匐して広がり「絨毯のような苔」、林床や岩面を覆う。八ヶ岳の苔群落では両者が組み合わさり、立体感と広がりを同時に演出している。 ヒノキゴケやハイゴケは倒木や岩を覆い、林床を覆うことで「苔の森」と呼ばれる独特の景観を生み出す。倒木分解の場で、微生物活動を支える。茶臼山の林床は、スギゴケ・ミズゴケ・ヒノキゴケ・ハイゴケなど多様な苔類が高度ごとに針葉樹林の下で群落を形成し、湿潤で冷涼な環境を支えている。これらは「苔の森」として知られる北八ヶ岳の象徴的な生態系であり、火山地形の上に苔が織りなす緑の絨毯は、まさに地球の静かな呼吸のような景観である。 茶臼山のシラビソやコメツガ林床には、主に樹幹や倒木・岩上に着生する地衣類(サルオガセ類・ウメノキゴケ類・クロゴケ類など)が生息し、苔類とともに冷涼湿潤な亜高山帯特有の林床景観を形成している。茶臼山(標高約2,384m)は北八ヶ岳の縞枯山と並ぶ亜高山帯針葉樹林に覆われた山域である。 林床は「苔の聖地」と呼ばれるほど多様な蘚苔類が繁茂し、湿潤で冷涼な環境が地衣類の生育にも適している。 標高2100〜2200mの麦草峠付近の登山口周辺は、シラビソ・コメツガの針葉樹林、その林床には多様な苔類が広がり、「苔の森」と呼ばれる景観を形成している。湿地や池(茶水池など)周辺には亜高山帯特有の草本植物も見られる。 標高2200〜2300mの大石峠〜中小場では、北八ヶ岳特有の湿潤環境に適応したシラビソとオオシラビソが優占、立ち枯れや倒木が目立ち、縞枯現象が観察できる区域で、林床は苔類が一層豊かになり、湿潤な環境を好む植物群落や苔類群落が広がる。主にシラビソやコメツガの森の下に、ミズゴケやシャクナゲ、イワカガミやゴゼンタチバナなど湿潤を好む植物が群落を形成している。夏季にはギンリュウソウ(Monotropastrum humile)など腐生植物も見られる。

ギンリョウソウは、森林の林床に生え、周囲の樹木と外菌根を形成して共生する。そこから栄養を得て生育する。 つまり、直接的には菌類に寄生し、間接的には菌類と共生する樹木が光合成により作り出している有機物を、菌経由で得て生育している。 太く短い地下茎と根が密に絡まった球状の塊茎が地下にあり、その塊茎から1~数本の太い地上茎を直立させ、茎は枝分かれせず、鱗片葉を互生させる。その菌類は落葉や生きた樹木の根とも繋がっている。北八ヶ岳の冷涼湿潤な森は菌類が豊かで、ギンリュウソウが成立しやすい環境になっている。 ギンリュウソウは、普段は地下で過ごし、 花期(5〜8月)だけ地上に姿を見せる。茶臼山では、6月下旬〜7月頃が最も見つけやすい。 雨上がりや霧の日に一斉に顔を出すことが多い。北八ヶ岳の霧の森に白い姿が浮かぶ、この植物ならではの神秘咸が漂う。 ギンリュウソウの果実は液果で、 水分を含んだ小さな球形の実を付ける。 結実後は姿が変わり、 「目玉おやじ」と呼ばれるような独特の姿になることもある。地下には 枝珊瑚のような菌根の塊があり、 そこに栄養のすべてを依存している。 茶臼山のような冷涼湿潤な針葉樹林は、 この菌根ネットワークが非常に発達しているため、ギンリュウソウは安定して生育できる。コメツガ・シラビソ林の薄暗い場所 • 厚い落葉層がふかふかしている斜面下部や谷筋 • 雨上がり・霧の日など、6〜7月頃 この条件が揃うと、地面から白い影がすっと立ち上がるように現れる。 大石峠〜中小場周辺では、茶水の池や雨池など湿地性環境に近く、ミズゴケ湿原に近い池沼や窪地周辺の植生が部分的に入り込む。ツルコケモモやワタスゲなど湿原性植物も局所的に確認されている。 北八ヶ岳は花崗岩質の基盤により水はけが悪い。その冷涼・多湿な環境が苔類や湿地性植物の繁茂を促す。大石峠〜中小場の標高2200〜2300mの鞍部では、霧や降水が滞留しやすい地形のため湿潤環境が安定している。このため「苔の森」として白駒池周辺と並び、北八ヶ岳を代表する湿潤植物群落が広がる。大石峠〜中小場の植物群落は、シラビソ・コメツガ林を基盤に、苔類・湿地性植物が豊かに繁茂する亜高山帯の湿潤群落を生成した。苔むした森と林床の花々が織りなす景観は、北八ヶ岳ならではの「緑の年輪」を感じさせる場所と言える。 🉂 フォッサマグナ火山帯が南北に一直線に並ぶ理由 フォッサマグナという巨大な地殻の『割れ目帯』が、現在も南北方向に引き延ばされ続けられいるが、その背後には、次の三つの力学が重なっている。  ①東西圧縮の中で南北方向だけが伸びやすい特異な地殻構造 ①東西圧縮の中で南北方向だけが伸びやすい特異な地殻構造フォッサマグナは、西側は中央構造線(MTL)〜糸魚川静岡構造線(ISTL)、東側は柏崎–銚子線に挟まれた、地殻が弱く・厚さも不均質な沈降帯で、この領域は、西日本の堅い地塊と東日本の堅い地塊に『挟まれて揉まれた軟らかい部分、つまり地殻が弱く・厚さも不均質な沈降帯』のような性質を持っている。 そのため、現在も日本列島に働く東西圧縮の力を受けると、という応力場が形成されている。そのため、南北方向の割れ目に火道が通りやすくなり、火山列が南北に直線状に並ぶ。 ② フォッサマグナは「沈み込むプレートの境界の継ぎ目」にあたる 日本海溝から沈み込む太平洋プレートの影響は東日本に強く、南海トラフから沈み込むフィリピン海プレートの影響は西日本に強く作用する。 フォッサマグナはその両者の影響が切り替わる帯であり、地殻が解れやすい構造になっている。 糸魚川–静岡構造線(ISTL)が「火山帯の背骨」になっている。ISTLは、日本列島で最も活動的な大断層・地殻の境界(西日本地塊と東日本地塊の境界)・地殻が最も薄く、破砕され易い弱い帯、という特徴を持つ。 火道は、最も弱いところを選んで上がってくるので、ISTL沿いに火山が並ぶのは自然な結果で、そのため、マグマが上昇しやすい弱線が南北方向に複数、平行して火山帯が直線に並ぶ。 ③ ISTL(糸魚川–静岡構造線)が「火山帯の背骨」になっている ISTLは、 • 日本列島で最も活動的な大断層 • 地殻の境界(西日本地塊と東日本地塊の境界) • 地殻が最も薄く、破砕されている弱い帯 という特徴を持つ。 火山は、最も弱いところを選んで上がってくるので、ISTL沿いに火山が並ぶのは自然な結果でもある。 火山フロントでは、沈み込むプレートが脱水し、その水が上部マントルを溶かしてマグマを作る。その最初にマグマが生まれる位置が地表に投影された線が火山フロントになる。 日本では、太平洋プレートの沈み込み深度が約100 kmになる位置が火山フロントになる。フォッサマグナの火山は、火山フロントがISTLで曲がることで生まれる。 太平洋プレートは東日本の下に沈み込んでいるが、その沈み込み角度や深さは自ずと地域によって変わる。特に、フォッサマグナ付近では、プレートの沈み込み角度が急変し、また地殻構造が東西で異なるためなどにより、マントルウェッジの形が歪む。合わせて火山フロントがISTL付近で『屈曲する』という現象が起きる。その理由は、太平洋プレートとフイリピン海プレートの2つの沈み込み帯が衝突する『接合域』になっているため、この2つのプレート境界がここで複雑に交差し、その形に引きずられて折れ曲がるからである。また地殻構造が度々急変し、しかも フォッサマグナの沈降帯であれば地殻が薄い、そのためマグマが上がりやすい。その火山フロントはISTL付近で屈曲し、更に地殻が破砕されているため火山噴火が集中する。 フォッサマグナ火山帯は、日本列島の地殻境界・応力場・プレート沈み込みの交点として南北に直線的に並ぶ。しかも、フォッサマグナは「もともと弱い」ので、さらに割れやすい。フォッサマグナには破砕帯・断層が密集している。そのため堆積物は厚いが、地殻が薄い脆弱な地殻である。 弱い場所は、応力が集中しやすく、割れ目が最初に生じる。その弱線の代表がISTL(糸魚川–静岡構造線)になる。なぜ中央日本のフォッサマグナ周辺でアセノスフェアが浅くなるのかは、それも世界でも珍しい「二つの沈み込み帯が接する場所」であるからで、複数のプレートが押し合い・引き合うため、中央日本のリソスフェア(硬い岩盤)が引き伸ばされ、薄くなる傾向がある。リソスフェアが薄くなると、柔らかいマントルのアセノスフェアが地表近くまで上昇する。 また、フィリピン海プレートは中央日本の下で角度が浅くなるため、広い範囲で上部マントルを加熱し、アセノスフェアを持ち上げる作用が働く。 北部フォッサマグナは新生代中新世の約1500万年前の日本海拡大と同時期に形成され、その際に背弧拡大によるリソスフェアの伸張が起きたとされている。これも地殻を浅くする要因となった。 約2000万年前〜1500万年前の中新世に、.ユーラシア大陸の東縁では、 太平洋プレートとフィリピン海プレートの沈み込みが強まり、ユーラシアプレートの東アジアの東縁が引き延ばされるという大規模な変形が進行した。その結果が 背弧海盆(日本海)の形成であった。 背弧拡大は、沈み込み帯の「背後」で大陸側が引き裂かれる現象で、 リソスフェアが伸張し、地殻が薄くなり、火山活動が活発化する。 そのメカニズムは、沈み込み帯によりユーラシア大陸が引き伸ばされる力が働いた事による。 太平洋プレートがより急角度で沈み込むようになると、やがて沈み込み帯が後退Slab rollbackする。その現象は、『沈み込むスラブ自身が引っ張る力』と『地球内部の密度差に起因する重力エネルギー』によって駆動される。沈み込む海洋プレートの負の浮力、重くなることによって、スラブが自重で沈み込む力 、スラブプルslab pullが働く。 これは沈み込み帯の運動を支配する主要な力とされ、スラブ後退の直接的な駆動力としても強調されている。スラブが遷移層(660 km)で停滞したり、深部で垂直に近い姿勢になると、深い部分が動きにくくなる。つまり、スラブプルは『斜めに沈み込む』ことで最大化される。スラブプルとは、冷たくて重い海洋プレートが沈み込むことで、プレート全体を引っ張る力のことであれば、 プレートは、斜めに沈み込むと水平方向に前方へ強く引っ張る。垂直に近い と、 水平方向の引っ張り成分が小さくなる。つまり、スラブが垂直に近づくほど、プレートを前に引っ張る『水平成分』が弱くなる。 (深部でスラブが垂直に近づくと、スラブプルの水平成分が減り、深部の高粘性マントルに固定されやすくなるため、プレート全体の動きが鈍くなる。) また海洋プレートは海嶺から離れるほど冷えて重くなる。 この密度差が重力場の中で落下しようとするエネルギーを生む。実は、「冷えて収縮するプレートには『引き上げ力』が働くのでは?」という感覚は、地球物理学でも一度は誰もが抱く自然な直観であるが、プレート全体として見ると 『収縮による引き上げ』よりも、『密度増加による沈み込み(落下)』の方が圧倒的に強い。海洋プレートが沈み込む理由は、冷えたプレートは重い、 重いものは重力場で落下する。その落下エネルギーが、プレート運動の主要な駆動力になる。 一方、収縮張力は副次的で、 プレート運動の方向を決めるほどの力はない。 冷えたプレートは、周囲の温かいアセノスフェアより密度が高くなる。 この密度差が重力場の中で生む力は、収縮張力よりはるかに強い。 やがて冷えたプレートの密度増加は、負の浮力negative buoyancyを生み、 負の浮力はスラブプルslab pullとして沈み込み帯を強く引っ張る 。この力が沈み込み帯後退slab rollbackの主因になる。これがスラブプルの根源であり、沈み込み帯後退の主要エネルギー源にもなる。 その結果、浅い部分が後退方向へ引きずられるように動く、これは「深部のスラブが水平運動を妨げるために、上部が後退する」というメカニズムである。収縮張力は「プレートを薄くする力」であり、沈み込みを止める力ではない 。収縮は、プレートを引き裂く方向の応力を生むことはあっても、 プレート全体を持ち上げるほどの力にはならない。 むしろ、プレートが薄くなる、破壊しやすくなる、その結果、沈み込み帯での破断やスラブの分離(slab detachment)を促す という方向に働くことが多い。 これは、布を引っ張ると後ろ側が裂けていくイメージに近い。スラブ・ロールバックによる引張応力が大陸側に伝わり、 日本列島の原型となる地塊が東西方向に引き裂かれた。その結果、地殻が薄くなる、正断層が多数発生し火山活動が活発化し、地塊が沈降し、やがて海が入り込む、これが 日本海の誕生につながる。 北部フォッサマグナはその「裂け目」の一部で、 背弧拡大による伸張は均一ではなく、 特に現在の新潟〜長野〜山梨にかけての地域は 大きく引き延ばされ、沈降しやすい構造帯となった。そのため、大規模な堆積盆地が形成され、火山活動が集中し、断層帯が発達し、結果として「フォッサマグナ」という巨大な地溝帯が生まれた。北部フォッサマグナは、背弧拡大の力がもっとも強く現れた『裂け目の谷』と言える。  伊豆弧が衝突し始めた頃の約1500万年前、南部フォッサマグナは未だ海であった。むしろ南部フォッサマグナは中期中新世には、海域として沈降していた 産総研の説明では、

南部フォッサマグナは 中期中新世の約1500万年前から現在まで、伊豆・小笠原弧との衝突帯として形成された付加体 であると説明する。衝突帯としての形成は約1500万年前に始まった。その時期、南部フォッサマグナは

海域で堆積物がたまる環境 だった、と言う。 さらに、古生物学会の研究では、 南部フォッサマグナは「ここ数百万年の間に急激な海陸分布の変遷を行った」としている。その変化は

丹沢・伊豆の衝突によって引き起こされた とされている。衝突前の海は、衝突が進む と急速に陸化 した。 伊豆弧が衝突し始めた頃の約1500万年前、南部フォッサマグナは未だ海であった。むしろ南部フォッサマグナは中期中新世には、海域として沈降していた 産総研の説明では、

南部フォッサマグナは 中期中新世の約1500万年前から現在まで、伊豆・小笠原弧との衝突帯として形成された付加体 であると説明する。衝突帯としての形成は約1500万年前に始まった。その時期、南部フォッサマグナは

海域で堆積物がたまる環境 だった、と言う。 さらに、古生物学会の研究では、 南部フォッサマグナは「ここ数百万年の間に急激な海陸分布の変遷を行った」としている。その変化は

丹沢・伊豆の衝突によって引き起こされた とされている。衝突前の海は、衝突が進む と急速に陸化 した。陸化の順番は、 ① 約1500万年前、まだ海(沈降域)や伊豆弧はまだ南方にあり、衝突は始まっていない。南部フォッサマグナは深い海盆であった。 ② 約1400〜1200万年前、伊豆弧が接近 圧縮開始により海盆の堆積物が押されて変形した。一部で浅海化が始まる。 ③約1000〜500万年前、急速な隆起・陸化 • 丹沢ブロック・御坂ブロック・櫛形山ブロックなどが衝突した。海盆が持ち上がり、陸化が急速に進む。富士川流域〜甲府盆地周辺が陸化した。 ④ 約300万年前以降、現在の地形へ 富士山の形成(100万年前〜現在) • 伊豆半島の完全な陸化と接合 • 糸魚川–静岡構造線の活動が強まる。 つまり、 南部フォッサマグナは「深い海 → 浅海 → 陸地」へと段階的に変化した。 ( 丹沢山地の衝突による北上 丹沢山地は「もともと本州の一部ではなかった。 産総研の資料から、丹沢は、 伊豆–小笠原弧の一部としてフィリピン海プレート上に存在していた。プレートの北上に伴い 本州弧へ衝突・付加した。衝突後、圧縮により大きく隆起した 。) 南部フォッサマグナは、中期中新世には明らかに海盆(沈降域)であった。古水深は地域差があるが、研究から推定される範囲では、数百 m 〜 1000 m 程度の比較的深い海盆であった。 一部は 陸棚〜陸棚斜面(100〜300 m)となり、深い部分は 外洋性の堆積物turbiditeが堆積していた。現在の甲府盆地や富士川流域は、当時は海の底だった。 中期中新世の約 1600万年前から伊豆弧の衝突前までは、南部フォッサマグナが沈降し海が入り込んでいた時期 であった。 しかし、甲府盆地周辺は深い海盆ではなく、沈降した陸棚状の50〜200 m 程度の浅海が主体で、場合によっては最大で 300 m 程度と推定されている。また、中新世の海成層を含む地層は、一般的に、 砂岩 • 泥岩 • 礫岩、そして 浅海性の貝化石 などを含むことが知られている。これらの岩相などから深海ではなく、陸棚〜浅海環境を示す。 甲府盆地よりも富士川周辺(身延や天子山地の毛無山周辺)の方が、中新世の中期〜後期には、より深い海となった。富士宮市域の地質調査には、「中新世初期以後鮮新世にわたって著しく沈降した地域」 とあり、厚い海成層が堆積したことが示されている。甲府盆地より明らかに深い、深海〜半深海(数百〜1000 m 級)の海盆だった可能性が高い。タービダイト主体の厚い砂泥互層 や 深海チャネル(海底谷)を示す堆積構造を示す。 タービダイトとは、「海底斜面を高速で流れ下る濁流(タービデティ流)」がつくる、特徴的な積み重なり(層理)」 で、この濁流は、地震 • 火山噴火 • 斜面崩壊 • 嵐による堆積物の不安定化 などをきっかけに、海底の斜面が崩れて一気に流下することで発生する。伊豆弧の火山島や海底斜面が崩れ、高速で流れる濁流(重力流)となって南部フォッサマグナの深い海盆へ流れ込んだ というダイナミックな情景が浮かぶ。 富士川周辺は、 深海の海底谷を流下した強力なタービデティ流がつくった厚いタービダイト であった。 中期中新世の南部フォッサマグナには、典型的な「温暖な外洋性の海」が広がっていた。 主な生物相は有孔虫(浮遊性・底生)で、古水深の推定に使われる。外洋性種が多い。 珪藻・放散虫 などは、深い海盆の堆積物に多い。貝類は、一部の浅海域では二枚貝・巻貝が繁栄していた。クジラ類や海棲哺乳類は、中新世ではクジラ類の多様化していた。 メガロドンの祖先を含むサメ類など、 深海性プランクトンから大型海棲哺乳類まで、豊かな海洋生態系が存在していたようだ。 伊豆弧が北上してくる前、南部フォッサマグナは、沈み込み帯の背後にできた沈降域(フォッサマグナ堆積盆)で、厚い海成堆積物がたまる海盆 として存在していた。そこへ伊豆弧が衝突し始めると、海盆が圧縮され、堆積物が押し上げられ、丹沢山地や富士山周辺が隆起するという変化が起き、現在の陸地へと変貌した。 その結果、南海トラフでの沈み込みが新しく始まった。沈み込み帯後退が、島弧そのものを引きずって移動させた、という非常にわかりやすい事例となった。 中新世終期の600万年前以降、フォッサマグナ形成の一因となった本州の変形が生じた。伊豆–小笠原弧が本州に衝突した。これは、フィリピン海プレートの沈み込み帯の後退が止まり、逆に前進に転じたため、衝突により、フォッサマグナ地域の複雑な変形が進んだ。 現在の関東平野の沈降や火山フロントの位置にも影響した。rollback が止まると、島弧衝突という別の劇的イベントが起きた。 現在もマリアナ海溝は、.世界最速級の年間数 cm の速度で後退を続いている。これは、太平洋プレートの強いスラブプルが原因で、その後退に伴い、マリアナ背弧海盆が拡大し続けている。フィリピン海プレートは、今も rollback の実験場のような状態にある。 (マリアナ海溝は、太平洋プレートが非常に古く・冷たく・重いため、沈み込むプレートの自重による引き込む強いスラブプル(重力)が働きく。 その結果、海溝が海側へっ張られ、海溝軸そのものが後退rollbackする。 『深部でスラブが引っ掛かる』とは、深部のスラブは、410 km・660 km の相境界でマントルの粘性抵抗Mantle viscous resistanceを受ける 。深部で固定されるslab anchoringといった力で動きが妨げられる。深部が固定されたため、浅部だけが沈み込もうとする → その持続する引っ張る力が浅部スラブを後ろへ回転させるように働き後退させる。 スラブが海側へ後退すると、上盤プレート【マリアナ弧側】は相対的に引き伸ばされる。 実際、マリアナ前弧では、海溝後退が顕著で南北方向の伸張場が発達し、地殻が薄くなり、正断層が多数形成 と報告されている。 これが rollbackが実際に起きている証拠となる。 ) アセノスフェアが浅くなるとフォッサマグナの熱源が近くなり、その結果、フォッサマグナの火山活動が極めて活発になる。フォッサマグナ周辺には、焼山・妙高・黒姫・浅間・八ヶ岳・富士山・箱根など日本を代表する火山が集中している。これら火山帯では、アセノスフェアが浅い、プレート境界が複雑、水を含む沈み込みプレートが複数あるという「マグマが生まれやすい条件」が揃っている。 地殻が沈降し厚い堆積盆地が形成されるフォッサマグナには、約10 kmもの厚い堆積物が溜まっている。これらには、リソスフェアが薄くて弱いため、熱で膨張しやすい。一方では、プレート境界の引っ張り応力が働くために、地殻が沈み込みやすいため一旦は『沈降盆地』になるが、その後、隆起へ転じ、山地・火山列が形成される。フォッサマグナは単なる沈降帯ではなく、後に現在のように隆起へ転じ、多数の山地・火山列が形成された。 これらは、プレート境界の圧縮応力による多数の南北の亀裂、その後の南北マグマの貫入、連動し繰り返される火山体の成長などが重なった結果である。 地質が極端に若く、複雑な構造帯になる北部フォッサマグナは、新生代漸新世後期の2500万年前以降の新しい堆積物・火山岩が主体で、周囲の古い地質とは全く異なった。これはアセノスフェアが浅く、熱とマグマ供給が継続している地域の特徴を現している。 フォッサマグナにもたらされる変化は、その後の隆起と山地形成、厚い堆積盆地の形成(最大 10 km)、富士山・浅間・八ヶ岳などの火山活動の集中、地質の若さと複雑さなど、フォッサマグナは、日本列島の中で最も「熱く」「若く」「動いている」場所に変えた。 糸魚川–静岡構造線(ISTL)付近に位置する主な火山は「フォッサマグナの西縁」にあたる。その火山は構造線の真上というより、そのすぐ東側のフォッサマグナ内部に南北に並ぶ火山列として分布する。北から南へ、ISTLに沿う火山列は、焼山(新潟)・妙高山(新潟&長野)・黒姫山(長野)・浅間山(長野&群馬)・車山(長野)・蓼科山(長野)・八ヶ岳(長野&山梨)・富士山(山梨&静岡)・愛鷹山(静岡)・箱根山(神奈川)・天城山(静岡)など、これらはすべてフォッサマグナ火山帯で、ISTLのすぐ東側に沿って並ぶ。その火山の多くは日本でも最も活動的なグループに属する。 特に活発な火山は、浅間山(日本有数の活火山)・焼山(20世紀以降も噴火)・妙高山(活動が完了したのは数千年前、 現在は火口原の地獄谷での噴気活動が主)・八ヶ岳(八ヶ岳火山群のうち活火山として扱われる 横岳 の最新の噴火は、約900〜700年前、これは、八丁平溶岩【または坪庭溶岩】) と呼ばれる新鮮な溶岩流)・富士山(1707年の宝永噴火以降も活火山)・箱根山(大涌谷では2015年以降、活発な噴気活動が続く)など、比較的静穏だが時折、火山性地質だったことを示す。 黒姫山・車山・蓼科山・愛鷹山・天城山、これらは最近の噴火はないものの、地質的には若く、火山帯の一部である。 ISTLは「西日本と東日本の地質境界」であり、その東側のフォッサマグナはリソスフェアが薄く、アセノスフェアが浅いため、マグマが上昇しやすい構造になっている。その結果、ISTLのすぐ東側に南北の火山列が形成されるという特徴が生まれる。 ISTL上にある火山、正確にはISTLのすぐ東側に沿う火山列は、焼山・妙高山・黒姫山・浅間山・霧ヶ峰・蓼科山・八ヶ岳・富士山・愛鷹山・箱根山・天城山などは、すべてフォッサマグナ火山帯に属する。 特に、浅間・焼山・富士山・箱根などは非常に活発であるが、他の山も地質的には若く、潜在的な活動性を持つ。 目次へ |