車山お知らせ

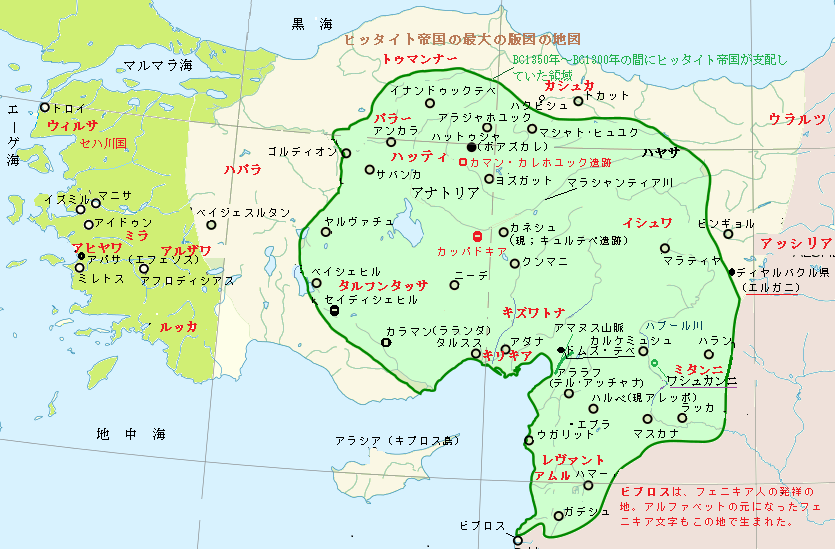

| Top 車山高原 車山の山菜 車山日記 車山ブログ 車山高原の野鳥 車山の紅葉 車山のすすき | |

| ☆早春のスミレ ☆車山高原の笹 ☆車山高原のシジュウカラ ☆諏訪の植生 ☆諏訪に生息する哺乳類 ☆諏訪の狐 ☆車山高原の狐 |

ヒッタイトの製鉄

ヒッタイトの製鉄 多く使われる鉄鉱石iron oreは、赤鉄鉱Fe2O3や四酸化三鉄Fe3O4(砂鉄)などの酸化鉄(鉄の酸化物の総称)である。

鉄鉱石から純鉄の融点よりも低い熱で鉄に含まれる酸素を炭素で還元するため、炭素含有量が高くなり、4%から5%の炭素を含む鉄の性質は、含まれる炭素の量で大きく変化する。

これをそのまま鋳型に流したものが「鋳物」とも呼ばれる鋳鉄である。

鋳鉄は非常に硬いが粘りが少ないため強度が低い。鎚で叩いたり、曲げたりすると割れてしまう。ただ、炭素が多いと溶けやすくなるため成形鋳物の材料に適している。

鉄鋼製品の素材である銑鉄は、鉄鉱石をコークス、石灰石などを原料に高炉で酸素を還元して取り出した鉄である。炭素を多く含み、非常に硬くてもろいが、もろい銑鉄から炭素を除去すると、鉄は強靭になるとともに可塑性を持ち、曲げたり、延ばしたりなど鍛造が可能になる。

この炭素の少ない鉄が鋼鉄である。 鋼steelは、鋼鉄とも呼ばれる、炭素を0.04%から2%程度含む鉄の合金である。

強靭で加工性に優れ、ニッケル・クロムなどを加えた特殊鋼や鋳鋼などとあわせて鉄鋼とも呼ばれ、産業上重要な素材となる。

「鉄鋳物」は、鉄と炭素の合金が基本で、炭素量2.1%までの鋳物を『鋳鋼』、これを越えると「鋳鉄」と呼ばれる。鋳鋼は鋼を高温熔解・高温鋳込みで製造されため、鍛造圧延では不可能な特殊な炭素鋼・低合金鋼・ステンレス鋼など様々な種類の高合金鋼も製造可能となる。

ステンレス鋼は、鉄の中にクロム(元素記号はCr)を12~13%含み、その表面に不動態被膜(Crは鉄より非常に酸化されやすく、表面がCrの酸化皮膜で覆われることで、それ以上に酸化反応が金属内部へ浸透するのを遮断する。その酸化皮膜を不動態皮膜と呼ぶ)をつくって錆びにくくした合金である。ステンレス鋳物とは、ステンレス鋼を鋳込んで造る金属製品を言う。

世界で初めて鋼を開発したのは、BC1400年頃のヒッタイトであると考えられている。ヒッタイトは炭を使って鉄を鍛造することにより鋼を製造し、アナトリアを中心に鉄を主力とする最初の文明を築いた。 アナトリアでは鉄鉱石や精錬用の木材が豊富で、既にBC20世紀頃には鉄を生産する技術を持つ、史上最古の鉄器を使用する先住民族が居た。

この地に移住してきたヒッタイトが、その技術を継承して本格的に使用したと考えられる。その炭による還元など製鉄法を秘匿していたために、鉄は他の地域ではなかなか普及しなかった。

それでも鉄器は、BC1400年頃、メソポタミアに広がり、さらにコーカサスを経て北方の遊牧民スキタイに伝わり、彼らの手でユーラシア大陸の東西に鉄器文化が伝播したと考えられる。しかしながら、精巧な製法は厳重に秘匿されていた。

BC1200年のカタストロフと呼ばれる東地中海を中心とした諸民族の生活基盤の破綻が、その地中海東海岸への大民族の大移動となり、集団的暴力的な略奪と破壊を重ね、移動する先々の地域の生活を破綻させ特にアナトリアや古代シリア(現代のシリアだけではなく、周辺のレバノンやパレスチナをも含めた広域的な地域)の富裕な経済基盤を連鎖的に壊滅させ続けた。

天候不順と自然災害が世界の歴史の壮大な画期となっただけではない。地域的な諸勢力の狂悖暴戻が横行し経済を破綻させ、それらの人々が連鎖して難民化し暴動化し、やがてBC1190年頃にヒッタイトの諸都市を壊滅させる。

長年培われてきた製鋼技術はヒッタイトを滅ぼした海の民や、エジプトやメソポタミアといった近隣の諸国へ広がり、さらにそこからインドや中国へ伝播した。

鉄器の利器としての利用には、鋼の空冷/焼き入れ、青銅、ヒ素銅の合金硬度 の比較で、合金元素、すなわち鋼の場合は炭素(C)、青銅の場合は錫(Sn)、ヒ素銅の場合はヒ素(As)の濃度が高くなるにつれ、各合金の硬度は徐々に増すが、焼き入れした鋼の硬度は著しく高くなる。

「鋼の空冷」は、焼入れの場合は「空気焼入れ」と呼ぶ。非常に焼入れ性の良い鋼は、急冷による変形を避けるために、この遅い冷却をする。焼入れ性の良い鋼は、これによっても充分な硬化を持つ。

| 目次 | ||||

| 1)ヒッタイト新王国の再興 | ||||

| 2)ヒッタイトとエジプト新王国の対外戦略 | ||||

| 3)海の民Sea Peoples | ||||

| 4)ラムセス3世の失政と暗殺 | ||||

5)第3中間期のエジプト

|

||||

| 6)嘆きの壁 | ||||

BC 1430年頃、ヒッタイト新王国が成立した。

アルヌワンダ1世Arnuwanda1( ? ~BC1375年頃)が大王に即位した。しかし先王は多くの課題を残していた。外敵の侵入である。先王トゥドハリヤ1世が打ち立てた帝国は、彼の治世に衰退期を迎えた。

アルヌワンダ1世は、先王トゥドハリヤ1世と王妃ニカルマティNikal-matiの娘アシュムニカルAšmu-nikalと結婚して婿養子となり、BC1400年頃に即位した。しかし即位と同時に先王が従えた属国が次々と反乱を起こした。北のカシュカ、東のイシュワ国、西のアルザワ国やエーゲ海沿岸のアヒヤワが勢力を伸張させる。

ヒッタイト新王国時代の祖とされトゥドハリヤ1世 (BC15世紀後半)は、帰順した族長マッドゥワッタシュに小アジアの西部に領土を与えたが、アルヌワンダ1世の代にそのマッドゥワッタシュが、他のヒッタイトの属国アッタリッシヤシュと語らって反乱をした。これに対して、アルヌワンダは非難する使者を送ったのみで、攻撃しようとしなかった。攻撃する能力がなかったのか、する意思がなかったのか?

また北方のカシュカ族がヒッタイトの中心地に侵入していたことは、アルヌワンダが太陽女神アリンナに行った告発の祈祷文書から明らかになっている。

「ネリクの地、フルサマ、カスタマの地、セリサの地、ヒムワの地、タッガスタの地、カマンマの地・・・・でカシュカが神殿を略奪した」と記す。

アルヌワンダは国境の部隊に指令を発したが従われず、またカシュカの指導者と条約を結ぼうとしたが相手にされなかった。

ヒッタイトの東方の、トルコの東部の山岳地帯を源流とするユーフラテス川上流東岸の領土イシュワの地でも、ユーフラテス川上流パッフワの支配者ミダがヒッタイトとの従属条約を破った。ヒッタイト軍がタウルス山脈と ユーフラテス川を越えて 東方に進攻する際の北ルートの通過点であった。トゥトハリヤ1世や2世の東方遠征や シュッピルリウマ1世のシリア・ミタンニ遠征の際に征服されたり、 領土を併合されたりした。文書にいう、「彼はパッフワに戻り誓いを破った・・・我が太陽を冒涜し、敵であるウサパの娘を妻に娶った」と。アルヌワンダはミダに隣接するヒッタイトの属国の支配者たちに、ミダを攻撃するよう指令した。しかも、後にパッフワではなくミダ個人に敵意があることを表明しているのが興味深い。

アルヌワンダ1世は、この国難の中で孤軍奮闘している。この状況であれば、精神的に不安定になるのは当たり前で、上記に遺る文書でも、アルヌワンダは陰謀を恐れ、たびたび配下の役人や兵士に忠誠の誓いを立てることを要求していた。いかなる小さな動きも逐一報告され、記録された。また護衛隊の規則や、毎朝の市長によるハットゥシャ市の城門の開門に関する規則を定めた。それほど彼の治世下、臣下として頼れる者がいなかったようだ。末期にはヒッタイトはきわめて弱体化した。アルヌワンダはBC1375年頃に死去し、トゥドハリヤ2世が継いだ。

父である先王トゥドハリヤ1世と同様、ヒッタイトの王でありながら天寿を全うした。しかしながら、アルヌワンダ1世の時代は、新たな勢力圏が形成される過酷な弱肉強食の時代であれば辛労が重なったためか、その死により政権は極めて短命に終わった。

北方のカシュカ族は執拗にヒッタイト領内への侵入を繰り返していたが、兵力や財力が貧窮しているため有効な手を打てなかった。カシュカ族はクズルウルマク(マラシャンタ)川の南のネナッサまで侵入し、首都ハットゥシャまで破壊され、王宮は一時東方のサムハに移転した。また、ハットゥシャ東方の中核地のハヤサも攻撃された。

病身のトゥドハリヤ2世は、優れた軍人であった息子のシュッピルリウマに北方征伐を命じたが、長らく成果は得られなかった。二度にわたる遠征で、よやく降伏させることが出来た。南方のキズワトナは従来のような属国ではなく、直轄統治に替えた。

トゥドハリヤ2世の死期が迫ると、貴族たちは息子のトゥドハリヤ3世に忠誠を誓い次代の大王に推挙した。BC1355年頃にトゥドハリヤ2世は死んだ。トゥドハリヤ3世が王位を継いだ直後に、軍人として功績をあげたシュッピルリウマは、臣従する立場を変えず国内の政治的混乱の収拾に努め、果敢に周辺領域へ遠征し弱体化していたヒッタイトを復興させた。

ヒッタイトに栄光を取り戻したのが、そのシュッピルリウマ1世(BC1355年頃~BC1320年頃)の時代である。ヒッタイト新王国中興の王であった。

シュッピルリウマは、既に父王の下で、サムハを拠点にして北方のカシュカ族の支配者ピヤピリPiyapiliや東方のハヤサの支配者カランニKaranniへの遠征で戦果を上げ、有能な将軍として頭角を現した。

旧アッシリア王国とヒッタイト帝国の間にあったテガラマは、アナトリアの東南にあって、青銅器時代、錫・テキスタイル・ウール・奴隷・ワインなどの重要な交易都市であった。トゥダリヤ3世の初期の治世中に、この都市はイシュワに襲われた。ついに、シュッピルリウマは、王位を継いだ兄トゥドハリヤ3世に陰謀を企ててこれを殺害し、自ら大王に即位した。国内の政治的混乱を収めるとともに、アナトリア周辺国に遠征を繰り返して弱体化していたヒッタイトの復興を図った。最初は、内政にも力を注ぎ、王家による中央集権を強化、その働きで旧都ハットゥシャ (現トルコのボガズキョイ)にヒッタイトの王宮を復すことに成功し、首都ハットゥシャシュ を再建した。現存する巨大な城壁も彼が築いた。

シュッピルリウマ1世の最初の目標は、アナトリアでの支配領域の回復であった。中でも北方のカシュカ族と西方のアルザワ地方が重要地域であった。アルザワのミラ国の支配者マシュフイルワに娘ムワッティを嫁がせ調略し、アルザワとハパラを支配した後、矛先を東方に転じてハヤサの王フッカナに妹を嫁がせて誘降に成功した。

シュッピルリウマ1世の最初の目標は、アナトリアでの支配領域の回復であった。中でも北方のカシュカ族と西方のアルザワ地方が重要地域であった。アルザワのミラ国の支配者マシュフイルワに娘ムワッティを嫁がせ調略し、アルザワとハパラを支配した後、矛先を東方に転じてハヤサの王フッカナに妹を嫁がせて誘降に成功した。東西アナトリアを制覇した後は、もっぱら東南に対峙するミタンニ王国とのシリアにおける覇権争いに全力を注いだ。

カルケミシュを征服しヒッタイトの勢力は北シリア全域に及んだ。一度ミタンニ攻略に失敗すると、シュッピルリウマ1世は北シリアの交易拠点都市ウガリットを傘下に納めて従属条約を締結するとともに、婚姻外交によってバビロン第3王朝(カッシート王国)と同盟を結んで、ミタンニに圧力をかけた。まずフルリ王国を攻め、次にミタンニの首都ワシュカンニを目指すと、BC1350年、ミタンニ王トゥシュラッタは戦わず逃げ、息子に暗殺された。この間隙にアッシリアが独立した。

シュッピルリウマ1世は、アッシリアの台頭を予想して、東南で「フルリ人の王」を自称し、トゥシュラッタの政敵であったアルタタマ2世と条約を結んで東方の国境線を定めた。やがて、シュッピルリウマ1世はミタンニの新王としてアルタタマ2世を擁立した。

そのアルタタマ2世の息子であったのシュッタルナ3世が、アッシリアと結ぼうとしたため打ち果し、シャッティワザ(トゥシュラッタの兄弟)を擁立し、自分の娘と結婚させてミタンニに影響力を確保した。更にミタンニ領であったハルペKhalpe(アレッポ)市やカルケミシュ市を攻略し、息子のテレピヌをハルペKhalpe王に、別の息子ピヤシリをカルケミシュ王に封じて国内を固めた。テレピヌの子孫は代々ハルぺ王、キズワトナの神官、そしてテシュプ、ヘパト、シャッルッマといった神々の神官を務めた。

当時北メソポタミアにはフルリ人が最も多く住んだところであった。ミタンニ王国とフルリ王国は、BC16世紀頃からメソポタミアの北方の山岳地帯を支配したミタンニ人(フルリ)が建国し、そのフルリ人はインド=ヨーロッパ語族とされている。つまり、ミタンニを構成していた多くの人々は、元 々コーカサス地方にいたフルリ人であった。ただ、その民族的系統に関しては、多民族が流動化し混在化する時代が続けば、多くが未解明になるのは致し方ないことであった。

(BC16世紀のヒッタイトの文書に「フリ人の王」と戦ったことが記されており、エジプトの同時期の王の墓碑銘にも記されている。BC 15世紀にはシリア・イラク地方に進出してきたエジプト新王国と対戦し、小アジアのヒッタイトとの抗争も激化した。

ヒッタイトは、ミタンニ領の重要都市ハルペKhalpe(現シリアのアレッポ)とカルケミシュ(現在は、トルコとシリアの国境線上に位置する。かつてはミタンニやヒッタイトの重要都市であった)という要衝を攻略したため、領土を拡大する弾みとなった)

古王国時代第4王朝初代のスネフェル王 (BC2613年頃~BC2589年頃) は、シナイ半島の銅山を開発し、レバノンから杉材を輸入し、各地に神殿を建造など、古代シリアは伝統的にエジプト歴代王朝の宗主権の下に置かれていた。当時はエジプト新王国時代第18王朝が影響力を行使していた。アメンヘテプ1世(BC1525~BC1504年)は、盛んにシリアやパレスティナに出兵するが、その際、戦勝を祈願して、テーベのアメン神殿に戦利品や征服地の租税など多額の寄進を誓っている。

トトメス3世もヌビアとアジアへの軍事遠征の結果、エジプト史上最大の帝国を築いた。BC15世紀、トトメス3世率いるエジプト軍とカデシュ王率いるカナン連合軍(カデシュ・メギドなどのレバントの都市国家群がミタンニ王国と連合)がハルペKhalpe(アレッポ)付近で遭遇し戦闘が行われた。トトメス3世はこれに勝利し、メギドの都市に敗走させ、そのメギドを7ヵ月にわたり攻囲し開城させた(メギドの戦い)。更にユーフラテス川を超えて前進し、シリアからミタンニ軍を駆逐した。

ヒッタイトとエジプトの国境地帯に存在したアムル王国もエジプトに従属していた。BC14世紀中葉に、エジプト管理自治州アムルの首邑スムルの居留役所で管理を担ったアブディ・アシルタが領土拡大を開始し、その息子アジルの時代には、アムル全域を征服した。エジプト王国の討伐を恐れて、一旦はヒッタイトに服属した。

アマルナ文書の中に、ビブロス王リブ・アッダ(アディとも)の書簡が見られる。それには、「エジプトの臣下」と称しながらヒッタイト王シュッピルリウマ1世と結ぶアブディ・アシルタを警戒するようにと、アメンホテプ3世やアメンホテプ4世(アクエンアテン)宛ての書簡にしたためている。

エジプト王アメンホテプ4世の生前、国境はオロンテス川以南とアムル王国までをエジプトの影響下とすることでまとまっていた。当時のアムル王国の王アジルは、親エジプトの姿勢を示していた。しかし、エジプトでアメンホテプ4世(アクエンアテン、在位BC1379年頃~BC1362年頃)が、BC1365年頃、アテン神を唯一神とする宗教改革(アマルナ革命)を行い、都をアケト・アテンへ移すなど内政を重視していたため、シリア方面は手薄になっていた。彼や父親であるアメンヘテプ3世も、トトメス3世とは違いアジアに対しては大規模な軍事遠征を行なってはいない。それを好機としてシュッピルリウマ1世はアムル王国に圧力をかけ、アジル王にヒッタイトの宗主権を認めさせることに成功した。

アムル人とは、シュメール語で「西から来た人々」という意味がある。コーカサス山脈を越えて来たフルリ人に押し出される形で、アムル人はメソポタミア北部からシリア内陸部へ移民した。そのため「アムル」は、ユーフラテス川以西のシリア地方を指す一般的呼称となった。BC2千年紀後半の頃には、地中海沿岸の一地方ないし、王国を指すようになった。

新王国時代第18王朝トトメス3世時代に、シリアやパレスチナに成立したとされる3つのエジプト属州のうち、アムル州の領域は、概ねウガリット・ビブロス・レバノン山脈の 内側と推定され、その州都ツムル(シミュラ)には、エジプト人長官が派遣された。アムル人から土地を奪ったフルリ人はミタンニ王国を建国した。

アマルナ文書にはアメンホテプ4世に宛てたシュッピルリウマの粘土板文書も含まれており、父王アメンホテプ3世以来のヒッタイトとエジプト間の友好関係維持を希望している。アメンホテプ4世の死後、シュッピルリウマ1世の下に王子ザンナンザとアメンホテプ4世の未亡人ダハムンズ(ダハムンズはエジプトで王妃を意味する称号であり、アメンホテプ4世の王妃ネフェルティティであるとする説、ツタンカーメンの王妃アンケセナーメンであるとする説、王妃ネフェルティティの娘のメリトアテン説などがある)との縁談が持ち込まれ、息子がファラオに即くことが約束された。話をまとめてザンナンザをエジプトへ派遣したが、その途上でエジプトの将軍ホルエムヘブ(後にエジプトで王位を簒奪する)によってザンナンザは暗殺された。王子ザンナンザの死に激怒したシュッピルリウマ1世は、エジプト侵攻を決意し、王子アルヌワンダ2世に命じてエジプト領アムカやカナンを攻撃させ、これを征服した。

このエジプト戦によるエジプト人捕虜の持ち込んだ病原菌が原因で、ヒッタイト本国に疫病(ペスト)が蔓延した。この疫病の被害は未曾有であり当時、病気治癒を祈る祈祷書が多数作成されたほど疫病は貴族や王族の間にまで広まり、シュッピルリウマ1世自身も2年足らずの王位であったが、罹患し間もなく病没した。長子アルヌワンダ2世が王位を継承したが、その王子が感染死し、そのため本来は王位に即く可能性がなかったムルシリが大王に就任した。ムルシリの兄には王位継承者のアルヌワンダ、エジプト王妃の婿養子候補となりながら暗殺されたザンナンザ、カルケミシュの副王ピヤシリ、ハルパKhalpe(現在のアレッポ、シリア地方でも最古の都市の一つ、古代、クウェイク川両岸の広くて肥沃な谷にある幾つかの丘のの上に建てられた都市だった)の副王テリピヌがいるが、この兄二人は、母の出自ゆえか、他国にあって副王として帝国の安定に貢献した。

ムルシリは、その感染症が猛威を振るう節目ごとに、神に供物を捧げて疫病退散を祈願したが、神々は応えてはくれなかった。ムルシリは、正しく身を律し、これほどまでに祈りを捧げているのに、なぜこのような災厄に見舞われるのかと神々を呪い嘆いた.。その嘆きが粘土板に 格調高く記され、それが旧約聖書のヨブ記に参照されている。

ムルシリ2世の祈祷(【】は;粘土板が破損している部分)

(前略)

神々よ、私の主人たちよ、ハッティ国の中では疫病が発生しました。ハッティ国は疫病に悩まされました。大変な苦境に立たされました。

これが20年目です。

(中略)

私の【主人である神々よ】、【私に愛情を】注いでください。私はあなた方の元へ参ります。

【ハッティの国から疫】病を追い出してください。数少ない、あなた方のためにパンを捧げる人々と献酒をする人々、

彼らが さらに苦しめられることがないように…

彼らが死ぬことのないように…

彼らがあなた方にパンと酒が捧げられますように…

私の主人である神々よ、疫病を追い出してください。

そしてハッティ国でトゥドゥハリヤの[事件]によって生じた悪は何であれ、神々よ、【疫病を】追い出してください。そしてそれを敵国へと追い出してください。そしてハッティ国に対して寵愛を授けてください。

国中が再び栄えますように、あなた方の神官であり、あなた方の僕である私も、やがてあなた方の元へ参ります。

私に愛情を注いでください。

私の心の動揺を追い払ってください。

私の体の苦痛を取り去ってください。

(第一の書板、完了)

ムルシリ2世の治世に関する粘土板文書が多数発見され、その復元から、ムルシリ2世の業績が詳細に評価されている。ヒッタイト新王国第7代の王ムルシリ2世の在位は、BC1320年頃~BC1306年頃、歴代精強のヒッタイト軍団を率いて各地に転戦し、父王スッピルリウマの遺業にも勝るヒッタイト帝国の黄金時代を築いた。

治世9年もしくは10年目に日食が発生したことが記録されており、天文学上の計算からBC1335年かBC1312年がこの年に該当する。ムルシリ2世は、BC1320年頃に即位したであろうと推測される。

ムルシリ2世は自分が言語障害(吃音?)を持っていたことを隠さず記している。そのためか当初は侮られ、しかも疫病による政治混乱が重なり、その治世の初期は、父と兄の死に乗じた内外諸国の反乱に苦しんだ。

これらを平定すると、南西に隣る大国アルザワ王国に立ち向かい、ついにこれを滅ぼして、四つの小国に分割して禍根を絶つと、ムルシリ2世の将兵の勢いは加速化され、王国の全力を挙げてシリア進出に当たることのできる態勢 が整えられた。

北方のカシュカ族、東方のアッジ(ハヤサ)、西方のアルザワ国、南東のアッシリアなど四方に遠征を重ね、BC14~BC13世紀にかけて小アジア西部に影響力を持っていたアルザワを、年代記によると治世3~4年の2年間に完全に平定したとある。エジプトのアマルナ文書のなかに、 アルザワとエジプト間の往復書簡(アルザワ文書)が発見され、 これが小アジアへの関心を呼び、最終的には ヒッタイトとその言語の解明に道を開いた。在位7年目頃には、北東のカシュカ族をほぼ鎮圧した。

ムルシリ2世は治世の最初の数年で、各地の占領地から住民10万人以上を強制的にヒッタイト王国に移住させ、本国の疫病による人口減少を解消した。

目次へ

BC16世紀頃、ワシュカンニWashukanni(ワスガンニ)を首都とするミタンニ王国が周辺のフルリ人たちを統一し、東隣のアッシリアをも支配下に置いた。ミタンニ人が建国したフルリ人はインド・アーリア語群Indo-Aryan languagesとされている。テル・エル・ファハリヤTell el Fakhariya(テルとは建物の残骸が形成した遺丘)は現在のシリア北東部ハサカ県のハブール川流域にある考古遺跡で、シリアとトルコ国境のすぐ近くにあり、そのテルがフルリ人の国ミタンニ王国の首都ワシュカンニではないかと思われる。

フルリ人やミタンニ王国の時代・中アッシリア時代・アラム人侵入の時代・新アッシリア時代・アケメネス朝期・ヘレニズム期・古代ローマ期・ビザンティン期・イスラム教の時代初期まで、継続的する都市遺跡であるが、決定的な証拠となるのがミタンニ時代の大規模な遺構であった。

ミタンニ王国は、シリアからメソポタミア北部を支配した。さらにウガリットなど地中海沿岸諸都市も支配下に置き、エジプトおよびバビロニアと対立するほどの国力があった。後世、一時属国となった時期もあったが、約300年間存続した。

ミタンニは、北のヒッタイトによる侵略で弱体化し、南のエジプトとは、常に戦争の危機に直面し、小国なるがゆえに周囲の国との政略結婚を繰り返して生き延びて来た。アルタタマ1世の王女がエジプト王トトメス4世(BC1401年頃~BC1391年頃)と結婚した。トトメス4世もアメン神官団による政治力を排除しながら、軍事面ではヒッタイトとの危機的緊張から、ミタンニをはじめとするレバウント諸国と同盟を締結し、シリア情勢を安定させている。アメンホテプ3世(在位BC1417年頃~BC1379年頃)は、前王トトメス4世の息子であるからアルタタマ1世は母方の祖父である可能性がある。アメンホテプ3世の母のムテムウィヤはトトメス4世の下級の妻であった。そのためネフェタリやラレトの影に隠れていたが、ルクソールのナイル川西岸にある2体のアメンホテプ3世の像(メムノンの巨像)に実に美しく描かれている。

アメンホテプ3世は、トトメス3世、トトメス4世の時代を経て絶頂に達した王国を継承した。在位期間も長く、40年近くに及んだ。アメンヘテプ3世王墓は、王家の谷の入口から西側に入る西谷にあり、アイ王墓(王族だが、アメンホテプ3世の時代からの古参の臣、ツタンカーメンの治世ではアメン大神官の地位にあった)などもある。アメンヘテプ3世王墓の規模は、第18王朝の中で最大である。その王墓に描かれた壁画は、緻密で色鮮やか、古代エジプト史の中でも最高水準にある。王の副葬品には、王妃ティイのものと考えられる黄色ファイアンス製シャブティ片(副葬品として埋葬されたミイラ本人を象った小像、死後必要な労働を死者の代わりに行う)、アメンヘテプ3世の青色ファイアンス製ブレスレット片とシャブティ片など、王の重要な遺物が多数出土した。 葬祭殿は後に後代の王たちによって、自己の墳墓に再利用され破壊されたが、メムノンの巨像と呼ばれる彼の坐像は破壊されずに遺り、現在でも形をとどめている。

(新王国時代第18王朝時代(BC1570年頃~BC1295年頃)、粘土で陶器を作る技術がまだなかった。ファイアンスというのは、色と光沢が美しいケイ酸質の陶磁器、陶器より先に出現した。釉(うわぐすり)のかかった焼き物で、釉と成分的に近い石英の粉で成形される。焼いても収縮率にあまり変化がないため、釉が剥離することはない)

シュッタルナ2世(アルタタマ1世の息子)の娘ギルヒパもエジプト王アメンホテプ3世と結婚した。彼女はティイェに次ぐ2番目の妃となった。更に後に姪のタドゥヒパがアメンホテプ3世の妻となった。シュタルナ2世の時代が、ミタンニ王国の勢力と繁栄が頂点に達し、西はアララフから、北シリアでエジプトと国境を共有、ほとんどオロンテス川沿いまで達した。王国の中心はハブル川盆地でそこに首都ワシュシュカンニがあった。東のアラファ同様アッシリアはミタンニの従属王国であった。ヒッタイトがミタンニの北方国境を侵そうとしたがシュッタルナ2世に敗北している。

シュッタルナ2世(アルタタマ1世の息子)の娘ギルヒパもエジプト王アメンホテプ3世と結婚した。彼女はティイェに次ぐ2番目の妃となった。更に後に姪のタドゥヒパがアメンホテプ3世の妻となった。シュタルナ2世の時代が、ミタンニ王国の勢力と繁栄が頂点に達し、西はアララフから、北シリアでエジプトと国境を共有、ほとんどオロンテス川沿いまで達した。王国の中心はハブル川盆地でそこに首都ワシュシュカンニがあった。東のアラファ同様アッシリアはミタンニの従属王国であった。ヒッタイトがミタンニの北方国境を侵そうとしたがシュッタルナ2世に敗北している。アメンホテプ3世は、バビロンの王女とも政略結婚した。ヌビアで得られる豊富な金を使い、シリア・アッシリア・キプロスなどの諸国とも積極的に外交を展開、馬・銅・瑠璃などを輸入し、巨大な富を蓄積した。アメンヘテプ3世の王妃ティイは平民出身で、その父親はイウヤ、イウヤは中部エジプトの水運に恵まれた商業中継都市として繁栄した。

アフミームAkhmīm(アクミン)出身の、地方神ミンの神殿で奉仕する神官であった。この織物業が盛況な都市に広大な土地を持つ豪族でもあった。アメンヘテプ3世は、イウヤの娘と結婚することで専制王として強力な王権を築くことができた。治世5年目には、ヌビアの反乱を2度の遠征で鎮圧した。王妃ティイは後継の王イクナートン(アメンホテプ4世;在位BC1379年頃~BC1362年頃)を生み、その才知を駆使し王の晩年と没後多大の権力を振るった。

BC1385年頃、シュッタルナ2世の子トゥシュラッタ(ダシャラッタ)がミタンニの新王に即位すると、フルリ国の王と称するアルタタマ2世(トゥシュラッタの兄弟か、王家の一族か)との内紛が表面化し、アルタタマ2世は、ヒッタイト王スッピルリウマ1世(在位;BC1375年頃~BC1335年頃)と協約を結んで、トゥシュラッタ側を攻撃したが失敗した。新王トゥシュラッタは、エジプト第18王朝との同盟でヒッタイトやアッシリアに対抗するべく、娘タドゥキパTadukhipaとの政略結婚を打診した。アメンホテプ3世は晩年にトゥシュラッタに宛ててタドゥキパと結婚したいと、手紙を何度も書いている(アマルナ文書)。しかし彼女が来る前にアメンホテプ3世は死んだようである。タドゥキパはアメンホテプ3世の子、新王アメンホテプ4世(アクエンアテン)と結婚した。タドゥキパは、アメンホテプ4世の2番目の后キヤKiYa、あるいは王妃ネフェルティティであると言われている。

BC1350年頃にヒッタイトのシュッピルリウマ1世が再びミタンニに攻め込み、トゥシュラッタは逃走したが、息子のひとりに暗殺された。

BC1330年頃、シュッピルリウマ1世はミタンニを制圧した。この時、前線へ遠征したのが、王の息子テレピヌとピヤシリであった。

戦略・外交に秀でたシュッピルリウマの活躍により、ヒッタイトの国土は3倍となり、ヒッタイトはエジプトに次いでオリエント第二の大国として復興した。シュッピルリウマ1世は、息子のピヤシリをカルケミシュの王に、テリピヌをハルペ王に封じた(ハルペは、現代のアレッポ)。シュッピルリウマ1世は、ミタンニの王トゥシュラッタの政敵であったアルタタマ2世を擁立し、ミタンニ王国を属国化し、アルタタマ2世と条約を結んで国境線を定めた。

この時代、エジプトがオリエント最強の国家であった。ヒッタイトとエジプトの国境にはアムル王国(シリアではBC14世紀にアムル王国を立てた)があり、当時はエジプトに従属していたが、アメンホテプ4世(アクエンアテン)が宗教改革を行って国内に目を向けている隙を突き、アムルの王にヒッタイトが宗主国であることを認めさせた。その後、シュッピルリウマ1世はエジプトとの同盟を試みるが失敗した。

ヒッタイトの勢力は北シリア全域に及んだ。アメンホテプ4世の死後、エジプト新王国の申し出により、エジプト王女と結婚する事により、息子がファラオに即くことが約束された。

シュッピルリウマ1世の子ザンナンザとアメンホテプ4世の未亡人ダハムンズの縁談が持ち上がる。ところが、話をまとめてザンナンザをエジプトへ派遣したところ、その途上でエジプトの将軍ホルエムヘブHoremheb(後にファラオになる)の手によってザンナンザが暗殺されてしまう。

一説には、ツタンカーメンの治世にあってはアメン大神官の地位にあったアイが、ツタンカーメンの妃アンケセナーメンと結婚を画策した。アンケセナーメンは、アイが高齢でもありこの結婚を嫌い、ヒッタイトの王であるシュピルリウマ1世に手紙を送り、その王子を婿に迎えて国王としたいとの手紙を送りこれが承認された。シュッピルリウマ1世は、王子ザンナンザをエジプトに送ったが、途中でホルエムヘブ(またはアイという説もある)に暗殺される。結局アンケセナーメンはアイと結婚し、アイが次の国王となる(アイ王)。

アイ王(BC1327年頃~BC1320年頃)は、アメンホテプ3世の正妃ティイTiyの兄で、兄妹ともに王族ではなくアフミーム地方の有力豪族で、神ミンの神殿を拠点とする神官の長イウヤの子であった。アメンホテプ3世の時代には、既に王家に仕える古参の臣となっていた。ツタンカーメンの治世には、アメン大神官の地位に就いた。ツタンカーメン(在位;BC1332年頃~1323年)の死後、アイの権勢に屈したツタンカーメン妃のアンケセナーメンと結婚して王位を継ぐ。

アイ王は高齢のため短命に終わった。BC1320年頃に没した。子もなかったため、彼は同郷の豪族ナクトミンNakhtminを軍司令官にし、自らの後継者として指名していた。アイ王の元腹心の将軍であったホルエムヘブはアイ王の王女ムトノメジットと結婚していた。そのため古代エジプトでは、王位の継承を主張できる。ナクトミンを殺害し王権を簒奪した。

|

|

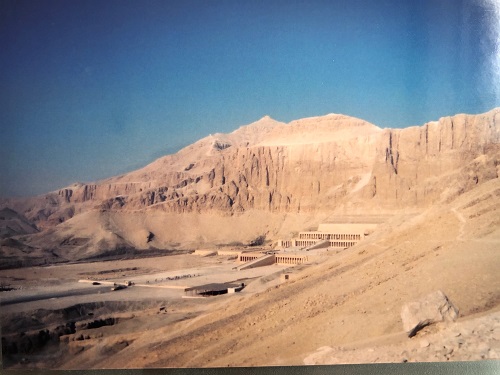

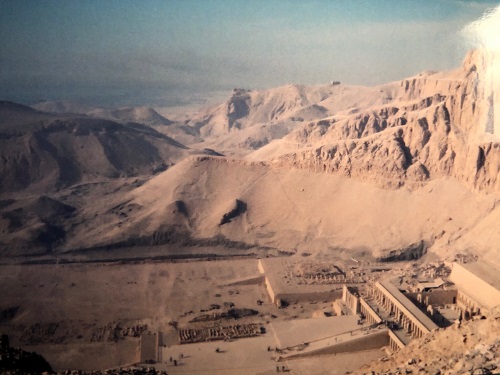

| 王家の谷 ハトシェプスト女王葬祭殿遠景 ハトシェプストは、男性のファラオのように、戦争で勇ましく戦うことはできい。それで内政に優れた手腕を発揮した。ハトシェプストは交易を進め、中でもナイル川上流深くプント(現在のエチオピアやエリトリア周辺)にまで交易使節団を派遣した。ハトシェプスト女王葬祭殿のレリーフには、香木などの贅沢品が運び込む様子が描かれている。 互いに使節団を派遣し合い、それぞれの産物を交換するという事業を、研究者は「ロイヤル・ギフトの交換」と呼んでいる。この国による大規模交易は、外交に優れた効果を及ぼした。この時期の地中海・西アジア地域は、各地で密接なつながりが生じ「グローバル」な世界へと発展していった。 ハトシェプストによる「ロイヤル・ギフトの交換」が推進した交易が、その先駆けとなったと評価されている。 |

ルクソール神殿のツタンカーメンのカルトゥーシュを自分の名前に彫り直させ、王家の谷の西の谷にあるアイの墓では、ホルエムヘブによって消されたアイのカルトゥーシュの名前の痕跡が見られるなど、その業績も自分のものとした。

ナイル川の西岸の砂漠にあるアビュドスは、古代エジプトの神話に登場するオシリス神復活の地であった。エジプト古王国後半以降、オシリス信仰の興隆によって、故王がオシリスに変容するという教義が確立すると、オシリス信仰の総本山となった。既に古王国時代には聖地であった。

現在、アビュドスには、エジプト新王国最盛期のファラオ、セティ1世、ラムセス2世の遺跡が残る。セティ1世は、非常に大柄で優れた戦士であった。同時に芸術にも造詣が深かった。性格は穏やかであったとも伝わる。

この時代に美術と文化が高く成熟し洗練される。 アマルナ時代の悪政によって低下したエジプトの国力・国威を回復すべく、父ラムセス1世の共同統治者としてシリアへの軍事的対処を行い、父の死後も北方のパレスチナへと遠征しヒッタイトを押し戻すことに成功した。また南方のヌビアにも遠征し成功を収めたほか、紅海地方で金鉱を発見している。

セティ1世の神殿は大部分が保存されており、7柱の神に捧げた7つの礼拝堂にある彩色浮彫は美しい。また廊下の壁面に刻まれた「アビドス王名表(Abydos King List)」は史料的価値が高い。この王名表は、初代ファラオから始まる諸王の名が順に記載されている碑文である。第19王朝セティ1世の葬祭殿内の、「祖先または記録の間」という廊下壁面に在る「アビドス王名表」には、初代王から、セティ1世とその息子(後のラメセス2世)の時代まで76人の王をリストに挙げている。ただ第2中間期(第13~17王朝;BC1785年頃~1570年頃)の王たちは省かれている。また、第18王朝末期の「異端王」たち、アメンホテプ4世(アクエンアテン)やツタンカーメンなどの辺りも、正当な王とは見なされず、省かれている。ホルエムヘブの名前は刻まれている。

ルーブル美術館所蔵の『カルナク王名表Karnak Tablet』は、初代王から第18王朝のトトメス3世までの歴代の王を記している。他の王名表では削除された第2中間期の他民族の王たちのことを記しているのは、この石だけである。当初は61名の名前が記載されていたようだが、その大半は破損していて読むことが出来ない。

ホルエムヘブは、アメンホテプ3世の時代、王の戦車隊長であり、ツタンカーメンの時代には将軍の地位にあった。

BC1323年、高齢だったアイの死後、アイが後継者に指名していた軍司令長官のナクトミンNakhtminを打倒し、彼が即位した。王女ムトノメジットを娶っていたため、王朝の継続性は維持された。ホルエムヘブ王の治世(BC1323年頃~BC1295年頃)は、輝かしい繁栄を遂げた第18王朝を締めくくった。ホルエムヘブの素性や初期の経歴は、謎に包まれた部分が比較的多いものの、有名なトゥトアンクアメン(ツタンカーメン)治世下では、軍人として目覚しい出世を遂げている。

アイは僅か4年の在位で死去し、ホルエムヘブが継いで戴冠し、エジプトの運命を握ることになる。アマルナ時代にアメンへテプ4世が行った改革の後の第18王朝末期は、王位継承で混乱しており、ホルエムヘブがその混乱したエジプトに秩序を復興させた。ホルエムヘブは、アマルナ時代以前の旧制への復帰を図り、アマルナ時代の遺産を破壊し、その記録を抹殺させた。その建造物も急いで解体させ、カルナックのアトン神殿などを破壊し自らの建造物にそのブロックを再利用した。

アクエンアテン王の後継者であったトゥトアンクアメンの頭部も打ち砕かれ、肩にかかる被りものの両裾のみが残っている。背面支持柱に刻まれたトゥトアンクアメンの名は、アメン神とラー神の名前を構成する箇所を除いて、全て叩き壊されている。神の怒りを買うことを恐れて、神の名前は残したが、王の肩に置かれた神の加護を表す手を、二人の強い絆を断ち切るかのように破壊している。しかし、腰衣の右側のベルトから吊り下げられた装身具に記されていたカルトゥーシュ(王名が記された楕円形の枠)の王名は削り忘れたため、トゥトアンクアメンの名は残り、アメン神に守られている人物がトゥトアンクアメンであることが分かった。

即位後は、軍人出身者を神官に任命し、第18王朝中期以降、ファラオの権力を脅かしていたアメン神官団を統制下に置くことでファラオの権力を回復した。優秀な腹心であり親友でもある軍司令官パ・ラメス(後のラムセス1世)を重用して、腐敗しきっていた政界、官界及び軍隊を改革し、大きな成果を挙げた。統治は厳格なものであったが、民衆からは支持された。自らをアメンホテプ3世の後継者として位置づけ、アクエンアテン以降四代の王の存在を抹殺、これら諸王の業績を自らのものとしている。生前中、関係が良好であったアイの事跡までも抹消している。またアイが後継者に指名していた軍司令長官のナクトミンの記念碑及び彫像も破壊している。

即位後は、軍人出身者を神官に任命し、第18王朝中期以降、ファラオの権力を脅かしていたアメン神官団を統制下に置くことでファラオの権力を回復した。優秀な腹心であり親友でもある軍司令官パ・ラメス(後のラムセス1世)を重用して、腐敗しきっていた政界、官界及び軍隊を改革し、大きな成果を挙げた。統治は厳格なものであったが、民衆からは支持された。自らをアメンホテプ3世の後継者として位置づけ、アクエンアテン以降四代の王の存在を抹殺、これら諸王の業績を自らのものとしている。生前中、関係が良好であったアイの事跡までも抹消している。またアイが後継者に指名していた軍司令長官のナクトミンの記念碑及び彫像も破壊している。ホルエムヘブの死を以て、第18王朝は終焉したとみなされる。ホルエムヘブは、即位した時既に高齢で、世継ぎに恵まれなかったため、遺言によりパ・ラメスがファラオとして即位した。そのラムセス1世がBC1310年頃、第19王朝を開く。ホルエムヘブがまだ一介の軍人であった時に、サッカラに広大な墓を建立させていたが、その後、王になって、身分相応に王家の谷のKV57に立派な墓を掘らせている。ホルエムヘブの墓は古王国時代第5、6王朝のマスタバ(エジプト先王朝時代末期頃からエジプト中王国時代頃に建設された長方形の大墓)を建築資材として再利用している。自身の墓も5世紀に修道院を建設する為の建築資材として使用されている。KV57墓は、壁画(偽壁)の奥に隠し部屋を設けたが、その一部が破壊され最奥の玄室まで暴かれている。

エジプト新王国時代のメンフィスは統治の上でも軍事的にも重要な都市であり、首都に次ぐ第2の都市だった。エジプト第18王朝以降、多くの高官や富裕層がメンフィスのネクロポリスだったサッカラに墓を建てた。ツタンカーメンに仕えた財務長官マヤの墓などがある。

第19王朝の初代ファラオ・ラムセス1世は、下エジプト(ナイル川三角州地帯)東部出身の軍人で、第18王朝末期頃には宰相にまで昇り詰めていた。第 18王朝最後の王ホレムヘブの推挙で王位に即いた。最後の王ホルエムヘブは妻を介してわずかに王族と血縁を繋いでいるに過ぎなかった。彼には嗣子がいなかったため、宰相であり親しい友人でもあったラムセスがホルエムヘブの後継者に指名されたのであった。こうしてホルエムヘブが死去するとラムセス1世が大過なく王位を継承し、第19王朝が始まった。老齢なラムセス1世は、第19王朝を開くとともに、息子セティ1世を共治の王子に指名した。セティがシリアの失地回復の準備をしている間、カルナック神殿の増築に力を注いだ。

ラムセス1世は、既に老齢であり即位後2年で死亡、その治世は短かったため、彼について残されている記録はあまり無い。サトラー(シトレ)という名の娘を正妃とした。ラムセス1世の死後、息子のセティ1世(BC1291年 ~ BC1278年)が王位を継承した。エジプトにおいて久方ぶりに父子による王位の世襲が行われたのである。セティ1世は父親であるラムセス1世と似通った経歴で、軍人として活躍し宰相へと昇進するのを待っていた人物であり、そのためホルエムヘブ政権下で既にシリア・パレスチナ方面への遠征で活躍していた。とりわけ第18王朝のアメンヘテプ4世(アクエンアテン)時代以来の混乱で失われたシリアに対する領有権回復のため、エジプトの帝国の復興を賭けて、セティ1世が外征に向かうことになる。西方のリビュア、南方のヌビアに対する遠征も記録に遺されている。

当時北シリアにはヒッタイトの勢力が伸張していたが、カルナック神殿に残された浮き彫りなどから、彼はヒッタイトに勝利して北シリア方面の支配を回復したらしい。ヒッタイトの宗主権下にあったアムル王国とカデシュ王国に軍を進め、両王国を影響下に置いた。しかしこの成功は一時的なもので、ヒッタイトの反撃や現地人の反乱のために結局エジプトは北シリアから撤退した。

エジプト第19王朝(BC1293年頃~BC1185年頃)は、古代エジプト王朝新王国時代、第18王朝時代の繁栄を引き継ぎ、古代エジプト最大のファラオとも言われるラムセス2世を輩出し、エジプトがオリエント最大の国家の一つとして繁栄を極めた。

目次へ

戦略・外交に優れたシュッピルリウマの活躍によりヒッタイトの国土が3倍に伸張され、ヒッタイトをエジプトに次ぐオリエント第二の大国に復興させた。BC1330年頃、シュッピルリウマ1世はミタンニを制圧する。この時、前線に出たのは、王の息子、テレピヌとピヤシリであった。

BC1285年頃、シュッピルリウマ1世の息子ムワタリ2世は国内の全地方に動員命令を下して、シリアのカデシュでラムセス2世のエジプトと戦い、これを撃退する。ラムセス2世は、戦いの様子と戦勝 の記録をルクソールなどの神殿に刻んでいるが、実際には、シリアは依然としてヒッタイトの支配下にあった。エジプトのラムセス王の寺院の壁に、戦車で戦うラムセス2世とヒッタイトのムワタリ2世の軍のレリーフが描かれている。この戦後に、世界最古の講和条約が結ばれた。

ヒッタイト新王国は、BC1190年頃、民族分類が不明な地中海諸地域の諸種族混成集団と見られる「海の民Sea Peoples」によって滅ぼされたとされている。最近の調査研究では、王国の末期に起こった3代におよぶ内紛が深刻な食糧難などを招き、国を維持するだけの国力が既に失われていたことが明らかになっている。

ヒッタイト新王国は、BC1190年頃、民族分類が不明な地中海諸地域の諸種族混成集団と見られる「海の民Sea Peoples」によって滅ぼされたとされている。最近の調査研究では、王国の末期に起こった3代におよぶ内紛が深刻な食糧難などを招き、国を維持するだけの国力が既に失われていたことが明らかになっている。この地中海東部を席巻した大規模な社会変動のことを、 [BC1200年のカタストロフcatastrophe]と呼ぶ。「海の民」と括られる様々な名称をもつ民族からなる大規模な集団移動が勃発した。飢饉や紛争により国土が荒廃し、めざした豊かな土地を無統制なまま略奪と破壊を繰り返した。

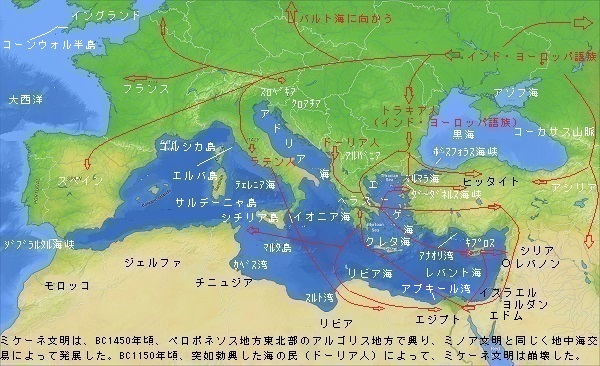

考古学上の痕跡では、BC13世紀末からBC12世紀初頭にかけて、東地中海沿岸地域に侵攻し、破壊と略奪を行ったとされる彼らは、バルカン半島からエーゲ海を経由して、西はカルタゴ(リビア)・ギリシア人の諸王国・イタリア・フランス、さらにバルト海沿岸地方にまで及び、東はアナトリアから地中海東海岸シリアとメソポタミア、そして最終的には、北アフリカに位置するエジプトのナイルデルタ地域にまで到達していた。

古代エジプトの新王国時代第19王朝第4代目のメルエンプタハMerenptah王(在位:BC1212年頃~ BC 1202年頃、ラムセス2世の第13王子)の戦勝記念碑には、海の民の集団「9本の弓矢」と呼ばれる連合軍に勝ったという記述がある。その中には「治世5年目に西方から攻め込んできたリビア人及び海の民の連合軍を撃退し9300人を殺害した」とある。このメルエンプタハ王の戦勝記念碑は、カイロのエジプト博物館の入り口に置かれている。メルエンプタハ王の石碑には、リビアと西アジアとの戦いが記されている。「海の民」のについての最古の記録でもある。

メルエンプタハ王は、父ラメセス2世が長生きしすぎたため兄たちの多くが既に世を去り、結果として皇太子に任命されている。メルエンプタハ自身も即位したとき既に60歳を超えていた。テーベ近郊に神殿を建設したが、それほど多くの事績を残したわけではない。

(各言語の国名に共通する リビアLibya は、ギリシア神話の水の精(オケアニス)の一人、女性リビュエーに由来し、古代ギリシアでは、北アフリカの地中海沿岸地域、つまりエジプトより西側の一帯を大雑把に Libya と呼んでいた。その古代リビュアはフェニキア人・カルタゴ・古代ローマ・東ローマ帝国などの支配が続いた)

「メルエンプタハ・ヘテプマアトは、増大する威力、湧き上がる神の如き力、夷狄を伐ち従えた力強い牡牛、彼の名は永遠に残る」

「彼はエジプトに侵入したリビア人を激しく追い払い、彼らの心底に、エジプト軍の果断さと苛烈さを刻みつけた」

「彼らの前衛部隊は次々と後退し続けた」

「彼らは踏み留まることなく、逃走するばかりである。弓兵たちは弓を投げ捨てた。歩兵たちは必死な敗走が続き弱り果てた。やむなく革袋の水をぶちまけた。破れてボロボロになった革袋だけが残された。リビア人は遠く逃れて散り散りになった」

「哀れにも、敵のリビアの首長は夜陰に紛れてこっそりと、唯一人で頭に羽飾りを付けるさえ忘れ裸足で逃走した」

父王ラムセス2世を悩ませた西デルタに侵入してきた「海の民」と合流したリビア人の侵攻には、メルエンプタハもまた手を焼かされたが、人生の大半を軍人として過ごしてきたため、優れた戦略・戦術眼を発揮して、ナイル下流域の西方から侵攻してきたリビア人を撃破した。捕虜は傭兵としてエジプトに定住させた(ペルイレルPerireの戦い)。

特にラメセス2世が、この時期にアナトリアで強国化し、シリアからパレスチナ(BC2世紀、ローマ人が呼ぶシリア・パレスチナとは、シリア属州の南3分の1をさすのに用いた)に南下してきたヒッタイト帝国のムワッタリ2世と、BC1275年、オロンテス川畔のカデシュで一大決戦を行い、引き分けて和平した。その息子メルエンプタハも、BC1207年頃、パレスチナからシリアに遠征している。この遠征を記念した石碑(カイロ博物館蔵)の最後の部分に、メルエンプタハが征服したとされる地名や民族名の中に、「イスラエル」の名が見られる。これはエジプト史上最古の「イスラエル」とい文字記述であるため、この石碑は『イスラエル碑』とも呼ばれている。

「夷狄の中で誰一人頭をもたげる者はいなかった。リビアを破壊し、ヒッタイトとは和平を結び、カナン(ガザ)を略奪した。カナンにあらゆる災いが襲った。アシュケロン(イスラエル南部アシュケロン郡に位置する都市)は占領され、ゲゼル(古代パレスチナの都市、現イスラエルのテルゲゼル)は略奪され、ヤノアムは廃墟と化した」

旧約聖書中にイスラエルという名称は、族長ヤコブに与えられた名前として初めて出てくる。ヤコブの12人の息子たちの子孫は、「イスラエルの子ら」として知られるようになる。

しかしなぜなら、メルエンプタハ王が、カナンへ出兵してイスラエルと呼ばれる民を撃滅し、イスラエルの種は根絶やしされ、その妻たちはエジプトにより寡婦とされた。それは、当時「海の民」の多くが、終着地としてイスラエルに居住していたため、その残虐な過去は拭う可きもなく、エジプトが勝利した後、その諸民族への恨みは深く、戦いの後には、生き残っていれば奴隷としてエジプトに連れ帰えった。そのため多くの寡婦が生じたとある。

旧約聖書が記す「出エジプト」に当たる出来事は、このメルエンプタハかその父ラメセス2世の時代に起こった出来事と考えられる。メルネプタハの石碑は、イスラエルと呼ばれる民に言及した史料として聖書以外では最も古い。右から左に読むこの絵文字の最後の三つ、つまり投げ棒と座っている男性と女性の組み合わせは、イスラエルが異国の民であることを表わしている。

メルエンプタハ碑文に「イスラエル」と呼ばれる民族集団が記されている事から、実は「出エジプト」にかかわる集団はそれ程数は多くなく、後のイスラエル全体の一部に過ぎなかったようだ。モーゼによる「出エジプト」以前に、既にカナンの地には「海の民」が「イスラエル」という集団を形成していた。

メルエンプタハ王の墓も王家の谷にある。入り口から突き当りには巨大な石棺があり、その大きさから王の権力の強大さが知られる。メルエンプタハのミイラは、現在ではカイロのエジプト考古学博物館に所蔵されている。身長は171.4cmのミイラ、父ラムセス2世のミイラと同様、関節炎の痕跡があり、在位10年、70歳位で天寿を全う、古代では極めて長寿と思われる。

王位継承の混乱と内乱により凋落するのは、メルエンプタハの死後早々である。第19王朝は混乱の最中に崩壊した。アメンメセスAmenmesse王(在位:BC1202年頃~ BC1199年頃)は、メルエンプタハの子で、第19王朝第5代目のファラオである。メルエンプタハの王子、セティ・メルエンプタハSeti-Merenptahから王位を奪ったと言われている。

アメンメセスについての記録は乏しく、職人長からの苦情に応え宰相アメンメスを罷免したというパピルスの記録と、王家の谷に王墓を造ったということ以外殆ど何も遺らない。

セティSeti 2世(在位;BC1199年頃~BC 1193年頃)は、古代エジプト第19王朝第6代目のファラオとなる。メルエンプタハの息子だと考えられるが、5代目のファラオであるアメンメセスとの関係はよく分かっていない。ただ、アメンメセスの治世は4年程で終わった。異母兄のセティ2世を差し置いて、弟のアメンメセスが王に即位したようだ。即位前はメッスイという名で、クシュ(上ヌビア )の総督(ヌビア地方の責任者)の任についていたようだ。4年と即位期間は短いが、実際に上エジプトのテーベまで支配していたことはアメンメセス時代に彫られたカルナックのの記念碑で明らかだ。彼の通称のヘカワセト Heqa-wasetは「テーベの街を統べる者」)である。

アメンメセスの母親はタカト王妃であると知られている。彼の時代に彫られたカルナックの記念碑には「王の娘」と「王の母」という称号でレリーフされている。タカト王妃はメルエンプタハかラムセス2世の娘と考えられている。セティ2世がこのテーベ一帯からアメンメセスを追放した時に、この女性の称号を「母」から「妻」に変えている。

次にファラオなったセティ2世こそが、アメンメセスによって地位を奪われたセティ・メルエンプタハで、王権を奪還したと見られる。セティ2世がアメンメセスを恨んでいた証が、建造中のアメンメセスの王墓が未完成のまま終わり、アメンメセスの記念碑に刻まれたアメンメスの名に自分の名を上書きしていることからわかる。しかしながら、セティ2世もまた在位6年程で没し、王族のサプタハが後を継いだ。

セティ2世が後継者と選んだのが、王子セティ・メルエンプタハであったが、父王より先に死去した。その弟のシプタハ(BC1193年頃~BC1187年頃)が即位した。

しかし、彼は幼く病弱な王であったため、実権を握ったのがセティ2世の正妃タウセルトと宰相バイであった。シプタハ王が治世6年で死去すると、タウセルト(在位;BC1187年頃~ BC1185年頃)が女王として即位した。その政権も内乱と王家の混乱により2年も持たなかった。これらアメンメセスからタウセルトにいたる4人の短命王については、王家の谷に墓を造営したこと以外、殆どその史料が遺らない。

ルクソール西岸の王家の谷は東谷と西谷で構成されており、東谷にはトトメス3世王墓(KV 34)、トゥトアンクアメン王墓(KV 62)、ラメセス2世王墓(KV 7)、2006年に新発見されたKV 63など、新王国時代の王墓を含む埋葬施設がある。

ルクソール西岸の王家の谷は東谷と西谷で構成されており、東谷にはトトメス3世王墓(KV 34)、トゥトアンクアメン王墓(KV 62)、ラメセス2世王墓(KV 7)、2006年に新発見されたKV 63など、新王国時代の王墓を含む埋葬施設がある。当初は第19王朝セティ2世の妻タウセルトのために造られ、後に第20王朝の初代ファラオのセトナクト(在在位;BC 1185年頃~ BC 1182年頃)が奪い、新たに自分用の玄室を造ったため、手前がタウセルト用、奧がセトナクト用と2つの玄室がある。

セトナクトが自分の墓KV11を掘削中、アメンセス王の墓に当たってしまい、工事は中断された。急遽、タウセレト女王の墓KV14を横取りし拡張した。セトナクトがこの墓を奪った際、描かれていたタウセレトの絵やカルトゥーシュはセトナクトのものに書き換えられた。奥の玄室にある棺も、もとはタウセレトのものだったが、書き換えられてセトナクトが使っている。入口を入り通路を進むと、オシリスによって導かれている王の壁画がある。これもタウセレトの姿からセトナクトに描きかえられている。

その王墓(KV14)にあったセトナクト王の石棺が第18王朝のアメンヘテプ2世の王墓(KV35)に隠されているのが見つかった。

アメンヘテプAmenhotep 2世(在位:BC1427年頃~BC1401年頃)は、古代エジプト第18王朝の第7代ファラオ、彼の父トトメス3世が、ヌビアとアジアへ軍事遠征を行ったと同様、3度にわたりシリアへ軍事遠征を行ない、内政でも見事な手腕を発揮しながら、父が回復したエジプトの国威と広大な帝国を維持することに成功した。 陵墓は後に王家の谷と呼ばれる土地に築かれ、後代には王たちのミイラを墓荒らしから守るために安置する場所として使われた。今、彼のミイラはカイロのエジプト考古学博物館に所蔵されており、身長183cmと、現存するファラオのミイラの中では最も長身とされている。

つまり、タウセレトの墓として作られたKV14がセトナクトのものとして拡張され、死後はそこに埋葬された。それが、アメンヘテプ2世の墓KV35から他の王のミイラと共に発見された。しかし、タウセルト女王のミイラは見つかっていない。

タウセレトの玄室を抜けるとセトナクトの玄室がある。セトナクト王の在位期間は約3年と短く、即位時既に老齢だった。その急死によって急遽作られたため、削られたままの壁や下書きのような壁画が残る。中央に、セトナクトが使用したと思われる棺が置かれている。これが元はタウセレトのものだった。その棺に書かれていたタウセレトの名前は削られ、セトナクトのものに書き換えられている。

セトナクトの孫のラムセス4世は、父王のラムセス3世の治世を称える41mにも及ぶ「大ハリス・パピルス」を編纂した。このパピルスはラムセス3世の副葬品として墓に収める為に作られたもの、それがデル・エル・メディナの職人の墓で発見され、古物商が売りに出していた。

「聞け、予は予が民の王であったときになし遂げた数々の善行を諸君に告げる。 エジプトの地は外から罰せられた。全てのエジプト人は等しく彼の力の前に権利を失い、何年もの間にわたり首長なしの状態が続いた。エジプトの各地に大小の土侯が並び立ち、貴賤を問わずその隣人を殺し合った。その後、なにもない空しい年が来て、首長イルスIrsuというシリア人が 酋長として彼等を治めた。彼等はエジプト全土に貢納を課し、仲間達と語らってエジプト人の土地と財産を奪い取った。彼等は神々を人のように扱ったため、神殿には何も捧げられなくなった 」

第19王朝の後にアジア人の首長イルスIrsuの支配によってもたらされた混乱をセトナクト王が制し、秩序を確立してファラオになったと記録されている。

|

| ルクソールは、現ルクソール県の県都である。古代エジプトの都市テーベがあった。市域はナイル川によって分断されている。日が昇るナイル川の東岸には、カルナック神殿やルクソール神殿など、王の生前中の功績を賛歌する建物が、一方、日が沈むナイル川西岸には死後の世界を、王家の谷や王妃の谷などの地底に築造した。その王墓は、最高権力者が栄光の果に辿り着く、その死後、神となって再生する願望を具象化する。 |

バクエンコンスの石碑からは、ラムセス3世が完成させたカルナックのアメン=ラー神殿は、3世の父セトナクトが建設に着手したことが判明している。

女王タウセルトが没して第19王朝が断絶した後に即位し、新しい第20王朝を創始したのが、セトナクトSetnakhte王(在位:BC1185年頃 ~BC1182年頃)である。 正統な王位の継承権があっての即位ではなく、その出自や経歴についても確かなことは分かっていない。政権が統治能力を失ったため、各地に軍閥が割拠して内戦状態に陥った。ただ、セトナクトを祖とする王家は、セトナクトを数多くいたラムセス2世の孫の一人だったとする。 偉大なラムセス2世を輩出した先の第19王朝との繋がりを強く意識し、セトナクトの子孫の殆どの王がラムセスの名前を受け継いでいる。このことからラムセス王朝と呼ばれることもある。

第20王朝の2代目のファラオとなるラムセス3世(在位;BC1186年頃 ~BC1155年頃)の父はセトナクト、新王国時代(第18~20王朝;BC1570年頃~BC1070年頃)の繁栄が終わりを告げ、古代エジプトが衰退し始める時代を統治したのが第20王朝(在在位;BC 1185年頃~ BC1070年頃)である。

内戦後まもなく国政を継承したラムセス3世はしばしば「最後の偉大な王」などと呼ばれ、新王国の繁栄した時代を統治した最後の王である。彼は自分と同じ名前の王ラムセス2世を手本とした統治を目指し、ラムセス2世の葬祭殿(ラムセウムRamsseum)を模倣した建造物や記念碑文を作らせた。シリア・パレスチナへの遠征を記録した碑文やヌビア遠征の碑文がそれである。これらはいずれもラムセス2世の葬祭殿にあった文章を複写したもので、現実の戦争の記録ではない。ラムセス3世はこうした遠征を実際に行うことを夢見ていたかもしれない。しかし、彼の時代は、「BC1200年のカタストロフcatastrophe」と呼ばれる地中海東部を席巻した大規模な環境変化に伴う社会変動と、打ち続く外敵の侵入で、外征の余裕は無かった。

エジプト王メルエンプタハ治世5年のBC1208年頃、メルエンプタハがペルイレルの戦いでリビア人と「海の民」連合軍に勝利した。この戦いを記念した「メルエンプタハ戦勝碑」の碑文は「海の民」のについての最古の記録となる。「古代リビア人及び海の民の連合軍の侵略に打ち克ち、6,000人の兵を殺し9,000人の捕虜を得たと書かれている」。ただし、「海の民」という語は古代エジプトの記録では用いられておらず、1881年にフランスの考古学者ガストン・マスペロ(カイロ考古学研究所を設立した)によって命名され後に一般化した。

「海の民」としてアカイワシャ人・トゥルシア人・ルッカ人・シェルデン人・シェケレシュ人の5部族の名が挙げられている。海の民は、これら5つの集団から構成されていたことが記録上明らかになった。また、「メルエンプタハ戦勝碑」の碑文には、現存する最古の「イスラエル」の文字が記されている。

|

| ミケーネは、ペロポネソス半島東部のアルゴス平野にあった。現在、約30km北東に港湾都市コリントがあり、10km南には重要な古代都市遺跡が現存する人気の観光名所アルゴス=ミキネスがある。ただしミケーネは、BC1200年頃に「海の民」による暴戻狂悖に屈し荒廃した。ギリシアの都市国家形成の時代にも再興されず、ローマ時代には既に地下に眠っていた。 BC1600年頃~BC1200年頃の間に、北方のテッサリア方面からギリシア本土とエーゲ海域に南下してきた古代ギリシアへの第一波とされるアカイア人が、ペロポネソス半島全土へと広がり定住を進めていった後、ミケーネなどを中心に高度な青銅器文明を築き、 地中海交易によって発展した。次第に先行するクレタ文明を征服し、その文化的触発よりミケーネ文明を昇華発展させた。 やがてギリシャ中部やアッティカ半島、さらにはアナトリア半島北西部の海岸部に定住したとされるアカイア人の一部がイオニア人と呼ばれ、アイオリス人やドーリア人と並び、古代ギリシアに都市国家を形成した。その代表的なポリスがアテネである。 ミケーネはギリシア本土の1876年にシュリーマンによって発見され、高度なミケーネ文明の存在が明らかになった。王宮跡には巨大な石造建築物の獅子門などがあり、また黄金のマスクなどの金製品が多数出土した。 |

アカイワシャ人とは、ホメロスの伝えるところのアカイア人、即ちBC2000年頃からバルカン半島のギリシア中部の穀倉地帯テッサリアから南下し、BC1450年頃、アルゴリス地方で興るミケーネ文明の担い手となった古代ギリシア人である。ミケーネ(ミュケナイ)・ティリンスなどを中心に栄えたアカイア人の文明であった。ミノア文明(クレタ文明)と同様、地中海交易によって発展した。メソポタミア文明の影響を受けて青銅器文明の段階に入った。ミノア文明との交易を通して芸術的技法iなどで交流を深めたが、やがてクレタ島に侵攻、征服したと考えられる。ミノア文明は、BC15世紀半ばのミノア噴火後、50年ほど経て突然崩壊した。

ミケーネはトローアス(アナトリア半島の北西部に属するビガ半島の歴史的名称)のイリオス(トロイア)を滅ぼし(トロイア戦争)、後にこれをホメーロスが叙事詩『イーリアス』の題材とした。ミケーネ文明は古代ギリシア人を担い手とし、小国ながらもアジア的専制君主国家を形成していた。BC12世紀初頭、小王国相互の内戦によって衰退した。BC1150年頃、突如勃興した海の民によって、ミケーネやティリンス(アルゴス湾に面した南北約 300m、東西約 100mほどの城塞遺跡)が破壊され、ミケーネ文明は崩壊した。この海の民が、後にスパルタを形成するドーリア人である。

ミケーネ文明の担い手の先住民アカイア人は、ペロポネソス半島ラコニア地方に侵入してきたドーリア人の部族スパルタのヘイロタイ(奴隷)となった。伝説では、BC1104年にエウリュステネスがスパルタを建国したとされる。ヘイロタイは家族を持つことは許された国有奴隷であるが、生涯、奴隷の身分から解放されることもなく、移動することも許されないまま、市民の所有地を耕し、収穫物のなかから国家の定めた量の貢納を主人に納め続けた。スパルタ市民はヘイロタイに農業をさせて、自分たちは軍事訓練に明け暮れたが、圧倒的多数のヘイロタイを「内部の敵」として抱えていたため、絶えず彼らを警戒する必要があった。彼らは絶えず独立の機会をうかがい、実際に幾度か蜂起した。スパルタは、領国内においても常時臨戦態勢にあった。彼らの反乱、抵抗を防止するために、スパルタは毎年彼らに宣戦布告し、夜間ひそかに屈強なヘイロタイを暗殺するクリプテイアと呼ばれる兵士集団を設けた。

ミケーネ文化が崩壊したあと青銅器時代が終焉を迎える。不安定な情勢が災いしてキプロスとの交易が阻害され青銅と錫の原料が入手が困難になり、初期鉄器時代への移行が加速化された。

トゥルシア人 とは、イタリア半島の先住民族の一つとされているエトルリア人、イタリア半島の中部、ティベル川北部一帯の地名をエトルリアといい、そこにかつて居住していた。BC9世紀頃、イタリア中部のエトルリア地方で鉄器文化が始まった。鉄鉱石は、対岸の地中海上、コルシカ島の間にエルバ島で産出した。エルバ島は、今でも、イタリアで一番の鉄鉱石の産地、エトルリア時代から採掘されていた鉄鉱石は、本土に最も近いポブロニアのエトラスカンで製錬されている。

ルッカ人(リュキア人)とは、ヒッタイト人とギリシア人の勢力圏に挟まれた、小アジア、アナトリア南西部の地中海に面した一地方の古名のルッカに居住する民族であった。

シェルデン人はサルデーニャ人を指し、コルシカ島の南の地中海にあるサルデーニャ島の民族である。現在では、島全体がイタリア共和国のサルデーニャ自治州となっている。イタリア本土と歴史・地理・文化的にも差異が大きく特別自治州となっているが、海外植民地ではなく、あくまでも本国の一部である。

シェケレシュShekelesh人とは、古代シチリア人である。BC1300年頃の鉄器時代、シチリア東部に古代イタリア系シケル人(後の海の民のシェケルシュ人)が定住する。シケリア(シチリア)の名前はシケル人に由来する。パンターリカは、シチリア南東部のフェルラからソルティーノ間のアナポ川とカルチナラ川の渓谷に位置する。パンターリカの岩壁墓地遺跡は、BC13世紀からBC7世紀までの5,000以上の墓が遺る、シチリア島の巨大なネクロポリスnecropolisである。現代のイタリア領であるシチリア島は、地中海世界のほぼ中央にあり、しかも四国と岡山県を合わせた広さで地中海最大の島である。

なお、アカイア人はBC15世紀からBC13世紀頃には、オリエント世界ではアヒヤワとして知られた勢力で、ルッカ人やシェルデン人による海の民出現に先立つBC1286年には、ヒッタイトとエジプトが戦ったカデシュの戦いにおいて両陣営の傭兵として活躍していたことが記録されている。

ミケーネ文明崩壊後、暗黒時代となるが、やがてギリシアの都市国家時代に入ると、アカイオイの呼称はテッサリア南東部、シュキオンからエーリスにかけてのコリントス湾岸の住民を指すようになる。この時代のアカイオイが建設した殖民市には、南イタリアのシュバリスやクロトンなどがある。ギリシア本土のアカイオイ人の12の都市国家はアカイア同盟を結成し、やがてアカイオイ以外をも含み拡大した。

BC1200年頃の海の民の侵入によって、青銅器文明段階の都市ウガリトが滅ぼされたため、フェニキア人は東地中海海岸を南に移り、ビュブロス(ジュベイルJebal、ベイルートの北方約30km、地中海沿岸の都市)、シドン(現;サイダー)は同じ東地中海海岸にあって、その南にあるティルス(テュロス)と並ぶフェニキア人の海上貿易の拠点として栄えた。さらにベリュトス(現;ベイルート)などに都市を築き、自ら地中海の貿易活動に進出するようになった。彼らの輸出の特産はレバノン杉といわれる杉材で、中東では森林が少なかったため、エジプトなどでも古代から貴重な建築材であった。フェニキア人の主要な交易品となった。

フェニキア人はさらに地中海各地に交易の基地を設け、ギリシア人が「ヘラクレスの柱」と呼ぶジブラルタル海峡を越えて大西洋に抜け、グレートブリテン島(現代のイギリス本土)の錫やアフリカ西岸の金などを得ていた。特に銀や錫などの鉱物資源を獲得し、本国にもたらすようになり、それらの基地は次第にフェニキア人の植民市とされるようになっていった。

青銅合金原料となる高純度の錫は、グレートブリテン島の南西端に突き出すコーンウォル半島で純度99%を超えるものが産出されていた。

古代ローマでは青銅の原料の錫が加工されて貨幣として流通していた。既に地中海東部の錫鉱山は、古代ローマ時代にはほぼ枯渇し、コーンウォル半島の錫が、ローマ帝国の主要な原産地となっていた。現在、世界遺産に指定された「コーンウォールと西デヴォンの鉱山景観」の一帯は、18世紀から19世紀のイギリスの産業革命の時代に、銅や錫の採掘で大いに栄えた。しかし、1860年の銅の暴落が契機に、錫の生産が中心となり、以降コーンウォールでの鉱業は衰退の途を辿った。 コーンウォール地方の鉱山は、ヨーロッパで最後まで採掘し続ける錫鉱山であるプール Poolのサウス・クロフティ鉱山が1998年に閉山されたことをもって、「コーンウォールと西デヴォンの鉱山景観」に指定された地区の鉱業は幕を閉じた。

BC14世紀中葉のアマルナ書簡は、1887年、エジプトのナイル川中流域の東岸テル=エル=アマルナ(アメンヘテプ4世の都アケト・アテンの王宮跡)で、日乾煉瓦の材料を探していた農婦が、楔形文字の刻まれた多数の粘土板を偶然発見したのが発端であった。現在まで382点、そのうち350点が書簡であり、殆どがBC14世紀のオリエント世界で国際共通語であったアッカド語で書かれていた。アッカドとは、メソポタミア南部のユーフラテス下流でバビロニアといわれた地方の北よりの地域名で、現在のイラクの中部に当たる。アッカド王国がメソポタミアほぼ全域を支配する領域国家となったことによって、メソポタミアの公用語となったが、アッカド人は文字を持っていなかったので、その表記にはシュメール人の楔形文字を使った。これによって楔形文字が広く伝播し、メソポタミア全域で用いられる文字になった。既に、BC18世紀の古バビロニア時代の有名なハンムラビ法典も、アッカド語を楔形文字で書き表している。

アマルナ文書の殆どは、エジプト第18王朝のファラオ・アメンヘテプ4世 ((アクエンアテン;在位BC1379年頃~BC1362年頃)宛ての来信の記録であった。エジプトと敵対していた勢力の攻撃にさらされていた弱小首長からの黄金や補給物資の救援を訴えるものが多い。

当時のアメンヘテプ4世は、新宗教の研鑽に没頭していたため、殆どの訴えは無視されたようだが、小アジアをほぼ掌握したヒッタイトが、シリアやパレスチナ、そしてミタンニなど、エジプトの勢力圏を脅かしていることなどを記したものがあり、バビロニアやアッシリアをも含むBC14世紀の古代オリエントの国際政治情勢を知り得るための重要で相当価値が高い史料となっている。

そのアマルナ書簡の中にルッカ人の海賊やシェルデン人の王について言及したものがある。つまり、海の民として連合してエジプトなどに侵攻した海上勢力を構成した個々の集団は、それ以前から地中海世界或いはオリエント世界では知られていた存在であった。

北方からギリシア本土とエーゲ海域に南下してきた古代ギリシア人の第一波とされるアカイア人が、ペロポネソス半島のミケーネなどを中心に高度な青銅器文明を築き、そのミケーネ文明の崩壊により、暗黒時代という混乱期に入ったのも海の民の侵攻が原因とされている。BC12世紀半ば頃までにはミケーネ文明圏の主要な国も殆どが滅亡した。しかし「海の民」はギリシアに定住することがないため、その後のBC1100年頃に、ギリシア人の中の西方方言群に属するドーリア人が南下して定住した。

|

| イスタンブールは、トルコ北西部に位置し、マルマラ海と黒海を結ぶ世界でも最も混雑する航路の一つであるボスポラス海峡を挟んで大陸間に跨った都市である。 長さは南北約30km、幅は最も狭い箇所で698m、ロシアやウクライナなど黒海に港を持つ国にとっては、地中海を通じて大西洋に船を出すためには必ず通航しなくてはならない要所、またロシア領北コーカサス地方は黒海とカスピ海に挟まれた交通の要所、常に他民族から侵略を受け続けてきた歴史を持つ地域でもある。 この地域から「海の民」となって、アナトリアへ侵攻していった。 |

もともとヒッタイトでは、内訌と近隣地域の崩壊の後、アッシリアの攻撃を受けた事によりウガリットを代表とする属国や同盟国が離反、さらには深刻な飢饉のために弱体化して崩壊し始めていた。

この歴史的な大変動の後、当時、ヒッタイトのみが秘匿していた鉄器の生産技術が地中海東部の各地や西アジアに広がることにより青銅器時代は終焉を迎え鉄器時代が始まった。

経済破綻が東地中海沿岸部を襲い、それに誘発された諸民族の大移動が各地の既成勢力を破壊し新たな混迷を生み出す、まさに「カタストロフ」であった。

こうした動乱がエジプトにも及んだ。イスタンブールエジプト第19王朝末期、エジプトのナイル川西岸のデルタ地帯にはマシュワシュ族やリブ族と呼ばれる人々が定住しつつあった。彼らはリビアのキュレネCyrene(現リビア領内にあった古代ギリシア都市で、後のBC630年頃に、エーゲ海ティラ島のギリシア島民たちの植民港湾都市として、地中海に面した北アフリカの港に築いた。苦境にあえいでいたティラThira島の住民たちが、デルポイの神託に従ってこの地に移り住むことを決意したのだと言う)からの移民であった。ラムセス2世もこれを警戒して砦を築くなどの対策を採っていたが、その一方でマシュワシュ族などは商業活動でエジプトと密接な関係があった。しかも、ラムセス2世がヒッタイトと激戦を交わした「カデシュの戦い」の際には傭兵として後に『海の民』と呼ばれるシェルデン人も参加していた。シェルデン人は、西地中海の中央に位置しているサルデーニャの島民であった。サルデーニャ語ではSardinnaと発音されもする。サルデーニャ島は、シチリアとともに、エジプト征服前までローマの重要な穀倉地帯であり続けた。

しかし、ラメセス2世の息子メルエンプタハ王が即位すると風向きが変わった。「イスラエル石碑」によるとエジプトで大規模な飢饉が発生したことで、メルエンプタハはリビア人らを追い返し、1万人近くを切り殺した。ところが、非リビア系のシェルデン・シェケレシュ・トゥレシュ・ルッキらの部族も侵入を開始していた。

これら移民の侵入は第20王朝のラムセス3世(在位BC1186年頃~BC1155年頃)の治世にも及ぶ。それが、ラムセス3世の治世5年のBC1181年頃に、古代リビア人のリブ・メシュウェシュ・セペ Sepedなどの各部族が主体となるリビアと、非リビアとの連合軍がナイルデルタ地帯へ侵攻し始める。ラムセス3世は、それに勝利し、リビア連合軍側の戦死者約12,500名、捕虜約1,000名を獲得した。

治世第8年のBC1190年頃に起きた「海の民」の侵入では、陸海からエジプトを攻撃してきた。ラムセス3世はシリアに駐屯する兵を呼び戻し、ペルシウム(ナイル川の最も東寄りの河口にあった古代エジプトの町、ローマ時代には紅海へ通じる要港であった)に軍船の壁を作って対峙した。激しい戦闘の末「海の民」に対し陸海ともに勝利を収めてエジプトはその脅威から逃れた(デルタの戦い)。敗れた「海の民」の多数は捕虜となり、エジプトの傭兵となると言う条件でエジプト領内に軍事植民地を与えられた。

治世第8年のBC1190年頃に起きた「海の民」の侵入では、陸海からエジプトを攻撃してきた。ラムセス3世はシリアに駐屯する兵を呼び戻し、ペルシウム(ナイル川の最も東寄りの河口にあった古代エジプトの町、ローマ時代には紅海へ通じる要港であった)に軍船の壁を作って対峙した。激しい戦闘の末「海の民」に対し陸海ともに勝利を収めてエジプトはその脅威から逃れた(デルタの戦い)。敗れた「海の民」の多数は捕虜となり、エジプトの傭兵となると言う条件でエジプト領内に軍事植民地を与えられた。中でもシリアの遊牧民ベドウィンに対する防御のため、南部パレスチナに居住を認められたペリシテ人は、その後パレスチナの支配権をめぐってヘブライ人(東地中海岸で活動したセム語族に属する民族、オリエントで初めて一神教信仰であるユダヤ教をつくりあげ信仰し、自らをイスラエル人と称した。他民族からはヘブライ人と言われ、後にはユダヤ人と言われるようになった)と長い戦いを行うことになる。パレスチナと言う地名もまた、彼らペリシテ人に由来する。

ペリシテ人Philistinesは、エーゲ海沿岸を起源とするとまでは断定できないが、BC12世紀頃、エーゲ海方面から地中海東海岸に進出した「海の民」の一派と考えられている。キプロス・アナトリア・シリアを略奪し、遂にはヒッタイトを滅ぼし、そのアナトリアでヒッタイトの製鉄技術を取得し、ラムセス3世の治世8年目のBC1178年頃にエジプトに侵入した「海の民」の一分派となって戦った。 ラムセスの在位8年目にペレセトPeleset(ペリシテ人)、チェッケルTjeker(トロイア?BC1100年頃のエジプトの文学作品である『ウエンアメンの物語』の中に、カナン北部、カルメル山の南、タボル山の西にあるドルという町の住人としてチェケル人たちが登場している)、シェケレシュShekelesh(シチリア)、デニエンDenyen(古代ギリシア系のアカイア人に比定されている)、ウェシェシュWeshesh(?)などの各民族からなる「海の民がレヴァント地方より陸上および海上からエジプト領内へ侵攻してきた。

まず、エジプト軍は陸路で、レヴァントの国境、フェニキアの沿岸地方にあたる北東国境から侵入した「海の民」の軍を破った。

大ハリス・パピルスによれば、

「予は我が国に彼等の祖国から侵入した者達を討ち、エジプトの全ての国境を押し広げた。予は島々から来たダヌナ人達を殺し、チェケル人とペレセト人を焼き討ちした。海に住むシルダーヌ人とウェシェシュ人は、まるで昔から存在しなかったかのように壊滅し、一網打尽に捕らえ、捕虜として海辺の砂のように数えきれないほどエジプトに連れてきた。予は彼等を予の名にちなんだ拠点(後のペリシテ人のペンタポリス? )に定住させた。彼等は10万ほどおり、数え切れないほどだった。予は毎年倉庫や穀倉から彼等に支給される全ての衣服や穀物に課税した 」

「予はセイルの地に住むシャスの民(ベドウィンの一氏族?)をうち砕き、彼等の住むテントを掠奪し、彼等の所有物を家畜を筆頭に無数に奪った。彼等は手足を縛られ、捕虜として、貢納としてエジプトに連れて行かれた。予は彼等を神々の社に下僕として与えた」

(旧約聖書:創世記:32章:3節 ヤコブはセイルの地、エドムの野に住む兄エサウのもとに、さきだって使者をつかわした)

(旧約聖書:創世記:36章:9節 セイルの山地におったエドムびとの先祖エサウの系図は次のとおりである)

次いで海より侵入した「海の民」の軍に対して、ラムセス3世が取った作戦は弓隊を海岸沿いに配置して、「海の民」がナイル川の河岸から上陸しようとした時に「海の民」の軍船を標的に矢継ぎ早に、矢を一斉に放つ射撃を執拗に続けた。「海の民」が、ただ船の船首から船尾に至るまで可能な限り乗船し、上陸後に圧倒的な兵力で駆逐する単純な攻撃が事前に読まれていた。エジプト軍の兵士による間断のない統制された攻撃に対して余りにも無防備であった。

「海の民」が操るガレー船や平底船などであれば、船上に並べる楯の背後に隠れ堅牢な防御陣を構築する備えもできず、

エジプトの軍船は、「海の民」の軍船を鉤縄を投げて引き寄せ、近場から矢を放つ兵士による攻撃は凄まじく、「海の民」は、統率されたエジプトの軍船から放つ矢で射殺されるだけであった。逆に一歩的に蹂躙された。また、粗末な帆船の「海の民」に対してエジプトの軍船は櫂を備えており、自由に船を操れたことがエジプト軍に勝利をもたらした。

生け捕りにされた「海の民」は、別派が、次に侵入してくる「海の民」の防波堤として、デルタ地帯のエジプト守備隊の駐屯地に定住させられた。

このエジプトに侵入した「海の民」の中の一派が、旧約聖書が記すペリシテ人に同定されている。彼らは南部パレスチナのヨッパ(海港、現イスラエルのテルアビブヤファの一部)からガザまでの海岸平野で、都市国家を築き、その海の民の一部はシナイ半島に定着しペリシテ人と呼ばれる。

BC 12世紀初頭に、外来民族が住みついた南パレスチナの土地は、フィリスチア (英語:Philistines、パレスチナPalestina) と呼ばれるようになった。

やがて、南部パレスチナのヨッパからガザまでの海岸平野で都市国家を築き、パレスチナに製鉄技術伝えた民族は、フィリスチア人(ペリシテ人)が定着した地方という意味で、カナンCanaanの地(地中海とヨルダン川・死海に挟まれた地域一帯の古代の地名)をパレスチナと呼ぶようになった。パレスチナは「ペリシテ人の土地」という意味であり、地中海東岸の歴史的シリア南部の地域名称である。ガザは、ペリシテ人がはじめにこの地方に移住してきた建設した都市国家であり、アシュケロン(イスラエル南部地区アシュケロン郡に位置する都市)など他の4つのペリシテ人都市国家(ペンタポリス)とともに連合体を形成していた。5つの都市国家連合体を拠点に、北部のヘブライ人(イスラエル人)居住区に進出し、鉄製武器の優位性により一時強大な勢力を伸張させた。ペリシテ人は職業軍人の重装歩兵に強力な鉄製武器を装備させて編成し、戦車軍団や弓兵の破壊力を軍事力の要としていた。

やがて、南部パレスチナのヨッパからガザまでの海岸平野で都市国家を築き、パレスチナに製鉄技術伝えた民族は、フィリスチア人(ペリシテ人)が定着した地方という意味で、カナンCanaanの地(地中海とヨルダン川・死海に挟まれた地域一帯の古代の地名)をパレスチナと呼ぶようになった。パレスチナは「ペリシテ人の土地」という意味であり、地中海東岸の歴史的シリア南部の地域名称である。ガザは、ペリシテ人がはじめにこの地方に移住してきた建設した都市国家であり、アシュケロン(イスラエル南部地区アシュケロン郡に位置する都市)など他の4つのペリシテ人都市国家(ペンタポリス)とともに連合体を形成していた。5つの都市国家連合体を拠点に、北部のヘブライ人(イスラエル人)居住区に進出し、鉄製武器の優位性により一時強大な勢力を伸張させた。ペリシテ人は職業軍人の重装歩兵に強力な鉄製武器を装備させて編成し、戦車軍団や弓兵の破壊力を軍事力の要としていた。カナンでは、多様な勢力・集団が侵入、それが拮抗と融合を重ねた。その間、エジプトの王国の政治的野心が加わり、その支配の消長に振り回される。BC1200年頃からイスラエル南部地区アシュケロン郡に位置する都市に新手のペリシテ人と呼ばれる海の民の集団が到来したため、BC1000年頃にイスラエルの民によるイスラエル王国が成立するまでの200年間、熾烈な戦いが繰広げられたのである。

ペリシテ人は交通・通商の要所であるガザからカルメル山南方のドルに至る沿岸南部に定住して沿岸諸都市を建て、五大都市州を中心として北方のフェニキア諸都市と地中海交易を競い、強力な都市文化を築き上げ、先住民カナン人に対する軍事的支配層を形成した。ペリシテ人は、高度の物質文明をもち、カナンに初めて鉄製の武器を導入した。その鉄製武器と装備で沿岸地帯に覇権を確立した。一方、宗教はイスラエル人とは異なり、カナン人の宗教を混交し、セム人の神々を拝していた。

既にカナンに定着したイスラエル人にとって、彼ら海の民は、最大の強敵となった。一時その支配に屈したが、イスラエル王国初代の王サウルや次王ダヴィデの活躍により、もとの沿岸地帯に撃退した。

BC1020年頃、預言者サムエルの指導の下に、イスラエル諸部族の首長達が、小部族出身のベニヤミン族の富農キシの子サウルを王に敢えて選んだ。サウルは、ヨルダン川東側の民の侵略を撃退した戦績を買われて北方諸部族の王に推された。それまでの緩やかな部族連合では、海岸地帯から内陸に向かって勢力を拡大してきたペリシテ人(フィリスティア人)に対抗できないと悟り、近隣諸民族の王政にならって王国を建てた。ダヴィデは、そのヘブライ王国(イスラエル)の初代王サウルに仕えた。

既存勢力のイスラエル人がカナンを征服する勢いを示すと、ペリシテ人はカナン人と手を組んでこれに対抗した。ここで言うカナン人とは、ペリシテ人が侵入する前に、イスラエル人よりさらに遡る民族ないし集団で、ヨルダン川の西方の地域に住むイスラエル人以外のすべての民を指していたようだ。しかしペリシテ軍の傭兵隊長であったがダヴィデが寝返ったため敗北し自立できなくなった。実は、ダヴィデはイスラエル人の部族の一つユダ族の一人であった。

やがてサウルがペリシテ人との戦いに敗れ、イスラエル北部のギルボア山中で長子ヨナタンとともに戦死した。ダヴィデは、イスラエル第2代の王に就くと(在位;BC 1003年頃~BC961年頃)、ペリシテ人やカナン人を征服して、カナン地方の中心地であり、要害の地であるエルサレムに都を建設し、全イスラエルの王となり君臨した。その子ソロモンとともに王国の全盛期を築いた。

BC8世紀にはペリシテ人の諸都市はアッシリアの朝貢国となり、BC6世紀にはエジプトの支配下に入り、BC332年ガザがアレクサンドロス大王に攻略され、それ以後、ペリシテ人は歴史上から姿を消した。

ラムセス3世の治世11年、BC1175年頃には、再び西方から古代リビアの部族メシェウェシュ族が侵入してきた。ラムセス3世はこれをも撃退する。捕らえられたリビア人らも一部は傭兵としてエジプト国内の軍事基地に配置された。

「異国の首長」に「メシェウェシュの支配者」といったもの居た。エジプトに移住してきていたリビア人集団の出身であったことが伺える。この時代のブバスティス付近には、傭兵として雇われ、定住したリビア人がある程度住んでいたようだ。メシェウェシュ族は、下エジプトのデルタ地域のナイル川沿いのブバスティス周辺の町で、リビア人の集団が移住していた。古代エジプトの都市の一つテル=バスタのことで、その廃墟は、現代の都市ザガジグの郊外に位置している。こうして相次ぐ侵入者を排し、東地中海世界の多くの国が滅亡する中でエジプトの王家は無事存続し得たのである。

「海の民」の海陸からの攻撃を撃退したが、パレスチナの地をペリシテ人に奪われた。その後は貿易にも力を注ぎ、ハリス・パピルスによれば、ラムセス3世はプントPunt(東アフリカの紅海とイエメンの南岸のアデン湾やスーダン東部沿岸のスアキンからエチオピア北西部の隣国ジブチとソマリア北部のアデン湾沿岸にかけての広い地域のあたりをさす古代エジプト人の呼び名)へ没薬(モツヤク;熱帯産のカンラン科の低木コミフォラからとれる赤褐色の植物性ゴム樹脂。堅い塊状、黄黒色で臭気が強い。エジプトでミイラ製造の防腐剤や薫香料に用いた)や香料などの交易のために遠征隊を派遣した。住人は杭上に建てられた小屋に住み、アフリカ奥地に産する象牙・黄金・黒檀・白檀・没薬・乳香(カンラン科ボスウェリア属の樹木から分泌される樹脂、香料の原料)・マントヒヒやヒョウの毛皮などを供給し、エジプトからは装身具などの製品を見返りとして輸入した。古王国時代第5王朝から新王国時代第19王朝のラメセス3世まで断続的に交易遠征隊が派遣された。

シナイ半島の南海岸の鉱山でトルコ石を、カナン南部のティムナ渓谷(イスラエル南部)の鉱山で銅を、ヌビアでは下ヌビアをワワト、上ヌビアをクシュと呼ぶが大量の金をエジプトは採掘していた。

ラムセス3世の治世28年目のBC1158年頃にも、デルタ地域に侵入した「海の民」を壊滅させている。「海の民」およびリビア人との合計4度の戦いの後、ラムセス3世の在位中には戦争は一度も起こらなかった。

幾度も外敵の侵入を排除し勝利し、国外の脅威を振り払ったラムセス3世は国内も比較的安定させることに成功した。後に残された大ハリス・パピルスによれば

「見よ、予は汝等にエジプトの地でなされた他の事どもを語ろう。リビア人とメシュウェシュ人はエジプトの地に住み着き、メンフィスからケルベン(現在;アブキール湾内、アレクサンドリア近郊のアブキール村)に至まで、デルタ西部の海辺の諸都市を荒らし回っていた。彼等は大いなる川(ナイルのカノポス支流)の両岸の土手に達していた。彼等はエジプトにいた間、長年に渡ってエグウォウェ(カノポス地区)の諸都市を荒らし回っていた。ところが見よ、予は彼等をうち砕き、一気に殺戮した。予はメシュウェシュ人、リビア人、エスベト人、ケイケシュ人、シャイ人、ヘス人、そしてベケン人を滅ぼし、彼等は自分の血溜まりの中に山となって打ち倒された。予は彼等を踏みにじり、エジプトの国境から追い返した。予は予の剣が容赦したたくさんの者達を捕虜として連れ帰り、予の馬の前で鳥のように縛り上げ、捕えられた彼等の妻子は1万人、家畜は10万頭に及んだ。予は彼等の指揮官達を予の名の付いた砦に土着させた。予は彼等に弓兵隊長や族長を配し、彼等を奴隷にし、烙印を押し、予の名を彼等の心に刻み込み、彼等の妻子に対しても同様の処置を施した。予は彼等の家畜をアメンAmen(ギリシア語ではアモンAmmon)の家に連れて行き、それらは永遠にアメンの物となった」

「予はエジプト全土に木と若草を植え、人々をその陰で暮らさせた。予は追い散らされて隠れていたエジプトの女達を再び戻らせ、彼女の望む所へ行かせた。なぜなら、異邦人やいかなる者も、道中で彼女を手込めにしようとすることはないからである。

予は歩兵や戦車兵を、予の治世の間に家に帰し、シルダーヌやケヘクの傭兵達も故郷の彼等の町に帰し、背中を伸ばして寝転がり、何事をも恐れることがないようにした。もはや、クシュ(上ヌビア)からもシリアからも敵が来ないことは判っている。彼等の弓や武器は彼等が満足し、喜びに酔いしれている間、武器庫の中で眠っている。彼等の妻は彼等と共にいて、子供達もその傍に付き従い、背後を窺うこともなく、その心は自信と誇りに満ちている。それは、予が彼等の四肢を守護すべく、彼等と共に向き合っているからである。

予はエジプト全土を生きながらえさせ、もはや、外国人か一般人か、都会人か田舎人か、男か女かという差は全て意味がなくなった。予はある男を逆境から救い出し、祝福を与えた。予は彼をより身分の高い迫害者の手から救い出した。

予はあらゆる人を彼等の町で安全に暮らさせ、嘆願しに集まっている人々の生命を救った。予は荒廃した土地を整備した。その地に住む者は予の治世の間十分に満足した。予が人に対するのに劣らぬ程、神々にも善行をなし、更に予は他人が所有する者を罰しなかった。予は国に対する予が統治権を働かせ、一方汝等は予の足許に這いつくばることなく家来として仕える。汝等は予の心に叶う。なぜなら汝等は見事かつ熱心に予の指揮や命令に従ったからである。」と

ラムセス3世時代の統治の様子が記録されている。

(アメン神は、かつてエジプト中王国時代以来栄えていたナイル川中流の都市テーベの守護神としてあがめられていた。テーベは上エジプト4州の主要都市であったが、新王国時代にはエジプトの首都となった。新王国時代になると、古来の太陽神ラーと一体化して、アメン=ラー信仰が起こり、テーベにカルナック神殿が建設され、多数の神官が組織されて、その神官の勢力は王朝の政治を左右するほどとなった。アメン神の信仰は基本的には多神教で、アメン神のほかに、多数の神が崇められていた。

第11王朝のメンチュヘテプ4世の中王国時代以降、歴代のファラオは、このアメン神に捧げるためにカルナック神殿に新たな神殿や建築物を建造した。その度ごと拡張され壮大な大神殿となり、歴代の神官勢力は歴代ファラオからの寄進が累積され、やがてファラオを超える財力と軍事力を持つようになる)

目次へ

(エジプト新王国時代、古代エジプト帝国の領土はエジプトのナイル河畔を超えて遠くレヴァントのヨルダンやシリアにまで及んだ。特にエジプト第19王朝では敵国であったヒッタイト帝国とエジプト-ヒッタイト平和条約Egyptian–Hittite peace treatyが締結したことによってアジアとの交易が盛んになった。

この時代の経済・商業活動は、外国との貿易も含めてナイル川河口のデルタ地帯が中心となっていた。テーベのようなナイル川をさかのぼった地域で政治活動を行うのは効率的ではない。そこでエジプト第19王朝第3代のファラオ・ラムセス2世は、ナイルデルタ地帯の祖父ラムセス1世の出身地アヴァリスAvarisに近い土地に新しい都を「ペル・ラムセス」に建設した。

名前は「ラムセス市」、あるいは「ラムセスの家」を意味する。「ペル・ラムセス」はナイルデルタ地域に建てらた。レヴァントにあるエジプト王国の属国やヒッタイト帝国との外交やアジアへの軍事行動が迅速になった)

古代エジプト最大の神殿遺跡、カルナックKarnak神殿はアメン神を祀る神殿、アメン神はルクソールで信仰されていた地方の神あったが、太陽神ラーと結合してアメン・ラーとなり、国家神として祀られるようになった。

古代エジプト最大の神殿遺跡、カルナックKarnak神殿はアメン神を祀る神殿、アメン神はルクソールで信仰されていた地方の神あったが、太陽神ラーと結合してアメン・ラーとなり、国家神として祀られるようになった。第1塔門の高さは43m、幅は113m、カルナック神殿とスフィンクス参道に並ぶスフィンクスは40体、かつてはルクソール神殿まで並んでいたと言う。ラムセス3世神殿の中庭のオシリス柱列柱廊には、ラムセス3世像が16体並んでいる。

中でもカルナックにあるメディネト・ハブと呼ばれるラムセスの葬祭殿と行政施設の機能を併せ持つ建造物は、アメンホテプ3世が元々神殿としていたものを土台にコンスKhons(月の神、アメンとムトの息子として、アメン・ムトと共にテーベ三柱神の一柱)を祀る神殿として建築が始まり、ラムセスの在位12年目に完成した。

ハリス・パピルスは、ラムセス3世がピラメセス・ヘリオポリス・メンフィス・アシリビス・ヘルモポリス・ジルジャー・アビュドス・コプトス・エル‐カブEl Kabといったエジプト各地およびヌビアやシリアの都市の各神殿に黄金の彫像およびモニュメントとなる建築物など、膨大な寄進物を建造したと記している。

ラムセス2世の葬祭殿「ラムセウム」をまねして作った、ルクソールの西岸にあるラムセス3世の葬祭殿はメディネト・ハブMedinet Habu(再生ecphoreのための喪葬神殿Mortuary temple)と呼ばれる。ラムセス3世はリビア人やペリシテ人など異民族によるエジプト侵入の撃退に生涯を費やした。その備えとして、メディネト・ハブを従来の葬祭殿とは異なり城郭神殿として造営した。堅固な主城壁と簡素な補助城壁からなる二重の外周壁を備え、その前後には厳重な城門が設けられ、内側にも要所に張り出し櫓を備えた堅固な内周壁が廻らした。さらにその全周を石造の城壁が囲んで全体としては三重城砦とした。また、神殿の壁面にはリビア人やペリシテ人との戦闘の業績を称えるレリーフが刻まれている。メディネト・ハブは新王国時代の遺跡の中で最も保存状態の良い建造物の一つである。塔門の天井に彩色が残っている。かつての葬祭殿がいかに色鮮やかだったかを彷彿させる。

ラムセス3世の時代に行われたオペトOpet祭(新王国時代最大の祭礼、テーベの祭り「オペト祭」は、オペト女神の名前に由来する。やがて天の擬人化であるヌト女神と同化したことから天にまつわる大祭となった)では黄金で装飾された最高級のレバノンスギで製造された全長67メートルの船が使われたと言う。年に1回ナイル川の氾濫する時期に、アメン神が妻のムトと過ごすため、カルナック神殿からルクソール神殿を訪れると言われた。ルクソール神殿では、これらの神を迎えるとき、オペト祭という盛大な祭りが行われた。古代エジプト人たちが最も楽しみにしていた祭りの一つだ。アメン神とムト神、彼らの子供のコンス神の像をカルナック神殿から聖舟(ラムセス3世は全長67mの船を建造させた)で運び、その像を2、3週間ルクソール神殿に安置し、奧の聖堂ではファラオたちによる儀式が行われた。神像を運ぶ行列とともに歌や踊りがにぎやかに繰り広げられ、用意されたごちそうは庶民にもふるまわれた。

ラムセス3世の在位時の放漫を極めた国家財政は、既に破綻しており、それが役人達の腐敗を助長させた。このことが職人達によるストライキの大きな原因となった。

古代エジプトで大きな権威と権力を保持した最後のファラオと称されるラムセス3世が驕慢になり、その驕りのままに整合性が欠いたまま発せられた諸施策が、その治世末期の内政を破綻させた。この結果、ラムセス3世の治世第29年、BC1157年頃に勃発した史上初のストライキである。これはテーベ西にある王妃の谷の近くのデール・エル・メディーナで暮らす、王墓や神殿の造営に携わった職人や石工、労働者たちの集落があった場所で起きた。その一帯は墓の秘密が外部に漏れないよう、周囲は高い城壁に囲まれていた。

この共同体の人々は、異例なほどに教育水準が高く、指導者層や書記ばかりか絵師や石工など多くの熟練職人は、ヒエログリフに精通していた。ヒエログリフが読めることは、王墓や神殿の造営には不可欠な知識であったため、村の子供たちは親の職業的階層に関わらず、学校に通い教師から読み書きや古典などを習い、将来高い公職に就くことを目指して切磋琢磨していた。王墓や神殿の造営に携わった職人たちは、丘の斜面に、職人たちが一族の墓を作っていた。

デイル・エル・メディーナの王墓をみると、初期の墳墓には簡単な文字や絵が描かれている程度だったが、BC14世紀末になると、ファラオの事績を念入りに彫り込ませ、彩色が施された様々な場面が、墳墓の内部に描画され始められた。この傾向は、デイル・エル・メディーナで急速に識字率が高まる時期と一致している。

王家の谷を見守り、職人達の住居や墓地と小神殿などの遺跡がある集落の給料の遅配が重なれば、やむなく集団抗議が勃発する。当時の労働者への給与は基本的に小麦・大麦といった穀物の現物支給を中心とするのが時代の流れ、他には定期的に肉や魚、ビール・菓子などが供給されていた。

しかし、この頃になると基本給である穀物の供給が滞り始め、数週間から20日、酷い場合には2か月以上も遅配が重なった。

(エジプトにおけるビールの歴史は非常に古く、エジプト先王朝時代(BC3000~2650頃)に、大麦などの穀物と共にメソポタミアのシュメールよりエジプトに伝わった。

古代エジブトの壁画には、ビールを飲んだ人々の光景が描かれている。古代エジプト人にとってビールは身近な飲み物で、家や居酒屋で飲むことができた。当時のビールは現在のものよりアルコール度数が高く、約10%であったと考えられる。ギリシアの著作家アテナイオスはこう書いている。「エジプトのビールはアルコール度数が高く、ワイン同様に人々は踊りだしたり、歌いだしたりと気分を高揚させる」。

エジプト人たちのビールづくりはかなりの職人技だったと言う。通説によるエジプトビールのつくり方は、1.大麦(麦芽)を粉にする。2.麦芽でパン生地をつくる。3.パンを焼く。4.パンをほぐしてお湯を加え、ふるいにかけてこす。この時、ナツメヤシジュースなどを加えることもある。5.ビール壷に詰め、自然に発酵するのを待つ。6.アルコール度数:3度 麦芽の香りをもった少し酸味のあるビールができる。ホップは使用されていなかった)

遅配の原因の多くは、農業生産力の問題以上に高位役人層の腐敗が大きく絡んでいた。政府は菓子や魚などの供給を増加させて宥めたが、主食である穀物類の遅配は全く解決せず、ラムセス3世第29年冬、2月10日、遂に労働者達は業務を放棄してトトメス3世葬祭殿で座り込みをはじめた。12日に場所をラメセウムに移し、自分達の窮状を訴えた。

これには国庫の備蓄から、未払いになっていた先月分給与が支払われたが、労働者達は納得せず今月分の支払いを要求して更にストライキを続けた。17日に、ようやく今月分給与が支払われてストライキは一旦収まったが、28日に供給されるはずだった次の月分の給与が再び遅配したために、3月1日にまたストライキに入った。今度のストライキは長引き、実に2ヶ月間にも及んだ。断続的に給与が供給されて解散したが、以後ストライキが頻発するようになる。穀物の分配システムに重大な人為的な障害が発生していた。

|

|

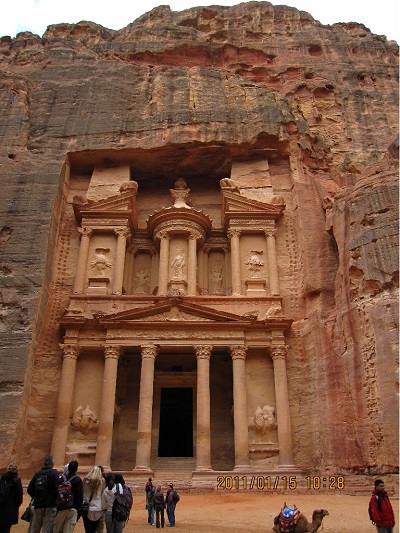

| ペトラは、死海とアカバ湾の間の渓谷にあるヨルダンの遺跡。岩の芸術とも称されるそのペトラ遺跡は、光の加減によって岩の色が何色にも変化して見える。遺跡群に到達するには、巨大な岩の断崖絶壁の裂け目「シーク」と呼ばれる一本道を通らねばならない。頭上に迫る断崖の高さは約60~100m、道幅は狭く、両側にはまるで瑪瑙と見間違うばかりの美しいピンク色の岩肌が、何層にもなって延々と続く。 エドム人はアラブ系の民族で、山脈から銅や鉄を採掘し、また、交易路の十字路を支配していたためそこを通る隊商から利益を得ていた。そのため、彼らの領土の西にすむユダヤ人とは、交易路の支配権を巡って長い間敵対関係にあった。 ソロモン王の時代、エドム人はユダヤ人に敗北し、交易路はユダヤ人の支配下に入る。 しかし200年後、BC587年に、バビロニアがユダヤ王国を征服し、ユダヤ人は「バビロンの捕囚」となった。 その後、殆どのエドム人はユダヤ人が去った土地に住み着くようになった。ごく少数のエドム人だけが、父祖の地を離れずエドムに留まった。 |

ラムセス3世のミイラは、1881年に「王家の谷」と山を隔てた東側の窪地のデル・エル・バハリにある最も大きな墓DB320で発見され、現在はエジプト考古学博物館に保管されている。この隠された王族の墓には、トトメス3世・セティ1世・ラムセス2世といった強大な権力を誇った第18~20王朝のファラオのミイラが数多く納められていた。

ハトシェプスト女王が、側近のセンムトに建造させた3層の巨大な葬祭殿と、その手前にあるメンチュヘテプ2世の王墓と合わせてデル・エル・バハリDeir el Bahriと呼ばれている。地名は「北の修道院」を意味するアラビア語である。それはエジプトで発展したキリスト教普及の初期にコプト教会が修道院として使っていたためと言われている 。

発見当初から、ラムセス3世のミイラにはいくつかの特徴があった。ミイラの首周りが包帯で厳重に巻かれており、胴体部分の複数から樹脂で固められていた箇所があった。

2012年、ラムセス3世のミイラがCT(コンピュータ断層撮影)で調査された。その結果、幾重にも巻かれた包帯の下の喉元に鋭利な刃物に大きく深い切り傷が発見された。これが致命傷であった。そして今回 、最先端の科学調査によって、暗殺時の様子までも克明に理解された。ラムセス3世は、喉元以外にも、足の親指が切り落とされていた。

ラムセス3世は少なくとも2人の敵に襲撃された痕跡が見られ、しかもその殺害の過程も鑑識された。ラムセス3世は、突然、正面から斧のような武器で断ち切られ、その際、足の親指を失うほどの容赦ない打ち下ろしであった。その直後、背後から、もう一人の暗殺者が襲い掛かり、鋭利なナイフか短刀で気管と食道を切り裂かれ絶命した。

激しく切断されたラムセス3世の遺体をミイラ化する際に、正常な状態に戻そうとして工夫を重ねている。遺体整復師が親指の傷を隠そうとしていたことも判明している。このような施術は、ファラオの身体を生前の状態に修復するで、死後の世界でも五体満足で不自由なく暮らせるようにと配慮する古代エジプト王家の死生観の表われである。

ラムセス3世の野放図な治世は、暗殺により終息した。ラムセス3世の妃の一人ティイTiyeが自分の息子ペンタウアーを王位に付けようとした謀略したと言うよりも、ラムセス3世の多くの側近が主導した王家のファラオを代えることによるによる救国の願いが込められていた。

暗殺には成功したが、首謀者のティイを初め全員が逮捕されて裁判にかけられた。この時の裁判記録が現存しており、それによれば裁判は3度に分けられて行われた。最初の裁判では7人の王家の執事、2人の宝庫長、2人の将軍、2人の書記、布告官1人の合計14人が、次の裁判では6人が、3番目の裁判ではペンタウアーを含む4人が、4番目の裁判ではこれらの反逆者に供応した裁判官ら5人が罪に問われ、1人を除いて全員が有罪判決を受けた。大半は死刑である。ティイ自身の裁判記録は残っていないが、処刑されようた。

2018年2月18日、エジプト首都カイロの考古学博物館で、古代エジプトのファラオ3世を暗殺し、絞首刑に処されたとされる王子の「叫ぶミイラScreaming Mummy」が展示された。苦悶の末に死を迎えたものとみられ、「正体不明の男E」と名付けられていたこのミイラは、通常は一般公開されない。エジプトの考古学省は、DNA鑑定の結果、このミイラはBC1186年からBC1155年まで王座にあったラムセス3世の息子、ペンタウアー王子のものと発表された。

ペンタウアーの「絶叫ミイラ」は、1886年にナイル川西岸のデル・エル=バハリの王族の墓に再埋葬されたのが発見された。「絶叫ミイラ」の首に見られる跡は、絞首された際にできた可能性が高いと言う。

「絞首刑で死んだ人間が、このように叫ぶような苦悶の表情を浮かべるものだろうか? ミイラの状況を見る限り、誰かに馬乗りにされ、首を絞められたかのような印象を受ける」と推測されている。

通常、ミイラはリネンに包まれ、丁重にミイラ化されているものだが、「絶叫ミイラ」の手足は革紐で縛られ、樹脂を口の中に流し込まれ、当時乾燥剤として使われていた鉱物であるナトロンに漬けられ乾燥され、しかも粗末な羊皮に包まれていた。古代のパピルス文書によると、ペンタウアー王子は自身の母でラムセス3世の2番目の妻だったティイと語らい、王の殺害を実行した。その罪で絞首刑を言い渡された、とある。

ラムセス3世の死後、皇太子であったラムセス4世が第20王朝の第3代ファラに即位した。ラムセス3世の5番目の王子で、王妃ティティの間に生まれた。先に後継者に指名されていた4人の兄が父に先立って死去したことにより、父の治世27年目頃に皇太子となった。アメン神殿の第三神官アメンエムオペトの墓には、彼がラムセス3世の治世27年目に、皇太子だったアメンヘルケプシェフ王子によってその地位に任命されたと記されている。

ラムセス4世は、ラムセス3世殺害計画に携わった者たちを捕らえて裁判にかけた。ほぼ全員が有罪となり、その殆どが処刑された。父王の治世は30年以上続いたため、ラムセス4世自身も即位時は既に40歳を過ぎていた。

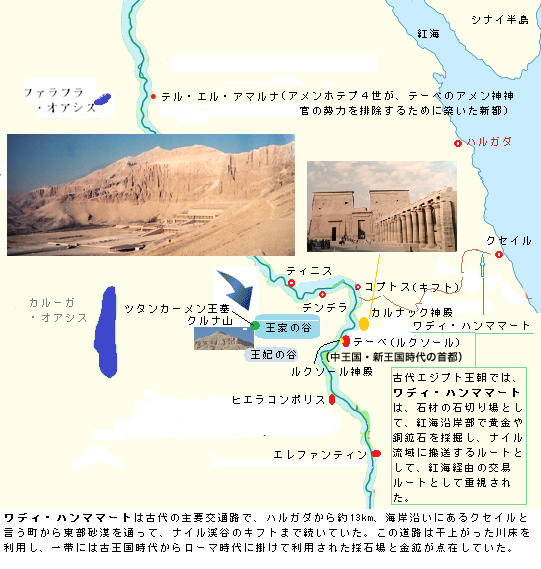

治世中はワディ・ハンママートやシナイ半島、そしてヌビアのブヘンBuhen(第2急湍)まで、各地の鉱山に大規模な採掘部隊を派遣した。それで得た資材を用いて、王墓と神殿の建設に専念した。また、大々的に石材採取を行ない、西部テーベにニつの大神殿を起工した。オシリスに捧げられたアビドスの記念碑には、自らの統治が長く偉大なものになるよう祈願している。

ラムセス4世も野放図な建設事業に拘ったようだ。常態化する官吏の汚職、高級神官の横暴に内政は退廃、シナイ銅山以外すべてのパレスチナを失った。その願いも虚しく、父王が長命だったため、即位時既に歳を取っており、在位期間は6年と短かった。

父王の治世を記録した41mにも及ぶ「大ハリス・パピルス」を遺した。このパピルスは父王の副葬品として墓に収めるために作られたものだが、なぜかデル・エル・メディナの職人の墓で発見され、古物商で売りに出されていた。ラムセス4世の死後は息子のラムセス5世が後を継いだ。ラムセス5世の時代には内戦が発生している。これには都市テーベの住民も脅威に感じ、王家の谷の労働者達も恐怖に駆られる逃亡したと言う。

ラムセス5世は、BC1141年頃に死去した。そのミイラの顔には、病変部が見られ、天然痘のために命を落とした可能性が指摘されている。新王国時代第20王朝の崩壊は、天然痘によると考えられる。

天然痘の流行はウイルス株による。1万年ほど前のアフリカに土着していたリスやネズミ(げっ歯類)などの保有ウイルスが、変異したものと見られている。3000年以上にわたって世界中で大規模な流行を繰り返してきた。1980年に世界保健機関(WHO)は根絶宣言を出している。

1521年のアステカ帝国崩壊や1572年のインカ帝国崩壊には、侵略者のスペイン人によってもち込まれた天然痘の蔓延が大きく影響していると言われている。コロンブスがアメリカ大陸に到着した当時には、約7200万人に及んだ南北両大陸の人口が、1620年頃には60万人にまで激減していた。18世紀のヨーロッパだけで、その100年間に6000万人が天然痘によって死亡したと推定されている。日本には、奈良時代に仏教伝来と共に伝わり、その後頻繁に大流行の歴史が刻まれる。特に735年から738年にかけて天然痘が大流行し、平城京では政権を掌握していた藤原四兄弟がこの疫病により相次いで死去した。四兄弟以外の高位貴族も多数死亡したために朝廷の政治は大混乱に陥った。聖武天皇が752年に東大寺大仏を建立したのも、赤班瘡(あかもがさ、天然痘)の大流行を沈静化させる願いが込められていた。

その後、ラムセス6世、ラムセス7世、ラムセス8世が次々と即位したが、彼らの治世年を合計すれば10数年余りとごく短く、具体的なことが殆どわかっていない。まさに、史上最悪のウィルスの猛威により壊滅的な打撃を受けていた結果のようだ。

ラムセス6世の時代までにはシリア・パレスチナに対する支配圏をことごとく失い、シナイ半島も喪失して国境線は下エジプト東部まで後退していた。経済的な破綻状態が続き、王権もエジプトの国威も全く振るわなかった。ラムセス9世は比較的長期間の治世を維持したが、天然痘の蔓延により王家や人民は衰亡するばかりであった。

厳重に管理されているはずの王家の谷ですら墓泥棒が跋扈していたことが記録されている。

殆ど何の情報も無いラムセス10世の治世を経て、BC11世紀初頭に最後の王となるラムセス11世が即位した。ラムセス11世が即位した時、既にエジプトはオリエントの大国としての実態も面目も喪失していた。その治世の間、王国としての実体すら失われていた。

弱体化していたエジプトの地位を示す証拠とも言われるのが、木材を得るためにアメン大司祭国家がビュブロスに派遣したウェンアメンWenamunの報告書が現在に遺る『ウェンアメンの物語』である。エジプトの使者ウェンアメンに対し、ビュブロス王のザカルバールの態度は終始冷淡で、ウェンアメンやその同行者までも、しばしば命の危機にさらされる放置状態にあった。もはやエジプトの使者であることが身の安全を保障するも時代ではなかった。

ラムセス3世の時代以来勢力を拡張していたアメン神殿の勢力は、ラムセス11世の治世では、もはや王権の統制を受け付けなくなるほどに肥大化した。上エジプトの支配権はテーベを拠点とするアメンの神官団が握り、事実上の支配者として振る舞っていた。王都ペル・ラムセスで統治するラムセス11世の権威が及ぶのは下エジプトのデルタ地帯に限られていた。このためテーベ周辺は事実上アメン大司祭の支配下にあって半独立化していた。だが、神官団の権力関係も錯綜していた。特に上エジプトの支配を巡る政争が続いた。こうした事態に対しラムセス11世の治世第12年に、クシュ(ヌビア)総督のパネヘシが、大神官アメンヘテプを失脚させた。テーベでの地位を確立したパネヘシは、王の代理としてテーベを統治しようとしたが、治世19年頃には軍司令官ヘリホルが、そのパネヘシをテーベから追放し、ヘリホルがアメン大司祭職を手に入れて上エジプト南部からヌビアに至る地域に支配を広げた。

ヘリホルは、さらに宰相をはじめとする多数の要職に就いた。その中にはヌビア総督の肩書もあったが、実際のヌビアはその後も10年近くの間パネヘシの勢力下に置かれた。テーベの支配者となったヘリホルは独自の年号「ウヘム・メスウト」を採用し、アメン神殿にカルトゥーシュで囲まれたヘリホルの名を刻むなど、王として振る舞った。この時点でテーベは事実上の独立しアメン大司祭国家となり、エジプトには南北二つの王家が並立するようになる。

ラムセス11世の政権側はこれになす術もなく、ヘリホルは、テーベを中心とした上エジプト南部が第20王朝の支配からほぼ完全に離脱するに至った(アメン大司祭国家)。そして下エジプトでもラムセス11世は、もはやその統治権を行使しえなくなりつつあった。

上述のウェンアメン旅行記には、ラムセス11世の生前であるにも関わらず、まるで王のように扱われるネスーバネブジェド(古代エジプト語本来の名が、ネスバネブジェド、ギリシア語表記の名がスメンデス)なる人物が登場し、ラムセス11世の治世は末期的状況を呈し、国内はいよいよ無政府状態に陥った。墓地の盗掘が横行し、守護を命じられた神官たちまで王墓を盗掘するありさまとなった。ラムセス11世(在位:BC1113年頃 ~BC1085年頃)の約28年間に及ぶ治世をもって、新王国時代が終焉する。

そしてラムセス11世がBC1070年頃に死去すると、スメンデスが王位を継承し第21王朝が始まった。こうして下エジプトから上エジプト北部にかけては第21王朝が、上エジプト中部から南部にかけてはアメン大司祭国家が統治すると言う新しい時代が始まったのである。

以後の時代はエジプト末期王朝時代、或いはエジプト第3中間期に分類されている。

(1881年、フランスのエジプト考古局 の最高責任者であったガストン・マスペロの指示を受けたエミール・ブルグシュによってデル・エル・バハリのDB320からラムセス3世のミイラが発見された。 DB320からは、他にもトトメス3世やラムセス2世などのミイラも同時に発見されている。ラムセスらのミイラが王家の谷から移されたのは、第20王朝末期に権力を争っていたピアンキ (アメン大司祭国家第2代大司祭) が敵対していたパネヘシ (ヌビア総督) やヘリホル(アメン大司祭国家初代大司祭) に対抗し、自らの権力基盤を固めるための軍資金として王家の谷の財宝を組織的に盗掘していたことによる。最終的に第3中間期(BC1070年頃0~BC750年頃)の第22王朝の初代のファラオ・シェションク1世によってDB320へ運ばれ、これ以上冒涜されないように隠した。シェションク1世は、史上初となるリビア系エジプト人による王朝を創設し、二つに分断されていた政治権力を再統合した。

BC945頃 ソロモン王死後、パレスティナ諸都市に軍事遠征し、エルサレムを奪略している。旧約聖書においてエジプト王シシャクとして記される。

ラムセス2世のミイラの方も、カイロ博物館に保管されることになった。BC1275年頃、「カデシュの戦い」でヒッタイトのムワタリ王と戦ったファラオである。20世紀半ば、スペイン「エル・エスパニョール」紙が、保管場所は理想的なコンディションにはなく、劣化が進む危険な状態になることを報じた。カイロ博物館の学芸員も、この歴史的に貴重なミイラが89の菌類に冒されていることを認め、フランスの専門家が修復することに合意した。1976年、ラムセス2世の3000年ぶりの海外渡航が決まった)

目次へ

古代エジプト第3中間期(BC1070年頃~BC750年頃)第21王朝の最初の王スメンデスは、BC1070頃、タニスで王朝を開く。スメンデス王は、ヘルラーという人物を母に持つようである。ヘルラーはアメン神に仕える巫女の長であるため、アメンの大司祭の妻であったと見られる。

スメンデスは、第20王朝最後の王ラムセス11世の治世中は、タニスを拠点とする下エジプトの有力な知事であった。ラメセス王朝最後の王、ラムセス11世の娘であるテントアメンと結婚することで王位の継承権を得て、義父の死後に新たな王朝を創始したようだ。しかしながら、当時、下エジプトでは、アメン神の大神官を務める強力な家系が何家か進出していた。

テーベのアメン神殿の大司祭パネジェムも、ラメセス王朝最後の王、ラメセス11世の娘婿であったため、上エジプトで高い地位を占め王室の称号までも得ていた。パネジェム1世とラムセス11世の娘ドゥアトハトホル=ヘヌトタウイの息子の一人が、スメンデス王の後をプスセンネス1世の名で継いだ。

1940年、フランスのエジプト学者ピエール・モンテPierre Montetが、タニス王墓群の発掘の際にプスセンネス1世の王墓を発見した。内部のプスセンネス1世のミイラと副葬品が手つかずのまま遺されていた。埋葬当時の状態を留めた王墓としては、ツタンカーメン王墓(KV62)に次ぐ史上2例目の発見であった。

KV62は過去に2度程、盗掘された形跡があった。プスセンネス1世の墓の方は、封印されたまま無傷の状態で遺る史上唯一の事例であった。

湿地帯というタニスの環境条件のため、木製品の多くは腐敗して崩れ、プスセンネス1世の遺体の状況は惨憺たるものであったが、黄金のマスクは埋葬当時のまま発見された。マスクは金の板を打ち出して作られ、眉やアイラインはラピスラズリ、目はガラス細工であった。 黄金の量や技術はツタンカーメンのマスクより劣るものの、プスセンネス1世のマスクは「タニスの至宝の一つ」とされるほど、彫金技術の完成度は高い。現在カイロ博物館の第2室に収容されている。

ミイラの指やつま先には指サックが被せられ、足には金のサンダルが履かされていた。黄金の指サックには爪が象られており、これは現在までに見つかった中で最も精巧なものである。また、各々の指にはラピスラズリやその他の貴石を嵌め込んだ金の指輪をしていた。

花崗岩製の石棺は本来、第19王朝のメルエンプタハの埋葬に使われたのを流用したもので、その内側の人形棺も第19王朝時代のものであった。プスセンネス1世の時代では、下エジプトのタニスと上エジプトのテーベという南北二つの王権が、極めて親密な関係にあり、しかも王家の谷の王墓が開けられ、副葬品の流用が行われていた。既に、古代王家への尊崇の念が失われていた。

その一方では、王のミイラは銀の人形棺に入れられていた。古代エジプトでは、銀は金よりも希少であった。国力が低下していた最中でも、最大限の豪華な副葬品に拘っていた。

ほぼ遺骨となっていたミイラを鑑定した結果、死亡時の王が極めて高齢で、恐らく80歳近くに達していたようだ。

タニス朝 (第 21王朝) 最後の王プスセンネス2世は、現在では、かつてプスセンネス3世として知られていたアメン神の大神官の称号を持つ人物と同一人物であると考えられている。上エジプトのアビドスの神殿からも碑文が見つかっており、勢力圏が広いことから、一時的にせよ上下エジプト両方を統治下に置いていた可能性がある。

第21王朝の2つの国家は血縁関係にあり、ライバル国家というよりは本家と分家の関係に近い。下エジプトの21王朝の王たちの何人かは、テーベのアメン大神官の肩書きも持っており、テーベの実権も持っていたものと思われる。険悪な関係にはなく並列する存在であった。

現在使われている「エジプト王朝」の区分は、BC3世紀のエジプト人神官マネトが記した区分である。彼の時代は、プトレマイオス朝の創設者プトレマイオス1世の時代であり、今まさに、エジプト史上稀有な支配民族の入れ替わりが起きようとしている時だった。

マネトの時代には、エジプトの歴史を記録する豊富な資料が存在していた。神官でもあったマネトは、それらの資料を使って自らの著書「エジプト史」を記した。王の即位順も現在知られている人物とほぼ符合している。

ただ、マネトは独自に王朝を区分しているが、その法則で一貫しているのが、男系の後継者が途切れて、女系の王が立つと王朝が変わった扱いになることが多い。それだけでは通常、王朝の組織体制は変わってはいない。

マネトの著書自体はもとより、マネトが原本とした山のような資料も現存しておらず、別の著書に引用された部分部分が残っているに過ぎない。

王の正妻は、必ずしも王家出身でない。王家の娘以外と結婚して王位を継いでいた王も多い。意外にも、王位継承権を持つ王女の事例もない。女性の王位継承者を示す神話が見当たらない。王位継承権を示す王女の肩書きも存在しない。皇太子という区別はあるが、女系で王位が継承されるなら、王位継承権を持つ王女は他の王女たちと区別されるべきであるが、皇太女が居たことはない。父である王の後継者は、常に「王子」であった。しかも王位継承の儀式に登場するのは常に男性の王である。かつてのエジプト学者たちは、第18王朝やプトレマイオス朝を例に、王家の近親婚の多さを論じているが、実は古代エジプトの他の時代の王朝では、いつも姉妹や娘と結婚してるわけではない。むしろ近親婚は稀である。

また王妃の称号も、正妻は「王の偉大なる妻」という称号を持つが、この称号は王と結婚してはじめて使われるものであり、夫に付随するものと考えられる。しかも「王の偉大なる妻」は必ずしも王家の出身とは限らず、例えば、エジプト新王国時代の第18王朝のファラオであったアメンホテプ3世の正妃であるティイや、その息子アメンホテプ4世(別名アクエンアテン)の王妃ネフェルティティは平民出身であった。

それだけではなく、古代エジプトの多くの重要な記念碑が、男性王を基準に置いて描かれるものであり、王妃は存在しないか、描かれていてもごく小さい扱いとなっているのが通例となっている。例外的に王と同じくらいの大きさで描かれた王妃たちもいたが、それは先述したネフェルティティや、ハトシェプストなど、ごく一部だけだ。

父王のあとを継ぐものとして、王位の正当性のために戦うのは「息子」である。古来より王位継承者は常に男性であった。自らをアメン神の子であるから王位継承者なのだ、と喧伝したハトシェプスト女王でさえ、碑文の中では自分を男性の姿で描かせていた。

古代エジプトの王権は一般的に、父から息子への「男系」を通じて継承されるものであった。そのため、例外的に女王として即位しようとした王女たちは、その根拠・理由を表明するか、時に男装せねばならなかった。

|

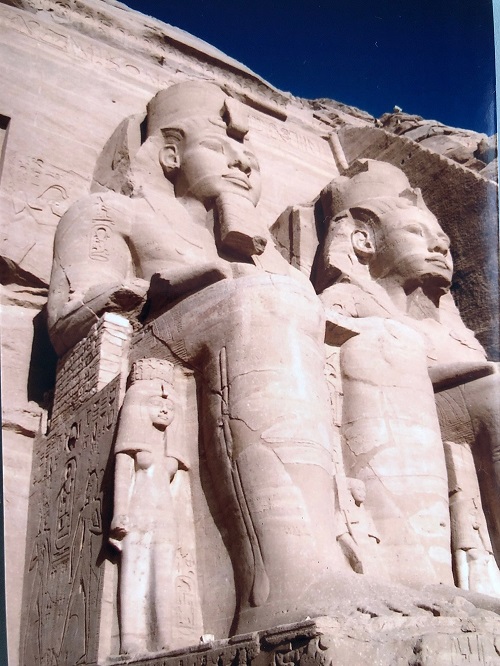

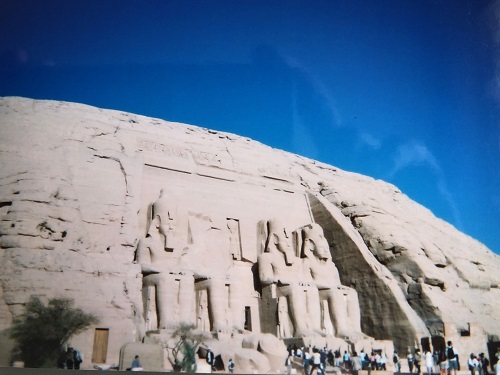

| 大小2つの神殿からなるアブシンベル神殿は、ラムセス2世によりBC1250年頃に造られた。砂岩をくり貫いた岩窟神殿である。 カイロから南へ1,180Km、アスワンからさらに遠く南へ280Kmのところにある。古代エジプトの南限は歴史的にアスワンまで、そこから南方に拡がる1,000Kmの広大な大地はヌビアと呼ばれていた。イタリア人ベルツォーニが発掘を始め、初めて神殿内部に調査が入った。 ヌビアは、荒ぶる砂漠の神セトSethによる砂嵐のため、神殿の4分の3は砂に埋もれていた。 |

|

| 4体ともラムセス2世の像で、左の若い頃から年代別に並べている。2番目の像が崩れている。BC1249年、神殿が完成してから7年後の大地震で崩れた。ファラオの旺盛な自己顕示欲! |

|

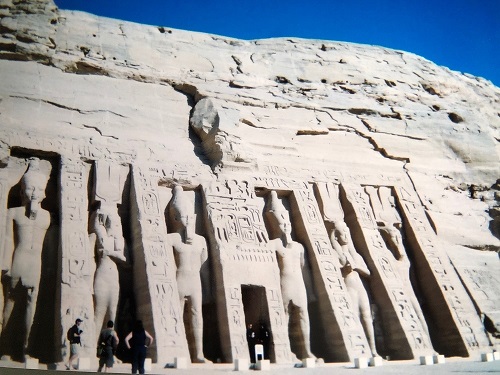

| アブ・シンベル神殿の小神殿の方は、迫力のある巨像が6体据えられており、この6体のうち、外側の2体づつがラムセス2世であり、その間に挟まれた2体が王妃ネフェルタリの像、ラムセス2世の妻への愛が語られる。王の中の王と称えられたラムセス2世が愛する王妃ネフェルタリのために建造した神殿です。 |

マネトは第3中間期第21王朝について、「7人の王がいて、130年もの間エジプトに君臨した」と記している。

その断片的な記録によると、アメンエムオペト王(マネトによればアメノフティス)の死後にタニスで王位にのぼったのは大オソルコン王(在位;BC984年頃~BC978年頃)という人物だったという。6年ほど王位にあったというが、その業績についての記録はまったく残っていない。ただし誕生名と即位名のカルトゥーシュが伝わっているので、実在の人物だったことは確かなようである。ちなみに彼の名「大オソルコン」というのは、のちに即位した第22、23王朝のオソルコン1世~4世と区別するためであった。

大オソルコン王はどの家系に属する人物なのか、現在もわかっていない。しかし古代エジプトにおいて王家の家系を引き継ぐためには、少なくとも王家の女性と結婚しなければならない。彼もまたそのようにして王位を得た。この当時は軍や政府内にかなりのリビア人が採用されていた。彼もまたリビア人なのではないかという説もある。また息子の有無など肝心なことまで、いまだ不明のままである。

大オソルコン王の後を継いだサアメン王(在位BC978年頃~BC959年頃)の出自や経歴などは分からない。ただサアメン王は、殆ど記録されることがなかった大オソルコン王とは、比べものにならないほど、数多くの業績を世に残している。その最たるものとしては、テーベにおいて行われた「ミイラの保存・隠匿事業」である。

この当時は王家の谷の宗教的権威は失われ、テーベでは墓荒らしが半ば公然と行われるようになっていた。タニスの第21王朝もそれによって潤う面が多少あったに違いなく、政府もその横行を黙認していたようだ。メルエンプタハ王のものを流用したプスセンネス1世の石棺の例も珍しくなく、かつてテーベで製作されたと思われる品々がタニスで多数発見されている。

タニスの歴史は古く、下エジプト第14ノモスの州都であった。古代エジプト第3中間期の第21王朝の初代ファラオ・スメンデスSmendes が、BC1070頃、タニスに王朝を開いた。その瓦礫と化したタニスに、ラムセス2世の王名が刻まれた石材が多数散乱していた。そのため、以前はここが第19王朝のラムセス2世がナイル川のデルタ地帯の東に築いた新王都ペル・ラムセス(ピ・ラムセスPi-Ramsesとも)だと考えられていた。しかし考古学的な調査によって、大量の石材は第20王朝の末期以降にペル・ラムセスから運び出されたもので、実際のペル・ラムセスはタニスの遺跡の南方約30kmの都市アヴァリス(テル・アル=ダバア遺跡)を元に、現代のカンティールQantirという町の付近と現在では考えられている。

マネト(プトレマイオス朝に仕えたエジプト人であり、ギリシア語で著作を行った)は、下エジプトのナイル川デルタ東部を制圧したヒクソスの王サリティス(サイテス)はアヴァリス市を建設し、そこを拠点にエジプトを支配したと言う。現代の考古学的な知見によれば、ナイル川デルタ地方におけるアジア人の移住は第1中間期から中王国時代には既に始まっており、第15王朝がBC1720頃に成立するよりも前に、高い地位と権力を持つアジア系の人物が登場していた。またヒクソスによって建設されたという記録の残るアヴァリス市は、既に第12王朝時代(BC1990頃頃~ BC 1782年頃)には存在していたことが確認されている

ペル・ラムセスは、BC17世紀にエジプトに侵入したヒクソスが築いたアヴァリスの街が元になっている。新王国時代の第19王朝のセティ1世の頃に建設が始まりまった。この時代が、古代エジプト美術と文化が成熟し格段に洗練された。

BC1279年に亡くなった古代エジプトのファラオ、セティ1世の墓の埋葬品を隠す努力もむなしく、有名なツタンカーメンの墓を除き、ほとんどの墓が度重なる盗掘に遭っていた。セティ1世の墓も例外ではなく、黄金の副葬品はもちろんファラオのミイラさえなかった。それでも、状態の良い鮮やかな壁画が遺った。

大規模な建設工事が行われたのはBC14世紀末期から始まる。ラムセス2世は、24歳で即位し、66年間も統治し、90歳で逝去した。その政権下の最盛期に王都が置かれた。ペル・ラムセスの人口は、16万人と推定されている。当時としては世界最大の都市の建造であった。

①サアメン王

サアメン王は第21王朝の王としては珍しく、積極的に建造物を寄進したことでも知られている。彼の名前はタニスばかりでなく旧ペル・ラメセスをはじめとするデルタ地帯の各都市に残された建造物に見ることができるし、アメン大神官の支配下にあったはずのテーベにもその名を見いだすことができる。それだけに彼には、事業の手本ともなる数多くの建造物を残した偉大な先人たちに対する畏敬の念があったのだろう。その彼が、墓荒らしの魔手にさらされた先人たちのミイラの運命に憤りを感じたのは当然であった。

ミイラの保存作業はサアメン王の命により、アメン神官団の手によって行われた。神官たちはいくつものチームに分けられ、ミイラの撤収と移送、遺体処理と包帯の包み直し、そして来歴の調査と記入など様々な作業が複数の作業チームに分配されたようだ。その作業の出来映えにチーム間、もしくはミイラによって多少の差があり、ラメセス2世のようにしっかりと処理され、木棺まで新たに作られた例もあれば、第20王朝の初代ファラオ・セトナクトのようにただ担架に乗せられただけのような例もある。しかしその殆どのミイラが誰の遺体か、最初の移送地はどこか、そしてその保存作業年度まで記録された。

ラメセス2世の木棺にインクで書かれていた来歴によると、最初に再埋葬の作業が行われたのはアメン大神官パネジェム1世(テーベを中心としてパネジェム1世が率いるアメン神官団が上エジプト地方を勢力下に置いた)の時代だったことがわかった。だがこの作業は、ラメセス2世ほか数体のミイラに限られていた。

王家の谷全域を網羅した一斉再移送は、第21王朝末期にデルタ地帯に君臨したサアメン王の治世10年(BC968年頃)で、当初すべてのミイラは第18王朝時代初期に造られたイアフメス・インハピ王妃(新王国時代第18王朝時代の初代イアフメス王の下位の妃)の墓に安置された。彼はテーベにも多くの建造物を残しているが、墓泥棒の横行により、せめて偉大な王たちのミイラだけでも隠そうと考えた。そのため装飾品やマスクを含めて副葬品は一切排除し、中には木棺を新たに作ってもらったミイラもあるが、大部分は、ミイラだけを修復して持ち運んだる。隠す場所についても、その当時もっとも新しく、また場所も一般人に知られていなかった、ちょうどこの世を去ったアメン大神官パネジェム2世の墓が選定された。これが「ロイヤル・カシェ」の成り立ちである。現存するエジプト王とその家族のミイラの大半は、いわゆる「ロイヤル・カシェ」と呼ばれる、再埋葬された隠し場所から出てきたものが殆どである。現在、カイロ博物館では、ミイラと名前のラベルはしっかりと紐付けられいる。

その名前の判別は、棺や包帯に書かれていた名前に頼るしかない。ところが、ミイラの包帯に巻き込まれていたスカラベscarab(古代エジプトの護符、宝石や陶器でつくったコガネムシ形の像)を奪うため乱雑に扱かわれ放置された。散乱したミイラのパーツをかき集めて包帯を巻き直す作業の質や、本来の自分の墓ではなく後世に再埋葬された場所にあったため、果たしてどこまで名前が合っているのか、その保障は殆ど無い。元々墓の盗掘が激しかったため、ミイラと名前の紐付けに疑問が呈されている。

その頃死去したアメン大神官パネジェム2世の墓、もしくは新王国時代第18王朝アメンヘテプ2世王墓へと再び移送されたようである。この事業は第22王朝初代のシェションク1世(リビアの出身、第 21王朝最後の王プスセンネス2世の娘を息子と結婚させて王位につき、ソロモン王死後BC945年頃、パレスティナ諸都市に軍事遠征し、エルサレムを略奪)の時代まで続き、何度かの中断もあるが延々と続けられた。これら歴代の王たちの功績により、現代でも数多くのミイラを目の当たりに見ることができる。

現在カイロ博物館にある第2中間期17王朝のセケエンラー・タア2世の埋葬場所は移されていたものの自分の元々の棺に入って見つかった。ヒクソス王朝との戦いによって戦死した王で、数多くの戦傷を浴び壮絶な死を遂げている。頭蓋骨の傷は6か所で、そのうち5か所は斧、残り1か所は槍によるもので、死亡推定年齢は40歳前後、身長170cmである。

ところでサアメン王は名前こそ知られていないが、意外なほど活動的な人物だった。サアメン王の姿は、彼自身が残した銘文やミイラのラベル以外にも、『旧約聖書』にしばしばかいま見ることができる。実名で記されていないが、『旧約聖書』の「列王記(上)」第3章1節に出てくる「ソロモン王に娘を嫁がせてと同盟を結んだエジプトの王」とあるが、それがサアメン王と見られている。

繁栄を極めていた新王国時代(BC1570年頃~BC1070年頃)には、エジプトの王室に他国の王女が嫁いでくることはあっても、請われても決して王女を外国へ降嫁させることのなかった。それが、王女を他国へ降嫁させた第3中間期(BC1070年頃~BC 750年頃)のエジプトは衰退していたのだろうか。

史料から確認される事は、新王国時代には、王女は外国ばかりでなくエジプトの王族以外の家系にも嫁がなかった。第3中間期の王族女性の婚姻は、王女が外国へ降嫁したばかりか、王女は盛んに王家以外の家系に嫁ぐようになった。

同盟の対価は、自分の娘をソロモン王に嫁入りさせることだった。かつて第18王朝のアメンヘテプ3世が「他国から王妃を迎えることはあっても、エジプトから王女を差し出すなどということは断じてない」と豪語していた。もはや第3中間期のエジプトの国力は、近隣諸国に覇をとなえるレベルにはなく、和睦を成立させるために王女を嫁がせることは、外交政策の重要なカードの一つであった。サアメン王の嫁いだ娘が、ソロモン王に生涯大事にされたという事実を思えば、サアメン王も心安らぐ思いであったであろう。

その一方では、ソロモン王はエジプトに臣下の礼をとり、ファラオの娘を降嫁されることで、サアメン王による略奪を目的とした遠征から免れ、古代イスラエル王国の黄金期を築いたとされる。

栄華を極めたことで知られるソロモン王の富は、どこから生み出されたか?

アラバの谷Arabah Valleyは、ヨルダン地溝帯Jordan Rift Valleyの一部であり、死海からアカバ湾までに及ぶ長大な谷筋である。「乾燥した荒野の」という意味がある「アラバ」は、旧約聖書に度々登場する(アモス書第6章、ヨシア記12章)。

3000年前のロバなどの家畜と思われる動物の糞が、イスラエルのティムナ渓谷にある「奴隷の丘」と呼ばれる台地上に遺存していた。そこで古代の鉱山跡が発見された。銅の採掘場や精錬場の跡が点在していた。また、近隣のティムナ渓谷公園には、古代エジプト人の姿が描かれた絵が今も遺されている。

放射性炭素年代測定による分析に加えて、同じ場所で見つかった織物やその他の動植物由来の遺物から、採掘場が栄えていたのはBC10世紀頃と表明された。聖書に登場するダビデ王とその息子のソロモン王の時代である。王家間の高級品贈物交換や銅などの交易で豊かな富を築いたソロモン王は、エルサレム神殿をはじめ、交易のための隊商路を整備し、要塞化した補給基地を設け、大規模な土木工事をもって各地の都市を強化した。また神殿には多くの青銅が使われたため、大量の銅を冶金する必要があった。

ソノモンの晩年は、民衆への負担が激増していく中で享楽に耽ったため財政が悪化し、放縦な生活をおくる為政者の信仰もそぞろだった。

第3中間期の諸王は、天然痘に怯えながら、エジプト各地の有力家系に王女を降嫁させて婚姻同盟を結ぶ。その婚姻同盟を通して各地方を王家の支配下に置き、軍政官に任じた王族を、地方へ派遣するための有力な手段とした。この時期にパレスチナへ王女が降嫁させたのも、この当時のエジプトの婚姻政策に基づいて遂行されたということになる。 イスラエル統一王国の祖ダヴィデ王(在位BC1001年頃~BC961年頃)とその息子ソロモン王(在位BC961年頃~BC930年頃)は、サアメン王と同時代の人物である。旧約聖書「列王記(上)」第9章16節に「エジプト王が攻め落として焼き払ったカナン人の町ゲゼル」という都市名が出てくるが、サアメン王は当初意欲的にパレスチナへの介入を図っており、ペリシテ人などに対してしばしば遠征軍を派遣した。しかし制圧するほどの兵力を動員する力はもはやエジプトにはなく、イスラエルを攻めたのは豊かな新興の王国の財物を略奪するためと思われる。

(ソロモン王は各国から多くの妻を娶った。それらの妻のために異教の祭壇や神殿をつくるなど、ユダヤ教以外の宗教を導入した。異教の諸設備などの建設に13年余りを費やし、その多神教的な事業のために重税と賦役をイスラエルの民に課した。イスラエル王国は、ソロモンの死後、息子のレハブアムが継いだが、ソロモンの政策を踏襲し大事業に専念したため、重税と賦役が重なり民は疲弊した。BC922年、長く続く圧政に耐えられなくなった10支族は、ソロモンがアヒヤの預言を恐れて殺害しようとしたためエジプトに逃れたヤロブアムを呼び戻し、北イスラエルの王とした。以後、イスラエルは南北に分裂、対立していくことになる。レハブアムは、ユダ王国の初代の王として、残されたユダ族・ベニヤミン族・レビ族を統治する。ユダ王国は南に、イスラエル王国は北と分かれた)

『旧約聖書』では、他国との交流が進んだ結果ソロモン王の異教かぶれが度を越したことに腹を立てた神が、彼に罰を与えるためと称して、王の晩年において2人の敵対者を差し向けたと記す。その敵対者とは「エドム人ハダデ」(「列王記(上)」第11章14節)と「ネバテの子、エフライム出身のヤロブアム」(同、第11章26節)の2人である。生噛りの歴史を引用し神意に結びつける聖書の典型例である。この両人がエジプトと深い関わりをもっていた。

エドム王国(ペトラ遺跡;現ヨルダンの南西部、死海の南南東からアカバ湾にいたる地域)の王家に連なるハダデは、かつてダビデ王がエドム征伐をした際に運よく脱出し、エジプトに身を寄せていた。まだ少年だったハダデはタニスの宮廷に迎えられ、サアメン王に自分の息子のようにかわいがられ、王妃の妹を彼の妻として与えた。2人の間にはゲヌバテという息子も生まれた。

しかしハダデは、このままエジプトにおいて無為に過ごすことに罪悪感を覚え、サアメン王に面会して帰国を願い出た。サアメン王は、結局はこの申し出を許して帰国させた。ハダデは帰国後、独力で祖国を奪回し、親エジプト政権を発足させた。エジプトにとっては混乱するパレスチナに食い込むための足がかりが得られた。

19年もの長期間にわたって王位にあったサアメン王であるが、彼の出自やその最期の状況などは、エジプト側の記録が殆どないため謎のままである。また彼には後継者となるべき息子がいなかったようで、再び後継者をテーベに求めなければならなくなった。

現在では、アメン大神官プスセンネス3世がタニスへのぼって戴冠式に臨み、全エジプトの王プスセンネス2世(在位BC959年頃~BC945年頃)として即位したと考えられている。上エジプトのアビドスの神殿(第19王朝のセティ1世が建造し、息子のラムセス2世が完成させた)からも碑文が見つかっており、勢力圏が広いことから、一時的にせよ上下エジプト両方を統治下に置いていた可能性がある。ただ、アメン大神官プスセンネス3世としての誕生名や即位名を記したカルトゥーシュが見つかっておらず、タニスの王としての存在だけが記録に遺っている。

目次へ

②シェションク1世

タニス朝第 21王朝最後のファラオ・プスセンネス2世は約14年間、タニスで王位にあった。下エジプトの21王朝の王たちの何人かは、テーベのアメン大神官の肩書きも持っており、テーベ政権内に 実権も持っていた。プスセンネス2世も、ヘリホル以降のテーベを都とする神官国家の大神官の家系であり、かつてプスセンネス3世として知られていたアメン神の大神官の称号を持つ人物と同一人物であると考えられている。その政府内部には数多くのリビア人がいたが、その当時は既に何の違和感もなかった。彼らは土着のエジプト文化に馴染み、同じ神を信じ、同じ食生活を送って、すっかりエジプト人に同化していた。ただプスセンネス2世の記録は殆ど遺っておらず、遺っていたとしても大部分が次のシェションク1世のものである。シェションク1世はリビア人の出身であるが、実際その時代になると、デルタ地帯には相当数のリビア人が居住しており、農業・建築業や軍事・官吏など、あらゆる職業に従事していた。

ラムセス3世は「海の民」を撃退してエジプトから「海の民」の脅威は取り除いた(デルタの戦い)。そこで捕虜となった者たちは、別の戦いで捕虜となったリビア人などとともにナイルデルタ地域に定住して、エジプト国内に影響力を持つようになっていた。

エジプトでは第19王朝時代から、西デルタを経由して多くのリビア人が移住してきていた。当初は、主に傭兵として働いていた。20王朝から21王朝にかけて、彼らの一部は主に軍人として登用され、褒賞に土地や官職を与えられたことにより、地方の有力者として成長して.いた。シェションク1世の叔父にあたる大オソルコン(在位;BC984年頃~BC978年頃)は、21王朝で甥に先立って史上初のリビア系ファラオとして即位し、6年間統治している。

古代エジプト第22王朝の初代ファラオ・シェションク1世がプスセンネス2世の娘マアトカラーと長男のオソルコンと結婚させて、その義理の父として王家の席に加わり、エジプト軍の最高司令官及び王の側近として大きな権力を握った。プスセンネス2世の死により、その後継者として即位するにあたって、自らの正統性を強調するため第21王朝の創設者であるスメンデス1世と同じ即位名、「明るきはラーの出現、ラーに選ばれしもの」を意味するヘジュケペルラー・セテプエンラー即位名を採用した。ナイルデルタ地帯の南東部のブバスティスBubastis(現テル=バスタ)に首都を置き第 22王朝を創始した。リビア系エジプト人による王朝が、史上初めて、上下エジプト二つに分断されていた政治権力を再統合した。

マネトがこの王朝が9人のブバスティスの王からなっていると記録している。

ナイル川の西岸テーベの北にあたるアビュドス(古代エジプトのエジプト神話に登場するオシリス神復活の地。エジプト古王国時代にはすでに聖地であった)出土の碑文によれば、彼は第21王朝の王に対し、アビュドスのオシリス神殿に彼の父の像を建てる許可を仰いでいる。その中で彼は「メシュウェシュの大首長」と呼ばれている。シェションク1世の父は「メシュウェシュの大首長シェションクと妻メフテンウェスケトの子たるメシュウェシュの大首長ニムロト」であった。メシュウェシュはリビア人の有力部族であり、海の民の襲来ではリビア人の代名詞として使われていた。このことからシェションク1世はエジプトに居住したリビア人部族の首長の地位を世襲する家系の出身であったことが知られ、彼の長男のオソルコンと王女マアトカラーとの婚姻も、こうしたシェションク1世の地位と権威を高める後押しとなった。

アメンの大司祭職の世襲を廃止し、次男のイウプトをアメンの大司祭の地位に就け、上エジプトの長官と軍司令官を兼任させた。神官団は事実上の独立国家として上エジプトを支配下に置いていたが、この政策によってブバスティスで統治する王の監視下に置かれた。王権は再び上下エジプトが一つに統合された。また、プスセンネス2世の娘マアトカラーを妻に持つ長男のオソルコンを後継者に選び、3男ニムロトをテーベ(現在のルクソール)の神殿勢力を牽制するためヘラクレオポリス駐留軍司令官に任じた。やがて、上エジプトはテーベを本拠地とするリビア系の将軍たちの支配下におかれる。

シェションク1世は、アメンの神官団が永年支配してきた膨大な領地と使役する住民を、ファラオとして掌握することに成功した。大きな軍事力と、それを支える財力を駆使することが可能となった。

(エルサレムの西北西約30kmに位置するテル・ゲゼル遺跡で、BC10世紀頃の建築物が見つかった。古代のカナンの町である。ソロモン王朝前後のものとみられる、古代の宮殿式建築物の遺構が発掘された。 イスラエルの海岸平野とユダの丘陵地帯を分ける境界領域であり、 西部国境を守る軍事上の要衝である。『旧約聖書』によれば、ダビデ王は、丘陵地帯で侵入者を撃退すると、ゲゼルにいたるまで追撃して、エルサレムの北西9.6kmのギブオンGibon(現;エル・ジーブ;ギブオン人はカナンの原住民)からゲゼルまでのペリシテ人を討ち滅ぼしている)

ソロモンへ王女を嫁がせたファラオ・サアメン王はシシャクより前に在位したことになる。列王記に登場するシシャクは、第22王朝初代のシェションク1世に比定されている。

ソロモンの死後、王位は息子のレハブアムが嗣ぐが、12部族の内の10部族が王家の統治に反発して王国から離反し、イスラエルは南北に分裂した。一連の内紛を好機と捉えてシェションク1世は、イスラエルへの遠征を敢行した。 レハブアムの治世5年目、シェションク1世はユダ王国のベニヤミン族の領地に侵攻した。エルサレムは包囲され、レハブアムは財宝を引き渡すことで市街地への侵入を免れようとしたが、ソロモンの神殿と王宮は蹂躙され、契約の箱を除く財宝の殆どが略奪された(列王記上)。次にシェションク1世は北イスラエルへ進撃し、ヤロブアムをヨルダン地方へ追い払った。略奪した373tの財宝は、次代のオソルコン1世の治世の最初の4年間に、エジプト各地の神殿へ奉納された。

シェションク1世のユダヤ侵攻の事実は、エジプト側に遺こる複数の史料から確認されている。 メギドの丘から出土した石碑の断片には、王のカルトゥーシュと共に、イスラエルの要塞の幾つかが征服地として記されており、一連の遠征を成功裏に終わらせた王が同地に建立した記念碑だと見られている。メギドは、かつてトトメス3世が大勝を収めた地であり、そこに碑文を遺したのは、古の偉大な王の功績にあやかろうとする意図があった。 カルナック神殿のラムセス3世神殿の東隣(前庭入口)にシェションク1世の業績を記念して建立されたブバスティス門には、征服した諸外国のリストをアメン神に捧げるシェションク1世の姿が彫られており、そのリストにはシリア・ペリシテ(アシュドド・アシュケロン・エクロン・ガザ・ガトのユダ王国5つの都市に定着)・フェニキア・ネゲヴ沙漠およびユダヤの北部及び南部の地域が列挙されている。その外壁には、シェションク1世が捕虜を打ち据える場面が描かれている。

シェションク1世の在位は、BC10世紀の第3四半期のことであったと考えられる。従ってエジプトの王族女性がパレスチナのソロモンに降嫁したのは、BC10世紀の第2四半期から中葉にかけて、それは第21王朝期の後半にあたっている。そのため、ソロモンの義父としてサアメンやパセバカエンニウト2世の名が挙がる。第21王朝後半のエジプト王サアメンかパセバカエンニウト2世は、パレスチナへ遠征しゲゼル(現イスラエルのテル・ゲゼル、エルサレムとヨッパを結ぶ道筋の中ほどに位置)を攻略している。つまり王女の降嫁はパレスチナに対する布石の1つであった。エジプトの衰退を示すものではない。

新王国時代と第3中間期では、支配のあり方も婚姻政策も変化していた。新王国時代の婚姻政策と異なるからという理由で衰退を断じることはできない。

シェションク1世の名を有名にしているのはそのパレスチナ方面での軍事活動である。彼は新王国時代の王に倣い、カルナック神殿の敷地内に建立されたブバスティス門に、征服した諸外国のリストをアメン神に捧げるシェションク1世の姿と自らの遠征記録をレリーフしている。その中には征服した土地のリストが挙げられている。即ちガザ・アラド・アヤロン・ベト・ホロン・ギブオン・ティルザ・ベトシャン・タアナク・メギドなどである。肝心のエルサレムが征服地として言及されていないが、リストの大部分は風化によって欠損しており、失われた部位にエルサレムが記されていた可能性が高い。

エルサレムの市街地の略奪は免れたにしても、エルサレム神殿(ソロモン神殿)と王宮は蹂躙され、「契約の箱(モーセの十戒を刻んだ石板を納めた聖櫃)」を除く財宝の殆どが略奪されいた。「契約の箱」が失われた時期も含めて経緯は不明である。このことから、「失われた聖櫃The Lost Ark」と呼ばれる。これらの記録から旧約聖書列王記上に記されているエジプト王シシャクの遠征が、この史実に基づいていることが知られる。

「カナン」という名称が文献に登場するのは、BC3千年紀と極めて古い。「カナン」の語源は、フェニキア人がみずから呼ぶのに用いた「ケナアニ (カナン) 」に由来すると言う。ケナアニには「商人」という意味がある。そのフェニキア人はBC3000年頃、ペルシア湾から東地中海地方へ移住してきたという。現在のレバノンとほぼ地域的に一致する。シュメール人の都市マリのBC18世紀の残骸で発見された文書によれば、「都市国家間のゆるい連合体」と明記さている。BC2千年紀には古代エジプト王朝の属州の名称として使われた。その領域は、地中海を西の境界とし、北はシリア西部のハマト((英: Hamat・現ハマーHama県ハマー)を経由し、東はヨルダン渓谷を、そして南は死海からガザまでを含む。これを、旧約聖書の「民数記」が援用している。

記録に残るメギド最古の戦いは、BC15世紀前半、古代エジプト新王国時代の第18王朝ファラオ、トトメス3世(在位;BC1490年頃~BC1436年頃)による侵入だ。エジプト軍は要塞都市メギドを7カ月間包囲し続けた。その結果、町はファラオに降伏し、カナンの地はエジプトに併合された。トトメス3世は、ヌビアとアジアへの軍事遠征にも成功し、エジプトの領土を最大にした。

メギドは、ハイファから南へ30km、現在のイスラエル北部にあたる。BC3000年頃からAD1918年まで、5000年近くにわたって戦略的な要衝であり、枢要な交易路でもあった。イスラエル の 北部に広がる肥沃な土地、イズレル谷Jezreel Valleyを見下ろすこの場所は、歴史の転換期となる数多くの戦いを繰り広げてきた。ヘブライ語で「メギドの丘(Har-Meggido)」は「ハルマゲドン」と呼ばれ、「Har」はヘブライ語で「丘」を指す。「ヨハネの黙示録」では、「メギドの丘(Har-Meggido)」のヘブライ語に由来する「ハルマゲドン」を、終末的な戦争が行われる場所と言う意味を込めて、聖書で使っている。

「カナン」は、ヘブライ語の「旧約聖書」で多く使われる。神がイスラエルの民に与えるとした「約束の地」を、アブラハムに最初に与えられた、と記す。しかし、カナンの地は、イスラエル人もしくはユダヤ人が到来する以前に諸種族からなる民族が居住していた。

約束の地Promised Landは、アブラハムに最初に与えられ(創世記15:18-21)、次いでその息子イサクに、さらにイサクの息子ヤコブにも与えられた(創世記28:13)。約束の地は、「エジプトの川」からユーフラテス川までの広大な領域で(創世記15:18-21、出エジプト記23:31)、出エジプトの後、約束をされた者の子孫に与えられるとされた(申命記1:8)。

「旧約聖書」の「申命記」では、カナン人とはイスラエル人に追い払われる7つの民の1つであり、「民数記」によれば、カナン人は地中海沿岸付近まで進出していた、とある。これら文脈や考古学的な知見から、旧約聖書が記す「カナン人」とは、主に当時の有力種族であった「フェニキア人」を指しているようだ。 そのカナン人の多くは、その後に流入したイスラエル人や「海の民」と通婚し混住した。しかも、ヘブライ語は、イスラエル人やユダの民が、その先住民のカナン人から文明に必要な知識や技能を得るためには不可欠な言語となっていた。

「旧約聖書」によれば、ようやく「約束の地」の一部カナンを獲得し栄華を誇ったダビデ(BC1004~BC967)やソロモン(BC965~BC928)であったが、その2代いずれも権勢に溺れ相次いで腐敗堕落し、イスラエルやユダの民は再び流浪の民と化した、とする。しかし、歴史とは大分違う。

ユダ王レハブアムの治世5年目であった。シェションク1世はまずユダ王国を攻撃して圧勝し、エルサレム市に迫った。

エルサレム攻略に成功後、ショシェンク1世はエルサレムの民に税を課したらしい。また、この時エルサレムにあったモーセの十戒を収めた聖櫃が行方不明になっていることから、エジプトに奪われたのか、戦乱の最中、避難させたが隠し場所が分からなくなってしまったのか、議論の的になっている。 『旧約聖書』では「レハベアム王の治世第5年、エジプト王シシャクがエルサレムに上り、主の神殿と王宮の財宝を奪い取った。彼は全てを奪い、ソロモンが作った金の盾も全て奪い取った」とある。

『列王記略上10章』で「ソロモン王は延金の大盾二百を造った。その大盾にはおのおの六百シケルの金を用いた。また延金の小盾三百を造った。その小盾にはおのおの三ミナの金を用いた。王はこれらをレバノンの森の家(ソロモンは13年かけて自分のために王宮殿群を建てた。レバノンから伐採してきた杉をふんだんに使っことから「レバノンの森の宮殿」と呼ばれた)に置いた」。

600シュケルは約6.8kg、3マネは約1.7kg、金の総重量は1,870kgになる。このレバノンの森の宮殿が完成してわずか21年後に、この500個の金の盾はすべて他の財宝と共に、シェションク1世略奪されてしまった。シェションク1世の王墓は、未だに未発見である。タニスにあると推定されている。

次いで北のイスラエルを攻撃した。ヤロブアムはギレアド(現ヨルダン)地方へと逃亡し、シェションク1世はメギドにまで達した。彼は500年前にこの地で勝利を収めたトトメス3世の例に倣って戦勝記念碑を建設し、勝利のうちに本国へ凱旋した。出土したメギド石碑の断片には、王のカルトゥーシュと共に、イスラエルの要塞の幾つかが征服地として記されており、一連の遠征を成功裏に終わらせた王が同地に建立した記念碑であった。

シェションク1世は、カナン地を席巻したが、パレスチナに対するエジプトの直接支配は、より安定した治政となった。

オソルコン1世Osorkon I(在位:BC921年頃 ~BC887年頃)は古代エジプト第3中間期第22王朝の第2代ファラオである。父シェションク1世によって再統一された国土を受け継ぎ、その維持に努めた。叔父のイウプトの後任として息子のシェションク(リビア王家では伝統的に兄弟のいずれかが祖父と同じ名前を相続している)をアメンの大司祭に任じ、テーベのアメン神官団をその配下に置いた。この政策には、上エジプトに対して決定的な支配となり、しばしば王権を脅かす彼らを、逆に統制することになった。オソルコン1世の治世は大きな動乱もなく、平和裏に30年以上続いた。また、出身地のブバスティス(ギリシア語、通常はペル=バスト)を中心に多数の神殿の建築事業を行い、国内を繁栄させた。ブバスティスは、シェションク1世以後、王室在所となり、この王朝と第23王朝いずれも 、一貫して繁栄期を迎えた。

オソルコン1世の後継者のシェションク2世は、即位してから数年程度で没したと見られている。王自身の手による記念碑などもなく、史実上、かつては存在感のないファラオであった。

1939年、フランスのエジプト学者ピエール・モンテPierre Montet率いる調査隊がタニスの墓を調査し、そこにシェションク2世を含むタニスの王たちが眠っていた。タニスは湿地帯であるため、中のミイラは著しく腐敗していたが、多くの装飾品を身に着けており、シェションク2世のミイラに被せられていた黄金のマスクの頭部は失われているが、額から首にかけては損壊を免れている。

シェションク2世の王墓は、第22王朝で唯一、未盗掘のままで遺っていた。シェションク2世の遺体は墓の前室に多数の副葬品と共に安置されており、当時金より貴重であった銀製の棺に入れられていた。棺の頭部はファラオの顔ではなく、ハヤブサの顔を持つホルス神を象っている。考古学的には極めて貢献度の高い発掘例となった。これらの遺物は「タニスの至宝の1つ」と評価され、現在カイロ博物館の第2室に収容されている。

シェションク2世は大司祭シェションクと同一人物とされていたが、タニスのシェションク2世の墓の副葬品からは、シェションク2世はむしろオソルコン1世の兄弟で、シェションク1世の息子である事を示唆していた。また、シェションク2世は父王よりも先に死去している。その解釈は事々の局面において多岐である。

古代では、銀の価値は金よりも高かった。古代エジプトや古代インドにおいては特に顕著で、金に銀メッキをした古代エジプトの宝飾品が出土しているくらいである。これは、金が自然金としてそのまま産出することが多いが、銀は他の元素と化合していない単体(自然銀)で産出することが非常に稀であることによる。

自然銀は、メキシコ・ボリビア・ペルー・カナダ・ノルウェー・ドイツ・チェコ・モロッコなどで大規模な銀鉱床で多産されるが、銀鉱物は通常、硫化物や多様な硫塩鉱物として初生的に産し、一般に細粒で顕微鏡的な大きさの微粒集合体として見られる。

銀精錬は、銀鉱石を細かく砕いて砂粒状にし、水の中で比重の差によって分ける「淘る(ユル)」という作業をする。鉛が銀と結びつきやすいと言う親和性を利用し、銀を含む鉱石に鉛を加えれば、銀や金などの貴金属だけが離れて鉛と結びつき貴鉛と呼ばれる合金となる。一方、鉱石中に含まれる鉄、珪酸などの物質は、鉛と容易に結びつかないため合金に含まれず、しかも鉛と銀の合金よりも軽いため炉の表面に浮かび上がり、最後には「からみ(製錬したかす)」となって炉からかき出される。

貴鉛を「灰吹床(はいふきどこ)」で溶解し、銀と鉛を吹き分ける製錬方法を灰吹き法Cupellation Processと云う。現在も金・銀の分析法や精製法として利用されているが、古くから行われてきた技術で、旧約聖書にも記されている。「灰吹床」の形態や灰の材質などに時代的変遷があるが、骨灰や木灰などを敷いた凝灰岩製などの坩堝(るつぼ)で熱すると、最初に鉛が溶けて酸化鉛になって比重差により下に沈み「灰吹床」に吸着し、上部に金銀合金だけが残る。モル質量molar massは、二酸化鉛が239.1(g/mol)、金196.9、銀107.9である。

現在、灰吹法の最古の事例はバビロニアで発見されており、年代はシュメール人のウルク期後期(BC3300年頃~BC 3100年頃)と推定されている。やがて、銀の精錬の方法が向上し、銀鉱石からの生産量が増加すると銀の価値は金に比べ低いものとなった。とはいえ、銀の産出地は稀で、依然として貴金属として扱われる。

シェションク2世の治世は短命に終わり、オソルコン1世の次子タケロト1世Takelot I(在位:BC886年頃~BC 872年頃)が実質的な後継者としてエジプトを治めた。

タケロト1世は古代エジプト第22王朝の代3代ファラオである。マネトの記述によれば、オソルコン1世と王妃タシェドコンスの息子で、14年間エジプトを統治した。その王妃カペスは、後継者のオソルコン2世を産んだ。

従来タケロト2世の時代の物とされてきた出土品の多くが、実際には祖父であるタケロト1世のものであったことが確認され、その治世について多くの事が明らかになった。例えば、ヘジュケペルラー・セテプエンラー・タケロトの治世9年について言及したブバスティスの石碑はタケロト1世のものであると判明している。二人の王は共に同じ即位名を用いているが、タケロト2世はこれに加えてイシスの息子を意味する「シ・エセ」という名前を用いているため、両者を区別する事ができる。

タケロト1世の王権は、上エジプトでは完全には承認されていなかった。治世中の出来事を記した文書の多くが、タニスの王の支配に異を唱える勢力が存在していた事を示唆している。タケロト1世の兄弟で、その治世中にアメンの大司祭を務めたイウエロトやスメンデス3世は、王の治世5年目と8年目、及び14年目に起きたナイル川の氾濫とその水位について記録しているが、王の名前は省略している。これは王名をあえて空白にすることで、神官団が分立する王の誰を支持するかを曖昧にし、紛争に巻き込まれるのを避けようとしたのではないかと考えられている。

タケロト1世の兄でアメンの大司祭となったシェションクが、マアトケペルラー・シェションクとして王を名乗っていた可能性が指摘されている。 大司祭シェションクはオソルコン1世と王妃の間の子で、父王より先に死去しなければ王位を継いでいたと目される人物である。したがって、大司祭シェションクの家族には、本来側室の子であるタケロト1世に対して、王位の正統性を主張するだけの十分な理由があると考えていた。実際、大司祭シェションクの息子で、王の甥にあたるハルスィエセは、叔父の死後、実際に王を称した。現職のアメンの大司祭であり、「正統な王位継承者」を主張するハルシエセの権勢は強く、またテーベの復権と独立の機運も手伝って、タケロト1世と王妃カペスの息子オソルコン2世(BC872年頃?BC850年頃)の治世4年、ハルシエセは共同王となった。

第3中間期第22王朝の第5代ファラオ・オソルコン2世の治世中、ブバスティスに王位更新祭のための祭殿を建立するなど多数の建築事業を行ない、王朝創始以来の国威を維持した。その一方では、従兄弟のハルスィエセがテーベでファラオを称して独立する。テーベと下エジプトとの対立は激化したが、直接的な対決までには至らなかった。

ハルスィエセが死亡すると、オソルコン2世は直ちにアメン大司祭職に息子のニムロトを就けてテーベに対する支配を取り戻した。しかしこの後も、上エジプトのアメン大司祭職を巡る問題は、やがて第22王朝の政治的統一を破綻させる。

オソルコン2世の時代にアッシリアによる最初のシリア侵攻が始まる。当時のアッシリアは、小アジアのヒッタイトから流出した鉄器の製造技術を学び、BC9世紀頃には、鉄製の戦車と騎兵隊を採用し、歩兵の武具や攻城具も改良し、その卓抜した兵力により次第に領土の著しい拡大期に入り強大国へと発展する。

シャルマネセル3世Shalmaneser III(在位;BC 858年頃~BC 824年頃)の時代には、シリアの各都市やパレスチナの小王国を征服し始め、領土をさらに拡大した。この有能な王の時代から、新たに帝国に編入され属州となった征服地に入るアッシリアの官吏たち行政能力の優秀さが際立ってくる。

この危機的事態に対し、ダマスクス王とイスラエル(北王国)王と、他の12の王が連合してシャルマネセル3世と、BC853年のオロンテス河畔のカルカルで戦った。この戦いでアッシリアは、一旦は撃退されたが、それから数十年の間にこれらの小勢力は殆どすべて攻略され、住民の上層部は強制移住させられた。

エジプト軍もこの連合軍に参加していたことがアッシリアの記録に遺されている。オソルコン2世は、アッシリアとの戦いにおいて主導権を握ることはなかった。この戦いに参加したエジプト軍はわずか1000人であり、万単位の軍勢を派遣しているシリア諸国の軍に比較して明らかに主力ではなかった。

この勝利により、シリア地方を経由してエジプトが攻撃される危険が一時的にせよ回避された。 アッシリア帝国の全盛期の王アッシュールバニパルAssurbanipalが、ティクラトピクセル3世・サルゴン2世・センナケリブなど先代の諸王が成し遂げてきた領土拡大策を継承し、BC663年に、エジプトのテーベを占領して征服したことによって、全オリエント世界が統一され、メソポタミアとエジプトという二つの文明圏を含む、最初の世界帝国となるアッシリア帝国が誕生する。

オソルコン2世の時代に純金で作られた三神像は、中央にオシリス神、左右に妻のイシス神と息子ホルス神が並ぶ。ルーブル美術館の所蔵品となった、その三体の神像はオシリス神の家族である。ホルス神とイシス女神は、自らの父あるいは夫の肩の位置に手をあげて、加護を与える姿勢を取っている。オシリス神は鮮やかな青色のラピスラズリ製の柱の上に身を屈めている。台座には、金の仕切りにラピスラズリと赤いガラスの象嵌細工が施されている。

BC1千年紀には、オシリス神を祀った数多くの信仰の場がエジプト全土に存在していた。三体の人物像は盗掘品であった。フランスのエジプト学者ピエール・モンテがタニスで発掘を行っていた際、昔に掘削した土石が積み上げられた下に、封印されたままの状態で発見された。

オシリス神が身を屈めるラピスラズリ製の柱の前面には「上エジプトと下エジプトの王、二国の君主、アメン神に選ばれたウセルマアトラー、ラー神の息子、冠の主、アメン神から愛されるオソルコン」という銘文が刻まれている。オソルコン2世は、全ての王がオシリス神から加護を与えられ、その死後にはオシリス神と同一化するものと信じていた。

ピエール・モンテは、エジプトのタニスで発掘活動に従事し、第21王朝および第22王朝の王室のネクロポリスを発見した。完全に略奪された状態のオソルコン2世の墓と、部分的に略奪された状態の王子ホーナハト(オソルコン2世の息子)の墓も発見している。

近年、タニスで、フランスの調査隊が100以上もの彩色された石灰岩の建材を発見している。建材は、オソルコン2世の神殿に利用されたものと考えられている。建材はムウト女神の聖なる池を囲んでいた壁体に利用されていたものであり、フランス隊はこの池の正確な位置を探し求めていた。

120の建材のクリーニングが行われており、そのうち78は巧みに彩色が施されていた。内2つにはオソルコン3世(第23王朝の第3代または4代目のファラオ、在位;BC787年頃~BC759年頃)の名前が彫られていた。別の建材にはムウト女神の名前とともにヒエログリフによる碑文が書かれており、これが聖なる池の発見につながった。池は30m×12m、深さ6mあると言う。

考古省のザヒ・ハワス氏は、これらの建材が後の末期王朝時代とプトレマイオス王朝時代に再利用されていた、と述べている。

リビア人を王とする第22王朝の拠点は前王朝から引き続いて下エジプトのタニスであり、タニスからメンフィスにいたる地域がこの王朝の中心であった。シェションク1世で始まったこの王朝は、オソルコン4世で終わった。オソルコン4世は、在位年代すら不明なほど殆ど記録のない王で、ショシェンク5世(BC778年頃~BC740年頃)の死後は、下エジプトの王国は各地の勢力が割拠し崩壊してしまう。その後継者がシェションク5世の息子か、本当に後継者なのか、それとも簒奪者かも明らかでない。

パミ王(ショシェンク3世の息子とする説もある)の息子シェションク5世とショシェンク4世との関係は不明だが、シェションク5世は長期間在位した。しかし政治的には見るべき成果が無い。それでもタニスやブバスティス周辺から出土した多数の記念碑から知られている。シェションク5世の治世第37年に聖牛アピスを埋葬する儀式が行われた際に記録された祈祷文に、王の祖先の名が記録されている。それによればシェションク1世の家系の祖はリビュア人ブユワワであったという。

古代のリビアAncient Libyaとは、エジプトよりも西の北アフリカ地中海岸の一帯のマグリブ地方を言う。そこには、現在のベルベル人と考えられる人々が住んでいた。しかも、ベルベル人は何千年も前から古代エジプトのデルタ地帯に居住していた。狭義のリビアは、エジプトの西側を指す。マレ・リビュクムMare Libycumは、クレタ島とキュレネCyrene(現リビア領内にあった古代ギリシア都市で、この地方に5つあったギリシアの植民都市の中心的都市)、アレクサンドリアの間の地中海の海域の一部を指す。古代ギリシアでは、ベルベル人をリビア人と呼んだ。

同じベルベル人でもアトラス山系(アフリカ大陸北西部のマグリブにある褶曲山脈)で暮らす農民と、サハラ砂漠近くで遊牧を行っている人々とでは体型・風貌には大きな違いがある。7世紀以来のイスラム教の浸透により、ベルベル人とアラブ人の同化が進んでいるが、アラビア語ではなくベルベル語を話す人々は現在でも数百万がモロッコを中心に住んでおり、アラブ人からの自立を主張する民族運動も起きている。

シェションク5世の治世の末期、上エジプトに王の権威が及ばなくなっていた。更に、西デルタの諸侯が王国から離反し、その内の一人であるサイス侯テフナクトは、王の死後にファラオを称し、第24王朝を興した。テフナクトがサイス侯時代、自らの行った神殿への寄進事業を碑文に遺しており、そこではシェションク5世の治世37年目の日付を記している。

目次へ

③ウラルトゥ王国

ティグラト・ピレセル3世(在位:BC744年~BC727年)は、新アッシリア王国時代、シャルマネセル3世の死後弱体化していたアッシリアの王権を強化し、シリアやバビロニアなど周辺諸国を攻撃して領土を広げアッシリアの最盛期と言われる時代の端緒を開いた帝国の建設者の一人である。

常備軍を備える軍制改革が奏功し、イスラエル・ダマスクス・パルミュラ(シリア中部の古代都市、シリアとバビロニアを結ぶ隊商路の中継地として栄えた)を征服し、キンメリア人(BC9世紀頃、南ウクライナの草原において最初に騎馬遊牧勢力を形成した、乗馬と騎射に優れたイラン系民族)を討伐して、トルコ南部のトロス(タウルスTaurus)山脈からシナイ砂漠まで領土を広げた。服従した国は属国として支配し、抵抗した国は滅ぼして属州とする「帝国主義的」な支配政策を確立した。その後、北に転じて、ウラルトゥを攻撃し、BC743年にウラルトゥ軍を破っている。

ティグラト・ピレセル3世(在位:BC744年~BC727年)は、新アッシリア王国時代、シャルマネセル3世の死後弱体化していたアッシリアの王権を強化し、シリアやバビロニアなど周辺諸国を攻撃して領土を広げアッシリアの最盛期と言われる時代の端緒を開いた帝国の建設者の一人である。

常備軍を備える軍制改革が奏功し、イスラエル・ダマスクス・パルミュラ(シリア中部の古代都市、シリアとバビロニアを結ぶ隊商路の中継地として栄えた)を征服し、キンメリア人(BC9世紀頃、南ウクライナの草原において最初に騎馬遊牧勢力を形成した、乗馬と騎射に優れたイラン系民族)を討伐して、トルコ南部のトロス(タウルスTaurus)山脈からシナイ砂漠まで領土を広げた。服従した国は属国として支配し、抵抗した国は滅ぼして属州とする「帝国主義的」な支配政策を確立した。その後、北に転じて、ウラルトゥを攻撃し、BC743年にウラルトゥ軍を破っている。鉄の武器を使用し、東方の高原から輸入した軍馬を駆使する騎兵アッシリア軍は、特に騎射攻撃に長けていた。盾兵は敵の弓矢から味方の兵士を守るために大型の盾を装備した部隊であり、弓兵とセットで運用された。この時代に新たに導入された兵科である。当時は未だ鞍や鐙などの馬具が発明されていないため、後世の騎兵ほどの俊敏性は望めないが、その機動力は重要な戦力となるため兵科に欠かせないとして急速に広まった。アッシリアの浮き彫り絵には馬上から弓矢を射る弓騎兵や、槍を構えて突撃する騎兵の姿を写したものがあり、当時の野戦の様子が知られる。この時代になると軍団構成に、工兵に相当する部隊が組み入られ、渡河や城攻めに大きな役割を果たした。

帝国の主な収入源となったのは各州からの税収、属国からの貢納、そして遠征の重要目的である略奪で得られた戦利品であった。税は主に農産物と藁(燃料・飼料・肥料・工芸品・藁葺屋根などの生活用材として貴重であった)が徴収されたほか、一定期間の軍務も含む労役義務が課せられるのが、最も基本的な税源であった。特に奴隷の獲得が重要で、歴代のアッシリア王が行った数々の大規模建築には、殆どが奴隷の労働力に頼っていた。

『旧約聖書』歴代第一 5章26節には、神が「アッシリアの王プルの霊、即ちアッシリアの王ティルガト・ピルネセルの霊をかき立てられたので、彼はイスラエルの幾つかの部族の民を捕らえて流刑に処した」と記す。「バビロニア王名表A」として知られる記録には「プウルウ」という名で記され、「年代別対照年代記」には「トゥクルティアピルエシャッラ(ティグラト・ピレセル)」として載せられている。

ティグラト・ピレセル3世は、征服された民族の大量強制移住ならびに移植など、『大量捕囚政策』を実施したアッシリアの最初の帝王だった。1年に15万4,000人もの多くの人々が、征服された国々の領土内で強制的に移し替えられた。民族や宗教的集団が結集し過激化.する危険を回避し、急激に拡大した帝国内での反乱防止と、アッシリア帝国の統一の妨げにならないよう楔を打ち込む、その一方では、職人を確保するため度々行われた。

BC8世紀前半と中頃、ウラルトゥ人により、城塞や神殿、灌漑水路の建設など大規模な建設事業が行われている。それを記す楔形文字碑文が発見されている。また、聖堂の奉納碑文には「主ハルディ神のために、サルドゥリの息子、イシュブイニとイシュブイニの息子メヌアとがハルディ神の聖堂を建てた」と記されている。

ウラルトゥ王国は、新たな王朝を築き、バン湖の東岸沿いにあるビアインリ(Biainli (現バン、) も首都として栄え、サルドゥリ1世(在位:BC844年頃~BC828年)の治下、最大の版図を有し、アッシリアの侵入を一切許さなかった。サルドゥリ1世は首都の整備に力を注ぎ、BC9世紀末からBC8世紀後半にかけて、メヌア(在位;BC810~BC781)・アルギシティ1世(在位;BC781~BC760)・サルドゥリ2世(在位;BC760~BC730)の治下で隆盛期を迎え、領土も大いに拡大した。

しかしBC 714年、キンメリア人(BC9世紀以降に南ウクライナで勢力をふるった遊牧騎馬民族)の侵入以来、国力は衰退し、ルサ1世治世中のBC713年、アッシリア王サルゴン2世に制圧され、その属国となった。BC 612年アッシリアが滅亡すると、スキタイ(BC 6世紀頃を中心に、黒海北岸の南ロシア草原を中心に、ユーラシア内陸で活動した遊牧騎馬民族、イラン系の民族)、次いでメディアに編入された。

BC714年、アッシリア帝国最盛期の王サルゴン2世(在位;BC721年頃~BC 705年頃)は、ウラルトゥのルサ1世(在位:BC735年頃~BC714年)が北方のキンメリア人討伐に失敗したという報せを受け、出陣を決意した。サルゴン2世はウルミア湖(オルーミーイェ湖とも、イランの北西にある塩湖、イラン最大の湖)地方に進撃したが、そこでルサ率いるウラルトゥ軍がアッシリア軍の背後を突くべく進軍中であるという情報を得た。サルゴン2世は裏をかいてウラルトゥ軍の野営地を夜襲し、これを潰走させた。サルゴン2世は北に進んでウルフ市を破壊しバン湖に到達した。偵察の結果サルゴン2世は首都ビアインリ(現バン)を素通りしてアルギシュティヒニリとウアイアスを攻略した。

サルゴン2世が建設した新首都ドゥル・シャルキン(「サルゴンの砦」の意)に凱旋した。サルゴン2世は、アッシリアの攻撃を恐れたルサが財物をビアインリからムサシル(イランのサルダシュト近郊のラバト・テペ?)に移したという情報を得た。ウラルトゥの宗教中心地であったムサシルは、険しいザグロス山脈(イランの南西部から北上してイラク、トルコそれぞれの国境線となる)山中にあって安全と思われたためである。サルゴンはすかさず軍を発し、森に覆われた険しいザグロス山脈)を越えてムサシルを攻撃し、財物を略奪してウラルトゥの主神ハルディの神殿を辱め、これを破壊した。

サルゴン2世が伝えるところによれば、ムサシル陥落の報に衝撃を受け絶望したルサ1世は、自ら剣をとって自殺したという。ムサシル陥落はウラルトゥの衰退を決定づけた。ルサ1世の跡は息子のアルギシュティ2世が継ぎ、以後ウラルトゥは北方の新領土である南コーカサス地方に活路を見出すことになる。しかしながら、北方にはキンメリアやスキタイといった遊牧騎馬民族の勢力が伸張していた。

BC714年、サルゴン2世率いるアッシリア軍に大敗してルサ1世は自殺に追い込まれたが、この戦い以降も、ウラルトゥ王国はアッシリアと幾度か戦っている(ウラルトゥ・アッシリア戦争、BC714年 ~BC585年)。現にルサ2世が建造した日干し煉瓦の壁、石の造りの城がバン湖東岸で発掘されいる。

ウラルトゥ王国は、キンメリア人やアッシリアの攻撃に苦しむ。BC585年にスキタイ人の攻撃によってウラルトゥ王国は滅んだ。アケメネス朝の成立後、この地にアルメニア人が定住した(BC553年 ~BC331年)。以後、ウラルトゥは民族として歴史上から姿を消す。

ウラルトゥUrartuは、バン湖を中心に広大な地域を支配した古代の王国でヘブライ語ではアララトAraratという。ウラルトゥは、現代のトルコの北東部、あるいはアルメニア地方として知られた古代メソポタミア北西の地域を指す。主峰大アララト山は、標高5,137m、その東南にあたる標高3,896mの頂上が小アララト山である。 アララト山は古くからアルメニア人が多く居住していた地域(大アルメニア)の中心にあたり、アルメニア民族のシンボルとされる。

ウラルトゥ語には、フルリ人が築いたミタンニ王国(BC1500年頃~BC1270年頃)で使用されていたフルリ語と近縁関係が見られる。ウラルトゥ人は民族的には、非インド・ヨーロッパ語系フルリ人と関連が深い。フルリ人は、大部分は古バビロニア文字Old Babylonianを基にして一部改変してフルリ語で使用したのに対して、ウラルトゥ文字は新アッシリア楔形文字Neo-Assyrian cuneiformを一部改変してウラルトゥ語で記録した。フルリ人は、トルコ南東部から発しチグリス川に合流するハブール川流域や北メソポタミア、そして歴史的シリアのいたるところで小国を形成した。その故郷は恐らくコーカサス山脈周辺であり、遡れば更に北方から移住して来たと考えられている。

BC1250年頃のアッシリアの文書には、「ウルアトリUruatri」と呼ばれる民族とのゆるやかな同盟関係が記されている。また、BC13世紀のウラルトゥ文明で、最も見事な建造物の1つ、アヤニス城が発掘調査されている。

ウラルトゥは、特にBC9~BC7世紀にかけてアッシリア北方の、現在のトルコ東部のバン湖(ヴァン湖)周辺を中心に栄えた王国で、首都はバン湖東岸沿いのビアイナ (現バン)にあった 。

首都付近を通る横ずれ断層と、その結果生じた地質学でいう上のプルアパート堆積盆地pull-apart basin(横ずれ断層の運動によって、断層と断層の間に形成された陥没地)により火山活動が活発化し、少なくともBC2500年前から幾度となく大噴火が生じたと推定されている。

王国の中心は、メソポタミア北部からコーカサス南部にわる、今日のトルコとアルメニア共和国の国境線にまたがり、最大の版図のときには、イラン・イラク・シリアの一部をも含んだ。北東方面ではセヴァン湖まで進出し、南コーカサス鉱物資源、とりわけ銅山を手に入れ、また周辺の服属国から金属を貢納させたため、ウラルトゥでは優れた金属工芸が発達した。

(バン湖は、小アジア半島東部の高原上にあるトルコ最大の湖、湖面の標高は1646m、溶岩流によるせき止められる。流入河川はあるが流出河川がない塩湖で、湖水は強アルカリ性(pH 9.7?9.8)で、炭酸ナトリウム等の塩類が豊富、塩分は30%にも達し、魚は棲まない。バンの湖岸の岩山にはBC9世紀のウラルトゥ王国時代の城塞遺跡が遺る。)

目次へ

④イスラエルの「失われた10支族」

列王記には、イスラエル北王国の王ホシェア(ホセア)はアッシリアに反抗した。ただ、前王ペカの時代に、イスラエルはアッシリア帝国に侵略され、ホシェアの支配圏は首都サマリア周辺のエフライムの高原地帯に限られていた。しかも、ホシェアは、アッシリアの属国として貢納する名目的な王に過ぎなかった。

BC727年にティグラト・ピレセル3世(在位:BC744年~紀BC727年)が死去した時、その子のシャルマネセル5世(父王の治世にはジミッラ zimirra州(レバノン)の長官を務めていた)では、広大な領土を維持できないと考えたホシェアは、一方的に、エジプト王の援軍を頼りにして貢納を停止した。

『旧約聖書』列王記第17章及び第18章によれば、シャルマネセル5世は、イスラエル王ホシェアの件で、エジプト王オソルコン4世に書状を送り、シャルマネセル5世に対して反乱を共謀していると詰問した。 エジプトは、当時アッシリアの属国として支配されていたイスラエルに拠点を置きたいと考え、属国の指導者たちがアッシリアに反乱を起こすようにそそのかし、軍事的支援をほのめかしていた。オソルコン4世は、旧約聖書列王記に記されるエジプト王ソ(英語: So)と同一人物と見られている。

BC725年、シャルマネセル5世は、イスラエルへ進軍した。直ちに、サマリアSamariaへ進撃し3年間包囲しやがて占領した。ホシェアを捕らえ牢に閉じ込めた。それでもサマリア地方はゲリラ的に抵抗した。結局、孤立無援のまま圧倒的な戦力に屈し武装解除された。シャルマネセル5世がイスラエルの諸部族やその指導者たちをアッシリアに連行した。

この当時に、エジプトに支援を求められても、エジプトの内政は混迷状態で、その内乱を辛うじて凌ぐオソルコン4世にとって、パレスチナへの派兵など望む可きもなかった。

BC720年、シャルマネセル5世が死去したためアッシリア軍が一時撤退すると、イスラエルでは王を戴かずに反乱が起こったが、シャルマネセル5世の後継者サルゴン2世によって平定された。アッシリアの移住政策によって、イスラエル人はペルシア地方に連れて行かれた。アッシリアの碑文によると、サルゴン2世による捕囚は2万8千人近くに上ったと言う(アッシリア捕囚)。

旧北イスラエル王国はアッシリアの一属州になり、サマリア県が置かれた。ここに北イスラエル王国は完全に消滅した。無住の大地には、アッシリアの支配地となったバビロン・クテ・アワ・ハマテ・セファルワイムなどの住民を移植させた。イスラエル王国を構成していた諸部族は、捕囚先で他民族との混血を繰り返すことで独自性を失い、先のティグラト・ピレセル3世が連れ去った部族と合わせてイスラエルの「失われた10支族(Ten Lost Tribes)」と呼ばれる。

新アッシリア時代末期に帝国の最盛期を実現し、4代95年にわたるサルゴン朝の創始者となるサルゴン2世(在位;BC721~BC705年)は前王シャルマネセル5世の弟で、その王位を簒奪したようだ。BC721年即位後ただちに、前王が3年間攻囲を続けたイスラエル王国(北)の首都サマリアを陥落させ、イスラエル王国を属州とし、南進してガザを討ち、反乱を支援したエジプト軍を国境で大敗させ、また北シリアの要衝カルケミシュを属州としたのがBC715年であった。

サルゴン2世はイスラエルの反乱を鎮圧し、エジプト領すぐそばのラフィアにまで軍を進める。そして「エジプトの川」まで入ったのである。オソルコン4世はこの脅威に対し、「アッシリアでは見出しがたい12頭の大馬」をサルゴン2世に贈ってその攻撃を免れた。

ユダ王国はアッシリアに服属し存続していた。BC609年にネコ2世のエジプトおよびその同盟国であるアッシリアと、バビロニアが北シリアのカルケミシュで戦った。その際、エジプト軍がカルケミシュに到達するために、ユダ王国の支配領域を通過する必要があり、ネコ2世はその許可をユダ王ヨシアに要請した。なぜか、ヨシア王はその許可を与えず戦いとなり、ヨシアはその戦いの中で死んだ。このBC609年のメギドの戦いの敗北によって、ユダ王国はエジプトの支配下に入った。

その後、新バビロニアの王ネブカドネザル2世が、味方であったユダ王国(南王国)の首都エルサレムを攻略した。ラキシュやアゼカを含め、ユダの他の都市も征服した。ネブカドネザル2世は、生き残ったユダ王国のユダヤ人たちを、バビロンを初めとしたバビロニア地方へ捕虜として連行し、移住させた(バビロン捕囚)。

『旧約聖書』「列王記Ⅱ 17」

(北イスラエルが減亡した理由は、イスラエルの民たちが、神との契約を 破つたことに起因すると言う)

「神は、エジプトで奴隷として苦しむイスラエルの民たちを憐み、モーセを遣わして解放してくださった。そしてシナイ山で十戒が与え、民たちはそれに従い、神は民を宝のように守るという 契約が交わされた。