| 目次 |

| 1)半導体semiconductorとは |

| 2)半導体の機能 |

| 3)半導体素材の役割 |

| 4)バンドについて―価電子帯・禁制帯・伝導帯とはなにか |

| 5)p型半導体とn型半導体 |

| 6)pn接合の整流作用 |

| 7)ダイオードの仕組み |

電磁的にデータの書き込みや読み取りを行う記憶装置Hard Disk Drive(HDD)は、磁気ヘッドの動作により磁石のNとSを1と0の情報として保存する。メモリの方はコンデンサに電気が溜まっているかどうかで1と0として判断する。フラッシュメモリはトンネル効果によって膜を突き抜けた電子が溜まっているかいないかで判断する。

実は粒子のエネルギーを抜くだけ抜ききっても、振動、いわゆる「ゆらぎ」は残る。この「ゆらぎ」は、絶えず素粒子の生成と消滅が繰り返されることにより起きているため、物理的にそれを除去することはできない。その無と有の間をゆらいでいる状態から「トンネル効果」、つまり極めて薄いエネルギーの壁(ポテンシャルエネルギー)であれば、それより低いエネルギーを持った粒子が、その壁を壊さず通り抜けてしまう現象が生じる。ただし、ポテンシャルエネルギーの手前の粒子が消えて、壁の奥に粒子が生じ、ついには反対側に出た「通り抜けた粒子」のそれそれが、同じ粒子かどうなのかは素粒子であれば観測不能のため確かめようがない。ただ半導体はこの原理を利用して実用化されている。

電子は素粒子であり、個々の電子を取り扱うようなミクロな世界では、粒子性と波動性を明確に区別することは出来ない。この量子力学の根本原理が、トンネル効果を生じさせ、それが半導体素子として役立つ現象の一つとなる。

電子を粒子としてとらえれば、電子はそのエネルギーよりも高いエネルギーの壁を乗り越えることは出来ない。しかし実際は高いエネルギーの壁の幅が狭ければ、その高さが有限である限り、電子はある確率で高いエネルギーの壁をすり抜けている。この「トンネル効果」の現象を利用したのがトンネルダイオードである。

このトンネル効果の実証によって1973年、江崎玲於奈博士はノーベル物理学賞を受賞した。

江崎玲於奈博士は、1950年代の後半、高性能半導体トランジスタ(電気の流れをコントロールする電子回路)の開発をめざした基礎的研究の中で、不純物を大量に添加したpn接合ダイオードにおいて、電圧を増したときに流れる電流が減少するという負性抵抗(マイナスの抵抗値を持った素子、または回路では、与えられる電圧が大きくなると電流が減少するという特性を持つ)と呼ばれる特性を発見した。そしてこれが、電子の量子力学的トンネル効果によるものであると究明し発表した。この固体内トンネル効果の実測により、エサキダイオードと呼ばれる電子素子の開発に成功した。

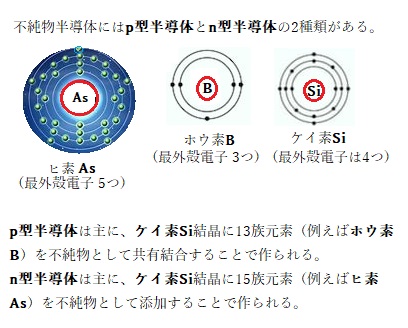

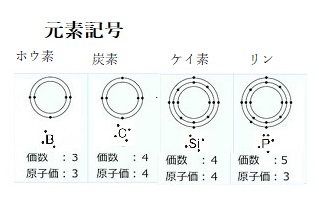

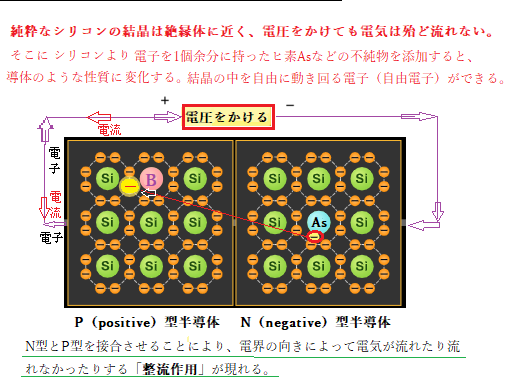

半導体は、不純物を含まなければほとんど電気を通さないが、13族元素のホウ素Bや15族元素のヒ素Asなどを含ませることで電気を通しやすくなる。こうした性質が、多くの電化製品を制御する上で格段に役立つようになる。

半導体は、トランジスタやダイオードなどの素子単体(ディスクリ-ト半導体部品)や、ひとつのシリコン半導体基板の上に、トランジスタ・抵抗(電気抵抗)・コンデンサなどの機能を持つ多数の電子部品を回路として集積した集積回路Integrated Circuit(IC)などに使われる。現在の集積回路(集積回路を作りつけた半導体基板の小片(チップchip)、その半導体基板の上に、トランジスターや抵抗、コンデンサーなどによる多数の回路が埋め込まれている。)には、10億個以上のトランジスタが搭載されているが、販売価格はわずか数ドルに過ぎない。しかし、トランジスタはもちろん、マイクロプロセッサチップの心臓部、コンピュータや電波を使うものは、すべて半導体に依存している。IT関連はもちろん、多くの産業における製造やその物流とメンテナンス、特に通信などでは半導体は不可欠な部品となる。

整流機能を持つダイオード、増幅やスイッチング機能を有するトランジスタ、そしてダイオードのように電力制御や交流電源を整流して直流にするなどのサイリスタthyristorなどが、非常に利便性の高い半導体素子である。また、サイリスタは、トランジスタのように電気信号のスイッチングを行う電子部品でもあるが、トランジスタより大電流に耐えることが可能なため、ダイオードのように電力制御にも用いられている。

多数の半導体メーカーが集まっているエリアを「シリコンバレー」と呼ぶが、それはシリコンが電子機器の心臓部を形成しているからである。シリコンの電子構造に特徴があり、その外側の軌道に4つの電子を持つ。この4つの電子は、隣り合う4つの原子と完全な共有結合を形成し格子を作り、きれいな結晶を形成する。

炭素のような結晶形態がダイヤモンドとして知られているが、シリコンの場合は、銀色の金属のような形を作る。そのシリコン結晶は、実際には金属ではない。金属には、原子間を移動しやすい「自由電子」を持つため、電気をよく通す、つまり電気には電子の流れが関与している。純粋なシリコン結晶には自由電子が存在し得ないため絶縁体で電気を通さない。

炭素のような結晶形態がダイヤモンドとして知られているが、シリコンの場合は、銀色の金属のような形を作る。そのシリコン結晶は、実際には金属ではない。金属には、原子間を移動しやすい「自由電子」を持つため、電気をよく通す、つまり電気には電子の流れが関与している。純粋なシリコン結晶には自由電子が存在し得ないため絶縁体で電気を通さない。シリコンに含まれる電子は、第1リングには2個、第2リングには8個の電子が入り、3つ目の外側(外殻)のリングには4つの価電子がある。その最外殻の電子は、隣接するシリコン原子の外殻電子とすべて共有結合して結晶格子を作るため、格子の中には自由電子がない。つまりシリコンは極めて良好な絶縁体と言える。ゲルマニウムgermanium(Ge)も似たような構造を持つ。

かつては、ゲルマニウムの半導体としての性質を利用したトランジスタやダイオードが、エレクトロニクス発展の原動力 となっていたが、高価で貴重な資源であるゲルマニウムは、現在では廉価なシリコンなどを使った半導体に主役の座を譲り、主に宇宙用の太陽電池や暗視カメラ用の赤外線レンズなどに用いられている。

金属の場合、最外殻電子の一部は特定の原子核の近傍に留まらず結晶全体に非局在化delocalizeしており、このような状態の電子を擬似的自由電子と言う。金属の電気伝導性や熱伝導度が高いのは、この自由電子の有り様に起因していると考えられいる。それゆえ、この自由電子は伝導電子とも呼ばれる。

自由電子の分子軌道は、ほぼ同一のエネルギー準位のエネルギーバンドenergy bandを形成し、電子ガスとも呼ばれるような状態で存在する。電子は光子と相互作用するので、金属の持つ特性である反射率や金属光沢は、自由電子が形成するエネルギーバンドの状態を反映していると考えられている。

目次へ

歴史散歩 『古事記』は偽書にあらず 細胞化学 DNA 遺伝子発現の仕組み ファンデルワールス力 生命の起源 植物の色素 植物の運動力 遺伝子の発現(1) 遺伝子の発現(2) 元素の周期表 デモクリトスの原子論 相対性理論「重力」 相対性理論「宇宙論」 相対性理論「光と電子」 素粒子の標準理論 宇宙の誕生 共役変換 cp対称性 質量とエネルギー 量子力学 太陽系の物理 |

|---|

ディスクリ-ト半導体部品のディスクリートdiscreteとは、「個別の」「別々の」という意味を持ち、ディスクリート半導体と言った時は「単一目的のために使用される単一機能(一素子)の」半導体を言う。一素子に一機能の半導体であっても、集積回路ICや大規模集積回路Large Scale Integrated circuit ( LSI)などに、他の用途の半導体デバイスと組み合わせられ、記憶や解析・演算など広範な機能を担うようになる。

回路を構成する部品を素子と呼ぶ。素子は回路の中で重要な機能を果たす基本となる部品である。例えば、抵抗とは、回路内で導体の中で抵抗率の高いニッケルクロム合金などが抵抗体の材料として用いられる回路素子で、流れる電気の量を制限したり調整したりすることで、電子回路を適正に制御する部品となる。

コンデンサーとは、流れてきた電流の電荷をエネルギーとして蓄積する素子であるが、その放電もできるため、コンデンサそのものを電源としてカメラのストロボなどに使われている。

コンデンサーとは、流れてきた電流の電荷をエネルギーとして蓄積する素子であるが、その放電もできるため、コンデンサそのものを電源としてカメラのストロボなどに使われている。コンデンサを表す回路記号には、左図のような平行な2本線が描かれたものが使われる。これは、コンデンサが、2枚の平行な導体板電極から構成されていることを示す。そのコンデンサの2枚の電極板の面積が広いほど、しかも電極板の距離が近いほど、電気をためる能力が高くなる。

その電極板は絶縁材料によって電気的に分離されている。この絶縁材料によって、コンデンサは直流電流を遮断して電気を蓄える容量を持つ。コンデンサーは、電気と磁気を相互作用させるコイルや抵抗とともに、電子回路の基本となる3大受動部品である。受動部品とは、受け取った電力を消費したり、貯めたり、放出したりする部品で、集積回路ICのように小さな電力を受け取り、それを増幅して一定の出力にするなどの能動的で多才な働きはないが、電子回路や電源回路、また電源そのものなどに、幅広く使用されている。

コンデンサの電極板は絶縁材料によって電気的に分離されている。この絶縁材料によって、コンデンサは、コンデンサに直流電圧が負荷されると、一瞬で電極板に電荷を溜め、電流を食い止める。また電気を蓄える容量を持ち、必要な時に蓄えた電気を高電圧化し、発光することが可能となり、カメラのストロボや非常用電源などに利用される。

さらに、充電や放電を行うことで、電圧の変化を吸収し電圧を安定させる。コンセントからは交流電流が流れるから、電子回路のほとんどの駆動力は直流電流であるため、直流へ変換する必要がある。交流電流から直流に変換する時には整流回路を通過させるが、それだけでは不定期な変動を伴った電流あるため、コンデンサにより充電・放電を繰り返すことで電圧を一定に保つことができる。

また、コンデンサは、電気回路の余計なノイズを取り除く。電子回路に流れる直流電流にノイズが混入すると、電圧を変動させてICの誤動作などの障害が生じる。コンデンサには、直流電流を遮断してノイズ成分を取り除く、最もシンプルなフィルタとして機能がある。しかも、直流を遮り、周波数を調整することによって通す交流を選択することもできる。

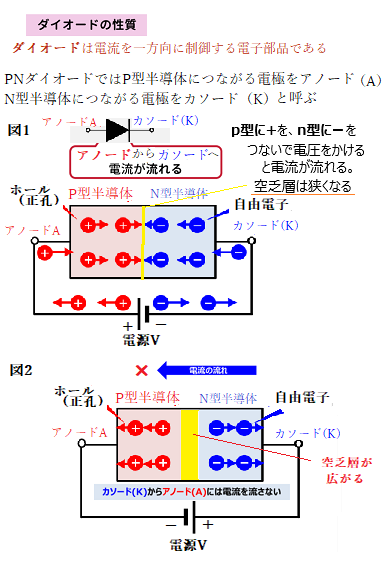

ダイオードとは、電流を一方通行にする整流作用を担う電子素子で、トランジスタやICなどと同じ「能動部品」と呼ばれる、半導体を使う基本的な部品である。一般的な電源は交流電流のため、電流の方向が常に入れ替わっている。

ダイオードには決まった方向にしか電気を通さない性質があり、交流電流のうち順方向の電流のみを取り出す。逆方向電圧の場合には、ダイオードは電流を流さない。このように一方向にしか電流を流さないダイオードの特性を「整流作用」と呼ぶ。

ダイオードとは、電流を一方通行にする整流作用を担う電子素子で、トランジスタやICなどと同じ「能動部品」と呼ばれる、半導体を使う基本的な部品である。一般的な電源は交流電流のため、電流の方向が常に入れ替わっている。

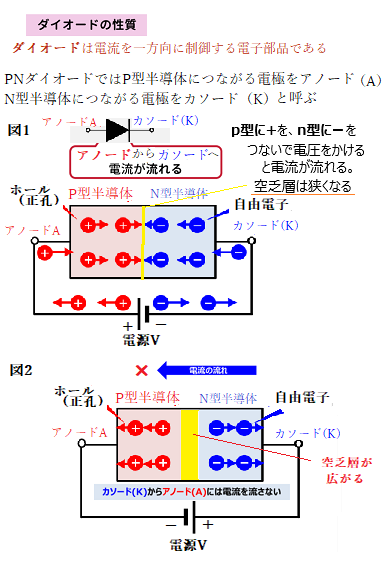

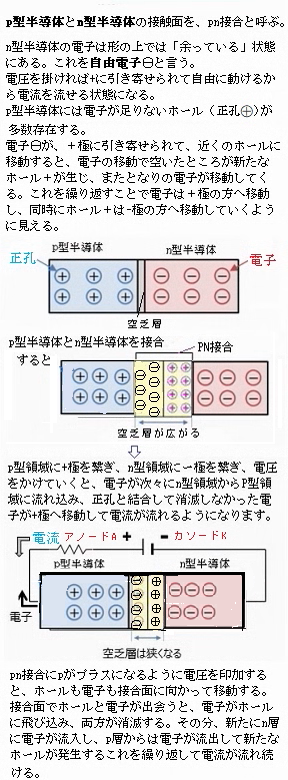

ダイオードには決まった方向にしか電気を通さない性質があり、交流電流のうち順方向の電流のみを取り出す。逆方向電圧の場合には、ダイオードは電流を流さない。このように一方向にしか電流を流さないダイオードの特性を「整流作用」と呼ぶ。p型半導体とn型半導体とを接合させた際、その接合面をpn接合と言う。その接合面の付近でそれぞれの正孔(+)、自由電子(-)であるキャリアが引き付け合い結合しキャリアが存在しない領域が生じる。この領域を空乏層と呼び、電気が流れない絶縁帯のような障壁となる。

この状態でp型半導体に+極、n型半導体に-極とつなぎ電圧を印加すると、n型半導体よりp型半導体へ自由電子が移動し電気が流れる。

一方、+極と-極を逆につないで電圧を印加しても、自由電子の移動が生ぜず電気は流れない。これが電気が一方方向しか流れない整流作用である。ダイオードはこのpn接合を利用した整流作用により、交流を直流への変換する。半導体素子は、このpn接合の様々な組み合わせによって作られる。

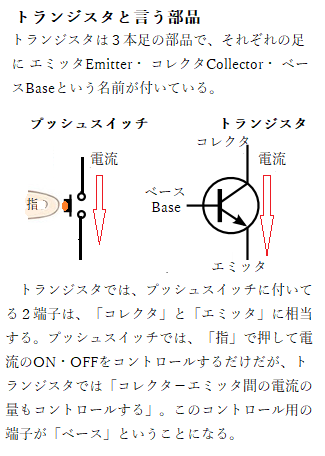

トランジスタとは、3つ以上の電極を持った半導体増幅素子で、入力端子から外部信号を受信し、オンオフを切り替えるスイッチングを行い、受信した微弱信号を増幅できる特性を持つ。

トランジスタには、電流の変化で電圧の変化を取り出すバイポーラトランジスタbipolar transistor(bipolarとは「二極分化した」と言う意味)により、電流増幅およびスイッチングの機能を持たせり(電流制御)、逆に電圧の変化で電流を変化させる(電圧制御)。

トランジスタには、電流の変化で電圧の変化を取り出すバイポーラトランジスタbipolar transistor(bipolarとは「二極分化した」と言う意味)により、電流増幅およびスイッチングの機能を持たせり(電流制御)、逆に電圧の変化で電流を変化させる(電圧制御)。ユニポーラトランジスタunipolar transistor(「ユニポーラunipola」とは、n型またはp型の半導体と電極から構成され「1極の」という意味から、ユニポーラ型と呼ばれている)機能により、電流の通路を一種類の半導体で電流の流れる経路を1極性にする。

ユニポーラトランジスタは、電界効果トランジスタField Effect Transistor/FET)とも呼ばれ、一般的には英名の頭文字から取った「FET」と言われている。

電子回路でのFETの主要な役割は、バイポーラトランジスタと同じく増幅作用とスイッチングであるが、FETは電圧駆動であるため、バイポーラトランジスタと比べスイッチングが速く、消費電力が少ない。そのため、デジタルICで使われるスイッチングのFETには、ほとんどの場合MOS型FETが使用されている。MOSという名称は「Metal Oxide Semiconductor」の略であり、その名の通り電極(金属Metal)と酸化膜Oxide、半導体Semiconductorで構成されている。

その他にも、光信号によって電流を制御するフォトトランジスタ(照射された光によって発生する光電流を数百倍に出力できる素子)や、電気が一度流れるとオンのままになるサイリスタなど、さまざまな分野で急拡大している。

トランジスタ Transistorは、価電子4のゲルマニウムGeやシリコンの結晶を利用して作られる。信号を増幅したり、電気的にON/OFFをコントロールしたりするスイッチ機能を持った半導体素子である。

トランジスタ Transistorは、価電子4のゲルマニウムGeやシリコンの結晶を利用して作られる。信号を増幅したり、電気的にON/OFFをコントロールしたりするスイッチ機能を持った半導体素子である。トランジスタでは、ONとOFFのちょうど中間地点、微妙なON状態になり、少し電流が流れ初めているような状態になる。この状態をうまく利用することでトランジスタの増幅作用が機能する。トランジスタの構造は、+の性質を持つ「p形半導体」と-の性質を持つ「n形半導体」を3層に組み合わせて作られる。

1947年に米国ベル研究所でバーディーンやブラッテンによって開発され、真空管に代わる電子素子として様々な電子機器に組み込まれるようになった。

画期的なトランジスタ式計算機(コンピュータ)の登場により、コンピュータは大きな成長を遂げていく。それまでは使用電力も発熱も膨大となる真空管を使っていたが、トランジスタによって大幅に小型化され、携帯できるようになった。これをウェハwafeに抵抗などと共に配置して機能させるのが集積回路である。

ウェハとは、ICチップ(半導体集積回路)の材料となる、半導体物質の結晶でできた円形の薄い板で、高純度の原材料物質を円柱状に加工した「インゴットingot」を加工機械で正確に薄くスライスして製造される。ケイ素の単結晶でできたものが一般的で、これを特に「シリコンウェハsilicon wafer」と言う。

抵抗器 Resistorは、トランジスタやコンデンサと共にICの部品として搭載され、電流の制限や電圧の分圧などの用途に使われる。

抵抗器は、本来、電気を流れにくくする電子部品であり、流れる電気の量を制限したり調整したりすることで、 電子回路を適正に動作させる役割をもつ重要な部品である。通常「抵抗」と言われている。導体の中で抵抗率の高いものが抵抗体の材料となる。例えば、セラミックスの円筒の表面に焼き付けられた炭素の皮膜が抵抗体となり、らせん状の切り込みで抵抗値が調整されている。

金属皮膜抵抗器抵抗体では、ニッケルクロム合金などの金属を使っている。温度による抵抗値の変化やノイズが少ないのが特長で、精度が優れている。

可変抵抗器では、抵抗値を自由に変えられる。電子回路を構成する部品のうち、可変抵抗器は、電子部品の中で最もベーシックな抵抗器の一種である。つまみを動かすことで抵抗体の長さが変わる仕組みで、オーディオなどの音量調整回路で使われる。

直列接続された各抵抗により分圧される電源の電圧の大きさは、抵抗の大きさに比例する。「キルヒホッフの第2法則」により、電源電圧は電圧降下の和と等しいとされている。電源電圧が抵抗の大きさに比例して、分かれることを「電圧の分圧」と呼ぶ。

目次へ

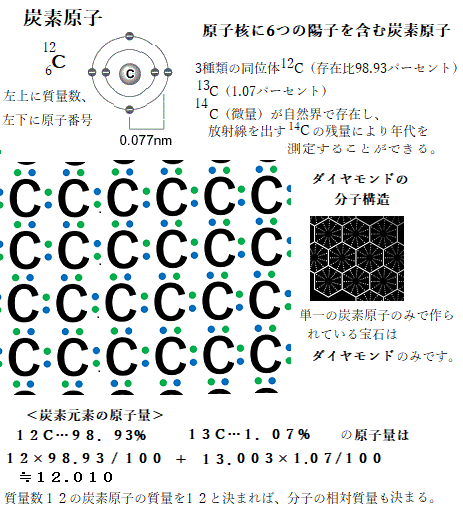

単体で分子を作る物質には、酸素・水素・塩素・窒素などがある。一方、単体で分子を作らない物質が、鉄・銅・銀などの「金属」や「炭素」・「硫黄」などがある。化合物では酸化マグネシウムや塩化ナトリウムなどがある。

ダイヤモンドの原子は炭素であるため、単一の炭素原子のみで作られている宝石はダイヤモンドのみであり、化学式は「C」になる。ダイヤモンドの炭素同士の「共有結合」の構造は「ダイヤモンド型構造」と呼ばれ、炭素原子同士が強力に結びついている。

ダイヤモンドの原子は炭素であるため、単一の炭素原子のみで作られている宝石はダイヤモンドのみであり、化学式は「C」になる。ダイヤモンドの炭素同士の「共有結合」の構造は「ダイヤモンド型構造」と呼ばれ、炭素原子同士が強力に結びついている。共有結合するような原子には14族元素のダイヤモンド(C)、シリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)などがある。これらは、最外殻電子(価電子)を4個持ち、最近接原子数(配位数)4、第2隣接原子数(次に隣接する原子の総数)12 で正四面体結合するダイヤモンド構造をとることが多い。基本的にダイヤモンド型構造になるのは、14族元素が共有結合結晶をしている場合がほとんどである。

1つの炭素原子に対して4つの炭素原子が正四面体の頂点の方向に共有結合しており、これが多数結合した構造をしている。ダイヤモンドは無色の固体である。共有結合の結晶であることから非常に融点・沸点が高く、地球上においてもっとも硬い物質として知られる。電気は通さないが、熱はよく通す。

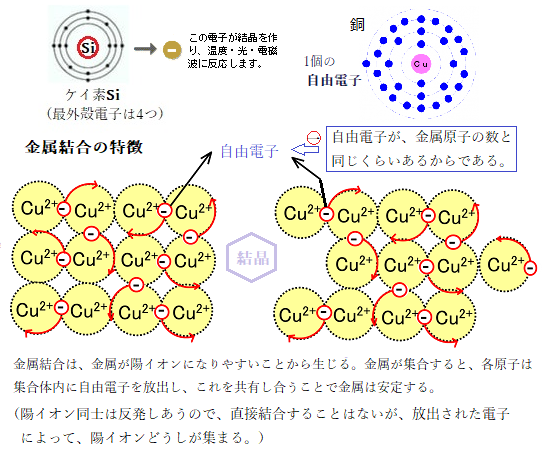

「物質は電気を通せるか?」を基準に、「導体」「半導体」「絶縁体」に分類される。「半導体」は、電気を良く通す「導体」と電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を持つ物質である。一般的に金属は電気をよく通すが、これは金属元素同士が結合する際に、金属の中を自由に動き回ることができる自由電子が、金属原子の数と同じくらいあるからである。

原子同士を結びつけている機構が、金属では金属結合、非金属ではイオン結合や共有結合というように金属と非金属では異なる。金属元素同士の金属結合metallic

bondは、金属元素の多数の原子が集まって結合し、結晶となっている。

原子同士を結びつけている機構が、金属では金属結合、非金属ではイオン結合や共有結合というように金属と非金属では異なる。金属元素同士の金属結合metallic

bondは、金属元素の多数の原子が集まって結合し、結晶となっている。金属の原子が多数で結合するとき、各金属原子が最外殻の価電子を放出して「陽イオン」になる。陽イオン同士は反発しあうので、直接結合することはないが、放出された自由電子を介して、陽イオン同士が集まる。この電子は陽イオンの間を自由に動き回ることができる。

金属の結晶は、金属の原子イオン(陽イオン)が自由電子を介して互いに引き合って結合していることになる。つまり、金属の結晶を構成している粒子は陽イオンと自由電子である。自由電子の位置に自由度があるほど、その運動性に自由度が増す。この自由電子によって金属の様々な特性が実現される。

成分元素の原子の数の比を表したものが組成式、1個の分子中に含まれている原子の数を、すべて表したもの分子式である。分子式は、つまり組成式を整数倍したものになる。(分子式)=(組成式)×nの関係式が成り立つ。

金属は、単独の分子としては存在せず、銅なら銅原子が、鉄なら鉄原子が、銀なら銀原子が膨大な量となって結合して存在する物質である。これを可能にしているのは金属の原子間を自由に動き回る自由電子で、このような結合を金属結合と言う。銅・鉄・銀は、単一の銅・鉄・銀の原子が特定の格子状に並んで結晶を作っている物質であるから、分子式で表さずに、単体の金属の元素記号がそのまま用いられ、組成式Cu・Fe・Agとして表記される。

金属の高い導電性・熱伝導性は、その伝導を担う自由電子が一つの原子に束縛されず、自由電子として移動することによって熱や電気のエネルギーが容易に運ばれるからである。金属光沢もまた、自由電子の存在に由来する。様々な大きさのエネルギーを吸収できる自由電子は、広範囲の波長の光を吸収することができ、その自由電子が即座に光を放出する。この高い反射性により、金属の光沢が生み出される。

金属の高い展延性も、金属結合の仕組みに由来する。金属結合では、結合に貢献している自由電子が、近くの電子と位置を交換したり移動したりできる。そのため、金属は加わる力により結合面がずれても、金属の結晶中の陽イオンは自由電子によって引き合っているので、粒子の位置がずれても互いに引き合う力は変わらないため金属結晶自体は即時に復元する。この原子同士の柔軟な再結合により、金属は変形しやすくなっている。

鉄に炭素を加えると硬くなるのは、金属は異種の元素の介在により原子同士の柔軟性が損なわれ、展延性が弱まり硬くなるからである。実際に使用されている鉄のほとんどは炭素を0.02%〜2.1%含んだ鋼や、炭素を2.1%〜6.7%含んだ鋳鉄である。

金属は電気を伝えることから導体と呼ばれる。これに対して自由電子をもたず、電気を通さないものを絶縁体と言う。単体の共有結合からなるケイ素SiやゲルマニウムGeなどは、4個の価電子を持つことにより導体と絶縁体の中間的な性質を持つ半導体の素材となり、太陽電池や集積回路などに利用されている。

金属は電気を伝えることから導体と呼ばれる。これに対して自由電子をもたず、電気を通さないものを絶縁体と言う。単体の共有結合からなるケイ素SiやゲルマニウムGeなどは、4個の価電子を持つことにより導体と絶縁体の中間的な性質を持つ半導体の素材となり、太陽電池や集積回路などに利用されている。金属は高温に熱するほど電気抵抗が大きくなる。これは、高温により金属原子自体の熱運動(振動)が激しくなり、自由電子の移動が阻害されるためである。金属は、低温になると電気抵抗が0になる場合がある。この現象を超電導と言う。

リニア中央新幹線は、超電導磁気浮上式鉄道と呼ばれ、極低温まで冷却された超電導磁石が生み出す強力な磁力により、車体全体を浮上させ摩擦抵抗なく走行する。

地球上に広汎に存在する資源量豊富な元素、マグネシウム(Mg)とホウ素(B)から調製される二ホウ化マグネシウムMgB2が超電導になることが発見された。実際に超電導体として使うには、極低温が必要があるが、それでも二ホウ化マグネシウム化合物の最高の超伝導転移温度は、絶対温度39度(セ氏ー234度)程度である。

MRI(Magnetic Resonance Imaging;磁気共鳴画像診断)の画質は、磁場強度(MRI装置では大きな磁場が必要)の影響を大きく受けるため高磁場装置の開発が大きな課題の一つであった。MgB2を材料に超電導磁石が開発され、磁場のない状態から10分以内に磁場の生成が可能となり、手術中に複数回、人体頭部のMRI撮像が可能となった。MRI検査により、癌の有無や他の臓器への転移などを調べたり、その治療の効果を判定し、治療後の再発予防など、さまざまな精密な画像検査が可能になった。

(MRIでは体内にある水素原子核から発生する極めて微弱な電波を受信して画像化する。そのため見たい部分に電波のアンテナとなる受信コイルを装着してから検査を始める。撮像が始まると装置から「コンコン」という音が発するのは、必要な断層像を得るために加えられる微弱な磁場によるもので、撮影中ずっと鳴り続ける。)

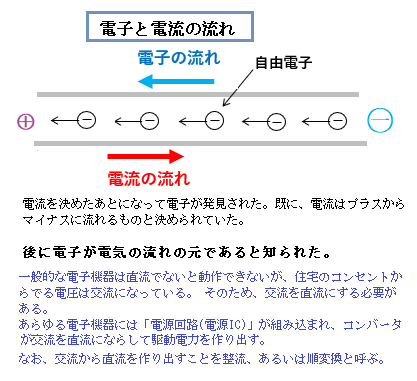

金属に電圧を加えると自由電子(-)が動き回り、金属イオンのすきまを縫うようにして+極のある方向へ動いていく。これにより電荷が移動し電気が流れる。電子工学におけるキャリアとは、電荷を運搬するもののことを言う。

半導体に熱などのエネルギーが加えられると価電子が伝導帯に励起され、その電子は自由電子となる。

半導体に熱などのエネルギーが加えられると価電子が伝導帯に励起され、その電子は自由電子となる。ホールは、本来シリコン原子Siのプラス核電荷と周回する電子の総電荷量バランスが均衡している状態より、励起により電子が不足していることで原子の電気的なバランスはプラスに偏ると、そのためホールは擬似的に正電荷のように働き、周囲に存在する自由電子に対し引力が働く。

周囲の電子に働く引力は、その電子が既に拘束されている原子核の方が距離的に近いため、ホールから受ける電気力より大きいため自由にホールが移動することはない。

この状態で外部から電界を与えられるとホール(プラス電荷)の周囲に存在する電子に対して既に働いている電気力に加え、電界からの電気力がさらに加わり、ホール周囲の電子は弱い電気力でも動くことが可能になる。すると、ホール周囲の電子が次々に位置を変えちょうどホールが電界方向に移動するように見える。

このように半導体での電流の流れは、伝導帯の自由電子または価電子帯のホールによって電荷が運ばれることによって生じる。このようなマイナス自由電子およびホール(正孔)のように電荷を運ぶ存在をキャリアと呼ぶ。

半導体は金属のように豊富な自由電子を持たない。半導体は、流れてくる電気の状態によって導体としてふるまったり、絶縁体としてふるまったりする。電圧がかかると、電子が足りない穴を埋めるように電子が順番に動いていったり、金属結合よりも少ない自由電子で電気を運んだりする。

目次へ

1つの原子に含まれている電子の数は、原子番号の値と同じ数があり、原子核の周囲にある電子は、電子殻に存在して、それぞれの電子殻に入ることができる電子の数の最大値は、原子核に近い方から、K殻に2個、L殻に8個、M殻に18 個、N殻に32個、O殻に50個と決まっている。その電子の最大数は 2n2 の数式で表すことができる。

固体中で電子は大きく二種類に分けられる。一つは内殻電子と呼ばれ、原子核の周りの内側の電子軌道を回り、原子核と強い結合関係があるため、その原子核の周辺にのみとどまっている電子と、二つ目は原子の最外殻側の電子軌道を回り、原子核とはあまり強く結合していない電子とがある。後者の比較的大きい軌道半径の電子を外殻電子(価電子)と呼び、それより軌道半径が小さい前者の電子を内殻電子と呼ぶ。

固体中で電子は大きく二種類に分けられる。一つは内殻電子と呼ばれ、原子核の周りの内側の電子軌道を回り、原子核と強い結合関係があるため、その原子核の周辺にのみとどまっている電子と、二つ目は原子の最外殻側の電子軌道を回り、原子核とはあまり強く結合していない電子とがある。後者の比較的大きい軌道半径の電子を外殻電子(価電子)と呼び、それより軌道半径が小さい前者の電子を内殻電子と呼ぶ。最外殻電子は、原子同士を結合させる働きをするので一カ所に留まることなく、固体中であっても、その特定の原子に属しているとまでは言えない独自性が強い。それでも原子や物質の性質に大きく影響しているのが、この電子である。言わば、分子の中の電子には、化学結合に関わる外殻電子(価電子)と関わらない内殻電子がある。

固体物理や半導体の分野では、電子のエネルギー準位energy levelごとの性質を考えるためにバンドという用語を使う。電子のエネルギー準位は、その原子内における、それぞれの特有なエネルギー状態を示す。各々の電子は原子の周りの離散的な飛び飛びの軌道に存在する。普通の状態では、電子は、静電気的な引力で原子核に引きつけられるため、内側の電子殻にあるものほどエネルギーが低く安定している。電子は原子のエネルギーが最小となるように、低いエネルギーの軌道(原子核に近い軌道) 順から詰まっている。この状態を基底状態Base stateと呼び、基底状態の原子は安定しているが、その原子に、熱や光を与えると、原子のエネルギーが高まる。このような状態を励起状態Excited stateと言う。この時、軌道上にある電子が、さらに外側の軌道にある高いエネルギー準位を持つ電子へ移動することができる。しかし、この励起状態にある電子は、安定していない。電子は内側の電子殻に移動して戻ろうとする。その際に光を発してエネルギーを放出する。

原子内の電子は、光を吸収することによってエネルギーを手に入れ、それにより、より外側の高いエネルギー準位へと移動することができる。電子が最初のエネルギー準位 n = 1 から 2番目のエネルギー準位 n = 2 に飛び移ろうとすると、2番目のエネルギー準位は1番目のエネルギー準位よりも高いエネルギーであるため、 n = 1 から n = 2 に移るには、 電子はエネルギーを手に入れなければならない。

原子内の電子は、光を吸収することによってエネルギーを手に入れ、それにより、より外側の高いエネルギー準位へと移動することができる。電子が最初のエネルギー準位 n = 1 から 2番目のエネルギー準位 n = 2 に飛び移ろうとすると、2番目のエネルギー準位は1番目のエネルギー準位よりも高いエネルギーであるため、 n = 1 から n = 2 に移るには、 電子はエネルギーを手に入れなければならない。電子は、それに必要な光エネルギーを吸収することによって 手に入れることができるが、逆に2番目のエネルギー準位から、1番目のエネルギー準位を下がるときには、 光を放射することによってエネルギーを外に放出しなければならない。

原子は、光子と呼ばれる個々の塊として光を吸収したり、放射したりする。 そのため、それぞれの光子は決まったエネルギーをも持っている。 電子が n = 1 と n = 2 の間を遷移するときには、 厳密に 10.2 eV のエネルギーをもつ光子だけが吸収されたり、 放射されたりする。

一方、エネルギー準位の低い方へ原子が移動する時は、光を放射することによってエネルギー準位を下げる。

この様に、光を放出したり吸収したりして基底状態や励起状態など、それぞれの電離状態(エネルギー準位)の間を移り変わることを「遷移transition」と言う。

原子が単独で存在する場合の周回する電子の軌道は、飛び飛びのエネルギー準位に配列される。エネルギー準位とは、電子が存在できる場所のことであれば、原子核などの電荷がつくる電界中の電子の位置エネルギーを示す物理量と言える。原子が1個でなく、多数(n個)の原子が集まったときは、もともと1本だったエネルギー準位は概念的に、n本にわかれた帯状になる。これがエネルギー帯(エネルギーバンド)と呼ばれる。

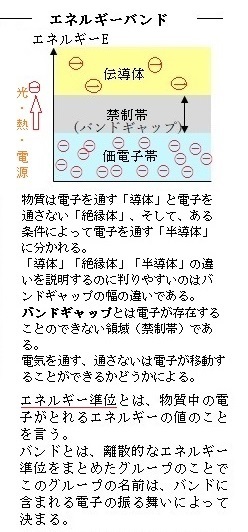

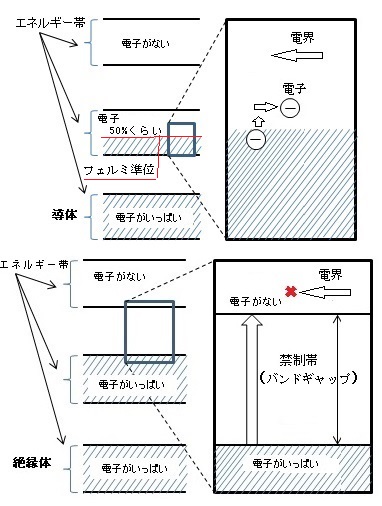

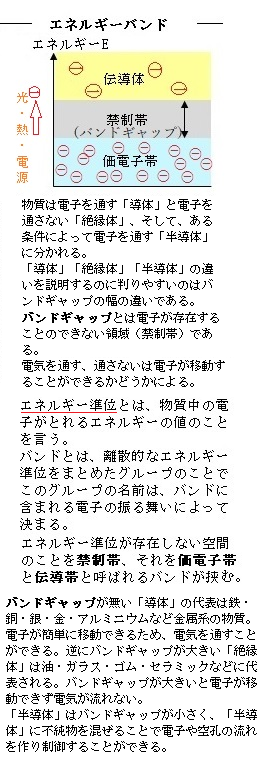

伝導帯conduction bandとは、結晶のバンド構造の中で、電気伝導に寄与する自由電子が通るエネルギー帯で、価電子帯の次にエネルギーが高いエネルギーバンドのことを言う。基底状態の時には、伝導帯には束縛電子がなく空である。熱や光や電源に励起されて、価電子帯の電子が伝導帯に移り、伝導帯に半分くらいの電子が移動するとき、電子は一番移動しやすくなから、この時が一番、電流が流れやすくなる。

伝導帯conduction bandとは、結晶のバンド構造の中で、電気伝導に寄与する自由電子が通るエネルギー帯で、価電子帯の次にエネルギーが高いエネルギーバンドのことを言う。基底状態の時には、伝導帯には束縛電子がなく空である。熱や光や電源に励起されて、価電子帯の電子が伝導帯に移り、伝導帯に半分くらいの電子が移動するとき、電子は一番移動しやすくなから、この時が一番、電流が流れやすくなる。空(から)のバンドギャップ(禁制帯)に接し、まばらに自由電子が散在するエネルギー帯であれば、この領域では、自由電子が容易に移動できるバンドとなる。

禁制帯forbidden bandとは、価電子帯と伝導帯の間にあるバンドギャップを示す。この禁制帯は、導体では価電子帯と伝導帯が重なっているため、非常に狭くなっている。半導体では比較的狭いが、自由電子の移動を完全には妨げない。絶縁物では、このエネルギーギャップが幅が広いため自由電子の移動が困難になっている。

価電子帯valence bandとは、物質内を電子のエネルギー帯energy bandで表した時の、電子が存在できる帯bandである。一番外側の自由電子の軌道上にあり、絶縁体や半導体において、価電子(自由電子)によって満たされたエネルギー帯のことを言う。この価電子帯には大量の電子が存在する。ただし、あまりにも電子が多すぎるため、価電子帯中の電子は身動きがとれないため、これらの電子だけでは電気伝導に寄与しにくい。

光・熱・電源などの影響で価電子帯中の自由電子が伝導帯に移動すると、その電子があったホールには相対的に正に帯電することになる。この正に帯電したところを、電子の穴ということでホール(正孔)と呼ぶ。その価電子帯のホール(正孔)が電気の伝導に働く。価電子帯はホールで埋め尽くされているわけではないので、このバンド中ではホールは身動きをとりやすい。例えば、p型半導体は、多数のホール(+)がキャリアとして働き自由電子(一)を通すことができる。

電子は熱や光などのエネルギーを受けると、高いエネルギー準位へとジャンプする。ジャンプはランダムだが、低めのエネルギー準位ほどジャンプしやすいが、より高いエネルギー準位へのジャンプの頻度は少ない。つまり、高いエネルギー準位ほど電子がいる確率は小さく、反対に低いエネルギー準位では電子がいる確率は大きくなる。そのため、エネルギー準位が高い所から低い所へ向かって、電子がいる確率は0%から100%へ変化していくことになる。すると、この分布範囲の中央付近に電子の存在する確率が50%になるエネルギー準位が存在することになる。この電子のいる確率が50%になるエネルギー準位を、「フェルミ準位」と言う。

導体の場合では、電子がいっぱいになっているエネルギー帯では、電子が動けないので電気の流れに関与できない。また、電子がまったくないエネルギー帯では、電気を運ぶ自由電子がないので電気を流すことはできない。つまり、電気の伝導に関係することができるのは、電子が少しある真ん中のエネルギー帯となる。

導体の場合では、電子がいっぱいになっているエネルギー帯では、電子が動けないので電気の流れに関与できない。また、電子がまったくないエネルギー帯では、電気を運ぶ自由電子がないので電気を流すことはできない。つまり、電気の伝導に関係することができるのは、電子が少しある真ん中のエネルギー帯となる。真性半導体のフェルミ準位は禁制帯(バンドギャップ)のほぼ中央に位置する。これに対して、n型半導体では不純物の添加により自由電子が多めに存在するため、フェルミ準位が禁制帯の中央から伝導帯よりにシフトしている。

一方、p型半導体では不純物の添加により正孔が多く存在するため、フェルミ準位が禁制帯の中央から価電子帯よりにシフトすることになる。

上の「導体」の図の中央部分のエネルギー帯を拡大すると、図でいま、左向きの電界がかかっているとすると、電子は電界に引っ張られて電界と逆方向に移動する。そのため、電界の方向への電流が流れることになる。

「絶縁体」の図の場合は電子がいっぱいのエネルギー帯と電子がないエネルギー帯なので、電子が移動できないので電気が流れない。

このエネルギーギャップの広さによって電気の通りやすさに違いが生じる。

ここにもう1個の原子を近接させて配置すると2個の原子核のもつプラス電荷がつくる電界の分布に変化が起こり、それまで電子が周回していた軌道にも変化が起こる。

電子が持つエネルギーは離散的な値となる。このことはプランクの量子仮説によって明らかとなっている。

電磁波を1つの粒子と考えて、そのエネルギーとその電磁波の振動数νとおくとき、次の関係が成り立つ。

E=hν

この式は、光の振動数νとエネルギーEの関係式である。

プランク定数で、次の定数となっている。

[h ≒6.62607015×10-34[m2kg/s]

量子力学はこの重要な公式から始まる。

電子のエネルギー準位が落ちたときには、その落ち幅に対応した振動数の光が放出されることになる。この式はその光の振動数の計算に非常に役に立つ。

電子が持つエネルギーは、離散的な飛び飛びの値となることが、プランクの量子仮説によって明らかとなっている。

原子核のまわりの電子もまた、離散的なエネルギーの値を持つ。このように、物質中の電子がとれるエネルギーの値のことを、その物質のエネルギー準位とよぶ。

エネルギーバンドとは、離散的なエネルギー準位をまとめたものである。このグループの名前は、バンドに含まれる電子の振る舞いによって決まる。バンド理論には、電子が多すぎて身動きがとれない価電子帯、電子が動きやすく電気伝導に寄与できる伝導帯、そもそも電子が存在できない禁制帯の3種類の領域が存在する。エネルギー準位が存在できない禁制帯を、価電子帯と伝導帯と呼ばれるバンドが挟んでいる。電子が価電子帯と伝導帯を行き来するには、禁制帯を超えられるだけのエネルギーを吸収または放出しなければならない。

このバンドの幅や形状は、物質ごとに決まっている。

実はエネルギー準位には、原子が結合するごとに分裂するという特徴がある。例えば、2つの原子が結合すれば、エネルギー準位も2つに分裂する。さらに3つ原子が結合すれば、そのエネルギー準位も3つに分裂する。

固体とは無数の原子が結合したものだから、エネルギー準位も大量に存在することになる。だから、固体のエネルギー準位は、図にすれば無数のエネルギー準位が並んでいるように見えるのである。

価電子帯・伝導帯・禁制帯

価電子帯について

電子は基本的にエネルギーが低い準位をとりたがるため、価電子帯には大量の電子が存在する。ただし、あまりにも電子が多すぎるため、価電子帯中の電子は身動きがとれない。そのため、これらの電子は電気伝導に寄与しにくい。

そのかわりに、価電子帯ではホール(正孔)というものが電気伝導に影響を及ぼす。何らかの影響で価電子帯中の電子が伝導帯に移動すると、その電子があったところは相対的に正に帯電することになる。この正に帯電したところを、電子の穴ということでホールと呼ぶ。価電子帯はホールで埋め尽くされているわけではないので、このバンド中ではホールは身動きがとりやすい。だからp型半導体は、ホールを多数キャリアとして電流を通すことができる。

伝導帯について

禁制帯に接する、電子にとってエネルギーが大きい側にあるバンドが伝導帯である。エネルギーが高い伝導帯は、価電子帯と比べて電子が少なくスカスカなため、電子の移動が容易である。そのため、伝導帯中の電子は電気伝導に影響する。

禁制帯について

禁制帯とは、価電子帯と伝導帯に挟まれている空間のことである。バンドギャップと呼ばれることもある。

禁制帯はエネルギー準位を全く含まないため、電子が存在できない場所となっている。そのため、不純物が無い結晶では、電子は必然的に価電子帯と伝導帯の どちらかに属するエネルギー準位をとることになる。

バンド間の電子のやりとり

価電子帯の電子が伝導帯に励起されるには、最低でも禁制帯を超えられるだけのエネルギーを得る必要がある。逆に伝導帯のエネルギーが価電子帯に落ちてくる場合は、その落ち幅に対応したエネルギーが放出されたことになる。これらのエネルギーが光として電子に吸収、または電子から放出される場合、そのエネルギーは

E= hν に対応することになる。

ここで、Eは光のエネルギー、h はプランク定数、νは光の振動数である。つまり、適切なバンド幅を持つ物質を選べば、任意の波長の光を放出できるということになる。この性質を利用したものが、発光ダイオードやレーザである。

バンドという考えを利用すると、半導体部品の挙動について説明しやすくなる。レーザやトランジスタの仕組みなどには、バンドという考えは不可欠な要素となっている。

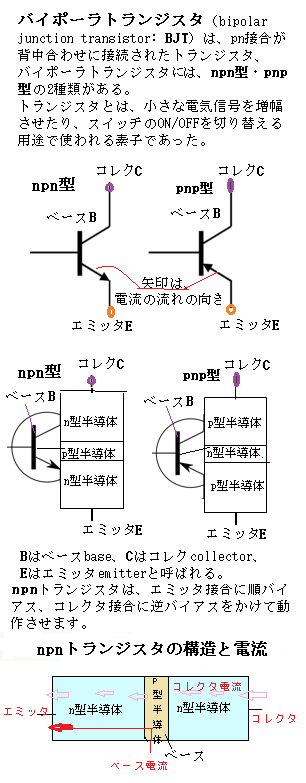

バイポーラトランジスタとは

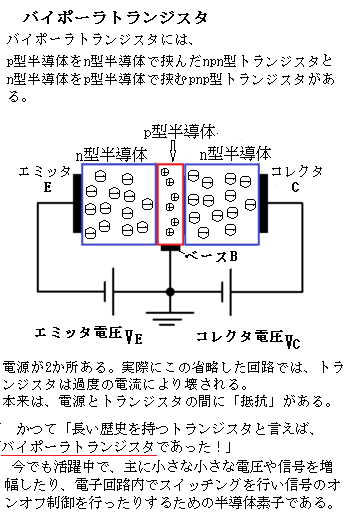

かつて「長い歴史を持つトランジスタと言えば、バイポーラトランジスタであった!」バイポーラトランジスタは、キャリアとして自由電子とホール(正孔)の2つを持つために(「双極の」意味)という名がついている。

今でも活躍中で、主に小さな電圧や信号を増幅したり、電子回路内でスイッチングを行い信号のオンオフ制御を行ったりするための半導体素子である。

それまでは、真空管を用いて増幅が行われていたが、サイズが大きすぎることや寿命が短く信頼性も低かった。また、消費電力や発熱が大きいなど、課題が多くあった。1947年、アメリカのベル研究所でトランジスタが開発されたことにより、電子デバイスは劇的に進化していく。

最初のトランジスタは点接触トランジスタPoint-Contact Transistorと呼ばれたものであったが、

点接触型トランジスタの発明から5週間後の翌年、1948年1月、接合型トランジスタ―現在のバイポーラトランジスタが発明された。この接合型トランジスタは、動作が不安定であった点接触型に比べて、安定した動作が可能で、量産も容易な構造であった。しかも、機器の小型化・高精度化・高効率化、なにより低消費電力化に大きく貢献した。

点接触型トランジスタの発明から5週間後の翌年、1948年1月、接合型トランジスタ―現在のバイポーラトランジスタが発明された。この接合型トランジスタは、動作が不安定であった点接触型に比べて、安定した動作が可能で、量産も容易な構造であった。しかも、機器の小型化・高精度化・高効率化、なにより低消費電力化に大きく貢献した。npnバイポーラトランジスタ(npnトランジスタ)は、エミッタがn型半導体、ベースがp型半導体、コレクタがn型半導体で構成されている。エミッタ・ベース・コレクタそれぞれに、適切な極性の電圧を加えると、トランジスタに電流が流れるようになる。

例えば、ベースとエミッタの間に、ベースが正電圧、エミッタが負電圧となるように電圧を印加し、コレクタとエミッタの間に、コレクタがベースよりも高い正電圧、エミッタに負電圧を加える。

するとn型半導体のエミッタ側から、自身のキャリヤである自由電子がベースに流れ込む。その電子の一部はp型半導体にあったベースの正孔に捉えられてベース電流となり、残りの大半はコレクタに電流となってに達する。つまり、ベースが非常に薄い作りなので、エミッタからベースに流れ込む電子のほとんどは、ベースの正孔に捕まえられずにベースを突き抜けてコレクタへ流れている。

(電子の進む方向と電流の方向は逆であることにご注意)。

キャリヤではなく電流で考えると、エミッタを流れる電流は、ベース電流とコレクタ電流の2つの流れになる。ベース-エミッタ間電圧とエミッタ方向の電流との間には、電圧を増やすと電流が増加するという関係がある。それはベースとエミッタがpn接合ダイオードを形成しているからである。

しかし、ベース電流が無視できるほど小さいので、エミッタ電流とコレクタ電流はほぼ同じ電流値となるので、ベース-エミッタ間電圧を少し増やすだけでは、ベース電流の方はほとんど増えないのに対し、コレクタ電流の方は指数関数的に大幅に増加する。これはベース電流を入力電流、コレクタ電流を出力電流と考えれば、入力電流の増加分が、出力電流を大きく増幅させていることを示す。

npnトランジスタとpnpトランジスタの基本的な動作に違いはない。npnトランジスタのキャリヤが自由電子、pnpトランジスタのキャリヤがホール(正孔)であることくらいであるが、実際のトランジスタの性能は、pnpトランジスタよりもnpnトランジスタの方が高い。

電子と正孔ではキャリヤとしての移動度が違うようで、電子の方が正孔よりも動きやすいようで、高周波性能では一般的にはnpnトランジスタが優れている。

1968年、後にユニポーラトランジスタとして区分されるシステムLSI(シーモスCMOS)が登場した。それ以降、CMOSは、コンピュータのCPUを構成する基本回路として利用され、現在、システムLSIといえばCMOS、といわれるほど使われている。集積化が容易なこちらが徐々に主流となってはいくが、バイポーラトランジスタもまだ健在である。

シーモスは、complementaryコンプリメンタリー、metal-oxideメタルオキサイド、semiconductorセミコンダクターセミコンダクターの略で日本語にすると、相補型金属酸化膜半導体と言える。

MOS構造(金属と半導体の間に薄い酸化膜が挟まれた構造)のp型トランジスタとn型トランジスタを組み合わせたものをCMOSと言う。 トランジスタはソース、ゲート、ドレインの3つの電極を持つスイッチのようなもので、半導体に加える不純物を変えることで、p型とn型の二種類のトランジスタをつくることができる。

このバイポーラトランジスタbipolar junction transistorとユニポーラトランジスタunipolar transistorとの違いは、前者は半導体中において、正孔と自由電子がともに動作に関与するが、後者は正孔または自由電子どちらか一方が動作に関与する。つまり、動作にプラス・マイナス両極のキャリアが関与するがゆえに、バイポーラと呼ばれ、npn型・pnp型の2種類があり、pn接合が背中合わせに接続されたトランジスタである。このバイポーラトランジスタが電流駆動であることに対し、ユニポーラトランジスタは電圧駆動になる。

このバイポーラトランジスタbipolar junction transistorとユニポーラトランジスタunipolar transistorとの違いは、前者は半導体中において、正孔と自由電子がともに動作に関与するが、後者は正孔または自由電子どちらか一方が動作に関与する。つまり、動作にプラス・マイナス両極のキャリアが関与するがゆえに、バイポーラと呼ばれ、npn型・pnp型の2種類があり、pn接合が背中合わせに接続されたトランジスタである。このバイポーラトランジスタが電流駆動であることに対し、ユニポーラトランジスタは電圧駆動になる。ユニポーラトランジスタは、N型またはP型の半導体の1個の電極と接合されされているから、ユニ(一つの意味)ポーラ(極性)型(ユニポーラunipola)と呼ばれた。PとNの半導体の2個の電極から電流が流れるバイポーラ型と異なり、電流の通路は一種類の半導体で構成される。また、トランジスタは電流によって制御するが、FETは電圧により制御する。

ユニポーラトランジスタは、製法の違いにより、MOS型と接合型の2種類がある。S(ソース)、G(ゲート)、D(ドレイン)の3端子構造で、G電極の電圧駆動で、D-S間の電流を制御するため、電界効果トランジスタField Effect Transistor(FET)とも呼ばれている。そのためMOS-FETは、キャリア蓄積が無いためバイポーラトランジスタと比較して高速スイッチングに向くとされている。

また、ゲート電流が微少のため、大電力の場合でもバイポーラの場合のようにダーリントン回路(一つのパッケージ内に2個のトランジスタが内蔵されるため、電流増幅率が二つのトランジスタの電流増幅率の積となるため非常に大きくなる。)を組む必要がない。

目次へ

電気を流す仕組みの違いによって、半導体はP型半導体とN型半導体の2種に分けられている。p型半導体では、電子が足りない穴を埋めるように順番に動いていく。シリコンのような4価元素に、非金属元素の性質を持つ3価のホウ素boron(B)の添加物を混ぜたものがp型半導体になる。

つまり、共有結合で電子が1つ不足するので、正に帯電することになる。

つまり、共有結合で電子が1つ不足するので、正に帯電することになる。n型半導体は、金属結合よりも少ない自由電子で電気を運ぶ。シリコンのような4価元素にリンphosphorus(P)などの5価の添加物を混ぜたものがn型半導体になる。つまり、電子が1つ余っている分、負に帯電していると考える。(リンは人体内のさまざまな器官・細胞に存在している。)

このp型半導体とn型半導体を1つの結晶としてつなげたものがpnダイオードで、ダイオードの中では最も一般的に使われている。pnダイオードではp型半導体につながる電極をアノードanode(A)、n型半導体につながる電極をカソード(英: Cathode,独: Kathode K)と呼ぶ。

アノードとは、外部の回路から電流が流れ込む電極を言う。それは、外部回路に向かい電子が流れ出る電極である。対極をカソードと言う。一般的に電位(電圧)の高低の違いを正極・負極というのに対して、電流の向きの区別にアノード(陽極)・カソード(陰極)が用いられている。ダイオードの一種であるLEDはLight

Emitting Diodeの略で、日本語では「発光ダイオード」と呼んでいる。LEDには、「極性」があり、その陽極(+極)を「アノード」、陰極(-極)を「カソード」と言う。

アノードとは、外部の回路から電流が流れ込む電極を言う。それは、外部回路に向かい電子が流れ出る電極である。対極をカソードと言う。一般的に電位(電圧)の高低の違いを正極・負極というのに対して、電流の向きの区別にアノード(陽極)・カソード(陰極)が用いられている。ダイオードの一種であるLEDはLight

Emitting Diodeの略で、日本語では「発光ダイオード」と呼んでいる。LEDには、「極性」があり、その陽極(+極)を「アノード」、陰極(-極)を「カソード」と言う。(具体的には2種類存在する。1つは自由電子(伝導電子)である。これは負に帯電している粒子である。もう一つは電子の穴(ホール)によって正孔を生じさせ、自由電子とは違い、隙間なく電子が埋められた状態から、一つの電子だけ抜けば、電子は負に帯電しているため、電子が抜けた部分は、相対的に正に帯電しているとみなすことができる。この正に帯電した部分をホール(正孔)と呼ぶ。)

一般的な電源は交流電流のため、電流の方向が常に入れ替わっている。ダイオードには決まった方向の電気しか流さない性質がありので、交流電流のうち順方向の電流のみを取り出す。これをダイオードの整流作用と言う。トランジスタやICなどと同じ「能動部品」と呼ばれる半導体を用いた基本的な部品である。電気の流れを整えたり、電圧を一定にしたり、検波したりする。

例えば、ラジオの電波は、本来の通信に使われる高周波に音声などの低周波を合成して作られる。ダイオードにはラジオなどの電波から音声信号を取り出す役割もする。

真性半導体とは、不純物を含まない、あるいはその影響を無視できるような半導体である。シリコンの真性半導体に電界を与えても、価電子は共有結合によって拘束され、伝導帯に自由に移動することのできる自由電子が存在しないため、電流はほとんど流れない。

ところが、シリコン真性半導体に外部から熱などのエネルギーを与えると価電子帯にとどまる電子が熱励起され、基底状態Base stateから高いエネルギー準位Energy levelに達して伝導帯にまで電子を移動させることができるようになり、一方、価電子帯にはホール(正孔)が生じる。

熱により励起される電子を熱電子と呼ぶが、このような励起は熱によるものだけでなく光エネルギーによっても光電効果の現象によって同様に電子を励起させる伝導帯へ移動させられる。この光により励起される電子を光電子と言う。こうしたエネルギーを付加することにより価電子帯が励起され自由電子が伝導帯に移動し、その伝導帯では原子の拘束力が弱いため、小さな電界でも移動することができる電気伝導が生じる。

一方、真性半導体に不純物を加えることで、キャリアの量を調整することができる。このように不純物を含んだ半導体のことを不純物半導体と呼ぶ。14族元素であるケイ素(Si)の真性半導体に不純

物を添加する際のケイ素の最外殻電子は4つである。

物を添加する際のケイ素の最外殻電子は4つである。不純物半導体にはp型半導体とn型半導体の2種類がある。p型半導体とは、キャリアとしてホール(正孔)を用いるような半導体である。p型半導体は主に、ケイ素結晶に13族元素(例えばホウ素B)を不純物として共有結合することで作られる。ケイ素結晶は、ケイ素の最外殻電子(価電子)4個がそれぞれ共有結合している。そこに、13族元素は最外殻電子が3つしかないため、ホウ素がケイ素と共有結合し結晶を作ると、不足した1つの電子分のホール(正孔)が生じる。ホールが生じると、周囲の電子はそのホールを埋めようとして移動する。その結果、元のホールが埋まり、代わりに新しいホールが生まれる。このようなホールの連続移動が絶えず行われる。このようにホールが主要な「多数キャリア」として機能する。

n型半導体とは、キャリアとして自由電子を用いる半導体であるから、n型半導体は主に、ケイ素結晶に15族元素(例えばヒ素As)を不純物として添加することで作られる。15族元素は最外殻電子が5つあるため、この元素がケイ素結晶に入り込むと共有結合できずに余る電子が生じる。この自由電子が移動することで電流が生じる。このキャリアは自由電子であり、この電子はホールほどに電荷の移動に寄与しないため、「少数キャリア」と呼ばれる。

p型半導体とn型半導体の接触面を、「pn接合(pn junction)」と呼ぶ。 「pn接合」により、それぞれのキャリアとなる正孔(+)と自由電子(ー)が引付けあって、境界付近で結合するため消滅する。このpn接合付近はキャリアが存在しなくなるため絶縁状態になっている。それを「空乏層」と呼ぶ。この状態でp型領域に+極をつなぎ、n型領域にー極をつないで電圧をかけていくと、電子が次々にn型領域からP型領域に流れ込み、その過程で、正孔と結合して消滅しなかった電子が+極へ移動して電流が流れるようになる。

目次へ

分子の結晶中では結晶間の距離がオングストローム(Å;1 Åは10⁻¹⁰m)ほどの極小な粒子間であり、しかも原子のそれぞれの電子分布は重なる。電子はフェルミオンfermion粒子(クオークやレプトンなど物質を構成する3世代の粒子)であれば、1つの原子内では、2個以上の電子が量子数で表されるエネルギーやスピンなどが同じ状態を同時にとることはないというパウリの排他律Pauli exclusion principleが働く。

フェルミオンは同じ状態で 2 個以上は存在できない。フェルミオンの全ての粒子は、異なる状態を取らなくてはならない。電子が2個入ることのできる軌道には、同じスピンの電子は入れない。つまり、フェルミオンに分類される電子は一つの状態では一つしか存在しえない。この原理がパウリの排他律と呼ばれる。

フェルミオンは同じ状態で 2 個以上は存在できない。フェルミオンの全ての粒子は、異なる状態を取らなくてはならない。電子が2個入ることのできる軌道には、同じスピンの電子は入れない。つまり、フェルミオンに分類される電子は一つの状態では一つしか存在しえない。この原理がパウリの排他律と呼ばれる。

電子が軌道に存在するかどうかは未だ観測ができていないが、実は、電子は原子の周辺を回ってはいないようだ。「電子軌道に存在する確率が高い」と言えるが、別の場所に電子が存在することも考えられる。 電子が存在する範囲を電子雲と呼ぶが、電子軌道は「電子の存在する確率が高い場所」を示すに過ぎず、それで、電子がどれくらいの確率でその場所に存在するのか教えてくれるのが量子力学で言う波動関数である。

同じ波動関数(電子は粒子であるが、実験の結果、光と同様に干渉縞が現れた)をもった電子は、同じ軌道に入ることができない。電子はスピンをしており、それ自体が回転している。しかも、電子は電荷を持つ。それは、同じ方向でスピンしている電子は同じ電子軌道に入れないことを意味する。電荷を持つ物質が回転すると、磁力を生じる。磁石にはN極やS極があり、同じ極が向き合えば反発する。電子は、N極がN極に近づかないように、互いに反対側を向いた状態でしか、電子軌道に入れない。

原子は、原子核とそれをとりまく一群の核外電子から構成されている。核外電子が占める軌道のうち、内側のものは一般に電子が完全に詰まって閉殻状態(2n2)になっている。最も外側の軌道には部分的に電子が存在している。このような最外殻にある電子(最外殻電子)によって、原子価その他の化学的な性質が支配されるため、それらを価電子valence electron(valence;原子価)と呼ぶ。

最外殻電子と価電子は、結局のところ、希ガス以外は同一で、希ガスを総称するアルゴンAr・ヘリウムHe・ネオンNe・クリプトンKr・キセノンXe・ラドンRnの6元素は、最外殻電子を8個持っているが、その18族元素の最外殻電子は2個のHeを除き、化学的に非常に安定なs2又はs2p6の電子配置を持つため化学的に極めて不活性で、元素相互または他の元素とは化合しにくい。最外殻にある電子の数が8個(K殻の場合は2個)となる電子殻のことを閉殻と言う。原子は最外殻が閉殻となるとき、最も安定する。18族の希ガスの最外殻電子の数は、Heが2個であるが、それ以外の原子は8個である。いずれも無味無臭、無色で、1原子分子の気体(常温)である。融点と沸点は低い。

(電子の軌道は、K殻、L殻と移るに連れて、1種類、2種類と増える。それが、s軌道・p軌道・d軌道・f軌道である。K殻にはs軌道のみだけであるが、L殻にはs軌道とp軌道、M殻にはs軌道とp軌道とd軌道がある。M殻のd軌道に電子が入る前に、N殻のs軌道とp軌道に電子が入る現象も起きる。

(電子の軌道は、K殻、L殻と移るに連れて、1種類、2種類と増える。それが、s軌道・p軌道・d軌道・f軌道である。K殻にはs軌道のみだけであるが、L殻にはs軌道とp軌道、M殻にはs軌道とp軌道とd軌道がある。M殻のd軌道に電子が入る前に、N殻のs軌道とp軌道に電子が入る現象も起きる。軌道の方向の関係で、s軌道は1つだけ、p軌道は各殻に3つずつ、d軌道は各殻に5つずつほぼ等価の軌道を持つ。

p軌道には、px、py、pzがあり、その(x,y,z)は、座標のx軸、y軸、z軸の意味でがあり、各々2コの電子が入る。

つまり、s軌道に2コ、 pxに2コ、pyに2コ、pzに2コ(=p軌道に6コ) の電子が入ると、8コの電子が入り、非常に安定した電子構造なる。 「s2又はs2p6」とは、2コと6コの電子がそれぞれをs軌道とp軌道に入ったという意味である)

原子核は正の電荷をもつ陽子と電荷をもたない中性子からできているので、原子核全体は正の電荷を持つ。これに対して、電子は負の電荷を持つ。正の電荷をもつ粒子と負の電荷をもつ粒子の間には引力が働く。この引力は、粒子の距離が近いほど強く、距離が遠いほど弱くなる。そのため、原子核からの引力が弱いと、原子核から離れやすく、不安定になる。

バンド構造band structure(結晶内の電子のエネルギー準位がとる帯状bandの構造)とは、電子がどんな状態で存在しているかを表す。バンド構造がわかると、どこら辺に電子があって、電子が次にどこに存在するかが計算できる。また電子の状態がわかると物質の性質も分かる。

バンド構造を見ると電子の状態ばかりか、電気を良く通す金属と電気を通さない絶縁体の違いが説明できる。バンドギャップband gapとは、電子が存在することのできない領域(禁制帯)を言う。電気を通す、通さないは、電子が移動できるかどうかによる。バンドギャップが無い「導体」の代表が、鉄・銅・銀・金・アルミニウムなど金属系の物質である。

逆にバンドギャップが大きい「絶縁体」とは、油・ガラス・ゴム・セラミックなどである。純粋なシリコンSiや、半導体金属としての働きは半永久的と言われゲルマニウムGeの結晶も絶縁体に近く、電圧をかけても電気はほとんど流れない。その結晶中の電子同士が固く結合しているため、自由に動き回れる電子が極くわずかしかないためである。結果、バンドギャップが大きいために電子が自由に 移動できずに電気が流れない。

「半導体」は不純物を混ぜることで、電子や空孔の流れを制御することでバンドギャップを小さくする。

電子を余計にもったヒ素Siなどの不純物をほんの少し加えるだけで、導体のような性質に変化する。これは、結晶の中を自由に動き回る電子ができるからである。このヒ素やリンPのように電子を余計にもった不純物が含まれるものをN(negative)型半導体、逆に電子の少ないホウ素Bなどの不純物が入ったものをP(positive)型半導体と呼ぶ。P型半導体では、電子が足りない穴(正孔)が電子の代わりの働きをし、まるで+の電子が動き回るように振る舞う。このN型とP型を接合させることにより、電界の向きによって電気が流れたり流れなかったりする「整流作用」が生じる。

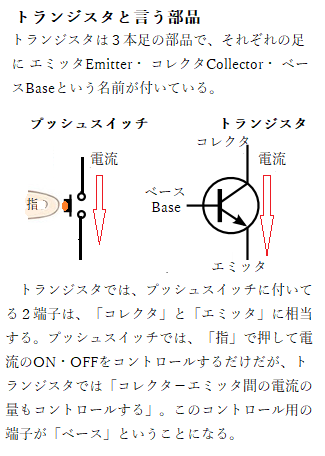

トランジスタでいうと、プッシュスイッチに付いてる2端子は、「コレクタ」と「エミッタ」に相当する。プッシュスイッチでは、「指」で押して電流のON・OFFをコントロールするだけだが、トランジスタでは「コレクタ-エミッタ間の電流の量もコントロールする」。このコントロール用の端子が「ベース」ということになる。 トランジスタには増幅作用があり、ベースに微弱な電流を流すと、それが数100倍になって本流のコレクタとエミッタ間に流れる。つまり、微弱な電流を大きな電流にコントロールする。通常、電圧を上げれば、電流も上がるが、トランジスタでは電圧が上がっても、下がっても、流れる電流は余り変わらない。これが、これまでの電子部品にはないトランジスタの大きな特長となる。それでも、トランジスタは、このベース電流をコントロールする。

トランジスタでいうと、プッシュスイッチに付いてる2端子は、「コレクタ」と「エミッタ」に相当する。プッシュスイッチでは、「指」で押して電流のON・OFFをコントロールするだけだが、トランジスタでは「コレクタ-エミッタ間の電流の量もコントロールする」。このコントロール用の端子が「ベース」ということになる。 トランジスタには増幅作用があり、ベースに微弱な電流を流すと、それが数100倍になって本流のコレクタとエミッタ間に流れる。つまり、微弱な電流を大きな電流にコントロールする。通常、電圧を上げれば、電流も上がるが、トランジスタでは電圧が上がっても、下がっても、流れる電流は余り変わらない。これが、これまでの電子部品にはないトランジスタの大きな特長となる。それでも、トランジスタは、このベース電流をコントロールする。ベース電流を上げれば、一気にコレクタ電流も増えので、ベース電流を上げるとそれでも本流のコレクタ電流も増える。それで、トランジスタはこのベース電流も制御する。

トランジスタtransistorは増幅、またはスイッチ動作する半導体素子で、transfer伝達とresistor抵抗を組み合わせた造語である。「整流作用」を実現した半導体に、電信・電話などの需要に合わせた「増幅」の働きが求められたことによって誕生した。

世界初のMOSトランジスタは1960年にベル研究所のKahngとAtallaが製造に成功した。MOS型トランジスタは、今日最も一般的なトランジスタである。

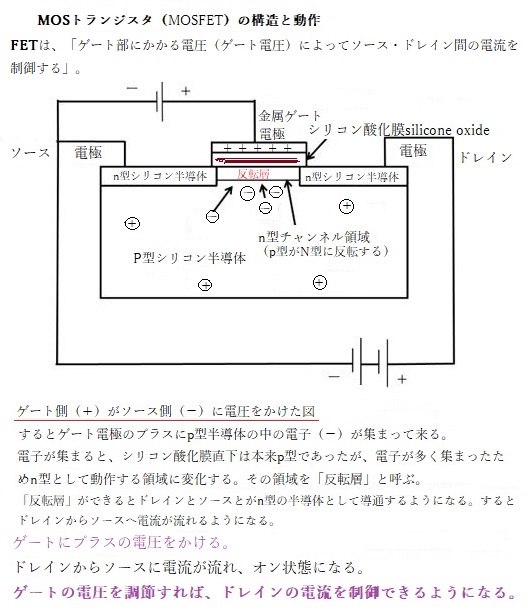

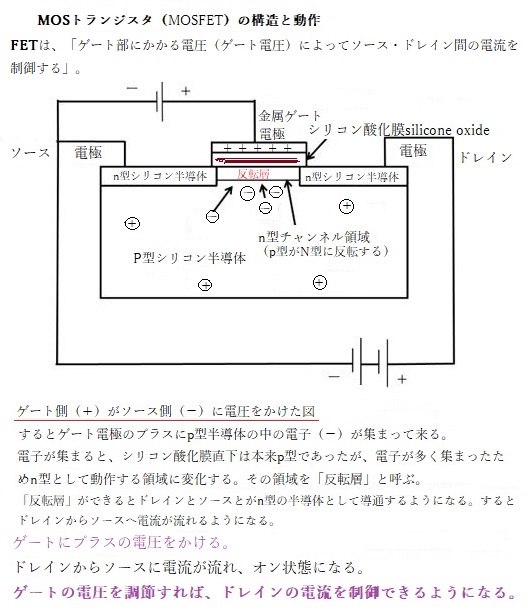

MOSトランジスタは、厳密には、「モスフェットMOS FET」と呼ぶ。「MOS」は、電気や熱の良導体である金属metal(M)、絶縁体であるシリコン酸化膜silicone oxide(O;通常はSiO2)、電気を通す「導体」と、電気を通さない「絶縁体」との中間の性質を備えた半導体semiconductor(S)の3層構造からなる。酸化膜(O)は絶縁膜なので、金属(M)に電圧を加えても金属(M)と半導体(S)の間には電流は流れない。電圧による電界が、半導体(S)に加わると、半導体内の電荷(キャリヤ)が移動する。この性質をMOSトランジスタは利用する。

MOSトランジスタは、厳密には、「モスフェットMOS FET」と呼ぶ。「MOS」は、電気や熱の良導体である金属metal(M)、絶縁体であるシリコン酸化膜silicone oxide(O;通常はSiO2)、電気を通す「導体」と、電気を通さない「絶縁体」との中間の性質を備えた半導体semiconductor(S)の3層構造からなる。酸化膜(O)は絶縁膜なので、金属(M)に電圧を加えても金属(M)と半導体(S)の間には電流は流れない。電圧による電界が、半導体(S)に加わると、半導体内の電荷(キャリヤ)が移動する。この性質をMOSトランジスタは利用する。FETは電界効果トランジスタField Effect Transitorの略号である。FETの主な特性は、ゲート部にかかる電圧(ゲート電圧)によってソースとドレインの間の電流を制御する。トランジスタのベースに対応する端子が「ゲート」、コレクタに対応する端子が「ドレイン」、エミッタに対応する端子が「ソース」と呼ばれる。

トランジスタは電流によって制御するが、FETの主な特性は、「ゲート部にかかる電圧(ゲート電圧)によってソース・ドレイン間の電流を制御する」。

ゲート電圧の大きさにより、ドレイン電流の大きさを制御することが可能になる。

図のようにN型の反転層(Nチャネル)が形成されるものを「NMOS」と呼ぶ。P型の場合は「PMOS」と呼ぶ。

電気を通す導体と同じ性質のn型だけの状態に対して、その中にp型層による壁を設け、その高さを調節することで電子の流れをコントロールしようとすれば、これにより、ごくわずかな信号電流で、それに比例する出力が得られるように増幅できる。

何かの手段を用いることで、電子の流れを自由に制御できる、それが、半導体に関する現在の一般的な通念である。言わば、トランジスタの素材になるものであれば、それはつまり半導体である。

ゲルマニウムやシリコンだけを扱っていた時代は、元素周期表14族に属する元素だけを半導体材料と示していた。やがて、化合物半導体や有機物半導体などが研究されるようになると、半導体の定義は変化した。ある特定の元素を指すのではなく、半導体の性質を示すあらゆる物質を指すようになった。

目次へ

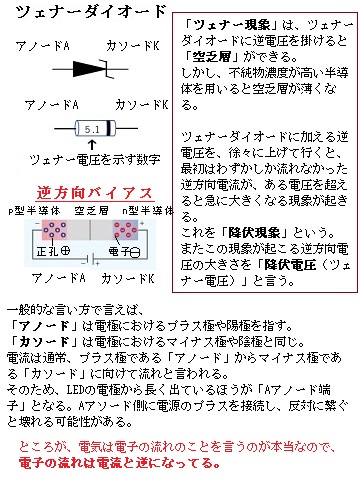

半導体は、流れてくる電気の状態によって導体としてふるまったり、絶縁体としてふるまったりする。ダイオードとは、電圧をある一定方向に印加したときだけに電流が流れる整流作用を有する2端子の半導体デバイスである。ダイオードにはさまざまな種類がある。一般的なp型の半導体とn型の半導体を接合させたpn接合ダイオードや、トンネル効果による降伏現象を利用して比較的低い逆方向電圧で電流が流れ出すツェナー・ダイオード(定電圧ダイオード)、p型とn型の間にi(intrinsic)型を挟み少数キャリアの蓄積効果を高めて逆回復時間を短くしたpin接合ダイオードなどがある。

半導体は、流れてくる電気の状態によって導体としてふるまったり、絶縁体としてふるまったりする。ダイオードとは、電圧をある一定方向に印加したときだけに電流が流れる整流作用を有する2端子の半導体デバイスである。ダイオードにはさまざまな種類がある。一般的なp型の半導体とn型の半導体を接合させたpn接合ダイオードや、トンネル効果による降伏現象を利用して比較的低い逆方向電圧で電流が流れ出すツェナー・ダイオード(定電圧ダイオード)、p型とn型の間にi(intrinsic)型を挟み少数キャリアの蓄積効果を高めて逆回復時間を短くしたpin接合ダイオードなどがある。ここでは、最も基本的なpn接合ダイオードを取り上げ、基本構造と動作特性を説明する。ダイオードとは、電気の流れを一方向に制御する電子部品である。トランジスタやIC、そして発光デバイスや圧力センサなどと同様に半導体を用いて、供給される電流(信号)を増幅したり、整流したり、電圧を一定にしたり、変換したり、検波したりなど「能動的」な仕事をする電子デバイスdeviceである(能動部品)。

一方、受動部品は、供給される電気エネルギーを消費したり、貯めたり、放出したり、受動的な動作をする部品のことである。それでも、重要な必要不可欠な電子デバイスdeviceでもある。代表的な受動部品としては、抵抗器・コンデンサ・コイルなどがある。

pn接合ダイオードは、p型半導体とn型半導体を滑らかに接合した構造を採用している。pn接合部では、互いの電子と正孔が打ち消し合い、多数キャリアが不足した空乏層が形成される。この空乏層内では、n型半導体側は正(+)に、p型半導体側は負(ー)に帯電しているため、内部に電界が発生している。つまり、空乏層の両端には電位差(拡散電位)が発生している。ただし、この電位差と釣り合わせようと内部でキャリアが再結合するため、この状態では両端電圧は「0」になる。

アノード(陽極)側に正電圧、カソード(陰極)側に負電圧を印加することを「順方向バイアスをかける」と言う。これにより、n型半導体に電子を、p型半導体に正孔を注入することになる。この結果、多数キャリアが過剰となるため、空乏層は縮小・消滅し、キャリアは接合部付近で次々に結びついて消滅(再結合)する。ダイオード全体でみると、この動作は、電子がカソードからアノードに流れる、すなわち電流がアノードからカソードに流れていることになる。順方向バイアスをかけている場合、バイアス電圧の上昇に伴い、電流は急激に増加する。さらに電子と正孔の再結合に伴って、これらが持っていたエネルギーが熱、もしくは光として放出する。また、順方向電流を流すために必要な電圧を「順方向電圧降下」と呼ぶ。

当初の原始的なダイオード は、黄鉄鉱や方鉛鉱など天然の亜酸化銅(多結晶半導体)を用いていた。その後、精練技術の進化とともに、ゲルマニウムやシリコンなどの半金属元素を使う、より感度のいいものが安定してつくれる単結晶半導体の時代に入った。ただ、ゲルマニウムが高価で熱に弱いため、現在ではほとんどがシリコンになっている。

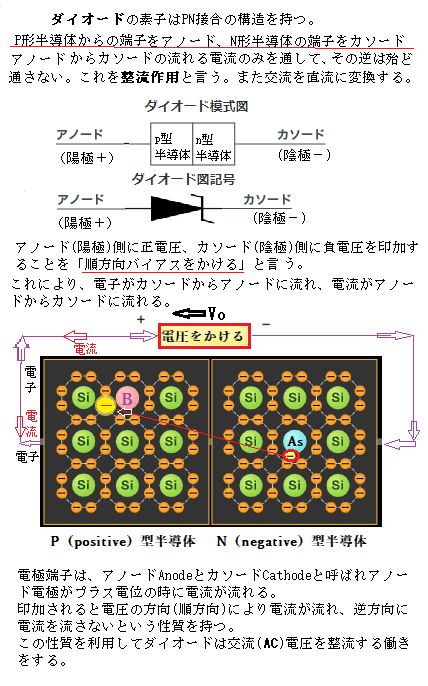

ダイオードの素子はpn接合と呼ばれる構造を持っている。p形半導体からの端子をアノード、n形半導体からの端子をカソードといい、アノードからカソードへ流れる電流のみを通して、その逆はほとんど通さないという働きがある。この効果を整流作用と言い、言い換えれば、交流を直流に変換する働きをする。

ダイオードは、一方向には電流を通すが、その逆向きの電流は遮断する性質(整流特性)を持つ電子デバイスで、LED(発光ダイオード)もダイオードの一種で、光を発することが電子デバイス機能として働く。

ダイオードの素子はpn接合と呼ばれる構造を持っている。p形半導体からの端子をアノード、n形半導体からの端子をカソードといい、アノードからカソードへ流れる電流のみを通して、その逆はほとんど通さないという働きがある。この効果を整流作用と言い、言い換えれば、交流を直流に変換する働きをする。

ダイオードは、一方向には電流を通すが、その逆向きの電流は遮断する性質(整流特性)を持つ電子デバイスで、LED(発光ダイオード)もダイオードの一種で、光を発することが電子デバイス機能として働く。 pn接合に順方向バイアスを印加すると、空乏層が狭まり、pn接合に順方向の電流が流れる。しかし、逆方向バイアスを印加すると、空乏層が広がるため電流は流れない。その一方向にしか電流を流さない性質を「半導体の整流作用」と呼ぶ。

ところが、pn接合に大きなを逆方向バイアスを印加すると、ある電圧から急激に逆方向に電流が流れるようになる。これを「逆電圧降伏breakdown」と呼ぶ。この降伏が始まる電圧を降伏電圧breakdown voltageと言うが、空乏層(遷移領域)を通過するn型半導体の自由電子は大きな逆電圧によって加速され大 きなエネルギーを持つ。さらに、この電子が結晶原子と衝突して原子内の 価電子を励起して電子・正孔対を生成する。生成されたキャリア もまた加速して同じように原子から電子を引き離すため、ネズミ 算式にキャリアが増加する。この機構を「電子雪崩electron avalanche」と呼ぶ。

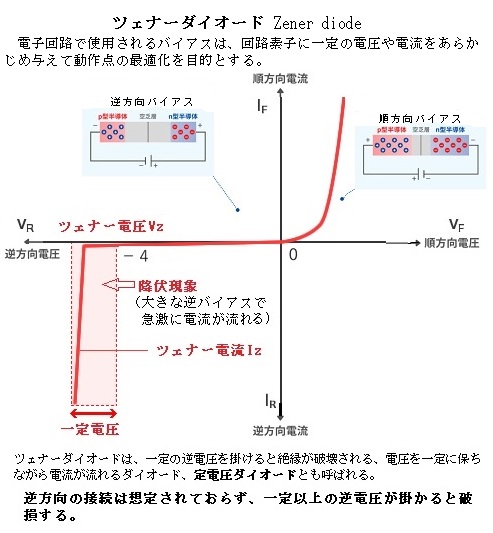

ダイオードの一方向にしか電流を流さない特性は同じであっても、ダイオードに加える逆方向電流が一定の電圧を超えると、電流が流れて、その電流量が増えても電圧は変化しない性質がある(ツェナー現象)。逆方向での降伏電圧のことをツェナー電圧(VZ)、その時の電流値のことをツェナー電流(IZ) と言う。ダイオードに逆電圧reverse voltage(VR)を加え、徐々に電圧を上げて行くと、最初はわずかしか流れなかった逆方向電流が、ある電圧を超えると急に大きくなる現象を起こす。 これを「降伏現象」と言う。この大電流が流れ始める逆方向電圧の大きさこそが「降伏電圧(ツェナー電圧)」である(図では、約4V)。

(LEDは、アノードA(+)からカソードK(-)方向に電圧を加えて電流を流すことにより発光し、 このLEDが発光する正しい方向のことを「順方向」と言う。逆方向の電圧をかけると、LEDそのものが破壊さる。)

電子回路を構成する部品のなかに、「ツェナーダイオードZener diode」と言う重要なデバイスがある。米国の物理学者クラレンス・メルヴィン・ツェナClarence Melvin Zener(1905年 - 1993年)ーが、その開発の基礎理論となった「ツェナー現象」を発見した(1945-1951年、シカゴ大学物理学の教授)。ダイオードの一種で「定電圧ダイオード」とも呼ばれ、その名前の通り一定の電圧を保つことができるツェナーダイオードは、電流が変化しても電圧は一定しているという利点があり、定電圧回路に使用したり、サージ電流(落雷などにより異常な大きさの電流または電圧が瞬間的に発生することをサージと言う。このとき流れる電流がサージ電流、電圧がサージ電圧である。)や静電気からICなどを守る保護素子として使用されている。

特徴として、一般的なダイオードは順方向で使用されるのに対して、ツェナーダイオードは逆方向で使用される。

「降伏現象」には2つの現象が起こっている。 それが、ツェナー現象とアバランシェ(電子雪崩)現象である。

「ツェナー現象」は、ダイオードに逆電圧を掛けると「空乏層」ができるが、不純物濃度が高い半導体を用いると空乏層が薄くなる。ここに高電界がかかると、トンネル効果でキャリアが空乏層を突き抜けて電流が流れるようになる。これが「ツェナー効果」である。

「ツェナー現象」は、ダイオードに逆電圧を掛けると「空乏層」ができるが、不純物濃度が高い半導体を用いると空乏層が薄くなる。ここに高電界がかかると、トンネル効果でキャリアが空乏層を突き抜けて電流が流れるようになる。これが「ツェナー効果」である。(電圧のかかった空間を電界と言う。電界の向きとは、プラスからマイナスに向かう電圧の方向である。冬場にドアノブを触ってバチッとくるのは、マイナスの電気を帯びたドアノブとプラスの電気を帯びた指先が接触する瞬間に、ドアノブと指先のわずかな隙間に非常に大きな電圧を持つ電界が生じ、一瞬、電子が飛んで電流が流れるからである。

実は、静電気は、電気を通さない物体(絶縁体)にたまりやすい。衣類の摩擦や歩くことによる地面との摩擦で人体は常に静電気を帯びている。 触れた金属が伝導体であれば電流が走る。

この現象が大規模になったものが雷で、雨雲の下の部分がマイナスOH-を帯びると、その影響で地上の表面がプラスH+を帯びる。これによって、雨雲と地表との間に大きな電圧を持った電界が生じ、放電という現象が起こって火花が走り雷が轟く。)

また、「アバランシェ現象」では、半導体などの内部に非常に強い電界がかかった場合、最初はわずかに存在した電子や正孔が、その電界で急激に加速され、他の半導体原子に衝突しながら複数の電子や正孔をたたき出し、たたき出された電子がまた加速さるというような雪崩状態で急激に増加する現象を起こす。

このツェナー現象とアバランシェ現象とは、一般には降伏電圧が小さいときはツェナー現象が優位になり、降伏電圧が大きいときはアバランシェ現象が優勢になる。

逆電圧をかけられたツェナーダイオードでは、降伏電圧に等しくなるように電流が流れる。

ツェナーダイオード両端に生じる電圧VRはほとんど一定に保たれる。しかも、そのツェナー電圧(降伏電圧)VRの値を高精度に決定することができるようになり、任意の電圧を保つツェナーダイオードを作ることができる。このツェナーダイオードには、主に以下の2つの役割がある。

(1)一定の電圧を得る

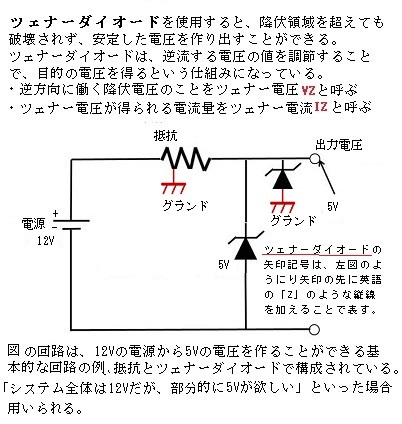

一つ目のツェナーダイオードの役割は、「定電圧ダイオード」といわれるように一定の電圧が得られるということです。 左図の回路は、12Vの電源から5Vの電圧を作ることができる基本的な回路の例である。

抵抗とツェナーダイオードで構成されている。 システム全体は12Vだが、部分的に5Vが欲しい」といった場合などに用いられる。

一つ目のツェナーダイオードの役割は、「定電圧ダイオード」といわれるように一定の電圧が得られるということです。 左図の回路は、12Vの電源から5Vの電圧を作ることができる基本的な回路の例である。

抵抗とツェナーダイオードで構成されている。 システム全体は12Vだが、部分的に5Vが欲しい」といった場合などに用いられる。順方向の電流では、ダイオードと同じであるが、逆方向の一定の電圧以下では、ダイオードと同様、ほとんど電流が流れない。

しかし、ツェナー電圧を超えると、ツェナー降伏やアヴァランシェ降伏によって一気に電流が流れるようになり、その入力されるエネルギーに関わらず、ほぼ一定の電圧値に保たれる。

このツェナー電圧や、電流値に対する電圧の変動は、ツェナーダイオードの構造によってある程度自由に調整できるようになり、さまざまな仕様の製品が開発されている。

2)ノイズ保護

一定の電圧を得るために使用するツェナーダイオードには、一般的なダイオードは順方向の電圧を印加して使うのに対し、ツェナーダイオードは逆方向の電圧を使用する。

一定の電圧を得るために使用するツェナーダイオードには、一般的なダイオードは順方向の電圧を印加して使うのに対し、ツェナーダイオードは逆方向の電圧を使用する。ダイオードは、降伏領域を超えると急激な電流が流れ、破壊されてしまうことがある。ツェナーダイオードであれば、降伏領域を超えても破壊されず、安定した電圧を作り出すことができる。ツェナーダイオードは、逆流する電圧の値を調節することで、目的の電圧を得るという仕組みになっている。

ノイズ保護という役割もある。 外部から何らかのサージ電圧が加わった場合には、ツェナーダイオードが無いと、入力ポートに過大な電圧がかかりマイクロコンピュータの故障の原因となる。 そこで、マイクロコンピューターの入力ポートのラインにツェナーダイオードや抵抗を入れ、外部からのツェナー電圧以上の電圧が、ツェナーダイオードや抵抗に流入した際にはグランド(GND;回路動作の基準となる電位)にして流し、入力ポートに過大な電圧がかからないようにする。 このように、ツェナーダイオードには、ノイズからICなどの素子を保護する役割もある。

(『電位の基準を決めている回路』がGND(グランド)、『大地earthへの接続』が接地earth(アース)である。GNDとは、電気回路の中で、基準として使われる電位と電位差がない状態の部分を指し、電気をスムーズに流すために必要な仕組みである。

コンセントは交流電流といってプラスとマイナスが激しく入れ替わっているため、どちら向きにプラグを挿しても問題なく電気は流れる。 しかし、音響機器を使うときは正しい向きで使ったほうが、音質がよくなる。音響機器は、音を電気信号に変えてやりとりをしているため、マイクやミキサー、アンプやスピーカーといった複数の機器を接続したとき、それぞれの電位の差によってノイズが発生することがある。 コンセントの向きを正しく接続することで、このノイズをGNDによって地面へ逃がし、ノイズを解消することができる。

電気を正しく流がすには、出発点と到着点の電気の高さに差を付ける必要がある。この差が「電位差」で、ボルト(V)という単位であらわされる。 電気の強さである電圧の単位もボルトである。

例えば水を流すパイプの傾きを大きくすれば、それだけ水は勢いよく流れる。電気も同じように、出発点と到着点の電位差が大きいほどパワーが強くなる。つまり、「電位差=電圧」、電機製品の「10V」などの表示は、つまり、電気の出発点と到着点に「10V」の電位の差が必要だということをあらわしている。

機器によって電位が異なるさまざまな電気機器がある。そのために、どの機器を回路に接続してもスムーズに電流が流れるようにするために、最も電圧が低い場所を設定する必要がある。その場所がGNDであり、回路内の電圧の基準となる。

最も身近なGNDが、コンセントである。住宅のコンセンは、2本並んでいる穴のうち左側が少しだけ長い。この左側の穴が、実はGNDの役割を果たしている。2本並んでいる穴のうち左側が少しだけ長いのが分かる。この左側の穴が、実はグランドの役割を果たしている。コンセントの右側の穴が電気の出発点、左側の穴が到着点、その到着点である左側の穴は、地面につながっている。地面は最も低い電位、「0V」だからである。

家庭用コンセントの場合、向かって左側がGNDの役割を果たしており、流れてきた電気の到達点となっていて、最も低い電位を持つ地面につながっている。GNDを設定することにより、どのような機器を回路に組み込んでも、電気がスムーズに流れるようになる。

飛行機や自動車は接地をすることが不可能なので、最も大きな導体である飛行機や自動車の機体自体が基準電位となる。

電気回路で情報を伝えるには、微量であっても電流が必要である。その電流が周囲に電磁界を作り、またその情報に応じて変化する電流は、周囲に電波を放射しやすくなる。それがノイズの原因となる。 しかも、情報量が増えるにつれて信号線に流れる電流の周波数は高くなり、また、より多くの回線を使う必要が生じる。一般に、電流の周波数が高いほど、また数が多いほど、強い電波を放射しやすくなる。したがって、電子機器が高性能になり、扱う情報量が増えるほど、電子機器で使われる信号線は、ノイズ障害を起こしやすくなる。 )

通常のダイオードと同じく、ツェナーダイオードもノイズを発生させる素子のひとつである。ツェナーダイオードから発生するノイズ量は、ツェナー電圧が高いほど大きくなる性質があり、電流量が大きいほど小さくなる傾向がある。ツェナーダイオードのノイズ対策としては、「ツェナーダイオードと並列にコンデンサを接続」し「ツェナー電圧の低いツェナーダイオードを直列に複数本接続する」がある。ただ、ツェナー電圧の値が異なるツェナーダイオードを回路内に接続すると、出力電圧が変わり目的の電圧が得られず、電子回路の正常な動きを妨げる可能性もある。また、ツェナーダイオードに流す電流量を大きくする場合もある。

たとえば20Vの電圧が欲しい場合、ツェナー電圧が20Vのツェナーダイオードを用いるより、10Vの2つを直列で接続した方が発生するノイズ量の軽減につながると言う。

そのダイオードの性質を利用して、回路設計では、交流電力から順方向電圧だけを取り出す整流回路や同様の原理でラジオの電波から音声成分を取り出す検波回路、さらに直流電圧を一定の値に保つ電圧制御などに利用される。

電気を流す仕組みの違いによって、半導体にはp型半導体とn型半導体がある。シリコンのような4価元素にホウ素やボロンなどの3価の添加物を混ぜたものがp型半導体になる。それにより電子が1つ足りなくなるので、正に帯電していると考える。n型半導体の自由電子は、p型半導体での電子が足りない正孔を埋めるように順番に動いていく。

n型半導体は金属結合よりも、はるかに少ない自由電子で電気を運ぶ。シリコンのような4価元素にリンなどの5価の添加物を混ぜたものがn型半導体になる。電子が1つ余るので、負に帯電していると考える。

このp型半導体とn型半導体を合わせたものがpnダイオードで、ダイオードの中では最も一般的に使われている。pnダイオードではp型半導体につながる電極をアノード(A)、n型半導体につながる電極をカソード(K)と呼ぶ。

pnダイオードの仕組み

アノード側に+を、カソード側に-を接続すると、半導体内の+と−の電気がpとnの接合部でくっつき、それぞれの電気が相殺されるが、電極から次の電子が送られるため、電気が流れる。

逆にpnダイオードのアノード側に-を、カソード側に+を接続すると、半導体内の電気が電極側に引き寄せられ、PNの結合部に電気の空白地帯(空乏層)が広がる。そのため電気は流れない。

アノード側に+を、カソード側に-を接続すると、半導体内の+と−の電気がpとnの接合部でくっつき、それぞれの電気が相殺されるが、電極から次々と電子が送られるため、電気が流れる。

ダイオードは決まった方向にのみ電気を流す性質を持っている。発光ダイオード(LED)はpn接合部に電気が流れるときに発光するようにした半導体である。ダイオードは、さまざまな生活の場で日常的に使われている。

ダイオードの主要な4つ役割

① 整流作用

一般的な電源は交流電流のため、電流の方向が常に入れ替わる。ダイオードは一定の方向に電流に制御できるので、交流電流のうち順方向の電流のみを通すことができる。これをダイオードの整流作用と言う。

(電気の流れ方には、「直流)」と「交流」の2種類がある。 直流とは、電気が導線の中を流れるとき、その向きや大きさの「電流」と、それにi勢いを与える「電圧」が、変化しない電気の流れ方を言う。たとえば、電池に豆電球をつないで光らせたときに流れている電気は、直流である。直流は常に一方通行で、流れの方向は変化しない。

(電気の流れ方には、「直流)」と「交流」の2種類がある。 直流とは、電気が導線の中を流れるとき、その向きや大きさの「電流」と、それにi勢いを与える「電圧」が、変化しない電気の流れ方を言う。たとえば、電池に豆電球をつないで光らせたときに流れている電気は、直流である。直流は常に一方通行で、流れの方向は変化しない。

一方、交流とは、電気の流れる向き、電流、電圧が周期的に変化している流れ方である。具体的には、同じリズムで電気が向きを交互に変えながら流れる電気の流れ方である。家庭で利用する電気は、すべて交流である。 コンセントから流れる電気や、電灯をつけている電気は、常に行ったり来たりをくり返している。そのためコンセントにさして使う電気製品は、プラグをどちらの向きにさしても使える。これは、交流用の電気製品だからである。

しかし、懐中電灯など電池を使う電気製品は、直流用の電気製品であるため必ず電池の向きが決まっている。)

ダイオードには、アノード(A)とカソード(K)と呼ばれる端子があり、正しい方向に電圧を印加することで電流が流れる。ダイオードのアノードからカソードの向きに印加する電圧のことを『順方向電圧Forward Voltage (順電圧)』と言う。

② 検波

ダイオードには、ラジオなどの電波から音声の周波数を選び出す機能がある。これを検波と言う。ラジオの電波は、本来の通信に使われる高周波(搬送波)に、音声(音は空気の振動で伝わる)などの低周波を合成している。人の声の周波数の範囲は、概ね100Hz~1,000Hz、その音声は、電話などのように、そのまま電気信号に変えて、電線を通して伝えることができるが、そのまま電波にすることまではできない。電波にするにはあまりにも音の周波数が低すぎるためである。

(音声の振動が速ければ高い音に聞こえ、遅い場合は低く聞こえる。 周波数とは、1秒間に空気が何回振動したかを数値で表したもので、その単位がヘルツ(Hz)である。)

そこで、人の声の周波数と合体させて電波にできる搬送波という周波数の高い波をつくり、これに伝えたい人の声の周波数をのせて、電波として送信する。 ラジオの周波数を選局するとき、「567KHz(キロヘルツ)」などの周波数に合わせて、搬送波を選ぶ。時々の好み合せて多くの放送局から選局する手段が、搬送波に周波数を合わせることである。

ちなみに、ピアノ(33~5,274Hz)やバイオリン(200~3,200Hz)は、最も広い音域で演奏する。

③ 電圧制御

一般的には、決まった方向にしか電流を流さないダイオードであるが、逆方向の電圧が一定値を超えると電流が流れ始める。そのため、ダイオードは、流れる電流が増えても電圧が変わらないように制御する。これを降伏現象と呼ぶ。降伏現象が発生した電圧を「降伏電圧」、または「ツェナー電圧」と呼ぶ。

この降伏現象を利用し電圧を制御するダイオードを、ツェナーダイオードと呼ぶ。

(オームの法則は、「抵抗の両端に電圧をかける(印加)と抵抗に電流が流れ、逆電流を抵抗に流すと抵抗の両端には電圧が発生する」と言う。どのような複雑な電子回路であっても、抵抗の両端に電圧がかかれば電流が流れ、抵抗に電流が流れれば電圧が発生する。

1826年、ドイツの物理学者ゲオルグ・ジーモン・オームが発見し公表したオームの法則では、 『電圧Vの大きさは、電流Iが大きくなるほど大きくなり(比例)、抵抗Rが高くなればなるほど、電圧Vは高くなる(比例)』。V=I R ;オームの法則)

④ 電流変換

ダイオードの中には光を電流に変える性質を持っているものもある。pn接合部に光が当たると、接合部近くにあるn型半導体の自由電子が移動する。そのため、光が当たっている間はずっと電気が流れ続けるようになる。これを利用したのが太陽電池である。

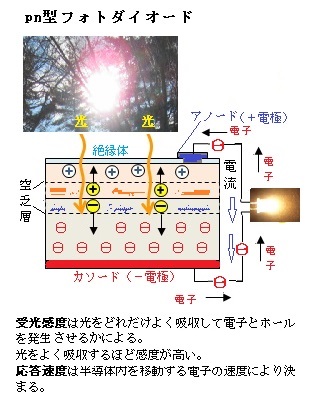

フォトディテクタphoto detector(光検出器)とは、受光面に入射した光量に比例した電圧を出力する素子(計測用デバイス)で、代表的なのが、半導体のpn接合を利用した光起電力型のフォトダイオードPhoto DiodePD)である。PDは、光量計測・イメージ計測・DVDのピックアップ、そして光通信における光信号検出など多くの分野で使われている光検出器である。PDの重要な特性には、受光感度、暗電流(常時流れている待機電流)、応答速度であり、受光感度は光をどれだけよく吸収して自由電子やホールを発生させる能力であれば、光を吸収する能力が高いほど感度が優れている。

フォトディテクタphoto detector(光検出器)とは、受光面に入射した光量に比例した電圧を出力する素子(計測用デバイス)で、代表的なのが、半導体のpn接合を利用した光起電力型のフォトダイオードPhoto DiodePD)である。PDは、光量計測・イメージ計測・DVDのピックアップ、そして光通信における光信号検出など多くの分野で使われている光検出器である。PDの重要な特性には、受光感度、暗電流(常時流れている待機電流)、応答速度であり、受光感度は光をどれだけよく吸収して自由電子やホールを発生させる能力であれば、光を吸収する能力が高いほど感度が優れている。pn型フォトダイオード(PN型PD)は、太陽電池と同様にpn接合した半導体に電極を付けた構造である。空乏層と呼ばれるpn接合付近に内部電界が発生するため、外部から電圧を加えなくても光が当たると電流が流れる。pn接合付近に内部電界が発生する理由は、n型半導体には動きやすい自由

電子が多いため、一部の自由電子がp型半導体に移動してホール(正孔)と結合し電荷を打ち消し合い空乏層と呼ばれる領域ができる。空乏層側のn型半導体では電子がなくなるので+に、p型半導体ではホールがなくなるので-に帯電し、内部電界が発生する。その空乏層に光を照射するとn型半導体に電子とp型半導体ホールが発生し、空乏層に生じたその内部電界により電子はn型半導体の外側の-の電極へ、ホールはp型半導体外側の+の電極へ移動し、光の照射中ずっとn型半導体の-の電極からp型半導体外側の+の電極へ自由電子が流れる。

応答速度は半導体内を移動する電子の速度による。pn型フォトダイオード(pnPD)は最も基本的な構造のフォトダイオード(PD)で、応答速度は遅いものの暗電流が少ないのが特徴であり、光量測定によく使われる。暗電流は光が当たっていないときでも流れる電流で、暗電流が小さいほどノイズが小さくなる。

外部から電圧を加えていない状態では、電池として作用するが、電圧を加えているときはダイオードとして働き、可視光によって反応するものもあるが、目に見えない光で反応するものは赤外線リモコンの受光部などに利用されている。

具体的には、リモコン送信機からの光信号を受信して、これを電気信号に変換するとともに信号を増幅し、さらにデジタル信号に変換する。この信号を出力とすることにより、通常、後段に組み込まれる機器制御用マイコンなどに信号を送出する。

ダイオードの種類

ダイオードにはさまざまな種類がある。

シリコンダイオードが最も一般的なpnダイオードで、ほとんどが整流ダイオードを指す。

ゲルマニウムダイオードは、シリコンダイオードと同様にp型半導体とn型半導体を結合したダイオードである。特に流れる電流が0.1mA(1×10-4A)程度と小さい領域における順方向の電圧降下が0.2V程度と低いため、この特徴は小信号を扱うには都合がよく検波によく使われている。しかしゲルマニウムが高価であるなどから、現在はショットキーバリアダイオードの量産化によって市場から消えつつある。

ショットキーバリアダイオードschottky barrier junction(SBD)は、pn接合ではなく、ある種の金属とn型半導体を接合して使用される。このような接合をショットキー接合と言う。pn接合と同様の整流特性を示すものの、シリコンダイオードなどに比べp型半導体のホールを使わないため、非常に高速なので高速回路などに使用される。ショットキーバリアダイオードの逆電流は、使用するバリアメタルの種類によっていくつかのタイプに分けることができる特性がある。

(1939年に、スイス生まれのドイツ物理学者ショットキーWalter Schottky(1886‐1976)が、「表面障壁の理論」を提唱した。)

スイッチングダイオードは、一般整流ダイオードより応答速度が速いため、スイッチングの用途で使われる。非常に電圧降下VFが小さく、順方向の電力損失が小さく高効率である。ホールをキャリアとしていないので、スイッチングが高速となり、スイッチング特性に優れている。そのためダイオードとして電源回路を開閉する目的で使われる。電源が流れる方向に電圧をかけるとONになり、流れない方向に電圧をかけるとOFFになる。

エサキダイオードEsaki diode(トンネルダイオード)は、ノーベル賞を受賞した江崎玲於奈によって発見されたトンネル効果を応用したPN接合ダイオードである。

一般的な整流ダイオードの場合、順方向電圧を印加しても、例えばシリコンダイオードの場合であれば、0.6V程度の電圧を超えるまではほとんど順電流が流れず、その0.6V程度の電圧を超えると急に電流が流れ始める。その後は、順方向電圧の増加にともない順電流が指数関数的に増加する。

一方、逆方向電圧を印加すると、ほとんど逆電流は流れないが、降伏電圧を超えると、急に電流が流れ始める。

(pn接合に対して逆方向に印加し、それがあるレベルの電圧を超えると急激に逆方向に電流が流れるようになる。これを「逆電圧降伏breakdown」と呼ぶ。この降伏が始まる電圧を降伏電圧breakdown voltageと言うが、空乏層(遷移領域)を通過するn型半導体の自由電子は大きな逆電圧によって加速され大 きなエネルギーを持つ。さらに、この電子が結晶原子と衝突して原子内の 価電子を励起して電子・正孔対を生成させる。生成されたキャリア もまた加速して同じように原子から電子を引き離すため、幾何級数的にキャリアが増加する。この機構を「電子雪崩electron avalanche」と呼ぶ。)

エサキダイオードでは、一般的な整流ダイオードとは全く異なる特性を示す。エサキダイオードは、順方向電圧を印加すると、トンネル効果により、すぐに大きな順電流が流れ始める。さらに、順方向電圧を大きくすると、そのトンネル効果による逆作用が働き順電流が減少する。つまり、電圧が増加しているのにも関わらず、電流が減少する負性抵抗特性を示すことになる。エサキダイオードで最も重要なのが、この負性抵抗を示す電圧領域である。さらに、順方向電圧を大きくすると、負性抵抗特性が失われ、一般的な整流ダイオードのように順方向電圧の増加とともに順電流が増加する。一方、逆方向電圧を印加すると、すぐに大きな逆電流が流れる。

実は、エサキダイオードは負性抵抗特性を持つ代表的な負性抵抗素子の1つである。エサキダイオードはn型半導体とp型半導体の不純物濃度がとても大きくなっている。

実は、エサキダイオードは負性抵抗特性を持つ代表的な負性抵抗素子の1つである。エサキダイオードはn型半導体とp型半導体の不純物濃度がとても大きくなっている。n型半導体のドナーdonor(価電子を生み出す不純物をドナーと呼ぶ)となる不純物の濃度を上げると、伝導体の自由電子濃度が増加する。電子濃度が低い場合、フェルミ準位は禁制帯(バンドギャップband ga)p内にあるが、伝導体の電子濃度が増加すると、金属に近い状態となり、フェルミ準位は伝導体の内に入る。しかも、フェルミ準位は伝導体の底よりも高く浮上する。

(不純物を含んだ半導体には、n型半導体とp型半導体がある。n型シリコンの不純物は最外殻軌道に価電子が5個あり、そのうちの4個がシリコンの価電子と共有結合として安定に固定され、結合されない余った1個が、少しのエネルギでも自由に動き回り自由電子としてマイナス電荷を運ぶ。

この不純物をドナーdonorと呼び、通常、ドナーにはリンP、砒素As、アンチモンSbの元素が使われる。)

( 電子は熱や光などのエネルギーを受けると、高いエネルギー準位へとジャンプする。ジャンプはランダムだが、低めのエネルギー準位ほどジャンプしやすいが、より高いエネルギー準位へのジャンプの頻度は少ない。つまり、高いエネルギー準位ほど電子がいる確率は小さく、反対に低いエネルギー準位では電子がいる確率が大きくなる。そのため、エネルギー準位が高い所から低い所へ向かって、電子がいる確率は0%から100%へ変化していくことになる。すると、この分布範囲の中央付近に電子の存在する確率が50%になるエネルギー準位が存在することになる。この電子のいる確率が50%になるエネルギー準位を、「フェルミ準位」と言う。)

p型半導体の不純物には、通常13族ホウ素boron(元素記号はB)が用いられ、アクセプタAcceptorと呼ばれる不純物の最外殻軌道には、価電子が3個のため、シリコンとの共有結合には電子が1個不足する。この電子の抜けた穴(ホール)が、少しのエネルギで、隣接電子を引き付ける。

プラスの電荷を持った粒子と見立てて、この電子の抜け穴を正孔と呼ぶ。電子を受け取るという意味である。アクセプタとなる不純物の濃度を上げると、価電子帯の電子濃度が減少する。その結果、フェルミ準位は価電子帯の頂上よりも低くなる。

このような状態では、空乏層に作られるポテンシャル障壁 (電子や正孔のキャリアが通ることができない電位の「壁」のようなもの)が非常に薄くなり、障壁エネルギーが弱まる。

エサキダイオードに順方向電圧が印加されてなければ、熱平衡状態となり、この状態ではn形半導体とp型半導体のフェルミ準位は一致している。

エサキダイオードに小さな順方向電圧Vを印加すると、n型半導体のフェルミ準位が上がり、n型半導体の伝導帯内にある電子のうちエネルギーが高い部分は、p型半導体の価電子帯の上部の正孔が溜まっているエネルギーと等しくなる

。その結果、エサキダイオードのポテンシャル障壁が非常に薄いため、普段は通り抜けることができない電子や正孔がポテンシャル障壁を通り抜けてしまう。これがトンネル効果である。n型半導体の電子はp型半導体へトンネルし、p型半導体の正孔はn型半導体へトンネルする。そのため、一般的な整流ダイオードでは、ある電圧(シリコンダイオードの場合は0.6V程度)を超えるまではほとんど電流が流れないが、エサキダイオードでは、小さな順方向電圧Vを印加するだけで、大きな順電流が流れるようになる。

エサキダイオードに順方向電圧Vを印加するとn型半導体のエネルギー準位が上に上がりる。そこがトンネル電流が最大となる点である。さらに、順方向に電圧Vを印加すると、n型半導体のエネルギー準位は上がるが、トンネル効果で移動できる電子と正孔の数が減るため、順電流は減少する。

さらに、エサキダイオードに順方向電圧Vを印加すると、n型半導体のエネルギー準位が上がる。この状態では電子と正孔はトンネル効果による移動ではなく、一般的な整流ダイオードと同じく、pn

接合を乗り越えて移動するため、再び順電流が上昇する。

エサキダイオードに逆方向電圧Vを印加すると、n型半導体のエネルギー準位が下がり、p型半導体の価電子帯にある電子がn型半導体の伝導帯に移動できるようになる。その結果、小さな逆方向電圧Vを印加するだけで、逆電流が流れてしまう。つまり、エサキダイオードには一般のダイオードのような整流作用がない。

エサキダイオードの不純物濃度の高いpn接合ダイオードでは、量子力学的効果により、古典力学では超え出ることができないエネルギー障壁を、そのトンネル効果と呼ばれる特殊性によって乗り越えてしまう現象が起こる。その量子力学的効果により、本来ならば電流が流れない状態でも電流が流れるという性質を利用し、しかも非常に速い応答速度のせいもあって、高速スイッチング素子として使用されている。

また、エサキダイオード は、不純物濃度を極めて高くしたpn接合ダイオードでるため、順バイアスをかけたときに負性抵抗特性を示す。電圧が上がろうとすると、抵抗が増えて電流が減り、電圧が下がろうとすると抵抗が減って電流が増える、その振動がマイクロ波周波数で起こるので、この優れた高周波特性を利用して、マイクロ波の発振回路などに用いられている。この高周波特性により混合器(周波数の異なる電波を一つにまとめて伝達するための機器) にした場合、通信距離が長く、一括読み取りにて適しているUHF帯以上でも変換利得を得ることができる。UHF帯の大きな特徴は、数cmの近いところにあるタグから、10数m離れたタグでも一括で読み取れる能力がある。アパレル業界などの製造業界をはじめ、業務効率の改善のため、近年、産業界で急速に採用されている。また低ノイズ化も促進されている。

最新のパワー半導体素子を用い、他励式とは異なり交流系統の電源が無くても、交流と直流の電力交換を行える自励式変換器を生産するなど、建設コストの低減にも寄与している。

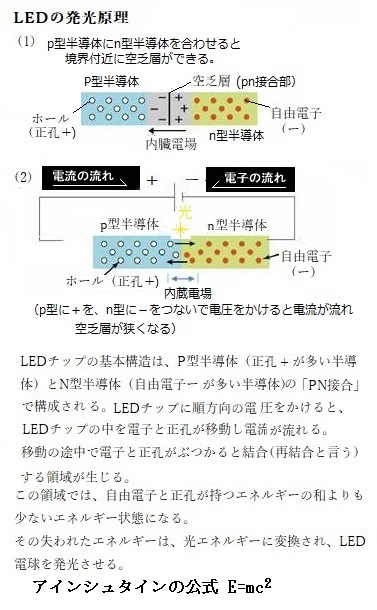

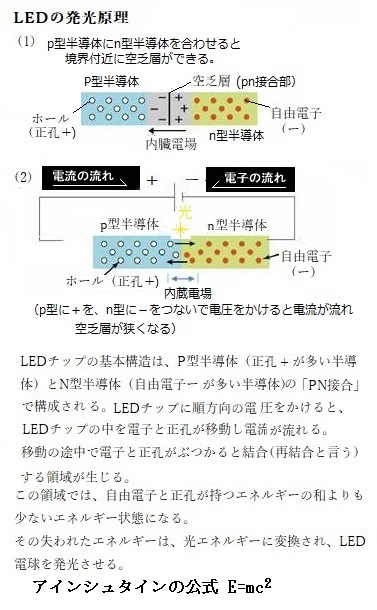

発光ダイオード(LED:Light Emission Diode)は、pn接合部に電流が流れる際に接合部を発光させる半導体発光素子である。半導体材料の選択により、紫外・可視・赤外域のさまざまな波長の光を発光させることができる。なかでも、白色光LEDは白熱電球や蛍光灯に比べて、長寿命で低消費電力であるため、現代では、殆どの照明に利用されている。その他、携帯電話など電子機器のバックライト・信号機・道路表示器・屋外用デスィプレイ・懐中電灯など用途は幅広い。

pn半導体に電気が流れるときは、p型半導体の正孔とn型半導体の自由電子が結合する際に、空乏層が狭まる、そこから放出されるエネルギーを光として利用する仕組みである。空乏層のエネルギー差(禁制帯の幅の変化)は、半導体に使われる材料で異なる色を発光させられるので、発光ダイオード(LED)が好まれる理由でもある。

LEDは、光源となる半導体素子自体が小さい、調色・調光などの光の制御が容易である。赤色LED、青色LEDに加え、1995年に緑色LEDが開発され光の三原色がそろい、LEDのフルカラー化と白色化が可能になった。

照明コストは「電力消費×点灯時間」であれば、LEDにすれば人感センサーや無線スイッチを組み合わせて、不要な点灯防止などの省電力化になる。

アインシュタインが提唱した単純でありながら、量子学の重要な公式でもある

E = mc2

アインシュタインは金属原子に光を当てることで電子を放出させる現象を、アインシュタインの光電効果の解析により、光が粒子と波の両方の性質を備えることを1905年に提唱した。その論文が、その後の量子物理学の発展を誘導した。

発光ダイオードの基本的な原理は、p型半導体(ホールが多い半導体)とn型半導体(自由電子が多い半導体)を接合したpn接合からはじまる。この素子間に順方向の電圧をかけるとホールと電子がp-n接合に向けて移動し双方が結合して消滅する。

エネルギーの高い状態から低い状態に移る際に生じたエネルギーの差が、光子となって外部に放出される。つまり、電源ランプと整流装置を兼ねることにもなる。

ツェナーダイオードzener diodeは、定電圧ダイオードとも呼ばれるように、一定の電圧を得る目的で使用される素子である。電流が変化しても電圧が一定であるという特性を利用して定電圧回路に使用されたり、サージ電流(スイッチの開閉や落雷などにより配線径路に、瞬時に定常運転時の電圧を超える過電圧が発生する。この過電圧を サージ電圧と言う。)や静電気からICなどを守る保護素子として使用される。

そのツェナーダイオードの原理と特性は、逆方向(カソードを+、アノードを-)に接続し、ツェナー降伏とアバランシェ降伏を利用して安定した電圧を得ることができる。逆電圧を加え、徐々に電圧を上げて行くと、最初はわずかしか流れなかった逆方向電流が、ある電圧(例えば約4V)を超えると急に大きくなる現象が起こる。これを「降伏現象」と言う。この現象が起こる逆方向電圧の大きさを「降伏電圧(ツェナー電圧)」と言う。一般的なダイオードは順方向で使用するのに対して、ツェナーダイオードでは逆方向で使用される。定電圧を得る目的の他、過電圧から回路を保護する目的にも使用される。

そのツェナーダイオードの原理と特性は、逆方向(カソードを+、アノードを-)に接続し、ツェナー降伏とアバランシェ降伏を利用して安定した電圧を得ることができる。逆電圧を加え、徐々に電圧を上げて行くと、最初はわずかしか流れなかった逆方向電流が、ある電圧(例えば約4V)を超えると急に大きくなる現象が起こる。これを「降伏現象」と言う。この現象が起こる逆方向電圧の大きさを「降伏電圧(ツェナー電圧)」と言う。一般的なダイオードは順方向で使用するのに対して、ツェナーダイオードでは逆方向で使用される。定電圧を得る目的の他、過電圧から回路を保護する目的にも使用される。降伏現象は2つの現象を起こす。それを「ツェナー現象」と「アバランシェavalanche(電子雪崩)現象」と呼ぶ。

「ツェナー現象」は、ダイオードに逆電圧を掛けると「空乏層」ができるが、不純物濃度が高い半導体を用いると、その空乏層が薄くなる。ここに高電界をかけると、トンネル効果でキャリアが空乏層を突き抜けて電流が流れる。これを「ツェナー効果」言う。 逆電圧をかけられたツェナーダイオードは、降伏電圧に等しくなるように電流が流れる。

「アバランシェ現象」は、半導体などの内部に非常に強い電界がかかった場合、最初はわずかに存在した電子や正孔が、その電界で急激に加速され、他の半導体原子に衝突しながら複数の電子や正孔を叩き出し、叩き出された電子がさらに加速されため雪崩のように急激に増加する現象を言う。電圧を上げようとしても、雪崩のように電流がどんどん増加するので、ツェナーダイオード両端に生じる電圧はほとんど一定である。

一般に、降伏電圧が小さいときはツェナー現象が優位になり、降伏電圧が大きいときはアバランシェ現象が優位になる。ただ、不純物濃度を制御すると、降伏電圧を制御することができるので、任意の電圧のツェナーダイオードを作ることができる。言わば、「定電圧ダイオード」と言われるように一定の電圧が得られるということになる。

例えば、電流は余り流せないが、「システム全体は12Vだが、部分的に5Vが必要」とあれば、12Vの電源から抵抗とツェナーダイオードで構成され回路を繋げば、5Vの電圧を作ることができる。

ツェナーダイオードには、降伏電圧により温度特性が変化する、という特徴(温度特性)がある。ツェナーダイオードは、トンネル効果とアバランシェ効果に関わっている。トンネル効果には負の温度係数、アバランシェ効果には正の温度係数がある。それは、降伏電圧の低いものは温度上昇によって降伏電圧が低下し、降伏電圧の高いものは温度上昇によって降伏電圧が増加することである。

5V程度のツェナー電圧では、トンネル効果とアバランシェ現象が同程度に作用しあうため、周囲温度による影響を受けづらいということになる。 また、正と負の温度係数を持ったダイオードを直列で繋ぐことで、温度係数を打ち消すこともできる。

ツェナーダイオードの重要な役割は、「ノイズ保護」である。外部から何らかのサージ電圧が加わった時、入力ポートに過大な電圧がかかりマイクロコンピュータが故障する可能性がある。そこでマイクロコンピューターの入力ポートのラインにツェナーダイオードを入れると、外部からのツェナー電圧以上の電圧は、ツェナーダイオードがグランドに流すことによって、入力ポートには過大な電圧がかからないように回避し、ノイズからICなどの部品を保護する。

ツェナーダイオード自体が、ノイズの原因となることもある。ツェナーダイオードには、降伏電圧が高くなるほどノイズが大きくなり、電流量が多いほど小さくなる、という傾向がある。そのノイズ対策として、降伏電圧が低い素子を複数直列接続し、ツェナーダイオードに流す電流を増やすなどの方法がある。

目次へ