|

|

原子は最終的な最小粒子ではなく、多数の素粒子が複合する原子核と、その周りを電子が飛んでいる構造をしている。この電子こそが、レプトンという種類の素粒子である。その原子核は、陽子と中性子で出来ている。また陽子や中性子も、強い力を有するクォークという種類の3つの物質粒子から形成されている。

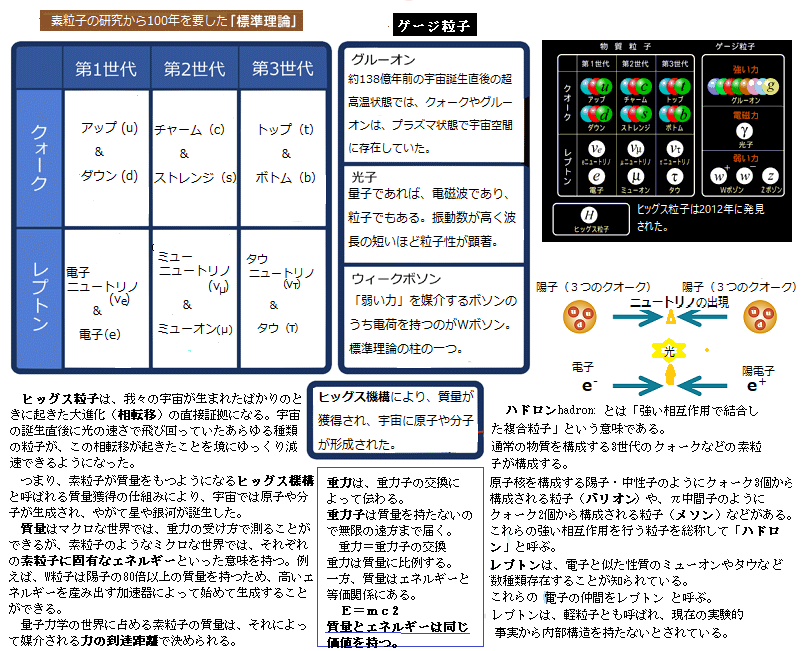

物質を構成する最も基本的な粒子を素粒子と呼んでいる。素粒子には、大きく分けて 「物質を作る物質粒子」「力を伝えるゲージ粒子」「質量を与えるヒッグス粒子」の3種類の特徴を持つグループがある。さらにそれぞれの素粒子に対して、質量とスピンが等しが、正負の電荷が逆転している反粒子と呼ばれる粒子も存在する。

電子は物質粒子であるが、レプトンという強い力が感じられない素粒子の仲間である。レプトンは、電子(e)と似た構造のミューオン(μ)やタウー(τ)など3世代と、それに対応する電子ニュートリノ(νe)・ミューニュートリノ(νμ)・タウーニュートリノ(ντ)など3世代が存在している。軽粒子と呼ばれ、現在の実験段階では、内部構造を持たないと見られている。3

種のニュートリノは質量の違い以外はほとんど同じ性質を持っていると考えられている。これは、電子とミュー粒子とタウ粒子が質量に違いがある以外は、ほとんど同じ性質を持っていることからも強く想定される。

電子は物質粒子であるが、レプトンという強い力が感じられない素粒子の仲間である。レプトンは、電子(e)と似た構造のミューオン(μ)やタウー(τ)など3世代と、それに対応する電子ニュートリノ(νe)・ミューニュートリノ(νμ)・タウーニュートリノ(ντ)など3世代が存在している。軽粒子と呼ばれ、現在の実験段階では、内部構造を持たないと見られている。3

種のニュートリノは質量の違い以外はほとんど同じ性質を持っていると考えられている。これは、電子とミュー粒子とタウ粒子が質量に違いがある以外は、ほとんど同じ性質を持っていることからも強く想定される。2015年にノーベル賞を受賞した東京大学の梶田隆章博士らが行っていた、世界最大のニュートリノ観測装置(大型施設スーパーカミオカンデ)の実験によって、この3世代のニュートリノがそれぞれに姿を変えあっているという「ニュートリノ振動」を測定することで、ニュートリノに質量があることを発見・証明した。大気圏で生成されたニュートリノが、地球を通り抜けてくる間に、その地球の裏側でニュートリノの種類が変化していることが観測された。この変化が「ニュートリノ振動」である。それまでニュートリノには質量がないと考えられていたため、素粒子物理学の世界に一石を投じる衝撃的な発見となった。

相対性理論によれば、ある物質が速く動くようになると、相対的に周りの物質は遅く動くように見える。やがてある物質の速度が光速に達すると、周りのものは動かなくなり、時間が止まっているように見える。このとき物質は何か他のものへ変化することができない。変化には必ず時間が必要だからだ。言い換えれば、ニュートリノが宇宙空間のヒッグス場で反応し、質量を得る過程を経過した素粒子であることを意味する。

ニュートリノが変化していたということは、光速よりは遅い速度で動いていることを示す。そして質量を持たない素粒子は光速で動き、質量を持つものは光速から離脱したことを意味する。ニュートリノは質量を持ったと考えられた。「ニュートリノ振動」が、その質量の証拠となった。

この「振動」は物体がいったりきたりするという「振動」ではない。電子ニュートリノ(νe)・ミューニュートリノ(νμ)・タウニュートリノ(ντ)、この3つのニュートリノに運動していく最中に変化した、というのがニュートリノ振動である。「場」とは電場と磁場ばかりではない。実はこの世にあるほとんど(たぶん、全部)の粒子が「場」から生まれている。ヒッグス粒子は、「ヒッグス場」と言う場を作り、空間のいたるところに、そのヒッグス場を満たす。 粒子は、そのヒッグス場で相互作用することで質量を獲得する。

|

|

「場」で、もっともよく知られているのが、「電場」と「磁場」の相互関係を集大成する「マックスウェル方程式」により、「ファラデー力線」を数学で示したことである。

「場」と「粒子」の相互関係は、「電場」と「磁場」で始まったが、実はこの世のすべてが「場」により作られている。

原子はさらに小さい電子や陽子と中性子でできているが、これらの粒子と思われている正体は、実は「電子の場」「陽子の場」「中性子の場」で作られている。

我々が「素粒子」と呼んでいるものは、この「場」で作られた波の「盛り上がり部分」だと考えられている。

物質がこういう「波」の性質を持っているということは、20世紀の初め頃に、原子・分子、そして光の研究をしていた物理学者達が気づき始めた。それが量子力学を創始する切っ掛けとなった。

「原子核という粒の周りを電子という粒が飛んでいる」というイメージは、実相ではないようだ。原子の中で電子は、波のよる回っている。その波も、ぐるぐる回るような波で周りに発生している。

波だとすれば、物質の波はどうして広がらないのか、互いに力を及ぼしたり、エネルギー与えたりしないような波なので、広がる一方であるはずだ。

しかし、例えば原子核と電子だと、電磁力が働いている。電磁力は古典力学では「力」として働くが、量子力学では「波を曲げる(屈折)」作用として働く。その屈折作用により、電子の波は原子核の周りを回って進むだけで、それ以外に広がたりはしない。

水素原子は、陽子の場と電子の場が相互作用して互いを屈折させることで存続できるのである。

この世は全て「場」でできている。何もないように思えるが、「真空」にも、未発見のしかもそれぞれの粒子に対応した「場」がある。それは我々が「粒子」と呼ぶ周りが励起状態」にあることを意味する。

粒子の「励起状態」は言わば、場にできた「さざ波」と表現される。

これは波の持つ「重ねあわせの原理」という性質のおかげで、波と波はぶつかっても互いに知らぬふりして通り過ぎる。我々の体を作っている物質も皆「場」の作る波のようなもの、もし2つの波が出合っても、波の持つ「重ねあわせの原理」という性質のおかげで、波と波はぶつかっても互いに知らぬふりして通り過ぎるからである。

量子力学でいう「波動関数の収縮」という現象により、粒子が測定・観測されるときは(その観測装置の精度の範囲で)一点で、「波」であるところの「場」で粒子性を持つという二重性が現れる。

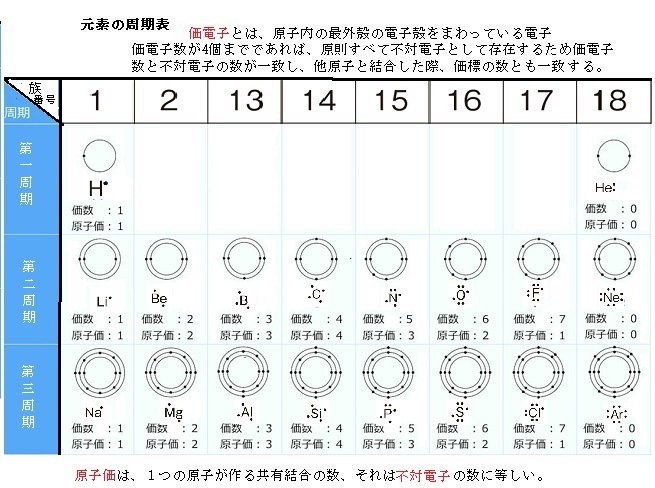

今は素粒子の話をしているので、素粒子レベルで考えると、実は、原子の大きさはだいたい10-10m、原子核の半径はだいたい10-15m、つまり、原子の芯である原子核は、原子全体に比べて10万分の1の大きさに過ぎない。原子核の陽子の数は様々で、その数によって原子の特性が変わる。つまり陽子の数が原子の種類を決め、その種類が元素と呼ばれる。

そう考えると、原子なんて実は「すっかすか」、「どうしてこんなにスカスカなの?」というのも、量子力学の面白い問題のように思える。

目次へ

素粒子発見の幕開けは、19世紀末であった。物質の基本的な構造や、互いに及ぼしあう力の根源を説き明かそうとする高エネルギー物理学の歴史は、素粒子の発見を通して進化してきた。その発端は、1897年、イギリスの物理学者J.J.トムソンJoseph John Thomson(1856年-1940年)が、真空放電管の-極から流れる陰極線が電子であることを発見したことによる。

1904年、トムソンは、静電力に基づいて電子が配置された球形の物質として、原子のモデルを提案した。彼は電子を発見しただけでなく、それが原子を構成する基本部分であると判断した。この発見が素粒子発見の第一号であった。トムソンは、その粒子を「微粒子corpuscles」と名付けた。ただし、その以前1891年に、アイルランドの物理学者ジョージ・ジョンストン・ストーニーが「基本的な電気の単位量」として「電子electron」という呼称を提案していた。それが一般に使われるようになった。当時、物理学者の興味の対象でしかなかった電子が、100年を超えて、エレクトロニクス技術の基礎となり、今日の高度情報化社会を生み出した。

物理学者の探求が、原子核そのものへと向かうと、1919年に「陽子」が、1932年には「中性子」が発見され、原子核が陽子と中性子によってできていることが解明された。

その後の宇宙観測技術や加速器実験技術の発達により、1930-1940年代には、宇宙線の中から、電子の反粒子である陽電子やミューオン、湯川秀樹博士が予言したπ中間子などが発見されていく。

物理学では、ハドロンとは、陽子や中性子を含むグループであり、クォークと反クォークとグルーオンによって構成される複合粒子であると定義された。

物理学では、ハドロンとは、陽子や中性子を含むグループであり、クォークと反クォークとグルーオンによって構成される複合粒子であると定義された。名前の由来はギリシャ語の「強い」であり、その名の通り「強い相互作用」と呼ばれる力によって成立している。

ハドロンは、2つのタイプが存在しており、1つは3個のクォークからなるものでバリオンと呼ばれ、陽子と中性子がこれらに属している。バリオンが上記の3種のクォークを集めると、「強い相互作用」を周囲に及ぼさない比較的安定した状態になる。このようにクォーク3つでできた、安定した状態がバリオンと言える。

陽子はuクォーク2つとdクォーク1つからできたバリオンであり、中性子はdクォーク2つとuクォーク1つからできたバリオンである。同様に反クォーク3つでも、安定した状態が作れる。ごれがバリオンの反粒子、つまり反バリオンになる。反陽子や反中性子は、陽子や中性子に対応する反クォークで作られている。

4個以上のクォークから成るものなども予想されたりしているが、これらは異種ハドロンと呼ばれている。

もう1つは、2個のクォークから成るもので中間子(メソン)と呼ばれ、π中間子などがこれに属している。クォークと反クォークを組み合わせでも、安定した状態(白色)を作ることができる。このようにクォークと反クォークを組み合わせてできる白色状態をメソン(中間子)と呼ぶ。

湯川博士が予言したπ中間子は、uまたはdクォークとその反クォークの組み合わせでできている。このメソンの反粒子は、やはりクォークと反クォークの組み合わせからなるが、組み合わせによって、その反粒子が自分自身と一致する場合が生じる。 バリオンやメソンは全体として安定した状態にあるので、離れたところまで、その「強い相互作用」が及ばない。それが、バリオンやメソンの大きさ程度まで近づくと、それらを形作るクォークや反クォーク、また、グルーオンの持つ「強い相互作用」が反応し始める。それにより、バリオンやメソンの間には「強い力」が働く。このように、全体として安定した状態にあっても、互いに近づくと強い力を及ぼすような複合粒子をハドロンと呼んでいる。

安定した状態にあるメソンを作っているクォークと反クォークを引き離そうとすると、クォークと反クォークを結びつけているグルーオンは、自身も「強い相互作用」の力をもっているためにお互いに引き合うので、「強い相互作用」が働くカラー力線は広がらずにゴムひも状に引き延ばされ、その間にエネルギーが蓄えられる。

カラー力線がゴムひも状であれば、力線の距離が離れても、それ以上に力線にエネルギーが蓄積される。さらに引っ張ると、ついには蓄積されたカラー力線エネルギーで、真空から新しいクォークと反クォークの対が生まれる。つまり E=mc2 の公式からカラー力線に蓄積されたエネルギーが、物質粒子のクォークと反クォークに転換される。

つまり、この時点でひもが切れたとすれば、切れた瞬間、新たにクォークと反クォークが別個に生じる。つまり、クォークまたは反クォークは、単独では取り出せない。常に白色状態で安定して存在であるため、このようにカラーをもった素粒子は、単独で取り出せないことになる。これを「クォークの閉じこめ」と呼んでいる。

陽子の場合、2つのアップ(u)クォーク(電荷+2⁄3)と1つのダウン(d)クォーク(電荷−1⁄3)によって構成されたバリオンの一種、電荷が+1となっている(電荷は2⁄3+2⁄3−1⁄3=3/3=1)。

中性子の場合、中性子は電荷2/3のuクォーク1個と-1/3のdクォーク2個から構成されているバリオンの1種、電荷が0となっている(2/3-1/3-1/3=0)。同様に反クォーク3つでも安定した状態が作れる。これがバリオンの反粒子、反バリオンになる。反陽子や反中性子は、対応する反クォークでできている。

なお、電子はハドロンに属しておらず、レプトン(軽粒子)と呼ばれる素粒子の1区分に属している。レプトンとは、強い力を感じない素粒子のことである。電子・ミューオン・タウとそれと対をなす電子ニュートリノ、ミューオン・ニュートリノとそしてタウ・ニュートリノの6種類がある。ミューオン・ニュートリノは20世紀の初頭に宇宙線の中で発見され、タウ・ニュートリノは電子陽電子衝突型加速器で20年ほど前に発見され、質量も正確に測量された。

目次へ

核力の研究は、湯川博士が提唱した中間子論に端を発している。1935年に発表した「中間子論」によって、日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞した。

物質を構成する原子は、中心にプラスの電荷をもつ原子核があり、その周りにマイナスの電荷をもつ電子が存在している。原子核はさらに小さく分けると、プラスの電荷をもつ陽子と、電荷をもたない中性子からできている。この陽子と中性子を核子と呼ぶ。

その原子や原子核がバラバラにならず一つにまとまっていられるのは、その構成要素それぞれが互いに引き合っているからである。たとえば、原子核と電子は、プラスの電荷とマイナスの電荷の間に働く電磁気力によって、互いに引き合い、一方、原子核を構成する陽子と中性子は電磁気力で引き合っているわけではないが、プラスの電荷をもつ陽子同士は、電磁気力では互いに反発し合っていながら、この反発力に勝る強さを持つ引力が働くため、原子核にかたまっていられる。

この問題に答えを提示したのが、湯川博士の「中間子論」であった。「中間子論」では、陽子や中性子は、π中間子と呼ばれる粒子を交換することによって、互いに引き合っていると言う。このπ中間子によって生まれる引き合う力は、「核子間の力」という意味で「核力」と呼ばれている。

核力は、原子核の性質を理解するために、多くの実験が精力的に行われ、現在では陽子や電子などの核子衝突の実験から発生する膨大なパラメータを用い、再現する精密な解析から、その諸現象を精査し続けている。その一方で、核力の理論的研究は単純化されたモデル計算を使ったものが主流となった。この場合、おのずと適用範囲に制限がつき、不定性を抑えて結論を出すことや、またこれを避けるためには、よけいな仮定や近似はいっさい加えず、「第一原理」のみに基づいた研究が必要となる。しかしながら、そのような第一原理計算にとらわれる核力の解析技法は、不確定性が基本である素粒子の研究に大きくは貢献していないようである。

核力は、宇宙に存在する4つの基本的な力の一つである「強い相互作用」の一部ですある。「強い相互作用」を第一原理のみに基づいて研究することを可能にするのが格子QCD(Quantum

Chromodynamics)と言われている。

核力は、宇宙に存在する4つの基本的な力の一つである「強い相互作用」の一部ですある。「強い相互作用」を第一原理のみに基づいて研究することを可能にするのが格子QCD(Quantum

Chromodynamics)と言われている。格子QCD上の散乱理論を拡張して独自の方法を加える。陽子や中性子は、それぞれクォークという素粒子が3つずつ集まって形成されている。そして、このクォーク同士をつなぎとめている力がグルーオンである。まるでグルー(糊)のようだということから名付けられた。

陽子や中性子がクォーク3つからできているのは、クォークが3つ集まると安定した状態になるからである。このことを、光の3原色(赤、青、緑)がそろうと無色(白色)になることになぞらえて、クォークが従う基本法則「量子色力学(QCD:Quantum Chromodynamics)」を構成する。このQCDを用いると、クォークの性質から出発して、核子やπ中間子の性質を理論的に説明しやすくなる。さらに進めれば、核子間に作用する核力が導き出せるようになる。

ところが、現実はそんなに甘くはない。QCDは低エネルギー領域で相互作用がどんどん強くなる。このため、核力を始めとする低エネルギーの物理量を、連続空間上で直接計算する有効な方法は今でも知られていない。

そこで多くの物理学者は、格子QCDに着目した。格子QCDでは、連続的な空間を格子点に分解し、そこにQCDを定義する。その際、格子点上にクォークが存在していて、格子点と格子点を結ぶ辺の上には相互作用を媒介するグルーオンが存在していると仮定する。こうして自由度を抑えた格子QCDは、スーパーコンピュータ上で取り扱うことができ、QCDの直接の予測を第一原理のみに基づいて引き出すことが可能となった。近年では、高性能なスーパーコンピュータによって、格子QCD上で核子・核子散乱を理論的に計算することが行われている。

ハイペロン力とはハイパー核(ハイペロンを含む原子核)とハイペロン、またはハイペロンと核子の間に働く力のことである。ハイペロンとは、陽子や中性子の3つのクォークのうちいくつかがストレンジクォークに置き換わったものである。ストレンジクォークは、大型加速器を使った実験ではその存在が確認されているが、寿命が非常に短いため地球上に普通には存在しないとされている。しかし、「宇宙には、巨大な質量を持つ中性子星がいくつも発見されている。その中心部は、想像を超える高密度状態であり、そういった環境では、普通にハイペロンが存在する可能性が高い」。中性子星の構造の解明にはまずハイペロン力を明らかにする必要がある。

1950年代以降、粒子加速器を用いて、陽子の反粒子である反陽子、そしてK中間子を始めとする多くの粒子が生成され発見された。その総数は数百にも上る。そのほとんどは電気力より100倍の大きさの強い力を及ぼしあう加速放射されたハドロンの仲間であった。すべての粒子には、陽電子、反陽子などのように互いに出会うと消滅してしまう反粒子が存在することも判明した。より小さな粒子が存在することが徐々に明らかになると、1964年、「陽子」や「中性子」を構成する「クォーク」という「素粒子」の存在が予言され、1969年にはアメリカの加速器実験で「クォーク」が存在する証拠が検出された。

歴史的には、陽子と中性子、そして他のハドロンも素粒子と呼ばれていた。やがて、それらはクォークという粒子で構成されている複合粒子であることがわかった。「強い相互作用で結合した複合粒子」であれば、ハドロンは、厳密な意味で素粒子ではないが、その種類は数百にも及び、さらにその性質も予測できるほど研究は進化している。

バリオンやメソンは、それを作るクォークや反クォークの組み合わせの違いだけでなく、それらのクォークや反クォークがバリオンやメソンの中でどのような運動をしているかによって多くの異なった状態を作り出す。これらの運動の実態は、振動や回転とみられるが、運動にはすべて運動エネルギーが必要である。

ところがアインシュタインの関係式

E = mc2

によって、エネルギーは質量と等価なので、内部運動のエネルギーの違いは、外から見ると、粒子の質量の違いとなって現れる。これが、20世紀後半の加速器実験の幕開となった。数百種類にも上る質量の異なるハドロンが発見された。その性質までも予測できるまでに、革新的な進歩を遂げた。

3つのクォークが集まってできたバリオンとクォークと反クォークからできたメソンを説明したが、安定状態はそれ以外にも作れる。特にグルーオンを伴う組み合わが重ねれば、更にハドロンの種類は増大する。

当時は、3種類のクォークがあると予想していたが、その3つのクォークからなるバリオンとの関係は、これを光の3原色になぞらえて考えると、より分かりやすい。

例えば、赤、緑、青のクォークの反粒子である反クォークは、シアン(反赤)、マゼンタ(反緑)、黄色(反青)のカラーを持つ。クォークと反クォークは、対消滅して力の粒子のグルーオンになるが、このときカラーが保存されるので、クォークと反クォークの色の組み合わせだけグルーオンの状態があることになる。つまり、3x3=9ですが、このうち1つの組み合わせは白色で力を運ばないため、グルーオンの状態には3x3-1=8種類があることになる。

本来、素粒子とは『内部構造を持っていない粒子』を指す。当初、「クォーク」は3つの種類があると考えられていたが、1973年には6種類のクォークの存在が予言された(小林・益川理論)。同様に、電子の仲間である「レプトン」も6種類あるとされ、いずれもすべて20世紀での発見であった。しかし、今日まで、数多くのクォーク探索が行われてきたが、未だ単独で取りだした形では見つかっていない。これは強い力の持つ特異な性質によるためと考えられている。ただ、その存在は、高エネルギーのレプトンで陽子を激しくたたく、非弾性散乱実験により、陽子の中に存在する点状粒子(パートン)としては確認されている。

物質はクォークとレプトンからできている。クォークもレプトンも6種類みつかっており、それ以上はなさそうである。物質の素粒子と考えられているクォーク族とレプトン族は、複合粒子である兆候がまったく見あたらず、しかも非常に簡単に整理されているようだ。

1950年代以降、粒子加速器を用いて、陽子の反粒子である反陽子、そしてK中間子を始めとする多くの粒子が生成され発見された。その総数は数百にも上る。そのほとんどが電気力より100倍の大きさの強い力を及ぼしあうハドロンの仲間であった。また、すべての粒子には、陽電子、反陽子などのように互いに出会うと消滅してしまう反粒子が存在することも解明された。

ただ、電子や陽子以外の粒子は、自然界で安定的に存在することができない。それらの平均寿命はきわめて短く、即時に、π中間子やK中間子、そしてミューオンなどの比較的寿命の長い粒子に崩壊してしまう。また、中性子は原子核の中だけで安定して存在し、その外に置かれたとき、平均寿命15分20秒で崩壊し陽子や電子、ニュートリノに壊変する。

現在のところ、物質の素粒子は、電子やニュートリノ、ミューオンなど強い力を感じないレプトンと、ハドロンを作るクォークである。

標準理論とは、現代素粒子物理学の基本的な枠組みのことである。1970年代半ばに体系化され、「20世紀の物理学の到達点」とも言われるこの理論には、17の素粒子が確認されている。

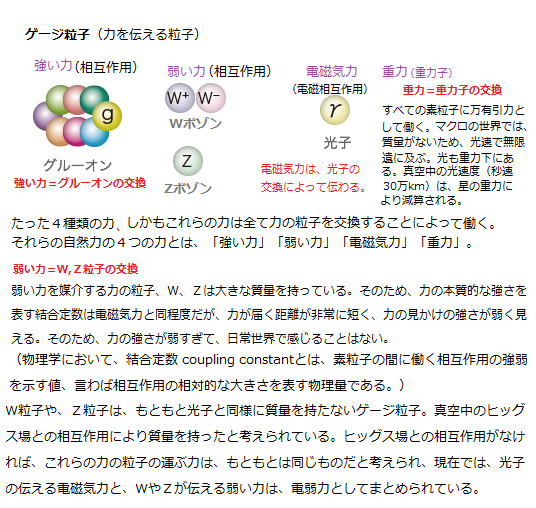

自然界には物質と物質の間に力が働き、そうした力も素粒子が媒介すると考えられている。電荷を持つ素粒子相互間に働く「電磁気力」は、「光子(フォトン)」が伝える。電気や磁石の力を生み、原子核と電子を結びつける「光子」の存在は、20世紀はじめから知られていた。

クォークが陽子や中性子を構成し、陽子や中性子が原子核にまとまるのは、「強い力」が働くからだ。その力は、「グルーオン」が媒介する。

すべてのクォーク、レプトンに作用し、原子核の崩壊現象を引き起こす「弱い力」は、W粒子やZ粒子の2種類の「ウィークボソン」によって伝達される。弱い力はとても短い距離の間でのみ働く。通常、電磁気力よりもはるかに弱いのでこの名前がつけられた。

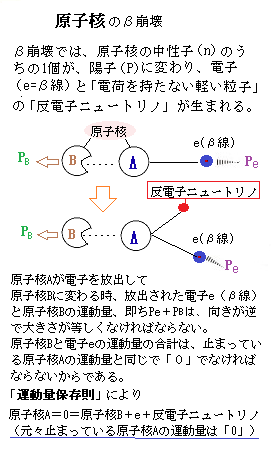

弱い力を媒介する力の粒子、W、Zは大きな質量を持っているため、原子核のベータ崩壊や、中性子・π中間子などの粒子の崩壊の原因となり、粒子の種類を変えることができるほどの力がある。日常は体験することのない力であるが、ミクロの世界では重要な役割を果たしている。

弱い力を媒介する力の粒子、W、Zは大きな質量を持っているため、原子核のベータ崩壊や、中性子・π中間子などの粒子の崩壊の原因となり、粒子の種類を変えることができるほどの力がある。日常は体験することのない力であるが、ミクロの世界では重要な役割を果たしている。上記の2つの力は、1970年代から80年代にかけて存在が突き止められた。なお、日常生活で身近な「重力」も同様に「重力子」によって媒介されると考えられるが、重力は素粒子の世界では弱すぎて無視できるため、標準理論では扱われていない。

1964年に質量の起源と予言されたヒッグス粒子は、標準理論のなかでも特殊な素粒子である。

1990年代以降、素粒子物理学は飛躍的な発展を遂げたが、「標準理論」に含まれる17種類の粒子のうち、ヒッグス粒子だけが、20世紀中にその姿をとらえられずにいた。

現在のところ、物質の素粒子は、電子、ニュートリノ、ミューオンなど強い力を感じないレプトンと、そしてハドロンを作るクォークである。物質粒子物はクォークとレプトンであるが、いずれも6種類みつかっており、それ以上はなさそうである。

それらの物質粒子の間に働く力(相互作用)には、「強い力」「電磁力」「弱い力」、および「重力」の4種類がある。これらの力を伝える媒介粒子として、「強い力」8種のグルーオン、「電磁力」の光子、「弱い力」の3種のウィークボゾンW+・W-・Zがある。

粒子間に力が働くためには粒子がそれに対応したカラー(「強い力」)、電気(「電磁力」)、ウィーク電荷(「弱い力」)と呼ばれる「電荷」を持っているからである。クォークは強・電・弱の3つの力を感じるのはそれらの3つの「電荷」をみな持っているからで、レプトンはカラーを持たないので強い相互作用はしない。

相互作用のかたちは、場の量子論(ゲージ場理論)に基づいている。強い力は量子色力学(QCD)や、電磁力と弱い力はワインバーグ・サラム理論Weinberg-Salam theory(弱い相互作用と電磁相互作用を統一的に記述する理論)で記述され、この2つの理論を合わせて「標準模型」とされている。この標準模型はすばらしい予言能力を持つ理論で、1電子ボルトの原子のふるまいから1千億電子ボルト(100 GeV)の高エネルギー現象までを厳密に計算することができる。量子力学と相対性理論の延長線上にある近代物理学の輝かしい成果と言えよう。

ところが、標準模型が原理として用いているゲージ場理論が成り立つには、すべての素粒子の質量が厳密にゼロでなくてはならない。ところが、クォークやレプトンは質量をもつことが実験により証明された。この矛盾は、現在の宇宙が「ヒッグズ場」の中に浸っていると仮定すると解くことができる。

ピーター・ヒッグスPeter Ware Higgs博士が、物質に質量をもたらす「ヒッグス粒子」の存在を予言した。2012年7月4日、欧州原子核研究機構CERN(通称:セルン)の大型ハドロン衝突加速器(LHC)によってヒッグス粒子ではないかと見られる物質が発見され、素粒子の標準理論が検証された。ヒッグス博士は、2013年のノーベル物理学賞を受賞した。

CERNは、ヒッグス粒子を発見した後、アップグレード作業のための3年以上のシャットダウン期間を終え、LHCは、2015年、再び稼働した。以前よりも強力になって、超対称性理論やダークマターの研究に利用される。CERNは、スイスのジュネーブからフランスとの国境にまたがる世界有数の素粒子・原子核研究機関である。

標準理論では、ビッグバン直後、全ての素粒子は、何の抵抗を受けることもなく真空中を自由に運動できていたと考えている。つまり、全ての素粒子に質量がなかった時代である。しかし、ビッグバンから、10-13秒過ぎたころに、真空の相転移が起こり、真空がヒッグス粒子の場で満たされてしまったと考えられている。

これはちょうど水蒸気が冷えて、液化して水になる状況に例えられる。宇宙の冷却とともに真空はヒッグス粒子の海になってしまったわけである。そのヒッグス場と相互作用する物体は「質量」をもつようになった。質量が重いほど運動が阻害される。そのパラメーターが質量である。

クォークやレプトンはヒッグス場と反応し、あたかも水の中を泳ぐ魚のごとく、ヒッグス場によるブレーキを受けることになり質量のある粒子として振舞うようになる。WボソンとZボソンはさながらヒッグス場を重いブーツで歩く人のように、何千倍も大きな質量を持つことになる。ヒッグス場を素早く通過するレプトンの電子やニュートリノは、ほんのわずかな質量を得る。光子(フォトン)とグルーオンは、ヒッグス場とは反応しないので光速で飛び質量はゼロのままである。

電磁場が存在すれば光子があるように、ヒッグズ場が存在すればヒッグス粒子が最低1種類あるはずである。これまでの実験によれば、ヒッグス粒子は114 GeV より重いはずである。理論の予言もまた間接的実験結果も、200 GeV より低い事がかなりの程度の確率で示唆されている。

目次へ

スイスのジュネーブ近郊にある欧州合同原子核研究機関(CERN)では、世界最長の27 kmの円形粒子加速器Large Hadron Collider(LHC;Colliderコライダーとは、粒子(衝突型)加速器である)を用いて、世界最高のエネルギーレベルの陽子と陽子を衝突させて、宇宙誕生直後に宇宙に存在していた素粒子やその現象を再現する実験を重ねている。

LHCの衝突点のひとつに設置されている巨大なATLAS検出器(高さ22m、全長44m、重さ7000トン)により、標準理論で唯一未発見のヒッグス粒子や、標準理論を超える新しい粒子の発見を目的としている。2010 年より本格的なデータ取得を開始した。

(ATLAS検出器は直径22m、長さ44mの巨大な円筒形を横に倒した形で設置されており、重さは7000トンある。その中心に陽子の衝突点があり、加速した陽子ビームの通り道が円筒の中心を突き刺すような形になっている。LHCによって6.5TeVまで加速された2本の陽子ビームを検出器の中心で衝突させ、陽子ビームが高エネルギーで衝突するとヒッグス粒子や超対称性粒子などの重たい素粒子が生起される。しかしそれらはとても不安定なため、すぐに別の安定した粒子に崩壊する。ATLAS検出器ではそれら安定粒子である電子・ミューμ粒子・光子・陽子・中性子などを検出し、その運動量とエネルギーを精密に測定する。それらの情報を総合的に計算することによって、陽子ビーム衝突時にどんな反応が起きていたか観測することができる。

電子の質量は0.511MeV、一方、「ウィークボソン」の一つW粒子の質量80,400MeVで、光子や重力子と違い質量が重いため、10-18mほどしかその力は及ばない。6桁も違う素粒子同士の質量をヒッグス粒子だけでで説明するには無理がある。特に、自然界の基本的なスケールが、非常に高いエネルギーレベルにあるのに、ヒッグス粒子の質量がそれに比べて、なぜか何桁も小さい。その他にも「標準理論」には課題が多いことが知られている。宇宙には「標準理論」が言及していない大量の物質「ダークマター(暗黒物質)」の存在も分かってきている。超対称性理論は、標準理論のすべての素粒子に、スピンの異なる対となる素粒子の存在を予言し、そこには暗黒物質の候補も含まれている。やがて巨視的な宇宙の加速膨張を説明する理論にも繋がっていくであろう。

大きな課題であり続けてきた、電磁気力・弱い力・強い力の3つを統一的に理解する「力の大統一」、または重力までも含む「超統一」にまで新たな標準理論が体系化されるだろう。)

標準理論は、現代素粒子物理学の基本的な枠組みのことであり、素粒子物理学における3つの基本的な力である「強い力」・「弱い力」・「電磁力」を、ゲージ原理と呼ばれる原理により、その力の働き方が規定されている。「重力」も含む自然界の基本的な4つの力のうちの2つである「電磁力」と「弱い力」を統一的に扱うのが、「電弱統一理論」である。この理論で存在が予想されたW粒子とZ粒子と呼ぶ重い質量のウィークボゾンは、後に実験により検証された。

1973年には6種類のクォークの存在が予言された(小林・益川理論)、同様に、電子の仲間である「レプトン」も6種類あるとされた。1970年代半ばに体系化され、1980 年以降様々な実験によりその検証が行われてきた。

クォークが陽子や中性子を構成し、陽子や中性子が原子核にまとまるのは、「グルーオン」が媒介する「強い力」が働くからだ。クォークやレプトンに作用し、原子核の崩壊現象を引き起こす「弱い力」は、2種類のW ボゾンと ボゾンと言う弱い核力を媒介する「ゲージボゾン」によって伝達される。これら2つの力は、1970年代から80年代にかけて存在が突き止められた。その結果、標準理論は驚くほど良く記述されていることが確かめられ、「20世紀の物理学の到達点」とも言われている。この理論には、17の素粒子が登場する。

標準理論では、「強い力(グルーオン)」、「弱い力(ボゾン)」、「電磁力(光子)」3 つの力を媒介する粒子の質量がゼロであることが要請されていた。しかし、弱い力を媒介する W 粒子と Z 粒子は、大きな質量を持つことが実験的に確かめられている。そこでこれらの粒子に質量を与える「ヒッグス場」と呼ばれるモデルが提唱された。

1964年に質量の起源と予言されたヒッグス粒子は、標準理論のなかでも特殊な素粒子である。その年にヒッグス機構を最初に提案した6人の理論物理学者の1人トーマス・キブルThomas Walter Bannerman Kibbleは、ヒッグス理論に関する初期の論文の中では、最も完成度の高い論文を執筆したと評価されている。2014年、ノーベル賞受賞者のピーター・ヒッグスPeter Ware Higgsは、キブルがノーベル賞を分かち合うために選ばれなかったことに失望を表明した。

そのキブルは、ヒッグス場を、電磁場などと比べると確かに少し奇妙で、どこにでもあって向きがない、空気の流れのない静かな洞穴の中の、どこでも一定の気温のようなものだ、と語っている。理論物理学者は、観測するするすべがないない段階から、研ぎ澄まされた思索の中で、諸現象を目の当たりする境地に達するようだ。

そのヒッグス場における相互作用により、もろもろの粒子は質量を付加される。そのため、より強く相互作用が働けばより重くなる。

キブルやヒッグスは、その当時、最も困難だった物理学上の問題を解決するために、ヒッグス場の存在を提案した。

1960年代初め、粒子の振る舞いを支配する「重力」も含む4つの基本的な力のうち、「電磁気力」と「弱い力(電弱力)」2つは数学的にほとんど同一であることは、既に理論物理学者たちは気付いていた。2つの力の主な違いは、一方の力を伝える粒子は質量を持たず、もう一方の力を伝える粒子は質量を持つことだった。

ヒッグス場がこの相違点を明確に説明し得た。その理論によれば、ごく初期の宇宙では、ヒッグス場は存在していなかった。そのため2つの力は1つであったが、ビッグバンからまもなく、ヒッグス場は、この力を分裂させた。

その1つが電磁気力で、質量のない光、つまり光子によって媒介される。光子はヒッグス場で相互作用をしない。もう1つの力は弱い核力になった。これはある種の放射性崩壊を起こすもので、W粒子とZ粒子と呼ばれる重い粒子を介して作用する。W粒子とZ粒子はヒッグス場と相互作用し、大きな質量を得ていた。

ただ通常の物質は、原子核の中に含まれているクォークなどの粒子間の相互作用から、その質量の大半を得ていることも素粒子の理解にとって重要となる。

ヒッグス粒子自身は、ヒッグス場における励起した「さざ波」と考えることができる。大型ハドロン衝突型加速器でのヒッグス粒子の実験を通して、ヒッグス場の様々な振る舞いが解明されてきている。

ヒッグス粒子はヒッグス場で粒子として現れたものであり、ヒッグス場は既知の粒子の質量の究極的な原因となった。ヒッグス粒子は物質に質量を与える素粒子であり、現在の宇宙をヒッグス場で満している。

宇宙の誕生直後にヒッグス場の性質が劇的に変わり、元々、質量を持たないとされる素粒子が、ヒッグス場との相互作用によって質量を獲得し始めた。

これまでの理論と実験データを総合すると、ビッグバンによって宇宙が誕生した直後に存在したすべての素粒子は、質量を持たなかった。空間は「真空」状態で、粒子は、いかなる抵抗も受けずに光速で運動していた。しかし宇宙は膨張するとともに冷えていき、それが端緒となり、真空中にヒッグス粒子が充満したようだ。

ヒッグス粒子が充満した「ヒッグス場」が形成されると、光子が電磁場の中を伝わる波のような存在であれば、ヒッグス粒子で埋め尽くされた「真空」中を他の素粒子が動くとき、ヒッグス粒子の抵抗を受ける。そのときの抵抗の大きさが「質量」で、それは素粒子とヒッグス粒子との「物理的相性」で決まる。極めて物理学的表現とは、ほど遠い説明と思えるが、光子はヒッグス粒子との相性が悪いので無視された。だから光子は宇宙開闢以来質量ゼロのまま、最高速度で伝わると…

1990年代以降、素粒子物理学は飛躍的な発展を遂げたが、「標準理論」に含まれる17種類の粒子のうち、ヒッグス粒子だけが、20世紀中にその姿をとらえられずにいた。質量の大きな粒子を介して場に揺らぎを与えると、その揺らぎが ヒッグス 粒子として観測されるとしている。

ヒッグス粒子の探索では、その崩壊に伴う粒子を観測し、その親粒子を同定することが行われる。ヒッグス粒子が2つの Z ボゾンに崩壊した後、各Z ボゾンがさらに 2 つのレプトンに崩壊する H → ZZ →μμというチャンネルでは、その最終状態でミューオン(μ)を含んでいる可能性がある。従ってクォークやグルーオン同士の散乱などによる膨大な出現事象の中からこのミューオンをいかに効率よく誘導するかということが重要になってくる。

2012年に、物質に質量を与える素粒子である「ヒッグス粒子」が漸く発見された。

そのヒッグス粒子は、2つのミューオン(ミューオン対μμ)に崩壊する。LHC加速器では毎秒4000万回、塊1個あたり1000億個の陽子が入っている塊同士を加速し激突させることで、ヒッグス粒子を毎秒1回程度の頻度で出現させている。そこで生じたヒッグス粒子がミューオン対に崩壊する確率は、標準理論の予想によると0.02%と非常に稀である。

ヒッグス場で相互作用して、粒子は質量を得る。より強く相互作用するとより重くなる、と言う原理が働く。

キブルやヒッグスは、その当時、最も困難だった物理学の問題を解決するために、ヒッグス場の存在を提案した。

1960年代初め、粒子の振る舞いを支配する4つの基本的な力のうち、「電磁気力」・「弱い核力(電弱力)」の2つは数学的にほとんど同一であることは、既に理論物理学者たちは気付いていた。2つの力の主な違いは、一方の力を伝える粒子は質量を持たず、もう一方の力を伝える粒子は、大きな質量を持ったことにある。

ヒッグス場がこの相違点を明確に説明し得た。この理論によれば、ごく初期の宇宙では、ヒッグス場は存在していなかった。そのため2つの力は1つであったが、ビッグバンからまもなく、ヒッグス場は、この力を分裂させた。

その1つが電磁気力で、質量のない光、つまり光子によって媒介される。光子はヒッグス場で相互作用をしない。もう1つの力は弱い核力になった。これはある種の放射性崩壊を起こすもので、W粒子とZ粒子と呼ばれる重い粒子を介して働く。W粒子とZ粒子はヒッグス場と相互作用し、質量を獲得した。その電弱力を分化したヒッグス粒子は2012年に発見された。

ただ通常の物質は、原子核の中に含まれているクォークなどの粒子間の相互作用から、その質量の大半を得ている。

ヒッグス粒子自身は、ヒッグス場における励起した「さざ波」と考えることができる。大型ハドロン衝突型加速器でのヒッグス粒子の研究を通して、ヒッグス場の様々な振る舞いが解明されてきている。

ヒッグス粒子はヒッグス場で粒子として現れたものであり、ヒッグス場は既知の粒子の質量の究極的な原因であった。ヒッグス粒子は物質に質量を与える素粒子であり、現在の宇宙をヒッグス場で満している。

宇宙の誕生直後にヒッグス場の性質が劇的に変わり、元々、質量を持たないとされる素粒子が、ヒッグス場との相互作用によって質量を獲得し始めた。

これまでの理論と実験データを総合すると、ビッグバンによって宇宙が誕生した直後に存在したすべての素粒子は、質量を持たなかった。空間は「真空」状態で、粒子は、いかなる抵抗も受けずに光速で運動していた。しかし宇宙は膨張するとともに冷えていき、それが端緒となり、真空中にヒッグス粒子が充満したようだ。

ヒッグス粒子が2つのミューオン(ミューオン対μμ)に崩壊する反応も注目されている。この反応が起こる確率からミューオンのような第2世代の素粒子の質量の起源が、第3世代のタウ(τ)の質量の起源と同様にヒッグス機構によるものなのか検証されようとしている。

目次へ

花粉の形成と受精

ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応

植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1)

遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝

減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学

イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸

生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物

陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応

根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖

フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学

ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン

元素の周期表 デモクリトスの原子論 古代メソポタミア ヒッタイト古王国時代 ヒッタイトと古代エジプト

ヒクソス王朝 古代メソポタミア史 新アッシリア時代 ギリシア都市国家の興亡 古代マケドニア 古代文明の破綻

相対性理論「重力」 相対性理論「宇宙論」 相対性理論「光と電子」 太陽系の物理 量子力学 質量とエネルギー

cp対称性 共役変換 素粒子の標準理論