宇宙論(宇宙の晴れ上がり)

宇宙論(宇宙の晴れ上がり)

|

|

20世紀になって、アインシュタインの特殊および一般相対性理論や量子力学が発表され、やがてビッグバン宇宙論が登場した。

天文観測や物理科学の進歩と重なり、多くの観測手法や実験設備、そして数学方程式(公式)の開発発展により、間接的ではあっても理論を実証できる手立てが様々に得られたからと見られる。

138億年前のインフレーションからビッグバン以降に掛けて、およそ38万年後までの宇宙はまだ高温で光も直進できなかったため、当時の光は届かず宇宙創成を観測することができていない。その後、膨張が緩やかになり、徐々に温度も下がってきた。

宇宙は誕生後38万年たち、その温度が約3000度に下がると、イオン化したプラズマ状態から、陽子と電子が結合して電気的に中性の水素原子で満たされるようになった。

宇宙は誕生後38万年たち、その温度が約3000度に下がると、イオン化したプラズマ状態から、陽子と電子が結合して電気的に中性の水素原子で満たされるようになった。それ以前の宇宙では、イオン化した原子や電荷を持った素粒子(荷電粒子)などに進路を阻まれていた光子photon が、まっすぐに放たれて宇宙は晴れ上がった。

宇宙マイクロ波背景放射は、このときに発せられた光だといわれる。宇宙が誕生した瞬間を私たちが観測できないのは、宇宙が晴れ上がる前の光をとらえることができないためである。したがって宇宙の果てを観測するという天文学の究極の目標は、電磁波を用いる限り原理的にこの時点より先には遡れないため達成されない。やがて、温度が下がり光は直進できるようになり、現在の我々まで光が届くようになる、このときの光が宇宙背景放射である。「宇宙の晴れ上がり」の門出となる光子である。

宇宙には始まりがあり、最初は高温高圧の火の玉として誕生して以来、膨張し続けていると考える「ビッグバン理論」が、ロシアのオデッサ(現;ウクライナ)生まれのアメリカの理論物理学者であるジョージ・ガモフG. Gamovらによって提唱されていた。もともとガモフが提唱した名称は「火の玉宇宙理論」であった。さらに、ガモフは初期の火の玉宇宙の理論的研究から1つの予想を立てていた。

(ジョージ・ガモフは、レニングラード大学で「光学と宇宙論」を学び、1928年学位を取得し、ケンブリッジ大学へ移籍した。その後、コロラド大学に移る。1931年には帰国してレニングラード大学の教授職にあったが、スターリン独裁のソ連を嫌って1933年妻とともに出国した。翌年ジョージ・ワシントン大学教授に就任。1928年には量子力学を応用して原子核のアルファ崩壊を解明した。)

ガモフは、それがビッグバンであったとすれば、「宇宙の晴れ上がり」の時の直進する光は、宇宙の温度が下がるとともに波長が変化し、宇宙は無限であれば、今でも宇宙に「背景輻射(ふくしゃ)」として降り注いでいるはずと予想した。

宇宙初期は、灼熱の世界であれば物質が放つ光で満ちあふれていたはず、それが元素の起源という観点からジョージ・ガモフが提唱したビッグバン理論の帰結でもあった。ガモフらはさらに、この熱い時期の名残ともいうべき光子が現在も、絶対温度にして数度から数10度の黒体放射として現在の宇宙を満たしていると予言していた。

(電子レンジは熱輻射、オーブンは熱伝導。電磁波の持つエネルギーは物質に吸収されると熱に変わる。太陽光も電磁波である。紫外線の一部・可視光線・近赤外線が地表に届き、地球の生命活動に不可欠な可視光線であり、やがて電磁波は物質のエネルギー源にもなる。

逆に、熱を持った物質からは電磁波が放射される。物質の温度が高いほど、エネルギーの大きい、波長の短い電磁波が放射される。

黒体black bodyとは、鉄のように温度が低ければ黒色に近いが、一度外部から入射する光・電磁波などの熱放射による、あらゆる波長の光子に応じ、それらを完全に吸収し、それを再度放出できる物体を言う。黒体から放射される光は、温度が低いときは赤っぽく、さらに高温になると黄色く光り、やがて温度が高いほど青白くなる。夜空に輝く星々も青白い星ほど温度が高い。宇宙温度の単位はK【ケルビン】で表示される。)

その計算では絶対温度7度の輻射、つまりマイクロ波(3GHz〜30GHzの周波数帯の電波の「マイクロ」は、電波の周波数による分類において、短い波長域に属する。ただし、赤外線より波長は長いが直進性が強い性質を持つため、特定の方向に向けて発射するのに適している。波長λ×振動数ν=光速c)の電波であったとまで予測していた。

(絶対温度の単位は 【K】。分子や原子はたえず運動をしている、と言うより、水面に浮かぶ枯葉は、風や流れに作用するけでなくて、その運動は温度によって変化する。高温になるほど激しく運動し、温度が低下して、そのまま冷えれば、理論上、やがて分子や原子の運動が完全に停止する。その温度を絶対零度と言う。つまり分子や原子の運動が停止するので、これより低い温度はありえない。絶対零度はセ氏ではマイナス273.15℃、ケルビンはこの温度を0Kと定めた。

一方、温度に上限はない。1万度や10万度といいた高温にもなりうる。摂氏温度 [℃] との間には T(K)=t(℃)+273.15 の式が成り立つ。」

この「背景輻射」は、1965年、ガモフの理論など知らなかった米国ベル電話研究所のアルノ・ペンジアスA. A. Penziasとロバート・ウィルソンR. W. Wilsonによって観測された。その後、この分布は絶対温度-270.4℃の完全な黒体放射であることが確認され、今では「宇宙マイクロ波背景放射CMB: Cosmic Microwave Background radiation」と呼ばれている。

彼らはアンテナで受信する電波から雑音要因をとり除く研究をしていた。そのため、通信電波の雑音測定をしていた。やがて、受信された電波雑音の中に、宇宙から届いているものがあることに気づいた。ペンジアスとウィルソンによる発見されたこの情報は、直ぐにプリンストン大学の物理学者ロバート・H・ディッケRobert Henry Dickeに届いた。 ディッケはこれが長らく探していた宇宙放射であると速断した。

宇宙背景放射を発している黒体が放つ光子が、光速のスピードで遠く離れた地球に到達する間に、しかも長期間、低温に晒されたため、赤方偏移が起こり、波長が伸び続けマイクロ波となった。

(赤方偏移は、光の波長が伸びて観測される現象を、赤い側にずれるという意味で使われる。天体現象において赤方偏移を生じる状況は3つに分けられる。

(赤方偏移は、光の波長が伸びて観測される現象を、赤い側にずれるという意味で使われる。天体現象において赤方偏移を生じる状況は3つに分けられる。第一は天体がわれわれから遠ざかる運動をする場合に、音の場合のドップラー効果と同様に、光の波長が長くなる現象を運動学的赤方偏移と呼ぶ。天体が近づく場合には波長が短くなり青方偏移と呼ぶ。

第二は、宇宙膨張により光が飛ぶ間に空間が伸び、波長が伸びて観測される。これを宇宙論的赤方偏移と呼ぶ。

第三に、強い重力場をもつ天体からの影響を受ける光は、重力ポテンシャルがより深い場所から脱出するさいに、エネルギーを失い赤方偏移が生じる。これは一般相対性理論の効果で、重力赤方偏移と呼ばれる。

ここで「光」と表現をしているが、実際には電磁波に共通の現象で、いずれも相対性理論で理解できる。 )

マイクロ波領域の短い波長で輝く電波であった宇宙マイクロ波背景放射の環境温度は、低温の下限であるマイナス273.15℃(絶対零度;0K)よりもほんの2.73℃高いマイナス270.42℃(絶対温度約3K)であることが示されていた。

宇宙マイクロ波背景放射は、宇宙の「最後の散乱面」から発せられた、ジョージ・ガモフの予言した「ビッグバン」の名残りの電波であると解釈された。この発見が、進化論的宇宙論を確立させる画期となった。

背景放射の強度は、いずれの方向でもおよそ一定で、宇宙の物質分布がほぼ等方的であることを示していた(等方性)。 これにより1965年に発見された宇宙の背景放射は、マイナス270.42℃(宇宙の絶対温度約3Kであった)で、どの方向からくる波も温度は一定であった。

それは宇宙のどの方向からも、絶対温度3Kの熱放射が来ていることを示す。これを3K宇宙背景放射(Kは絶対温度の意味)と呼ぶ。この放射は宇宙が小さな火の玉だったときの名残りである。超高温だった宇宙が現在まで膨張し続けて、やがて3Kの低温度になった、ことを意味する。この放射を発見したアメリカのぺンジアスとウィルソンはノーベル賞を受賞した。

背景放射の 10万分の1程度のゆらぎが、宇宙背景放射探査機COsmic Background Explorer(COBE)およびウィルキンソン・マイクロ波非等方性観測衛星(WMAP)により詳細に測定され、宇宙論の諸パラメータであるハッブル定数・宇宙年齢・ダークマターやダークエネルギー密度などが精度よく決定された。

1989年、米航空宇宙局NASAの宇宙背景放射探査機COBEが打ち上げられ、カリフォルニア大学バークレー校物理学教授ジョージ・スムートらは、COBEで背景放射の温度を詳しく観測し、宇宙マイクロ波背景放射は完全な均一ではなく、わずかな異方性、つまり「±3/10万度」という極めて微少な揺らぎを発見した。一般相対性理論によれば「重力によって光は曲げられ、時間の流れが遅くなる」。実際に、太陽の後方の星の光が、太陽の側で曲げられる。

1989年、米航空宇宙局NASAの宇宙背景放射探査機COBEが打ち上げられ、カリフォルニア大学バークレー校物理学教授ジョージ・スムートらは、COBEで背景放射の温度を詳しく観測し、宇宙マイクロ波背景放射は完全な均一ではなく、わずかな異方性、つまり「±3/10万度」という極めて微少な揺らぎを発見した。一般相対性理論によれば「重力によって光は曲げられ、時間の流れが遅くなる」。実際に、太陽の後方の星の光が、太陽の側で曲げられる。ビッグバン理論では、初期のこの温度の揺らぎにより、宇宙の物質密度が不均一になり、恒星や銀河が生まれたと考えられている。それは銀河系などの天体が、背景放射に対して秒速約 300kmの速度で運動しているためであると考えられている。

宇宙の誕生は138億年前、超高温・超高密度の火の玉「ビッグバン」の急膨張により誕生したとされている。では、ビッグバンはどうやって起きたのか、その謎の答えだとされているのが、ビッグバン直前の「宇宙のはじまりの瞬間」をとらえた「インフレーション理論」である。

2006年に発表されたWMAPの3年間のデータによれば、通常の物質は宇宙の組成のわずか4%でしかなく、残りは、暗黒物質が20%、暗黒エネルギーが76%であるとされた。実際、宇宙の96%が正体不明なのである。つまり、「暗黒成分Dark Ingredients」の解明は、新たな物理学の扉を開く画期となる。

目次へ

2)インフレーション理論

| アインシュタイン方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 時空の状態 | 宇宙項 | ||||||||||||||||||||||||||||

| (空間の歪みと時間の遅れ) | π(円周率),G(重力定数) | ||||||||||||||||||||||||||||

| Rμν-1/2Rgμν | + | Λ | g | μ | ν | = | 8 | π | G | / | C | 4 | T | μ | ν | ⇔エネルギー・運動量テンソル (μ,νは、計量テンソルmetric tensorと呼ばれ、リーマン幾何学において、空間内の距離と角度を定義する。) |

|||||||||||||

| (宇宙膨張の斥力) | |||||||||||||||||||||||||||||

| R(スカラー曲率),μ(ミュー),ν(ニュー) | Λ(ラムダ,宇宙定数) | Gは万有引力定数 | Cは光速 | ||||||||||||||||||||||||||

1917年発表の「一般相対性理論」論文では、アインシュタインは、宇宙項を含む式を発表したが、最初の式で Λ = 0 とした。その理由については、アインシュタインは宇宙の大きさは不変と考えていたためである。

アメリカの天文学者エドウィン・ハッブルEdwin Hubbleは、遠くの銀河ほど速く遠くに遠ざかり、その速度と距離関係から宇宙が膨張していることを実証した。また、アメリカの天文学者ヴェスト・スライファーVesto Melvin Slipher(1889-1953年)は、観測した銀河の赤方偏移に注目し、ウィルソン山天文台でアンドロメダ銀河などの中に、脈動変光星(星自身が膨張と収縮を繰り返すために明るさが変化する星)の一種、セファイドやミラ型変光星をを発見して、これら変光星には、変光周期と星の光度の間に相関がみられるものがあり、それらを距離指標として用いた。その変光周期と星の光度の相関関係からその距離測定に成功した。ヴェスト・スライファーは、1916年から1952年の間、アリゾナ州北部に位置する都市フラッグスタッフのローウェル天文台の台長を務め、1930年、アメリカの天文学者クライド・トンボーの冥王星Plutoの発見を指導した。

エドウィン・ハッブルは、さらに多くの銀河の赤方偏移と距離を測定して、遠い銀河までの距離と赤方偏移から、すなわち、後退速度と距離が比例関係にあることを1929年に発見した。地球から遠い銀河ほど距離に比例して速い速度で我々から遠ざかっていると「ハッブルの法則」は説く。これが宇宙が膨張していることの最初の証明であった。この法則の比例係数を「ハッブル定数」と呼ぶ。

ハッブルは、地球から遠い銀河ほど距離に比例して速い速度で地球から遠ざかっているという、現代宇宙論の基礎をなす「ハッブルの法則」の比例係数をハッブル定数と呼ぶ。ハッブル定数を基に、宇宙年齢や観測可能な宇宙の大きさを測定する基準が得られた。

ハッブルの法則は、初期では、銀河の距離を変光星の周期と光度との関係に基づいて決められていたため、わが銀河系のすぐ周辺部のわずか数千万光年以内の近距離の銀河のみに限られていた。後退速度は、銀河の赤方偏移から比較的容易かつ正確に求められるが、正確な距離の測定は遠方にいくほど困難となった。

しかし1990年代後半、ハッブル宇宙望遠鏡などを使った遠方銀河中のケフェウス座δ型変光星(セファイド)の観測で距離の決定精度が向上した。

現代では、超新星の明るさや銀河団のcD型巨大楕円銀河の明るさなどに基づく距離決定の新しい方法が開発され、数十億光年の距離で隔てられた銀河についてまでも観測研究が可能になった。

cD型巨大楕円銀河は、多くの銀河団の中心に存在する巨大な楕円銀河のことで、明るさはわれわれの天の川銀河(銀河系)の10倍以上になる。cD銀河は、太陽の1000億倍もの星質量があり、その銀河団の中心に落ち込む銀河の融合により成長すると信じられている。この説は、ロドリゴ・イバタRodrigo Ibata博士 (フランス、ストラスブール天文台の研究ディレクター) などからなる研究チームが、アイザック・ニュートン望遠鏡による50以上の長時間露光画像によりアンドロメダ銀河の外縁部を詳細に調べた。その結果、M32とNGC205からはぎ取られたと見られる恒星の筋を検出し、2つの伴銀河がアンドロメダ銀河に吸収されつつあるということを発見した。この「共食い」成長モデルで、銀河の圧倒的な大きさと明るさが説明できる 。

この提唱により、宇宙の膨張スピードが時間とともにどのように変化してきたのかなどの解析や、宇宙の大局的構造についての研究が大きく進展した。

ハッブル定数の逆数1/Hは、宇宙膨張が始まって以来の経過時間(宇宙の年齢)を表す。その精度を増した計算によれば、137億年(誤差1%)となる。この値は、球状星団の年齢や宇宙初期における元素合成の理論から導かれる年齢と、本質的な齟齬は生じていない。

(宇宙の中の元素の殆ど水素である。太陽系に おける元素の質量比は水素が 70.683%,ヘリウムが 27.431%,リチウム以上はたった1.886%である。こ の大部分の水素とヘリウムは宇宙のごく初期に誕生した陽子と中性子から作られた。ヘリリウムぐらいまでは宇宙初期、間もなくに作られた。残りの元素は星の誕生を待つことになる。初めの星が誕生すると、星の内部での核融合反応や、星が死ぬときの超新星の一連の核爆発などの過程で重元素が合成される。

星の材料となるガスは、繰り返される星の誕生と 死によってどんどん重元素を含むようになってくる。太 陽系の元素組成比は、その結果としての太陽系が生まれ たときの値なのである。この元素に着目して宇宙の歴史 を遡り、宇宙の進化の情報を得る研究が進められ ている。

核反応を用いた宇宙年齢決定とは、考古学が炭素の同位体を用いて年代決定を行うのと同様に、半減期【物理学的半減期は、ある放射性核種の数が半分に減るのに要する時間】に、ひとつひとつの放射性の原子は1回だけ変身し、その時に放射線を出す、常に出し続けてはいない。また原子の種類ごとに、すぐ変身するものと、なかなか変身しないものがある。宇宙年齢は、物質それぞれの原子が持つ放射線残留量を解析して推定する。

核反応は、宇宙初期の元素合成に始まり、恒星の進化でも 重要な役割を果たし、様々な元素の存在量・同位体存在比には、色々な宇宙の進化の情報が含まれている。そこから正しく情報を取り出すためには、星の進化論に加 え、元素合成の理論や原子核物理学からの核反応の断面積などの総合的な解析研究が必要となる。

まず、.天文学的方法とは、最も古いと考えられる天体の年齢を天文学的に求め、宇宙年齢の下限とする。例えば,我々の太陽は約46億年前に生まれ、若い年齢の天体に属する。一方、星が 球状に分布しているように見える球状星団は、銀河系の 形成とほぼ同時に誕生した古い星の集団だと考えられて いる。

そこで、球状星団の年齢を調べれば、宇宙の年齢はそれ以上だと言うことができる。星団の種類には散開星団と球状星団がある。散開星団は数百個ほどの星がまばらに不規則に集まっている星団、球状星団はその名のとおり星が丸く球状に集まっているもので、星の数も散開星団と比べるとけた違いに多く、散開星団とはまったく別のものである。中心にいくほど星は集中しており、明るい星だけで数万個、暗い星や中心部の密集した部分も含めると数十万個は星があると考えられている。

球状星団の年齢は、散開星団と同じように、星団を構成している星の色や明るさの分布を調べることによって求めることができる。観測してみると、質量が大きく寿命の短い青い星は見あたらず、質量が太陽程度かそれ以下の軽くて寿命の長い赤い星や、進化の進んだ巨星、超巨星から成り立っていることが分かる。このことは、球状星団の年齢が100億年以上であることを示している。球状星団は銀河系形成の初期に生まれた古い天体なので、また、このことから宇宙の年齢が少なくとも100億年以上であることも明らかになる。)

なお、宇宙の膨張を表すハッブル=ルメートルの法則は、「宇宙のどの方向を見ても、遠方の銀河ほど速い速度で銀河系(天の川銀河)から遠ざかり、その遠ざかる速度(後退速度)は銀河までの距離に比例する」と要約される。銀河の後退速度を v [km s-1]、距離を r [Mpc]で表すと、ハッブル-ルメートルの法則は、v=H0 r と表される。後退速度と距離の間の比例定数 H0 は、ハッブル定数と呼ばれる。銀河の後退速度v と距離rの間に比例関係 を表す比例定数、そのハッブル定数が現在の宇宙の膨張率を表し、後退速度と距離はともに時間の関数であるため、両者の比例定数も実際には時間の関数であることを示す。

現代では超新星の明るさや巨大楕円銀河の明るさなどに基づく距離測定の新しい技術や装置が開発され、数十億光年の距離にある銀河についてまでも観測解析されている。その結果、宇宙の膨張スピードが時間とともにどのように変化してきたのか、宇宙の大局的な動的構造についての解析記録の成果は大きい。

ハッブル定数の逆数、1/H0は、時間の次元を持ち、現在の「宇宙年齢」の目安となるため「ハッブル時間」と呼ばれる。実は、ハッブル定数は、遠方の銀河の後退速度を数多く観測して計測される値である。そのためハッブル定数は観測値なので、将来、その値が変わる可能性がある。

ハッブルの法則は、

(後退速度v)=(ハッブル定数H0)×(距離 r)であるから

ここから後退速度が光速度になる距離 rを、

(光速度c)/(ハッブル定数H0)

で求められる。この距離以上では後退速度が光速以上になるので観測が不可能となる。これを「ハッブル地平線距離(宇宙の地平線)」と呼ぶ。またこの距離 rを光が進む時間をハッブル宇宙年齢と呼ぶ。宇宙が誕生してからずっと同じペースで膨張したと仮定して、現在の宇宙の地平線から届く光が最遠と見立てて、「宇宙年齢」と算出した。

膨張する宇宙における宇宙の地平線は、観測者から遠ざかる速度が光速を超えている領域との境界面にあり、現在の観測能力で観測可能な最も遠方の境界面といえる。この境界を越えた領域からの光(電磁波)や重力波は、永遠に観測者の元に届くことはない。

現在、宇宙空間全体は膨張している。その時間を遡れば宇宙空間は極小になり、原初の.「宇宙の誕生の瞬間」がトレースtraceできる。ある仮説によれば、今から約138億年前、宇宙は「空間も時間もない無から誕生した」と言う。その直後、真空エネルギーか何かのせいで宇宙項が優勢 となり、宇宙は指数関数的に超膨張した。宇宙は極限的.瞬間に、素粒子よりも小さい直径10-34乗cmから一瞬で約1043倍(1兆× 1兆×1兆×1000万倍)に膨張したと唱える。この現象を「インフレーション」と呼ぶ。

佐藤勝彦氏は1980年に、「指数関数的膨張モデル」という論文を発表した。その半年後にアメリカ合衆国の宇宙物理学者アラン・グースが同様のシナリオ「インフレーションモデル」をスタンフォード大学のセミナーで発表している。現在は、その「インフレーション理論」という呼び名が定着した。

常識的には、無というと何もない状態であるが、量子論的に要約すると、物理的には可能な限りエネルギーを抜いた状態であるが、「ゆらぎ」のある状態のことを言う。加えて、物理的に言えば、真空とはまったく空っぽな状態ではなく、粒子が生成消滅を繰り返す「ゆらいでいる空間」であることを前提にする。

実はエネルギーを抜くだけ抜ききっても、振動、いわゆる「ゆらぎ」が残る。この「ゆらぎ」は、素粒子の生成と消滅が繰り返されることにより起きていて、物理的にそれは消すことはできない。つまり、無と有の間をゆらいでいる状態という。その状態から「トンネル効果(極めて薄いエネルギーの壁を、それより低いエネルギーを持った粒子が通り抜けてしまう現象。半導体はこの原理を利用して作られている。)」で、突然、宇宙が生れたと考えられている。

「インフレーション理論」では、宇宙は「無」から生まれたと考えられている。「無」とは物質だけでなく空間もゆらいでいる状態である。空間すら「非存在」と「存在」の間をゆれ動いていた。この「ゆらぎ」の中で、ある時トンネル効果が働き、最初の宇宙が生まれた。

これはアメリカ、マサチューセッツ州メドフォードにある私立タフツ大学物理天文学科のアレキサンダー・ビレンキン博士が、一般相対性理論と量子論をあわせて考えた説で、1982年に発表した「無からの宇宙創成」は学界はもとより、一般の人々にも大きな反響をよんだが、無からの創成論は未だ完成しておらず、これからの研究が期待される分野である。

アレキサンダー・ビレンキンは、旧ソビエト連邦ウクライナ共和国ハルキウ出身で、1976年、ユダヤ人難民としてアメリカへ移住した。それは、彼が政府の情報提供者になることを拒否したため、KGBがブラックリストに載せたからだと思われる。就職の見通しが立たない中、彼はアメリカへの移住を決意した。

目次へ

3)真空のエネルギー

この生れたての宇宙は、真空のエネルギーを持っており、このエネルギーは急膨張する性質がある。急激に宇宙が大きくなるということは、それだけ密度が低くなり、温度が急冷することになる。その時、水が氷点以下になっても一時的に凍らず、水のまま持ちこたえる現象、いわゆる過冷却と同じ状態に陥いる。その間、膨大なエネルギーが潜熱(物質が液化したり凍結したりする時に、その物質の状態の変化により解放される熱エネルギー)として蓄えられる。

潜熱は物質や温度によって変化する。例えば、液体が気体に変わるときに周りから奪う熱のこと気化潜熱と言う。また、冷却水が沸騰蒸発するときには大きな潜熱を奪う。逆に、水が氷になるときには熱を放出する。これを凝固潜熱という。水であれば凍る時にその潜熱が吐き出されるが、インフレーションでは真空の相転移(固体、液体、気体のように物質の質的に異なった状態を相と言い、物質状態の移り変りを相転移と呼ぶ。)によって莫大な熱エネルギーが一気に解放され、ごくわずかだった宇宙が直径1cm以上もの「火の玉宇宙」になった。

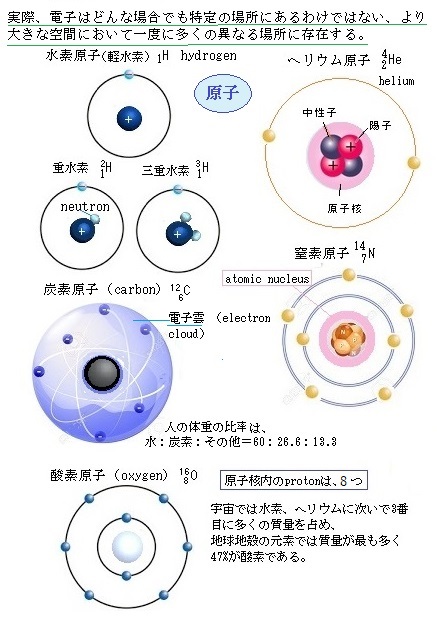

すべての物質は、インフレーション時代につくられた莫大なエネルギーに由来する。 アインシュタインの特殊相対性理論の「世界で一番有名な方程式」、E=mc 2により、質量とエネルギーの等価性を一般原理として、また空間と時間の対称性の帰結として初めて提唱した。ビッグバン以後、宇宙の膨張とともに素粒子ができ、それが陽子や中性子に、さらに原子へと、物質生成が進んでいく。

宇宙は、空間を広げながら徐々に冷えていく。誕生から1万分の1秒後には約1兆℃まで下がり、自由に飛び回っていた素粒子(クォーク)が集まって、陽子や中性子などの核子を作り出す。しかし、未だ高温で原子核はすぐに壊れてしまい、安定して存続することはできなかった。素粒子は、光を通さないくらい非常に濃密な状態で、宇宙を乱雑にに飛び回っていた。それから、宇宙の見通しが良くなる「宇宙の晴れ上がり」と呼びようになるのは、宇宙創成後、30万年頃のことと考えられている。宇宙の温度が、約

3,000 K まで低下し電子と陽子が結合して水素原子を形成すると、光子は電子との相互作用をせずに長距離を進めるようになった。そして星ができ、銀河や銀河団が形成され、人間などの生物が作られていった。

宇宙は、空間を広げながら徐々に冷えていく。誕生から1万分の1秒後には約1兆℃まで下がり、自由に飛び回っていた素粒子(クォーク)が集まって、陽子や中性子などの核子を作り出す。しかし、未だ高温で原子核はすぐに壊れてしまい、安定して存続することはできなかった。素粒子は、光を通さないくらい非常に濃密な状態で、宇宙を乱雑にに飛び回っていた。それから、宇宙の見通しが良くなる「宇宙の晴れ上がり」と呼びようになるのは、宇宙創成後、30万年頃のことと考えられている。宇宙の温度が、約

3,000 K まで低下し電子と陽子が結合して水素原子を形成すると、光子は電子との相互作用をせずに長距離を進めるようになった。そして星ができ、銀河や銀河団が形成され、人間などの生物が作られていった。インフレーション理論が提唱されてから、それほどの年月が経っていないようだが、もうこの理論が観測により実証されている。

佐藤勝彦氏は1980年に、「指数関数的膨張モデル」という論文を発表した。NASAが打ち上げた宇宙背景放射を調べる探査衛星COBE(コービー)が、宇宙全体の宇宙背景放射を探査し、92年、観測した天体全体の電波に、ごくわずかなムラがあることを発見した。

宇宙の晴れ上がりにより、直進するようになった光は「宇宙背景放射」と呼ばれ、その後の宇宙膨張の影響を受けて絶対温度2.725Kをピークとすることが高い精度で観測された。その直進する距離の伸びにより波長が引き延ばされ、マイクロ波という電波になって地球に届くようになる。

加えて、温度のゆらぎがあるか確かめる専用の観測装置で精密に解析したところ、実際に微妙な温度のゆらぎが確認された。1Kの10万分の1というレベルで、宇宙背景放射はゆらいでいて「数多くのシワ」が確認された。実はインフレーション理論では、宇宙に銀河や銀河団が誕生するには、宇宙の初期にその種となるような温度のムラが必要であると予測していた。これにより、インフレーション理論が単に理論だけで終ることなく、観測により実証された。COBEの観測データに見られる天体面のムラが成長して、銀河や銀河団になった。銀河の分布とそのムラのデータが一致するはずだ。そのため、銀河の分布図をつくろうという計画が進んでいる。それが完成すれば、さらにインフレーション理論の先見性.が証明されることにる。

この宇宙は「真空のエネルギー」をもっており、このエネルギーが大きな斥力を発生させ(アインシュタイン方程式に宇宙項を代入すると斥力が計算される)、空間を光速よりも速いスピードで指数関数的に急膨張させていた。素粒子よりも小さい直径10-34乗cmから一瞬で1㎝以上に膨張した。1036秒後には何10乗倍と指数関数的に巨大化した。

宇宙誕生の10-27秒後には、「インフレーション」は終了する。現在の宇宙では輻射エネルギー密度は無視 できるくらいに小さい。しかしインフレーシ ョン期が終わった直後、宇宙のごく初期には、 輻射エネルギー密度が物質エネルギー密度やダークエネルギー密度よりも卓越していた。

膨張すると密度は下がるが、輻射エネルギーは空間の膨張に比例して増大する。空間が膨張することで密度が下がって過冷却が起こり、潜熱が蓄えられる。やがて真空の相転移が生じ、蓄えられた潜熱が莫大な熱エネルギーとなって放出される。空間が広がってもエネルギーは薄まらない。それがさらなる斥力を生じさせて空間が膨張し、さらなるエネルギーを生じさせる。

輻射エネルギーは、宇宙のごく初期以外では効 いてこない。宇宙膨張が進むと、輻射エネルギー密度の寄与と 物質エネルギー密度の寄与が等し くなる条件から、 放射優勢期(あるいは 物質優勢期)に入れると、 物質優勢期となり、物質エネルギー密度が卓越するようになる。

物質の誕生や元素の生成な どは、放射優勢期から 物質優勢期あたりと考えられる。物質優勢宇宙になると、現在の宇宙でも、その正体は皆目わからないも のの、ダークエネルギーと呼ばれる斥力とし て働くある種のエネルギーが支配的となり、数学的には宇宙項が優勢な状態となる。宇宙は再び、指数関数的に加速膨張を始める。

これによって宇宙は高温の火の玉となる。こうしてビッグバンが始まった。宇宙は超高温・超高密度の空間となり、灼熱の宇宙「ビッグバン」が誕生する。その0.00001秒後、インフレーションを引き起こしていたエネルギーが「E=mc2」により素粒子・電子や光子に変換した。この時が「物質と光の誕生」である。

クオークが集まり陽子と中性子が生まれた。宇宙が誕生して37万年後頃、原子核に電子が捉えられ水素などの原子が形成された。宇宙が誕生して3億年後頃、最初の星が輝き、5億年後頃までに、不規則ではあった銀河が合体して大きな銀河が多数作られた(星と銀河の誕生)。

銀河は、銀河が集まった部分とそれが殆ど存在しない宇宙空間が網の目のように入り組んでくる。これが「宇宙の大規模構造」と呼ばれる。

温度が上下する時に変化する熱を「顕熱」と言う。蒸気を加圧した場合も温度が上昇して顕熱が発生する。顕熱に対して蒸発・融解・凝縮・凝固など、状態(相)が変化するだけで温度の変わらない熱が「潜熱(転移熱)」と呼ばれる。潜熱は、固体から液体といった状態の変化に際しておこる。融解に伴う潜熱を融解熱、蒸発に伴う潜熱を気化熱(蒸発熱)という。また、固体から気体に直接変化する昇華の際の潜熱を昇華熱という。

ビーカの中に氷と水をいれ、ビーカー内の水の温度を0度とする。そのビーカーを下から熱しても、温度が0度から上昇しないまま氷が融けていく。その間の熱エネルギーは、氷を融かすために使われる。この時の熱エネルギーを融解熱と言う。そして、融解熱とは固体1gを融解するのに必要な熱量と定義されれる。同様のことが、液体が気体になるときも見られる。この時の熱エネルギーを気化熱と言う。気化熱も1gの液体を同温度の気体に変えるのに必要な熱量と定義される。

量子力学における真空とは、エネルギー零の状態というよりは、物質場の励起していない基底状態という意味である。実際には真空中では物質と反物質が生まれてはぶつかって消えていくことを繰り返し、エネルギーが変化することで「真空が揺らぐ」現象が起こるのである。何らかの原因によって真空の基底状態自体が変化することが「真空の相転移」と呼ぶ。インフレーション理論とは、宇宙創生の10-36秒後から10-34秒後までの間に、エネルギーの高い高温の真空の状態から低温の真空に相転移し、保持されていた真空のエネルギーが転移熱となって火の玉となり、インフレーションを引き起こしたと言う。

この「真空のエネルギー」は、不可思議な存在であるが、インフレーション理論のかなめとなっている。 このインフレーションのシナリオに沿うなら「創造的進化の原動力élan vital(エラン・ヴィタール;進化と躍動」の原初の姿は、この「真空のエネルギー」である。宇宙の始まりの真空が、エネルギーで満たされていたことと、空なる境地で内から満されてくる充溢の感覚が重なっている。「真空のエネルギー」が、「空の充溢」をなぞる。真空とは虚しいのではなく、むしろ何かによって満たされた状態であると言う。

ソ連ウクライナのハルキウ出身、現代宇宙論の分野で活動する理論物理学者アレキサンダー・ビレンケンは、1982年に「無からの宇宙創成」という論文で、宇宙は無から生じたと論じて世界の物理学者を驚愕させた。宇宙は無から生まれたと、最初に科学者の言葉で理論を組み立てたのがアレキサンダー・ビレンケンであった。量子論でいう「無」とは、「時間と空間があって物質がない状態」ではなくて、「時間も空間も物質もない状態」である。

ビレンケンは、量子論的無はエネルギーの揺らぎがあって、そこから物質と反物質が生まれてはすぐ消える、ゆらいだ状態だと考えた。 ポテンシャル(位置)エネルギーから運動エネルギーに変わるとき、宇宙が誕生する。しかも、宇宙は大きさ0から成長するのではなく、トンネル効果の大きさ10-34cmで誕生したと言う。

宇宙は常に生成消滅を繰り返していて、われられの宇宙以外にも同時に他の宇宙が存在する。常識的な古典的真空では、粒子がまったく存在しない空っぽの状態であるが、量子論では粒子がエネルギーゼロの地点の付近でゆらいでいる状態(物理的真空)ということになる。きわめて短い時間の間に、粒子が突然出現したり消滅したりと、「非存在」と「存在」との間で揺れ動いている。真空の考えをさらに深め、物質だけでなく空間すらない状態をさす。そこでは、空間すら「非存在」と「存在」の間をゆれ動いていると言う。

そんな鍋の中でふつふつと煮立った湯の気泡のような量子論的な宇宙が、突然「トンネル効果」によって瞬間的に生まれる。 トンネル効果とはビッグバン理論のガモフが、1928年に「アルファ崩壊の理論」で論じた、原子核からアルファ粒子が飛び出す現象もこれに当たる。量子力学では、光子のように素粒子は「粒子」と「波動」の二面性を持っていると考えている。この波の性質が原因で、不思議な現象「トンネル効果」が起こる。波のように振る舞うことで、壁のエネルギーに満たない場合でも、壁の向こう側に「すり抜ける」ことができるような振舞いがある。まるでボールが壁に穴を開けて向こう側に透過するように見えることから、「トンネル効果」と呼ばれている。

(トンネル効果は実験でも確認されている。パソコンやスマートフォンに入っている半導体部品の中には、トンネル効果によって動作しているものもある。このときすり抜けているのは電子である。デジタル技術は量子力学を抜きにして発展することはなかった。トンネル効果に限らず、現代の電子機器は、量子力学の成果を利用して動作している。また、「量子コンピューター」のように、情報と量子は極めて深い関係にある。)

生まれたときに10-34cmという、素粒子よりはるかに小さかった宇宙が、瞬時に起こった異常な指数関数的膨張によって、宇宙は1cm大の大きさになった。

この急激な膨張は、生まれたばかりの宇宙が持つ固有の力「真空のエネルギー」によるものである。量子化学では無もゆらいでいると説く。これが物理的な真空である。そこでは粒子と反粒子(物質と反物質)が生まれては消滅している。粒子と反粒子を生み出すにはエネルギーが必要である。したがって、生まれたばかりの宇宙は、無の状態から物質を生み出すことができるエネルギーがつまった真空状態だったと考えられいる。この「真空エネルギー」が宇宙を指数関数的に膨張させたのである。

この真空エネルギーがアインシュタイン方程式の宇宙項の解どおりに、空間に対する「斥力」(万有引力の反対の力)となって宇宙を急激に膨張させたのである。

物質を冷却または加熱する場合の熱には、温度の変わる熱と変わらない熱の2種類がある。温度が上昇下降する時に変化する熱を「顕熱」と言う。顕熱に対して、潜熱とは、固定・液体・気体と相が変化するときに吸収・放出される潜在する熱エネルギーのことである。相変化する時に必要な熱と言える。顕熱と潜熱の合計を全熱(エンタルピーenthalpy)と呼ぶ。

熱を力学的エネルギーに変換することを研究する熱力学では、温度のみで表されるエネルギーを内部エネルギー、圧力や体積などの仕事量も含んだエネルギーをエンタルピーと呼んで使い分けている。エンタルピーや内部エネルギーは状態量として扱われる。

宇宙が急激に膨張すれば、密度がそれだけ低くなるわけで、温度が急激に下がり、いわゆる「過冷却」と同じ状態になる。

一方、真空のエネルギーは宇宙がどれほど膨張しても薄まることはない。宇宙が持つ固有の力なので、体積当たりのエネルギー密度は一定のままである。したがって、宇宙が膨張すればするほど真空のエネルギーも増大して行く。そして宇宙が「真空の相転移」を起したとき、水が氷になる時に熱を放出するように、溜めこんだ膨大な量の潜熱を一気に解放する。宇宙も「相転移」を起こし、急激な冷却で潜熱が爆発する。急激な膨張で「過冷却」状態になっていた宇宙は、この潜熱による熱エネルギーで超高温の火の玉となって、「インフレーション」を誘発させる。

初期宇宙の急激な加速膨張期に、地平線を急拡大させるインフレーション的急膨張が起これば、それまであった「宇宙のゆらぎ」の凸凹も引き伸ばされてしまう。宇宙マイクロ波背景放射は、当時の地平線をはるかに超えた現在の地平線上でも、4桁もの精度(小数点以下4桁での「四捨五入」)で等方的であることが観測されている。宇宙が平らな空間になることも合わせて説明できる。インフレーションは、それ以前に存在した凸凹だけでなく、ミクロなスケールに生成し続ける量子論的なゆらぎまで引き伸ばすので、宇宙全体を一様等方化すると共に、各スケールにほぼ同じ大きさの微小なゆらぎを仕込む役割を果たした。これが宇宙マイクロ波背景放射の5桁目(小数点以下5桁目の数)に観測されている温度ゆらぎの起源であり、銀河・銀河団などの宇宙の大規模構造の起源にもなった。

宇宙を構成している物質の変化について、 言い方を変えれば、時空の誕生では、時空のインフレーション的膨張、それと比較すれば緩やかなビッグバン的膨張と いった、宇宙の時空構造の変化と並行して、 力の分離や物質の誕生など宇宙の神話的な壮大な構図が見えてくる。 宇宙が生まれてtp = 5.39106×10-44秒後( つまりプランク時 間Planck time、記号 : tP,)、宇宙の大きさが 1000 分の 1cm ぐらい になったとき、現在の宇宙全体を巨視的な構造体として形成し支配する「重力」が誕生した。次に約5.39106× 10-36 秒後、宇宙が 1cm ほどの規模なると、原子核の中で陽子や中性子を結びつけて いる「強い力」が生まれた。さらに約 5.39106×10-11 秒後、宇宙が 100 天文単位(天文単位は太陽系の距離を測るのに便利な単位である。太陽から地球までの距離を1天文単位auとして表す。約1億5000万kmである。太陽から木星までの距離は5天文単位、土星までは10天文単位、天王星までは20天文単位、海王星までは30天文単位、冥王星までは40天文単位と距離的な比較が明確となる。)ほどまで膨張した ときに、中性子を崩壊させる「弱い力」と電荷をもった粒子の間に働く「電磁力」が生ま れた。こうして宇宙が膨張し相互作用の力が分化していく過程で、陽子や中性子や 電子などの素粒子が生まれたが、その100 秒後位に、陽子や中性子の一部は融合した。

アインシュタインの一般相対性理論が、宇宙の時空構造へ適用できるのは、このとき以降である。 この相転移の後、重力は分離したが他の 3 つの力は未だ定まっていなかった。クォークも核子に閉じ込められておらずに自由に動いていた。また、電子・ニュートリノ・クォークの区別は定かでない。この相転移の後の偽真空を、重力以外 の 3 つの力を統一する理論を「大統一理論Grand Unified Theory」と呼ぶ ことから、「大統一理論の真空」と呼ぶ。また 重力が分離した以降、つぎの区切りまでの時期を「大統一時代Grand unification epoch(GUT Era)」と呼ぶこと がある。

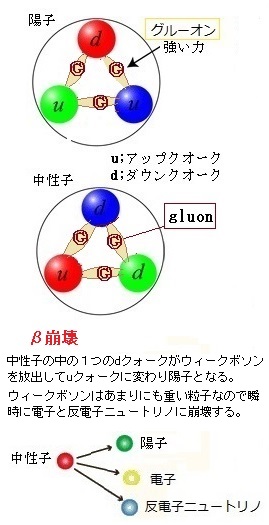

次に起こった相転移では、宇宙膨張に伴う温度の急激な低下によってグルーオンが生まれ、 更に.宇宙が 1 万倍くらい冷えると.、強い力と 電弱力(弱い力)が枝分かれした(強い力と弱い力の分離)。このときにクォークが生まれバリオン数baryon number(天文学では、バリオンを、ダークマター以外の、通常の物質を構成する粒子という意味で用いられることが多い。バリオン数は、素粒子の量子数の1つで、素粒子を分解する際に使われる一つの電荷で、クォークは1/3、反クォークは-1/3のバリオン数をそれぞれ持つ。

したがって、クォーク3個でできている陽子や中性子はバリオン数1を持つ。)が発生した。クォークが生まれたころの超高温の時代では、クォークと反クォークが対消 滅して2 個の光子になったり、2 個の光 子が衝突してクォーク・反クォーク対生成が

起こったりして、物質(クォーク)と輻射は 完全に熱平衡(例えば、天文学では、地球および大気に対して太陽から受ける電磁輻射と、地球および大気から放射される輻射とが熱的にバランスがとられなど、熱の交換が可能な物体系において、物体間に熱の移動がなく、しかも相の変化もないときに、これらの物体系は熱平衡にあると言う。)になっていた。そのころはクォ ーク(物質)と反クォーク(反物質)は等量 あったと考えられため、、バリオン 数は 0 だったはずである。

次に起こった相転移では、宇宙膨張に伴う温度の急激な低下によってグルーオンが生まれ、 更に.宇宙が 1 万倍くらい冷えると.、強い力と 電弱力(弱い力)が枝分かれした(強い力と弱い力の分離)。このときにクォークが生まれバリオン数baryon number(天文学では、バリオンを、ダークマター以外の、通常の物質を構成する粒子という意味で用いられることが多い。バリオン数は、素粒子の量子数の1つで、素粒子を分解する際に使われる一つの電荷で、クォークは1/3、反クォークは-1/3のバリオン数をそれぞれ持つ。

したがって、クォーク3個でできている陽子や中性子はバリオン数1を持つ。)が発生した。クォークが生まれたころの超高温の時代では、クォークと反クォークが対消 滅して2 個の光子になったり、2 個の光 子が衝突してクォーク・反クォーク対生成が

起こったりして、物質(クォーク)と輻射は 完全に熱平衡(例えば、天文学では、地球および大気に対して太陽から受ける電磁輻射と、地球および大気から放射される輻射とが熱的にバランスがとられなど、熱の交換が可能な物体系において、物体間に熱の移動がなく、しかも相の変化もないときに、これらの物体系は熱平衡にあると言う。)になっていた。そのころはクォ ーク(物質)と反クォーク(反物質)は等量 あったと考えられため、、バリオン 数は 0 だったはずである。この強い力の誕生を「第 2 の相転移phase transition of the second kind」とか、大統 一理論の相転移と呼んでいる。 第 2 の相転移の後も、電磁気力と弱い力はまだ同一で、電子の質量は 0 で、電子とニュ ートリノは区別がつかなかった。この相転移後 の真空?を「電弱相互作用の真空」と呼ぶ。また、これ以降、つぎの区切りまでを、「電弱時代Electroweak Era」と呼ぶことがある。

今でも、太陽コロナや超新星残骸やブラックホール周辺では、電子と 陽電子の対生成はよく起こるが、現在の宇宙では、反物質は瞬時に消滅する。原子の陽子はプラスの電荷、電子はマイナスの電荷を帯びる。反陽子がマイナスの電荷、陽電子がプラスの電荷を帯びる。両者が出会えば、完全消滅し、途方もないエネルギーが発生する。反物質を利用すれば、質量の100%がエネルギーに転換される。反物質0.5gで広島に落ちた原子爆弾の威力が発揮される。

現在の宇宙でも、ブラッ クホールの周辺など高エネルギー領域では、いでも起きる現象である。

(宇宙は、熱い宇宙から始まり、宇宙が膨張するにつれ徐々に冷えてきた。その間、幾つかの相転移があり、より低いエネルギー状態へと遷移してきた。

通常、量子論における真空とい う言葉は最低エネルギー状態を指すが、より広い意味でエネルギーの極小点の状態にも使われる。最低エネルギー状態を、特に「真の真空」と呼び、そうでないものを 「偽の真空」と呼ぶ場合もある。現在の宇宙が、真の真空 にいるか偽の真空にいるかは、究極の理論を待たなければ判別できないと言う。

ただ、偽の真空は、 エネルギーが極小点にあるため、一度そこに落ち着いてしまえば安定したと見られるが、量子力学においては最低エネルギー状 態でなければそれは不安定である。つまり、トンネル効果によって、偽の真空中にも、真の真空の小さな泡が突然現れてしまうことが起こり得る。)

目次へ

4)超弦理論

次元の概念は、「幾何学の祖」といわれる古代ギリシアの数学者ユークリッド(BC3世紀前半?)の『原論』に、点・線・面・立体などの定義が定められている。『原論』は、19世紀末から20世紀初頭まで幾何学の教科書として使われ続けられていた。また、哲学者アリストテレス(BC384年 - BC322年)は、『天体論』で「立体は完全であり、3次元 を超える次元は存在しない」と書いている。アリストテレスは、人間の本性が「知を愛する」ことにあると考えた。ギリシャ語でこれをフィロソフィアと呼んだ。フィロは「愛する」、ソフィアは「知」を意味する。

フランスの哲学者・数学者ルネ・デカルト(1596~1650年)は、 「座標」の概念を確立した数学者である。次元とは「位置を決めるために必要な数値の個数」と定義した。デカルトは、近世哲学の祖として知られる。

実際、宇宙が時間と 3 次元の空間からなることは経験的に明白であるのに、アインシュタイン以前では、デモクリトス

・アリストテレス・ニュートンなどは別格にして、詩情的に語られても、「相対性理論」ほどの論理的に統一されたダイナミックな発想はなかった。相対性理論は、4 次元時空のうえで定義された場に対する方程式であり、これらの方程式で宇宙規模の諸現象を的確に記述できる切っ掛けとなった。

二人が明日会う約束をする。ところが翌日、2 人は会うこと ができなかった。なぜなら、待ち合わせの場所は決めていたが、時刻を決めていなかったからだ。 つまり、物事を特定するためには、場所だけでなく、時刻を決めることが重要である。

「時間」は、単なる目盛りだけでなく、「相対性理論」で詳述されるように3 次元空間に密接する最重要な「第 4 の次元」である。一方、数学的には、任意の次元の時空であっても、場の方程式 や量子論をその領域で矛盾なく展開することができる。

それでも、空間は 3 次元だが、時間は過去から未来へと向かう だけの1方向の1次元的な「時間の矢」である。 そのため、3 次元の空間は自由に行き来できるが、時間の過去は未来に影響を与えることができるが、未来は過去に関わることはできない。時間は過去に遡ることはもとより、現在の時間に踏み止まることさえもできない。こうした違いを考えると、「時間」は、第 4 の次元と呼ぶが、 宇宙空間とは違い再生的な検証ができないことになる。

イングランドの数学者・物理学者・天文学者アイザック・ニュートンIsac Newton(1642-1727年)は、「空間と時間はどちらも絶対的 であり、それらの尺度は誰にとっても共通である」と唱えている。

しかしながら、時間の性質は空間とは大きく異なる。例えば、空間は 3 次元だが、時間は過去から未来へと向かう 1 方向なので 1 次元しかない。また、空間は自由に行き来できるが、時間は自由に行き来できない。過去に溯ることはおろか、現在の時間にふみとどまることさえできない。また、過去は未 来に影響を与えることができるが、未来は過去に影響を与えることができない。この1方 向性を「時間の矢」と呼ぶ。「時間」は、第 4 の次元であるとはいえ、 空間とは性質が余りにも違いすぎるようだ。

ドイツ生まれの物理学 者アルバート・アインシュタイン(1879-1955年)は、「特殊相対性理論」で、「空間や時間は絶対的である」と言うニュートンの考え方を捨て、「この宇宙で絶対的なものは、光の速度だけである」、「光速は誰にとっても不変である(光速度不変の原理)」と考えた。さらに、その「特殊相対性理論」で、「立場によって、空 間や時間は、伸びたり縮んだりする」、しかも、時間が伸び縮みする時には、必ず空間も一緒に伸 び縮みする。つまり、空間と時間は切っても切り離せない関係にあり、この宇宙がもつ 3 次元空間と 1 次元の時間を一体のものとみなして「4 次元時空」と呼ぶ。

「特殊相対性理論」では、ニュートンの言う万有引力、すなわち「重力」を扱わなかった。その後、アインシュタインが、重力を扱うことで、特殊相対性理論をより拡張したものが 「一般相対性理論」である。天体の運動は、重力が決めており、宇宙は重力が支配している。アインシュタインはこの問題に挑戦し、重力も扱える「一般相対性理論」を完成させた。一般相対性理論は、重力の作用を「4 次元時空の曲がり」、つまり3 次元空間の曲がりと時間の遅れと説明する。

直線と曲線はどちらも 1 次元だ、そして平面と曲面はどちらも 2 次元であり、 「4 次元時空が曲がる」とは、、想像するのは難しいが、3 次元空間や4 次元時空にも、「真っ直ぐ」な場合と「曲がった」場合がある。その曲がり具合こそ、重力の正体なのだ。地球の表面は 2 次元の球面である。だが、 地球はあまりにも大きく、地面はほとんど平らに感じられる。これと同様に、こ の 4 次元時空は曲がっているのだが、その曲がりはあまりにも小さい。そのため私たちがその曲が りを実感することは難しい。

一般相対性理論によれば、質量をもつ物体があると周囲の時空が曲がる。その質量を持つ物体 は、その時空の曲がりに吸い込まれるようにして運動する。これが重力である。

「一般相対性理論」では、「質量が空間を曲げ、その空間の曲がりが重力を引き起こす」、「4 次元時空の曲がりを3 次元空間の曲がりと時間の遅れ」と4 次元の存在を示す。そして 「重力によって、光速が見かけ上変化する」、「天体が作り出す重力の影響がある場合、光速不変の法則が成り立つのは、それぞれの観測者の狭い範囲に限られる」と説く。

宇宙空間は「縦・横・高さの世界」である3次元、その縦・横・高さのすべてに垂直な方向を考えるのが「4次元空間」である。しかし、そのような方向は想像もつかないし、4次元は見ることもできない。

東京大学の佐藤勝彦名誉教授は、「素粒子物理の理論で宇宙のはじまりを説明したかった」と当時を振り返る。 超弦理論は、一点から始まり、そこから膨張するインフレーション理論の出発点となる。そのインフレーションほどの急膨張であれば、相対性理論が言うように、巨大な質量を持った物体が運動するときに生じる時空の歪みが、「重力波」として光速で伝わるはずである。しかしながら、重力波は極めて微弱な力で、地球に届くまでの距離となれば直接の観測が困難となる。

目次へ

5)超弦理論は「究極の理論」になりうるのか?

この宇宙には、重力、電磁気力、強い力(原子核内で働く)、弱い力(素粒子の間で働く)の合計「4つの力」が存在している。

1967年に、アメリカ合衆国出身の物理学者スティーヴン・ワインバーグSteven Weinbergとパキスタンの物理学者アブドゥッサラームA. Abdus Salamによって電磁気力と弱い力(弱い相互作用)を統一する「電弱統一理論unified theory of electromagnetic and weak forces(ワインバーグ=サラム理論)」が提唱され、その後の実験で弱い力を媒介する素粒子、2種類の「ウィークボソンweak boson」が予言通り発見されて「電弱統一理論」が確立したとされた。

電磁気力の到達範囲は無限であるが、弱い力の方は、わずか10-18mである。その性質が、全く違うことを明白に示している。

電弱統一理論は、アメリカ合衆国出身の物理学者リチャード・フィリップ・ファインマンをして「それを本当に理解できている人はいない」と、また「不完全な量子物理学を前提にして、現代物理学の多くが成立しているという事実を忘れてはならない。」とも言わしめた。ファインマンは、1965年、量子電磁力学の発展に大きく寄与したことにより、朝永振一郎やジュリアン・S・シュウィンガーとともにノーベル物理学賞を共同受賞している。

(ウィークボソンは、素粒子間の弱い相互作用を媒介するゲージ粒子で、中性子の崩壊を起こす力を伝える。電気を帯びている Wボソンと電気を帯びていない Zボソンの2つがある。

中性子は原子核の中にいる間は安定して存在しているが、単独で取り出されると約15分で陽子と電子、反電子ニュートリノの3つの粒子に変身する。これをβ崩壊(ベータ崩壊)と言う。中性子の崩壊をクォークで見ると、中性子の中の1つのdクォークがウィークボソンを放出してuクォークに変わり陽子となる。ウィークボソンはあまりにも重い粒子なので瞬時に電子と反電子ニュートリノに崩壊する。)

さらに1970年代初めに、この2つの力に「強い力」を加えた「大統一理論 grand unified theory」が提唱された。しかし、この理論は、未だ完成はされていない。素粒子実験装置カミオカンデでも、、実は当初の目的「陽子崩壊の観測」を果たせていない。つまり、未だ陽子崩壊は発見されていない。スーパーカミオカンデの高い能力で陽子寿命を測定すると、陽子の寿命は、少なくとも1034年以上であることが分かっている(ちなみに宇宙の年齢は137×108年である)。その寿命は、最も単純な大統一理論で予言される寿命より桁違いに長い、大統一理論には何らかの変更が必要のようである。

また陽子崩壊は、陽子内部のクォーク同士が 10−17 m 以内に接近したときに起きる現象であるが、これはクォークの大きさが 10−17m 以下であることを前提としている。クォーク半径が 10−17m 以上であると、クォークの中心同士はそれ以上は接近できないため、陽子崩壊は起こらない。

陽子が安定かどうかは今日の素粒子物理学が直面する最大の理論的実験的難題となっている。過去において陽子崩壊実験は、ニュートリノ物理学と素粒子天体物理学に本質的な貢献をしてきた。既に欧州で稼動している欧州合同原子核研究機関(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)で、「陽子」と「陽子」を衝突させている。2022-2024年にも本格的な実験が行われている。今のところ、陽子崩壊を示すヒントは見つかっていない。

ただ、物理学が求める万物の理論では、世界を構成している、この4種類の力を統一することで、宇宙や自然界の成り立ちを説明できる方程式を探す。重力だけは「4つの力」の中に統一できないまま「究極の理論ultimate theory」完成への研究が進められている。その研究過程で有望視されているのが、「超弦理論superstring theory(超ひも理論)」である。超弦理論とは、この世界を構成する素粒子は点ではなく、弦(ひも状のもの)であると考える理論である。

それは、宇宙学の課題は、一般相対性理論と量子論を初めて融合する新たな理論の体系化言われている。アインシュタインが研究した「統一場理論」と言う命題は実に魅力的で、解答が得られれば画期的な新たな宇宙論が展望されると期待されている。

今までの素粒子物理学では、素粒子は極小な点とみなして、それが大前提にして理論を組み立ててきた。超弦理論では、すべての物質や力の素粒子は一次元的に広がった「ひも(弦)」のようなものと理解している。量子力学的な長さの最小単位といわれるプランク長(lp=1.616×10-35m)ほどの弦だと言う。しかも、その「ひもの振動」のそれぞれの違いが、様々な素粒子を形成し、クォークや電子などの「物質をつくる粒子」にも、電磁気力を伝える光子などの「力を伝える粒子」にも、「質量の正体ヒッグス粒子」にも同一種類の弦における振動の違いで、それぞれの振動パターンによって作られると考えられている。光子にしても、横振動transverse vibration(弦の振動には、弦の張られた方向に垂直に振動する横振動と、 弦の方向に振動する縦振動longitudinal vibrationが考えられる。)の表れとされるが、特殊相対論と矛盾しないために、光速であれば質量がゼロでなければならないとする。

量子重力に完全な形を与える有力な候補が弦理論と見られているが、残念ながらまだ完成していない。それでも、時空の量子のゆらぎがどの程度のものであるかは、アインシュタイン方程式と場の量子論からアプローチはできる。それで、いわゆるプランク長より短い領域でのスケールでは、 時空のゆらぎがたいへん大きくなることが知られている。また、その環境が絶対温度(どんな分子も振動できない最小温度で約- 273.15度)を超えていないと、自然現象を記述するための基本的な方程式に、不可欠な基礎物理定数を導入する意味がなくなる。新たな現象を生じさせるのが難しいことが研究で知られている。それは、「時空の起源」に絡むものである。つまり、プランク定数( h = 6.626 070 15 × 10 −34 J s )で示される長さと時間と温度が、宇宙の絶対的な時空の最小単位となる。これよりも短い長さも時間も、低い温度も宇宙には存在し得ない。

・摂氏温度[℃] = 絶対温度[K] – 273.15

・絶対温度[K] = 摂氏温度[℃] + 273.15

(なぜ-273.15℃以下の温度はないの? 絶対零度とは「分子の運動エネルギーがゼロ」の状態。絶対温度が、分子の運動エネルギーをベースに決めた温度で、それが0Kということは=運動エネルギーがゼロ。水が凍る0℃より-273.15℃低い温度となる。 )

この単位は、自然単位による計測系を作ろうとしていたドイツの物理学者マックス・プランク(1858-1947)によって作られた。物理学における基礎定数の一つとなった。1プランク長の粒子が、宇宙に存在する最小の粒子になる。1プランク時間は、真空中で、1プランク長を光子が飛ぶときに要する時間だ。プランクが導いた結果は、その後、アインシュタインやニールス・ボーアなどによって確立された量子力学の基礎となる。これらの功績により1918年にノーベル物理学賞を受賞した。「量子論の父」とも称えられている。

相対性理論では、最も基本的な量子である光子が、時間の流れを決定していると考える。理論は、測定できる範囲内であれば実証できる。プランクは、プランク定数を提唱したけれども、当時の観測機器ではこの定数を実証できず、事実上、実験では証明されない超越的なものに近かった。

現代では、衝突型加速器を使った実証実験が、量子力学の発展を助けている。プランク定数の有意性が実証されつつある。 100年以上も前に提唱されたプランク定数が、実際、量子力学における最も重要な物理定数であったことが、明白となった。しかし、現時点の宇宙では、たまたまこの値と一致しているが、この宇宙の他にも多数の宇宙があり、そこではそれぞれ異なる値があるかもしれない。

(アインシュタインが唱えるように、光は、波であると同時に粒子でもある。その光子は、質量ゼロで、電荷を持たない。そのため、光子は重さがないので無限に光速で飛ぶ.。また、電磁気力の粒子である光子をやり取りすることで、電磁気力が伝わる、つまり光子が電磁力の仲立ちをすると説く。加えて、電子と原子核を結びつけて原子を作る力や、原子同士を結びつけて分子を作る力は電磁気力だと言う。

電子が電磁石electromagnetなどで急に向きを変えられると、まとっている光子の衣が引きちぎれて飛び出す。これが放射光だ。放射光とは、相対論的な電子や陽電子などの荷電粒子が磁場で曲げられるとき、その進行方向に放射される電磁波である。放射光は明るく、指向性が高く、また光の偏光特性を自由に変えられるなどの優れた特徴がある。

ドイツの物理学者プランクによると、光は波と見れば、振動数に比例したエネルギーが放出される。この比例定数6.6260715×10-34が「プランクの定数(h)」と呼ばれるもので、(振動数)×(プランクの定数)が、「エネルギー量子」と名付けられた。 一方、これを光の粒子としてながめてみると、ある振動数の電磁波は、(振動数)×(プランクの定数)のエネルギーをもつ光子の集団とみなすことができる。光子は質量ゼロの粒子あるが、きちんとエネルギーを持つ。ならば運動量もある。

光は、宇宙に浮かんだ「黒い穴」に、アインシュタインが言うブラックホールに吸い込まれる。 重さのない、つまり質量のない光が、なぜか重力に引き寄せられるのかは、アインシュタインは、その際に光に及ぼす力は重力ではなく、膨大な質量を持つブラックホールが生み出す空間のゆがみに陥るからであると説く。

アインシュタインの一般相対性理論では、物体の周りの空間はゆがむと言う。しかも、質量は、自らの物体の大きさに伴い、ゆがみは強くなり、巨大な.質量の太陽の周りではまるで空間がすり鉢のようにへこむと言う。まして巨大なブラックホールの周りでは、無限極まる底なしの井戸に重力も捉えられる。光は、空間に沿って進むという性質があるため、ブラックホールの近くを通ると、そのまま歪んだ空間の穴の中に吸い込まれ、永遠に脱出することはできない。光を吸収したブラックホールは、その光のエネルギー分だけ質量を増やしより巨大化する。

逆に、ブラックホールから脱出しようとしても、光速より速く吸い込まれため、しかもその穴は無限に深いため、永遠に外に出らない。光さえも飲みこむブラックホールであれば、そのものを直接見観測することはできない。しかも近付けば、時間が止まるほどの天体の存在は、アインシュタインですら、ブラックホールは理論上の産物で実在しえないと考えていた。

ところが、間接的に観測することが可能となった。ブラックホールは、巨大な重力で引き寄せた、近くの恒星のガスなどの物質を剥ぎ取り、吸い込む。それらの物質は、ブラックホールの周囲を高速で渦を描く「降着円盤」を形成する。その円盤はラックホールの中心に存在する。実際には幅の広い輪のような構造をしていると考えられている。この降着円盤は高温となって、X線などの光(電磁波)を放つので、ブラックホールを間接的に観測することが可能となった。今では銀河の中心領域にはブラックホールが存在すると見ている。

1970年代に、地球に最も近いブラックホールの一つ「はくちょう座X-1」から届いたX線の観測によって、ブラックホールの実在が確実視された。)

この超弦理論には、最初から重力が理論の中に組み込まれている。そのため超弦理論は、すべての力を統一する「

究極の理論」に最も近づいたと考えられている。この「超弦理論」が完成さえすれば、宇宙の誕生直後に起こったとされるインフレーションとビッグバーンの説明がつく。

超弦理論では、宇宙は空間9次元プラス時間1次元の10次元で始まったとされる。宇宙誕生間もない空間は、指数関数的な急激な膨張をしたが、そのとき膨張したのは4次元空間だけで、残りの6次元は膨張から取り残され、やがて4次元空間だけがビッグバーンを起こして指数関数的な急激な膨張をし、それに伴う輻射(熱が電磁波として輸送される現象であるため、真空中のように媒質がない空間でも熱が伝わる)が優勢な時代を経て、その膨大な輻射熱エネルギーが、ダークエネルギーやダークマターに転換し、それらの「「暗黒物質」が支配する宇宙が形成されたとする。

超弦理論から派生した理論モデルによると、われわれが住む世界は、高次元空間に浮くブレーンbrane(膜)のようなものだと言う。我々の宇宙は、空間3次元と時間1次元からなる時空4次元世界だと考えられている。しかしながら、「宇宙は10次元と時間1次元の11次元」のもっと高次元で、その中に膜が浮いていて、我々は膜の上に存在している、しかも我々4次元宇宙以外の6次元空間は小さ過ぎて覗けない、と言う。

また、素粒子はブレーンにくっついて離れられないので、他の方向では感知できないし、別の高次元の方向にも動くことはできないと言う。ただ重力子だけは、ブレーンから離れられるので高次元空間を伝わって行くと、ご都合過ぎて、まるでおとぎ話のように聞こえる。このような説を「ブレーン・ワールド」と呼んでいる。

「ブレーン・ワールド」の宇宙空間が4 次元である、と言うが、それは見かけ上のことで、本当の空間次元はもっと大きいはずだと言うことは、20 世紀初めに、アインシュタインが一般相対論を提唱した直後から既に言われていた。その理由は、アインシュタインは、自然界に存在する基本的な4つ力はすべて幾何学的geometricalに統一できないから、と言う。

アインシュタインは、時間(1 次元)と空間(3次元)の 4 次元時空が、単なる物質が存在するためのただの入れ物ではなく、その宇宙自体が力学的に躍動して変化し続けていることを示した。

アインシュタインは、時間(1 次元)と空間(3次元)の 4 次元時空が、単なる物質が存在するためのただの入れ物ではなく、その宇宙自体が力学的に躍動して変化し続けていることを示した。アインシュタインは、一般相対性理論で、質量が空間を曲げ、空間の曲がりが重力を引き起こす。空間の曲がりは、質量が大きくなるほど大きくなる。極めて大きな質量を持つ太陽の周囲の空間の歪みは、それに比例するように大きく曲がる。太陽系の惑星それぞれは、その空間の曲がりに沿って公転する、と説いた。

一般相対性理論は、空間の歪みを重力として伝える「重力波」の存在を予言した。万有引力の法則では、「重力波は無限の速さで伝わる」と説いた。そのニュートンの理論は、当時、既に水星の「近日移動」の観測により破綻していた。惑星軌道は、完全な円ではなく楕円である。

惑星の楕円軌道が最も太陽に近付く点が「近日点」と呼ばれる。ニュートン力学においても、他の惑星の重力の影響によって、ある惑星が楕円軌道を一周した後、そ近日点がもとの位置からずれると理解していた。たとえば水星の場合、近日点移動は一世紀につき約574秒角(1秒角は角度の単位で1度の3600分の1)である。そのうち金星の影響が約280秒角、木星の影響が約150秒角、他の惑星の影響が100秒角程度である。

その.近日点のずれは、他の惑星による万有引力の影響と考えられるが、観測による水星の近日点の移動の大きさは、万有引力の法則による計算結果と微妙な違いがあった。物理学の理論は時代の研究成果に依存せざるを得ない。アインシュタインの物理学も当時の時代を超えて体系化していたが、新たな「素粒子理論」の研究には、終生、疑問を禁じ得なかった。

アインシュタインは、特殊相対性理論を一般相対性理論に発展させる段階において重力を最重要視した。一般相対性理論によりニュートン力学の「ずれ」を説明した。

アインシュタインは「重力の伝わる速度は有限で、光速である。」 と説いた。地球は太陽の回りを1年かけて公転する。 太陽と地球の距離は約1億5000万kmであり、太陽の光は約8分かけて地球に届く。重力も同じ時間を掛けて届いている。

この時空のダイナミクスが質量に働く力、つまり重力の本質であると論じていた。アインシュタインは、「重力=時空の幾何学」として捉えて、平面および空間における曲線や曲面などの性質を、微分幾何学を応用して、特殊相対論と一般相対論を完成させた。その一方、自然界に存在する重力以外の3つ力、古くから知られている「電磁気力」や、20 世紀になって発見された、原子核や素粒子に働く「強い相互作用」や「弱い相互作用」の存在が明らかになる。しかしながら、これらの相互作用は、一見、時空の物理学 とは無関係ように思える。

2016年2月12日未明、アメリカの重力波望遠鏡L Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory(LIGOライゴ)を用いて、2つのブラックホール(ブラックホール連星)の合体によって発せられた重力波の検出に成功したと発表した。重力波の存在は100年前にアインシュタインによって予言され、「アインシュタイン最後の宿題」とも呼ばれる、宇宙空間に発生するさざ波である。アインシュタイン自身、実際の観測 は不可能であろうと見ていた。これまで間接的な証拠は見つかっていたが、重力波が直接検出されたのは今回が初めてであった。それは、地球の南の方向、13億光年彼方から届いた。

ブラックホールのような超高密度の天体が光速で動くと、空間の歪みが重力波となって周囲に広がる。この重力波は、互いの周囲を回る2つのブラックホールが、その空間の歪みの中で徐々に引きずられ、ついに衝突・合体した時に生じたものである。衝突した2つのブラックホールの質量は、太陽の36倍と29倍あった。それが合体した時は、太陽の62倍の質量のブラックホールとなった。本来65倍.あるはずが、合体して失われた3倍分の質量が、「E=mc2」の公式に基づいて、太陽全質量の3倍と同等のエネルギーとなって放出された。この瞬間のエネルギー放出率は、全宇宙の可視光によるエネルギー放出率よりも大きなものであった。合体した2つのブラックホールは太陽の60倍もの質量を持つ1つの新しいブラックホールになり、その直後、新しいブラックホールの振動が続き、膨大なエネルギーに変換されて放出され重力波となった。この重力波が今回観測された。

しかし、その観測された空間の歪みは、最大で1mm×10-12(1兆分の 1)×10- 6(100万の1)程度と極めて微弱であった。

重力波の特徴は、あらゆるものを透過することにある。この性質を利用できれば、恒星の大爆発である「超新星爆発」や、宇宙が誕生した瞬間の「インフレーション」などに関するメカニズム情報が得られると期待されているが、余りにも微弱過ぎて現在の観測装置では捉えられないでいる。

やがて、重力を含む「4つの力」を統一する理論として、我々の空間の本当の姿は4次元よりもっと大きい高次元の宇宙空間であり、この4 次元以外の6次元空間が、何らかの理由で、日常生活の中では見えなくなっていると唱える理論が登場する。

「4 次元時空」の他に6次元空間を合わせて幾何学的にとらえさえすれば、重力と電磁力に加えて、強い力と弱い力の合計「4つの力」を統合する「カルツァ・クライン理論」が提唱された。

ドイツの数理物理学者テオドール・カルツァ(1885-1954年)が1921年に提唱し、1926年にスウェーデンの理論物理学者オスカル・クライン(1894-1977年)が修正したカルツァ・クライン理論は、5次元の時空において重力と電磁場を統一させる理論であった。

「この宇宙は、3 次元空間に時間を加えた 4 次元時空である」と、アインシュタインは唱えた。テオドール・カルツァがアインシュタインの一 般相対性理論を研究し、「一般相対性理論は空間の次元が

4 より多い場合でも成り立つ」というこ とに気づいた。

「この宇宙は、3 次元空間に時間を加えた 4 次元時空である」と、アインシュタインは唱えた。テオドール・カルツァがアインシュタインの一 般相対性理論を研究し、「一般相対性理論は空間の次元が

4 より多い場合でも成り立つ」というこ とに気づいた。そこでカルツァが、空間の次元の数を 3 から 4 へ増やして、アインシュタインの方程式を書き直してみると、新たな項が出現した。

それは、「電磁気力」を説明するマクス ウェルの方程式そのものだった。 しかも、もうひとつの空間次元、すなわち「第 5 の次元」を追加すれば、重力だけでなく電磁気力さえも 時空の曲がりとして説明が成り立った。

1919 年、カルツァはアインシュタインに自分の論文を書き送った。ア インシュタインはカルツァの大胆なアイデアを賞賛する一方で、疑問も抱いたと言う。

「第 5 の次元など、この宇宙のどこにあるのか?」 アインシュタインが投げかけた疑問に対し、1926 年スウェーデンの理論物理学者 オスカー・ クラインは、次のようなアイデアを提案した。

「第 5 の次元は 3 次元の各点に小さ く丸め込まれている。その大きさはあまりに小さいため、誰もその存在に気づかないのだ」 と説く。この理論は、私たちが知る 4 次元時空を構成するミクロの一点一点に「第 5 の次元」が存在する と考える。しかも第 5 の次元はきわめて小さく丸まっており、我々には観測できない、と言う。次元を 小さく丸め込むことを、「コンパクト化」と呼ぶ。カルツァとクラインの理論は、電磁気力を伝える波、すなわち「電磁波」の正体が第 5 の次元方向に生じた時空の波であると説く。

しかし、カルツァ・クライン理論は、実験値で再現できない不完全な理論であった。しばらくその存在は忘れ去られた。それでも物理学者たちは 4 つの力の統一に取り組んだ。その結果、1970年代には重力を除く 3 つの力を統一できる見込みがたったが、重力だけはうまく統一できなかった。 しかしその後、「超ひも理論」の登場によって再び焦点があてられることになる。

超ひも理論と は、物質や力を構成する基本単位の姿を点の次元ではなく、1 次元の「ひも」と考える。 素粒子には、中間子や陽子、電子などのクォーク、電子やニュートリノなどのレプトンがあり、いずれも物質を構成する素粒子である。他にも4つの力を媒介するゲージ粒子gauge boson、つまり 重力を伝えるのを「重力子graviton」、電磁力を伝えるのが「光子photon」、弱い力を伝えるのが「ウィークボソンweak boson(W粒子)」、そして強い力を媒介するのが「グルーオンgluon」である。また、質量を与えるヒッグス粒子higgs bosonなどが実験などによって存在することが明らかになった。

しかし、これらを素粒子として論じるだけでは、場の統一理論を導くことができない。そのため、素粒子を1つの弦(ひも)の状態であると仮定し、その弦が、閉じていたり、開いていたり、振動することにより様々な波形をつくることにより、その体系化を試みている。超弦理論は弦理論が提唱されてからも30年近くが経つのだが、未だ未解明な分野が数多く残されている。しかし、この理論が完成すれば、物質を構成するハドロンや、力を伝播するゲージ粒子や質量を与えるヒッグス粒子を含めた物理法則が説明できる。そのため宇宙が誕生し消滅する様子さえも解明できる、究極の物理理論になると期待されている。

その理論に矛盾が生じないためには、10 次元の時空が必要になる。では、10 次元の時空などどこにある のだろう。そこで前述したカルツァとクラインのアイデアが参考になった。我々がいる 4 次元時空 以外の 6 次元は「小さく丸め込まれている」と考えるのだ。超ひも理論が正しければ、4 つの力を 伝えるそれぞれの素粒子は、「ひもの異なる姿」として説明される。

現段階では、この超ひも理論は、すべ ての力を統一する「究極の理論」に最も近付いたと言われている。 近年、アメリカハーバード大学 リサ・ランドール教授らが 1999 年に発表した「ワープした余剰次元モデル」という仮説が、科学者たちの注目を集めている。

ワープした余剰次元とは、宇宙には、我々が見えないもう一つの「5次元空間」が存在していると言う。我々の知覚できるものが宇宙の全てではなく、余剰次元の方向に、時空が歪曲していると説く。この仮説により、重力が他 の3つの力に比べて、なぜ特段に弱いのか、という謎を解こうとする。

ランドール博士によれば、我々の住む3次元空間は、5次元空間の中に浮かんでいる。ほかにも同じような3次元空間が浮かんでいて、重力エネルギーだけが、3次元空間の膜をすり抜けてほかの3次元空間と行き来している。そのため、重力は3次元空間内では非常に弱い力となり、また素粒子が消えるのは、我々の現在の3次元空間から、他所の5次元空間へ飛び出したためと言う。

「重力が弱いなんてとんでもない!現に地球の重力から逃れるのには高速のロケットが必要ではない か」と思うかもしれない。しかし、地球の重力が強く思えるのは、地球全体が引っ張っる局面に拘るからだ。実際、地球全体で下に引っ張られているペーパークリップでも、小さな磁石による磁気力で簡単に持ち上げられる。

重力が他の力に比べてこんなに非力なのはなぜか。 この「ワープした余剰次元モデル」では、4 次元時空を 1 枚のブレーンbrane(膜のようなもの)と考える。そし て私たちのブレーンでないもう1つのブレーン「並行宇宙(パラレルワールド)」が存在し、その間に、「5次元空間」が広がっている。間と言うより、「5次元空間」の中に2つのブレーンが浮か んでいるイメージである。4 次元時空のブレーンは重力子がまばらにしか存在しないが、「5次元空間」の方のブ レーンでは、重力子の密度が高い。そして重力子だけが第 5 の次元を伝わり、4 次元時空のブレーンの間を 行き来している。

超弦理論では、この世界を構成する素粒子は、弦(ひも状のもの)であると考える理論である。両端に何もない、ひも状の「開いた弦」と、両端がくっついて輪になっている「閉じた弦」の2種類があると考える。まだ発見されていないが、重力を伝える重力子だけが「閉じた弦」であり、他の物質粒子やゲージ粒子は、「開いた弦」であると言う。 さらに研究が進むにつれて、「開いた弦」の端っこは、「膜」のようなもに付着していると考えられている。

いずれにしろ数学上の計算や実証実験から導かれたわけでない超弦理論であるが、これが理論物理学の画期となった。超弦理論は9+1という高次元の時空を想定するが、一部の狭い領域に、粒子やエネルギーが集中する「ソリトンsoliton(粒子性を持つ孤立波)」と呼ばれる部分が9+1次元の時空で発生し、平たい膜となって展開したのが、我々が住む宇宙(3+1次元の時空)であり、その膜をD-ブレーンbraneと呼んだ。 そして、重力を除くすべての物質の基礎となる「開いた弦」は、ブレーン上に両端あるいは片端をくっつけて存在し、「閉じた弦」の重力だけは、時にはブレーンに「切り開かれた弦」として付着し、そのまま、他の次元にも移動する「閉じた弦」として時空に浮かんでいる。

4次元時空のブレーンでは、重力子はまばらに展開するため、その重力は弱くなる。 このモデルでは、我々の宇宙のブレーンだけでなく、もう 1 つの ブレーンである「並行宇宙」を想定している。もう 1 つの特徴は、「第 5 の次元がワープ(歪曲)している」点である。

超弦理論を説明しようとすると、時空が10次元でないと矛盾が起きてしまう。そのため10次元の中にはD-brane(膜)と呼ばれる様々な次元の膜が存在し、宇宙の創生から終焉に至るまでの重要な役割を果たしていると説明する。D-braneとは、仮想的な高次元の中にある膜を言う。この膜の重要は、我々がブレーンの上に住んでいるからである。そうであれば、実は現代物理の「基礎理論」の矛盾を解決できる可能性が期待できるからである。我々の空間は3 次元ではなくもっと高次元で、その中に膜が浮いていて、我々は膜の上に住んで いるが、他の残りの次元は感知できない、と言う。

つまり、我々は10次元時空中の3次元のブレーンの中に存在していて、宇宙のインフレーションは別のブレーンがぶつかって消滅するプロセスであると考える。また、ブレーン同士が衝突することで発生するエネルギーがビッグバンの基になったといる見ている。

超弦理論にはもともと5種類の模型が知られていたが、このD-brane(ソリトン)として考えることにより、同じ理論の異なる極限としてとらえることが可能になった。

ソリトンsolitonとは、一定の条件を満たす安定した波動のことである。 伝播している孤立波の形状や速度などが不変であり、また波同士が衝突した後でも、お互いが安定して存在する。衝突する波は2つより多くてもよい。波の個別性の保持や衝突前後の運動量の保存、この2条件を満たしながら、この孤立波は粒子性を持つ。

ニュートンの第1法則によれば、自由空間中の粒子は常に直線に沿って動くはずだが、この法則は量子力学においては、不確定性原理によって「運動中」の粒子を正確にとらえることができない。3箇所の粒子の位置分布の理論的分析により、少なくとも粒子の8%が直線に沿って動いていないことが分かっている。これは、 ミクロの世界では、量子干渉効果quantum interferenceが、結果的にニュートンの第1法則を破る可能性を示す証拠と見られている。

弦理論では、高次元を導入すれば「重力と電磁気力」を統一する理論が組み立てられる、と言う構想が引き継がれている。

現在では、多くの数学者が「超弦理論」の整合性を証明しようとしている。インフレーション理論にも対応する9+1の次元空間があり、ビッグバーン以降の3+1次元が始まったとしている。この超弦理論は一般相対性理論と量子論を融合する理論で、現代の宇宙論でも解明されていない「ブラックホールの中心部の状態」や「宇宙創成の瞬間」などアインシュタインの課題となった「ミクロな時空」で起きている現象までもが、解明できるようだ、と言われているが?

アインシュタインが構想し、現代物理学に課せられた「4つの力の統一」が、果たして「超弦理論」で説明できるのだろうか?

「弦理論」は、一般相対性理論や量子力学とはまったく関係ない分野から発展した。やがて、一般相対性理論と量子力学を融合させられる唯一の理論かもしれない」と期待されるようになる。しかし、「弦理論」と呼ばれるが、まだ仮説の段階で、実験・観測によって検証されているものではない。実験での検証が不可能だとさえ考えられている。科学ではないという批判すらある。

目次へ