Top

車山のお知らせ

車山早春賦 車山レンゲツツジ 車山高原の紅葉 車山高原ススキ 旬の料理 車山の名水 霧ヶ峰 八島ヶ原 美ヶ原

白樺湖 車山の山菜 車山の野鳥 男女倉山紀行 早春のスミレ ☆車山高原の笹

信州 4月の風景 車山高原5月春 車山高原6月薄暑 車山高原7月盛夏 車山高原8月夏 車山高原9月

DNA DNAが遺伝物質 生物進化と光合成 葉緑素とATP 植物の葉の機能 植物の色素 葉緑体と光合成

花粉の形成と受精

ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応

植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1)

遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝

減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学

イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸

生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物

陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応

根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖

フキノトウ

同一種の草木なのに

生物が置かれている状況、栄養状態・日照時間・気温などによる影響か

遺伝子自体が突然変異したのか

地域的な変異が余りにも多いのに

いろいろと疑問を感じていました。

今、ワトソンが言うように、それ自体が大きな問題なのだ、ということが分かりました。

| 目次 |

| 1)DNAの塩基配列 |

| 2)適応放散と絶滅 |

| 3)自然選択 |

| 4)ヒトの遺伝子 |

| 5)エキソン同士が繋がる過程をスプライシングという |

| 6)エンドウの皺 |

| 7)交配による新種が現代の小麦 |

| 8)食物のアレルギー物質 |

| 9) ヒトゲノム |

| 10)Hox遺伝子群(ホメオティック遺伝子群) |

| 11)プロモーター(Promoter) |

| 12)進化 |

| 13)本能 |

| 14)学習 |

| 15)言語と進化 |

「DNA」 ジェームズ・D・ワトソン

ノーベル生理学・医学賞を受賞

遺伝子が、染色体上にあることは早くから解明されていたが、ワトソンとクリックの二重らせんモデルによって初めて、その実体がDNAの塩基配列であることが立証された。

塩基には4種類あって、それがアデニン:A、チミン:T、グアニン:G、シトン:Cである。DNA分子の骨格はAはTと、GはCと結合する規則性がある。この極めて規則的な結晶構造体となって、DNAの二重らせんが形成されている。「DNA二重らせん」は、2つの手すりからできる。 しかも同じ組成をもつものが一つもない。

遺伝情報は、大腸菌からヒトにいたるまで、DNAに含まれる4種類の塩基の配列で決まる。

遺伝情報は、大腸菌からヒトにいたるまで、DNAに含まれる4種類の塩基の配列で決まる。AとT、GとCはそれぞれ水素結合で繋がっている。これには相補性があり、他の組み合わせでは結合しない。 DNAは二本のヌクレオチド鎖が、螺旋状に巻いている。この塩基は二本鎖の内側に突き出ていて、塩基同士の水素結合は36度ずつ回転している。だから水素結合10個で、一回転する螺旋構造になっている。

生物の形質変化を引き起こしているのが、このDNAだ。DNAが小さく折り畳まれて染色体になる。

従ってDNAは、どの染色体にも存在している。DNAに遺伝的な変化が起こり、それが生物の形質に変化を引き起こしている。

DNAは細胞の核内に、通常では、イメージとしては紐状に存在してる。それが細胞分裂するときに、紐状から少しまとまった形状になる。それを染色体という。

ヒトは染色体を2組23対もつ(何対もつかは、生物の種類により異なる)。23対のうち22対は常染色体で、1対は性染色体といって、性の決定に関わる。23の染色体のそれぞれがタンパク質によって、きれいにしかも別々にくるまっている。そのタンパク質とDNAの複合体は、色素で染まると顕微鏡で観察が可能となり、それで染色体、つまり「色のついたもの」と名付けられた。

この1対がXYなら男、XXなら女となる。 普通の体細胞は、2組23対、一方、配偶子、いわゆる精子と卵子は1組しか染色体を持たない。精子の性染色体はXとY、卵子は二つのXだけである。Xの精子を受精すれば、卵子のXと対になり、XXで女になる。Yの精子を受精すれば、XYで男になる。

生物種によって、染色体の数やら、性決定の組み合わせが異なるから、注意!

遺伝子とは、本来、DNAの塩基配列によってコード化された遺伝情報の最小単位のことで、物質ではなく概念である。まだDNAも染色体も知られていなかった時代、メンデルが提唱した概念で、当時は遺伝粒子と言われていた。親から子に伝わる因子であり、エンドウマメが丸くなること、眼の色・耳垢のタイプ・血液型・I型糖尿病・ヘモグロビンなど、すべての遺伝的な形質や生体内で作られる物質には、それに対応する遺伝子が存在する。なので、厳密には遺伝子っていう物質はなくて、DNAが主役である。

DNAは、デオキシリボ核酸という物質で、デオキシリボースとリン脂質と塩基から構成されている。このリン脂質同士が繋がることで、長いDNAの鎖ができまる。そして、塩基には4種類あって、それがアデニン:A、チミン:T、グアニン:G、シトン:Cである。DNA分子の骨格はAはTと、GはCと結合する規則性がある。この極めて規則的な結晶構造体となって、DNAの二重らせんが形成されている。 しかも同じ組成をもつものが一つもない。

DNA二重らせん構造の二本の鎖を保持しているのは、アデニンとチミン、グアニンとシトシンが組み合わさる強力な水素結合であった。その二本の鎖に沿って並ぶ塩基配列は、混じりあうことがない相補関係にある。そのため一方の鎖の塩基配列が分かれば、自動的にもう一本の配列が分かることになる。

ヒストンと呼ばれるたんぱく質のまわりにDNAの二重らせんが巻き付いたヌクレオソームを基本単位として、これにほかのたんぱく質も加わって何段階にも連結して染色体をつくる。染色体は、塩基性色素に染まりやすく、螺旋に縮まって短く太くなったもので、数・形は生物の種ごとで定まっている。遺伝子や性の決定に重要な働きをし、広く遺伝情報を伝える。

細胞分裂に先立って起こる染色体の分裂の際、染色体上で、アデニンとチミン、グアニンとシトシンが複製されるときにミスがしばしば起きる。このミスが、遺伝学者に60年以上も研究されてきた突然変異であった。

ただ、生物は遺伝と環境の両方によって形成されてきた。環境とは、狭い意味での自然環境と混同してはならない。遺伝子と関係していない、我々生命に影響をおよぼす事柄のすべてを環境という。

我々が学び、嗅ぎ分け、見て、触れて、感じることすべてや、病気・毒・災害・放射能など実に多様である。

遺伝子の研究が進むにつれ明白になったのが、生物のDNAやタンパク質にほとんど変化がないのに、遺伝子のDNAの配列上の突然変異(置換)が、相当な確率でランダムに起きている、という事実であった。1,960年代には、遺伝子の突然変異の頻度までが測定できるようになり、予想以上のスピ-ドでDNAの塩基配列が置き換わっていたことが数学的に証明された。

目次へ

「環境は変動し続けるもの、単に強いものだけが生き残れるものではない。環境変化に適応できたものだけが生き残る」のも、現代の生物が40億年間克服してきた事実であった。

地球の生物は、「適応放散と絶滅」を、生物が誕生したと思われる約40億年前から、これを繰り返してきた。

「強者が生き残る」とは言い切れない、最も強いものが絶滅していくことの方が、恐竜の絶滅や古代文明史が教えてくれる。

人類の遺伝形質の分析は、著しく進歩し、遺伝病の解析とその治癒が急がれている。ただ、いまだ心臓病のように、いくつもの遺伝子が関与すれば、それぞれの遺伝子の影響は小さく、遺伝子地図を作るのが難しくなる。しかも環境が絡んでくる。まだ発見されていない遺伝子変異もあるだろう。

遺伝子は理解されなければならない。遺伝子こそが人間に学習と記憶・模倣と刷り込み・文化の吸収と発現・本能の蓄積と活用を主導する。

しかし、遺伝子がヒトを人形使いのように操っているわけではない。青写真でもない。単なる遺伝形質の運び屋でもない。

遺伝子は、子宮の中で身体や脳を作る命令はする。誕生後は経験に応えて作ったものを改造し始める。遺伝子はヒトの一生の間活動し、互いにスイッチをオンにしたりオフにしたりして環境に反応していく。遺伝子はヒトの行動の原因ではあるが、その後直ぐに結果を踏まえて、新たな経験に刺激され形態を改造していく。。

アジア人が、世界各地で他の人種よりも高いIQを示していることを、環境要因だけでは説明できない。

アメリカやイギリスなどの先進国では、20世紀初頭以来、世代ごとにIQが、9~20ポイント伸びている。進化のプロセスにおいて、その間人類に大きな遺伝子変化は起きていない。そのIQの上昇は、教育と保健及び栄養状態において全体的に水準が大きく向上した成果とみられる。

頭の良い親は、頭の良さに関係する遺伝子を子供に伝えるだけでなく、子供に知的成長を促す育て方をする。

株の丈が遺伝的に決定されている植物を例にすれば、その植物の種を上質な土を入れたトレーと粗悪な土を入れたトレーとにそれぞれ蒔いてみる。どちらのトレーも丈にばらつきがみられる。ただ平均すれば、上質な土を入れたトレーの方の植物の丈の方が、粗悪な土を入れたトレーに蒔かれたものよりも高くなる。同じトレーの中の個体間の丈の差は、遺伝が決定的な要因となっているが、環境が植物の成長に大いに影響しているのも事実だ。

目次へ

自然選択は、自然淘汰ともいう。自然界において、人為的な原因でなく、自然的な原因によって、ある生物に生じた遺伝的変異のうち、生存競争において有利に作用するものは保存され、有利でないものは除去される、選択現象ことをいう。ある生物の集団のうち特定の性質をもつ個体が生延びる確率が相対的に高くなると、より多くの子孫を残すことになる。

ジェームズ・D・ワトソンは、ヒト遺伝子数は約3万5千と推定されているというが?

遺伝子の中には、よく似た機能を持つものがいくつかある。そのような遺伝子を遺伝子ファミリーと呼ぶ。遺伝子ファミリーは、「遺伝子重複」というプロセスにより偶然生じる。「遺伝子重複」とは、卵子と精子の生殖細胞ができるときに、DNAのある領域の染色体の一部がたまたま複製され、一本の染色体の上に同じ遺伝子が二つ乗る現象のことである。

同一の祖先遺伝子に由来するため、配列および機能が互いに類似している遺伝子を遺伝子ファミリーと呼んだ。一方の遺伝子が機能している限りは、他の方は自然選択を受けないため、突然変異が蓄積され勝手な方向に進化する。実際、ヒトの遺伝子の多くは、比較的少数の基本的遺伝子が少しずつ変化したものから成り立っているという。

ヒトは嗅覚に関する遺伝子を9百個ももっている。それらは匂いの受容体となるタンパク質を暗号化していて、それぞれの受容体は、それぞれ異なるグループの「匂い分子」を認識し、そのシグナルを細胞内に伝える。

マウスもほぼ同じ9百個ほどの嗅覚遺伝子を保有し、そのほとんどが機能している。ヒトの場合は、進化の過程で嗅覚遺伝子の60%ほどが機能しなくなっている。ヒトが視覚を重視するにつれ、必要な匂いの受容体が少なくなり、突然変異でたんぱく質を作れなくなった嗅覚遺伝子が増加した。結果、ヒトは、環境の温度変化にもかかわらず、かなり高い一定の体温 (36~42℃) を保つ定温動物でありながら嗅覚が衰えた。

目次へ

「自分という人間は、遺伝子というサイコロをでたらめに振った産物だ。つまり、両親の遺伝子の偶然による組み合わせと、これまた偶然による突然変異により作られたのだ」( ジェームズ・D・ワトソン)

ヒトの遺伝子数は35000、アブラナ(シロイヌナズナ)が27,000、線虫が20,000と、ヒトの遺伝子数は、線虫の2倍にもならない。ヒトは少ない遺伝子でたくさんの事を行っている。脳をもつおかげで、知的で複雑な機能を実現できる。感覚も鋭く、運動能力も大きく、手の指は複雑な作業も可能にし、応用する反応の種類も豊富である。

一方、植物の行動の選択肢はかなり限定的だ。そのため様々な環境変化に対処するため多数の遺伝的手段を保有し、適応しなければならない。ヒトは神経細胞を使い、より過ごしやすい環境に移動し、衣服をまとい、新たな環境まで作れるようになった。

DNAは直鎖状に重合(じゅうごう)した高分子化合物である。一般に分子を結合していくことを重合と呼ぶ。高分子とは、炭素・窒素・酸素、場合いよっては、リンなども含む巨大な分子のことをいう。長いDNAも重合によってできている。核酸には、DNAとRNAとが含まれるが、タンパク質・糖質・脂質などとともに生物体を構成する高分子化合物の一つである。

DNAの重合を行うタンパク質を「DNAポリメラーゼ」という。化学反応を促進するタンパク質には「~アーゼ」と表現することになっている。

多くのタンパク質は機能的には酵素である。酵素は化学反応を促進する触媒機能を持っている。化学反応が余りにも遅ければ、細胞はそれを利用できない。酵素によって触媒機能が速くなるから、細胞の中で起こる無数の化学反応のすべてが、普通の機能を果たせるようになる。酵素がなければ、生命は存在できない。「DNAポリメラーゼ」は、核酸の DNAを、4種類の塩基を重合させ合成・複製する際に働く酵素である。それは、すべての細胞に含まれている。

「DNAポリメラーゼ」が触媒として反応するには鋳型が必要であり、4種類の塩基の重合順序は、A‐T・G‐C対合の規則により、DNAの1本鎖の鋳型に指定されたとおりに進む。

アミノ酸は一列に並んだ鎖からなる。タンパク質ごとに、構成アミノ酸の種類・数・結合順序が異なり、それによってさまざまな機能を持つ分子となっている。このアミノ酸の並び方はDNAにコード化されていて、生体内ではDNAからタンパク質の設計図を翻訳することによって必要なタンパク質が生合成される。

タンパク質の機能は、特定の順序で重合したアミノ酸の鎖が、折れたたまれてできる立体構造によって決まる。

酵素は生物が作る触媒で、生物に関連する全ての化学反応を触媒する。生物が外界から摂取した化学物質は複雑な化学反応によって自身の体を作ったり、エネルギーに変換されたり、有毒な物質ならば分解排泄されたりする。化学プラントが高温高圧を必要とするような反応でも、生物ははるかに穏やかな条件で、これらの反応をやってのける。それは極めて有能な触媒である酵素が働いているからである。

脊椎動物が複雑になったのは、高度な遺伝子スイッチの働きにあるようだ。遺伝子スイッチは、たいていその制御する遺伝子の領域の近くにある。その制御たんぱく質が、DNAの領域で結合すると、適切な時期と場所で、すぐ近くにある遺伝子をオンやオフにする働きをする。脊椎動物が複雑な生活を送れるのも、遺伝子がすばやく複雑に制御されているおかげである。

3つの塩基によって1つのアミノ酸がコードされていて、アミノ酸が組み合わさってタンパク質ができる。DNAからアミノ酸までにはmRNAっていう物質が仲介役となる。このmRNAの段階でスプライシングとかが起きる。

このDNAから直接アミノ酸が発現しないのがミソである。だからこそ、色々塩基の組み合わせや修飾が生じる。

塩基の3つのはしご段の配列が、アミノ酸1つをコード化してる。これを「コドン」という。その一対から一つじゃないのがミソだ。

DNAからタンパク質までの過程は、まずDNAからmRNAへ遺伝情報が転写される。mRNAはリボ核酸といって、DNAとおなじくリン酸と糖と塩基からなる。違いは糖がデオキシリボースでなく、リボースであること、さらに、その塩基にTがなく、代わりにウラシルUがあること。UはAと結ぶ。

DNAの2重螺旋構造がほどけ、一方のDNA鎖の塩基配列を鋳型にしてmRNAが合成される。DNAの塩基がAならmRNAの塩基はU、GならCといったかたちだ。

そしてこのmRNAの塩基配列が、アミノ酸をコード化している。

遺伝子にはアミノ酸配列に関する情報を含む塩基配列(エクソン)があり、異なるエクソンが組み合わさることで、わずかに異なるたんぱく質を作り出すことができる。この過程を「選択的スプライシング」と呼ぶ。そのできたたんぱく質が、生化学的変化を受けることで、一つの遺伝子で、更に様々なたんぱく質をつくるようになる。ヒトは少ない遺伝子で様々なことができるようになった。

目次へ

DNA(デオキシリボ核酸)は、4つの塩基と呼ばれる物質が、2本の数珠となって長く連結された鎖から出来ている。このような鎖が2本集まって、二重らせん構造を形成する。

塩基にはT, C, A, Gの4種類しかないが、これらは様々な組み合わせでつながっている。したがって、DNAの2本の塩基配列の1本ごとは、1次元的な長い文字列になっている。この文字列が、DNAの持つ遺伝情報を含んでいる。また4種類の塩基の並び方がどんなタンパク質を作るかを決めるコードとなっている。

そのコードの解読の仕方も、全生物で共通している。したがって、現在では人間の持つタンパク質を、大腸菌に作らせることだって出来る。 タンパク質は、アミノ酸と呼ばれる物質が、数珠のように長く連結された鎖から出来ている。DNAと違い、 タンパクは、この1本の鎖だけが折り畳まって小さな球状の形を形成している。

生物が使用しているアミノ酸は20種類あり、それらは様々な組み合わせでつながっている。アミノ酸の種類をアルファベットで表すと、アミノ酸の配列は、1次元的な長い文字列になる。 このアミノ酸配列が異なれば、違う形や、違う働きを持った蛋白質になる。

そのため、DNAも蛋白質も、長い鎖のような構造をしているので、1次元的な長い文字列で表せられる。 また、DNAが持つ遺伝暗号の中には、いつ、どこで、どの蛋白質が働くべきかという情報が書かれている。このうち、蛋白質のアミノ酸配列をコードしている部分を、遺伝子と呼ぶ。

では、遺伝子はどのようにして、蛋白質のアミノ酸配列をコードしているのだろうか?

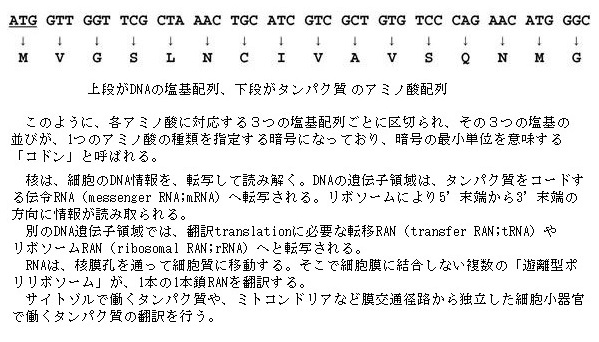

これは、DNAに書かれた「生命のプログラム」を解読する問題である。1960年代、この遺伝暗号の解読が行われた。その結果、3つの塩基(3文字の暗号)が1つのアミノ酸(1文字の記号)に対応することが明らかになった。例えば、次のように、文字列に置き換えることによって、遺伝暗号が解読できた。

このように、各アミノ酸に対応する3つの塩基配列ごとに区切られ、その3つの塩基の並びが、1つのアミノ酸の種類を指定する暗号になっており、暗号の最小単位を意味する「コドン」と呼ばれる。

生体内で蛋白質が作られるとき、DNAから直接、タンパク質を合成することはできないので、DNAを鋳型にして合成される。このとき、DNAが持つ遺伝情報が、上記のように、そのままRNAに「転写」される。

その次に、RNAが持つ3つの塩基配列を、1つのアミノ酸に置き換えていく「翻訳」というプロセスを経て、蛋白質が合成される。このように、「DNA→RNA→蛋白質」という遺伝情報の流れを、セントラルドグマと呼ぶ。私たちの体を構成するタンパク質は生命を営むうえで重要な分子で、主に20種類のアミノ酸でできてる。全てのタンパク質は、それぞれの遺伝子の塩基の配列として暗号化され記録された情報(遺伝暗号)に従って、たくさんのアミノ酸を数珠つなぎに連なれて合成される。DNAは遺伝に、RNAはタンパク質の合成に関係する。

このRNAは遺伝情報を持たないイントロンと遺伝情報を持つエクソンからなる。

イントロンの両端には、目印となる塩基配列があって、ここを目印によって、イントロンが取り除かれてエクソンだけ残る。このイントロンを取り除くのはsnRNA(スナープス)呼ばれる短い物質で、これがイントロンの目印に結合して、イントロンを投げ縄形に切り取り、同時にエクソン同士を結びつける。

このイントロンが取り除かれて、エクソン同士が繋がる過程をスプライシングという。こうしてできた遺伝情報をコードする塩基配列のみになったRNAをmRNA(メッセンジャーRNA)といって、この塩基配列からアミノ酸が合成され、アミノ酸からタンパク質が合成されていく。

なんだか無駄に見える過程だが、このイントロンが膨大にあるからこそ、進化の過程で、別々の遺伝子が色々なエクソンを多様に組み合わせることができて、新しいタンパク質をつくることができた、といわれている。そしてスプライシングのやり方も何通りかあって、生物の発生段階、つまり受精卵から徐々に体が形成されていく過程で、スプライシングのやり方を変えることで、同じ遺伝子から違うタンパク質を作れることになる。

このスプライシングは細菌などの原核生物(細胞に核を持たない生物)にはない。細菌なんかではDNAから単純にそのままmRNAができる。細菌は増殖速度が速いから短絡な仕組みの方が有利なようだ。

動物・植物・昆虫に含まれる真核生物は、このスプライシングという仕組みがあるからこそ、多様な環境に多様な形で適応できたとみられる。どの遺伝子をいつ発現させるかっていうのも、調節されている。そのスイッチオンにはその生物が置かれている環境、栄養状態・日照時間・気温などなどが関わっている、という。

DNAからmRNAへ遺伝情報が転写される過程で、まずDNAの塩基配列の相補的な塩基配列を持つ長いRNAができる。その相補的な塩基配列は、必ずAアデニンはTチミン、GグアニンはCシトシンと結合するため、DNAからRNAへ遺伝情報が転写される時は、DNAのAはU(RNAにTはないため)、UはA、GはC、CはGという形でRNAが合成されていく。DNAの遺伝子領域から転写されたmRNAの塩基の(A・G・U・C)配列は、3つの塩基(コドン)ずつに区切られ、その3塩基の並び方が1つのアミノ酸の種類を指定する。

数種のRNAとたんぱく質が結合した粒子が、多数つながり合ってリポゾーム(liposome)をつくる。リポゾームは、Liposが意味する脂肪とソーマが意味するボディとの2つのギリシャ語から派生している。細胞膜と同じ材料で作られた小さな気泡(小胞)である。内部にDNAやタンパク質などを含ませることができ、細胞と融合させて内部の分子を細胞内に導入する。mRNAのコドンは、順番に、tRNA(トランスファーRNA;転移RNA)の「アンチコドン」と呼ばれる部分の3塩基の配列によって認識される。リポゾーム上で、tRNAがmRNAの塩基配列に対応するアミノ酸を順次運んできて、たんぱく質を合成させる。このように、tRNAがコドンとアミノ酸との間を仲介することによって、遺伝子の塩基配列が、タンパク質のアミノ酸配列に「翻訳」される。

目次へ

![]()

メンデルには、エンドウ豆に皺がよったり、丸くなったりする仕組みは謎だった。現在では、分子レベルで、その違いが解明された。

1990年、イギリスの科学者たちは、皺がよったエンドウ豆には、でんぷん処理に関わる酵素が一つ欠けていることを発見した。

生物体における現象は、生化学的な立場から見ればすべては化学反応であり、それら一つ一つにそれぞれ固有の酵素が関わっている。しかも個々の遺伝子はそれぞれが決まった酵素の合成に関わっており、酵素の特異性はそれに対応する単一の遺伝子に支配されているからといえる。酵素が合成されればそれが関わる反応が可能となり、それによって形質が発現する。 普通個体から突然変異によって生まれる特殊な形質は、たいていがこの遺伝子に何か不具合が生じたもので、その結果として特定の酵素が合成できなくなり、それによってその酵素の関わる化学反応が行われなくなるためといえる。その結果、形質に異常が生じる。そのような遺伝子が往々にして劣性であるため、普通の遺伝子が問題の遺伝子と共存することで、前者から正常な酵素が合成できるから、その影響が表に出にくいようだ。

多くの酵素は生体内で作り出されるタンパク質を基にして構成されている。そして、生命維持に必要なさまざまな化学変化を触媒する。酵素が触媒する反応は1つだけであり、異なった反応には別の酵素が必要である。また反応に関わる基質が酵素に応じてきまっており、異なった基質には通常異なった酵素が用意される。この特異性が酵素の大きな特徴である。

皺がよったエンドウ豆では、その酵素が関わる遺伝子が突然変異を起こし、無関係なDNA断片が、その遺伝子の真ん中に割り込んで、酵素が機能しなくなっていた。結果、豆の成分にでんぷんが少なくなり、ショ糖(蔗糖)が多くなった。

炭水化物には多数の種類がある。中でもデンプン・ショ糖・果糖が重要で、デンプンは、米・麦などの穀類や芋類に多量に含まれ、食品の炭水化物の大部分がこれである。ショ糖は、サトウキビ・サトウダイコンなどから抽出される糖で、果糖とブドウ糖が結合してできた二糖類である。

ショ糖が多くなると、エンドウ豆の浸透圧が上がり、水分を大いに吸い込み膨らむ。その後、成熟するとともに水分を失うために皺がよる。

生物は呼吸をする。植物も同じだ。気孔は、陸上植物の表皮にある通気孔で、若い茎や葉などにあり,特に葉の裏面に多い。2個の半月形の孔辺細胞と、その間のすき間からなり、唇型に向かい合った構造になっており、その孔辺細胞の膨圧の変化によって開閉する。 水中に起源した植物が、約4億年前に陸上に進出してきたとき、乾燥にどう適応するかが最も重要な進化の条件の一つであった。植物は水不足に晒されたとき、気孔を閉じることで蒸散を抑え、体内の水分減少を遅らせる。また開閉する小さな気孔から二酸化炭素をとり入れ、酸素を放出する。

地球上の酸素は、すべて植物などの光合成生物によって作られる。この反応を担っているのが、藻類や植物の葉の中の葉緑体にある複雑な光化学系の複合体だ。それは19個ものタンパク質からなる。葉緑体は無機物から有機物を作り出す生化学工場である。光合成は光が当たっていないと行われない。晴れた日の日中にさかんに、植物は、太陽光エネルギーを活用し、光合成により、水と二酸化炭素(CO2)から酸素とデンプンを作り出す。そして酸素は気孔から捨てられる。

光合成は、太陽のエネルギーを有機物に変換して生物界に取り込むことができる唯一の貴重な手段といえる。植物は光合成によって有機物をつくり、それを養分にして生長する。

その光合成は2段階に分かれ、

1段階目は太陽光エネルギーを使って水を分解し、酸素と電子、水素イオンを作り出す。

2段階目は、電子と水素イオンを使って、CO2からデンプンを作る。

そのデンプンを材料としてタンパク質や脂肪を合成する。

デンプンの原料は炭素・水素で、それで炭水化物と言う。 タンパク質は、それらに窒素などを加えて作られる。

脂肪は、それらにリンなどを加えたりして作られる。

こうした化学変化を生物の中で行うのも、酵素と呼ばれるタンパク質なのだ。

その植物を草食動物が食べ、草食動物を肉食動物が食べる。 つまり、こうした食物連鎖の元をたどれば植物となる。 生物が必要とするエネルギーと脂肪やタンパク質は、その殆どが植物を起因とする。 石油や石炭などの化石燃料も、元々は動物や植物の形骸が、有機物化された産物だ。

目次へ

16世紀当時の小麦は、1.5m程の高さがあった。その後の人為的選択により、丈は半分となり収穫が容易となるばかりか、茎を伸ばす養分を、種子をより大きく、より栄養価を高める方へと転換させた。

小麦生産者は、異なる種を交配させることにより天然に存在しない新種を、試行錯誤を繰り返しながら作り出してきた。この手法により、日本の米も、同じようにして、熱帯性植物を、日本列島の寒冷地の東北地方にまで根付かせてきた。それは、元々自然界に存在しない遺伝子を、異なる種同士を何回も交配させることにより作り上げてきた。

天然の原種であるヒトツブコムギがタルホコムギの一種と交配され、エマー小麦が誕生した。

更にパン小麦は、エマー小麦に現代の小麦に関わるタルホコムギとは別種と交配され生み出された。小麦や日本の米も、決して自然状態では誕生しなかった。しかしこのようにランダムに交配を重ねると、新たな突然変異が発生し、すべての遺伝子に影響が及び、予想不可能な現象が生じる。

ところがバイオテクノロジーに頼れば、既存の植物種に新たな遺伝種を、一つずつ正確に短期間に植え込むことができる。

目次へ

アレルゲン【allergen】は、ヒトにおける気管支喘息・花粉症などのアレルギー性疾患もしくはアレルギー反応をひき起こす抗原物質をいう。1906年ピルケーが、抗原物質の侵入をうけたあとで、その異物に対する生体の反応をアレルギーと名づけ、その異物をアレルゲンと呼んだ。

今日の遺伝子組み換え技術の進歩は、その正確さにある。ある物質がアレルギー反応を引き起こす誘因であれば、その物質を取り除けばよい。

西アフリカの人たちの食事には、メチオニンというアミノ酸が不足していることが多い。メチオニンは、必須アミノ酸の一つで、牛肉・魚肉・レバー・牛乳・小麦などに多く含まれる。肥満細胞で生成されヒスタミンの血中濃度を下げ、アレルギーを起こしにくくする働きがあるほか、血液中のコレステロール値を下げる。

メチオニンは、ブラジルナッツから作られるタンパク質に豊富に含まれている。このタンパク質の遺伝子を西アフリカの大豆に組み入れれば、アミノ酸不足の問題は解消できるはずだった。ところがブラジルナッツのたんぱく質は、多くの人に重いアレルギー反応を引き起こした。新しい品種の大豆は、何千人もの人々にアナフィラキシー・ショックを起こさせた。

やがて、大豆に入れても危険のないタンパク質を含むブラジルナッツが作られるだろう。

目次へ

遺伝子は、遺伝情報の最小単位で概念である。親から子に伝わる因子であり、まだDNAも染色体も知られていなかった頃、メンデルが提唱した概念で、当時は遺伝粒子と言われていた。

DNAの1本を引っ張り出してみると、ところどころに、白い部分がある。実は、この白い部分が「遺伝子」である。つまり、DNAの一部が遺伝子なのだ。

白い遺伝子の部分をはがしてみると、「手の指が5本あること」と書いてあり、 別の遺伝子の部分には、「まぶたは二重」と書いてある。

つまり、遺伝子とは、DNAの中のところどころあり、背を伸ばす・眼の色・耳垢のタイプ・血液型・I型糖尿病・ヘモグロビンなどとかいった、そのヒトをつくる設計図のような遺伝情報が書かれた部分のことである。

すべての遺伝的な形質や生体内で作られる物質には、それに対応する遺伝子が存在する。

ゲノムとは、特定の生物が持つ、その生物に必要なすべての遺伝情報のことで、これも概念である。ヒトを作るには、ヒトの眼を作る遺伝子、ヒトの手を作る遺伝子、ヒトの脳を作る遺伝子、ヒトのインスリンを作る遺伝子など、様々な種類の膨大な数の遺伝子が必要になる。

ヒトのDNAには、約3万個の遺伝子があるといわれているが、それ以外、大部分は「遺伝子でない部分」である。しかし、遺伝子でない部分も「必要でない部分」というわけではない。遺伝子の調節をし、また、これから新しい機能発見があるかもしれない部分でもある。そのため、遺伝情報としては、遺伝子以外の部分も含めて考える必要がある。 そこで、ある生物がもっている「遺伝情報の全体」をゲノムと呼んだ。

DNAは「物質」だが、ゲノムはDNAにしまわれている「情報」である。

カーネーションのゲノムは、2013年に、約4万3千個ある遺伝子の並び方がすべて解読された。青紫色のカーネーションは、そのゲノムの情報を利用して作り出された新しい色である。

カーネーションンの遺伝子は、約4万3千個、ヒトの遺伝子は、約3万個という。ヒトの遺伝子の数はカーネーションより少ないが、実は、ゲノム全体の情報量はカーネーションの5倍もある。

ヒトゲノムには、「遺伝子ではない」けれど「遺伝子のはたらき方を調節する部分」がたくさんあるから、その結果、いろいろな複雑な調節ができる。 例えば、1つの遺伝子の遺伝情報からも、端から端までの情報が全部使われて、ある物質ができる。この遺伝子の一部や別の組み合わせで、また別の物質も作られる。1つの遺伝子から何種類もの物質が作られる。そのため遺伝子の数は体の複雑さに直結しないのである。

そうしたヒトを作るための遺伝情報すべてをあわせたものをヒトゲノムという。少し前に行われていた「ヒトゲノムプロジェクト」とは、ヒトが持つすべての遺伝子を明らかにしよう、すべてのDNAの塩基配列を解読しよう、というプロジェクトである。

ヒトなどほとんどの生物は、父親由来のゲノムを1セット、母親由来のゲノムを1セット、合計2セット持っている。

DNAは、「デオキシリボースという物質を含む、核の中の、酸性を示す物質」という意味で、「デオキシリボ核酸(Deoxyribonucleic acid)」と名付けられた。そこに、遺伝情報が書き込まれている物質である。

DNAは、生物の中では

・デオキシリボース-リン酸-アデニン(A)

・デオキシリボース-リン酸-グアニン(G)

・デオキシリボース-リン酸-シトシン(C)

・デオキシリボース-リン酸-チミン(T) の4つがつながっているため、細長い糸のようになっている。

このA、G、C、Tの並び方により、アミノ酸の並ぶ順序が決まり、どのようなタンパク質ができるかが決まる。タンパク質を介さず、DNAそれ自体が働きを持つ場合もある。

染色体とは、細胞の中には核があり、その核の中に「染色体」がある。染色体は、折りたたまれている部分を伸ばすと、細い糸が何かに巻きついていることが分かる。 この細い糸が、「DNA」で、そのDNAが巻き付いているのは、ヒストンと呼ばれる「タンパク質」である。

つまり、染色体は、DNAがヒストンというタンパク質に巻きつき、さらに小さく折りたたまれて太く短くコンパクトになったもので、細胞分裂のときなどに現れる。

メンデルの時代よりは後、顕微鏡が発達したことで、細胞の中にひも状のものがあることが分かった。それは染色液でよく染まることから、染色体(英語ではChromosom、色がついた物体)と名づけられた。その後の研究で、染色体が遺伝にかかわるものだと分かり、さらにDNAという物質でできていることが分かった。

DNAからタンパク質までの過程では、まずDNAからmRNAへ遺伝情報が転写される。mRNAはリボ核酸といって、DNAとおなじくリン酸と糖と塩基からなる。違いは糖がデオキシリボースでなく、リボースであること、さらに、その塩基にTがなく、代わりにウラシルUがあること。UはAと結ぶ。

DNAの2重螺旋構造がほどけ、一方のDNA鎖の塩基配列を鋳型にしてmRNAが合成される。DNAの塩基がAならmRNAの塩基はU、GならCといったかたちだ。 そしてこのmRNAの塩基配列が、アミノ酸をコード化している。 細胞がタンパク質をつくる際に手引きとする生物の使用説明書、その遺伝暗号こそが生命の暗号となる。しかし、人間などが増殖する手段としての有性生殖は、DNAの配列上の突然変異を伴い、それにより果てしない遺伝的多様性を実現し、環境の変化に適応してきた。その奇跡の連続が、生物40億年の歴史であった。

人間はもとよりいかなる生物も、DNAだけでは、その生命のありようを定義できない。人間のDNAの60億の塩基対を解読しえたとしても、個人個人やその細胞が生きている環境を理解することなしには説明がなりたたない。生命体をとりまく環境は、生命体内の遺伝暗号に劣らぬほど、その生命体にかかわる重要な諸要因なのである。

ヒトDNAは、有性生殖のため、細胞の核内に、2組46本あり、2本の相補性の鎖からなる2重らせん構造のため、どちらかの組を解読すれば、もう一方の組も解読される。

だが細胞核内の23対の染色体は、ヒトであれば、一方は母親から、もう一方は父親から受け継ぐ。

母親から受け継ぐ23個には、X染色体が含まれ、父親からの23個には、娘の場合はX染色体、息子であればY染色体が含まれる。

DNAは細胞の核内に、通常では、イメージとしては紐状に存在している。でも細胞分裂するときに、紐状から少しまとまった形状になって、それを染色体というの。ヒトは染色体を2組23対もつ(何対もつかは、生物の種類により異なる)。23対のうち22対は常染色体で、1対は性染色体(せいせんしょくたい)といって、性の決定に関わる。この1対がXYなら男、XXなら女。

普通の体細胞は、2組23対なので、配偶子、いわゆる精子と卵子は1組しか染色体を持たない。精子の性染色体はXあるいはYで、卵子はXだけ。Xの精子を受精すれば、その受精卵子はXの対となり、XXで女になる。Yの精子を受精すれば、XYで男になる。

生物種によって、染色体の数やら、性決定の組み合わせは異なるから、注意が必要。

性染色体

性染色体とは、雌雄異体の生物で雌雄によって形態や数が異なる染色体、もしくは形態的な差異が見られないが性決定に関与する染色体をいう。性染色体以外、雌雄で共通な染色体は常染色体(じょうせんしょくたい)と呼ぶ。性染色体と常染色体との区別は、動物だけではなく、一部の植物にもある。

染色体構成を常染色体および性染色体を明らかにして示すときは、常染色体の1セットを記号Aで示し、2n=2A+XY・ n=A+Yなどと表記する。

目次へ

動物の行動は、身体構造とは違う進化の歴史を刻む。極めて近い種同士(敢えて人類同士)でも、生息環境や食べ物などの栄養条件が違えば、その性癖や社会組織が全く異なることがある。

チャールズ・ダーウィンは、明治維新前の1,832年12月18日に、北はマゼラン海峡で南アメリカ大陸と隔てられ、南はビーグル水道で、ナバリノ島・オステ島と隔てられた、南アメリカの南端部に位置するティエラ・デル・フエゴ島に上陸した。

今では狩猟採集民と呼ばれるが、当時のダーウィンにしてみれば衝撃的な知見であったのであろう、「自然状態の人間」と呼んだ。

ダーウィンの日記1834年2月25日付

「岸に向かう時私たちは6人のフエゴ人の乗るカヌーと隣りあわせになった。これほどみじめな者たちを見た事がない。成長が妨げられ、そのひどい顔は白い塗料で汚れていてほとんど裸である。ひとりの年のいった女もそのようであり、雨やしぶきが彼女の身体から滴っていた。彼等の赤い肌は不潔で脂ぎっており、髪はもつれ、その声は不協和で、身振りは粗暴でなんの威厳もない(欄外に女は子供と一緒にいるとある)。

このような人々を見ると、彼等が同じ世界に住む仲間であるとはほとんど信じられない。 これらの完全な野生の人々のものより興味深くまた熟考に値する光景はほとんど考えつかない。才能の劣っている生き物はどのような楽しみを生きていることから得られるのか、といったことはよく行われる推測の課題ではある。このことがこれらの者たちに関して問われることは、なんと一層、理にかなった事であろうか。

小屋掛け[Wigwam]を見てみると、地面のどんな小さなくぼみでも良いので、その上に2、3の腐食した木の幹が置かれ、風上にいくらかの草の茂みがある。ここに5、6人の人間が裸で風や雨や雪に対する覆いもなくこの嵐のような気候のもとに湿った地面の上で動物のように丸くなって眠るのである。

朝になると起きて干潮の時に貝をとる。女たちは冬も夏もウニをとるために潜る。そのようなみじめな食物はまずい実やキノコによって補われる。(欄外に、小さい魚を海藻中から追う、とある)

彼等は異なった言葉を話す敵対的な部族に囲まれていて、彼等の戦いの理由は生存の資のことであるように見えよう。彼等のいる所は荒れた岩の砕けた集積であり、高い丘であり、また有用には利用出来ない森で、これらは霧や絶え間ない嵐を通して見られる。食物を探して彼等は場所を転々とするが海岸は険しいのでとてもみすぼらしいカヌーで移動しなければならない。

彼等は家を持つ感覚を知ることが出来ない。ましてや家庭の愛情はなおさらのことで、みじめな労苦の多い奴隷の主人の持つその感情をそう呼ぶ以外ない。心のより高い力はなんとわずかしか作用しないことであろうか。絵を描く想像力について、比較する理性について、決断する判断力について何ほどのものがあるのか。

カサガイを岩から叩きとるにはかの心の最低の力である巧知さえいらない。彼等の技術は動物の本能と同様経験によって改善されない。カヌーは彼等の巧妙な作業結果であるが、まったく貧弱なものであり、過去300年にわたり同じままだったことが分かる。本質的に同じ生き物であるがこれらの者たちの心は教育を受けた者のそれとなんとわずかしか似ていないことだろうか。フエゴの野生人とアイザック・ニュートン卿の能力の間にはどれだけの規模の改善が含まれることだろうか。

どこからこれらの人々は来たのだろうか。世界の創造の時から彼等は同じ状態に留まっていたのだろうか。何が人の部族をして北の素晴らしい地域を離れてアメリカの背骨であるコルディジェラ(アンデス山脈)を南に下る旅をさせ、カヌーを発明し造り、そして世界で最も住み難い場所のひとつに入らせたのであろうか。このような多くの他の思索が、これら貧しい野生人のひとりを見た者いずれの心をも占めるに違いない。しかし、同時にその考えのいくつかは誤りであることを知るかもしれない。フエゴ人の同類が劣化していると想像する理由はないのであり、彼は価値ある人生を送る幸福(どのような種類のものであれ)の十分な分け前を楽しむであろうことを確信して良いのである。

自然は、習慣を全能のものとして、フエゴ人をその土地の気候と産物に適応させたのである」と、

ダーウィンの上記記述からも明らかなように、ダーウィンは環境と遺伝子との相互関係を十分に認識していた。

極めて近い種同士であっても、生態環境や食物が違えば、社会組織や風俗も大きく異なっていく。逆に遠縁の種同士でも、似たような食物や生息環境であれば、収斂進化によって似たような体形を持ち、類似の社会システムを形成する傾向がみられる。

二つの生物種が似たような行動形式をとるばあい、祖先の近縁性より、その行動をとらせてきた環境圧力の同一性の方が優位に働いているようだ。

1,980年代の初頭、ハエを研究していた遺伝学者が、小さな遺伝子群を見つけて驚愕した。ある生物がもっている「遺伝情報の全体」をゲノムという。科学者が動物のゲノムを初めてのぞき見たとき、種が全く違う動物相互に同じ遺伝子群があるという発見であった。

Hox遺伝子群(ホメオティック遺伝子群)と名付けられたそれは、染色体上のあるところに、密集してならんでおり、動物の形態形成期に、体制(生物の体の基本形式)をデザインし、体節の分化にかかわる頭・脚・羽・触角・目などの適切な数量と大まかな配置について決定的な役割を持っていた。

マウスを研究していた遺伝学者の仲間が、マウスでも同じHox遺伝子群が同じ順序で並び、同じ役割を果たしていたことが分かった。 胚(はい)は胚子ともいう。多細胞生物の発生の初期のまだ独立生活のできない個体をいう。植物では受精卵がある程度発達した胞子体をいう。種子植物では種子中にある発芽前の植物体で、胚芽ともいい、同じ種子内にある胚乳から養分を吸収する。哺乳類では胎児である。

同じ遺伝子がハエの胚では、羽をどうやってではなく、どこに作るかを命じ、マウスの胚では肋骨をどこに作るかを命じている。

動物の基本的な体制は、6億年以上も遡る、既に絶滅した祖先が編み出したゲノムにあり、そのまま現代の子孫に受け継がれていた。 これと同じで、チンパンジーとヒトの差異は、遺伝子の違いにあるのではなく、同じ3万個の遺伝子が違ったパターンや順序で使われていることに起因している。 ヤーガン族は、かつてフエゴ島の南の島々からホーン岬に生存していた先住民である。酷寒の地で、服をまとうことなく、動物の油で作ったグリースを全身に塗ることで寒さを凌いだ。ヨーロッパから持ち込まれた疫病に対し免疫力のなかったヤーガン族の多くが病死し、入植者との武力衝突も加わり、急速に激減した。

目次へ

プロモーターとは、DNA からRNA を合成する転写の開始に関与する遺伝子の上流領域を指す。

転写並びDNA複製は鋳型鎖で3’から5’末端への方向に進むが、タンパク質の暗号は、必ずmRNAの5'から3'の方向に読まれる。よって、生物学者は鋳型鎖の5’末端側を上流 、upstream、3’末端側を下流 downstream と呼ぶのが通例だ。

第二に、暗号は必ずAUGから始まる。つまり、タンパク質の最初のアミノ酸は、メチオニン(Met)である。メチオニンは、タンパク質に通常含まれるアミノ酸であるが、必須アミノ酸の一つである。タンパク質の構成成分としてだけでなく、生体内には、硫黄があるが、メチル基があるため、あまり影響を受けないなど重要な機能を果たすアミノ酸である。

第三に、この暗号には句読点はなく、断続的に3塩基ずつ読み取られる。そして第四に、この暗号は必ずUAAかUAGかUGAかのどれかで終わる。さらに、タンパク質にもRNAと同様に方向がある。mRNA の5’側に相当するのがN末端側で、3'側に相当するのがC末端側である。

遺伝子の上流領域・プロモーターに転写因子が結合して転写が始まる。 DNAにある各遺伝子の上流域・プロモーターは、RNAの重合を行うタンパク質である「DNAポリメラーゼ」と結合し、タンパク質の合成に関係するRNAへ転写を開始する。

化学反応を促進するタンパク質には「~アーゼ」という文言を付ける。

遺伝情報が書き込まれた物質であるDNA上には数百から数万の遺伝情報が存在するが、常に全部が発現されているわけではなく、細胞の活動状態に応じて RNAへの転写が調節されている。

DNAの塩基配列のうち、RNA合成を触媒する酵素を生成し、mRAN(messenger RNA;伝令RNA)に転写の開始を指令、結果として、鋳型DNAに対し相補的な塩基配列をもつRNAが合成され、遺伝情報が転写される。

反応過程は、まずDNA上のRNA合成開始を指令するプロモーターにタンパク質の酵素(DNAポリメラーゼ)が結合し、DNAの二重らせん構造を局所的にほどいて、DNAの一方の鎖を鋳型にRNAが合成される。RNA鎖の伸長の方向は上流 5′末端側から下流3′末端側へ向けて起こる。

Hox遺伝子群は、「転写因子」という他の遺伝子の「スイッチをオン」にするタンパク質のレシピとなっている。「転写因子」は、遺伝子の転写を制御するたんぱく質群のことで、DNAに書き込まれた遺伝情報のRNAへの転写を促進したり抑制したりする働きを持つ、約2,000種以上ものタンパク質が同定されている。

「転写因子」はDNA上のプロモーターと結合して機能を発揮する。そのプロモーターは、細胞とは違ってハエやヒトなどでは、5つに分かれている。通常は遺伝子本体の上流にあるが、下流にあることもある。これら5つの「転写因子」は、それぞれ異なる「転写因子」を引き付け、その「転写因子」が付くと遺伝子の転写が始まる。

逆に止まることもあるようだ。タンパク質合成には多くのエネルギーを消費するので、生物にとって無駄な遺伝子の転写や翻訳は避けなければならない。多くの遺伝子のうち、どれを・いつ・どこで・どの程度発現させるかは、生物にとって最も重要な課題のひとつである。外界からの様々な刺激や真核生物が元来もっている発生・分化・増殖・加齢などのプログラムによって、個々の遺伝子の転写は精妙に調節されている。

たとえば生物にエサが無くなると蛋白合成に必要なアミノ酸が欠乏する。そうすると、アミノ酸と結合しない tRNA が増加し、これが引き金となって転写が止まる。

ほとんどの遺伝子は、いくつかのプロモーターに「転写因子」が結合するまでは活性化しない。その各「転写因子」自体が、ゲノムのどこかにある別の遺伝子によって生み出されている。多くの遺伝子は、他の遺伝子の「スイッチをオン」にたすけられる一方、他の遺伝子を「スイッチをオン」にする契機となっている。

ある遺伝子のスイッチがオンまたはオフになりやすいかは、そのプロモーターの感度に左右される。そのためプロモーターの配列を変えて、「転写因子」に見つけやすくすれば、その遺伝子の活性は高まるが、その変化によりプロモーターが転写を阻害する「転写因子」を引き付ければ遺伝子の活性は低下する。

プロモーターの僅かな変化が、遺伝子の発現に微妙な影響を与える。それこそが、動植物が細菌とは全く違う進化の過程を経て、様々に変化した原因とみられる。環境が変化すれば、当然その環境下における動植物が、適応する上で、形態を微妙に変化させる、それが進化につながる。

「ニシキヘビのように体が長くなる遺伝子」とか、「鶏の首が長くなる遺伝子」といったものはない。マウスは首が短く胴体が長い、ニワトリは首が長く胴体が短い。それぞれの椎骨を数えれば、マウスは首に7個、胸郭に13個あり、ニワトリは首に14個と倍あり、胸郭に7個と半分に近い、この違いの原因は、Hox遺伝子群の中にあるHoxC8遺伝子と結合する一個のプロモーターにあった。

体節から形態的に分化する均一な繰り返しで椎骨パターンを作り出す。その過程で、Hox 遺伝子群が重要な役割を果たすことや、Hox遺伝子の発現領域の変化により、動物間の椎骨パターンに違いが生じていることはよく知られていた。それで、Hox遺伝子群によるエンハンサーの発現を、動物間で比較するという研究がいくつも行われてきた。

エンハンサー(enhancer)とは、遺伝子の転写量を増加させる作用をもつDNA領域のことをいう。エンハンサーは、プロモーターからの距離や位置、方向に関係なく作用し、プロモーターと複数個の転写因子(RNAポリメレース【RNAの合成を促進する酵素】などのタンパク質・酵素)と結合する。エンハンサーとプロモーターが離れていても、コアクチベーター(coactivator)と呼ばれる転写調節タンパクの因子が作用に加わることにより、エンハンサーとプロモーターが接近すると考えられている。

椎骨パターンを作り出す過程で、Hox 遺伝子群が重要な役割を果たすことや、動物間での椎骨パターンの違いに対応してHox遺伝子の発現領域が変化していることはよく知られている。そのような中で、Beltingらが1,998年に、マウスとニワトリにおけるHoxC8の発現の違いが、エンハンサー領域の分化によるものである可能性を示した。

HoxC8遺伝子と結合する、その一個のプロモーターは、200文字からなるDNAであった。しかもマウスとニワトリとでは、僅かな文字に違いがあっただけだ。事実、たった2文字の差異だけで、プロモーターは全く別物になっていた。その差異によるHoxC8遺伝子の発現変化で、ニワトリの胚発生において、脊椎のかなり限定された部分だけで発現するため、マウスと比べ胸郭が短くなくなった。逆にマウスの首が短いのも同じ作用によるものであった。

ニシキヘビの場合は、HoxC8遺伝子の発現が、頭から体の大部分にまで及ぶため、体全体に肋骨ができ胸郭が長くなる。

目次へ

とは、DNAの各遺伝子の上流域にあり、RNAポリメラーゼが結合すると、DNAからRNAを合成する転写を開始する遺伝子の上流領域を指す。

は、DNAの重合を行うタンパク質である。化学反応を促進するタンパク質には「~アーゼ」という文言を付ける。

は、RNAの合成を促進する酵素

とは、遺伝子の転写量を増加させる作用をもつDNA領域のことをいう。

は、「転写因子」という他の遺伝子の「スイッチをオン」にするタンパク質のレシピとなっている。

生物学において隔離とは、交配可能な個体群が、さまざまな原因によって分集団に分かれ、それらの間に自由な交配がおこりにくくなったり、交配しても次世代ができにくくなり、分集団間の交配が妨げられる現象をいう。

は、珍しい劣性遺伝子同士が一緒になることで、恐ろしい遺伝病を発症する危険がある。

は、

神経細胞と同義である。神経元・神経単位ともいう。その機能は情報処理と情報伝達に特化しており、動物に特有である。ニューロンは細胞体とその突起からなり、他のニューロンからの刺激、あるいは外界からの非神経性刺激を感受する能力と、他のニューロンあるいは非ニューロンに伝達されるような刺激を自身の内部で生成する能力とをあわせ備えている。

とは、脊椎動物の発生初期に、脳形成の部位に並ぶ数個のふくらみをいう。脳の初期のもので、浅いくびれによって、前脳・中脳・後脳の三部に分かれる。

12)進化

生まれてくる子供は、一揃いの遺伝子を受け継ぎ、そして経験から多くの知恵を学ぶ。

「前適応」とは、ある適応形質が形作られる場合に、その生物にとって以前は重要でなかった別の器官や機能が、環境条件が変化した際に有効となり、適応に役立つ価値を現す現象を指す。生物にとっての環境条件が変化した際、それに適応するような変異があらかじめ備わっていたとき、その生物は前適応したという。フランスの進化学者 L.キュエノーの造語である。元々備わっていた環境に合う有利な突然変異が選び出されて進化が生じた。進化は、すべて微小な前適応の集積ともいえる、と唱えた。

動物の体制を大きく変えるために、新しい遺伝子を作る必要はない。同じ遺伝子のスイッチを、違ったパターンでオンやオフにするだけでいい。

カーネーションのゲノムは、2013年に、約4万3千個ある遺伝子の並び方すべてが解読された。ヒトの遺伝子は、約3万個前後という。ヒトの遺伝子の数はカーネーションより少ないが、実は、ゲノム全体の情報量はカーネーションの5倍もある。

植物は、同じ遺伝子に新しいプロモーターを付けて再利用するだけでなく、遺伝子をそのまま複製して、そのプロモーターを変えて、その遺伝子を再利用する。

約3万個といわれるヒトの遺伝子は、一群のプロモーターのおかげで、個体発生を完結するまでに、少なくとも2倍は活用されている。しかも僅かな遺伝子の差異が進化的な変化をもたらしていた。プロモーターの配列が変わり、新たなプロモーターが生まれ、またその配置に移動があれば、遺伝子の発現も変わる。また、その遺伝子が「転写因子」を生成するコードを含んでいれば、それにより他の遺伝子の発現自体も影響される。特に、たった一個のプロモーターの、ごく僅かな変化が、ヒトに雪崩のように様々な差異をもたらす。遺伝子自体に変化が生じなくとも、まるで違う変異が起こる。

ヒトの形態は既定されたものではなく、諸々の環境により育成され、しかも、それにより既存の遺伝子の発現が影響され、形態上の変化をもたらす。は「ヒトゲノムは身体を組み立てるための青写真ではなく、あれこれと調理して身体を作り上げるためのレシピなのである」という。

1,975年、が、ヒトとチンパンジーのDNAの99%近くが同じだったと報告した。 2,002年、は、置き換わった文字だけ数えれば、95%という値を提示した。その後も、ヒトとチンパンジーのゲノムの解読が進められている。

2,003年4月に、日米英など6カ国の国際協力のもとに進めていた研究チーム(国際コンソーシアム)が、人間のゲノムのDNAの塩基配列の99%を、精度99.99%で解読したと報告した。そして、

「人間の、遺伝子の部分はゲノムの2〜3%程度、一人ひとりのゲノムを比べると、約1,000個の塩基に1個の割合で違いがあり、それは数百万ヶ所の違いとなる」などが判明した。

2,005年9月1日、AP通信は「現存する生物では、ヒトに最も近い親類であるチンパンジーのゲノムが解読され、ヒトゲノムの設計図との全体的な比較が行なわれた。これで、ある重要な疑問に対する生物学的な答えに一歩近づいたことになる」と報道した。

ドイツのライプツィヒにあるマックス・プランク進化人類学研究所のは、その電話取材に応えて、

「概してヒトとチンパンジーがこれほど似ているということに、いまだに驚いている。人類がどれほど特別で、どのように地球を支配したかを考えると、われわれのゲノムに大きな違いがあるという確固たる証拠が見つからないことには、やはり驚きを感じる」と述べた。

しかし、ヒトゲノム計画で、遺伝情報の全部を解読したというが、実はそれにより期待されたほどの成果はあがらなかった。計画の当初は、遺伝暗号(コード)の全部を解明すれば、生命の秘密が解明すると極論する人さえいた。それほど、遺伝暗号解読に大きな期待が寄せられていた。

ところが、遺伝暗号を解読したといっても、化学物質である塩基の文字列をATGCのアルファベットとして読んだというにすぎず、その文字列をデジタル情報として解読されなければ、単語にならず、しかも文節も分からないままで、文章の構文と呼べようか。

なによりも、ひとつひとつの遺伝子がコード化しているタンパク質の構造が分からないままでは、遺伝情報の文字列の意味解析につながらない。次の研究課題として眼前にあるのが、タンパク質の構造解析だが、研究は遅々として進んでいない。

ヒトゲノムには、およそ30億「文字」という遺伝暗号(コード)が含まれている。二人のヒトの間には、「文字」の平均0.1%に差異がある。つまり夫婦間でも、300万「文字」も違うという。ヒトとチンパンジーの差異は1.5%、夫婦間の15倍ほど、つまり4,500万「文字」となる。聖書の文字数の約10倍である。

チンパンジーなどの類人猿とヒトとの間には、明白な違いがある。類人猿の染色体は、ヒトより一対多いという点だ。理由は、過去のある時点で、ヒトの祖先が持っていた中型の染色体が2個融合し、第2染色体という大型の染色体になった。染色体は大きい順から順番をつけるのが慣わしであったが、これら2個の染色体の融合は、大がかりな染色体の再編となる。進化論者がいう「生殖隔離」となり、ヒトとチンパンジーの交雑の子は、生き延びても子供はもうけられない。

また、チンパンジーはがんになるリスクが小さい。米ジョージア工科大学のは、チンパンジーの遺伝子はヒトの遺伝子に比べて、(プログラム化された細胞死)をうまく実行することを示した。アポトーシスは生体が癌細胞を死滅させる主要な方法の1つである。

これは、チンパンジーとヒトの脳・精巣・肝臓・腎臓・心臓における遺伝子発現を比べた結果、

「ヒトは、チンバンジーほど効率的に、プログラム化された細胞死が実行されていないことを示唆している。この差は、ヒトが脳を大きく発達させ、関連する認知能力を高めるために生じたものだが、その代償として癌に罹患しやすくなったと考えられる」と述べている。

Hox遺伝子群(ホメオティック遺伝子群)のDNAのプロモーターが、発現する「時間の次元」により、すべてが左右される。チンパンジーの頭がヒトの頭と違うのは、チンパンジーはヒトより顎を形成する時間がながいため、頭蓋を成長させる時間が短くなったためである。

ヒトの脳の大きさは、チンパンジーより3倍位あり、言語も豊富に取得できる。それなのに脳を作る特別な遺伝子群がない。また心臓だけの遺伝子もない。

ヒトの脳は、約1,000億個のニューロン(神経細胞)とその約10倍の数のグリア細胞で出来ている。グリア細胞は、ニューロンの間を埋めている細胞で、多くの突起を出して網目を作り、ニューロンを支持し、栄養補給に関与し、ニューロンと共に生体情報の有線的伝達にあずかる。

このような多数の細胞から成る脳の形成には、多くの遺伝子が関わっている。特に、脳の形成を制御している転写因子、即ちDNAの遺伝情報をRNAに転写する過程を促進するタンパク質の「Pax6(パックス・シックス)」が、脳の形成のごく初期から発現し、Pax6の下流遺伝子群にある「Fabp7(ファブ・ピー・セブン)」遺伝子を操り、そこから作られるタンパク質が、脳細胞の元となる神経幹細胞の増殖や分化に関与しているようだ。

オオカミがイヌになった家畜化のプロセスも、プロモーターの役割が大きい。

ロシアで発見されたイヌの頭骨とアゴの化石分析から、3万3000年前のイヌの詳細が明らかになった。 1970年代にロシアのシベリア南部、アルタイ山脈の北部にあるラズボイニクヤ洞穴で見つかった保存状態の良いイヌ科動物の化石が、現段階では最古の「飼い犬」の骨であったという。その洞穴には、焼かれた小枝も発見されており、狩猟採集民に飼われていたようだ。化石のイヌは、オオカミのような鋭い犬歯など、祖先種の特徴をいくつか受け継いでいた。そのため家畜化の程度は低く、しかも古代や現代のオオカミ、ロシアの他地域に住む犬種との類似点もなかったという。

イヌの先祖はオオカミであることは、遺伝子配列が同じで、相互に交配も可能であることからも確かである。イヌ科動物の家畜化は、石器時代の人々が住居の周囲に、捨てた食べ残しを目当てに、好奇心旺盛なオオカミが接近したことが契機だというのが、殆どの生物学者に共通する認識だ。

だが、オオカミの社会では、厳格な序列があり、序列の低い狼は、餌にありつけないことが多い。空腹のオオカミが、人間の集落のゴミ捨て場に近づいて、日常的に餌を漁ろうとする。それが重なれば、餌付けをしようと思い立った人間がいても不思議ではない。

両者の関係は、民族の多様性に応えた狼の進化の歴史が、決して平坦でなかったことを告げている。

親にはぐれたか、親に死に別れたか、群れから離れたか、オオカミの子供が、人間の怖さが分からないまま、その集落に入り餌を漁り、そのまま育てられた。なによりもオオカミの食餌は、肉食が主体である。狩の能力がなければ食物は得られない。しかも人類に密着する生態系にあるキツネやタヌキ・イノシシなどを選ばず、世界共通で、敵愾心をむき出しにする獰猛なオオカミが、なぜ選ばれたのであろうか。

世界各地からの出土例などから「狩猟用」「番犬用」「牧畜用」「愛玩用」「食肉用」などと、イヌの用途は広い。イヌが家畜化するまでには、ユーラシア大陸でも次々と新しい種が生まれては絶滅しており、非常に厳しいプロセスを経ている。野生の祖先種から家畜化された種に進化させるために、人間はあまり恐れないオオカミ同士の交配を繰り返し、その特性を強めていく、そのために、オオカミの遺伝子のプロモーターに新たな発現を促し、多くの既存の遺伝子をオフにしなければならなかった。

オオカミが人間の集落に適応するために、成長過程を変化させ、オオカミの子の特徴や習癖が成体まで維持されるほどに適応するには、同じ場所に数十年は留まっていないと、完全に家畜化されないはずだ。ロシアで発見された今回の種は、過酷な氷河時代の進行に伴い、狩猟採集民が乏しい食料を求めて行動範囲を広げざるを得なかったことにより、適応限界を超え絶滅した可能性が高い。

マット・リドレー子爵は、その著書「nature via nurture」に「1,960年代、遺伝学者のは、シベリアのノボシビルスクの近くに広大な毛皮農場を営んでいた。ある時、彼は、交配によって懐きやすいキツネを生み出そうと考えた。

毛皮農場のキツネは、どんなにうまく扱っても、しかも何世代にもわたって飼育しても、毛皮農場であれば当然であるが、臆病で用心深かった。そこでベリャーエフは、交配させる集団として、近寄った時に最後まで逃げなかったキツネたちを選んだ。それを25世代繰り返したところ、確かに非常に懐きやすいキツネが得られた。逃げるどころか、自分から寄ってくるほどになった。この新種のキツネは、その行動だけでなく見かけまで犬に似ていた。毛皮はコリーのようにまだらで、尾も先端が反り返り、雌は年に2回さかりがつき、耳は垂れ下がり、鼻面は短く、脳も野生のキツネより小さくなっていた。

意外だったのは、なつきやすさを選んだだけなのに、たまたま、かつてオオカミを家畜化したときと同じ特徴があらわれた。

ここから言えそうなのは、幼い動物が恐怖心や攻撃性を示さなくなり、進化によって動物が人懐く従順になったときに、脳の成長が未熟のまま止まっている可能性が高い。その結果、脳が縮小し、特に脳の下部にある大脳辺緑系の中でもあとから発生して、恐怖心や攻撃性といった成体の情緒反応の抑制を解く役目をする13野(22本あるヒトの常染色体の一つ)という部位が小さくなっている」と記す。

オオカミも人間の集落のゴミ捨て場から、次第に人間に近付き、餌を貰うのが習性となった仲間同士が、交配を重ねているうちに、プロモーターに何らかの変化が起こり、それが多くの遺伝子に作用して「馴化」につながったようだ。

ヒトも、遺伝子のプロモーターを調節し、身体の様々な部位を変化させている。化石の記録から、過去1万5,000年の間にヒトの脳が急激に小さくなっている。それまでの数百万年は、脳のサイズは着実に増大していた。およそ5万年前の中石器時代のヒトの脳容量は、男女それぞれ平均で、1,567ccと1,468 ccであったが、今日では、それが1,248ccと1,210 ccと減少している。これは「文明化」に由来する、密集する集落の出現と同時に生じた、身体の縮小を反映しているとはいえ、この減少の急激さを説明しきれていない。都市化の進行による社会的な行動規範が確立するにつれ、攻撃性・衝動性といった成体の情緒反応の抑制が、「自己馴化」をまねき、その進化が遺伝子本体よりも、ピロモーターの調節によって起きている可能性が高い。そのため衝動的な攻撃性が弱まると、そのピロモーターの調節の余波により、いくつかの無関係な形質も変化させたようだ。

リーズ大学のらが、第1染色体上のASPM遺伝子(Abnormal Spindle Microcephaly related gene)の驚くべき特徴を発見した。人類の脳のサイズを決める最も重要な遺伝子である。この遺伝子に異常が起きると、脳の発達が正常に行われなくなって小頭症の子が生まれやすくなる。

ASPM遺伝子のタンパクが異常でも普通の体細胞の分裂は正常に行われる。それで神経細胞の分裂が阻害されて、正常な大脳皮質を作れなくなった。ASPM遺伝子は、10,434文字に及ぶ大きな遺伝子で、28個のエクソン(exon;RNA内にあるアミノ酸に関する情報を含む塩基配列)に分かれ、16番目から25番目までのエクソンには、何度も繰り返される特徴的なモチーフが潜んでいた。このモチーフは、通常75文字のフレーズで、イソロイシンとグルタミンというアミノ酸のコードで始まる。イソロイシンは「I」と略され、グルタミンは「Q」と略される。なんとこのアミノ酸のコード「I Q」の繰り返し数が、生物の「I Q(知能指数)」を決定しているのだ。

ASPM遺伝子にある「I Q」のモチーフの繰り返し数が生物種によって異なり、その数は、各動物の脳を構成するニューロンの数に比例しているようだ。このモチーフの数は、人間は74個・マウスが61個・ショウジョウバエ28個・線虫と植物は2~8個と解明された。

ASPM遺伝子は、受精後2週間ほどで、脳胞の中の神経幹細胞が分裂する回数を規定するという。脳胞とは、脊椎動物の発生初期に、脳形成の部位に並ぶ数個のふくらみをいう。脳の初期のもので、浅いくびれによって、前脳・中脳・後脳の三部に分かれる、ということは、この時にニューロンの数が決まるため、脳の大きさが決定されると共に「I Q」も定まることになる。

「進化」は、生物が、環境やそれ自身の内部の発現によって、次第に変化し、種や属の段階を超えて新しい生物になることだという。しかも、その変化が数代に継承されることを条件とする。しかし、ヒトゲノムの解析から次第に明確になったのが、ヒトの遺伝子の先頭にあるプロモーターが、身体の様々な部位を長時間かけて成長させ「進化」を遂げる事実である。長時間といっても一つの個体内での発現である。

「進化」の現実は、「人間一人ひとりの人生の積み重ね」といえる。それほど生物の一生は重い。実際、ヒトの遺伝子の多くは、比較的少数の基本的遺伝子が少しずつ変化したものから成り立っている。なんども繰り返すが、ヒトにある遺伝子が、戦乱・災害・教育・栄養・家庭環境・報われた愛情など外的要因により、諸々の遺伝子のプロモーターが影響され、スイッチをオンにしたりオフにしたりする。ある遺伝子の発現を強めると、その生成物が別の遺伝子をオンにし、それが他の遺伝子をオフにするため、個体間の違いを一段と増幅させる。

生きてる限り、それが繰り返えされ、それが「一人ひとりの人生」となる重みを理解して欲しい。やがて、それが種の生態的変異として認知されるかもしれない。

性格は先天的な個人差が大きい。一つの人種から無作為に選んだ二人の遺伝子の差は、人種間の平均的な差よりはるかに大きい。ヒトは、遺伝子レベルでは、95%がチンバンジーだ。したがって、学習・本能・刷り込み・発達に関わる遺伝子を説明する際に、動物の例は大いに参考になる。これらの点では、ヒトと動物の差異は、程度の問題に過ぎない。

しかし文化の隔たりは、余りにも隔絶している。ヒトと最も賢いサルやイルカとの間はもとより、ヒトの脳と祖先のサルの脳と、その違いは余りないはずだが、この小さな変化が途方もない結果をもたらした。

人類は火を手に入れ、核兵器・ロケット・通貨・パン麦・品種改良された稲・言語・神・詩・道徳・哲学・天文学など壮大な文明を創始してきた。連綿と続く世代の文化や発明を蓄積し、更にアイデアを加え他者に伝えて人類が共有する知的資産として活用し発展させてきた。

現代人は、アッシリアで生まれた表音文字、中国で発明された木版印刷、古代バビロニアの方程式解法による代数学、インドで進化した0の概念と一文字表記の数・イタリアで始まった複式簿記・オランダで成文化した商法、カリフォニアで開発されたICなど、古今東西の多数の発明を利用しなければ生活できない。

目次へ

「コード化された遺伝子」が実際に発現される「実効的な遺伝子」になるには、社会的成長のプロセスが前提となる。遺伝子の影響と環境との相互作用が強調される。その一方で、カッコウは、ヨシキリ類やヒタキ類・モズ類など他の鳥の巣に托卵されるため、雛のときに親や兄弟に会えない。それでも、夏季が近づけば、越冬した南方から戻って来るし、だれに習うのか独特の鳴き声を発し、自分と同じ種の相手を見つけて交尾をする。こうした動物の行動は、遺伝子に組み込まれているのだろうか。

行動には、少なくとも部分的に遺伝子に組み込まれながら、しかるべき環境で自動的に現れる面があることは否定できない。また本能と呼べる、種が共有する特性がある。ヒトの性行動にしても、少なくとも一部は、自動的で盲目的に、教えられずとも見につく。雄性化の引き金は、胎児の体内で発生する子宮内のホルモンであり、Y染色体上にある遺伝子の発現に始まる一連の現象に誘発される。また、ヒトの本能に根差し行動にも、様々な文化的要素が見受けられる。文化が人間の本性に影響を与えるというよりも、人間の本性を投影している方が多い。

ワニやカメの個体の性別は、卵が孵化するときの温度で決まる。それでも、そのプロセスに遺伝子が関わる。温度が性決定遺伝子を発現させている。

児童心理学者のサンドラ・スカーは、「少年らしいものに共鳴する、なにかはっきりとは言い表せない好みをもって生まれる」、これを「適性選択」と呼んだ。マット・リドレーは、「そうした好みがすべて出来上がった状態で生まれるわけではない。その人ごとに生まれに合った育ちを選択する傾向がある」と言う。

また「人間は、得意なことが好きになるし、好きなことが得意になる」。これが本能、即ち、経験に先立つ先天的な行動の差異となり、やがて身体的構造だけでなく、性的指向や社会的・文化的な性差を生み出していく。

「男の子はおもちゃの銃やダンプカーを好み、女の子はバービー人形やぬいぐるみを欲しがる」と ジョージア州アトランタのヤーキス霊長類研究所は、アカゲザルに男の子向け、女の子向けのおもちゃを与えて、嗜好の違いを調査した。「すると、オス11頭はトラックのような車輪のついたおもちゃのもとへ直行し、人形には見向きもしなかった。一方、メス23頭は、両方のおもちゃにオス以上の興味を示し、両方で遊んだ」と専門誌『ホルモンと行動(Hormones and Behavior)』と英科学サイト『NewScientist.com.』に掲載した。

オーストリアの動物行動学者コンラート・ローレンツは、ガンの雛は、いったん「母親」のようなものに付いて行けば、その姿をしたものを追い続ける、と科学的に実証した。ガンの雛は、母親の姿を、本能としてイメージしてはいなかった。そのため、動くものであれば、どんなものでも付いて行くように刷り込めた。

しかも、一度、刷り込むと、ガンの雛は、そのものを親と認識するだけでなく、やがて性的に惹かれるようになる。雛は、同種の仲間を無視し求愛する。ガンの雛の性的魅力を感じる対象が出生直後に刷り込まれ、それが生体であれば対象を選ばないと言う。

ローレンツの実証的研究により、鳥類の多くが、性的魅力を感じる対象が出生直後に決まり、しかも動けばどんな生体でも構わないようようだ、とみた。その後、様々な野鳥が、檻に入れられた環境で多くの実験が行われ、別種の母鳥に育てられた雄の雛は、その別種を性的な対象とした。

この性的な選好には、臨界期があることも明らかになったっている。

ローレンツの実証的研究は、アヒル(鶩、または家鴨)の雛でも刷り込みに成功した。アヒルは、マガモを原種とする家禽で、生物学的にはマガモと同種である。

しかしカモの雛は違った。マガモの雛に、刷り込みをしようとしても、マガモに似せた声を発しなければ、雛は付いてこず、鳴き声をまねると大喜びで付いてきたという。その後の実証実験により、マガモやアメリカオシドリの雛は、生まれたてで自分と同種の鳴き声を聞いたことがなくとも、その鳴き声を正しく聞き分け、しかも好んだ、という。ところが、まだ卵の中にあるときに声帯を切り、鳴き声を出せないようにすると、その雛は殻から出た後、自分と同種の母鳥を選べなくなっていた。出生前に自分の鳴き声を聞いたという体験により、正しい鳴き声を認識した、ということは、それを「本能」と一概に言いづらいことになった。

テストステロンは、男性ホルモンのなかで作用が最も強く、生体内で働く真の男性ホルモンと考えられている。胎生期、妊娠6週目から24週目にかけて大量のテストステロンが分泌される時期がある。大多数の男性は、人差し指より薬指の方が長い。女性は同じ長さであることが多い。セントラル・ランカシャー大学の心理学の教授ジョン・マニングは、「胎児の時、子宮内でテストステロンやエストロゲン(女性ホルモン)を大量に浴びるのであるが、薬指にはテストステロン受容体がより多く密集しているため、薬指の成長はテストステロンのレベルに影響される。一方、人差し指の成長はエストロゲンのレベルに左右される」と言う。性器の成長をコントロールするHox遺伝子群は、指の成長もコントロールしている。指紋も子宮の中で刷り込まれている。子宮という出生前の環境は双子でなければ、兄弟でも共有しない、母親の栄養状態・感染症・テストステロンなど、一人ひとりの子に特有なものなのだ。

刷り込みは、ガンの雛の脳に、どのように作用したのであろうか。その記憶はすばやく脳内の左IMHV(内側上位腹側線条体の略)に蓄えられた。この左IMHVが損傷すると、雛の母親の関する刷り込みは不能になる。この部位の左側だけに刷り込まれると同時に一連の変化が生じる。ニューロンが形を変えシナプスが形成され、関わる遺伝子のスイッチがオンになる。シナプスとは、神経情報を出力するニューロン側と入力されるニューロン側の間に発達した、情報伝達のための間隙がある接合部のことである。1,950年代、電子顕微鏡によりシナプス間隙があることが確認された。

雛の脳への刷り込みの際に、神経伝達物質GABA(ギャバ)が左IMHVの脳細胞から放出される。 GABAは、天然アミノ酸のひとつで、植物や動物の体内に広く存在する。脳や脊髄で「抑制性の神経伝達物質」として機能している。GABAは、近隣のニューロンの発火を抑制し、神経の興奮を鎮める役目を果す。10時間ほど経つと、GABA受容体のスイッチがオフになる。GABA系の神経伝達物質が、臨界期を画定したということだ。

臨界期が定まっている刷り込みは、随所でみられる。人間でも、子供のうちは適応性があるが、大人になると機能が困難になる能力が数え切れないほどある。ガンの雛が、生まれて何時間かの間に母親のイメージが刷り込まれるように、人間の子供も、汗腺の数や食べ物の好みから、文化的習慣や思考形式に至るまで、あらゆるものが刷り込まれる。ガンの雛にとって、母親のイメージも、子供にとっての文化も、決して先天的なものではないが、それを吸収する能力や複雑であるが迅速に機能するメカニズムは、ガンも人間も先天的に、その個体内に保有していた。

汗を出す能動汗腺の数は、生後3年までに確定する。つまり3才までの外気の気温が高ければ高いほど汗腺の数は多くなる。それ以後は環境が変わっても汗腺の数は変化しない。能動汗腺の数が多いことが、必ずしも汗をかきやすいということにはならない。ただ、汗腺が発達している方が、当然、体温調節能力が高くなる。平均すれば、ロシア人では180万個、湿度も高いせいもあるが、日本人は230万個と多い。

人間でもときどき、白内障で両目が見えなくなって生まれる赤ん坊がいる。1,930年代まで、外科医は10歳を過ぎるまで、白内障の手術は勧められない、とみていた。小さな子供には危険が多すぎるからだ。ところが、10歳を過ぎてから手術された子供は、物質の奥行や形状を、はっきりと認識できなくなっていた。視覚系の遺伝子やニューロンが「物を見る方法」を取得する臨界期を過ぎていたからだ。出生後、数か月も視覚の経験がないと、丸と四角の区別が相当困難となる。学習期をすぎれば、脳が見ているものを解釈できる能力に制約が生じるのだ。

一次視覚皮質には、両目から入る情報を受け取り、各々の目からの流れに分ける4Cという層がある。 初めは、両目の情報はランダムに分配されている。出生までには、それぞれが主にどちらの目で対応するかストライプ(筋)に仕分けられる。生後数か月すると、この分離はますます明確になる。右目に対応する神経細胞はすべて右目で、左目に対応する神経細胞は左目のストライプとして集められる。これらストライプは、「眼優位性コラム」と呼ばれる。生後数か月内に視覚を奪われた動物の脳には分離が生じない。

脳は、生後数週間は経験により調整されるが、その時期を過ぎると固まってしまう。動物は、その目で世界を経験することで入ってくる情報をストライプに分別できる。経験がある種の遺伝子のスイッチをオンにし、それによりまた別の遺伝子のスイッチをオンにするのだ。

「本能と学習」が、「生まれは育ちを通して(Nature via Nurture)」発現する密接な領域内にあることが実証された。

目次へ

行動分析学の創始者と言われるバラス・フレデリック・スキナーは、「赤ん坊が母親を愛するのは、母親が栄養をあたえてくれるからにすぎない」という主張した。ハリー・ハーローは、1,958年、アメリカ心理学の会長として「愛の本質(The Nature of Love)」というタイトルで講演した際に、「愛には、報酬と罰以上のものがある。子供が柔らかく温かい母親を好むのは、先天的な性質で、それ自体が子供にとって報酬だからなのだ」と反論する。また「人はミルクのみにて生きるにあらず」「愛は、ほ乳びんやスプーンで与えられる必要のない感情なのです」と、人間や動物の生態を冷静に観察すれば、誰でも感じる当たり前の結論に、生物学も実証的実験を重ね漸く理解した。その真摯な諸々の研究が、本能と学習との関係を説明する有力な手掛かりとなった。

その後のサルに関わる信じがたい実証実験を重ね、明らかになったのが、揺れ動く母親の方が動かない母親より好まれ、温かい母親の方が冷たい母親より好まれることなどが証明された。

また人間でも動物でも、誕生する前に、既に、あらかじめ何かが身についているので、学習しやすいことと、しにくいことがあることも明らかになった。1,960年代の後半に、ポジティブ心理学の創始者の一人として知られているマーティン・セリグマンが「準備された学習」という概念を考案した。これは刷り込みとは、ほぼ正反対の概念であるが、「本能」と深く関わる、学習効果の本質を解く鍵となっている。

そもそも、ヘビを怖がる学習は簡単だが、花を怖がるように学習させることができるかと、実証研究が重ねられた。1,980年、スーザン・ミネカがウィスコンシン大学へ移ってから、「準備された学習」の概念の検証実験を考案した。ミネカは、「実験室で育てられたサルは、ヘビを怖がらないが、野生の環境で育ったサルはひどく怖がる」という、1,964年から知られた事実を手掛かりに研究した。ただ、ヘビに咬まれたとか、蛇毒の体験があるといった条件を付ければ、それらのサルを学習実験の対象にするのは極めて困難となる。サルはヘビに襲われれば、ほぼ死ぬ。それで、ミネカは、「サルは、仲間がヘビに反応する光景を見て、ヘビへの恐れを身に付ける」という仮説を立てた。そのため、実験室で育ったサルは、この経験が期待できないため「ヘビへの恐怖」が身に付かない、と

ミネカは、野生の母ザルが、捕獲されてから生んだ6匹の子ザルに、それぞれ別々にヘビを見せた。どの子ザルも別段怖がらなかった。食べ物を取るために必要であれば、子ザルはヘビの射程内であっても平気で手をのばした。

そして子ザルが、母ザルと一緒にヘビがいる檻に入れられると、その時の、母親のすさまじい恐怖の反応を見て、自ら檻のてっぺんまで登り、口をパクパクさせながら耳をそばだてて顔を歪めた。それが学習の本質を語っていた。子ザルにとって、その経験は、重大な契機となり、それ以来、プラスチックの蛇の模型にも怖がるようになった。しかも、見知らぬサルが、ヘビをみて恐怖する光景をみても、簡単に伝播した。

次にミネカは、花への恐怖心を植え付けようとした。サルはビデオテープの画像からでも学習できるので、その技法を使い、画面上のサルがヘビに恐怖している、その対象を花にする画像処理をして映像を見せた。しかし、花を怖がる兆すら芽生えなかった。その後も、この実験を多くの人が様々に工夫してみるが、結果は同じであった。

「サルは、ヘビの恐怖をいとも簡単に学習するが、ほかの対象への恐怖はなかなか学習しない」。これは、この学習がある程度本能の要素があることを示している。「刷り込み」にも少なからず本能の要素があるように、学習にも同様な生物的な要素が多分に含まれていた。ヒトも動物も白紙状態で生まれてはいない。

人間もよくヘビを怖がる。親がヘビを怖がる光景をみるという代理体験によって恐怖心を継いでいくというが、人間はまた、蜘蛛・暗闇・高所・深い水の中・閉所・地震・雷を強烈に怖がれる。いずれも石器時代の人々に恐怖を植え付けて来た事象に由来する。現代社会における大きな脅威、車・歯医者のドリル・ナイフ・銃・電流などには、そうした恐怖反応を示さない。

ここでも進化の過程が垣間見られる。人間の脳には、石器時代に体験した幾多の絶望的な恐怖が刻まれている。それが配線化されている。進化の過程で、そのような情報が過去から現在の脳にまで書き込まれ続けられている遺伝子があった。遺伝子は過去の世界で生じた事実を収集し、自然選択の過程を経て、未来への好適なデザインとなるべく情報をシステム化させていた。しかも、恐怖反応の遺伝性も明らかになっている。

恐怖の条件づけに、人間ばかりでなく哺乳類には、偏桃体という脳の底部にある、小さなアーモンド形の神経細胞の集まりが大きく関わっているようだ。偏桃体の神経細胞間に、興奮の伝達が起こりやすくするため、グルタミン酸を伝えるシナプスに促通が生じるとみられている。シナプスとは、ニューロンとニューロン、またはニューロンと筋肉その他の器官との接合部をいう。あるニューロンの神経線維の末端は他のニューロンの神経細胞体の一部に接近し、シナプスを形成している。興奮がシナプス前部線維の末端までくると、アセチルコリンなどの信号伝達物質が分泌され、信号を受ける側の受容体と結合して信号が伝わる。

恐怖の学習は、ひとかたまりの独立した遺伝子群が作用しているようで、殆どが自動的で、しかもそれ自体で完結している。それは、選択された特定の神経回路によって、なされているといわれている。

ソ連の生理学者パヴロフが、犬にえさとベルの音を同時に与えつづけると、ついにはベルの音だけで唾液や胃液が分泌されることなど、訓練や経験によって後天的に獲得される条件反射を実験中に偶然発見した。2,006年、東北大学大学院生命科学研究科の水波誠助教授らの研究が発表された。ゴキブリに砂糖水を与える前にペパーミントなどの匂いを嗅がせる訓練を5回行うと、匂いを嗅がせただけで、唾液分泌を司る脳の神経細胞に活動が起こった、という。哺乳類以外の動物でも、条件反射が確認された最初の発見となった。そのパヴロフの条件反射は、その対象物を限定することなく、恐怖を作り出せるという。実証実験によれば、銃はもとより、電気のコンセットや幾何学的な形状などでも可能となっている。しかし、ヘビとクモの恐怖は特別で、恐怖を条件づけられた他のいかなるものよりも、突出して長続きした、という。特にヘビの恐怖は、車よりは素早く身に付き、しかも長続きし、銃によるバーンという大きな音による恐怖も、ヘビに及ばなかった。

ここでもう一度、生物学の基本に戻れば、学習には、学習システムを構築する遺伝子だけでは足りない、それを働かせる遺伝子も必要である。性格と同じように、恐怖反応も、共通の家庭環境ではなく、共通の遺伝子による事実が明らかになり、まさにヘビの恐怖は、遺伝性が高いうえ、本能の存在を示すようにみえた。しかしミネカの実証実験により、恐怖反応は学習により、関連する遺伝子のセットをオンにしたともいえる。 他のサルが、ヘビを平然と無視するビデオを見せられたサルは、その後にヘビに脅えるサルを見せても、ヘビへの恐怖は学習されにくくなっている。ヘビを飼っている子供は、その友人にヘビの学習に関して免疫を与えがちである。

双子の研究で、性格と同様、恐怖反応も、共通の家庭環境というよりも、遺伝子の共通性にかかわる事の方が大きいことが明らかになっている。脳や神経系が障害される慢性の疾患、統合失調症は、一卵性双生児の一方がこの病気に罹れば、もう一方68%も罹患している。二卵性では15%となり、この結果から遺伝性が80%と読み取れる。だが、この病気に関連する遺伝子は余りにも多く、しかもその中に決定的なものはなく、神経伝達物質とその受容体もからんでくる。それに関連する神経伝達物質としてドーパミンの過剰が指摘されていたが、ドーパミンではなくグルタミン酸の関連が大きいともいう。その上、ウイルス説があり、ドーパミン抑制作用のあるGABA (ギャバ)を含む玄米・小魚・発酵食品・カカオ・チョコレートなどによる食事療法までも登場している。

重要なことは、遺伝子は「生まれだけでなく育ちの根源でもある」ということだ。

世界的には細菌やウイルスによる微生物感染症が死因の多くを占める。日本人の死因の上位からは、感染症がはずれ、日本人の30%の人がガンで亡くなっている。2位が心臓疾患約15.8%、3位が脳血管疾患11.5%となり、日本人の三大死因と言われ、病因が体内の遺伝子にあるとみられている。ヒトゲノムを解読して、病因を遺伝子の中で探り当て、予防・診断・治療に活用しようとした。2,003年、ヒトゲノムの塩基配列の解析が終了した。今では、ガン・糖尿病・高血圧・アルツハイマー病など多くの病気の遺伝子が解明された。

既に、ガン細胞の研究において、ある遺伝子に傷がついたときに、細胞増殖のアクセルが踏まれたままの状態になることが知られている。1,980年代、初めて、米国で、ガン化する細胞内の遺伝子が特定され、がん遺伝子と呼んだ。研究者はこれで10年もすれば、ガンは克服されると、また多くの人もそう考えた。通常、タンパク質が、正常細胞の増殖をコントロールしている。がん遺伝子によってつくられるタンパク質は、その働きが異常に強くなり、細胞増殖のアクセルが踏まれたままの状態になる。例えば、Mycガンタンパク質は転写因子であるが、そのMycが過剰に発現し、特定の遺伝子の増加を引き起こすようだ。また、「ras」と呼ばれる一群のがん遺伝子は、特定の場所に傷がつくと働きが過剰な状態になり、やはり際限ない細胞増殖を引き起こす。

特定の遺伝病以外は、どの病気でも、それに関連する遺伝子が発見されたとしても、複雑な症状を伴う病気に、特定の遺伝子だけが作用するわけではなく、遺伝子やアミノ酸酵素・タンパク質などがセットで複数からみ、複雑な様々な現象を引き起こしている、その一つひとつを解明しなければ、日本人の三大死因を絶つことはできない。しかも、日常の飲食や運動なども病気に深く関わっているため、近年、我が国は「生活習慣病」と呼んでいる。つまりは、「生まれも育ちも(Nature and Nurture)」関わる病なのだ。

DNAの鎖の中に、その4種類の塩基の並び方により、どんなタンパク質を作るかを決めるコードを持っている。タンパク質は、アミノ酸と呼ばれる物質をもとに、数珠のように長く連結された鎖となっている。 DNAと違い、 タンパクは、この1本の鎖だけが折り畳まれて小さな球状をなしている。しかも、生物が使用しているアミノ酸は20種類あり、それらは様々な組み合わせでつながっている。そのアミノ酸配列にあるエキソン(exon)と呼ばれる部分が、タンパク質を作るためのコードである。アミノ酸配列のほんの一部分であるエキソンは、とびとびに24個あり、そのうちの4個には、それぞれ12種、48種、33種、2種と極めて多様性がある遺伝子である。それらを組み合わせただけでも38,016種できる。遺伝情報を含んでいる遺伝子の中の、アミノ酸だけでもこれほどの多様性がある。当然、その中でも「生まれは育ちを通して(Nature via Nurture)」、通常に決められたものだけが作られていく。

一度、環境が大きく変われば、DNAポリメラーゼは、新たにDNAを転写するだろう。人間の体内で生じた生化学反応も、生成に違いが生じたアミニ酸酵素により変化もし、今まで作られたことがないタンパク質が、位置を変えたプロモーターに付着し活躍する。人間のこの複雑極まる生化学反応に圧倒される。

目次へ

「サイレント突然変異(silent mutation)」

機能的に識別できないからといって突然変異をもっていないということではない。DNAの突然変異で、タンパク質のアミノ酸の配列には影響を及ぼさないものもある。DNAの非コード部位の変異か、エキソンにおける最終的なアミノ酸配列には関与しない範囲での変異である。このような突然変異は、DNAの塩基配列の解析によって初めて検出されるもので、偶然に見いだされるのを待たなければならない。

一方、「ミスセンス変異(missense mutation)」とは、遺伝子のコード領域中に、DNA塩基置換が起こることにより、DNA3塩基(コドン)の情報が変異し、コード化しているアミノ酸の配列が置き換わる突然変異である。変異した場所のアミノ酸がタンパク質にとって重要でない部分なら、さほど問題とならないが、変異した部分が遺伝子の変異であればかなり問題となる。

「選択的進歩」とは、変異種以外のすべてのタイプの遺伝子を速やかに追い払うプロセスをいう。

15)言語と進化

1,984年、ケニアのトゥルカナ湖西岸のナリオコトメ遺跡で、ペンシルヴェニア州立大学のA.ウォーカー(Alan WALKER)が発見した、ホモ・エルガステル(原人)の骨格化石の成長過程が明らかになった。約160万年前の化石であったが、全身の60%の骨が遺存していたためである。第2大臼歯が生えていたので、約11歳から15歳の少年だと考えられている。体重約47kg・身長約1.5mで、成人すれば、体重約68kg・身長約1.8mに達したと推定されている。腕や脚が非常に細長く、熱帯での長距離移動に適した体型だった。

類人猿の脊髄の幅は、現生人類の半分にすぎない。脊椎の中には脊髄と呼ばれる太い神経幹(しんけいかん)が通っている。これは延髄を経由して脳につながる中枢神経系の一部で、脳からの命令を伝達する経路の中心になる。この少年の頸椎には、類人猿と同程度の脊髄が収まるスペースしかなかった。

現生人類は、発声の際に呼吸を細かく制御する。発話に重要な横隔膜筋のコントロールも、脊髄が大きく関わっている。首のあたりから出る頸髄神経(C3-C5)は横隔膜筋の中心腱を使い、みぞおちと腰の間から出る胸髄神経(T8-T12)は横隔膜筋の周辺部を動かし、横隔膜の上下運動を支配する。そのため胸部にたくさんの神経を供給できる太い脊髄が必要となる。

ホモ・エルガステルの骨格や喉頭は、その後も類人猿に近いままであったため、複雑な発話は困難だったとみられている。数少ない化石の証拠に過ぎないが、手先の器用さと違い、人類の発話を示す特徴はかなり後になって現れている。発話は、ヒトの進化の過程ではかなり遅れている。

初期の言語使用は、様々な地域の特有性を反映しながら、それぞれ個性の強い個別の言語を作っていく。それぞれの地域の生業過程で形成された諸々の個別言語は、並行進化の典型的な例である。そのため地域的な独自性が顕著となっている。

20万年前から現在までの間に人類の生体内に出現した、FOXp2(フォークヘッド・ボックスp2)として知られる遺伝子は、他の遺伝子のスイッチをオンにする転写因子であるが、これが壊れると、ヒトは言語を完全に身につけなくなる。この遺伝子は第7染色体上に見出される。その遺伝子は、喉頭の細かい運動制御も含め、一般的な文法・発話能力の発達には不可欠な存在である。FOXp2は、チンパンジーやマウスにもある。しかも、あらゆる哺乳動物の相互で極めて似かよっている。

20万年前から現在までの間に突然変異したヒトの変異種の遺伝子FOXp2が、生成するタンパク質を変化させた。それによりヒトに固有なものとなったFOXp2遺伝子が発話の必要条件となった。その変異種の遺伝子を保有する者の繁栄に有利に働き、やがてその子孫たちが、かつてあったタイプの遺伝子を完全に駆逐する「選択的進歩」を遂げる。「選択的進歩」とは、変異種以外のすべてのタイプの遺伝子を速やかに追い払うプロセスである。

チンパンジーのFOXp2遺伝子は、手や腕を細かく強靭に働かせる脳内の部位で、様々な知覚の部位と結びつく。それがヒトの場合には、口や喉頭を司るブローカ野と呼ばれるヒトの脳内に「言語器官」の中枢があり、そこで言語を組み立てて発話する役割をもつ。それは手話の産出と理解にも関わっている。この領域を損傷すると、たとえば脳卒中でやられると、複雑な文法に基づく発話ができなくなる失語症の症状を示す。一方、ブローカ野は手や指を動かす役目も担っている。ブローカ野は、発話とジェスチャーの両方を担う「運動性言語野」と呼ばれている。これが言語の起源というか、発展段階を知る重要な手掛かりとなった。人間の言語の初源は、ゴリラやチンパンジーのように、発話ではなくジェスチャーで行なわれていた。

「言語器官」は脳の左側に、側頭葉と前頭葉とを隔てる大きな裂け目「シルヴィウス溝」を跨ぐように存在している。「シルヴィウス溝」は大脳の両半球に存在するが、左半球のものの方が長い。それはヒトの脳の発生を、最も初期に形成される脳溝の1つであり、妊娠約14週目に現れる。

大半の類人猿は、ジェスチャーをする際に、右手をよく使うため、脳の左側のほうが大きい。この脳の非対称性は、ヒトの方が顕著である。人間も右利きの人では、主要な言語機能の多くを大脳皮質の左半球で処理されることが分かっている。人間は、まず声よりも手で、言語を表現しようとする。そのため聴覚障害者も脳卒中により、手話もままなら「失語症」となる。

化石の記録によれば、ヒトの祖先が、500万年前にチンパンジーの祖先と分かれたとき、まず2本足で立った。2足歩行は、恐竜類に多く見られる他、ダチョウやキーウィのように、前肢が翼に変わって歩行する鳥類にも見られる。生物学的にいう「ヒト」とは、直立二足歩行を行うこと、および音声言語と人間家族など人間特有の文化を持っていることが前提条件で、それが類人猿との線引きとなった。

その二足歩行は、骨格の大規模な再組織化を伴い、脳容積の増大という徴候も現れる100万年以上も前から始まっている。直立二足歩行により、手を自由に扱えるようになると、話すための手段としてジェスチャーを活用するようになる。大半の類人猿の前肢は、常に体を支えているため会話に利用する余裕がない。

ルーシーは1,974年、エチオピアで発見された。350万年前、約20歳の女性の化石人類であった。全身の骨の40%が見つかった。脳の容積は375~500cc、身長110cm、体重29Kg、骨盤の形から直立歩行していた。気候変動で東アフリカに乾燥したサバンナ地帯が生まれる。森林にいた類人猿の一部がサバンナへ進出し、二足歩行に移行したとする説が有力となっている。

ルーシーは、長い親指と他の指の付け根となる手首にある関節が進化し、親指と人差し指と中指で物を掴めるようになっていた。肩もオーバーハンドで投げられようになり、直立しているので骨盤により体の軸を素早く回転することができた。この3つの特性は、ヒトが小石を掴み、狙いを定めて投擲するために欠かせない能力である。チンパンジーは、狙いを定められない。しかもアンダーハンドで不器用に投じる。

1,984年、170万年前の10歳の少年の化石が、ケニアのトゥルカナ湖の西岸から発見されたため「トゥルカナ・ボーイ」と名前を付けた。彼の鼻は高く長い、頭部をめぐる血液を冷却するには最適である。脳の容積は900ccであった。彼らは槍を使って野獣を狩り、火を使い調理して食べた。しかし骨格の形状から、言葉はまだ話せなかったとみられている。

小石や槍を、距離を測り最適な瞬間に投擲するためには、脳内にニューロンと結びついた大がかりな組織がなければならない。狙い定めてイメージ通りオーバーハンドで投げるには、複数の関節を瞬時にタイミングを合わせて振るなり回転させなければならない。そのため様々部位を統括するシルヴィウス溝周辺が、弓状束という幹線でつながり、言語と運動に関与している重要性が理解できる。ヒトの手がヒトの脳を大きく形成する350万年の進化の過程があった。

「異なる次元」の著者ウィリアム・ストコーは、「手のジェスチャーが2種類のカテゴリーの単語を表せるようになり、形によって物を、動きによって行為を表現した。その結果が名詞と動詞という、あらゆる言語に共通する区分が生まれた」という。

名詞の概念は側頭葉で見つかり、動詞の概念はシルヴィウス溝を挟んだ前頭葉で見つかっている。やがて両者の組み合わせにより、シンボルやサインによる前言語とも言える段階から、文法を備えた真の言語へと進化した。

表現したい対象を模倣し手で形を作るため手を動かし、口で話す、これはヒトが最も得意とする「模倣」「手で形を作る」「口で話す」の3つの行為となる。この3つの行為により、様々な他人の思考までも纏められるようになった。文化とは、人類がみずからの手で築き上げてきた有形・無形の成果の総体である。他人の思考までも纏め、内面の記憶の外在化を可能とし、それぞれの民族・地域・社会に発展してきた固有の文化を、遠く離れていても、学習によって伝習されるとともに、相互の交流によって、更なる発展を促進した。

記号を大系化し、その情報のボリュウームと伝達速度の急速化により、ヒトの脳容積を増大させていった。文化の内容は多様に膨らみ「受け継がれ」、遺伝子はそれに合わせて変化する。この文化と遺伝子の共進化が、多くの観念や文化の構成要素が、長命でたくさんの複製を作り、脳内にその居場所を確保しようとしのぎを削れば、それが選択圧となり更に脳を大型化する進化へと繋がった。

30万年前、ヨーロッパ各地をはじめ、イスラエル・イラク・ウズベキスタンなどから同類の人骨が出土したネアンデルタール人は脳容積1400~1600mlと、ホモ・サピエンス同等以上あり、言語も使用していた。埋葬するなど、人間的精神も豊かであった。

28万年前のケニアのバリンゴ遺跡では、鉄鉱石を顔料の原料として使用していた。刃を備えた石刃や堅果類を磨り潰し 、粉を挽くために用いた磨石(すりいし)などが出土した。

東アフリカにおける黒曜石の分布は、ケニア・北タンザニア(キリマンジェロ山の近郊)など地域は限定される。タンザニアの2か所で、槍の穂先にするための黒曜石のかけらが見つかった。この黒曜石は、300km離れたケニアのグレート・リフト・ヴァレー(大地溝帯)で採れたものであった。13万年前に、遠隔地との交易が既に行われていた証となった。これらの化石記録が、30万年前にアフリカで非常にゆっくりだがテクノロジー革命が始まったことを裏付けている。

フランスのサン・アシュール遺跡の名をとったアシュール型握斧(あくふ;ハンド・アックス)は、アフリカでは約160万年前から作られるようだ。約70万年前のもので、タンザニアのオルドバイ峡谷で出土したアシュール型握斧は、ほぼ対称形であり、しかも骨角製のソフトハンマーによる精巧な加工が施され、しかも形はより定型化され、刃も鋭い典型的な磨製石器であった。このハンド・アックスも、当初は、石同士を打ちわって偶然の成形に頼った。精巧な加工ができないまま、刃として利用される部分も粗く厚く、原始的で不規則であった。ヨーロッパにアシュール型握斧が広がるのは、ホモ・エレクトゥスの移動に伴う約50万年前以降のことである。アシュール型握斧以降、これほど革新的なハンド・アックスは、考案されていない。 これを人類文化の停滞と断定してはならない。近年に行われたアシュール型握斧の性能実験で明らかになった。大きな獲物を解体する道具としては改良の余地がない「優れもの」で、しかも、これに代わるものとしては鉄材の登場を待たねばならなかった、という事実である。

先述する「12)進化」で、「化石の記録は、過去1万5,000年の間にヒトの脳が急激に小さくなっていることを告げる。それまでの数百万年は、脳のサイズは着実に増大していた。およそ5万年前の後期石器時代の初頭には、ヒトの脳容量は、男女それぞれ平均で、1,567ccと1,468 ccであったが、今日では、それが1,248ccと1,210 ccと減少している」と記した。

その5万年前、後期旧石器時代の初頭、ヨーロッパで「大躍進」とも呼ばれる文化革命が起きた。

1879年、スペイン北部カスティリアラビエハ地方のサンタンデル県にあるアルタミラ洞窟で、4万年前の後期旧石器時代から描かれ続けられた「洞窟壁画」が、地元の5歳の少女により偶然に発見された。洞窟壁画の最も一般的な題材は、バイソン(野生ウシ)・馬・オーロックス・鹿など大型の野生動物で、人の手形もあり、壁画を描いた作者のものと解されている。絵画は赤色と黄色など、赤鉄鉱・二酸化マンガン・炭など多色で描かれていた。当時のヨーロッパでは、その他にも、身体の装飾・粘土や骨の工芸品・精巧な石のデザインなども登場している。ここでも遠隔地との交易が行なわれていた(オーロックスは、家畜牛の祖先であり、野生種は1,627年に最後の1頭がポーランドで死に絶滅した)。

5万年前、日本列島でも、黒曜石などの石材を中心にした交易文化が開花する。恩馳島は、伊豆諸島の神津島前浜の西南西5.8kmにあり、大きい2つの岩礁とそのほか多数の小岩礁群からなる。それは海面から沈んだ1つの独立した溶岩円頂丘である。その恩馳島の黒曜石は、後期石器時代の4万年以上も前から武蔵野台遺跡(東京都)や草刈六之台遺跡(千葉県)などへ海上渡航で良質な石材として運ばれていた。恩馳島の黒曜石の利用は、愛鷹山麓や箱根山麓が最も多く、次いで相模野台地となるが、それ以外の地域では大きく下がる。

各大陸に人々が各地に散在するようになると、新天地を目指して移住をすれば、既存の住民と摩擦が生じる。そのため、移住するのに抵抗が比較的少ない、生産性が高い肥沃な地域に人々は集中する。それによる人口密度の上昇により都市を誕生させた。都市市場向けの製品と商品開発が活発化する。市場が期待する製品と商品を生産するための効率化が、市場経済における競争の勝者になるための必要条件となる。

そのため専門化と技術開発が不可欠となり、仕事の需要を分担することが難しいほどのレベルに専門化が進んだ。結局、交易に頼らなければ都市部の生業を全うできなくなっていた。

5万年前の後期旧石器時代の初頭には、脳のサイズは、新石器時代以降の文化の助けを借りぬまま、既に最大レベルに達していた。現代人と10万年前のアフリカの祖先との違いは、遺伝子にあるのではない。それらは基本的には変わらない。それでも文化を獲得する遺伝子は、確かに存在するし、アフリカの祖先もそれを持っていた。現代人には、芸術・文学・テクノロジーなど累積的な知識や情報が詰まっているが、現代人より大きい脳をもつ祖先には、どのような知識が詰まっていたのだろうか。

新石器時代とは、今日では、更新世末期に氷河が後退し森林地帯が発達した、この環境に適応するために生れた新しい文化全体の呼称である。それは、西アジア・ヨーロッパ・中国などが、農耕や牧畜など食料生産を開始した時代をいう。それに逆行するように、ヒトの脳が急激に小さくなっている。

当然、脳もまた、1つの遺伝子群だけで決まることではなくて、たくさんの遺伝子の組み合わせで決まる。現代の文明に欠かせないテクノロジーと情報量を、人類は比較的容易に受け入れてきた。しかしヒトの脳と精神はどのようにして順応してきたのだろうか。神ならぬ身であれば、何らかの遺伝子のセットが適応を可能にしているはずだ。過去1万5,000年の間にヒトの脳が急激に小さくなっている。その一方で、人類文化が飛躍し高度化した。遺伝子の変化により、脳が単に縮小しただけでない、その組織に何かが生じているはずだ。

ヒトは、過去からの情報を受け継ぎ、その生涯にわたり、生体の内外に起こった出来事に応じ、遺伝子のスイッチのオンとオフを繰り返し、環境変化からの新たな情報を経験として吸収し、生化学反応を積み重ね適応してきた。

目次へ