| Top 車山高原 車山高原お知らせ 車山ブログ

|

車山高原では 4月上旬が 一番、美味しい フキノトウの 収穫時季です。 清涼な大地に 育まれてきた 良質な、車山の フキノトウは、 土臭さが無く 苦味が軟らかく、 香り高い! 料理しだいで、 いかようにも 美味しくなりま す。 フキノトウの「トウ」は、「トウが立つ」のトウであれば、長く伸びた先端に花を付ける茎を指します。 通常、フキノトウは、茎が伸びない前の蕾を採ります。 |

DNA DNAが遺伝物質 生物進化と光合成 葉緑素とATP 植物の葉の機能 植物の色素 葉緑体と光合成 花粉の形成と受精

ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応

植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1) 遺伝子の発現(2)

遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積

癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸

生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 細胞のシグナル伝達 キク科植物 陸上植物の誕生

植物進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応 水の吸収能力 稲・生命体 胞子体の発生

花粉の形成と構造 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖 フキノトウ

|

|

|

フキは、北海道から沖縄までの日本列島と、樺太・朝鮮半島や中国にも自生する多年草で、地下に横走する根茎で増える。

フキは、栄養繁殖性の作物で、暑さが遠のき始めた8月下旬から9月にかけて、充実した地下茎を掘り上げ、掘り上げた根株から、生育の良い地下茎を10数本程度確保し、掘り上げたその日に植え付けるのが望ましい。

学名は、Petasites japonicusである。セイヨウフキpetasitesは、ヨーロッパでは今も昔も、子供たちがセイヨウフキの葉を帽子にして遊ぶといわれている。そもそもフキ属の学名であるペタシテス Petasitesは、その大きな葉が、羊飼いが着用する雨よけ用の大きなフェルト帽ペタソスpetasosに似ていることから名づけたと言われている。

車山では、ウツギ・オオカメノキやネコヤナギなどの雑木林が茂る沢筋の湿地や、ビーナスライン沿いの乾燥した荒れ地でよく見かける。特に、崖崩れの跡地や、新しく開けた荒地に最初に取り付くようだ。

土の上に淡い黄緑色の「フキノトウ」が顔を出す。既に、白樺や落葉松の芽吹きは始まっている。この若い「フキノトウ」は、若い花序で、葉は、通常、それよりもずっと遅れて出る。暖冬の年には、花序も葉も殆ど同時に伸びる。

花序の花蕾(からい)を抱き込んでいた苞葉が次第にほぐれ、中なら数百もの乳緑色をした小花を含む頭花が現れ、その頭花の周辺部から咲き始める。

やがて、総苞の下から、蓮の浮葉に似た銭葉(ぜにば)と呼ばれる小さな葉が地表面に現れる。銭葉とは、形がコイン(銭)に似ているからである。その葉身が開き葉柄が伸びたところで刈り採り、キンピラや煮物・天ぷらなどにする。

華やかな色合いで、お菓子やケーキを彩るアンゼリカangelicaとは、セイヨウフキを蜜煮にしてから乾燥し、製菓材料として用いる。日本では、フキを砂糖や水飴で飴煮して乾燥させたものを、アンゼリカと呼ぶ。

フキは、平安時代の昌泰年間(898〜901年)に僧・昌住が編纂したとされる漢和辞典『新撰字鏡(しんせんじきょう)』や平安時代中期に編纂された律令の施行細則である『延喜式』、延喜18(918)年、日本現存最古の薬物辞典『本草和名(ほんぞうわみょう)』などにも記されている。ウド・ミツバ・セリ・ワサビ(香辛野菜)などのように日本原産の数少ない野菜である。フキの品種数は、他の日本原産の野菜と同様で極めて少ない。

江戸時代の宮崎安貞著、元禄10(1,697)年刊『農業全書』には、フキを『款冬(かんとう)』と呼び、「市町近き所は是は売て、利潤多き物なり」とあり、商品性野菜として栽培されていた。

2,015年のフキの生産量は、全国計では、11,500t、トップは愛知県で4,620t、シェア40.2%、次いで群馬県の1,410t、大阪府985tで、年々収穫量・出荷量ともに減少している。フキは、株冷蔵の促成栽培により、10月頃から出回り始め、5月頃までがシーズンとなる。

フキは、雌株と雄株がある雌雄異株である。花の形は似ているので区別がしにくい。雄株がやや早く開花する。

雄株では、頭花に多数の小花が、すき間無く並び平な球形をしている。雌株は、小花の間にすき間があり、雄花に比べて中央部が高い球形状になる。

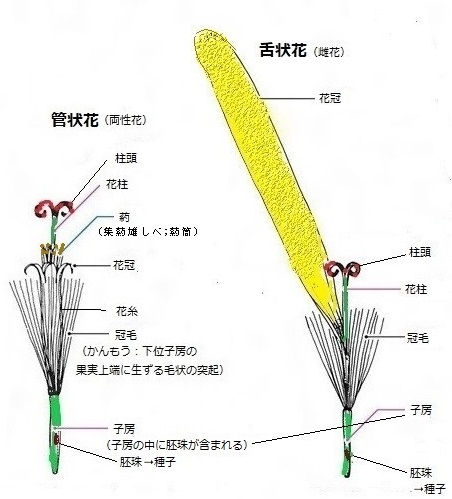

雄花の小花は、頭花の外周から順に開く。中央のまだ開いていない小花は薄い黄緑色に見える。5裂した花冠が、真っ白な星形に開き、、柱頭部分に黄色い花粉がべっとりと付いているこん棒状の花柱が見て取れ、その下部に数本のの雄しべがまとい付いている。雌しべの柱頭の付着した黄色い葯は、小花の中心から雌しべが伸び出たときに、葯の花粉が付着するためである。突出した雌しべに花粉を付けておくことで、送粉者pollinatorに花粉を託しやすくしている。

機能的には、雄花の雌しべは、棍棒状の柱頭で、雄しべの花粉を押し出すためにだけ存在し、子房は成熟しない。雄株の雄花を支える基部には、冠毛が立ち上がっているが、発育の悪い子房でしかない。その筒状花が咲き終わった後、花茎は、20〜30cm伸びるが、やがて枯れる。

雄株の小花は、形態的には雌雄両方の器官を備える両性花であるが、種子は不稔であるため、機能的には雄花である。

雌株の頭花の雌花は、発達の不十分な花冠の小花から、白い雌しべが飛び出し、頭花の中央部には、退化したような雄花が数個あって、黄色く見える。それで、雄花と雌花が、比較的区別しやすくなる。

雌株の頭花の雌花は、発達の不十分な花冠の小花から、白い雌しべが飛び出し、頭花の中央部には、退化したような雄花が数個あって、黄色く見える。それで、雄花と雌花が、比較的区別しやすくなる。 それぞれが開花すると、雄株の小花は、主に黄色っぽく見えるのに対し、雌株の小花は白い綿毛状に見えるので見分けられる。

雌株の頭花には、2種類の小花がある。花序の中央にある雄株と似た形態の「雄型小花」と、貧弱な花冠と糸状の白い雌しべが目立つ雌の小花から成り立っている。雄型小花は、一つの頭花に数個と数は少ない、雌の小花は数百の数があるので全体的に白く綿状に見える。雌株の頭花には、雄株に似た「雄型小花」と、貧弱な花冠と糸状の雌しべを持った雌の小花から成り立っている。

小花の雌花の雌しべは微細で、多数密集させるのには有利であるが、蜜は分泌できず、雄しべがないため花粉もない。その雌株の頭花を、全て雌の小花が占めれば、送粉者pollinatorが寄り付かない。そこで、花粉は作れないが、蜜を多量に分泌できる雄型の小花を、中央部に混在させることで、送粉者を巧みに引き寄せている。

フキノトウの雌株の雌花は、受精すると徐々に、花茎を伸ばし高さが45cmくらいになる。やがて、タンポポの綿毛のような痩果が実る。

フキノトウの雌花の発達の不十分な花冠の中から、細く白い花柱と柱頭が突き出し、雄しべのない糸状花(舌状花の名残)を付ける。その小花の基部からは冠毛が生え、糸状花ごとに子房がある。やがて冠毛を付けた痩果が飛ぶ。ほとんどの雌しべの立ち上がりは、茶褐色から暗褐色で、一部に赤紫色があり、ごく一瞬の出合であるが、とてもキレイな色である。受精して痩果が熟すると、花の盛りが終わり、次第にみすぼらしくなる。

フキノトウの雌花の発達の不十分な花冠の中から、細く白い花柱と柱頭が突き出し、雄しべのない糸状花(舌状花の名残)を付ける。その小花の基部からは冠毛が生え、糸状花ごとに子房がある。やがて冠毛を付けた痩果が飛ぶ。ほとんどの雌しべの立ち上がりは、茶褐色から暗褐色で、一部に赤紫色があり、ごく一瞬の出合であるが、とてもキレイな色である。受精して痩果が熟すると、花の盛りが終わり、次第にみすぼらしくなる。多くのキク科植物は、花の周りを舌状花で飾る。キクや・タンポポ・ヒマワリの舌状花は、実は合弁花で、筒状花の花弁の先端部分だけが5つに裂けているが、先端部以下では、5枚の花弁が合弁して一体化している。ただ、5枚の花弁は、たいへん小さい。舌状花では、その花冠(一つの花の花弁全体)の一方だけが伸び、伸びていない方は、Vネックになっている。

フキには筒状花ばかりで舌状花はない。キク科植物は、一見して離弁花の仲間かと考えがちだが、フキの雄株の星型の小花を見れば合弁花であることは明らかである。実際、双子葉合弁花類に属する。

雌株では、痩果が熟して花茎が30〜80cmにも伸びて、やがて真っ白な冠毛が開いて、痩果は風に乗って空中に舞い上がる。葉は、フキノトウよりかなり遅れてから、地下茎で繋がっている長い中空の葉柄から伸びてくる。

雌株の一部には、花が終わっても、不稔のまま花茎が伸びず、次第に頭花全体が褐色化する個体がある。雄株の頭花の周辺部に、稀に不稔の雌花がある。また、雄株の中には、雄しべが褐色の被膜に包まれ、柱頭の先端に花粉が付けられない頭花もある。

フキは本来、雌雄同株であった。それが雌雄異株に分化した。その進化の過程を未だにたどり、一部組織が未分化なままとどめっているのだろう。

この特徴的な雌雄異株は、ウメモドキ・イヌツゲ・イチイ・カツラ・イチョウ・アオキ・ヌルデなど樹木では珍しくないが、草本植物では数が少ない。野菜では、ホウレン草とアスパラガスだけで見られる。フキと同様、果実を食べる野菜ではないので、雌雄異株を意識することは通常ない。

フキノトウの季節を避けて、野生フキの根茎を任意に、多数採集して栽培すると、翌春、雄株と雌株の割合は、1対1になる。種子を採集し播種しても、次代の雌雄は、1対1になる。

栽培フキで、現在唯一の市場品種である「愛知早生フキ」では、生産地や生産者に関わらず全てが雌株ばかりである。「愛知早生フキ」の雌株に、野生フキの花粉を受粉させても種子は実らない。その不稔株の染色体は、種無しスイカのように三倍体であるため、野生フキと栽培フキとでは、雄株と雌株の関係にはなれない。

栽培フキで、現在唯一の市場品種である「愛知早生フキ」では、生産地や生産者に関わらず全てが雌株ばかりである。「愛知早生フキ」の雌株に、野生フキの花粉を受粉させても種子は実らない。その不稔株の染色体は、種無しスイカのように三倍体であるため、野生フキと栽培フキとでは、雄株と雌株の関係にはなれない。その不稔性の三倍体のフキは、稔性の二倍体の正常株より萌芽が早く、草勢が盛んで、食用となる葉柄が長く太い、しかも収穫量も多いという優れた特性がある。

知多半島におけるフキ栽培は、明治35(1,902)年頃に現在の東海市で始まり、現在では、「愛知早生フキ」の栽培地域は、東海市・知多市・南知多町・東浦町・常滑市など知多半島全域に渡っており、10月上旬から翌年の5月中旬まで収穫が続けられ、主に関東方面に出荷されている。

約150〜200年前、愛知県下で優れた特性をもつフキが発見され栽培され、その株の種子は不稔の三倍体の雌株であったため、根茎による繁殖が繰り返され、品質分化が生じないまま、遺伝的に斉一な品質が保持されてきた。

三倍体の野生フキの自生地は、南の暖かい地方、特に宮崎と鹿児島の両県に集中している。ただ、年間を通して気温が高い沖縄と鹿児島両県では栽培されていないようだ。

北海道、北東北に自生するフキは、大型で、「アキタブキ」と呼ばれている。アキタブキの大きなものでは、2mに達する葉柄と、直径1.5mにもなる蓮の浮葉に似た円心形の葉を広げる。

関東北部の標高の高い栃木県那須郡を南限に、千島列島やサハリンにも自生している。野生の種で「アキタ」の県名が付くほど、秋田県の植生を代表する植物だと言える。秋田県では、「アキタオオブキ」が栽培され、その葉柄が2mになる。普通のフキと同様の二倍体である。そのためか、暖地の平地で栽培されると、普通のフキと区別ができなくなる。

|

| フキノトウのノカンゾウ・玉ねぎ・人参・筍とのかき揚げ |

アキタブキの肉質は硬く、秋田県を中心に栽培され、主に葉柄を佃煮や砂糖漬けにして菓子の加工原料とする。

「ほとばしる 水のほとりの 蕗の薹」(野村 泊月)と詠まれるように、食用にしたいアキタブキは、沢筋の水気のある肥沃な場所で、かつ日陰になったところに自生している方が柔らかくて美味しい。採る際に葉柄を切る。切り口から、水が滴るようなものは極上品であると言う。

フキノトウは、早春に葉の展開に先立ってあらわれ、短い直立した茎の頂部に、散房状に筒状花のみからなる頭花を咲かせる。