古代メソポタミア

| Top 車山高原 車山の山菜 車山日記 車山ブログ 車山高原の野鳥 車山の紅葉 車山のすすき | |

| ☆早春のスミレ ☆車山高原の笹 ☆車山高原のシジュウカラ ☆諏訪の植生 ☆諏訪に生息する哺乳類 ☆諏訪の狐 ☆車山高原の狐 |

|

| イスラエルとヨルダンの国境にあるヨルダン渓谷内、海面下 400m、南北60km、東西17kmの細長い湖。 聖書に出てくる 5 つの都市、ソドム・ゴモラ・アドマン・ゼボイム・ゾアルがあった場所と考えられている。 |

DNA DNAが遺伝物質 生物進化と光合成 葉緑素とATP 植物の葉の機能 植物の色素 葉緑体と光合成

花粉の形成と受精

ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応

植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1)

遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝

減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学

イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸

生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物

陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応

根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖

フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学

ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン

元素の周期表 デモクリトスの原子論 古代メソポタミア

シュメールの楔形文字

楔形文字はシュメール語を書くための表語文字であった。水で練って固めた粘土板に、葦を削ったペンで刻んだ。最初は象形文字から始まり、粘土板の上に縦の枠を設け、葦の先を尖らせた尖筆で書かれた。やがて文字は横書きとなり、先を楔形にした尖筆で粘土板に、右から左に刻むようになった。

BC15世紀頃、地中海東岸で交易に従事していたフェニキア人の都市ウガリトで、それまで約500種類もあった楔形文字が、その象形文字的な系譜を完全に払拭し、わずか22の字母からなる右から左へ横書きする大革新が行なわれた。その特異な革新が積み重ねられ、西方アルファベット化への原初的な発展の基礎となった。 やがてギリシアでアルファベット化された。

「アルファベット」の語源は、ギリシア文字体系の伝統的配列、1番目(αアルファ)と2番目(βベータ)の文字名称が、その語源となった。現代ギリシア語では24文字から構成される。

そのギリシア文字が、中央イタリアの北部の先住民エトルリアEtruria人からローマに伝わり、現在、多くの言語で使われるアルファベット、ローマ字へと.進化した。

1)シュメール人都市国家

古代、バビロニアの古住民は、メソポタミア南部の台地部分をアッカド、低地部分をシュメールと呼んだ。この南端にある低地部分に定着した住民がシュメール人である。

古代、バビロニアの古住民は、メソポタミア南部の台地部分をアッカド、低地部分をシュメールと呼んだ。この南端にある低地部分に定着した住民がシュメール人である。シュメール人の民族系統は不明であるが、BC 4000年紀前半にメソポタミア南部に移動してきたと考えられている。メソポタミア地方南部の平野部で、最初の農耕と牧畜が始まった。

BC5千年紀半ばから居住が始まるウルの遺跡からは、ナツメヤシの種が出土している。麦類やナツメヤシの農耕や、牛や羊、山羊・豚などの牧畜を生業にして、BC3000年頃、キシュ・ウル・ウルク(現在;ワルカ、「ウルク」が「イラク」の国名の由来とも言われている)・ラガシュ・ウンマUmma・エリドゥ・シッパル・シュルッパク(現在;ファラ)・ニップル・マリ・ラルサなど20ほどの世界最初の都市国家を繁栄させた。

多神教のジッグラトと呼ばれる七層の聖塔の神殿を中心に集住する都市を城壁で囲み、城壁の外に広がる農村を支配していた。

BC3000年期、アーリア人が西シベリア平原(西はウラル山脈から東はエニセイ川まで、北は北極海、東北には中央シベリア高原、南はカザフ丘陵、アルタイ山脈で限られる )の近くの、ユーラシア大陸のある地域での大寒波に追われ、父祖の大地を去ることを余儀なくされた。アーリア人は3つの段階に分かれて移住していたが、アーリア人の移住者は、イラン土着の民族とは異なり、定住になれておらず、恒常的に移動していた。やがて、イランに住む民族を服従させたり、あるいはその土地から追い出したりした。このアーリア人の集団が地理的に特定な地域に定着したことが、イランの国家形成に向かう下地となった。やがて、彼らはメディア王国・アケメネス朝・パルティア帝国・サーサーン朝などを建国する。

ルルビ族やゴート族(元々は、東ゲルマン系に分類されるドイツ平原の民族)、エラム人Elamなどは、アーリア人(インド・ヨーロッパ語系諸族の一派でインドとイランに定住した民族)が移住してくる前に、現在のイラン高原に暮らす主な民族であった。ルルビ族とゴート族はザーグロス山脈で生活していた。エラム人もまたイラク国境に接するイラン高原の南西部にあって、現在のフーゼスターン州がある場所で暮らしていた。フーゼスターンは、首都をスサ(スーサ)においた古代エラム人の地である。エラム人は、BC22世紀ごろ、後のアケメネス朝の都スサを中心とした一帯で起こった民族で、その系統は不明である。インドヨーロッパ語族のアーリア人が侵入する以前のイラン高原に、最初に居住していた民族の一つであるようだ。

ルルビ族とゴート族は、山岳地帯の苛酷な生活条件に耐えてきた最も忍耐強い民族であった。やがて、メソポタミア文明の隣接地域に暮らす彼らの中に、農業や交易といった経済活動に多くの関心を持つ者達が現れる。

フーゼスターン州のアフワーズ北西部にある小さな町、シューシュはエラム人の国家の中心として、他の民族と関係を繋ぐための場所であった。これらの民族とメソポタミア文明、特にシュメール人との関係で、その建築技術や書道の使用、近隣の勢力との商業取引の日常化などにより、それらに熟練する民族として受け入れられた。

アーリア人の祖先は、中央アジアのステップ地帯で遊牧生活を営んでいたが、BC2000年頃からその一部が南下してアフガニスタンに入り、カブール渓谷を通ってインダス川上流地方に侵入し、インダス文明をつくった先住民に代り、定住農耕生活に入った。その一部はBC1000年頃東のガンジス川流域に侵入、先住民を征服してこれと混血、後のインド文明発展の主役となった。中央アジアからイラン高原に侵入した一部は、後のペルシア文明を発展させた。形質的にはコーカソイドに属する。

世界最古の文字はメソポタミアで誕生した「ウルク古拙文字」である。「拙」の字を含むように、その文字は絵文字もしくは記号のようなものだった。これが時を経て文字大系が整い、使い勝手が良くなると、普及し易くなり、形を変えながら周辺に広く伝播する。

文字誕生の切っ掛けはトークンtokenとブッラbullaというものから始まる。トークンは「しるし」「代用貨幣」を意味する。これが何かというと計算具だった。文字が無い時代に記録をつける時にこれを使った。初めのうちのトークンは球形・円錐形・円盤形・円筒形など様々な形があり、それぞれの形で意味を持たせていた。時が経つと形が多様化してさらに線や模様が彫られるようになった。

トークンで、最も古いものはBC8000年頃の半定住や定住の農耕村落の遺跡で発見された。トークンによる財の出納管理に代わる、楔形文字による財の出納管理が行われるBC3000年頃まで、それが継続して使われていた。トークンは、主に穀物の貸し借りや家畜の飼養委託の管理に使われたようだ。

古代では、富を蓄えた村の有力者は、複数の人に大麦を貸し、羊の飼養を委託することが多かった。また、債務者にも、債権者がトークンの数をごまかすのを防ぐ必要があった。債務者ごとにツボに入れて保管していたトークンを、中空のボールの形をした粘土製封球に入れて封印し、保管するようになったのが、BC3500年頃のようだ。

いったんトークンを封球に入れると、封球を壊さないかぎり中身は確認できない。この欠陥を解決するために、生乾きの粘土製封球の表面に、中に保管しているトークンと同じものを同じ数だけ付着させておくことにした。しかし、付着させたトークンは何かの拍子にはずれてしまうことが多い。そこで、トークンを封球の中に入れる前に、まず一つ一つのトークンの押印痕を封球の表面に残し、その後でトークンを封球の中に入れ、封球を封印する。これにより、封球を割らなくても中身の内容や数が分かるし、保管にも安全である。「粘土製封球」を「ブッラbulla」という。ブッラはラテン語で「球」を意味する。

ウルク遺跡の発掘調査で、ウルクは最盛期のBC2900年頃には、6㎢の広さの市壁内に50,000~80,000の人が住み、中央に巨大な神殿を有していたことが分かった。さらに、世界最古の文字とされるBC3200年頃の絵文字のある粘土板約800枚、断片を含めると約3000枚が出土した。約1000の文字があり、楔形文字の原型になったと考えられている。

完全には解読されていないが、大部分が家畜や穀類、土地などについての出納簿で、完全な表意文字にはなっていないが、最古の文字である。ウルクの都市は長く繁栄していたが、ユーフラテス川の流れが20kmほど移動したため、水利上の障害が生じ廃墟となったようだ。ウルクは元々、ユーフラテス川の流路の南西に位置していた。運河網が市内全域に掘られ、古代ユーフラテス川に通じる河川交易に利用され、また都市とその周辺農業地帯を結びつける役割を果たしていた。この古代の流路は、現在では干上がっており、灌漑用水や生活用水も欠乏して維持できなくなったようだ。

メソポタミアは沖積平野であるため石材はなく、泥を固めた日干し煉瓦を、アスファルトを接着剤として積み上げいく技術を開発した。旧約聖書『創世記』に記される「バベルの塔」とは、このジッグラトZiggurat(聖塔)のことで、元々は「高い所」を意味する。

ノアの洪水の後、人間はバビロンに都を建て、天まで届く塔を建てようとする。神は怒って「直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう」とした。そのため塔は完成しなかった。この塔はバベル(ヘブライ語で混乱の意)の塔と呼ばれた。バベルはバビロンのことである。

実際には、バビロン捕囚だったユダヤは、バビロン王の命により奴隷もしくは建設労働者として、7階建ての高さ90mのバベルの塔の建造に従事していただけである。バビロニア王国があった推定されるチグリスとユーフラテス川をまたいだ周辺の古代メソポタミアには、ジッグラトと呼ばれる階段状のピラミッド形神殿があり、新バビロニア(カルデア王国)・バビロニア・アッシリア・ウルなどが建造した30か所の遺跡が発見されている。おそらくは都市国家ごとにジッグラトとおもわれる遺跡が発見されている。最上階には神殿があった。

ノルウェーの実業家マーティン・シェーン氏が所有する「シェーンコレクション」、黒い石に刻まれた石碑は、最古(BC604頃〜562年頃)の「バベルの塔」の碑文(石に彫りつけられた文章)と見られている。これは、メソポタミア文明の中でシュメール人が建設を開始し、工事が中断していたため、荒廃して規模が小さかったものを、カルデア人の王国、新バビロニア王国時代に、BC7世紀末にナボポラッサル王が再建に着手し、BC6世紀半ば頃にその王の長男・ネブカドネザル2世王が完成させた、バビロンのマルドゥク神殿(エサギラ)の中心部に築かれたジッグラトのことである。2500年頃前に新バビロニアを支配したネブカドネザル2世((在位:BC605年~ BC562年)と、ジッグラトが描かれている。

カルデア人Chardeansは、新バビロニア(カルデア)帝国を建設したセム系遊牧民。旧約聖書『創世記』には「カルデア人のウル」と記され、またアブラハムの家郷であった。BC1100年頃バビロニア南部に定着し、BC8世紀末には部族統一国家を形成するに至った。BC 625年ナボポラッサルはバビロンで独立し、イラン高原のメディアと連合して、BC 612年にアッシリアの首都ニネベを陥落させ、新バビロニア帝国を建設した。

その子ネブカドネザル2世の 時代には国土も旧アッシリア領の大部分を占め、首都バビロンには空中庭園(吊り庭園;高台に造られた庭園)で有名な大宮殿・バベルの塔をもつ大神殿・凱旋道路・大城壁などが建設され、あるいは再建された。政治・経済・文化も大いに栄えて、王国の全盛時代を築いた。アッシリア帝国滅亡後の4国分立時代の小アジアリディア王、メディア王国、エジプト末期王朝(第26王朝)などの中で最も栄えた。

パレスチナ遠征は、BC593年とBC586年の二度行なわれユダ王国を滅亡させた。その度にユダヤ人をバビロンに連行した。BC 586年エルサレムを破壊して王以下をバビロンに捕囚したのもネブカドネザルである。ネブカドネザル王の死後、内紛によって急速に衰え、イランから興ったアケメネス朝ペルシアのキュロス2世によって、BC538年に滅ぼされた。キュロス2世はバビロンに捕らえられていたユダヤ人を解放した。

マルドゥクMardukは、古代メソポタミア神話の特にバビロニア神話などに登場する男神で、バビロンの都市神からバビロニアの国家神となった。後にエンリル(古代メソポタミア神話に登場するニップルの守護神)に代わって神々の指導者となり、アッカド語で「主人」を意味するベールと呼ばれる。『エヌマ・エリシュEnûma Eliš』は、バビロニア神話の創世記叙事詩である。この文献は、マルドゥク神が中心に据えられ、人間は神々への奉仕のために存在しているとした。

新アッシリア時代(BC911年~BC609年頃)のアッシリア王アッシュールバニパル(BC669年~BC627年頃)のニネヴェ図書館(ニネヴェ;古代メソポタミア北部にあった。アッシリア帝国の後期には首都が置かれた。なお、ニネヴェという名は旧約聖書の表記、アッカド語ではニヌア)より発掘され、ヘンリー・レイヤードによって修復された。アッシュールバニパルの図書館のものは、BC7世紀に遡る。書かれた当初の目的は、バビロンの都市神マルドゥクが他の都市の神に比べて優越していることを示すためであった。7つの粘土板にアッカド語で刻まれており、その文章量は7つを合計して約1,000行(1枚に115~170行)に及ぶ。第5板の大部分は欠落しているが、それを除けばテキストはほぼ原型をとどめていた。幸いにも、第5板の複製が、トルコのハラン遺跡から発見された。他にもバビロニアやアッシリアにおいて、様々な翻訳・複製品が発見されている。

内容自体は、アムル人が築いたバビロン第一王朝全盛期の第6代の王ハンムラビがメソポタミアを統一して都市神マルドゥクの地位が向上し、在位BC1792年~BC1750年頃の間に、北方のアッシュールやマリなどの王国を征服して、メソポタミアの統一を再建したことである。BC18世紀に刻まれたと考えられている。

ナボポラッサルによりメソポタミア南部のバビロニアを中心に新バビロニア(BC625年~BC539年)が建国され、その初代王ナボポラッサル(在位:BC625年~BC605年)によるアッシリアの首都ニネヴェの占領について記されている。神話の中で、ティアマトは原初の海の女神としてアッシリアの古き秩序、古き権威を体現している。バビロニアにおいては、都市の守護神マルドゥクが、悪行を働いた地母神ティアマトに最終的に勝利し、ティアマトの遺骸を2分して世界を創造する。 捕虜にした怪物とその総大将キングを殺して、その血から人類を創った。

ティアマトに勝利したマルドゥクは、主神権の象徴である「(神や人の運命全てを記す)天命の書板」を受取り、世界法則の制定及びさらなる世界の創造を進める。また、マルドゥクはキングを殺し、その血から人間を創造したことで、これらの神々は労働から解放された。それに喜んだ神々はマルドゥクへの奉仕として、神々の住み家であるバビロンの建設に着手し、2年でこれを完成させた。神々はマルドゥクに最高神の権威を与え、50の名で彼を讃えた。ここにおいてマルドゥクが、初期メソポタミア文明において神々の王とされていたニップルの守護神エンリル(シュメール・アッカドにおける事実上の最高権力者)の地位を超越した。

新バビロニア王国の2代目の王ネブカドネザル2世Nebuchadnezzar II(在位:BC605年~BC562年)は、フェニキアの征服とエジプトへの遠征を終えた後、バビロンの再建と装飾に着手し、運河・水路・寺院・貯水池を整備した。ネブカドネザルの建設事業は、首都に止まらなかった。彼は、シッパルの湖の再建やペルシア湾の開港、北方からの敵の侵入を防ぐためのチィグリス川とユーフラテス川の間に築かれたメディアの城壁、これらの事業には膨大な労働力を投入した。マルドゥク神の大神殿の碑文の記述によれば、彼の公共事業に用いられた労働力は、西アジア各地から連れてこられた「バビロン捕囚」などの奴隷であったと見られる。

人類はシュメール人以来から青銅器を用い、人類最古の物語であるギルガメッシュ叙事詩などの文化を産みだした。主人公ギルガメシュはウルクの王である。世界最古の物語とされている。そこには、『旧約聖書』の大洪水「ノアの箱船」の話の原型があった。

下流域のウルやウルク、および上流のニネヴェなどは、並流するチグリスとユーフラテス2つの河川が、下流域に形成する広大な沖積平野に建設されていた。南メソポタミア全体にわたるほどではなかったかもしれないが、かなり大きな洪水があったことはたしかである。古代メソポタミア文明の時代には、ペルシャ湾の海岸線はもっと内陸に深く入り込んでいた。ウルはユーフラテス川の西岸にあり、ペルシア湾への河口近くの港湾都市であった。ウルクもかなり湾に近かった。この時代、2つの川は別々にペルシャ湾に注いでいた。

現代では「2つの川」を意味する「アル・ラフダイン」と呼ぶれ、ギリシア時代から「川の間の地域」を意味するメソポタミアが使われる。

今では、「アル・ラフダイン」の流れが一つになりシャトル・アラブ川となりペルシア湾に注いでいる。つまり、現代、シャトル・アラブ川の右岸にある港湾都市「バスラ」は当時存在していなかった。その後、広大な沖積平野が、度重なる洪水により、更にペルシャ湾を埋めていった。その地域の大洪水が「旧約聖書」の「ノアの箱舟」の伝承となった。

チグリス川とユーフラテス川の上流域の両河に挟まれたイラクの北西部とシリアの北東部を含むステップ地帯は「ジャジーラal‐Jazīra(島の意味)」とも言う。標高 240~460mの波状高原、古代早くより、イラク・シリア・イラン・アナトリア・アルメニアを結ぶ重要な行路であった。大半は砂漠であるが、春先には牧草が生えるため、遊牧民の季節的な放牧地として利用されていた。

メソポタミアは、本来は水と鉱物資源が豊富な、バグダード以北の両河流域地方(ほぼアッシリアに対応)を指し、アラブはこの狭義のメソポタミアをジャジーラと呼んだ。ジャジーラの南を示すバビロニアと対比的に用いられたようである。後世にはメソポタミアは、イラン高原南西のザーグロス山脈(イラン高原の西部から南部を走る標高4,000m級の山が連なる)以西、アラビア砂漠東端、トルコ南部とイラク北部の国境付近のタウルス(トロス)山脈よりペルシア湾岸に至るまでの両河流域を指すようになった。

目次へ

BC6000年頃、メソポタミア地域で緑色の孔雀石(マラカイトMalachite)、青色の藍銅鉱Azuriteが大量に開発された。木材を燃やす炉壁などで銅が遊離することを知ったと見られている。共に緑色と青色の美しい鉱物であるが、孔雀石を砕いて熱し、黒色の酸化銅にし、炭素粉末と混合してるつぼで熱すると還元されて銅を取り出すことができる。藍銅鉱は、孔雀石と一緒に産するやや透明な美しい藍色を呈する。いずれも還元が容易な塩基性炭酸銅の鉱物であれば、化学組成と生成条件がわずかに違うだけで銅の原料になりやすい。

BC6000年頃、メソポタミア地域で緑色の孔雀石(マラカイトMalachite)、青色の藍銅鉱Azuriteが大量に開発された。木材を燃やす炉壁などで銅が遊離することを知ったと見られている。共に緑色と青色の美しい鉱物であるが、孔雀石を砕いて熱し、黒色の酸化銅にし、炭素粉末と混合してるつぼで熱すると還元されて銅を取り出すことができる。藍銅鉱は、孔雀石と一緒に産するやや透明な美しい藍色を呈する。いずれも還元が容易な塩基性炭酸銅の鉱物であれば、化学組成と生成条件がわずかに違うだけで銅の原料になりやすい。孔雀石は比較的手に入りやすい鉱石で、化学組成はCU2C03(OH)であり、藍銅鉱 Cu3(CO3)2(OH)2、はブルー・マラカイトと呼ばれる宝石でもある。孔雀石よりはやや産出が少ない。 塩基の水酸基、または酸素原子を含む塩を持つため、いずれも還元が容易な塩基性炭酸銅の二次鉱物である。

Cu原子を含む化合物は、見た目はただの緑色の石であるが、炭の高温燃焼で、 以下の化学反応式のように2CuO (酸化銅)、H20 (水)、CO2 (二酸化炭素)に分解される。

CuO (酸化銅)の酸素は燃焼時に発生する一酸化炭素により還元され

2CuO +2CO →2Cu + CO2

中国河南省の遺跡調査により、4000年前には孔雀石が製鋼に用いられていたことがわかった。その際の精錬法は、孔雀石の入った鉱石と木炭を陶器の坩堝(るつぼ)に入れ、炉中で加熱するという方法だったと言う。「鋳る壺(いるつぼ)」あるいは「炉壺」、中に物質を入れて加熱し、溶解・焙焼 ・高温処理などを行う耐熱製の容器であった。

4000年前から、以下の化学式に表されるように、クジャク石を加熱して得た酸化銅の酸素を一酸化炭素で還元することで銅が得られていた。

2CuO + C →2Cu + CO2

当時 の人々の製鋼技術は生活体験や伝承によって確立されたものであり、科学と呼べるものではなかったと考えられいる。

他の金属元素と比較して互いの共有結合が弱いため、純正の銅であれば高い電気伝導度や延展性といった金属結合に起因する性質が強くあらわれ、単結晶であれば銅は極めて軟らかくなる。

炭酸銅は1200℃を越える高温の炉の中で分解して酸化銅となり、炉の中の一酸化炭素で還元されて銅になり溶融して炉の底にたまる。人類は土器を焼くために窯を作り、高温で焼成すればより土器の強度が増すと知り、次第に火力を上げる技術を身につけた。燃料は薪から炭に変わり、火力を上げる技術は吹き筒から鞴(ふいご)を使うようになった。鞴が作られた年代は明らかでないが、銅の精錬はBS4000~BS3000年の間に地中海沿岸と東南アジアで、それぞれ独自に同時的に開発されたようだ。中近東やバルカン半島の新石器時代の約BC5000年代から自然銅を溶融し鋳造で成形している。

錫(元素記号は Sn)自体は、軟らかく展延性がある白銀色の金属である。232 ℃と低い融点であるため、主要鉱石である錫石(酸化スズSnO2)の精練は容易であった。そのため古くから実用化されていた金属であった。この錫と銅を同時に溶融して合金にすると青銅となり青銅器時代を迎える。

もっとも、初期の青銅は二つの金属を混合したため、錫成分を多く含む銅鉱石を精錬した際に偶然発見されたと考えられている。青銅が優れている理由は、展延性に富み加工が容易、銅に比べ融点が低く溶融しやすいにもかかわらず非常に硬度が高く、武器や農具など用途が広い。

原料の錫は、イラン高原が主要な産地であり、それをおさえて西アジア全体の統一に成功したのがアッシリアであった。

青銅器が示した熱伝導性や耐久性や光沢という金属の一般的な性質が、当時の人々にとって希少価値があった。青銅は錫の添加量が多いほど白銀色の光沢が強くなり硬度も上がり、銅が多くなるにつれ黄金色を経て赤銅色へと変化し硬度も低下する。この白銀色や黄金色といった華美な色彩は、古代の人々の創造性を刺激し、祭礼において用いられた神聖な祭具や高貴な者が誇示する威信財として、錫を多く含む青銅器が製作された。

青銅が武器の材料になると、刀剣が武器として定着する。青銅が銅よりも硬く加工しやすい材質であったため、優れた原料と安定した加工技術の進歩によって鎌剣(シックルソード)などが作られる。

BC前3000年頃になると、現在のイラクあたり、チグリス川とユーフラテス川流域のメソポタミア南部に、人類史上最初の国家がシュメール人により建国され、軍事制度が整備された。

メソポタミアの古代文明で発明されたコピシュは、鎌剣と呼ばれるように鎌のように剣身が曲がるため通称「シックルソードsickle sword(sickle;鎌、sword;剣)」と呼ばれる事もあった。戦斧から発展した武器と言われている。メソポタミアでBC2500年頃から使われるようになったこの剣は、メソポタミア美術において権威の象徴とされ、神々や王たちの手に威信財として握られている様子が度々描かれている。世界最古の戦士たちは、青銅製の槍や弓などの武器とともに、鋭く湾曲した鎌剣を使って戦っていた。

コピシュは、小振りな片刃の武器である。 刃先はC字のように湾曲しており、柄と一体型のものと、木でできているものもある。全長40~60cm、重量800~1200gであるから、乱戦によく用いられ、打撃力もある刀剣であった。コピシュの刃は、敵の盾を引っかけて剥ぎ取るのにも効果的である。戦闘で使われていたイプシロン・アックスやそれに近い三日月型の斧から発展した。BC2000年頃から、古代エジプトの兵士達は、片手にコピシュもう片方には楯を携えて 敵と接近戦で向き合う戦い方を得意とした。この武器は晩期になると青銅製から鉄製に変わっていった。コピシュは、BC1300年頃には次第に使用されなくなっていった。

BC2600年頃のウルの王墓から楽器の実物が発掘された。二張の弓形ハープ、牛頭の飾りをもつリラ(竪琴のような弦楽器)や1台の舟底形共鳴胴をもつリラ、八本の銀製の指孔をうがった管の断片、そして1台の青銅のシンバルの残欠などであった。奏楽の楽器は、祭祀用のためでもあった。イラク博物館には、BC2500年頃のウルから出土した金の兜が収蔵されている。

目次へ

|

| 古代ローマ帝国がアラブに建設したローマ都市の中で、最も華麗で壮大な姿を今に伝えてくれるのが、ジェラシュの遺跡。アンマンの北約50kmの位置にある。 現国王の曽祖父のアブドゥッラー1世を記念して建造された、キングアブドゥッラーモスクもお勧めの観光名所だ。近代的なビルが並ぶ新市街と、昔ながらの情緒を残す旧市街がある。ローマ劇場やヘラクレス神殿跡などのローマ遺跡が、旧市街のにぎやかな広場のすぐそばに静かにひかえている。 |

| アンマンはヨルダン北西の丘jabelの多い地域に位置している。街は元々7つの丘の上に建設されたが、現在では周囲の他の丘の上にまで拡大し、現在のアンマンは19の丘にまたがっている。 ヨルダンとイスラエル・パレスチナ暫定自治区とはヨルダン川と死海が国境である。 |

この戦車により、遊牧民族が農耕民族に対して優位だった戦闘能力が逆転した。経済力に勝る農耕民族が、青銅製の穂先や矢じり、鋭く湾曲した鎌剣(シックルソード)を装備し戦車を駆使し遊牧民族集団を蹂躙すると、遊牧民族は政治的に解体していった。社会集団を形成できなくなった遊牧民族は、農耕民族の社会の底辺に奴隷や傭兵・建設労働者・職工として組み込まれるか、あるいは戦車が入ることができない山岳地帯に逼塞した。

メソポタミアで、BC2500年頃に出現したシュメールの戦車は、現在までも遺る画像では、四頭立ての四輪の荷馬車のような車で、乗員は御者と戦闘員の2名からなり、主な武器は複数搭載していたが、投槍と戦斧が主体であった。

当時、シュメールのような都市国家は、高価な戦車数十両を保有し、主に王族や貴族からなる戦車隊を編成していた。

古代オリエント世界ではシュメール・ヒッタイト・アッシリア・古代エジプト・ローマ・ペルシア・古代中国・古代インドなどで使用された。どの地域でも、戦車に乗って戦った兵士の多くは貴族やその子弟などで、馭者や操縦士はその家来や奴隷が主だった。 御者は戦力にならないため、射撃戦に対応する弓兵や白兵戦に対応する槍などのポールウェポンpole weapon(竿状の長い柄)などで武装した者を乗車させる必要があた。ただ、この戦車の車輪は、後世のチャリオットのスポークや優れた車軸構造を持たないため、小さいし回転も遅く衝撃にも弱かった。

チャリオットは改良が重ねられ、ハブhub内径を大きく設計することで、車軸の剛性を向上させ、スポークを長くして速度を増し、軽量と高剛性などの性能を高めた。高性能な車輪のリム部分は回転慣性の重量軽減のために最も軽量化をしたい部分で、リブの軽量化は強度・耐久性(安全性)の兼ね合いが慎重になされいる。スポークとはハブを支えるための柱であり、その構造によってハブ部の軽量化と剛性に差が生じる。鉄製になれば焼き入れ製法の向上によって、強さと軽さを兼ね備えたリムとスポーク、ハブの構造が工夫できる。この萌芽期の戦車の最大の問題点が、戦車を牽引する動物が、馬ではなく温順で小形のロバの一種オナガーだったことにある。中央アジアやオリエント諸国の改良と工夫により、徐々に高性能な戦車に近付いていく。馬による牽引、スポークを用いた大形の車輪、戦車全体の軽量化によるスピード化である。

メソポタミアで、BC2500年頃に出現したシュメールの戦車は、現在残っている画像で見ると四頭立ての四輪の荷馬車のような車で、乗員は御者と戦闘員の2名からなり、主な武器は複数搭載していた投げ槍と戦斧だったようだ。

当時、シュメールのような都市国家は、高価な戦車数十両を保有していて、王族や貴族が主に使用し、戦車隊を構成していたらしい。しかし、この戦車の車輪は、後世のチャリオットに比較して小さい上、車軸部のハブやスポーク構造を持っていなかった。

メソポタミア南部を占めるチグリス川とユーフラテス川の間に栄えた最古の都市文明(BC3500年頃~)は、BC2000年初頭、メソポタミアにアムル人およびバビロニア人の支配が及ぶと、シュメール人は徐々に政治勢力としては消滅していく。さらにバビロニアがペルシャ帝国に併合されると、シュメール人は歴史から完全に、その姿を消す。

目次へ

ギルガメシュ(BC2600年頃?)は、古代メソポタミア、シュメール初期王朝時代、ウルク第1王朝の伝説的な王・ルガルバンダを父に、夢解きと知恵の女神リマト・ニンスンを母に持ち、シュメールの最高神(天空神)アヌ・主神(大気神)エンリル・水神エアから知恵を授かる。その体は3分の2が神、3分の1が人間という半神半人であったと記される。

古代メソポタミアの都市国家の王は、神々に代わり国内の政治を動かす立場にあった。その神授王権は特異で、軍事的征服によってある都市から別の都市へと推移すると考えられていた。

「シュメール王名表」によれば、第5代のギルガメシュ王の父ルガルバンダ王は、ウルク第1王朝第3代の王として1200年間統治している。ルガルバンダは、シュメールの都市国家の殆どを支配下に置いた。また「シュメール王名表」によれば、ギルガメシュ王の祖父エンメルカル王(ウルク第1王朝の初代の王メスキアッガシェルの息子)は、ウルク第1王朝の最初の王メスキアッガシェルの息子として生まれた第2代、420年間在位したとされる。

シュメールの最初の王国、ウルク第1王朝はメスキアッガシェルによって築かれた。この第1王朝は伝説的な王朝で、神話的な王が多いが、その一方では考古学的な痕跡も多く遺している。『シュメール王名表』には、メスキアッガシェルは太陽神ウトゥの子であり、キシュから王権がウルクに遷った時の最初の王と言う。シュメール王国が、領邦的な都市国家群として建国された後も、幾度かのウルクとキシュ同士の主導権争いがあり、その後も依然として相互の争闘が続いた。

シュメール王名表はさらに

「(ウルクの聖域に神殿複合体が造営された)エアンナEannaではメスキアッガシェル、ウトゥ神の子、エン(大神官)となり、ルガルlugal(初期王朝期の王を示す称号、字義は大きい人)となって324年在位。メスキアッガシェルは海へ赴き、そこから出でて山々に分け入った。エンメルカル、メスキアグガシェルの子、ウルクを建設した者、ウルクの王。王となって420年在位」とある。

シュメール王名表では、大洪水以前の時代の王の在位期間が異常に長い、明らかに神話上の人物であると考えられる王や、存在が確実視できる王が混在している。

王名表の初期の王たちの存在は否定しきれない。後世に、神話的偶像となっている。しかも考古学的な調査により実在が証明される王の方が多くなっている。その好例が『ギルガメシュ叙事詩』の主人公もウルクの実在の王であった。

『シュメール王名表』は、古代メソポタミアにおいて、シュメール人やセム系などの他の民族の王朝の王をシュメール語で列記した古代のテキストである。近年の考古学上の発見によって、シュメール王名表に記載されている王の中で、考古学的に実在が確認されている最古の王が、伝説的な王エンメバラゲシである。BC2900年頃~BC2750年頃、古代メソポタミア、シュメール初期王朝Ⅰ期(キシュ第1王朝)に、アッカド地方で覇権を握る強大な王権が成立し、都市国家キシュにセム人エンメバラゲシ王が登場する。 その200年ほど後のギルガメシュの存在もまた確かなものであると言われているのだ。エンメバラゲシ王の名は、そのギルガメシュ叙事詩にも登場する。バビロンの東約15kmのところにある古代都市キシュの遺跡では、約2000haの広さの中に大小様々な多数の種類の遺丘が見られる。既に、20世紀初頭から度々行われるアッカド地方キシュの発掘調査により、宮殿跡やジッグラト、墓・書記学校の跡が発見されている。

シュメール北部のアブ・サラビク遺跡(キシュKesh)からBC3千年紀中葉の粘土板群が発見されている。それらの殆どが書記養成のための「学校文書」や文学テキストであった。しかもそれらは、既に同じ中部のファラ遺跡(シュルッパク市)で出土していた文書と内容的に重なるところが多いことも分かった。さらに、内容の一部が「ウルク古拙文字」の粘土板に遡ると見られている。

BC3300年頃~BC3100年頃、ウルク期後期に、シュメール南部ウルクで大公共建設物が盛んに造られる。ウルク後期の最末期(エアンナⅣa層時代)のウルクで、粘土板文字記録システムが完成し、シュメール都市国家時代の開始となる。

BC3100年頃~BC2900年頃、メソポタミアのジェムデット・ナスルJamdat Nasr期に、シュメール都市文化が、イラク中央部のバビロンの北東40kmあたりのジェムデット・ナス遺跡周辺から各地に伝播していく。1920年代に、アッカド地方キシュに近いジェムデット・ナスル遺跡(イラク中央部のバビロンの北東40kmにある)の発掘調査が行われた。92m×48m以上の宮殿らしい日乾煉瓦の大きな建物と、赤と黒による幾何学文からなる彩文土器、やや発達した象形文字をもつタブレットなどを発掘した。このような土器類はそれ程多くなく、殆どが経済活動が行われる遺跡の中心的な大きな建物跡から発見されている。支配者階級が育ってきたことを示す美術様式が現れていた。

この時代のシュメールでは、獅子や牛などの力強い動物をモチーフにした小さなお守りが多く作られていた。牛の模様を表したクローバー型の白い方解石(もしくは貝)で施された象眼、牛の首まわりや背の皮が波うつ写実、大きな頭部・胸・臀部がバランスよく並び安定感と落着きがあるなど、小さいながらディティールに拘る表現が丁寧である。また目にも象眼が施されている。これはおそらくお守りとして身に着けられ、所有者の地位や所属を表すものだったようだ。いくつかの逸品はシュメールの豊饒の女神、ウルクのイナンナ女神の寺院で、女神への奉納品としても発見されている。現在でも、ジェムデット・ナスル期の美術品として、アートマーケットでそれらの品を見ることができる。

王(祭司)が寺院に現れるのは、彼の文化的職務の遂行においてである。彼はそこでは豊饒を司るシュメールの女神イナンナを祭る祭儀を主宰しており、この女神を祀った主神殿がウルク市にそびえ立つ。長いスカートをはき、彼の身分の特色を示す頭巾あるいは鉢巻状のものをつけた王(祭司)は、女神の神殿入口前でおそらく供物の穂束を捧げ持ち、それは吹き流しで束ねられた葦束の竿を表現している。同じように穂束を捧げもつ侍祭(じさい)が彼の後ろに従っている。彼らの供物は象徴的にイナンナ女神の聖なる家畜の飼料になる。したがって円筒を頂く円錐台形の部分には、女神とその神殿の所有物である羊の群れの浮彫装飾が施されている。

1930年、バグダッドの会議でメソポタミアの時代区分に組み込まれ、ウルク期と初期王朝時代の間に挿入された。その後、イラク中南部の遺跡群、アブ・サラビク(キシュKesh)、ファラ、ニップル、ウル、ウルクなどよりジェムデト・ナスル期の特徴が確認された。

ウルク期の終わりのBC3100年頃、ウルクの長距離の物流ネットワークが崩壊した。この崩壊の理由は分からないままである。長距離の物流ネットワークは回復されていないが、ジェムデット・ナス期では、後の時代と比べると小規模ではあるが、交易が活発になり経済力が発展した。これにより巨大な建造物が築かれ、支配階級が生まれた。文字システムが簡略化されたのも時代の要請であった。

ウルク古拙文字は、ウルク期後期に一応形が整ったが、ジェムデト・ナスル期になると大きく変化する。絵文字からシンプルかつ抽象的なデザインに変化した。さらにこの時期に「楔形」の筆跡が現れた。文字はもっぱら行政に使われていた。例えば食糧の配給や家畜その他のリストの作成などに使われた。都市または集落の中心となる建物の跡からは、食糧の配給などが書かれた粘土板の他に円筒印章や円筒形の印章が見つかった。南メソポタミアの各遺跡から、各都市を表す印章が発掘されていることから、お互いに密接な交易または交流があったと推測されるが、南部メソポタミアを越えてどの程度の文化的広がりあったかは明らかではない。

楔形文字が、完全な文字体系に整備されるのはBC2500年頃である。数字の表記法は2種類あった。1つは60進法で人や動物の数を表す時に使われた。現代では時間や角度を表す時に使われる。

BC4千年紀後半に円筒形の印章がメソポタミアに出現した。サイズは長さ1cm~6cm直径2~3cmで、材質は瑪瑙・クロライト(緑泥石)・ラピスラズリ(瑠璃)・大理石・ヘマタイト(赤鉄鉱)・貝・テラコッタ(素焼きの粘土)など様々、この小さな円筒印章は表面全体に彫刻が彫りこまれ、その名の通り円筒状で、転がすことにより連続した文様を速やかにつけることができる。初期の図柄は幾何学文様、植物文様、動物文様などあったが、時代とともにその図柄も変わってゆき、神話や人物、そして楔形文字も刻まれた。象徴的な構図を構成した複雑な図柄を写し出しながら、実際に柔らかい粘土に安易にころがされた。必要に応じて何回も複製することができるこれらの印影は、このようにして所有権の目印に利用するこができたのである。

しかし、これらの円筒印章の登場は、社会全体に決定的な変動をもたらした。その重大な表れのひとつに文字の誕生を伴った最初の都市の誕生である。円筒印章の図像は、都市の中で優先した新しい社会組織を反映し、そこを支配する人物像、王(祭司)の像である。

やがてBC5千年紀より商品の貯蔵や輸送の安全を保障する認証捺印には、平らなスタンプ印章が使われてゆく。

「都市」リストには、最初の4行で、ウル・ニップル・アダブAkarma・ウルクが記される。リスト冒頭のウルがもっとも権威ある都市であったのだろうか。たしかにウルは、ウバイド時代から続く都市開拓地ではある。リスト成立当時では、ウルクの規模にはるかにおよばない。

アッカド地方キシュ近くのジェムデット・ナスルから出土した10をこえる粘土板には、上述の4都市をふくむ計17の都市名が表象されている「集合都市印章collective cityseal」が押されており、さらに、おそらくテル・ウカイル(古代名ウルム)から出土した印章にも、同一の印影が使われる。

その「集合都市印章」は、ウルクのイナンナ神殿の祭祀費用の負担に関係すると見ている。「集合都市印章」や「都市リスト」は、既に南部メソポタミア、後のシュメール・アッカドの両地域を、当時の人々は文化的・政治的に同質な世界と認識していたようだ。ただ、ウルが当時最も権威ある存在となっていたかどうかは分からない。なお、「都市リスト」が記す地名が、さらに南部メソポタミアの領域を越えてどの程度の広がりをもっていたかは、未だ明らかではない。

シュメール・アッカド諸都市国家の抗争が活発化するBC2600年頃~BC2350年頃、このシュメール初期王朝Ⅲ期(ウル第1王朝)に、シュメール北部のシュパルク(ファラ)やアブ・サラビク(キシュKesh)、ニップルなどで、最古の多くのシュメール語文学作品が成立した。南部ウルでも同じ文学テキスト粘土板が発見されている。1作品について重複する粘土板が出土することも珍しくない。

このBC3千年紀にシュメールとアッカドの地と記され、後世ともに合わせてバビロニアと呼ばれる、南メソポタミアのこの広大な平地にふさわしい大都市遺跡群が遺される。

シュメール初期王朝時代に関するシュメール王名表の説話によれば、伝説となった大洪水の後、最初に王権が下された都市がキシュであった。この王朝をキシュ第1王朝と呼び、BC2900年頃~BC2750年頃、シュメール初期王朝Ⅰ期で、このころアッカド地方で強大な王権が存在し、シュメール人によって繁栄と栄光が重なる時代であった。同王名表によれば23人の王が24510年間統治したと言う。この王朝はシュメールの人々の歴史が未だ神話と伝説の中で語られる時代でありながら、実際にキシュは領邦的都市国家群を統御できる有力な都市国家の一つであった。

キシュ遺跡自体の居住は、ウバイド期に始まると考えられる。シュメール文明は最古の文明と言われているが、その直前に、メソポタミアに誕生した先史文化がウバイド文化Ubaid cultureがあった。それなりに栄えていた。ウバイド文化は、イラク南部のウル遺跡から西6kmにあるテル・アル=ウバイドという遺丘で見出された新石器時代から銅器時代の遺跡で、この遺跡がこの文化を代表する。南メソポタミアに人々が、定住的な農耕集落を作り始めたのは、農耕が西アジアで始まってから数千年を経過したBC5500年頃のことであった。メソポタミアのハラフ期に次ぐ文化期である。

川の氾濫で肥沃な大地はあるものの、雨は少なく森林すらもない、鉱物資源も乏しいこの地域では、灌漑農業に頼る生業が可能であれば基盤となり得る。やがて、ロクロの発明や車輪と荷車の開発 、車輪が水車に導入され灌漑や粉ひきなどに使われ、また銅器の製造などがウバイド期から始まる。南部沖積平野のエリドゥ・ウルク・ウル・ウカイルTell Ugair・ウバイド(ウルより西6km) に初めて定着発展したと考えられる最古の灌漑農耕を基盤とする原始農村文化、この時代の北部の遺跡はアルパチャ・ガウラ(テペ・ガウラ)・キシュ・ニネベなどで発掘されている。

ウバイド第3期(BC5300年~BC4700年)、ウルク期(BC3800年~BC 3000年)、ジェムデット・ナスル期(BC3100年~BC2900年)、シュメール初期王朝時代(BC2900年~BC2350年)、さらには古バビロニア時代(BC2003年~BC1595年)、古アッシリア時代(BC1950年頃~BC15世紀)、中アッシリア時代(BC1365年~BC934年)、新アッシリア(BC934年~BC609年)、新バビロニア時代(BC625年~BC539年)、アケメネス朝ペルシャ時代(BC539年~BC331年)、セレウコス朝シリア(BC 312~AD64)、パルティア時代(BC141年~AD226年)、ササン朝ペルシャ時代(AD226年~AD642年)などが、メソポタミアの時代変遷を代表するが、人類の歴史は複雑にして極めて錯綜としている。全てを網羅することはもとより、単純な人種的な分類では、到底人々の生活の実像は解明できない。ただ断絶することなく、年代を重ねながら連綿と繋がる人の種姓は、血筋や血統ではない、生まれ育った環境や文化を共有することで決まる。それを遺跡の発掘実績が説明してくれる。

目次へ

5)シュメール初期王朝時代の王達

シュメール初期王朝時代(前2900年~前2350年)の王達に関する説話は、多分に伝説的なものである。 エタナEtanaは、シュメール初期王朝時代のキシュ第1王朝の伝説的な王で、ワシに乗って、天の世界に達する。

『シュメール王名表』によればエタナは1500年間在位している。王名表には「牧人、天に昇りし者。全国土を固めし者」と注釈がついている。伝説によればエタナは跡継ぎが得られなかったために天界にあるという生誕の草を捜し、太陽神ウトゥ(英語版;アッカド語ではシャマシュ)に生誕の草を求めた。蛇の罠に落ちた鷲を救い、その背に乗って天上に達して薬草を求めるが、海すら見分けられないほどの高さまで昇ったエタナは、目がくらんで墜死する。

現存する叙事詩はこれ以降の部分が欠落しており、エタナのその後ついては知られていない。この神話の結末については、その後、彼の息子バリフが王位を継いだと記すから、エタナの願いは叶っている。エタナは『シュメール王名表』によればシュメール初期王朝Ⅰ期、キシュ第1王朝の4代目と見られる。統治年数は定かになっていないが、エタナは実在の王であったことが考古学的に確認されており、在位は恐らくBC2800年代頃と見られている。

『エタナ物語』とは、新アッシリア時代の、アッシリア帝国の全盛期の王アッシュールバニパル(在位;BC668年~BC627年)により、BC7世紀に設立された「ニネヴェの王立図書館(アッシュールバニパルの図書館)」の文書庫から発見、復元された物語であり、大洪水物語、イシュタルの冥界降り、と並ぶアッシリア文学の最初期の頃の代表的なアッカド語の作品である。

(新アッシリア時代のアッシュールバニパルの治世中、初めてメソポタミアからエジプトに及ぶオリエント全域を統一的に支配し、さらにBC639年頃にはエラム王国を滅ぼし、その支配圏を東方のイランにまで及ぼした。アッシリアは世界最大の帝国であり、その首都ニネヴェもおそらく世界最大の都市であったと見られる)

「ニネヴェの王立図書館」では、王室の記録・年代記・神話・宗教文書・契約書・王室による許可書・法令・手紙・行政文書などが出土されている。遺物の文書記録(粘土板)の殆ど30,943 点が、大英博物館(ロンドン)に保管されている。大英博物館で見ることが出来るニネヴェの粘土板には、アッシュールバニパル王の自叙伝も遺されている。

アッシュールバニパル王が、戦車上から槍でライオンを刺し殺そうとするライオン狩りのレリーフが有名であるが、この時代は西アジアでもライオンが生息していた。しかも、シュメールの時代からライオン狩りは行われており、アッシリア時代には既に頭数が少なくなり、アッシュールバニパル王の時代は王の狩猟のためにライオンが飼育されていた。

古代メソポタミアのジッグラトは、日乾煉瓦sun‐dried brickを、漆喰の代わりにアスファルトを使い、幾層にも重ねて数階層に組み上げて建てられた聖塔で「高い所」を意味する言葉である。シュメール起源と見られており、一般に地上の神殿又は神殿群に付属しながらジッグラトの頂上にも神殿を備え、神の訪れる人工の山としてメソポタミアの諸都市に建造された。しかし、その実態に関しては不明な点も多い。

都市の中心に神殿を構え、都市の周りに城壁を築き、城壁外の農地や牧地とともに独立した都市国家を形成する。これが、シュメール文明の都市国家群の原初的な形態であった。メソタミアの下流域に、部族同士がひしめき合うため、常に戦争の危険が高いメソポタミアのような地域の人々は、日頃から戦闘に対する心構えが必要とされ、そのためには人々を戦場へ駆り立てる神の加護が支えとなった。 そういう意味で、 都市国家の建設に守護神の存在が、不可分で表裏一体の関係となる。

シュメールの都市国家では王が中心となり、神官・役人・戦士などが都市の神を祀る。その役割を担う彼らが、政治や経済の実権を握って、人々を支配するようになった。階級社会の誕生である。メソポタミアの王は「神から統治する権利を与えられた」とする神権政治であった。神の力に仮託して国民の意識を統一したと言うのが実状に近い。

シッパルSipparは、古代シュメール時代から南部メソポタミアのバビロニアで繁栄したユーフラテス川東岸に位置する古代の都市で、ティグリス川が最も近接する地域でもある。現代のイラク南部にあるアブ・ハッバ遺跡がシッパルに同定されている。19世紀半ばに発見され、数度にわたる調査が行われた後しばらくの間手が付けられていなかった。1970年代から再び調査対象となり、イラクやベルギーの調査隊によって発掘がなされた。都市神は太陽神ウトゥである。

シッパルは古代から繁栄した都市であるため、数千点もの楔形文字粘土板文書がその遺跡から発掘されている。王名表によれば、シュメールに王権が現れた一番最初は、シュメール最南部の都市エリドゥだった。王権はエリドゥから、バド・ティビラ、ララク、ジムビル、シュルパクへと変遷した。そのシュルパク王の治世に、シュメールが大洪水に襲われる。これによりシュルパク王の治世は終わった。

王権が天から降りた都市の1つで、『シュメール王名表』ではシッパル王エンメンドゥルアナが、洪水以前の前王朝時代の支配者たちの一人として言及されている。

ララク市から王権が離れた後、シッパルに王権が降り、エンメンドゥルアンナが21000年間統治したという説話が残されている。

エンメンドゥルアンナという名前は「天地が交わる所の権力の長」という意味である。実際のシッパルは太陽神信仰の拠点として宗教的に重要な都市であったが、同時代の史料からは覇権を握ったようには思えない。

大洪水前ではシュメールに統一王朝はなかったとされている。シュメール王名表も大洪水について言及している。その説明によれば、最初エリドゥEriduに渡った王権は、次いでバド・ティビラ、ララク、シッパル、シュルッパクへと移る。

エリドゥは最初に王権が神から降りた都市で、その王権が移っていく理由は不明のままである。エリドゥは、現代のイラク南部のテル・アブ・シャハラインTell Abu Shahrain遺跡がエリドゥに同定されている。BC5000年頃、最初期の村落が形成され、 BC2900年までには、広さ8~10haの都市に発展した。その当時の都市の建物は、壁がレンガ造りで屋根は萱葺きとなっていた。ウルから南東方向に約10km、南部メソポタミアのシュメール都市国家郡の南端に位置し、1000年以上にわたる都市神エンキの神殿の拡張工事の跡が考古学的に発見され、その下には数多くの寺院が眠っていると言う。建設当時は、ペルシャ湾のユーフラテス河の河口近くのに位置していた。

1,000年以上にわたるシルトsiltの堆積により、エリドゥの遺跡は現在のペルシャ湾岸から離れたところにある。

都市神エンキは、世界の創造者であり知識・魔法・淡水を司る。エリドゥにおいて、アルリムAlulimが王として28,800年間統治した。アルリムは人類最初の王とされ「エリドゥの聖なる掟を守る者」という称号を用いいた。およそ紀元前2900年頃である。次のアラルガルAlalgarが36,000年間統治した。2人の王で合わせて64,800年間統治した。やがて、エリドゥは陥落し王はバド・ティビラBad-tibiraへ移された。現代の南イラクにあるテル・アル=マディネ遺跡Tell al-Madinehが、バド・ティビラではないかとされている。

ルガルバンダは、シュメール初期王朝Ⅱ期(ウルク第1王朝;BC2750~BC2600年)の伝説的な王、夢解きと知恵の女神ニンスンを妻とし、多くの説話においてこの夫妻はギルガメシュの親であると語られている。息子ギルガメシュは第5代の王である。ルガルバンダは、シュメール王名表によれば、父エンメルカルを継ぎ、ウルク第1王朝期第3代の王として1200年間統治した。そのルガルバンダから王位継承したのはウルクの都市女神エシュタル(イシュタル)の配偶神ドゥムジである。ドゥムジがルガルバンダから第4代の王を継いだ。ドゥムジとは単に「真の子」を意味する。シュメール神話初期では特定の独立した神の名ではなかった。

そのドゥムジが数多くの愛人を持つイナンナ女神の配偶神となったことで、優しく年若い青年の牧畜神として語られ、さらに性愛の美しい神となり.、遂には豊穣の神に昇格した。メソポタミアの夏は暑く乾燥した死の季節となる。家畜の乳を出さず、周辺が砂漠地帯であれば多くの植物は枯れ果てる。

牧畜神にして植物霊としてのドゥムジの復活を願い、毎年盛大な祭祀が行われた。次第に、死と再生の象徴にもなった。イナンナ女神の配偶神ドゥムジの政治的権威は「天から王権が降りたキシュ」に降りた

。ルガルバンダ在位時代のウルクは、キシュに対して未だ劣勢で.あった。

発掘された碑文では、BC2550年頃の都市キシュを統治したメシリム(メサリム)を定礎奉献の発起人に指名していた。そのメシリムが、ラガッシュの国王に対し宗主権を行使していた。シュメール国の北部に興きた強力な都市国家キシュは、実際にBC2700年~2500年の間、シュメールの諸処の都市国家に対し、政治的また宗教的な優位を行使していた。

メシリムは石碑の配置を画定する際に、自ら画策する境界線を強要し、例えば都市国家ラガシュと隣国ウンマ間などの争いには調停者として、キシュの立場を重視している。

ギルガメシュがキシュの王アッガに戦勝したことで、ウルクの政権が優勢になり、第5代の王に即いたことになる。

シュメール王名表では、ドゥムジの名を持つ王は二人いる。一人は大洪水の前にシュメール王名表初期王朝時代Iにバド・ティビラを治めていた5番目の王、羊飼いのドゥムジ、二人目はウルク第1王朝の第3の王として漁師ドゥムジが、クアKuaを100年間治めたと記している。これらは度々混同されるが、シュメール神話においてドゥムジとイナンナの息子であるルラル神は、バド・ティビラの主神であり、ルラル神を祭るバド・ティビラのエムシュ・カラマは古くはドゥムジを祀り、洪水前のバド・ティビラ王であったイナンナの夫、羊飼いドゥムジが大洪水に遭遇したとするのが定説である。

バド・ティビラはラルサの北東部に位置すると考えられ,比較的ウルクに近いが、クアはエリドウの南側にあった思われ,海岸に近い所 であるため「漁師であった」という説も肯けるが、このような遠隔地の王が何故ウルクの王になることが出来たかという点は,まったく不可解である。

現代の南イラクにあるテル・アル=マディネ遺跡Tell al-Madinehが、バド・ティビラではないかとされている。バド・ティビラはラルサの北東部に位置すると考えられ、比 較的ウルクに近い。

イナンナは、ウルク文化期(BC4000年~BC3100年)からウルクの守護神としてイナンナのための神殿(寺院の名は「エアンナE-ana」、「天(アヌ)の家」の意味)に祀られている。

目次へ

キシュに戦勝したことでウルクに王位が移ったという伝承は後世の神話に色濃く遺り、シュメールで覇権的地位を得た偉大な征服王たちと称えられる。また、ウルクの城壁を建造したことは特に重要視され、物語中では「周壁持つウルク」と呼ばれ、バビロン第1王朝時代にも引き合いに出されている。

ギルガメシュ王は、「ギルガメッシュ叙事詩」に語られる、古代オリエント界最大の英雄である。死後は神格化され冥界神として崇められた。これらの話は、粘土板に楔形文字で記され後世に遺る、ほぼ神話と言えよう。しかし、伝説や碑文の中でギルガメシュと共に登場するエンメバラゲシの実在性が確実視されている。ギルガメシュもBC2600年頃には実在していた。

「ギルガメシュ叙事詩」には、人間的な友情や、自然との戦い(大洪水)、不死の追求など人間が古代から切実に感じる伝説を織り込んだ、まさに古代メソポタミアの文学作品である。しかしながら、英雄ギルガメシュが、実在したウルクの王であるということは、欧米や日本の研究者の間では通説となっている。

現在、『ギルガメシュ叙事詩』として遺るのは、新アッシリア時代のアッシュルバニパルの図書館から出土した12枚の書版から成る。BC1300年頃〜BC1200年頃にまとめられた「標準版」で、「アッシリア・バビロニア語Assyro-Babylonian」とも呼ばれ、アッカド語で記されている。『ギルガメシュ叙事詩』というタイトルは、現代の命名で、シュメールの原版では、通常、出だしの文言を題名とするため、その原題は、『深淵を覗き見た人』もしくは『すべてを見たる人』であった。

『ギルガメシュ叙事詩』では、古代メソポタミア都市国家キシュKish(現;テル・アル・ウハイミル。イラク共和国バービル県内のバビロン遺跡の東12kmに位置する)の包囲を撥ね退け、その後フンババを征伐し、その際に杉をウルクに持ち帰ったとされる。

シュメール王名表によれば、ウルク第1王朝第5代の王として126年間在位とあるが、その在位年数の信憑性は極めて低い。この在位期間は神話的な発想であるが、BC2750~BC2600年、シュメール初期王朝Ⅱ期、ウルク第1王朝における紀元前2600年頃の人物とされている。

『ギルガメシュ叙事詩』は、主人公ギルガメシュはウルクの王であると共に英雄であり、その権力は強大となり、ウルクでは彼に敵うものはいなかったと記す。ライオンを捕ら、ペットのように扱うなどの様子が記されるなど、その能力は絶賛されていた。

ギルガメシュは、その権力に溺れ暴君となり、都の乙女たちを奪い去るなど悪行を重ねる。それに耐えかね、ウルクの人々が神々に訴えると、大地の女神アルルは粘土からエンキドゥという野獣のような猛者を造り上げた。ギルガメシュとエンキドゥは長い間、取っ組み合った末、互いに相手の力を認めて抱き合う。ここに互いを認め合い無二の親友となる。それから、ギルガメシュは己の行動を改め、エンキドゥなどの人々と行動を共にするなど、王政も穏やかになり民から愛される王となる。

ある日、ギルガメシュとエンキドゥは杉の山を見ていた。杉とバッルックの木々が密集して、入る隙間がないほどであった。そこは神々の棲家、女神たちの座所であった。

1羽の鳥が森全体に(通る鳴き声で)鳴きはじめた。一匹ののセミがかまびすしい音を立てた。ヤマバトはさえずり、キジバトは答えて鳴く。母サルは大声で歌い、子ザルはキーキー叫ぶ。

彼らは毎日フンババの前で大音響をとどろかせる。杉がその影を落とし、恐怖がギルガメシュに落ちた。鳥肌が彼の腕をとらえ、すくみが彼の足を襲った。エンキドゥは]彼がギルガメシュに言った。「さあ、森の中に入ろう!」「あなたの手を開け!そして戦いを始めよう!」

ギルガメシュは、エンキドゥに言った。 「私の友よ、なぜ、私たちは臆病者のごとく震えているのか?」 「私たちは、あらゆる山を越えてきたのではないか?」

「私たちは光を見るだろうか?」 私の友は戦いを熟知している者であり、格闘を体験してきた者であって死を恐れない。 「あなたの叫びが太鼓のごとく大きく響くように」

「あなたの腕から鳥肌が失せるように、あなたの足からすくみ が去るように」 「私の友よ、互いに手をしっかりつかめ! 私たちは一人のようになって…」

「あなたの心が戦いに向かうように」 エンキドゥは、ギルガメシュに言った。 「私の友よ、杉の森の守護者であるフンババを、 彼をやっつけろ! 彼を殺せ!彼の意識をなくせ!」

最高のエンリルが、それについて知る前に、そして偉大な神々が怒る前に… ニップルのエンリル、ラルサのシャマシュ、永遠の伝説を打ち立てよ…

沖積平野であるメソポタミアでは、支配者たちは、自らの権勢を誇示する巨大な建造物建設のために遠くの産地に遠征して石材や木材を調達しようとしていた。

『ギルガメシュ叙事詩』の主人公、メソポタミア南部の都市国家ウルクの王ギルガメシュも、その盟友で野人のエンキドゥと共に、はるか北西のレバノン山地に赴いて、杉の森を守る精霊フンババを殺害して大量の杉を伐採し、それらを筏に組んでユーフラテス河を流し下る。ウルクに帰還したギルガメシュは、この「武勇」によって「英雄」として喝采を浴びるが、神々の目にはこの武勇は暴挙と映った。

ウルクに帰ると女神イシュタルがギルガメシュの英姿に魅せられて誘惑する。ギルガメシュがその誘いを断ると、怒ったイシュタルは天の神アヌに強要して、天の牛を送らせウルクを滅ぼそうとする。ギルガメシュとエンキドゥは今度も力を合わせて戦い、天の牛に打ち勝った。

しかし神々はエンキドゥにフンババと天の牛を殺した償いに死を宣告、エンキドゥはギルガメシュに見守られて息を引き取る。この時、ギルガメシュはかつてない悲しみを表した。

残されたギルガメシュは永遠の命を求め「不死の草」を探す旅に出た。 悩めるギルガメシュは荒野をさまよい、やがて、女主人と出会う。女主人はギルガメシュに言った。

「ギルガメシュよ!あなたはどこまでさまよい行くのです。あなたの求める生命は見つからないでしょう。神々が人間を創られたとき、人間には死を割りふられたのです。生命は自分たちの手のうちにとどめておいて、ギルガメシュよ、あなたはあなたの腹を満たしなさい。昼も夜もあなたは楽しむがよい。日ごとに饗宴を開きなさい・・・

あなたの手につかまる子供たちをかわいがり、あなたの胸に抱かれた妻を喜ばせなさい。それが人間のなすべきことだからです」 それでもギルガメシュは安らぎを得ることができなかった。ギルガメシュは旅を続ける。そしてついに、永遠の生命をもつウトナピシュティムの元へ。

ギルガメシュはウトナピシュティムに、どうすれば永遠の生命が得られるのかを尋ねた。ウトナピシュティムは答えた。 「ギルガメシュよ、お前に秘事を明かそう。そして、神々の秘密をお前に話そう。シュルッパク(ウルクの北)は、お前も知っている町だが、ユーフラテス河の河岸にある。それは古い町で、町には神々が住んでいた。彼らが、大いなる神々に洪水を起させたのだ」

シュルッパクの町の中に神々が住んでいた。 神々は言った。 「シュルッパクの人、ウバラ・トゥトゥの息子よ(ウトナピシュティムのこと)、家を壊し、舟をつくれ。持ち物をあきらめ、おまえの命だけを救え。すべての生き物の種子を舟に運び込め。お前が造るべきその舟は、その寸法を定められたとおりにせよ」

「内側も外側も瀝青(アスハルト)を塗りなさい」 7日目に船は完成した。 一日中、台風が吹いた。風は強く、速さを増し、戦いのようにお互いに見定めることができない。人びとは天からさえ見分けられなかった。神々は洪水に驚きあわてて、退いてアヌの天へと登って行った。

さらに、天地をかき乱す大洪水が続いた。6日6晩、風と洪水が押しよせ、台風が大地を踏みにじった。7日目なると、海は静まり、嵐はおさまり、洪水は引いた。そして、すべての人間は粘土に帰っていた。

ニシル山に、船はとどまり動かなくなった。7日目がやってくると、私(ウトナピシュティム)はハトを解き放った。ハトは立ち去ったが、舞いもどった。休む場所が見あたらないので、帰ってきた。私はつばめを解き放った。つばめは立ち去ったが、舞いもどって来た。つぎに、私は大ガラスを解き放った。大ガラスは、陸地を見つけ、ものを食べて帰って来なかった。

(ニシル山は、トルコ国境付近のクルディスタン山脈に、同じ名前の山があったことが、新アッシリア時代の史料に記されるが、詳しい関連は不明)

こうして、ウトナピシュティムは水が引いたこと知る。

(「シュルッパク」は実在した町で、現在のテル・ファラ遺跡。実は、ここで「シュメール王名表」が出土した。それによれば、シュメールに大洪水が起こり、その後、ウルク第1王朝が興り、その第5代王にギルガメシュが即位した。シュメールの都市キシュ・シュルッパク・ウルクで、洪水によって生じた地層が発見されている。しかも、時代も一致する。仮に、ギルガメシュ叙事詩が創作だったとしても、史実を元にしているようだ)

予想外の大洪水となり地上の神々も慌てふためき、天に逃れた。旧約聖書が書き留め「ノアの方舟」などにおける一神教の神も、独裁者のごとく人間的な感情が剥き出しであるが、古代の神々は、特に多神教の神々は実に人間臭く滑稽的でもある。この部分が、旧約聖書の創世記「ノアの方舟」ではカットされた。『ギルガメシュ叙事詩』では、想定外の事態に神々はパニックに陥る。

神々は犬のように縮こまり、外壁に身をひそめた。女神イシュタルは人間の女のように叫び喚いた。 「古き日々は、見よ、粘土に戻ってしまった。私が神々の集いで禍事を口にしたからだ。なぜ、神々の集いで、禍事を口にしたのだろう。この私こそ人間たちを生み出した者であるのに。魚の卵のように彼らは海に満ち満ちた…」

アヌナンキの神々は、彼女とともに泣いた。 「イシュタル」は性愛をつかさどる女神で、シュメールの最上位の神々、神々の始祖アヌ・神々の指導者エンリル・水神エアの3柱に匹敵するほどの信仰と権限を得ていた。

特異な存在アヌナンキは上級の神々を集合的に表す言葉だ。人間が死滅したことを、神々が、嘆く様子が記されている。 ウトナピシュティムが、神に献げ物をすると、そこに、神々がやってきた。そして、神々の王アヌは言った。

「この日々を心に留め、けっして忘れはしまい。神々よ、犠牲の方へ来てください。エンリルは犠牲の方へ来てはならぬ。なぜなら、彼は考えなしに洪水を起こしたからだ。そして私の人間たちを破滅にさせた」

そこに、エンリルがやって来た。そして、船を見るなり腹を立てた。下級のイギギの神々に対して、心は怒りで満たされた。 「生き物が助かったというのか。一人も助けてはならなかったのに」

(イギギは、メソポタミア神話においては、上級の神々(アヌンナキ)に支配される下級の神々を表す。シュメール語では「見る者」の意味がある。 あるときイギギが、シャパトゥ(安息日)にストライキを起こし、世界を維持するための作業を続けることを拒んだ。エアは人間を作って作業をさせ、神々が働かなくともよいようにした。エアは創造・知識・工芸を司る神、地の王として知られている)

ニヌルタは口を聞いて、勇ましきエンリルに言った。 「エア以外の誰がそんなことを企む。エアだけがすべてを知っている」 エアは、エンリルに聞く。

「神々の師である君が、なぜ、考えなしに洪水など起こしたのだ。罪ある者には彼の罪を、恥ある者には彼の恥を負わせるべきだ。だから、根を絶つ必要などないはずだ。

それに、ウトナピシュティムに、神々の秘密を明らかにしたのは私ではない。ウトナピシュティムに夢を見せたら、それで神々の秘密を見定めたのだ。 今となっては、彼(ウトナピシュティム)のために助言をしてやるべきではないのか」

そこで、エンリルは船の中へ入って行った。彼は、ウトナピシュティムの手を取って乗船させた。その妻も乗船させ、夫の傍らに跪かせた。祝福するためにその間に入り額に触れ、エンリルは言った。

「これまでウトナピシュティムは人間でしかなかった。今より、ウトナピシュティムとその妻はわれら神々のごとくなれ!」 こうして、ウトナピシュティムは永遠の命を得たのである。

楔形文字の解読は1861年から始まっていたが、世界を驚かす発見は1872年に発表された。イギリスの考古学者でアッシリア学者でもあるジョージ・スミスが、ギルガメシュ叙事詩を解読し、聖書の「ノアの箱舟」と同じような大洪水伝説がこの叙事詩のなかにも記されてることに気付いたのだ。それまで、ヨーロッパの人々は「聖書」こそ世界最古の物語であると信じており、それより以前に原型ともいえる物語があったことに驚愕した。

解読が進むにつれその文学性に注目が集まり、19世紀末には更に研究が進み、1891年、その登場人物の名が「ギルガメシュ」と初めて正確に読むことに成功した。その後、各国語への翻訳研究が進むと、『ギルガメシュ叙事詩』が世界各地の神話や民話の典型的なモチーフとなっていることが分かった。

実在のギルガメシュ自身に関する考古学的史料は未だ発見されていない。

目次へ

シュメールの都市国家は、BC2300年頃、同じセム語族アルム系のアッカド人によって征服された。アッカド人はアッカド語では「アムル」、シュメール語では「マルトゥ」、元々、メソポタミアの西の地域を指す地名であった。やがて、西の方角をアムルもしくはマルトゥと呼ぶようになると、メソポタミアから見て西方にあるシリア北東部に位置するビシュリ山Jabal Bishriの周辺を中心に遊牧民として生活していた人々を、メソポタミアの粘土板文書がアムルAmurruもしくはマルトゥMar-tuの本拠地と呼ぶ地域となり、それを旧約聖書では、『アモリ人の原郷』と記した。

アッカドは、BC2350年〜BC2294年頃、メソポタミア南部を占めるバビロニアの北半分の地域、またはそこに興った最古の帝国名となった。アッカドには、アッカド語を話す人々が定住した。中心都市はアガデ(アッカド)、南側にシュメール、北西側にアッシリアが接している。アッカド王サルゴンがシュメールとアッカドを統一してアッカド王国(BC2350年頃~BC2150年頃)を樹立した。 シュメール文明を取込み、チグリス川とユーフラテス川の間を中心に栄えた。

サルゴン1世は、都市国家キシュを抑え、キシュ王から王位を奪い、ウルクの戦いで、当時シュメール最大の地域国家を築いていたルガルサゲシ(ウルク第3王朝の王)を捕らえ、その領土を併合した。そこを起点にメソポタミア全域におよぶ、中央集権的な都市国家の最初の支配者となり、「シュメールおよびアッカドの王」と呼ばれた。その碑文には「上の海(地中海)から下の海(ペルシア湾)まで」を支配したとある。

サルゴン1世は、国家的統合後には、アナトリア半島から肥沃な三日月地帯にかけて、交易を積極的に行った。サルゴン王時代の楔形文字が刻む粘土板文書には、インダス文明地域を示すと言われる「メルッハ」や、アラビア半島の東端のオマーン、ペルシア湾のバーレーン島とも交易を行っていたことが記されている。

BC2350年頃のメソポタミアのサルゴン王の碑文には、「メルッハの船、ディルムンDilmunの船、マガンの船を波止場につないだ」という記載がある。別の粘土板文書には、「メルッハから金・銀・銅・紅玉髄(べにぎょくずい)・黒檀などがもたらされた」とある。このメルッハが、インダス文明を意味し、メソポタミア文明にとって重要な交易相手であったと考えられている。オマーン北部のアフダル山地にあったマガン国が、BC2500年頃からアフダル山地で銅を採掘し、遠く離れたメソポタミアへ輸出していた。

バーレーン島は先史時代からの集落があり、既にBC2000年以前に、メソポタミアとインダス文明を繋ぐ中継貿易港として繁栄していた古代文明ディルムンによる外洋交易が行なわれていた。巨大な沖積平野の南メソポタミアには、金属や貴石・石材といった文明生活を営むうえで必要な資源が殆ど存在せず、ディルムンの商人の手によって、銀・銅や砂金、象牙・ラピスラズリ・紅玉髄・黒檀・真珠など大量の物資が運びこまれていた。

アッカド帝国は経済的にも発展した。サルゴン1世一代で、「四方領域」、アッカドを囲む北のアッシリア、南のシュメール、東のエラム、西のアムル人の地を服属させた。

アッカド王朝は11代約180年続いたが次第に衰退し、BC2150年頃、バビロニアの東北に起こった、ザーグロス山脈の蛮族グディ人による侵略を受けて滅亡したと言う。そのグティ人の実態が、単一の大きな政治集団としての広がりはなく、その勢力範囲は極めて限定されていたと推定されている。地名として、イラン高原南西部にはグティウムGutiumと呼ばれる地方があり、アッカドの王達は度々そこへ遠征していた。

アッカド王朝末期の政治混乱は、この時代以降、アッシリアのアッシュール(アッシリア帝国の発祥地、この都市の守護神名。アッシリアの国家神となる)やバビロニアのニップル(ニップルはバビロニアの諸都市の中でも特に早期に形成された都市の一つで、その居住はBC6千年紀のウバイド期にまで遡る)など、メソポタミアの広域にわたる都市国家が自律的発展を遂げ、都市国家相互間の軍事情勢が大きく変動し、それが強く影響していたようだ。

テル・レイランTell Leilanは、現在のシリア北東部にあるメソポタミア文明の都市国家遺跡がある。古代のアッカド帝国ではシェフナShekhnaと呼ばれ、後にアッシリアの都シュバト・エンリルShubat-Enlillが置かれた。

1970年代以降ユーフラテス中流域ならびにハブル流域に点在する大型遺跡の発掘調査が進み、それらの遺跡から楔形文字史料が多数発見された結果、前2千年紀の同地域についての詳細が急速に明らかになった。ハブル川上流域にあるテル・レイラン(シュバト・エンリル)では、100点を超えるBC2千年紀の粘土板文書が発見された。しかもハブル川下流域にあたるテル・タバン(タバトゥム)など、点在する大型遺跡の発掘調査が進み、それらの遺跡から楔形文字史料が多数発見された結果、ユーフラテス川中流域とハブル川の流域は、メソポタミアとシリアを結ぶ回廊として歴史的に重要な役割を果たしてきたことが知られた。

しかし約4100年前に大きな旱魃が起き、その規模は地中の虫などの生物すら生きられないほどのものであった。この後の時代の90cmほどの堆積物の層には、人間の居住の痕跡が一切見られない。これがアッカド帝国の後期に北メソポタミア一帯が放棄された原因や、アッカド帝国の凋落の原因を探る糸口を与えてくれる。

アッカド帝国が滅亡したBC2150年頃の冬のメソポタミア地域は、極度に乾燥し、寒冷な気候だったことが分かった。この気候による旱魃が、作物に深刻なダメージを与え、飢饉や社会不安を引き起こしていた。これは気候変動が文明の盛衰に影響を与えた最古の例とみられる。弱体化したアッカド帝国は周辺の部族の餌食となり、侵略により滅亡したと考えられる。

アッカド帝国の滅亡と同じ時期に世界規模の旱魃が起こり、複数の文明が破滅した「メーガーラヤンMeghalayan age(完新世後期)」と呼ばれる時代が始まったとされている。メーガーラヤンは地中海東部・メソポタミア・インダス川流域・長江流域で200年にわたって続き、人類の文明を破綻させた干魃の時に始まった

その一方、上流域では永年にわたる森林の伐採などにより土壤の崩落が進み、河川に流入した土が下流に堆積することにより運河や潅漑用水路が閉塞された。この沈泥には塩類を含んでおり、これが塩害を加速させた。既に、気候の乾燥化が進む状況下で潅漑を続けていたため、潅漑用水に含まれる塩類が水分の蒸発によって次第に土壤に蓄積し、BC2000年頃には、塩類に弱い小麦の収量が極端に減少、そのため大麦に変わったが、その収穫もままならず、塩類に強いナツメヤシの作付けのみとなった。

また、後背地の農村の人口が都市に集中拡大する中で、BC2700年頃メソポタミア南部のウルに大規模な都市が建設されていた。

その後、メソポタミアは再びシュメール人が独立し、ウルを拠点にウル第3王朝が出現する。アッカド時代の遺品としては、スサで発見されたBC2220頃の「ナラム・シン王の戦勝碑」(ルーブル博物館蔵)が有名である。ナラム・シン王(在位;BC2254年頃~BC2218年頃)はサルゴン1世の孫で、第3代の父マニシュトゥシュが宮廷陰謀によって暗殺されたのち、アッカド王朝4代目として即位した。この碑はBC12世紀にバビロニアに侵入したエラム王シュトゥルク・ナフンテが、元々はシッパルにあったのを、スサに持ち去り、スサの発掘で発見された。

4代目のナラム・シン王が、山岳地の蛮族と戦って勝利を収めたことを記念して作られた戦勝碑である。当時、キシュやシュメールの諸都市が独立し、アッカド帝国は一時衰え、祖父サルゴンと同じ「アッカドの王」から再出発した。王はまず東南方面の商業の要衝エラムを征服し、サルゴン時代の栄光を取り戻した。ナラム・シンは新しい王号『四方(世界)の王』を称して自己の支配権の大きさを誇示した。

エラム人の系統は不明であるが、BC22世紀頃、イラン高原の南西部、後のアケメネス朝の都スサを中心とした一帯で起こり、イラン高原に、最初に居住していた民族の一つである。ナラム・シンは、このエラムを征服した。指揮官の功績に報いこの地の総督に任じ、「強き男」の称号を与えた。エラム侵攻以後、セム人が、メソポタミア最南部地方にも広く住むようになった。

ナラム・シンは、多くの外征を企て、王朝版図を最大としたが、南部都市を中心とする大反乱が発生し、東方の蛮族グティ人も王朝内に侵入を開始していた。

ナラム・シンの治世37年、その子シャルカリシャリShar‐kali‐sharri王(在位;BC2217年頃~BC2193年頃)の治世25年、5代142年の治世年数は、ほぼ信頼しうる。1度の兄弟相続を除いて親子継承が行われ、かつそれぞれ在位は相当長い治世年数であった。各王の即位時や治世末期の宮廷陰謀とシュメール都市の大反乱、またたび重なる蛮族侵入にもかかわらず、5代142年にわたって王国が維持された。

「ナラム・シン王の戦勝碑」は、高さ2mの大きな砂岩の一枚岩にレリーフされている。左側の山を登って進軍して行くのがアッカド軍の兵士たち、その先頭で悠然と歩む雄大な人物がナラム・シン王である。王の兜には神性を示す角飾りがあり、右手に槍、左手に弓矢を持ち力強く歩を進める、その足元には敵兵が踏みつけられている。この石碑は、ナラム・シン王によるザークロス山脈の中央部で放牧を営むルルビ族の征服を祝ったものである。

ナラムシンは四方の征服を誇り、「四方世界の王」の王号を使用し、自らを神格化したが、息子のシャルカリシャリ王は、「四方世界の王」の王号も神格化も継ぐことはなかった。アッカド王朝は、シュメールの伝統的王権観を引継ぐ王朝であった。ナラムシンだけがその例外だった。シャルカリシャリは、先々代までの伝統的王権観に回帰した。彼は、王権の権威を最高神エンリルに選ばれることに求め、自らを「エンリル神が愛する子、強き者、アッカドとエンリル神の統治下にある人々の王」と名乗った。

シャルカリシャリの後、アッカド王朝が没落することを考えれば、2代目と4代目の治世にも内乱の記録が残されているが、シャルカリシャリ治世も内乱があったようだ。ウルクとナグスが反乱を企て、鎮圧されたことや、ラガシュ出土の行政経済文書が支配者の言語アッカド語ではなく、再びシュメール語で書かれ始めている。

シリア方面の遊牧民だったアムルは、シャルカリシャリ治世においてはそれほどの脅威ではなかった。アムルとの戦場もシリア領域だった。ウル第3王朝滅亡後に、メソポタミア各地に成立したイシン・ラルサ・バビロン・マリなどの諸王朝はいずれもアムル系の民族によって成立した。彼らは互いに覇権を争う競合関係にあった。ただし、未だ、アムル人が統一して、メソポタミアで権力を握るに至っていない。アムル人の中でも有名な人物、アッシリアのシャムシ・アダド1世やバビロンのハンムラビの登場を待たなければならない。後世、ハンムラビは自らを「アムルの王」と称した。

エラムとの戦場はアクシャク(BC1770年頃のマリ文書には,その位置をエシュヌンナの近くと記す)だった。アクシャクはティグリス川の中流部にあり、アッカド地方の入り口に当たる。ここを突破されたら王朝は滅亡の危機に晒されることになる。エラムの侵攻はアッカド地方に甚大な影響を与える王朝が滅亡する主要因になりえた。

グティ人の名が、最初にこの時代史料に現れるのはアッカドのシャルカリシャリi王の治世で、グティ王を捕らえたという記録があるが、ザークロス山脈方面からメソポタミアに侵入したという以外、殆ど何も知られていない。ただ、シャルカリシャリからラガシュ市にいるアッカドの高官に宛てた手紙に、グティが家畜を略奪した場合の対処について書かれている。これより治世中にグティがシュメール地方を跋扈していることがわかる。また、この手紙より少なくとも、この当時はラガシュ市はアッカド王朝の支配下にあったことが確認された。

シュ・ドゥルルがアッカド王朝の最後の王である。シュメール王名表によると在位は15年になる。この時代にキシュ・ツツブ・エシュヌンナを含むアッカド領が大幅に減少し、この頃になるとウルク・ウル・ラガシュなどの南部の都市国家が独立を宣言した。アッカドの崩壊の実際の状況は、王名表に書かれていない。ザークロスのグティ族が、独自の支配領域を確立したことによる。楔形文字の史料によると、グティ人による行政は農業の維持管理や記録・治安などについてあまり関心を払わなかったようだ。彼らはメソポタミア放牧のため全家畜を解放したが、依然として寒冷化と旱魃が続き飢饉が常態化し、穀物価格の高騰は収まりようがなかった。

グティ人はシャルカリシャリの死後、衰退と混乱期に入ったアッカド王国に、BC2150年頃、バビロニアの東北からの侵略しアッカド王国を滅亡させた。グティ人はそのまま南メソポタミアの大半を支配したが、ラガシュなどのように、その侵略を阻み独立を保ち、アラビア半島の東端のオマーンやペルシア湾のバーレーン島などとの従来の交易を維持し、ペルシア湾からチグリス川・ユーフラテス川を遡上し、シリアを経てパレスチナやエジプトへとたどる半円形の肥沃な三日月地帯を舞台にする多国家間の貿易の一角を担い繁栄する都市国家も少なからず存在していた。グティ人は、グティ王朝を建てバビロニアの大半を支配したが、その歴史の殆どは不明である。BC 2130年頃、ウルク第5王朝のウトゥ・ヘガル王によってウルクから駆逐され、それとともにバビロニアの支配は終った。ウトゥ・ヘガルの娘婿で、ウル第3王朝の初代王になるウル・ナンム(在位:BC2112年頃~BC2095年年頃)の治世の間には、グティ人はメソポタミアから一掃された。

やがてメソポタミアでは、シュメール人のウルクの軍事司令官であったウル・ナンムが自立して、ウル第3王朝を建国した。ウル・ナンムはウルク第5王朝の王ウトゥ・ヘガルの娘婿として、ウトゥ・ヘガルの生前にはウル市の知事として神殿に関係する仕事にも従事などしていた。ウトゥ・ヘガルの没後には、ウトゥ・ヘガルの後継者の地位を固め、ウルの王となった。これをウル第3王朝という。

建国者ウル・ナンムが、バビロニア全土とその周辺地域を支配する統一国家建国の段階に入ると、「国家の防衛と豊饒・平安の確保に加えて、新たに正義の維持が王の責務に加わった。神殿を建設し神々を祀り、運河や灌漑施設を造営する。第2代シュルギの時代までには、行政機構が整い、王権の神格化も進んでいった。

近年、この時代の楔形文字で粘土板に書かれた法律が多数発見され、それらはシュメール法典と総称された。その世界最古の法律は、『ウル・ナンム法典』とも呼ばれている。後のハンムラビ法典のもとになったものとして注目されている。しかも、法に基づく行政や裁判が行われていた。そのため膨大な行政・財政・租税・裁判などを記録した粘土板が出土している。ウル第3王朝は「最初の官僚制国家」と言われている。

法典編纂は、統一国家確立期の王の責務として、社会正義を王権の理念とする事業となった。シュメール語で「正義」を意味するシサsi-saという単語は、元々神々に対する秩序維持の責務を意味していたのが、ウル第3王朝時代になると、人間と人間の関係を律するものとして、ウル・ナンムは、それを王権理念として前面に押し出し、新しい時代の到来を示した。

|

| アンマンは、旧約聖書にアンモン王国の首都ラバスアモンと書かれ、 イスラエルのダビデ王がウリアを殺害したのがこの地。 当時、この町は要塞の塔に囲まれていたが、ダビデ王の攻撃に対してはほぼ無力であった。 ダビデ王によりアンモン王国は崩壊した。 |

|

| ヨルダン川にも比較的近く、イエスが洗礼を受けたとされるワディ・ハラールWadi Kharrarまで自動車で45分ほどであるため、多くのキリスト教徒が訪れる。 |

彼らとの戦いがウル第3王朝衰退の一因ともなったが、一方で傭兵や労働者、更には商人や役人としてメソポタミア全域に浸透していた。ウル第3王朝の末期にはウルの上級の役人にもアムル人が採用されていた。BC2千年紀に入ると、メソポタミア各地でアムル系によってますますセム化されていく過程で、イシン・ラルサ・バビロン・エシュヌンナ・マリなどの5つの都市国家が有力になった。

ウル第3王朝は5代約100年続いた。ウル第3王朝の第4代王のシュ・シン王は、シュメール王名表ではアマル・シンの息子とされているが、先々王シュルギの息子であった。彼はエラム方面の軍事司令官として東部の都市デールに駐留していたが、王位に即いた兄弟であるアマル・シンと対立し、BC2038年頃、アマル・シンを倒して王位を簒奪した。

その名前は「シン神の人」を意味する。ウル第3王朝はシュメール系の王朝とされているが、その名前はアッカド語であり、メソポタミアではアッカド語が既に普及していたことを示す。

BC2034年、北西部の属国シマヌムが反乱を起こし、西からはアムル人の侵入が次第に勢いを増し、東ではエラムのザブシャリ国とスウ国を中心に反乱が勃発した。

シュ・シンはアムル人に対応するために北西にムリク・ティドニム(ティドニムを阻止する要塞)を築き、日干し煉瓦で造る見晴台と烽火台を備えた。ティドニムはアムル人の部族ディドニム族を指す。狼煙(のろし)は、物を焼くことで煙を上げて、離れたところから各種情報を伝達できる。夜間など煙が見えない場合は、火そのものを使う。燃やす物によって、煙の色を変え、煙の色の組み合わせや燃やす順序次第では、複数の意図が伝えられる。モンゴルのチンギス・ハーンの帝国でも、狼煙の連携による情報通信が行われていた。

その伝達速度は時速140kmに及んだという。煙の元としては、羊の糞や地上に染み出した石油(ネフトザグと呼ばれる)などが使われた。ネフトザグと乾燥した動物の糞、各種枯れ草などを混ぜ合わせ、特殊な色をつけて狼煙をあげている。その色で、何が来たか、その兵力などを判断する。古代の人々は、その生育環境のおかげで視力が2.5を超えており、はるか彼方のものを見ることができた。沙漠や草原では狼煙を使う通信手段が一番有効であった。北西部の属国シマヌムと東のエラムの反乱を鎮圧して王朝を保った。

彼の死後、息子でありウル第3王朝最後の5代王なるイビ・シン(在位;BC2028年~BC2004年)が跡を継いだ。BC2022年、ウル地方で大規模な飢饉が発生し、国内経済は大混乱に陥った。イビ・シンの高官アムル系のイシュビエラがイシンで独立する。その治世の末年にはその配下の武将に支配地域の大部分を奪われた後、BC2004年頃、東方から侵入したエラム人によってウルは陥落した。

ウル市は物資の不足に困窮する最中、城門が突破され、都市は破壊された。当時のウルの遺跡からは大規模な破壊の跡が確認されている。 王は、エラム人によってアンシャン(BC3千年紀、エラムの首都)へと連行され、その後、消息が絶たれた。これをもってウル第3王朝は滅亡した。

セム語系アムル人がメソポタミアに樹立したバビロン第1王朝(古バビロニア;B.C.1830~B.C.1530)、首都はバビロン。その6代の王ハンムラビHammurabi(在位;BC1792年~BC1750年)のとき、全メソポタミアを統一して中央集権国家に発展した。その統一の下で、シュメール人はアムル人に完全に吸収された。

元々、チグリス・ユーフラテス両河は水源地帯の雪解けにより定期的に増水するため、灌漑用水を兼ねた運河を整備することで豊富な作物の収穫量が得られた。初期の開拓地や文化から、BC3500年前頃に多様なメソポタミア文明がつくられた。エジプトなどよりも早く農業が行われた地域として知られている。 地域的に、北部がアッシリア、南部がバビロニアで、バビロニアのうち北部バビロニアがアッカド、下流地域の南部バビロニアがシュメールとさらに分けられる。南部の下流域であるシュメールから、上流の北部に向かって文明が広がっていった。当初は、土地が非常に肥沃で、数々の勢力の基盤となったが、森林伐採の過多などで、上流の塩気の強い土砂が流れるようになり、農地の砂漠化が起きた。

作物の収穫量の漸減は、シュメールの都市国家を次第に疲弊させていった。メソポタミアという地域は、山などの天然の要塞がなく非常に開放的な大地が広がる。天然の要塞がない守りにくい地形も、シュメール人の滅亡と深く関わった。地政学的に防御に不利な地域がメソポタミアであり、シュメール人は、ウル・ウルク・ラガシュなどの都市を城壁で囲った。

シュメール人は自らの高度な文明を誇っていた。シュメー ル人とアッカド人の住む領域はカラムka1am、その周辺領域はクルkurと明確に 区別していた。しかしながら少数民族であった。文明の中心における開放的な地形が、他民族の流入を容易にし、やがて加速化する。シュメール人も次第に同化していった。

アッカド人がメソポタミアを統一した時に、公用語はアッカド語となった。これによりシュメール語を話す人が減り続け、ウル第3王朝が滅亡した時には、シュメール語を話す人が殆どいなくなっていた。数の論理で多民族に圧倒されて、その中に埋没していった。

交易と産物の特化が、メソポタミアに都市文明を興隆させた。この経済環境から群生した都市または都市国家の中に市場が各種数多く形成された。実際、メソポタミアの都市は特定の市場だけに集中するのではなく、郊外にある交易港・商館(古代シュメールの貿易所)、城門や通り、倉庫付近においても取引されていた。メソポタミアの中心地域は、チグリス・ユーフラテス両大河の下流域に形成される沖積平野(バビロニア)と、メソポタミア南部より雨量が多いため、天水による農耕が可能となる中流域のアッシリア・ハブール盆地とで構成された。そしてこれら地域の外縁部は、農耕に不向きな山岳地帯と砂漠が切れ目なく続く。東のザークロス山脈、北のアナトリアのクルディスタン山脈、西端のシリア砂漠と南端のネフド砂漠、さらに地中海に接するシリア・レバント地方と、ペルシャ湾周辺の地域のバーレーンとオマーンがこれらに付け加わる。

両大河に挟まれたメソポタミアは、少ない降水量ながら肥沃な土壌に灌漑を施すことにより高収穫量の多種の農産物が得られる穀倉地帯であり、その周辺部では牧羊から得られる羊毛を原料に毛織物業が起こり、特産品として広く輸出されるほどに早くから発展していた。

他方、鉱物・石材・木材などの一次的資源は域内で産出されないため、これら資源は外縁部の山岳や高原地帯からの輸入に頼っている。この構造的といえる生産物と資源の偏在が、早くからメソポタミアに交易を発達させた。交易の必要性が、その担い手となる商人の活躍を促し、付随して商業上の技術と制度の高度化をもたらした。

メソポタミアでは早い時期から都市国家が成立し、それらが競合しながら領域国家、やがて帝国へと発展していく。いずれにしても、国家の基本的単位が、分立する都市国家のエリアにあることは変わらず、ひとたび統治機構が衰退、もしくは崩壊すると、有力な都市を中心にしたより小規模の独立の国家群に分解していく。そうした統治体制の変遷にもかかわらず、国家の交易への重要性は一貫しており、交易要路の確保や外縁地域との通商関係の維持などは時代を通して喫緊の課題であり続けた。

交易の拡大は、豊かな生産量に依存する。メソポタミア地方では、専業化と分業化による効率的なサプラインチェーが確立し、ウバイド期(BC5000~BC4000)の後半には、南メソポタミアと他の地域をつなぐ物流網が完成していた。ウルク期はこれを引き継ぎ、さらに拡大し各地に都市化を促していた。村落の展開と、人口集積地として中心に位置する都市に、首長制度が展開していったウバイド期を経て、ウルク期の後期(BC3500~BC3100) には、大きく大都市・中小都市・村落が放射線上に展開する形で、領邦的な都市国家群が増加していった。

ウルク期中期(BC4千年紀中頃)までの物流は、主に河川の舟運を利用していたが、この時期以降、荷車を使用した陸運も盛んになった。車輪と荷車の開発と同時に、野生ロバが家畜化され、橇や荷車の牽引に活用され始めた。

中部メソポタミアのテル・ルベイデではウルク中期 の、ハブーバ・カビーラ南ではウルク後期の、家畜化されたロバの骨が検出されている。また、パレスチナ地方の墓からは、籠を背中に積んだロバ形模型が出土した。ロバが荷物の運搬に利用されていた。さらに、ロバの引く荷車の車輪らしき土製品がウルで発見され、荷車はロバの家畜化とともに、既にウルク期後半には利用されていた。

目次へ

ウルク前期(BC4千年紀初頭)になると、還元焔で焼成された灰色磨研土器が登場してくる。焼成の初段階に酸素を十分に供給し、途中でこれを断つと、一酸化炭素の多い還元炎が生じ、製品は灰色に仕上がる。最後に焚き口を密閉することで窯体(ようたい)内は、酸欠状態となり、閉ざされた窖窯(あながま)の中では酸素の供給が不足するが、焼成温度は1200~1300℃と高温となり、その高熱による燃焼が進む。燃料に酸素が十分に行き渡れば、二酸化炭素と水になる。酸素が不足すると一酸化炭素と水素が発生する。これにより粘土の成分にある酸化物から酸素を奪う、つまりは還元することで二酸化炭素と水になる。

特徴的な灰色は、粘土中の赤い酸化第二鉄(Fe2O3)が還元されて酸化第一鉄(FeO)に変質するために現れる。それまで不安定だった土器の焼成技術が改良されて、意図的に還元焔を操作して硬質の灰色磨研土器を焼き上げるまでになった。そこには熟練度の高い専門の土器職人による技術の体得があって初めて可能になる。 ウバイド終末期(BC4200年頃)の頃までの土器は野焼きで作られていた。そのため焼成温度が、800~900度と低いため、硬度が足りなかった。

そのウバイド土器には、土器を成形する際に紐状の粘土を数段積み重ねる痕跡が残る。粘土紐は大体において水平に積まれており、輪状の粘土紐が何段か積み上げられていく輪積み技法で成形されたと想像される。

ウバイド土器の表面、とくに内器面を観察すると、微細な亀裂がところどころに横走りしている。これは、土器を成形する際に紐状の粘土を数段積んだ痕跡を示す。

ウルク期初頭の土器生産の段階になると、職工の専門分化が行き渡り、土器づくりに集中できる専用の工房が出現し、本格的な専業化が始まっていた。

そして、ウルク中期(BC4千年紀中頃)になると、高速回転ロクロによる水挽き成形(ロクロで土を成形するとき、滑りを良くするために水を使う)が導入されて、製作工程がさらに効率化された。拡大する需要に応えるべく、既に備わっていた土器作り専用の工房で、より短時間に多くの土器を生産するため、高速回転ロクロが導入されていった。 ウバイド終末期からの推移を通して見てみると、工房利用による専門分化が起きたウルク期初頭(BC4千年紀初頭)が大きな画期となるが、高速回転ロクロの導入はかなり遅れる。低速回転ロクロによる部分的な水挽き成形と粘土紐輪積み成形の併用は、底部から口縁部まで高速回転のロクロ水挽き成形へと技術が向上し、その推移は土器生産に特化した専用の工房で開発されたと見られる。

村落の分布については、ウルク中期から後期(BC4千年紀後半)にかけてバビロニア北部地域から南部地域にその中心が移動していたことがわかっている。

ジェムデット・ナスルJamdat Nasr期(BC3100年頃~BC2900年頃)のバビロニアのジャムダット・ナスル遺跡の「ジェムデット・ナスル文書」や、シュメール初期王朝時代I・II 期(BC2900年頃~BC2600 年頃)の「ウル古拙文書」の殆どは、神殿関連から見つかっている。これらの史料で解読されている職名は、陶工や大工などぐらいで、そこに未解読の職業名が記されていたとしても、また当時の職業を全て網羅しているとは考えにくいとは言え、古代シュメールの都市シュルッパクShuruppakのテル・ファラTell Fara遺跡のシュメール初期王朝時代の数百の粘土板文書と比べて、極めて少ない。

楔形文字文化前の「ウル古拙文書」出現期の文字史料は出土例が少なく、情報量が乏しいため、単純にテル・ファラ文書に記されたBC3千年紀後半の社会経済状況と比較して、BC4千年紀末からBC3千年紀前半に独立した専業工人がいなかったとは断定できない。

メソポタミア周辺における都市国家の出現は、複数の自治的な政体が競合する地域で起こり、都市だけが単独で創出された状況とは質的に異なる。都市化段階、都市誕生段階、都市国家分立段階における職業専業化の遷移が明らかにされる必要がある。

BC4千年紀の西アジアでは、都市化現象が多くの地域に認められるが、都市として結実したといえる街は、ウルクやハブーバ・カビーラ南Habuba Kabira Southのごく僅かであり、大多数は都市になり切れていない。BC4千年紀後半、都市化が進んでもすぐに都市に成熟しなかった集落、すなわちエリドゥ、テペ・ガウラ、テル・ブラクなど都市的な性格に留まる集落は少なくない。やがて、これらの都市的集落(都市的な性格をもつ集落)の多くは、BC3千年紀の都市国家分立段階に都市として発展していくことになるのだが、BC4千年紀後半の都市誕生段階におけるウルクやハブーバ・カビーラ南と比較して、完成された都市の一歩手前の状態であった。 「都市計画」・「行政軍事機構」・「祭祀施設」・「城壁」の4つの存在が、古代西アジアの都市を一般集落や都市的集落から発展するための必要十分条件となる。

「行政機構」には、指導者の館・軍事施設・ドア封泥(部屋の扉を封印する粘土塊)・市場・絵文字的記号など、「祭祀施設」とは街の守護神を祀る神殿などで、権力(政事・祭事・軍事・経済などの管理機構)の中心施設となる。

「都市計画」というのは、計画性ということであれば集落でも計画性のある集落もあるが、具体的には、「城壁」・目抜き通り・街路・水利施設が持続に管理されている。特に、都市成立の第一歩として「城壁」は欠かせない条件となる。この「城壁」の存在という条件は、山や川といった自然の要害に守られている日本の都市は、防衛面では恵まれた環境にあるが、周囲が砂漠地帯であり、周縁部に遊牧多民族が取り囲む環境では、特段、西アジアに限れば不可欠な要件となる。

エリドゥは、ウル(現;テル・アル・ムカイヤル)から南東方向に約10㎞の距離にある。シュメールの都市国家郡の南端に位置し、シュメール王名表では人類最初の王権が成立した都市とされている。シュメール神話によると、大洪水が起こる以前に5つの都市が建設されたとある。エリドゥはBC4,900年頃に建設されたとみられ、これら都市の中でも最古のものである。1,000年以上にわたる神殿の拡張工事の跡が考古学的に調査されているほどの、宗教的に重要な都市ではあったが、シュメール初期王朝時代以降も、エリドゥに拠点を置く都市が、都市国家と呼ばれるほどの大勢力となることはなかった。 「都市」の条件として挙げるとすれば、次の10項目である。

1.人口集住と城外の農村の規模

2.居住者の多層化(職人・建設労働者・商人・役人・兵士・神官・農民)

3.租税(神や君主に献上する生産者)

4.城壁と神殿と街区

5.手工業を免除された支配階級

6.文字(情報記録の体系と資料室)

7.天文学などの実用的科学技術の発展

8.工芸品芸術と職人

9.広域的な交易(定期的輸出入)

10.土器・工具・武具などの専門工人

移民で一番有名な場所は、シリアのハブーバ・カビーラ南で、ここはウルクに次ぐ二番目の都市だ。BC4300年頃~BC3900年頃のウバイド3期の時期、メソポタミア南部で村落数が飛躍的に増大し、ウバイド文化がメソポタミア北部などに伝播した。ウルクは、ハブーバ・カビーラ南をその植民都市として建設した。ウルクの北西約900km、ユーフラテス河のはるか上流に位置する。そうした地に、ウルク同様の都市が建設されたのは、ハブーバ・カビーバ南の周辺には、銀成分の含まれた方鉛鉱の産地があり、銀の開発が絡んでいた。重要な鉛の鉱石鉱物である方鉛鉱には最大3%の銀が固溶しており、これが鉛製錬の副産物として回収される。

「灰吹法(はいふきほう)」による銀の精錬は、単に掘り出し選別した鉱石を熱して、銀を溶かし出すのではなく、銀と合金に成り易い、鉛やマンガンなどを混ぜて火に掛け加熱すると、銀と鉛の合金(=貴鉛)が、他の金属や石などの不純物から分離して溶け出す。この貴鉛を、灰の上で加熱すると、融点の低い鉛が先に酸化して溶け、灰に沈み、灰の上の貴船の銀(=灰吹銀)の純度が上がる。さらにこの作業を繰り返す(=清吹;きよぶき)ことで、銀の純度をさらに上げる。

(鉛の融点はおよそ328度、酸化鉛888度、銀は962度とされる)

およそBC3600年頃には、コーカサス山脈(黒海とカスピ海のあいだを走る山脈)の北にまでウルクのネットワークは伸びていた。

メソポタミアは、西アジアを流れる2つの大河、チグリス川とユーフラテス川の間の地を指す。この両河の源流がともにアナトリア(トルコ)の山岳地帯にある。チグリス川は、タウルスTaurus山脈の南麓に、ユーフラテス川にいたってはタウルス山脈を越えた東アナトリアに源流がある。メソポタミアを、その語義どおりに解釈するならば、現在のイラクやシリアに限定されるものではなく、アナトリアにまで広がりをもつ。

楔形文字資料に「銀の山」と呼ばれる場所が記されており、それは南東アナトリアのタウルス山脈であったと推測され、ハブーバ・カビーバ南遺跡から銀を抽出する灰吹法の確実な証拠として最古級の工房跡が出土している。すなわち、ハブーバ・カビーバ南は銀を精製し、ウルクへ輸送する中継地であった。

西アジアというと、乾ききった沙漠とティグリス・ユーフラテス両大河のイメージであるが、森林が比較的卓越した肥沃な土地もまた、東地中海岸や北方・東方に広がっている。今日は、そんな肥沃な地帯である東地中海南岸、今日のイスラエルとヨルダン(=南レヴァント)は、メソポタミアとエジプトという文明の先進地に挟まれた周縁地域の1つある。南レヴァントは、最古の都市・国家が両地域で出現してからあまり時間を置かずに、都市とみなすことのできる大型居住地が出現していた。

同地域では、西アジアのその他の周縁地域に先んじて、BC3100年頃に最初の都市が出現した。北部のベト・イェラハBeth Yarahや南部のテル・アラドTel Aradのように、これらは20~30haほどの規模を有し、その外周には石灰岩と泥煉瓦で造った厚さ2~7mの堅固な城壁を巡らしていた。城壁内には初期には小規模な神殿が、より後期になるとやや規模の大きい神殿や、ところによっては宮殿跡が出土している。いずれも基礎部分は石積みであった。また、一部の遺跡では整備された街区跡もあった。

メソポタミアでは、BC4千年紀中頃に日干煉瓦製の城壁で囲まれた不整形の都市が形成されていた。代表的なものはウルクで、その規模は200haを超えてた。中心部には都市の守護神を祀る石灰岩と日干・焼成レンガで造られた大規模な神殿群が建っており、その壁面は控え壁(控柱などで、主壁や塀が風や地震で倒れないようにする)やコーン・モザイク(鋲モザイク)で装飾されていた。また、出土した各種の精巧な工芸品は、その製作が専門の職人集団に委ねられていたことを物語っている。街路が東西・南北に真っ直ぐ貫いており、住居に規格性が認められるので、一定の都市計画の下に造営されたようだ。街区については、同時期のウルクの植民都市であったシリアのハブーバ・カビーラ南でも出土している。一方、ほぼ同時期のエジプトでは、ナイル河沿いの低湿地帯にいくつかの拠点集落が営まれていた。中部のヒエラコンポリスHierakonpolisは、その中でも最大級であり、城壁と街区は発見されていないが、中心には大きな4本の柱を1列に並べた正面部分の痕跡と前庭から成る神殿域と考えられる大規模遺構が確認された。

「世界最古」の都市の最有力候補はウルク遺跡であり、ハブーバ・カビーラ南遺跡である。いずれもウルク後期とされる約5300年前の遺跡である。ウバイド期(BC5,500年頃~BC 4,000年頃)に集落であったウル、ウルク(ワルカ)、エリドゥ、ラガシュなどが「都市国家」となるのはウルク期(BC4,000年頃~BC3,300年頃)後期のことである。

ジェムデド・ナスル期(BC3100年頃~BC2900年頃) を経て、初期王朝Ⅰ期~Ⅲ期(BC2900年頃~BC2350年頃)になると、全体として村落数は急減し,拠点都市に人口が集中するようになる。この時期は都市間の覇権をめぐる抗争が激化していく時期で、小規模の村落では、防御が困難となり消失していったようだ。

この減少傾向は初期王朝期でも同様で、アッカド時代(BC2334年頃~ BC 2150年頃) に最低になったとみられ、その後村落数は増加に転じていった。

ジッグラトと呼ばれる階段型ピラミッド(聖塔)を中心に、巨大な都市国家を展開した。また、農耕の面でも肥沃な大地・整備された灌漑施設・高度な農耕器具により単位面積当たりの収穫量は現代と比較しても見劣りしなかったという。さらに、旧約聖書との関連も指摘されており、始祖アブラハムはメソポタミアの都市ウルの出自とされている。エデンの園はメソポタミアの都市を、バベルの塔はジッグラトを、ノアの洪水は当地で突発的に起こる洪水を元にした逸話と見られている。

メソポタミアの土地は肥沃であったものの資源が非常に少なく、金属資源や木材・石材といった基本的な資源さえ不足していたため、周辺地域との交易によって資源を確保することが不可欠であった。貿易の交易範囲は広大で、エジプト文明やインダス文明と交易があったことも史料により明らかとなっている。

シュメールやバビロニアでは食物や必需品を貯蔵して、宮殿や都市の門において分配し、バザールで手工業品の販売を行なった。タムカルムと呼ばれる身分型の交易者が居て、生計は身分に応じた収入により保証されていた。トラブルの際には、タムカルムがカルムに助言や介入を行った。カルムとはアッカド語の埠頭や波止場を指し、やがて市場経済が発達すると、商人居住区やその商人を指すようになった。

当時は市場メカニズムに基づいた経済は存在せず、タムカルムの役割には管理的機能、交易港での非市場交易が含まれていた。非市場経済における等価は、慣習または法によって決められる。利得や利潤、賃金・賃料、その他収入と呼ばれるものは非市場経済において等価に含まれ、この等価性が公正価格制度の基礎となる。近代的な等価概念との相違点は、私益が含まないこと、および等価を維持する公正さがあることであった。タムカルムの仕事は、仲買人・代理人・競売人・保管人・銀行家・仲裁人・旅商人・奴隷取締官・徴税吏などが担当した。

シュメール語で商人を表すダムガルは、タムカルムtamkarumからの借用である。ダムガルも私的な商人ではなく、王に仕える臣下として交易に従事した。私的な商人は、バビロン第1王朝に入ってからアッシリアの商人が活躍した。バビロニアのハムラビ法典などに記録が見られる。

トルコのカイセリ県にあるキュルテペの遺跡からは、BC20世紀のアッシリア商人たちの文書記録が多数発見されている。この遺跡からは、楔形文字で記された5万点近くの粘土板が出土している。アッシリア人から受け継がれた商才 が、現在のカイセリ出身のビジネスマンにも伝わり、現代のトルコでもその商才が高く買われている。

BC2350年頃のシュメール初期王朝III期の時代、ラガシュの最後の王と言われているウルイニムギナUruinimginaは、治世中に刻まれた多数の粘土板文書、いわゆる「改革碑文」を遺した。そこには孤児や寡婦を保護したとあり、それが『ハムラビ法典』に継承され、社会正義の最初の宣言とされている。王権の簒奪者だったので改革を唱え続けて政権の維持を図ったとも言われている。北に隣接する都市国家ウンマのルガルザゲシ(在位:BC2371年~BC2347年)に敗れ、ラガシュの神殿は焼かれ、市街は略奪され破壊され、宿敵同士の長く続いた抗争がようやく終止符を打った。

ルガルザゲシはウルク王となってシュメールとアッカドの全土を征服するが、ウルク王の在位25年、セム系のアッカド王サルゴンに敗れ、シュメールの地はアッカド帝国の支配下に入った。

目次へ

考古学的時期であるウルク期(BC3800年頃~BC3000年頃)には、ロクロ製の無文土器と円筒印章の製作が始まている。ウルク期後期(BC3300年頃~BC 3100年頃)、シュメール南部ウルクで大公共建設物が盛んに造られる。

そのウルク後期最末期のエアンナⅣa層時代では、多数の出土遺物からウルクで粘土板文字記録システムが成立し、シュメール都市国家時代が開始されていることが知られる。

この時代、特にウルクを中心に、シュメール南部に都市形成の動きが活発になり、ウルクの面積は約100haに達し、大神殿がいくつも造営された。ウルクの天空神アヌの10層の大神殿の最下層 は 9m近くの高さあり、既に縦80m、横30mと大規模に達していた。

ガウラ(テペ・ガウラTepe Gawra遺跡)では見張り台や要塞と考えられる建物址が発見されていることなどからかなりの町邑が形成されていたようだ。 イラク北部、チグリス川上流のニネヴェの北にある先史時代のテルある。先史時代の『テルTell; Tel』を、アラビア語では「人工の丘」を言う。テペ Tepe・タルTal・タペTapeなどとも呼ぶ。西アジア一帯に分布する丘状の遺跡は、日干し煉瓦や石積みの建造物が廃墟となった跡地に新たな建築が繰り返されるため、石材などが堆積して小高い丘になる。オリエント世界の多くの古跡名に、『テル』が冠せられるのはこのを意味する。

1931~38年に、アメリカのオリエント学者,E.A.スパイザーらがテペ・ガウラ遺跡を発掘し、ハラフ期から始まりバビロン第1王朝にいたる 20層の文化層を明らかにした。この遺跡の層位の移り変りが明瞭なので、北メソポタミアにおけるウバイド期・ウルク期の標準遺跡となった。

青銅器が製作され頃、粘土板に刻まれた絵文字群が使われる。粘土板には支配者をさす称号『エン』、人々の集りをさす『ウ(ン)キン』、その他役職名や手工業各職種を区別する文字、シンボルによる神名表現、牛・ロバ・羊・ヤギ・大麦・ナツメヤシ・犂・魚類を示す日常生活文字などが、複雑な数体系で区分されて表記されていた。

BC 3100年頃~BC2900年頃のジェムデト・ナスル期 Jemdet Nasr periodには、、シュメール都市文化が各地に伝播する。

BC4千年紀末のウルク期のウルク(現;ワルカ)から始まった都市国家群は、BC2500年頃までに、地域統合を果たした8つの有力な領邦都市国家にまとまり、それに服属する中小の都市国家と二極化した。領邦都市国家 とは、 近隣の都市を服属させることで、複数の都市国家を地域統合をする有力な都市国家を指す。領邦都市国家 に数えられるのは、キシュ・ニップル・ウンマ・アダブ・シュルッパク・ラガシュ・ウルク・ウルの8つである。領邦都市国家に従属する都市国家としては、アダブに服属するケシュ・カルハル、ウンマに服属するザバラム・キアン、ウルクに服属するバドティビラ・ラルサなどが挙げられる。

ウルク期につづくジェムデト・ナスル期のBC3000年頃、銅に錫を混ぜる青銅合金の製造法が開発され、青銅製の硬質で鋭利な 武器が作られ戦闘能力が格段に向上した。銅の供給地のバット遺跡は、オマーン北部のアフダル山地にある。北西から南東に走るハジャル山脈の中央部の最高峰(3101m)である。アフダルAkhdarはアラビア語で「緑」を意味する。アフダル山の麓の標高約2000mに展開する広大な高原は、オマーンの心臓部にあたり、地下水が豊富で多くの集落が自給自足の生活を営む。直径約20m、高さ約10m、入口が上部にしかのない巨大な塔が5基発掘されている。

この高原の各地では、遊牧民やペルシア人の略奪狼藉から自衛するために、砦や城塞が築かれてきた。ニズワ・バハラ・ルスタック・ナハルなど、それぞれのオアシス集落では、自衛のための城塞が不可欠であった。

青銅器時代にマガンMagan国が造営したとされる集落跡で、バットのネクロポリスと、その2km西にあるアル-フトゥムや、バットの南東22kmのところにあるアル-アインのネクロポリスなどが、1988年の世界遺産委員会で、バットにアル=アイン、アル=フトゥムの遺跡を加えて再審議され、『バット、アル=フトゥム、アル=アインの考古遺跡群』として世界遺産登録が決定した。

マガン国は、BC2500年以前からアフダル山地で銅の採掘を行い、遠く離れたメソポタミアに輸出して、富を築いたとされる。マガン国の住居跡などが見つかっているが、遺跡の多くは加工が施されていない扁平な石を積み上げたものである。

錫の供給地は、トルコ南部のタウロス山脈(トロス山脈)のケステル、タウロス山脈の東端はユーフラテス川やチグリス川の源流にあたる。

メソポタミアでは、BC4000 年前後のシュムッデッド=ナスル期から銅の鋳造が発達する。工具・容器・武器・装身具などに使われた。

青銅器は人類が最初に使用した合金である。銅の鋳造は、溶解中に気泡が発生しやすくかなり難しい。しかも軟らかすぎる。良質の金属素材にするには、2種類の金属による合金にする必要がある。

青銅とは、約10%の錫と銅を合金にしたものである。ただ、実際には5%~15%と一様ではないが、青銅にすると、溶融点が低くなり、溶かして鋳物にするのがより容易になる。ただし、錫はかなり希少な金属資源である。錫の含有量の少ないものは展伸材として使われるが、多くは鋳物として利用される。

アルミニウム青銅やマンガン青銅などのように、銅80~90%に、アルミニウム、・マンガン・鉄・ニッケルを加えた合金も現在では使われる。光沢のある黄金色をしており、引張り強さと硬さが錫青銅に勝り、軽量で腐食に強いなど用途は広い。

旧大陸で最初に青銅器が現れたのは、アナトリアやメソポタミアでBC3千年紀初頭である。考古学者によって、クウルス山脈のケステルの鉱山址で、錫を採掘し生産した遺跡が発見された。BC3千年紀を通して採掘されるが、それ以降は使われていなかった。

ブリテン諸島では、BC3千年紀中頃に、銅製品が使われている。およそBC2200年頃、錫青銅が、イギリス各地や西ヨーロッパ全域に広まっている。それよりも早い時代に、ブリテン南西部で錫鉱石が採掘されていた。

武器の発達によって都市国家間の戦乱が苛烈になり、ウルクの市域は最大に達し、その影響力はジェムデト・ナスル文化期にはペルシャ湾岸まで達した。

メソポタミアのジェムデット・ナスル期に、シュメール都市文化が各地に伝播していく。1920年代に、バビロンの北東40kmにあり、ジェムデット・ナスルJamdat Nasr遺跡(イラク中央部、バビロンの北東)の発掘調査が行われた。1930年、バグダッドの会議で、メソポタミア南部,すなわちバビロニアのジェムデット・ナスル遺跡を標式とし、メソポタミアの時代区分に組み込まれ、ウルク期と初期王朝時代の間に挿入された。その後、イラク中南部の遺跡群、アブ・サラビク・ファラ・ニップル・ウル・ウルクなどでもジェムデット・ナスル期の特徴が確認された。

ウルクの遺跡の周囲は、10kmに及ぶ大都市国家であった。約4000年の歴史をもつ。ギルガメシュ叙事詩の英雄の故郷である。楔形文字の最古形である絵文字が刻まれた「古拙文書」が多く発見された。この原文字の時代はウルク期と呼ばれる。

ウルクにあったイナンナのための神殿名は「エアンナE-ana」、「天(アヌ)の家」の意味である。イナンナのシュメール語の別名は「エデンの女主人nin-edin」、「エデンのイナンナInanna-edin」であった。彼女の夫であるドゥムジのシュメール語の別名は「エデンの主mulu-edin」であった。

「エデン」とは、「聖なる園」の意味である。BC2600年~BC2500年頃、メソポタミアにおいてラガシュと、その北隣りのウンマが「グ・エディン」もしくは「グ・エディン・ナ」という肥沃な土地をめぐって戦争を繰り返していた。その地が旧約聖書『創世記』の「エデンの園」のモデルとなった。

In Sumerian the word “Eden” meant simply “fertile plain”.

Sumerian とは、シュメール(人・語)の...、fertile plainは、沃野。

ラガシュも、古代メソポタミアの都市であり、また、その都市を拠点とした領邦都市国家である。シュメール初期王朝時代(BC2900年頃~BC2350年頃)に繁栄し、現代にメソポタミア最大級の都市遺跡を残している。初期王朝期III期(BC 2600年頃~BC 2350年頃)の中葉には、ギルスGirsu(現;遺跡名テルローTelloh)・ラガシュLagash(現;ヒバal‐Hiba)・シララSirara(現;スルグルSurghul)・グアバGuabba(現名不明)の主要4都市がラガシュ領邦都市国家を構成していた。ギルス・ラガシュ・シララは運河により繋がり、グアバはこれらより数10km離れていた。主王宮はギルスにあり、領邦都市国家ラガシュの首都であった。

当時のゴミ捨て場跡から、斜めの縁をもったボウルが数千個と大量に出土している。高さが10cm、口の直径は18cmと、容器の形状や大きさは規格化されていた。このボウルは、大規模な建設工事などの労働対価として同じ量の穀物を配分するために使われようだ。既に大量生産が行われ、大量に使い捨てられていた。

起源は先史時代のウバイド期にまで遡るが、BC2700年頃~BC2400年頃が最盛期であった。ギルスのテルロー遺跡からは、その時代の膨大な楔形文字の粘土板や円筒碑文などが出土し、その多くは経済や宗教文に関連するため、シュメール文明を研究するうえで貴重な史料となっている。都市神はニンギルスNingirsu。現代のイラク南部にあたる。

ラガシュの都市面積は6平方kmに達し、19世紀に発見されて以来、大規模な発掘調査が繰り返されてきた。ラガシュ王の碑文の多くが20kmほど北西にあるテルロ遺跡で発見されたため、かつてはテルロ遺跡がラガシュ市であると推定されていた。

現在ではテルロ遺跡が古代のギルスで、都市ラガシュは現代のテル・アル・ヒバであったことが確認されている。国家ラガシュの首都がギルスに置かれていた時代が長かったため、このような誤解が発生した。古代のラガシュ王国は、ラガシュ、ギルス、シララ、ニナ・スィララ、グアバなどの都市連合territorial citystatesであった。

BC26世紀末に、ラガシュのウル・ナンシェが、王朝を樹立した。シュメールの有力都市となった。当時から、北に隣接する都市ウンマとはつねに境界紛争を重ねた。王朝の5支配者に続いて3支配者が多くの政治的碑文を残している。楔形文字では「鳥の群がる町」と刻み、ラガシュと読まれた。シュメール初期王朝時代Ⅲ期(BC 2600年頃~BC 2350年頃)、このころウル第1王朝時代に最盛期を迎えてもいた。地方的な国家であったためとも考えられるが、ラガシュ第1王朝の王たちはシュメール王名表には記載がない。現在に遺る遺跡から、ラガシュが有力な都市国家の1つであったことは確かで、ようやく、イシン・ラルサ時代(BC2004年頃~ BC1750年頃)にシュメール王名表の形式をなぞる『ラガシュ王名表』に、ラガシュ王の一覧が掲載された。

ラガシュ第1王朝とウンマは100年にわたり国境を巡ってラガシュ・ウンマ戦争を起こしていた。この戦争に関して当時のラガシュ王たちが様々な碑文を残しており、現存する歴史文書の中では最古級に属する。それによれば、最初はキシュ王メシリムの仲介によってラガシュとウンマ間の国境が定まり、それを示す石碑が建てられた。しかしウンマが国境を侵し、石碑を移動させたので、BC2425年頃、ラガシュのエ・アンナ・トゥム王が、ウンマのエナカリ王を倒して石碑を元の位置に戻したという。その戦勝記念を示す『禿鷹の碑』を遺している。その後エンメテナ王に至るまで3代にわたって度々ウンマと戦ったと記録されている。ラガシュのエンメテナもウンマの王ウル・ルンマと抗争を続けていた。その後にウンマとラガシュは和平協定を結ぶが、これは史上最初の国際条約といわれている。

BC2371年、ウンマの祭司ルガルザゲシLugal-zage-siが、前王を倒して王位に就く(在位:BC2371年~BC2347年)。ルガルザゲシ王は次々と隣国に戦争をしかけ、BC2350年頃、ラガシュのウル・カギ・ナ王を攻め、ラガシュを略奪・破壊し、続いてウルク・ウル・ラルサなどシュメール諸都市を制圧し、ペルシア湾から地中海までの一大帝国を築いた。

発掘されたウル・カ・ギナの法令は、法律・政治に関する史料として評価が高い。悪弊を廃し、秩序を回復するため、社会改革を断行している。

ギルスを除くラガシュの諸都市は、ルガルザゲシによって滅ぼされたが、約200年後、グデア王によってラガシュは一時再興される。ウル第3王朝時代には次第に衰退し、カッシート時代以後は記録にその名が現れなくなった。

王名表には、ルガルザゲシの治政は、25年間に及んだと記されている。彼はウンマの支配者として出発して、のちウルクやウル、ラルサなどを征服したとある。

ルガルザゲシがラガシュを滅ぼした史実は、滅ぼされた側のラガシュの王碑文に残されている。ウンマによってラガシュが略奪され破壊されたことを、恨みを込めた文章によって記している。

「ウンマの人はラガシュ市を破壊してしまい、ニンギルス神(ラガシュの都市神)に対して罪を犯した。その勝利に呪いあれ。罪はギルスのルガルlugal(初期王朝期の王を指す称号)、ウルイニムギナ(ラガシュ第1王朝最後のウルカギナ王)にはない。ウンマ市のエンシ(王)、ルガルザゲシ、彼の(個人)神ニサバ女神はまさにその罪を彼女の首に吊るした」

(初期王朝期には王を指す称号ルガルlugal(字義は大きい人)がI期より(ウル古拙文書)、支配者をさす別の称号としてのエンシensi(語源は不明)がIII期に使われ始める)

その碑文には、神々の指導者エンリルは全土を統べる神、その委任によって広大な領域を支配するというイデオロギーが明確に語られている。

都市ウンマのエンシであったルガルザゲシは、ラガシュのウル・カ・ギナを滅ぼし、やがてウルク王になると、キシュの王を倒してシュメールとアッカド全土の他都市を軍事占領下に置き、地中海沿岸からペルシア湾沿岸まで支配領土を拡張した。ルガルザゲシ王の統治は、農業を奨励し祭祀を厚くするなど、「改革碑文」などの王碑文に刻まれ、行政はもとより経済にまで及ぶ多数の文書を遺した。

ウルク王となり、やがて「国土の王」となったルガルザゲシは、「下の海(ペルシア湾)から、チグリス・ユーフラテス河を遡って上の海(地中海)までの交易のネットワーク」を築いた。彼に全土の王権を与えた「エンリル神は、太陽が昇るところ(東)から沈むところ(西)まで彼の敵の存在を許さなかった。彼のもとで国土の人々は、柔らかい草の上で安んじた」。

「国土の王」は「全土の神たるエンリルの神の委任によって広大な領域を」与えられた、とその権力が保障された。

王名表にはルガルザゲシの治政は、25年に及んだとある。これをウルク第3王朝という。しかし、アッカド王サルゴンに王権を奪われたことしか書いていない。

サルゴンがニップル市の神殿に残した碑文にルガルザゲシの敗北が記される。

「サルゴンはウルク市を征服し、その城壁を破壊した。彼は戦闘でウルク市に勝利した。ウルク市の王ルガルザゲシを戦闘で捕らえ、軛(くびき)にかけエンリル神の門まで連行した」

キシュ出身のサルゴンが登場して新市アガデ(遺跡は未発見、シッパルとキシュの間のユーフラテス川沿いに位置するとされる)を造営し、ウンマらのシュメール連合軍を破り、シュメールの盟主ルガルザゲシを捕虜とし首に枷をはめ、ニップルのエンリル神殿の門に引き連れ、その後、監禁した。ルガルザゲシは獄死した。

さらにウル市やラガシュ市そしてウンマ市に勝利し、その城壁を破壊したと記し、次のように続ける。

「国土の王サルゴンに、エンリル神は敵対者を与えない。エンリル神はサルゴンに上の海(地中海)から下の海(ペルシア湾)まで与えた」

BC2350年頃、セム語族系アッカドの支配者がシュメール全土を征服し、アッカド帝国を建国した。アッカド王サルゴンがウルク王ルガルザゲシの軍を壊滅させアッカドとシュメールを統一した時に、シュメール初期王朝時代(BC2900年頃~BC2350年頃)は、後世に多大な文化的功績を遺しながら終焉した。

目次へ

| ローマ帝国の支配下時代では、フィラデルフィア(ギリシャ語で「兄弟愛」を表す)と呼ばれ、繁栄したヨルダンの首都アンマンも、 累年、止むことのない戦乱により、今日に遺される史跡は僅かとなる。町の中心地にはローマ時代の円形劇場と、ローマ時代の神殿・ビザンティン時代の教会・ウマイヤ朝時代の宮殿などから成るアンマン城が遺されている。 |

|

| 眼下のアンマンの街並みに、埋もれるように遺るローマ劇場の威容が眺められる!この円形劇場は、堂々たる造りで33列6,000人を収容、幕張メッセは9,000人、その規模の大きさが知られる。 |

BC2350年頃、メソポタミア全域の都市国家を最初に統一し、領邦国家アッカド王国を建設した。アッカドはメソポタミア南部のユーフラテス下流でバビロニアと言われた地方の北よりの地域名で、現在のイラクの中部に当たる。このセム語族は、西アジアで、初めは遊牧生活を営んでいたが、BC2000年紀前半のメソポタミアに、シリア砂漠から侵入し、その中・下流域であるメソポタミアを支配して、次第に農耕定住生活を始め、イシン・バビロン・ラルサなどの都市を形成した。

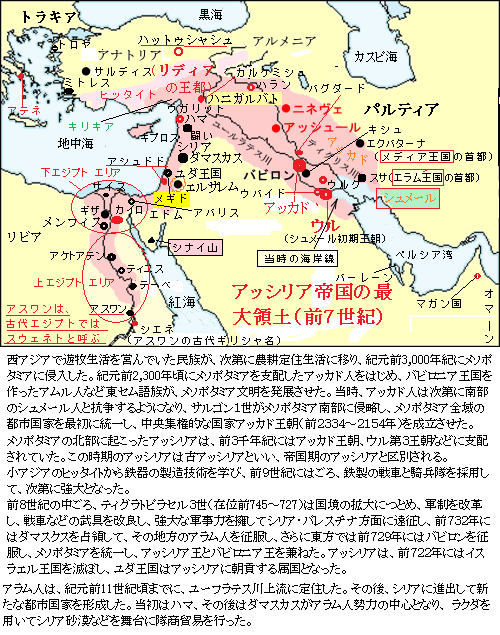

BC2300年頃にメソポタミアを支配したアッカド人をはじめ、バビロニア王国を作ったアムル人など東セム語族がまず登場しメソポタミア文明を発展させた。アッカドの王サルゴンが、キシュから興起しアッカド王朝を樹立した。

BC1200年頃、シリア・パレスチナに居たアラム人・フェニキア人・ヘブライ人のセム系3民族などの北西セム語族が活動した。その後に登場するのがアフリカのエチオピア人やイスラームによって大帝国を作るアラブ人などは南西セム語族とされる。このように、セム語族は、オリエント世界の中心的な役割を果たした人々であった。

「アラブ人」という概念は人種的存在とは言えない。おもにアラビア半島や西アジア、北アフリカなどのアラブ諸国に居住し、アラビア語を話し、アラブ文化を受容している人々である。むしろセム語(アラビア語)という言語を共有する人々と同士であり、聖書に窺える、ある人物を始祖とするという共通概念で規定される。ただし、史実とは遠く離れている。

アラブ人は、旧約聖書に登場するアブラハムが、妻サラの女中であるハガルとの間に生ませた長男のイシュマエルを祖とする。イシュマエル人の子孫が称した。

アラム語族は、その不妊の妻サラとの間に年老いてからもうけた愛すべき一人息子イサクの次男ヤコブの子孫である。それが

ユダヤ人とは別系統の民族となる。

アラブ人とユダヤ人の共通の先祖を「旧約聖書」ではアブラハムと記す。いずれにしても、民族的概念と人種的概念とは一致しないのが当然である。日本人の縄文人や弥生人、そしてアイヌ民族やスラブ民族・漢民族とて同様である。そこに宗教者や為政者の独善が絡めば、その利権に群がる神官や役人が同調するため、世相は一段と悪化する。

「旧約聖書」が記す民族は、その当時から血統ではありえなかった。寧ろ重要なことは、その領域内に寄り合う様々な民族が、特に言葉を共有し、血統より文化的一体感を認識することで決定される。

残念ながら、その根底に、利害得失が大きく影響するため、人類の歴史の暗部を一層広げ、それを格段に深めることになる。

アッカド王朝の衰退に乗じウルのシュメール人軍事司令官ウル・ナンムが、ウルを都にする3番目の王朝という意味で呼ばれる、ウル第3王朝(BC 2112~BC 2004年)を建国した。このシュメール人の王が、ウルを根拠に自立し、メソポタミア全域を支配した。

この王朝は東のエラム人(BC22世紀頃、イラン高原の南西部、後のアケメネス朝の都スサを中心とした一帯で起こった民族)や西のアムル人の侵入に苦慮する。ウル第3王朝2代のシュルギ王や後のシュ・シン王は、彼らの侵入を防ぐために要塞を設けた。王朝は5代、100年続いた後、シュ・シンの息子であるイビ・シン王(BC2028年~BC2004年)の治政下、イビ・シンの高官イシュビエラがイシンで独立するなど、その治世の末期にはその配下の武将達に、支配地域の大部分を奪われた後、BC2004年頃、東方のイラン高原から侵入したエラム人によってウルは陥落した。エラム人によって王は、はるか東方のアンシャンへ連行され、その後は不明、 これをもってウル第3王朝は滅亡した(BC2004年)。

ウル第3王朝最後の5代王となるイビ・シン王(在位;BC2028年~BC2004年)の24年間の治政下、イビ・シン王が周辺都市の統治に関われたのは、僅か数年であった。ニップルの町に近い小規模集落「プズリッシュ・ダガン」には、巨大な倉庫や大規模な家畜飼育場があり、そこには王国内の都市や村落の統治者から、牛・羊・山羊や大量 のバター、チーズが運び込まれた。その管理を行っていたプズリッシュ・ダガンが機能していたのも、治世の僅か2年程度であった。

セム語族遊牧民のアムル(アモリ)人は、BC2000年紀前半、シリア砂漠からメソポタミアに侵入しその中・下流域であるバビロニアを支配した。BC2000年頃~BC1600年頃までメソポタミア・シリア・パレスチナを支配した西セム系種族は、アムル人と呼ばれる。初期王朝時代以来、手に負えない遊牧民としてシュメール人たちに知られ、ウル第3王朝滅亡の一要因とされている。

首都ウルで、その治世6年に大飢饉が発生し、それが3年続いたことを記す 粘土板が発見されている。イビ・シン治政のBC2022年に、ウル地方で大規模な飢饉が発生し、国内経済は大混乱に陥った。

BC2017年頃、マリ出身のアッカド人イシュビ・エラは、イビ・シン王に命じられてイシン市に食料調達に出かけたが、イシンで反旗を翻し、やがてイシンで王朝(BC1953年頃~BC1730頃)を創始した。イシン王朝では、15人の王が統治した。イシン王朝は、政治理念・行政制度・神殿経営・交易などの面で、ウル第3王朝時代のシュメール的伝統を継承・発展させた。 イシンは、現在のバグダードの南南東約200kmの地点にあるイシャン・アルバフリーヤートである。イシュビ・エラは、イシンで独立すると、各地を侵略する。ウル第3王朝滅亡後は、イシンは解き放たれたように更に躍動する。ウルを占領するとエラムと戦いを重ね、ついにエラムを撃退した。5代目リピト・イシュタル (在位;BC1934年頃~BC1924年頃) はハンムラビ王より1世紀以上早く法典を編纂したことで知られる。

BC 2025年頃には、アムル人ナプラヌム (在位;BC2025頃~BC2005年頃) がラルサ王朝を創始した。ラルサは、ウルクの東 32kmにあった。現在はイラクのタルサンカラーである。BC1924年頃、ラルサ王朝5代目のグングヌム(在位;BC1932年頃~BC1906年頃)が、イシンのリピト・イシュタルを敗北させて以来、ウル・ラガシュ・ウルクなどシュメールやアッカドの大都市を支配下に収め優勢を保った。またインドとユーフラテス川流域をつなぐ通商も活発になった。

イシンは南部メソポタミアで絶大な勢力を誇っていたが、徐々に新興国家であるバビロン第1王朝やラルサに圧迫され、ついにラルサによって制圧された。ラルサ王朝第14代王リム・シン(在位;BC1822年頃~BC1763年頃)の時代がラムサの全盛期となり、運河や河川の開削、堤防の保守・神殿建築・海外交易路の拡大と確保などにより私経済に繁栄をもたらした。BC1798年、 ライバルのイシンを支配するが、その約35年後のBC1763年頃に、自身がバビロンのハンムラピ王に滅ぼされた。

ラルサ王朝最後の王リム・シンによってイシンは征服され、やがてバビロン第1王朝6代王ハンムラビにもイシンは制圧されたが、それでもイシンは、破壊から免れたようでバビロンの重要都市として繁栄している。

メソポタミアの古代農耕

2018年7月、 ヨルダン北東部にあるナトゥフ文化遺跡から、約1万4500年前に石の暖炉で焼かれたパンの残骸が見つかった。農耕が始まる前に野生のイネ科の植物を採取して作ったものと見られている。この地帯は、砂漠や乾燥したステップ地帯に囲まれてはいるが、気候は比較的湿潤で、多様な植物の生育に適している。その後の発掘調査でも多くの農耕遺跡がこの地域から見つかり、文明の揺籃の地とされるようになった。

メソポタミアでは、BC7000年頃から農作物の栽培がなされたと考えられている。メソポタミア・シリア・パレスチナを結ぶ三日月形をした地帯は、北部の山岳地帯と、南部の砂漠地帯に挟まれてはいるが、最も早く農耕文明が開発された地域である。オリエント文明の中心となった。

その西側で地中海に面した地方はレヴァントLevant地方(フランス語 lever 「日が昇るの意)と言われ、エジプト・アナトリア・インダス、そして比較的平和なエーゲ海などの文明形成後はレヴァントを中継する交易が盛んとなるが、繁栄すれば周辺諸民族の垂涎の的となり紛争が絶ることがない。「レヴァント」は、元々は小アジアやシリア海岸部をさしたが、やがてメソポタミアやエジプトまで、更にはギリシアを含めることもあった。一方、イスラエルやヨルダンも含め、北アフリカからトルコまでの国々を中近東としている例もあり、いずれも便宜上使われる用語である。その東側でメソポタミア文明を育てた。気候が温暖で、土壌の養分も多く、野生のムギ類が自生し、山羊や羊などの草食動物も豊富であり、そのような地域でBC7000年紀に、人類最初の農耕と牧畜が始まったと考えられている。

メソポタミアの農耕文明の特徴は、高度な灌漑システムにある。絶えず灌漑をすることで、農業の生産性を高めた。南メソポタミアは、ティグリス・ユーフラテス川がしばしば激しく氾濫するため、沼地の多い低地となりやすく、放置すれば耕作地を失う。その沼地に排水用と輸送用の運河を引き、その水利を灌漑用と整えれば豊かな耕作地面積が保障された。

実際、穀物の生産性は極めて高かった。1粒の麦を蒔けば、その数十倍の麦が実ったということが、粘土板の史料から確認されている。後代の他地域と「1粒から何粒の実がなるのか」を比較すれば、例えばヨーロッパでは、殆どの地域が天水農業であったため収穫率(播種量に対する収穫量)は、中世初期(5~10世紀)には2倍前後、中世盛期(11~13世紀)で4倍前後と極端に少ない。古代メソポタミアと比較すれば、中世ヨーロッパは非常に貧しかったようだ。

(南ヨーロッパは、夏の降雨が得られない地中海性気候下にあることから、中世盛期頃から灌漑設備の整備も進められ32%と高くなる)

小麦よりもはるかに生産性の高い米、例えば江戸時代の日本では、収穫量は播種量の30~40倍だったと言われている。米より生産性の劣る麦を蒔いていたにしても、古代のメソポタミアは、江戸時代の日本の米と同程度の生産性を上げていたようだ。

そのメソポタミアの高い生産性の維持には、灌漑が絶えず必要とさていた。そのために、巨大な権力を持つ統治者が不可欠であった。メソポタミアに誕生した国家の王の権力が非常に強かった理由は、外敵の脅威が絶え間なく、その軍制の維持と農耕の灌漑や運河などの基盤整備に辣腕を振るわざるをえなかったためでもある。

農耕文明を発展させ、人口も増加したメソポタミアに、BC3000年頃からシュメール人により都市国家が形成された。有名なウル・ウルク・ラガシュなどの都市国家が成立したのは、穀物の生産性が高いために生産余剰が生じ、農民でない都市内の住民を養うことができるようになったことによる。さらに都市国家では、王を中心とした神権政治が行われ、人民や奴隷を支配する階級社会が形成されていった。

メソポタミアは非常に豊かな大地であった。そのために、この地域の支配権をめぐる戦争が繰り返された。その一方、度重なる戦争や塩害による農業の衰退で国家が疲弊し、BC2350年頃、北部バビロニアのセム系語族のアッカド人によってその都市国家は滅ぼされた。代わってアッカド人が、メソポタミア南部のバビロニア全域を支配する初の統一王朝・アッカド帝国を建国した。

やがてシュメール人は勢力を回復させ、アッカド帝国を滅ぼし、ウル第3王朝を建国したが、この王朝も「メーガーラヤン」の到来により余り長く続かなかった。かわって、セム系遊牧民のアムル人がバビロン第一王朝を築く。

バビロン第一王朝では、第6代王のハンムラビ王(在位;BC1792年頃~BC1750年頃)の時代に、再び全メソポタミアを統一した。運河を建設し、交通網を整備し、官僚制を確立させて、中央集権国家へと発展した。そして、「目には目を、歯には歯を」で有名な「ハンムラビ法典」を制定する。

ちなみに「目には目を、歯には歯を」というのは「復讐法」と呼ばれるが、それは犯罪に対しては厳罰で臨むと言う表明で、決して復讐を奨励するというものではない。

このような法制度は、中国の戦国時代に登場した法家思想よりも1400年ほど早い。法家思想とは、「国家を収めるためには法と権力が必要である」 という思想で、民法よりも刑法に重きを置いた考え方である。成文法による刑法の思想が、ハンムラビ王の時代にできたこと自体驚異と言える。

目次へ

ディルムンDilmun

オマーン半島ではハフィート期(BC3200年年頃~BC2600年頃)の時代から銅を採掘して輸出していた。ハフィート期の名は、、アラブ首長国連邦UAEの第2の都市アル・アイン近郊のハフィート山にちなんでおり、そこで発見された積石塚墳墓群の様式も「ハフィート式」と呼ばれる。その墳墓から出土した副葬品にメソポタミア製の土器が含まれ、その様式がメソポタミアのジェムデト・ナスル期に属することから、アル・アイン周辺のハフィート期は、BC3100~ BC 2900年頃に対応すると推定されている。

シュメール都市文化が各地に伝播した時代で、その土器の発見により、ハフィート期にメソポタミアとの交易が行われていたことが分かった。この時代の遺跡からは、かつて存在しなかった地元製の土器も発見されている。

ハフィート期に、テペ・ヤヒヤ(イラン)から人々が、現在の内陸の砂漠地域のオアシス、アル・アインに移住してきて、新石器時代から定住生活を行っていた。

鉄器時代まで遡るアフラージという灌漑システムが発掘されたヒーリー遺跡では、ハフィート期(第Ⅰ期)を通して、故郷の黒色彩文土器(BOR)をアル・アインの土で作っていた。オマーンの人口の大半は、北東部の海岸沿いと、標高2500mを越えるハジャル山脈周辺で暮らしている。降雨が少ないため、「アフラージ」と呼ばれる用水堰を 灌漑システムに利用した農業が行われる。「アフラージ」とは、アラビア語の「ファラジ」の複数形で、「分ける」を意味する。少ない水資源を「アフラージ」により、村人に平等に分配して生活用水すると同時に、土地を広く活用することが可能になる。

メソポタミアでは、銅を産出する場所をシュメール語でマガンMaganと呼んだ。マガン国は、BC2500年頃からアフダル山地で銅の採掘を行っている。マガン地方のバットの遺跡が、アル・アインのネクロポリスである。

ディルムン国は、東京23区ほどの小さな島バーレーンに栄えた古代文明である。BC2000年頃からBC1700年頃にかけて、南メソポタミアとオマーンやインダスなどを結ぶペルシア湾とアラビア海の海上交易を独占し繫栄してた。ディルムンの商人よって、南メソポタミアへ、銅や砂金、象牙・ラピスラズリ・カーネリアン(紅玉髄)・黒檀・真珠など大量の物資が運びこまれた。 ディルムンの記録は、既にシュメール初期王朝の時代に刻まれている。

メソポタミアとディルムンの交易記録は5つあり、初期王朝時代のラガシュ出土文書(BC2370年頃)、ウル第3王朝時代のウル出土文書(BC 2111年頃〜BC 2003年頃)、イシン・ラルサ時代のウル出土文書(BC 1922年頃)、イシン・ラルサ時代のラルサ出土文書とイシン・ラルサ時代の後代のウル出土文書(BC 1822年頃~BC 1763年頃)として遺る。

ディルムンは、メソポタミアの文献史料に登場する周辺国の1 つである。現在、ペルシアPersia湾に浮かぶバーレーン島が、このディルムンに比定されている。BC 2200 年を過ぎると、バーレーン島に突如として集落遺跡が出現するとともに、圧倒的な数の古墳が築造される。かつてバーレーンには15万以上の古墳があったとされているが、その大部分は道路建設などで破壊されてしまった。

ディルムン形成期(BC 2200 年~)からBC600年までに造られた1万から2万の古墳が遺る。それぞれの古墳には石棺が納められ、死者は胎児のように丸くなった姿勢で様々な副葬品とともに埋葬されている。最も保存状態のよい古墳はアーリ村にある。アーリ村の陶器職人たちは、代々受け継がれた手法で、現在も陶器を焼いている。

それまでほぼ無人の土地であったバーレーン島に、BC2200 年頃に大規模な植民があったと推定される。バハレーン島中央部にあるワーディー・アッ=サイル古墳群の発掘調査 では、この古墳群は、BC2200 年頃、言わばバーレーン島に植民があった直後から作られ始められていた古墳群である。

ワーディー・アッ=サイル古墳群の北隣りに、蜂の巣状に密集する丸く土盛りされた墓など、多彩な墓地形態のアアリ古墳群があり、その北辺には直径約50m、高さ約10mと推定される巨大な塔が十数基が発掘調査されている。

このワーディー・アッ=サイル古墳群と周辺地域の墓制から、バーレーン島に植民した集団は、もともとは西アジアの内陸乾燥地域北部に暮らしたアムル人Amorite系遊牧民(旧約聖書にはアモリ人)であったと推測されていた。実は、このワーディー・アッ=サイル古墳群とそっくりな古墳群が、アモリ人の故地とされるシリア沙漠に広く分布していることが明らかになってきている。

そのディルムンの栄華を反映するのが、バーレーンのアアリ古墳群に存在する巨大古墳である。近年、このディルムンに関する新発見が相次いでいる。アアリ古墳群の北辺にある直径が50m、高さが10mを超す巨大古墳十数基は、ディルムンの王墓であった。

2016年11月28日に、この巨大古墳の発掘成果に関して、バーレーン文化古物局が報道発表した。彼らが発掘したBC1700年ごろの巨大古墳から、楔形文字でディルムン王の名前を刻んだ石製容器の破片が出土した。実際に、アアリの巨大古墳から、王名を刻んだ文字史料が出土した初見であった。

石製容器の文字を解読すると、「アガルム部族の者、エンザク神(ディルムンの主神)の僕、ヤグリ・イル」と記されていた。さらに、このヤグリ・イルというディルムンの王名はアムル人系の名前であった。

アモリAmorite(アムルAmurru)人とは、南メソポタミアの西方に広がるシリア沙漠で暮らす遊牧民が主体であった。この民族移動では、土器職人や鍛冶職人といった専門集団を伴う計画的で組織的な移住であった。そのため、この時期に、バーレーン島に突如として、成熟した土器群が出現した。バーレーン島で初めて製作されるようになった土器は、胎土に白色粒子を含む赤色系の土器であった。器種には無頸壺や短頸壺などがあり、鎖状隆線文を特徴とする。しかし、形成期の在地にあって、自前で生産された土器の大半は、遊牧民の生活に欠かせない調理、つまり煮炊きに使う壺に限られ、通常の食事を盛り付ける飲食用の消耗品的な土器などの大半は、メソポタミアとマガンからの搬入品に頼っていた。

粘土は黒曜石のように希少な素材ではなく、どこでも入手が可能である。しかも、土器の流通は全方向的で、例えば暗色磨研土器(この土器名は、単にミ ガキ調整された暗色の器面をもつ土器を指すわけではな く、西アジア、とりわけ北レヴァント地域から、小アジア南東部の地中海沿岸を占めるキリキア地域の土器新石器時代に特有な一群の土器を指す)は、北シリアの海岸部から南タウルス山脈にかけての緑色岩地帯から、数百kmも離れた遠隔地のユーフラテス川上流の支流ハブール川流域、イラク北東部のシンジャールにまで運ばれている。

緑色岩類やトルコ最大の銅鉱床であるムルグル鉱床のほか多くの銅・鉛・亜鉛鉱床が、海底火山活動に伴なつて白亜紀に形成されている。

複数の遺跡から得られた土器の化学組成を分析すれば、土器の流通は場当たり的なものばかりでなく、ある程度恒常的な関係がうかがわれる。一遺跡から出土した時期が異なる土器が、同じ製作地である場合も稀でなくなく、むしろ生産地と消費地の恒常的な関係が、一遺跡において量的に多数を占める土器グループに表れることが多い。

また、この時期の集落遺跡からは、大規模な銅の加工場も確認されており、植民集団内には、鍛冶職人が含まれていたことが明らかになった。その加工場からは、坩堝(るつぼ;中に物質を入れて加熱)や鋳型、地金のほか、ソケット式槍先などが出土している。

このようにディルムン形成期では、バーレーン島に移住すると土器生産および金属生産が、すぐさま立ち上がっていた。 ほぼ無人の土地であったバーレーン島に、BC2200 年頃に大規模な植民があったと推定され、それに続くBC2050年~BC1700年頃の時期は、ディルムンの「文明期」と言える。文献資料からは、この時期に、ディルムンがペルシア湾の海上交易を独占し、繁栄したことが知られている。商業活動の発展に伴い、独自のディルムン式印章が開発されたのも、この時期である。

BC2200年頃、地球規模で、メーガーラヤンmeghalayanと呼ばれる寒冷と乾燥化が始まった。アッカド帝国が滅亡したBC2150年頃の冬のメソポタミア地域は、極度に乾燥した寒冷な気候だったことが分かっている。この気候による旱魃が、作物に深刻なダメージを与え、飢饉や社会不安を引き起こしていた。これは気候変動が文明の盛衰に大きく影響を及ぼした最古の例とみられる。弱体化したアッカド帝国は、周辺の難民化した部族の餌食となり、その侵略により滅亡したと考えられる。

アッカド帝国の滅亡と同じ時期に世界規模の旱魃が起こり、複数の文明が破滅させた「メーガーラヤンMeghalayan age(完新世後期)」と呼ばれる気候変動の時代が始まったとされている。メーガーラヤンは、地中海東部・メソポタミア・インダス川流域・長江流域で200年にわたる寒冷と旱魃で、人類の文明を破綻させた。

「メーガーラヤン」の開始は、地球規模の気候変動に伴う民族移動と飢餓により、文明の興亡に大きく作用する。特に、BC2000年以降には冷涼化が頻発する。この時代の温暖期が終わり、寒冷期が始まったころがメーガーラヤンの始まりとされている。その後、概ね1000年周期で温暖化と寒冷化を繰り返している。BC14世紀頃のミノア温暖期(エーゲ海のクレタ島周辺で青銅器文明の繁栄)、BC8世紀頃のホーマー極小期Homeric minimumに伴う寒冷期、BC4世紀頃のギリシア極小期(Greece minimum;BC330年前後。日本の水稲作地域の拡大が阻まれた)、BC1世紀頃のローマ温暖期(ローマ帝国が繁栄。グレートブリテン島の北部でもワインを製造)、6世紀頃の中世寒冷期、11世紀頃の中世温暖期(グリーンランドヘの植民が進行。平安時代の日本では、岩手県の平泉に藤原三代が繁栄)、17世紀頃の小氷期を経て、20世紀以降は急速な地球温暖化に突入し、現在に至る。

BC 2000年以降には冷涼化することが多くなった。ホーマー極小期(Homeric minimum, BC 750年前後),ギリシャ極小期(Greece minimum, BC 330年前後)の影響は特に大きく、これらの極小期における日本の水稲作地域の拡大は沈滞していた。ただし、2つの極小期の中間の温暖な時代(BC 500~400年)には,水稲作地域が加賀(石川県)から弘前(青森県)まで日本海沿いに一気に拡大したと推測されている。

アモリ人は故地であるシリア沙漠を捨て、東方の南メソポタミアに侵入し、やがて軍事力を持って、南メソポタミアの先住民であるシュメール人やアッカド人を押さえこみ、有力都市の支配者層を形成するようになる。ハンムラビ法典で有名なバビロンのハンムラビ王(在位期間:BC 1792年~BC 1750年頃)もアモリ系で、先祖をたどるとこのアモリ人にたどり着く。

バーレーン島の「文明期」では、いきなり社会の複雑化が急速に進行し、城壁都市や水神を祀る公共神殿が建設され、直径が50m、高さが10m を超すような巨大な王墓も築造されるようになる。 これに伴い土器生産や金属生産も、発展を遂げていく。文明期に入ると、調理用の土器だけではなく、飲食用の土器、貯蔵用の土器の大半も在地で生産されるようになり、メソポタミアやマガンからの搬入土器が激減している。これに伴い、バーレーンの在地土器の器種構成は、非常に多様化する。

さらに文明期には、ゴブレットなど一部の土器が轆轤によって生産されている。轆轤製土器の登場は、交易規模の拡大や都市化による人口増加に応えられる専業化と量産化を意味する。都市形成や社会発展を示す重要な指標になる。また文明期には、金属生産にも技術的な発展がみられる。文明期には、新たに蜜蝋法が導入され、非常に複雑な形状をした銅製品が出土する。

BC1350年代前後のツタンカーメン王の墓から4個の燭台が発見されている。蝋燭があった証拠になる。古代エジプトでは、ミイラの作成に古来、蜜蝋が使われており、蜜蝋燭は、燃焼が安定し炎が美しく、甘い香りがあり油煙が少ない、最後まできれいに燃えるなど利点が多い。

蜜蝋法による製造方法は、先ず、大きなロウの塊を造り、ロウは軟らかいので精妙に思う形に彫刻できる。次に、粒子の細かい砂の中に、このロウの彫刻を入れ、丁寧に圧力をかけて硬くする。次に、ロウソクが溶けるまで熱を加え、ロウの部分が空洞になったら、この空洞に銅を流し込む。固まった所で、砂を崩す。複雑な形状の銅製品も作り上げられる。

ディルムンの王国は、とくにBC2 千年紀前半(BC2050年頃~BC1700年頃)に、南メソポタミアとマガン(現在のオマーン)、メルッハ(インダス)などを結ぶペルシア湾の海上交易を独占し繁栄した。南メソポタミアには、ディルムンを経由し、銅や錫、砂金・象牙・カーネリアン・ラピスラズリ・木材(黒檀など)・真珠など大量の物資が運びこまれていた。物流の面からメソポタミア文明を支えていたのが、このディルムンであった。

バーレーン国立博物館では、ディルムンの黄金時代はBC2200年頃から前1600年頃の間であったと言う。 オマーン半島のウンム・アン=ナール文明は、ハフィート文化の銅輸出を引き継ぎ、メソポタミア、トランス・エラム文明、インダス文明(おそらくアッカド語でメルッハと呼ばれていた地域と一致する)と貿易を行った。

アラブ首長国連邦UAEをを構成する首長国の1つラアス・アル=ハイマは、同連邦の北東端にあり、北部はオマーンの飛び地のムサンダム半島に接する。かつてはペルシャ湾交易に従事する海運国だった。現在では農耕を主産業とし、ナツメヤシや野菜や果物を生産する。ウバイド文化時代 (前5000-3800年)は、UAEの ラアス・アル=ハイマで知られているUAE最古の時代である。その最古の時代であるウバイド文化 (BC5000年頃~BC3800年頃)時代の陶器は、この時期既にメソポタミアとの関係があったことを示している。

続いてハフィート文化期を迎えた。ハフィート時代(BC3200年頃~ BC2600年頃)には、埋葬塚が蜂の巣状の概観を持つようになり、それらは小さな玄室を持ち、そこには1~2体が埋葬されていた。 この地域における初期ウンム・アン=ナール期にも、数百の蜂の巣石墓が確認されている。メソポタミアの陶器がそこでも出土している。

ウンム・アン=ナールの名前は、大きなアブダビ島の東南部に位置する小さな島ウンム・アン=ナール島に由来している。アブダビ島の海岸沿いには200の島があり、ウンム・アン=ナール島はそのうちのひとつである。 同連邦の北東端にあり、北部はオマーンの飛び地のムサンダム半島に接する。ウンム・アン=ナール文明(BC2700年頃~BC2000年頃)はBC2000年頃に衰退し、オマーン半島からバーレーン島へと文明の首都が移ってバールバール文明が興った。

ウンム・ン=ナール文明があったオマーン(マガン)には銅鉱山と湾岸交易の中枢、マガン国の首都機能があったが、やがて、BC3千年紀末またはBC2000年頃、首都機能は銅鉱山と切り離され、湾岸交易の支配者たちはバーレーン島に移った。あるいは支配者の交代が起こったのかもしれない。

バーレーンで発見された最初の入植跡の一つは、アッシリア王センナケリブがアラビア北東部を攻略し、バーレーンの島々を手中に収めたことを示唆している。BC2000年頃から海面低下によってファイラカ島(クウェイト市から20km位離れたところにある島)が居住可能となると、ファイラカ島での取り引きが活発になった。

ディルムンの名は、バビロンのカッシート人王朝に属するブルナ・ブリアシュ2世の治世のBC1370年頃に書かれた2通の書簡で言及されている。これらの手紙はディルムンの地方当局者が、メソポタミアの上司にあてたものだが、そこで言及されている人名はアッカド人のものである。これらの書簡や他の文書は、当時のディルムンとバビロンの間に行政上の関連があったことを仄めかしているが、カッシート朝(イラン西部、ザーグロス山脈地方を原住地とするインド・ヨーロッパ語族の一系統カッシュ人が、バビロニアに建てた王朝)が、BC13世紀、エラムの攻撃を受けて滅亡した。

それ以降、メソポタミアの文書はディルムンの名に触れなくなっている。例外的な存在がBC1250年のアッシリア語の碑文であり、これはアッカド朝のサルゴンがディルムンやメルッハなどの王でもあることを宣言したものである。この碑文にはディルムンからの貢物があったことにも触れている。BC 1千年紀の別のアッシリア語の碑文でも、アッシリアの統治権がディルムンに及んでいることが示されている。 インダス文明出土例には、ペルシア湾岸のバーレーン島カラート・アル・バーレーンやファイラカ島テル・サアドなどでメソポタミア地方と同種の円形印章がある。この遺跡から出土した粘土製の印章は、ディルムンの印章である。製作址も発見され、メソポタミアの粘土板文書に登場する「ディルムン(ティルムン)」がバーレーン島とする解釈を裏づけられた。これらの円形印章を「ペルシア湾」印章と総称した。

「ペルシア湾」型は、インダス文字のほか、図柄にはインダス型印章と共通するウシのほか、ヤギやトリ、サソリや「人の足跡」が多い。裏面の鈕(インダス型鈕)は、インダス型印章と共通で、半球状に高く盛り上がり中央に深い沈線を通常1本施す。明らかに商品を束ねるものの封印に用いられていた。それは印章の反対側に紐や袋のマークが印されていることからも裏付けになる。多くがバーレーン島から出土している。 ウルや他のメソポタミア遺跡ではこうしたインダスの封印が多く見つかっている。ペルシア湾型として知られるディルムンに由来する円形の印章は、インダス文明のモヘンジョ・ダロやロータル、イラン高原のスサ、そしてマズィヤードなどで発見されている。

他方、インダス文明のハラッパー人もメソポタミアまで航海をしており、バーレーン島、ファイラカ島、ウルでは変則的な表記のインダス文字碑文が発見されている。 メルッハ(インダス)に言及しているメソポタミアの交易記録、商品一覧、公式碑文などは、ハラッパーの封印や考古学的知見を補完するものである。メルッハに関する文書上の言及はイシン・ラルサ時代のアッカド人たちに遡るが、実際の交易はそれよりもさらに前、初期王朝時代(BC2600年頃)に始まったようである。メルッハ産の器などはメソポタミアの港に直接船で運ばれていたようだが、イシン・ラルサ時代になるとディルムンが交易を独占するようになった。

ディルムンの交易品 メソポタミアがメソポタミアで産出する天然アスファルトや穀物、銀・スズ・毛織物・オリーブオイルなどを輸出し、ディルムンは銅・木材・瑠璃・金・アンチモニー(元素記号Sb、銀白色の光沢が美しいが脆い金属元素)、インダス地方の象牙や紅玉髄や釉薬をかけたビーズ細工、亀甲、ペルシア湾で採れた真珠(古代からペルシア湾一帯は天然真珠の一大産地、特にバーレーン近海の真珠は高品質と評価されていた)、貝や骨貝などで 象嵌した嗜好品などを輸出した。綿織物や家禽はインダスの主産品であった。メソポタミアに原産種がなかったので取引されていたようだ。交易で重要な計量基準は、ディルムンで用いられていた重さや長さがインダスの基準と実質的に一致していたが、南メソポタミアのものとは一致していなかった。

BC2000年紀初頭からはユーフラテス川上流の開発が進み、メソポタミアは東地中海のキプロス島の銅や、トルコ南部のアマヌス山脈の木材などが入手できるようになった。

BC1900年~紀元前1800年頃にはインダス文明が衰退して交易商品が減少した。BC1800年頃にはメソポタミアの記録からメルッハが消滅する。こうしてメソポタミアとインダスとの貿易が減少するにつれてディルムンは衰退した。ディルムンに関する最後の言及は、新バビロニア王国(BC625年~BC538年)のものである。そのBC567年の行政上の記録によって、ディルムンがバビロンの王の支配下にあったことが分かる。それも、BC538年に新バビロニアが倒れると、ディルムンの名は使われなくなる。

新バビロニア王国は、BC668年にアッシュール・バニパル王が即位し、首都ニネヴェを建設し、全盛期を迎える。さらにBC663年にはエジプトも併合し、全オリエントを最初に統一することに成功する。

ネブカドネザル2世の死後、内紛によって衰え、東方に興ったアケメネス朝ペルシア帝国のキュロス2世によって、BC538年に滅ぼされた。ペルシア帝国は、イラン高原のペルセポリスとスサを両都とし、アナトリアの西部にあるサルデスとを結ぶ王の道として建設した。バビロンはその中間点として重要な都市ではあったが、もはや政治の中心になりえなかった。

目次へ

エラム

メソポタミア文明は、インダス文明にも大きな影響を与えた。この2つの文明は、海上ルートと陸上ルート双方で交易を活動化させた。ペルシア湾とその支湾オマーン湾さえ渡れれば、アラビア海を介してメソポタミア文明とインダス川文明の交易が活発化する。アラビア海で毎年6月から9月にかけて南西の風が、10月から5月にかけて北東の季節風(モンスーン monsoonとは、季節によって風の吹く方角、即ち卓越風向が変化する季節風を呼ぶ)が吹き、沿岸諸国の海上貿易や交通に大きく貢献した。この南西からの季節風に乗れば、2週間ほどで容易にアラビア半島からインドに渡ることができた。この北東のモンスーンが、古代オリエント世界を拡大させ、その海上交易を紅海とエジプト、やがて東アフリカにまで広げた。

メソポタミア文明とインダス文明の交易に貢献したのが、イランのザークロス山脈沿いに住むエラム王国の人々であった。エラム人が住む地域は農業には適さない場所あったが、石材や木材、貴石など天然の資源には恵まれていた。エラム人は、イラン高原南部に産するラピスラズリ(瑠璃)・クロライト( 緑泥石)・紅玉髄(こうぎょくずい;カーネリアン)・凍石(ステアタイト)などの貴石を採掘し加工してシュメール人との交易で栄えた。

青銅器時代のイランとメソポタミアの間では、エラムによる青銅器の原料が運ばれ、その代価としてメソポタミアから穀物で支払われていた。その両者の関係は、常に緊張状態にあった。エラムは交易の拠点としてメソポタミア近郊に首都を移していたため、バビロニアに強力な王朝ができれば、エラムはその支配下に入り、その王朝が弱体化すると、今度はエラムがバビロニアへ侵入するという繰り返しであった。かつて、エラムは、バビロニアの王朝をいくつも滅ぼしている。

既に城壁で囲まれた都市国家であるスサの遺跡からは、イランの南西部からイラクやトルコそれぞれの国境線となるザーグロス山脈から産出される優良な石器素材、珪質頁岩や放散虫チャート・黒曜石・安山岩、そしてメノウ(瑪瑙)やジャスパー(碧玉)などが豊富に発掘されている。ザークロス山脈には、石材に適した珪質ノジュール(ノジュールnodule;楕円形や真ん丸に固まった石)が多産する。また、エラム時代の彩文土器や、エラム人がバビロンから持ち帰ったハンムラピ法典碑の出土でも名高い。

BC2600年頃、原エラム文明の首都スサは、キシュ王エン・メバラゲスィの軍事攻撃で陥落し、エラムの人々は、イラン南東部に拠点を移し、新首都をシャハダード(神話のアラッタに比定)に置いた。新首都アラッタ(ジロフト遺跡)を中心として新たな王国を建設、シュメールとの交易を再開する。このアラッタを中心とする地域の文明は、現在は「トランス・エラム文明」と名付けられ、メソポタミア文明とインダス文明を結んだとされている。

エラム人のように、人類の歴史では、定住するよりも移動を好む人たちもいた。文明とは、基本的に定住する人々によって作られた。それを、文明と文明の間を移動する人々が、「レヴァント」と呼ばれる地域に顕著に現れるように、相互の文明を飛躍的に発展させ、文化圏をより広域的に拡大させる。

エラム人も常に移動していたというわけではなく、スサ(BC30世紀~BC7世紀に跨がるエラムの王都)やアンシャン(BC3千年紀のエラムの首都)、トランス・エラム文明の首都アラッタ(BC3千年紀のエラムの首都)などの定住の拠点を持ちつつ、移動していた。

2009~10年にザグロス山脈の麓にあるイラン西部の遺跡を、ドイツのチュービンゲン大のチームが調査している。当時の人々は、野生のイネ科の植物を農作物として利用し、ひき臼やすり鉢を使って食用に加工していたことが、遺物やもみ殻などの検出により確認された。定住が2千年以上の長期であれば、優良種選択の過程で野生種が農耕種に進化する。

メソポタミア文明は、エジプト文明を吸収して古代オリエントを形成した。加えてトランス・エラムの商人が、メソポタミア文明とインダス文明を結びつけ、さらに広域的な文明圏が誕生した。

エラムの人々は食料供給をメソポタミアに頼っていた。シュメール人の都市キシュによる攻撃のため、新たな食料の入手ルートが必要になった。

トランス・エラム文明の都市国家は、日照りによる飢饉が頻発している。その食料の生産基盤が脆弱であったため、時には敵対することも多いが、メソポタミアはエラムの枢要な顧客でもあった。これが、トランス・エラム文明の最大の弱点であった。

メソポタミア以外の土地で、エラムの穀倉となり得る適地は、インダス河流域の平原であり、既に豊かな先史農耕文化が広がっていた。やがて最高の大地となった。その西側には、パンジャーブ地方のラーヴィー川河岸でハラッパー文化を築く人びとと、トランス・エラム文明のネットワークがリンクした。

メソポタミア文明とインダス文明の狭間に位置するイラン高原に存在したトランス・エラム文明が、メソポタミア文明に匹敵するものとなった。それは2001年、イラン南東部の都市ジロフト近郊で、BC2000年代のものとみられる精巧な遺物が多量に出土した。

ジロフトでみつかった遺物の殆どは、クロライト(緑泥石)とよばれる暗緑色の石で作られていた。クロライトはイラン東南部などでとれる非常に加工しやすい石材で、BC3000~BC2500年頃、一般に青銅器時代とよばれる時期に、イランにはクロライト製品や木材・金属・貴石といった、農産物以外の様々な物資が、当時、農耕文明が花開いていたメソポタミアへ輸出して潤う非農耕文明のトランス・エラム文明が育った。 トランス・エラム文明とのかかわりで「ラピスラズリの道」という、この文明を支える交易ネットワークを経て西方のメソポタミアへ物資が運ばれる「交易の道」があった。それは「アフガニスタン北東部のバダクシャン州で産するラピスラズリの交易の道であった。ラピスラズリの原石は、1kgあたり質に応じて4ドルから2,000ドルの価格の幅がある。2014年の採掘量はピークの5,500tを数え、まさに古代からラピスラズリの採掘が行われていた。エジプトのファラオもラピスラズリを身に着けていた。

シュメール神話の一つである『エンメルカルとアラッタ市の領主』によれば、古代メソポタミア文明は、アラッタよりもたらされたと言う。このメソポタミアの叙事詩に残るトランス・エラム文明の首都アラッタは、ジロフトの北東100kmほどの場所にある都市遺跡シャハダードに存在していたとする説が有力であった。

シュメール王名表によれば、エンメルカルはウルク第1王朝の最初の王メスキアッガシェルの息子として生まれ、420年間在位したとされる。他の伝説ではエンメルカルは太陽神ウトゥの息子とされている。

『エンメルカルとアラッタ市の領主』では、エンメルカルが金属細工や工芸品で知られた都市アラッタを服属させようとしたが、アラッタ市はウルクから7つの山を越えた地にあった。降伏を勧告する使者を立てたものの、使者はエンメルカルの長大な言葉を覚えることができず、何度練習しても復唱できなかった。そこでエンメルカルは、言葉を粘土板の上に置いた。つまり文字を記した。使者はアラッタに到着し、粘土板に書かれた言葉通りに降伏を勧告し、アラッタの領主を威圧した。これが最初の文字記録であるとされている。

2001年、イラン南東部の都市ジロフト近郊で、BC2000年代のものとみられる精巧な遺物が多量に確認された。このジロフトでの遺物の発見状況から、メソポタミア文明とインダス文明の狭間に位置するイラン高原に存在したトランス・エラム文明の中心地がジロフトにあり、ジロフトを中心とするトランス・エラム文明がメソポタミア文明やエジプト文明に匹敵するほどの存在であることが知られた。その衛星都市の一つ、ジロフト南西のテペ・ヤヒヤがクロライト製品の工房と考えられている。

メソポタミア文明では農産物の生産が豊かであっても、資源に乏しいため、それ以外の生活必要物資の多くを域外との交易に頼るしかなかった。そのためエラムに始めて文明が起こった。トランス・エラムの中核地は、メソポタミアから農産物を輸入していたとされており、その意味では対等な関係であった。

BC3000年頃~BC2500年頃、青銅器時代と呼ばれる時代に、イランにはクロライト製品や木材・金属・宝石といった、農産物以外の様々な物資を、当時最盛期を迎えた灌漑農耕が支えるメソポタミアの都市国家へ輸出して潤う非農耕文明のトランス・エラム文明があった。

BC2600年より早い時期から都市文明に成長していたのは、エジプトとメソポタミア、そしてイラン高原の3 か所であった。都市というものに精通し、それまで都市というものを見たこともないスィンド地方の人々が、完成度の高い都市の設計図を提示することができたのは、イランの都市住民の参画による。その熟考された都市計画、整然たる都市モヘンジョダロの建設は経験をを重ねた都市設計者の指導のもので行われた。東方に農産物の生産地を探し、その結果が、インダス川流域に起こっていた先史農耕文化を営む人々を知り、彼らに管理する灌漑農法を教えた。

インダス文明の誕生は、メソポタミア文明よりも約1000年も後のことで、エラムの人々がジロフトに移った頃は、まだインダス文明は揺籃期にあった。

メソポタミア文明とインダス文明の間に交流があったことは、以前から知られていた。例えば、アフガニスタン北東部で産する有名なラピスラズリは、メソポタミア、さらにはエジプトに送られ、ツタンカーメン王のマスクの眼の周囲と眉に使用されている。

これを輸送したのはトランス・エラム文明の商人たちだった。インダス文明が崩壊すると(BC1800年頃)、この東方の必要物資の大供給ルートも衰亡する。メソポタミア文明は、天水で潤うユーフラテス川の上流を開発し、西方の産物やキュプロスの銅、シリアの杉材などを入手するなどで対応した。

銅と閃緑岩の供給地、オマーンのマガンとの貿易は通常、ペルシア湾付近に位置していた都市国家ウルを介して行なわれていた。ザーグロス山脈の蛮族グディ人の王朝によって支配された時代には途絶したが、BC2100年頃にウル第3王朝のウル・ナンム王が通商路を再建した。インダス文明の地域との貿易が途絶した際にマガンからの銅の供給も途絶え、代わりにアラシヤ(古代キプロス)から輸入されるようになった。

やがて、旱魃により、灌漑システムが機能しなくなると、塩分を含んだ地下水の水位が上昇し、それに含まれる塩分がどんどん蓄積されていく。実際、メソポタミアの農業はその後、塩害で衰退していく。発掘された粘土板には、「大地が白くなった」と記録されている。

メソポタミアの農耕文明の特徴は、高度な灌漑システムにあった。絶えず灌漑をすることで、農業の生産性を高めた。

この時代、メソポタミアの文明を支えてきた上流域では永年にわたる森林の伐採などにより土壤の崩落が加速し、河川から流入した塩類を含む土が下流に堆積すれば、運河や潅漑用水路が閉塞される。その沈泥の塩類が塩害を加速させた。次第に、旱魃化が進む気候下で潅漑を続けていたため、潅漑用水に含まれる塩類が水分の蒸発によって次第に土壤に堆積され、BC2000年頃には、塩類に弱い小麦の収量が極端に減少し、大麦の収穫さえももままならず、塩類に強いナツメヤシの作付けのみとなった。

目次へ

バビロン第1王朝

かつてシュメールの故地であった地域には、「イ シン=ラルサ時代」と呼ばれる地方政権 があったが、そこを含めてバビロン第一王朝が成立する。バビロンに創設されたアムル系王朝(BC1894年~BC1595年)は、開祖スムアブム(在位;BC1894~BC1881)の後、スムラエル(在位;BC1880~BC1845)、サビウム(在位;BC1844~BC1831)、アピルシン(在位;BC1830~BC1813)、シンムバリト(在位;BC1812~BC1793)と王位が継承される。この時代までのバビロンの支配圏は首都を中心に半径80kmを超えなかったと思われる。

バビロン第一王朝第6代の王が、イシン・バビロン・ラルサなどの都市を支配し、バビロンを都にバビロニア帝国を築いてメソポタミアを支配した。その全盛期を築いた王がハンムラビ王(在位BC1792年~BC1750年頃)である。ハンムラビ王即位時のメソポタミア情勢は、イシン王朝を制圧したリム・シン王のラルサ王朝が南部で勢力を拡大し、シャムシ・アダド1世王の古アッシリア王国がマリ王国やバビロン第一王朝を従属させて北部を支配し、両大国に次ぐエシュヌンナ王国が両国の間で勢力回復を目指していた。ハンムラビ王にも紆余曲折があったが、そのメソポタミアを統一し、バビロン第1王朝の全盛期をもたらした。

古代メソポタミアの都市バビロンを首都とするアムル人王朝 (BC 1900年頃~BC1600年頃) を古バビロニア王国(バビロン第1王朝)と呼ぶ。最初の王スム・アブムはキシュの西方に位置するバビロン市を根城に確実に領地を奪い取り、6代目ハンムラビ王は父王シン・ムバリトより継承した王国を拡大、イシンやラルサの2王朝を次々に陥落さ、全バビロニアの支配者となった。

ハンムラビ王が25歳で即位した当時は、その治世の最初の11~12年間は、北のアッシリアに強力な勢力を持つシャムシアダド1世(在位;BC1813年~BC1781年)が、バビロニアに滞在していたこともあって、ハンムラビ王は、逼塞していたような時期が続いた 。

シャムシアダド1世の父は、ハンムラビ王一族と同族で、アムル人の有力な族長イラ・カブカブであった。イラ・カブカブがマリを巡る紛争で敗れたために、彼の家族はバビロンに亡命を余儀なくされたようだ。やがてシャムシアダド1世は、北上しチグリス川沿いエカラートゥムを占領、次に南にあるアッシュールの支配を目論み、時のアッシリア王エリシュム2世Erishum IIを追放して自らアッシリア王となった。チグリス川中流域にある当時のアッシュールは、アナトリア半島とバビロニアを結ぶ中継交易の市場として繫栄していた。

その後シャムシ・アダド1世は新たな首都をシュバト・エンリル(アッカド語で「エンリル神の住まい」を意味)に築き、ここを拠点に精力的に領土拡大に励んだ。中でも特に重要だったのはマリの占領である。当時のマリ王ヤフドゥン・リム(彼もまた、アムル系の王であった)は強大であり、シャムシ・アダド1世は彼と激しく争った。マリ側の記録には、数度にわたってシャムシ・アダド1世に勝利したことが記されている。しかし情勢が逆転した。マリに内紛が勃発してマリ王ヤフドゥン・リムが、配下の裏切りによって暗殺された。それに乗じてマリの支配権を握った。

これにより征服活動に拍車がかかり、北部メソポタミア全域にアッシリアの勢力を拡大し、名実ともにオリエント最大の君主となった。支配下にある領域以外にもその影響力は及んでいた。例えばバビロンのハンムラビ王などはシャムシ・アダド1世が王位にある間は臣従していた。

シャムシ・アダド1世は長期にわたって王位にあったが、BC1781年に死去した。これが当時のオリエント世界にエポックを画する。バビロンをはじめ多くの国でこの年に「シャムシ・アダド1世が死んだ年」またはそれに類する意味を持った年号がつけられている。 彼の死後長男のイシュメ・ダガン1世が王位を継いだが、BC1777年にヤフドゥン・リムの息子ジムリ・リムZimri‐Limの攻撃によってマリを失うなど勢力は振るわず国内も混乱した。

ジムリ・リムはマリを脱出し、西の大国ヤムハド(アレッポ)の王ヤリム・リム1世の元へ亡命した。そこでヤリム・リム1世の娘を妻として、ヤムハドの後ろ盾を得て情勢が好転するのを待った。マリはジムリ・リム王により再興され再び全盛期を迎えた。彼はマリの行政機構を再整備し、アムル系の遊牧民部族をいくつも傘下に収める、敵対した部族を討伐してマリを再び有力国の一つに押し上げた。マリのジムリ・リム王の宮殿は、複雑な構造をした宮殿建築の遺構として知られている。宮殿は代々の王たちが必要に応じて拡大していった。間取りはシュメール風の住居と同じ様式で、屋根のない中庭の周りに様々な部屋を配置してある。玉座の間の北側にもうけられた中庭の南壁面には、ジムリ・リム王が神から王権を授けられる場面が表されていた。

シャムシ・アダド1世死後のアッシリア衰退に伴って、バビロン・ラルサ・マリ・エシュヌンナなどが、アッシリアの覇権の後釜を巡って争い、やがてバビロンのハンムラビ王が統一王国を築くことになる。

シャムシアダド1世の死後、ハンムラピは後のバビロニア統一のための基礎を築き始める。BC1763年、ハンムラビ王はラルサ征討を決断する。ハンムラビ軍の侵攻によってラルサ王国は動揺し 反乱が相次ぎ、王都ラルサは陥落した。一時代を築いたラルサ王朝の終焉はあっけなかった。BC1760年のハンムラビ治世33年、北方の エシュヌンナやマリを制圧後、ハンムラビ王は王宮を含めマリ市を破壊したと伝わる。更にアッシリアを攻撃し治世 40年頃までにはアッシュールとニネベを獲得した。ようやく独立王国を築く。ここに北西のアッシリアと対峙する。この王朝以降、シュメール・アッカドの両地域を合わせてバビロニアと呼ぶようになった。ハンムラビ王は、ウル第3王朝以来、約250年ぶりに全メソポタミアの統一を実現した。

6年間、宗教や内政の整備に力を注いだあと、対外的発展を企て、強国に囲まれた小さな都市国家の中心にすぎなかった王国を、外交的・軍事的手段を巧みに用い、ユーフラテス川の支配を戦略的眼目におきつつ、強大な国を築き上げた。ハンムラビは、30年に及ぶ征服戦争の末、チグリス・ユーフラテス川中・下流域全土(バビロニア地方)の統一を果たした。 ハンムラビは、道路を整備し、運河を整えて灌漑施設を充実させた。そして警察や郵便の制度を確立した。 裁判の公平さ、官吏の綱紀粛正には、特に心を砕いたという。

ハンムラビは、BC1750年、死の直前まで王として統治した。BC1531年、バビロン第1王朝第11代の王サムス・ディタナの治世に、ムルシリ1世に率いられたヒッタイト人の急襲に遭い、バビロニア王国は壊滅した。すぐに、アグム・カクリメAgum Kakrime王に率いられたカッシート人が奪回した。カッシートの民族系統は現在では非セム系としている。東方のザークロス山岳地帯出身の民族で、シュメール人以来のメソポタミア文明に同化し、その文化を継承していた。

ザーグロス山中にいたカッシート人が、BC2000年ころメソポタミアに馬をもたらしたという記録もある。そしてこれ以後、インド・ヨーロッパ語系の諸民族が馬戦車を伴い、相次いで古代文明諸地域へ侵入していった。ヒッタイトが支配していた小アジアの東部から北部メソポタミアにかけての一帯に自立したカッシート王国は、BC1595年にバビロン第一王朝が、ヒッタイトによって滅ぼされた後のバビロニアに入り、BC1550年頃、バビロンを都に建国した。多くの都市の反抗に遭いながらも、36代約350年間にわたりバビロニアを支配した。バビロニアを統治した民族では、最も長い間の統治であった。この間、オリエントにはメソポタミア南部のカッシート以外に小アジアのヒッタイト、メソポタミア北部のアッシリア、北部山岳地帯のミタンニ、そしてエジプト新王国の勢力も伸ばす、長い分裂期であった。その間、カッシート王国はハンムラビ法典を尊重した。

目次へ

ハンムラピ法典

ハンムラビ王の 43年に及ぶ永い治世の間に、キシュからペルシャ湾へと大運河網が築かれ、水路は四通八達して産業は大いに栄えた。エラムやマリ、そしてラルサなど四方の都市国家を相次いで帝国の支配下に置いた。現バグダードの南方90kmに位置するバビロンは、古代オリエントの政 治・経済・文化の中心として繁栄を極めた。この英王は、メソポタミアに統一と平和とをもたらすために、実に巧妙で有効な外交・軍事戦略を果断に実行し 、その一方で、「強き者が弱き者を圧迫せぬよう、悩ある者に光を与えるよう」、この時代としては類い稀な理念を掲げる法典を制定した。

282 条に及ぶ条文は、美しい装飾的な楔型文字で玄武岩製の背の高い碑に刻まれた。この記念碑は、BC12世紀に、近隣の国エラムの王によって運び去られ、スーサのアクロポリスで他の名高いメソポタミアの代表作に囲まれて陳列されていた。高さ2.25m、この一本の玄武岩製の碑は、バビロニンの王ハンムラビによって、正義の神である太陽神シャムシュの町シッパルに建てられいたと考えられている。現在、パリのルーブル美術館に蔵されている。

碑の大半は、法典の制定理念が序文として刻まれている。その上に描かれた場面は、ハンムラビ王が正義の神シャムシュから授かる王権叙任が象徴的に表されている。

「朕はハンムラピ、完(まった)き王。民の為に幸い溢れる土地を捜し、その重き苦悩を取り除き、彼らの頭上に光をもたらした。…

朕はすべての民を心安らかに住まわせ、彼らを脅かす敵が襲いかかるのを決して許しはしなかった。

我が良き蔭は国土をあまねく覆い、我が智恵はその民を守る。強き者が弱き者を圧迫せぬよう、孤児や寡婦に正義がなされるよう…

正しき法が定められ、正しき判決が下されるよう、そして圧迫されている者に正義が施されるよう、朕は自ら至高の言葉を『正義の王』と名付けられた我が像と共に、この石碑に刻みつけた」

歴史的序文では、「弱者と虐げられた者を護る者」の役割の中で、ハンムラビ王の叙任および彼の帝国とその関係について詳述されている。しかも、バビロン王国の日常生活の規則に準拠する200近い法や裁判の判例が挿入されている。王が万人に理解される法律と願い、日常語で余計な修辞を用いず簡略に表現されている。

一方では、復讐法の元祖としてあまねく知られるハンムラピ法であるが、いかなる場合でも応報的な「同害原則」が適用されるわけではない。

(第196条)「人もし、自由人の眼を傷つけたる時には、彼自身の眼も傷つけられるべし」

(第197条)「人もし、自由人の骨を挫きたる時には、彼自身の骨も挫かるべし」

(第200条)「人もし、同階級の人の歯を挫きたる時には、彼自らの歯も挫かるべし」

下位階級の者に対する傷害は同害原則から除外されていた。

(第201条)「人(自由人)もし、平民の歯を挫きたる時には、銀一ミナの三分の一をもて償ふべし」

また、軽微な傷害も同害原則から除外された。

(第203条)「もし平民、彼と同階級の平民の頬を打たば、銀一ミナをもて償ふべし」

過失による傷害や致死であれば、「悪意をもってしたのではないこと」を表明することで、同害原則から免れそれを金銭による賠償で償うことができた。

ハンムラビ王の碑は、古代メソポタミアの最も威光ある統治のひとつの総括である。それは王の晩年に書かれた将来の王たちに宛てられた政治的遺書であり、彼らに対して賢明で公平な政治理念として託された。

法典は書記学校に文学的な手本として、1千年以上にわたって書き写されている。