1)ブドウとは?

| ヤマブドウの巻きひげは、葉に対生して他の物に巻きつきながら伸びて大きくなる。 |

|

| ツタウルシは、気根を出して樹木を這い上がる。 |

熱帯および亜熱帯を中心に約11属700種が、世界に分布するが、日本には古くからブドウ属・ヤブガラシ属・ノブドウ属・ツタ属など5属15種が自生する。

ツタは、先端が吸盤になった巻きひげを伸ばすので、壁面でもよじ登ることができるが、ブドウ科の多くの巻きひげは、他のものにからみついて登っていくので壁面ような垂直面を登ることは難しい。ウルシ科のツタウルシは、巻きひげではなく、茎から地上に根を伸ばす気根を出して着生するので、垂直面でもよじ登ることができる。

ブドウ科の植物は、見事に紅葉する種が多い。ツタは、秋になると紅葉し、冬には葉が落ちてしまうので、「夏蔦」とも呼ばれ、その紅葉の美しさから「紅葉蔦(もみじづた)」「蔦紅葉(つたもみじ)」「錦蔦(にしきづた)」などと歌に詠まれる。

「蔦葛(つたかずら)」は、ヤマブドウなどの蔓性植物の総称である。

桟(かけはし)や いのちをからむ つたかずら 松尾 芭蕉

アメリカツタもブドウ科ツタ属の落葉蔓性木本で、北アメリカの東部から中部に分布し、新葉は赤みを帯び、秋には明赤色から濃赤色に紅葉する。日本では、アメリカツタを盆栽仕立てにして、その気品溢れる紅葉を堪能している。

ブドウ属(Vitis)は、巻きひげのある落葉性のつる植物を呼ぶ。東アジアや中央アジアから地中海沿岸、北アメリカに約60種ある。主に北半球の温暖帯に分布する。学名のヴィティスVitisは、ラテン語で「ブドウ」である。

ブドウの歴史は古く、紀元前3,000年前には、カスピ海沿岸で栽培され、その頃からワインの醸造も始まっていた。ブドウは、世界でも最も大規模に栽培されている果実で、生食のみならず、ワイン・ブランデー・レーズン・ゼリー・ジャム・スムージーsmoothie(凍らせた果物や野菜をミキサーでジュースにした飲料)など多様な加工食品の原材料になっている。

長野県諏訪郡富士見町にある縄文時代中期(紀元前3,000年~2,000年)を中心とした集落遺跡・井戸尻遺跡(いどじり)から発掘された「有孔鍔付土器」には、ブドウの種子が付着していた。ヤマブドウを土器に詰め果実酒を造っていた痕跡が見られる。

同じく諏訪郡富士見町の藤内遺跡群(とうないいせきぐん)から出土した、縄文中期の多くの土器の中から、酒壷として使われていたと思われる高さ51cmの大型で膨らみのある「半人半蛙文有孔鍔付土器(はんじんはんあもんゆうこうつばつきどき)」が出土している。壺の広い口縁部と内壁を貫通する直径5mmほどの、発酵によって発生するガス抜きと考えられる18個の穴があり、その壷の中にヤマブドウの種子が付着していた。有孔鍔付土器は、現在の長野県から山梨県の中央高地における縄文時代前期末期から中期終末にかけて分布するが、特に関東地方を中心に盛行していた。

縄文時代中期の終末には、有孔鍔付土器は姿を消し注口土器にとって代わられている。その注口土器の形状から、その前身にあたる有孔鍔付土器の内部には液体が入っていた可能性が高い。富士見町の縄文時代の集落は、八ヶ岳の南麓から釜無川に緩やかに下る丘陵部に密集していたが、河川や地下水脈・湧水など八ヶ岳を水源とする水量は豊富で、集落の近辺には、容易に利用できる水資源に恵まれていた。有孔鍔付土器は、単に貯水目的ではなく、その内容物は酒であると推定されている。

植物は土壌中の珪酸を根から吸収し、特定の細胞の細胞壁に蓄積しガラス質の細胞体を形成する。植物珪酸はイネ科・カヤツリグサ科・シダ植物・コケ植物などの細胞内に蓄積され、その含有量が高いことが知られ、特に、樹木類の維管細胞と表皮細胞などに蓄積される。イネ科の植物が他の多くの植物は各種細胞に珪酸を多少なりとも沈積させる。植物の種類により特徴的な形態のものが含まれる。特にイネ科において顕著にみられる。イネ科については形態分類の研究が進められている。なお、プラント・オパールplant opal(土中にある植物に由来する珪酸体;opalとは、真珠のような光沢をもつ、半透明の鉱物。主成分はケイ酸で、宝石はその良質なもの)とは、植物珪酸体が、植物が枯れるなどして土壌中に保存されたものを指す。そのプラント・オパール分析によると、鹿児島県の遺跡では、12,000年前の薩摩火山灰の下層からイネのプラント・オパールが検出された。縄文前期の岡山県岡山市の朝寝鼻貝塚(あさねばなかいづか)では、土壌から約6,000年前の栽培種の稲の細胞化石が検出されている。

目次へ

2)ブドウの果実

ブドウの巻きひげは、茎が変化しもので、葉と対生している。葉は単葉で大小様々な切れ込みがある。ブドウの実は、前年枝(結果母枝)の腋芽が、3~4月に動き出し新梢(結果枝)が伸び、花はこの新梢の葉腋に花房となって咲く。巨峰など大果系の品種は結果枝1本当たり2花房ぐらい、デラウェアなどでは4花房までつける。

ブドウの巻きひげは、茎が変化しもので、葉と対生している。葉は単葉で大小様々な切れ込みがある。ブドウの実は、前年枝(結果母枝)の腋芽が、3~4月に動き出し新梢(結果枝)が伸び、花はこの新梢の葉腋に花房となって咲く。巨峰など大果系の品種は結果枝1本当たり2花房ぐらい、デラウェアなどでは4花房までつける。円錐花序につくブドウ種の花は、両性花または雌雄異株である。原始的な植物が雌雄異株であるように、ブドウの祖先や、ヤマブドウなど野生のブドウには雌雄異株のものが多くみられる。特殊だった両性花(雌雄同体株)の種が、淘汰の過程を経て選別され、その両性花のうち実が豊富に付けるものが選ばれてワインの原料とされ、品種改良が重ねられてきた。やがて栽培品種の殆どが両性花となる。栽培されているブドウの殆どの花は、雄しべと雌しべだけのシンプルなもので、小さな花が集まって房になり、その一つ一つが実になる。

マスカットMuscatやマスカット・オブ・アレキサンドリアMuscat of Alexandriaは、日本の露地栽培では、6月頃に開花する。ブドウは「風媒花」で自家受粉をするので、花が終われば花柱の下に融合する豊かな子房が膨らみ始める。

ブドウ属の花は、中心に雌しべ、まわりには5本の雄しべと5枚の合着した花弁がある。子房の中の胚珠が種子になり、子房の壁が果肉と皮になる。合着した花弁は、開花の寸前に雄しべと雌しべを残して、合着したまま脱け落ちる。

実のなる植物であれば当然花が咲く。ブドウの花の色は、薄黄緑色、花が咲かないと思われているような植物は、みんな葉っぱや茎と同じような緑色の花を咲かせる。実は「花の色の中で一番多いのは緑色」である。植物の生存と繁殖のための器官でもある花が虫媒花であれば、訪花植物として共進化により目立つ色に染まる。ブドウは風媒花であるため、ブドウの品種は世界中で1,000~8,000種以上あるといわれているが、ブドウの花は薄黄緑色が多い。

原料となるブドウの品種のことをワイン用語では「セパージュcépage(仏)」と言う。セパージュワインとは、ラベルにブドウの品種名が明記されたワインである。ワイン用・生食用・干しブドウなどの加工用も含めて、ブドウの品種は世界中で1,000~8,000種以上あるといわれている。同じ品種でも育つ場所や環境が違うと、異なった品種となり実り、それらが、自然に、または人為的に、たくさんの交配種を生み出す。

アサンブラージュAssemblageはアッサンブラージュともいい、「寄せ集め」「組み(継ぎ)合わせること」を意味するフランス語である。そこから転じて、ワイン用語では「調合」の意味で用いられている。ワイン用語でいうアサンブラージュは、品種の違うブドウにより造られたワイン同士をブレンドする手法で、フランスのボルドーワインの魅力の1つでもある。ブドウには、品種によって収穫時期に幅があり、環境変化の適応度に様々な差異がある。複数の品種をブレンドするアサンブラージュなら、気候変動に影響さやすいブドウ品種が年度ごとに収量に差が生じても、全体として安定した供給が期待できる。また、芽吹きや収穫期の違う品種を植えておくことで、天候被害のリスクを最小限に抑えることができる。しかも、各品種それぞれの持ち味を生かしてブレンドして、従来の品種には出せないような絶妙な味を生み出せもする。品種ごとのワインの配合割合を、知識と経験の蓄積があればこそ、各シャトーの個性の見せ所!と誇れる理想のワインを作り上げて来た。それは、実際に伝統的な手法として継承され、この手法でしか出せない味が実現できたからこそ、ボルドーワインは、古来、フランスのみならず世界のワインを代表する存在となっている。ボルドーで使われる赤ワイン用品種は豊富である。アサンブラージュの可能性はまさに無限大と言える。

カベルネ・ソーヴィニヨンCabernet Sauvignonは、赤ワイン用のブドウ品種であり、世界で最も広く栽培され、ほぼ全ての主要なワイン産出国で育成されている。ボルドーの優れたワインにおける主要品種として用いられる。ボルドーでは、メルローやカベルネ・フランとブレンドされることが多い。

カベルネ・ソーヴィニヨンは、20世紀に、高級赤ワイン用のブドウとしては最も広く栽培されていた。1,990年代になると、ボルドーを原産地とする赤ワイン用のメルローMerlotの人気に押されるが、2015年においては再び最も広く栽培される品種となる。カベルネ・ソーヴィニヨンからなるワインは、フルボディで、タンニンtanninも酸も豊富であるため、長期熟成のポテンシャルがある。

アサンブラージュは、ボルドーが代表的であるが、様々な国や地域でもブレンドがなされている。ボルドー以外の例としては、シャンパーニュを造る過程でも用いられている。シャンパーニュでは、ブドウ品種はもちろん、複数年のワインをアサンブラージュさせる。

ブドウの品種の数は、限定のしようがないのかもしれない。それほどのブドウ品種でありながら、ブドウの花は薄黄緑色である。特殊だった両性花のものが、長い長期の環境変化に選別され、その両性花のうち実が豊富なものが選ばれてワインの原料として品種改良されてきた。現在、人間が利用しているブドウの殆どの花は、雄しべと雌しべだけのシンプルなものである。

子房上位で2室に分かれ、それぞれ2個ずつ胚珠があり種子が最高4個までできる液果となる。液果sap fruit (sǽp多肉果;sapとは、果物や野菜の汁とか樹液を言う) とは、果皮の一部が多肉質または液質の果肉になる果実であり、ふつう裂開することはない。液果では、通常、果粒一つ一つが、野鳥により散布される単位となる。

ブドウの花房(花穂)は、新梢の勢いにもよるが、基本的に1新梢に残す花穂は1花穂だけで、更にその花穂がしっかりと素直に伸びている主穂(しゅすい)だけを残し、副穂(ふくすい)はすべて取り除き、次に、先端部の2~3cnだけ残す整穂(せいすい)を行う。その後、10から12軸(30~50粒)だけ残して、先端部と基部の副穂をカットする摘粒により、果粒の肥大化が始まる。それと同時に十分な土壌水が必要となる。

ブドウの果粒は、雌しべの子房の部分が肥大したもので、落花直後から、果粒内部の細胞分裂と肥大化が盛んになり、この時期の摘粒によって果粒数を適切に制限することで、残った個々の果粒内部の細胞数が増加し豊かな果実が形成される。一般的に摘粒時期が早いほど、その効果が高いと見られている。

目次へ

3)ブドウの品種

ブドウは、世界で栽培されている品種の起源から、ヨーロッパ系Vitis viniferaとアメリカ系Vitis labruscaの2つに大別されている。

ヨーロッパブドウ栽培は、数千年に及ぶ歴史の中で、醸造用・生食用・干しブドウraisin用の品種群が育成されてきた。カリフォルニアの栽培専門家のハロルド・オルモHarold Olmoは、ヴィニフェラ種vitis viniferaの起源が、現在のアフガニスタンとイランの国境の山岳地帯であるとし、その地域から持ち帰った種子から、ワインの進化の過程を実証し、特にブドウの遺伝の研究に多大な成果と功績をもたらした。

ヨーロッパ系の特徴は、病害や冷害に弱いが土地の乾燥には強い。生食用品種にはマスカット香のあるものとないものがある。果皮は薄く、果皮と果肉の分離が悪い。果肉はしまったものが多い。マスカット香とはマスクmusk=麝香(じゃこう)の香りがするという意味で、麝香はオスのジャコウジカがメスを誘うために出す分泌物で、ブドウの香りがこの麝香の香りのように素晴らしいという意味である。高級温室メロンのマスクメロンも同じ語源である。

アメリカ系ブドウ酒は、北アメリカに自生するブドウから育成された品種群で、その歴史は200年にも及ばない。自生種同士が交配され、あるいはヨーロッパ種と交配され多くの品種から開発された。アメリカ系は病害と冷害に強い耐性があるため、寒冷地でも多雨地域でも栽培が可能である。その果実は、果皮と果肉の分離がよく、果肉は軟塊状のものが多い。また狐臭(foxy flavor;こしゅう)と呼ばれるヨウロッパ種にはない香りがするものが多い。

アメリカでは、ラブルスカ系のブドウのことを「Fox grape」と呼んでいた。日本人は、このブドウから香る狐臭を「いいブドウの香り」と感じるが、ヨーロッパ人には嫌われ、ワイン好きの間では世界的に嫌われる香りと言う。Foxy flavorは、Vitis labruscaの交配品種のコンコードやナイアガラなどに香る、グレープジュースのような甘い特徴的な香りを言うようだ。

Foxという言葉は、かつては「野生的な」という意味合いがあり、これらのブドウをそのように表現し、その香りを「foxy flavor」と呼ぶようになった。ヨーロッパの人々はこの香りがあるラブルスカをヴィティス・ヴィニフェラと区別していたことは間違えないようだ。

アイスランド生まれのノルマン人航海者(ヴァイキング)のレイフ・エリクソンLeif Ericsonが、新たな植民地を求めて出航した1,000年頃、北米の現在のカナダ・ニューファンドランド島に上陸し、海岸まで草原を覆う、繁茂するブドウの大群落を発見した。その大地をヴィンランド(Vinland;ワインの土地)と呼んだ。その後の新しい入植者達は、一面に広がるブドウの光景に「彼らにもたらすだろう素晴らしいワイン」を思い描いた。

アメリカで最初にワイン造りに貢献したフランス人は、John Bonoeilという。Bonoeilは、フランスのラングドック地方でワイン造りの経験があり、ブドウ栽培とワイン造りのマニュアルを、上からの命令で作成し、それがアメリカのバージニアの移住民へ配布されたのが1622年である。その彼の作成したマニュアルの中に、バージニアに生育するブドウを指して、比喩的に「Fox-Grape」と呼んだ。野生のブドウが茂る高原を疾走するキツネから想起されたのだろうか。アメリカのワインといえば、カリフォルニアだが、バージニア州は国内第5位の生産量がある。

「Fox-Grape」に含まれるどの化合物が、「Fox-Flavor」と呼ばれる香りを放つのか。

アントラニル酸メチルC8H9NO2は、窒素含有の有機化合物で、ブドウだけでなくジャスミン・オレンジ・レモンなどの植物が産出する揮発性の油である精油essential oilの中にあり、それぞれ特有の芳香を持つ。食品添加物としてキャンディーの香料などに用いられている。植物は、代謝産出物、排出物、フェロモン、鳥類や昆虫の忌避剤などとして精油を産出する。葉や花弁、根などの特別な腺に貯蔵されいる。一般に多数の化合物の複雑な混合物で、その芳香から主に食品産業で香料として利用されている。その一方では、鳥類忌避剤として研究されている。この化合物は非常に強い香りを持ち、希釈するとブドウの香りがする。

フラオネールFuraneol(C6H8O3)は、イチゴのような香りとして食品用香料や香水原料として用いられている。フラネオールはストロベリーフラノンStrawberry furanoneの別名を持ち、天然にはイチゴに含まれており、またパイナップルやソバ・トマトの香り成分としても重要である。ワインでは「マスカットベリーA」に多く含まれていることは有名である。人間が感知できる香味成分すべてを、科学で、裏付けられているわけではない。どこまでワインを客観的にテイステイングできるかというのが、醸造家の技量を決定する。

3-メルカプトプロピオン酸エチルC5H10O2Sは、有機硫黄化合物の一種で、パイナップルメルカプタンと呼ばれ、天然にはパイナップルに含まれ、その香りを特徴づける主要な成分の一つである。パイナップルフレーバーの調合には欠かせない香料である。

いずれにしろ、ラブルスカをヴィティス・ヴィニフェラと区別する香りとして、「foxy flavor」と表現すること自体、理解できない。

カリフォルニアではそれまで重要視されていなかったヨウロッパ種のシャルドネ種が、最も重要な白ブドウ品種になり、やがて世界に波及していく。

日本では、明治時代以降、海外から多くの品種が導入された。日本のブドウ産地の環境は、雨量が多い、果樹園の地形と土壌は、平坦地であり火山灰土の比率が高い、戦後、栽培域が広がるとますますその傾向が高くなり、ブドウの育成を阻害しやすい環境になっている。

ヨーロッパ系は、病害に弱く、日本の過湿による裂果のため栽培に失敗したが、アメリカ系は日本の風土に適合し全国で栽培されるようになった。その一方、アメリカ種は、ヨーロッパ系より品質が劣るため、ヨーロッパ種との交配( 欧米雑種と呼ばれる)や、あるいはヨーロッパ種同士の交配により、強健で良質のブドウ品種を開発しようとするブドウの研究が本格的に開始されている。

その成果が現れ、日本の栽培種には、アメリカ種の強健性とヨーロッパ種の良質果実を合わせた品種も少なくない。その代表が巨峰で、アメリカ系の「石原早生(いしはらわせ)」とヨーロッパ系の「センテニアル」との欧米雑種である。

かつて日本のブドウは、着色と成熟がいまひとつ冴えない。それが、そのままでまかり通っていた。日本のワインもまた、その熟成にむらがあり、芳醇と渋さ両方に洗練さが欠けていた、と言う。

目次へ

4)諸々のブドウ品種の誕生

日本のブドウ果実とワインの質的改革、つまり成熟と熟成の両方を高い水準にまで高めなければならない。昭和17(1,942)年、試行錯誤の結果、日本の高温多雨多湿の気候に適した、ブドウの新品種「石原センテニアル(巨峰)」が誕生した。

果粒1粒12~15gと、その名のとおり巨大である。その大粒ブドウは、昭和12(1,937)年頃、静岡県の大井上理農学研究所がアメリカ系Vitis labruscaとヨーロッパ系ヴィニフェラ種Vitis viniferaとを交雑して作出した。作出者の大井上康(おおいのうえ やすし)によって命名された。雑種のためか、病気のほか花振るいも起こしやすく、栽培しにくい品種であった。熟期は9月中旬から下旬。今では、果汁が多く上品な甘さと優しい酸味で肉質もよく人気が高い。

しかし、昭和32(1,957)年)3月6日 、「巨峰」は種苗名称の登録を拒絶された。当時の農林省(現、農林水産省)から届いた公式文書には「花振るい(花が咲いても、適切に受粉、結実が出来ないまま、花が落ちてしまう現象)や単為結果parthenocarpy(受精をしないまま子房だけが肥大化し、無種子の果実が生じる現象)、脱粒がひどい巨峰は栽培価値がない」とまで断定されている。つまり、房の粒数を制御する栽培方法が開発されていなかったため、開花した房の状態のまま生育させたことにより、糖度は上がらず色も薄く粒もまばらな果実しか収穫出来なかった事が原因であった。

巨峰は花が咲いた後そのまま実を付けさせると、700g~800g程の大きな房になり、色も薄く赤いブドウになる。かつての巨峰は、糖度も今の物よりかなり低く、決して美味しいブドウとは言えなかった。現代では、巨峰の秋の剪定と元肥、春の発芽期に一つの芽ごとに主芽だけを残して、発達が遅れている福芽を欠く芽掻き(めかき)、開花期から摘粒するまでの間に棚に結ぶ誘引に始まり、一枝一房にする摘房、一房28~32個の果粒に絞る摘粒と言う作業など栽培方法が確立され、最終的に粒の数を調整することで一粒一粒に栄養がたっぷりといきわたり、色も黒く糖度も格段に高くなった。

これらの発展過程の積み重ねで、今では世界中で1万を超えるブドウの品種が育成されている。

「巨峰」は、北信・長野地域を中心に長野県内各地で生産されている。平成25 (2,013)年、シェア30.73 %、生産量全国第1位。現在、日本のブドウの出荷量の約6割が「巨峰」といわれている。ピオーネ・藤稔(ふじみのり)は、巨峰から改良された。

平成28(2,016)年、日本全国のブドウの生産量は、 179,200t、県別では山梨県がトップで42,500t、シェアは、23.7%、2位が長野県で、28,800t、シェアは、16.1%、3位が山形県で、18,700t、シェアは、10.4%となっている。

北アメリカ大陸東部からカナダ南東部に自生していたラブルスカ種(Vitis labrusca)の栽培品種には、カトーバやコンコードがある。また、交雑種としてアガワム 、アレキサンダー、キャンベル・アーリー、デラウェアなどがある。

アメリカのワイン生産は、異なる2つの道を歩んできた。一つはヨーロッパからの入植が大西洋沿岸地域から始まり、アメリカ系のぶどう品種を主にヨーロッパ系品種とかけあわせ、ワインに適した新しいブドウを開発した。アレキサンダー・カトーバ・デラウェア・コンコードなどの品種が生まれた。

一方、メキシコに入植したスペイン人がヨーロッパのブドウを取り寄せワインを作り、それをキリスト教宣教師が太平洋沿岸を北上し布教とともに広めていった。

アメリカでは、19世紀中頃にワイン産業が定着した。現在ではフランス・イタリア・スペインについでワインを生産する主要な生産国の一つとなった。

カトーバCatawba(Vitis labrusca)

北アメリカ南東部のサウスカロライナ州のカトーバ川流域のカトーバブドウの木、そのカトーバワインは辛口の白ワイン。

キャンベル・アーリーCampbell Early(Vitis labrusca)

キャンベル・アーリーは米国でジョージ・W・キャンベルによって「ムーア・アーリー」に「ベルビダー×マスカットハンブルグ」を交配して開発されたラブルスカ種Vitis labruscaの黒ブドウで、1,890年代中頃に発表されました。米国で育成された6〜7gと果粒は中粒で果肉は軟塊状で成熟期が早い。紫黒色の本来のブドウらしい品種。ラブルスカ種特有の狐臭もあり、8月半ばには熟す早生種。日本には明治30(1,897)年、新潟県の川上善兵衛氏によって導入されたとされている。米国種なので、強健で栽培しやく凍害を受けることが少ないので、主に北海道・岩手県・青森県・秋田県などで栽培されている。家庭菜園や西日除けに最も推奨したい品種。

キャンベル・アーリーは、豊産性で果粒には甘酸っぱい果汁がたっぷりと含まれている。生食以外にもジュースやワインの原料にも用いられている。

今ではキャンベル・アーリーを元に沢山の品種が生まれている。国産ブドウで最も多く作られ親しまれている巨峰も、源をたどればこのキャンベル・アーリーが関わっている。

ナイアガラNiagara(Vitis labrusca)

米国種ナイアガラは、ニューヨーク州ナイアガラで誕生した白ブドウ品種であり、明治5(1,872)年に「コンコード」×「キャサディ」の交雑によって開発された。キャンベル・アーリーなどと同じラブルスカ種である。果粒はキャンベル・アーリーと同じ5~7g程の大きさの中粒ブドウで、狐臭が強い。果皮と果肉との分離が容易で、成熟時の果皮色は緑黄色〜白黄色であり、果肉は軟塊状で多汁である。果粒の大きさもデラウェアと似て、糖度が極めて高い。栽培方法や環境にもよるが糖度は16度前後から、甘いものだと20〜21度を超える。特有の強い香りが他品種よりもひときわ強い。熟期は8月下旬から9月上旬。栽培は容易。

明治26(1,893)年に川上 善兵衛氏によって導入された。ナイアガラは、生食向け以外にもジュースやワインなどの加工用としても用いられているが、皮が薄く、長距離長時間の流通に向かないため、殆ど市場には出回らず産地での消費か、加工用にされている。ナイアガラは、生食のほか、果汁飲料、醸造用として加工される「コンコード」系の加工用ブドウとしてワインの需要も高い。

ナイアガラは耐寒性に優れたブドウ品種で、冷涼な気候の地方で作ら、ナイアガラ栽培面積は、最も広いのは北海道で、次いで長野県・山形県・秋田県・岩手県の順である。ナイアガラの収穫時期は8月下旬頃~10月中旬まで、遅い北海道では10月下旬頃まで続く。

ゴールデンナイアガラは、塩尻市広丘の生産者保科郁夫(ほしな いくお)さんが、「ナイヤガラ」を、とりわけそのなかから優良系とされる良いものだけを選抜して創りだされたもので、ナイアガラよりも房が大きく、黄色い琥珀色で、甘い香りと味わいがある。

「ナイアガラは、もともと木によって個体差があり味・形にバラツキがある。昭和50年代は、ナイアガラの生食用はあまり人気がなくてね。元気のなくなった産地をなんとかしなくてはと強く思った」と語る保科さんにより、選抜を始めて10年の歳月が過ぎた昭和60(1,985)年7月「ようやく理想のナイアガラ生産出来る目途がついた」と、特許庁に「ゴールデンナイヤ」の名前で商品登録を申請した。

デラウェアDelaware(Vitis labrusca)

アメリカ東部オハイオ州のデラウェアで発見されたためこの名が付いた。既に自生していたが、ヨーロッパ系の品種とアメリカ系の品種の欧州雑種であった。小粒で赤褐色の甘味の強い品種で、日本ではブドウの栽培面積では一番広い。

日本には、明治5(1,872)年に初めて輸入された。糖度が18~20%と甘い小粒のブドウとして知られていた。ジベレリン(ギベレリンgibberellin)と言うホルモン剤に房を浸漬することで種が出来ないように処理された。

大正時代にデラウェアの栽培が普及したのは、明治維新後、隆盛を極め輸出産業の中心となった養蚕が中国産の製糸業の台頭で価格面で太刀打ちできず、その衰退する養蚕に変わる産業として着目された。特に、江戸時代以降の新田開発で、必ずしも稲作に適しない地域では、稲作に並行してブドウ栽培で、新たにその活路を見出そうとした。しかし露地栽培が中心であった当時から、晩腐病(おそぐされ病)による被害は甚大で、デラウェアの生産を停滞させてきた。特に、熟果での被害が大きく、はじめ淡褐色の小斑点が生じ、それが急速に広がって果粒全体を腐敗させた。

今では、降雨が多い地域では「雨よけハウス」の導入と普及により、雨が直接「房」に当たるを回避し、病気の感染を防ぐことが可能になり、デラウェア生産者の意欲も高まり、現在の発展に繋がった。有袋栽培では早期の被袋、無袋栽培では早期の笠かけにより高い防除効果が得られる。二番成り果房は格好の発生源となるので除去に努める、など薬剤防除だけでは十分な効果が得られないので、耕種的対策を組み合わせて総合的な防除が行われている。

ブドウは、果皮と果肉の間に栄養素が多いし旨味と味わいが凝縮されている。通常、アメリカでは皮ごと食べる。日本人は農薬が気になるからか、皮をむいて食べるのが主流、デラウェアや巨峰が一番好まれるのも、皮のむきやすさが大きな理由のようだ。

ブドウにはビタミンCが不足がちであるが、ミネラルが豊富で、鉄・カルシウム・カリウム・銅・亜鉛・ペクチンなどがまんべんなく含まれている。ブドウの甘さのもとはブドウ糖と果糖で、酸味の主な成分はリンゴ酸と酒石酸(爽快な酸味があり、清涼飲料や食品に用いられる)である。

ハウス栽培のデラウェアは、4月から収穫される。路地ものは大阪で7月下旬頃から8月中旬頃まで、山梨でも7月中旬から8月下旬あたりまで、山形では9月末まで収穫できる。最も早い時期に店頭に並ぶ品種である。

生食以外にも、ジュース・ジャム・シャーベットなど用途は広く、デザート用の食材としてケーキやヨーグルト・アイスクリームのトッピングやフルーツゼリー・ワイン煮など用途は広く、また、干しブドウがケーキ・クッキー・パンなどの焼き菓子などによく使われている。

日本における種無しブドウの開発は、デラウエア品種で確立された。最初から種無しブドウの開発を目的したのではなく、ジベレリンの茎成長促進効果を利用して、デラウエアの詰まった果房の果柄を伸ばして、果粒同士の接触を避けようとした実験の際、ジベレリン処理に種々の植物の単為結果を誘起する作用があることが発見された。

ジベレリンは、植物ホルモンの一つであり、無核化(種なし化)・着果促進・果粒肥大・成熟促進などに効果がある。その白色の顆粒状末で、水に投入すれば容易に溶け透明な溶液になる。

植物ホルモンは、植物体内で生成され、極微量で植物の発生・成長・分化の過程を調整し、植物の生存には不可欠な有機化合物である。植物ホルモンには、オーキシン・サイトカイニン・エチレン(植物界には広く存在し,ホルモンとして働いている)・アブシシン酸、そしてジベレリンの5つがある。ブドウを含めて自然の状態の植物の体内には、これら全てが含まれている。

デラウエアには、二段階のジベレリン処理が必要である。デラウエア品種では、一回目のジベレリン処理で受精を阻み種子形成を回避し、二回目のジベレリン処理で、子房の肥大が促進される。

デラウエア品種における各地域の一回目のジベレリン処理の適期は、気温や立地条件により異なる。そのため、気象条件によって、ジベレリン処理の適期の開始が、年ごとに変化する。ただ、新梢の展葉枚数を指標に予想できると言う。

1回目の満開予定日の約14日前、つまりジベレリン処理をしない花房の満開日の14日前、一般的な処理適期は、展葉が10〜12枚、花穂の先端部分の蕾が離れた状態を指標にする。1回目の処理時期は重要で、適期を逃すと種が入ったり、房の形が悪くなったりと不具合が生じる。つまり花粉や胚珠の形成期が、それぞれ100ppmの水溶液に果房を浸漬する一回目のシベレリン処理の適期となる。ジベレリン処理をした花の花粉を、ジベレリン処理をしない花の柱頭につけても、受精にいたらず、無種子の果実となる。このことから花粉形成時に、ジベレリン処理すると花粉の受精能力が失われることが明らかになった。しかも、ジベレリン処理をしない花の花粉を、ジベレリン処理した花の柱頭につけても受精することはなかった。また、ジベレリン処理をした花の胚珠に、形態異常が生じ、ほぼ完全に稔性を失うと見られる。つまり、一回目のジベレリン処理は、花粉および胚珠の両方の進捗過程に関与して両方の稔性を失わせ、受精能力を奪う。ただ、花粉側の異常の仕組みまでは明らかになっていない。

デラウェア種の二回目のジベレリン処理は、開花後7~10日に、それぞれ75~100ppmの水溶液に果房をつけると、子房の肥大化が促進される。後期のジベレリン処理の適期は開花10日後であるが、適期を外すと果粒肥大が滞り、果粒の着生が悪くなる。

新梢の生育が不揃いになると、それだけ後期処理の適期に幅が生じる。超早期加温栽培や早期加温栽培のような早い作型では、新梢の生育が不揃いになりがちで、後期処理は数回に分けて行う必要がある。新梢の生育が揃っていれば、一斉に後期処理を行うことができるが、生育に遅速があれば、遅い果房に処理日を合わせると、全体の適期が遅れるため、適期の果房が最も多い時期に合わせる必要がある。

実は、花粉も胚珠もともに、その形成の進行経過やジベレリンに対する反応度は、ブドウの品種によって著しく異なっている。大粒種の巨峰やピオーネなどでも、無種子化に成功しているが、ジベレリンの処理方法は異なっている。

スチューベンSteuben(Vitis labrusca)

スチューベンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州のニューヨーク農業試験場で昭和22(1,947)年に生まれた新品種で、「ウェイン」種と「シュリンダン」種の交配により生まれたスチューベンは、当時主力品種であった「キャンベル」種の糖度14度に比べ、18度以上と甘みが強いのと酸味が少ないのが特徴の米国種で、暖かい地方での栽培には向かず、誕生の地ニューヨークと同程度の緯度にあたる青森県を初めとする東北地方を中心に栽培されている。

誕生した5年後の昭和27(1,952)年には、農林省果樹試験場に導入された。昭和43 (1,968年)、青森県での育種が始まる。平成21(2,009)年の農林水産省の調査によれば、スチューベンの国内の栽培面積は、青森県が全体の69%を占め、次いで秋田県11%・山形県9%・北海道4%と東北地方を中心に作られている。

スチューベンの外観は暗紫赤から紫黒色で、大きさは3~5g程度、皮と果肉の間が特に甘く、食べ方を工夫するとよい。

スチューベンは、その甘さと、普通冷蔵で2ヶ月貯蔵が出来る日持ちの良さもあり、次第に「キャンベル」や「ナイアガラ」に変わる品種として浸透してきた。

スチューベンの魅力は糖度20度前後、しかも貯蔵性に優れている。青森県におけるスチューベンの収穫時期は9月下旬~10月下旬頃にかけてであるが、低温貯蔵によりクリスマスや正月どころか翌年2月頃まで出荷されている。

マスカット・ベーリーA、Muscat Bailey A

新潟県上越市の岩の原葡萄園の創業者である川上善兵衛(かわかみ ぜんべえ;1,868年 ~1,944年)は、『葡萄提要』や『葡萄全書』などを著し「日本ワインの父」と呼ばれている。

1922(大正11)年頃からアメリカのラブルスカ種とヨーロッパのヴィニフェラ種の交配(欧米雑種)を行って、1927年に、後にマスカット・ベーリーAと名付けられる交配に成功し、1931(昭和6)年に結実した。1940()年にマスカット・ベーリーAを含む22品種の推奨種を学会で公表した。その中のブラック・クイーンBlack Queenは、川上善兵衛によって、マスカット・ベーリーA と同じ1,927年にラブラスカ種の「ベーリー種」とヴィニフェラ種ゴールデン・クイーン種を交配して開発された。

マスカット・ベーリーAの母親のベーリー種はアメリカ系生食用品種であり、父親のヨーロッパ系の生食・醸造両用品種のマスカット・ハンブルク種は、ワイン用よりも生食用として人気が高い品種である。

マスカット・ベーリーAとブラック・クイーン種の2品種は日本で広く栽培されるようになり、日本産赤ワインの代表品種とされている。

マスカット・ベーリーAの発芽は遅く、春季の降霜を避けることができる。一方で果実が熟すのは早く、秋季の降霜を避けて収穫ができる。寒さや湿度の高さに強く、日本の気候に適し栽培は容易である。生食・醸造兼用品種で、大阪以西での栽培が多い。青黒色の果粒は、球形で中粒、軟塊状で甘味が強い。成熟期は9月中旬~下旬。近年、昭和元(1,926)年に黒沢英一が発見した植物ホルモン「ジベレリンgibberellin」による処理によって種無し生産が増加している。

糖度20度は、ブドウにナチュラルかつ良質な風味を求めるのであれば、熟す糖度の最低のラインとなる。マスカット・ベーリーAの糖度は20度前後に及ぶ。

レッドグローブRed Globe(欧米雑種)

国産のブドウは未だ気軽に食べられる価格でない。チリ産のレッドグローブは、皮ごと食べるブドウで、輸入ブドウの品種の中では食味が良い。日本産の葡萄も近年はナガノパープルなど皮ごと食べるブドウが増えてきているが、普通、外国ではブドウは皮ごと食べるのが当たり前である。

海外から輸入されるブドウは増加傾向にあるが、その代表格がレッドグローブで、最もスタンダードな品種である。レッドグローブは米国のカリフォルニア大学農学部が育成した品種で、生産国も世界中に広がっている。

日本の生食用のレッドグローブでは、チリとアメリカ産が主である。種はあるが、薄い皮ごと食べられる。色は鮮やかな赤紫色、巨峰に次ぐほどの大粒で、マイルドな甘さがある。ある程度の期間をかけて、船便で大量に運ばれて来るため、安価に手に入れる。

それがで きるのも、米国のカリフォルニア大学農学部が育成したレッドグローブが持つ、抜群の日持ちの良さのおかげである。日本への生食用ブドウの輸入に関しては、主にチリとアメリカである。米国カリフォルニア産は、10月~12月がメインとなる。

チリは、南半球に位置し緯度的にはちょうど日本と正反対にあたる。季節も日本とは正反対である。レッドグローブは国産ブドウのシーズンオフに収穫のピークを迎える。出回るのは10月から翌年6月。国産のブドウが少ないか、全く市場にない時期に輸入される。

表面に白い粉が吹いている場合がある。これは農薬ではなく、「ブルームbloom(果粉)」と呼ばれる果糖が浮き出たもので、当然無害である。レッドグローブをはじめとする輸入ぶどうは、冷蔵状態では非常に保存性に富んだフルーツで、船で数週間かけて日本に到着する。日持ちがよいので、乾燥を防ぐため、ポリ袋などに入れて、1℃前後の冷蔵庫に入れて保存する。

なかなかきれいに皮を剥けないのが輸入ブドウで、皮が簡単に剥けるのが国産ぶどうの特徴である。日本人の食べ方のほうが世界的には稀なので、海外ではもともと皮ごと食べる。そのため生産団体の残留農薬に対するチェック体制は日本以上に厳しい基準がある。

日本に輸入される際には残留農薬検査も行われている。厚生労働省が調査した結果では、99%の輸入ブドウからは農薬が検出されず、また、わずかに検出されても量は微量であり、人体には無害と言う。

その農薬も水洗いすれば大部分が流れ落ちてしまうため、食べる直前に水洗すれば、輸入ブドウは全く危険性のない安全なフルーツと言える。

イタリアには古くから「良いワインは良い血をつくる」と言われてきた。ブドウには、ブドウ糖や果糖などの糖質が多く含まれており、これらは体内で代謝の経過を経ずに吸収され、そのままエネルギーになるため、疲労回復効果が極めて高い。またその糖質は、直接脳の栄養源となり、脳の働きを活発にし、集中力を高める効果がある。

ブドウには鉄・カルシウム・カリウムなどのミネラルがバランス良く含まれている。特に、ブドウの皮や種にポリフェノールpolyphenolが豊富に含まれている。ポリフェノールには抗酸化作用があり、コレステロール値を下げる、しかもガンや動脈硬化の予防など様々な健康効果が期待できる。

平成 24(2,012)年9月、山梨大医学部の中尾篤人教授(免疫学)らの研究チームが、特にブドウの果皮などにに含まれているポリフェノールには、抗酸化物質として知られる「レスベラトロールresveratrol」という成分があり、食物アレルギーの発症を抑える効果があると発表した。ブドウやワインに含まれるレスベラトロールには、抗がん性のみならず、老化の原因となる「酸化」と「糖化」を防ぐ抗酸化や老化防止作用のあるアンチエイジングanti-agingの効果があるとされている。

ブドウに含まれるポリフェノールが注目されている理由の1つに、フレンチパラドックスFrench Paradoxが挙げられる。フランス人が飽和脂肪酸を多量に含むバターや肉などを多食しているにも関わらず、赤ワインを多飲することにより、心臓血管病・高血圧・高脂血症などを減少させていることを言う。これは、赤ワインのポリフェノールの効果とされている。

赤ブドウの皮には、色素成分であるアントシアニンanthocyaninが豊富で、目の疲れや糖尿病による目の病気など、視力回復につながる重要な役割を果たす成分を含むと注目されている。

目次へ

5)シャルドネとピノ・ノワール(欧州種)

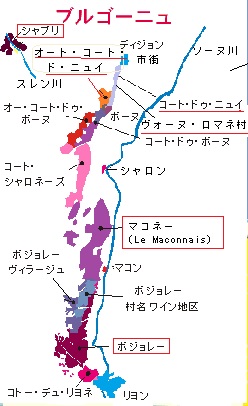

世界的に有名な高級ワインとして知られるロマネ・コンティRomanée-contiを生み出すブルゴーニュは、魅力的な赤ワインを生産するほか、白ワイン用ブドウ品種の女王・シャルドネChardonnayの故郷であり、シャブリ・ワインvignoble

de Chablisが君臨する地方でもある。

世界的に有名な高級ワインとして知られるロマネ・コンティRomanée-contiを生み出すブルゴーニュは、魅力的な赤ワインを生産するほか、白ワイン用ブドウ品種の女王・シャルドネChardonnayの故郷であり、シャブリ・ワインvignoble

de Chablisが君臨する地方でもある。最高級ワインだけでなく、手頃な価格の日本でも人気のボジョレー・ヌーボーもまた、ブルゴーニュ地方南部のワインである。

フランスのワインは、場所ごとに使用可能なブドウ品種などが法律で定められている。ブルゴーニュワインのブドウは単一品種に限られ、基本的には、赤ワインならピノ・ノワールのみ、白ワインならシャルドネのみとなる。そのためシャブリのブドウ品種もシャルドネのみになる。

シャブリは、フランス・ブルゴーニュ地方の最北に位置するシャブリ村だけで生産される、上質な辛口の白ワイン、生産地の名前が付けられたワインは厳しい品質基準をクリアしたワインだけに与えられる。ブルゴーニュ地方の中でも、北緯48度、樺太中央部に相当する特に冷涼な産地で、約20kmに及ぶスレン川の流域の小さな谷となだらかな丘陵にある。当然気候は寒い。

この気候であれば、日照が非常に重要になる。いいワインを生み出せる所は日照に恵まれた斜面、ここのシャブリに凛としたシャープな酸味が際立つシャルドネ種のワインが生まれる。

現在シャブリ村がある土地は、1億5千万年前は海の底であった。その海底が隆起し、現在は、大量な牡蠣などの貝殻の化石から形成される石灰質の土壌になって、その土壌で育まれたシャルドネから生産されたワインには、ミネラルの風味が強く出るためか、際立つ酸味のスッキリ感と爽やかな味わいがシャブリワインの魅力となっている。

ボジョレーワインも、ブルゴーニュワインの1種類とされている。生産地域は、ブルゴーニュ地方の最南に位置する。決して狭い地域ではない。マコネー地区の南に位置しており、食通の町として知られるフランス第3の都市リヨンの北にある、ボジョレー地方の山のふもとである。「ボジョレー」と名乗ることのできるワインは赤ワインであればガメgamay種、白ワインであればシャルドネchardonnay種を使用したものに限られ、これらはアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレAppellation d'Origine Contrôlée(原産地呼称統制、AOCフランス語発音: [aose])によって定められている。しかし、白ワインは全体の生産量の1%にすぎないという。AOCとは、フランスのワインやチーズ・バターなどの品質を保証するために導入された制度で、ボルドーなどの産地名ブランドを名乗るためには、決められた方法で製造し、品質評価で一定の基準をクリアする必要がある。

ガメgamayは、ガメ・ノワールGamay Noirとも言い、正式名称はガメ・ノワール・ア・ジュ・ブランGamay noir à jus blancである。ボジョレ・ヌーボーを造る際に使われる品種として多く知られている。ガメの果粒は比較的大きめで、皮は薄め、種・皮に対して、果汁の量が多くなりがちなので、ワイン的な色調というよりも、むしろ明るい灰黒色に見える。フランスのボジョレー地方が原産で、ピノ・ノワールとクロアチア原産のグエ・ブランGouais Blanc種との自然交配で生まれた、ピノ・ノワール系のブドウである。

ローマ時代にクロアチアからフランスに運ばれたグエ・ブラン種が、ピノ・ノワールと交配して生まれたと遺伝子分析がなされている。ガメ種で造られたワインの特徴は、フレッシュで明るめの赤い色調で、タンニンが少なく、甘みのあるベリー系の香りがあり、黒糖のような香りも感じられる。

ガメ種の原産地でもあるフランスのボジョレー地方が、世界の栽培面積30位であるが、ガメ種の栽培では世界の60%を占め、ボジョレー地方で生産される赤ワインは、ほぼ全てガメ種から造られている。ボジョレー・ヌーボーは、フランスのワイン法でガメ種のブドウに限定されている。

ボジョレーワインには、畑ごとに設定されている特級や1級の規格のある他のブルゴーニュ地方のワインとは違って、独自の評価基準がある。その評価は上から順に、クリュ・ボジョレー、ボジョレー・ヴィラージュ、ボジョレー・シュペリュール、ボジョレーとなっている。ボジョレー地区の北部に集中して位置している最良の10の地区に、クリュ・ボジョレーという呼称が認められている。

ブドウ耕作面積は約670haである。クリュ・ボジョレーは、しっかりとしたコクと芳醇があり、ガメ種が用いられている。10年の熟成に耐える長熟タイプで、最もコクがあり最高のクリュ・ボジョレーの1つと言われている「ムーラン・ナ・ヴァンMoulin-à-vent」は、熟成するとコート・ドールのピノ・ノワールを思わせるアロマaromaを漂わせて優雅さを増す。

ブルゴーニュきっての産地、コート=ドール県のコート・ドールCôte-d'Orは、フランス語で「黄金の丘陵」を意味する(Cote-d'Or; English: Golden Hillside)。 県都は、ディジョンであるが、コート=ドール県の群庁所在地のボーヌ近郊の広大なブドウ畑が、秋に金色に染まることから発想された名称である。ブルゴーニュの中でももっとも偉大なワインを生み出す名醸地であるため、その中心のボーヌBeauneは、ブルゴーニュ・ワインの首都と呼ばれる。

この地域は南北で2つの地域に分けられ、その北部にあたるコート・ド・ニュイ Côte de Nuitsとその西に隣接するオート・コート・ド・ニュイ Hautes Côtes de Nuitsのぶどう畑は、南北20kmに細長く伸びた、わずか幅数百mにすぎない生産帯だが、フランスで最も有名なワイン醸造地域の一つである。マルサネは、コート・ド・ニュイ地区の最北部に位置する。マルサネ・ラ・コート村を中心とし、北東に接するシュノーヴ村、西に接するクシェ村とともに、AOCマルサネワイン生産地区になっている。生産される赤ワインは、ブルゴーニュワインの中では軽めの味わい。ブルゴーニュ地方ではロゼワインとして唯一の村名AOCが認められた。

優秀なグラン・クリュGrands Crus(特級畑)とそれに劣らぬプルミエ・クリュPremiers Crus(1級畑)を多く有し、高品質なピノ・ノワールPinot Noirを産出し、赤ワインを主体に醸造している。殆どのブルゴーニュのグラン・クリュの赤ワインがここで生まれている。中でも、シャンベルタンChambertin、シャンベルタン・クロ・ド・ベーズChambertin-Clos de Bèze、クロ・ド・ラ・ロシュClos de la Roche、ロマネ・コンティRomanée-Conti、ロマネ・サン・ヴィヴァンRomanée-Saint-Vivantといったグラン・クリュは世界中に知られている。造られるワインはその殆どがピノ・ノワール種からつくられる赤ワインだ。

ボジョレー・ワインといえば、ヌーヴォーが有名だが、ブルゴーニュ地域圏ソーヌ=エ=ロワール県とローヌ=アルプ地域圏ローヌ県にまたがる地域で生産されているボジョレーワインのうち、特に優れたワインを生産している10地区に与えられたAOCの総称であるクリュ・ボジョレーCru Beaujolaisには、プリムールprimeurの規格がないため、ヌーヴォーワインはこれらの地区で産するものでも、「ボジョレー・ヴィラージュ」か「ボジョレー」となる。Primeurとは、フランス語では、「初めての」または「一番目の」を意味する形容詞である。ボージョレ・ヌーボーの出荷日は11月第3木曜日と限定されている。集荷が集中するため航空貨物運賃が極端に高くなる。そのほかのプリムールには出荷日に規定がなく、11月上旬に出てくるものもあり、赤だけでなく、白やロゼもある。AOCのランクとテーブルワインクラスのものがある。

一般のワインは、早くとも、原料のブドウが収穫された翌春に出荷されるが、マセラシオン・カルボニックMaceration Carboniqueという特別な発酵法を用い、ぶどうの収穫後数十日で瓶詰めされ出荷されるのがプリムールである。口当たりは軽く、原料のぶどうのアロマが非常にフレッシュで、ワインとジュースの中間のような香味が特徴で、アルコール度数は、ほぼワインと同じ程度の12度くらいあるものが多い。

通常、収穫したブドウは、破砕してプレスする。マセラシオン・カルボニックは、日本語に訳すと「炭酸ガス浸潤法」、即ち果粒を破砕せず、縦型の大きなステンレス製の発酵タンクに上からどんどん詰め込んで、密閉して数日間保存する製法である。そのタンクの下のほうのブドウは、重なるブドウ自体の重さで潰れ果汁が流れ出る。それが自然発酵し炭酸ガスが発生する。次第にタンク全体が炭酸ガスで充満される。その炭酸ガスが、充満したタンクの中では、潰れていないブドウの細胞内部で酵素が働きリンゴ酸が分解され、アルコール・アミノ酸・コハク酸などが生成され、ブドウの皮からも成分が浸出する。このようにして細胞内の酵素による発酵を利用したものがマセラシオン・カルボニック法である。ボージョレでは自然に発生する炭酸ガスを利用するが、人工的に炭酸ガス雰囲気atmosphereを造ることで、同じようにボージョレ・ヌーボーが生成できる。

マセラシオン・カルボニック法で造ったワインは、タンニンが少ないため渋みや苦みが通常のワインより弱まる。その割りには色合いが濃い。リンゴ酸が分解されるので味わいも円やかになり、しかも炭酸ガスの発生により酸化が防止され、ライトな感じに仕上がり、フルーティーで品のあるMC(マセラシオン・カルボニック)香が風味を深める。その代表的な産地が、ボジョレー地方である。

ボジョレーの中でもガメ種のブドウ100%で作ったワインは、「フルボディfull bodied」に近い力強いものとなる。日本では「味の濃い、濃厚な、重厚な」などの意味合いでとらえる。口に含んだ時に、味わいが膨らみ香りが広がる赤ワインのことを表現する際に、「フルボディ」という言葉が使われていた。フルボディやミディアムボディ、ライトボディといったように、ボディという言葉を使って、味や香りの複雑さを表現する。赤ワインには、元々、渋みのもとである「タンニン」が多く含まれている。今では、ボディの中でも「フルボディ」という言葉は、最も濃厚なワインを指すようになり、フルボディの赤ワインは基本的に渋みが多いワインを指す。その渋さに先にある深い味わいを感じることができるような飲み方を工夫する必要がある。

しかも、「ムーラン・ナ・ヴァン」には、フレッシュな濃縮感のある果実味があり、ブルーベリー系の香り(癖のない甘酸っぱい香り)が伴う、同じベリー系の香りのピノ・ノワールとよく比較される。どちらかといえばガメ種ワインは、タンニンが少なめで、苺やラズベリーなどのフレッシュな赤系のベリーを連想させる香りのため、フルーティーさが優るせいか、純粋なベリー感に限って言えばピノ・ノワールの方より弱いようだ。

ロマネコンティRomanée-contiは、ドメーヌ・ド・ラ・ロマネコンティDomaine de la Romanée-Conti(DRC)社が単独所有するブルゴーニュのフランシュ・コンテ地域圏のヴォーヌ・ロマネ村Vosne Romaneeに在る、約1.8ヘクタールの畑から生産されるピノ・ノワール種の葡萄で造られる。ドメーヌDomaineはブドウ園と醸造設備を持ち、ブドウ作りからワインづくりまでを一貫して行っているワインの醸造所を言う。そのブドウ園から生産されるブドウから作られたブルゴーニュワインである。DRCではロマネコンティの他、同じヴォーヌ・ロマネ村で造られるワインを中心としていくつかのワインを製造しているが、そのうちのロマネコンティとラ・ターシュはモノポールmonopoleと言い、単独のワイン生産者により所有管理されている単一の地所にあるブドウ畑のブドウから造られる。その畑すべてをDRCが所有しているため、他の生産者が生産することはなく、ロマネコンティとラ・ターシュといえば、DRC生産のワインとなる。

ヴォーヌ・ロマネ村は、赤ワインの銘醸地として知られるコート・ド・ニュイ地区のちょうど中間地点にあたる。村全体が東南を向いた斜面にあり、日照環境に恵まれ、ブドウが満遍なく完熟する。畑の土壌も、力強いワインができる粘土質とエレガントなワインができる石灰質が絶妙に混和した土壌が全体に広がっている。

ロマネコンティRomanée-contiといえば世界中に数あるワインの中で最も高額なワインとして知られている。特にロマネコンティは、近年、価格の上昇が著しい。7~8年くらい前は100万円程度だったものが、その後も上がり続け、今では300万円を超えるものも珍しくない。値段が上がっている最大の理由は、その「人々を魅了する味わい、そして知名度と僅かな生産量」である。「世界一のワイン」と称えられながらワインが毎年たったの6,000本程度しか造られていない。またその価格と稀少性の高さから、「飲むよりも語られるワイン」と評される。

ロマネコンティの起源は、12世紀に、ブルゴーニュ公ユーグ2世が、ヴォーヌやフラジェの土地をサン・ヴィヴァン修道院に寄進したことによる。修道士たちは荒地を畑に開墾して着々と区画整備を進め、土壌と気候に合ったピノ・ノワールを東フランスから持ち帰り、植栽していった。当時、ロマネコンティの区画は、「クルー・デ・サンク・ジュルノー」と呼ばれていた。このクルー・デ・サンク・ジュルノーCloux des cinq Journauxは、1,584年に売却されて、のちにロマネコンティとなる。Journauxの元の意味は、ブドウ畑の大きさで、1ジュルノーは約0.34ヘクタールを表している。Cinqは5つ、クルー・デ・サンク・ジュルノー は、1.70haとなる。後にロマネコンティと改名されるが、区画の原型は今でも変わっていない(Clouxとは、ブドウ畑の区画か?)。

ロマネコンティ畑の歴史は、ローマ時代にまで遡り、ローマ人による統治とブドウ栽培から2,000年に渡りこの畑ではブドウ栽培が行われている。こうして最高峰のワインを生み出すブドウが収穫できた事績から、そのブドウ栽培に力を注いでいた古代ローマ人たちに因み「ロマネ」と呼んだ。

コンティは、18世紀半ばにこの畑の所有権について、ブルボン家の傍流ブルボンコンティ家とルイ15世の愛妾ポンパドール夫人(ポンパドゥール侯爵夫人ジャンヌ=アントワネット・ポワソン)が争い、結局、コンティ王子が畑のオーナーとなったことに因む。

なぜコンティ公の名がこの最上のブドウ酒を造るブドウ畑に付けられたのだろうか。実は、歴史によると、ロマネの畑を手に入れた後の1,789年のフランス革命で王子は投獄されている。フランス革命が勃発するとブルゴーニュ地方の貴族が所有する全ての畑が政府に没収された。その後、多くの畑は細分化され、名前が変更され、結局、畑は数多くの所有者に区分所有され伝統のブドウ酒の味が曖昧になった。しかし、ロマネコンティだけは、所有権が細分化された後も、区画全体の伝統が尊重され高評価を維持しえた。1,794年に、その沿革から畑の正式名称に『ロマネコンティ』という名が与えられ、これが現在のロマネコンティの再評価の始まりとなる。

この時代の寛政6年、江戸幕府将軍は第11代徳川家斉、江戸幕府老中首座は遠州浜松藩主水野忠邦、浮世絵界に東洲斎写楽が登場するが、その後の10か月に及ぶ活動の後、姿を消す。

フランスのブルゴーニュ原産の白ワイン用専用種、いずれもシャルドネ種であるが、フランス・シャブリ・モンラッシェ・ムルソーなどが知られている。いずれもワインの原料であるが、酸味強く、生食用には適しない。フランス銘醸地として名高いブルゴーニュは、フランス東部にあり、最北端は辛口白ワインの代名詞シャブリ地区、そして特級ワインをはじめワインラヴァー垂涎のワインを生み出す、黄金の丘と呼ばれるコート・ドール、南はボジョレ―地区に至る。

ブルゴーニュのボジョレ―地区は、日本で言えば旭川より北、緯度的には北緯46、ブルゴーニュで最も北にあたる北緯48度にあるのがシャブリ地区である。ブルゴーニュ地方、とくに最南端のボジョレー地区であるが、行政上は、ブルゴーニュ地方ではなく、ローヌ県北部、ソーヌ=エ=ロワール県の数ヵ所のコミューンで生産されている。生産地域は、マコンとリヨンの間、ボジョレー地方の山のふもとである。ボジョレ―地区以外の赤ワインは主にピノ・ノワール、白ワインはシャルドネの単一ブドウ品種から造られ、厳しい法律「原産地統制名称」によって細分化された産地や畑の土壌、造り手の個性など、そのそれぞれがブドウ酒の味わいと風味に反映されている。

目次へ

もともと貴腐という現象は、健全に熟したブドウの果皮に、普通にカビとして植物に感染するボトリティス・シネレアBotrytis cinereaという菌が繁殖して、果皮にあるクチクラ層のワックスを溶かすことで果汁の水分が蒸発し、干しブドウのように萎びた状態になることを言う。通常、ボトリティス・シネレア菌が付くと、灰色カビ病によりブドウ畑は壊滅的な被害を被る。灰色かび病は、野菜・草花・果樹など殆どの植物の、蕾・花・果実・葉・茎など地上部の大部分に発生し、繁殖力が強い灰色ないし灰褐色のカビで覆い尽くし腐敗させる。

晴れないと水分の蒸散が滞り、雨が降り続ければ灰色カビ病が繁殖し腐敗してしまう。既に、一部に貴腐が発生して、貴腐化が順調に進行しながら、その環境が変われば腐敗してしまう。天候やブドウの現状を見て、貴腐ぶどうの収穫の判断を行なうが、区画全体のブドウ畑を全滅させてしまうリスクを負いながらも、毎年、貴腐ブドウの収穫に挑戦しなければならない。

限られた地域における一定の気候条件やブドウ品種の条件によっては、外見はカビが付くが中身の水分だけが蒸発し、干しブドウのように糖度が凝縮し、この糖分が高品質の天然スイートワインのベースになり、貴腐化にともなって貴腐ワイン特有の貴腐香や味わいとなる成分が形成されていく。これらは、依然として、人為的に管理することができない領域である。

そのボトリティス・シネレアがブドウの房の一部に貴腐化を起こし、それが全体に広がっていくための条件として、適度な降雨や霧による適度な湿度が必要なのだが、この「適度な」と言う言葉が重い。晴れないと水分蒸散が進まない。雨ばかり続けば果皮に灰色かび病菌が覆い腐敗させてしまう。そんなボトリティス・シネレアは、フランスではセミヨン Sémillon、ドイツではリースリングRieslingなど白ワイン用品種の成熟した果粒に、この菌が単独感染した場合、好影響をもたらす。

好天での水分蒸散と雨天でのボトリティス・シネレアの進行が、ほどよいバランスにならないと貴腐ブドウにはならない。例えば、秋になると霧や露が発生しやすい地形条件により、夜間の湿度が高くなり、日中には豊富な日照量が期待できる広闊な大地など、貴腐ブドウ化に適う環境条件が揃うと、ブドウの果肉に糖分が凝縮しグリセリンglycerin(グリセロール)の濃度が高まり、高品質の天然スイートワインを造り出す。 グリセロールの生成量は、ブドウの熟度が進行したものほど多く、果汁糖濃度が高くなるほどに増量する。また、ワイン中のグリセロールの生成量は、ワインの発酵温度が高くなると多くなる。

貴腐ブドウ果汁に含有されるグリセロールは、0.527~1.735g/100mlで、その 発酵により生成されたグリセロール含有量は0.982~2.645g/100ml と著しく高い値を示す。日本及びドイツ産白ワインのグリセロール含有量は、殆どが0.60~0.80g/100mlの範囲、フランス産白ワインの殆どは 、0.6~1.0g/100mlの範囲にある。

貴腐というのは、カビに感染して腐敗したような外見からは想像もできないような芳醇な香りと風味を持つことから、貴腐ワイン発祥となったハンガリーでは、ネメシロトゥハダーシュnemesrothadásと呼び、フランス語でプリテュールノブルpourriture noble、ドイツ語ではエーデルフォイレ Edelfäuleと言い、いずれも「高貴なる腐敗」を意味、日本ではそれに「貴腐」の字を当てる。いずれも、高緯度の内陸部にあたる寒冷な大地を、環境条件としている。

類まれなる甘美な味わいと香り、それに伴う風味、その希少性から「ワインの帝王」・「帝王のワイン」と呼ばれる理由である。ハンガリーのトカイワインTokay wineは貴腐ワインの代表格としてよく知られている。オイリーでスイートなワインである。ハンガリー北東部のボルショド・アバウーイ・ゼムプレーン県の自治体トカイは、ティサ川流域、ボドログ川沿いに位置する。 トカイワインは、トカイという町を中心とした山麓地方で造られる甘口の白ワインで、ここに初めてブドウを植え、ワインを造ったのは、紀元前276~前82年ごろ占領していたローマ人である。

内陸国であるハンガリーは、北海道と同じくらいの緯度に位置し、気候は大陸性気候に属する。 日本のように四季がある。地域による気候の差はあまり大きくないが、夏と冬の寒暖の差は大きい。夏の平均気温は22℃ぐらい、時には 30℃を超える猛暑の日もある。冬の寒さは厳しく、1月や2月の最低気温は-10℃に近くなることもある。日本と比べると年間を通じて雨が少なく、年間降水量は500~600㎜ほどで、毎月30~80㎜ほどの雨が降る。ヨーロッパでは雨季とされる秋~冬であっても湿度が高い感じはしない。

トカイ地方は火山灰質で、夏は暑く、秋は長く、冬は厳寒で、ブドウ栽培にはあまり適していないが、ここではフルミントFurmintという黄色種が主に栽培されている。28の有名な村と7,000ヘクタールのブドウ畑から成る。ブドウ畑のうち、現在も栽培が行われているのは約5,000ヘクタールである。元来、山麓の小丘を意味するトカイのワイン地方は、日照に恵まれた南向きの斜面である。そのブドウ畑の文化的景観がユネスコの世界遺産に登録されている。

トカイワイン地区のブドウ品種は、主にフルミント(Vitis vinifera)で、その他の品種はハールシュレヴェルー、イエローマスカットなどで、一般的にはこの3種をブレンドして使う。単一種によるワインも造られる。「トカイワイン」はトカイ貴腐ワインとほぼ同義に使われる名称であるが、トカイ地区ではそれ以外に辛口白ワインとしてのフルミントや、最近では遅摘みブドウによるアイスワインなども造られている。

フルミントは遅くとも16世紀後半にはハンガリー北東部のトカイ地域で栽培されており、1571年5月15日の日付でトカイの葡萄園で栽培された事が書かれた文書が存在する。フルミントは晩生品種で、辛口のドライワインの生産に供するため、収穫は通常9月から始められるが、貴腐ワイン用の特別な収穫は10月後半か、それ以降から開始され、しばしば灰色カビ病に感染する。ティサ川とボドログ川、2つの川が近くを流れるトカイ地方は、秋から冬にかけて、朝、濃霧が発生する。この霧は丘の上に昇っていき、やがてブドウ畑全体を包み込む。そして霧による湿気で、貴腐菌というカビに侵された白ブドウを作り出す。貴腐菌は果皮から水分を外に蒸発させ、果粒の糖分を濃縮させて極上の甘いブドウにする。

21世紀初頭、DNA分析によりフルミントは、ハンガリーのブドウ品種グーエ・ブランGouais Blancを母方とする。グーエ・ブランは、中世初期から文書に記載されており、リースリングRiesling・アリゴテAligote・シャルドネ・ミュスカデMuscadet・ガメなどのいくつかのブドウ品種の母方として確定されている。

ブドウは晩秋まで木に放置され、その間に果皮の表面に貴腐菌(ボトリシス・シネレア)が繁殖し、貴腐ブドウとなる。収穫時は貴腐ブドウをプトニヨシュputtonyosとよばれる籠に入れる。普通の過熟ブドウ果汁に貴腐果汁を加えて混醸するが、約130リットルのブドウ果汁に貴腐ブドウ果汁を約30リットル加えることを、1プトニヨシュという単位で表す。貴腐果粒の入ったプトニヨシュがいくつ加えられるかで、ワインの甘さが左右される、プトニヨシュが多いほど甘さが増す。

このようにして造られたワインは甘口で、香りが高く、味が濃厚で、色は黄金色に輝き、白ワインの最高級にランクされる。これはトカイ・アスーとよばれる。また、貴腐ブドウのみで造られたワインをトカイ・エッセンシアTokaji Eszenciaと呼ぶ。ボトリティス・ シネレア菌の影響で貴腐化したブドウのみを使い、圧搾機にかけず自然の重みで搾り出された果汁を自然発酵させる。そのため、アルコール度数は5%未満と低いが、残糖度が非常に高い。グラスで普通のワインのように飲むと高い糖分のために血糖値が瞬間的に上がる。専用の匙などで「一口だけ」味わうことが推奨される。

貴腐ブドウの進行は、天候条件が全てで、その時の天候やブドウの状態をみて貴腐ぶどうの収穫の判断を行なう。状況次第では、区画のブドウを全滅させてしまうリスクを負いながら、毎年、貴腐ブドウの収穫に挑戦できる自家ブドウ園だけがこの難事を克服する。

「ワインの帝王」「帝王のワイン」と称せられる貴腐ワインは、極めて限定された環境条件が整うことを前提とする、まさに「天与のレアワイン」と言える。貴腐という現象により、白ワイン用のブドウ品種に対してボトリティス・シネレアというカビ菌が感染することで、糖度が高まりと芳醇な香りを放つ。

ただし、この菌は収穫期に雨が多いと貴腐とならず、また未熟な葡萄につくと灰色カビ病となり、ただの腐敗菌に覆われると言う二面性を持っている。秋から初冬にかけての時期で、雨が多いと多発する。また、衰弱した植物、咲き終わった花、枯れた花弁がついた果実や萼、老化した葉や枯れ葉などに発生しやすくなる。植物が込み合い、風通しが悪く湿度が滞る状態を避け、植物を健全に育つには、水やりは株元に与えるように心がけ、かつ最小限の水やりにとどめる。また、黄色く老化した葉や枯れた葉は、支障がないかぎり取り除き、咲き終わって萎れた花、果実や萼についている枯れた花殻も、見つけしだい摘み取る。

日本では、通常、貴腐ブドウの房は冬になってから収穫される。腐敗はブドウの株に均等に起こるわけではないので、一度には収穫できない。収穫は、毎日ブドウ畑を巡回し、もっともよい場合でも、小さい房の貴腐化したブドウの果粒の方を、これ以上ないほどに丹念に収穫していく。このようにして収穫されたブドウの収穫量は、約60%減となるが、通常のブドウより水分が40~50%少なくなり、糖分やエキス分が凝縮される。特に、天然のグリセリンglycerin(グリセロール)含有率が高くなる。グリセリンによりワインはよりオイリーになる。さらに果粒内では酵素が活性化し、代謝反応を起こし、ワインの物理化学的性質や味や香りに変化が生じる。

収穫されたブドウは樽熟成され、中には醸造期間が4年になるものもある。貴腐ワインは、口に含んだときのボリューム感と濃厚な甘みに、芳醇で、蜂蜜やジャムの快い香りと味わいと、すっきりとした酸味が加わる。

目次へ

ブドウ属のヨーロッパブドウEuropean grape(Vitis vinifera)は、中央アジア(パミール高原を中心とする東西トルキスタン)が原産であるが、ヨーロッパに自生する唯一の種となった。中央アジアの乾燥地帯の原生種から改良されてきたブドウであるため、夏期乾燥し冬期温暖な気候に適しアルカリ性の土地によく育つ。多湿な土地では病気にかかりやすい。最も重要な欠点はフィロキセラPhylloxera(葡萄根油虫)に耐性が無いことである。

ブドウは挿木や取り木で増殖させるが、フィロキセラというネアブラムシ科の昆虫が、19世紀、ラブルスカ種の北アメリカ原産のブドウとともにフランスへ運ばれた。フィロキセラは、ブドウの葉や根にコブを生成してブドウ樹の生育を阻害し、やがて枯死させるワインの天敵とも言える昆虫である。フランスや近隣諸国の抵抗性のないV. viniferaに、その害虫が蔓延し、ヨーロッパの殆どのブドウ畑を壊滅させるというブドウ栽培史上最悪の災害となった。

その唯一の解決法が、フィロキセラに耐えうる根を持つアメリカ品種のブドウの樹を植えて台木として、それにその地域にあったブドウ品種を接ぐことであった。そのためフィロキセラ抵抗性を持つ台木が必要とされ、アメリカの自生種の中から抵抗性を持つ種を利用して抵抗性台木が育成された。

ラブルスカ種Vitis labrusca(北アメリカ大陸東部からカナダ南東部に自生)は、ブドウネアブラムシを含むブドウの病気に抵抗があるが、エースティバレス種Vitis aestivalis(北アメリカ東部原産)、ルペストリス種Vitis rupestris(アメリカ南西部で自生)、ベルランデェリVitis berlandieri(北アメリカ南部原産)のような他のアメリカ大陸原産のブドウ種ほど抵抗力はなく、接木の親和性も高くないので、台木用品種としては不向きである。日本では「テレキ5C」・「テレキ8B」・「3306」・「3309」・「ハイブリッド・フラン」などが利用されている。

ヨーロッパブドウは、雨にも寒さにも弱い。皮が薄く果汁が多く、実は柔らかい。最古の栽培ブドウ種であり、ワイン製造に適している。逆に、加熱すると異臭を発するためにジュース製造には向かない。ヨーロッパブドウはワイン製造とともに拡大していったが、この過程でワイン製造に不向きな在来種が淘汰され、ヨーロッパや西アジアにはこの種だけが分布している。逆に、ブドウ酒を生産することが殆どなかった日本や東南アジアにおいて、ヨーロッパブドウによる他の種が淘汰されることなく、ヤマブドウなど野生のブドウの品種が現存している。

目次へ

ヨーロッパ種は品質が高いが、日本の夏の気候は高温多湿であるためヨーロッパブドウは育てにくく、アメリカ種は、品質では少し劣るが、病気に強く育てやすいと言われている。そのため、V.vinifera系統でも、山梨県で12世紀に発見された東洋系品種「甲州」のような少数品種を除いては露地栽培が難しい。

北アメリカの東海岸の気候環境は、ヨーロッパブドウの栽培には適しない。西海岸のカルフォルニアは、夏期の降雨が少ない地中海性気候なので、むしろV.vinifera系統の栽培に向いている。現在では、カリフォルニア州の国際貿易と観光は、100万人以上の州民に高給を提供しているが、19世紀になるとブドウ栽培が行われるようになり、今では、ワイン生産は主要産業となっている。2014年のワイン生産量は7億964万7220米ガロン(26億8631万リットル)、アメリカ合衆国全体のワイン生産量は8億3546万8643米ガロン(31億6259万リットル)、つまりカリフォルニア州単独で全米の84.9%を占めている。

2,017年のワイン生産量は、カリフォルニア州単独で、イタリア、フランス、スペインに次いで世界第4位のワイン生産量となる。

しかし、課題も多い。 ワインの需要は、世界的に増大しているが、カリフォルニアのワイン産地の多くは頭打ちしている。主にオーストラリア・チリ・アルゼンチンなどの低価格のバルク・ワイン(瓶詰されていない原料ワイン)および瓶詰めワインが、国際的なシェアを拡大している。その一方、カリフォルニアを代表するワインの産地、ナパ・バレーとソノマなどのブドウ栽培は、完全な頭打ちで、セントラル・バレーのパソロブレスなどでは水不足問題で新たなブドウ畑の開発が困難となり、サンタバーバラでは、ブドウ畑の運営規則が複雑多岐過ぎて、新規参入を阻んでいる。

V.vinifera系統は、北米大陸の東部の南よりの地域は、夏期の降水量が多く、病害や果実の裂果が多発し、北よりの地域では冬期の温度が低く栽培が難しい。ラブラスカ種は、アメリカに分布するブドウの中では、最も北部の北米大陸の東北部からカナダ南東部に自生している。ワイン醸造に必要な糖度まで上がらないことから、品質はヴィニフェラ種より劣ると言われている。しかし、耐寒性もあり、降雨にも耐えなど、日本の気候にも合うので、アメリカ原産のラブラスカ種を交配したブドウ、またはラブラスカ種とヨーロッパブドウを交配した欧州雑種を育種し開発した。代表的な品種としては、デラウェア・キャンベルアーリー・スチューベン・バッファロー(アーリースチューベン)などがある。

山梨県固有の白ぶどう品種の「甲州」は、2013年、広島県東広島市にある財務省所管の独立行政法人「酒類総合研究所」により、DNA鑑定の結果、ヨーロッパブドウ(V. vinifera)と中国の野生ブドウ(V. davidii)が交雑したものに、さらにヨーロッパブドウが交配してできた品種である可能性が高いと発表された。

日本には鎌倉時代に、中国から渡って来たようだ。もともとは病気に弱い植物だが、最近は品種改良されて育てやすいものも出てきている。

日本には、ブドウ酒文化はなく、江戸時代以前は、ブドウの生食が主体であったため、殆どが棚仕立てで栽培されてきた。明治期にワインの醸造技術が導入されると、市場に出せないブドウなどを利用した勧業政策が山梨県庁主導で行われた。その醸造には、甲州種を原料にする事例が殆どであった。その後、ワイン用の葡萄も栽培されるようになっていった。

かつては甲州種のように、生食用に栽培されたブドウの過剰分や市場性のないブドウをワイン醸造用として活かしてきた。しかし、2,000年頃からワイン専用の国産のブドウ栽培が本格化し、その後の研鑽が報われ、薄くて甘いと低評価されていた国産ワインが、世界で最も高い評価を獲得した。英国の権威あるワイン専門誌『デキャンタ』が、ロンドンで主催する世界最大規模のワインコンクール「デキャンタ・ワールドワイン・アワード(DWWA)」で、2,016年6月、甲州種のスパークリングワイン「グレイス エクストラブリュット 2011」(山梨県の中央葡萄酒)が、最高位のプラチナ賞とベストアジア賞の栄冠に輝いた。プラチナ賞は、金賞を受賞したワインの中から最高得点を獲得したワインにのみ授与される。当然、シャンパーニュChampagneからも多数出品される中でのプラチナ賞であった。

ブドウの生育に最も重要なのは、水・気温・土壌、それ以上に、ブドウの木の品質と栽培管理である。

ブドウの品種は、現在、日本で栽培されているものだけでも、非常に多い。巨峰(巨峰の形質濃度はヨーロッパ種が3⁄4、アメリカ種が1⁄4)・翠峰(すいほう;ピオーネ×センテニアル)・デラウェア・安芸クイーン・甲州・藤稔・マニキュアフィンガー・ゴルビー・ベリーA・アジロンなどのブドウと、涼香(すずか;ブラックマスカット)・ローデ・ハネポート(紅アレキ)・シャインマスカット・ネオマスカット・ヒロハンブルグ・甲斐路・マスカット甲府などのマスカットmuscatの品種がある。

1,955年に山梨県の植原葡萄研究所で、フレームトーケーとネオマスカットを交配して甲斐路を、ネオマスカットとハンガリーの品種ケニギン・デル・ワインガルテンを交配してマスカット甲府を開発した。

マスカットは、北アフリカの地中海地方原産の非常に古いブドウの品種で、果粒は大形で初めは黄緑色で、完熟すると淡黄色となり、上品な麝香(じゃこう)の香りが高く甘味が強い。ヨーロッパ各地で栽培される白ワイン用のぶどうの品種だが、日本では、生食用に栽培される。その一つに、品質が特に優秀なマスカット・オブ・アレキサンドリアMuscat of Alexandriaがある。

アラビア半島南東部、オマーンの首都マスカットMasqat(mʌskət)は、オマーン湾南岸に位置する港湾都市である。港の背後のアハダル山の山麓では、ポルトガル人がもたらしたといわれるマスカット・ブドウが栽培されている。

マスカット・オブ・アレキサンドリアは、北アフリカ原産とされたブドウが、アレクサンドリアの港から地中海各地に運ばれたことから、その名がついたとされる。明治時代に日本に入り、岡山県内では1,886(明治19)年、現在の岡山市北区栢谷(かいだに)でガラス温室を作って栽培が始まった。原産地が高温で乾燥しているため、その環境に適応する植生から、日本での栽培は困難を極めたが、岡山では、温暖、少雨の気候を生かした栽培技術を開発し産地化した。ガラス温室で冬から加温することで5月には出荷が始まり、それが秋まで続く。

マスカット品種は世界中で栽培されている。マスカット品種の幅広さや数から、最も古くから栽培化されたブドウ品種であると見られ、ヨーロッパブドウの品種の殆どが、このマスカット品種の子孫であるという説すらある。

マスカット、オブ・アレキサンドリア、マスカット、オットネル、マスカット・ハンブルグ、カノン・ホール・マスカット、マスカット・オブ・イタリア、モリオ・ムスカート、ルビーオクヤマなど多くの品種があり、黄緑色の果皮のものから、紫色の果皮をしたものまで多種多様である。実の色は白色から黒色に近いものまで幅がある。マスカットは殆どの場合、顕著に甘い花の芳香を放つ。

日本では、単に「マスカット」と言った場合、黄緑色の果皮をしたマスカット・オブ・アレキサンドリアを指す。

目次へ

北海道・本州・四国の山野に自生するヤマブドウは、最近ではワインやジュースの原料として注目されている。しかし、ヤマブドウは小粒で、酸味が強く生食には向かない。病害虫には栽培ブドウ種に比べいくらか強いとはいえ、耐性があるわけではない。また、ヤマブドウは、雌雄異株なので、果実を味わうためには雌木より、雄木をより多く植える必要がある。限られたスペースでただブドウの果実を楽しみたいという方には、ヤマブドウではなく、生食用ブドウ種を勧める。ブドウ農家でなければ、垣根仕立てにするのが一般的で、棚仕立てまではしないようだ。

北海道・本州・四国の山野に自生するヤマブドウは、最近ではワインやジュースの原料として注目されている。しかし、ヤマブドウは小粒で、酸味が強く生食には向かない。病害虫には栽培ブドウ種に比べいくらか強いとはいえ、耐性があるわけではない。また、ヤマブドウは、雌雄異株なので、果実を味わうためには雌木より、雄木をより多く植える必要がある。限られたスペースでただブドウの果実を楽しみたいという方には、ヤマブドウではなく、生食用ブドウ種を勧める。ブドウ農家でなければ、垣根仕立てにするのが一般的で、棚仕立てまではしないようだ。エビヅルは、ブドウ科ブドウ属の落葉つる性木本で雌雄異株である。西日本に多い。その果実は、直径約8mmのヤマブドウと比べて直径5~6mmと小さいが、ヤマブドウと同様に食用になり、果実酒にもなるが、エビヅルの方は、殆ど利用されていない。

エビ色は、近年、伊勢海老の色にちなむと誤解されているが、エビヅルの液果の色が赤紫色であることによる。日本では、古来ブドウ科ブドウ属の果実を染色に用いた。それを「葡萄(えび)」とか「葡萄葛(えびかずら)」と呼び、それが「エビヅル」の名に残った。

エビヅルは、本州・四国・九州・南西諸島の沿岸地から山地や丘陵地の林縁などに、ふつうに見られる。台湾・朝鮮・中国にも分布する。ヤマブドウと比べるとやや低地に自生する。

ブドウ属は主に北半球の温帯と暖帯に生育し、約60種が知られている。わが国では、ヤマブドウ・エビヅル・シチトウエビヅル・リュウキュウガネブ・アマヅル・サンカクヅル・シラガブドウ・シオヒタシブドウ・クマガワブドウなどの日本産野生種が確認されている。

10月中旬、長野県の車山高原に秋が深まる頃、秋色を堪能しながら散策していると、小さいながら豊富な果実を房々につけるヤマブドウに出合える。この時季の果実は小さいが、その直径8mmの黒紫色の果粒には、既に糖度が高まり、そのままでも食べられる。ヤマブドウ特有の芳香があり甘酸っぱい。

ヤマブドウVitis coignetiaeは、北海道・本州・四国の山地に自生する、日本で最も大型のブドウ属植物である。南千島・サハリン・アムール・ウスリー地方のみならず、韓国の鬱陸島(ウルルンド;うつりょうとう)にも自生している。日本語古語ではエビカズラと言い、日本の伝統色でヤマブドウの果実のような赤紫色を葡萄色(えびいろ)と呼ぶのはこれに由来している。

ヤマブドウは、樹勢は強く、瘠せた大地でも繁茂し、耐乾性にも優れている。新梢は匍匐性で、高木の樹冠表面を伝って高く伸びる。雌雄異株で、道端で目にするのは殆どが雄株で、雌株は道端から林の中に入らないと通常は見つからない。ヤマブドウに限らず多くの「雄株・雌株」との区別がある双子葉植物は、遺伝子的には両性具有である。受精から種子形成の発生段階で、子房や葯のどちらかが成熟しにくくなるため、子房が難成熟のものは便宜的に「雄株」、同様に葯が難成熟なものは「雌株」と呼ばれるようになる。ヤマブドウの場合、「難成熟子房」の雄株になることが多い。その比率は雌株:雄株が2:8とも1:9とも言われている。

普通のブドウは、発芽して4年目に花穂がつくが、ヤマブドウは5年経っても花穂をつけないことも稀でない。

ヤマブドウの花は、初夏に葉と一本の花茎が対生して黄緑色の円錐花序をつける。蕾の時は雄花、雌花の区別はつかない。雄しべは5本、花弁は5個、ヨーロッパブドウと同じく花弁は頂端が合着していて、開花と同時に基部が離れて脱落する。雌樹の小花には反転した花糸を持つ葯が4~5個形成され、花粉も発達するが、発芽溝がなく発芽能力を持たない。

雄樹の方では雌ずいは殆ど発達せず、4~5本の斜立する花糸に葯が形成され、約2,000個の発芽能力を有する花粉が形成される。合弁花が脱落すると、その中に収められていた5本の雄しべ、そして雌花では徳利型の花柱が残る。

早朝、縁がめくれた帽子の様な合弁花が多数下に落ちる。結実のためには雄樹の花粉が雌樹の雌ずいの柱頭に運ばれることが必要である。受精すると1~2gの果粒になり、1果房に50粒前後の果粒を付けることもある。

ブドウ畑が僅か数m離れただけでもワインの味が違ってくるように、ヤマブドウも、食べてみなければ、その果粒の味は分からない。美味しい株の隣の実が不味いことも珍しくない。果粒に大小の差が大きいのがヤマブドウの特徴で、マスカットみたいに色鮮やかな緑のものは、糖度が形成されていない未熟果なので猛烈に酸っぱく渋い。花も果実も栽培のブドウに非常に近い形態であるが、直径8mmと小さな果実は黒紫色に熟した時に甘酸っぱくなる。ヤマブドウには殆ど果肉はないが、皮や種子には諸々の豊かな栄養成分が含まれ、意外に豊産性で果実を採集して、菓子・ジュース・ワインの原料となる。特に果汁を利用した「さなづら」と言う、天然の寒天と共にねっとりとゼリー状に固めて作り上げた秋田銘菓が有名である。

ヤマブドウの紅葉はツタの紅葉と同様で実に美しい。特に基部が深く切り込んでいる五角形の葉は長さが30cmにもなり、ヨーロッパブドウやアメリカブドウに比べても大きい。その大型の紅葉は、ヤマウルシのように、他の木々の色づきに先んじる。その秋も深まると、小さな黒紫色の房々がたわわにつき、赤褐色の葉の間々から顔をのぞかせる。甘酸っぱく濃厚で、ワインのような深い味わいがある。最近はワインやジュースの原料として注目されている。果実は天然の酸の効果で常温でもおよそ40日もつ。

山葡萄は古代から、貧血と疲労回復に良いとされ、健康増進の為に長い間人々に愛され、食されてきた。果皮には多量の色素アントシアニンを含み、外観は濃紺~黒色となる。眼の炎症の緩和や動脈硬化の予防で知られるアントシアニンの他、ポリフェノールを多く含むことで、現代の生活習慣病の原因となる活性酵素の働きを抑える。

自然界のヤマブドウ果実は、古くから近隣の住人 によって収穫され、酒や果汁・ジャム・乾しブドウとし て活用されてきた。特に、東北各県ではヤマブドウの利用が盛んで、滋養の高い飲み物として、果汁が広く利用されてきた。秋にはキノコなどとともに産直の棚に箱入りで並ぶ。

ヤマブドウを栽培するには、3月または11月に苗木を植え付けて、収穫時期は9月~11月になり、十分に果実が色づいた頃に収穫する。栽培適地は北海道や東北地方などの冷涼な地域で、暖地では果実が小さくなりやすい。結実には受粉用の雄木が必要であるから、植え付けるときには、雌木と受粉用の雄木の2本を一緒に植える必要がある。巨峰などの四倍体品種は除くが、一般のブドウの花粉でも受粉できる。しかし、ヤマブドウは開花が早く、開花期の合うブドウが少ないため、通常、ヤマブドウの雄木を混植する。枝が水平、もしくは垂れ下がっているときに花芽がよくつくので、枝は水平、または下向きに誘引する。開花したら、人工授粉をすれば、より確実に結実する。

目次へ

日本各地で自生している野生ブドウの多くは、ヤマブドウ・サンカクヅル・エビヅルで分布域は広い。クマガワブドウV. quinqueangularis Rehdは、熊本県の人吉盆地・鹿児島県大口市とその周辺・宮崎県の野尻町などに稀に分布するブドウの仲間で、2012年環境省のレッドリストに載る。日本での分布は限られているが中国の中部にも見られる。クマガワブドウは挿木発根が困難で、茎頂培養stem tip cultureが、茎頂の生存およびその後のシュート生長に有効であると言う。

クマガワブドウの和名は、原産地近くに流れる球磨川に由来する。大きなつる性の落葉の樹木で、葉はやや硬く五角状長卵形、基部は低三角状の切り込みがあり、長さ7~17cm、幅6~15cmと大きい。また、葉柄が長く13cmになる。葉の裏面は秋まで残る赤褐色の毛に覆われる。新梢に短い刺(腺毛)が見られる点が、他の野生種とは異なる特徴である。雌雄異株で、花期は7月、花序は葉よりも長くなり25cm、幅7cmになる。秋になるとヤマブドウと同様に8mmほどの果実がつき、黒く熟す。

クマガワブドウは、接ぎ木用の台木として掘り取られると言うが、 殆ど利用されていないようだ。

クマガワブドウは林縁部に多く自生するため、道路の拡張や造林による伐採、園芸用の採集などにより確実に絶滅の方向に向かっている。絶滅危惧IA類、指定植物である。日本に自生するブドウ属の仲間には、ヤマブドウなど14種類あるが、希少種としては他にシラガブドウが絶滅危惧VUに指定されている。

クマガワブドウには多くのポリフェノール物質が含有され、アトピーに対する効果が期待されている。また、クマガワブドウは、ヤマブドウよりアントシアニンを高含量に、しかも多種類含有することから、今後貴重な酒質資源として利用開発されようか。

クマガワブドウは中国の毛葡萄Vitis quinqueangularis Rehderと同種、または変種ではないかと考えられている。毛葡萄は、既に中国広東省永福県および山東省博山Bóshān県などの地域でブドウ酒として加工されており、その醸造したワインは、チョウセンヤマブドウのものより高品質で、ワインの原料としては中国原産野生プドウ中でも、最優秀と評価されている。毛葡萄は挿し木発根 が極めて困難であり、オーキシ ン処理による挿し木も発根率の向上に繋がっていない。繁殖は取り木および毛葡萄実生への接ぎ木が一般的 に行われている。

わが国でも、ワイン原料として利用されている日本原産野生種ヤマブドウの果皮中に含まれるアントシアニンのマルビジン3 , 5ージグルコシドは、リノール酸の自動酸化を阻害することが知られている。リノール酸は、体内組織が正常に機能する上で不可欠で、血中コレステロール値や中性脂肪値を一時的に低下させる作用を持つ。その必須脂肪酸の欠乏により、成長障害や髪のパサつき・抜け毛・創傷の治癒の遅れなどが見られ、絶対に必要なのに動物の体内では合成されないリノール酸を、油の成分の1つ必須脂肪酸として食餌から摂取する。

クマガワブドウは、栽培ブドウより高含量で、多種類のアントシアニンを含む。クマガワブドウも、今後、ブドウ酒の資源として利用されていくだろう。ただ、クマガワブドウは、毛葡萄と同様に挿し木が無理で、取り木するしかないため、優良品種を造っても増やすことが難しいという。

クマガワブドウは、毛葡萄と同様に、挿し穂中に発根阻害物質が多く含まれているの かもしれない。 フェノール類は、植物にとって病虫害からの生体防御物質でもあり、栽培グリ やシバグリ では、クリタマパチの被害を受けていない樹はカテ コールタンニン、ロイコシアニジンなどのポリフェ ノール含量が高いことが観察されている。クマガワブドウの圃場観察では、ブドウスカシパやブドウトラカミキリの幼虫の食害は現在認められておらず、本野生種も樹幹害虫に対して抵抗性を持つと見られている。毛葡萄も病虫 害があまり認められず 、黒痘病には抵抗性を示すと言う。

クマガワブドウの挿し木発根の困難性は、枝梢内にフェノール物質が多く含まれ いることと関わりが深いようだ。

シラガブドウVitis shiragaiは、現状では集団数、個体数ともに多いが、国内では岡山県だけに分布する植物であり、高梁川およびその支流沿いの二次林林縁部あるいは河川敷など、温暖な地域に自生する。中流部が多いが、下流部でも見られる。国内では岡山県にのみ生育が知られている。しかも、自生地での個体数が減少している。絶滅危惧種である。

正式名称は「ヴィティス・シラガイ」で、植物分類学者・牧野富太郎氏が、このブドウを採取し情報提供してくれた地元の植物愛好家の白神寿吉(しらがじゅきち)に因んで命名したとされ、シラガブドウは通称にすぎない。

若い枝は淡緑色となる夏緑性のつる性木本で、稜角があり、綿くずのような薄い毛におおわれる。葉柄は長く5~11cm。葉は薄く表面は濃緑色で、若葉には毛があるが、のち無毛となる。長さも幅も7~15cm、先端は芒状に尖り3浅裂し、基部はVまたはU字状で、下面は常に灰白色から淡黄褐色の薄い腺毛におおわれる。網状脈は下面に隆起し、脈上にはかたい短毛が疎生する。花は6月ごろ咲き、総状円錐花序となる。果実は球形で径約7mm、黒く熟し果肉まで真っ黒である。色素の濃さは機能性成分の多さを示す。青臭さがなく、一果房50gの果粒が実れば、完熟果実の糖度が20~22%であるから、ブドウ酒の原料として有望と期待されている。

シラガブドウはチョウセンヤマブドウの変種とされていたが、両者には明確な差異があるため、今日では近縁種とされている。

1918年、備中地区をタイプ産地として新種記載されたが、現在では、朝鮮や中国東北部やアムール・ウスリーに広く分布するチョウセンヤマブドウと近縁種とされる。別名はマンシュウヤマブドウ Vitis amurensis(満洲山葡萄)とかアムールブドウ、ロシアのアムール州・沿海州・北京当局の黒龍江省・安徽省・遼寧省・浙江省・吉林省、・山西省・山東省・河北省など自生地は広い、標高200m~1,200mの地域の、山の斜面や渓谷を構成する沢沿いの林や藪に多く見られる。

マンシュウヤマブドウは、栽培品種として広く利用されており、サンクトペテルブルクを限界とするヨーロッパロシア北部まで栽培されている。他の多くの葡萄品種とは異なり年間降雨量が700mm以上の湿潤気候と軽度の酸性土壌を好み、また幾つかの病気やフィロキセラ耐性を持つ。旧ソ連の研究機関において耐寒性や病気への耐性賦与のため、多くの主にヨーロッパブドウとの交雑品種が生み出されてきた。ワインや生食用として生産されており、葉も食用として利用される。また黄色の染料用途でも使用される。西欧でも栽培されている交雑種としてはザーリャ・セヴェラ(英語版)、セヴェルヌィ(英語版)、ロンド(英語版)などがある。満洲国通化省において、初の商業栽培がワインの醸造用として行われていた。

目次へ