車山お知らせ

| Top 車山高原 車山の山菜 車山日記 車山ブログ 車山高原の野鳥 車山の紅葉 車山のすすき | |

| ☆早春のスミレ ☆車山高原の笹 ☆車山高原のシジュウカラ ☆諏訪の植生 ☆諏訪に生息する哺乳類 ☆諏訪の狐 ☆車山高原の狐 |

|

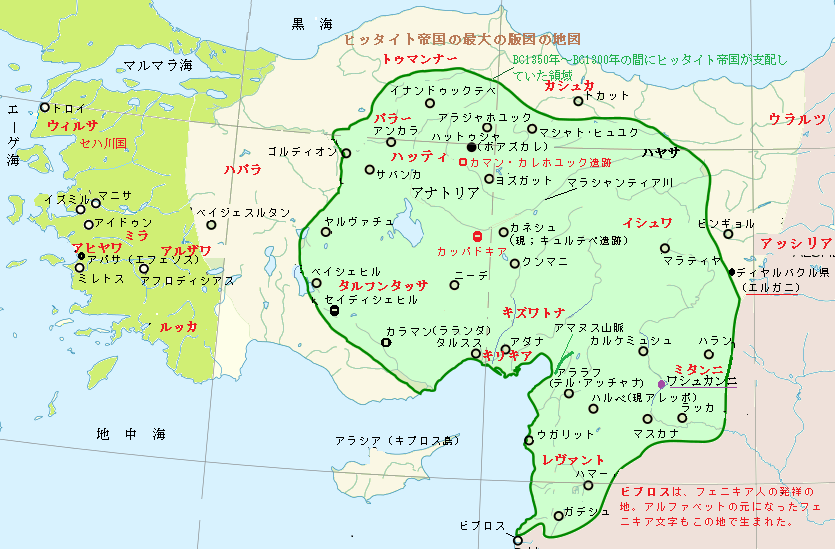

| BC15世紀頃アナトリア半島で勢力を拡大し、ヒッタイト帝国を建国した民族としてのヒッタイト人は、他の民族が青銅器に頼っていた時代に、高度な製鉄技術によりメソポタミアを征服し、最初の鉄器文化を築いたとされる。BC14世紀にヒッタイト王国はその最盛期を迎え、アナトリア中央部、シリア南西部、そして遠くはウガリット、メソポタミア北部まで覇権が及んだ。 ヒッタイト帝国は、約1000年間の繁栄のあと崩壊し、製鉄技術は各方面に広く伝播した。例えば、北方へはドナウ川やローマを通して、BC500年にはイギリスに到達していた。 東方へは、シルクロードを通り、BC500年頃にはインド北西部に、中国へはBC300年頃に、日本列島には、縄文時代末から弥生時代の初め頃で、大陸からもたらされたものと考えられている。 |

DNA DNAが遺伝物質 生物進化と光合成 葉緑素とATP 植物の葉の機能 植物の色素 葉緑体と光合成

花粉の形成と受精

ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応

植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1)

遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝

減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学

イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸

生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物

陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応

根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖

フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学

ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン

元素の周期表 デモクリトスの原子論 古代メソポタミア ヒッタイト古王国時代

鉄器の利器としての利用には、鋼の空冷/焼き入れ、青銅、ヒ素銅の合金硬度 の比較で、合金元素、すなわち鋼の場合は炭素(C)、青銅の場合は錫(Sn)、ヒ素銅の場合はヒ素(As)の濃度が高くなるにつれ、各合金の硬度は徐々に増すが、焼き入れした鋼の硬度は著しく高くなる。

「鋼の空冷」は、焼入れの場合は「空気焼入れ」と呼ぶ。非常に焼入れ性の良い鋼の場合は、急冷による変形を少なくするために、この遅い冷却をする。焼入れ性の良い鋼は、これによっても充分に硬化する。

| 目次 |

| 1)ヒッタイトとは |

| 2)ヒッタイト帝国の製鉄技術の伝播 |

| 3)メソポタミアの古代文明 |

| 4)エラム王国 |

| 5)山の民の三王国 |

| 6)アナトリアにおけるアシュールの錫交易 |

| 7)錫の鉱床は何処に? |

| 8)ヒッタイト古王国時代 |

| 9)ハットゥシリ1世 |

| 10)古王国時代の終焉 |

| 11)ハンムラビ王の死後 |

| 12)ヒッタイトの異常な王家の権力抗争 |

| 13)ヒッタイト中王国時代 |

1)ヒッタイトとは

ヒッタイトは、インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト語を話し、BC1900年頃、西アジアから生じた広範囲な民族移動の流れの中で、東方から小アジア(アナトリア,現トルコ)へ移住し、既にその地に土着していた優れた製鉄技術を受け継ぎ更に開発をし、有力な一大勢力になったと考えられている。

アナトリアでは、BC3000~BC2000頃には青銅器時代に入っている。それに培われた高度な冶金技術の成果を、アラジャ・ホユックの王家の13の王墓から出土する豊富な金製や銀製などの宝物が証明してくれる。

王墓は前期青銅器時代文化のハッティ人の遺跡、それはトルコの首都アンカラの東約150kmに位置する村アラジャホユック(ボアズカレの北東にあたる)にある遺跡である。その遺跡では、新石器時代と青銅器時代の間にあたる銅石器時代の上に、青銅器時代やヒッタイト帝国時代とフリュギアPhrygia時代(BC8世紀頃に栄えた)の、4つの層の遺跡が重なっている。神殿や地下通路、その入口にはライオンの門、その門の両脇には オルトスタットと呼ばれる、浮き彫りが施された日干しレンガの壁、その壁にはイスに座った女神の前に人が並ぶ図などがレリーフされている。

城壁は、積み石の四隅に、直径5cm位の穴を深さ15cm位までに穿ち、そこに鉄の棒を差し込んで、石を積み上げていき補強する。 鉄は武器や戦車に使われただけでなく、建築資材にも利用されていた。製鉄法はヒッタイト帝国が滅びるまで、国家機密とされ外部に漏れることはなかった。

現在、出土品の多くはアンカラにあるアナトリア文明博物館が所蔵している。

(「ハッティの地」は、盆地状のアナトリア高原を表現する最も古い言葉である。ヒッタイトが登場する前段階のBC3000年頃に先住民「ハッティ人」が、自分たちの王国を「ハッティの地」と称した。ヒッタイト王国の首都ハットゥサにあるボアズキョイ遺跡出土の粘土板文書には、ハッティḪattiとある。ハッティ語は、北西コーカサス語族に関係する言語のようだ)

トルコ共和国クルシェヒル県カマン郡チャウルカン村にあるカマン・カレホユック遺跡は、首都アンカラから南東約100 km離れた、アナトリアでは中規模の丘状遺跡であるが、それでも直径280 m、高さ16 mある。そこで、2017年9月に発見された最古級の製鉄関連の遺物は、BC2250年頃~BC2500年頃の地層の真上にある焼土層(赤茶色の部分)から出土した。酸化鉄を多く含む分銅形をした直径約3cmの鉄塊であった。

このカマン・カレホユック遺跡は、1986年から調査が続けられている。BC2千年紀の層では、アッシリア商業植民地時代、ヒッタイト古王国時代、ヒッタイト帝国時代の連続を明確に辿ることができ、鉄器の開始時期にも新たなる見解を提起する資料が次々出土してきている。

カマン・カレホユック遺跡は、「鉄製武器と軽戦車」を装備した古代オリエント世界で栄えたヒッタイト帝国(BC1200年頃~BC1400年頃)の中心部にあたる。この帝国は先住民が発明した「最新技術」の製鉄冶金技術を独占して軍事的優勢を得たとされる。だが、帝国が滅ぶと製鉄技術は周辺各国に急速に普及し、旧大陸が鉄器時代へと向かう転換点になった。

BC15世紀頃アナトリア半島で勢力を拡大し、ヒッタイト帝国を建国した民族ヒッタイトは、 他の民族が青銅器に頼っていた時代に、高度な製鉄技術によりメソポタミアを征服し、最初の鉄器文化を築いたとされる。 ヒッタイト帝国が鉄生産に果たした役割は、製鉄技術がゼロからの開発ではなく、既に土着していた鉄の生産方法を改良し、強靭な鋼を一定量生産するシステムを、新たに確立したことにあった。

鉄器と青銅器の利器としての機能性の比較は「鉄か青銅か」というような単純なものではない。色や錆びやすさの違いだけでなく、鉄器(材質的には鉄および鋼)は青銅器とは異なる特性を引き出し得たのは、古代鍛冶師の経験的知識の蓄積と、それをもとに実用に適した素材を作りあげた彼らの技術であったと言える。その中でも製鋼技術と熱処理技術は、鉄器が当時の社会を支えうる道具となるための必要最低条件であり、このような技術が整った後、人々ははじめて「鉄器か青銅器か」という選択肢を得た。同時に、そのような変化をもたらしうる要因、鍛冶師らが使用することのできた原材料の流通や、操業の経済的基盤、製作する必要のあった製品の社会的ニーズなど、これらを通してはじめて、鉄製品という遺物から当時の社会を復元するという考古学の本来の目的にたどり着くことができる。

実際、近年の西アジアにおける青銅器時代から鉄器時代への転換に関する研究では、鉄器の製造・使用の開始について、社会・経済・政治的背景を鑑みた、より複合的なものへと変化している。製鉄・製鋼に関わる原材料の調達のしやすさや加工労力などの観点から鉄器と青銅器が比べられ、当時の社会を支えるのにたる安価で機能的な材料として鉄および鋼を採用する利点があった。例えば、鉄器であっても十分に鍛えた1 kg の板状インゴットを製造するのに、100 kg の木炭と25 日/1 人分の労力が必要であるとされている。

日本のたたら製鉄では、原料鉱石・燃料の供給源となる山林の保有者が製鉄と大鍛冶のパトロンとなり、操業を全面的に支えていた。また過酷な操業を遂行するためには金屋子神(かなやごかみ)への信仰という精神文化が大きく寄与していたと言う。

金屋子神は、「たたら炉の周囲の柱に死体を下げることを村下達に指導した。死骸を下げると、大量に鉄が取れるようになったとも」、「鍛冶関係の作業場には女性を入れない掟があったという。また、村下(むらげ;たたら作業の技術責任者)女性が入った後のお湯を使ったりすることもしなかったと言われている」。

村下は、たたらの側壁の下部の「ほど穴」から炉内の状況を観察しながら、砂鉄や木炭の装入や鞴を踏む速度を細かく指示し、炉況の安定を図る。

製鋼・焼入れ・焼き戻しという鉄鋼の物性を操る一連の技術は、キプロスやレヴァントではBC12〜BC11世紀、エジプトではBC10 世紀までには継承されていた。青銅器時代では、冶金された可能性のある遺物が、レバノンやヨルダンなどで報告されている。一方、ヒッタイト帝国の首都であったボアズキョイの後期青銅器時代の層位から出土した戦斧や刃物の分析から、材質は鋼に分類され、鍛造時に偶然炭素を取り込んだのか、意図して浸炭されたかは不明と言う。

さらに2015 年、後期青銅器時代から鉄器時代にかけてのイスラエルの鉄器、青銅器、冶金関連遺物に対する包括的な研究結果が報告された。

初期では、鉄器の出現頻度がまだ低く、権威の象徴あるいは儀礼品として使用されていたようで、鉄製品が日常的に製造されていた痕跡は認められず、まだ貴重品であった。

ヒッタイト人はハッティともいわれ、BC1650年頃~BC1200年頃にかけてその地を支配し、さらに西アジアのメソポタミア地方にも進出した。

BC1680年には、ヒッタイト王ハットゥシリ1世はハットゥシャシュ(現;ボガズキョイ)を首都として王国を建設、さらにBC1595年にはバビロンを攻撃、バビロン第1王朝を滅ぼした。バビロン第1王朝はハンムラビ王の死後急速に衰え、カッシートなどに圧迫され、最終的にはヒッタイトによってBC1595年に滅ぼされた。ここまでを「古バビロニア時代」ともいい、メソポタミア地域だけの時代が終わり、オリエントの統一という帝国観が不可欠となる。

BC16世紀~BC15世紀にかけて、西アジアにはヒッタイトの他、カッシートやミタンニ、アッシリアなどが台頭し、これら4つ国々の間で国際関係が展開された。BC13世紀にはシリアに進出したエジプト新王国と争い、BC1286年頃にはラメセス2世とシリアの「カデシュの戦い」で対決した後、講和条約を締結した。これが文章化された最初の国家間の講和条約と言われる。

しかし、BC1200年頃、「海の民」に侵入され滅亡したと思われるが、その事情はわからない点が多い。

目次へ

ヒッタイト帝国は、約1000年間の繁栄のあと崩壊した後、その製鉄技術は各方面に広く伝播した。例えば、北方へはドナウ川やローマを通して、BC500年にはイギリスに到達していた。

東方へは、シルクロードを通り、BC500年頃にはインド北西部に、中国へはBC300年頃に、日本列島には、縄文時代末から弥生時代の初め頃に、大陸からもたらされたものと考えられている。

つまり、日本列島内での本格的な鉄生産は、弥生時代説と古墳時代中期説または後期説あるが、縄文時代末期には鉄器が日本列島にもたらされ、弥生時代の初めには、鉄素材を輸入に頼りながらも国内で鉄器の加工生産が開始され、やがて朝鮮半島の狗邪韓国(金官国)と呼ばれる地域は、弥生時代中期(BC4、3世紀)以後になると従来の土器とは様式の全く異なる、日本の弥生式土器が急増し始める。倭人が進出した結果と見られる。広義の任那に含まれるが金官加羅(から)は豊かな鉄産地である。やがて弥生時代後期になると、小規模ながら製鉄が開始され大陸からの鉄素材に、列島内産の鉄も加えて鉄器の生産が行われるようになった。古墳時代後期には列島内の鉄生産が本格的になるなど、大きな転換期が6世紀にあったことが知られる。また、初期のころの原料は鉄鉱石の場合が多い、以後、砂鉄も加わり、やがて砂鉄が主流になっていく。つまり、土製の炉に木炭と砂鉄を装入して鉄を作り出す、後に中国山地で盛んになる「たたら製鉄」の技術が、このあたりから始まったと考えられる。

(中国山地の近世「たたら製鉄」では、「鉄穴流し(かんなながし)」という手法で砂鉄を採取し、砂鉄の含有量の多いといっても、0.5~2%程度の風化した花崗岩などの山際に水路(井出)を導き、山を崩して土砂を水路により下手の選鉱場(洗い場)に流す。選鉱場は大池(おおいけ)-中池(なかいけ)-乙池(おといけ)-樋(ひ)の洗い池に分かれ、順次これらの洗い池を通しながら軽い土砂は下手に流し、重い砂鉄を沈殿させて選鉱した。

一般的には、山陰側(山陰帯)の磁鉄鉱系列花崗岩に由来する砂鉄は純度が高く、「真砂(まさ)砂鉄」と呼ばれる。いっぽう、山陽側(領家帯)では花崗岩はチタン鉄鉱系列であり、チタンの最も重要な鉱石である。化学組成FeTiO3、殆ど砂鉄を含まないが、種々の火成岩や変成岩中に少量含まれ、塩基性深成岩中には比較的多量に含まれる。純度は高くないかわりに加工のしやすさが特長であるという。「塩基性岩」の「塩基性」とは、化学で用いられるのとは意味が異なり、二酸化ケイ素SiO2の重量%が45~52%の岩石で、マグネシウムや鉄などの成分に富む火成岩の総称である。

砂鉄には黒錆と赤錆があり、黒錆の化学式は、Fe3O4で「酸化鉄(Ⅱ)鉄(Ⅲ)」と呼ばれるが、「四酸化三鉄」や「四三酸化鉄」とも言う。赤錆の化学式は、Fe2O3で「酸化鉄(Ⅲ)」と呼ばれる。黒錆はこれ以上酸化しない。空気や水に晒しても錆びることがない。

砂鉄は燃え上がる炭のすき間を落下する間に、酸素が還元される化学変化を受けて鉄に変わりる。たたら炭はその化学変化を媒体する。用材はナラ、クヌギなどの雑木で、完全に炭化しない生焼け程度の炭が良いとされていり。1回のたたら操業に必要な炭の量は約10~13トンで、これは森林面積にすると1ヘクタールとされる。たたらが盛んであった江戸時代後半には、年間約60回程度の操業が行われ、また、たたら炭を焼くにふさわしい樹齢は30~50年とされます。したがって、一ヶ所のたたらでは、1800~3000ヘクタールの森林面積が必要となり、中国山地の鉄師が所有する森林面積が膨大であるのは、たたら炭確保のための努力の結果である)

一方、南方のアフリカにおいても製鉄技術は広く見られ、ヒッタイトからナイル川をさかのぼってAD1000年頃に喜望峰に達したとされている。アフリカにおいて製鉄は広範囲にわたって見られており、エチオピアのいくつかの地域では、少なくとも19 世紀までは製鉄が行われていた。

首都ハットゥシャ(現在のトルコのボアズキョイ遺跡)の発掘が進められている。1985年の予備調査以後の発掘調査で、首都アンカラから南東約100 km、直径280 m、高さ16 mのアナトリアでは中規模の丘状遺跡、カマン・カレホユック遺跡(トルコ共和国クルシェヒル県クルシェヒル)のBC2千年紀の層で、鉄滓など鉄器の開始時期に新たなる見解を提起する史料が次々出土し、アッシリアが商業植民地をアナトリア半島一帯に展開していた時代に、ヒッタイト古王国時代からヒッタイト帝国時代へ連綿として辿ることができる鉄の冶金技術が既に開発されていたことが明らかになった。しかも、カマン・カレホユック遺跡の発掘調査により、ヒッタイト帝国崩壊後のBC 12世紀からBC前8世紀にかけて、従来『暗黒時代』と呼ばれ、取り立てて文化と呼べるものが無いとされたが、カマン・カレホユック第II層 鉄器時代(BC12世紀~BC4世紀)の調査から、一連の文化が連続して展開していたことが明確になった。

目次へ

|

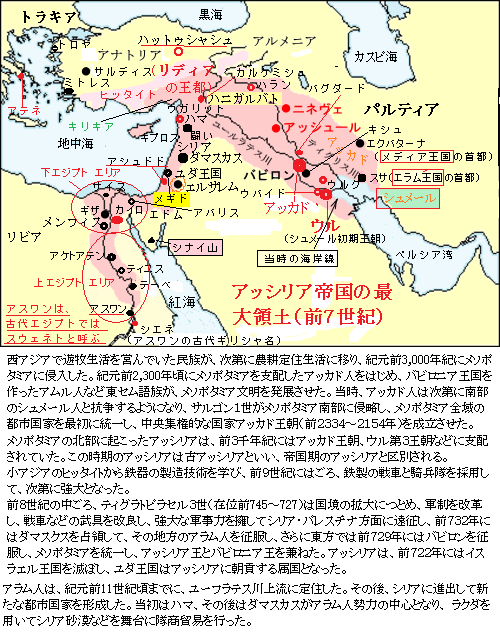

| メソポタミアは、地理的に、北部がアッシリア、南部がバビロニアで、バビロニアのうち北部バビロニアがアッカド、下流地域の南部バビロニアがシュメールと呼ばれた。 チグリス川とユーフラテス川の間に形成された沖積平野で、現在のイラクにあたる。アッカド王サルゴンが、BC2300年頃、メソポタミア全域の都市国家を最初に統一して中央集権国家体制を築いた。 |

BC前3000年頃になると、現在のイラクあたり、チグリス川とユーフラテス川流域のメソポタミア南部に、人類史上最初の国家がシュメール人により建国され、軍事制度が組織化された。

メソポタミアの古代文明で発明されたコピシュは、鎌剣と呼ばれるように鎌のように剣身が曲がるため通称「シックルソードsickle sword(sickle;鎌、sword;剣)」と呼ばれる事もあった。戦斧から発展した武器と言われている。メソポタミアでBC2500年頃から使われるようになったこの剣は、メソポタミア美術において権威の象徴とされ、神々や王たちの手に威信財として握られている様子が度々描かれている。世界最古の戦士たちは、青銅製の槍や弓などの武器とともに、鋭く湾曲した鎌剣を振るって戦っていた。

コピシュは、小振りな片刃の武器である。 刃先はC字のように湾曲しており、柄と一体型のものと、柄が木でできているものがある。全長40~60cm、重量800~1200gであるから、乱戦には瞬息に駆使される、打撃力のある刀剣であった。コピシュの刃は、敵の盾を引っかけて剥ぎ取るのにも効果的である。戦闘で使われていたイプシロン・アックスやそれに近い三日月型の斧から発展した。BC2000年頃から、古代エジプトの兵士達は、片手にコピシュを、もう片方では楯を構え 敵との接近戦には威力を発揮した。この武器は晩期になると青銅製から鉄製に変わっていったが、コピシュは、BC1300年頃には次第に使用されなくなっていった。

BC2000年頃にメソポタミア北部に建国したアッシリア帝国のシックルソードも発見されている。剣身に刻まれた銘から、BC1307~BC 1275年頃の王・アダド・ニラリ1世の物であることが分かっている。アダド・ニラリ1世は、治世の年代記が発見されているアッシリア王としては最古の人物である。王は、即位直後に、バビロニアを支配するカッシート人の王ナジ・マルッタシュを破り、メソポタミア北西部のバビロニア領に侵入し併合した。次にイラン高原の南西のザークロス山地の遠征にも成功し、アッシリア強盛の基礎を築いた。

アダド・ニラリ1世は、ミタンニ王国へ大規模な遠征を行い、ハニガルバド王シャトゥアラ1世の軍を破り服属させた。「ミタンニ」の国家の起原は、解明されていないが、エジプト側の記録により、BC16世紀の末頃には、すでに国家が成立していたことが確実視されている。ユーフラテス川中流域で合流する大きな支流の一つハブール川は、シリア北東端の一帯を流域とする。「ミタンニ」は、数世紀の間、ハブール川流域の強国として存在していた。最盛期には、肥沃な三日月地帯に沿って、ティグリス川の平地部上流も支配圏に治めていた。同時代の他国からは、「ハニガルバド」と呼ばれることが多かった。「ハニガルバド」は、BC2千年紀頃、平地メソポタミア北西部を指した古代地域名にもなっていた。

そのミタンニ王国も、BC14世紀に内紛で国家が混乱し、やがて衰微して分裂した。国勢が衰えたためヒッタイトに従属したが、前後して、支配域のかなりの範囲が、中王国時代のアッシリアに奪われた。BC13世紀前半頃のことになると、支配圏が狭まったミタンニ王国の後継国家かもしれない幾つかの小国が、かつてのミタンニ領中核部に拮抗していた。これらの国家も、「ハニガルバド(諸国)」と総称された。ハニガルバドの小国家は、ヒッタイトに対しては独立を保てたが、順次アッシリアに滅ぼされていった。

|

アッシリア帝国の基盤を築いたと言われるアダド・ニラリ1世は、果断であった。再びハニガルバド遠征を行いワサシャッタを敗走させ首都タイデを占領し、その領土を拡大させた(タイデの正確な位置は分かっていない。古代の中近東において最も研究が遅れている王国の1つが「ミタンニ」)。アダド・ニラリ1世によって、首都タイデの住民は殺され、記録によると地面に塩が撒かれたほどだと言う。アダド・ニラリ1世の遠征に次ぐ遠征は、串刺し・皮はぎなど反乱住民に対する徹底した残虐行為か、住民根こそぎの大量強制移住などが行われ、「アッシリアの狼」呼んで恐れられていた。ワサシャッタの王族達の方は、アッシュール市へ連行された。ヒッタイトはハニガルバドを保護国としていたため、以後、アッシリアとヒッタイトの関係は悪化するばかりであった。

これに対しヒッタイト王ハットゥシリ3世は危機感を募らせ、バビロニアのカッシート朝の王カダシュマン・トゥルグと同盟を結んでアッシリアに対抗するとともに、エジプトの王に娘を嫁がせて対アッシリアの備えを固めた。一方、アダド・ニラリ1世は、バビロニアに再征して勝利し、アッシリアの勢力膨張に歯止めがかかることは無かった。またアダド・ニラリ1世は、その治世の間に、アッシュール市にアッシュール神殿を再建し、ニムルドNimrud(アッシリア時代の都市名はカルフKalhu)に第二宮殿を建造したり、多くの大規模な事業を成し遂げている。

アダド・ニラリ1世の死後、息子のシャルマネセル1世がアッシリアの王位を継いだ。即位直後にウラルトゥの反乱があったが直ちに鎮圧すると、ハニガルバトの残存領土に目を向け、これの征服を企図した。BC1263年にハニガルバトへの遠征を開始し、ヒッタイトの庇護下にあったハニガルバトの王シャトゥアラ2世を撃破しハニガルバト全域をアッシリアの支配下に置いた。

(トルコ東部のタウロス山脈の北東にあるトルコ最大の塩湖であるバン湖は、アララト山の南西、イランとの国境近くにある。アッシリア北方のバン湖周辺に居住する非セム系のウラルトゥ人は、前9世紀頃ビア族のアラメと称する王によって統一されたのがウラルトゥUrartu王国、以後、BC7世紀まではアッシリアとの抗争で明け暮れた。ウラルトゥ人は民族的にはフルリ人(非インド・ヨーロッパ語系)と関連が深く、ヒッタイトの象形文字に似た文字をもっていたが、大部分はウラルトゥ語を、アッシリアの楔形文字に基づく楔形文字を使って記録を残した。

トルコ共和国の東端にある大アララト山、標高5,137mがそびえるアナトリア高地は、メソポタミアを流れるティグリス・ユーフラテス川の源流にあたる)

ザークロス山脈は、トルコからイラクを経て、イラン中央部に延びる大山脈である。ザークロス山系に属する地域は1月に気温の低い日が続き、8月に最も気温が高くなる。降水に恵まれ、1年の中、寒暖の差が生じるザークロス山脈の北西端には森林や牧草地が広がる沖積層が点在する。イラン中部から南部にかけての地域には海抜3,000m超の峰がいくつか存在するが、東南に移ると高度は大きく低下し、海抜1,500m以下になる。山中には塩湖が多く存在し、山麓には油田、穀倉地帯が広がっている。耕作が可能な地域では、特定の村落に限られるが定住生活と半遊牧生活が営まれ、渓谷の高地では豊かな牧草地が広がっているため、遊牧民が放牧を行っている。現代、北西部では小麦・大麦・タバコ・綿花・果実、南東部ではナツメヤシが栽培されている。

セム系遊牧民アムル人が、西方からティグリス・ユーフラテス川中下流域のバビロニアに侵入し、BC1900年頃、バビロンを都に建国した。アムル人はシュメール人のウル第3王朝を征服したが、楔形文字などその文化を取り入れ、メソポタミア文明の最盛期をもたらした。ハンムラビ王(在位;BC1792年頃~BC1750年頃)の時に、メソポタミア文明を発展させ、王朝を全盛期に導いた。王朝名としては、後の新バビロニアと区別して「古バビロニア王国」とも言う。ハンムラビ王は、北方のアッシュールやマリなどの周辺諸国を征服してメソポタミアを再統一した。官僚組織や軍隊の体制を一新し、駅伝制や灌漑用水路の建設を行い、商業を保護するために交易網を整備、さらに有名なハンムラビ法典を編纂した。

バビロン第1王朝はハンムラビ王の死後急速に衰え、カッシートなどに圧迫され、最終的にはヒッタイトによってBC1595年に滅ぼされた。ここまでを「古バビロニア時代」ともいい、メソポタミア地域だけの時代は終わった。北を黒海、西をエーゲ海、南を地中海にはさまれたアナトリアを含めた、東にアルメニア、メソポタミア、シリア地方につながる地域と、シナイ半島を含めたエジプトも加わる、新たな巨大帝国観を踏まえた戦略が重要になった。

古バビロニア王国の滅亡後、メソポタミア周辺に山の民と呼ばれた異民族によって建てられた3つの国が興り、互いに覇を競う。そして、エラムやエジプトといった従来の勢力などとも対立していく。その活動の結果としてメソポタミア・アナトリア・レヴァント・エジプトといったオリエントの各地方間の確執が、帝国支配的な構想を描きやすくした。

ヒッタイトが支配していた小アジアの東部から北部メソポタミアにかけての一帯に自立したカッシート人は、BC1595年にバビロン第一王朝がヒッタイトによって滅ぼされた後のバビロニアに入り、BC1550年頃、バビロンを都に建国し、36代約350年間にわたりバビロニアを支配した。民族系統はインド=ヨーロッパ語族であるとわれたこともあったが、現在は否定されている。ただ、非セム系であること以外は正確に把握できていない。カッシート人はメソポタミアから見ると異民族であるが、シュメール人以来のメソポタミア文明に同化し、その文化を継承した。そのため、バビロン第3王朝ともいわれている。その約350年間という、バビロニアを統治した民族では最も長期な政権であった。

この間、オリエントにはメソポタミア南部のカッシート以外に小アジアのヒッタイト、メソポタミア北部のアッシリア、北部山岳地帯のミタンニ、そしてエジプト新王国の勢力も伸びてくるという、長い国家間の攻争が始まった。その後、カッシート王国はイラン高原東南部から興ったエラム人によって、BC1155年に滅ぼされた。

BC612年、新バビロニア(カルデア)とメディアMediaの連合軍によって首都ニネヴェを占領されてアッシリア帝国は滅亡した。メディア王国は、アッシリア帝国を滅ぼし、イラン高原からアナトリア東部を統一した古代西アジアの強国である。メディア人はインド=ヨーロッパ語族のイラン系民族に属し、BC1000年頃イラン高原北西部に移動してきた。BC835年以来、アッシリアの遠征記録に繰返し現れる。当時、ザークロス山中のイラン・クルディスタン(トルコ東部・イラク北部・イラン西部・シリア北部とアルメニアの一部分にまたがる国境の山岳地帯、 ザークロス山脈とタウルス山脈の東部延長部分を包含するクルド族の居住地)からテヘラン付近まで分布していた。騎馬遊牧民として馬の飼育に優れ、特にニサ地方の馬は古代世界において有名であった。

戦力を上げるために戦車は大型化されたが、従来の小型の馬の牽引力では不十分となった。 頭数を増やしたりもしたが、取り入れられたのが、夏と冬、日中と夜間の寒暖の差が激しい過酷な気象条件で育ったトルクメニスタンの『ニサの馬』であった。 ペルシャとモンゴルの野生馬の血を引き、カラクム砂漠が広がり、冷たい大陸性の気候が厳しいカスピ海の東岸に育った『ニサの馬』は比較的大型で強靭な馬に育つ。

ヘロドトスはエクバタナ(イラン西部の都市ハマダーンの古名)を首都とするメディア王国の建国者をデイオケスとしている。

アッシリア帝国滅亡後、オリエントは新バビロニア王国(メソポタミア地方のカルデア王国)、メディア王国(イラン高原)、エジプト末期王朝(第26王朝など)、及びインド=ヨーロッパ語族系統のリディア王国(小アジア)の4国分立時代となる。

目次へ

エラムElam人 は、BC22世紀頃、イラン高原の南西部一帯で起こった民族、BC12世紀にエラム人が王国の都として『スサ』建設した。その系統は不明であるが、インドヨーロッパ語族のアーリア人が侵入する以前のイラン高原に、最初に居住していた民族の一つである。BC1155年にバビロニアのカッシートを滅ぼし、オリエント最大の軍事勢力となった。バビロニアの諸都市を征服したエラム王国の王は、バビロンを都としたハンムラビ王の遺品をスサに持ち去った。ハンムラビ法典が記された石碑もこのとき持ち去られたのであり、それがバビロンの遺跡ではなくイランのスサで発見されたのはそのためであった。その後も長く存続し、インダス文明圏とも接触した。

エラムElam人 は、BC22世紀頃、イラン高原の南西部一帯で起こった民族、BC12世紀にエラム人が王国の都として『スサ』建設した。その系統は不明であるが、インドヨーロッパ語族のアーリア人が侵入する以前のイラン高原に、最初に居住していた民族の一つである。BC1155年にバビロニアのカッシートを滅ぼし、オリエント最大の軍事勢力となった。バビロニアの諸都市を征服したエラム王国の王は、バビロンを都としたハンムラビ王の遺品をスサに持ち去った。ハンムラビ法典が記された石碑もこのとき持ち去られたのであり、それがバビロンの遺跡ではなくイランのスサで発見されたのはそのためであった。その後も長く存続し、インダス文明圏とも接触した。それは2001年、イラン南東部の都市ジロフト近郊で、BC2000年代のものとみられる精巧な遺物が多量に出土した。メソポタミア文明とインダス文明の狭間のイラン高原に存在したとされる未詳の文明「トランス=エラム文明」が、メソポタミア文明に匹敵するものだったとする説が発表された。

メソポタミア文明は農産物こそ豊富であったが、それ以外の必要物資は域外の交易によって補っていた。ジロフトでみつかった遺物の殆どは、クロライトchlorite(緑泥石)とよばれる暗緑色の石でつくられている。クロライトはイラン東南部などで採れる非常に加工しやすい石で、BC3000~BC2500年頃、一般に青銅器時代とよばれる時期に、イランにはクロライト製品や木材・金属・宝石といった、農産物以外のさまざまな物資を、当時すでに農耕文明が花開いていたメソポタミアに輸出して潤っていた。

非農耕文明のトランス・エラム文明であったと考えられている。「ラピスラズリの道」という交易ネットワークがある。それによりアフガニスタン北東部で産するラピスラズリなどの宝石や、金・銀といった貴金属が、トランス=エラム文明の交易ネットワークを経て西方のメソポタミアに運ばれた。

トランス=エラム文明の首都アラッタは、ジロフトの北東100kmほどの場所にある都市遺跡シャハダードに存在したとする説が有力で、その衛星都市の一つ、ジロフト南西のテペ・ヤヒヤがクロライト製品の工房と考えられていた。

『シュメール王名表』は、原エラムの首都スサは、キシュの王によって軍事侵略されたと記す。しかし、都市スサが破壊されたわけではない。エラムが支配権を失い、シュメールの影響力が強まったようだが、イラン高原全域を交易するネットワークは温存されていた。事実、東方の物資のメソポタミアへの供給は依然続いていた。

この頃、イラン高原の東南部のケテペ・ヤヒヤ(イラン、ケルマーン州)の工房で、新商品が開発され、イランからメソポタミア・シリア、あるいはインダス河流域にまで流通した。それはケテペ・ヤヒヤ産の緑色の石、クロライト(緑泥岩)を加工した容器で、主たる工房がケテペ・ヤヒヤにあった。テペ・ヤヒヤはかつての原エラム都市の一つで、全層を通じてクロライト製品が出土する。BC2800~BC2600年頃で増加し、続くBC2600~BC2500年頃に頂点に達し、BC2400には減少する。テペ・ヤヒヤ自身はそれほど大きな遺跡ではなく、クロライト製品の生産は、その上位都市シャハダードの管理下で行われていたようだ。

その都市とは、同じケルマーン州にある、テペ・ヤヒヤとほぼ同時期に急速に巨大都市化したシャハダードは、この時代のイラン高原の交易を支配する中心的都市となり、自前の新製品として、テペ・ヤヒヤのクロライト製容器を広い領域に送り出したのである。かつての原エラムの首都スサがメソポタミアの勢力に奪われた後、交易の中心がシャハダードに移転し、新商品を含む東方の物資をメソポタミアに供給し続けた。

BC3000~BC 2500年頃の、一般に青銅器時代とよばれる時期に、イランにはクロライト製品や木材・金属・宝石といった、農産物以外のさまざまな物資を、当時すでに農耕文明が花開いていたメソポタミアに輸出して潤っていた非農耕文明があった。これをトランス・エラム文明と呼んだ。このトランス・エラム文明と深く関わったのが「ラピスラズリの道」という交易ネットワークがあった。それは、アフガニスタン北東部で産するラピスラズリなどの宝石や、金・銀といった貴金属や錫が、トランス・エラム文明の交易ネットワークを経て西方のメソポタミアに運ばれた交易の道のことであった。

メソポタミアの叙事詩に遺るトランス・エラム文明の首都アラッタは、ジロフトの北東100kmほどの場所にある都市遺跡シャハダードに存在したとする説が有力で、その衛星都市の一つ、ジロフト南西のテペ・ヤヒヤがクロライト製品の工房と考えられてきた。

近年のジロフトでの遺物の発見の状況から、そのトランス・エラム文明の中心地がジロフトにあり、ジロフトを中心とするトランス・エラム文明がメソポタミア文明に匹敵するほどの存在だったと考える説が有力になった。言わば、メソポタミア文明は農産物こそ豊かであったが、それ以外の必要物資は域外の交易ルートによって供給されており、逆にトランス・エラムは、メソポタミアから農産物を輸入していた。その意味で、双方の関係は、互いに警戒しながら相互依存する複雑な関係にあった。

「トランス=エラム文明」の首都アラッタは、「ジロフト」であり、ここを中心に交易圏が形成され、石材や木材、クロライトの加工品、アフガニスタン特産のラピスラズリ(瑠璃)や錫などがメソポタミアにもたらされた。古代社会でラピスラズリを特別に高く評価したのはエジプトのファラオと王族、そして神官などの祭司階級であった。それ以外の人は、この石がつけられない時代もあったという。歴代のファラオに尊ばれ、黄金に匹敵するほどの価値が与えられることもあった。

やがてBC639年頃に、「トランス=エラム文明」はメソポタミア北部に興ったアッシリア帝国によって滅ぼされた。

目次へ

5)山の民の三王国

バビロニア王国の滅亡後、メソポタミア周辺では山の民によって建てられた3つの王国が覇を競い、エジプト王国などとも対立した。

アナトリア地方のヒッタイト王国(ヒッタイト人)(BC1650~BC1190)

アッシリア地方のミタンニ王国(元々コーカサス地方に居たフルリ人)(BC1500頃-BC1270頃滅亡)

バビロニア地方のカッシート王国/バビロン第3王朝(カッシート人)(BC1595年~BC1155年)。

BC18世紀頃に、メソポタミアの東方ザ-クロス山岳地帯のディヤラ川上流地帯を越えてバビロニアに侵入、ヒッタイト王国によって滅ぼされた古バビロニア王国に代わって、カッシート朝バビロニア王国(やがてバビロン第3王朝)を開いた。

ヒッタイト帝国はBC17~12世紀頃に、トルコのアナトリア高原に栄えた国。ヒッタイト人は他の民族が青銅器しか作れなかった時代に、鉄製武器を装備した。元々どこにいたのかは分かっていないヒッタイト人は、アナトリアに居住しヒッタイト語を話した。 BC2000頃にアナトリア半島へ移り、そこの先住民のハッティ人やアッシリア人の文化を取り入れ、楔形文字や円筒印章を用いるようになった。

円筒印章は印章そのものではない。古代メソポタミアで所有者などを示すために使用された印章で、図や文章が書かれており、様々な情報がそこから得られた。円筒形の石・貝殻・ガラスに模様を陰刻し、柔らかい粘土の上にころがして浮彫のような図柄を作る。BC22世紀末にウル第3王朝時代になると粘土板文書にも円筒印章が使用されるようになり、王や王妃、官僚、商人などの印影や印章が多数発見されている。楔形文字の普及範囲と円筒印章の普及範囲は大体一致し、ヒッタイトやエラムなどでも用いられていた。

目次へ

アナトリア高原にヒッタイトが頭角を現すBC1500年前後までを青銅器時代と呼ぶが、この時代、鉄器の製造技術を独占していたのがヒッタイトの政権である。エジプトを初め他の諸国では、依然として青銅器時代が継続していた。オリエント全域に鉄器が広がり青銅器時代が終焉するのは、いわゆるBC1200年頃の「カタストロフcatastrophe」による地中海東部を中心に席巻した大規模な社会的大変動が契機となった。そのアナトリアのヒッタイト帝国は、BC1200年頃に海の民の襲撃により滅亡した。それを契機に、ヒッタイト王国が厳しく秘匿していた鉄器の生産技術が地中海東部の各地や西アジアに広がることにより青銅器時代は終焉を迎え、鉄器時代が始まった。

ヒッタイトが国家的機密として秘匿していた製鉄技術がオリエント全域に解き放たれ、やがてユーラシア大陸のインダスや黄河文明に波及した。この歴史的画期に重なり、分裂と経済衰退が東地中海を襲い、既存勢力に致命的な打撃を与え、各地において新たな時代を呼び込んだ。

古代アッシリアの歴史は、中央アナトリアの遺跡キュルテペKültepeから、アッカド語の古アッシリア方言で書かれた粘土板の出土によって、北メソポタミアの都市国家アッシュールAššurとアナトリアの諸都市の間で行われた交易の様子が明らとなった。

アッシュールの人々は、国家の統制下でありながら家族単位で営業活動を営み、あらゆる場所から錫を輸入し、加えてバビロニアから織物を仕入れ、それらをアナトリア方面に再輸出する中継貿易を行っていた。

アッシュールの商人たちは、家族の一員をアナトリアの諸都市に居留地を設けてそこに在留させ、現地の商行為に専任させた。当時、その居留地は、カールムkarumと呼ばれる商業植民地であった。規模の小さいものはワバルトゥムwabartumと呼んだ。キュルテペのカールムⅡ層(BC1974年~BC1836年)には少なくとも10都市にカールムが存在し、またワバルトゥムも10ほどの町に遺跡を留めている。

キュルテペKültepeはトルコ語で、「灰の丘」を意味する。トルコのカイセリ県にある遺跡である。ベドジフ・フロズニーは、チェコのアッシリア学の専門学者だが、既にアナトリア象形文字も研究しており、これが楔形文字のヒッタイト語に近い言語であることを発表していた。1925年、彼が率いる調査隊が、キュルテペを発掘して、アッシリアの商人の手紙を含む楔形文字が記された1000枚以上の粘土板を発見した。BC20世紀のヒッタイト語で記される最古の史料も共伴した。ベドジフ・フロズニーは、楔形文字で書かれた膨大なヒッタイト語を解読し、インド・ヨーロッパ語族に属することを証明した。

キュルテペ遺跡本体の遺丘(英語;tell)は、直径550mの大きな円形のマウンドで、20mほど高くなっている。宮殿や寺院の跡がある。その遺丘の周辺で、アッシリアの集落が発見された。麓の町を構成している。BC20世紀のアッシリアの文書では、キュルテペをカネシュ(Kaneš)と呼んでいた。ヒッタイト人は通常ネサ(Neša)、時にアニサ(Aniša)と呼んだ。

II層(BC1974年~BC1836年)には、アッシリアの商人が、当時カネシュと呼んだ都市に隣接する、商人街カールム(商業的植民地)を建設した址があった。この層の末期にエシュヌンナ王の印章が発見されているが、激しく焼けていた。

ウル第3王朝時代(BC2112年~BC2004年)が弱体化すると、交易の中継基地として経済的に繁栄していたディヤラ川下流域の都市国家エシュヌンナ(現;イラク共和国ディヤーラー県バアクーバ近郊のテル・アスマル遺跡に同定されている)は、イルシュ・イリア王の下でBC2026年頃独立した。やがて、エシュヌンナはアッシリア商人の台頭などによってメソポタミア地域の経済が発展するにつれエシュヌンナも交易都市として繁栄し、BC1862年頃、エシュヌンナ王イピク・アダド2世が即位し、その治世下、BC1850年頃、大きく領土を拡大した。その頃南のイシンやラルサが衰えると、バビロンやアッシリアと覇権を争うまでになった。この王の時代がエシュヌンナの最盛期で、「エシュヌンナ法典」が整備される。

この時代以降、東部メソポタミア最大の独立王国として繁栄し「エシュヌンナ王」や「全土の王」と言うような称号が用いた。エシュヌンナ法典の制定や大規模な行政センターが建造された。地方最大の中心都市として大規模に拡張され、排水設備の整えられた住宅街や、織物工房とアブ神殿跡から奉納された彫像が多数発見されいる。交易の中継基地として経済的に繁栄したこの都市には多数の神殿が建てられた。

アッシリア王シャムシ・アダド1世Shamshi AdadⅠ(在位;BC1813年~BC1781年)は、長期にわたって王位にあった。王は、アッシリアを陥落させたとき、アッシリアに新王朝を打ち立てるのではなく、自分こそはアッシリア王の正当な後継者であると主張した。古バビロニア王国の王ハンムラビも臣従せざるをえなかったほどの権勢を誇った。シャムシ・アダド1世がBC1781年に死去するとアッシリアは衰退した。アッシリアの覇権の後釜を巡って、バビロン・ラルサ・マリ・エシュヌンナなどが争い、やがてバビロン第1王朝の第6代目の王ハンムラビがその座を得る。

エシュヌンナは、ハンムラビと数次にわたる戦争を繰り広げた末敗退し、BC1762年頃には一時エラムの支配下に置かれた。BC1757年頃、エシュヌンナは、バビロン軍に包囲され、ハンムラビ王の水攻めによって都市は破壊され放棄された。その後BC17世紀にも数名の王のもとで復興したが、いずれもバビロンに敗れ間もなく完全に歴史の舞台から消えた。

Ib層(BC1798年~BC1740年)のキュルテペの都市は、しばらく放棄されたのち、古い町のあとに再建され、再び裕福な貿易都市になった。古アッシリアのシャムシ・アダド1世はエカラートゥムとアッシュールを征服し、その子でアッシュールを治めたイシュメ・ダガン1世が植民地の貿易を管理した。しかし、植民地は再び火災によって破壊された。

カールムはII層およびIb層の2回にわたって火災によって破壊された。突然の災禍に居住者は、やむなく財産の大部分を置いたまま去り、現代の考古学者によって発掘されている。出土品には大量の焼かれた粘土板があり、そのいくつかは粘土の容器に入れられて円筒印章で封印されていた。それらの文書には、アッシリア植民地とアッシュールの都市国家相互間のアッシリア人商人と現地人の間の交易といった日常の活動が刻まれていた。交易は国家間と言うよりも家業として行われていた。

「テル(タル)」は、アラビア語の名詞で、「人工の丘」を意味する。日本語では「遺丘」と訳される。「遺跡の丘」という意味である。「テル」は、その語源の地であるアラブ世界のイラク・シリアからエジプトにかけての一帯と、イラン高原およびトルコのアナトリア高原を中心に、西は東欧のハンガリーから、東は南アジアのインダス川流域まで、ユーラシアの中央部に広く文明を展開する西アジア各地に見られる。アラビア語のタルtall または tell、ヘブライ語の テルtel、ペルシア語のテペTepe、トルコ語のホユックhöyükが遺丘を指す。

中央アナトリアでは、キュルテペ(古代名カネシュKanesh)を拠点とし、都市国家アッシュールとの交易が盛んに行われていた。アナトリアでは、別のいくつかの都市にもカールムがあったが、カネシュのものが最大である。カールムの中でアッシリアからの兵士や商人が数百年にわたって住んでいた。彼らの交易は、アッシュールからメソポタミアやエラムの織物や青銅の原料となる錫・貴石などの贅沢品などを輸入し、銀あるいは金と交換した。金や銀などの金属鉱物資源を産するアナトリアでは、それらの採掘が盛んに行われていた。

アッシュールの商人は、都市国家アッシュールとアナトリア間の中継貿易に携わりながら、アシュールで徴収される輸出税、カネシュなどの居留地へ往復する通行税、その居留地にある商業施設に対する資産税、その都市の支配者に納める輸入税など様々な税が課せられていた。それでも数百年にわたって交易を可能にさせたのが「錫」に対する旺盛な需要であった。

BC3千年紀におけるヒ素銅から、ヒ素を錫に代えて合金にした青銅製品への技術革新により、BC2千年紀前半、つまり中期青銅器の到来により、金・銀に次ぐ高価な希少金属である錫が新たな交易品目に含まれたことにより、その大きな利益が交易を長期間継続させ得た最大の要因となった。キュルテペ出土したアッカド語古アッシリア方言で刻まれた粘土板文書の「アンナクムannakum」が「錫」を表す楔形文字である。

また、当時のアナトリアでも、銅を豊富に産出する鉱山の採掘が行われていた。原産の銅に錫を加え鋳造した青銅製品が使用されていたことが、発掘調査で頻繁に確認されている。銅と錫の合金である青銅は、銅やヒ素銅よりも強度が強く、酸化しにくく、錆びにくいため安定している。ヒ素銅と決定的な大きな違いは、有害物が溶け出さないことであった。錫の割合が高いほど合金としての青銅の硬度が増すが、錫の量が増すごとに脆くなる。用途にあわせて錫の量を調整していた。

目次へ

アッシリア商人の主な交易品の一つである錫はアナトリアにおいても、メソポタミアにおいても貴重な鉱山資源であった。錫の鉱山は、アフガニスタン方面にあると考えられており、東方から運ばれた錫は、古バビロニアを経由して北メソポタミアのアッシュールで、対アナトリア交易の主要品目として需要は旺盛だった。また、アフガニスタンからアッシュールへ錫を運んだのは、アッシリア商人ではなく、エラムやその東方のイラン系アーリア人やパシュトゥーンなど遊牧民を主な出自とする商人や交易従事者であった。

アナトリアの錫の鉱脈の問題に関しては、1987年、キリキア地方の北西に聳えるタウルス山脈の南東に位置するボルカール山脈Bolkar Dağlarで、新たな錫の鉱山が発見された(タウロス山脈は、ベイ山脈・アラ山脈・ボルカール山脈・ムンズール山脈の4つからなるトルコ南部の山脈)。

この地域で引き続き調査を行うと、ケステルKestelで、錫の鉱脈跡も発見された。トルコ南部のタウロス山脈(トロス山脈)のケステル鉱山が、錫の重要な供給地であった。その坑道入り口の作業場跡付近から土器が出土しているため、採掘がBC3千年紀と特定できた。中央アナトリアでも錫が採掘されていたことが、この考古学的成果により明白になった。 その近くの同時代のギョルテペ遺跡では、散布された石製の鋳型や錫鉱滓、錫石や粉砕用の石製道具が共伴している。この北の方向にキュルテペ遺跡がある。ただケステルの鉱山では、BC3290~BC1840年頃まで採掘がなされたことが証明されたが、それ以降となると採掘の痕跡が見られなくなる。産出量も含めてアッシュール経由の方が安価で安定した供給が可能だったと見られる。ただ、アッシュールでは古代アッシリア時代の文書が殆ど出土していないため解明されてないことが多い。

キュルテペ出土文書からも知られるように、対アッシュール交易の主要品目が錫であったことは疑う余地のない事実である。青銅をつくるために必要な錫の供給については、アナトリアの多くの都市や町がこの対アッシュール交易に依存していたようだ。

特に重要なのが、交易ルートに占める「錫」の役割である。ウル第一王朝下におけるBC2600年頃に製造され始められた青銅器の鋳造には、「錫」が欠かせないが、鉱山資源自体が殆どないシュメールの地では、アフガニスタンのヒンドゥークシュ山脈などの山岳部から、上記交易ネットワークを通して入手していた。

アナトリアでの青銅器の登場は、BC4000 年紀末と極めて速いが、錫の産出量が限られているため、青銅の生産が主流になるのはBC2000年以降の中期青銅器時代に、アッシリア商人やエラム人などが活躍する西アジア諸国との交易が活発になってからである。

タウロス山脈の東端はユーフラテス川やチグリス川の源流の1つの領域である。ケステルと呼ばれる丘の近くのギョルテペ遺跡からは青銅器時代の土器や道具が発見され、この錫鉱山はBC3290~BC1840年頃まで使われていた。

そのBC2000年前後は、古アッシリアとアナトリアの交易が始まっており、その重要な交易品目に「錫」は欠かせなかった。中央アジアを流れるザラフシャン川上流から銅を、アムダリア川流域の南方のヒンドゥークシュ山麓やハリールード川中流域から「錫」を入手し、カスピ海を越えて、ウルミア湖周辺を経て、古アッシリアからアナトリアへの「錫の道」、つまり「青銅器の道」へと交易ルートの要が形成されていった。

現在のウズベキスタンやタジキスタンを流域にして東西に流れるザラフシャンは、ペルシア語で「黄金の水しぶき」の意味で、上流で砂金が取れることに由来する。中央アジアのサマルカンドなどを含むザラフシャン川流域の古代名は、ソグドとも呼ばれた。ソグド人が住み、土地も肥沃で物産が豊富であるため、古代から東西交易の要地となり、遠くはギリシア人にまでその名が伝わっていた。その恵まれた環境が、周辺諸勢力の垂涎の的になり、政治的には目まぐるしく外族の支配を受けることが多くなる。

錫は重要な鉱石で、「錫石(すずいしcassiterite)」と呼ばれる結晶系は錐面を持つ四角柱状で、輪のように繋がった双晶crystal twinning(2つ以上の同種の単結晶が、ある一定の角度で規則性を持って接合したもの)を作ることがある。マグマが貫入したとき、マグマから供給された錫・銅・鉄・鉛・亜鉛など物質が周囲の花崗岩などと反応して鉱床が生じる。柱状や低い錐状の結晶体、およびその双晶などで、しばしば粒状や砂状、塊状などで産出される。

錫の鉱石鉱物の形体や物性は多数となるが、錫金属として利用されているのは錫石SnO2(酸化スズ)のみである。この錫石を産する鉱山の数は他の金属のように多くはない。それでも、錫石は物理・化学的に安定な鉱物で、鉱脈の露頭やその母岩が地表で風化分解しても錫石は残留するか、雨水や河川の水流によって、砂礫とともに河床に堆積され「砂錫stream tin(さすず)」で見出せるか、海に運ばれ、海流や波による淘汰作用を受けて濃集され、錫の「砂鉱床placer deposit(漂砂鉱床)」になる。

アフガンからアッシュールを経てアナトリアに運ばれたのは、「鉱石」ではなく製錬後の「錫鋳塊tin ingot(すずちゅうかい)」にされ運ばれた。キュルテペ出土の文書には、「布で包まれ封印された錫鋳塊」と「封印されずに自由に手元金として使える錫鋳塊」が、それぞれ袋に詰め込まれロバの背で運ばれたと言う。布で封印された錫鋳塊は売られ、袋に詰め込まれただけの錫鋳塊は旅費や通行税にあてられた。

青銅などの金属の場合、再鋳造が可能なため再利用されることから年代の特定が難しくなっている。しかも、土器などの遺物と比べると圧倒的に出土数が少ない。

それでも、アナトリアでは、他の地域に比べ比較的青銅製品の出土遺物が豊富であるため、青銅製品の研究を行う上で基準となる史料を提供してくれる。

青銅製品は、武器などに使用されていたと考えられる。短剣・槍先・斧・鏃・二又の武器、また道具の素材としても有用であった。ナイフ・鎌・錐・鑿・ボウル・カップ・ゴブレット・フライパン・バケツ・リール・石突・へら・鋳型・ピンセットなど多種類ある。装飾品として使用されていたのが、ピン・針・リング・ブレスレット/アンクレット・スタンプ・笏などや、他にも、ハンマーアックス・容器・胸当てベルトの締め金などの出土例も多種にわたる。

短剣は、刀身が短く、先端にいくにつれ尖り、しかも両刃のものがある。柄の部分は、通常、木製もしくは革製でできているため遺存することは稀である。刀身の持ち手側(柄との接続部分)には、基本的には2 つ以上の鋲穴が穿かれ、その鋲の遺存も確認されている。

槍先は、投げたり、突き刺したりする。そのため柄との接続部分がソケットとなるタイプが、BC2 千年紀初頭の中央アナトリアでは一般的となった。

斧は、三角形もしくは長方形の形をした片刃をもち、柄との接続部分は、ソケット状もしくは平面である。基本的には木を切る道具として使用されていたが、時には、武器として使用された。刃の中央部に並列する2つの丸い穴を穿ち、柄との接続部分はソケット状のタイプである。カネシュのカールム第Ⅱ層の墓から出土しており、シリア方面から輸入されたものであったと考えられている。周辺地域では、レバント・エジプト・ユーフラテス川流域でも多数の出土例がある。

斧の刃の中央部がくびれのある長方形で丸みを帯びた片刃が特徴であり、柄との接続部分がソケット状のタイプが、メソポタミアの墓からも出土している。

アナトリアには多くの鉱物資源が存在する。キュルテペ出土の文書の記述からは確認されていないが、それでも、特に銅の供給源は、アナトリア内にあったと思われている。

青銅の主成分である銅は、北メソポタミアでは豊富な産出地がなかった。アッシュールで必需とされていた銅は、アッシリア商人の対アナトリアとの交易に関わらず、アナトリアの産地から直接アッシュールに持ち込まれるかたちで銅の供給を得ていたと考えられている。実際、アルメニア共和国アラベルジやカファンの銅、それにチグリス川上流域のトルコ南東部、ディヤルバクル県エルガニErgani郡のエルガニ平原にあるチャイオニュでは、有名な銅の鉱床が存在していることから、これらの銅の産地から直接輸入したという可能性は大きい。チェイオニュは、アナトリアやメソポタミアと、ザークロス地方の中間地点にあり、集落の人々は銅を冷たいまま、あるいは熱して板状にして叩いて作るアクセサリーの部品やビスなど金属加工技術を取得していた。銅玉自体が物々交換における重要な製品であった。さらに、銅の売買には、主にアナトリアの商人が関与していた。つまり、キュルテペとアッシュールを結ぶ、交易関係には組み込まれていなかった。

アッカド人たちにとってメソポタミアの心臓と言えるユーフラテス川とチグリス川の源流域は神聖以上のものであった。特に上チグリスとユーフラテス地域とアマヌス山脈(ヌル山脈)は、アッカド人にとってユーフラテス源流の西岸域にあたるアナトリア南東部のタウルス山脈を「銀の山」、アマヌス山脈を「レバノン杉の森」と呼んでいた。南メソポタミアで使われる材木が、すべてアマヌス山脈からのものであった。

レバノンやシリアなどの高地が原産で、高さは40 mほどの「レバノン杉の森」は、現代では、古代においては中近東一帯に広く繁茂していたが、伐採利用が頻繁かつ大規模となり消尽している。現代、レバノンなどごく一部の地域に小規模に残存するだけである。かつて良質の木材であるため、古代エジプトやメソポタミアのころから建材や船材に利用されていたのに…

キリキアCiliciaは、トルコ南東部の地中海沿岸の割合小さくて狭い古代の地域名である。東はアマヌス山脈、北はタウロス山脈、その南東部はシリアに接する。西はキリキア・トラケイアと呼ばれる起伏の多いタウロス山麓の未開の森林地帯である。

キリキアCiliciaは、トルコ南東部の地中海沿岸の割合小さくて狭い古代の地域名である。東はアマヌス山脈、北はタウロス山脈、その南東部はシリアに接する。西はキリキア・トラケイアと呼ばれる起伏の多いタウロス山麓の未開の森林地帯である。キリキア・ペディアス(平らなキリキアの意)は、よく潤された非常に肥沃な大地で、広大な海岸平野である。キリキアは小麦や亜麻、果物など、ローマ時代になると需要の多い天幕の製作材料となる「キリキウム」と呼ばれる山羊の毛を産した。

キリキアは、古代から軍事と商業の両面で重要な要路であったが、「キリキアの峡門」と呼ばれる険しい山岳の隘路で、シリアからの主要通商路は、「シリアの門」つまりアンティオキアの北約30kmのアマヌス(現在のヌル;古代ローマ帝国の属州キリキアの首都、当時はタルソスTarsosと呼ぶ。聖パウロの生誕の地)山脈を抜ける主要な山道を通ってから、キリキアのタルススTarsusへ通じる、タウロス山脈を「キリキアの峡門」に向かって上って行く。地中海の海路とアナトリア高原へ陸路とを結ぶ「キリキアの峡門」を通って、ハットゥシャシュやヤズルカヤ、アラジャホユックの都市があるアナトリア高原に行く。

アナトリア高原は、小アジア半島内陸部を占める平均高度750m位の盆地状の高原、地中海性気候の西海岸地方は乾燥地帯、寒暑の差さが大きく、特に冬の寒さは厳しい。ステップや砂地が多く塩湖が散在しているが、近年、灌漑用ダムの建設や地下水利用が進み、ヒマワリ・ブドウ・テンサイ・タバコなどが栽培され、小麦産地が広く広がっている。農業の困難な地域では、モヘア糸のとれるアンゴラヤギやヒツジの牧畜が盛んで牧畜地域も多い。トルコの首都アンカラがある。

また、タウロス山脈(トロス山脈)の東端はユーフラテス川やチグリス川の源流にあたる。タウロス山脈のケステルは、BC3 290~BC1840年頃まで錫が採掘されていた。

目次へ

1906年、ドイツ人考古学者のフーゴー・ヴィンクラーとオスマン帝国博物館(現イスタンブール考古学博物館)のセオドア・マクリディの主導の下で、ハットゥシャ(現ボアズキョイ)遺跡の本格的な発掘が開始された。

城門の1つ「ライオンの門」が、城外に睨みをきかせている。そのハットゥシャを一望する遺跡の最高所には「スフィンクスの門」があり、その下に「大地門」と呼ばれる地下道が口を開けてある。門を開けることなく出陣できる鉄の武器や装備で勢力を拡大した騎馬民族兵士たちには、時代を超えた高揚感あっただろう。

特に「ビュユックカレ」と呼ばれる宮殿跡からは、断片も含めて2500枚もの楔形文字粘土板文書が発見され、この全長6kmの城壁に囲まれた巨大遺跡がかつてハットウシャと呼ばれたヒッタイト王国の都であったことが判明した。現在では、大神殿跡や王宮を兼ねた城塞で、約2万枚の粘土板文書が見つかっているが、それでも未だ、ヒッタイト民族の出自や簒奪が当たり前のように繰り返される王位の継承過程などに謎が多い。大神殿には穀物貯蔵庫もあり、穀物を入れていた多数の壺は、非常事態に備えて大量の穀物ばかりか、オイルやワインなども保存されていたようだ。

それでも、城内の「大城塞」から発見された粘土板文書には、「カデシュの戦い」でエジプトのラムセス2世と締結した平和条約も含まれていた。この世界最古の国際条約に名を留めたヒッタイト王国も、BC1200年頃には突然、その歴史を閉じる。謎多き大国の都城跡に佇めば、古代への道がやがて俯瞰できるようになればと願う!

1915年、チェコ人の言語学者フロズニーが、楔形文字粘土板文書に記されている言葉がインド・ヨーロッパ語であることに気づいたことをきっかけに、ヒッタイト語の解読が進むこととなる。

BC1650年頃、トルコの首都アンカラから東へ145kmのボアズカレ近郊にヒッタイト古王国を建国し、そのヒッタイト王国の歴史は、ハットゥシリ1世がハットゥシャを都に定めたことにより始まる。標高1000mのアナトリア高原に全長6kmの城壁を巡らした巨大都市であった。

ハットゥシャの城内の東側にあるB.C.13世紀の大城塞(ブユックカレ)は、ヒッタイト帝国の末期まで皇帝達の住まいであった。ブユックカレの高台(250m×140m)には階段を利用して上がっている。かつては長方形の塔が構える堅牢な壁を巡らし、内部に多神教の祈り間や会議室、そして実に多くの楔形文字の碑文片が発見された図書室、貯水場など、様々な多くの施設が設けられていた。エジプトの新王国時代第19王朝のラムセス2世と、BC1275頃、カデシュでヒッタイトのムワタリ王が戦う。その後、締結した平和条約である粘土板文書もここから出土した。そのレプリカが平和を理念とする国連本部ビルに飾られている。

アナトリア高原の支配を固めると、さらにユーフラテス川を越えて東への勢力拡大を目指し、メソポタミアなどを征服した。クズルは赤を、ウルマクは川を意味するつまり「赤い川」という意味になる。ヒッタイトの人々は、クズルウルマック川をマラシャンティアと呼んだ。同じく赤い河という意味、かつては赤土が流出して赤みを帯びていたらしい。現在は赤くない。クズルウルマック川は、アナトリア高地の東部を源流に全長1,355 km、ほぼ右回りで半周して北の黒海に注ぐ。その半周の北寄りのハットゥシャを都にし、大規模な聖所や神殿、城壁・貯蔵庫・王城・市街などを築いた。

「アヴァノス」はカッパドキアの北部にある緑豊かな赤い河のほとり町である。クズルウルマック川から採れる赤土を使う、ヒッタイト時代からの陶器作りの伝統が今も息づいている。水量の豊富な大河であるため、ゴンドラに乗り、ゆったりと「アヴァノス」の緑の大地の景観を堪能できる。

ピトハナPithanaは、クッシャラの王侯であった。当時のアナトリアの中央部は、クッシャラ・ネサ・ザルパ・プルシャンダなどの都市に拠る小独立国家が分立し覇権を争っていた。記録上では、BC1750年頃、最古のヒッタイトの王と言われる息子のアニッタと共に中央アナトリアの征服に乗り出した。まずは、ネサを攻略しそこに居を移し、ザルパとハットゥサを制しほぼ中央アナトリアの統一に成功した。アッシリア商人の重要な交易拠点だったカネシュ(現;キュルテペ遺跡)に出撃し、その王ワルシャマを降伏させ、後世のヒッタイト帝国となる建国の足場とした。

ピトハナやアニッタが実際にヒッタイト人であったかどうかは議論が分かれているが、少なくとも後世のヒッタイト人たちはこの両者を自らの祖先とみなしており、そのためピトハナがヒッタイト帝国の遠祖とされている。なおクッシャラがどこにあったかは不明だが、後世、ハットゥシリ1世がシリアからハットゥシャへの帰路にクッシャラに立ち寄りそこで死んだことから、その途上にあたる中央から南東アナトリアにあったと見るのが妥当とされ、クズルウルマク川の南にあると推定されている。

ヒッタイト王の称号は、ラバルナであるが、これは古王国の初代王であるラバルナ1世(在位;BC1680年頃~BC1650年頃)、また、ラバルナの名を継承したハットゥシリ1世の個人名に由来し、後にヒッタイトの君主号として定着した。ただ、ラバルナ1世という人物の出自はよくわかっていない。

ヒッタイト王妃の称号はタワナアンナであるが、これも初代の王妃であるタワナアンナの名を継承したといわれている。

ラバルナ1世はクッシャラを拠点にフプシナ・トゥワヌワ・ネナッサ・ランダ・ザッララ・プルシュアンダ・ルスナを征服し、それぞれに自分の息子を支配者として送り込んだと言う。それらの場所も特定できていない。ただ、ラバルナの文書には冒頭に必ず「国土は小さかった」と常套句のように記される。ハットゥシリの文書にはこの文句が見られず、ラバルナによる征服の結果、ハットゥシリが即位した時には既に大きな国土を得ていたと解釈されている。

後世、BC1500年前後のテリピヌTelipinu(テリピヌシュTelipinus)王は、王位継承の原則などを定めたテリピヌ法典を作ったヒッタイト古王国時代の大王として知られているが、「彼(ラバルナ1世)は敵を海にまで追いやった」と伝えている。ラバルナ1世により、黒海まで王土が広がり、「ヒッタイト古王国」が建国されたようだ。テリピヌ王が、古来の法をもとに、継承法や宮廷法などを盛り込んで制定した新しい法典「テリピヌ法典」は、その後「ヒッタイト法典」となった。

ヒッタイト古王国の歴史の記述は、主にテリピヌの「勅令」の歴史記述に基づくものである。それによると古王国は、ラバルナ1世をもって始まるとされているが、次王のハットゥシリ1世と同一人物であるとする説もある。

目次へ

BC1650年頃にラバルナ1世が死去し、王妃タワナンナのいとこであるハットゥシリ1世が跡を継いだという。ラバルナには少なくとも7人の息子がいたと記録されているため、この継承には異常な事態が生じたようだ。ハットゥシリ1世は、ハットゥシャ(現トルコのボガズキョイ)を再建し遷都して、自前の支配体制に改めた。外征にも積極的で、ヒッタイト古王国をオリエントの強国の地位に押し上げた。ハットゥシリという名前もハットゥシャから取った。ハットゥシリは先代ラバルナ1世の王妃タワナンナの親類あるいは従兄弟といわれていが、その素性は定かではない。閨閥を背景に王位に即いたようだ。その以上の素性は明らかではない。

ハットゥシリはBC1565年頃に王位につき、後の大王たちのように「ラバルナ」を名乗った。このため彼を「ラバルナ2世」と呼ぶこともある。ラバルナ1世に実子がいたと思われることから、この継承には何らかの異常事態が背景にあったことが知られる。ただハットゥシリは、自身がピトハナの子孫であるから自分ではむしろ正統と考えていた。 ピトハナPitkhanaの時代には、アナトリアの中央部は、ザルパ・クッシャラ・シャンダ・ネサなどの諸都市が分立割拠していた。BC1750年頃、クッシャラの王侯ピトハナが、ネサを攻略し統一国家の基礎を築いた。その息子のアニッタAnittaはネサに居を移し、ザルパやハットゥシャ(ハットゥシャシュHattuşaş =トルコ語:)を攻略しほぼ中央アナトリアの統一に成功した。

ハットゥシリがその事績を記録した「ハットゥシリ年代記」の粘土板文書が1957年に発見されたため、その治世は詳細に知られている。ハットゥシリは、ハットゥシャに遷都して支配体制を固め、また外征を行って古王国ヒッタイトをオリエントの強国の地位に押し上げた。即位後ハットゥシリは、まず、祖父に対して反抗したシャナフイッタ市を攻撃した。「それを破壊せず、その国土を荒らしたのみだった」と記されている。ただ略奪もままならなかったようだ。この遠征はシャナフイッタ市を攻略するに至らなかった。遠征のみならず他領域へ進撃は、古代から現代まで行われている国王などの王族や兵士による略奪が、自分や自分の民を潤す重要な経済活動でもあった。

ついでマラシャンタ川(クズルウルマク川)が黒海に注ぐ河口の近くにあるザルパの町を破壊し、多くの財物を獲得した。彼は祖先アニッタが破壊して呪いをかけたハットゥシャを再建し、新たな首都とした。一時的な短期間の中断を除けば、ハットゥシャはヒッタイト帝国が滅亡するまで300年以上にわたってその首都であり続ける。彼はこの町に因んでその名を「ハットゥシリ」に改めた。また「ハットゥシャの王」と共に「クッシャラの人」という称号を名乗り、血統的な正統性をアピールした。

ハットゥシャの王の次の目標は、シリア北部にありハルペを都とするヤムハドYamhad王国だった。ヤムハドは古代のシリアにあったアムル人の王国、その中心はハルペの街、現在のアレッポ(アラビア語: 現在のハルペ Khalpe)にあった。アムル人のほかにもフルリ人が住んでおり、フルリ文化の影響がみられる。

近年のアレッポAleppoは、トルコ国境近く、シリア北部にある市及び県でもあり、ダマスカスに次ぐシリア第2の都市である。シリア地方でも最古の都市の一つで、古代にはハルペKhalpeの名で知られ、古代ギリシア人はベロエアBeroeaと呼びユーフラテス川流域と地中海の中間に当たる戦略上の要地であった。アラブ語では「ハラブ」と呼ばれ、「新鮮な乳」を意味する。牧羊も盛んだったようだ。1986年に、アレッポ城とスークを中心とした市街は、世界遺産に登録された。

都市アレッポは東西交易の要衝として 4000年以上の長い歴史を持つ街、その街の中心にそびえ立つアレッポ城はBC10世紀に建設された神殿であった。12世紀に十字軍の侵攻を防ぐため 要塞として改築された。アレッポ城と並ぶ名所がスークSoukという市場 、細い路地の両側に無数の店が並び 生活に必要なありとあらゆるものが売られている。そこを抜けると目の前にいきなり巨大なアレッポ城が現れる。周りを深い堀で囲まれていて城の中に入るには豪壮な石造りの橋を渡っていく。町の中心付近の丘の上に建つ城からの眺望が凄い!

シリア砂漠の北、「肥沃な三日月地帯」の北部一帯を占めたヤムハドは、豊かな農業地帯であり、メソポタミアと地中海を結ぶ交易の要路であった。ハルペにはキプロス島の銅、中央アジアの錫、アナトリアやレバノンの山から切りだされる木材、エーゲ海やメソポタミアから多くの奢侈品などが流れて来る。こうした物資の東西交易路を扼し、とりわけ青銅器の生産に不可欠な中央アジア産の錫の交易も握っていた。中継貿易で栄え、「肥沃な三日月地帯」の農村からの穀物や織物などを各地に輸出できる経済力も大きい。

ヤムハド王国は青銅器時代中期、BC19世紀頃からBC17世紀後半頃にかけて栄え、南の王国カトナと争った。ハットゥシリは、1世紀半にわたり北シリア・北メソポタミアに君臨する富豊かな強兵ヤマハド王国の属領であり地中海にも近いアララフ(トルコ共和国南東部の古代都市、現在の遺跡名;テル・アッチャナTell Atchana)を攻撃して破壊している。ハ ルペからの援軍が到着する前にハットゥシリは北方に引き揚げた。その途上イカカリ、タンシニア、ワリシワなどの町を破壊した。これらの都市の略奪どころか、食料を求める敵兵や間諜がヒッタイト軍の包囲網を通過し、占領軍のヒッタイト軍の攻城槌(衝角)を破壊したという。攻城槌とは、丸太状の物体を垂直にぶつける衝撃によって、城門や城壁を破壊する。遠くの人馬や城壁を、腱製ロープの弾力などを利用して、石などを放り投げる大型投石器と並んで古代より用いられた兵器、大砲が攻城兵器の主流となる中世後期まで歴史的にかなり長い期間用いられた。

ハットゥシリ1世の跡を継いだムルシリ1世は、ハットゥシリが完遂できなかったヤマハドへ再征する。ヤムハドの名はこの時代までは、よく文献などに登場するが、ヤマハドの終焉の時期とその状況は明らかでない。その200年後にヒッタイトの王となったムルシリ2世(在位:BC1322年頃~BC1295年頃)の時代に、ムルシリ1世によるハルペKhalpe(現;アレッポ)破壊が記されているだけである。

ハットゥシャ王はアナトリア半島西方のアルザワ王国にも遠征した。この地域には小国が分立していた。「次の年アルツァワに遠征し、牛や羊を奪った」と伝えているが、この遠征が懲罰目的にせよ征服目的だったにせよ、牛や羊を奪うなど、この遠征は国王や兵士の略奪による経済的利益は大きかったと見られる。

その頃フルリ人が東方に侵入してワルシュワの町を略奪し、この地域の属国がヒッタイトの支配下から離れた。ハットゥシリが軍を率いて駆けつけるとフルリ人は逃げ去り、この地域は再びヒッタイトの属国となった。しかしウルマ(またはウランマ)の町は従わなかったので、これを破壊して再建を禁止した。同様にシャナフイッタも抵抗し一年間持ちこたえたが、結局征服に成功した。

ついで再びシリアに矛先を向ける。ザルナの町を破壊し、プルナ川の渡しにあるハッシュワの町はハルペ(現;アレッポ)からの援軍が来たにもかかわらず攻略した。同様の運命をツィッパシュナとハッハの町も辿った。ハッハとハッシュワの支配者は牛車に縛り付けられ、また「銀を牛車2台に満載した」ほどの戦利品を運び出した。これらの都市の位置は同定されていないが、ハットゥシリがタウルス山脈を東に向けて越え、ユーフラテス河を渡たり南に向かったのは確実である。このような軍事的成功を収めたのは500年前のアッカド王サルゴン以来である。以上のハットゥシリの事績は6年間に起きたものだが、正確な年代は不明である。

セム語系のアッシリア人は、ティグリス川上流の北メソポタミアにBC2千年紀の初めに建国した。アッシリアの名は、最初の首都アッシュルまたは同名の天神アッシュルに由来する。この地方は海抜500m台の天水農業地帯であるが、下流域のように大河が運ぶ沃土に頼る穀物栽培は期待できない。そこでアッシリア人は内陸中継貿易、特に銅や錫の交易を活発に行い運び出したていた。アナトリア東部からは、アッシリア人の商業植民市の遺跡(カネシュ:キュルテペ遺跡)が発見されている。

メーガーラヤンMeghalayanは、BC23世紀から現在までの地質時代である。アッカド人はセム語系に属する民族で、BC2300年頃、メソポタミア全域の都市国家を最初に統一し、領域国家を建設した。サルゴン1世がメソポタミア南部を支配し、アッカド王国(アッカド王朝)を成立させた(BC2334年~BC2154年)。アッカド王国は、中央政府を樹立し官僚制度を導入し、現在のイラクやシリア、イランの一部およびトルコ中部までの広大な地域を支配した「史上初の帝国」を誕生させた。そのアッカド帝国が滅亡した約4100年前のメソポタミア地域は、極端な乾燥と寒冷が続く気候だった。天候不順が作物に深刻なダメージを与え、飢饉や文明の破綻を引き起こした。弱体化したアッカド帝国も、飢餓に苦しむ周辺部族の餌食となり、侵略と略奪により滅亡した。その滅亡と同じ時期に世界規模の旱魃が起こっていた。「メーガーラヤン(完新世後期)」と呼ばれる時代の始まりである。メーガーラヤンは地中海東部・メソポタミア・インダス川流域・長江流域で200年にわたって続き、人類の文明を破壊する寒冷・旱魃など地球規模の気候変動という事実が、独特な地層を形成している。

以後、諸民族が激しく流動化する。BC2千年紀初頭から西方セム語族に属するアモリ人がメソポタミアへ侵入を開始し、バビロンなどの諸都市に王朝を建てた。王朝はアッシュールにも成立したが、BC15世紀に一時ミタンニ王国に服従した。BC18世紀からメソポタミアの北方の山岳地帯を支配したミタンニ人が建てた国で、ミタンニ人はインド=ヨーロッパ語族とされているが、ミタンニの多くの人々は、もともとコーカサス地方にいたフルリ人であった。

ヒッタイトがアナトリア半島に王国を形成されるには時間がかかった。バラバラであったヒッタイト・グループは、ハットゥシリと言う強力な支配者が統一をもたらし、ヒッタイト帝国を樹立した。

晩年

治世末期、ハットゥシリはパンク(貴族会議)を召集して後継者を決めさせた。総督に任じていた二人の息子と一人の娘が首都で反乱を起こしたため、従兄弟を後継者に指名した。しかしこの人物もすぐに追放された。結局義子のムルシリを後継者に指名し、幼少の間はパンクの決定に従うよう言い残し、ハットゥシリはBC1540年頃にクッシャラの町で死去した。シリア遠征で負傷して、ハットゥシャに帰還する途上だったとも言われる。

(B.C.2000年頃、アナトリア南東部にあったクッシャラに、北方から移住してきたヒッタイト人が定住し始め、BC18世紀頃、クッシャラで王を称したピトハナが中央アナトリアにあったカネシュ(現在キュルテペ遺跡)を征服したとする記録がある。ピトハナ王と子のアニッタ王は、中央アナトリアを征服し「ハッティ」の鉄を独占し、ヒッタイトの文化として後世に伝えたという伝説を残している)

目次へ

ムルシリ1世(在位;BC1620年頃~BC1590年頃)は、義父ハットゥシリ1世の遺命により王位に就いた。BC 1595年頃、その義父の征討により、既に支配下に入っていたシリアのハルペ(現アレッポ)に反乱が起こると出陣し、その平定による余勢を駆ってさらに兵を東に進め、王城ハットゥサからは実に1200kmの山河を隔てるユーフラテス河畔のバビロンを急襲した。

全メソポタミアを統一して中央集権国家に発展させた第6代王ハンムラビ(在位;BC1792年頃〜BC1750年頃)以来の由緒を誇るサムス・ディタナ王(ハンムラビの曾孫)が支配するバビロン第1王朝を、BC1595年に壊滅させた。王城内を略奪し尽くし働けるものはすべて捕虜として連れ去り完全に荒廃させた。ムルシリ1世には、バビロンを支配するゆとりもなく、本国に戻った。

ムルシリは、バビロニアをヒッタイトの属国として組み込まず、むしろバビロニアを同盟国のカッシートに漁夫の利を与える結果となり、その後、カッシート王朝はバビロニアの王朝として君臨し、BC1155年までの約350年間、バビロンを首都として支配する事になる。

ヒッタイトの方は、その長きにわたる戦役により、首都ハットウシャを支えるハッティ地方の労働力や財政を浪費したため、首都は無政府状態となり困窮していた。 ムルシリは帰国後直ぐに暗殺され、ヒッタイト王国はまたもや混乱状態に陥った。チグリス川とユーフラテス川の上流部の山地に住むフルリ人は、この状況を好機としてアレッポとその周辺地域を掌握し、さらに地中海東岸のキリキアCiliciaにあったヒッタイトの植民都市アタニヤ(トルコ南部の国内第4位の大都市アダナAdana、工業都市であるが、周辺は肥沃な農業地帯、同国最大の綿の産地として知られる)を獲得した。

ムルシリ1 世は、バビロニアから帰国後に義弟のハンティリ1世(在位;BC1590年頃〜BC1560年頃)に暗殺されている。

ハンティリは大王ムルシリ1世の妹ハラプシリの夫であった。ムルシリは義父ハットゥシリ1世により王位に据えられたものの、ヒッタイト貴族にはこの継承に同意していない者が少なからずいた。ムルシリが長駆バビロンに遠征している間、貴族の一部は謀反を計画していた。この陰謀にムルシリの義兄弟にあたるハンティリと、ハンティリの娘婿にあたるツィダンタも加わった。ツィダンタは高位のヒッタイト貴族の一員であった。貴族の一部はムルシリの即位に不満を抱いていた。おそらくBC1530年頃、ムルシリが遠征から帰還した際に謀反は実行され、「ツィダンタとハンティリは宮殿に乗り込んで、ムルシリを殺害した」と伝えられている。

こうしてハンティリが新たな王になった。ハンティリの謀反の原因はおそらく個人的怨恨か王位への権力欲であったと思われる。なぜならハンティリはハットゥシリの政策をそのまま継承しているからである。

ハンティリは、ユーフラテス川に面した軍事的・経済的要衝カルケミシュ(北シリアの要衝、古代都市)に軍を進めてフルリ人と戦った。フルリ人はハットゥシリが退却したのちヒッタイト領を荒らしていたためであるが、この遠征の成否は不明である。

ハンティリはその在位中に妻と複数の息子を失っているが、その死因は不明である。その後もハンティリは王位にあったが、実の息子のピシェニを後継者に指名しようとしたため、娘婿ツィダンタに殺害され、王位を簒奪された。

ツィダンタ1世の治世に関する記録は今のところ発見されていない。ツィダンタ1世は王位を狙う実の息子アンムナ(BC1550年頃~BC1530年頃)に殺害された。アンムナが後を継ぐ。

アンムナ王の治世は、旱魃で国力が衰え、同じく疲弊する西方や南方の属国が次々に離反した。東方のフルリ人による襲撃と略奪が激化し、首都ハットゥシャでさえ危険にさらされた。アンムナ王は、頻発する帝国の国難を克服出来なかった。

アンムナの死後をフッズィヤ1世が継ぐ、おそらくフッズィヤの教唆により、護衛隊長ズルとその命を受けた息子「黄金の槍持ち」の称号を与えられたタフルワイリは、亡き王の息子であるティッティとハンティリの一族を皆殺しにした。アンムナ王の息子テリピヌだけが生き残った。これはテリピヌがフッズィヤの妹イスタパリヤと結婚しているためである。この姻戚関係を口実に、つまりテリピヌと義兄弟であることを根拠に王位相続権を強弁しフッズィヤは王位についた。フッズィヤ1世である。

フッズィヤ1世は国王に即くと、テリピヌの存在自体が危険であるため、彼も殺そうとしたが密告された。テリピヌはフッズィヤ1世の暗殺計画を聞くや、機先を制してフッズィヤを退位させ、自ら大王に即位した。テリピヌはフッズィヤ1世を退位させ国外追放し、その5人の兄弟を流刑にしたが、死刑にすることを禁じた。しかしタヌワという男が布告に背いてフッズィヤと5人の兄弟は殺された。フッズィヤ1世の息子と妻は対立していた貴族によって殺された。テリピヌは、自分の兄弟たちを殺した「金の槍持ち」タフルワイリやタルスフの場合と同様、死刑を宣告した後に恩赦している。

「金の槍持ち」タフルワイリは、大王テリピヌの死後王位に就いようだ。テリピヌ自身は後継者に義子のアルワムナを指名しているから、タフルワイリがアルワムナから王位を簒奪したと考えられる。タフルワイリの治世を示す史料は、今のところその銘の印影がある粘土板文書一枚のみであり、後世の王名表にも名前は記されていない。その治世の唯一の事績が、キズワトナの王エヘヤとの条約が伝わる。おそらく簒奪者ということで後世の王に疎まれる抹消されたのであろう。

(ヒッタイトの国はハトゥッサとネサを取り巻く地域、ハッティを中心に発祥した。ヒッタイトの粘土板の初期記録では、西南にはルウィヤとして知られる地域があり、王国の出現時にはアルザワとキズワトナと呼ばれるようになる。北方にはカスキと呼ばれる山の民が住む。南東にはフリ人のミタンニ帝国があったと記す。粘土板に記される地名を、現代の地名に同定する地道な研究に期待が寄せられる)

その後も内紛が続き、長い混乱の時代を迎える。王位継承問題で揺れたヒッタイトの領土は縮小する一方であった。北シリアにはフルリ人のミタンニ王国が興り、特に南東部において著しく領土を失った。

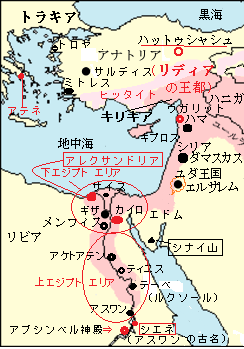

一方、巾広く展開する周辺諸民族は、メーガーラヤン到来の著しい気候変動による打撃から立ち直りを見せていた。エジプトの第18王朝のトトメス1世も、BC1520年頃、南はナイル川上流のヌビアの第3急湍、北はユーフラテス河畔まで進軍している。

西アジアに覇権を広げるための軍資金をヌビアの金鉱に頼っていたエジプトは、南のヌビアが強大な力をもつのを嫌った。エジプト第18王朝(BC1539年頃~BC1292年頃)の王たちは、ヌビアを征服しナイル川に沿って要塞を建設した。ヌビア人の首長を行政官に据え、従順なヌビア人の家の子どもをテーベの学校に送り込むなどして懐柔していた。ツタンカーメンの祖母にあたる、エジプト第18王朝のアメンホテプ3世の王妃ティイには、ヌビア人の血が混じっていたという説もある。

一方、ヒッタイトの王族は、50年近くも権力闘争に明け暮れ、BC1525年頃のテリピヌ王の時代に、ヒッタイト古王国は一旦終息する。

テリピヌ王(BC1525年頃~BC1500年頃)は、古王国時代最後の王とされる。その名は農耕の神テリピヌに由来する。ムルシリ1世の暗殺以来激化する王家の内紛抗争を収拾するとともに、対外的には失地回復に努めた。その時代ヒッタイトは再び中央アナトリアから南、南東へと進出し、テリピヌの治世の終わり頃には、南は地中海沿岸、東はユーフラテス川流域まで達したと思われる。

外交的には南東アナトリアの新興の王国キッズワトナの王イシュプタフシュと条約を結んでいる。

王位継承の順位を成文化したことで知られる『テリピヌの勅令』は歴史資料としても価値が高く、テリピヌに関してだけでなく、それ以前の古王国時代の歴史を知る上でも貴重な史料となっている。

テリピヌは『テリピヌの勅令』で、王族の団結を呼び掛けている。

「将来、私(テリピヌ王)の後継の王に関わる、その姻族と氏族、その一族の軍隊は結束するように」と王族の一致団結が、古王朝時代の王の悲願となっていた。

無残な歴史を刻む粘土板で明らかのように、その王の悲願は叶うことはなかった。テリピヌ王は王の氏族であれば、連帯して王を輔弼するよう求めてやまなかったが、王族は、むしろ王とその後継者にとって潜在的な脅威であり続けた。

テリピヌ王が、古来の法をもとに、継承法や宮廷法などを盛り込んで制定した「テリピヌ法典」は、ヒッタイト帝国の滅亡まで受け継がれることになる「ヒッタイト法典」と呼ばれた。 「テリピヌ法典」は、それまで王位継承は摂政の推薦でパンク(貴族による評議会)の承認を得て決められていた。この法典では正妻の息子、側室の息子、女婿といった序列による血統原理に基づく継承原則が定められた。王と王位継承者はパンクの監視と輔弼を受けることになっていた。つまり、法典では、国王の絶対権力を否定している。

また、身分の低い母親から生まれた王子に継承権は与えられず、また長子相続ではなく同等の身分を持つ王子の中から王自身が後継者を選ぶとされた。また復仇や係累同罪を否定し、死刑を避ける傾向など、この時代としては極めて先進的であった。

ヒッタイトの再建に懸命なテリピヌ王の統治が終わると、以後、ヒッタイト帝国は暗黒時代なる。中王国時代(BC1500年頃~BC1460年頃)に入り約40年続くが、記録は殆ど途絶える。

廃墟と化したバビロンに、東方のザークロス山岳地帯のチグリス川の支流ディヤラ川の源流地帯を越えてメソポタミアに侵入したカッシート人が、カッシート王国を樹立した(BC1595年~BC1155年)。メソポタミア南部を約350年間支配した。バビロニアを支配したカッシート人の王朝であるため「カッシート朝」とも呼ばれる。

バビロン第1王朝の第7代王のサムスイルナ王(在位:BC1749年~BC1712年)は、父ハンムラビの後を継いで王となった。サムスイルナの治世中に多くの戦争を余儀なくされた。ラルサのリム・シン2世と戦った。リム・シン2世が捕らえられ処刑されるまでは、戦闘の殆どはエラム地方やシュメール地方との境界域で行われた。やがて諸市が反乱し、反乱鎮圧直後には経済は破綻し、ウル・ラルサ・ニップルなどは放棄された。また当時より、南方には海国のSealandが存在した。エラム王クティル・ナフンテKuturnahunte 1世もバビロニアに攻め込み、サムスイルナ王を破って、エラムはバビロンから再び独立した。

カッシート人の故地については、ザークロス山脈周辺の遊牧地がメソポタミアに侵入し定住したと言う説が有力ではあるが、確実ではない。カッシート人が初めて記録に現れるのはBC1770年頃である。バビロン第1王朝時代、傭兵や農業労働者として記録されている他、カッシート人との戦闘の記録が遺されている。しかし総じてカッシート人の初期の歴史は、文書記録などが殆ど遺されていないため不明な点が多い。メソポタミアの歴史における空白期間となっている。

BC18世紀頃以降は、ユーフラテス中流域のテルカに本拠を置いていた集団とされるのは、バビロン第1王朝サムスイルナ王の治世7年(BC1743)頃のことであろう。その後カッシート人は集団として初めはシッパルに拠り、次いでユーフラテス川中流域に定着し、古バビロニア時代末期にはテルカTerqaを中心とした地域にかなりの勢力に成長していた。

テルカは、現在のシリア領内のアシャラAsharaの町の地下にあり、古代遺跡マリからは北西へ約80km上流の右岸にある。テルカはBC2千年紀、青銅器時代中期に栄えたハナKhana王国の主要都市マリの大きな影響下にあったが、後にはテルカはカッシート人の中心となった。その頃からメソポタミアへの侵入を開始し、サムスイルナ王治世中のBC1741年、バビロニアに初めてカッシート人が侵入したのである。

カッシートの王アグム2世 (在位;BC1602年~BC 1585年) がヒッタイトを破ってバビロニアの支配が始まった。破壊されたニップル・ウル・ウルクなどの大都市を修復し、やがて、巨大なジッグラトと宮殿を建設し、ウマの使用や年号の表示、シュメールやアッカドの神々とともにインド=ヨーロッパ系の神々をも祀った。

カッシート人の言語については殆ど分かっていない。彼ら自身がカッシート語ではなくアッカド語やシュメール語を行政や宗教の言語として選んだため、カッシート語で書かれた文章は1つも遺っていない。

メソポタミア南部、バビロニアに王国を建設した民族だが、インド=ヨーロッパ語族であると言われたこともあったが、現在は否定されいる。非セム系であることは確かだが、それ以外は不明のままである。ヒッタイトが支配していた小アジアの東部から北部メソポタミアにかけての一帯に自立したカッシート人は、BC1595年にバビロン第1王朝がヒッタイトによって滅ぼされた後のバビロニアに入り、BC1500年頃には、カッシート人の王朝がバビロニアの中核都市を支配下に置いていた。このことはカッシート人の王ブルナ・ブリアシュ1世(在位:BC1500年頃)がアッシリアのプズル・アッシュール3世(在位:BC1500年頃)との間で結んだ国境確定の条約によって確認できる。はっきりしているのは、ヒッタイト・ミタンニ・アッシリアなどと抗争したカッシート人は、メソポタミアから見ると異民族であるが、シュメール人以来のメソポタミア文明に同化し、その文化を継承した。カッシート王朝はバビロニアの王朝として君臨し、その支配はBC1155年まで約350年間続いた。バビロニアを統治した民族では最も長い統治の記録であった。

メソポタミア南部、バビロニアに王国を建設した民族だが、インド=ヨーロッパ語族であると言われたこともあったが、現在は否定されいる。非セム系であることは確かだが、それ以外は不明のままである。ヒッタイトが支配していた小アジアの東部から北部メソポタミアにかけての一帯に自立したカッシート人は、BC1595年にバビロン第1王朝がヒッタイトによって滅ぼされた後のバビロニアに入り、BC1500年頃には、カッシート人の王朝がバビロニアの中核都市を支配下に置いていた。このことはカッシート人の王ブルナ・ブリアシュ1世(在位:BC1500年頃)がアッシリアのプズル・アッシュール3世(在位:BC1500年頃)との間で結んだ国境確定の条約によって確認できる。はっきりしているのは、ヒッタイト・ミタンニ・アッシリアなどと抗争したカッシート人は、メソポタミアから見ると異民族であるが、シュメール人以来のメソポタミア文明に同化し、その文化を継承した。カッシート王朝はバビロニアの王朝として君臨し、その支配はBC1155年まで約350年間続いた。バビロニアを統治した民族では最も長い統治の記録であった。この間、オリエントにはメソポタミア南部のカッシート以外に小アジアのヒッタイト、メソポタミア北部のアッシリア、北部山岳地帯のミタンニ、そしてエジプト新王国の勢力がレヴァント(東部地中海沿岸地方)に伸びてくるといった、王国同士が攻争する時代であった。 その間にカッシート王朝は、周辺諸国と緊密な外交を繰り広げたことが、それぞれの国で出土した外交書簡などによって知られる。最も名高いのはエジプトのファラオ、アクエンアテン(アメンヘテプ4世)の王宮から発見されたいわゆるアマルナ文書(アマルナの公文書保管所から発見された粘土板に記された書簡)で、カッシートの王女のエジプトへの輿入れや、贈答品のやりとり、カナンの地で殺害されたバビロニア商人の問題や、アッシリアとの確執などついて記されている。 ブルナ・ブリアシュ2世よりアメンヘテプ4世への書簡には、

「…私の臣下たるアッシリア人を私は貴方の下へ派遣しておりません。なぜ彼らが貴方の国へ現れたのでしょうか。私に親愛の情を感ずるならば、彼らといかなる取引も成立させるべきではありません。彼らを手ぶらで返して下さい。貴方へ贈り物として、美しいラピスラズリを3つと木製戦車用の馬を5組お送りします」とある。

ヒッタイトの南進に備えて、エジプトの王家にカッシート・ミタンニ・キプロスなどの王女を輿入れし、その見返りとしてエジプトから周辺諸国に膨大な量の金が提供された。オリエントの各国はしばしばエジプトに金を求める外交書簡を送っている。

アメンヘテプ4世は、新王国時代第18王朝のファラオで、BC1365頃、アテン神を唯一神とする宗教改革を行い、即位7年目に首都をテーベから、アトン神へ捧げる都アケト・アテン(現アマルナ)を建造して遷都した。

目次へ

ハンムラビ王死後、子のサムスイルナ(在位:BC1749年~BC1712年)がバビロン王位を継ぐと初期の治世こそ安定していたが、王の治世9年、カッシート人の最初の侵攻があり、その後、ラルサが反乱、エラムの来襲などが相次ぎ、BC1739年以降王権が弱体化した。

「海の国第1王朝」は、その混乱の中、BC1740年頃に反乱を起こしたイルマ・エルがサムスイルナ王を破ってメソポタミア南部を支配して建てた王朝で「バビロン第2王朝」とも呼ばれる。その版図は最大でほぼシュメールの全域に及んだと言う。カッシート朝バビロニアに滅ぼされるBC1475年までの265年間、メソポタミアの北半分を支配するバビロニア王国(カッシート朝)と並立した。バビロニア王名表にはイルマ・エル以後11人の王が挙げられているが詳しい事績や在位年数は不明である。

BC1475年頃、カッシート王朝のブルナ・ブリアシュ1世の2代後の王、ウラム・ブリアシュ(在位:BC15世紀初頭)とその甥のアグム3世(在位:BC15世紀初頭)が、「海の国第1王朝(バビロン第2王朝)」を攻撃し滅ぼしバビロニア王国を再統一した。このカッシート人の王朝がバビロン第3王朝であるが、カッシート王朝・カッシート朝・カッシュ王朝などの呼び名の方が多く使われる。

バビロン第3王朝のブルナ・ブリアシュ2世(BC1359年頃~BC1333年頃)と、エジプト第18王朝のアメンヘテプ4世(アクエンアテン;BC1353年頃~BC1336年頃)との外交文書が「アマルナ文書」に遺っている。ブルナ・ブリアシュ2世に対するアクエンアテンの書簡は粘土板で300行以上に及ぶ長大な贈り物の一覧で知られる。『黄金製品・銀製品・青銅製品があり、香水や香油の容器、指輪・足首飾り・首飾り・玉座・鏡・亜麻布・石鉢・黒檀の箱など』が列挙されている。また、贈物を運ぶキャラバンが2度に渡って襲撃されたことについて、ブルナ・ブリアシュ2世からアクエンアテンに対して犯人の逮捕を求めるなど統轄責任を追及する書簡も遺っている。

これら外交関係の史料からもカッシート王国は、ミタンニやヒッタイトなどと同様、エジプトとも対等の外交関係にがあり、その勢力は拮抗していたようだ。

BC1670年頃から、古都アッシュールではアッシリア人の王朝が存在し、その王名表が遺されている。BC14世紀半ば頃から、アッシュル・ウバリト1世(BC1363年頃~BC1328年頃)の治世下、そのアッシリアが台頭してくる。それまでは、アッシリアはアッカドやウルなどに支配され、その度毎に独立を回復する歴史を繰り返すが、このアッシュール・ウバリト1世によってアッシリアは完全に独立を果たした。中アッシリア王国時代から後の帝国としてのアッシリアの歴史が始まる。

アッシュル・ウバリト1世の治世以降、アッシリア史において数百年ぶりにまとまった記録が遺る王になる。彼は長期間にわたってアッシリアの上に君臨していたミタンニ王国を、BC1340年頃、ヒッタイトのシュッピルリウマ1世Suppiluliuma Iの攻撃に呼応して、その首都ワシュカンニを占領する事に成功した。

シュッピルリウマ1世は、北シリアのウガリットを傘下に置き従属条約を締結するとともに、婚姻外交によってカッシート朝バビロニアと同盟を結び、ミタンニに圧力をかける。

フルリ人は冶金について高い評価を得ていた。シュメール人はフルリ語の中から銅を意味する単語を借用した。銅はアナトリアの高地からメソポタミアへと運ばれ取引された。ミタンニ王国は、BC16世紀~BC14世紀に北メソポタミアに建国されたフルリ人の王国である。ユーフラテス川の支流ハブール川上流のワシュカンニを首都として、イラン高原北西部から北メソポタミア、北シリアにかけて大きく勢力を伸ばした。ハブール川流域は錫や銅の交易ルートの中心に位置していた。銀や錫の交易でも、アナトリア方面のフルリ人国家の、東南部の キズワトナや東部のイシュワからアクセスができた。ただし金は不足しており、エジプトからの供給に頼ったことがアマルナ文書で知られる。

シュッピルリウマ1世は、ミタンニ本国を攻撃するべく先にイシュワを攻撃し、更にミタンニの首都ワシュカンニを目指した。ミタンニの王シュッタルナ2世の子トゥシュラッタは逃亡したが、トゥシュラッタは自分の息子のひとりに殺された。 シュッピルリウマ1世は、「フルリ人の王」の称号を持つに過ぎなかったアルタタマ2世と条約を結んでミタンニとの国境線を定め、ミタンニの新王にアルタタマ2世を擁立した。

長い雌伏期の後、北部メソポタミアを回復し、当時アッシリアはシュメール語でシュビル、アッカド語でスバルトゥと呼ばれていたアッシリアを、初めて「アッシュールの地」と命名、自ら大王と称し、エジプトと対等に交渉し、バビロニアの政治にも介入し始めた。

アッシュル・ウバリト1世は、ブルナ・ブリアシュ2世の娘を王妃に迎えた。そのブルナ・ブリアシュ2世の死後、バビロニアが王位継承を巡る内紛で混乱する最中、バビロンに攻め入りブルナ・ブリアシュ2世の王子グリガルズ2世(BC1322年~BC1308年)を王位に就け事実上属国化した。後にグリガルズ2世はアッシリア軍と戦って勝利しカッシートに有利な2国間条約を結んでいる。しかし、BC1400年期半ば以降、強大化したアッシリアとの関係が一層悪化し、東のエラムとも紛争が繰り返された。クリガルズ2世はエラムに侵攻し、スサを陥落させるが、その後、アッシリアとの戦いに敗れて領土の一部を失った。更にアッシリアの侵攻は執拗に繰り返され、ますます劣勢になる。 BC1225年、カッシート王カシュ・ティリアシュ4世が、アッシリア王トゥクルティ・ニヌルタ1世に敗れてアッシリアに連れ去られ、一時、バビロニア はアッシリアの支配下に入る。

やがてカシュ・ティリアシュ4世の息子アダド・シュマ・ウスルの下でバビロニアは再び自立する。アダド・シュマ・ウスルはアッシリアの侵攻を阻止したが、その死後もアッシリアと国境紛争が続いた。

BC1160年、ザババ・シュマ・イディナが即位し、アッシリアと戦ったが敗れて大きく領土を失った。その後、カッシート王国は、イラン高原東南部から興ったエラム王シュトルク・ナフンテの攻撃を受けてバビロンは陥落した。この時に、カッシートが継承していたバビロンの文化遺産、バビロンに祀られていた「マルドゥク神像」を始め、ハンムラビ法典を刻んだ石柱などが、多くの財宝とともにスサに持ち去られた。この時のハンムラビ法典碑がAD20世紀に入ってスサの郊外で発見される事になる。

BC1157年、カッシート王朝の最後の王エンリル・ナディン・アヘが即位し、王朝復活をかけてエラムと戦うも敗れて死亡、BC1155年バビロン第3王朝は滅亡した。バビロニアのカッシート王朝の最末期、アッシリア王の第83代アッシュール・ダン1世がザバン市・イッリヤ市Irriya、ウガル=サッル市Ugar-sallu、そして名称不明の4つの都市を制圧し、略奪したこと、そして「それらの地から膨大な戦利品をアッシリアに持ち帰った」ことを『アッシリア・バビロニア関係史Synchronistic History』が記録している。

その後、バビロニアの都市イシンを支配し、そこを拠点にしたマルドゥク・カビト・アヘシュが、BC1155年頃、エラムを撃退し、イシン第2王朝(バビロン第4王朝)時代を築いた。マルドゥク・カビト・アヘシュは、イシンの出身であるが、イシン第2王朝の歴代の王は、基本的にバビロンを拠点として、カッシート時代の多くの制度を踏襲した。その関係もあり、カッシート人はバビロニアの主要な住民であり続け、BC9世紀頃まで多くの政府高官などを輩出し、アケメネス朝時代まで記録に遺り続けた。

(アケメネス朝は、BC550年~BC330年、。インド・ヨーロッパ語族の遊牧イラン人が創始し、エーゲ海沿岸からインダス川流域に及ぶ広大な世界帝国となった)

第4代のネブカドネザル1世は、歴代の王と同じくエラム王国との戦いに専念し、BC1100年頃、エラム王国に大打撃を与えた。その際、カッシート王国のバビロン陥落の際に、エラム王国が持ち去った、バビロンの主神「マルドゥク神像」を奪還し、バビロンの「マルドゥク祭祀」を復活させた。

アマルトゥとは「太陽の若き雄牛」という意味、古代メソポタミアでは、地上の王の支配権は神々から委ねられたものと考えられていた。ハンムラビ王は、首都バビロンの守護神だったマルドゥクの権力を絶対化し、英雄神・至高神、世界の創造神として祀り、自らの王権を不動な尊厳ある地位にまで上り詰めさせようとした。

「マルドゥク祭祀」は、バビロンでは新年祭として行われていた。この新年祭は元々、都市国家ウルで行われていた「アキトゥ祭」を起源としており、作物の豊穣を祈願するものだった。バビロンの新年祭は11日間にわたって行われ、その間、マルドゥクの像はバビロンの都市外にある「アキトゥの家」という施設に移され、祭の最終日に盛大な行列を伴ってバビロンへ凱旋した。

目次へ

ヒッタイトの異常なまでの王家同士の権力抗争の常態化は、独裁国家に付き纏う政治理念の欠如と権力の専断化、恣意的で未熟な官僚組織、優秀な人材を登用する制度がない偏頗な人事、しかしながら、ヒッタイト王室内に教育制度自体が無いためか、野蛮な性状を残したままの王族たちの振る舞は、当時の人類の限界でもあった。それでも、なぜか現代にも通じる。

釈迦(BC463年~383年;中村元説)・孔子(BC551年頃〜BC479年)・キリスト(BC7年頃~AD30年4月7日?)の生誕前であり、広々とした深い叡智を知るよしもなった。

歴代の王は、常に国王の地位と、後継者の安泰を願い、傍系となった王族の懐柔と、誓約書の提出を求めると言う2種類の方策を講じてはいたが、王が登場する古王国時代以前から、国王の存在自体、傍系間に広がる簒奪の野心に翻弄されてきた。

王族は、鉄製武器を装備する騎馬軍団の圧倒的な軍事力に服した国々を属国として従えてきた将軍たちの末裔でもあった。西はアナトリア南西部から東は北部メソポタミアに及び、南は地中海東岸のレヴァントまで瞬く間に王国の支配を拡大できたのも、圧倒的な軍事力ばかりでなく、既存の土着の有力者の支配権の存続を認める懐柔策が功を奏してきた。

常に王族は、中央の王権統治組織の中核を担う官吏機構のメンバーとなっていた。

ヒッタイトが帝国時代を迎えると、王族には、属国に近隣する地域の領地が与えられると同時に、本国の政権からある程度自立できる権限の下、属国の監視が重要な任務とされた。

このヒッタイトの国家構造が、王室内の権力抗争を頻発させた。ヒッタイトでは、官僚登用の重要性を認識していたが、適材適所の配置を現実に成し遂げる制度がなく、王族が広く政治的に重用され重要な官職に専任されていた。

その支配構造が、高位の官職に就いた王族と、その傍系の血縁関係に近い王族の野心を増長させ、王室内の権力闘争をより先鋭化させた。

また古王国時代の国王が、懐柔策の一環として、息子たちに新たな征服地を分配して領地として委ねた事例も多く、その息子たちは更に自らの傍系の王族と姻族に再分配し独自の勢力基盤、つまり軍閥を育てた。その従来からの統治方法が、王族内の中央、あるいは地方にまで広がる軍閥が、王室内の権力闘争を常態化させた。敵は外部にあるのではなく、常に内部に巣食っていた。その結末は苛酷であった。

目次へ

BC1500年頃、ヒッタイトが中王国と呼ばれる時代に入った。テリピヌの治世の後、ヒッタイトは弱体化し、記録に乏しい文字通りの暗黒時代が続く。

タフルワイリは大王テリピヌの死後に、王位に就いたが、テリピヌ王自身は後継者に義理の息子アルワムナを指名しており、タフルワイリがアルワムナから王位を簒奪した後、アルワムナが位を奪ったタフルワイリから王位を奪還したようだ。

タフルワイリは、大王アンムナの遺族を皆殺しにして、フッズィヤ1世の即位を助けた「金の槍持ち」の称号を持つ人物と同一であると考えられている。タフルワイリの父の名はズルであり、地位は護衛隊長であった。

タフルワイリの反乱後、アンムナ王の息子テリピヌだけが生き残った。これはテリピヌがフッズィヤの妹イスタパリヤと結婚しているためである。この姻戚関係を口実に、つまりテリピヌと義兄弟であることを根拠に王位相続権を強弁しフッズィヤが王位に即いた。それがフッズィヤ1世である。

タフルワイリやアルワムナによる王位の争奪が相次ぎ、その治政の乱れが、戦力の弱体化を招き周辺の諸勢力に対して劣勢となる。その後の70年間ほど記録が乏しい時代が続く。タフルワイリの治世を示す史料は、南西方面でフルリ人の国の一つであるキズワトナの王エヘヤとの条約を記す粘土板文書だけであり、それに捺されていた銘のある印影から判明した。タフルワイリは後世の王名表にその名前は記されていない。簒奪者ということで後世の王が嫌い、その記録を抹消したようだ。

ハンティリ2世は、アルワムナ王の息子である。その治世では、アナトリアの北部ではカシュカ族が優位となり、攻撃が相次ぎ、ネリクやティリウラといった都市が破壊された。ハンティリ2世は、カシュカの攻撃に備えて首都ハットゥシャや諸都市の防御施設を強化したが、一時はハットゥシャも陥落するなどヒッタイト王国滅亡の危機に瀕した。

ハンティリ2世は、アナトリア南西部のキズワトナ国の王パッダティッシュとの間で、領内に逃げ込んだ遊牧民の相互返還を定めた条約を結んだ時のヒッタイト王と見られている。当時のヒッタイトの領土は、アナトリアの北部や南部も新興勢力に侵されるなど極めて弱体化していたようだ。

ハンティリの跡は息子のツィダンタ2世が継いだ。歴代の王と同じく、キズワトナの国王ピッリヤと同盟条約を締結して同国を緩衝国とすることで、シリア遠征を繰り返すエジプトや、オリエントの大国として台頭してきたミタンニの脅威に対処した。やがてキズワトナは、ヒッタイトを見限り南西方面で勢力を伸張させる同じフルリ人の国の一つであるミタンニの属国になった。

フッツィヤ2世がツィダンタ2世の跡を継いだが、ツィダンタ2世との縁戚関係は未だ不明のままである。フッツィヤ2世は、重臣で護衛隊長だったムワタリ1世により殺害され、ムワタリは自ら王位に登った。しかしムワタリは、フッツィヤの一族を完全には排除できず、フッツィヤの二人の息子、カントゥッツィリとヒムイリに高官の地位を与え懐柔した。フッツィヤ2世の未亡人がカントゥッツィリとヒムイリを唆してムワタリを殺害させ復仇を果たすと、トゥドハリヤを王位に即けた。そのトゥドハリヤTudhaliya1世はフッツィヤの息子、あるいは娘婿か孫、いずれにしろ系譜は不明である。この事変の年代も、BC1465年頃からBC1420年頃までの間とみられるのみである。

ヒッタイト中王国は、幾たびも権力闘争が勃発したが、BC1430年頃にヒッタイト「新王国」が成立する。それでも史料的にも暗黒時代が続く。

トゥドハリヤ1世 Iは、衰退したヒッタイトを中興し、彼を以って「新王国」時代が始まるとされる。トゥドハリヤはヒッタイト新王国時代の祖とされる中興の王ではあるが、その記録は後世に書かれたか、筆写されたもので、同時代の史料は殆ど存在しない。トゥドハリヤの出自も不明である。一般にフッツィヤ2世あるいはツィダンタ2世の息子あるいは孫とみなされているが、フッツィヤ2世の未亡人シュッミリ(シュムミリ)の夫とする説までもある。ハラプとの条約文書でトゥドハリヤは「朕が玉座に登ったとき」と述べているが、息子であれば通例では「朕が父の玉座に登ったとき」と記すのが普通なので、トゥドハリヤ王はフッツィヤ2世やツィダンタ2世との血縁関係になかったと見られる。文書によれば、トゥドハリヤ1世以前の最後の正統な王はフッツィヤ2世であったが、ムワタリ1世に簒奪された。フッツィヤの未亡人シュッミリは二人の息子を唆してムワタリ1世を殺させたと記す。

しかし「テリピヌ法典」では、王を殺した者は王位に即くことは許されないと定められていたので、別の兄弟のトゥドハリヤが王位に即いたとされる。さらにはトゥドハリヤ自身がフッツィヤ2世殺害の黒幕で、未亡人シュッミリと再婚してその連れ子にムワタリ1世を殺害させたとする説さえある。

BC1440年頃、エジプトのトトメス3世がヤムハドYamhad王国を含むシリアの大部分を征服した。トトメス3世のヌビアとアジアへの軍事遠征の結果、エジプトの領土は最大になる。ヤムハドの中心ハルペKhalpe(アレッポ)は、シリア地方でも最古の都市の一つで、BC3200年頃から居住が開始され、その遺址は17層からなる。ユーフラテス川流域のメソポタミアと地中海の中間に当たる戦略上の要地であるため、BC2100年以後は大都市となり、BC19世紀には大宮殿が出現していた。ハンムラピ王(同名のバビロニア王とは別人)の時代には、ハルペを首都とするヤムハド王国が栄え、ヤリム・リムという支配者の宮殿の遺構が発掘されている。中期青銅器時代(BC1800年頃~BC1600年頃)には、アムル人がハルペを首都として北シリアに強国を築き、東西・南北両ルートの交易の要衝として栄えた。

アムル人は、アラビアを原住地とする。アッカド語の「アムル」は、元来メソポタミアの西の地域を指す地名であった。古代オリエントでは、西セム語族の遊牧民族で、BC2000年紀初頭、シリアからメソポタミアに侵入して古バビロニア王国(バビロン第1王朝)を建てた。バビロンのハンムラピによる統一によりシュメール人はアムル人に吸収された。その王朝もBC1595年頃、ヒッタイトのムルシリ1世に攻められ滅ぼされた。

シリア砂漠の北に、「肥沃な三日月地帯」の北部一帯を領有するヤムハドは、豊かな農業地帯のほかメソポタミアから地中海を結ぶ交易の要路を手中に収め、1世紀半にわたり北シリアや北メソポタミアに君臨する豊かな強国となった。ハルペにはキプロス島の銅、中央アジアの錫、アナトリアやレバノンの山から切りだされる木材、エジプトの金や銅と貴石、エーゲ海やメソポタミアからもたらされる奢侈品などを交易したばかりか、「肥沃な三日月地帯」の農村が生産する穀物や織物などを各地に輸出した。 BC18世紀前半のヤリム・リムとハンムラビの治世が全盛期で、一時その勢力はユーフラテス川上流のハブール川流域にまで達した。

しかし台頭したヒッタイトにハルペKhalpe(アレッポ)を占領されて滅亡した。 BC1436年頃にエジプトに対する反乱が起き、この地域はミタンニの支配下に置かれる。この状況に乗じてトゥドハリヤはヒッタイトの南東に隣接するキズワトナを従属させる条約を強制し、シリアへ進出の拠点とする。トゥドハリヤはミタンニに勝利し、ハルペを再びヒッタイトの支配下に収めることに成功した。トゥドハリヤは、その 一方、東方のユーフラテス河の対岸にあたる一帯の遠征に向かった。

アナトリアの北部では、コーカサス地方から移住して来たと見られるカシュカ族が優勢となり、その北方の山地に住むカシュカ族に対する討伐が、トゥドハリヤ1世により繰り返されたが、討滅することはできなかった。カシュカはこの時代以降勢力を拡大し、ヒッタイト帝国にとって深刻な強国の1つとなる。この時代、北方のカフカスKavkaz(黒海とカスピ海にはさまれた地方)から移住してきたのではないかとする説もあるが、真相は不明である。

トゥドハリヤはさらにアナトリアの西方のアルザワ国、そしてヒッタイトの属国に攻撃を仕掛けたアルザワ国の西隣アヒヤワAhhiyawaのアッタルシヤス王と戦った。トゥドハリヤはまた「アシュワ国」と戦ったが、その位置は確定されていないものの、ヒッタイトの西方にあったされるこの国名が「アジア」の語源となった。

「アジア」という言葉は、元々は古代ギリシア、あるいはギリシャ文化を継承する古代ローマから見て、東方を指す言葉であった。エーゲ海の東を「アスasu(「東」「日の出」の意)」 、後に「アス」にラテン語の接尾辞「イアia」 が付加され Asia の語が誕生した。

ヒッタイトのボアズキョイ文書(ボアズキョイ出土の粘土板文書)にタルウィサとウィルサ(セハ川国)という文字があり、これが言語学的にトロイアやイリオスを指す可能性があるとされている。しかしながら、世界遺産にも指定されているトロイア 遺跡からトロイアの名称を表す粘土板文書などが出土していない。つまり、現在のトロイ ア遺跡がホメロスのイリアスの舞台であったということは証明されていないのである。その一方、トゥドハリヤがウィルサに言及している都市は、「トロイア」や「イリオス」を指すと見られている。

トゥドハリヤ1世の治世から、ヒッタイトの文化は、とりわけ宗教の面で急速にフルリ化が進んでゆく。このためトゥドハリヤ自身がフルリ人の血を引いているのではないかという説もある。トゥドハリヤの人間関係が錯綜しているため、その王妃すら確定していない。アルワムナ王の一族とされるニカルマティNikal-mati、その娘でキズワトナ出身とされるアシュムニカルなどが候補として挙げられている。アシュムニカルはフルリ人の血を引いているという。

トゥドハリヤの跡はアシュムニカルと結婚して婿養子となったアルヌワンダ1世が、BC1400年頃に即位したが、即位と同時に先王が従えた属国が次々と反乱を起こし、 その帝国は急速に弱体化し、ミタンニにシリアを奪われることになる。しかも、アナトリア北部に住む部族「カシュカ」に国境を脅かされるようになる。トゥドゥハリヤ2世を継いだアルヌワンダ1世は、国境防衛のためにカシュカと協定を結ぶなどの策を講じたものの、大きな成果に繋がらなかった。

目次へ