共役変換 conjugation transformation

目次

|

|

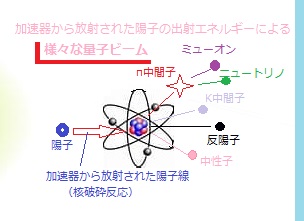

物質の性質を調べる実験では、その物質に対して刺激を与え、それに応答する振舞いを観測するのが一般的である。電子散乱もその一種であり、物質に電子を衝突させたときに起きる現象を観測する。

衝突させる電子ビームには、見たい対象の大きさに合わせた適切なエネルギーが必要となる。原子核ほどの小さな物質の構造を見る場合には、おおむね100~1000MeV程度が適当となる。このように100MeVを超えるようなエネルギーの電子ビームを衝突させて、その飛び散り方を応答として解析する手法を、高エネルギー電子散乱と呼ぶ。

(1eVは電子1個の荷電粒子eが、抵抗なしに通過するときに1Vの電位差で加速されたときのエネルギーを表す。1eV は約 1.6021892×10-19J)

原子核のような極微小な構造体の、特に陽子の状態を解析するための最も優れた方法とされる電子散乱現象は、電子が原子核の近くや内部を通過する際に、核の内部構造を反映する運動量変化、つまりその電子の跳ね返りを解析することによって、原子核の内部構造の情報が得られる。

電子散乱による情報は非常に高い信頼性と実績を持つので、電子散乱実験は原子核構造研究にとって極めて有効な工学技法である。特に電子弾性散乱は、原子核の電荷分布や陽子分布を核モデルに依存せずに精密に測定できる唯一の技法である。

安定核に対する電子散乱実験の結果は、原子核構造の理論構成に大きな役割を果たして来た。その技法による最近の核構造研究では、不安定核の構造を理解することに大きな努力が費やされている。不安定核の電荷分布や核子分布が精密に測定できれば、それらは原子核ごとに異なるエネルギー固有値をもつ波動関数が互いに重なり合いながら連動していることが明らかになり、核構造研究を飛躍的に進展させる契機となった。

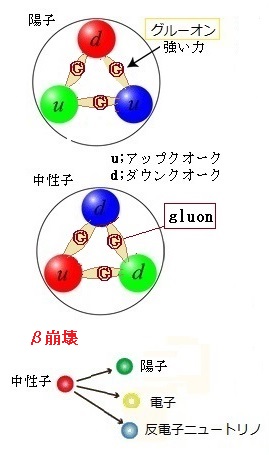

クォークも量子力学に従う。しかも、粒子というよりも波の性質の方が強い。クォークは波で、それが3つ集まって陽子・中性子をつくる。この波は遠くまで広がる波ではなく、空間の一か所だけで盛り上がって、そこ以外では消えてしまう。こうした波が強い相互作用で引き付けあい、その3つの波が一か所で重なる。これがおおざっぱな陽子や中性子の構造である。グルーオンの波は、クォークの波と強く引きつけあってやはり同じ場所で重なる。一つだけではない。グルーオンには8つの色があるのでそれらは重なることもある。

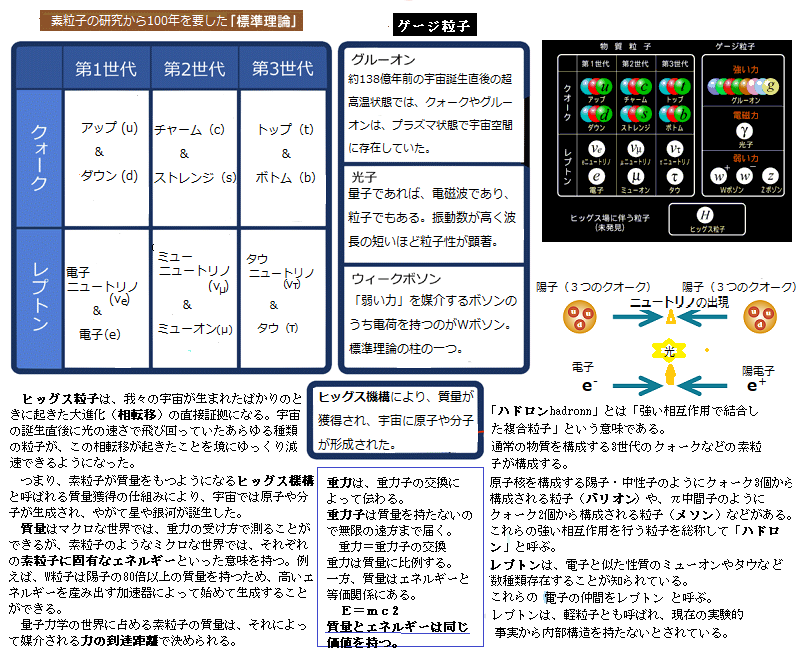

物質粒子であるクォークとレプトンはどちらも素粒子であるが、クォークでは強い力を感じるのに対して、レプトンでは強い力を感じられない。レプトンは、「強い力」のゲージ粒子であるグルーオンによって運ばれる。

クォークには色荷Color charge(カラー)と呼ばれる3種類の電荷のようなものがあって、通常、赤・緑・青と分類されるが、視覚される色とは無関係である。ただ、これらを光の3原色になぞらえて考えると分かりやすいので使われている。

原色とは全ての色の元になる色の事を言う。例えば、赤(R)・緑(G)・青(B)のクォークの反粒子である反クォークは、シアン(C;水色に近い青緑色;反赤)・マゼンタ(M;赤紫色;反緑)・黄色(Y;反青)のカラーを持つとされる。光の三原色は、R・G・Bを濃い色で混ぜ合わせれば混ぜ合わせる程に明度を増し、「白」に近づく。これを加法混色と言う。逆に、光そのものの色(光源色)と異なり、光が物体に当たって反射・吸収・透過した際に生じる物体色がある。物体色はそれ自体が発光しない物体の色を指し、しかも、物体色には光を吸収する性質を持つ。そのため混ぜ合わせると透過率が下がり暗い色になる。色の三原色と言われるC・M・Yを濃い色で混ぜ合わせれば混ぜ合わせる程「黒」に近づき、等量に混ぜ合わせると黒(無彩色)になる。これを減法混色と呼ぶ。

「シアンは、赤Rの補色(反対色)」「マゼンタは、緑Gの補色」「イエローは、青Bの補色」の関係がある。この補色が、それぞれのR・G・Bを吸収する性質を持っている。物理補色とは、二色を混色した結果、絵の具・印刷インクなどの色料の場合はグレー、または黒になり、照明・ディスプレイなどの光の場合は白色光となるとき、その二色を互いに補色であると言う。

陽子や中性子がクォーク3つからできているのは、クォークが3つ集まると安定するからである。このことで、光の3原色(赤、青、緑)がそろうと無色(白色)になることになぞらえる。このクォークが従う基本法則を「量子色力学Quantum Chromodynamics(QCD)」と呼ぶ。「量子色力学」では、原子核で陽子と中性子を結びつけるグルーオンが強く相互作用してハドロを作られていると仮定する。このQCDを用いると、クォークの性質から出発して、核子やπ中間子の性質を理論的に説明することが容易になる。

近年、高性能なスーパーコンピュータによって、QCD上で核子・核子散乱を理論的に計算することが可能になってきた。筑波研究学園都市北部にある高エネルギー加速器研究機構(2004年、「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、大学共同利用機関法人として成立)のスーパーコンピュータ「Blue Gene/L」を用いて実際にそのような核力を計算してきた。2007年に、核子間の距離の変化にともなう核力の変化を導き出し、さらに進めれば、核子間に作用する核力も導き出せるようになる。巨大加速器を使った素粒子や原子核の実験と、それを体系化する理論とが互いに補完しながら、量子力学を発展させていくことになる。

目次へ

クォークと反クォークは、対消滅して「強い力」のゲージ粒子であるグルーオンになるが、このときカラーが保存されるので、クォークと反クォークの色の組み合わせだけグルーオンが生じることになる。つまり、3x3=9 となるはずが、このうち1つの組み合わせは白色となり「強い力」を運ばないため、グルーオンの状態には 3x3-1=8 種類があることになる。

クォークと反クォークは、対消滅して「強い力」のゲージ粒子であるグルーオンになるが、このときカラーが保存されるので、クォークと反クォークの色の組み合わせだけグルーオンが生じることになる。つまり、3x3=9 となるはずが、このうち1つの組み合わせは白色となり「強い力」を運ばないため、グルーオンの状態には 3x3-1=8 種類があることになる。場の量子論によって支配されるすべての粒子と同様に、強い核力が働く方法は、粒子の交換による。しかし、重力や電磁波とは異なり、クォーク(または反クォーク)の色(または反色)は毎回変化しながら、強い核力を発生させる。しかも、その方法は、グルーオンの交換による。すべてのグルーオンは、あるクォーク(または反クォーク)によって放出され、別のクォーク(または反クォーク)によって吸収される。この方法は、電磁波と共通する。すべての光子は、ある荷電粒子によって放出され、別の粒子によって吸収されることにより、電磁力を媒介する。グルーオンの方は、「強い核力」を媒介する粒子と言える。

3つのクォークと3つの反クォークの色の組み合わせだけグルーオンが存在するとなれば、9つのグルーオンが存在することになる。しかし、実験では、予想された9つではなく、8つのグルーオンしか見出されていない。つまり、質量のない、完全に無色のグルーオンが存在することを意味する。

原子核を見るための新しい電子散乱実験装置(新型電子顕微鏡)の完成により、同位体分離器から取り出された微量の原子核の陽子分布を決めることに成功した。その新型電子顕微鏡による高エネルギー電子散乱実験による電荷分布測定から、「裸の」uとd クォークの質量は、5 MeV/c2 でまさに量子の世界であった(量子とは、粒子と波の性質をあわせ持った素粒子やエネルギーの単位。光の粒子の光子やクォーク、そしてレプトン第1世代の電子・ニュートリノや第2世代のミュオンなどが素粒子)。この uとdクォークの質量は、ヒッグス機構によって与えられる質量に相当するが、そのuud クォークを合計しても陽子の質量総量の 1% 程度にしかならない。このことから、陽子が単純にuudの3つのクォークから構成されると言う説に矛盾が生じている。

また、陽子のスピンは 1/2 だが、これに対するクォークからの寄与は、 30%程度にすぎない。最近の研究によれば、陽子のスピンはクォークだけでなく、クォークを結びつける「強い力」であるグルーオン、そしてそれらの角運動量の寄与などを、包括的に検証しなくてはならないことが分ってきている。

原子核を構成する陽子と中性子は、核子と呼ばれる。核子同士は強く結びつき原子核を構成する。この強く結びつける核力は、同じ電荷を持つ陽子と陽子の間に働く電磁力を上回る「強い力」で結び付けている。陽子と陽子の散乱実験を行うと、ある距離に近づくまでは「強い力」が感じられない。その「強い力」が及ぶ範囲は原子核の大きさ程度(1fm=10-15m)である。f (フェムト)とは-15である。

この力を説明するために湯川秀樹はπ中間子の存在を予言した。核力は陽子と中性子に同じ強さで作用する。陽子と中性子の質量がほぼ同じなのは、核子となるハドロン(メソンとバリオン)が素粒子ではなく、更なる基本構成要素、クォークやレプトンからできているからである。何種類もの元素が存在するのは、質量の小さなπ中間子が、陽子や中性子を結びつける強い力を媒介するからである。ここれはπ中間子の発見とともに、多数(無数?)の強い相互作用をするグルーオンが発見されたことにより明らかになった。

同じ正の電荷を持つ陽子同士の間には、電磁気力による反発力が生じるが、陽子の間を飛ぶπ中間子が伝達する強い力はその電磁気力をはるかに上回る。これはπ中間子の質量が極めて軽いからこそ成り立つ。仮にπ中間子が重すぎたなら、陽子や中性子の間で強い力が届かなくなり、陽子1つで原子核を成す水素以外の元素は存在できなかったとみられている。π中間子は質量が軽く、陽子間を飛んで強い力を媒介し、陽子同士を結びつけることができる。中間子は素粒子であるクォークと反クォークが1つずつ結合した粒子で、クォークの種類に応じていくつもの中間子が存在するが、π中間子はその中でも極端に軽いのが特徴である。

陽子や中性子を含むハドロンは、クォークやグルーオンの自由度(ある物理系の運動状態または平衡状態を表すのに必要な、任意に独立して変化させることができる度合い)を基本にする、極めて強い相互作用が働く複雑な量子群の多体系が束縛する原子核である。

南部陽一郎は、陽子質量の99%は、クォークなどに依存しない真空と呼ばれる構造の中に含まれているとみている。原子核内で空っぽみられている領域内には、強い相互作用によりクォーク・反クォーク対などが凝縮した状態にあり、そのハドロンの質量はレプトンやグールオンなどのゲージ粒子などにより動的に生み出されていると考えられている。

「陽子・中性子・クォーク・電子・ニュートリノなど」には、それと反対の電荷を持つ反粒子antiparticleと呼ばれるパートナーが存在する。互いに衝突し対消滅を起こせば、その質量すべてがエネルギーに変換される。

例えば、エネルギーが大きい光である「ガンマ線」同士を衝突させると、その光子1個のエネルギーが、電子の質量に対応するエネルギー(0.511MeV)より大きくなれば、2個の光子の衝突により、粒子と反粒子のペアである電子と陽電子が生まれる。そして、2個の光子は消えてなくなる(E=mc2)。

反粒子と粒子は出合った瞬間に、消えてなくなる。つまり残ったものが粒子と呼ばれ存続する。反粒子は作られても、粒子と出合った瞬間に、宇宙から直ちに消えてしまう。粒子も反粒子も、理論上は正負の電荷の違いだけである。宇宙は、消滅した反粒子から転換されたエネルギーを利用してつくられた質量に由来することになる。

目次へ

物質粒子であるクオークとレプトンには、ともに電荷が1単位(e)だけ違う2つの素粒子から成る3つの世代がある。世代内の2つの素粒子は、ゲージ粒子gauge bosonボゾンBosonによる「弱い力」で互いに転換し合うことができる。しかも、これら3つの世代は、質量以外では同一の性質を持つ。一般に、世代が進むにしたがって質量が大きくなり、そのためその生成には高いエネルギーが必要となる(E=MC2)。どうして3世代が存在し、しかも、それがクォークとレプトンに限られるのかは素粒子物理学の大きな研究課題の一つになっている。

レプトン第1世代と呼ばれる電子や電子ニュートリノelectron neutrinoには、陽電子や反電子ニュートリノanti-electron-neutrinoがあり、バリオンを構成する物質粒子クォークがつくる陽子や中性子などには、反バリオンと呼ばれる反陽子や反中性子がある。すべての粒子には電気的性質が逆だけで、それ以外の性質が殆ど同一な「反粒子」が存在する。

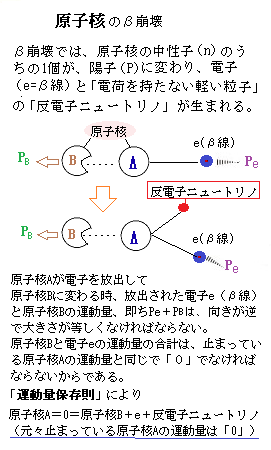

(弱い力で電子と同時に反応するニュートリノは、原子核のβ崩壊において、中性子が電子と反電子ニュートリノを放出して陽子となるか、または陽子は陽電子と電子ニュートリノを放出して中性子に変化する。)

荷電共役変換charge-conjugation transformationとは、粒子を反粒子と入れ替える離散変換である。質量が同じで、電荷だけが違うため、ほとんどの物理法則は、電気の符号を入れ替えるだけで同一と見られる。物理の世界ではこれを「対称性がある」と言う。対称というのは、「左右対称」のように、「反対、反転」を意味する。

粒子と反粒子とは、「現実世界と鏡の中の世界」の関係であり、鏡の中では左右が反転するけど、映っているものは同一である。つまり、粒子と反粒子はある種の「映し鏡」のような関係性にある。そのことで「CP対称性」を説明する。1932年に反粒子が見つかってから、それがずっと正しいと考えられていた。

1964年に、アメリカ合衆国の物理学者ジェイムズ・クローニンJames Watson Cronin(1931年 - 2016年)とヴァル・ログスドン・フィッチVal Logsdon Fitch(1923年- 2015年)の2人が共に 、中性のK中間子崩壊におけるCP対称性の破れの発見により、「粒子と反粒子は対称ではない」という実験結果を得た。それまでの物理学では、「粒子と反粒子は対称である」ことを前提に研究が進んでいた。この破れが、小林・益川理論によって理論づけられた。1980年に、クローニンとフィッチは、同時に「中性のK中間子崩壊におけるCP対称性の破れの発見」によりノーベル物理学賞を受賞した。

実際には、「対称性が成り立っていない」、これを物理学では「対称性の破れ」と言う。粒子の世界観を、根本から大きく変えた。つまり、人類はずっと、大きな勘違いをしていた。「CP対称性の破れ」と言う新事実が明らかになった。

ビッグバンにより開闢した宇宙の初期、バリオンと反バリオンは同じ量だけ生成されると考えられているが、現在の宇宙ではバリオンが圧倒的に多く、反バリオンはほとんど観測されていない。

この現代の非対称がなぜ起きたのかは、未だ解決されていない謎である。しかし、それが起きるためには、いくつかの必要条件が存在することが知られている。その一つが「CP対称性の破れ」であった。Cは粒子の電荷(C;charge)を指し、荷電共役変換(charge conjugation transformation)、つまり粒子が反粒子へ反転することを意味する。Pは空間(P;parity)を指し、パリティ変換parity inversion transformation、つまり空間の反転は、鏡に映すことと等価であり、それが対称の時、波動関数の符号の変化をパリティと呼ぶ。粒子と反粒子が互いに逆、つまりC変換しても、その波動関数の符号の変化の有無が、反応の前後で変わらないとき、C保存がなりたっているという。

C反転とは、電荷の反転のこと、Pとはパリティ変換すなわち空間の反転のことである。CPの反転とはこれが両方で起こることである。この世のほとんど全てのものは、CPの反転が生じても対称になっているのであるが、ただひとつ、中性のK中間子で、これの破れ(CP非保存)が観測された。

中性K中間子におけるCP非保存は、もっと普遍的な現象のほんの一角が現れたものと考えられているが、その起源はまだはっきりとわかっていない。中性のB中間子についても詳しく調べるなど今後の研究の成果が待たれるところである。CPが保存されないならば、粒子と反粒子の壊れ方に少しの差ができるので、これで、宇宙に粒子が反粒子に比べて圧倒的に多いことが説明することができる。

CP対称性は1957年にロシアの理論物理学者レフ・ランダウにより、物質と反物質の間の真の対称性として提唱された。言い換えれば、一つの過程ですべての粒子がその反粒子で置き換わっても、元の過程の鏡像と等価である、と仮定された。

物理学で言う自然法則の対称性とは、ある対象に対してある変換を行った時、その自然法則が変わるか変わらないかであり、変わらない時、その法則は対称性をもっている、と言う。

物理学においてどのような対称性の例があるか、それがどんな変換と対応しているかをみてみると、まず、並進対称性がある。ただ場所など空間の並行移動という変換を行っても法則は変わらないことを言う。

次に、回転対称性とは空間回転である。地上で行えば重力に支配されるが、重力の支配を逃れたところで実験をすれば、空間の方向はどこも対等であると考えられる。空間の座標軸の方向を変えても法則は同じである。

パリティ対称性Parity violationとは、空間の反転である。反転というのは少し考えにくいかもしれないが、完全に同じではないが、「物事を鏡に映してみても同じかどうか」ということである。つまり、「自然法則は鏡に映しても同じであるか」という問であり、同じであればパリティ対称であるといえる。

CP対称性とは、「粒子と反粒子を取り換えても自然法則は同じであるか、つまり、粒子と反粒子で自然法則は同じであるか」という問題である。

対称性の破れがキーワードと言ったが、「破れ」とは「対称性が壊れている」「対称ではなくなる」という意味である。この「破れ」の概念には実は2つの異なる意味がある。1つは、対称性が厳密に成り立っているかどうかという意味での「破れ」であり、もう一つは対称性が見かけ上無いように見えるという意味での「破れ」である。

まず前者の意味で破れている場合は、対称性は厳密には成り立たないのであるが、その破れ方が何らかの意味で小さい場合には、対称性が近似的な意味では残っているという状況が考えられる。

近似的な対称性にどのような意味があるのかというと、例えばあるシステムの中に対称性を保っている部分と壊れている部分があれば、そういう構造があるということから自然法則の様々な性質が分かってくる。そういう意味で破れた対称性が有効なことが多い。CP対称性の破れはこの例である。

もう一つの破れは、自然法則自体は厳密に対称性を満たす、つまり変換に対して厳密に不変であったとしても、見かけの現象がその対称性を明白には示さない、見かけ上、それが見えないということが起こるということによるものである。そういうことが起こる場合を対称性が自発的に破れたという。まさにこれが南部陽一郎の成果である。この自然界に実現している現象が、多くの可能性から一つを選択してしまったことにより、本来法則が持っている対称性を明白には示さなくなるということがある。

例えば店に同じ商品が沢山並んでいる、どれを取っても同じで取り換えても変わらない、という意味で対称である。しかし実際にそれを買おうと思えばどれか一つを選ばなければならない。一つを選んでそれを買ってしまうと見かけ上、対称性は崩れる。買ったものだけを見ていたのでは対称性は見えない。対称性の自発的に破れはこの状況に似ている。

自発的に破れていない場合、このほうが普通であるが、その場合のことをここでは「明白な対称性」ということにする。

この2つの意味での「破れ」は、独立して在りうるのでその組み合わせで様々なケースが 起こる。

近似的な対称性で自発的に破れていないという例にはパリティやCPが当てはまる。南部陽一郎の成果であるカイラル対称性は自発的な破れの典型的な例である。基となる対称性が厳密には成り立っていない。つまり近似的な対称性に分類されている。

カイラル対称性を説明しよう。U・d・ s クォークは質量が軽い。簡単に説明するために質量をゼロとすると、それらは常に光速度で運動している。スピンに着目すると、クォークのスピン 1/2 の成分は運動方向か、その逆方向の2通りをとることが出来る。前者を「右巻」き、後者を「左巻」きという。右左の性質はクォークが光速で運動し続ける限り絶対的な意味を持ち、このような状況が実現されている世界にはカイラル対称性があるという。

素粒子物理学では、粒子のスピンの回転方向は粒子の性質に深く関わっている。特にニュートリノは、現在、左巻きの粒子しか見付かっていない。グルーオンでは、現在、右巻きと左巻きが混ざるようになると考えられている。そのため、右巻きと左巻きはもはや独立には考えることが出来ずカイラル対称性が破れ、その結果クォークには質量が生成されることになる。ハドロンの世界ではクォーク反クォーク対が凝縮し、対称性の破れの秩序変数となる。

有限の質量をもったクォークが3つ集まると、その3倍程度の質量をもった核子ができるが、これが重い原子核、そして物質の質量の源になっている。さらにクォークと反クォークが結合して中間子ができる。素朴に、中間子の質量は核子の質量の 2/3 程度と予想されている。しかし、それより遥かに軽いパイ中間子が存在することが、今は知っている。

この「軽さ」を説明するのが、クォークに質量をもたらしたのと同じ右巻きと左巻きを混ぜる力である。この力が2倍のクォークの質量を厳密に帳消しにしてくれて、パイ中間子の質量がゼロとなる。

パイ中間子はまさにカイラル対称性chiral symmetryの申し子である。カイラルとは鏡に映した時に別の形に見える性質、カイラル対称性の相転移の場合は、クォークと反クォークの対凝縮が秩序変数となる。量子色力学 (QCD) において、クォークのフレーバーflavor(クォークとレプトンの種類を意味する)を右巻きスピン成分と左巻きスピン成分で独立に変換する近似的な対称性である。QCDのダイナミクスにより、カイラル対称性には自発的対称性の破れが起き、ハドロンに大きい質量を与える。

パリティとCPがどのように破れた対称性として認識されたかは、パリティは空間反転と言ったが、「鏡に映して物理法則が同じかどうか」を考えれば、古典的な現象、古典的な物理法則はパリティ対称である。対称性はパイ中間子と他の粒子との相互作用をも予言し、低エネルギー定理として確立されてきた。しかしその対称性はあらわには見えず、特にパイ中間子はその質量にしても、他の粒子とは大きく性質を異にしている。対称性が破れることによって、宇宙にに多様性が生まれることになる。

例えば温度を上げるとどうなるだろうか。当然クォークは熱運動を始める。それにより、右巻きと左巻きの混合が断ち切られ、もとの対称性の回復した世界に戻ることが予想される。高温、あるいは高密度の世界では、対称性の破れを引き起こす力の効果が無視できほどとなり、自然法則は単純になる。世の中が冷めて力の効果が顕著になると、対称性が破れ多彩な世の中が生まれるということである。異なる対称性をもつ真空に移り変わる。

中国系アメリカ人の物理学者T.D.Lee(李政道)と中華人民共和国籍のC.N.Yang(楊振寧)は、素粒子の「弱い力」の相互作用におけるパリティーの非保存の理論を提唱し、それが実験的に確かめられていないとして、それをどうやって確かめたらいいのかを提案する。その理論が実証され、2人は、1957年、ノーベル物理学賞を受賞する。

それが原子核のベータ崩壊である。ここにコバルト60という原子核がある。コバルト60という原子核は、スピンの自由度を持っている。これが今このように自転していると仮定する。このコバルトがベータ線を出す時に出てくる電子の分布を見ると、もしパリティ対称なら、スピンの角運動量の矢印の方向にも後ろ向きにも同じように分布するはずである。彼らの提案はつまり「スピンの方向に対する電子の分布を測りなさい」ということだが、C.S.Wu(呉健雄)がすぐにこの実験を行い、電子の分布を見るとスピンの後ろの方向にたくさん出ているということを発見した。これがパリティ対称性が破れていることの決定的な実証実験となった。これは1950年代半ばのことであった。現実に「パリティ対称性を破れている」ことの最初の実験例となった。

対称性は、絵で描けば直ぐに「対称性がある」と直感的にわかる。赤い線を引き対称性の中心軸とすれば、この軸で左右に折り返しすれば、「図形が変わらず同じ図形と重なる」。物理学の対称性は、ある変換をしてもその図形が変わらない時に、対称性がある」と言う。このように変換を行っても何も変わらないことと捉えれば、対称性という概念が非常に具体的になる。それが物理学の言う「対称性」である。従って自然法則の対称性とは、ある対象に対してある変換が生じても、その物理法則が変わらない時に、対称性をもっている、と言う。これが「対称になっている」のことの意味である。

C対称性charge conjugation(電荷共役)とは、物理学では粒子と反粒子間の電荷の切り替変換である。

charge-conjugation transformationとは、粒子を反粒子と入れ替える離散変換である。その荷電共役変換の作用 がC (charge)で表されるため C-変換とも呼ばれる。

鏡に映したように空間座標を反転させても変わらない現象のことを「P(パリティ)対称の物理現象」と言う。パリティとは「同等であること」を意味する英単語で、例えば「パリティ反転」という操作をするときに、この言葉が出てくる。「パリティ反転」とは、座標の符号を反転させる変換のことだ。つまり、鏡写しにするような変換のことで、(x,y,z)という座標を(−x,−y,−z)に反転させる変換は、「パリティ反転」と言える。

P対称性の破れParity violationとは、パリティ対称性を破ることであれば、「鏡写しにすると対称じゃなくなってしまった」くらいの意味になる。

普通に考えてみると「鏡写しにすると対称じゃなくなってしまった」なんてことは有り得ないと、すぐ結論付けそうになる。

しかし、鏡を見てみれば分かる。自分が右手を上げると、鏡の中の自分は左手を上げて応答する。これこそ対称と言える動きだ。それが対称でなくなるとは、つまり、自分は右手を上げているのに、鏡の中の自分も右手を上げているという奇妙なオカルト状況が、素粒子の世界では生まれ得るということだ。

そう思えるのは、マクロな世界で生きているからだ。もっとミクロな世界、原子よりも小さな世界に着目すれば、もっとオカルトにさえ思える現象が起こる。

ことの発端は1950年代に遡る。当時多くの物理学者が、この世界ではパリティが保存されていると考えていた。現実世界と鏡に映った世界の違いは左右が反転しているのみで、その他は同じように振る舞うはずと考えていたのだ。ただその仮定を前提にすれば、ある中間子に関する現象が説明できなくなる。

中間子とは核力を媒介する粒子だ。原子の中心にある原子核は陽子と中性子で構成されているが、電気的に反発するはずの陽子たちが原子核にまとまって存在できているのはこの粒子のおかげである。 陽子同士はクーロン力(クーロンの法則Coulomb's lawとは、荷電粒子間に働く反発し、または引き合う力が、それぞれの電荷の積に比例し、距離の2乗に反比例することを言う)により反発しあっているのだが、中性子と陽子の間にはそれを上回る核力という力が働いている。この核力を伝えているのがπ中間子である。湯川秀樹はこの核力を中間子が媒介する様子を「中性子と陽子が中間子を使ってキャッチボールしている」と例えていた。

1947年に、中間子の1つであるK中間子が宇宙線の中から発見された。このK中間子は、崩壊するときにいくつかのπ中間子に分かれる。ところが、2つのπ中間子と3つのπ中間子に分かれる2つのパターンがあった。しかし2つに分かれる場合と3つに分かれる場合とがあれば、元の中間子のパリティが破れていたことになる。つまり、この2パターンの粒子は、それぞれ異なる種類のK中間子だろうと考えられた。しかし、この2パターンの粒子の質量が全く同じで区別がつかなかった。区別がつかないということは同じであるということになる。言わば「パリティ対称性が破れた」ことを意味する。同じ粒子が2つのパターンの崩壊をすると考えることは、パリティ対称性の破れを認める、つまりは「鏡に映った素粒子の世界の物理法則は、マクロの世界とは異なる」という現象が生じていた。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)の素粒子原子核研究所では、茨城県東海村(東海キャンパス)の大強度陽子加速器施設(J-PARC)のハドロン実験施設で中性K中間子(KL)の稀な崩壊を探索するKOTO実験の研究グループが、2015年に収集したデータの解析からこれまでで最も厳しい上限データが得られ、その速報値を7月初旬に韓国のソウルで開かれた高エネルギー物理学国際会議「ICHEP2018」で発表した。標準理論を超える新しい物理を探究できる段階にいよいよ入ったようだ。

KOTO実験は、J-PARCからハドロン実験施設に取り出された陽子ビームを、金の標的に衝突させ、寿命が長い中性のK中間子(KL)を生成し、その粒子が非常に稀な割合で、KLがπ中間や2個のニュートリノ(ν)というパターンに崩壊する現象を見つける実験である。ニュートリノ(ν)は直接検出できないため、中性のπ中間子(π0)が崩壊して生ずる二つのγ線を、直径約4m、長さ約6mの円筒形の検出器の後方に設置したカロリーメータ(CsI)で捉えて、崩壊を同定する。

2013年にいったん完成したKOTO実験の測定器に対しても、それ以後も多くの改良が施されてきた。これまでの実験の上限値は、KEKつくばキャンパスに日本で初めての大型加速器として建設された12GeV陽子シンクロトロン(KEK-PS)で2004-2005年に行われたE391a実験(KEKが12GeV陽子シンクロトロンで行った、 中性K中間子がπ中間や2個のニュートリノ(ν)に崩壊する際の測定に特化した世界初の実験)で得られた成果ある。その後、KOTO実験ではE391a実験で使われた検出器を東海キャンパスに移設し、検出器やデータ収集系への様々なアップグレードを行い、2013年から実験を開始している。

目次へ

1957年に、中国系アメリカ人の物理学者ウー チェンシュンWu Chien-Shiung(呉健雄;1912年-1997年)は、弱い相互作用が関与する物理現象であるベータ崩壊を観測する実験で、放射性核種であるコバルト60を極低温に冷却し、磁場をかけて多数の原子のスピンの方向をそろえた上で、コバルト60がベータ崩壊して発生するベータ粒子の出る方向を調べた。

1957年に、中国系アメリカ人の物理学者ウー チェンシュンWu Chien-Shiung(呉健雄;1912年-1997年)は、弱い相互作用が関与する物理現象であるベータ崩壊を観測する実験で、放射性核種であるコバルト60を極低温に冷却し、磁場をかけて多数の原子のスピンの方向をそろえた上で、コバルト60がベータ崩壊して発生するベータ粒子の出る方向を調べた。コバルト60のスピンと同じ方向にベータ粒子が出るベータ崩壊と、その反対方向にベータ粒子が出るベータ崩壊は、空間反転した関係にあり、パリティが保存されているなら、2つの崩壊が起こる確率は同じであるはず。実験の結果、ベータ粒子はコバルト60のスピンと同じ方向よりも逆の方向に多く放出されているのが観測され、それにより「パリティ(P)対称性の破れ」が起こっていることが確認された。

コバルト60の原子核を崩壊させることで、ニッケル60へと変化させる。このときニッケル60は励起状態というエネルギーの高い状態にあるので、γ線を放出して基底状態となる。このときのγ線の分布の偏りを見ることで、パリティ対称性が破れているかどうかを確かめた。実験の結果、核スピン(原子核を構成する陽子と中性子の持つスピン角運動量と、それらが原子核内部で運動することに対応する角運動量が合成されて新たな角運動量になる)を反転させることで、γ線の分布に偏りができることが分かった。つまりこの結果はパリティ対称性が破れていることを証明する。

核スピンの物理的イメージは、核スピンが磁場中に置かれると、+の荷電粒子である原子核が自転運動するようになり、つまり、電流が流れたとみなせるので磁場が生じ、磁気モーメントができる。核磁気モーメントは、小さな磁石とみなせる。

地球の大きな磁場の中に置かれた磁石のN極は、北を指す。核スピンが磁場中に置かれると、普通、核スピンはランダムな方向を向いているが、磁場の中に入れると、核スピンの「磁石」は、磁場に対して整列するものと反対を向くものの2種類の現象が生じる。

古典物理では ニュートンの運動方程式 によって 粒子の軌道や運動量を、 すべての時間にわたって 決定することができた。一方、量子力学の 基本方程式である「シュレーディンガー方程式」が決定するのが、「波動関数」である。その「波動関数」から分かるのが、ミクロの世界の粒子の「存在確率」である。ハイゼンベルクの「不確定性原理」に 照らし合わせても整合する。

ここで言う 「存在確率」とは、「粒子」を観測したときに見出される確率を意味する。ドイツの理論物理学者マックス・ボルンMax Born(1882年- 1970年)の確率解釈は、「粒子の【存在確率】の確率密度は、波動関数の絶対値の2乗に等しい」 と主張している。1954年、量子力学、特に波動関数の確率解釈の提唱によりノーベル物理学賞を受賞した。

物理学では素粒子の性質を表すときに、パリティという言葉を用いる。素粒子は「波動関数」によって状態を表すことができるが、その「波動関数」の座標を全て反転すると、「波動関数」が元のまま保たれる素粒子と、符号が変わる素粒子の2種類が出てくる。符号が元のままの素粒子をパリティが+と呼び、符号が変わるものをパリティが-と呼ぶ。

物質と反物質の非対称性を説明するには、バリオンにおいてCP対称性が破れていることが前提にある。既にバリオン自体のCP対称性が破れていることは知られているが、その破れは非常に小さく、宇宙創生を物質・反物質の非対称性だけでは説明しきれない。

1964年、中性のK中間子の実験でCP対称性が破れていることが発見されたが、多くの物理学者がこれを説明するための理論に苦労した。その中で、小林誠博士、益川敏英博士が考え出した理論が、クォークが3世代6種類があり、異なる世代のクォークが混合した粒子が存在するなら、CP対称性の破れを説明できる、とするものであった。

これらを検証する目的で、K中間子を使ったアメリカのフェルミ国立研究所(FNAL)のKTeV実験と、欧州原子核研究機構(CERN)のNA48実験、B中間子を使ったKEKの初代Belle実験、アメリカSLAC国立研究所のBaBar実験が行われ、最終的に小林・益川理論の正しさが実証されることになり、2008年のノーベル物理学賞の受賞に繋がった。

しかし、小林・益川理論だけでは物質が優勢の今の宇宙を説明しきれないことから、標準理論とは別の過程でCP対称性を破る新しい物理の探究が続けられている。茨城県東海村の「東海キャンパス」にある高エネルギー加速器研究機構(KEK)の実験の意義もまさにそこにある。大強度陽子加速器施設(J-PARC)のハドロン実験施設で行われている素粒子実験では、 中性粒子のビームラインを使って、中性K中間子の非常に稀な崩壊パターンの測定を行い、その稀な崩壊の精密測定から、粒子と反粒子の違いを示す「CP対称性の破れ」の新しい起源を探索している。

しかし、小林・益川理論だけでは物質が優勢の今の宇宙を説明しきれないことから、標準理論とは別の過程でCP対称性を破る新しい物理の探究が続けられている。茨城県東海村の「東海キャンパス」にある高エネルギー加速器研究機構(KEK)の実験の意義もまさにそこにある。大強度陽子加速器施設(J-PARC)のハドロン実験施設で行われている素粒子実験では、 中性粒子のビームラインを使って、中性K中間子の非常に稀な崩壊パターンの測定を行い、その稀な崩壊の精密測定から、粒子と反粒子の違いを示す「CP対称性の破れ」の新しい起源を探索している。J-PARCは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)と大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)が共同で運営している。物質・生命科学実験施設やハドロン実験施設、ニュートリノ実験施設など複数の施設があり、中でも物質・生命科学実験施設の中性子線施設では、素粒子・原子物理学、物質・生命科学など基礎研究から新産業創出につながる応用研究に至るまで、幅広い分野での最先端研究が行われている。

米国でのBaBar実験は、SLAC国立加速器研究所SLAC National Accelerator Laboratory(1962年にスタンフォード大学によりカリフォルニア州メンローパークに設立された国立研究所)で、電子の線形加速器によって高エネルギー物理学high-energy physicsの実験を行っている。行われていたB中間子と反B中間子の性質を調べる実験で、この系にCP対称性の破れがあることを日本のKEKで行われているBelle実験と同時に検証した実験であった。これが小林‐益川理論の証明になったことは記憶に新しい。

最近では、円形加速器によってシンクロトロン放射synchrotron radiationの実験研究を行う部門スタンフォード・シンクロトロン放射光施設(SSRL)もある。

そこで、バリオンのCP非対称性の起源はニュートリノのCP非対称性であるという理論が提案され、有力な仮説の一つとして考えられている。

ニュートリノには電荷がなく、質量が他の素粒子に比べて際立って小さく、最も軽い電子の500万分の1以下である。しかも、一方、宇宙のみならず生物の体内に無数と言えるレベルのニュートリノが存在し、その存在が、宇宙の誕生と進化に大きな影響を与えていると考えられている。ニュートリノのC対称粒子は反ニュートリノである。

もし、ニュートリノと反ニュートリノについて、ある現象の起きる確率に差があることが検証されれば、ニュートリノにおいてCP対称性が破れていることを示すことができる。

そのためニュートリノの性質の解明が、素粒子及び宇宙物理学の最重要課題の一つとされている。中でも近年、特に注目されているのが、ニュートリノと反ニュートリノが同一であるという可能性が高いと言うことである。マヨラナフェルミオン(マヨラナ粒子Majorana particle)とは、1937年に、イタリアの理論物理学者エットーレ・マヨラナEttore Majorana(1938年、まだ31歳の若さながら既に国際的に知名で天才核物理学者であったが、シチリア島北西部のパレルモからナポリへ船で行く間に消息を絶った)によって、当時、未知の粒子だったニュートリノのモデルとして提唱された理論であった。つまり、粒子がそれ自身の反粒子でもあるという奇妙な粒子の存在を着想し、粒子と反粒子が同一の中性フェルミオンFermionと呼ばれる粒子であることを予言した。

粒子を入れ替えた時に、波動関数の符号が逆転するタイプの粒子と、符号が変化しないタイプの粒子の2 種類が存在する。前者を「マヨラナフェルミオン(マヨラナ粒子)」、後者を「ボソン(ボース粒子)」と呼ぶ。

マヨラナフェルミオンを表す波動関数は「粒子の入れ替えに対して反対称」であり、ボソンを表す波動関数は「粒子の入れ替えに対して対称」である、という表現がよく使われる。

天才マヨラナは、二次方程式の解が「実数による異なる2つの値」を持つ実数解よる理論で示したが、もしその理論が正しければ、観測されるニュートリノの異常なまでの質量の軽さや、宇宙がなぜ物質粒子が優勢なのかが説明できる可能性が高まる。すなわち、無から生まれ物質と反物質が完璧に同じ量であったはずの誕生期の宇宙から、なぜ反物質がなくなり物質のみの世界となり、それにより銀河や太陽系が生じ、しかも地球に人類が存在しているのか、極めて根源的な謎への道筋が開ける可能性が高まる。

量子力学では、粒子にスピン角運動量という内部自由度が自然に現れ、その大きさ S は ℏ を単位に整数 (S = 0, 1, · · ·)、 または半整数(S = 1/2, 3/2, · · ·,有理数で、 n を整数としたとき n + 1/2 の形で表される数) になることが示される。量子場の理論では、整数スピンを持つ粒子をボーズ粒子Boson(ボソン・ボゾン・ボーズなどと呼ばれる)と呼び、半整数スピンを持つ粒子をフェルミ粒子Fermionと呼び、スピンと粒子の関係で示している。

ニュートリノにも3 世代があり、第1 世代の「電子ニュートリノ」、第2 世代の「μ(ミュー)ニュートリノ」、第3世代の「τ(タウ)ニュートリノ」と呼ばれている。それぞれをνe.νμ.ντという記号で表す。これらの呼び名の由来は、電子と同様で、「第 1 世代」に属するニュートリノ、「第2 世代」のミュー粒子(ミューオン)、「第 3世代」に属するタウ粒子(タウオン)と、それぞれが 3世代で対応している。

3種のニュートリノは、質量の違い以外は、ほとんど同じ性質を持っていると考えられている。これは、電子とミュー粒子とタウ粒子が質量に違いがある以外は、ほとんど同じ性質を持っていることからも推測される。

1998年、梶田隆章らによるスーパーカミオカンデによる大気ニュートリノの観測から、ニュートリノ振動が観測されたことにより、ニュートリノの質量をゼロとする標準模型に何らかの修正を加えることが必要となった。しかしニュートリノの質量は極めて小さいため、直接の観測測定は未だできていない。

ニュートリノの質量は、どれも 0 であるかも知れないと長い間考えられていたが、質量を有する証拠が最近になって見付かった。それが「ニュートリノ振動」と呼ばれる現象である。

ある種のニュートリノは、核反応で発生してから長い距離を移動する間に、別種のニュートリノに変化したり再び元に戻ったりを繰り返す。この変化の繰り返しを「振動」と呼んでいる。これはニュートリノの種類によって質量が違っていなければ説明できない現象である。ニュートリノ自体が空間を揺れながら進むと言う意味ではない。

ニュートリノには 3種類があるが、素粒子の反応を通してニュートリノを観測していると、これらの粒子は理論的に純粋な状態になく、それぞれが微妙に重ね合わさったものではないかという仮説が立てられている。これはクォーク理論からも推測される。

この新しい理論は、信憑性が高い。ニュートリノと同じように他のレプトンも振動していることが予測されている。ただし、レプトンの測定には、さらなる精密さが要求されるため、観測精度を一層高めた今後の研究成果が期待されている。

なお、ハドロンについてはクォークの混合により振動が既知の現象となっている。物質を構成する素粒子12種類のうち「クォーク」については、「CP対称性の破れ」が見つかっており、そのメカニズムは小林誠・益川敏英両博士によって理論的に解明された。しかも、その正しさが日本における高エネルギー加速器研究機構(KEK)でのBelle (ベル)実験と米国でのBaBar実験により証明されてもいる。ただし、「クォークでのCP対称性の破れ」だけでは現在の宇宙の成り立ちを説明しきれていなとされている。

残りの6種類の素粒子「レプトン」については、「CP対称性の破れ」があるかどうかは未解明で、そのうちの3種類の素粒子のニュートリノについては「CP対称性の破れ」が存在する可能性が指摘されている。

Belle測定器は、B中間子と反B中間子の壊れ方の違いにより、「CP対称性の破れ」を検証し、小林誠・益川敏英両博士の2008年ノーベル物理学賞受賞を導くなど多くの成果を発揮した。しかし、11年間に及ぶ運転を2010年に停止して以来、グレードアップのための工事が続けられてきた。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、1999年から運転していた電子と陽電子ビームを用いた高エネルギー加速器を改造して、ビーム衝突性能を40倍に増強するため建設されたSuperKEKB加速器と、アップグレードしたBelleⅡ測定器で実験を行っている。使用される電子と陽電子のエネルギーは、それぞれ7GeVと4GeVに変更され、ビームをナノメートルレベルまで細く絞って衝突させることにより、衝突性能を格段に増強させた。 加速器の改造にともない、測定器もより高いビーム強度に対応するための改造が行われ、性能の向上を目指し、内側の検出器をすべて新しいものに取り換えている。Belle実験で蓄積されたデータの50倍のデータを収集し、高精度の領域(ルミノシティフロンティア)で実験・解析を行うことによって、B中間子における対称性の破れや、宇宙初期に起こったはずの極めてまれな現象を再現して、未知の粒子や力の性質を明らかにし、新しい物理法則の解明に挑んでいる。

ルミノシティは、KEKB の衝突型加速器Colliding machineの一つで、この型の加速器では、二つのビーム80億電子ボルト(8 GeV)の電子と35億電子ボルト(3.5 GeV)の陽電子を衝突させ、大量のB中間子やタウ粒子、チャーム粒子を生成させる。ルミノシティの性能は、ビームの中にいくつの粒子が存在するか、 互いにぶつかるビームがその衝突点でどれだけ細くなっているかで決まる。2020年6月21日の記録では、世界最高の水準に達していた。

なお、BelleⅡ測定器は、KEKB加速器により大量生産されたB中間子の崩壊現象で、粒子・反粒子の対称性の破れなどを発見する測定装置である。

ニュートリノは、電荷をもたない中性の非常に軽い素粒子で、他の素粒子との反応の仕方の違いから、電子型・ミュー型・タウ型という3種類が存在することが知られている。ニュートリノは、「ニュートリノ振動」という現象をおこして、長距離を飛行する間に別の種類のニュートリノに変化することも明らかになっている。

その3世代のニュートリノ振動を説明する標準理論によれば、ニュートリノの「CP対称性の破れ」があるとすれば、この電子型ニュートリノ出現で、その効果が現れると考えられている。つまり、ニュートリノと、その反物質である反ニュートリノでは、「電子型ニュートリノ出現が起きる確率の違い」で現れるとみられている。

しかも、ニュートリノの混合の度合いを表す「振動角」のパラメータは、現在では、すべて有限な値を持つことが観測実験から明らかになっており、その値が比較的大きい事も分かっている。 このことからニュートリノと反ニュートリノの振動の違いを解析することによるCP非対称性を、実験的に検証するデータの蓄積が進んでいる。2010年から2013年までの実験では、ミュー型ニュートリノから電子型ニュートリノへのニュートリノ振動の結果と比較し、ニュートリノと反ニュートリノで、電子型ニュートリノへの出現が同じ頻度では起きていない。つまり、「CP対称性の破れ」があることを示唆している。

「ニュートリノと反ニュートリノのニュートリノ振動の確率が違う」となれば、万物の構成粒子であるクォークで破れている「CP対称性」が、ニュートリノでも破れていたことになる。

目次へ

花粉の形成と受精

ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応

植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1)

遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝

減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学

イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸

生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物

陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応

根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖

フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学

ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン

元素の周期表 デモクリトスの原子論 古代メソポタミア ヒッタイト古王国時代 ヒッタイトと古代エジプト

ヒクソス王朝 古代メソポタミア史 新アッシリア時代 ギリシア都市国家の興亡 古代マケドニア 古代文明の破綻

相対性理論「重力」 相対性理論「宇宙論」 相対性理論「光と電子」 太陽系の物理 量子力学 質量とエネルギー

cp対称性 共役変換