| 宇宙の誕生 | Top お知らせ ブログ 歴史散歩 車山高原散策 |

|

|

|

20世紀になって、アインシュタインの特殊および一般相対性理論や様々な粒子論が発表されると、やがてビッグバン宇宙論が主流となった。

天文観測や観測装置の進歩が重なり、多くの観測手法や実験設備、そして様々な革新的な数学の展開により、間接的ではあっても理論を実証できる手立てが様々に開発されてきた。 草創期の宇宙は、時間や空間の次元自体が、現代の宇宙とは違っていた可能性が高い。超弦理論によれば、宇宙の草創は11次元であり、やがて余分な次元が小さくなり、空間の3次元と時間の1次元だけが残ったのだと説く。しかし、それは飽く迄理論上の宇宙論であり、観測や実験によりで検証されていない未完成な学説と言える。未だ多くの謎につつまれて、それを解き明かしていくには、極めて困難な観測と研究の道程が待っているようだ。

宇宙の草創について、宇宙は「無」から生まれたとする「インフレーション理論」がある。

ビッグバン直前の「宇宙のはじまりの瞬間」をとらえた「インフレーション理論」は、極小だった真空の宇宙が宇宙誕生の10-36秒後から10-34秒後という、光速より速く、一瞬のうちに太陽以上に極大化する急激な膨張により、その際に放出された膨大な熱エネルギーがビッグバンと呼ばれる火の玉を作る要因になった、と言う。

1917年発表の「一般相対性理論」論文のアインシュタイン自身によって導入された方程式の「宇宙項」では、アインシュタイン自身が、当時の通説の影響下、宇宙の不変は当然とし宇宙項をΛ = 0 とした。

| アインシュタイン方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 時空の状態 | 宇宙項 | ||||||||||||||||||||||||||||

| (空間の歪みと時間の遅れ) | π(円周率),G(重力定数) | ||||||||||||||||||||||||||||

| Rμν-1/2Rgμν | + | Λ | g | μ | ν | = | 8 | π | G | / | C | 4 | T | μ | ν | ⇔エネルギー・運動量テンソル (μ,νは、計量テンソルmetric tensorと呼ばれ、リーマン幾何学において、空間内の距離と角度を定義する。) |

|||||||||||||

| (宇宙膨張の斥力) | |||||||||||||||||||||||||||||

| R(スカラー曲率),μ(ミュー),ν(ニュー) | Λ(ラムダ,宇宙定数) | Gは万有引力定数 | Cは光速 | ||||||||||||||||||||||||||

この真空エネルギーがアインシュタイン方程式の宇宙項の解どおりに、空間に対する「斥力」が(Λ > 0)となって宇宙を急激に膨張させたのである。

宇宙の始まりについて、宇宙は「無」から生まれたとする「インフレーション理論」がある。

宇宙の始まりについて、宇宙は「無」から生まれたとする「インフレーション理論」がある。ビッグバン直前の「宇宙のはじまりの瞬間」をとらえた「インフレーション理論」は、極小だった真空の宇宙が宇宙誕生の10-36秒後から10-34秒後という、光速より速く、一瞬のうちに太陽以上に極大化する急激な膨張により、その際に放出された膨大な熱エネルギーがビッグバンと呼ばれる火の玉を作る要因になった、と言う。

一般相対性理論を創始したアインシュタイン自身によって導入された方程式の「宇宙項」では、真空のエネルギーに満ちた空間は互いに押し合うことを示している(Λ > 0)。

インフレーション理論では、誕生直後の宇宙は真空のエネルギーが高く、これに互いに押し合う力(斥力)が働いて宇宙は急激に膨張すると説明する。急激に膨張した宇宙に相転移(固体・液体・気体のように物質の質的に異なった状態を相と言い、その物質状態の変換を相転移と呼ぶ。)が起こり、水が氷に変わるときに水に蓄えられていた潜熱が放出されるにように、真空中の莫大な潜熱エネルギーが一挙に解放され、指数関数的な数十桁にも及ぶ猛烈な加速膨張により、極小だった宇宙が超高温の巨大な「火の玉宇宙」となった。これが、ビッグバンである。

(潜熱?かつては、H2O 分子は O−H の結合距離が 0.958 Å、その結合角度が 104.5°でされていたたが、実はこれらは平均値であって、現実の分子間では、結合距離や結合角度の平均値の周りで動き続けている。これが分子振動である。分子間には運動エネルギーとポテンシャルエネルギーが生じている。つまり水を構成する個々の分子は、その運動エネルギーが絶えず働き動き続けている。加えて、相互の分子の間にはポテンシャルエネルギーが働く。その分子間に絶えず働く引力や斥力などの相互作用は、その分子間の距離(位置)によって変化するポテンシャルエネルギーがその実態である。分子に働く運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの和が内部エネルギーと呼ばれている。 例えば1mol の分子であれば、6×1023 個の分子の運動エネルギーと、それらの間に生じるすべてのポテンシャルエネルギーを足したものが内部エネルギーとなる。)

「無」とは、物質も空間も、時間さえもない無次元の状態(未だ計測する術がない次元)で、そこには、 極小な宇宙が生まれては消えており、そのひとつが何らかの原因で消えずに成長したのが、現代の宇宙だと想定されている。

138億年前のインフレーションは激甚であったが、やがて、ビッグバンの当初の急激な膨張も次第に緩やかになる。

質量と密度は下記の関係があり

質量=密度×体積

密度=質量÷体積

ダークマターやダークエネルギーによる宇宙構造への影響は、ほとんど解明されていないが、大雑把に言えば、考えにくいことでもあるが、宇宙の質量がほぼ一定であれば、密度と体積は反比例する、つまり宇宙体積が膨張すれば、当然、密度は低下する。しかも密度は圧力に比例するから、圧力が弱まればさらに低下する。

しかし、膨張すると宇宙質量の密度の低下に伴い、内部のエネルギーが「薄まる」ために、徐々に温度が下がっていった。その中で、光(光子)を含む、大量の素粒子が生まれた。

現在の宇宙の温度は、摂氏-270度(絶対温度で約3 K)と極めて冷たいが、ビッグバン当時の宇宙はどんどん収縮していき、それが極限まで小さくなり超高温の巨大な「火の玉宇宙」になった瞬間が、「ビッグバン」であった。その後の宇宙は、灼熱の世界となった。

(空気を圧縮すると、熱力学第一法則より気体の内部エネルギーが増加し(分子の動きが激しくなり)温度が上がる。つまり熱の正体は、その内部エネルギーである。

T[K](絶対温度) ∝ 1/2m( 質量 )v2(速さ ) = 運動エネルギー

Vは単位時間当たりの分子などの物体の位置の変化量、いわばその分子などが動く速さである。

運動エネルギーは、質量の1/2と速さの2乗に比例する。

運動エネルギーと絶対温度T[K]の間には、実は 比例関係 にある。

温度が上がると分子の運動エネルギーが増加する。温度が下がれば分子の運動エネルギーは減少する。)

138億年前のインフレーションからビッグバン以降、およそ38万年後までの宇宙はまだ灼熱のプラズマ状態で光も散乱直進できなかった。そのため、宇宙創成を光による観測では無理がある。その後、膨張が緩やかになり、しかも膨張にともないし、徐々に温度が低下する。

宇宙は誕生後40万年たち、その温度が約3000度に下がると、イオン化したプラズマ状態から、陽子と電子が結合して電気的に中性の水素原子で満たされるようになった。

それまでの宇宙では、イオン化した原子や電荷を持った荷電粒子などに進路を阻まれていた光子photon の直進が可能となって宇宙は晴れ上がった。

宇宙マイクロ波背景放射は、このときに発せられた光だといわれる。宇宙が誕生した瞬間を我々が観測できないのは、宇宙が晴れ上がる前の光をとらえることができないためである。したがって宇宙の果てを観測するという天文学の究極の目標は、電磁波を用いる限り原理的にこの時点より前には遡れないため達成されない。

温度が下がり光は直進できるようになり、現在の我々まで光が届くようになる、このときの光が宇宙背景放射と呼ばれる「宇宙の晴れ上がり」の門出に放出された光子である。

宇宙には始まりがあり、最初は高温高圧の火の玉として誕生して以来、膨張し続けていると考える「ビッグバン理論」が、ロシアのオデッサ(現;ウクライナ)生まれのアメリカの理論物理学者であるジョージ・ガモフG. Gamovらによって提唱されていた。ガモフが提唱した当時の名称は「火の玉宇宙理論」であった。さらに、ガモフは初期の火の玉宇宙の理論的研究から1つの予想を立てていた。

(ジョージ・ガモフは、レニングラード大学で「光学と宇宙論」を学び、1928年に大学卒業後、ケンブリッジ大学へ移籍した。同年、量子力学のトンネル効果を応用して、原子核内に透過する現象でアルファ粒子の崩壊を説明することに成功した。しかし、アルファ粒子が重い原子核中でどのようにして生成されるかの原理は未だ完全には解明されていない。1931年には帰国してレニングラード大学の教授職にあったが、スターリン独裁のソ連を嫌って1933年妻とともに出国した。翌年ジョージ・ワシントン大学教授に就任した。1940年にアメリカに帰化した。)

ガモフは、それがビッグバンであったとすれば、「宇宙の晴れ上がり」の時の直進する光は、膨張する宇宙の最中、温度が下がるとともに、エネルギーが弱まり波長が伸びて赤方偏移し、今でも宇宙に「背景輻射」として降り注いでいるはずと予想した。

宇宙初期は、灼熱の世界であれば物質が放つ光で満ちあふれていたはず、それが元素の起源という観点がジョージ・ガモフが提唱したビッグバン理論の帰結でもあった。ガモフらはさらに、この熱い時期の名残ともいうべき光子が現在も、絶対温度にして数度から数10度の黒体放射として現在の宇宙を満たしていると予言していた。

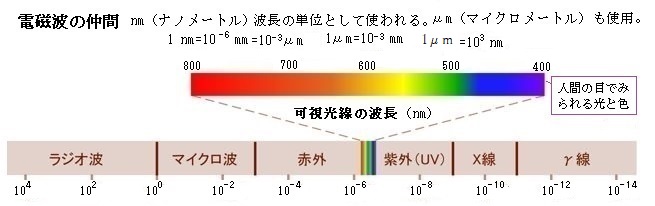

(電磁波が持つエネルギーは物質に吸収されると熱に変わる。太陽光も電磁波である。紫外線の一部・可視光線・近赤外線が地表に届き、地球の生命活動に不可欠となり、やがて電磁波は物質のエネルギー源にもなる。

(電磁波が持つエネルギーは物質に吸収されると熱に変わる。太陽光も電磁波である。紫外線の一部・可視光線・近赤外線が地表に届き、地球の生命活動に不可欠となり、やがて電磁波は物質のエネルギー源にもなる。熱を持った物質からは電磁波が放射される。物質の温度が高いほど、エネルギーの大きい、波長の短い電磁波が放射される。

鉄のように温度が低ければ黒色となる黒体black bodyは、外部から入射するあらゆる波長の光子を完全に吸収し、それを再度放出できる物体を言う。黒体から放射される光は、温度が低いときは赤っぽく、さらに高温になると黄色く光り、やがて温度が高いほど青白くなる。夜空に輝く星々も青白い星ほど温度が高い。宇宙温度の単位はK【ケルビン】で表示される。)

その計算では絶対温度7度の輻射、つまりマイクロ波(3GHz〜30GHzの周波数帯の電波の「マイクロ」は、電波の周波数による分類において、短い波長域に属する。ただし、赤外線より波長は長いが直進性が強い性質を持つため、特定の方向に向けて発射するのに適している。波長λ×振動数ν=光速c)の電波であった予測されていた。

(絶対温度の単位は 【K】。分子や原子はたえず運動をしている、と言うより、水面に浮かぶ枯葉は、風や流れに作用するけでなくて、その運動は温度によって変化する。高温になるほど激しく運動し、温度が低下して、そのまま冷えれば、理論上、やがて分子や原子の運動が完全に停止する。その温度を絶対零度と言う。つまり分子や原子の運動が完全に停止するので、これより低い温度はありえない。絶対零度はセ氏ではマイナス273.15℃、ケルビンはこの温度を0Kと定めた。 一方、温度に上限はない。1万度や10万度といいた高温にもなりうる。摂氏温度 [℃] との間には T(K)=t(℃)+273.15 の式が成り立つ。)

この「背景輻射」は、1965年、ガモフの理論など知らなかった米国ベル電話研究所のアルノ・ペンジアスA. A. Penziasとロバート・ウィルソンR. W. Wilsonによって観測された。その後、この分布は絶対温度-270.4℃の完全な黒体放射であることが確認され、今では「宇宙マイクロ波背景放射CMB: Cosmic Microwave Background radiation」と呼ばれている。

彼らはアンテナで受信する電波の雑音要因をとり除く研究をしていた。そのため、通信電波の雑音を測定していた。やがて、受信された電波雑音の中に、宇宙から届いているものがあることに気づいた。ペンジアスとウィルソンによる発見されたこの情報は、直ぐにプリンストン大学の物理学者ロバート・H・ディッケRobert Henry Dickeに届いた。 ディッケはこれが長らく探していた宇宙放射であると速断した。

宇宙背景放射を発している黒体が放つ光子が、光速のスピードで遠く離れた地球に到達する間に、しかも長期間、低温に晒されたため、赤方偏移が起こり、波長が伸び続けマイクロ波となった。

(赤方偏移は、光の波長が伸びて観測される現象を、赤い側にずれるという意味で使われる。天体現象において赤方偏移を生じる状況は3つに分けられる。

第一は天体がわれわれから遠ざかる運動をする場合に、音の場合のドップラー効果と同様に、光の波長が長くなる現象を運動学的赤方偏移と呼ぶ。天体が近づく場合には波長が短くなり青方偏移と呼ぶ。

第二は、宇宙膨張により光が飛ぶ間に距離が伸び、結果、波長が伸びて観測される。これを宇宙論的赤方偏移と呼ぶ。 第三に、強い重力場をもつ天体からの影響を受ける光は、重力ポテンシャルがより深い場所から脱出するさいに、エネルギーを失い赤方偏移が生じる。実際に、太陽の後方の星の光が、太陽の重力で曲げられている。これは一般相対性理論の効果で、重力赤方偏移と呼ばれる。

ここで「光」と表現をしているが、実際には電磁波に共通の現象で、アインシュタインの一般相対性理論によれば「重力によって光は曲げられ、時間の流れが遅くなる」。 )

マイクロ波領域の短い波長で輝く電波となった宇宙マイクロ波背景放射の環境温度は、低温の下限である-273.15℃(絶対零度;0K)よりもほんの2.73℃高い-270.42℃(絶対温度約3K)であった。

宇宙マイクロ波背景放射は、我々が観測可能な宇宙の「最後の散乱面」から発せられた、ジョージ・ガモフの予言した「ビッグバン」の名残りの電波であると解釈された。この発見が、進化論的宇宙論を確立させる画期となった。

宇宙マイクロ波背景放射は、我々が観測可能な宇宙の「最後の散乱面」から発せられた、ジョージ・ガモフの予言した「ビッグバン」の名残りの電波であると解釈された。この発見が、進化論的宇宙論を確立させる画期となった。

背景放射の強度は、いずれの方向でもおよそ一定で、宇宙の物質分布がほぼ等方的であることを示していた(等方性)。 これにより1965年に発見された宇宙の背景放射は、-270.42℃(宇宙の絶対温度は約3Kであった)で、どの方向からくる波も温度は一定であった。

それは宇宙のどの方向からも、絶対温度3Kの熱放射が来ていることを示す。これを3K宇宙背景放射と呼ぶ。この放射は宇宙が小さな火の玉だったときの名残りである。超高温だった宇宙が現在も膨張し続けて、やがて3Kの低温度になった、ことを意味する。この放射を発見したアメリカのぺンジアスとウィルソンはノーベル賞を受賞した。

背景放射の 10万分の1程度のゆらぎが、宇宙背景放射探査機COsmic Background Explorer(COBE)およびウィルキンソン・マイクロ波非等方性観測衛星Wilkinson Microwave Anisotropy Probe(WMAP)により詳細に測定され、宇宙論の諸パラメータであるハッブル定数・宇宙年齢・ダークマターやダークエネルギー密度などが精度よく決定された。

1989年、米航空宇宙局NASAの宇宙背景放射探査機COBEが打ち上げられ、カリフォルニア大学バークレー校物理学教授ジョージ・スムートらは、COBEで背景放射の温度を詳しく観測し、宇宙マイクロ波背景放射は完全な均一ではなく、わずかな異方性、つまり「±3/10万度」という極めて微少な揺らぎを発見した。

ビッグバン理論では、初期のこの温度の揺らぎにより、宇宙の物質密度が不均一になり、恒星や銀河が生まれたと考えている。それは銀河系などの天体が、背景放射に対して秒速約 300kmの速度で運動しているため生じる「揺らぎ」でもある。

宇宙の誕生は138億年前、超高温・超高密度の火の玉「ビッグバン」の急膨張により誕生したとされている。では、ビッグバンはどうやって起きたのか、その謎の答えだとされているのが、ビッグバン直前の「宇宙のはじまりの瞬間」をとらえた「インフレーション理論」である。

NASAがCOBEに続いて打ち上げたウィルキンソンマイクロ波非等方性探査機(WMAP)の3年間のデータが、2006年に発表された。宇宙の年齢は137億年とした。また、通常の物質は宇宙の組成のわずか4%でしかなく、残りは、暗黒物質dark matterが20%、暗黒エネルギーが76%であると言う。その宇宙の96%を占めながら、正体不明な「暗黒成分Dark Ingredients」の解明が、新たな物理学の扉を開く画期となった。

MITテクノロジーレビュー(MIT Technology Reviewは、マサチューセッツ工科大学MITが所有するメディア企業Technology Review, Inc.が刊行する科学技術誌)は、2021年6月1日、宇宙を加速膨張させているダークエネルギーに関する国際プロジェクト「ダークエネルギー・サーベイDark Energy Survey(DES)」が、宇宙の「暗黒物質」の分布を詳細に表した最新マップを公開したと報じた。

2013年から開始した調査研究の最初の3年分の観測データの一般公開であった。宇宙の約27%が暗黒物質、68%が暗黒エネルギーで、残りの5%が通常物質や既知のエネルギーであったと記す。

今回公開されたデータには、アメリカ国立光学天文台が運用するセロ・トロロ汎米天文台(チリ)の口径4mのブランコ望遠鏡に設置された「ダークエネルギーカメラ」で撮影された約4万枚の画像なども含まれていた。ダークエネルギーカメラによる観測データから得られた発見の例として、天の川銀河内に新たに見つかった11個の恒星ストリームの位置が示されている。

天の川銀河の周囲には、見えない重力源であるダークマターが光の輪(暈)のように広がって分布する「ダークマターハロー」が存在し、天の川近傍の小銀河は、このダークマターハローによる引力の影響を受けているとみられている。天の川は、これらの小銀河を引き寄せ、それらの一部を引き剥がし吸収することで成長する。恒星ストリームもこの過程で形成されたとみられている。 恒星ストリームは、広範囲に散らばった比較的少数の恒星から形成されているため、発見しずらかった。それでも、高解像度のダークエネルギーカメラは、恒星ストリームのような構造物を見つけ出すのに極めて有効な観測手段となった。恒星ストリームの解析が進めば、天の川におけるダークマターの存在量と凝集、その分布についての詳しい情報が得られると期待されている。

地球上から観測される物は全て「通常の物質」、例えば人体は水素や炭素、酸素・窒素・カルシウム・鉄などの原子でつくられている。これらの物質には、電磁相互作用・重力相互作用・弱い相互作用・強い相互作用という 4 つの異なる相互作用が働いている。このうち電磁相互作用は、電磁波の放射によるもので、人体の温度を赤外線カメラによって測定できるのも、人体からも電磁波が常に放射されているからである。

また通常の物質は、太陽などからの光が物体表面で反射して人の目に届くからである。物体を触った時に指先に得る感触は、原子と原子が押しあったときの電磁相互作用による反発を感じているからである。

では暗黒物質は「何物なのか」というと、残念ながら全くわかっていない。「暗黒」とは、それらが電磁相互作用をしないために、光を使う望遠鏡などでは直接的に観測できないことを意味している。その一方、重力相互作用が働くため、銀河の回転の仕方などに影響を与えている。

その存在は、1930年代以降の観測により、銀河団の運動をはじめ多くの間接的な証拠から示唆されていた。これまでの観測データから、暗黒物質は原子による物質ではなく、しかも既存の素粒子でもない、という結論が得られている。可能性としては、未発見の重い素粒子なのではないかという見方が、主流になっている。

目次へ

素粒子には2つの種類があった。ひとつが「粒子particle」で、もうひとつがその「粒子」と反応して光を出して消滅する「反粒子antiparticle」である。何らかの理由で、粒子よりも反粒子の方が10億個に1個ほど少なかったために、宇宙のごく初期に反粒子はすべて対消滅した。

その際、アインシュタインの E=mC2 により膨大なエネルギー2 mC2が、無限の物質粒子に等価変換し、わずかに多かった方の粒子が、現在の宇宙の物質のもととなった。

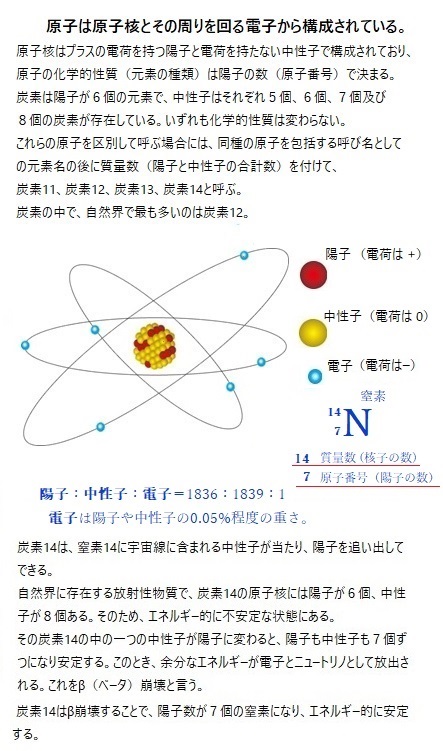

宇宙誕生直後の約3分後には、温度が10億℃ほどになり、陽子と中性子が結びついて原子核が生まれている。

宇宙誕生直後の約3分後には、温度が10億℃ほどになり、陽子と中性子が結びついて原子核が生まれている。超高温の宇宙は、この間に急激な膨張を起こしながら冷えていき、その中で、物質のもとである素粒子のうち「クォーク」が作られた。それが集まり、陽子や中性子となった。陽子と中性子が結びついて、原子核ができる(水素原子の場合は、陽子ひとつがそのまま原子核となる)。

粒子と反粒子が出合うと、正と負で打ち消しあって量子はゼロになり、真空状態になる。そこでは、元々の粒子と反粒子が持っていた双方の質量がエネルギーに転換する。これを対消滅annihilationと言う。

粒子と反粒子が対消滅すると、アインシュタインの関係式

E=mC2

によってエネルギーと質量が等価であり、粒子と反粒子が同じ質量を持つことから、そこには2m C2の膨大なエネルギーが発生することになる。加えて、高いエネルギーに加速された粒子と反粒子が正面衝突して対消滅した場合には、消滅した領域にはさらに高いエネルギーが集中して残される。

対消滅とは逆に、真空の1点に 2m C2のエネルギーを集中させれば、そこから粒子と反粒子の対を取り出すことができる。これを対生成pair productionと呼ぶ。

十分なエネルギーを注入すれば、宇宙創成直後の超高エネルギーの世界にしか存在しえなかったような、重い粒子を作り出すこともできるはず。

高エネルギー衝突型加速器は、「電子」や「陽子」などの粒子を、電場を使って粒子を光の速度近くまで加速し、高エネルギーの状態にする。この高エネルギー状態の粒子を衝突させ、宇宙初期当時の、かつて人類が知りえなかった新粒子を再現し、物質粒子の根源に迫る装置でもある。

近年、加速器がつくり出す「重粒子線」を使い、医療技術を著しく向上させている。

SPring-8よりもコンパクトな加速器で、軟X線高輝度放射光を得られる「次世代放射光施設」が、宮城県の東北大学青葉山新キャンパス内に建設中で、令和5年度からの施設運用開始を目指している。令和6年には、本格稼働される予定のようだ。

ナノレベル(10億分の1m)で物質を観察し、創薬やタンパク質の探究、ウイルス抑制の研究、燃料電池や電子部品などの新開発、加えてビッグデータ解析を取り込むことにより幅広い研究を加速させていく。

ビッグバンから約38万年後までの宇宙は、未だ超高温でプラズマ状態にあり、光子が直進できなかった。そのため、当時の光子が、現在の地球まで光は届かないので観測する術がない。

40万年後、宇宙の温度が3000℃まで下がると、原子核が電子を捕まえて水素原子が生まれ、以後、光は電子に妨げられることなく直進できるようになり、現在の地球にまで光が届くようになった。これが「宇宙の晴れ上がり」で、このときの光を「宇宙背景放射」と呼ぶ。

さらにはその陽子や中性子が集まって、ヘリウムの「原子核」が次々と生み出された。このとき生まれた原子核の総数の92%が水素、残り8%がヘリウムであった。

目次へ

宇宙は「小さな灼熱の状態」から膨張した。つまり「ビッグバン」は本当にあったのかは、観測する銀河が遠ざかっているという事実から推測されていた。

その証拠を発見した功績によって2006年にノーベル賞を受賞したのが、カリフォルニア大学バークレー校教授の天体物理学者ジョージ・スムートと、メリーランド州のNASAゴダード宇宙飛行センターの上級天体物理学者ジョン・マザーであった。彼らは、NASAの宇宙背景放射観測衛星(COBE)計画に携わり、1989年に打ち上げられたCOBEを使った宇宙の電波観測でビッグバンの直接証拠となる「マイクロ波宇宙背景放射(CMB)の異方性(揺らぎ)」をとらえた。

それがどうしてビッグバンの証拠になるかと言えば、これは元々、宇宙が灼熱の時代に放射された「光」だったからである。現在の温度から逆算すると、宇宙はビッグバンから40万年後に摂氏約3000度となり、そこで初めて光が自由に飛べるようになったということが、理論的に予測されていた。

だとすれば、その光の波長は、その後の宇宙の膨張によって引き伸ばされ、現在はマイクロ波として観測されるはずだと、そう主張したのは、1946年にビッグバン理論の基礎となるモデルを発表したジョージ・ガモフであった。ジョージ・ガモフは、ウクライナのオデーサに生まれ、1934年にスターリン独裁下のソ連を嫌い妻とともにアメリカに亡命し、ジョージワシントン大学の教授となってアメリカで活躍した理論物理学者である。

「ビッグバン」という名前に“いきさつ”がある。ジョージ・ガモフがビッグバン理論を唱えたころ、天文学者の間には、「宇宙は悠久不変である」とする定常宇宙論が根強く残っていた。

「ビッグバン」という名前に“いきさつ”がある。ジョージ・ガモフがビッグバン理論を唱えたころ、天文学者の間には、「宇宙は悠久不変である」とする定常宇宙論が根強く残っていた。あのアインシュタインでさえも、その一般相対性理論の方程式に「宇宙項」がありながら、アメリカの天文学者エドウィン・ハッブル(1889~1953)が発表した膨張宇宙説(ハッブル=ルメートルの法則)を当初は受け入れなかった。後年、それを後悔している。

ケンブリッジ大学天文学研究所の所長を長年に渡って務めたフレッド・ホイルも、定常宇宙論に固執した天文学者の1人であった。彼は、膨張宇宙説が認められた後も、BBCの番組でガモフらの理論を揶揄して、「宇宙は元々無限に広がっているから始まりなんて存在しない」と主張し続けました。

その中でホイルは、宇宙が火の玉から始まったとする仮説を「ビッグバン・アイデア」と揶揄した。つまるところ、「ビッグバン」という言葉は、元々ビッグバン理論を否定する天文学者によって生み出された、一種のヘイトワードだった。これを聞いたガモフが、この言葉をとても気に入って、自分でそれを使い始めたと言われている。

その予測にピタリと当てはまる「ビッグバンの残り火」が発見されたのは、1965年のことでした。その発見者(アーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソン)には、1978年にノーベル賞が与えられたが、予言者のガモフは残念ながらアルコール依存症で故人となっていたので受賞していない。

目次へ

現在も、宇宙の膨張を加速させているダークエネルギーが、インフレーションにより、「真空のエネルギー」となって、生まれたばかりの宇宙空間を指数関数的に膨張させたのではないかと考えられている。そしてこのインフレーションとともに、潜熱(物質が液化したり凍結したりする時に、その物質の相の変化により解放される熱エネルギー)として蓄えられた莫大な熱エネルギーが一気に解放された。素粒子(クオーク, less than or 10-15mm)よりも小さい直径10-34乗cmだった宇宙が、極限的瞬間に、直径1cm以上もの「火の玉宇宙」となって膨らんだ。 ビッグバンから約1分後には、陽子と中性子、および電子や光子が、当時の高温の宇宙に、プラズマ状態で激しく飛び回っていた。

この宇宙誕生直後の約3分後には、温度が10億℃ほどに下がると、はやばやと物質粒子のクォークから作られた陽子と中性子が結びつけて原子核を形成した。と言うことは、ゲージ粒子の「グルーオン(強い力)」や「光子(電磁力)」などの素粒子も、プラズマ状態の中に存在していたことになる。やがて、約40万年後、宇宙が膨張し続けて温度が約3000度に下がると、陽子と電子が結合して水素原子を形成する。

その後も宇宙は膨張をつづけ、徐々に冷えていく。この時代にはまだ天体は生まれておらず、「暗黒時代」と呼ばれている。

その後も宇宙は膨張をつづけ、徐々に冷えていく。この時代にはまだ天体は生まれておらず、「暗黒時代」と呼ばれている。この暗黒時代は、宇宙最初の天体から発する光によって終わりを迎えた。 これらの天体からの光の中に、91.2ナノメートルnm (1 nm =10−9 m) よりも波長の短い、強いエネルギーをもつ光(イオン化光)が、水素原子を陽子と電子に分離し、イオン化させた。イオン化とは「電離」であれば、宇宙再イオン化は「宇宙再電離」とも呼ばれている。

現在の通常の宇宙の観測においても、91.2 nmよりも波長が長くエネルギーが弱い「非イオン化光」が観測されている。

イオン化光は、通常は波長 91.2 nmより短い紫外線であるが、地球に届いたときは赤方偏移により波長が長くなっている。遠方の天体の発する光の波長が伸びて観測されることを、赤い側にずれるという意味で赤方偏移という。

宇宙の膨張により、遠方の天体はすべて赤方偏移を示す。これを宇宙論的赤方偏移と呼ぶ。天体から発した光が、地球上の観測者に届く間に、宇宙空間が膨張したために光の波長が伸びることによる。

ビッグバンとともに始まった宇宙は、その約40万年後には約3000度にまで冷えて水素原子が生まれた。その後数億年かけて、ダークマターや水素原子の密度の濃い部分が重力収縮して最初の銀河や星が生まれたとみられている。

しかし、直接の観測が未だできないビッグバン後から約9億年の間は「宇宙史の暗黒時代」と呼ばれている。

理論的な研究によると、最初の銀河が生まれ、その中で明るい星々が輝きだすと星の紫外光で周辺の宇宙は再び暖められ、宇宙空間に漂う水素原子が電離した。実際、現在の宇宙空間には、水素原子はほとんど存在しない。

(基底状態にある水素が電離するための「電離エネルギー」は、13.6eV で、光子の波長に換算すると、

13.6eV=91.2nm

になる。紫外線の光子の波長に相当する。

受けるエネルギーの形態は紫外線の放射でも、力学的な衝突でも電離する。これを「光電離photo ionization」と呼ぶ。)

次々と生まれる天体からのイオン化光によって、宇宙誕生から約10億年後、およそ128億年前までに、宇宙空間(銀河間空間)のほとんどの水素原子がイオン化されたことが明らかになっている。この、いったん結合した陽子と電子が再び分離しイオン化したこの現象を、「宇宙再イオン化(宇宙再電離)」と呼ばれている。その後、銀河間空間のほとんどがイオン化されたまま、現在に至っている。最初の天体の誕生と宇宙再イオン化は、宇宙の暗黒時代を終わらせ、銀河、星、惑星など様々な天体が存在する現在の宇宙へと導く画期となった。

ハワイ島マウナケア山頂に設置された大型光学赤外線望遠鏡、日本の国立天文台NAOJの「すばる望遠鏡」が、2006年に発見した、現段階で見つかっている「最遠方銀河」の銀河IOK-1は、128.8億年前に既に存在していた銀河であることが確認された。ビッグバンから約9億年の時点で、既に銀河の集団である銀河団が形成されていたことが示された。

現在でも、最初の星がいつ頃生まれたのかについては、正確な観測成果として証明されていない。宇宙で最初の星たちはおそらく、太陽の数百倍程度の重さを持っていたとみられている。その巨大な星々は、内部で様々な元素を、少なくとも炭素やそれより重い鉄までの元素を「核融合反応」によって生み出した。

「核融合反応」とは、例えば水素のような軽い原子がもう1つの水素の原子と衝突し、1個のもう少し重たいヘリウム原子ができる反応を核融合反応と言う。この時1つになったヘリウム原子は、ごくわずかな質量を失う代わりに、非常に大きなエネルギーを生み出した。

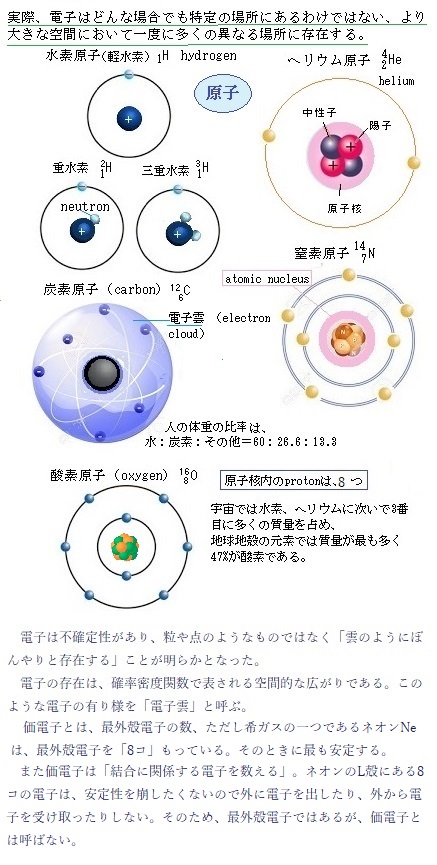

水素には原子核の中に中性子呼ばれる核子が無いもの(ごく一般に水素と呼ばれている原子核には、中性子を含まない陽子1つだけの軽水素である)と、他に中性子1つ含む重水素(D:デュートリウム)と2つ含む三重水素(T:トリチウム)の同位体が存在している。

水素には原子核の中に中性子呼ばれる核子が無いもの(ごく一般に水素と呼ばれている原子核には、中性子を含まない陽子1つだけの軽水素である)と、他に中性子1つ含む重水素(D:デュートリウム)と2つ含む三重水素(T:トリチウム)の同位体が存在している。とりわけ地上で起こす加速器による核融合反応では、大量のエネルギーが必要であり、もし実用に供するような連続的な核融合反応を起こす必要があれば数億度もの超高温を備えなければならない。

上記の数億度の超高温を用いる核融合は特に熱核反応と呼ばれるが、熱核反応の燃料としては、原子核の荷電が小さく原子核同士が接近しやすい軽い核種で、しかも反応自体も速いといった理由から、軽水素を燃料としても使うよりも水素より重い同位体、つまり中性子を1個含む重水素と2個含む三重水素と呼ばれる水素の同位体の方が、融合により放出されるエネルギー量が多いことからも理想的と言われている。

諸説あるが、その後、核融合よりも超大なエネルギーを放出する「超新星爆発」により、新たな重い元素を放出したと考えられている。「超新星爆発」は、太陽より8倍以上重い恒星がその一生を終える時に起こす大爆発のことで、突如新しい星が出現したかのように明るく見えることから新星と呼ばれているが、星の誕生ではなく終末を彩るイベントである。

宇宙全体の恒星のうち7割は質量の低い赤色矮星red dwarfという恒星である。太陽も恒星全体のうちの上位10%に入るかなりの質量を持つ恒星であるが、そんな太陽のさらに8倍以上となると相当に限定される。その限られた恒星のみが起こす爆発現象であれば、その威力はすさまじい!

「超新星爆発」の際の極高温により、恒星での「核融合」では合成ではできなかった重元素の合成を可能にした。鉄より重い元素の多くは、この過程を経ることによって生成された。更に、超新星爆発による衝撃波は、星間物質の密度にゆらぎを生み出し、新たな星々の誕生の契機にもなった。

超新星爆発時に合成されたと考えられる炭素の同位体、ダイヤモンドの粒子が、隕石の中から発見されている。

星は、自分自身の重力によってつぶれる重力収縮によって、中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質が中心核ではね返されて、最終的に爆発を起こす。これが重力崩壊型の超新星爆発と呼ばれる現象である。この超新星爆発によって、星内部で作り出された元素が宇宙空間にばらまかれ、それらの様々な元素から次世代の星々が誕生した。

目次へ

最新の観測で明らかにされた宇宙の姿は、宇宙を構成する成分の7割以上が宇宙膨張を加速させる謎のエネルギー「ダークエネルギー」、2割以上が正体不明の物質「ダークマター」であり、普通の「元素」は極僅かで4%程度である、と言う。

最新の観測で明らかにされた宇宙の姿は、宇宙を構成する成分の7割以上が宇宙膨張を加速させる謎のエネルギー「ダークエネルギー」、2割以上が正体不明の物質「ダークマター」であり、普通の「元素」は極僅かで4%程度である、と言う。銀河がなぜ、等方的isotropicに網の目状に分布しているのかも、未だ正体不明のダークマターによると考えられている。

ダークマターの重力が働くものの、光で観測することができないが、かつての宇宙では、ダークマターが周辺よりわずかに多い部分に、重力によっていっそう多くのダークマターが集まり、立体的な網の目のような「大規模構造」が作られたとみられている。

ダークマターの濃い部分には、普通の物質粒子もより多く集まるので、結果、銀河主体の大規模な宇宙構造となった。

この宇宙には、星が数百億、数千億集まっている銀河や、銀河自体が数百個、数千個も集まっている銀河団、さらには銀河団や銀河群が、複数個以上連なる、およそ1億光年程度以上の大きさを持つ超銀河団や、何億光年にもまたがった銀河団が網の目状の「大規模構造」をつくる、多様な階層構造も観測されている。その一方では、1-1.5億光年程度のスケールにわたって銀河が殆ど存在しない巨大な空間、ボイドvoid(空の、欠けたの意味)と呼ばれる場所もある。

宇宙の大規模構造は、宇宙の誕生時に存在した微小なダークマターが自己重力で集まって小さいダークマターの塊 (ダークマターハローdark matter haloと言う)を形成した。やがて、それらが合体してより大きなハローへと成長し、その大きなダークマターハローにガスが引きずり込まれて集まり、そのガスの塊から星が生まれ、やがて銀河が形成されたようだ。ダークマターハローはいわば銀河を宿す母体となり、ダークマターハロー同士が重力で引き合い、合体を繰り返し、より大きなダークマターハローの集合体である銀河群や銀河団を構成するまで成長していった。

ダークマターハローを直接観測することはできないが、渦巻銀河の平坦なディスク状の回転曲線はダークマターハローが存在する証拠である。その背景にある天体の形を歪める重力レンズ効果や、ダークマターハローに束縛された、構成銀河の間を満たしている大量の高温プラズマから放射されるX線の観測などによって間接的にその存在が知られる。

インフレーションによって空間的に何十桁も拡大し、その後の時間経過と共に、銀河の集団である銀河団が形成され、さらに大規模構造に成長していった。なおインフレーション後にあった物質分布の揺らぎのみでは大規模構造はできず、冷たいダークマターの存在が大規模構造の形成に大きく寄与した。さらにそれらが網目状に分布する宇宙の「大規模構造」につながっていった。

1990年4月24日に打ち上げられた、地上約600km上空の軌道上を周回するハッブル宇宙望遠鏡が撮影した銀河団エイベル1689は、数十万の星を含む多数の球状星団が、互いの重力で集団化している。銀河の大集団として知られている中でも最も重く、その重力で、はるか遠方の天体の光を曲げる重力レンズ現象を起こす。

直接の観測が未だできていないビッグバン後から約9億年の間は「宇宙史の暗黒時代」と呼ばれている。ビッグバンの7億年後に形成された銀河団エイベル1689には、あまりに多くの塵が含まれていた。巨大で短命な星々を含む大型の銀河には、短期間で大量の塵が形成される。大きな恒星は、わずか数百万年で超新星として大爆発を起こすからである。銀河団エイベル1689に含まれる大量の塵は、複数回の超新星爆発によって生まれたもので、爆発の際に最大量の塵が放出され、それが残っているようだ。

すばる望遠鏡が鮮明にとらえた渦巻銀河NGC240は、太陽と同じように、恒星の集団である天の川銀河の中に含まれている。北極に比較的近く、おおぐま座の熊の頭上付近に位置する多くの渦巻銀河で、中心部に明るく特徴的な突出部「バルジ」が存在する。「バルジ」は「膨らみ」という意味、渦巻銀河は横から見ると凸レンズ状をしており、中央に球形の膨らみがあり、周りのディスクと比べて若干盛り上がっている。バルジには年老いた恒星が数多く集まっていると考えられている。 また、銀河の中心部には超大質量のブラックホールがあると推定され、その重力により星が集まっていると考えられている。

宇宙誕生から約40万年後、「宇宙の晴れ上がり」が起こり、それまでの宇宙は、極高温により大量の「電子」がプラズマ状態で飛び交っていた。光は、この電子と衝突して直進できず、そのため宇宙は雲の中のように不透明であった。しかし宇宙の温度が約40万年後に約3000度まで下がると、電子は原子核と結合して「原子」となり、光の直進を妨げなくなった。こうして、宇宙は晴れ渡った。この時に解き放たれた光を、現在、宇宙マイクロ波背景放射として観測している。

目次へ