| メタンハイドレートmethane hydrateの化学 |

Top お知らせ ブログ 歴史散歩 |

| 目次 |

| 1)メタンハイドレート |

| 2)水素結合 |

| 3)メタンの起源 |

| 4)温室効果ガス |

| 5)オゾン層破壊物質 |

| 6) ファンデルワールス力 |

ハイドレートhydrateとは「水和物」のことで、「水」と「和」した「化合物」、要するに水を含んだ物質である。

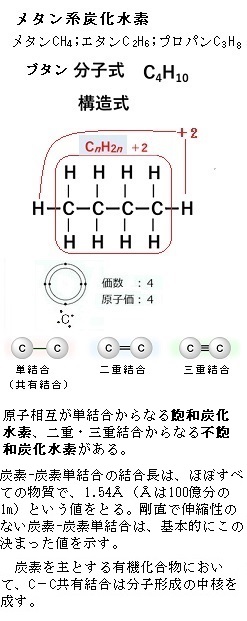

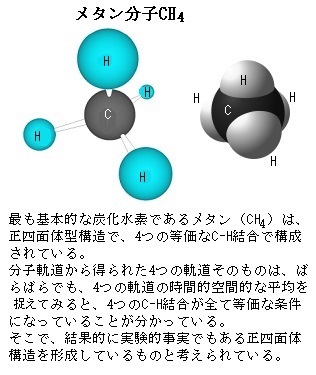

「メタンmethane」は、炭素一個と水素4つからなる炭化水素(有機物=炭素を含む化合物の総称)である。分子式は CH4。常温・常圧条件では水素(H2)とヘリウムHeの次に軽い分子である。あらゆる化合物chemical compoundの中でもとても小さく、軽い分子である。常温・常圧条件では水素とヘリウムHe(He原子単独で安定するため、He2分子は存在しない)の次に軽い分子、炭素の周りに水素原子が四面体に配位して、ちょうどテトラポッドと同じ形をしている。

つまり、ハイドレートは、低温かつ高圧の条件下でメタン分子CH4が水分子に囲まれた、網状の結晶構造をもつ包接水和物の固体である。

日本の家庭に供給されている都市ガスの大部分は、地下から取り出された「在来型の天然ガス資源」を主原料としている。その主成分は、メタンであり、それ自体は無色無臭のガスである。都市ガスなどに匂いがあるのは、ガス漏れに気づくように臭う物質を添加している。日本ではその需要の97.5 %を、液化天然ガスLNG(Liquefied Natural Gas)として輸入する。現在生産されている天然ガスの大部分は、稠密な砂層や砂岩層の地層のすき間に圧力のかかった状態で貯留されている。これは井戸を掘ることにより自然に井戸に集まって来る。

天然ガスを-162℃まで冷却し液化する。液化すると体積が約600分の1になる。タンクローリーや鉄道での輸送やタンクでの大量貯蔵が可能になる。日本で供給されているLNGの大半は、海外から外航船で輸入されている。その天然ガスの約1/3が都市ガスとして供給され、残りの大部分は、天然ガス火力発電所で電力を生産する。

LNGは、石炭や石油に比べて燃焼時のCO2や酸性雨、それに大気汚染の原因とされるNOx(窒素酸化物)の発生量が少なく、しかもSOx(硫黄酸化物)と煤塵が発生しない。環境負荷の低いエネルギーとして重要視している。

LNGは、石炭や石油に比べて燃焼時のCO2や酸性雨、それに大気汚染の原因とされるNOx(窒素酸化物)の発生量が少なく、しかもSOx(硫黄酸化物)と煤塵が発生しない。環境負荷の低いエネルギーとして重要視している。メタンの常圧での融点は -183 ℃、沸点は-162 ℃であり、常温常圧では無色、無臭の気体である。

一般にどんな気体でも、ある温度以下でないと液化しない。この限界の温度を臨界温度critical temperature(Tc)と言う。メタンの臨界温度は-82.4 ℃と低いため、20世紀中頃の技術ではメタンを液化したまま安定的に貯蔵・運搬することが難しかった。一方、メタンハイドレートは、低温高圧下で、メタンと水の組み合わさったシャーベット状の白い氷のような物質として存在している。ただ、地球上では、その多くはアクセスが困難な深海底にある。メタンハイドレート安定領域では固体であるが、地表の環境では分解してメタンと水にわかれ、そこで放出されたメタンガスが燃える。そのため、メタンとは物性が異なる。

純物質の臨界点critical pointとは、気相 - 液相間の相転移が起こりうる臨界温度Critical temperatureおよび臨界圧力critical pressureの上限である。気体の温度を臨界点以下にしなければ、どれだけ圧縮しても気体は液化しない。また、臨界点より高い圧力の下では、どんなに加熱しても液体は決して沸騰しない。そのため、かつては産地から気体のままパイプラインで輸送できる領域で利用されることがせいぜいであった。

なお、常温常圧では空気に対するメタンの比重は0.555であり、アルカンalkane(パラフィン系炭化水素と呼ばれる一般式 CnH2n+2 で表される鎖式飽和炭化水素)の中で唯一、空気の平均密度よりも小さい。

見た目は氷に似ている。1m3のメタンハイドレートを1気圧の状態で解凍すると164 m3のメタンガスと水に変わる。解凍する前のメタンは、メタンハイドレートの重量の15%に過ぎず、水が85%を占める。分子式は CH4・5.75H2O と表され、密度は0.910g/cm3である。この化学式から判断できるように、メタンハイドレートは、メタンガス分子と水分子から構成されていて、わずか1m3のメタンハイドレートの分解で、水:0.8 m3に対しメタンガス:172m3(大気圧下摂氏0℃として)のメタンガスを得ることが出来ると言われている。火をつけると燃えるために「燃える氷」と言われることもある。

高純度のメタンを吸入すれば酸素欠乏症になり得るが、メタンそのものは、単純にメタンガス分子と水分子から構成されているため、燃焼しても硫黄酸化物などの有害物質はほとんど発生しないため、ヒトに対する毒性が無い。むしろ、その熱量に比してコンパクトに移動できる容易さが評価されている。メタンを燃やせば二酸化炭素と水ができるが、炭素に対して水素が4倍もあるため、燃やしたときのCO2排出量が少なく、比較的クリーンなエネルギーと考えられている。また、石油や石炭に比べ燃焼時の二酸化炭素排出量がおよそ半分であるため、地球温暖化対策としても有効な新エネルギー源であるとされる。メタンハイドレートは現時点では商業化されていない。化石燃料の一種であるため、再生可能エネルギーには含まれていない。

石炭層に含まれる天然ガス、その主成分はメタンガスであり、それを「炭層メタンCoalbed methane」と呼ぶ。石炭が創成される過程で生成し、そのまま石炭層に滞留した天然ガスであった。

(白色腐朽菌が登場する前の古生代の石炭紀【約3億5,890万年前~約2億9,890万年前までの約6,000万年間に相当】には、木材中のリグニンが分解されずに残留し、それが石炭として蓄積された。石炭紀からペルム紀にかけて、きのこがリグニン分解能力を獲得して、有機炭素貯蔵量を急激に減少させた。木材腐朽菌は、木材を二酸化炭素と水に分解する。)

1980年代後半からの米国の開発により、「炭層メタン」が、新たな非在来型資源の天然ガスとして有力視され世界が注目した。かつては、炭鉱の爆発事故の発生源として恐れられてきたが、石炭からメタンガスを回収する技術の開発により、むしろ重要な天然ガス資源とみなされるようになり、一部の炭田地帯ではボーリングにより資源採掘されている。既に、米国・カナダ・オーストラリア・中国などでは、タイトサンドガスTight

sand gas(在来型ガスが貯留している地層よりも稠密な砂岩層の中に存在する天然ガス)に次いで重要な次代の資源として、大規模な商業生産が行われている。

1980年代後半からの米国の開発により、「炭層メタン」が、新たな非在来型資源の天然ガスとして有力視され世界が注目した。かつては、炭鉱の爆発事故の発生源として恐れられてきたが、石炭からメタンガスを回収する技術の開発により、むしろ重要な天然ガス資源とみなされるようになり、一部の炭田地帯ではボーリングにより資源採掘されている。既に、米国・カナダ・オーストラリア・中国などでは、タイトサンドガスTight

sand gas(在来型ガスが貯留している地層よりも稠密な砂岩層の中に存在する天然ガス)に次いで重要な次代の資源として、大規模な商業生産が行われている。日本でも、2016年から北海道夕張市で試掘が始まり、以後その膨大な開発費のため挫折を繰り返していたが、2023年4月29日、「ガス生産量が想定より大幅に少なかった」ことにより炭層メタンガス事業化を断念した。

非在来型資源天然ガス系では、(1)シェールガスShale gas(地下深部に層を形成する目の詰まった頁岩の間にある天然ガス)、(2)タイトサンドガス、(3)炭層メタン、(4)メタンハイドレートMethane hydrateなどが挙げられる。

タイトサンドガスは、米国ではガス生産量の約 22%を占める主要な資源であり続けることが想定され、主重要なガス資源になっている。主な埋蔵場所としては、テキサス州南部やロッキー山脈南部などがある。カナダでも開発が進み、アルバータ州やブリティッシュ・コロンビア州で、タイトサンドガスの多くが生産されている。2010年の段階で、カナダのガス生産量の約 4 割を占めていたが、2014年には在来型の生産量を抜き、2035年にはカナダのガス資源の約半分を担うまで拡大するようだ。

ただ、シェールガスやタイトサンドガス、炭層メタンなどの生産における最大の障害が、やはり費用対効果、その経済性にある。井戸を掘ってから、粘度低下のためガス燃料を利用して水を加熱して投入するなど、産出には最終的に多くの追加的なエネルギーの方がむしろ嵩みかねない。結果的に、生産時の CO2 排出量も在来型の資源開発と比べても多くなる。また、これらの資源の開発は陸上が主流となるため、環境問題化しやすい。

オイルサンドの場合、油を1バレル取り出すのに、その 2、3 倍必要となる水量確保に伴う経済性や、その後の膨大な排水の処理による水質汚染などの環境問題が、商業化に向けた生産プロセツに難題として立ちはだかっている。

目次へ

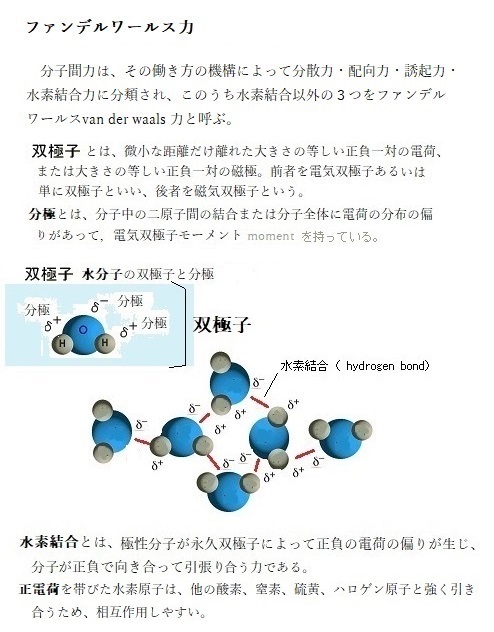

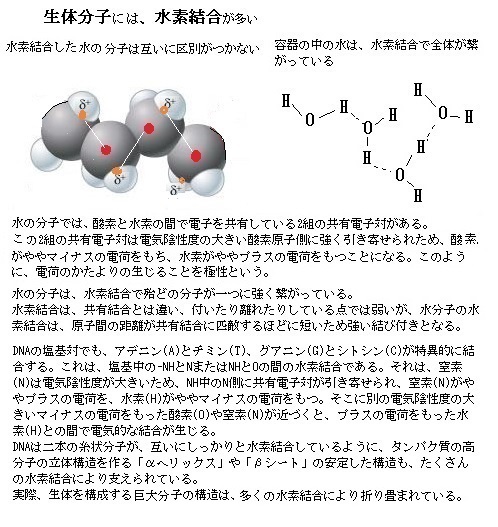

化学の定義では、クラスターとは「2個以上の分子又は原子がファンデルワールス力や水素結合など、比較的に弱い相互作用で集合したものをクラスターと呼ぶ。」と言う。液体の水は水素結合hydrogen

bondによりクラスターを形成している代表的な物質である。

化学の定義では、クラスターとは「2個以上の分子又は原子がファンデルワールス力や水素結合など、比較的に弱い相互作用で集合したものをクラスターと呼ぶ。」と言う。液体の水は水素結合hydrogen

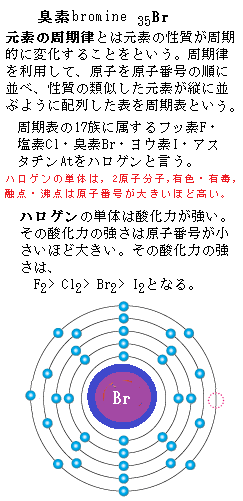

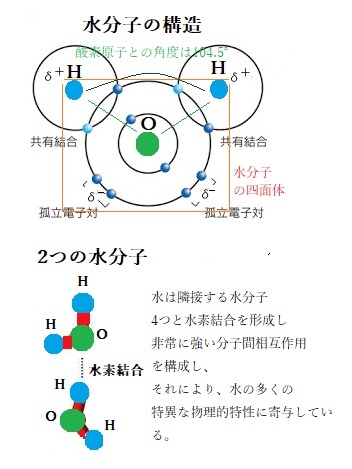

bondによりクラスターを形成している代表的な物質である。共有結合は、原子と原子の間で電子を共有してできる。このとき、原子の電気陰性度が大きい方に共有電子対が引きつけられ、電気的な偏りが生じることがある。F・O・Nは、Hと比べて非常に電気陰性度が高い。電気陰性度は自分の方に電子を引っ張る強さであるため、水分子を例にすると分子中に存在するHとOの結合に使われている電子はより電気陰性度の大きいO原子の方に引っ張られることになる。このような分子を、極性分子と言う。

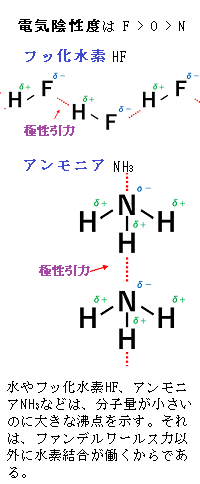

その極性分子の代表例が水分子で、水分子のHはプラス、Oはマイナス の電荷をわずかに帯びる。そのプラスとマイナスは引き合うから、水分子のHと他の分子のOが引き合う。それにより、共有結合ほど強くはないが、ファンデルワールス力よりも強い力で結び付く。その水素結合の引力は、一般的な極性分子間で働く静電気的な引力に比べるとずっと大きくなる。このように、水素原子を仲立ちとして、隣接する分子どうしが引き合う結合を、「水素結合」と言う。

それでも水素結合は、共有結合やイオン結合、金属結合よりはるかに弱いため、それらの化学結合により切断されやすい。

氷を液体の水に入れると、氷の方が浮いてしまう。それは、氷は水分子が水素結合(Hと別の

分子F・O・Nとの結合のことを水素結合、水分子の場合はOと結合)で結びつき、それには方向性があるため、水分子は折れ線構造になるため、固体になると隙間の多い構造になる。一方、液体のときには水分子は自由に動くことができるため、隙間が少なくなり、密度が大きくなる。

分子F・O・Nとの結合のことを水素結合、水分子の場合はOと結合)で結びつき、それには方向性があるため、水分子は折れ線構造になるため、固体になると隙間の多い構造になる。一方、液体のときには水分子は自由に動くことができるため、隙間が少なくなり、密度が大きくなる。水の密度が最大になるのは、4℃のときである。それより温度が下がると水素結合をする部分が増え、局部的な水分子の塊が生じる(クラスター構造)。それにより密度は減少する。逆に温度が高くなると、熱運動が激しくなるため分子間の空間が大きくなり、密度は減少する。この2つの効果が最小になるのが4℃であり、この時に密度が最大になる。

氷は圧力をかけると溶ける。これは普通の物質とは逆で、普通の物質は液体に圧力をかけると固体になる。

氷に圧力をかけると、水分子が水素結合で結びついた氷のすきまの多い構造が、ここに強い圧力により水素結合が切れてつぶれて液体になる。この性質を利用したのがアイススケートである。スケートの靴には金属のブレードがついていて、これをはいて氷の上に立つと、ブレードの下に大きな圧力が加わる。そうすると、氷が溶解して水になり、これが潤滑効果を生み滑ることができる。

目次へ

食物分子は、動物が生体物質を作るのに必要な原子の供給源となる。

食物分子は、動物が生体物質を作るのに必要な原子の供給源となる。動物は、必要なすべての有機分子を食物として摂取し、その化学結合により蓄えられたエンルギーを生命の支えとして生きている。食物源であれば、動物自体も含まれるが、その食物分子は、本来、植物を供給源とする。

生体が外界から摂取する地球上の酸素も、植物に由来する。植物があっての動物の登場であった。 つまり、植物は日光から直接エネルギーを獲得している。

動物が植物や植物を食べる動物を食べて得られるエネルギーも、すべて太陽に由来していることになる。

しかしメタン生成菌の機能は、実にシンプルで、酸素は不要、水素と二酸化炭素さえあれば生きられるとなれば、植物が誕生するはるかに遠い太古の地球に存在していたようだ。

地球上のメタンには、この微生物の活動によってつくられる生物起源のメタンの他に、地下での熱分解によって生成されるメタンがあるが、現在、天然ガス資源として利用されているメタンの約8割は、この熱分解起源のメタンだ。

グローバルなメタン収支で見れば、メタンの発生源としては、生物起源のメタンのほうが圧倒的で、全体の90〜95%を占めている。 次世代のエネルギー資源として期待されているメタンハイドレードも、そのほとんどは微生物起源だ。地球温暖化を促進する温室効果ガスとして悪者扱いされているが、そのほとんどが微生物の活動によって作られている。

「炭層メタンCoalbed methane」も、米国では、その4割はメタン生成菌が作ったものと考えられている。つまり、微生物の活性を高めて、石炭を積極的にメタンにすることができるようになれば、炭層メタンの増産につながる。 炭層メタンは、数百万年から数億年という長い時間をかけて、亜炭から褐炭、亜瀝青炭、瀝青炭、無煙炭と石炭化が進む過程で生成され、その中には微生物の活動によってつくられたメタンも多く含まれている。

千葉県茂原市の南関東ガス田から発見されたメタン生成菌は、単独で、石炭から直接メタンを生成する。メタン生成菌には、酸素は不要で、水素と二酸化炭素さえあれば生きられる。太古の地球から存在していたようだ。このメタン生成菌は、石炭の構成成分であるメトキシ芳香族化合物から、直接メタンを生成する。メトキシ芳香族化合物は、石炭層だけでなく、「ケロジェン」とよばれる堆積物中の有機物にも含まれている。ケロジェンは、植物や藻類など多様な生物に由来し、地球上で最も多く存在する有機物だ。その「ケロジェン」は、堆積岩中に存在する不溶性の(有機溶媒に溶けない)固体有機物で、生物の遺骸が海底や湖底に堆積した後、ケロジェンを経て石油になったと言う。石油・天然ガスの主要な根源物質であり、メトキシ芳香族化合物を利用するメタン生成菌は、炭層メタンだけでなく、さまざまな天然ガス資源の形成に寄与している可能性がある。 そのため、メタンを生成する新しいメタン生成経路の詳細については現在も研究中で、いまのところ、メタン生成菌がメトキシ芳香族化合物のメトキシ基を脱メチル化して酢酸を生成し、その酢酸を分解する経路と、二酸化炭素還元経路の2種類のメタン生成経路を介してメタンを生成するという仮説が有力となっている。

千葉県茂原市の南関東ガス田から発見されたメタン生成菌は、単独で、石炭から直接メタンを生成する。メタン生成菌には、酸素は不要で、水素と二酸化炭素さえあれば生きられる。太古の地球から存在していたようだ。このメタン生成菌は、石炭の構成成分であるメトキシ芳香族化合物から、直接メタンを生成する。メトキシ芳香族化合物は、石炭層だけでなく、「ケロジェン」とよばれる堆積物中の有機物にも含まれている。ケロジェンは、植物や藻類など多様な生物に由来し、地球上で最も多く存在する有機物だ。その「ケロジェン」は、堆積岩中に存在する不溶性の(有機溶媒に溶けない)固体有機物で、生物の遺骸が海底や湖底に堆積した後、ケロジェンを経て石油になったと言う。石油・天然ガスの主要な根源物質であり、メトキシ芳香族化合物を利用するメタン生成菌は、炭層メタンだけでなく、さまざまな天然ガス資源の形成に寄与している可能性がある。 そのため、メタンを生成する新しいメタン生成経路の詳細については現在も研究中で、いまのところ、メタン生成菌がメトキシ芳香族化合物のメトキシ基を脱メチル化して酢酸を生成し、その酢酸を分解する経路と、二酸化炭素還元経路の2種類のメタン生成経路を介してメタンを生成するという仮説が有力となっている。

メタンの起源は古くから研究が続けられているが、今でも議論されるテーマである。メタンCH4は、人為的な地球温暖化に関して二酸化炭素CO2に次ぐ影響力があり、大気中でメタンが増加すると、それ自体により、温室効果の原因になる。また、対流圏のオゾンや成層圏の水蒸気への影響を介した間接的な効果も働く。そのため、過去の温度変化へのメタンの寄与を合計するとCO2の約58%にも相当すると言われている。

基本的には複雑な構造の有機物が酸素不足の状態で分解される時にメタンが作られる。例えば、自然起源の湿原は、大部分が水浸しの嫌気条件(酸素O2が少ない)にあり、その還元性の環境の下で、酸素を使わず原料になる有機物からエネルギーを得ているメタン生成細菌が活動して多量のメタンCH4が生成されている。

北半球の高緯度に分布する広大な湿原やツンドラからは、温暖化に伴う永久凍土の融解により大量のメタンを放出している。1,000kmのスケールにわたる世界最大規模の湿地がある西シベリアや、カナダ北東部の大きなハドソン湾岸の低湿地は現在もメタンの大きな放出源となっている。

シベリアのほとんどが凍土地帯である。地下数百mから数mの厚さで一年中土地が凍っている。地球温暖化により凍土が融け始めることが予想される。気温上昇が常態化すれば、地盤が緩み針葉樹木が倒れる。樹木帯が減少すれば、日光で大地が直接温められ更に融ける。やがて湿地帯が拡大すれば、土壌有機物として蓄積されてきた炭素がメタンとなって大気中に放出される。

この一帯の年間降雨量は乏しい。現在の森林は凍土から徐々に水分を補給されて維持されている。やがて、凍土が一気に融けて湿地化すれば、水分の補給が絶たれ最終的にはシベリアは乾燥化する。乾燥化して樹木帯の喪失が増大すれば、炭素の固定能力は当然衰える。結果、蓄積されているメタンは二酸化炭素となって大気中に放出され温暖化が加速する。人為的な地球温暖化に対して二酸化炭素に次ぐ寄与を持っており、過去の温度変化へのメタンの寄与を合計すると二酸化炭素の約58%にも相当すると考えられている。

温室効果ガスgreenhouse gas(GHG)は、地球が熱を大気圏外へ放出するのを妨げる。地球に熱がこもれば、地球温暖化が進む。太陽からの地球への入射する光のエネルギー量と黒体輻射による地球から出て行くエネルギー量がバランスする温度が、-18℃であることが測定されている。つまり地球の最表面から出て行く光は-18℃であれば、地球が放射する光の波長の範囲は、3μmから50μm程度となる。言わば、この波長領域付近の光を吸収する二酸化炭素CO2、メタンCH4、亜酸化窒素N2Oなどが温室効果ガスGHGとなる。

温室効果ガスgreenhouse gas(GHG)は、地球が熱を大気圏外へ放出するのを妨げる。地球に熱がこもれば、地球温暖化が進む。太陽からの地球への入射する光のエネルギー量と黒体輻射による地球から出て行くエネルギー量がバランスする温度が、-18℃であることが測定されている。つまり地球の最表面から出て行く光は-18℃であれば、地球が放射する光の波長の範囲は、3μmから50μm程度となる。言わば、この波長領域付近の光を吸収する二酸化炭素CO2、メタンCH4、亜酸化窒素N2Oなどが温室効果ガスGHGとなる。(すべての振動数を吸収・放出する理想的な物体を黒体とし、この黒体から放射される光を黒体輻射とした。輻射とはエネルギーを電磁波として他の物体に伝えるものである。すべての物体は、自身の持つ熱を電磁波として放射し続けている。温度が上昇するにつれ放射されるエネルギーも大きくなり、電磁波であるから光ってみえるようになる。その放出される電磁波の波長分布・振動数分布はその物体によって決まる。)

メタンは、30億年ほど前には地球大気の主成分の1つだったという説がある。基本的にそのほとんどは、グローバルな対流圏オゾン層の濃度を維持するのにも寄与しており、その反応によって消滅していたが、一部は湿原とは別の乾燥した酸素が豊富な土壌中で微生物に利用されている。産業革命前までは、地表からの放出量と大気中での消滅量が釣り合っていたため、大気中の濃度はほぼ一定していた。

メタンは、主に大気中の・OHヒドロキシルラジカルhydroxyl radical(非常に反応性が高い不安定な分子)と反応し消失する。対流圏では、オゾンの反応性が高くて不安定なOHラジカルを生成させるが、このOHラジカルが温室効果ガスGHGを分解するが、メタンCH4であれば分解されるまでに5~10年かかる。

hydroxyl radicalはヒドリキシ基(水酸基)に対応するラジカルである。活性酸素と呼ばれる分子種の中で最も反応性が高く、最も酸化力が強い。糖質やタンパク質、脂質など、あらゆる物質と反応するが、通常の環境下に長時間存在することができず、生成後に速やかに消滅する性質がある。

東南アジアを中心に営まれている稲作では、人工的な湿原とも言える水田が、大きなメタン放出源となっている。同様に牛や羊などの家畜飼育も大きな要因になっている。メタンの発生源は、主に湿原20%、水田19%、家畜の消化管内発酵14%などとする資料も見られる。白アリや、牛・羊・山羊・鹿などの反芻動物の消化管内発酵などでは、摂取した植物を胃腸に棲む微生物が分解する際にメタンが作られる。そのメタンガスをゲップとオナラで放出するから温室効果を高める。ヒトもまた消化器官内で生産したメタンCH4を排出している。

農業に関する放出は、産業革命前からあったが、近年の人口増加や食生活の変化が大幅な放出の増加となっている。メタンの総放出に占める人為起源の寄与は半分に近く、それを抑制することは温暖化対策として必要かつ効果的である。ただ、水田や家畜の管理による対策は、食料増産との兼ね合いも考えなければならない。また、化石燃料採掘に伴う漏出の抑制は技術的にも可能性があるが、当然コストのかかる対策であり、発展途上国などでどこまで徹底できるかは未知数である。

一般的には、メタンは、過去に生息していた生物を起源とするものと考えられている。一方、生物の関与していない非生物起源のメタンは、海嶺で噴出する熱水などが知られているが、そこではメタンの材料となる有機物が少ないことや、海水に多量の酸素が溶存しているためメタンができにくい。意外にも、水が豊富にある海洋からのメタン放出は無視できるほど小さい。

一般的には、メタンは、過去に生息していた生物を起源とするものと考えられている。一方、生物の関与していない非生物起源のメタンは、海嶺で噴出する熱水などが知られているが、そこではメタンの材料となる有機物が少ないことや、海水に多量の酸素が溶存しているためメタンができにくい。意外にも、水が豊富にある海洋からのメタン放出は無視できるほど小さい。メタンの融点は摂氏-183℃、沸点は摂氏-162℃と非常に低い。常温常圧では無色・無臭の気体になる。

メタンCH4は、1個の炭素原子に4個の水素原子が結合して炭化水素化合物の一種である1個のメタン分子を作る。その分子は炭素を中心とした正四面体構造を形成する。通常、最終的にメタンは、酸素と反応(酸化)して二酸化炭素もしくは一酸化炭素と水に分離する。

メタンCH4の完全燃焼の化学反応式は、

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

不完全燃焼の化学反応式は、

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O

メタンにとっては酸化した状態の方がより安定するから、安定化の方向に急激に進む。その際の余ったエネルギーを燃焼熱として放出する(アインシュタインの相対性理論から導かれた E=mc2)。

目次へ

多くの構成要素が関係をもって全体を構成しているものを、「システム」と言う。そのシステムの構成要素が「サブシステム」である。地球の環境自体も大きなシステムである。その地球自体を構成するサブシステムは,大気・海洋・地殻・マントル・核などである。

地球の環境は、主に、大気圏・水圏・雪氷圏・陸域、および生物圏の5つのサブシステムからなっている。

固体でできた核・マントル・地殻をまとめて 「地圏」と言う。

液体の水の部分は「水圏」と呼ぶ。水圏には海洋,河川水,地下水が含まれる。また、水が凍る氷床や万年雪は 「雪氷圏」と呼ぶ。

地圏のごく表層には土壌がある。植物は土壌に根を生やして森林や草原を作る。森林や草原などの生態系にはさまざまな動植物が生息している。地圏の表層部・水圏・大気圏は生物で満ち溢れている。それで「生物圏」とも言う。

地球の生物圏は、さまざまな生態系からなる。生態系は、その地域の「生物群集」と、それを支える水・空気・栄養分などからなる。「生物群集」は、さまざまな「生物種」からなる。人類は動物を狩猟したり植物を採集したりするために、対象となる生き物を特定する必要があるため種を命名してきた。

ダーウィンCharles Darwinは、「種と呼ぶ生物群はいずれも、もとは祖先種の変種として出発した。時の経過とともに自然淘汰が作用し、適応できない変異個体は消え去った。その一方、変種の中には劇的に変動する生息環境に、より適応するようにさらに変化を重ねる。その結果、もとの変種は他とは大きく異なるようになる。こうした進化の過程を踏まえて種と呼べるものが形作られる。」と言う。

「生物圏」を取り巻いているのが、「大気圏」と「地球磁気圏」である。「地球磁気圏」とは、宇宙空間の中で地球の磁場の力が及ぶ領域である。地球はもともと磁場を持っており、まるで地球の中に1本の棒磁石があるような形をしている。この磁場を「地磁気」と呼ぶ。

現在の地球の半径6,371 km、主に地表から地殻(約0~40 km)・マントル(約40~2,900 km)・外核( 約2,900~5,200 km)・内核( 約5,200 ~6,371 km)の4つの領域がある。地表は約30 ℃、マントルは1,700℃~22000 ℃、外核2,200℃~5,000℃・内核5,000℃~5,500℃、地球の中心は364万気圧・5,500℃という超高圧高温状態でである。この温度差があるために地球内部で対流が起こり、その対流が地球磁場を発生させる原因とされている。内核は高温下でありながら、主に鉄を主成分とする固体であり、現在では外核における対流が地球磁場をつくるエネルギーとなっていると考えられている。地球の形成過程の初期には、外核・内核全体が液体であったが、冷却によって結晶化が始まり、固体の内核が出現したと考えられている。

東京工業大学理学院地球惑星科学系の太田健二講師のグループは、兵庫県佐用郡佐用町にある大型放射光施設(SPring-8)の実験結果から内核の誕生年代は今から約7億年前と導き出した。

(SPring-8は、2023年04月07日、高エネルギーのシンクロトロン放射光を利用して、福井県産の恐竜の骨化石に残された骨組織を、非破壊で可視化することに成功した。恐竜骨組織の観察は、恐竜の死亡時年齢・成長速度・代謝などの手がかりとなり、近年の恐竜研究で幅広く活用されている。)

つまり地磁気の大部分は、地球内部の外核といわれる部分で発生している。そこは鉄が主成分となっており、巨大な圧力と高温のため溶融状態になり、この導電性の高い鉄の流体運動により生じる電流により「地球内部磁場」が発生するものと考えられている。地上で方位磁石を用いたとき、常にN極が北方向を指すのはこのためである。その地球の磁場に、太陽風が吹き込んでいるため、その影響から太陽方向の昼側では磁場が潰され密度が高まり(地球磁気圏)、反対の夜側は彗星の尾(磁気圏尾部)のように伸びるので密度が薄くなる。

つまり地磁気の大部分は、地球内部の外核といわれる部分で発生している。そこは鉄が主成分となっており、巨大な圧力と高温のため溶融状態になり、この導電性の高い鉄の流体運動により生じる電流により「地球内部磁場」が発生するものと考えられている。地上で方位磁石を用いたとき、常にN極が北方向を指すのはこのためである。その地球の磁場に、太陽風が吹き込んでいるため、その影響から太陽方向の昼側では磁場が潰され密度が高まり(地球磁気圏)、反対の夜側は彗星の尾(磁気圏尾部)のように伸びるので密度が薄くなる。宇宙空間に広がる「地球磁気圏」が、太陽から放出された高エネルギー粒子の流れ(太陽風solar wind)を受け、地球が高エネルギー粒子に直接さらされないように守っている。この地球磁気圏によって生物に有害な太陽風(たいようふう)を遮断し、地表で多くの生物が活動できる「生物圏」を形成させた。太陽から吹き出している「太陽風」は、コロナガスの流出が源となる。その実態は電子や陽子などの高速の「荷電粒子の流れ」である。コロナ中のガスは、高温のため電離していてプラズマとなっている。地球の周辺では秒速200kmから800kmに達するまさに凄まじい太陽風は、太陽系を超えて約150億km(太陽と地球の距離の100倍)の彼方で、星間ガスと衝突し、太陽を中心とした球状の終端衝撃波を形成するまで驚異的な勢いで吹き渡る。

太陽から流出する太陽風の勢力圏を太陽圏と呼ぶが、地球磁気圏の様々な現象を考える上で非常に重要な役割を果たしている。特に地球や木星、土星などでオーロラが光るのも、太陽風の影響が深く関わっている。

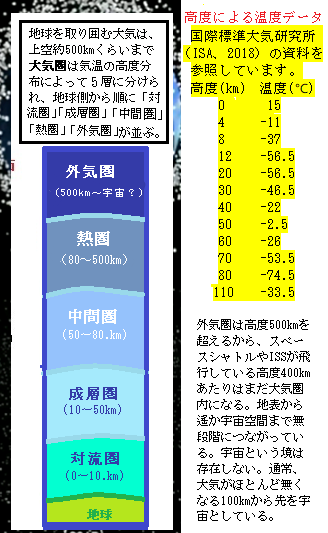

大気圏は気温の高度分布によって、地球側から順に対流圏・成層圏・中間圏・熱圏・外気圏の5層に分けられており、太陽からの「太陽風」による強い影響下にある。特に、外気圏は高度500kmを超える、その地球環境は最も不安定で急速な太陽風の変動に晒されるサブシステムである。

地球の直径12,742kmと比較すれば、はるかに薄く、大気圏はリンゴの皮のようなものである。リンゴの皮と同様、地球の大気圏からの苛烈な宇宙からの脅威を、漸く紙一重の差で守り抜いている。

地球の大気は、15kmの高度で圧力が地上より1/10になる。30kmの高度となれば地上の1/100になる。地球大気の主成分は窒素・酸素・水蒸気・アルゴンargon(Ar)である。この大気中に土壌・海洋・火山や樹木などからいろいろな気体が放出されている。人間も様々な気体を大気中に放出している。特に産業革命以降の産業・農業・交通などの活発化により、地球大気へ様々な人為を起源とする微量であるが環境変化への影響が多きい気体を放出する量を増やし続けている。大気中の化学成分の西暦1750年以降の濃度変化では、二酸化炭素CO2が石油などの燃焼により放出され、メタンCH4および一酸化二窒素N2Oは農業などにより放出量を増やしている.。

目次へ

地球は、太陽エネルギーの70%を吸収し、大気の温度を上昇させている。残りの30%は宇宙空間に反射している。

「オゾンO3」は酸素原子が3個結合した分子である。殺菌効果があるが、人体にも有害な不安定な物質で、酸素原子2個から成る酸素分子O2が他の酸素原子1個と結びつくことにより発生し、そのオゾンO3が光を吸収したり他の酸素原子0と結びついたりすれば2つの酸素分子O2となって安定する。対流圏の上層にあたる成層圏中に微量に存在するオゾン層は、濃度が最大となるのは高度約20kmあたりである。誕生直後の原始地球の大気にはオゾンはなかった。

「オゾンO3」は酸素原子が3個結合した分子である。殺菌効果があるが、人体にも有害な不安定な物質で、酸素原子2個から成る酸素分子O2が他の酸素原子1個と結びつくことにより発生し、そのオゾンO3が光を吸収したり他の酸素原子0と結びついたりすれば2つの酸素分子O2となって安定する。対流圏の上層にあたる成層圏中に微量に存在するオゾン層は、濃度が最大となるのは高度約20kmあたりである。誕生直後の原始地球の大気にはオゾンはなかった。25~27億年前頃から、光合成を行う細菌や藍藻などの活動が活発となり、酸素が大量に発生するようになった。この頃、海水や石灰砂が堆積して成長したシアノバクテリアcyanobacteriaと呼ばれる藍藻類の化石が、ストロマトライト(縞状鉄鉱層)であった。ストロマトライトは、地球上の様々な場所で光合成を行ない、大量の酸素を作り出した。その37億年前の生命活動の痕跡が、小さな構造物であったが、グリーンランドの雪解けによって露出した地層から発掘された。

海水中の鉄を酸化してストロマトライトstromatoliteをつくりながら、光合成によって増加した酸素は、やがて海水中で飽和状態となり、10億年くらい前から大気中の酸素濃度を上昇させた。大気中の酸素が増えるにつれて、太陽からの紫外線と酸素が反応してオゾンができた。やがて、大気の上層部でオゾン層が形成され始めた。オゾン層が増えるにつれ有害な紫外線を遮られ、生物が上陸する条件が整っていった。やがて、地球上で生命が誕生し、その進化の過程で生物圏が形成され始めた。

ストロマトライトを作るシアノバクテリアは、1日に1枚のストロマトライトの層をつくり、太陽の南中高度(太陽が真南に、一番高く上がったときの地平線との間の角度)の季節変化に伴って、1年で1周期のカーブを描く。 8億5千万年前のストロマトライトについて、その一周期の層数を数えたところ、その当時は1年が435日であったことが分かった。今現在もストロマトライトは作られている。西オーストラリアのシャーク湾には、直径50~60cmの巨大なまこのような黒い岩体のストロマトライトの群生があり、20億年以上も前から変わらず、海中でポコポコと酸素の泡を吹き上げている。

シアノバクテリアは、藍藻(ラン藻)とも呼ばれる原核生物で、酸素を発生させる光合成を行う。やがて、真核細胞の祖先との内部共生によって真核細胞に取り込まれる。それが植物の葉緑体の祖先となった。原核生物から植物に至る光合成の進化を考える上でも、非常に重要な生物と言える。

人間を含めて生物が住むところを生物圏と呼びが、植物・動物・菌などあらゆる生物は地球の表面 の海(水圏)、陸域、大気(大気圏)のどこかに住んでいる。それは地球の半径の300分の1以下、20kmというとてもわずかな層にすぎない。今日の環境破壊は、まさにこの薄い生物圏biosphereのみで起こっている。そのごく薄い層であるが、地球は約46億年かけて、大気成分を、窒素78%、酸素21%、二酸化炭素0.04%とし、全地球平均気温15℃という生物が生存する上で好条件となる環境を形成した。

特に、陸地の植物は、その根で地中の水(H2O)を葉に吸い上げ、その葉の裏側にある気孔から空気中の二酸化炭素(CO2)を吸入し、葉緑体の働きで、その二つの無機物を原料にし、太陽の光をエネルギー源として光合成を行なう。植物は、その光合成によって、自らの生存に必要な有機物を作り出す過程で、空気中に酸素(O2)を放出する。

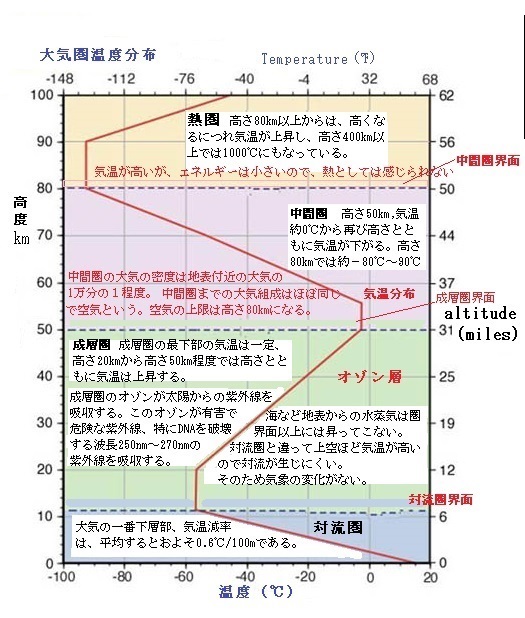

地球に降りそそぐ太陽エネルギーは、大気よりも地表面で吸収される量の方がはるかに多い。そのため、大気は地表面に近い層から温められる。上層と下層の大気の交換すなわち対流が起こる。その対流が活発なため、上空ほど気温が低下する。地上から高さ10~16kmまでの大気の層は、対流圏Troposphereと呼ばれる。「tropos」は「回転turn、混合mixing」といった意味をもつギリシャ語を語源にしている。対流圏内では空気の上下攪拌が行われている地表と成層圏の間に位置するsphere(天球・領域)である。成層圏との境界は対流圏界面と呼ばれる。対流圏の一つの特徴は、鉛直方向の気温減率(気温が低下する割合)が大きいことである。すなわち高度とともに気温が著しく低下する。平均的な気温減率は100mにつき約0.65℃であることが知られている。雲や降水などの天気現象は対流圏で起こる。

地球に達する太陽エネルギーの約半分を可視光線で、残りのほとんどは赤外線である。地球は、受け取った太陽エネルギーを赤外線として宇宙に放射している。

大気が受け取る正味の放射エネルギーは、低緯度では正で、高緯度では負となり、この放射の効果によって低緯度と高緯度の間に気温差が生じる。

対流圏の気温は熱帯の方が極域より暖かいので膨張するため、対流圏上層の高度は赤道域の方が高くなる。それが、上空の同じ高さで比べれば、熱帯の方の気圧が高いので、上空に気圧場ができる。高気圧から低気圧に向かってはたらく力(気圧傾度力)と地球の自転によってはたらく力(コリオリ力force de Coriolis)とがバランスする地衡風(ちこうふう)は西風となる。特に、南北温度傾度が大きいところの上空では、格段に西風が強くなり、ジェット気流と呼ばれる。そのジェット気流は、対流圏界面付近 で最大となっている。この西風により、中緯度の高・低気圧は西から東へ移動することが多くなる。

(フランスの数理物理学者ガスパール=ギュスターヴ・コリオリGaspard-Gustave Coriolisは、1828年、回転する物体の運動には、遠心力以外に「コリオリ力」、つまり、その移動する方向に直角に慣性力が働き、それは回転する角速度と、その環境下で移動する物体の速度に比例することを示した。 )

対流圏より上では、上空に向かって気温の低下率が小さいか、 逆に気温が上昇するようになる。このような気温分布の大気では、対流が起こりにくく、成層圏と呼ばれている。また、成層圏と対流圏の境界を対流圏界面と言う。つまり、成層圏ではオゾン濃度が高く、オゾンが紫外線のエネルギーを吸収して大気が加熱されることが、成層圏形成の主因となっている。

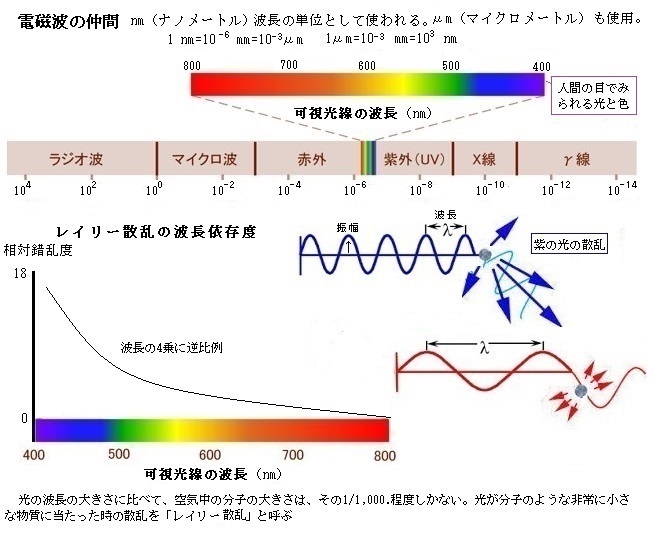

対流圏より上では、上空に向かって気温の低下率が小さいか、 逆に気温が上昇するようになる。このような気温分布の大気では、対流が起こりにくく、成層圏と呼ばれている。また、成層圏と対流圏の境界を対流圏界面と言う。つまり、成層圏ではオゾン濃度が高く、オゾンが紫外線のエネルギーを吸収して大気が加熱されることが、成層圏形成の主因となっている。光のエネルギーは、ε=h(c/λ)で示される。

(h=プランクの定数、c=光速、λ=波長)

エネルギーは波長に反比例する。従い紫外線のように波長が短い光ほど大きなエネルギーを持つ。近年では、高出力の紫外線LEDも開発されている。

紫外線は波長が短く周波数が高い。曇っていれば、振動数が大きい紫外線は散乱するが、その高いエネルギーにより、日焼けを起こす。 これは「光は光子としての粒子と、波としての電磁波、そのの両方の性質を持っている」ことに起因する。振幅が小さいが、光という化学的エネルギーが加ることで、振動数が大きい紫外線のエネルギーは、人の肌を刺激する。

空によく見かける対流性の雲が見られる対流圏の上に位置する高度約10~100kmの大気、上空から熱圏・中間圏・成層圏を形成する全体を中層大気と呼ぶ。太陽風が地球の大気圏に突入すると、最初に中間圏という極めて空気の薄い層を通過する。太陽の光には広い範囲の波長の光が含まれているが、波長の短いものほど気体に吸収されやすいために、中間圏を通る間に波長が280nm以下の光がほとんど吸収されてしまう。

その後、光は成層圏(約10~50km上空)という中間圏よりは空気の濃い層を通過する。ここでは、酸素分子が波長200nm~240nm程度の光を吸収してオゾンが発生させ、そのオゾンが波長300nm~320nm程度の光を吸収する。波長の短い振動数が高い光子のエネルギーを吸収することによって成層圏の空気は暖められる。

高度20kmより上空では、強い紫外線により酸素分子が分解して酸素原子となり、それがまわりの 別の酸素分子と結合してオゾンが生成される。その一方では、オゾンは酸素原子と反応して2つの酸素分子に変化し、消滅する。 自然界のオゾンはこの生成と消滅のバランスにより濃度が保たれている。

大気中のオゾンは成層圏(約10~50km上空)に約90%存在しており、特に高度約25㎞で最も密度が高くなる。このオゾンの多い層を一般的にオゾン層と言う。その成層圏オゾンが、太陽からの生物に有害な紫外線を吸収し、地上の生態系を保護している。また成層圏オゾンは、紫外線を吸収することで成層圏の大気が暖められ、それにより地球の気候の形成に大きく関わる。ただ、高度20kmより下では、ほとんどオゾンは生成されないが、成層圏内の大気の流れによってオゾンが運ばれて行く。それら上空に存在するオゾンを地上に集めて、計測気体の基準状態(0℃、1標準気圧)の体積は、約3mm程度の厚さにしかならないと言う。このような僅かなオゾンで、有害な紫外線を防いでいる。もし、このオゾン層がなかったら、紫外線(10 - 400 nmの波長)の中には波長260nm付近の「殺菌線」と呼ばれる強い殺菌力を持った電磁波があるため、この地球上には動植物はおろか菌1個も生存できなかったと言われている。

上空50km付近の成層圏界面の気温が上昇するのも、オゾン層が太陽の紫外線を吸収し、その高さ付近の大気を暖めるからである。オゾン層で波長が280nm~315nmの光を吸収するため、地表面では波長が315nm以下の光は、非常に弱められて届くことになる。波長315nm以下の強い光は、人間が浴びると皮膚ガンや白内障などを引き起こすなど、多くの生物にも有害となる。オゾン層こそが「生物圏」を守っている。

気象現象が激しい対流圏では、太陽光で空気は暖められ上昇するが、地表面から遠ざかり空気が薄くなるため、高度が上がるにつれ気温は下がる。高さ10㎞を超えると空気の中にオゾンが含まれるようになると太陽からの紫外線を吸収して温度が上がる。

運動している 1 つ 1 つの分子はそれぞれ運動エネルギーを持っている。気体分子 1 個の運動エネルギーの平均値は、絶対温度と比例関係にある。液体の場合は比例関係ではないが、絶対温度が大きくなるに従って運動エネルギーが大きくなるという関係がある。成層圏の上部には、オゾン層が存在するため、成層圏の気温が高くなるが、50kmを超えて中間圏(約 50 km~約 80 km高度)に入るとオゾン効果はなくなる。約80 km~約90 kmの高度は、中間圏界面と呼ばれ気温は高度とともに低下し、この層の上部の約90 kmの高度が最低気温になる。

中間圏界面よりも上の大気の層を熱圏thermosphereと呼ぶ(thermosとは、ギリシャ語で「熱」を意味する「Therme」に由来)。上空約80kmから約400kmまでの間になる。80km以上からはまた高くなるにつれ気温が上昇し、高さ400km以上では1,000℃にもなっている。熱圏(ねつけん)では、太陽風に含まれる短波長の電磁波や磁気圏で加速された電子のエネルギーを吸収することにより、温度が上昇する。また、ここでは酸素原子や窒素原子が太陽風の紫外線やX線のエネルギーを吸収して高温になる。その温度は2,000℃相当まで達することがある。この現象を地球の高緯度地域では、オーロラ現象として眺める。オーロラは、熱圏の最下部(高度90km~130km)で、大気の原子に太陽から飛び出した荷電粒子の水素原子核(陽子)や電子が衝突して発光する現象である。日本でも、記録では江戸時代に長崎でも見えたと言う。日本のような場所で見られるオーロラを「低緯度オーロラ」と呼ぶ。低緯度オーロラは、北の空が淡く赤くなる程度なので、闇夜でないと見られない。

熱圏の大気の密度は大変に小さく、高さ450kmで地表の1兆分の1、高さ800kmでは100兆分の1でしかない。このように小さな密度では、気温が高いといってもエネルギーは小さい。そのため熱としては感じられない。それで、高さ300km程度を飛んでいるスペースシャトルそのものや、スペースシャトルから船外活動をしても熱せられることはない。つまり、気温は大気を構成している原子・分子の速さで決まり、熱圏では猛烈な速さで原子・分子が動き回っているが、その数が少ないのでエネルギー的には小さい。

太陽に近いからではなく、成層圏内のオゾン層にたまった紫外線の影響で温度が上がる。分子の平均運動量として温度は定義される。このことから、熱圏のような分子の密度が地表と比べて極めて低い場所では、実際に大気から受ける熱量は小さく、熱さは感じられない。

学術的には、スペースシャトルや国際宇宙ステーションInternational Space Station(ISS)が飛行している高度400kmあたりは、まだ大気圏内になる。NASAではスペースシャトルが地球帰還時に高度を下げてきて高度120kmに達すると大気圏再突入Entry Interface(EI)と呼ぶ。これは、大気による機体の加熱が始まるあたりである。実際、地表から遙か宇宙空間まで無段階につながっている。どこからが宇宙かという境は実在しない。

熱圏thermosphereになると、大気の組成は空気の組成と異なり、分子よりも窒素原子や酸素原子の形で存在する。この原子が太陽の紫外線やX線を吸収して高温になる。また、紫外線を吸収することによって、原子は電離してイオン化して、マイナスの電子とプラスの陽子になる。この電子イオンや陽子イオンの密度が高い部分を電離圏(電離層)と言う。オーロラは熱圏の最下部(高度90km~130km)で、大気中の原子に太陽から飛び出した荷電粒子(水素原子核の陽子や電子)が衝突して発光する現象である。

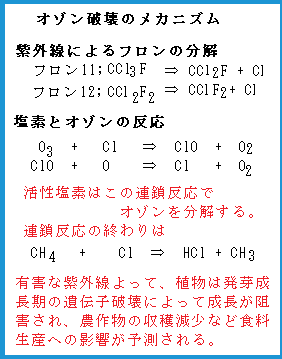

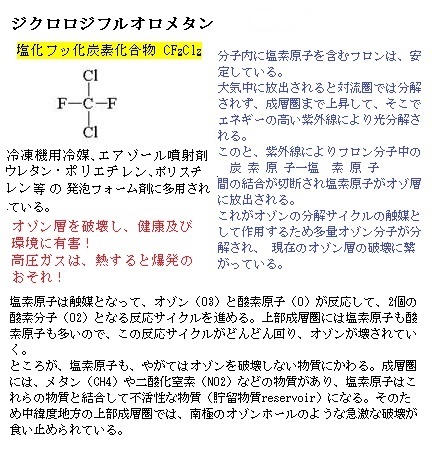

フロンは、フルオロカーボンfluorocarbon(フッ素と炭素の化合物)の総称で、CFC(クロロフルオロカーボンchlorofluorocarbon)-12は、オゾン層破壊物質である塩化フッ化炭素化合物(CFCcompounds)の一種で塩素chlorineと結合するジクロロジフルオロメタンdichlorodifluoromethane(CF2Cl2)である。

フロンは、フルオロカーボンfluorocarbon(フッ素と炭素の化合物)の総称で、CFC(クロロフルオロカーボンchlorofluorocarbon)-12は、オゾン層破壊物質である塩化フッ化炭素化合物(CFCcompounds)の一種で塩素chlorineと結合するジクロロジフルオロメタンdichlorodifluoromethane(CF2Cl2)である。(fluoro- ; フッ化、fluoridation ; フッ素添加、di; 2つ・2重・2倍の接頭語、chloride;塩化・塩化物・塩化化合物などの意味)

現在、地球規模の問題として、成層圏オゾン層破壊、地球温暖化、大気環境汚染など多くの大きな課題がある。成層圏オゾンは1970(昭和45)年ごろから10年で3パーセント程度の割合で減少している。

1970年は、日本の高度成長に伴い、全国的に公害が社会問題として取り上げられた。そんな中、日本万国博覧会が大阪で開催され、銀座では歩行者天国が始まった。また、作家の三島由紀夫の割腹自決や、よど号ハイジャック事件なども世間を驚愕させた。

成層圏オゾンの減少は、CFC-12の濃度の増大とほぼ同期している。成層圏オゾンが減る原因は、人間が大気中に放出したフロンのためであった。フロンは、天然には存在せずに、人類が合成した化学物質である。エアコンの冷媒、精密部品の洗浄剤、スプレーの噴射ガスなどに多量に使用されてきた。フロンは非常に化学的に安定している。大気中に放出されたほとんどの気体物質は、対流圏大気中のOHラジカルと反応して除去されるが、フロンはOHラジカルと反応しない。また、フロンは250nmより短い波長の光を吸収するが、300nmより長い波長の地上付近の太陽光では光分解されない。

フロン・代替フロンやその他の化合物、CFC-11やCFC-12などは、大気圏内では、50~100年程度の非常に長い寿命を持つ。地上で放出された気体が高度10km以上の成層圏まで拡散して行くのには数年かかる。しかしながら、寿命の長いCFC化合物などは安定しているので対流圏にどんどん蓄積して、成層圏まで拡散してゆく。

これらはいずれも大気圏の問題でもあるが、地球環境問題のメカニズムの解明のなかで、光が中心的な役割を果たしていることがわかってきている。これらの微量成分は、大気全体の0.1パーセントを占めるに過ぎない。その微量成分が光との相互作用を通じて、地球環境を大きく変えようとしている。

地球をとりまくオゾン層は、太陽光に含まれる有害な紫外線(100-400nm)の大部分を吸収し、われわれ生物を守っている。

一方、代表的なフロンであるCFCは、冷媒・洗浄剤・発泡剤などに広く利用されてきたが、いったん大気中に放出されると成層圏にまで達し、そこで強い紫外線を浴びて塩素を放出してオゾン層を破壊する。フロンは極めて安定した物質で対流圏では分解されない。その放出されフロンが、対流圏に広がり、熱帯の上昇気流によって成層圏に入り、成層圏 の様々な高度を通って極域に届くと、強い紫外線によって分解され、塩素原子Clを放出する。塩素原子は触媒となって、オゾン(O3)と酸素原子(O)が反応して、2個の酸素分子(O2)となる反応サイクルを起こす。上部成層圏には活性塩素原子も酸素原子も多いので、この反応サイクルが促進されオゾン層が破壊される。

現状でも、地上に達する紫外線の照射量が増加すれば、目の水晶体が過度の紫外線を受け活性酸素が発生させ、これによって水晶体の細胞内に含まれているタンパク質を酸化され、それが白内障の原因となる。しかも紫外線はその進行を速める。

紫外線には、直接届く「直達光」、空気中で散乱して届く「散乱光」、地面に反射して届く「反射光」がある。そののため、紫外線を完全に遮断することは困難である。その紫外線が、肌に侵入すると肌の弾力を保つコラーゲンや、そのコラーゲン同士を結びつけるエラスチンが破壊され、その結果、たるみと皺が多くなる。しかも、肌の表面に炎症を引き起こし、黄赤色または黒褐色の色素メラニンを多量に分泌させることでシミやそばかすを増やす。その分泌されたメラニン色素の酸化作用は、肌の色を黒くする。

また、紫外線は殺菌灯として利用されている。生物の生存を制限する大きな環境因子であれば、生態系への悪影響は免れない。

しかしながら、塩素原子もやがてはオゾンを破壊しない物質に変わる。成層圏には、メタンCH4や二酸化窒素NO2などの物質があり、塩素原子はこれらの物質の水素・メタン・窒素化合物などと反応し塩化水素やクロリンナイトレートなどのオゾンと直接反応しない「塩素貯留物質Chlorine Reservoir」となり、不活性な貯留物質reservoirとなる。そのため中緯度地方の上部成層圏では、南極のオゾンホールのような急激な破壊が抑止される。

北極や南極の極域上空の成層圏では、太陽光が射さない冬季(極夜polar night)の間に、極点を中心に非常に気温の低い大規模な気流の渦を発達させる。これを極渦(きょくうず)あるいは極夜渦という。高度20km付近では、極渦の内側と外側の空気は混合しにくい状態であるが、極渦の内部では空気の下降運動が生じる。このような大気の動きの中で気温が-80℃くらいまで冷やされると、それまでガス状だった大気中の水蒸気や硝酸HNO3・硫酸H2SO4などが氷粒子化し雲を形成する。これが極域成層圏雲Polar Stratospheric Clouds(PSC)である。通常、塩素の大部分は、下部成層圏ではオゾン層を破壊する作用のない塩素化合物の「塩素貯留物質Chlorine Reservoir」として存在しているが、極域成層圏雲の表面での特殊で不均一な化学反応により、塩素ガスが大気中に大量に放出される。

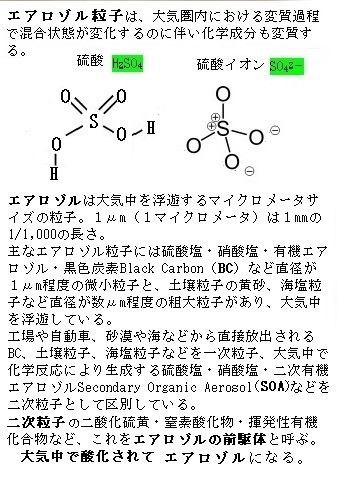

気象庁気象研究所の足立光司主任研究官のグループは、2022年7月11日、地上8km付近の対流圏で採取したエアロゾルaerosol(微粒子)から隕石成分を検出したと発表した。隕石が大気との摩擦で溶融分裂し、大気中の硫酸塩粒子に取り込まれていた。地球には毎日約43tもの隕石が飛来している。大気に突入すると多くは流れ星となって燃え尽きる。その燃えカスは地上に沈降するものと、成層圏で微粒子として、またイオン化して長時間漂うものとがある。成層圏(約10~50km上空)では、巨大な火山噴火や大規模な森林火災などを除いて、隕石が主な供給源とされている。

隕石からのエアロゾル量を、100t、1,000t、1万tと3つに仮定し、隕石の微粒子がどのような時空間分布をたどるかを数値シミュレーションで調べと、その結果、5ヶ月後には北半球の上空全域に拡散し、多くが大気中に止まっていたと発表した。しかも、その観測とモデル計算が一致したと言う。

対流圏や成層圏では、隕石由来の物質がエアロゾルの供給源として重要な働きをする。今後、大規模な隕石衝突や隕石衝突が頻繁すれば、上空のエアロゾルが増大し、気候バランスを大きく崩壊させる危険がある。また隕石成分は硫酸塩sulfate(硫酸イオンSO42-を含む無機化合物の総称)に取り込まれながら、数ヶ月以上かけて対流圏を漂った後に雲の核になり、雨となって地上に降ってくる。大気物質循環や気候への大きな影響が予測される。

硫酸エアロゾルは、工場の排気や火山ガスなどに含まれる二酸化硫黄SO2などの化学物質が成層圏で硫酸H2SO4に化学変化し、水分を取り込むことによって作られる。その硫酸エアロゾルは、緯度や季節に関わりなく、成層圏の30km以下に存在する。その影響で、対流圏から熱が逃げにくくなり、また、逆に太陽からの入射光は反射されて地表まで届きにくくなる。それに加えて極域以外の成層圏に存在する硫酸エアロゾルの不均一な反応も、北半球中緯度のオゾンの経年変動や、下部成層圏のオゾン層の破壊を促進する。

硫酸エアロゾルは、工場の排気や火山ガスなどに含まれる二酸化硫黄SO2などの化学物質が成層圏で硫酸H2SO4に化学変化し、水分を取り込むことによって作られる。その硫酸エアロゾルは、緯度や季節に関わりなく、成層圏の30km以下に存在する。その影響で、対流圏から熱が逃げにくくなり、また、逆に太陽からの入射光は反射されて地表まで届きにくくなる。それに加えて極域以外の成層圏に存在する硫酸エアロゾルの不均一な反応も、北半球中緯度のオゾンの経年変動や、下部成層圏のオゾン層の破壊を促進する。

2017年のアメリカ太平洋岸北西部における山火事による強烈な熱と上昇気流により、ブラックカーボンBC (黒色炭素「すす」)やSO2などのエアロゾル粒子を含む膨大な煙や火災雲が成層圏まで持ち上げられ何カ月もそこに留まった。エアロゾル粒子は、大気圏内における混合状態が変化するのに伴い化学成分も変質過程をたどる。

水溶液中の硫酸H2SO4は、2段階で電離して、強い酸性を示す。

1段階で 生じた水素イオンの相手方の陰イオンのうち、第1段階の電離で生じた「HSO4-」を硫酸水素イオンと言う。

H2SO4 ⇔ H+ + HSO4―

(イオン1個が1個の-電荷を帯びる。)

2段階の電離による「SO42-」が硫酸イオンで、イオン1個が2個のマイナス電荷を帯びている。

H+ + HSO4- ⇔ 2H+ + SO42-

溶液中のHSO4-とSO42-の割合は、濃度が高いときはHSO4-が多く、濃度が低くなってからSO42-がほぼ全体を占めるようになる。

硫酸エアロゾルは静穏時にも成層圏に存在するが、近年では1991年にフィリピンのピナツボ火山の噴火によって成層圏にまで大量の二酸化硫黄が流入し、その影響は数年にわたって全地球規模で現れた。ピナトゥボ火山噴火後の1992年と1993年にも、北半球全体で記録的なオゾン層破壊が観測されている。赤道近辺では噴火後1年以上の期間にわたって最大で2度近く温度が上昇し、高緯度地方では冬に10度近く低下している。

PSC表面での不均一反応では、通常、気体中では起こりにくい反応が、固体や液体の表面上では起こりやすくなることによって、安定な塩素化合物が、不安定な塩素化合物に変換され、その後に引き続く、分子が光エネルギーを吸収して2つ以上の原子・ラジカル・イオンなどに光分離することによってオゾンを直接破壊する不安定な塩素原子(活性塩素)を発生させる。

極域では一日を通して太陽が沈んだ状態が続く極夜に、成層圏の温度が著しく低下して、水蒸気や硝酸・硫酸などがエアロゾル化し、氷粒子からなる雲(極域成層圏雲)を発生させる。これが塩素貯留物質を、オゾンと反応しやすい活性塩素に変える。春先になれば、太陽光が照射されると塩素によるオゾン破壊が著しく活発化する。1個の塩素原子による分解反応後も活性塩素であり続け、数万個のオゾン分子と連鎖反応する。

「温室効果ガスによって地球が温暖化している」と言われる、その要因となる二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素(N2O)などは人類だけが出しているのではなく、自然界からも多量に産出されている。

地球の大気には、CO2などの温室効果ガスと呼ばれる気体は、わずかに含まれているに過ぎない。実は、これらの気体には赤外線を吸収し、再び放出する性質がある。このため、太陽光で暖められた地球の表面から地球の外に向かう赤外線の多くが、熱として大気に蓄積され、再び地球の表面に戻って来る。

その一方、気体の水蒸気は、上空で水滴や氷の粒となり雲となる。雲は雨や雪となり地上に降り続き、大地の気温を低下させる。

現在の大気の温室効果は、約48%%が水蒸気、約21%がCO2によるものと調査解析されている。このため大気中のCO2濃度が増加することによって、温暖化が進行すると考えられているが、実際にはこの気温上昇に伴い、大気中の水蒸気が増えることにより、さらに温暖化が進む。水蒸気は広い波長域で赤外線を吸収するため、温室効果としてもっとも大きい。それでも、水蒸気はすべての波長の赤外線を吸収するわけではなく、15μm付近の赤外線はCO2によって吸収されている。このため全温室効果に対するCO2による寄与が約21%程度となる。

一酸化二窒素N2Oは、他の温室効果ガスと比べて大気中の濃度は低いが、単位濃度あたりの地球温暖化係数Global Warming Potential(GWP)が高い。経済成長が急速な国、特にブラジル・中国・インドにおける排出量の増加が最も顕著で、作物生産や家畜頭数の急増に伴う家畜からの堆肥製造などが主要因となって、作土における窒素ばかりでなく塩素および硫酸イオンの過剰蓄積が懸念されている。

(GWPは、二酸化炭素を基準にして、他の温室効果ガスがどれだけ温暖化に影響するか表した数字、例えば、単位質量1kgの温室効果ガスが大気中に放出されたときに、一定時間内に地球に与える放射エネルギーの積算値を温暖化への影響度として、CO2に対する比率で見積もった数字。)

実際に大気中のCO2の濃度が増えれば、この地表気温上昇は、さらに大きくなる。この気温上昇とともに、自然界の仕組みによって大気中の水蒸気量が増加する。

その一方、温室効果ガスがなければ、地球の平均気温は-20度近くの極寒の世界になる。実際には、温室効果ガスこそが、地球上の生物の生存を保っていた。ところが、人間の活発な生産活動が、想定外に余分な温室効果ガスを放出するため、地球の温暖化が加速する。

人間活動によって発生する温室効果ガスの70%以上が二酸化炭素であり、メタンの方は23%分ほど影響している。メタンは二酸化炭素よりも平均寿命が短い、大気中で10年ほどである。しかし、同じ重量で比較すると二酸化炭素より強いその温室効果は、二酸化炭素の何倍もの温暖化係数GWPを示す。

そのメタンのうちの約1%が水田から発生していると見られている。水田の土壌の中は酸素が少ない嫌気的な条件で、メタンを作るメタン生成菌が生息し、水稲のために水田に水を張り土壌中の酸素が少なくなると、メタンが活発に作られる。その土壌中で作られたメタンの多くは、水稲の茎や根にある空気を通すための空隙を通って大気中に放出される。

日本人を含め、世界のおよそ半数の人類が米を主食にしている。そのため、水稲の栽培方法を工夫することでメタンの発生を減らす必要がある。

最も効果的な方法の一つが「水管理」である。メタンは酸素の少ない条件で作られるので、土壌に酸素を供給すれば発生を抑制できる。水稲の栽培中に水を張る(湛水)・抜く(落水)を繰り返す「間断灌漑」により、米の収量は減るがメタンの発生量を大きく抑制できる。この方法は、意外にも根傷みを防ぐなど稲体が強化され、しかも費用や労力ばかりか、水量を節約するなど大きな利点があり、日本だけでなくアジア諸国でも急速に普及している。

また、火山や山火事でも、枯死した物などが燃える際に不完全燃焼が起こるとメタンが発生する。この自然起源のメタン放出量は、メタン重量で年間3億トンほどと見込まれている。基本的にそのほとんどは、工場の煙や自動車の排気ガスなど大気中に排出された窒素酸化物NOxや炭化水素HCなどが、太陽光の紫外線によって光化学反応をおこして生成されるOH ラジカルhygroxyl radicalなどとの反応によって消滅している。hygroxyl radicalはヒドリキシ基(

OH基)が結合している分子で、活性酸素と呼ばれる分子の中で最も反応性が高く、最も酸化力が強い。そのためOHラジカルが空気中に放出すると、その寿命は、およそ数ミリ秒(1ミリ秒=0.001秒)程度とされている。

雑草の根が張ると表土が柔らかくなり、土中の酸素濃度が高まる。酸素が豊富となった土壌中では、湿原とは別の微生物が活躍する。トラクターのタイヤは土を踏み固めて、土中に酸素が入るスペースを無くすため、表土は酸欠状態になり微生物は死滅する。有機物をしっかりと表土に供給すれば、これが土壌微生物のエサとなるので、微生物の活動が一層活発になり、より健全な土壌となる。家畜糞尿や有機物の処理方法として好気性発酵と嫌気性発酵がある。好気性発酵は酸素の働きで活動する微生物により、糞尿中の有機物を分解する。その過程での悪臭が軽減されるため取り扱いが容易である。地球環境にも適合するようで、古代から堆肥作りにはこの好気性発酵を利用していた。

嫌気性発酵では、酸素を利用しない微生物の働きだけで有機物を分解する。その際、メタンガスが発生するため、「メタン発酵」とも言う。その発酵で生じるガスには、メタンガスが約60%の他、二酸化炭素が約40%と微量の硫化水素が含まれており、そ.のガスは生物に由来するためか、バイオガスbiogasと呼ばれる(bio=biologique)。

この嫌気性発酵の場合、発酵にともなう発熱が生じないため、微生物が活動できる温度まで外部から熱を加える必要がある。そのため、嫌気性発酵には密閉した発酵槽と加温装置が必要となる。

この処理法により、メタンガスを熱や電気のエネルギ-源として再利用できる。しかも有機性廃棄物を発酵させメタンを生成した後に残留する液は、原料とほぼ同量である。それを消化液digestive juicesと呼び、窒素・リン・カリウムなどが含有しているため液肥として利用する。特に有機態窒素がアンモニア性窒素に変わり即効性に優れていることに加えて、臭気が非常に少なく、発酵過程の熱で雑草種子や雑菌が死滅しているなど、液肥としての利点が大きい。それでも発酵消化液の成分は、基本的にメタン発酵原料に由来するため.、もともと肥料成分の含有量は少ない。

目次へ

水分子は、O原子の方が、H原子より電気陰性度(電子を引き寄せる強さ)が強いため、共有電子対がO側に引き寄せられる。電子を引き寄せたほうのO原子は、負の電荷(δ-)を帯び、O原子よりに電子が引き寄せられたH原子は、正の電荷(δ+)を帯びる。その+極と-極同士が互いを引っ張り合う。その圧力で支えられる他の第3分子(ゲスト分子)があれば、その周りに骨格構造(ホスト格子)を作り、真ん中にゲスト分子を取り込んでメタンハイドレートと呼ぶ結晶を作る。

水分子は、O原子の方が、H原子より電気陰性度(電子を引き寄せる強さ)が強いため、共有電子対がO側に引き寄せられる。電子を引き寄せたほうのO原子は、負の電荷(δ-)を帯び、O原子よりに電子が引き寄せられたH原子は、正の電荷(δ+)を帯びる。その+極と-極同士が互いを引っ張り合う。その圧力で支えられる他の第3分子(ゲスト分子)があれば、その周りに骨格構造(ホスト格子)を作り、真ん中にゲスト分子を取り込んでメタンハイドレートと呼ぶ結晶を作る。ホスト格子を作る水分子と、ゲスト分子の間には、原子価同士による共有結合はなく、単に格子の造る空洞の大きさと、その空洞とりこまれるゲスト分子の大きさが、それに適合するかが生成条件となる。このように、水分子がカゴ状の構造を作る物質をクラスレート・ハイドレートclathrate hydrate(clathrateとは、分子が作る結晶内に他の分子を取り込んだ「包接化合物」を指す。Hydrateとは、水と炭化水素ガスからなる水和物であり、ガスハイドレートとも呼ぶ。)と言い、そのゲスト分子がメタンであれば、メタンハイドレートと呼ばれる。

クラスレートハイドレートとは日本語では「包接水和物」と言う。水分子が水素結合をしてかご状構造を形成し、その内部にメタンや窒素、二酸化炭素CO2などの疎水性のガス分子などを包蔵する。その包蔵される分子によって物理化学的特性が異なり、通常、低温および高圧などの条件が整えば、クラスレートハイドレートが生成される。例えば、CO2が包蔵されればCO2ハイドレートと呼ばれ、メタンが包蔵されればメタンハイドレートになる。

水分子とゲスト分子の関係は、中央に在るゲスト分子を、水分子が手を取り合って遠巻きに見守るだけで、ゲスト分子とは手を繋がないが、輪の外には出さない「深窓の令嬢」のように保護をする。

慶應義塾大学理工学部 機械工学科の大村亮教授は

「クラスレートハイドレートとは、水分子が規則的に並んだ結晶体で、外観は氷に似ていますが、水分子の並び方が氷とは異なります。水分子が隙間なく整然と並ぶ氷と比べて、クラスレートハイドレートは、水分子が多面体のかご状の構造をしています。その構造体内部にゲスト物質と呼ばれる水以外の物質を取り入れた状態で結晶化しているのです。」と、その構造の特徴を説明する。

また「メタンハイドレートは、水分子(分子量18)46個に対してメタン分子CH4(分子量16)を 8 個の割合で含む結晶体で、体積比で 170 倍という貯蔵性を実現しています。そこで、ゲスト物質として天然ガスを封じ込めてみようと考えたのが天然ガスハイドレート研究の始まりです。今や実用化の一歩手前まできています。天然ガスハイドレートのメリットは、温度管理の手軽さです。通常、天然ガスは-162℃以下に冷却して液化天然ガスliquefied natural gas(LNG)として貯蔵・輸送していますが、天然ガスハイドレートであれば-20℃程度で 1/170 に圧縮できます。1/600に圧縮できる LNG と比べると体積は 3.5倍程度増えますが、-162℃以下という極低温の維持管理が不要になるなど、代替技術として有望視されています」。

「また、ハイドレート化はゲスト物質を分子単位で閉じ込めることができ、保管が難しい物質や危険物の貯蔵への活用も検討されている。

「また、ハイドレート化はゲスト物質を分子単位で閉じ込めることができ、保管が難しい物質や危険物の貯蔵への活用も検討されている。すぐれた殺菌作用を持つオゾン(O3)は非常に不安定な物質で、オゾン分子同士で反応して安定な酸素(O2)に変化してしまうため(203 → 3O2)、基本的に貯蔵できません。しかし、ハイドレート化すると分子の形で隔離・保存できるので、長期の貯蔵が可能となります。」と興味深い。

分子が全体として電気的に中性であっても、分子を構成する原子の電気陰性度(2個の原子が結合したとき、各原子がその電子を引きつける強さを数値で表したもの)の差によって、分子が分極している場合がある。その分子内の電荷のかたより、分子を形成するそれぞれの原子が部分電荷を持つようになる。この部分電荷同士にもイオン間相互作用と同様に静電相互作用が働く。

電荷を持たない中性の分子間にも弱い引力が働いており、化学結合していない分子間や原子間にも互いに引きつけあう相互作用が働く。それをファンデルワールス力と言う。例えば、常温では気体で存在する分子は、温度が低くなるに従い分子の運動は弱まるが、分子各々が安定しているため、分子同士が近づいたとしても化学結合は起こらない。しかし、分子の接近によって分子間に引力、ファンデルワールス力が働き、一種の結合状態(液体や固体)になる。

この分子間力であるファンデルワールス力は他の結合と比較すると非常に弱い力で、引力と反発力との関係で一定のバランスを保ちながら、物質は気体、液体、固体へ状態変化する。また、分子量が大きいほど大きなファンデルワールス力が働くため、分子量が多ければ多いほど沸点・融点が高くなる。このファンデルワールス力は、全ての分子間に存在する。

ところが水やフッ化水素HF、アンモニアNH3などは、分子量が小さいのに大きな沸点を示す。それは、ファンデルワールス力以外に水素結合が働くからである。電気陰性度は F > O > N 、このため、水素Hとの電気陰性度の差はフッ化水素HF > 水H2O > アンモニアNH3となる。水素結合自体の強さも、フッ化水素HF > 水H2O > アンモニアNH3となる。水素結合はファンデルワールス力の約10倍、共有結合はファンデルワールス力の50~100倍の強さであるといわれている。

原子番号8の元素である酸素と、同じ16族の硫黄Sの原子番号は16の元素である。その水素化合物である硫化水素H2Sの沸点は-60.4℃である。つまり、水分子がファンデルワールス力だけで結合するのであれば、水の沸点はこれよりも低くなるはずである。もし、水素結合がなければ、地球上ではほとんどすべてが気体の状態で存在するということになる。もしそうであれば、地球上には生命は誕生しなかった。生物は水素結合のおかげで生きている。

原子番号8の元素である酸素と、同じ16族の硫黄Sの原子番号は16の元素である。その水素化合物である硫化水素H2Sの沸点は-60.4℃である。つまり、水分子がファンデルワールス力だけで結合するのであれば、水の沸点はこれよりも低くなるはずである。もし、水素結合がなければ、地球上ではほとんどすべてが気体の状態で存在するということになる。もしそうであれば、地球上には生命は誕生しなかった。生物は水素結合のおかげで生きている。分子どうしが近づくと種々の原因による分子間力(分子間相互作用)が働く。分子間力は分子結晶中の分子の配列を決め、分子集合体の構造を支配している。分子結晶の光物性optical physics(物質のミクロ構造が、どのように光学応答するか)や伝導性などの物性にも影響を与える。分子間力とファンデルワールス力は、ほぼ同じ意味で使われることも多いが、厳密に言えば指し示す範囲が異なっている。分子間力というのは分子間に働く様々な要因による力の総称であり、イオン結合・水素結合・双極子相互作用、そしてファンデルワールス力もその一つに含まれる。

(共有結合で形成された分子は、電荷がプラスとマイナスに偏った部分が存在する永久双極子で、その永久双極子の分子間での引力及び斥力の働きを双極子-双極子相互作用と言う。水素結合は、双極子相互作用が特に強いものと言える。)

相互作用する分子の種類によって分子間力の性質、例えば、引力の強さや原因、相互作用の距離依存性や方向依存性などが異なる。水は水素結合で分子間に強い引力が働く。このため水の沸点は高く、蒸発熱も大きい。

有機化合物を構成する元素は、主に炭素・水素・酸素で、含まれる元素の種類は少ないが、炭素同士が次々と共有結合していくので有機化合物の種類はとても多くなる。そのうちの炭素と水素だけからなる有機化合物を炭化水素hydrocarbonと言う。一方、飽和炭化水素は、炭素原子間の結合がすべて単結合(共有結合)であり、炭素と水素だけの共有結合の化合物の総称である。

分極した共有結合が持つ正負の電荷による分子間引力(双極子相互作用dipole interaction) とファンデルワールス力van der Waals forceによる弱い引力が働くだけである。

分極した共有結合が持つ正負の電荷による分子間引力(双極子相互作用dipole interaction) とファンデルワールス力van der Waals forceによる弱い引力が働くだけである。このため水よりも分子量の大きなエタンやプロパンの沸点は、水よりも格段に低い。また、有機分子は凝固すると体積が減少するが、水は氷になると体積が増す。水が固化する時に膨張するのは水の結晶が大きな空隙をもつことが原因である。

結晶中の水は、水素結合により、より安定した構造に配列する。その水の結晶には大きな空隙が残っている。一方、有機分子の結晶では隙間を減らすように分子が配列する。有機分子では多くの場合、分子間引力が主に働く。

分子間力は方向依存性が小さく、むしろ分子間距離が短いとより安定して有利になる。これにより、有機分子の結晶では隙間が少なく平均分子間距離が短い構造を作る。

分子間力の詳細を実験手法だけで明らかにすることは容易ではないが、結晶や溶液構造の解析から隣接分子との平衡距離がわかれば、分子間相互作用ポテンシャルがミニマムとなる分子間距離が解明される。また、結晶の昇華熱や液体の蒸発熱を測定すれば、平均した分子間引力の強さが分かる。しかし、これらの方法では、それぞれの分子間に働く引力の強さや分子間力の方向性をまでも解明できないし、分子間に働く引力や静電力(クーロン力coulomb force)それぞれの寄与の大きさの測定も難しい。

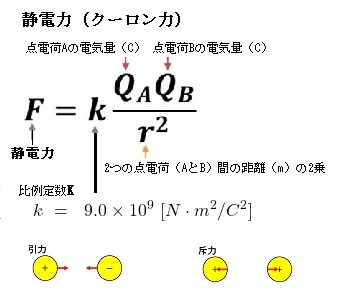

静電気力は、真空中でr [m]離れた2つの点電荷QA[C]、QB[C]の間に働く力を表す。

その力は、2つの電荷(電気量)の積に比例し、点電荷の間の距離の2乗に反比例する。静電気力は、大きさだけではなく、電荷の正負の性質によって働く力の向きが伴うから、向きを表すベクトル量でもある。また、同じ符号の電荷同士には斥力が働くのに対し、異なる符号の電荷同士では引力が働く。「2つの電荷の積に比例し、点電荷の距離の2乗に反比例する」という事から、2つの電荷の電気量が大きいほど、2つの電荷の距離が近いほど静電気力は大きくなる。

(k_{0}は真空中における比例定数を表わすが、空気中における比例定数もほぼ等しい。)

目次へ

(参考1)その他のオゾン層破壊の機構

硫酸エアロゾルは通常では成層圏に存在するが、その硫酸エアロゾルの表面上での多様にして不均一な反応により、下部成層圏のオゾン層の破壊が促進される。1991年、フィリピンのルソン島のピナトゥボ火山のよる、20世紀の陸上で最大規模の大噴火後の1992年と1993年には、北半球全体で記録的なオゾン層破壊が観測されている。

(参考2)南極オゾンホールにおけるオゾン層破壊の機構

地上から放出されたフロン類は、上部成層圏の高度40km付近で太陽の紫外線により分解され塩素原子を発生させる。この塩素原子が触媒となって、上部成層圏でオゾンを連鎖的に破壊する。 その後、塩素原子は、下部成層圏にも入るが、そこでは塩化水素HClや硝酸塩素ClONO2といった較的安定した化合物に変化する。それら分子自体では、オゾンを破壊することはできない。

極域上空の成層圏では、太陽光が射さない冬季(極夜)、極点を中心として非常に気温の低い大気の渦が発達する。これを極渦polar vortexあるいは極夜渦と言う。その極渦により、極域上空の上部成層圏の.大気とその周囲との空気の交換が著しく制限される。しかも、冬季は太陽光が射さない。放射冷却するばかりの極渦の内部では、比較的風は弱く、非常な低温(約 195K、つまり-78℃以下)となる。そのため硝酸HNO3や水蒸気などが凝結した液相や固相の微細な粒子となり、極域成層圏雲Polar Stratospheric Clouds(PSCs)と呼ばれる雲を成層圏に形成する。

極域成層圏雲の表面での気体分子の不均一反応(異相反応)により、成層圏の塩素の大部分を占める硝酸塩素ClONO2や塩化水素HClから、塩素分子Cl2などが生成され、冬季の間に極渦内に蓄積される。

その冬期の非常な低温下で、硝酸三水和物(HNO3・3H2O)や氷を主成分とする極域成層圏雲(PSCs)の表面で下記のような不均一反応によって活性度の低い塩素の貯留成分が不安定な成分に変換される。

ClONO2(硝酸塩素;気相)+HCl(塩化水素;固相) → Cl2(気相) +HNO3(硝酸;固相)

ClONO2(気相)+H2O(固相) → HOCl(次亜塩素酸分子;気相)+HNO3(固相)

HNO3は極域成層圏雲粒子に取り込まれて、ついには成層圏から取り除かれ、NO2には戻らないため、ClONO2は再生されない。

春季になり南極域上空の成層圏に太陽光が射すと、冬に蓄積された塩素分子Cl2やHOCl が、紫外線.により解離して塩素原子を生成し、これが触媒となって働いて再びオゾン層を破壊する。

南極域では、春季に 10km~25km の高度のオゾンが急速に減少し、特に成層圏下部の17km 付近ではオゾンがほとんど失われる。このようなオゾン層破壊は、ほぼ南極大陸をすっぽり覆うほどの極渦により、その内部のオゾン層が穴の開いたような状態で進行するため、オゾンホールOzone holeと呼ばれている。オゾンホールの形成は、南極域の特殊な気象条件とCFCなどから放出された塩素原子による反応過程で発生する。

この南極域上空の成層圏内での急激なオゾン破壊によるオゾンホールは、極渦の状況と密接に関係しているため、極渦の年々変動にともなってオゾンホールの規模にも年々変動する。

晩秋から春にかけて発生する強い西風 (極夜ジェット) に囲まれた巨大な低気圧性の渦がオゾン層破壊の場となる。北半球においては南半球と異なり中緯度地帯までその影響を及ぼすことがある。

この一連の過程の結果は、塩素原子の増加と終結反応に必要なNO2の減少による塩素酸類ClOxサイクルの活性化である。ただし下部成層圏では、連鎖反応中の ClO+O→Cl+O2 は有効ではないので、かわりに二酸化塩素ClO2の関与する連鎖反応と、酸化臭素BrOとClOの両者が関与する連鎖反応がオゾンを破壊する。

臭素原子 Brを含む別の触媒サイクル (ClO/BrO サイクル) も春季極域における O3 の 減少に大きく寄与していることがわかってきた。

. Cl + O3 −→ ClO + O2

Br + O3 −→ BrO + O2

ClO + BrO −→ Cl + Br + O2

Net : 2O3 −→ 3O2

このパターンにより、南極オゾンホールに見られる下部成層圏におけるClOx のオゾン破壊触媒反応サイクルには、ClO2とClOの二量体(同一の分子【単量体monomer】からなる2個の化合物)を 経由するサイクルと塩素・臭素共働サイクルがあることがわかっている。全オゾン消失量のうち約 70 %が、ClOx二量体触媒サイクルdimer cycle、残りの約 30 %が ClO/BrO サイクルで説明できる。

冬季から春季にかけて南極の下部成層圏において高いClO濃度をもたらす原因として、極成層圏雲の雲粒子表面上で発生する化学反応が決定的な要因となる。

極渦内では、ClO が増加するとともに貯留成分や NOx、水蒸気の濃度が減少し、特定の高度ではオゾンがほとんど消失するほどのオゾン層破壊が進行する。オゾンホールは、極渦の崩壊とともに消滅するが、この際オゾンの少なくなった空気は南半球中緯度に輸送されるので、オゾン減少の影響は広範囲に及ぶことになる。

極域成層圏雲PSCsには、以下の2つのタイプが存在する。

PSCsタイプⅠ

南極域や北極域の極夜渦内の極域成層圏雲は、硝酸と水を主成分とするもの。主に硝酸三水和物(HNO3・3H2O)の結晶とされていたが、液体の極域成層圏雲(硝酸・硫酸・水の三成分混合液滴)も観測されており成分は単純ではない。高度 20km付近では、195K(-78℃)で出現する。

PSCsタイプⅡ

南極域や北極域の極夜渦内の極域成層圏雲は、氷を主成分とするもの。PSCタイプⅠよりより低温(高度 20km 付近で 188K【-85℃】)で出現し、粒径が大きい。重力落下することによって硝酸や水を成層圏から除去する役割を果たしていると考えられている。

(参考3)北極域におけるオゾン層破壊の機構

南半球と比べて、北半球では大陸と海洋の温度差とヒマラヤ山脈やロッキー山脈などの大規模な山岳の分布が東西方向を不均一にする、主に対流圏上層に起きる地球規模の大きな波長を持つ中緯度偏西風が2~3波長程度で地球を一周する。このプラネタリー波planetary waves(波数1~4,波長1万kmの超長波) と呼ばれる大規模の波動が成層圏に伝わって、極渦を不安定化する。

プラネタリー波は、低緯度から熱を輸送して極渦内の気温の低下をやわらげる他、極渦の中心を北極点からずらせたり、楕円形に変形させたり、極渦を崩壊させたりする。

しかも、.南極域上空では、PSCs形成に必要な低温域が安定して存在するが、北極域の成層圏においては、低温域に分裂や移動または衰弱が起こりやすくなり、PSCsが持続的に存在できないため、南極域上空のオゾンホ-ルのようなオゾンの減少は生じないと考えられていた。

しかし、1989 年及び 1991~1992 年にかけて実施されたNASAの航空機を用いた調査によれば、北極域の成層圏においても、オゾンを破壊する作用の強いラジカルな 一酸化塩素ClO・ や 酸化臭素BrO の濃度が極めて高いことが示された。この ClO・ 及び BrO が、北半球高緯度におけるオゾンの減少傾向を引き起こしていると考えられている。

しかも、PSCs粒子表面上の不均一反応によって強化された塩素及び臭素化合物によるオゾン破壊の進んだ空気は、中緯度まで流出することがあるため、オゾン層破壊は北極域のみの問題にとどまらない可能性が高い。

中緯度地域におけるオゾン層破壊の影響や地球温暖化を引き起こす温室効果ガス増加の状況を解明するために、成層圏オゾンやオゾン破壊物質となる二酸化炭素やメタンなどの大気成分を、高分解能フーリエ変換型赤外分光器FTIRを用いた赤外線の太陽光吸収分光観測により高精度な測定をした。また、紫外・可視分光器による成層圏二酸化窒素とオゾンの気柱全量(地表から大気圏上端までの気柱に含まれる全てのオゾンを積算した量)の観測も行なった。

国立環境研究所及び名古屋大学太陽地球環境研究所は、北海道雨竜郡幌加内町の母子里観測所、及び北海道足寄郡陸別町の陸別観測所において、北極域のオゾン層破壊の日本への影響を明らかにするため、オゾン鉛直分布の観測を行ない、1996年4月及び1997年5月には北極域のオゾン層破壊の影響が示された。

目次へ