半導体レーザー

| TOP | 車山高原お知らせ | 車山高原ブログ | 歴史散歩 | 旅 ネット信州 | ||||||||||||

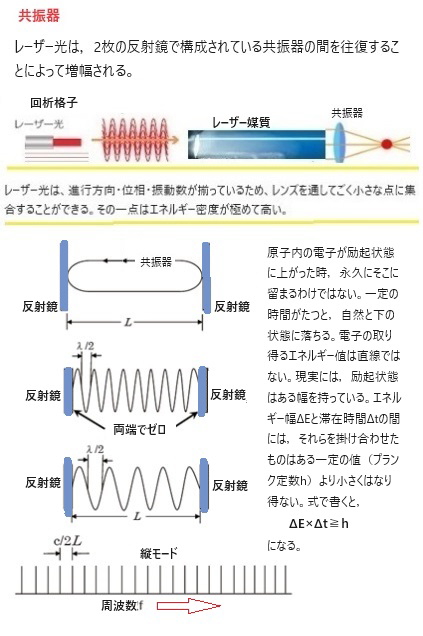

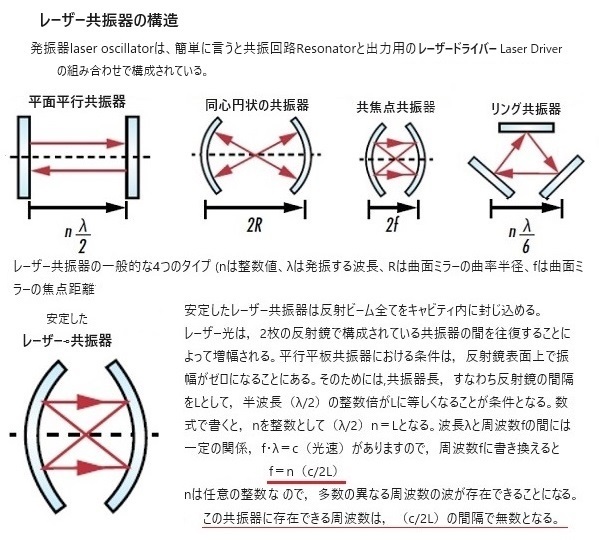

レーザー発振では、2 枚の鏡の間で光を往復させることで定在波を発生させ、これにより光の減衰を補う以上に、その光の増幅を重ね、より高いエネルギーを生み出す定在波を形成する原動力とする。 例えば、2 枚の鏡のうち、1 枚の反射率を100%とし、他方を約 90%程度にしておけば、反射率 90%の鏡からは 10%の光が透過する。この透過する光のパワーを補うようにレーザー内部で光を増幅を積み重ねれば発振を持続できる。 透過した 10%の光はレーザービームとして用いられる。 つまり、 光の増幅 - 光の損失 = トータルゲインtotal gain であり、 そのトータルゲインを1以上にする工夫こそがレーザー発振技術の開発の肝となる。 |

|

||||||

|

1)光の定常波stationary wave

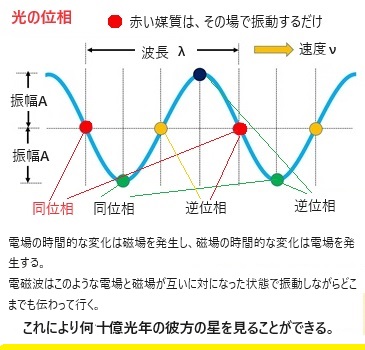

波には振幅amplitudeと位相phaseと呼ぶパラメーターparameters(変数)がある。光も波のこの性質を持つ。この場合、光の振幅は明るさに対応し、位相は光が進行するタイミングや光の進行方向に対応する。その光の位相とは、光が周期運動(振動)する時々の位置を表す。言わば、波動の分野で頻出する物理量の一つであり、その波が繰り返す周期運動の時々に、どの位置(タイミング)にいるかを表す。

波には振幅amplitudeと位相phaseと呼ぶパラメーターparameters(変数)がある。光も波のこの性質を持つ。この場合、光の振幅は明るさに対応し、位相は光が進行するタイミングや光の進行方向に対応する。その光の位相とは、光が周期運動(振動)する時々の位置を表す。言わば、波動の分野で頻出する物理量の一つであり、その波が繰り返す周期運動の時々に、どの位置(タイミング)にいるかを表す。速さvelocity・振幅・波長wavelengthが同じ2つの逆位相同士の波が重なり続けると、定常波(定在波)ができあがる。一直線上を互いに反対の向きに進行する、速さ・波長・振幅の等しい正弦波が重なってできた合成波は止まっているように見える。この2つの波が重なり、強め合ったり弱め合ったりする現象を波の干渉と言う。この一定の位置に留まり振動を続け、その形が進行しない波を定常波、あるいは定在波standing waveと呼ぶ。一方、波形が時間とともに進行する波のことを進行波traveling waveと呼ぶ。

前進する入射波が固定端によって反射し、後退する反射波と「重ね合わせの原理」で重なり合うと定常波となり、その振動しない節 node(ふし;波節《振 動体の静止点》)では、定常波の振幅が0になる(変位が0の節)。定常波の振幅が最大になる点となり、大きく振動する腹antinode(はら;波腹《周期系における最大変位の点》)と交互に並ぶ。

腹の振幅はもとの波の振幅の2倍となり、腹と腹(節と節)の間隔はもとの波の波長の半分になる。

ピアノやギターの弦を弾いた振動や、管楽器の中の空気の振動でも、定常波が存在している。その定常波の正体は、一つの波ではなく、それぞれ逆に進む2つの波が「重ね合わせの原理」で重なった波である。弦楽器の場合は、デタラメな場所だと振動は乗ってくれない。その場所が弦の全長の 1/2, 1/3, 1/4… もしくはその倍数に相当する場所である場合には、それに対応した波長の定常波が乗ることになる。

両端を固定した弦の中央部分を外側に引っ張ってそれを放す、ギターなどは、引っ張られていた弦は元に戻ろうとするが、勢い余って反対側へ行き過ぎてまた戻ってくる。その戻り過ぎと行き過ぎを繰り返し、振動を続けることになる。

実は、最初に弦を放した瞬間は、かなり無秩序にいろいろな周波数の音が混じりあっている。インパルスimpulseと呼ばれる「すべての周波数において同じパワー」の波形が、いくらか似た非常に短い幅のパルス状の光信号がごく短時間に生じる。パルスpulseとは、すごく短い時間の間だけ変動して元に戻る信号で、言わばインパルスにローパスフィルタLow-pass filter(ノイズ除去や信号の平滑化などに利用される)をかけたような振る舞いを示し、固有周波数fの整数倍でない成分が素早く減衰して、弦の固有周波数fとその整数倍の周波数を持った(つまり整数倍音の)振動だけが持続する。

2つの同じ波が逆向きに進むと、重ね合わせの原理によって定常波が生じる。定常波には大きく振動する位置と、全く振動しない位置があり、それぞれには呼び名があって、定常波の振幅が最大になる点を腹、一方で振幅が0になる点を節と呼ぶ。定常波の隣り合う腹と腹(節と節)の間隔は、進行波の時の波長の半分λ/2になる。隣り合う腹と節の間隔はλ/4になる。この時の「山の高さ」や「谷の深さ」を「振幅」と言う。

2つの同じ波が逆向きに進むと、重ね合わせの原理によって定常波が生じる。定常波には大きく振動する位置と、全く振動しない位置があり、それぞれには呼び名があって、定常波の振幅が最大になる点を腹、一方で振幅が0になる点を節と呼ぶ。定常波の隣り合う腹と腹(節と節)の間隔は、進行波の時の波長の半分λ/2になる。隣り合う腹と節の間隔はλ/4になる。この時の「山の高さ」や「谷の深さ」を「振幅」と言う。全く同じ波が逆向きに重ね合った時に定常波ができる。波の反射によって、反射波と入射波は重ね合わせの原理によって定常波になるということを示す。

進行波ではすべての粒子の振幅が等しく、振幅最大の粒子のエネルギーが平均エネルギーになるが、定常波では全く振動しない粒子もあるので、平均エネルギーを取ると振幅最大の粒子のエネルギーの半分になる。しかし、振幅2倍の定常波の持つエネルギーもやはりもとの進行波の2倍となり、エネルギー保存則が成立している。

「光子」は点粒子なので、点であれば大きさはない。エネルギーとしての波長の方が重要となる。しかも、電磁波としての光子が、空間次元で振動しているわけではなく、電場や磁場の振動なので、その振幅は空間の長さとしては測れない。光の「長さ」は、結局のところ光の波長と強度として捉えるしかない。

光は、加速も減速もしない常に速度が一定の静止質量が0の光子であれば、0の光子はエネルギーとして常に動いていなければならない。そうであるならば、光の粒子性にこだわる必要はない。エネルギーと質量が同等であれば、重力は質量だけでなくエネルギーとも相互作用する。その意味で光子も重力の影響を受けると考えられる。

1905年末に、質量とエネルギーが等価であることを示した。静止した物体の質量とエネルギーの関係を表したアインシュタインの特殊相対性理論通りとなった。

E=mc2

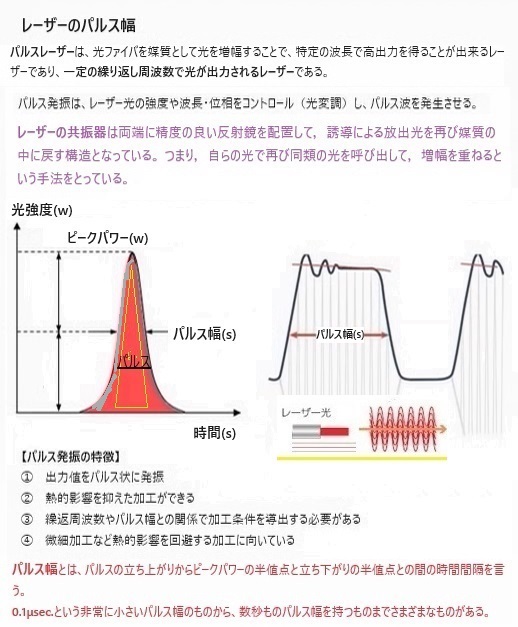

(レーザーの発振動作には「パルス発振」と「連続発振」がある。パルス発振は、レーザー光の強度や波長・位相をコントロール【光変調】し、パルス波を発生させる。

パルス発振動作をするレーザー【パルスレーザー】は、極めて短い時間だけの出力を、一定の繰り返し周波数(1秒間に繰り返されるこの波の数)で発振するのが特徴である。)

レーザー発振では、2 枚の鏡の間で光を往復させることで定常波を発生させ、光の減衰を補うように光の増幅を行うことで、定常波を継続させている。2

枚の鏡のうち、1 枚の反射率を100%とし他方を約 90%程度にしておけば、反射率 90%の鏡からは 10%の光が透過する。この透過する光のパワーを補うようにレーザー内部で光を増幅すれば発振を持続できる。透過した

10%の光はレーザービームとして用いられる。つまり、

レーザー発振では、2 枚の鏡の間で光を往復させることで定常波を発生させ、光の減衰を補うように光の増幅を行うことで、定常波を継続させている。2

枚の鏡のうち、1 枚の反射率を100%とし他方を約 90%程度にしておけば、反射率 90%の鏡からは 10%の光が透過する。この透過する光のパワーを補うようにレーザー内部で光を増幅すれば発振を持続できる。透過した

10%の光はレーザービームとして用いられる。つまり、光の増幅 - 光の損失 = トータルゲイン

であり、トータルゲインを1以上にする工夫がレーザー発振技術の基となる。

レーザー光の最も大きな特徴となるコヒーレンスcoherence (可干渉性)とは、レーザー光が誘導放出により発生する光であれば、光波の位相や波長(エネルギー)、そして速度が揃っていれば、「重ね合わせの原理」で重なり合い「定常波」となり、これが「干渉」と呼ばれる。その光は、ある程度のレベルで光束を分割されても、再び重ね合わさると言う干渉性を示す光である。

重なり合う波同士の位相や振幅、そして速度に一定の関係がある場合は、合成された波も一定の位相、振幅を持つので干渉縞ができる。干渉縞を作れる波をコヒーレントな波coherent waveと言う。レーザ光は代表的なコヒーレントな波であり、コヒーレントな光coherent lightである。レーザ光を放射し、月上の鏡を使えば、その間の距離が測れる。

完全なコヒーレント光は存在しないが、レーザーの出力光はそれに近い光である。「coherent」とは、co- は「一緒に」という意味、「here」は、その「近く」を示すが、当然「ここで」の意味も含む。

光は波でもある。自然光のようなインコヒーレント光では、その波を構成する複数の波長が束になり、その波の位相も異なれば、その光を重ね合わせても、打ち消し合ったり強め合ったりして極めて複雑な干渉縞となる。

レーザー光では、その波長と速度や位相を揃えることで、光は打ち消し合うことなく、より一層強度を高める。

放射のスペクトルとは、放射する光の波長(周波数)ごとの強度の分布による現象を言う。例えば、太陽光をプリズム分光器で分散すると、紫から赤までのいろいろな色が現れる。これが「光のスペクトル」である。これらの各光の色は、波長の順に並んでおり、光の色それぞれに対して波長が対応している。

周波数とは、1秒間に繰り返す波の数、その周波数の単位には「Hz(ヘルツ)」を使う。中部電力の送電線の電流は、1秒間に60回の波で流れている。周波数は60Hzとなる。

「周波数」と「波長」には、

「波長(km)」=「光速300,000 (km/秒)」÷「周波数(Hz)」

例えば、太陽光のような自然光は複数の色が混ざりあったものであるが、レーザー光は、波長のスペクトル線幅spectral linewidthが非常に狭く、そのため単色性(単波長one wavelength)の光となり、単一波長の光の集まりとなる。

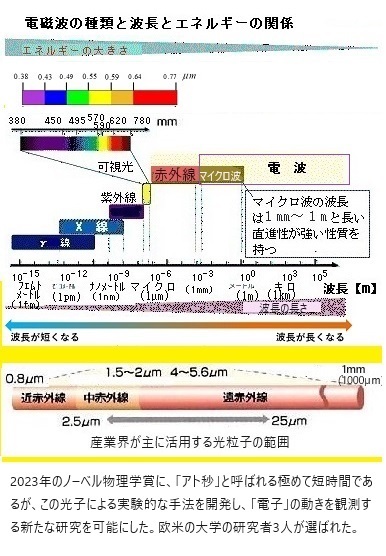

放射のスペクトルの波長範囲は10-16~108mと極めて広域である。そのうち、目に入って明るさ感覚を生じさせる波長範囲を可視放射visible radiationと言う。一般的には可視光visible lightと言うことが多い。「可視光」は、およそ380 nm〜780 nm(ナノメートル)の範囲内にある。

1 nm=10−6 mm=10−3 μm(マイクロメートル)

1μm=10−3 mm=103 nm

1 nm = 0.001 µm = 0.000001 mm

1mm=103μm=106 nm(ナノメートル)

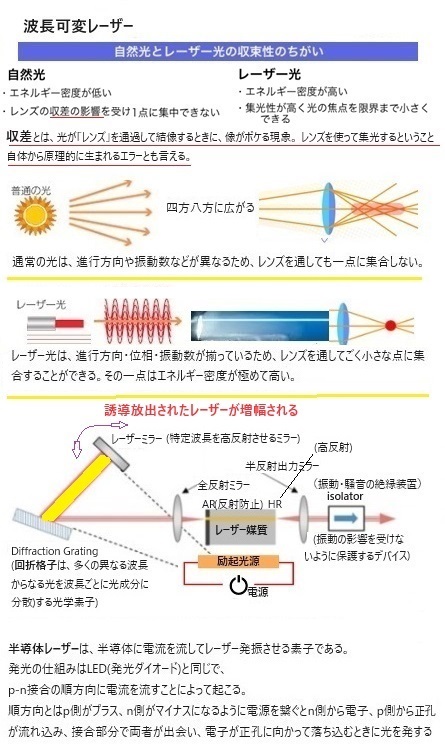

レーザー光の特徴は単色性にあり、その「収束性light convergence」とは光の束を一点に集める性質のことを指す。このように、レーザー光を一点に集めることでエネルギーを強くすることは可能であるが、レーザーではない自然光の場合、金属を切断したりできるほどの強度に到達しない。

レーザー光を集光する場合、そのレーザー光にはレンズの収差(レンズを通すことで生じる理想的な結像からのズレ)がほとんど生ぜず、しかも減衰もしない。そのため、レーザー焦点を限界まで小さくすることでエネルギー密度を高めることができ、金属までも切断したりする。

光は、すべて「電磁波」として空間を伝わる。光は、その電磁波の波の長さである「波長」によって色や性質が異なり、目にする「色」というものも実は光の波長によって決まる。人の目にする「色」は、脳が、特定の波長の光を「色」として認識することで赤や黄色、青などの色が見える。光が物体に当たると、その物体は光の一部を吸収もしくは反射する。そのうち、反射された光が目に入り、電気信号として脳に伝わることで「色」として認識される。

黒体(すべての波長の放射を完全に吸収する仮想の物体)は電磁波すべてを吸収するため、その反射がないため黒と認識される。物体が光を吸収すると、その物体は若干温度が上がる。「温度が高い」ということは、その物体の「原子・分子の運動が激しくなる」。光のもつエネルギーが、原子・分子が運動するエネルギーに変わるためである。

電子レンジの内部にはマイクロ波を発生させるために用いられる真空管デバイス「マグネトロンmagnetron」という部品が組み込まれている。このマグネトロンの先端から2,450メガヘルツ(MHz)という周波数のマイクロ波が放出される。この電磁波は、1秒間に24億5000万回振動する。このマイクロ波により食品に含まれている水の分子を振動させ、その摩擦熱で温度を上げる。

オーブンに用いられる「赤外線」は、ほとんどの物質で吸収されるため、食材の表面が焼かれる。「赤外線」でも波長が長い「遠赤外線」は吸収率が低く、表面だけでは吸収しきれず、内部でも熱になる。

目次へ

リンク

縄文時代の環境

「古事記」は偽書にあらず

ヒッタイトと古代エジプト

古代メソポタミア

古代メソポタミア史

ヒッタイト古王国時代

ヒッタイトと古代エジプト

ギリシア都市国家の興亡

細胞化学

DNA

遺伝子発現の仕組み

ファンデルワールス力

生命の起源

アポミクシス

植物の色素

植物の運動力

遺伝子の発現(1)

遺伝子の発現(2)

元素の周期表

デモクリトスの原子論

相対性理論「重力」

相対性理論「宇宙論」

相対性理論「光と電子」

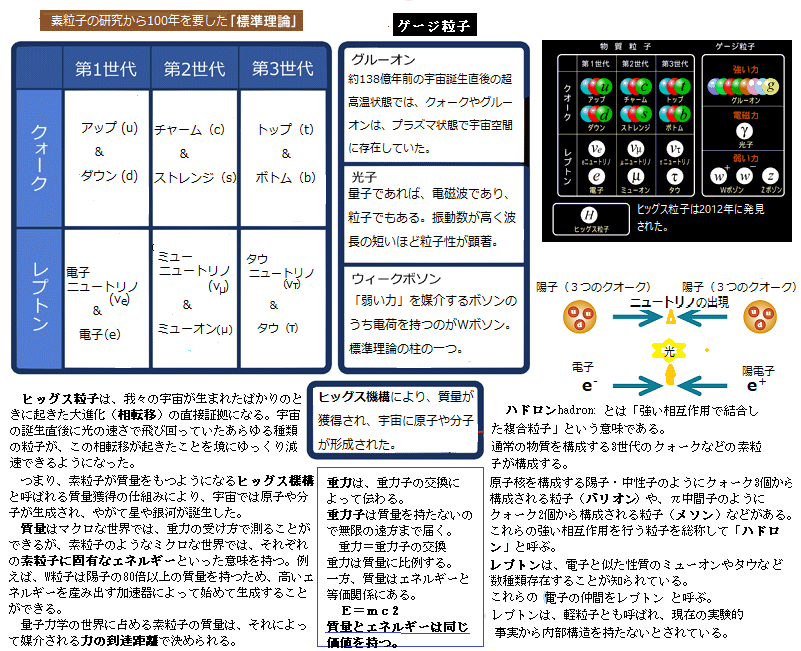

素粒子の標準理論

太陽系の物理

半導体

AI半導体

AIチップ

機械学習

植物の進化史

量子コンピューター

半導体レーザー

2)定常波

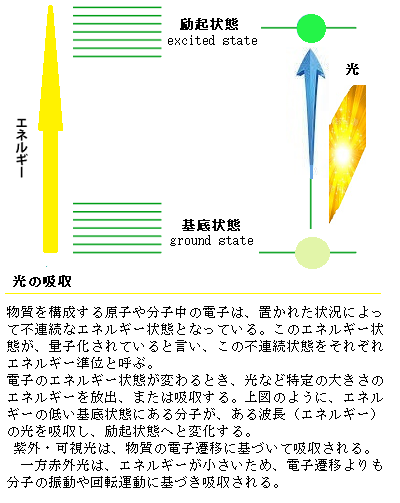

レーザー発振では、2枚の鏡間で光を往復させて定常波を生み出し、光を増幅する。原子や分子は外部からエネルギーを吸収すると、下準位から、上準位に移る。この励起状態は不安定であるため、すぐに低いエネルギー状態に戻ろうとする。これを遷移と言う。このときにエネルギー差に相当する光を放出する。この高エネルギー準位から低エネルギー準位へ確率的に遷移する現象が光の自然放射spontaneous emissionで、放射された光は、同じ様に励起状態にある他の原子に衝突して、同様の遷移を誘発する。これを光の誘導放射stimulated emissionと言う。

入射した電磁波強度に比例して高エネルギー準位から低エネルギー準位に遷移する自然放射のほかに、入射した電磁波強度に比例して低エネルギー準位から高エネルギー準位へ遷移する誘導放射が生じる。

レーザー光が発振するまでの原理は、高いエネルギー状態にある電子が存在し、この電子が持つエネルギーと同じエネルギーの光が入射してくると、エネルギーや位相(進行方向)が全く同じ光を放出する。つまり、入射時に1つだった光が出射時は2つになる現象が『誘導放出』となる。

誘導放出された光は、エネルギー・位相が揃う同位相であれば、多くの光を誘導放出させることがでるため、同位相同士の強い光を作り出すことができる。レーザー光は、この誘導放出という現象を利用して入射光を増幅することで作り出される。

この誘導放出の原理を利用してレーザー光を発振させるには、励起状態(電子のエネルギーが高い状態)の電子密度を、基底状態(電子のエネルギーが低い状態)電子密度よりも高くする必要がある。このような状態を「反転分布状態」と言う。

この「反転分布状態」における「誘導放出される光の数」>「電子に吸収される光の数」の状態にすることではじめて、効果的にレーザー光が作り出せる。

そのためには、

1.単色性(すべての光のエネルギーが等しい)

2.コヒーレンス(同位相)

3.光の進行波の方向が揃っている

4.収束性に優れている(「収束性」とは光の束を一点に集める性質)

この励起状態は不安定な状態であり、すぐに低いエネルギー状態に戻ろうとする。これを遷移と言う。このときにエネルギー差に相当する光を放出する。この現象が自然放射であり、この放射された光は、同じ様に励起状態にある他の原子に衝突して、同様の遷移を誘発する光の誘導放射が起こる。

一方、速さ・振幅・波長が同じ同位相の逆向き波が重なりあうと、定常波が生じる。その波をよく伝える媒質は、ばねと同様な性質を持つ。このばねの性質により波が生じる。ばねは、伸ばされれば伸ばされるほど強い力で引き戻そうとする。この力を復元力と言う。復元力を持つものが単振動という動きをする。

物体が円周上を一定の速さでまわり続ける運動を等速円運動と呼ぶ。この物体に横から光を当てると壁に映った影は周期的な往復運動を投影する。この動きを単振動と言う。この等速円運動が基本となり物理の重要な運動を起こる。

このときできる整った波の形を、正弦波sine waveと呼ぶ。数学で習う正弦曲線sine waveと同じ形なる。つまり、光の波は、一定の間隔で同じ形がくり返し現れる。正確に言うと空間や物体内のある部分での振動や変化が、次々に隣の部分に有限の速度で伝わり、遠くまで及んでいく現象である。

レーザー光の誘導放出を用いて発振させるには、高エネルギー状態の電子の密度を低エネルギー状態の電子密度よりも高める必要がある(反転分布状態)。その結果、吸収される光よりも誘導放出される光の数を上回らせることで、初めて効果的にレーザー発振器が、レーザー光を連続的に作り出すことが可能になる。

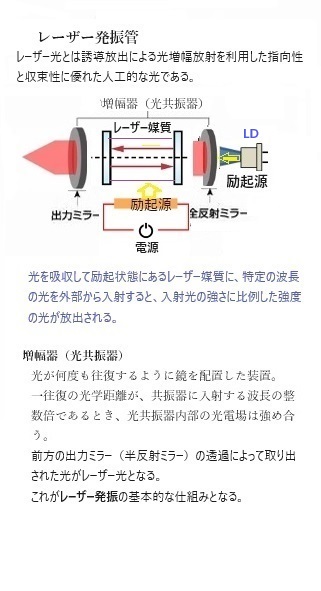

レーザー光の誘導放出を用いて発振させるには、高エネルギー状態の電子の密度を低エネルギー状態の電子密度よりも高める必要がある(反転分布状態)。その結果、吸収される光よりも誘導放出される光の数を上回らせることで、初めて効果的にレーザー発振器が、レーザー光を連続的に作り出すことが可能になる。レーザー発振管は、①レーザー媒体・②励起源・③増幅器(光共振器)の3要素から構成されている。誘導放出による光は、自然放出による光からエネルギー・波長・速度・進行方向がまったく同じ同位相の光に変えて放出する。これにより、自然放出されたエネルギーが2倍になる。

つまり誘導放出は、上記4つの要素が揃った強い光を作り出す。

これにより、レーザーの特徴である指向性と収束性に優れた光が生み出される。

レーザー発振管を構成する主要機器は

①レーザー媒体

②励起源

③増幅器(光共振器)

からなる。

励起源は、レーザー媒質laser mediumにエネルギーを与えるための光源を言う。代表的半導体レーザ(レーザーダイオードdiode laser【LD】)では、半導体のp-n接合部を流れる電流が励起源となる。炭酸ガスレーザやエキシマレーザなどのガスレーザでは、プラズマ内の電子衝突(グロー放電やアーク放電など)を励起源とする。ディスクレーザやファイバーレーザなどの固体レーザでは光(ランプやLDなど)が励起源になる。

誘導放出による増幅現象は「共振」と呼ばれ、共振器に設置された対のミラー(共振器ミラー)の間で行われる。

反転分布状態で1つの電子が光を自然放出すると、その光によって別の電子が光を誘導放出し、それにより光の数が連鎖的に増えてより強い光へと増幅される。

さらにレーザーは2枚のミラーが設置された共振器を反射し続けることによって増幅されていく。

対のうちの後方は全反射ミラーとなっているが、前方の出力ミラーは半反射ミラーとなっており、共振により増幅された光の一部分を透過する。

誘導放出によって放出された光は、自然放出による光とエネルギー・波長・速度・位相がまったく同じ同位相の光を放射する。

つまり、自然放出された光のエネルギーが2倍になる。

この誘導放出光は、上記の4つの要素が揃った強い光を創り出すことができる。

これにより、レーザーの特徴である指向性と収束性に優れた強い光が生み出される。

目次へ

3)レーザーの技術

レーザーの技術は、20世紀の初頭、アルバート・アインシュタインが、すべてのレーザー技術の基礎である「誘導放出」現象を提唱したところから始まる。アインシュタインはノーベル物理学賞を1905年に受けているが、これは有名な相対性理論についてのものではなく、「光電効果」についての授与だった。

レーザーの技術は、20世紀の初頭、アルバート・アインシュタインが、すべてのレーザー技術の基礎である「誘導放出」現象を提唱したところから始まる。アインシュタインはノーベル物理学賞を1905年に受けているが、これは有名な相対性理論についてのものではなく、「光電効果」についての授与だった。この光電効果の考えをさらに発展させて、誘導放射という理論が考えられた。その誘導放射はレーザーの重要な理論の一つである。誘導放射とは、ある電子の再結合により放たれた光が、他の電子の再結合の引き金となり、位相のそろった波長の強い光を次々と発生させていくという現象を言う。実際にアインシュタインは、具体的にレーザーという装置のことについては語っていないが、理論上レーザーの礎を築いたと言える。

電子やイオンなどの荷電粒子は、加速度運動をすると光を輻射する。

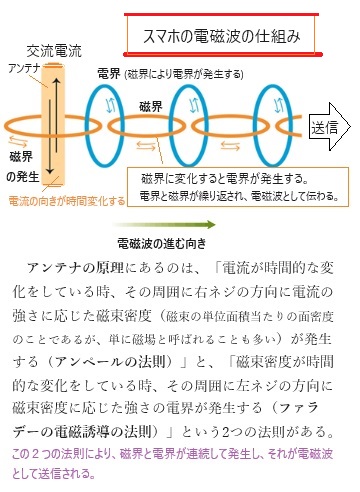

トランシーバや携帯電話のアンテナから通信のための電波が出るのは、アンテナの中の電子の流れの向きが急速に交互に時間変化することで磁場を形成するからである。

アンテナの原理にあるのは、「電流が時間的な変化をしている時、その周囲に右ネジの方向に電流の強さに応じた磁束密度magnetic flux density(磁束の単位面積当たりの面密度のことであるが、単に磁場と呼ばれることも多い)が発生する(アンペールの法則)」と、「磁束密度が時間的な変化をしている時、その周囲に左ネジの方向に磁束密度に応じた強さの電界が発生する(ファラデーの電磁誘導の法則)」という2つの法則による。

携帯電話が電波を送信する時には、信号に対応した電流をアンテナに流す。流すのは、周期的に流れる向きが変わる、プラスとマイナスの入れ替わりが発生する「交流電流」である。

電流の向きが変わる、すなわち電流が急速に時間的な変化をすることにより、アンペールの法則に従って周囲に磁束密度が発生する。その発生する磁束密度の大きさも連続して急速変化するので、ファラデーの電磁誘導の法則に従い、磁束密度に応じた強さの電界が発生する。発生した電界の周辺にはさらに磁束密度が発生する、という繰り返しにより、アンテナを起点とした「電磁波」が発生する。

電磁波を受信する時には、逆にアンテナの周囲にある電磁波によって、アンテナに流れる電流が発生する。これが受信機に伝わり、電波が受信される。すなわち、アンテナは、電磁波の送信にも受信にも重要な役割を果たす。

携帯電話は自分から頻繁に電波を発信して、自分の居場所を知らせる。その信号を受信したアンテナから情報が端末データベースに送られている。携帯電話は常に近隣の無線基地局の電波強度を測定し続けている。電波がある一定の強度以下になると、それまでの回線を切断して、より強度の強い別の回線に切り替える。常に瞬時に次の接続の準備を行っている。利用者は意識することなく、スムーズに切り替えることがでる。この仕組みを「ハンドオーバーHand Over」と呼ぶ。

第3世代携帯電話(3G)以降では、セルの境界付近では複数の基地局と同時に交信するレイクrake受信などの技術を利用し、徐々に電波強度の強い基地局に乗り換えていく「ソフトハンドオーバー」方式が広まっており、瞬断などが起きないようになっている。

携帯電話サービスを送信するための無線周波電磁界は、送信アンテナを用いて送られている。アンテナからの距離とともに電磁界強度は低下する。電磁界強度の場合、一様な放射では、距離に反比例して減少する。携帯電話またはスマートフォンの放射電磁界により生じる人体の組織での吸収エネルギーを明らかにするため、比吸収率(SAR)を用いる。人体の組織において、エネルギーはほとんど熱に変換される。

携帯電話サービスを送信するための無線周波電磁界は、送信アンテナを用いて送られている。アンテナからの距離とともに電磁界強度は低下する。電磁界強度の場合、一様な放射では、距離に反比例して減少する。携帯電話またはスマートフォンの放射電磁界により生じる人体の組織での吸収エネルギーを明らかにするため、比吸収率(SAR)を用いる。人体の組織において、エネルギーはほとんど熱に変換される。荷電粒子が加速度運動をするためには何らかの力が必要である。電磁場中を運動する荷電粒子のみ働く力(ローレンツLorentz力)によって荷電粒子の進行方向が曲げられて発生する光、これがシンクロトロン放射光Synchrotron Radiation(単に放射光Synchrotron Lightとも)と呼ぶ。シンクロトロンとは、荷電粒子を時計回りに加速する円形加速器Cyclotronの一種で、その加速器によって螺旋状の軌道に保持される静磁場(時間の経過とともに強度や方向が変化しない一定の磁場)内で、相対論的な速度まで加速運動している荷電粒子の軌跡を外部電場、外部磁場などの力で曲げた際に、電磁波が放出されることはよく知られている物理現象である。この指向性の高い電磁波は、医療用X線の1億倍以上の明るさを持つ非常に強力なX線が含まれている。X線は原子の大きさとほぼ同じ1 pm(ピコメートル10-12m) - 10 nm波長を持つため、量子の世界である物質の構造や性質を原子スケールやナノスケール(10-9 【10億分の1】m)で観察する優れた手段となる。磁性体・誘電体・半導体・金属間化合物など様々な物質の性質を非破壊的に解明するとともに、原子レベルから始まる量子シミュレーションを駆使して、生体分野でも、癌・骨粗鬆症・アルツハイマー症など、細胞や組織の分子・化学構造に由来する様々な現象や病気の原因解明への応用が期待されている。

放射線とは、「運動エネルギーを持って 空間を飛び回っている素粒子」 であり、「光」の性質を持ったものであれば、身近にある放射線の大半は「光」の性質を持つ。電磁波は空間を伝わっていくエネルギーの流れであるから「放射線」である。

放射線の波長が紫外線よりももっと短くなる、つまりエネルギーが高くなると、身体を通り抜けるようになるX線、ガンマ線になる。医療に用いられる。

α線、β線、γ線は、原子核から出る放射線、X線は高速の電子を銅・モリブデン・タングステンなどの金属にぶつけた時に放出される。中性子線は、原爆放射線の一部で粒子線である。

放射能と放射線とは違う。放射能とは、不安定な原子核が放射線を放出しながら別の原子核に変わっていく性質であり、つまり、原子核の崩壊を伴う。放射能の強さは、1秒間あたり何個原子核が壊れるかで表す。したがって、放射能の強さと放射線の強さは同じではない。

放射能の強さは、1秒間あたり1個崩壊=1ベクレルbecquerel (記号: Bq) 示される。

地球で生活する以上、必ず少しの放射線を浴び続けている。もし高地で生活すると、宇宙線からの被爆が増える。富士山頂では平地の5倍になる。大気には宇宙線をさえぎる作用がある。 体の中で最も多い放射性元素、天然カリウム中に存在するカリウムの同位体カリウム40(40 K)、核種として不安定な放射性同位体である。半減期は12.48億年、地球上における絶対量が多いことにより地球上における主な自然放射線元の1つとなっており、またカリウムが動植物の必須元素であることから生体の内部被曝では最大となり、体内のカリウムは通常130グラムあり、その0.012%は放射性カリウムである。

つまりヒトの体内では毎秒4,000個のカリウム原子核が崩壊して常にベータ線を放射している。

地熱もほとんどカリウム40のせいらしい。半減期12億年。

レーザーの原理とは

原子や分子はエネルギーを吸収すると、エネルギー準位がより高い状態へと移り、励起された状態になる。この励起状態は、不安定であるため、時間の経過とともにエネルギーを放出して低いエネルギー準位へと移ろうとする。

原子や分子はエネルギーを吸収すると、エネルギー準位がより高い状態へと移り、励起された状態になる。この励起状態は、不安定であるため、時間の経過とともにエネルギーを放出して低いエネルギー準位へと移ろうとする。この高いエネルギー準位から低いエネルギー準位へと遷移するときに、そのエネルギーの差に相当する光を放出する。この現象を「自然放出」と呼ぶ。

ある物質中の電子が定常状態以上のエネルギーをもっているとき、すなわち励起状態にあるとき、この電子がもつエネルギーと同じエネルギーの大きさを持つ光が入射されると、その刺激で同じエネルギーの波長・位相・速度をもった光を放出する。この現象を「誘導放出」と言う。この誘導放出された光が、励起状態の他の原子や電子に衝突して、この誘導放出の繰り返しで出力を高めるレーザーを発生させる。

通常、励起した原子や分子によって発せられる光は、いろいろな位相や波長・速度を持っているのが普通である。ところがある条件下では、一つの電子が再結合したときの光が引き金となって、別の電子の再結合が後に続くことがある。これにより、2番目の再結合は、一つ目の光と正確に等しい位相を持った同一波長の光が放出される。この「誘導放射」が何度も続けば、位相の整った強い光をえることができる。しかし、レーザーに必要な条件とは、コヒーレントな光を可能にする誘導放射の連鎖であれば、その条件に適合する誘導放射は自然には起こりえない現象である。

誘導放射は、一つ目の再結合が二つ目の再結合の引き金になる。ところが、自然な状態下の原子や分子の有り様では、エネルギーの高い軌道にいる電子よりも、低い軌道にいる電子の数のほうが多いはず。ということは別の再結合が起こる確率よりも、その光が吸収されて他の電子を励起する確率のほうがはるかに高い。そのため、自然には誘導放射の連鎖は起りえない。

そこで誘導放射を起こすためには、高エネルギーと低エネルギーの電子の数の割合が自然界とは反対でなければならない。つまり、原子や分子全体にエネルギーを与え、高エネルギー軌道の電子の数のほうが低エネルギーの電子の数より圧倒的に多くしてやれば誘導放射が起る。この低い励起されていないエネルギー状態よりも高い励起状態にある状態が存在している状態を「反転分布(population inversion)」と呼んでいる。

1960年、「電気光学産業の父」と呼ばれている米国のセオドア・メイマンTheodore H. Maimanがルビー結晶を用いて世界初の波長のそろった光のレーザー発振に成功した。世界で最初に発明されたレーザーである「ルビーレーザーRuby laser」では、レーザー媒質には合成ルビーを使い、これに0.01~0.5%のクロム(Cr)を混ぜ、コンデンサに蓄積されたエネルギーを瞬間的に印加・放電することで、大光量のパルス光pulsed light(極短時間に発光させる光)を発生させることができるキセノンフラッシュライトxenon flash lightを使って、クロム原子を励起させる。

ルビーレーザーは、発光原子となるクロムを無色透明なサファイア結晶(アルミニウムの酸化物Al203)の中にまばらに孤立させる。この無色透明サファイアに、0.01~0.5%のクロムを混ぜますとピンク色になる。ところどころのAl原子がCr原子に置き換わり、周りの酸素原子と結合するので、通常は3個の電子を失ったCr3+イオンとなる。

レーザーは原子の発光を利用する。そのため、レーザー媒質を原子の状態に保たなければならない。ガスレーザーでは、発光原子はばらばらの状態になるが、固体を保ち無理矢理ばらばらの状態を保てば、原子同士の間隔が原子1個分程度に近づくと、個々の原子の性格が失われ、エネルギー準位に広がりが生じる。これによって高いエネルギーレベルにある電子の数の方が多くなり、反転分布の状態になる。

原子番号54の貴ガス元素(記号;Xe)、その高価なキセノンがランプに使われるのは、幅広い周波数成分を含んでおり太陽光に近い白色光なので、ルビーレーザーには赤色光も含んでいるためでもある。

レーザ媒質にエネルギーを注入し励起状態にすると、その媒質は特 定の波長の光を増幅して誘導放出することができる。励起さ れエネルギー準位の高い状態になった媒質中の原子・分子は、元の安定したエネルギー準位の低い状態に遷移しようとする時、エネルギーを電磁波に変えて放出する。この光の誘導放出により、光を増幅する。このレーザ媒質を、2枚の鏡を対向させた光共振器の光軸上に置くことにより、光 を反射、増幅してレーザ発振する。そしてこの共振器 の片方の鏡に部分透過性をもたせることにより、共振器外へレーザ を取り出すことができる。

その光源は、円筒形状を有する共振器の1つの軸に沿って配置されている。一般的には2〜25cmの長い棒となっている。

共振器から放射されるすべての光は、キセノンフラッシュランプから結晶上に向けられている。キセノンランプは、瞬間的に高いピーク出力を有するパルス点灯光源であるばかりか、パルスの連続モードでルビーレーザ装置や、ルビーレーザーロッドRuby rodに、適合するレーザ動作ができる。また、高安定・長寿命といった特長も併せ持ち、高出力高性能でもある。通常、人工サファイアが利用されている。

ルビーレーザーの発見は、高精度加工の領域を拡大したばかりか、医療業界にでは、顕微操作による滅菌メスの代用として使用されいる。

レーザー発振aser oscillation

コヒーレントな光は、一応、反転分布と誘導放射によって得ることは可能だが、実際にはこれだけではレーザーとして十分な強度を持った光が得られない。そこで合わせ鏡の間に光を閉じこめて光を往復させて、光を増幅させる必要がある。これを「レーザー発振」と呼んでいる。

具体的なその方法については、ルビーレーザーの例をたどれば

1)はじめ高圧の電気によってキセノンランプが強力な光を放つ。これによって、ルビーの原子(青い丸)は励起された状態になる(反転分布)。

2)特定の波長を持った光に刺激されて、いくつかの原子は光子を放出する。はじめのうちは光子の進行方向はランダムなため、多くのものはルビーの結晶から外へ出ていってしまう。一部の光子のみが他の原子が光子を放出する引き金となり、誘導放射が起こる。

3)2)で生じた光子のうち一部は二つの合わせ鏡の間を反射しつづけ、光は増幅しつづける。

4)光が強くなったところで、合わせ鏡のうち透過性のあるほうから、光が抜け出す。この光がレーザー光となる。

ここまでくると「laser」という英語がよく理解できる。実はこれは「Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(放射線の誘導放射による光の増幅)」の頭文字を合わせたことによる。

ルビーレーザーは固体レーザーの一つである。レーザーは固体レーザーの他にも、希ガスをつかったガスレーザー、ハロゲンと希ガスからなるエキシマ分子を使ったエキシマレーザー、他にもX線レーザーやシンクロトロンレーザーなど、とんでもない高出力なレーザーが存在している。

身近な生活に大きな影響を与えたレーザーは、半導体レーザーsemiconductor laser (レーザーダイオードdiode laser)で、他のレーザーと比べて非常にコンパクトで低出力なレーザーである。従来のレーザーはレーザー媒質によって発振波長が決まっており、自由に変更することができない。しかし、半導体レーザーは、共振器の構造を変えたり、レーザー媒質を変えたりして、一定の範囲で発振波長を変えることができる。

波長可変レーザーには、自由電子レーザー・色素レーザー・レーザー励起など様々な方式があるが、レーザー媒質に半導体を用いる半導体レーザーが簡便かつ低価格で実現できるため活用範囲が広がっている。

(色素レーザーdye laserには、585nmのX線レベルのエエルギーで血管の異常を治療する医療レーザー機器がある。dyeは「染料」を意味する。レーザー染料と使用される色素の代表的な溶媒は、エタノール・p-ジオキサン・ジメチルスルホキシドなどを発振媒体として使用し、通常は液体溶液を使用する。染料は通常、粉末状で購入する。ユーザーは任意の濃度で染料溶液を作ることができる。液体色素は、レーザー発振閾値lasing threshold が非常に高い。励起の大きさを表す発振閾値は、レーザーの出力が誘導放出によって支配される最低励起レベルを指す。閾値(しきいち)thresholdを超えると、パワー対励起の傾きが桁違いに大きくなる。

レーザー染料と使用される溶剤の一部は有毒であり、発がん性色素もある。ジメチルスルホキシドは、皮膚への染料の浸透が極めて速い。

色素レーザーは、通常、比較的短い波長で励起される。しかも、ガスやほとんどの固体レーザー媒質と比較して、はるかに広い範囲の波長の帯域幅であるため、波長可変レーザーやパルスレーザーには極めて有効である。

赤色への吸収率が高い色素レーザーであれば、瞬時に血管腫を破壊できる。異常血管にのみ選択的に反応するので、正常な血管への損傷が避けられる。また、赤血球が発熱して周囲の毛細血管を損傷させるが、損傷した毛細血管はやがて塞がり、血管は正常な組織に置き換わる。)

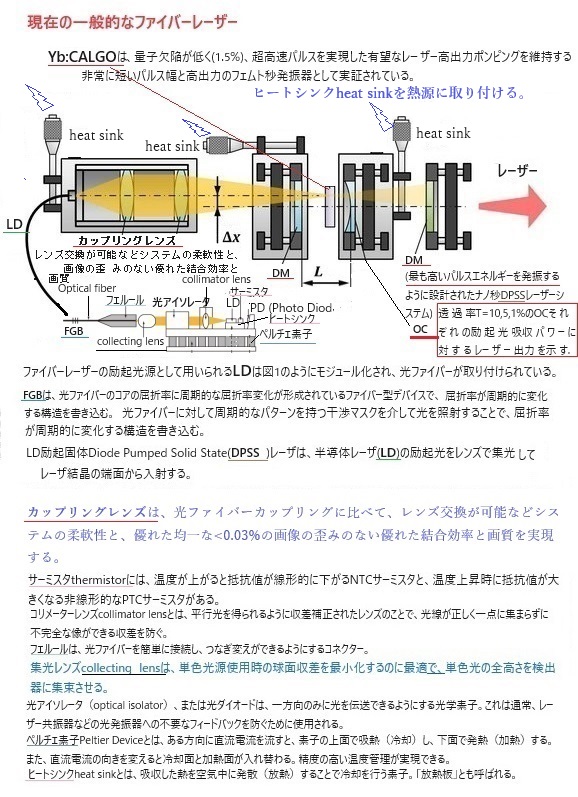

ヒートシンクheat sinkを熱源に取り付けると、機器の持つ熱が熱伝導によってヒートシンクに伝わり、そのヒートシンクから外気へと逃げていき、結果として熱源の温度が下がる。

ヒートシンクheat sinkを熱源に取り付けると、機器の持つ熱が熱伝導によってヒートシンクに伝わり、そのヒートシンクから外気へと逃げていき、結果として熱源の温度が下がる。ヒートシンクは空気に触れる面積が広いほど、放熱効率が高くなるため、凹凸をつけたり蛇腹状に加工したりする。冷却効果を高めるため、空冷ファンなどと組み合わせて用いられる場合もある。

電子部品や半導体チップなどでは、適正な作動温度が定められているが、一般的な動作の限界温度は100℃程度と言われている。半導体チップは電気が流れると熱を帯びる。それ以外の部品も長時間の駆動やリーク電流current leakage、配線抵抗などで高温状態となると、誤動作や動作不良などが生じ、素子自体の寿命も縮める。

特にリーク電流は、電子回路の内部で、本来電流が流れない箇所から漏れ出るような電流を言う。リーク電流の原因は、主に量子力学で言うトンネル効果によると言われている。電気伝導体と絶縁体では、電流の流れに関して明らかに異なる挙動を示すが、原子などの量子の世界では、本来電流が流れない絶縁体でも量子論的効果(トンネル効果)によって電気が多少は流れるようになる。これにより、半導体などの自由電子が微小範囲内であるが、想定外に広がりを持つため、わずかながら周囲の絶縁体内へも染み込むことになる。

その結果、単にその素子の性能が劣化するだけではなく、引いてはモジュール機能低下ばかりか、機器全体の故障の原因となる。

半導体レーザーが、その関連素子を長期安定的に使用するためには、ヒートシンクheat sinkなどを使って発生した熱を適切に逃がす必要がある。

ヒートシンクは、素材の熱伝導性と大きい表面積を活用した単純な原理・機構であり、駆動に電力を使う必要がないため音の発生もない。

ヒートシンクの性能は、熱抵抗によって表され、一般的用途においては熱抵抗が小さいものほど性能が高い。熱抵抗は、ヒートシンクの材質、大きさ、形状などによって決まる。主に、伝熱特性の良いアルミニウム・鉄・銅などの金属が用いられる。空冷とも相性がよく、強制的に対流を発生させることで効果的に放熱できる原理なので、ヒートシンクはよく空冷ファンと組み合わせて利用されている。

ヒートシンクの原理は、冷却ファンや水冷などに比べると冷却効果はやや劣るが、コンパクトで比較的低コストで使用できることから、電子部品などに広く利用されている。ヒートシンクとは、吸収した熱を空気中に放熱することで冷却を行う部品であるため、「放熱板」とも呼ばれ、材質には、熱伝導率が高く加工性にも優れるアルミニウムが使われることが多い。また、外気などへ熱排出する効果上、表面積が広くなるよう一般的にはフィンfin(Heat Sink Fin)と呼ばれる櫛状にすることで表面積を増やして放熱性能を高め、板や棒の生えた剣山状や蛇腹状に成型される。

更にファンと併用して、冷却能力を向上させることもできる。ただ、特定の素子をターゲットにして温度低下をすることはできない。 半導体レーザーの平均寿命は、波長や位相、そして出力の仕様に伴う動作環境が大きく関係するが、10,000時間ほどと言われている。その動作温度が、もし温度が10℃上昇すると、寿命が半分に減少するとも言われている。さらにその最大動作温度を超えたまま、半導体レーザーを使用すれば、劣化が促進されパフォーマンスが低下し、製品寿命を縮める。

更にファンと併用して、冷却能力を向上させることもできる。ただ、特定の素子をターゲットにして温度低下をすることはできない。 半導体レーザーの平均寿命は、波長や位相、そして出力の仕様に伴う動作環境が大きく関係するが、10,000時間ほどと言われている。その動作温度が、もし温度が10℃上昇すると、寿命が半分に減少するとも言われている。さらにその最大動作温度を超えたまま、半導体レーザーを使用すれば、劣化が促進されパフォーマンスが低下し、製品寿命を縮める。動作温度対策としては、ヒートシンクなどによる放熱や、必要最小限までレーザー出力を下げることが有効になる。

熱電クーラーThermoelectric Cooler(TEC)は、現在は熱交換効率の良いp型半導体とn型半導体が使用される小型のヒートポンプモジュール(ペルチェモジュール)で、本体に搭載させれたTECコントローラーにより制御され、レーザーの温度を一定に保つ。この小型のヒートポンプモジュールは、流す電流の量によってヒートポンプ量を制御し、冷却動作も加熱動作もできるので、精密な温度制御が可能となる。

TECは小型であるため、光ファイバレーザドライバや温度管理が重要となるデバイスなどの個別部品の高精度温度制御に有用となり、温度が重要となる部品は、TECおよび温度モニタとともに、単一の熱工学設計モジュールとして集積されている。その本体に搭載させれたTECコントローラーにより制御され、レーザーの温度を一定に保つ。

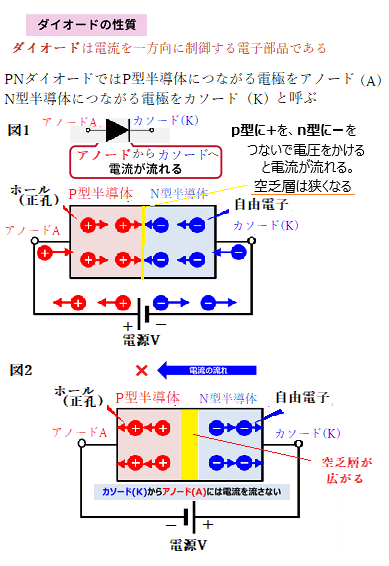

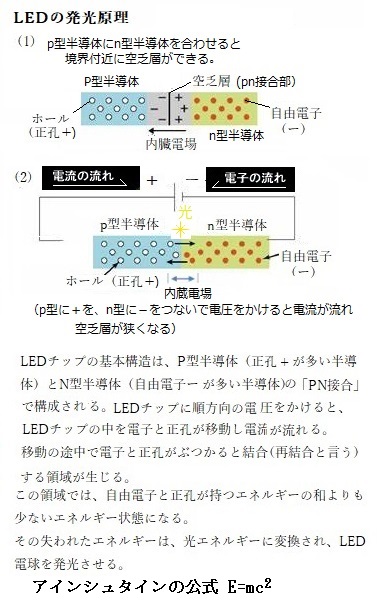

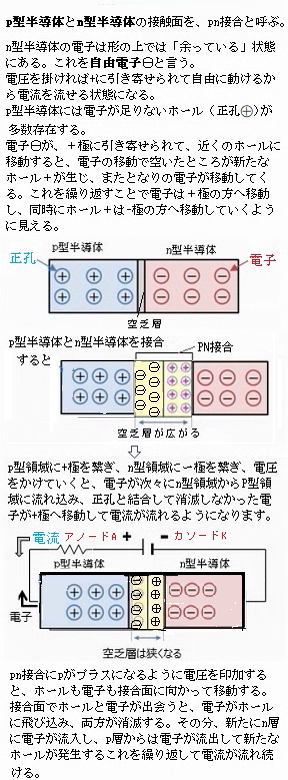

半導体レーザーとは、半導体に電流を流してレーザー発振させる回路素子であり、レーザーダイオードとも呼ばれている。光通信や医療、加工技術など幅広い用途で使われている。発光の仕組みは発光ダイオード(LED)と同じで、n型クラッド層はマイナス、p型クラッド層はプラスとなるよう電気を繋ぐと、n型クラッド層からは電子が、p型クラッド層からは正孔(ホール)活性層に向かって流れ込む。正孔は、価電子帯の電子が不足している状態にあるため、正孔は活性層で電子と出会うことで結び付く(再結合)。

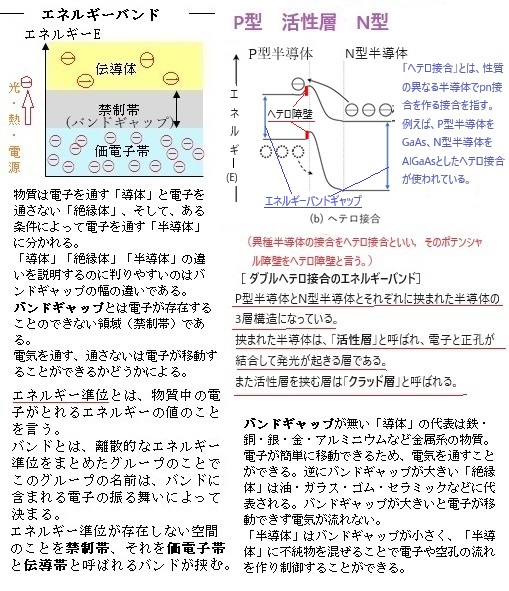

半導体はそれぞれ、固有のエネルギーバンドをもつ。このため、多くの場合、バンドギャップの違う半導体を接合することになる。異なったhetero半導体を接合すると、禁制帯を挟むバンドギャップの違いのため、接合界面にポテンシャル障壁potential barrierが生じる。その異種半導体の接合をヘテロ接合heterojunctionと言う。そのポテンシャル障壁をヘテロ障壁hetero barrierと呼ぶ(hetero-とは「異なった」の意)。

(ポテンシャル障壁potential barrier とは、片側の粒子が反対側に通過するのを防ぐ最大ポテンシャルを含む領域を言う。古典理論によれば、粒子が通過するには、ポテンシャルバリアの高さを超えるエネルギーが必要とされた。しかし、量子力学的効果では、ポテンシャル障壁より少ないエネルギーを持つ入射波が、その障壁を通過する確率は有限にあると、そのトンネル効果tunnelling effectを示した。

結晶の物性を変化させるために少量の不純物を添加する半導体間の界面では、類似しているがはるかに低い障壁が存在する。

電子と正孔の拡散によってPn接合に生じる電位差をポテンシャル障壁と呼ぶ。pn接合のポテンシャル障壁では、ポテンシャル障壁未満のエネルギーを持つ粒子がトンネル効果により通過することが可能となる。)

半導体レーザーなどでは、ヘテロ障壁を用いて注入された電子および正孔を活性層に閉じ込めることで低電流動作を実現する。そのため、半導体レーザーの基本構造が、p形とn形の材料ではさんだ構造となり、バンドギャップがより広いダブルヘテロ構造double heterostructure(DH)になる。ヘテロ障壁を越えて漏れる電流成分は非発光電流成分となり、温度が指数関数的に増加するため、温度特性の劣化をもたらす。そこで、その良質の高温特位を実現するために、高いヘテロ障壁を設ける。

n型クラッド層から流れ込む電子は、高いエネルギーを持っているが、再結合が起こるとそのエネルギーは失われ、失われたエネルギーは光に変換される。n型クラッド層からきた電子のエネルギーと、再結合によって放出されたエネルギーとの差は「エネルギーギャップ」と呼ばれる。そのエネルギーギャップによって、光の波長が変化する。この波長の変化を利用して、半導体レーザーとして生み出される光を様々な用途に使い分けられる。

一度、再結合が起こると、その時に発生した光が引き金となり、別の電子もどんどん再結合されていく。この現象は「誘導放出Stimulated Emission」と呼ぶ。その誘導放出によって発生した光は、最初に再結合で発生した光と、全く同じ位相を持った波長の光になる。

半導体レーザーは、半導体励起固体Diode Pumped Solid State (DPSS)レーザーを励起光excitation lightとする固体レーザsolid-state laserである。レーザ発振出力が安定、低ノイズで波長変換が容易という利点がある。しかも、レーザーダイオードLaser Diodeとも呼ばれるLDは単一波長で発振することができるので、レーザ結晶を任意の吸収遷移で励起することでき、しかも高効率・省エネルギーを実現した。波長変換が容易であるため、さまざまな波長の可視光や紫外線も発振させることができる。また、機械的に小型・軽量・長寿命・保守が容易という利点があり、光学的に単一の横モード・縦モードが得られ、しかもビームの品質は良好である。

光の位相、周期的に繰り返される光の波長の中で、山と谷が揃っている光をコヒーレント光と言うが、一方向に向かってまっすぐ強力なレーザー光が出力できることが、半導体レーザーの代表的な特徴と言える。レーザー光は波長のスペクトル幅が非常に狭く、単一波長の光の集であるため、レーザー焦点を限界まで小さくすることでエネルギー密度を高めることができる。しかも、小型の装置でありながらレーザーの高出力が得られることから、光通信や医療、製品加工技術など幅広い用途で使われている。

波長が0.1〜10nm程度のX線領域の波長帯を持つレーザーは、ピーク強度が高いという特徴があり、膜たんぱく質をはじめとする高難易度ターゲットの結晶構造解析や、その短パルス幅を利用した無損傷材料分析やウイルスや金属粒子といった非結晶性試料に対しても高分解能を発揮する。

半導体レーザーは他のタイプのレーザーと比べて小型・高効率・低電圧・低消費電力・長寿命などの性能を高め、光エレクトロニクス分野で幅広く使われている。

ルビーレーザーの場合は、反転分布を可能にするために、キセノンランプを使っていた。しかし、半導体レーザーではその方法は使わずに、ある方法で伝導帯に電子を注入する。大型で消費電力の大きいキセノンランプなどを使わないことが、半導体レーザーの小型、低消費電力を可能にした。

半導体レーザーのダブルへテロ接合(二重ヘテロ接合)では、P型半導体とN型半導体の間に異種の半導体を挟むpn接合を言う。

ダブルヘテロ構造のエネルギーバンド図を示す。

P型半導体とN型半導体とそれぞれに挟まれた半導体の3層構造になっている。

レーザの専門用語では、キャリアの再結合で光を生じる発光層を「活性層」と呼び、また、活性層を挟む両側の層を「クラッド層」と呼んでいる。「活性層」で、電子と正孔が結合して発光が起きる。

バンドギャップの大きいP型とN型のクラッド層(被覆層)で、バンドギャップの小さい活性層を挟んだかたちとなっている。クラッド層に設けられた外部電極から順方向に電圧をかけると、P型クラッド層から活性層に正孔が、N型クラッド層から活性層に電子が注入される。したがって、活性層は「反転分布」の状態になる。ここでは、効率よく誘導放射が起こる。

(アインシュタインによる特殊相対性理論から導かれた世界で一番有名でありながら簡単な式は、「ほんのわずかな物質には、膨大なエネルギーが秘められている」こと、また「エネルギーから物質を生みだすこともできる」ことを示した。

E=mc²

「物質からエネルギーが生まれ、逆に、エネルギーが物質を生み出す」)

目次へ

誘導放射は、一つ目の再結合が二つ目の再結合の引き金になり、しかもそれが連続しなければレーザー発振に繋がらない。

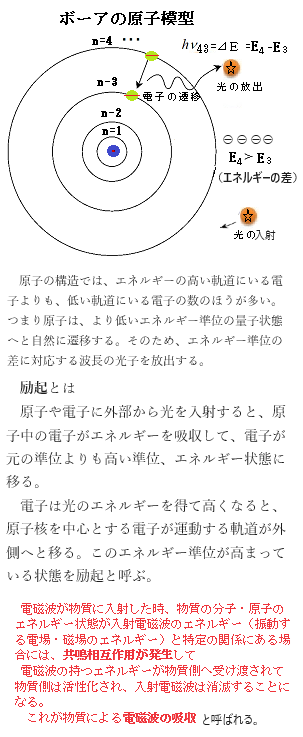

誘導放射は、一つ目の再結合が二つ目の再結合の引き金になり、しかもそれが連続しなければレーザー発振に繋がらない。ところが、原子や分子の構造では、エネルギーの高い軌道にいる電子よりも、低い軌道にいる電子の数のほうが多い。つまり原子や分子が、より低いエネルギー準位の量子状態へと自然に遷移すると同時に、エネルギー準位の差に対応する波長の光子を放出する現象が、他の原子内の電子が、光のエネルギーを得て、原子核の軌道の外側へ遷移する。ということは別の再結合が起こる確率よりも、光を吸収して他の電子を励起する確率のほうがはるかに高いため、自然には誘導放射は起こらない。

そこで誘導放射を起こすためには、高エネルギーと低エネルギーの電子の数の割合が反対でなければならない。つまり、原子や分子全体にエネルギーを与え、高エネルギー軌道の電子の数のほうが低エネルギーの電子の数より多くしてやれば、誘導放射の可能性が高くなる。このように、同種の多数の分子や原子からなる物質で、2つのエネルギー準位間において高いエネルギー準位にある粒子数の方が、低い準位にある粒子数よりも多い状態を「反転分布population inversion」と呼んでいる。

反転分布を定常的に発生させるには、自発放射が起こる率よりも高い率で、低エネルギー準位から高エネルギー準位に粒子が供給される必要がある。そのために、いったん、さらに高い準位に衝突や電磁波吸収などによって粒子を励起させ、それが自発放射などによって該当する遷移の高エネルギー準位に、継続されて豊富に供給される過程が必要となる。この過程を光ポンピングoptical pumpingという。

原子や電子に外部から光を入射すると、原子中の電子がエネルギーを吸収して、電子が元の準位よりも高い準位、エネルギー状態に移る。電子は光のエネルギーを得て準位が高くなると、原子核を中心とする電子が運動する軌道が外側へと遷移する。このエネルギー準位が高まっている状態を「励起」と呼ぶ。

レーザーにより誘導放出を起こして、発振させるには低いエネルギー準位より高いエネルギー準位にある電子の密度を高めておく必要がある。この高いエネルギー準位の電子密度が大きい状態を「反転分布」と呼ぶ。

粒子加速器Particle acceleratorは、電磁場を利用して荷電粒子を加速し、超高速度と高エネルギーにすることでビームとして活用する装置である。これらの粒子を光の速度近くまで加速すると、粒子は高エネルギーの状態になる。この高エネルギーの粒子同士を衝突させ、素粒子で満たされる宇宙誕生の状態を再現することで、物質の根源に迫る研究に繋がる。

粒子加速器Particle acceleratorは、電磁場を利用して荷電粒子を加速し、超高速度と高エネルギーにすることでビームとして活用する装置である。これらの粒子を光の速度近くまで加速すると、粒子は高エネルギーの状態になる。この高エネルギーの粒子同士を衝突させ、素粒子で満たされる宇宙誕生の状態を再現することで、物質の根源に迫る研究に繋がる。最新の観測がから、宇宙を構成する成分の7割以上が光速を超える速度で宇宙膨張を加速させる謎のエネルギー「ダークエネルギー」があり、また2割以上が観測不能な物質「ダークマター」で占めていることが分かった。いずれも電磁波による観測には反応しないが、重力には反応するようだ。地球上の動植物や鉱物から夜空に輝く星々まで、すべては元素の組み合わせであるが、その「元素」は宇宙の4%程度を占めているに過ぎない。

誕生以前の状態は明らかではないが、「現在の宇宙」は138億年前、とてつもない膨大なエネルギーの凝縮により加熱し、その超高温・超高密度の火の玉のエネルギーが大暴発するビッグバンにより誕生した。その膨大なエネルギーは光子を含む、プラズマ状態の大量の素粒子を誕生させた(E=mc2)。

その素粒子にはふたつの種類があった。ひとつが「粒子」で、もうひとつが粒子と反応して光を出して消滅する「反粒子」である。粒子よりも反粒子の方が10億個に1個ほど少なかったために、宇宙のごく初期に反粒子はすべて消滅し、わずかに残った粒子が、現在の宇宙の元素の形成する素粒子を誕生させた。

宇宙誕生直後の約3分間で、すべての物質の元が生み出された。超高温の宇宙は、この間、急激な膨張を起こしながら冷えていく最中、物質のもとである素粒子のうち「クォーク」と呼ばれるものが集まり、陽子や中性子を作った。やがて、その陽子や中性子が集まって、元素の中でももっとも軽い、水素やヘリウムの「原子核」がつぎつぎと生み出さした。この時の原子核の総数の92%が水素であり、残り8%がヘリウムであった。

その宇宙誕生の瞬間にもっと近づいてみよう。そのための素粒子物理学の基礎研究には大型加速器が用いられる。現在稼働している最大の加速器は、スイスのジュネーブ近郊にある政府間組織である欧州原子核研究機構(CERN;セルン)が設立した大型ハドロン衝突型加速器Large Hadron Collider (LHC)である。CERNは、1954年に、スイス・ドイツ・ベルギー・オランダ・デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フランス・イタリア・ギリシャ・イギリス諸国が参加する世界最大の素粒子物理学研究所が運営する。フランスとスイスの国境にあるジュネーブの西郊外にあるメイリンが中心拠点になる。

(ハドロンHadronとは、強い相互作用を行う素粒子の総称であり、そのため重粒子とも呼ばれる。通常の物質の質量の大部分は、陽子と中性子の2つのハドロンに由来しているが、その陽子と中性子の質量のほとんどは、それを構成するクォークの結合エネルギーによるものである。いずれも、原子核を構成する際に強い相互作用を行うバリオンbaryonとメソンmesonとなどによる強い相互作用によって結合された2つ以上のクォークからなる複合素粒子である。 クォークと反クォーク、それにグルーオンから構成されており、その3つのクォークから構成されるバリオンと、クォーク-反クォークの対から構成されるπ中間子などのメソンmesonに大別される。

原子の質量の大部分を占める陽子と中性子はバリオンの例でるが、パイ中間子は中間子の一例である。通常のハドロンには2つか3つのクォークしか含まれていない。近年、3つ以上の価クォークを含む「エキゾチック」ハドロンExotic hadronが発見されている。)

LHCは、周長約27Kmの世界最大かつ最もパワフルな円形加速器で、陽子を光速の99.999999%まで加速し衝突させることができる。その円形衝突型加速器Collider内では、2本の高エネルギーの陽子ビームbeamが光速に近い速度に加速され正面衝突させられる。超高真空ultrahigh vacuumに保たれた別々の2本の加速器リングの中で、陽子ビームが、それぞれ反対の方向に、超伝導電磁石によって維持される強力な磁場状態で加速誘導される。

LHCの専門技術者が、24時間体制で装置を徐々に、陽子ビームのエネルギーと強度の安全性を高めていき、最終的に13.6兆電子ボルト(13.6TeV)の世界最高エネルギーレベルで、陽子ビームを正面衝突させ、そこから得られる「比類のない数の」陽子衝突データを収集する。

LHCの最大の粒子検出器であるATLAS検出器により、この宇宙の物質が質量を持つ理由を、ひいては銀河や惑星が、そして人間が存在し得る理由を説明しうるヒッグス粒子の質量の起源と貢献度の解明と、LHCの第3期運転が2022年から2025年まで予定されている間に生成されるニュートリノは、これまでの加速器を用いた実験に比べ1桁高いエネルギーに達している。研究チームは新たに見つかったこの粒子の質量がヒッグス粒子の予測質量に相当すると確信している。この神の粒子から予想される振る舞いの有り様が、この粒子が宇宙の誕生と継続にどのような役割を果たして来たのかなどの探究成果が期待されている。

ニュートリノは、これまでの加速器を用いた実験に比べ1桁高いエネルギーに達している。研究チームは新たに見つかったこの粒子の質量がヒッグス粒子の予測質量に相当すると確信している。この神の粒子から予想される振る舞いの有り様が、この粒子が宇宙の誕生と継続にどのような役割を果たして来たのかなどの探究成果が期待されている。

ニュートリノは、素粒子標準理論において、電荷を持たず質量が非常に小さい素粒子と考えられていた。LHCが生成するニュートリノの存在は、十分な確度での観測シグマ(確かさの度合い)を示した。素粒子物理学において新粒子や新現象の兆候を主張するためには必要とされる3シグマ(99.7%の確かさ)、発見を主張するために必要とされる5シグマ(99.9999%の確かさ)を大きく超えている。未開発の高エネルギー領域のニュートリノ研究が、素粒子物理学において新粒子の発見を主張するために必要とされる5シグマ以上を獲得した。

,余剰次元extra dimensions(超弦理論などがあるが、その存在を検証するにたる実験結果や観測結果は得られていない。)や暗黒物質dark matterを構成する新しい粒子の探索まで、宇宙に関する未解決の謎に挑んでいる。ATLAS検出器は、全長46m・直径25m・重さ7,000トン、1億チャンネルのセンサーが組み込まれた巨大な精密測定装置である。ヒッグス粒子を発見した2台の検出器の一つでもある。

(Atlāsは、ギリシャ神話の巨人神で、プロメーテウスやエピメーテウスの兄。オリンポスの神々と戦って敗れ、世界の西の端で天空を双肩で支える罰を科せられた。大西洋the Atlantic Oceanの名もアトラスに由来する。)

電磁石は、超電導状態で動作する特殊な電線のコイルで構成されており、抵抗やエネルギーの損失なしに効果的に電気を伝導する。そのためには、電磁石は絶対零度に近い-271.3°Cまで冷却する必要がある。これは宇宙空間(宇宙の温度はおよそ3K【約-270℃】)よりも低い温度である。このため、ほとんどの加速器は、磁石同様、その他の供給システムも含めて、冷却されるための液体ヘリウムが配分されている。

ヘリウムの沸点は-269℃と元素で最も低く、かつては液化は不可能であったが、オランダの物理学者オネスにより、1908年、液化に成功した。こうして超低温の世界の扉が開かれた。絶対零度近くの低温では、金属の電気抵抗がゼロになる超伝導現象が生じる。超伝導の最も重要な応用が、超伝導電磁石である。電磁石は、大電流を流すことで強い磁場が得られるが、通常の金属には抵抗があるため、大電流を流すと熱を発生し、抵抗も上がるので、一定以上の電流を流すことができない。しかし抵抗ゼロの超伝導物質では、この問題が生じないため、はるかに強力な磁場を作り出すことができる。

その他の強力な加速器としては、ニューヨークのブルックヘブン国立研究所にある重イオン加速器RHICや、イリノイ州シカゴ近郊バタヴィアの国立加速器研究所にあるテバトロンなどがある。

加速器は、物性物理学の研究のための放射光源としても使用されいる。小型の粒子加速器は、腫瘍をターゲットとする粒子線治療用の放射性同位体radioisotope(RI)の生成や、、さまざまな用途で使用されている。現在、世界中で30,000以上の以上の加速器が稼働している。

また、放射性炭素などの希少同位体測定用の加速器質量分析計Accelerator Mass Spectrometry(AMS)は、試料に含まれる同位体(炭素であれば12C • 13C • 14C)を物理的に分離し、その原子一つ一つを計測するため、試料の重量が従来の約1,000分の1以下の試料量でも、短時間で測定ができる。1試料あたりの測定は、炭素(14C)の場合は、30から60分程度の計測で従来法と同程度の精度で測定ができる。ヨウ素(129 I )の場合は、90から120分程度の計測で、従来では不可能であった低レベルまで測定することができる。

医療用の放射性同位体 (RI)を放射性医薬品として活用する場合、特定の臓器や疾患部位に集積する薬剤とRIを結合させ、それを注射などで体内に投与し、それが集積した部位から放出されるγ線を体外の検出器で測定する。そのデータからγ線源の位置と強度を画像化し、ガン細胞の体内分布状態を調べる。実際の検査としては、C-11などのβ+線放出核を使うPET(陽電子断層撮影)や、テクネチウム99m(99mTc)などのγ線放出核を使うSPECT(単一光子放射断層撮影)などが使われている。

脳腫瘍と言っても脳そのものではなく、脳を包んでいる硬膜という膜から発生する腫瘍である。ガンマナイフGamma Knifeとは、約200個のコバルト60線源から出るγ線が、ビームの「厚さ」を調整コリメーターcollimator(ビーム制限装置;運動方向を特定の方向に揃えてビームを狭くする装置)によって細いビームに加速され、小さな病巣に集中する放射線治療装置である。1本1本の放射線は、細いビームなので、病巣に達するまでの正常組織はほとんど損傷しないので、複数方面から放射されたビームがターゲットにする病巣部に集中して照射することができる。主に、転移性脳腫瘍の治療に用いられる。

スパッタリング法は、高い密着力で、物質の表面に皮膜を形成するコーティング技術の1つである。ターゲットチャンバーTarget Chamberのチャンバーとは、以下の例では密閉空間を言う。その密閉空間にコーティングしたい皮膜材料(ターゲット材料)を備え、内部を真空にする。この状態でAr(アルゴン)ガスを注入し、ターゲット材料をマイナス電極としてグロー放電することでArをイオン化する。 イオン化したArはプラスの電荷を帯びているため、マイナス電極のターゲット材料に急速に引き寄せられ激しく衝突する。このとき、Arイオンの衝突によってターゲット材料の表面原子が弾き飛ばされる。 弾き飛ばされたターゲット材料の原子は、コーティング対象の物質に原子レベルで付着堆積し新たな高硬度の皮膜をつくる。

皮膜材料を蒸発させるために溶融点まで加熱する必要はないが、結果、融点の高い金属を皮膜材料にすることになる。また、融点の異なる金属同士の合金や化合物でも、分離せずにその合金や化合物のままで成膜できる。

イオンの衝突によって皮膜材料の原子が飛び出すことから、真空蒸着法よりも、蒸着粒子のエネルギーが大きいため、付着力の強い緻密な皮膜が形成できる。これにより、耐摩耗性が高く剥がれにくいコーティングが可能となる。半導体製造用のイオン注入Ion implantation装置などは、この技法に近い。

加速器がつくり出す「重粒子線」などを使って医療を行う。日本では茨城県にある「高エネルギー加速器研究機構(KEK,日本語名称のローマ字略記)」や兵庫県の「大型放射光施設,SPring-8(Super Photon ring-8 GeV)」が有名である。

粒子加速器は、宇宙のはじまりや物質の根源を探求する基礎研究から医療、さらには核融合炉の材料開発に至るまで、さまざまな分野で活用されている。

目次へ

6)誘導放出とは

電子は吸収したエネルギーの大きさに応じて、高いエネルギー準位へ移る。エネルギーを高められた電子は時間経過により、エネルギーを放出して、低いエネルギー準位へと移ろうとする。このとき、エネルギーは光として放出される。この電子が高いエネルギー準位から低いエネルギー準位へと自然に移り、光を放出することを自然放出と呼ぶ。

電子は吸収したエネルギーの大きさに応じて、高いエネルギー準位へ移る。エネルギーを高められた電子は時間経過により、エネルギーを放出して、低いエネルギー準位へと移ろうとする。このとき、エネルギーは光として放出される。この電子が高いエネルギー準位から低いエネルギー準位へと自然に移り、光を放出することを自然放出と呼ぶ。 レーザー光の特徴は誘導放出により増幅して発振しているため、位相や波長が揃っている。

・指向性が高く、その光は直進する。

・単色性に優れ単一の波長を持つ

・コヒーレンスが高い。

レーザー光は、1970年、1980年代と進むにつれて、より高出力・高強度なレーザーや安価なレーザーが開発されていき、アプリケーションの幅も格段に広がっていく。

現代のレーザー技術は、非常に重要な半導体レーザーとなっているが、その始まりは1962年、Robert N. Hall がヒ化ガリウムを使った半導体レーザー素子を開発し、850㎚の近赤外線レーザーをつくりだしたことに始まった。

その直後、ニック・ホロニアックが可視光の半導体レーザーの実験に成功したが、初期の半導体レーザーはパルス発振しかできず、液体窒素で冷却する必要があった。

そして1970年、常温で連続発振できるダブルヘテロ構造を使った半導体レーザー素子が開発され、1985年にはチャープパルス増幅法が提案されたことより、原子・分子内の電子が核から受ける電場以上の高強度レーザーの発振が可能となった。

半導体レーザーは、半導体を素材としてつくられた回路素子で、電流を流すことでレーザー発振をする。レーザーダイオードとも呼ばれる。

n型クラッド層はマイナス、p型クラッド層はプラスとなるように電極を繋ぐと、n型クラッド層からは電子が、p型クラッド層からは正孔(ホール)が、活性層に向かって流れ込む。正孔は、価電子帯の電子が不足している状態を指す。そのため、正孔は活性層で電子と出会うことで再結合する。

n型クラッド層から流れ込む電子は、高いエネルギーを持っている。再結合が起こるとそのエネルギーは失われ、その失われたエネルギーが光に変換される。

このときのn型クラッド層からきた電子のエネルギーと、再結合によって放出されたエネルギーとの差が「エネルギーギャップ」呼ばれ、そのエネルギーギャップによって、光の波長が変化する。この波長の変化を利用して、半導体レーザーによって生み出される光を様々な用途に利用する。

一度、再結合が起こると、その時に発生した光が引き金となり、別の電子もどんどん再結合されて行く。この現象は「誘導放出」と呼ばれ、その誘導放出によって発生した光は、最初に再結合で発生した光と、同じ位相を持った波長の光になる。

この誘導放出の原理を利用して、位相の整った強い光を生み出すことができるのが半導体レーザーの最大の特徴と言える。また、活性層の両方の端面は、ミラーのような役割を果たすので、活性層内で発生した光は、ある程度の強さになるまでは活性層内で繰り返し反射され、その誘導放出によって増幅されて行く。やがて光が十分に増幅され、一定以上の強さになると、活性層からレーザー発振が起こる。

この誘導放出の原理を利用して、位相の整った強い光を生み出すことができるのが半導体レーザーの最大の特徴と言える。また、活性層の両方の端面は、ミラーのような役割を果たすので、活性層内で発生した光は、ある程度の強さになるまでは活性層内で繰り返し反射され、その誘導放出によって増幅されて行く。やがて光が十分に増幅され、一定以上の強さになると、活性層からレーザー発振が起こる。半導体レーザーや発光ダイオード(LED)は、電気から直接光を発生させる。電気を直接光に変えることで、小型かつ低電圧で稼働し、変換効率が良くなる。LEDも半導体を用いた回路素子なので、非常によく似ているが、半導体レーザーとLEDとの最も大きな違いは、誘導放出の有無である。

半導体レーザーは、誘導放出によって位相の整った強い光を生み出すことができるのが特徴で、その結果、LEDの光は波長や位相にバラつきがあるが、半導体レーザーの光は位相の揃った指向性の高い光で、制御されやすい髙いエネルギーを発生させる。光の出力も、LEDの光がある程度の広がりを持っつのに対して半導体レーザーは細いビーム状に放射される。

発光ダイオードと半導体レーザーの最大の違いは、このレーザー発振があるかないかにある。ルビーレーザーは合わせ鏡の構造になっているが、半導体レーザーの場合も合わせ鏡の構造になっている。

図にあるように、活性層の両側面は屈折率の違いから反射鏡になっている。媒質を適当な曲率を持つ2枚の球面鏡で挟むことで、その鏡の間で安定して存在できる。この二つの点から光は活性層に閉じ込められ、誘導放射を繰り返すうちに光が増幅されレーザー光として外部に放出される。こうして反射ループが平衡状態に達するとレーザーが連続放射される。

小型・低消費電力の半導体レーザーは、特に通信用の技術として成長してきた。しかし、最近ではCDやDVD、さらには次世代ディスクなどストレージへの利用の重要性も高まってきている。

半導体レーザーによって発生される光は、エネルギーギャップにより波長が変化するため、そのエネルギーギャップは半導体レーザーにつかわれている半導体材料や半導体基板によって決まる。

450nm帯、530nm帯、635nm帯の波長の光は、それぞれ青、緑、赤と光の3原色の波長であるのため、プロジェクターや照明に利用されている。

400〜800nm帯の波長のレーザーは、光の集光性に優れているため、光ディスクへの記録や読み込み、複合機やレーザープリンタなどの感光、レーザー開発のための測定など多くの用途に利用されている。

800nm帯を超える波長のレーザーは、近赤外波長となり目に見えない光になる。自動運転技術の進展とともに、車間距離を測定するLiDAR(ライダー)やセンサーなどの感知、光通信などに利用され、高出力のものは医療や材料加工などに利用されている。

1300nm〜1600nmの波長のレーザーは、伝送損失が小さく済むので、長距離光通信の光源として利用される。

LiDARとは Light Detection And Ranging(光による検知と測距)の略称で、近赤外光や可視光、紫外線を使って対象物に光を照射し、その反射光を光センサでとらえ距離を測定するリモートセンシングremote sensing(「物を触らずに調べる」技術。離れた位置からセンサーを使って感知する)方式を言う。

Laser Imaging Detection And Ranging(レーザー画像検出と測距)とも言われ、多くは近赤外レーザー光をパルス状に照射し、対象物に当たって跳ね返ってくるまでの時間差を計測する。LiDARは、対象物までの距離だけでなく、位置や形状まで正確に検知できる技術で、そのLiDAR技術を利用するが、自動車の高度自動運転システムで、持続的かつ無制限な自動運転を実現する完全自動運転(レベル5)の実現には必要不可欠な技術と言われている。

従来のレーザーはレーザー媒質laser mediumによって発振波長が決まっており、自由に変更することはできなかった。しかし、共振器の構造を変えたり、レーザー媒質を変えたりすることで、一定の範囲で発振波長を変えることができるようになった。

波長可変レーザーとしては自由電子レーザー・色素レーザー・レーザー励起など様々な方式があるが、レーザー媒質に半導体を用いる半導体レーザー(レーザーダイオード)が簡便かつ低価格であるため活用用途が拡大している。

目次へ